部编版小学语文四年级上册第一单元综合复习检测卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版小学语文四年级上册第一单元综合复习检测卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 872.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-25 18:31:51 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元综合复习检测卷(试题)-小学语文四年级上册部编版

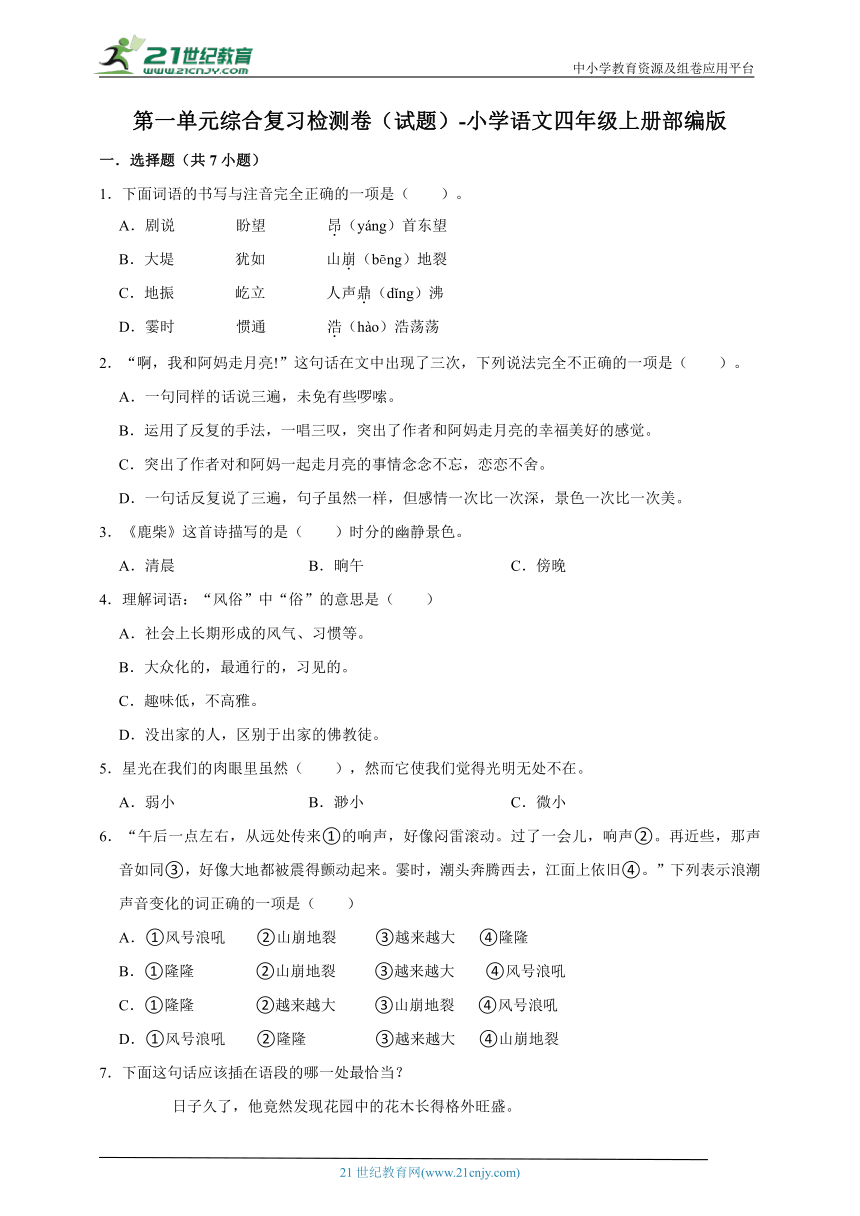

一.选择题(共7小题)

1.下面词语的书写与注音完全正确的一项是( )。

A.剧说 盼望 昂(yáng)首东望

B.大堤 犹如 山崩(bēng)地裂

C.地振 屹立 人声鼎(dǐng)沸

D.霎时 惯通 浩(hào)浩荡荡

2.“啊,我和阿妈走月亮!”这句话在文中出现了三次,下列说法完全不正确的一项是( )。

A.一句同样的话说三遍,未免有些啰嗦。

B.运用了反复的手法,一唱三叹,突出了作者和阿妈走月亮的幸福美好的感觉。

C.突出了作者对和阿妈一起走月亮的事情念念不忘,恋恋不舍。

D.一句话反复说了三遍,句子虽然一样,但感情一次比一次深,景色一次比一次美。

3.《鹿柴》这首诗描写的是( )时分的幽静景色。

A.清晨 B.晌午 C.傍晚

4.理解词语:“风俗”中“俗”的意思是( )

A.社会上长期形成的风气、习惯等。

B.大众化的,最通行的,习见的。

C.趣味低,不高雅。

D.没出家的人,区别于出家的佛教徒。

5.星光在我们的肉眼里虽然( ),然而它使我们觉得光明无处不在。

A.弱小 B.渺小 C.微小

6.“午后一点左右,从远处传来①的响声,好像闷雷滚动。过了一会儿,响声②。再近些,那声音如同③,好像大地都被震得颤动起来。霎时,潮头奔腾西去,江面上依旧④。”下列表示浪潮声音变化的词正确的一项是( )

A.①风号浪吼 ②山崩地裂 ③越来越大 ④隆隆

B.①隆隆 ②山崩地裂 ③越来越大 ④风号浪吼

C.①隆隆 ②越来越大 ③山崩地裂 ④风号浪吼

D.①风号浪吼 ②隆隆 ③越来越大 ④山崩地裂

7.下面这句话应该插在语段的哪一处最恰当?

日子久了,他竟然发现花园中的花木长得格外旺盛。

植物还会听音乐!(A)一位印度的科学家喜欢在花园里拉小提琴放交响乐。(B)于是,他开始正式对水稻进行试验。(C)他在一块稻田里每天播放25分钟交响乐。(D)一个月后,他发现这块田里的水稻比其他没听音乐的水稻要长得更加茂盛。

A.A B.B C.C D.D

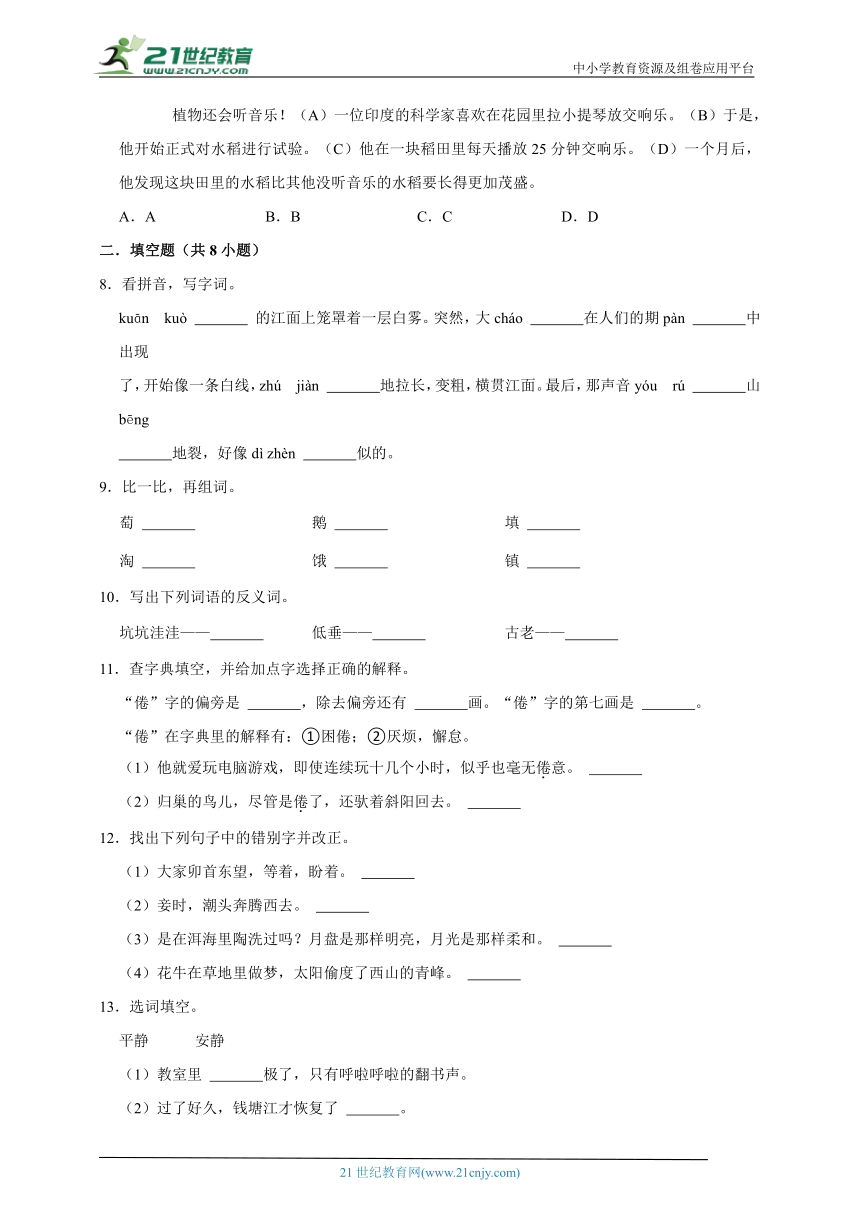

二.填空题(共8小题)

8.看拼音,写字词。

kuān kuò 的江面上笼罩着一层白雾。突然,大cháo 在人们的期pàn 中出现

了,开始像一条白线,zhú jiàn 地拉长,变粗,横贯江面。最后,那声音yóu rú 山bēng

地裂,好像dì zhèn 似的。

9.比一比,再组词。

萄 鹅 填

淘 饿 镇

10.写出下列词语的反义词。

坑坑洼洼—— 低垂—— 古老——

11.查字典填空,并给加点字选择正确的解释。

“倦”字的偏旁是 ,除去偏旁还有 画。“倦”字的第七画是 。

“倦”在字典里的解释有:①困倦;②厌烦,懈怠。

(1)他就爱玩电脑游戏,即使连续玩十几个小时,似乎也毫无倦意。

(2)归巢的鸟儿,尽管是倦了,还驮着斜阳回去。

12.找出下列句子中的错别字并改正。

(1)大家卯首东望,等着,盼着。

(2)妾时,潮头奔腾西去。

(3)是在洱海里陶洗过吗?月盘是那样明亮,月光是那样柔和。

(4)花牛在草地里做梦,太阳偷度了西山的青峰。

13.选词填空。

平静 安静

(1)教室里 极了,只有呼啦呼啦的翻书声。

(2)过了好久,钱塘江才恢复了 。

霸占 占有

(3)他从事文学创作多年,拥有广大读者群,终于在文坛 一席之地。

(4)花牛在草地里眠,白云 了半个天。

14.写出下列句子运用的修辞手法。

(1)(月光)照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

(2)从果园那边飘来果子的甜香,是雪梨,是火把梨,还是紫葡萄?都有。

(3)看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头。

(4)稻田像一块月光镀亮的银毯。

15.把下列词语补充完整,并根据意思选词填空。

隐 现 洼洼 鼎沸

并进 荡荡 卷地

(1)形容隐隐约约。

(2)不分先后地一齐前进或同时进行。

(3)满天飞舞,连地上的灰尘都被卷起。形容来势很猛,到处都是。

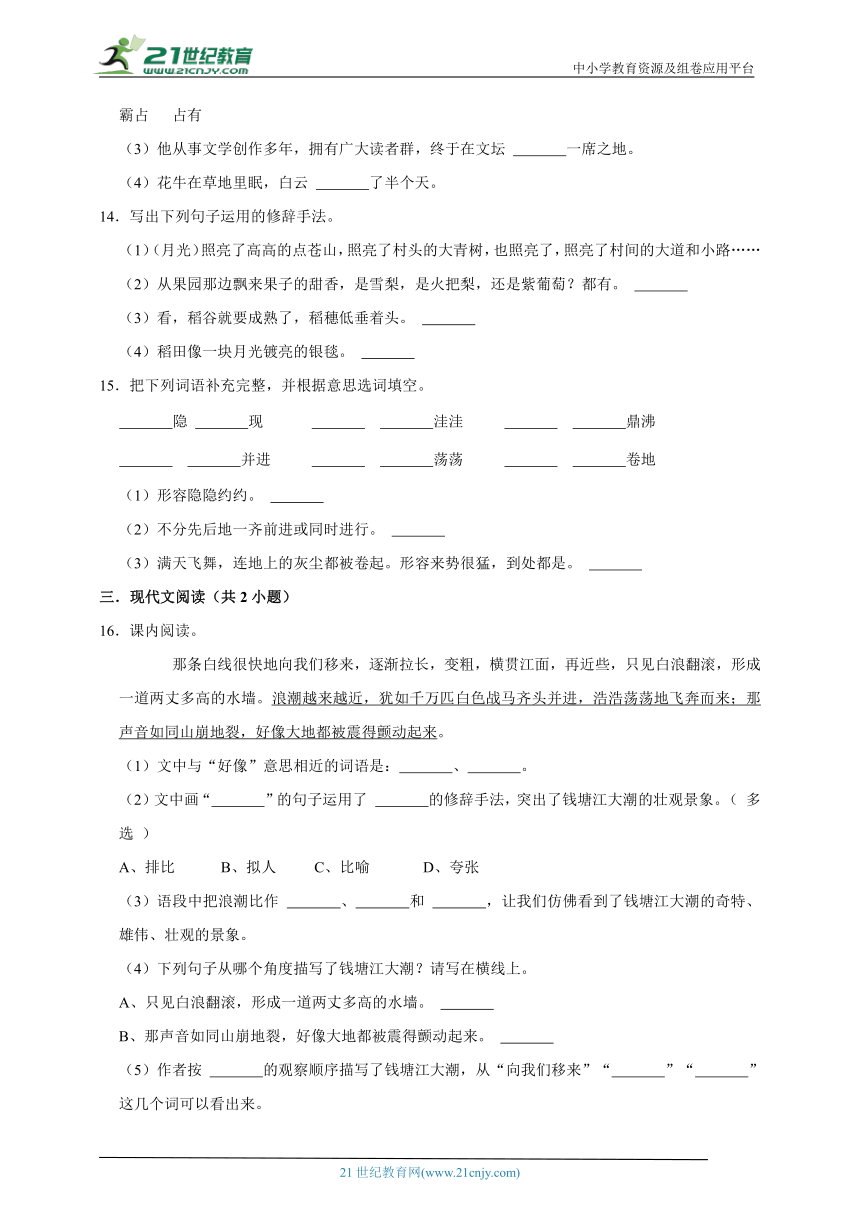

三.现代文阅读(共2小题)

16.课内阅读。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面,再近些,只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

(1)文中与“好像”意思相近的词语是: 、 。

(2)文中画“ ”的句子运用了 的修辞手法,突出了钱塘江大潮的壮观景象。( 多选 )

A、排比 B、拟人 C、比喻 D、夸张

(3)语段中把浪潮比作 、 和 ,让我们仿佛看到了钱塘江大潮的奇特、雄伟、壮观的景象。

(4)下列句子从哪个角度描写了钱塘江大潮?请写在横线上。

A、只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。

B、那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

(5)作者按 的观察顺序描写了钱塘江大潮,从“向我们移来”“ ”“ ”这几个词可以看出来。

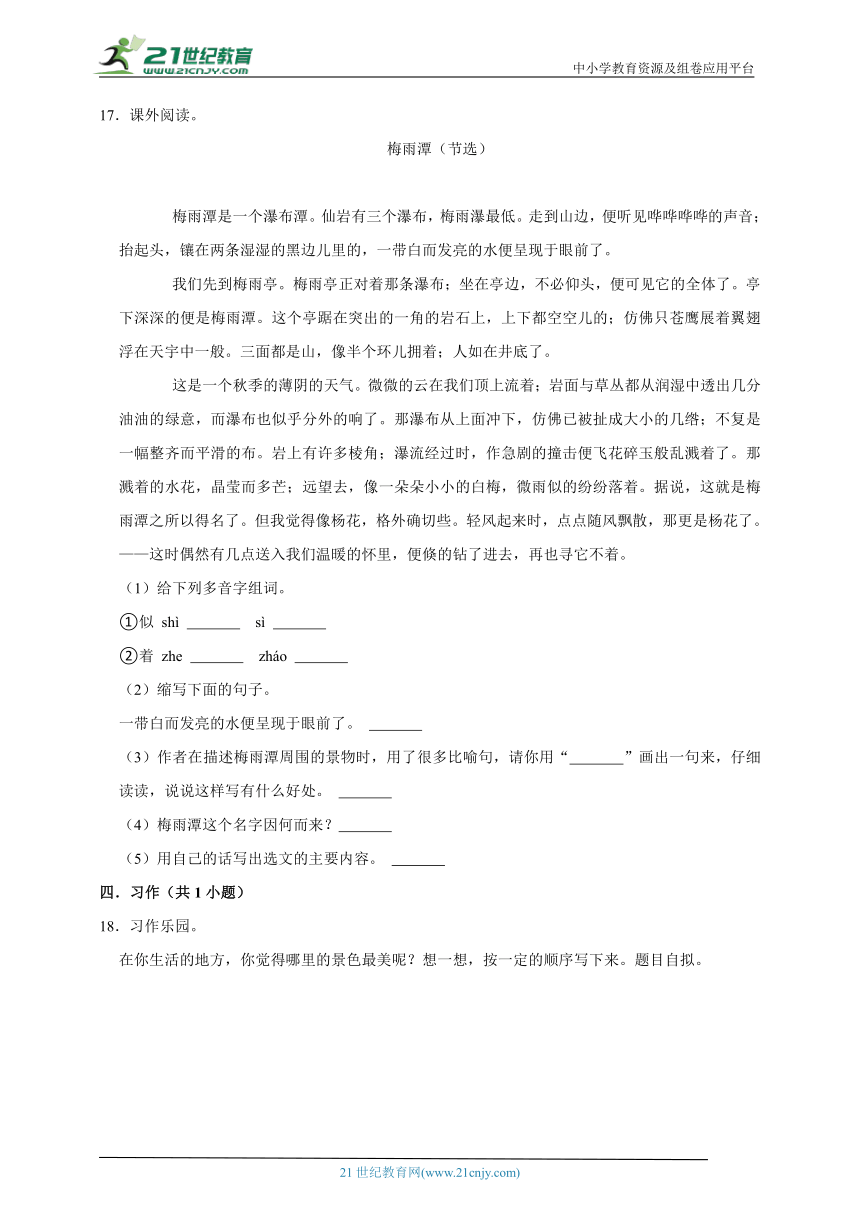

17.课外阅读。

梅雨潭(节选)

梅雨潭是一个瀑布潭。仙岩有三个瀑布,梅雨瀑最低。走到山边,便听见哗哗哗哗的声音;抬起头,镶在两条湿湿的黑边儿里的,一带白而发亮的水便呈现于眼前了。

我们先到梅雨亭。梅雨亭正对着那条瀑布;坐在亭边,不必仰头,便可见它的全体了。亭下深深的便是梅雨潭。这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都空空儿的;仿佛只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般。三面都是山,像半个环儿拥着;人如在井底了。

这是一个秋季的薄阴的天气。微微的云在我们顶上流着;岩面与草丛都从润湿中透出几分油油的绿意,而瀑布也似乎分外的响了。那瀑布从上面冲下,仿佛已被扯成大小的几绺;不复是一幅整齐而平滑的布。岩上有许多棱角;瀑流经过时,作急剧的撞击便飞花碎玉般乱溅着了。那溅着的水花,晶莹而多芒;远望去,像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着。据说,这就是梅雨潭之所以得名了。但我觉得像杨花,格外确切些。轻风起来时,点点随风飘散,那更是杨花了。——这时偶然有几点送入我们温暖的怀里,便倏的钻了进去,再也寻它不着。

(1)给下列多音字组词。

①似 shì sì

②着 zhe zháo

(2)缩写下面的句子。

一带白而发亮的水便呈现于眼前了。

(3)作者在描述梅雨潭周围的景物时,用了很多比喻句,请你用“ ”画出一句来,仔细读读,说说这样写有什么好处。

(4)梅雨潭这个名字因何而来?

(5)用自己的话写出选文的主要内容。

四.习作(共1小题)

18.习作乐园。

在你生活的地方,你觉得哪里的景色最美呢?想一想,按一定的顺序写下来。题目自拟。

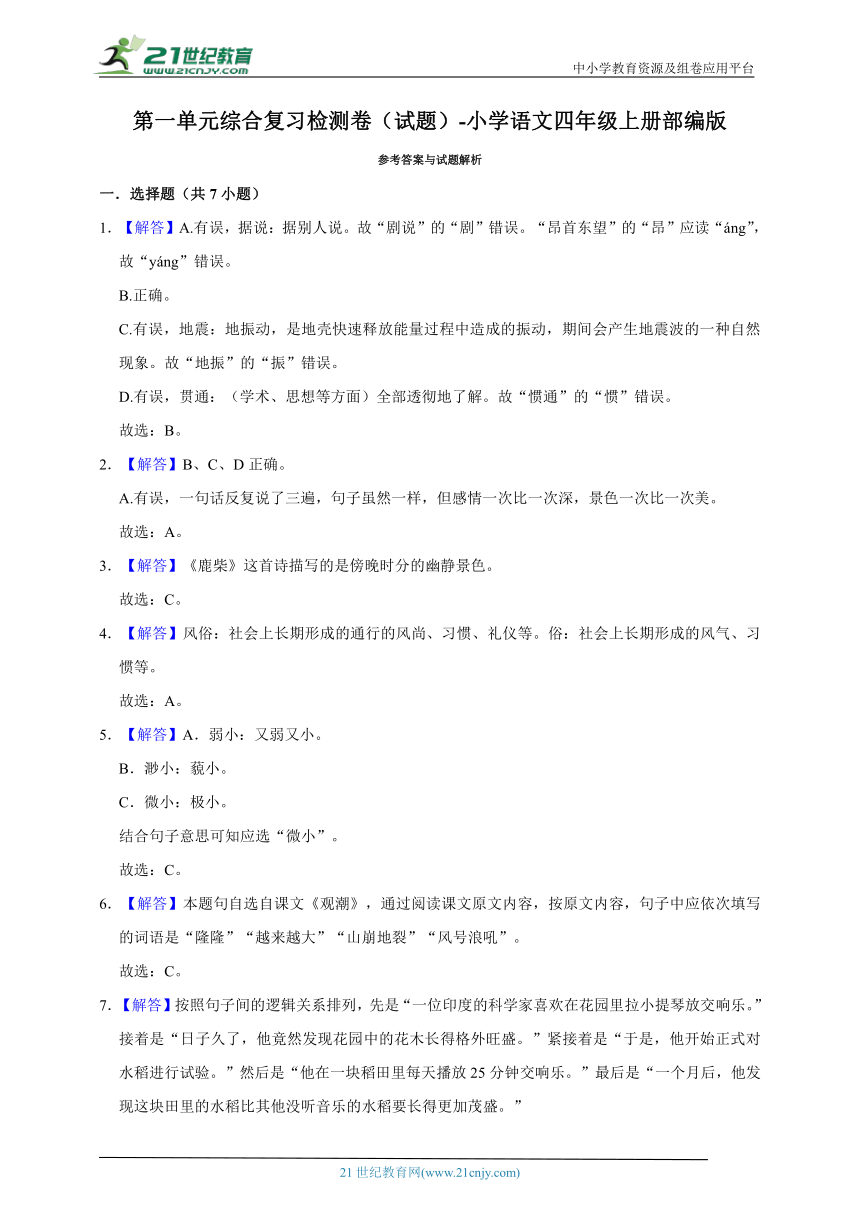

第一单元综合复习检测卷(试题)-小学语文四年级上册部编版

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.【解答】A.有误,据说:据别人说。故“剧说”的“剧”错误。“昂首东望”的“昂”应读“áng”,故“yáng”错误。

B.正确。

C.有误,地震:地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。故“地振”的“振”错误。

D.有误,贯通:(学术、思想等方面)全部透彻地了解。故“惯通”的“惯”错误。

故选:B。

2.【解答】B、C、D正确。

A.有误,一句话反复说了三遍,句子虽然一样,但感情一次比一次深,景色一次比一次美。

故选:A。

3.【解答】《鹿柴》这首诗描写的是傍晚时分的幽静景色。

故选:C。

4.【解答】风俗:社会上长期形成的通行的风尚、习惯、礼仪等。俗:社会上长期形成的风气、习惯等。

故选:A。

5.【解答】A.弱小:又弱又小。

B.渺小:藐小。

C.微小:极小。

结合句子意思可知应选“微小”。

故选:C。

6.【解答】本题句自选自课文《观潮》,通过阅读课文原文内容,按原文内容,句子中应依次填写的词语是“隆隆”“越来越大”“山崩地裂”“风号浪吼”。

故选:C。

7.【解答】按照句子间的逻辑关系排列,先是“一位印度的科学家喜欢在花园里拉小提琴放交响乐。”接着是“日子久了,他竟然发现花园中的花木长得格外旺盛。”紧接着是“于是,他开始正式对水稻进行试验。”然后是“他在一块稻田里每天播放25分钟交响乐。”最后是“一个月后,他发现这块田里的水稻比其他没听音乐的水稻要长得更加茂盛。”

故选:B。

二.填空题(共8小题)

8.【解答】故答案为:

宽阔 潮 盼 逐渐 犹如 崩 地震

9.【解答】故答案为:

葡萄 天鹅 填空

淘气 饥饿 镇定

10.【解答】坑坑洼洼:是状态词,形容地面或器物表面高一块低一块。反义词是“平平整整”。

低垂:指低低地垂下来。反义词是“高扬”。

古老:指经历了久远年代的。反义词是“现代”。

故答案为:

平平整整 高扬 现代

11.【解答】“倦”的偏旁是“亻”,除去部首还有8画,笔顺是:撇、竖、点、撇、横、横、撇、捺、横折钩、竖弯钩,第七笔是“撇”。

(1)毫无倦意:没有一丝的厌烦和懈怠。“倦”厌烦,懈怠的意思。故选②。

(2)倦了:疲乏的意思。“倦”困倦的意思。故选①。

故答案为:

亻8 撇

②①

12.【解答】(1)昂首:仰着头。故“卯”错误,应改为“昂”。

(2)霎时:形容极短的时间。霎,短时间;一会儿。故“妾”错误,应改为“霎”。

(3)淘洗:洗濯。引申为保留好的,除掉坏的。故“陶”错误,应改为“淘”。

(4)偷渡:偷偷通过封锁的水域或区域。故“度”错误,应改为“渡”。

故答案为:

(1)卯﹣﹣昂;

(2)妾﹣﹣霎;

(3)陶﹣﹣淘;

(4)度﹣﹣渡。

13.【解答】平静:(心情、环境等)没有不安或动荡。

安静:指安宁,平静,鸦雀无声。

(1)结合语境选择“安静”。

(2)结合语境选择“平静”。

霸占:倚仗权势占为己有;强行占据。

占有:占据。

(3)结合语境选择“占有”。

(4)结合语境选择“霸占”。

故答案为:

(1)安静;

(2)平静;

(3)占有;

(4)霸占。

14.【解答】(1)这是用连续四个“照亮了……”引导的排比句。

(2)这是设问句,提出问题“从果园那边飘来果子的甜香,是雪梨,是火把梨,还是紫葡萄?”然后回答“都有”。

(3)这是拟人句,把“稻穗”人格化——低垂着头。

(4)这是比喻句,把“稻田”比喻成“银毯”。

故答案为:

(1)排比;

(2)设问;

(3)拟人;

(4)比喻。

15.【解答】时隐时现 坑坑洼洼 人声鼎沸

齐头并进 浩浩荡荡 漫天卷地

(1)根据“形容隐隐约约”这个意思,可选填词语“时隐时现”。

(2)根据“不分先后地一齐前进或同时进行”这个意思,可选填词语“齐头并进”。

(3)根据“满天飞舞,连地上的灰尘都被卷起。形容来势很猛,到处都是”这个意思,可选填词语“漫天卷地”。

故答案为:

时 时 坑 坑 人 声

齐 头 浩 浩 漫 天

(1)时隐时现;

(2)齐头并进;

(3)漫天卷地。

三.现代文阅读(共2小题)

16.【解答】(1)考查了写近义词,注意理解词语的意思,“好像”。有些像,近义词为“犹如”“如同”。

(2)考查了比喻句,比喻句,就要看有没有把什么比作什么,有本体和喻体,和比喻词“好像,犹如”等,本体和喻体具有相同的特点,结合句子:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来,把“浪潮”比作“白线”“战马”。

(3)考查了比喻句,比喻句,就要看有没有把什么比作什么,有本体和喻体,和比喻词“好像,犹如”等,本体和喻体具有相同的特点,结合句子:那条白线很快地向我们移来;形成一道两丈多高的水墙;犹如千万匹白色战马齐头并进。把“浪潮”比作“白线”“水墙”“战马”。

(4)考查了句子的理解,注意结合句子分析,A、只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。看出写的是形状;B、那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。看出写的是声音。

(5)考查了语段的顺序,注意抓住关键的词句,结合“向我们移来,逐渐拉长,变粗”“再近些”“浪潮越来越近”看出按照 由远到近的观察顺序描写了钱塘江大潮。

故答案为:

(1)犹如 如同;

(2)C、D;

(3)白线 水墙 战马;

(4)A、形状 B、声音;

(5)由远到近 再近些 越来越近,

17.【解答】(1)本题考查多音字。①“似”读“shì”时是助词,用在名词、代词或动词性词语的后面,表示和某种事物、情况相像,组词:似的;读“sì”时意思是副词,似乎好像。组词:似乎。②“着”读“zhe”时加在某些动词后面,使变成介词,组词:看着;读“zháo”时意思是感受,受到,组词:着凉。

(2)本题考查了缩写句子。主语是“水”,谓语是“呈现”,宾语是“眼前”,去掉修饰词“一带白而发亮的”“便”“了”,因此原句缩句为:水呈现于眼前。

(3)本题是对修辞手法以及作用的考查。比喻句,是一种常用修辞手法,意思是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。文中的比喻句是:这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都空空儿的,仿佛只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般。这个比喻句生动形象地写出了亭子悬于空中的样子。

(4)本题主要考查对短文关键信息的定位、抓取能力。首先需要思考题目中的重点信息并抓住要点。根据“那溅着的水花,晶莹而多芒;远望去,像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着。据说,这就是梅雨潭之所以得名了”知道梅雨潭这个名字由来的原因是:梅雨潭是一个瀑布潭,瀑布撞击岩石激起的水花远看像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着,故名梅雨潭。

(5)本题主要考查对短文主要内容的概括能力。选文主要写了梅雨潭的样子、地理位置和得名原因,抒发了作者对梅雨潭的赞叹之情。

故答案为:

(1)①似的 似乎;

②看着 着凉;

(2)水呈现于眼前。

(3)这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都空空儿的,仿佛只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般。这个比喻句生动形象地写出了亭子悬于空中的样子。

(4)梅雨潭是一个瀑布潭,瀑布撞击岩石激起的水花远看像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着,故名梅雨潭。

(5)选文主要写了梅雨潭的样子、地理位置和得名原因。

四.习作(共1小题)

18.【解答】范文:

最美的风景

你可知道,我家乡最美的风景是什么吗?

我的家乡在一个小山村。这里的水虽没有西湖那般名满天下,这里的山也不如黄山那般闻名遐迩,但是在我眼里却是那般迷人,尤其是奶奶家后院的一片竹林,在我心中是最美的风景。

竹林里长满了青翠的竹子,它们长年挺立在那片土地上,好似一位位整装的士兵。郁郁葱葱的竹叶长在竹子那坚硬笔直的躯干上,显得那样精神,那样富有活力。向上望去,一棵棵竹子好似要把那无边无际的天空都遮盖起来,才足以展示自己的“能耐”。

竹林旁的几株野菊花开得正热闹,在秋风中摇动,就像一排仙女在翩翩起舞,让这个秋天看起来更加美丽。

再往远看,是连绵起伏的山。山也仿佛感觉到了秋天,它们的衣裳也是黄颜色的,但也有绿的,那是山上的野草们,它们肯定是玩忘了,不知道秋天已经来了。

啊!家乡的竹林,你是多么的美丽。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元综合复习检测卷(试题)-小学语文四年级上册部编版

一.选择题(共7小题)

1.下面词语的书写与注音完全正确的一项是( )。

A.剧说 盼望 昂(yáng)首东望

B.大堤 犹如 山崩(bēng)地裂

C.地振 屹立 人声鼎(dǐng)沸

D.霎时 惯通 浩(hào)浩荡荡

2.“啊,我和阿妈走月亮!”这句话在文中出现了三次,下列说法完全不正确的一项是( )。

A.一句同样的话说三遍,未免有些啰嗦。

B.运用了反复的手法,一唱三叹,突出了作者和阿妈走月亮的幸福美好的感觉。

C.突出了作者对和阿妈一起走月亮的事情念念不忘,恋恋不舍。

D.一句话反复说了三遍,句子虽然一样,但感情一次比一次深,景色一次比一次美。

3.《鹿柴》这首诗描写的是( )时分的幽静景色。

A.清晨 B.晌午 C.傍晚

4.理解词语:“风俗”中“俗”的意思是( )

A.社会上长期形成的风气、习惯等。

B.大众化的,最通行的,习见的。

C.趣味低,不高雅。

D.没出家的人,区别于出家的佛教徒。

5.星光在我们的肉眼里虽然( ),然而它使我们觉得光明无处不在。

A.弱小 B.渺小 C.微小

6.“午后一点左右,从远处传来①的响声,好像闷雷滚动。过了一会儿,响声②。再近些,那声音如同③,好像大地都被震得颤动起来。霎时,潮头奔腾西去,江面上依旧④。”下列表示浪潮声音变化的词正确的一项是( )

A.①风号浪吼 ②山崩地裂 ③越来越大 ④隆隆

B.①隆隆 ②山崩地裂 ③越来越大 ④风号浪吼

C.①隆隆 ②越来越大 ③山崩地裂 ④风号浪吼

D.①风号浪吼 ②隆隆 ③越来越大 ④山崩地裂

7.下面这句话应该插在语段的哪一处最恰当?

日子久了,他竟然发现花园中的花木长得格外旺盛。

植物还会听音乐!(A)一位印度的科学家喜欢在花园里拉小提琴放交响乐。(B)于是,他开始正式对水稻进行试验。(C)他在一块稻田里每天播放25分钟交响乐。(D)一个月后,他发现这块田里的水稻比其他没听音乐的水稻要长得更加茂盛。

A.A B.B C.C D.D

二.填空题(共8小题)

8.看拼音,写字词。

kuān kuò 的江面上笼罩着一层白雾。突然,大cháo 在人们的期pàn 中出现

了,开始像一条白线,zhú jiàn 地拉长,变粗,横贯江面。最后,那声音yóu rú 山bēng

地裂,好像dì zhèn 似的。

9.比一比,再组词。

萄 鹅 填

淘 饿 镇

10.写出下列词语的反义词。

坑坑洼洼—— 低垂—— 古老——

11.查字典填空,并给加点字选择正确的解释。

“倦”字的偏旁是 ,除去偏旁还有 画。“倦”字的第七画是 。

“倦”在字典里的解释有:①困倦;②厌烦,懈怠。

(1)他就爱玩电脑游戏,即使连续玩十几个小时,似乎也毫无倦意。

(2)归巢的鸟儿,尽管是倦了,还驮着斜阳回去。

12.找出下列句子中的错别字并改正。

(1)大家卯首东望,等着,盼着。

(2)妾时,潮头奔腾西去。

(3)是在洱海里陶洗过吗?月盘是那样明亮,月光是那样柔和。

(4)花牛在草地里做梦,太阳偷度了西山的青峰。

13.选词填空。

平静 安静

(1)教室里 极了,只有呼啦呼啦的翻书声。

(2)过了好久,钱塘江才恢复了 。

霸占 占有

(3)他从事文学创作多年,拥有广大读者群,终于在文坛 一席之地。

(4)花牛在草地里眠,白云 了半个天。

14.写出下列句子运用的修辞手法。

(1)(月光)照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

(2)从果园那边飘来果子的甜香,是雪梨,是火把梨,还是紫葡萄?都有。

(3)看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头。

(4)稻田像一块月光镀亮的银毯。

15.把下列词语补充完整,并根据意思选词填空。

隐 现 洼洼 鼎沸

并进 荡荡 卷地

(1)形容隐隐约约。

(2)不分先后地一齐前进或同时进行。

(3)满天飞舞,连地上的灰尘都被卷起。形容来势很猛,到处都是。

三.现代文阅读(共2小题)

16.课内阅读。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面,再近些,只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

(1)文中与“好像”意思相近的词语是: 、 。

(2)文中画“ ”的句子运用了 的修辞手法,突出了钱塘江大潮的壮观景象。( 多选 )

A、排比 B、拟人 C、比喻 D、夸张

(3)语段中把浪潮比作 、 和 ,让我们仿佛看到了钱塘江大潮的奇特、雄伟、壮观的景象。

(4)下列句子从哪个角度描写了钱塘江大潮?请写在横线上。

A、只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。

B、那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

(5)作者按 的观察顺序描写了钱塘江大潮,从“向我们移来”“ ”“ ”这几个词可以看出来。

17.课外阅读。

梅雨潭(节选)

梅雨潭是一个瀑布潭。仙岩有三个瀑布,梅雨瀑最低。走到山边,便听见哗哗哗哗的声音;抬起头,镶在两条湿湿的黑边儿里的,一带白而发亮的水便呈现于眼前了。

我们先到梅雨亭。梅雨亭正对着那条瀑布;坐在亭边,不必仰头,便可见它的全体了。亭下深深的便是梅雨潭。这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都空空儿的;仿佛只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般。三面都是山,像半个环儿拥着;人如在井底了。

这是一个秋季的薄阴的天气。微微的云在我们顶上流着;岩面与草丛都从润湿中透出几分油油的绿意,而瀑布也似乎分外的响了。那瀑布从上面冲下,仿佛已被扯成大小的几绺;不复是一幅整齐而平滑的布。岩上有许多棱角;瀑流经过时,作急剧的撞击便飞花碎玉般乱溅着了。那溅着的水花,晶莹而多芒;远望去,像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着。据说,这就是梅雨潭之所以得名了。但我觉得像杨花,格外确切些。轻风起来时,点点随风飘散,那更是杨花了。——这时偶然有几点送入我们温暖的怀里,便倏的钻了进去,再也寻它不着。

(1)给下列多音字组词。

①似 shì sì

②着 zhe zháo

(2)缩写下面的句子。

一带白而发亮的水便呈现于眼前了。

(3)作者在描述梅雨潭周围的景物时,用了很多比喻句,请你用“ ”画出一句来,仔细读读,说说这样写有什么好处。

(4)梅雨潭这个名字因何而来?

(5)用自己的话写出选文的主要内容。

四.习作(共1小题)

18.习作乐园。

在你生活的地方,你觉得哪里的景色最美呢?想一想,按一定的顺序写下来。题目自拟。

第一单元综合复习检测卷(试题)-小学语文四年级上册部编版

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.【解答】A.有误,据说:据别人说。故“剧说”的“剧”错误。“昂首东望”的“昂”应读“áng”,故“yáng”错误。

B.正确。

C.有误,地震:地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。故“地振”的“振”错误。

D.有误,贯通:(学术、思想等方面)全部透彻地了解。故“惯通”的“惯”错误。

故选:B。

2.【解答】B、C、D正确。

A.有误,一句话反复说了三遍,句子虽然一样,但感情一次比一次深,景色一次比一次美。

故选:A。

3.【解答】《鹿柴》这首诗描写的是傍晚时分的幽静景色。

故选:C。

4.【解答】风俗:社会上长期形成的通行的风尚、习惯、礼仪等。俗:社会上长期形成的风气、习惯等。

故选:A。

5.【解答】A.弱小:又弱又小。

B.渺小:藐小。

C.微小:极小。

结合句子意思可知应选“微小”。

故选:C。

6.【解答】本题句自选自课文《观潮》,通过阅读课文原文内容,按原文内容,句子中应依次填写的词语是“隆隆”“越来越大”“山崩地裂”“风号浪吼”。

故选:C。

7.【解答】按照句子间的逻辑关系排列,先是“一位印度的科学家喜欢在花园里拉小提琴放交响乐。”接着是“日子久了,他竟然发现花园中的花木长得格外旺盛。”紧接着是“于是,他开始正式对水稻进行试验。”然后是“他在一块稻田里每天播放25分钟交响乐。”最后是“一个月后,他发现这块田里的水稻比其他没听音乐的水稻要长得更加茂盛。”

故选:B。

二.填空题(共8小题)

8.【解答】故答案为:

宽阔 潮 盼 逐渐 犹如 崩 地震

9.【解答】故答案为:

葡萄 天鹅 填空

淘气 饥饿 镇定

10.【解答】坑坑洼洼:是状态词,形容地面或器物表面高一块低一块。反义词是“平平整整”。

低垂:指低低地垂下来。反义词是“高扬”。

古老:指经历了久远年代的。反义词是“现代”。

故答案为:

平平整整 高扬 现代

11.【解答】“倦”的偏旁是“亻”,除去部首还有8画,笔顺是:撇、竖、点、撇、横、横、撇、捺、横折钩、竖弯钩,第七笔是“撇”。

(1)毫无倦意:没有一丝的厌烦和懈怠。“倦”厌烦,懈怠的意思。故选②。

(2)倦了:疲乏的意思。“倦”困倦的意思。故选①。

故答案为:

亻8 撇

②①

12.【解答】(1)昂首:仰着头。故“卯”错误,应改为“昂”。

(2)霎时:形容极短的时间。霎,短时间;一会儿。故“妾”错误,应改为“霎”。

(3)淘洗:洗濯。引申为保留好的,除掉坏的。故“陶”错误,应改为“淘”。

(4)偷渡:偷偷通过封锁的水域或区域。故“度”错误,应改为“渡”。

故答案为:

(1)卯﹣﹣昂;

(2)妾﹣﹣霎;

(3)陶﹣﹣淘;

(4)度﹣﹣渡。

13.【解答】平静:(心情、环境等)没有不安或动荡。

安静:指安宁,平静,鸦雀无声。

(1)结合语境选择“安静”。

(2)结合语境选择“平静”。

霸占:倚仗权势占为己有;强行占据。

占有:占据。

(3)结合语境选择“占有”。

(4)结合语境选择“霸占”。

故答案为:

(1)安静;

(2)平静;

(3)占有;

(4)霸占。

14.【解答】(1)这是用连续四个“照亮了……”引导的排比句。

(2)这是设问句,提出问题“从果园那边飘来果子的甜香,是雪梨,是火把梨,还是紫葡萄?”然后回答“都有”。

(3)这是拟人句,把“稻穗”人格化——低垂着头。

(4)这是比喻句,把“稻田”比喻成“银毯”。

故答案为:

(1)排比;

(2)设问;

(3)拟人;

(4)比喻。

15.【解答】时隐时现 坑坑洼洼 人声鼎沸

齐头并进 浩浩荡荡 漫天卷地

(1)根据“形容隐隐约约”这个意思,可选填词语“时隐时现”。

(2)根据“不分先后地一齐前进或同时进行”这个意思,可选填词语“齐头并进”。

(3)根据“满天飞舞,连地上的灰尘都被卷起。形容来势很猛,到处都是”这个意思,可选填词语“漫天卷地”。

故答案为:

时 时 坑 坑 人 声

齐 头 浩 浩 漫 天

(1)时隐时现;

(2)齐头并进;

(3)漫天卷地。

三.现代文阅读(共2小题)

16.【解答】(1)考查了写近义词,注意理解词语的意思,“好像”。有些像,近义词为“犹如”“如同”。

(2)考查了比喻句,比喻句,就要看有没有把什么比作什么,有本体和喻体,和比喻词“好像,犹如”等,本体和喻体具有相同的特点,结合句子:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来,把“浪潮”比作“白线”“战马”。

(3)考查了比喻句,比喻句,就要看有没有把什么比作什么,有本体和喻体,和比喻词“好像,犹如”等,本体和喻体具有相同的特点,结合句子:那条白线很快地向我们移来;形成一道两丈多高的水墙;犹如千万匹白色战马齐头并进。把“浪潮”比作“白线”“水墙”“战马”。

(4)考查了句子的理解,注意结合句子分析,A、只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。看出写的是形状;B、那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。看出写的是声音。

(5)考查了语段的顺序,注意抓住关键的词句,结合“向我们移来,逐渐拉长,变粗”“再近些”“浪潮越来越近”看出按照 由远到近的观察顺序描写了钱塘江大潮。

故答案为:

(1)犹如 如同;

(2)C、D;

(3)白线 水墙 战马;

(4)A、形状 B、声音;

(5)由远到近 再近些 越来越近,

17.【解答】(1)本题考查多音字。①“似”读“shì”时是助词,用在名词、代词或动词性词语的后面,表示和某种事物、情况相像,组词:似的;读“sì”时意思是副词,似乎好像。组词:似乎。②“着”读“zhe”时加在某些动词后面,使变成介词,组词:看着;读“zháo”时意思是感受,受到,组词:着凉。

(2)本题考查了缩写句子。主语是“水”,谓语是“呈现”,宾语是“眼前”,去掉修饰词“一带白而发亮的”“便”“了”,因此原句缩句为:水呈现于眼前。

(3)本题是对修辞手法以及作用的考查。比喻句,是一种常用修辞手法,意思是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。文中的比喻句是:这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都空空儿的,仿佛只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般。这个比喻句生动形象地写出了亭子悬于空中的样子。

(4)本题主要考查对短文关键信息的定位、抓取能力。首先需要思考题目中的重点信息并抓住要点。根据“那溅着的水花,晶莹而多芒;远望去,像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着。据说,这就是梅雨潭之所以得名了”知道梅雨潭这个名字由来的原因是:梅雨潭是一个瀑布潭,瀑布撞击岩石激起的水花远看像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着,故名梅雨潭。

(5)本题主要考查对短文主要内容的概括能力。选文主要写了梅雨潭的样子、地理位置和得名原因,抒发了作者对梅雨潭的赞叹之情。

故答案为:

(1)①似的 似乎;

②看着 着凉;

(2)水呈现于眼前。

(3)这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都空空儿的,仿佛只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般。这个比喻句生动形象地写出了亭子悬于空中的样子。

(4)梅雨潭是一个瀑布潭,瀑布撞击岩石激起的水花远看像一朵朵小小的白梅,微雨似的纷纷落着,故名梅雨潭。

(5)选文主要写了梅雨潭的样子、地理位置和得名原因。

四.习作(共1小题)

18.【解答】范文:

最美的风景

你可知道,我家乡最美的风景是什么吗?

我的家乡在一个小山村。这里的水虽没有西湖那般名满天下,这里的山也不如黄山那般闻名遐迩,但是在我眼里却是那般迷人,尤其是奶奶家后院的一片竹林,在我心中是最美的风景。

竹林里长满了青翠的竹子,它们长年挺立在那片土地上,好似一位位整装的士兵。郁郁葱葱的竹叶长在竹子那坚硬笔直的躯干上,显得那样精神,那样富有活力。向上望去,一棵棵竹子好似要把那无边无际的天空都遮盖起来,才足以展示自己的“能耐”。

竹林旁的几株野菊花开得正热闹,在秋风中摇动,就像一排仙女在翩翩起舞,让这个秋天看起来更加美丽。

再往远看,是连绵起伏的山。山也仿佛感觉到了秋天,它们的衣裳也是黄颜色的,但也有绿的,那是山上的野草们,它们肯定是玩忘了,不知道秋天已经来了。

啊!家乡的竹林,你是多么的美丽。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地