三年级下册音乐教案 第三单元 赛马人音版(五线谱) (北京)

文档属性

| 名称 | 三年级下册音乐教案 第三单元 赛马人音版(五线谱) (北京) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-10-25 21:49:18 | ||

图片预览

文档简介

赛马

——小学三年级(下)欣赏课

教学基本信息

课题 《赛马》

学科 音乐 学段 第二学段 年级 三年级

相关 内容 核心内容:感受与欣赏 相关内容:表现与创造

是否已实施

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课的设计遵循“以音乐为本”为指导思想。在教学中以音响为基础,引导学生分层次、有目标的聆听并通过对音乐要素的分析、感受,理解和表现音乐。

(二)理论依据

2011年版义务教育《音乐课程标准》提出:感受与欣赏是音乐学习的重要领域,是整个音乐学习活动的基础,是培养学生音乐审美能力的有效途径。在音乐欣赏课中,更应重视学生音乐听觉体验能力的培养。

二、教学背景分析

(一)教学内容分析

1.创作背景

二胡曲《赛马》由20世纪二胡名家黄海怀于1959年创作,1960年定稿。1962年3月,湖北艺术学院(武汉音乐学院前身)组团赴广州参加首届“羊城花会”,黄海怀的二胡独奏《赛马》轰动羊城。1963年5月,黄海怀与其学生代表湖北省参加第四节“上海之春”全国二胡比赛,所创作的《赛马》风靡全国,这期间《赛马》由黄海怀演奏灌制密纹唱片。1964年,《赛马》收录入上海文化出版社的《二胡曲十首——第四届“上海之春”全国二胡比赛新作品选集》。

2.作品分析

《赛马》是一首脍炙人口的二胡曲,乐曲所表现的是我国内蒙古族人民在节日里进行赛马比赛时的热烈景象。《赛马》旋律简单,是一首由单一主题及其派生变衍构成的单三部曲式结构的乐曲,三个部分旋律都是围绕着一个中心——“赛马”来展开,无论是从材料的处理上,还是形象塑造上,都强调“赛马”这一形象,并对其进行多侧面的展示。它们之间有着明显的差异和对比,但又存在着紧密的内在联系。歌唱性的原民歌主题在材料组成的意义上具有主导性质,在乐曲的中部形成一种凝聚力,将两端的发展部分紧紧的拉拢,构成全曲的对比统一的整体。

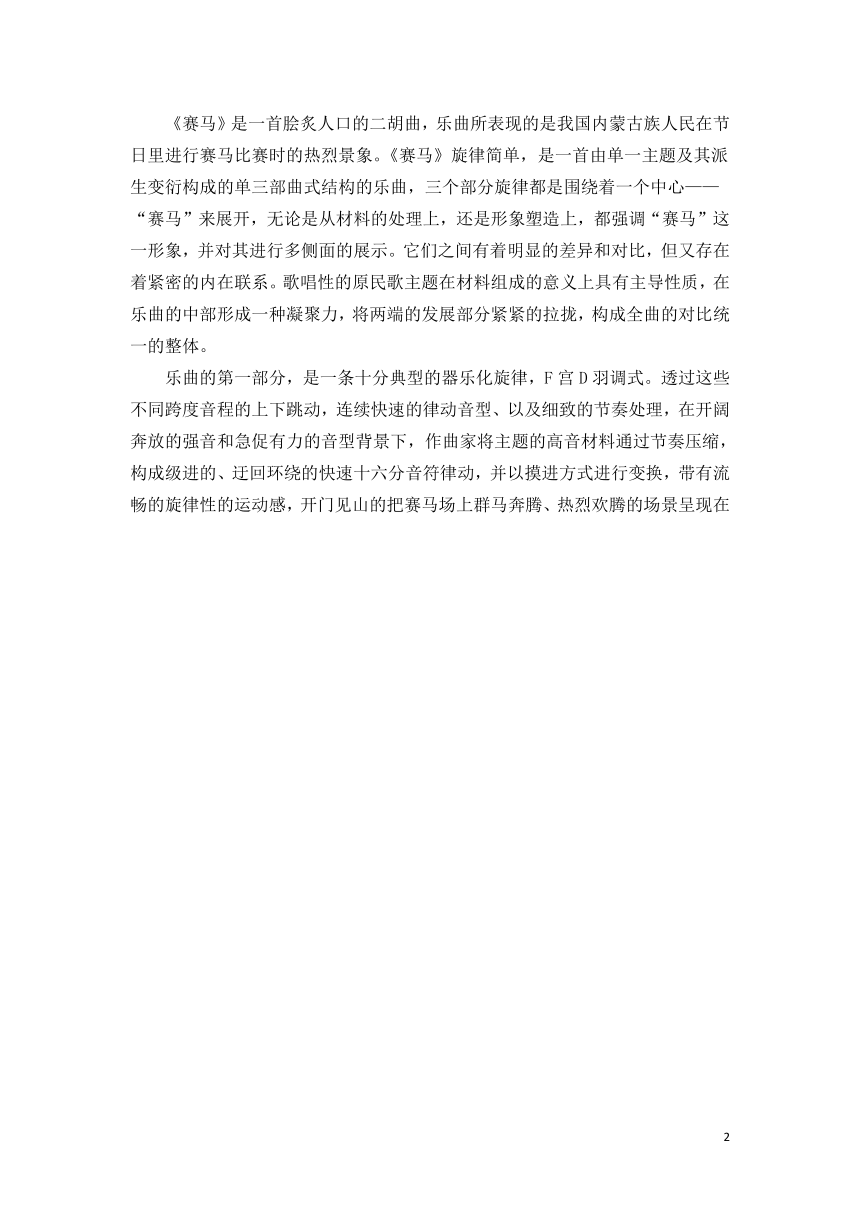

乐曲的第一部分,是一条十分典型的器乐化旋律,F宫D羽调式。透过这些不同跨度音程的上下跳动,连续快速的律动音型、以及细致的节奏处理,在开阔奔放的强音和急促有力的音型背景下,作曲家将主题的高音材料通过节奏压缩,构成级进的、迂回环绕的快速十六分音符律动,并以摸进方式进行变换,带有流畅的旋律性的运动感,开门见山的把赛马场上群马奔腾、热烈欢腾的场景呈现在人们眼前。

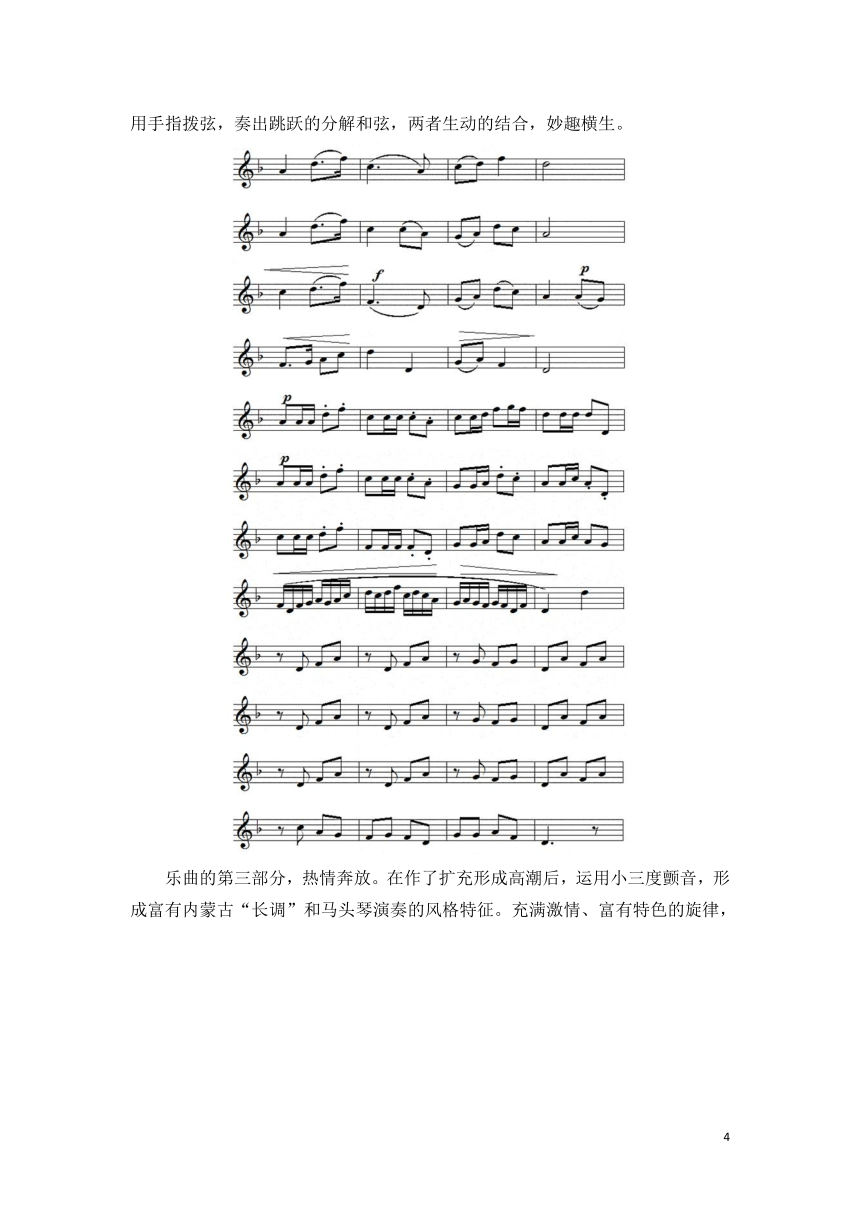

乐曲的第二部分,富有歌唱性。以蒙古族民歌《红旗》为主题,曲调兴奋昂扬,抒发了人们在节日里的欢乐之情。第41-56小节是主题16小节原型,第57-72小节,作曲家通过变奏的手法将主题旋律音加花装饰,对节奏进行填充,轻快活泼的节奏使音乐富有动力,使原主题从音乐性格上更靠近“赛马”的形象,第73-88小节,主题旋律的第二次变奏,由伴奏声部演奏主题旋律,二胡则巧妙的用手指拨弦,奏出跳跃的分解和弦,两者生动的结合,妙趣横生。

乐曲的第三部分,热情奔放。在作了扩充形成高潮后,运用小三度颤音,形成富有内蒙古“长调”和马头琴演奏的风格特征。充满激情、富有特色的旋律,把人们引入辽阔草原的意境。

(二)学生情况分析

1.基本情况

本节课的教学班为三年级,属于小学阶段的第二个学段。三年级学生特点为活泼好动,但时有害羞的情况。本节课教学班的学生性情活泼,日常教学过程中,课堂氛围较活跃,能够基本上在教师的引导下完成教学设计中的设计的课堂活动以及课堂任务。

2.主要优势

(1)演唱方面

本班共有24名学生,其中有10名学生音准能力较好,10名左右的学生能够在教师的引导下基本做到声音、音高较为准确。

(2)演奏方面

本班24名学生中,近二分之一左右的学生能够随着音乐做节拍律动,并能够用学过的课堂打击乐器在教师的引导下,简单的随音乐伴奏。

(3)欣赏方面

欣赏的过程中基本上能够做到安静的聆听感知;能在教师简单的引导下听辨基本的音乐要素。

(4)课堂行为方面

近三分之二的同学能够积极完成课堂上教师布置的任务。

3.存在不足

(1)演唱能力

A.音准方面:本班有三分之一的同学声音音准方面存在不足,没有音的高低概念,属于五音不全者。

B.声音方面:演唱歌曲或旋律时,近三分之一的学生不能控制轻声、自然的歌唱。

C.识读乐谱方面:由于本班学生没有课余学习音乐的基础,对于识读乐谱只有每周两课时的音乐课时间,因此,在识读字母谱与节奏相结合时较为困难。

(2)演奏能力

对于复杂、变化丰富的节奏型演奏乐器时速度、时值等易发生错乱。

(3)音乐想象力

由于所处环境限制,学生在通过音乐的音响感受画面或联想相关生活情景方面较薄弱。

(三)教学方式与手段说明

1.视听唱相结合(本节课根据教师的演奏、音响的聆听与试唱记忆主题为主相结合)

2.乐器参与法(学生用自制沙筒、双响筒、铃鼓圈、串铃等打击乐器根据不同节奏型随乐曲第一部分伴奏)

(四)技术准备

1.“overture”打谱软件自制曲谱方便学生观看、演唱曲谱

2.“MP3剪切合并大师”剪切音频方便学生分段聆听音乐

3.“无暇”降调降速软件编辑第一乐段方便学生演奏乐器体验节奏

4.用Microsoft Office PowerPoint软件制作教学课件辅助教学

(五)前期教学状况、问题与对策

教学状况、问题 对策

1.演唱篇幅较长的曲谱时,对于旋律的唱名、节奏、音准等掌握困难 教师课前制作歌词曲谱,方便学生较快的掌握旋律 教师示范演唱,学生模仿

2.学生随较快的音乐演奏乐器时,易出现手忙脚乱的现象。 教师课前将用“无暇”降调降速软件将旋律降慢速度; 2.教师引导指挥,学生随其伴奏

3.演奏篇幅较长的旋律时,学生不能按音乐的节奏变化准确演奏乐器. 教师自制旋律进度条,明确节奏的篇幅,再引导学生演奏

4.在描绘音乐所表现的情境或画面时,学生的想象力及语言表达能力欠缺 教师语言、图片等启发引导

三、教学目标

(一)“情感·态度·价值观”目标

乐于参与本节课的音乐欣赏活动,能感受到乐曲《赛马》所表达的蒙古族人民对生活的热爱之情。

(二)“过程与方法”目标

体验从整体感知入手,到分段体会音乐要素的特点,再到整体感知的音乐欣赏过程;熟悉整体感知与分段体会相结合的音乐欣赏方法。

(三)“知识与技能”目标

1.知道乐曲《赛马》的演奏形式,能用语言简单描述乐曲《赛马》所描绘的音乐形象。

2.能感受到乐曲《赛马》各部分音乐的主要特点,进一步体会节奏、旋律、力度等在音乐表现中的作用。

3.能较准确地演唱乐曲《赛马》第二部分的主题,在歌唱的过程中初步体会蒙古族的音乐风格。

四、教学重难点

对乐曲《赛马》节奏、旋律及力度等特点的感知与体验

五、教学过程

(一)初听全曲,感知音乐形象及特点

【环节目标:简单了解“那达慕”大会,初步感知《赛马》的演奏形式及其表现的内容,乐于参与本环节的欣赏活动。】

活动1.1——谈话导入

(1)教师出示学校运动会时的照片,并引导学生简单描述自己所参加的比赛项目以及运动会当时的情景。

(2)教师出示“那达慕”大会中赛马、摔跤及射箭三种比赛项目图片,并引导学生尝试简单描述三种比赛项目名称以及来自哪个民族、在什么节日里举行。

(3)教师简单介绍蒙古族的“那达慕”以及大会中常见的活动项目,并引出乐曲《赛马》。

活动1.2——教师演奏《赛马》

(1)教师随伴奏演奏乐曲《赛马》。

(2)学生聆听后简单描述乐曲所表现的情景。

(3)教师简单介绍乐曲《赛马》的曲作者、创作时间及演奏形式。

活动1.3——赛马视频欣赏

(1)教师播放赛马视频,学生欣赏感受。

(2)学生分享观看赛马视频后的感受。

活动1.4——完整聆听,初步感受

(1)教师引导学生完整聆听乐曲,并初步感知音乐的整体特点

(2)学生简单描述乐曲整体特点

(3)教师小结,并引出第二环节乐曲分段聆听

(二)分段聆听,体验音乐形象及特点

【环节目标:分段了解、体验《赛马》的音乐特点,感知乐曲的描绘性形象,并乐于参与本环节的音乐欣赏与活动。】

活动2.1——聆听第一乐段

(1)感知音乐形象

①教师引导学生聆听乐曲第一乐段,感知音乐表现形象。

②教师引导学生描述乐曲第一乐段赛马开始时群马奔腾、你追我赶的激烈场景。

(2)体会音乐特点

①教师启发学生明确第一乐段旋律的速度、力度等特点。

②教师通过改变曲谱的呈现方式,引导学生再次聆听,并发现第一乐段富于变化的节奏特点。

③教师引导学生用铃鼓圈、自制沙筒、双响筒及串铃等打击乐器随放慢速度的音乐参与演奏,并体会节奏及力度等特点。

【预设问题1:学生随原速音乐用打击乐器伴奏演奏困难。】

【解决方案:教师运用“无暇”降调降速软件将第一乐段旋律降速到=85的速度,引导学生随音乐参与体验。】

【预设问题2:学生不能按音乐的节奏变化准确演奏。】

【解决方案:教师出示自制的旋律进度图谱,引导学生明确每件乐器的演奏篇幅,并参与体验】

(3)理解音乐形象

教师引导总结第一乐段音乐特点,以及在描绘音乐形象中的作用。

活动2.2——聆听第二乐段

(1)感知音乐形象

①教师以“作曲家在接下来的第二部分又给我们呈现出怎样的画面?”的提示,引导学生边听边想象。

②学生简单描述第二乐段所描绘的情景。

③教师借助图片,引导学生感知第二部分的音乐形象。

(2)体会音乐情绪

①教师引导学生随(6 3)弦的二胡,演唱第二乐段主题(此活动根据课堂实际情况,可重复演唱)。

【预设问题1:学生声音音域有局限性,无法用原版F调演唱主题。】

【解决问题:教师准备另外一把二胡定调为(6 3)弦,降低旋律的音高,引导学生演唱主题。】

【预设问题2:学生演唱主题时对旋律的音高、节奏等演唱不准确。】

【解决问题:1、教师为主题加入歌词,方便学生较短时间内演唱主题;2、教师用较慢的速度引导学生演唱主题曲谱;3、教师示范演唱,学生进行模仿。】

(3)听辨主题出现次数

①教师引导学生再次完整聆听乐曲第二部分,并听辨主题出现次数。

②学生简单说出主题出现的次数。

③教师引导学生分别发现主题第二次、第三次出现时,节奏跳跃、旋律由伴奏乐器演奏等特点,并简单介绍每次出现时二胡顿弓、拨弦等演奏技法的运用。

活动2.3——聆听第三乐段

(1)感知音乐形象

①教师引导学生聆听乐曲第三乐段,感知音乐表现形象。

②教师引导学生描述乐曲第三乐段所表现赛马最后更加紧张激烈、向终点冲刺的音乐形象。

(2)体会音乐特点

①教师引导学生再次聆听第三乐段,并借助曲谱体会音乐力度、旋律、节奏等特点。

②教师引导学生简单描述第三乐段中力度、旋律及节奏等特点。

③教师总结第三乐段力度、旋律及节奏特点。

【预设问题1:学生无法对第三段音乐的特点进行较准确的描述。】

【解决问题:1、教师用“overture”打谱软件及“Microsoft Office PowerPoint”相结合将音乐的力度、旋律及节奏的特点标示出来。】

(三)再听全曲,熟悉音乐形象及特点

【环节目标:学生完整的描绘乐曲《赛马》所表现的形象,并进一步感受、了解乐曲《赛马》的蒙古族音乐风格。】

活动3.0——完整聆听,描述全曲

(1)教师引导学生完整聆听音乐,并描绘乐曲《赛马》所表现的形象。

①教师引导学生完整聆听乐曲,重温乐曲各乐段所描绘的音乐形象以及音乐特点。

②教师采用图文结合的方式,引导学生描述各乐段所描绘的音乐形象及音乐特点。

(四)拓展提升,了解音乐风格及魅力

活动4.1——了解乐曲的民族风格

(1)教师引导学生简单描述音乐风格。

(2)教师引导学生借助第二乐段主题谱例,发现蒙古族音乐风格在调式及旋律音程上的体现。

活动4.2——感受乐曲的艺术魅力

(1)教师结合图片简单介绍《赛马》的社会影响力

(2)欣赏音乐家的演奏,感受《赛马》的魅力

教师播放音乐家闵惠芬的演奏视频,学生欣赏。

活动4.3——教师小结并下课

六、学习评价方式

教师对学生的评价贯穿于每个教学环节与活动之中,包括课堂学生的表现与鼓励学生的大胆想象、充分体验与积极尝试等。

七、教学设计特色说明

(一)结合教师自身特长,学生得以充分聆听

本节课欣赏的二胡独奏曲《赛马》,结合教师亲身示范演奏,让学生能够身临其境的聆听观看《赛马》的表演,在这一过程中,学生对于二胡这项民族乐器记忆会更加的深刻,在聆听过程中学生的注意力能够更好的集中。有益于本节课后面的欣赏环节的进行。

(二)充分关注学生,调动多种感官,充分体验音乐

本节课的教学设计力求以学生为本,提高学生音乐素养的原则,在每个教学环节中设计有效学生活动,在课堂活动中利于学生更加充分的感知音乐,体验乐曲的民族性以及通过声音形象构建的描绘性。

例如,第一部分的感知过程中,设计了根据不同节奏型用不同的打击乐器随音乐伴奏,这让学生体会到了节奏的疏密相间及丰富变化,从而感受到赛马比赛中你追我赶的激烈场面。

再如,第二部分欣赏中,通过教师为主题填入的歌词,让学生更加具体的感受到旋律中所描绘的草原辽阔美丽、人们喜悦舒畅的心情等,教师在无痕教学中让学生通过自身感受等方式充分体验与感知音乐。

八、教学反思

本节课以乐曲《赛马》中节奏、旋律及力度等特点的感知与体验为重难点。在教学设计中以乐曲的民族性、描绘性为主线,为了让学生能够充分感知、体验音乐的风格及其联想到的赛马比赛画面,在教学中从学生初次完整欣赏教师演奏的基础上,采用分段细听的方式引导学生分层次、有目标的感知体验与想象。用打击乐器伴奏等学生喜欢的形式帮助学生熟悉乐曲,激发了学生对音乐的兴趣,开发了学生的音乐感知力、想象力,让学生体验到了民族音乐的魅力所在。

(

2

)

——小学三年级(下)欣赏课

教学基本信息

课题 《赛马》

学科 音乐 学段 第二学段 年级 三年级

相关 内容 核心内容:感受与欣赏 相关内容:表现与创造

是否已实施

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课的设计遵循“以音乐为本”为指导思想。在教学中以音响为基础,引导学生分层次、有目标的聆听并通过对音乐要素的分析、感受,理解和表现音乐。

(二)理论依据

2011年版义务教育《音乐课程标准》提出:感受与欣赏是音乐学习的重要领域,是整个音乐学习活动的基础,是培养学生音乐审美能力的有效途径。在音乐欣赏课中,更应重视学生音乐听觉体验能力的培养。

二、教学背景分析

(一)教学内容分析

1.创作背景

二胡曲《赛马》由20世纪二胡名家黄海怀于1959年创作,1960年定稿。1962年3月,湖北艺术学院(武汉音乐学院前身)组团赴广州参加首届“羊城花会”,黄海怀的二胡独奏《赛马》轰动羊城。1963年5月,黄海怀与其学生代表湖北省参加第四节“上海之春”全国二胡比赛,所创作的《赛马》风靡全国,这期间《赛马》由黄海怀演奏灌制密纹唱片。1964年,《赛马》收录入上海文化出版社的《二胡曲十首——第四届“上海之春”全国二胡比赛新作品选集》。

2.作品分析

《赛马》是一首脍炙人口的二胡曲,乐曲所表现的是我国内蒙古族人民在节日里进行赛马比赛时的热烈景象。《赛马》旋律简单,是一首由单一主题及其派生变衍构成的单三部曲式结构的乐曲,三个部分旋律都是围绕着一个中心——“赛马”来展开,无论是从材料的处理上,还是形象塑造上,都强调“赛马”这一形象,并对其进行多侧面的展示。它们之间有着明显的差异和对比,但又存在着紧密的内在联系。歌唱性的原民歌主题在材料组成的意义上具有主导性质,在乐曲的中部形成一种凝聚力,将两端的发展部分紧紧的拉拢,构成全曲的对比统一的整体。

乐曲的第一部分,是一条十分典型的器乐化旋律,F宫D羽调式。透过这些不同跨度音程的上下跳动,连续快速的律动音型、以及细致的节奏处理,在开阔奔放的强音和急促有力的音型背景下,作曲家将主题的高音材料通过节奏压缩,构成级进的、迂回环绕的快速十六分音符律动,并以摸进方式进行变换,带有流畅的旋律性的运动感,开门见山的把赛马场上群马奔腾、热烈欢腾的场景呈现在人们眼前。

乐曲的第二部分,富有歌唱性。以蒙古族民歌《红旗》为主题,曲调兴奋昂扬,抒发了人们在节日里的欢乐之情。第41-56小节是主题16小节原型,第57-72小节,作曲家通过变奏的手法将主题旋律音加花装饰,对节奏进行填充,轻快活泼的节奏使音乐富有动力,使原主题从音乐性格上更靠近“赛马”的形象,第73-88小节,主题旋律的第二次变奏,由伴奏声部演奏主题旋律,二胡则巧妙的用手指拨弦,奏出跳跃的分解和弦,两者生动的结合,妙趣横生。

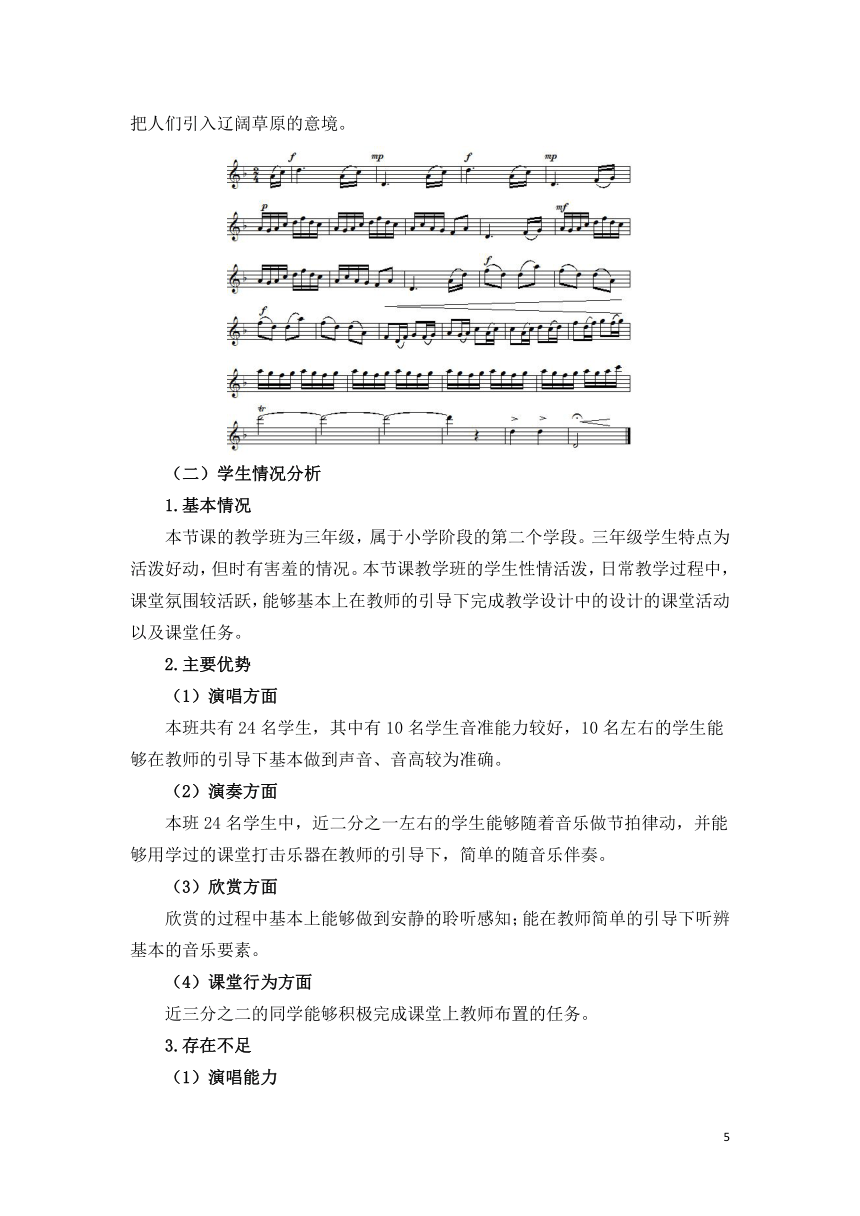

乐曲的第三部分,热情奔放。在作了扩充形成高潮后,运用小三度颤音,形成富有内蒙古“长调”和马头琴演奏的风格特征。充满激情、富有特色的旋律,把人们引入辽阔草原的意境。

(二)学生情况分析

1.基本情况

本节课的教学班为三年级,属于小学阶段的第二个学段。三年级学生特点为活泼好动,但时有害羞的情况。本节课教学班的学生性情活泼,日常教学过程中,课堂氛围较活跃,能够基本上在教师的引导下完成教学设计中的设计的课堂活动以及课堂任务。

2.主要优势

(1)演唱方面

本班共有24名学生,其中有10名学生音准能力较好,10名左右的学生能够在教师的引导下基本做到声音、音高较为准确。

(2)演奏方面

本班24名学生中,近二分之一左右的学生能够随着音乐做节拍律动,并能够用学过的课堂打击乐器在教师的引导下,简单的随音乐伴奏。

(3)欣赏方面

欣赏的过程中基本上能够做到安静的聆听感知;能在教师简单的引导下听辨基本的音乐要素。

(4)课堂行为方面

近三分之二的同学能够积极完成课堂上教师布置的任务。

3.存在不足

(1)演唱能力

A.音准方面:本班有三分之一的同学声音音准方面存在不足,没有音的高低概念,属于五音不全者。

B.声音方面:演唱歌曲或旋律时,近三分之一的学生不能控制轻声、自然的歌唱。

C.识读乐谱方面:由于本班学生没有课余学习音乐的基础,对于识读乐谱只有每周两课时的音乐课时间,因此,在识读字母谱与节奏相结合时较为困难。

(2)演奏能力

对于复杂、变化丰富的节奏型演奏乐器时速度、时值等易发生错乱。

(3)音乐想象力

由于所处环境限制,学生在通过音乐的音响感受画面或联想相关生活情景方面较薄弱。

(三)教学方式与手段说明

1.视听唱相结合(本节课根据教师的演奏、音响的聆听与试唱记忆主题为主相结合)

2.乐器参与法(学生用自制沙筒、双响筒、铃鼓圈、串铃等打击乐器根据不同节奏型随乐曲第一部分伴奏)

(四)技术准备

1.“overture”打谱软件自制曲谱方便学生观看、演唱曲谱

2.“MP3剪切合并大师”剪切音频方便学生分段聆听音乐

3.“无暇”降调降速软件编辑第一乐段方便学生演奏乐器体验节奏

4.用Microsoft Office PowerPoint软件制作教学课件辅助教学

(五)前期教学状况、问题与对策

教学状况、问题 对策

1.演唱篇幅较长的曲谱时,对于旋律的唱名、节奏、音准等掌握困难 教师课前制作歌词曲谱,方便学生较快的掌握旋律 教师示范演唱,学生模仿

2.学生随较快的音乐演奏乐器时,易出现手忙脚乱的现象。 教师课前将用“无暇”降调降速软件将旋律降慢速度; 2.教师引导指挥,学生随其伴奏

3.演奏篇幅较长的旋律时,学生不能按音乐的节奏变化准确演奏乐器. 教师自制旋律进度条,明确节奏的篇幅,再引导学生演奏

4.在描绘音乐所表现的情境或画面时,学生的想象力及语言表达能力欠缺 教师语言、图片等启发引导

三、教学目标

(一)“情感·态度·价值观”目标

乐于参与本节课的音乐欣赏活动,能感受到乐曲《赛马》所表达的蒙古族人民对生活的热爱之情。

(二)“过程与方法”目标

体验从整体感知入手,到分段体会音乐要素的特点,再到整体感知的音乐欣赏过程;熟悉整体感知与分段体会相结合的音乐欣赏方法。

(三)“知识与技能”目标

1.知道乐曲《赛马》的演奏形式,能用语言简单描述乐曲《赛马》所描绘的音乐形象。

2.能感受到乐曲《赛马》各部分音乐的主要特点,进一步体会节奏、旋律、力度等在音乐表现中的作用。

3.能较准确地演唱乐曲《赛马》第二部分的主题,在歌唱的过程中初步体会蒙古族的音乐风格。

四、教学重难点

对乐曲《赛马》节奏、旋律及力度等特点的感知与体验

五、教学过程

(一)初听全曲,感知音乐形象及特点

【环节目标:简单了解“那达慕”大会,初步感知《赛马》的演奏形式及其表现的内容,乐于参与本环节的欣赏活动。】

活动1.1——谈话导入

(1)教师出示学校运动会时的照片,并引导学生简单描述自己所参加的比赛项目以及运动会当时的情景。

(2)教师出示“那达慕”大会中赛马、摔跤及射箭三种比赛项目图片,并引导学生尝试简单描述三种比赛项目名称以及来自哪个民族、在什么节日里举行。

(3)教师简单介绍蒙古族的“那达慕”以及大会中常见的活动项目,并引出乐曲《赛马》。

活动1.2——教师演奏《赛马》

(1)教师随伴奏演奏乐曲《赛马》。

(2)学生聆听后简单描述乐曲所表现的情景。

(3)教师简单介绍乐曲《赛马》的曲作者、创作时间及演奏形式。

活动1.3——赛马视频欣赏

(1)教师播放赛马视频,学生欣赏感受。

(2)学生分享观看赛马视频后的感受。

活动1.4——完整聆听,初步感受

(1)教师引导学生完整聆听乐曲,并初步感知音乐的整体特点

(2)学生简单描述乐曲整体特点

(3)教师小结,并引出第二环节乐曲分段聆听

(二)分段聆听,体验音乐形象及特点

【环节目标:分段了解、体验《赛马》的音乐特点,感知乐曲的描绘性形象,并乐于参与本环节的音乐欣赏与活动。】

活动2.1——聆听第一乐段

(1)感知音乐形象

①教师引导学生聆听乐曲第一乐段,感知音乐表现形象。

②教师引导学生描述乐曲第一乐段赛马开始时群马奔腾、你追我赶的激烈场景。

(2)体会音乐特点

①教师启发学生明确第一乐段旋律的速度、力度等特点。

②教师通过改变曲谱的呈现方式,引导学生再次聆听,并发现第一乐段富于变化的节奏特点。

③教师引导学生用铃鼓圈、自制沙筒、双响筒及串铃等打击乐器随放慢速度的音乐参与演奏,并体会节奏及力度等特点。

【预设问题1:学生随原速音乐用打击乐器伴奏演奏困难。】

【解决方案:教师运用“无暇”降调降速软件将第一乐段旋律降速到=85的速度,引导学生随音乐参与体验。】

【预设问题2:学生不能按音乐的节奏变化准确演奏。】

【解决方案:教师出示自制的旋律进度图谱,引导学生明确每件乐器的演奏篇幅,并参与体验】

(3)理解音乐形象

教师引导总结第一乐段音乐特点,以及在描绘音乐形象中的作用。

活动2.2——聆听第二乐段

(1)感知音乐形象

①教师以“作曲家在接下来的第二部分又给我们呈现出怎样的画面?”的提示,引导学生边听边想象。

②学生简单描述第二乐段所描绘的情景。

③教师借助图片,引导学生感知第二部分的音乐形象。

(2)体会音乐情绪

①教师引导学生随(6 3)弦的二胡,演唱第二乐段主题(此活动根据课堂实际情况,可重复演唱)。

【预设问题1:学生声音音域有局限性,无法用原版F调演唱主题。】

【解决问题:教师准备另外一把二胡定调为(6 3)弦,降低旋律的音高,引导学生演唱主题。】

【预设问题2:学生演唱主题时对旋律的音高、节奏等演唱不准确。】

【解决问题:1、教师为主题加入歌词,方便学生较短时间内演唱主题;2、教师用较慢的速度引导学生演唱主题曲谱;3、教师示范演唱,学生进行模仿。】

(3)听辨主题出现次数

①教师引导学生再次完整聆听乐曲第二部分,并听辨主题出现次数。

②学生简单说出主题出现的次数。

③教师引导学生分别发现主题第二次、第三次出现时,节奏跳跃、旋律由伴奏乐器演奏等特点,并简单介绍每次出现时二胡顿弓、拨弦等演奏技法的运用。

活动2.3——聆听第三乐段

(1)感知音乐形象

①教师引导学生聆听乐曲第三乐段,感知音乐表现形象。

②教师引导学生描述乐曲第三乐段所表现赛马最后更加紧张激烈、向终点冲刺的音乐形象。

(2)体会音乐特点

①教师引导学生再次聆听第三乐段,并借助曲谱体会音乐力度、旋律、节奏等特点。

②教师引导学生简单描述第三乐段中力度、旋律及节奏等特点。

③教师总结第三乐段力度、旋律及节奏特点。

【预设问题1:学生无法对第三段音乐的特点进行较准确的描述。】

【解决问题:1、教师用“overture”打谱软件及“Microsoft Office PowerPoint”相结合将音乐的力度、旋律及节奏的特点标示出来。】

(三)再听全曲,熟悉音乐形象及特点

【环节目标:学生完整的描绘乐曲《赛马》所表现的形象,并进一步感受、了解乐曲《赛马》的蒙古族音乐风格。】

活动3.0——完整聆听,描述全曲

(1)教师引导学生完整聆听音乐,并描绘乐曲《赛马》所表现的形象。

①教师引导学生完整聆听乐曲,重温乐曲各乐段所描绘的音乐形象以及音乐特点。

②教师采用图文结合的方式,引导学生描述各乐段所描绘的音乐形象及音乐特点。

(四)拓展提升,了解音乐风格及魅力

活动4.1——了解乐曲的民族风格

(1)教师引导学生简单描述音乐风格。

(2)教师引导学生借助第二乐段主题谱例,发现蒙古族音乐风格在调式及旋律音程上的体现。

活动4.2——感受乐曲的艺术魅力

(1)教师结合图片简单介绍《赛马》的社会影响力

(2)欣赏音乐家的演奏,感受《赛马》的魅力

教师播放音乐家闵惠芬的演奏视频,学生欣赏。

活动4.3——教师小结并下课

六、学习评价方式

教师对学生的评价贯穿于每个教学环节与活动之中,包括课堂学生的表现与鼓励学生的大胆想象、充分体验与积极尝试等。

七、教学设计特色说明

(一)结合教师自身特长,学生得以充分聆听

本节课欣赏的二胡独奏曲《赛马》,结合教师亲身示范演奏,让学生能够身临其境的聆听观看《赛马》的表演,在这一过程中,学生对于二胡这项民族乐器记忆会更加的深刻,在聆听过程中学生的注意力能够更好的集中。有益于本节课后面的欣赏环节的进行。

(二)充分关注学生,调动多种感官,充分体验音乐

本节课的教学设计力求以学生为本,提高学生音乐素养的原则,在每个教学环节中设计有效学生活动,在课堂活动中利于学生更加充分的感知音乐,体验乐曲的民族性以及通过声音形象构建的描绘性。

例如,第一部分的感知过程中,设计了根据不同节奏型用不同的打击乐器随音乐伴奏,这让学生体会到了节奏的疏密相间及丰富变化,从而感受到赛马比赛中你追我赶的激烈场面。

再如,第二部分欣赏中,通过教师为主题填入的歌词,让学生更加具体的感受到旋律中所描绘的草原辽阔美丽、人们喜悦舒畅的心情等,教师在无痕教学中让学生通过自身感受等方式充分体验与感知音乐。

八、教学反思

本节课以乐曲《赛马》中节奏、旋律及力度等特点的感知与体验为重难点。在教学设计中以乐曲的民族性、描绘性为主线,为了让学生能够充分感知、体验音乐的风格及其联想到的赛马比赛画面,在教学中从学生初次完整欣赏教师演奏的基础上,采用分段细听的方式引导学生分层次、有目标的感知体验与想象。用打击乐器伴奏等学生喜欢的形式帮助学生熟悉乐曲,激发了学生对音乐的兴趣,开发了学生的音乐感知力、想象力,让学生体验到了民族音乐的魅力所在。

(

2

)

同课章节目录