广东省揭阳市普宁市勤建学校2022-2023学年高二上学期第一次调研考试生物学试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省揭阳市普宁市勤建学校2022-2023学年高二上学期第一次调研考试生物学试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 564.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-26 17:48:59 | ||

图片预览

文档简介

勤建学校高二年级上学期第一次调研考试

生物试卷 2022.10

(时间75分钟 满分100分)

一、单选题(本题共20小题,每小题2分,共40分)

1.内环境又称细胞外液,是人体大多数细胞生活的直接环境。下列选项中不属于内环境的是( )

A.组织液 B.血液 C.血浆 D.脑脊液

2.反射弧包括感受器、传入神经、传出神经、效应器以及( )

A.神经元 B.神经纤维 C.神经中枢 D.神经节

3.下列关于人体内环境及稳态相关的叙述,正确的是( )

A.细胞的代谢活动与内环境的形成和维持无关

B.长期高蛋白、高脂肪饮食能引起机体稳态失调

C.内环境稳态失调时酶促反应速率一定降低

D.身体内的细胞不能直接与外界环境进行物质交换

4.下列各项检查结果中,最能反映人体内环境稳态失调的是 ( )

A.上午体温36.5℃,下午体温36.8℃ B.尿液中含有尿素

C.血浆中Na+的含量比K+高 D.空腹时血糖含量为2.0g·L-1

5.人在寒冷环境中的即时反应之一是皮肤起“鸡皮疙瘩”。该反应属于( )

A.神经—体液调节 B.大脑皮层控制的反应 C.条件反射 D.应激反应

6.下列关于生命活动调节的叙述中,错误的是( )

A.临床发现损伤人大脑中央前回底部的S区,病人能说话,但不能听懂别人的谈话

B.激素调节生命活动但不提供能量

C.寒冷时,人体发生骨骼肌不自主战栗,这时下丘脑的分泌功能增强

D.水和无机盐平衡的调节,体温的恒定,血糖稳态的调节都与下丘脑有关

7.人体内环境相对稳定是健康的保障。下列病症是因为内环境成分发生明显变化而引起的是( )

①小腿抽搐 ②镰状细胞贫血 ③尿毒症 ④组织水肿

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

8.以下词语属于非条件反射的是( )

A.望梅止渴 B.尝梅止渴

C.初生牛犊不怕虎 D.一朝被蛇咬,十年怕井绳

9.德国心理学家艾宾浩斯(H.Ebbinghaus)研究发现,遗忘在学习之后立即开始,要想让所学到的知识内容保持80%以上的长期记忆,只有不断地重复记忆。关于学习反射的特点正确的是( )

①非条件反射 ②条件反射 ③会消退④不会消退 ⑤需要强化 ⑥不需要强化

A.①③⑤ B.①④⑥ C.②③⑤ D.②④⑥

10.下列不属于内分泌系统的功能的是( )

A.调控生长发育 B.调节物质和能量代谢

C.维持内环境的稳定 D.对外界刺激作出精确反应

11.下列有关内环境的说法正确的是( )

A.人体的血浆中不可能出现淀粉、蔗糖、葡萄糖等物质

B.浮肿、手足抽搐、贫血症都是内环境成分发生明显变化而引起的病症

C.血浆中的葡萄糖可被肌细胞的线粒体氧化分解,从而维持机体能量供给

D.体内细胞一般都要通过内环境,才能与外界环境进行物质交换

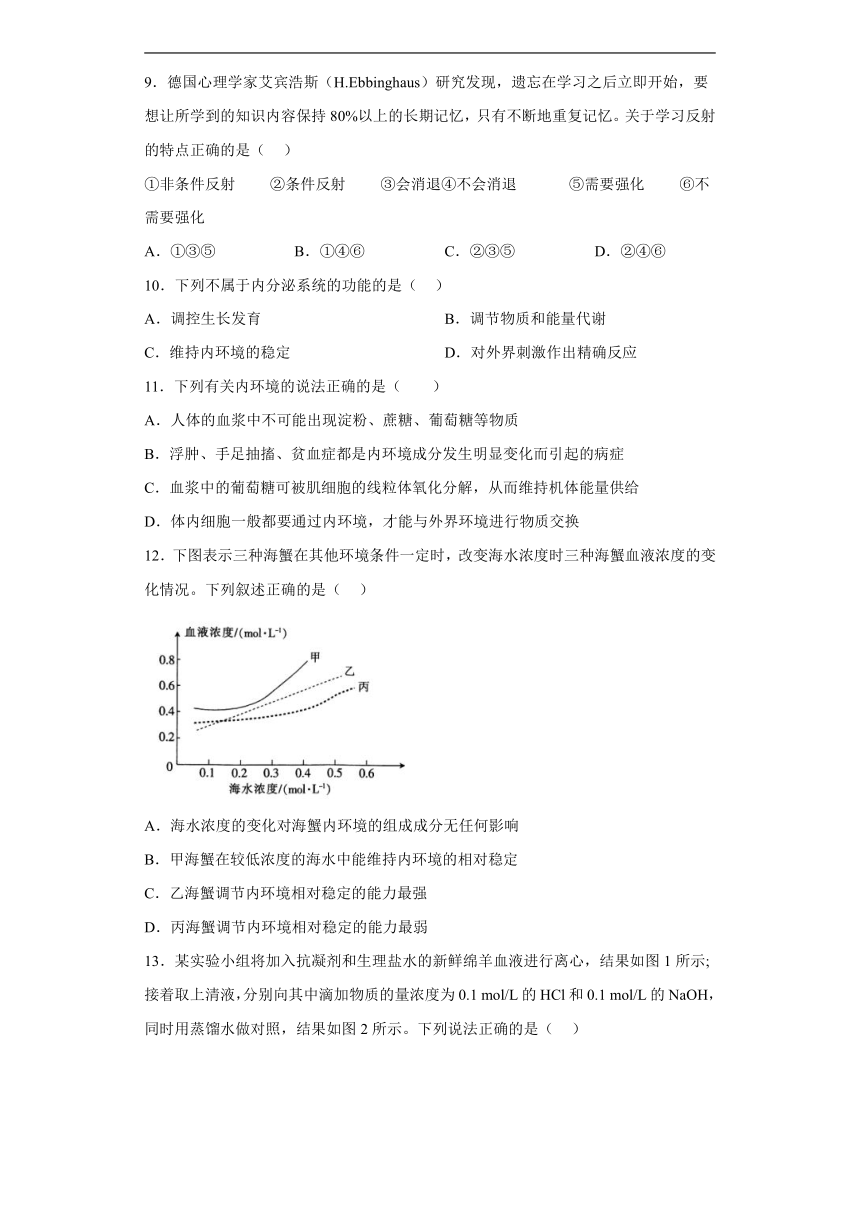

12.下图表示三种海蟹在其他环境条件一定时,改变海水浓度时三种海蟹血液浓度的变化情况。下列叙述正确的是( )

A.海水浓度的变化对海蟹内环境的组成成分无任何影响

B.甲海蟹在较低浓度的海水中能维持内环境的相对稳定

C.乙海蟹调节内环境相对稳定的能力最强

D.丙海蟹调节内环境相对稳定的能力最弱

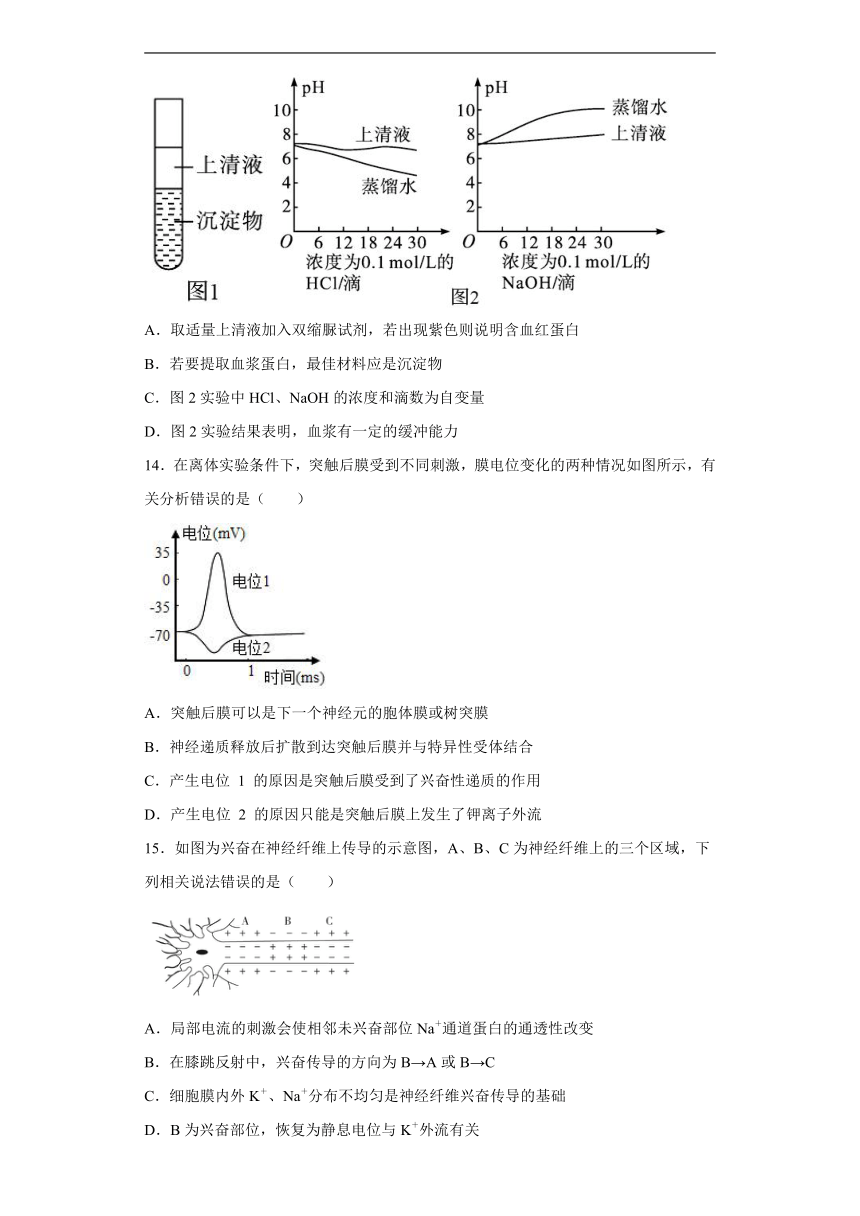

13.某实验小组将加入抗凝剂和生理盐水的新鲜绵羊血液进行离心,结果如图1所示;接着取上清液,分别向其中滴加物质的量浓度为0.1 mol/L的HCl和0.1 mol/L的NaOH,同时用蒸馏水做对照,结果如图2所示。下列说法正确的是( )

A.取适量上清液加入双缩脲试剂,若出现紫色则说明含血红蛋白

B.若要提取血浆蛋白,最佳材料应是沉淀物

C.图2实验中HCl、NaOH的浓度和滴数为自变量

D.图2实验结果表明,血浆有一定的缓冲能力

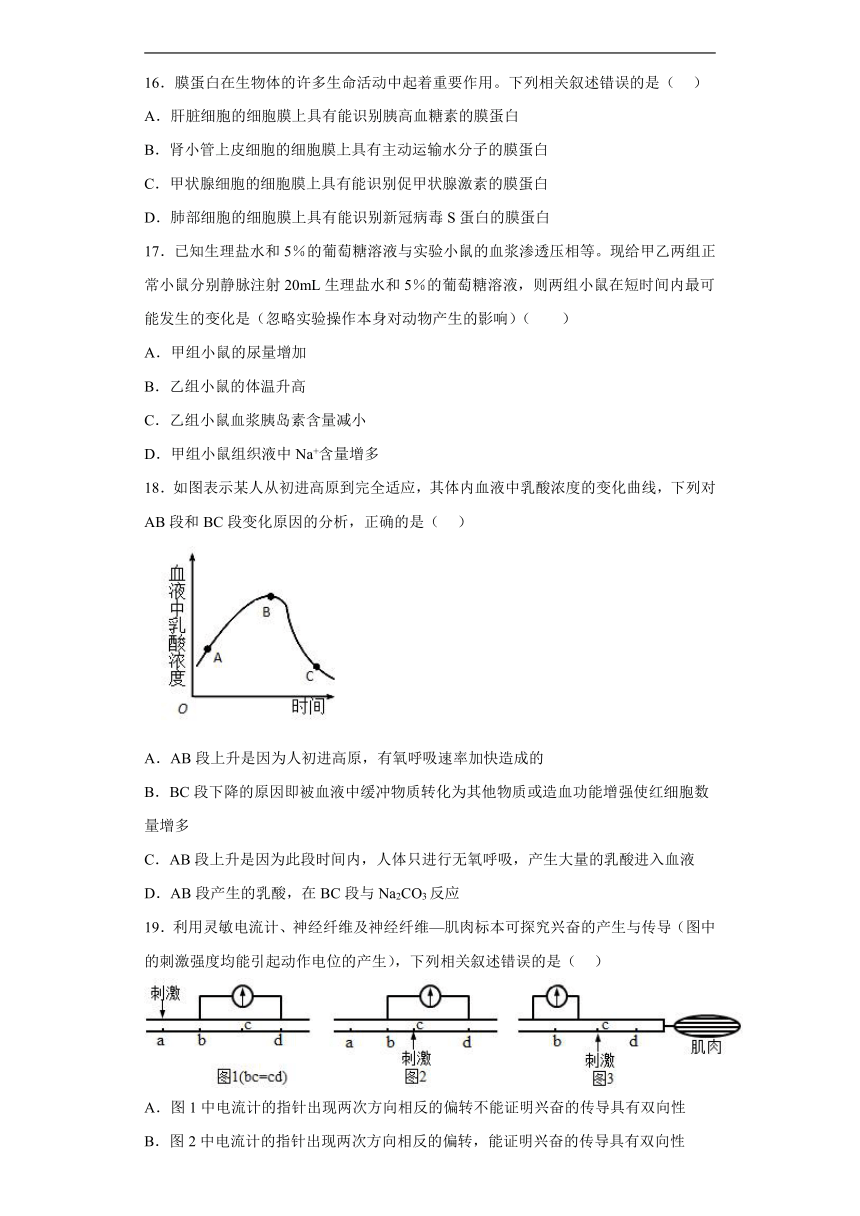

14.在离体实验条件下,突触后膜受到不同刺激,膜电位变化的两种情况如图所示,有关分析错误的是( )

A.突触后膜可以是下一个神经元的胞体膜或树突膜

B.神经递质释放后扩散到达突触后膜并与特异性受体结合

C.产生电位 1 的原因是突触后膜受到了兴奋性递质的作用

D.产生电位 2 的原因只能是突触后膜上发生了钾离子外流

15.如图为兴奋在神经纤维上传导的示意图,A、B、C为神经纤维上的三个区域,下列相关说法错误的是( )

A.局部电流的刺激会使相邻未兴奋部位Na+通道蛋白的通透性改变

B.在膝跳反射中,兴奋传导的方向为B→A或B→C

C.细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础

D.B为兴奋部位,恢复为静息电位与K+外流有关

16.膜蛋白在生物体的许多生命活动中起着重要作用。下列相关叙述错误的是( )

A.肝脏细胞的细胞膜上具有能识别胰高血糖素的膜蛋白

B.肾小管上皮细胞的细胞膜上具有主动运输水分子的膜蛋白

C.甲状腺细胞的细胞膜上具有能识别促甲状腺激素的膜蛋白

D.肺部细胞的细胞膜上具有能识别新冠病毒S蛋白的膜蛋白

17.已知生理盐水和5%的葡萄糖溶液与实验小鼠的血浆渗透压相等。现给甲乙两组正常小鼠分别静脉注射20mL生理盐水和5%的葡萄糖溶液,则两组小鼠在短时间内最可能发生的变化是(忽略实验操作本身对动物产生的影响)( )

A.甲组小鼠的尿量增加

B.乙组小鼠的体温升高

C.乙组小鼠血浆胰岛素含量减小

D.甲组小鼠组织液中Na+含量增多

18.如图表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线,下列对AB段和BC段变化原因的分析,正确的是( )

A.AB段上升是因为人初进高原,有氧呼吸速率加快造成的

B.BC段下降的原因即被血液中缓冲物质转化为其他物质或造血功能增强使红细胞数量增多

C.AB段上升是因为此段时间内,人体只进行无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液

D.AB段产生的乳酸,在BC段与Na2CO3反应

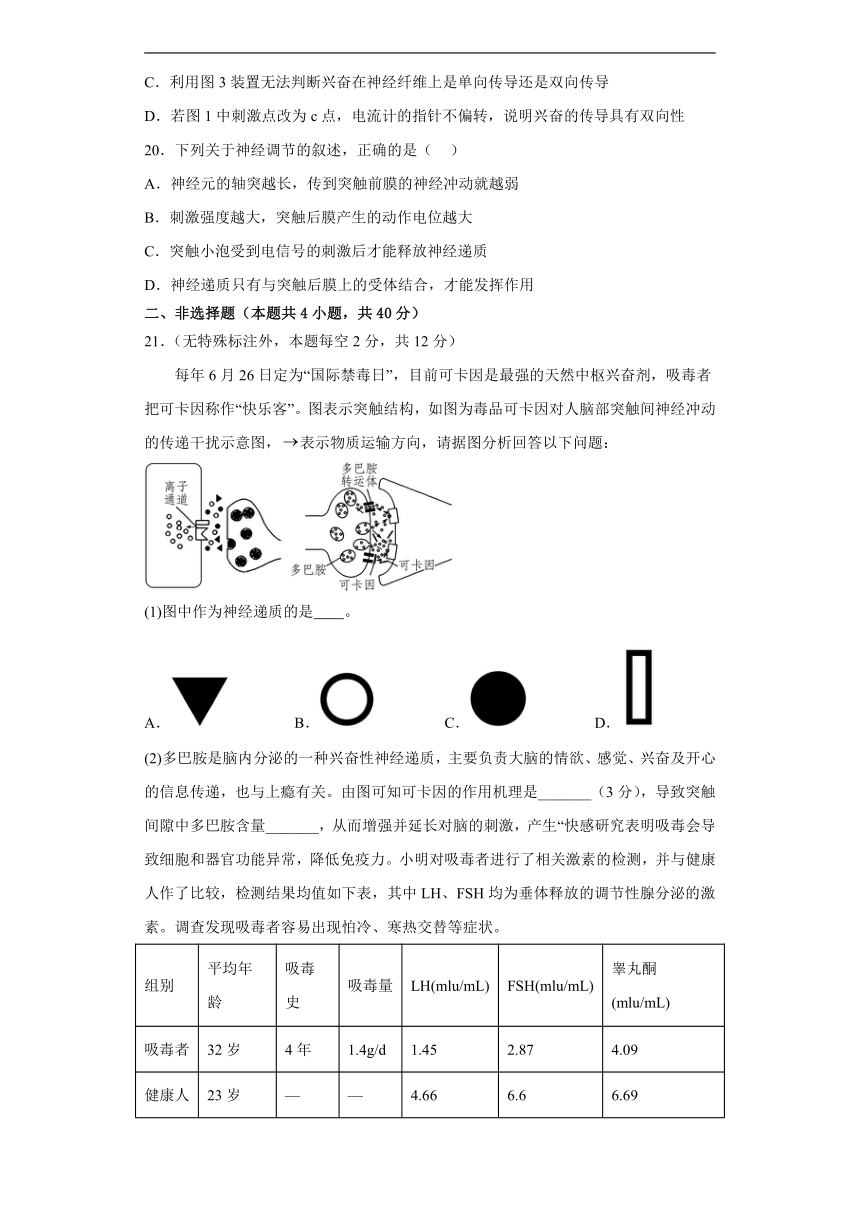

19.利用灵敏电流计、神经纤维及神经纤维—肌肉标本可探究兴奋的产生与传导(图中的刺激强度均能引起动作电位的产生),下列相关叙述错误的是( )

A.图1中电流计的指针出现两次方向相反的偏转不能证明兴奋的传导具有双向性

B.图2中电流计的指针出现两次方向相反的偏转,能证明兴奋的传导具有双向性

C.利用图3装置无法判断兴奋在神经纤维上是单向传导还是双向传导

D.若图1中刺激点改为c点,电流计的指针不偏转,说明兴奋的传导具有双向性

20.下列关于神经调节的叙述,正确的是( )

A.神经元的轴突越长,传到突触前膜的神经冲动就越弱

B.刺激强度越大,突触后膜产生的动作电位越大

C.突触小泡受到电信号的刺激后才能释放神经递质

D.神经递质只有与突触后膜上的受体结合,才能发挥作用

二、非选择题(本题共4小题,共40分)

21.(无特殊标注外,本题每空2分,共12分)

每年6月26日定为“国际禁毒日”,目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。图表示突触结构,如图为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,表示物质运输方向,请据图分析回答以下问题:

(1)图中作为神经递质的是 。

A. B. C. D.

(2)多巴胺是脑内分泌的一种兴奋性神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。由图可知可卡因的作用机理是_______(3分),导致突触间隙中多巴胺含量_______,从而增强并延长对脑的刺激,产生“快感研究表明吸毒会导致细胞和器官功能异常,降低免疫力。小明对吸毒者进行了相关激素的检测,并与健康人作了比较,检测结果均值如下表,其中LH、FSH均为垂体释放的调节性腺分泌的激素。调查发现吸毒者容易出现怕冷、寒热交替等症状。

组别 平均年龄 吸毒史 吸毒量 LH(mlu/mL) FSH(mlu/mL) 睾丸酮(mlu/mL)

吸毒者 32岁 4年 1.4g/d 1.45 2.87 4.09

健康人 23岁 — — 4.66 6.6 6.69

根据上述信息所示下列推测中,可能的是 (多选,选错一个不给分,选不全1分)。

A.毒品导致下丘脑功能障碍 B.毒品导致垂体功能障碍

C.毒品导致性腺功能障碍 D.毒品导致大脑功能障碍

(4)有人对该调查的科学严密性提出质疑,请写出质疑理由:____ ___(3分)。

22.(每空2分,共14分)如图为体内细胞与内环境之间的物质交换示意图,据图回答下列问题:

(1)图甲表示细胞与周围环境的关系,图中的_____((填序号)构成内环境,毛细血管壁细胞生活的具体内环境是_____填序号)。

(2)图乙中,a表示呼吸系统,c表示_____系统和_____(器官名称)。

(3)若某人长期营养不良,血浆中蛋白质含量降低,会引起_____的液体增多。

(4)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在_____的调节网络下进行。

(5)红细胞中的O2被组织细胞利用共穿过_____层生物膜。

23.(无特殊标注外,每空2分,共15分)腺苷作为一种内源性嘌呤核甘,主要通过结合并激活与G蛋白耦联的ARs起作用,ARs广泛存在于肝脏细胞。由G蛋白耦联受体介导的环化--磷酸腺苷-蛋白激酶A(CAMP-PKA)信号通路能够调节细胞内的生物活性反应和平衡。在饥饿情况下,肾上腺髓质可分泌肾上腺素参与血糖调节,使血糖浓度升高,调节机理及部分过程如图所示(图中“R-酶p”为蛋白激酶A复合物)。

(1)在饥饿情况下,下丘脑通过_____________(填“交感神经”或“副交感神经”)促使肾上腺髓质分泌肾上腺素,图中血管A、B、C三处的血糖浓度最高的可能为_____________。

(2)肾上腺素与受体结合后,可通过_____________介导,使细胞内cAMP浓度升高,继而激活cAMP-PKA信号通路。试分析cAMP在此信号通路中的作用是_____________(3分)。

(3)据图分析,人体进餐后血糖调节的途径主要是_____________(3分),可能会引发高血糖症的因素有_____________(3分)。

24.(无特殊标注外,每空2分,共19分)瘦素是一种激素,作用于靶细胞最终产生饱腹感,进而控制食欲。

(1)研究者发现两种肥胖品系的小鼠:db鼠和ob鼠,它们食欲旺盛,体重显著高于正常小鼠。研究者设计了小鼠连体实验,两种小鼠减重后将两者的血液循环联通(如图1),手术成功后每组鼠均提供充足的食物,实验结果如表。

组别 前者平均体重(g) 后者平均体重(g)

实验开始时 实验结束时 实验开始时 实验结束时

1 ob鼠-正常鼠 29.4 39.8 22.5 25.5

2 ob鼠-ob鼠 27.6 47.0 26.6 44.0

3 db鼠-正常鼠 26.1 37.0 23.5 17.9

4 db鼠-ob鼠 30.3 33.2 33.7 18.8

5 正常鼠-正常鼠 22.5 23.5 22.8 24.2

6 ? 28.6 27.3

①表中第6组是 ______鼠。

②实验结果显示,与第2组相比,第1组中ob鼠的体重增加 ______,推测其原因是 ______(3分)。为验证推测,请补充相关实验并预期实验结果:______(3分)。

③与db鼠连体的正常鼠和ob鼠体重均 ______。

(2)结合表中数据,推测db鼠体内瘦素比正常鼠和ob鼠的含量高。已知下丘脑中AgRP神经元的兴奋导致食欲增强,研究者将正常小鼠下丘脑中AgRP神经元的瘦素受体基因敲除,分别检测正常小鼠、db鼠、基因敲除鼠的体重,结果如图2。综合以上实验结果解释db鼠肥胖的原因:______(4分)。

(3)请结合神经调节和体液调节的关系分析,瘦素的作用过程可以说明___________________(3分)。

高二生物第一次月考答案

1.B

【分析】内环境是体内细胞赖以生存的体内环境,是细胞直接进行物质交换的场所,包括血浆、淋巴和组织液等。

【详解】A、组织液是体内组织细胞直接生活的液体环境,属于内环境,A错误;

BC、血液是由血浆和血细胞两大部分组成的,其中血浆是血细胞生活的液体环境,属于内环境,B正确,C错误;

D、 脑脊液是脑细胞直接生存的内环境即组织液,所以脑脊液也属于内环境,D错误。

故选B。

2.C

【分析】反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应.神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成。

【详解】结合分析可知,反射弧包括感受器、传入神经、传出神经、效应器以及神经中枢,神经中枢能对来自传入神经的信息进行分析和综合并通过传出神经将兴奋传至效应器,即C正确。

故选C。

3.B

【分析】细胞外液的理化性质主要有渗透压、酸碱度和温度三个方面:

(1)渗透压:指溶液中溶质微粒对水的吸引力,其大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,而细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。

(2)酸碱度:正常人的血浆pH为7.35~7.45,血浆的pH之所以能够保持稳定,与其中含有的HCO3-、H2CO3等物质有关。

(3)温度:人体细胞外液的温度一般维持在37 ℃左右。

【详解】A、细胞不仅依赖于内环境,也参与了内环境的形成和维持,A错误;

B、长期高蛋白、高脂肪饮食不但会使人发胖,还容易患心脑血管疾病,对健康不利,引起机体稳态失调,B正确;

C,内环境稳态失调时酶促反应速率可能降低也可能升高,C错误;

D、绝大部分组织细胞不能直接与外界环境进行物质交换,需要通过内环境才能实现和外界的物质交换,但肺泡细胞可与外界直接进行气体交换,D错误。

故选B。

4.D

【分析】稳态:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态。

【详解】A 、上午体温36.5℃,下午体温36.8℃,属于正常现象,A 错误;

B 、尿液中含有尿素,属于正常现象,B错误;

C 、血浆中 Na +的含量比 K +高,属于正常现象,C错误;

D 、正常人空腹时血糖含量为0.8~1.2g/ L ,因此空腹时血糖含量为2.0g/ L ,说明人体内环境稳态失调, D正确。

故选D。

5.D

【分析】起鸡皮疙瘩是恒温动物为保存一定体温而特有的生理现象。当大脑感知到寒冷、紧张或恐怖时,紧张与兴奋时工作的交感神经产生作用,牵动体毛的立毛筋收缩,从而导致鸡皮疙瘩出现。

【详解】A、鸡皮疙瘩是以在寒冷环境中,通过神经调节做出的反应,没有体液调节,A错误;

B、鸡皮疙瘩是由较低级神经中枢完成的,而大脑皮层是高级中枢,B错误;

CD、鸡皮疙瘩是由较低级神经中枢完成的非条件反射,属于应激反应,C错误,D正确。

故选D。

6.A

【分析】1、稳态指正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,当外界环境的变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,内环境的稳态就会遭到破坏。

2、人的言语区:W区发生障碍,不能写字,V区障碍,不能看懂文字,S区障碍,不能讲话,H障碍,不能听懂话。

【详解】A、临床发现损伤人大脑中央前回底部的S区,病人不能说话,但能听懂别人的谈话,A错误;

B、激素调控是通过改变细胞的代谢而发挥效能的,B正确;

C、寒冷时,人体发生骨骼肌不自觉的战栗,这时下丘脑的分泌功能增强,增加产热以维持体温恒定,C正确;

D、水和无机盐平衡的调节,体温的恒定,血糖稳态的调节都与下丘脑有关,D正确。

故选A。

7.B

【分析】1、内环境是由细胞外液构成的液体环境,是细胞生活的体内环境,它主要包括血浆、组织液和淋巴液。

2、血浆、组织液和淋巴液的主要成分都是水、无机盐和蛋白质等,但血浆中蛋白质含量较高,而组织液和淋巴液中蛋白质含量很少。

【详解】①小腿抽筋是由于内环境中钙离子浓度低造成的,①符合题意;

②镰状细胞贫血症是由于基因突变而导致的细胞形态的变化,属于遗传病,②不符合题意;

③尿毒症是由于内环境中尿素、尿酸等代谢产物的积累造成的,③符合题意;

④组织水肿是由于组织液的大量增加导致的,④符合题意。

综上分析,B正确,ACD错误。

故选B。

8.B

【分析】1、非条件反射是指人生来就有的先天性反射,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊髓)参与即可完成。

2、条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的,是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式。

【详解】AD、“望梅止渴”、“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,都是在非条件反射的基础上,在大脑皮层参与下形成的条件反射,AD错误;

B、尝梅止渴是生来就有的,不学而获得的先天性反射,故属于非条件反射,B正确;

C、初生牛犊不怕虎,既然有“怕”字说明有大脑的参与,故不属于非条件反射,C错误。

故选B。

9.C

【分析】在中枢神经系统参与下,机体会对内外环境刺激所作出的规律性反应,当个体掌握一定的刺激与反应,会习得某种行为或能力,这一过程称作反射学习。

【详解】学习反射是一种条件反射,条件反射建立后,如果反复应用条件刺激而不给予非条件刺激,条件反射就会逐渐减弱,以至最终完全不出现,这就是条件反射的消退,②③⑤正确。

故选C。

10.D

【分析】体液调节:激素等化学物质(除激素外,还有其他调节因子,如CO2等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。激素调节是体液调节的主要内容。

【详解】A、内分泌系统分泌激素,如生长激素和甲状腺激素可调控生长发育,A不符合题意;

B、甲状腺激素可以调节物质和能量代谢,B不符合题意;

C、激素调节是神经-体液-免疫共同调节的一部分,C不符合题意;

D、对外界刺激做出精确反应是神经调节的功能,D符合题意。

故选D。

11.D

【分析】人体的细胞外液血浆、淋巴和组织液构成了人体的内环境,凡是血浆、淋巴、组织液的成分,都是内环境的成分。内环境的成分有:机体从消化道吸收的营养物质;细胞产生的代谢废物如尿素;机体细胞分泌的物质如激素、分泌蛋白等;氧气、二氧化碳。

【详解】A、葡萄糖属于单糖,能直接被细胞吸收利用,人体的血浆中可以出现葡萄糖,A错误;

B、浮肿、手足抽搐都是内环境成分发生明显变化而引起的病症,但贫血症不属于内环境成分发生明显变化而引起的病症,其原因是血红蛋白或细胞数量偏少引起的,B错误;

C、线粒体不能直接利用葡萄糖,葡萄糖需要先在细胞质基质中分解形成丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体进一步氧化分解 ,C错误;

D、内环境是细胞和外界环境进行物质交换的媒介,体内细胞一般都要通过内环境,才能与外界环境进行物质交换,D正确。

故选D。

12.B

【分析】分析曲线图:甲在海水浓度较低的情况下,能维持血液浓度正常,而在海水浓度较高的情况下,血液浓度发生较大的变化,因此甲适于在较低盐浓度下生存;乙的血液浓度随海水浓度的变化而变化,可见乙的渗透压调节能力最差;丙在较低和较高海水浓度下都能维持血液浓度正常,说明丙的渗透压调节能力最强。

【详解】A、在正常情况下,内环境的各项理化性质是经常处于变动之中,但都保持在适宜的范围内,即保持相对稳定状态,因此海蟹内环境的组成成分会随着海水浓度的变化而变化,A错误;

BD、从题图中可以看出,甲海蟹在浓度低于0.2mol·L-1的海水中,血液浓度保持稳定,海水浓度超过0.2mol·L-1后,其血液浓度显著升高,而丙海蟹在浓度高于0.45mol·L-1的海水中,血液浓度才显著升高,说明甲海蟹在较低浓度的海水中能维持内环境的相对稳定,丙海蟹的内环境调节能力最强,B正确、D错误;

C、乙海蟹的血液浓度随着海水浓度的升高而升高,说明其调节能力最弱,C错误。

故选B。

13.D

【分析】血液中含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质-缓冲物质,当机体剧烈运动时,肌肉中产生大量的乳酸等物质,并且进入血液。乳酸进入血液后,就与血液中的碳酸氢钠发生作用,生成乳酸钠和碳酸。碳酸是一种弱酸,而且又可以分解成二氧化碳和水,然后排出体外,所以对血液的pH影响不大。

【详解】A、血红蛋白存在于红细胞中,血液经过离心后,红细胞存在于沉淀物中,上清液是血浆,所以取适量上清液加入双缩脲试剂,若出现紫色则说明含血浆蛋白,A错误;

B、血液经过离心后,上清液中是血浆,其中含有血浆蛋白,因此,若要提取血浆蛋白,最佳材料应是上清液,B错误;

C、图2实验中HCl、NaOH的滴数和种类为自变量,而浓度是无关变量,C错误;

D、图2实验结果表明:滴加的盐酸和NaOH在一定范围内,pH保持相对稳定,说明血浆有一定的缓冲能力,D正确。

故选D。

14.D

【分析】据图分析:电位1突触后膜电位增加逐渐变成正值,然后恢复静息电位,此时突触后膜兴奋;电位2突触后膜电位进一步降低,然后又恢复静息电位,此时突触后膜抑制。

【详解】A、突触后膜可能是下一神经元的胞体膜或树突膜,A正确;

B、神经递质由突触前膜经胞吐的方式释放,经扩散到达突触后膜后与后膜上的受体特异性结合,B正确;

C、电位1为动作电位,是突触后膜受体接受兴奋性神经递质后,引起膜上Na+通道开放,Na+大量内流导致的,C正确;

D、发生电位2很可能是突触后膜接受抑制性神经递质后引起阴离子内流的结果,可能是Cl-大量内流所致,D错误。

故选D。

15.B

【分析】题图分析:图示是兴奋在神经纤维上产生、传导示意图。静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。因此图中B为兴奋部位,而A和C为非兴奋部分。

【详解】A、局部电流的刺激会使相邻未兴奋部位Na+通道蛋白空间结构改变,使Na+内流,产生兴奋,实现了兴奋的传导过程,A正确;

B、兴奋在膝跳反射中单向传递,故兴奋传导的方向为A→B→C,B错误;

C、K+主要分布在细胞内,而Na+主要分布在细胞外,即细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础,C正确;

D、根据分析可知:B为兴奋区,兴奋部位恢复为静息电位时K+外流,所以其过程可能与K+外流有关,D正确。

故选B。

16.B

【分析】1、蛋白质功能:有些蛋白是构成细胞和生物体的重要物质;催化作用,即酶;运输作用,如血红蛋白运输氧气;调节作用,如胰岛素,生长激素;免疫作用,如免疫球蛋白(抗体)等。

2、细胞膜的成分:脂质、蛋白质和少量的糖类;磷脂构成了细胞膜的基本骨架;蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。

【详解】A、胰高血糖素可催化肝糖原水解为葡萄糖,说明肝细胞上有其相应的受体蛋白,A正确;

B、水分子的跨膜运输属于自由扩散,或协助扩散(通过水通道蛋白),B错误;

C、促甲状腺激素的靶细胞是甲状腺细胞,甲状腺细胞的质膜上具有促甲状腺激素的受体蛋白,C正确;

D、新冠病毒主要攻击人的肺部,肺部细胞是其靶细胞,其质膜上具有新冠病毒S蛋白识别的受体蛋白,D正确。

故选B。

17.D

【分析】1、葡萄糖氧化分解产生的气体是二氧化碳,二氧化碳通过循环系统和呼吸系统排出体外,如排出出现障碍,二氧化碳溶于水中形成碳酸,使pH下降。2、血浆中的葡萄糖不断进入细胞被利用生成水,使细胞外液渗透压下降,尿量增多。3、细胞外液渗透压发生变化,与细胞内液的浓度差发生改变,细胞内液也会发生变化。

【详解】A、甲组小鼠静脉注射20ml生理盐水与实验小鼠的血浆渗透压相等,短时间内尿量不会明显增加,A错误;

B、乙组小鼠静脉注射葡萄糖不会引起的体温升高,B错误;

C、乙组小鼠静脉注射5%的葡萄糖溶液血浆胰岛素含量增加,C错误;

D、甲组小鼠静脉注射20ml生理盐水,血浆中的钠离子会渗透到组织液,导致组织液中Na+增多,D正确。

故选D。

18.B

【分析】分析曲线图:图示表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线。AB段上升是因为人初进高原,空气稀薄,氧气不足,无氧呼吸加强使乳酸含量增加; BC段下降是由于乳酸被血浆中的缓冲物质(NaHCO3) 转化为其他物质。

【详解】A、AB段上升是由于人初进高原,空气稀薄,氧气不足,无氧呼吸加强所致,A错误;

B、BC段下降的原因:一是乳酸被血液中的缓冲物质转化为其他物质;二是造血功能逐渐增强,红细胞数量增多,能运输更多的氧气,B正确;

C、AB段上升的原因是人体组织细胞进行了无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液,此过程中不是只进行无氧呼吸,还是以有氧呼吸为主,C错误;

D、在BC段,乳酸为酸性物质,与碱性物质NaHCO3反应,D错误。

故选B。

19.C

【分析】兴奋在神经纤维上的传导:①传导方式:局部电流或电信号或神经冲动。②传导特点:双向传导。神经纤维静息状态时,主要表现 K+外流(导致膜外阳离子多),产生外正内负的膜电位,该电位叫静息电位。兴奋时, 主要表现Na+内流(导致膜内阳离子多),产生一次内正外负的膜电位变化,该电位叫动作电位。图中刺激后会产生动作电位,向左向右双向传导。

【详解】A、图1中电流计的指针出现两次方向相反的偏转的原因是:刺激产生的动作电位向右传导时,先到b点,此时d点是静息电位,指针向左偏转;当动作电位再传到d点时,b点恢复静息电位,指针再向右偏转,方向相反。只能说明兴奋向右传导,A正确;

B、图2中电流计的指针出现两次方向相反的偏转的原因是:刺激产生的动作电位向左向右双向传导时,先到b点,此时d点是静息电位,指针向左偏转;当动作电位再传到d点时,b点恢复静息电位,指针再向右偏转,方向相反。能说明兴奋双向传导,B正确;

C、利用图3装置,刺激产生的动作电位向左向右双向传导时,向左:电流计的指针出现两次方向相反的偏转;向右:肌肉收缩。能说明兴奋在神经纤维上双向传导,C错误;

D、若图1中刺激点改为c点,bc=cd,刺激产生的动作电位向左向右双向传导时,同时到达b、d点,指针不偏转,说明兴奋的传导具有双向性,D正确。

故选C。

20.D

【分析】由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,电信号传递到轴突末端,会刺激Ca2+等信号分子内流,促使突触小泡移动至突触前膜,由突触前膜释放作用于突触后膜,与突触后膜上的受体结合,使下一个神经元产生兴奋或抑制。

【详解】A、神经元的轴突长短不影响神经冲动的强弱,A错误;

B、当有效刺激达到一定强度,神经纤维产生的动作电位的强度将不再增大,B错误;

C、电信号传递到轴突末端,会刺激Ca2+等信号分子内流,促使突触小泡移动至突触前膜,释放神经递质,因此刺激突触小泡的是Ca2+等信号分子,C错误;

D、突触后膜上存在神经递质的受体,其余神经递质结合,使下一个神经元产生兴奋或抑制,D正确。

故选D。

21.(1)A

(2) 与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜 增多

(3)ABC

(4)健康者和吸毒者平均年龄有较大差异

(5)ABD

【分析】左图表示突触的结构,左边为突触后膜,右边为突触前膜;从右图可知,可卡因具有封闭多巴胺转运体的作用,故会导致突触间隙中多巴胺含量增多;分析表格:吸毒者和健康人相比较,吸毒者的LH、FSH、睾丸酮的水平降低。

(1)

神经递质应该能与突触后膜上特异性受体结合,根据左图中突触后膜上的离子通道一侧的结构性状,可知能与选项A中物质发生特异性结合,因此神经递质为A中图示结构,即A正确,BCD错误。

(2)

正常情况下,多巴胺发挥作用后可能通过多巴胺转运体运输进入突触小体,而可卡因与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,多巴胺持续发挥作用,从而增强并延长对脑的刺激,产生“快感”。

(3)

A、毒品会导致与性激素分泌相关的器官功能障碍,且性激素为分级调节,根据表中数据和题干信息,毒品会导致下丘脑功能障碍,A正确;

B、根据表中吸毒者的LH、FSH低于正常人,可知毒品会导致垂体功能障碍,B正确;

C、吸毒者的睾丸酮低于正常人,说明毒品导致性腺功能障碍,C正确;

D、性激素的分泌受下丘脑和垂体的调控,据表中数据可知,毒品会导致下丘脑、垂体和性腺功能障碍,但不能说明导致大脑功能障碍,D错误。

故选ABC。

(4)

由于健康者和吸毒者平均年龄有较大差异,对实验结果的误差影响较大,故有人对该调查的科学严密性提出质疑。

(5)

吸毒者对可卡因的敏感性减弱,可能原因有其体内多巴胺的结构发生改变、或其体内多巴胺受体的结构发生改变或其体内多巴胺水平高于正常,或其体内多巴胺受体数量减少,这些都会导致吸毒者对可卡因感到越来越不敏感,即ABD符合题意,C不符合题意。

故选ABD。

22.(1) ②③④ ②③

(2) 泌尿系统 皮肤

(3)组织液

(4)神经-体液-免疫

(5)6

【分析】1、内环境由血浆、组织液、淋巴组成,内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。分析图甲,①为组织细胞;②为血浆,是血细胞直接生存的环境;③为组织液,是组织细胞直接生存的环境;④为淋巴,是淋巴细胞和吞噬细胞直接生存的环境;⑤为红细胞。

2、分析题图乙可知,内环境通过a系统与外界进行气体交换,a是呼吸系统;外界的养料通过b系统进入循环系统,b是消化系统;代谢废物由c排出。

(1)

此图表示细胞与周围环境的关系,图中的②血浆、③组织液、④淋巴构成内环境,毛细血管壁细胞生活的具体内环境是②血浆、③组织液。

(2)

分析题图乙可知,内环境通过a系统与外界进行气体交换,a是呼吸系统;外界的养料通过b系统进入循环系统,b是消化系统;代谢废物由c排出、c是泌尿系统和皮肤。

(3)

若人体严重营养不良,使血浆蛋白含量过少,就会造成血浆渗透压降低,组织液的渗透压相对增加;血浆的吸水能力减弱,组织液中的水分子回渗到毛细血管中的速率降低,使血浆中大量水分子透过毛细血管壁进入组织间隙而引起组织水肿。

(4)

内环境稳态的调节机制为:神经-体液-免疫调节网络,所以内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在神经系统、内分泌系统和免疫系统的调节下进行。

(5)

红细胞中的O2进入组织细胞内被有氧呼吸利用至少要出红细胞(1层膜)、穿过毛细血管壁细胞(2层膜)、进入组织细胞(1层膜)、进入线粒体(2层膜),共计6层膜

23.(1) 交感神经 C

(2) G1蛋白 改变R-酶Р复合物的构象,酶P与R分离后处于活化状态,催化肝糖原的分解

(3) 进餐后,血糖增多,信号分子X分泌增多,抑制cAMP-PKA信号通路,抑制肝糖原分解 体内产生G2蛋白抗体、信号分子X含量过低

(4)过量使用对乙酰氨基酚,能够促进肝脏细胞中A1R、A2AR基因和蛋白的表达水平,过度激活肝脏细胞内的cAMP-PKA信号通路,从而导致肝细胞受损。

【分析】分析题图可知:下丘脑通过神经支配肾上腺髓质使其分泌肾上腺素,通过血液运输后,肾上腺素作用于靶细胞膜上的受体,引起靶细胞内的代谢变化。

(1)

交感神经可以使心跳加快、加强,副交感神经使心跳减慢、减弱,肾上腺素能使心肌收缩力加强、兴奋性增高,因此在饥饿情况下,下丘脑通过交感神经促使肾上腺髓质分泌肾上腺素,肾上腺素通过血液运输到肝脏细胞,促进肝脏细胞中的肝糖原分解成葡萄糖进入血液,C处是肝细胞附近的血管,故C处的血糖浓度最高。

(2)

据图和题意可知,肾上腺素与受体结合后,激活与G1蛋白耦联的ARs,即通过G1蛋白介导,使细胞内cAMP浓度升高,继而激活cAMP-PKA信号通路。cAMP在此信号通路中的作用是:改变R-酶Р复合物的构象,酶P与R分离后处于活化状态,从而促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液,以升高血糖。

(3)

人体进餐后血糖浓度升高,据图得到血糖调节的途径主要是:进餐后,由于消化吸收,血液中葡萄糖增多,X分泌增多,抑制cAMP-PKA信号通路,抑制肝糖原分解,同时促进血糖进入组织细胞,使血糖下降。结合图示可知,X与G2蛋白结合,进而抑制血糖上升,若体内产生G2蛋白抗体,则会影响X的结合,出现高血糖;体内如果信号分子X含量过低,则会促进肝糖原分解成葡萄糖,出现高血糖,因此会引发高血糖症的因素有体内产生G2蛋白抗体、信号分子X含量过低等原因。

(4)

机制:与空白对照组比较,模型组过量使用对乙酰氨基酚,能够促进肝脏细胞中A1R、A2AR基因和蛋白的表达水平,A3R、A2BR的表达未见明显变化,可能过度激活肝脏细胞内的cAMP-PKA信号通路,造成ARs始终处于激活状态,导致cAMP含量、蛋白激酶A的表达明显升高,酶P始终处于活化状态,使肝糖原大量分解,引起肝脏细胞损伤。

24.(1) db鼠-db鼠 减缓 正常鼠产生瘦素提供给ob鼠 给第2组ob鼠注射适量的瘦素,预期ob鼠体重增加减缓 下降

(2)db鼠体内瘦素含量虽然高,但因缺乏瘦素受体,不能作用于下丘脑中AgRP神经元,AgRP神经元处于兴奋状态导致食欲旺盛,体重显著增加

(3)内分泌细胞可以通过分泌激素对神经系统进行调节

【分析】 神经调节与体液调节的关系:体内不少内分泌腺是受中枢神经系统的控制,体液调节可以看作是神经调节的一个环节;内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的功能,两种调节共同协调,相辅相成,动物体才能进行各项生命活动,并且适应内外环境的变化。

(1)

①根据前面的组别设计ob鼠-ob鼠可知,还应增加db鼠-db鼠组别,故表中第6组是db鼠-db鼠组。

②瘦素是一种激素,作用于靶细胞最终产生饱腹感,进而控制食欲,实验结果显示,与第2组相比,第1组中ob鼠的体重增加减缓,可能是正常鼠产生瘦素提供给ob。为验证正常鼠产生瘦素提供给ob导致ob鼠的体重增加减缓的推测,给第2组ob鼠注射适量的瘦素,预期ob鼠体重增加减缓。

③3组和5组对比可知,与db鼠连体的正常鼠体重下降;2组和4组对比可知,与db鼠连体的ob鼠体重下降。

(2)

db鼠和基因敲除鼠的体重相似,可推测db鼠体内瘦素含量虽然高,但因缺乏瘦素受体,不能作用于下丘脑中AgRP神经元,AgRP神经元处于兴奋状态导致食欲旺盛,体重显著增加。

(3)

由(2)分析可知,瘦素的作用过程可以说明内分泌细胞可以通过分泌激素对神经系统进行调节。

答案第1页,共2页

生物试卷 2022.10

(时间75分钟 满分100分)

一、单选题(本题共20小题,每小题2分,共40分)

1.内环境又称细胞外液,是人体大多数细胞生活的直接环境。下列选项中不属于内环境的是( )

A.组织液 B.血液 C.血浆 D.脑脊液

2.反射弧包括感受器、传入神经、传出神经、效应器以及( )

A.神经元 B.神经纤维 C.神经中枢 D.神经节

3.下列关于人体内环境及稳态相关的叙述,正确的是( )

A.细胞的代谢活动与内环境的形成和维持无关

B.长期高蛋白、高脂肪饮食能引起机体稳态失调

C.内环境稳态失调时酶促反应速率一定降低

D.身体内的细胞不能直接与外界环境进行物质交换

4.下列各项检查结果中,最能反映人体内环境稳态失调的是 ( )

A.上午体温36.5℃,下午体温36.8℃ B.尿液中含有尿素

C.血浆中Na+的含量比K+高 D.空腹时血糖含量为2.0g·L-1

5.人在寒冷环境中的即时反应之一是皮肤起“鸡皮疙瘩”。该反应属于( )

A.神经—体液调节 B.大脑皮层控制的反应 C.条件反射 D.应激反应

6.下列关于生命活动调节的叙述中,错误的是( )

A.临床发现损伤人大脑中央前回底部的S区,病人能说话,但不能听懂别人的谈话

B.激素调节生命活动但不提供能量

C.寒冷时,人体发生骨骼肌不自主战栗,这时下丘脑的分泌功能增强

D.水和无机盐平衡的调节,体温的恒定,血糖稳态的调节都与下丘脑有关

7.人体内环境相对稳定是健康的保障。下列病症是因为内环境成分发生明显变化而引起的是( )

①小腿抽搐 ②镰状细胞贫血 ③尿毒症 ④组织水肿

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

8.以下词语属于非条件反射的是( )

A.望梅止渴 B.尝梅止渴

C.初生牛犊不怕虎 D.一朝被蛇咬,十年怕井绳

9.德国心理学家艾宾浩斯(H.Ebbinghaus)研究发现,遗忘在学习之后立即开始,要想让所学到的知识内容保持80%以上的长期记忆,只有不断地重复记忆。关于学习反射的特点正确的是( )

①非条件反射 ②条件反射 ③会消退④不会消退 ⑤需要强化 ⑥不需要强化

A.①③⑤ B.①④⑥ C.②③⑤ D.②④⑥

10.下列不属于内分泌系统的功能的是( )

A.调控生长发育 B.调节物质和能量代谢

C.维持内环境的稳定 D.对外界刺激作出精确反应

11.下列有关内环境的说法正确的是( )

A.人体的血浆中不可能出现淀粉、蔗糖、葡萄糖等物质

B.浮肿、手足抽搐、贫血症都是内环境成分发生明显变化而引起的病症

C.血浆中的葡萄糖可被肌细胞的线粒体氧化分解,从而维持机体能量供给

D.体内细胞一般都要通过内环境,才能与外界环境进行物质交换

12.下图表示三种海蟹在其他环境条件一定时,改变海水浓度时三种海蟹血液浓度的变化情况。下列叙述正确的是( )

A.海水浓度的变化对海蟹内环境的组成成分无任何影响

B.甲海蟹在较低浓度的海水中能维持内环境的相对稳定

C.乙海蟹调节内环境相对稳定的能力最强

D.丙海蟹调节内环境相对稳定的能力最弱

13.某实验小组将加入抗凝剂和生理盐水的新鲜绵羊血液进行离心,结果如图1所示;接着取上清液,分别向其中滴加物质的量浓度为0.1 mol/L的HCl和0.1 mol/L的NaOH,同时用蒸馏水做对照,结果如图2所示。下列说法正确的是( )

A.取适量上清液加入双缩脲试剂,若出现紫色则说明含血红蛋白

B.若要提取血浆蛋白,最佳材料应是沉淀物

C.图2实验中HCl、NaOH的浓度和滴数为自变量

D.图2实验结果表明,血浆有一定的缓冲能力

14.在离体实验条件下,突触后膜受到不同刺激,膜电位变化的两种情况如图所示,有关分析错误的是( )

A.突触后膜可以是下一个神经元的胞体膜或树突膜

B.神经递质释放后扩散到达突触后膜并与特异性受体结合

C.产生电位 1 的原因是突触后膜受到了兴奋性递质的作用

D.产生电位 2 的原因只能是突触后膜上发生了钾离子外流

15.如图为兴奋在神经纤维上传导的示意图,A、B、C为神经纤维上的三个区域,下列相关说法错误的是( )

A.局部电流的刺激会使相邻未兴奋部位Na+通道蛋白的通透性改变

B.在膝跳反射中,兴奋传导的方向为B→A或B→C

C.细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础

D.B为兴奋部位,恢复为静息电位与K+外流有关

16.膜蛋白在生物体的许多生命活动中起着重要作用。下列相关叙述错误的是( )

A.肝脏细胞的细胞膜上具有能识别胰高血糖素的膜蛋白

B.肾小管上皮细胞的细胞膜上具有主动运输水分子的膜蛋白

C.甲状腺细胞的细胞膜上具有能识别促甲状腺激素的膜蛋白

D.肺部细胞的细胞膜上具有能识别新冠病毒S蛋白的膜蛋白

17.已知生理盐水和5%的葡萄糖溶液与实验小鼠的血浆渗透压相等。现给甲乙两组正常小鼠分别静脉注射20mL生理盐水和5%的葡萄糖溶液,则两组小鼠在短时间内最可能发生的变化是(忽略实验操作本身对动物产生的影响)( )

A.甲组小鼠的尿量增加

B.乙组小鼠的体温升高

C.乙组小鼠血浆胰岛素含量减小

D.甲组小鼠组织液中Na+含量增多

18.如图表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线,下列对AB段和BC段变化原因的分析,正确的是( )

A.AB段上升是因为人初进高原,有氧呼吸速率加快造成的

B.BC段下降的原因即被血液中缓冲物质转化为其他物质或造血功能增强使红细胞数量增多

C.AB段上升是因为此段时间内,人体只进行无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液

D.AB段产生的乳酸,在BC段与Na2CO3反应

19.利用灵敏电流计、神经纤维及神经纤维—肌肉标本可探究兴奋的产生与传导(图中的刺激强度均能引起动作电位的产生),下列相关叙述错误的是( )

A.图1中电流计的指针出现两次方向相反的偏转不能证明兴奋的传导具有双向性

B.图2中电流计的指针出现两次方向相反的偏转,能证明兴奋的传导具有双向性

C.利用图3装置无法判断兴奋在神经纤维上是单向传导还是双向传导

D.若图1中刺激点改为c点,电流计的指针不偏转,说明兴奋的传导具有双向性

20.下列关于神经调节的叙述,正确的是( )

A.神经元的轴突越长,传到突触前膜的神经冲动就越弱

B.刺激强度越大,突触后膜产生的动作电位越大

C.突触小泡受到电信号的刺激后才能释放神经递质

D.神经递质只有与突触后膜上的受体结合,才能发挥作用

二、非选择题(本题共4小题,共40分)

21.(无特殊标注外,本题每空2分,共12分)

每年6月26日定为“国际禁毒日”,目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。图表示突触结构,如图为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,表示物质运输方向,请据图分析回答以下问题:

(1)图中作为神经递质的是 。

A. B. C. D.

(2)多巴胺是脑内分泌的一种兴奋性神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。由图可知可卡因的作用机理是_______(3分),导致突触间隙中多巴胺含量_______,从而增强并延长对脑的刺激,产生“快感研究表明吸毒会导致细胞和器官功能异常,降低免疫力。小明对吸毒者进行了相关激素的检测,并与健康人作了比较,检测结果均值如下表,其中LH、FSH均为垂体释放的调节性腺分泌的激素。调查发现吸毒者容易出现怕冷、寒热交替等症状。

组别 平均年龄 吸毒史 吸毒量 LH(mlu/mL) FSH(mlu/mL) 睾丸酮(mlu/mL)

吸毒者 32岁 4年 1.4g/d 1.45 2.87 4.09

健康人 23岁 — — 4.66 6.6 6.69

根据上述信息所示下列推测中,可能的是 (多选,选错一个不给分,选不全1分)。

A.毒品导致下丘脑功能障碍 B.毒品导致垂体功能障碍

C.毒品导致性腺功能障碍 D.毒品导致大脑功能障碍

(4)有人对该调查的科学严密性提出质疑,请写出质疑理由:____ ___(3分)。

22.(每空2分,共14分)如图为体内细胞与内环境之间的物质交换示意图,据图回答下列问题:

(1)图甲表示细胞与周围环境的关系,图中的_____((填序号)构成内环境,毛细血管壁细胞生活的具体内环境是_____填序号)。

(2)图乙中,a表示呼吸系统,c表示_____系统和_____(器官名称)。

(3)若某人长期营养不良,血浆中蛋白质含量降低,会引起_____的液体增多。

(4)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在_____的调节网络下进行。

(5)红细胞中的O2被组织细胞利用共穿过_____层生物膜。

23.(无特殊标注外,每空2分,共15分)腺苷作为一种内源性嘌呤核甘,主要通过结合并激活与G蛋白耦联的ARs起作用,ARs广泛存在于肝脏细胞。由G蛋白耦联受体介导的环化--磷酸腺苷-蛋白激酶A(CAMP-PKA)信号通路能够调节细胞内的生物活性反应和平衡。在饥饿情况下,肾上腺髓质可分泌肾上腺素参与血糖调节,使血糖浓度升高,调节机理及部分过程如图所示(图中“R-酶p”为蛋白激酶A复合物)。

(1)在饥饿情况下,下丘脑通过_____________(填“交感神经”或“副交感神经”)促使肾上腺髓质分泌肾上腺素,图中血管A、B、C三处的血糖浓度最高的可能为_____________。

(2)肾上腺素与受体结合后,可通过_____________介导,使细胞内cAMP浓度升高,继而激活cAMP-PKA信号通路。试分析cAMP在此信号通路中的作用是_____________(3分)。

(3)据图分析,人体进餐后血糖调节的途径主要是_____________(3分),可能会引发高血糖症的因素有_____________(3分)。

24.(无特殊标注外,每空2分,共19分)瘦素是一种激素,作用于靶细胞最终产生饱腹感,进而控制食欲。

(1)研究者发现两种肥胖品系的小鼠:db鼠和ob鼠,它们食欲旺盛,体重显著高于正常小鼠。研究者设计了小鼠连体实验,两种小鼠减重后将两者的血液循环联通(如图1),手术成功后每组鼠均提供充足的食物,实验结果如表。

组别 前者平均体重(g) 后者平均体重(g)

实验开始时 实验结束时 实验开始时 实验结束时

1 ob鼠-正常鼠 29.4 39.8 22.5 25.5

2 ob鼠-ob鼠 27.6 47.0 26.6 44.0

3 db鼠-正常鼠 26.1 37.0 23.5 17.9

4 db鼠-ob鼠 30.3 33.2 33.7 18.8

5 正常鼠-正常鼠 22.5 23.5 22.8 24.2

6 ? 28.6 27.3

①表中第6组是 ______鼠。

②实验结果显示,与第2组相比,第1组中ob鼠的体重增加 ______,推测其原因是 ______(3分)。为验证推测,请补充相关实验并预期实验结果:______(3分)。

③与db鼠连体的正常鼠和ob鼠体重均 ______。

(2)结合表中数据,推测db鼠体内瘦素比正常鼠和ob鼠的含量高。已知下丘脑中AgRP神经元的兴奋导致食欲增强,研究者将正常小鼠下丘脑中AgRP神经元的瘦素受体基因敲除,分别检测正常小鼠、db鼠、基因敲除鼠的体重,结果如图2。综合以上实验结果解释db鼠肥胖的原因:______(4分)。

(3)请结合神经调节和体液调节的关系分析,瘦素的作用过程可以说明___________________(3分)。

高二生物第一次月考答案

1.B

【分析】内环境是体内细胞赖以生存的体内环境,是细胞直接进行物质交换的场所,包括血浆、淋巴和组织液等。

【详解】A、组织液是体内组织细胞直接生活的液体环境,属于内环境,A错误;

BC、血液是由血浆和血细胞两大部分组成的,其中血浆是血细胞生活的液体环境,属于内环境,B正确,C错误;

D、 脑脊液是脑细胞直接生存的内环境即组织液,所以脑脊液也属于内环境,D错误。

故选B。

2.C

【分析】反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应.神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成。

【详解】结合分析可知,反射弧包括感受器、传入神经、传出神经、效应器以及神经中枢,神经中枢能对来自传入神经的信息进行分析和综合并通过传出神经将兴奋传至效应器,即C正确。

故选C。

3.B

【分析】细胞外液的理化性质主要有渗透压、酸碱度和温度三个方面:

(1)渗透压:指溶液中溶质微粒对水的吸引力,其大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,而细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。

(2)酸碱度:正常人的血浆pH为7.35~7.45,血浆的pH之所以能够保持稳定,与其中含有的HCO3-、H2CO3等物质有关。

(3)温度:人体细胞外液的温度一般维持在37 ℃左右。

【详解】A、细胞不仅依赖于内环境,也参与了内环境的形成和维持,A错误;

B、长期高蛋白、高脂肪饮食不但会使人发胖,还容易患心脑血管疾病,对健康不利,引起机体稳态失调,B正确;

C,内环境稳态失调时酶促反应速率可能降低也可能升高,C错误;

D、绝大部分组织细胞不能直接与外界环境进行物质交换,需要通过内环境才能实现和外界的物质交换,但肺泡细胞可与外界直接进行气体交换,D错误。

故选B。

4.D

【分析】稳态:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态。

【详解】A 、上午体温36.5℃,下午体温36.8℃,属于正常现象,A 错误;

B 、尿液中含有尿素,属于正常现象,B错误;

C 、血浆中 Na +的含量比 K +高,属于正常现象,C错误;

D 、正常人空腹时血糖含量为0.8~1.2g/ L ,因此空腹时血糖含量为2.0g/ L ,说明人体内环境稳态失调, D正确。

故选D。

5.D

【分析】起鸡皮疙瘩是恒温动物为保存一定体温而特有的生理现象。当大脑感知到寒冷、紧张或恐怖时,紧张与兴奋时工作的交感神经产生作用,牵动体毛的立毛筋收缩,从而导致鸡皮疙瘩出现。

【详解】A、鸡皮疙瘩是以在寒冷环境中,通过神经调节做出的反应,没有体液调节,A错误;

B、鸡皮疙瘩是由较低级神经中枢完成的,而大脑皮层是高级中枢,B错误;

CD、鸡皮疙瘩是由较低级神经中枢完成的非条件反射,属于应激反应,C错误,D正确。

故选D。

6.A

【分析】1、稳态指正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,当外界环境的变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,内环境的稳态就会遭到破坏。

2、人的言语区:W区发生障碍,不能写字,V区障碍,不能看懂文字,S区障碍,不能讲话,H障碍,不能听懂话。

【详解】A、临床发现损伤人大脑中央前回底部的S区,病人不能说话,但能听懂别人的谈话,A错误;

B、激素调控是通过改变细胞的代谢而发挥效能的,B正确;

C、寒冷时,人体发生骨骼肌不自觉的战栗,这时下丘脑的分泌功能增强,增加产热以维持体温恒定,C正确;

D、水和无机盐平衡的调节,体温的恒定,血糖稳态的调节都与下丘脑有关,D正确。

故选A。

7.B

【分析】1、内环境是由细胞外液构成的液体环境,是细胞生活的体内环境,它主要包括血浆、组织液和淋巴液。

2、血浆、组织液和淋巴液的主要成分都是水、无机盐和蛋白质等,但血浆中蛋白质含量较高,而组织液和淋巴液中蛋白质含量很少。

【详解】①小腿抽筋是由于内环境中钙离子浓度低造成的,①符合题意;

②镰状细胞贫血症是由于基因突变而导致的细胞形态的变化,属于遗传病,②不符合题意;

③尿毒症是由于内环境中尿素、尿酸等代谢产物的积累造成的,③符合题意;

④组织水肿是由于组织液的大量增加导致的,④符合题意。

综上分析,B正确,ACD错误。

故选B。

8.B

【分析】1、非条件反射是指人生来就有的先天性反射,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊髓)参与即可完成。

2、条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的,是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式。

【详解】AD、“望梅止渴”、“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,都是在非条件反射的基础上,在大脑皮层参与下形成的条件反射,AD错误;

B、尝梅止渴是生来就有的,不学而获得的先天性反射,故属于非条件反射,B正确;

C、初生牛犊不怕虎,既然有“怕”字说明有大脑的参与,故不属于非条件反射,C错误。

故选B。

9.C

【分析】在中枢神经系统参与下,机体会对内外环境刺激所作出的规律性反应,当个体掌握一定的刺激与反应,会习得某种行为或能力,这一过程称作反射学习。

【详解】学习反射是一种条件反射,条件反射建立后,如果反复应用条件刺激而不给予非条件刺激,条件反射就会逐渐减弱,以至最终完全不出现,这就是条件反射的消退,②③⑤正确。

故选C。

10.D

【分析】体液调节:激素等化学物质(除激素外,还有其他调节因子,如CO2等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。激素调节是体液调节的主要内容。

【详解】A、内分泌系统分泌激素,如生长激素和甲状腺激素可调控生长发育,A不符合题意;

B、甲状腺激素可以调节物质和能量代谢,B不符合题意;

C、激素调节是神经-体液-免疫共同调节的一部分,C不符合题意;

D、对外界刺激做出精确反应是神经调节的功能,D符合题意。

故选D。

11.D

【分析】人体的细胞外液血浆、淋巴和组织液构成了人体的内环境,凡是血浆、淋巴、组织液的成分,都是内环境的成分。内环境的成分有:机体从消化道吸收的营养物质;细胞产生的代谢废物如尿素;机体细胞分泌的物质如激素、分泌蛋白等;氧气、二氧化碳。

【详解】A、葡萄糖属于单糖,能直接被细胞吸收利用,人体的血浆中可以出现葡萄糖,A错误;

B、浮肿、手足抽搐都是内环境成分发生明显变化而引起的病症,但贫血症不属于内环境成分发生明显变化而引起的病症,其原因是血红蛋白或细胞数量偏少引起的,B错误;

C、线粒体不能直接利用葡萄糖,葡萄糖需要先在细胞质基质中分解形成丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体进一步氧化分解 ,C错误;

D、内环境是细胞和外界环境进行物质交换的媒介,体内细胞一般都要通过内环境,才能与外界环境进行物质交换,D正确。

故选D。

12.B

【分析】分析曲线图:甲在海水浓度较低的情况下,能维持血液浓度正常,而在海水浓度较高的情况下,血液浓度发生较大的变化,因此甲适于在较低盐浓度下生存;乙的血液浓度随海水浓度的变化而变化,可见乙的渗透压调节能力最差;丙在较低和较高海水浓度下都能维持血液浓度正常,说明丙的渗透压调节能力最强。

【详解】A、在正常情况下,内环境的各项理化性质是经常处于变动之中,但都保持在适宜的范围内,即保持相对稳定状态,因此海蟹内环境的组成成分会随着海水浓度的变化而变化,A错误;

BD、从题图中可以看出,甲海蟹在浓度低于0.2mol·L-1的海水中,血液浓度保持稳定,海水浓度超过0.2mol·L-1后,其血液浓度显著升高,而丙海蟹在浓度高于0.45mol·L-1的海水中,血液浓度才显著升高,说明甲海蟹在较低浓度的海水中能维持内环境的相对稳定,丙海蟹的内环境调节能力最强,B正确、D错误;

C、乙海蟹的血液浓度随着海水浓度的升高而升高,说明其调节能力最弱,C错误。

故选B。

13.D

【分析】血液中含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质-缓冲物质,当机体剧烈运动时,肌肉中产生大量的乳酸等物质,并且进入血液。乳酸进入血液后,就与血液中的碳酸氢钠发生作用,生成乳酸钠和碳酸。碳酸是一种弱酸,而且又可以分解成二氧化碳和水,然后排出体外,所以对血液的pH影响不大。

【详解】A、血红蛋白存在于红细胞中,血液经过离心后,红细胞存在于沉淀物中,上清液是血浆,所以取适量上清液加入双缩脲试剂,若出现紫色则说明含血浆蛋白,A错误;

B、血液经过离心后,上清液中是血浆,其中含有血浆蛋白,因此,若要提取血浆蛋白,最佳材料应是上清液,B错误;

C、图2实验中HCl、NaOH的滴数和种类为自变量,而浓度是无关变量,C错误;

D、图2实验结果表明:滴加的盐酸和NaOH在一定范围内,pH保持相对稳定,说明血浆有一定的缓冲能力,D正确。

故选D。

14.D

【分析】据图分析:电位1突触后膜电位增加逐渐变成正值,然后恢复静息电位,此时突触后膜兴奋;电位2突触后膜电位进一步降低,然后又恢复静息电位,此时突触后膜抑制。

【详解】A、突触后膜可能是下一神经元的胞体膜或树突膜,A正确;

B、神经递质由突触前膜经胞吐的方式释放,经扩散到达突触后膜后与后膜上的受体特异性结合,B正确;

C、电位1为动作电位,是突触后膜受体接受兴奋性神经递质后,引起膜上Na+通道开放,Na+大量内流导致的,C正确;

D、发生电位2很可能是突触后膜接受抑制性神经递质后引起阴离子内流的结果,可能是Cl-大量内流所致,D错误。

故选D。

15.B

【分析】题图分析:图示是兴奋在神经纤维上产生、传导示意图。静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。因此图中B为兴奋部位,而A和C为非兴奋部分。

【详解】A、局部电流的刺激会使相邻未兴奋部位Na+通道蛋白空间结构改变,使Na+内流,产生兴奋,实现了兴奋的传导过程,A正确;

B、兴奋在膝跳反射中单向传递,故兴奋传导的方向为A→B→C,B错误;

C、K+主要分布在细胞内,而Na+主要分布在细胞外,即细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础,C正确;

D、根据分析可知:B为兴奋区,兴奋部位恢复为静息电位时K+外流,所以其过程可能与K+外流有关,D正确。

故选B。

16.B

【分析】1、蛋白质功能:有些蛋白是构成细胞和生物体的重要物质;催化作用,即酶;运输作用,如血红蛋白运输氧气;调节作用,如胰岛素,生长激素;免疫作用,如免疫球蛋白(抗体)等。

2、细胞膜的成分:脂质、蛋白质和少量的糖类;磷脂构成了细胞膜的基本骨架;蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。

【详解】A、胰高血糖素可催化肝糖原水解为葡萄糖,说明肝细胞上有其相应的受体蛋白,A正确;

B、水分子的跨膜运输属于自由扩散,或协助扩散(通过水通道蛋白),B错误;

C、促甲状腺激素的靶细胞是甲状腺细胞,甲状腺细胞的质膜上具有促甲状腺激素的受体蛋白,C正确;

D、新冠病毒主要攻击人的肺部,肺部细胞是其靶细胞,其质膜上具有新冠病毒S蛋白识别的受体蛋白,D正确。

故选B。

17.D

【分析】1、葡萄糖氧化分解产生的气体是二氧化碳,二氧化碳通过循环系统和呼吸系统排出体外,如排出出现障碍,二氧化碳溶于水中形成碳酸,使pH下降。2、血浆中的葡萄糖不断进入细胞被利用生成水,使细胞外液渗透压下降,尿量增多。3、细胞外液渗透压发生变化,与细胞内液的浓度差发生改变,细胞内液也会发生变化。

【详解】A、甲组小鼠静脉注射20ml生理盐水与实验小鼠的血浆渗透压相等,短时间内尿量不会明显增加,A错误;

B、乙组小鼠静脉注射葡萄糖不会引起的体温升高,B错误;

C、乙组小鼠静脉注射5%的葡萄糖溶液血浆胰岛素含量增加,C错误;

D、甲组小鼠静脉注射20ml生理盐水,血浆中的钠离子会渗透到组织液,导致组织液中Na+增多,D正确。

故选D。

18.B

【分析】分析曲线图:图示表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线。AB段上升是因为人初进高原,空气稀薄,氧气不足,无氧呼吸加强使乳酸含量增加; BC段下降是由于乳酸被血浆中的缓冲物质(NaHCO3) 转化为其他物质。

【详解】A、AB段上升是由于人初进高原,空气稀薄,氧气不足,无氧呼吸加强所致,A错误;

B、BC段下降的原因:一是乳酸被血液中的缓冲物质转化为其他物质;二是造血功能逐渐增强,红细胞数量增多,能运输更多的氧气,B正确;

C、AB段上升的原因是人体组织细胞进行了无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液,此过程中不是只进行无氧呼吸,还是以有氧呼吸为主,C错误;

D、在BC段,乳酸为酸性物质,与碱性物质NaHCO3反应,D错误。

故选B。

19.C

【分析】兴奋在神经纤维上的传导:①传导方式:局部电流或电信号或神经冲动。②传导特点:双向传导。神经纤维静息状态时,主要表现 K+外流(导致膜外阳离子多),产生外正内负的膜电位,该电位叫静息电位。兴奋时, 主要表现Na+内流(导致膜内阳离子多),产生一次内正外负的膜电位变化,该电位叫动作电位。图中刺激后会产生动作电位,向左向右双向传导。

【详解】A、图1中电流计的指针出现两次方向相反的偏转的原因是:刺激产生的动作电位向右传导时,先到b点,此时d点是静息电位,指针向左偏转;当动作电位再传到d点时,b点恢复静息电位,指针再向右偏转,方向相反。只能说明兴奋向右传导,A正确;

B、图2中电流计的指针出现两次方向相反的偏转的原因是:刺激产生的动作电位向左向右双向传导时,先到b点,此时d点是静息电位,指针向左偏转;当动作电位再传到d点时,b点恢复静息电位,指针再向右偏转,方向相反。能说明兴奋双向传导,B正确;

C、利用图3装置,刺激产生的动作电位向左向右双向传导时,向左:电流计的指针出现两次方向相反的偏转;向右:肌肉收缩。能说明兴奋在神经纤维上双向传导,C错误;

D、若图1中刺激点改为c点,bc=cd,刺激产生的动作电位向左向右双向传导时,同时到达b、d点,指针不偏转,说明兴奋的传导具有双向性,D正确。

故选C。

20.D

【分析】由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,电信号传递到轴突末端,会刺激Ca2+等信号分子内流,促使突触小泡移动至突触前膜,由突触前膜释放作用于突触后膜,与突触后膜上的受体结合,使下一个神经元产生兴奋或抑制。

【详解】A、神经元的轴突长短不影响神经冲动的强弱,A错误;

B、当有效刺激达到一定强度,神经纤维产生的动作电位的强度将不再增大,B错误;

C、电信号传递到轴突末端,会刺激Ca2+等信号分子内流,促使突触小泡移动至突触前膜,释放神经递质,因此刺激突触小泡的是Ca2+等信号分子,C错误;

D、突触后膜上存在神经递质的受体,其余神经递质结合,使下一个神经元产生兴奋或抑制,D正确。

故选D。

21.(1)A

(2) 与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜 增多

(3)ABC

(4)健康者和吸毒者平均年龄有较大差异

(5)ABD

【分析】左图表示突触的结构,左边为突触后膜,右边为突触前膜;从右图可知,可卡因具有封闭多巴胺转运体的作用,故会导致突触间隙中多巴胺含量增多;分析表格:吸毒者和健康人相比较,吸毒者的LH、FSH、睾丸酮的水平降低。

(1)

神经递质应该能与突触后膜上特异性受体结合,根据左图中突触后膜上的离子通道一侧的结构性状,可知能与选项A中物质发生特异性结合,因此神经递质为A中图示结构,即A正确,BCD错误。

(2)

正常情况下,多巴胺发挥作用后可能通过多巴胺转运体运输进入突触小体,而可卡因与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,多巴胺持续发挥作用,从而增强并延长对脑的刺激,产生“快感”。

(3)

A、毒品会导致与性激素分泌相关的器官功能障碍,且性激素为分级调节,根据表中数据和题干信息,毒品会导致下丘脑功能障碍,A正确;

B、根据表中吸毒者的LH、FSH低于正常人,可知毒品会导致垂体功能障碍,B正确;

C、吸毒者的睾丸酮低于正常人,说明毒品导致性腺功能障碍,C正确;

D、性激素的分泌受下丘脑和垂体的调控,据表中数据可知,毒品会导致下丘脑、垂体和性腺功能障碍,但不能说明导致大脑功能障碍,D错误。

故选ABC。

(4)

由于健康者和吸毒者平均年龄有较大差异,对实验结果的误差影响较大,故有人对该调查的科学严密性提出质疑。

(5)

吸毒者对可卡因的敏感性减弱,可能原因有其体内多巴胺的结构发生改变、或其体内多巴胺受体的结构发生改变或其体内多巴胺水平高于正常,或其体内多巴胺受体数量减少,这些都会导致吸毒者对可卡因感到越来越不敏感,即ABD符合题意,C不符合题意。

故选ABD。

22.(1) ②③④ ②③

(2) 泌尿系统 皮肤

(3)组织液

(4)神经-体液-免疫

(5)6

【分析】1、内环境由血浆、组织液、淋巴组成,内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。分析图甲,①为组织细胞;②为血浆,是血细胞直接生存的环境;③为组织液,是组织细胞直接生存的环境;④为淋巴,是淋巴细胞和吞噬细胞直接生存的环境;⑤为红细胞。

2、分析题图乙可知,内环境通过a系统与外界进行气体交换,a是呼吸系统;外界的养料通过b系统进入循环系统,b是消化系统;代谢废物由c排出。

(1)

此图表示细胞与周围环境的关系,图中的②血浆、③组织液、④淋巴构成内环境,毛细血管壁细胞生活的具体内环境是②血浆、③组织液。

(2)

分析题图乙可知,内环境通过a系统与外界进行气体交换,a是呼吸系统;外界的养料通过b系统进入循环系统,b是消化系统;代谢废物由c排出、c是泌尿系统和皮肤。

(3)

若人体严重营养不良,使血浆蛋白含量过少,就会造成血浆渗透压降低,组织液的渗透压相对增加;血浆的吸水能力减弱,组织液中的水分子回渗到毛细血管中的速率降低,使血浆中大量水分子透过毛细血管壁进入组织间隙而引起组织水肿。

(4)

内环境稳态的调节机制为:神经-体液-免疫调节网络,所以内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在神经系统、内分泌系统和免疫系统的调节下进行。

(5)

红细胞中的O2进入组织细胞内被有氧呼吸利用至少要出红细胞(1层膜)、穿过毛细血管壁细胞(2层膜)、进入组织细胞(1层膜)、进入线粒体(2层膜),共计6层膜

23.(1) 交感神经 C

(2) G1蛋白 改变R-酶Р复合物的构象,酶P与R分离后处于活化状态,催化肝糖原的分解

(3) 进餐后,血糖增多,信号分子X分泌增多,抑制cAMP-PKA信号通路,抑制肝糖原分解 体内产生G2蛋白抗体、信号分子X含量过低

(4)过量使用对乙酰氨基酚,能够促进肝脏细胞中A1R、A2AR基因和蛋白的表达水平,过度激活肝脏细胞内的cAMP-PKA信号通路,从而导致肝细胞受损。

【分析】分析题图可知:下丘脑通过神经支配肾上腺髓质使其分泌肾上腺素,通过血液运输后,肾上腺素作用于靶细胞膜上的受体,引起靶细胞内的代谢变化。

(1)

交感神经可以使心跳加快、加强,副交感神经使心跳减慢、减弱,肾上腺素能使心肌收缩力加强、兴奋性增高,因此在饥饿情况下,下丘脑通过交感神经促使肾上腺髓质分泌肾上腺素,肾上腺素通过血液运输到肝脏细胞,促进肝脏细胞中的肝糖原分解成葡萄糖进入血液,C处是肝细胞附近的血管,故C处的血糖浓度最高。

(2)

据图和题意可知,肾上腺素与受体结合后,激活与G1蛋白耦联的ARs,即通过G1蛋白介导,使细胞内cAMP浓度升高,继而激活cAMP-PKA信号通路。cAMP在此信号通路中的作用是:改变R-酶Р复合物的构象,酶P与R分离后处于活化状态,从而促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液,以升高血糖。

(3)

人体进餐后血糖浓度升高,据图得到血糖调节的途径主要是:进餐后,由于消化吸收,血液中葡萄糖增多,X分泌增多,抑制cAMP-PKA信号通路,抑制肝糖原分解,同时促进血糖进入组织细胞,使血糖下降。结合图示可知,X与G2蛋白结合,进而抑制血糖上升,若体内产生G2蛋白抗体,则会影响X的结合,出现高血糖;体内如果信号分子X含量过低,则会促进肝糖原分解成葡萄糖,出现高血糖,因此会引发高血糖症的因素有体内产生G2蛋白抗体、信号分子X含量过低等原因。

(4)

机制:与空白对照组比较,模型组过量使用对乙酰氨基酚,能够促进肝脏细胞中A1R、A2AR基因和蛋白的表达水平,A3R、A2BR的表达未见明显变化,可能过度激活肝脏细胞内的cAMP-PKA信号通路,造成ARs始终处于激活状态,导致cAMP含量、蛋白激酶A的表达明显升高,酶P始终处于活化状态,使肝糖原大量分解,引起肝脏细胞损伤。

24.(1) db鼠-db鼠 减缓 正常鼠产生瘦素提供给ob鼠 给第2组ob鼠注射适量的瘦素,预期ob鼠体重增加减缓 下降

(2)db鼠体内瘦素含量虽然高,但因缺乏瘦素受体,不能作用于下丘脑中AgRP神经元,AgRP神经元处于兴奋状态导致食欲旺盛,体重显著增加

(3)内分泌细胞可以通过分泌激素对神经系统进行调节

【分析】 神经调节与体液调节的关系:体内不少内分泌腺是受中枢神经系统的控制,体液调节可以看作是神经调节的一个环节;内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的功能,两种调节共同协调,相辅相成,动物体才能进行各项生命活动,并且适应内外环境的变化。

(1)

①根据前面的组别设计ob鼠-ob鼠可知,还应增加db鼠-db鼠组别,故表中第6组是db鼠-db鼠组。

②瘦素是一种激素,作用于靶细胞最终产生饱腹感,进而控制食欲,实验结果显示,与第2组相比,第1组中ob鼠的体重增加减缓,可能是正常鼠产生瘦素提供给ob。为验证正常鼠产生瘦素提供给ob导致ob鼠的体重增加减缓的推测,给第2组ob鼠注射适量的瘦素,预期ob鼠体重增加减缓。

③3组和5组对比可知,与db鼠连体的正常鼠体重下降;2组和4组对比可知,与db鼠连体的ob鼠体重下降。

(2)

db鼠和基因敲除鼠的体重相似,可推测db鼠体内瘦素含量虽然高,但因缺乏瘦素受体,不能作用于下丘脑中AgRP神经元,AgRP神经元处于兴奋状态导致食欲旺盛,体重显著增加。

(3)

由(2)分析可知,瘦素的作用过程可以说明内分泌细胞可以通过分泌激素对神经系统进行调节。

答案第1页,共2页

同课章节目录