浙教版科学2022-2023学年上学期七年级“一课一练”:4.1物质的构成【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 浙教版科学2022-2023学年上学期七年级“一课一练”:4.1物质的构成【word,含答案】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 552.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.如图所示是由直径为1~50nm的微颗粒制备得到的新型防菌“纳米纸”,在“纳米纸”的表面细菌无法停留且油水不沾,与此现象的有关解释正确的是( )

A.油分子间的引力使纸面上的油汇集成小油珠

B.油与“纳米纸”分子间只存在斥力不存在引力

C.“纳米纸”阻止了纸面上油分子的无规则运动

D.细菌无法停留是因为“纳米纸”分子间没有空隙

2.下列事实的微观解释错误的是( )

选项 事实 微观解释

A 温度降低,汽油的体积减小 分子的体积变小

B 春天公园里散发出阵阵花香 分子在不断运动

C 10mL酒精与10mL水混合后体积小于20mL 分子之间有间隙

D 一滴水中含有约1.67×1021 个水分子 水分子的体积和质量都很小

A.A B.B C.C D.D

3.科学研究需要进行实验,得到事实,并在此基础上进行必要的推理。因此,在学习科学过程中我们需要区分事实与推论。则下列表述:①在气体扩散实验中,抽去玻璃板后,红棕色的二氧化氮气体进入到空气中;②在液体扩散实验中,红墨水滴入热水,热水很快变红;③扩散现象表明,一切物质的分子都在不停地做无规则运动;④温度越高,分子的无规则运动越剧烈。正确的是( )

A.①②是事实,③④是推论 B.①②④是事实,③是推论

C.①是事实,②③④是推论 D.③④是事实,①②是推论

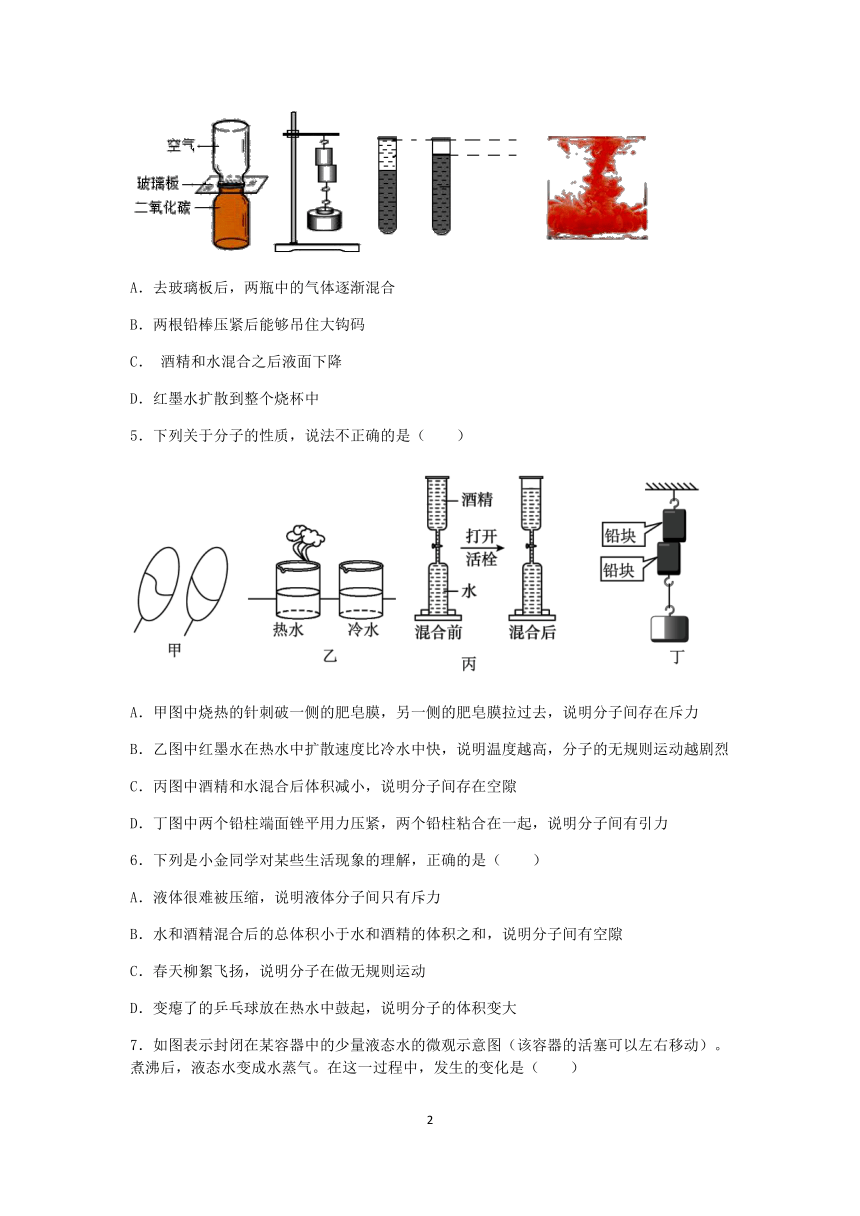

4.在以下四个图示的现象中,能够说明分子间存在引力的是( )

A.去玻璃板后,两瓶中的气体逐渐混合

B.两根铅棒压紧后能够吊住大钩码

C. 酒精和水混合之后液面下降

D.红墨水扩散到整个烧杯中

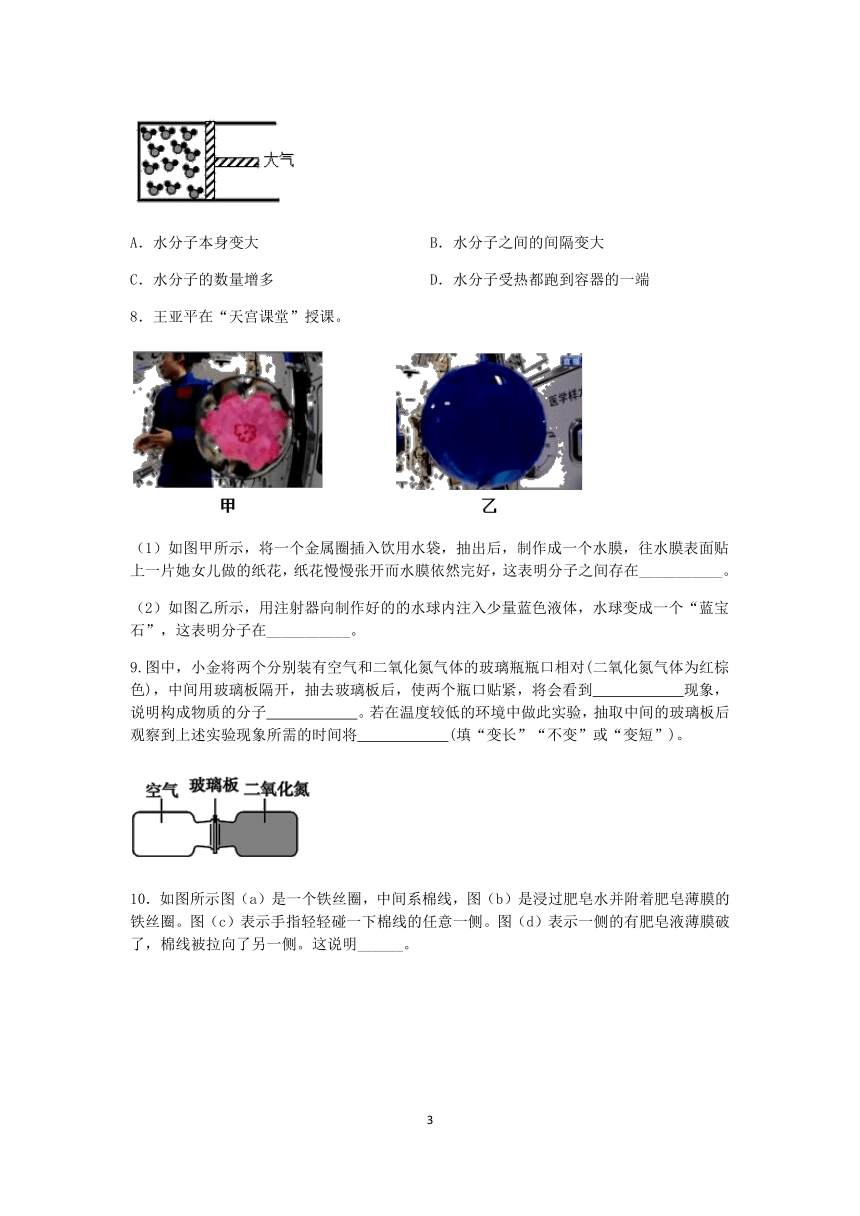

5.下列关于分子的性质,说法不正确的是( )

A.甲图中烧热的针刺破一侧的肥皂膜,另一侧的肥皂膜拉过去,说明分子间存在斥力

B.乙图中红墨水在热水中扩散速度比冷水中快,说明温度越高,分子的无规则运动越剧烈

C.丙图中酒精和水混合后体积减小,说明分子间存在空隙

D.丁图中两个铅柱端面锉平用力压紧,两个铅柱粘合在一起,说明分子间有引力

6.下列是小金同学对某些生活现象的理解,正确的是( )

A.液体很难被压缩,说明液体分子间只有斥力

B.水和酒精混合后的总体积小于水和酒精的体积之和,说明分子间有空隙

C.春天柳絮飞扬,说明分子在做无规则运动

D.变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,说明分子的体积变大

7.如图表示封闭在某容器中的少量液态水的微观示意图(该容器的活塞可以左右移动)。煮沸后,液态水变成水蒸气。在这一过程中,发生的变化是( )

A.水分子本身变大 B.水分子之间的间隔变大

C.水分子的数量增多 D.水分子受热都跑到容器的一端

8.王亚平在“天宫课堂”授课。

(1)如图甲所示,将一个金属圈插入饮用水袋,抽出后,制作成一个水膜,往水膜表面贴上一片她女儿做的纸花,纸花慢慢张开而水膜依然完好,这表明分子之间存在___________。

(2)如图乙所示,用注射器向制作好的的水球内注入少量蓝色液体,水球变成一个“蓝宝石”,这表明分子在___________。

9.图中,小金将两个分别装有空气和二氧化氮气体的玻璃瓶瓶口相对(二氧化氮气体为红棕色),中间用玻璃板隔开,抽去玻璃板后,使两个瓶口贴紧,将会看到 现象,说明构成物质的分子 。若在温度较低的环境中做此实验,抽取中间的玻璃板后观察到上述实验现象所需的时间将 (填“变长”“不变”或“变短”)。

10.如图所示图(a)是一个铁丝圈,中间系棉线,图(b)是浸过肥皂水并附着肥皂薄膜的铁丝圈。图(c)表示手指轻轻碰一下棉线的任意一侧。图(d)表示一侧的有肥皂液薄膜破了,棉线被拉向了另一侧。这说明______。

11.如图所示五个实验的现象依次为:图甲开始时界面清晰,几天后混合均匀;图乙很难将玻璃板拉离水面;图丙混合后总体积小于混合前两者的总体积;图丁红墨水在水中扩散开来;图戊两铅块压紧后,下面挂一较重的物体也不会将它们拉开。

(1)图________两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明: ________。

(2)图________两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:________。

12.在论证分子的运动时,因为浓氨水可以使无色酚酞试液变红色,小华等同学利用这种性质,采用了如图装置进行实验。(浓氨水是由氨气溶于水形成的溶液)

(1)将甲、乙两组装置分别放置一段时间,发现甲装置中的现象是________,乙装置中的现象是________,由此可以得出的结论是________。分子的这个特点还受________的影响。

(2)这个实验中采用了甲、乙两组装置,甲是作为________组。本实验说明了是________分子起到了作用。

答案及解析

1.A

【解析】

A.因为分子间有引力,所以靠得很近的两滴油能自动结合成一滴,故A正确。

B.分子间的引力和斥力是同时存在的,故B错误。

C.一切分子都在不停地做无规则运动,“纳米纸”不能阻止细菌分子无规则运动,故C错误。

D.任何分子之间都有空隙,“纳米纸”只是空隙较小,故D错误。

2.A

【解析】A.温度降低,汽油的体积减小,其实是分子之间的空隙变小,故A错误符合题意;

B.春天公园里散发出阵阵花香,因为分子在不断运动,故B正确不合题意;

C.10mL酒精与10mL水混合后体积小于20mL,因为分子之间有间隙,故C正确不合题意;

D.一滴水中含有约1.67×1021 个水分子,说明水分子的体积和质量都很小,故D正确不合题意。

3.A

【解析】可以直接观察的现象和测量到的数据都属于事实,而对于观察不到和测量不到的,利用已知的知识和经验推测出的内容就是推论。

①在气体扩散实验中,抽去玻璃板后,红棕色的二氧化氮气体进入到空气中,这些都能观察到,是事实;

②在液体扩散实验中,红墨水滴入热水,热水很快变红,这些都能看到,是事实;

③扩散现象表明,一切物质的分子都在不停地做无规则运动,这些看不到,属于推论;

④温度越高,分子的无规则运动越剧烈,这些也看不到,是推论。

因此①②是事实,③④是推论。

4.B

【解析】

A.抽去玻璃板后,两瓶中的气体逐渐混合,说明了分子在不停地做无规则运动,不符合题意;

B.两根铅棒压紧后能够吊住大钩码说明了分子之间存在引力,符合题意;

C.酒精和水混合之后液面下降说明分子间存在间隙,不符合题意;

D.红墨水扩散到整个烧杯中说明分子在不停地做无规则运动,不符合题意。

5.A

【解析】

A.用烧热的针刺破一侧的肥皂膜,由于另一侧肥皂膜和棉线间分子有力的作用,所以将棉线拉向另一侧,此现象说明了分子存在引力,故A错误,符合题意;

B.红墨水在热水中扩散的比冷水中快,说明分子无规则运动剧烈程度与温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,故B正确,不符合题意;

C.酒精和水混合后体积会减小,说明水分子和酒精分子间有间隙,水和酒精相互接触后会彼此进入对方的间隙,使液体的体积减小,故C正确,不符合题意;

D.分子间存在着相互作用的引力与斥力,图中两个压紧的铅块能吊起钩码,是由于分子间存在引力,故D正确,不符合题意。

6.B

【解析】

A.液体很难被压缩,说明液体分子间有斥力,但是引力同时存在,只是引力远远小于斥力,故A错误;

B.酒精和水混合后体积变小说明分子间有间隙,故B正确;

C.春天柳絮飞扬,这是宏观物体的运动,而不是分子运动,故C错误;

D.变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,气体的体积变大,说明分子之间的间隔变大故D错误。

7.B

【解析】

A、液态水变成水蒸气无新物质生成,水分子本身不变,此选项错误;

B、液态水变成水蒸气,水分子之间的间隔变大,此选项正确;

C、液态水变成水蒸气,水分子的数量不变,此选项错误;

D、由于分子在不停地作无规则运动,水分子受热,一部分水分子跑到容器的一端,此选项错误。

8. 引力 不停地做无规则运动

【解析】

(1)因为分子间存在引力,所以往水膜表面贴上一片纸花时,水膜依然完好。

(2)由于分子在不停地做无规则热运动,所以向制作好的的水球内注入少量蓝色液体,水球变成一个“蓝宝石”。

9.装有二氧化碳的瓶子自己颜色逐渐变浅,装有空气的瓶子颜色逐渐变为红棕色,最后两个瓶子颜色变得均匀;不停地做无规则运动;变长

【解析】(1)空气分子没有颜色,而二氧化氮分子为棕红色,打开玻璃板后,二氧化氮分子向空气中运动,而空气分子向二氧化氮中运动,于是原来没有颜色的开始颜色加深,原来有颜色的开始颜色变浅,直到最后两个瓶子的颜色相近即可;

(2)分子运动的剧烈程度与温度有关,即温度越高,分子运动的越剧烈,颜色均匀的时间越短。

【解答】(1)抽去玻璃板后,使两个瓶口贴紧,将会看到现象:装有二氧化碳的瓶子自己颜色逐渐变浅,装有空气的瓶子颜色逐渐变为红棕色,最后两个瓶子颜色变得均匀,说明构成物质的分子不停的做无规则运动。

(2)若在温度较低的环境中做此实验,则分子运动的剧烈程度减小,那么抽取中间的玻璃板后观察到上述实验现象所需的时间将边长。

10.分子间存在引力

【解析】

观察图可知:用手轻轻地碰一下附着肥皂泡棉线的任意一侧,这一侧的肥皂液薄膜破了,棉线被拉向了另一侧,这是由于分子间存在引力,实验中通过棉线的形变体现分子间存在引力。

11. (1)甲、丁;分子在永不停息地无规则运动

(2)乙、戊;分子之间存在引力

【解析】(1)在图甲中,清水分子向下运动,硫酸铜向上运动,二者相互进入对方的空隙,因此上面的颜色逐渐变深,下面的盐水逐渐变浅,最终二者颜色趋于一致。丁图中,墨水分子进入水分子空隙,从而使整杯水变成红色,据此分析解答。

(2)在乙图中,玻璃分子和水分子之间存在引力,从而增大了测力计的拉力;在戊图中,铅块分子之间存在引力,所以能够悬挂重物不下落,据此分析解答。

【解答】(1)图甲、丁两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明: 分子在永不停息地无规则运动。

(2)图乙、戊两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:分子之间存在引力。

12.(1)A杯中的液体变红;没有变化;分子在运动;温度 (2)实验组;氨(气)分子

【解析】(1)在甲装置中,浓氨水挥发出氨气,氨气分子在空气中不停的做无规则运动。当氨气分子运动到A烧杯中与水结合再次生成氨水。因为氨水呈碱性,所以A杯中的酚酞试液变成红色,据此分析解答。分子做无规则运动的剧烈程度与温度有关,温度越高,分子无规则运动的越剧烈。

(2)甲合乙两个实验中,其他条件完全相同,唯一不同的就是氨水合蒸馏水,根据酚酞试液的颜色变化可以说明氨气分子在无规则运动。

【解答】(1)将甲、乙两组装置分别放置一段时间,发现甲装置中的现象是A杯中的液体变红,乙装置中的现象是没有变化,由此可以得出的结论是分子在运动。分子的这个特点还受温度的影响。

(2)这个实验中采用了甲、乙两组装置,甲是作为实验组,乙为对照组。本实验说明了是氨(气)分子起到了作用。

4.1物质的构成

A.油分子间的引力使纸面上的油汇集成小油珠

B.油与“纳米纸”分子间只存在斥力不存在引力

C.“纳米纸”阻止了纸面上油分子的无规则运动

D.细菌无法停留是因为“纳米纸”分子间没有空隙

2.下列事实的微观解释错误的是( )

选项 事实 微观解释

A 温度降低,汽油的体积减小 分子的体积变小

B 春天公园里散发出阵阵花香 分子在不断运动

C 10mL酒精与10mL水混合后体积小于20mL 分子之间有间隙

D 一滴水中含有约1.67×1021 个水分子 水分子的体积和质量都很小

A.A B.B C.C D.D

3.科学研究需要进行实验,得到事实,并在此基础上进行必要的推理。因此,在学习科学过程中我们需要区分事实与推论。则下列表述:①在气体扩散实验中,抽去玻璃板后,红棕色的二氧化氮气体进入到空气中;②在液体扩散实验中,红墨水滴入热水,热水很快变红;③扩散现象表明,一切物质的分子都在不停地做无规则运动;④温度越高,分子的无规则运动越剧烈。正确的是( )

A.①②是事实,③④是推论 B.①②④是事实,③是推论

C.①是事实,②③④是推论 D.③④是事实,①②是推论

4.在以下四个图示的现象中,能够说明分子间存在引力的是( )

A.去玻璃板后,两瓶中的气体逐渐混合

B.两根铅棒压紧后能够吊住大钩码

C. 酒精和水混合之后液面下降

D.红墨水扩散到整个烧杯中

5.下列关于分子的性质,说法不正确的是( )

A.甲图中烧热的针刺破一侧的肥皂膜,另一侧的肥皂膜拉过去,说明分子间存在斥力

B.乙图中红墨水在热水中扩散速度比冷水中快,说明温度越高,分子的无规则运动越剧烈

C.丙图中酒精和水混合后体积减小,说明分子间存在空隙

D.丁图中两个铅柱端面锉平用力压紧,两个铅柱粘合在一起,说明分子间有引力

6.下列是小金同学对某些生活现象的理解,正确的是( )

A.液体很难被压缩,说明液体分子间只有斥力

B.水和酒精混合后的总体积小于水和酒精的体积之和,说明分子间有空隙

C.春天柳絮飞扬,说明分子在做无规则运动

D.变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,说明分子的体积变大

7.如图表示封闭在某容器中的少量液态水的微观示意图(该容器的活塞可以左右移动)。煮沸后,液态水变成水蒸气。在这一过程中,发生的变化是( )

A.水分子本身变大 B.水分子之间的间隔变大

C.水分子的数量增多 D.水分子受热都跑到容器的一端

8.王亚平在“天宫课堂”授课。

(1)如图甲所示,将一个金属圈插入饮用水袋,抽出后,制作成一个水膜,往水膜表面贴上一片她女儿做的纸花,纸花慢慢张开而水膜依然完好,这表明分子之间存在___________。

(2)如图乙所示,用注射器向制作好的的水球内注入少量蓝色液体,水球变成一个“蓝宝石”,这表明分子在___________。

9.图中,小金将两个分别装有空气和二氧化氮气体的玻璃瓶瓶口相对(二氧化氮气体为红棕色),中间用玻璃板隔开,抽去玻璃板后,使两个瓶口贴紧,将会看到 现象,说明构成物质的分子 。若在温度较低的环境中做此实验,抽取中间的玻璃板后观察到上述实验现象所需的时间将 (填“变长”“不变”或“变短”)。

10.如图所示图(a)是一个铁丝圈,中间系棉线,图(b)是浸过肥皂水并附着肥皂薄膜的铁丝圈。图(c)表示手指轻轻碰一下棉线的任意一侧。图(d)表示一侧的有肥皂液薄膜破了,棉线被拉向了另一侧。这说明______。

11.如图所示五个实验的现象依次为:图甲开始时界面清晰,几天后混合均匀;图乙很难将玻璃板拉离水面;图丙混合后总体积小于混合前两者的总体积;图丁红墨水在水中扩散开来;图戊两铅块压紧后,下面挂一较重的物体也不会将它们拉开。

(1)图________两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明: ________。

(2)图________两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:________。

12.在论证分子的运动时,因为浓氨水可以使无色酚酞试液变红色,小华等同学利用这种性质,采用了如图装置进行实验。(浓氨水是由氨气溶于水形成的溶液)

(1)将甲、乙两组装置分别放置一段时间,发现甲装置中的现象是________,乙装置中的现象是________,由此可以得出的结论是________。分子的这个特点还受________的影响。

(2)这个实验中采用了甲、乙两组装置,甲是作为________组。本实验说明了是________分子起到了作用。

答案及解析

1.A

【解析】

A.因为分子间有引力,所以靠得很近的两滴油能自动结合成一滴,故A正确。

B.分子间的引力和斥力是同时存在的,故B错误。

C.一切分子都在不停地做无规则运动,“纳米纸”不能阻止细菌分子无规则运动,故C错误。

D.任何分子之间都有空隙,“纳米纸”只是空隙较小,故D错误。

2.A

【解析】A.温度降低,汽油的体积减小,其实是分子之间的空隙变小,故A错误符合题意;

B.春天公园里散发出阵阵花香,因为分子在不断运动,故B正确不合题意;

C.10mL酒精与10mL水混合后体积小于20mL,因为分子之间有间隙,故C正确不合题意;

D.一滴水中含有约1.67×1021 个水分子,说明水分子的体积和质量都很小,故D正确不合题意。

3.A

【解析】可以直接观察的现象和测量到的数据都属于事实,而对于观察不到和测量不到的,利用已知的知识和经验推测出的内容就是推论。

①在气体扩散实验中,抽去玻璃板后,红棕色的二氧化氮气体进入到空气中,这些都能观察到,是事实;

②在液体扩散实验中,红墨水滴入热水,热水很快变红,这些都能看到,是事实;

③扩散现象表明,一切物质的分子都在不停地做无规则运动,这些看不到,属于推论;

④温度越高,分子的无规则运动越剧烈,这些也看不到,是推论。

因此①②是事实,③④是推论。

4.B

【解析】

A.抽去玻璃板后,两瓶中的气体逐渐混合,说明了分子在不停地做无规则运动,不符合题意;

B.两根铅棒压紧后能够吊住大钩码说明了分子之间存在引力,符合题意;

C.酒精和水混合之后液面下降说明分子间存在间隙,不符合题意;

D.红墨水扩散到整个烧杯中说明分子在不停地做无规则运动,不符合题意。

5.A

【解析】

A.用烧热的针刺破一侧的肥皂膜,由于另一侧肥皂膜和棉线间分子有力的作用,所以将棉线拉向另一侧,此现象说明了分子存在引力,故A错误,符合题意;

B.红墨水在热水中扩散的比冷水中快,说明分子无规则运动剧烈程度与温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,故B正确,不符合题意;

C.酒精和水混合后体积会减小,说明水分子和酒精分子间有间隙,水和酒精相互接触后会彼此进入对方的间隙,使液体的体积减小,故C正确,不符合题意;

D.分子间存在着相互作用的引力与斥力,图中两个压紧的铅块能吊起钩码,是由于分子间存在引力,故D正确,不符合题意。

6.B

【解析】

A.液体很难被压缩,说明液体分子间有斥力,但是引力同时存在,只是引力远远小于斥力,故A错误;

B.酒精和水混合后体积变小说明分子间有间隙,故B正确;

C.春天柳絮飞扬,这是宏观物体的运动,而不是分子运动,故C错误;

D.变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,气体的体积变大,说明分子之间的间隔变大故D错误。

7.B

【解析】

A、液态水变成水蒸气无新物质生成,水分子本身不变,此选项错误;

B、液态水变成水蒸气,水分子之间的间隔变大,此选项正确;

C、液态水变成水蒸气,水分子的数量不变,此选项错误;

D、由于分子在不停地作无规则运动,水分子受热,一部分水分子跑到容器的一端,此选项错误。

8. 引力 不停地做无规则运动

【解析】

(1)因为分子间存在引力,所以往水膜表面贴上一片纸花时,水膜依然完好。

(2)由于分子在不停地做无规则热运动,所以向制作好的的水球内注入少量蓝色液体,水球变成一个“蓝宝石”。

9.装有二氧化碳的瓶子自己颜色逐渐变浅,装有空气的瓶子颜色逐渐变为红棕色,最后两个瓶子颜色变得均匀;不停地做无规则运动;变长

【解析】(1)空气分子没有颜色,而二氧化氮分子为棕红色,打开玻璃板后,二氧化氮分子向空气中运动,而空气分子向二氧化氮中运动,于是原来没有颜色的开始颜色加深,原来有颜色的开始颜色变浅,直到最后两个瓶子的颜色相近即可;

(2)分子运动的剧烈程度与温度有关,即温度越高,分子运动的越剧烈,颜色均匀的时间越短。

【解答】(1)抽去玻璃板后,使两个瓶口贴紧,将会看到现象:装有二氧化碳的瓶子自己颜色逐渐变浅,装有空气的瓶子颜色逐渐变为红棕色,最后两个瓶子颜色变得均匀,说明构成物质的分子不停的做无规则运动。

(2)若在温度较低的环境中做此实验,则分子运动的剧烈程度减小,那么抽取中间的玻璃板后观察到上述实验现象所需的时间将边长。

10.分子间存在引力

【解析】

观察图可知:用手轻轻地碰一下附着肥皂泡棉线的任意一侧,这一侧的肥皂液薄膜破了,棉线被拉向了另一侧,这是由于分子间存在引力,实验中通过棉线的形变体现分子间存在引力。

11. (1)甲、丁;分子在永不停息地无规则运动

(2)乙、戊;分子之间存在引力

【解析】(1)在图甲中,清水分子向下运动,硫酸铜向上运动,二者相互进入对方的空隙,因此上面的颜色逐渐变深,下面的盐水逐渐变浅,最终二者颜色趋于一致。丁图中,墨水分子进入水分子空隙,从而使整杯水变成红色,据此分析解答。

(2)在乙图中,玻璃分子和水分子之间存在引力,从而增大了测力计的拉力;在戊图中,铅块分子之间存在引力,所以能够悬挂重物不下落,据此分析解答。

【解答】(1)图甲、丁两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明: 分子在永不停息地无规则运动。

(2)图乙、戊两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:分子之间存在引力。

12.(1)A杯中的液体变红;没有变化;分子在运动;温度 (2)实验组;氨(气)分子

【解析】(1)在甲装置中,浓氨水挥发出氨气,氨气分子在空气中不停的做无规则运动。当氨气分子运动到A烧杯中与水结合再次生成氨水。因为氨水呈碱性,所以A杯中的酚酞试液变成红色,据此分析解答。分子做无规则运动的剧烈程度与温度有关,温度越高,分子无规则运动的越剧烈。

(2)甲合乙两个实验中,其他条件完全相同,唯一不同的就是氨水合蒸馏水,根据酚酞试液的颜色变化可以说明氨气分子在无规则运动。

【解答】(1)将甲、乙两组装置分别放置一段时间,发现甲装置中的现象是A杯中的液体变红,乙装置中的现象是没有变化,由此可以得出的结论是分子在运动。分子的这个特点还受温度的影响。

(2)这个实验中采用了甲、乙两组装置,甲是作为实验组,乙为对照组。本实验说明了是氨(气)分子起到了作用。

4.1物质的构成

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化