人教版物理八年级上册 第三章 物态变化 第三章过关检测卷习题课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级上册 第三章 物态变化 第三章过关检测卷习题课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-26 16:53:10 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第三章过关检测卷

1.郑州一月份的平均气温是“-4.7 ℃”,读作 。

零下4.7摄氏度(或负4.7摄氏度)

2.下面有一些温度值,请在-18 ℃、0 ℃、20 ℃、37 ℃、42 ℃、100 ℃、200 ℃中选择正确答案填写在横线上:标准大气压下,水沸腾时的温度是 ;人体的正常温度是 ;洗澡水的最佳温度是 ;人感到最舒服的温度是 ;冰箱冷冻室的温度是 ;标准大气压下,水结冰时的温度是 ;炸鸡块时的油温是 。

100 ℃

37 ℃

42 ℃

20 ℃

-18 ℃

0 ℃

200 ℃

3.(21-22·许昌建安区期中)如图所示,人游泳后刚从水中出来,感觉特别冷,是因为人身上的水 (填写物态变化的名称)造成的,在此过程中要 热量;如果有风吹来,人会感到更冷,这是因为________________________________________

__________。

解析:

人游泳后刚从水中出来,身体表面有较多的水,这些水会吸热蒸发,所以人感觉特别冷;空气流动速度越快,蒸发越快;如果此时有风吹来,体表水分蒸发更快,从身体带走的热量更多,人会感到更冷。

汽化

吸收

液体表面的空气流速越快,蒸发越快,吸热就越快

4.随着科技的发展,“呼风唤雨”的神话已成为现实。人工降雨是用飞机在空中喷撒干冰(固态二氧化碳),干冰迅速 ,这个过程需要 热量,周围空气中的水蒸气 成小冰粒,冰粒逐渐变大而下落,下落过程中 成小水滴,就形成了降雨。(均填物态变化的名称)

解析:

用干冰进行人工降雨的过程中,干冰进入云层迅速升华,从周围空气吸收热量,空气温度急剧下降,空气中的水蒸气由气态直接凝华为固态小冰晶;

小冰晶变大后下落,遇到暖气流吸收热量,熔化为液态,形成降雨。

升华

吸收

凝华

熔化

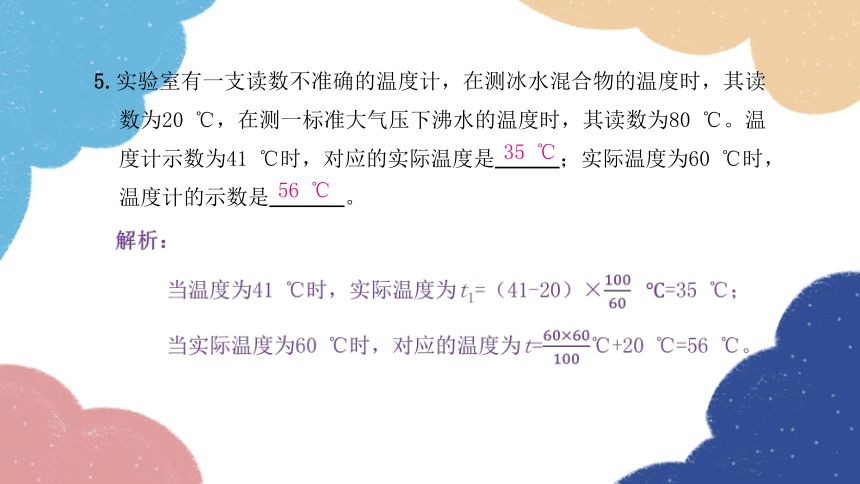

5.实验室有一支读数不准确的温度计,在测冰水混合物的温度时,其读数为20 ℃,在测一标准大气压下沸水的温度时,其读数为80 ℃。温度计示数为41 ℃时,对应的实际温度是 ;实际温度为60 ℃时,温度计的示数是 。

35 ℃

56 ℃

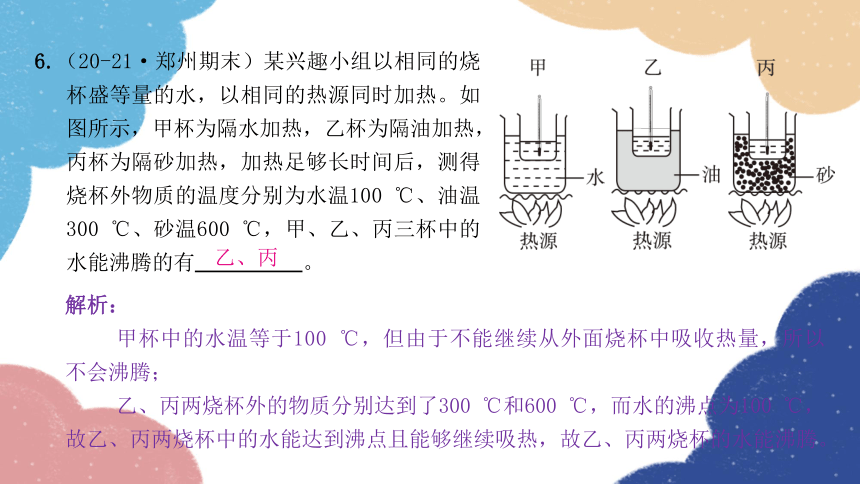

6.(20-21·郑州期末)某兴趣小组以相同的烧杯盛等量的水,以相同的热源同时加热。如图所示,甲杯为隔水加热,乙杯为隔油加热,丙杯为隔砂加热,加热足够长时间后,测得烧杯外物质的温度分别为水温100 ℃、油温300 ℃、砂温600 ℃,甲、乙、丙三杯中的水能沸腾的有 。

解析:

甲杯中的水温等于100 ℃,但由于不能继续从外面烧杯中吸收热量,所以不会沸腾;

乙、丙两烧杯外的物质分别达到了300 ℃和600 ℃,而水的沸点为100 ℃,故乙、丙两烧杯中的水能达到沸点且能够继续吸热,故乙、丙两烧杯的水能沸腾。

乙、丙

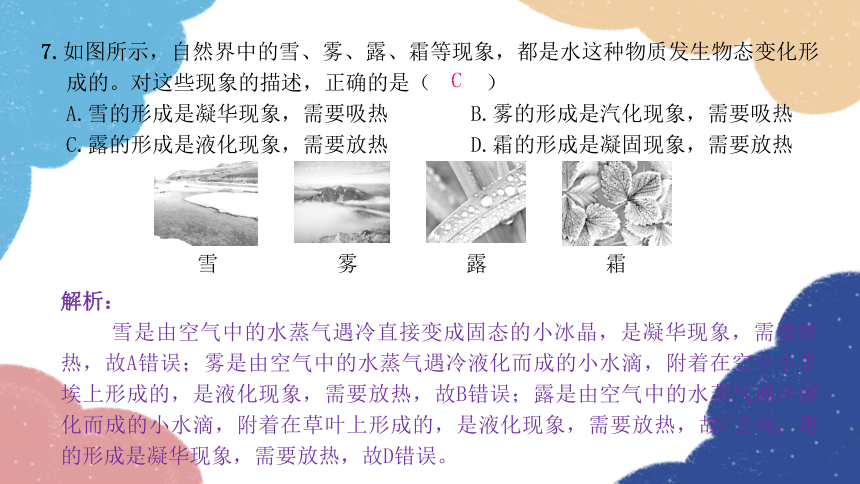

雪 雾 露 霜

7.如图所示,自然界中的雪、雾、露、霜等现象,都是水这种物质发生物态变化形成的。对这些现象的描述,正确的是( )

A.雪的形成是凝华现象,需要吸热 B.雾的形成是汽化现象,需要吸热

C.露的形成是液化现象,需要放热 D.霜的形成是凝固现象,需要放热

解析:

雪是由空气中的水蒸气遇冷直接变成固态的小冰晶,是凝华现象,需要放热,故A错误;雾是由空气中的水蒸气遇冷液化而成的小水滴,附着在空中小尘埃上形成的,是液化现象,需要放热,故B错误;露是由空气中的水蒸气遇冷液化而成的小水滴,附着在草叶上形成的,是液化现象,需要放热,故C正确;霜的形成是凝华现象,需要放热,故D错误。

C

8.(2021·南阳镇平模拟)把适量的冰块和盐放入易拉罐中,用筷子搅拌一会儿,暑气逼人的夏天,易拉罐的下部和底部居然出现了白霜。把适量的冰块和盐放入易拉罐中,用筷子搅拌,这样做可以( )

A.提高冰的熔点,使冰熔化,易拉罐温度低于0 ℃

B.降低冰的熔点,使冰凝固,易拉罐温度低于0 ℃

C.降低冰的熔点,使冰熔化,易拉罐温度低于0 ℃

D.提高冰的熔点,使冰液化,易拉罐温度低于0 ℃

解析:

盐和冰混合搅拌,冰的熔点降低,冰熔化吸热,使易拉罐温度进一步降低。

周围空气中的水蒸气遇冷凝华成白霜,附着在易拉罐的下部和底部。

C

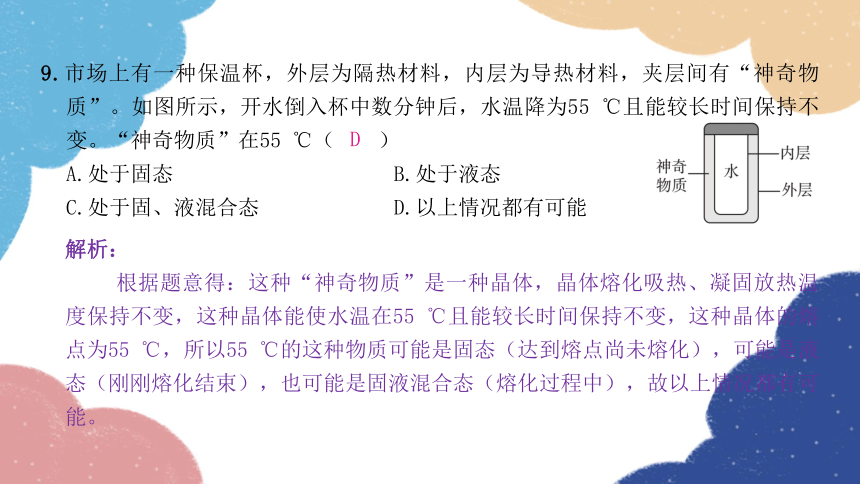

9.市场上有一种保温杯,外层为隔热材料,内层为导热材料,夹层间有“神奇物质”。如图所示,开水倒入杯中数分钟后,水温降为55 ℃且能较长时间保持不变。“神奇物质”在55 ℃( )

A.处于固态 B.处于液态

C.处于固、液混合态 D.以上情况都有可能

解析:

根据题意得:这种“神奇物质”是一种晶体,晶体熔化吸热、凝固放热温度保持不变,这种晶体能使水温在55 ℃且能较长时间保持不变,这种晶体的熔点为55 ℃,所以55 ℃的这种物质可能是固态(达到熔点尚未熔化),可能是液态(刚刚熔化结束),也可能是固液混合态(熔化过程中),故以上情况都有可能。

D

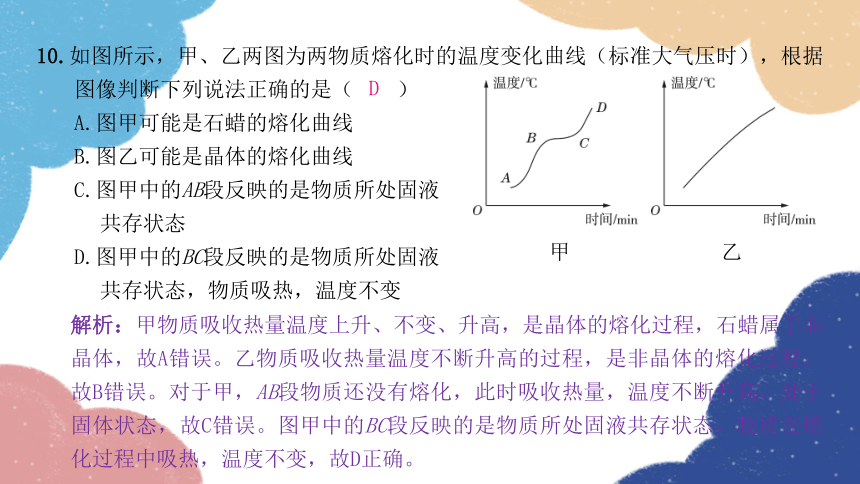

10.如图所示,甲、乙两图为两物质熔化时的温度变化曲线(标准大气压时),根据图像判断下列说法正确的是( )

A.图甲可能是石蜡的熔化曲线

B.图乙可能是晶体的熔化曲线

C.图甲中的AB段反映的是物质所处固液

共存状态

D.图甲中的BC段反映的是物质所处固液

共存状态,物质吸热,温度不变

甲 乙

解析:甲物质吸收热量温度上升、不变、升高,是晶体的熔化过程,石蜡属于非晶体,故A错误。乙物质吸收热量温度不断升高的过程,是非晶体的熔化过程,故B错误。对于甲,AB段物质还没有熔化,此时吸收热量,温度不断升高,处于固体状态,故C错误。图甲中的BC段反映的是物质所处固液共存状态,物质在熔化过程中吸热,温度不变,故D正确。

D

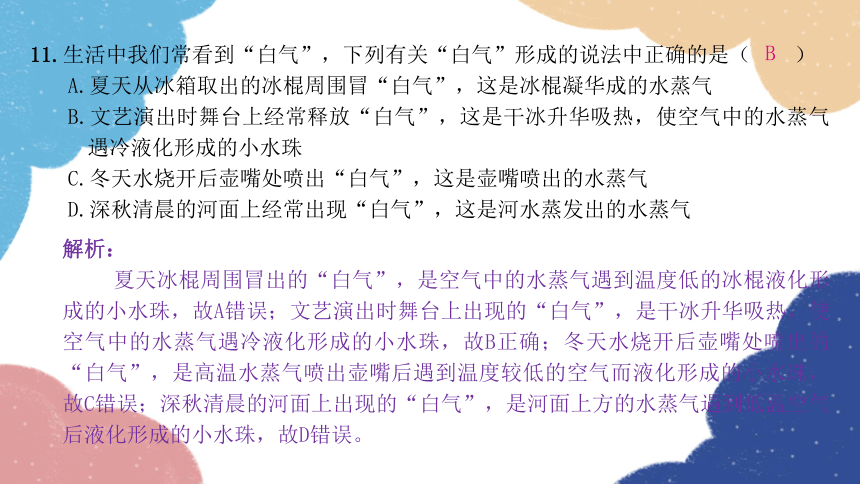

11.生活中我们常看到“白气”,下列有关“白气”形成的说法中正确的是( )

A.夏天从冰箱取出的冰棍周围冒“白气”,这是冰棍凝华成的水蒸气

B.文艺演出时舞台上经常释放“白气”,这是干冰升华吸热,使空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠

C.冬天水烧开后壶嘴处喷出“白气”,这是壶嘴喷出的水蒸气

D.深秋清晨的河面上经常出现“白气”,这是河水蒸发出的水蒸气

解析:

夏天冰棍周围冒出的“白气”,是空气中的水蒸气遇到温度低的冰棍液化形成的小水珠,故A错误;文艺演出时舞台上出现的“白气”,是干冰升华吸热,使空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠,故B正确;冬天水烧开后壶嘴处喷出的“白气”,是高温水蒸气喷出壶嘴后遇到温度较低的空气而液化形成的小水珠,故C错误;深秋清晨的河面上出现的“白气”,是河面上方的水蒸气遇到低温空气后液化形成的小水珠,故D错误。

B

12.(21-22·许昌襄城期中)如图所示,在密封的试管底部放入少量的碘。为了能较快地观察到碘的升华现象又要防止碘熔化,已知碘的熔点为113.7 ℃,酒精灯外焰温度约为600 ℃,则下列加热方式合适的是将试管( )

A.放入开水中

B.用酒精灯外焰加热

C.放入冰水混合物中

D.置于常温下的空气中

解析:

为了观察到碘的升华现象又要防止碘熔化,应将试管放入开水中,1标准大气压下,开水温度为100 ℃,达不到碘的熔点,碘不会发生熔化现象,但可以发生升华现象。

A

13.(21-22·平顶山汝州期末)下表为几种物质在标准大气压下的熔点和沸点,则( )

A.铁在1 800 ℃时处于固液共存状态

B.白炽灯的灯丝用金属钨,是由于钨的熔点高

C.可用酒精温度计测量沸水的温度

D.黑龙江北部地区最低气温可达-52.3 ℃,

这时可用水银温度计测量当地气温

物质 熔点/℃ 沸点/℃

铁 1 535 2 750

水银 -38.8 357

酒精 -117 78

钨 3 410 5927

解析:

铁的熔点为1 535 ℃,1 800 ℃高于铁的熔点,所以铁在1 800 ℃时处于液态,故A错误;因为金属钨的熔点高,因此用钨做白炽灯的灯丝,故B正确;沸水的温度为100 ℃,如果用酒精温度计去测量沸水的温度,还没等达到水的沸点,酒精已经沸腾了,无法测出沸水的温度,故C错误;黑龙江北部地区最低气温可达-52.3 ℃,水银的凝固点为-38.8 ℃,没等到测出当地气温,里面的水银已经凝固了,无法使用,故D错误。

B

A B C D

14.当室内温度为20 ℃时,用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,下列哪幅图基本反映了温度计的读数随时间的变化( )

解析:

酒精蒸发吸热,能使它附着的温度计温度下降;随着酒精迅速蒸发掉后,受空气温度的影响,温度计的示数又会上升,直到和周围温度相同时,不再上升,故C正确,A、B、D错误。

C

15.(双选)一位年轻的护士在忙碌中用同一支体温计连续测了甲、乙、丙三人的体温,中途没有将水银甩回玻璃泡内,结果三人的体温都是39.5 ℃,有关三人真实体温下列说法正确的是( )

A.三个人体温都是39.5 ℃ B.甲的体温一定是39.5 ℃

C.乙、丙两人的体温都低于39.5 ℃ D.乙、丙两人的体温一定不会高于39.5 ℃

解析:

甲的体温等于39.5 ℃,因为甲测体温前用的是甩好的体温计,所以,结果准确;

给乙和丙测量时没甩体温计,结果不一定准确,可能等于、也可能小于甲的体温,但一定不会高于39.5 ℃,故BD正确。

BD

16.(双选)如图所示是小明同学设计的一个温度计的示意图。瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管中间有一段液柱。下列说法错误的是( )

A.这个温度计是根据液体的热胀冷缩规律来测量温度的

B.将此装置放在室内,温度升高时液柱向左移动

C.若液柱向右移动,则说明温度升高了

D.为了提高此温度计的灵敏度,便于读数,可采取将弯管做细一点的方法

解析:

气体温度计的原理是根据气体的热胀冷缩规律来测量温度的,故A错误;

当温度升高时,瓶内气体体积增大,所以液柱将向左移动,故液柱向右移动,说明温度降低,故B正确、C错误;

细弯管再细一点或瓶子再大些都可以提高测量的精确程度,故D正确。

AC

17.如图所示的温度计示数为12 ℃,请在该温度计的玻璃管内将液柱涂黑。

解析:

由题图可知,温度计的一大格表示10 ℃,一个大格之间有5个小格,一个小格代表的温度为2 ℃,此温度计的分度值为2 ℃。

18.请在图中大致画出能描述晶体凝固的图像。

解析:

晶体物质在液态时,若放出热量,其温度不断降低;达到凝固点时,继续放出热量,温度保持在凝固点不变;完全凝固为固体后,继续放出热量,温度又不断降低。

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

(1)安装实验器材时,应按照 (选填“自上而下”或“自下而上”)的顺序进行。

解析:(1)酒精灯需用外焰加热,所以要放好酒精灯,再固定铁圈的高度;而温度计的玻璃泡要浸没到液体中,不能碰到容器壁和容器底,所以放好烧杯后,再调节温度计的高度;所以按照“自下而上”的顺序进行安装。

甲 乙 丙

自下而上

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

(2)实验中对该物质采用的加热方法是 ,这样做的目的是 。

解析:

(2)将装有固体的试管放入水中加热,这是水浴法,这样做的目的是使物质受热均匀。

甲 乙 丙

水浴法

使物质受热均匀

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

解析:(3)由图乙知,A俯视,读数会偏大,C仰视,读数会偏小,B读数方法正确;由于该物质在熔化过程中,温度保持不变,所以是晶体;结合图丙可知CD段为液体,之后继续加热,温度一直上升,到达90 ℃不变,说明液体开始沸腾。

乙 丙

(3)试管内物质在加热过程中,某时刻温度如图乙所示,读数方法正确的是 _(选填“A”“B”或“C”),某同学根据实验记录的数据描绘出该物质的温度随时间变化的图像,则该物质是 (选填“晶体”或“非晶体”),CD段该物质处于 (选填“固态”“液态”或“固液共存态”)。

B

晶体

液态

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

(4)根据描绘的图像,该物质的熔点为 ℃,该物质熔化前升温比熔化后 _____(选填“快”或“慢”)。

解析:(4)根据描绘的图线可知,该物质在50 ℃,吸热温度不再升高,故熔点为50 ℃,该物质熔化前,温度升高30 ℃用了3 min,而熔化后升高40 ℃用了2 min,所以该物质熔化前升温比熔化后升温慢。

甲 乙 丙

50

慢

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(1) 组装实验装置时,要根据 (选填“酒精灯”“酒精灯及其火焰”或“烧瓶”)高度,先固定好 _______(选填“铁夹”或“铁圈”),然后再依次固定好其他器材。

解析:

(1)组装实验装置时,要根据酒精灯及其火焰高度,先固定好铁圈,然后再依次固定好其他器材。

酒精灯及其火焰

铁圈

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(2)点燃酒精灯给烧瓶中的水加热,当水沸腾时,往瓶口的上方倾斜放置一金属盘,一段时间后,观察到金属盘的底部出现 ,这是水蒸气由于 而发生了 (填物态变化名称)。

解析:

(2)点燃酒精灯给烧瓶中的水加热,当水沸腾时,往瓶口的上方倾斜放置一金属盘,一段时间后,观察到金属盘的底部出现小水珠,这是因为水蒸气遇到冷的金属盘降温而发生了液化。

小水珠

降温

液化

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(3)若要使实验效果更加明显,可以在金属盘内盛放适量的 ________(选填“冰块”或“热水”)。

解析:

(3)要使金属盘的温度变低,可加入冰块。冰块熔化吸热,使金属盘变冷,可使实验效果更加明显。

冰块

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(4)实验时,握金属盘的手明显感觉到金属盘的温度 _______(选填“升高”或“降低”),下列生活中的哪个事例与此现象原理一致 (填序号)。

①夏天饮料里加冰块

②北方储存蔬菜的菜窖里常放几大桶水

③蒸笼蒸馒头

④通过洒水,给地面降温

解析:

(4)实验时,握金属盘的手明显感觉到金属盘的温度升高,说明水蒸气液化要放热,蒸馒头时就是利用水蒸气液化放热将馒头蒸熟的。

升高

③

甲 乙

(1)水沸腾前,气泡在上升过程中会逐渐变小,主要原因是气泡中的水蒸气在上升过程中发生了 (填物态变化名称)。

解析:

(1)水沸腾前,气泡在上升过程中会逐渐变小,主要原因是气泡中的水蒸气在上升过程中发生了液化。

21.小军和小华分别利用图甲的相同装置探究水沸腾时温度变化的特点,当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度,并绘制出了如图乙的水温与时间关系的图像。

液化

甲 乙

(2)分析图乙可知,小华将水加热至沸腾的时间明显较长,最有可能的原因是 。两人在探究过程中发现水的沸点未达到100 ℃,原因可能是 。

解析:(2)由图乙可知,将水加热至沸腾,小军用时3 min,小华用时6 min,且水的初温相同,小华加热时间长,最有可能的原因是小华用的水的质量比小军的大;两人在探究过程中发现水的沸点未达到100 ℃,原因可能是水面上方的气压未达到标准大气压。

21.小军和小华分别利用图甲的相同装置探究水沸腾时温度变化的特点,当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度,并绘制出了如图乙的水温与时间关系的图像。

小华加热水的质量较多

水面上方的气压未达到标准大气压

甲 乙

(3)小军在第9 min撤掉酒精灯后,发现有一段时间水温依然保持不变。理论上由于水汽化要吸收热量,且烧杯侧壁向外散热,会使水温下降,但水温却保持不变,说明这段时间内烧杯底部的温度 (选填“高于”“等于”或“低于”)杯内水的温度。

解析:(3)小军在第9 min撤掉酒精灯后,发现有一段时间水温依然保持不变。理论上由于水汽化要吸收热量,且烧杯侧壁向外散热,会使水温下降,但水温却保持不变,说明这段时间内烧杯底部的温度高于杯内水的温度。

21.小军和小华分别利用图甲的相同装置探究水沸腾时温度变化的特点,当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度,并绘制出了如图乙的水温与时间关系的图像。

高于

22.(21-22·许昌襄城期中)小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32 cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6 cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26 cm。求:

(1)温度每升高1 ℃,该温度计玻璃管内的水银柱上升的高度;

22.(21-22·许昌襄城期中)小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32 cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6 cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26 cm。求:

(2)当室温为20 ℃时,水银柱的长度;

解:(2)当室温为20℃时,相对于0 ℃,

水银柱上升的高度是

20 ℃×0.2 cm/℃=4 cm,

所以水银柱的长度为:

4 cm+6 cm=10 cm;

22.(21-22·许昌襄城期中)小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32 cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6 cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26 cm。求:

(3)若玻璃管上面至少要预留4 cm不标注刻度,这支温度计能测量的最高温度。

解:(3)若玻璃管上面至少要预留4 cm不标注刻度,

则水银柱的最大长度为:32 cm-4 cm=28 cm,

设能测量的量大温度为t,相对于0 ℃,水银柱上升的高度是:

t×0.2 cm/℃,所以水银柱的长度为:

t×0.2 cm/℃+6 cm=28 cm,t=110 ℃,

即这支温度计能测量的最高温度为110 ℃。

第三章过关检测卷

1.郑州一月份的平均气温是“-4.7 ℃”,读作 。

零下4.7摄氏度(或负4.7摄氏度)

2.下面有一些温度值,请在-18 ℃、0 ℃、20 ℃、37 ℃、42 ℃、100 ℃、200 ℃中选择正确答案填写在横线上:标准大气压下,水沸腾时的温度是 ;人体的正常温度是 ;洗澡水的最佳温度是 ;人感到最舒服的温度是 ;冰箱冷冻室的温度是 ;标准大气压下,水结冰时的温度是 ;炸鸡块时的油温是 。

100 ℃

37 ℃

42 ℃

20 ℃

-18 ℃

0 ℃

200 ℃

3.(21-22·许昌建安区期中)如图所示,人游泳后刚从水中出来,感觉特别冷,是因为人身上的水 (填写物态变化的名称)造成的,在此过程中要 热量;如果有风吹来,人会感到更冷,这是因为________________________________________

__________。

解析:

人游泳后刚从水中出来,身体表面有较多的水,这些水会吸热蒸发,所以人感觉特别冷;空气流动速度越快,蒸发越快;如果此时有风吹来,体表水分蒸发更快,从身体带走的热量更多,人会感到更冷。

汽化

吸收

液体表面的空气流速越快,蒸发越快,吸热就越快

4.随着科技的发展,“呼风唤雨”的神话已成为现实。人工降雨是用飞机在空中喷撒干冰(固态二氧化碳),干冰迅速 ,这个过程需要 热量,周围空气中的水蒸气 成小冰粒,冰粒逐渐变大而下落,下落过程中 成小水滴,就形成了降雨。(均填物态变化的名称)

解析:

用干冰进行人工降雨的过程中,干冰进入云层迅速升华,从周围空气吸收热量,空气温度急剧下降,空气中的水蒸气由气态直接凝华为固态小冰晶;

小冰晶变大后下落,遇到暖气流吸收热量,熔化为液态,形成降雨。

升华

吸收

凝华

熔化

5.实验室有一支读数不准确的温度计,在测冰水混合物的温度时,其读数为20 ℃,在测一标准大气压下沸水的温度时,其读数为80 ℃。温度计示数为41 ℃时,对应的实际温度是 ;实际温度为60 ℃时,温度计的示数是 。

35 ℃

56 ℃

6.(20-21·郑州期末)某兴趣小组以相同的烧杯盛等量的水,以相同的热源同时加热。如图所示,甲杯为隔水加热,乙杯为隔油加热,丙杯为隔砂加热,加热足够长时间后,测得烧杯外物质的温度分别为水温100 ℃、油温300 ℃、砂温600 ℃,甲、乙、丙三杯中的水能沸腾的有 。

解析:

甲杯中的水温等于100 ℃,但由于不能继续从外面烧杯中吸收热量,所以不会沸腾;

乙、丙两烧杯外的物质分别达到了300 ℃和600 ℃,而水的沸点为100 ℃,故乙、丙两烧杯中的水能达到沸点且能够继续吸热,故乙、丙两烧杯的水能沸腾。

乙、丙

雪 雾 露 霜

7.如图所示,自然界中的雪、雾、露、霜等现象,都是水这种物质发生物态变化形成的。对这些现象的描述,正确的是( )

A.雪的形成是凝华现象,需要吸热 B.雾的形成是汽化现象,需要吸热

C.露的形成是液化现象,需要放热 D.霜的形成是凝固现象,需要放热

解析:

雪是由空气中的水蒸气遇冷直接变成固态的小冰晶,是凝华现象,需要放热,故A错误;雾是由空气中的水蒸气遇冷液化而成的小水滴,附着在空中小尘埃上形成的,是液化现象,需要放热,故B错误;露是由空气中的水蒸气遇冷液化而成的小水滴,附着在草叶上形成的,是液化现象,需要放热,故C正确;霜的形成是凝华现象,需要放热,故D错误。

C

8.(2021·南阳镇平模拟)把适量的冰块和盐放入易拉罐中,用筷子搅拌一会儿,暑气逼人的夏天,易拉罐的下部和底部居然出现了白霜。把适量的冰块和盐放入易拉罐中,用筷子搅拌,这样做可以( )

A.提高冰的熔点,使冰熔化,易拉罐温度低于0 ℃

B.降低冰的熔点,使冰凝固,易拉罐温度低于0 ℃

C.降低冰的熔点,使冰熔化,易拉罐温度低于0 ℃

D.提高冰的熔点,使冰液化,易拉罐温度低于0 ℃

解析:

盐和冰混合搅拌,冰的熔点降低,冰熔化吸热,使易拉罐温度进一步降低。

周围空气中的水蒸气遇冷凝华成白霜,附着在易拉罐的下部和底部。

C

9.市场上有一种保温杯,外层为隔热材料,内层为导热材料,夹层间有“神奇物质”。如图所示,开水倒入杯中数分钟后,水温降为55 ℃且能较长时间保持不变。“神奇物质”在55 ℃( )

A.处于固态 B.处于液态

C.处于固、液混合态 D.以上情况都有可能

解析:

根据题意得:这种“神奇物质”是一种晶体,晶体熔化吸热、凝固放热温度保持不变,这种晶体能使水温在55 ℃且能较长时间保持不变,这种晶体的熔点为55 ℃,所以55 ℃的这种物质可能是固态(达到熔点尚未熔化),可能是液态(刚刚熔化结束),也可能是固液混合态(熔化过程中),故以上情况都有可能。

D

10.如图所示,甲、乙两图为两物质熔化时的温度变化曲线(标准大气压时),根据图像判断下列说法正确的是( )

A.图甲可能是石蜡的熔化曲线

B.图乙可能是晶体的熔化曲线

C.图甲中的AB段反映的是物质所处固液

共存状态

D.图甲中的BC段反映的是物质所处固液

共存状态,物质吸热,温度不变

甲 乙

解析:甲物质吸收热量温度上升、不变、升高,是晶体的熔化过程,石蜡属于非晶体,故A错误。乙物质吸收热量温度不断升高的过程,是非晶体的熔化过程,故B错误。对于甲,AB段物质还没有熔化,此时吸收热量,温度不断升高,处于固体状态,故C错误。图甲中的BC段反映的是物质所处固液共存状态,物质在熔化过程中吸热,温度不变,故D正确。

D

11.生活中我们常看到“白气”,下列有关“白气”形成的说法中正确的是( )

A.夏天从冰箱取出的冰棍周围冒“白气”,这是冰棍凝华成的水蒸气

B.文艺演出时舞台上经常释放“白气”,这是干冰升华吸热,使空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠

C.冬天水烧开后壶嘴处喷出“白气”,这是壶嘴喷出的水蒸气

D.深秋清晨的河面上经常出现“白气”,这是河水蒸发出的水蒸气

解析:

夏天冰棍周围冒出的“白气”,是空气中的水蒸气遇到温度低的冰棍液化形成的小水珠,故A错误;文艺演出时舞台上出现的“白气”,是干冰升华吸热,使空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠,故B正确;冬天水烧开后壶嘴处喷出的“白气”,是高温水蒸气喷出壶嘴后遇到温度较低的空气而液化形成的小水珠,故C错误;深秋清晨的河面上出现的“白气”,是河面上方的水蒸气遇到低温空气后液化形成的小水珠,故D错误。

B

12.(21-22·许昌襄城期中)如图所示,在密封的试管底部放入少量的碘。为了能较快地观察到碘的升华现象又要防止碘熔化,已知碘的熔点为113.7 ℃,酒精灯外焰温度约为600 ℃,则下列加热方式合适的是将试管( )

A.放入开水中

B.用酒精灯外焰加热

C.放入冰水混合物中

D.置于常温下的空气中

解析:

为了观察到碘的升华现象又要防止碘熔化,应将试管放入开水中,1标准大气压下,开水温度为100 ℃,达不到碘的熔点,碘不会发生熔化现象,但可以发生升华现象。

A

13.(21-22·平顶山汝州期末)下表为几种物质在标准大气压下的熔点和沸点,则( )

A.铁在1 800 ℃时处于固液共存状态

B.白炽灯的灯丝用金属钨,是由于钨的熔点高

C.可用酒精温度计测量沸水的温度

D.黑龙江北部地区最低气温可达-52.3 ℃,

这时可用水银温度计测量当地气温

物质 熔点/℃ 沸点/℃

铁 1 535 2 750

水银 -38.8 357

酒精 -117 78

钨 3 410 5927

解析:

铁的熔点为1 535 ℃,1 800 ℃高于铁的熔点,所以铁在1 800 ℃时处于液态,故A错误;因为金属钨的熔点高,因此用钨做白炽灯的灯丝,故B正确;沸水的温度为100 ℃,如果用酒精温度计去测量沸水的温度,还没等达到水的沸点,酒精已经沸腾了,无法测出沸水的温度,故C错误;黑龙江北部地区最低气温可达-52.3 ℃,水银的凝固点为-38.8 ℃,没等到测出当地气温,里面的水银已经凝固了,无法使用,故D错误。

B

A B C D

14.当室内温度为20 ℃时,用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,下列哪幅图基本反映了温度计的读数随时间的变化( )

解析:

酒精蒸发吸热,能使它附着的温度计温度下降;随着酒精迅速蒸发掉后,受空气温度的影响,温度计的示数又会上升,直到和周围温度相同时,不再上升,故C正确,A、B、D错误。

C

15.(双选)一位年轻的护士在忙碌中用同一支体温计连续测了甲、乙、丙三人的体温,中途没有将水银甩回玻璃泡内,结果三人的体温都是39.5 ℃,有关三人真实体温下列说法正确的是( )

A.三个人体温都是39.5 ℃ B.甲的体温一定是39.5 ℃

C.乙、丙两人的体温都低于39.5 ℃ D.乙、丙两人的体温一定不会高于39.5 ℃

解析:

甲的体温等于39.5 ℃,因为甲测体温前用的是甩好的体温计,所以,结果准确;

给乙和丙测量时没甩体温计,结果不一定准确,可能等于、也可能小于甲的体温,但一定不会高于39.5 ℃,故BD正确。

BD

16.(双选)如图所示是小明同学设计的一个温度计的示意图。瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管中间有一段液柱。下列说法错误的是( )

A.这个温度计是根据液体的热胀冷缩规律来测量温度的

B.将此装置放在室内,温度升高时液柱向左移动

C.若液柱向右移动,则说明温度升高了

D.为了提高此温度计的灵敏度,便于读数,可采取将弯管做细一点的方法

解析:

气体温度计的原理是根据气体的热胀冷缩规律来测量温度的,故A错误;

当温度升高时,瓶内气体体积增大,所以液柱将向左移动,故液柱向右移动,说明温度降低,故B正确、C错误;

细弯管再细一点或瓶子再大些都可以提高测量的精确程度,故D正确。

AC

17.如图所示的温度计示数为12 ℃,请在该温度计的玻璃管内将液柱涂黑。

解析:

由题图可知,温度计的一大格表示10 ℃,一个大格之间有5个小格,一个小格代表的温度为2 ℃,此温度计的分度值为2 ℃。

18.请在图中大致画出能描述晶体凝固的图像。

解析:

晶体物质在液态时,若放出热量,其温度不断降低;达到凝固点时,继续放出热量,温度保持在凝固点不变;完全凝固为固体后,继续放出热量,温度又不断降低。

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

(1)安装实验器材时,应按照 (选填“自上而下”或“自下而上”)的顺序进行。

解析:(1)酒精灯需用外焰加热,所以要放好酒精灯,再固定铁圈的高度;而温度计的玻璃泡要浸没到液体中,不能碰到容器壁和容器底,所以放好烧杯后,再调节温度计的高度;所以按照“自下而上”的顺序进行安装。

甲 乙 丙

自下而上

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

(2)实验中对该物质采用的加热方法是 ,这样做的目的是 。

解析:

(2)将装有固体的试管放入水中加热,这是水浴法,这样做的目的是使物质受热均匀。

甲 乙 丙

水浴法

使物质受热均匀

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

解析:(3)由图乙知,A俯视,读数会偏大,C仰视,读数会偏小,B读数方法正确;由于该物质在熔化过程中,温度保持不变,所以是晶体;结合图丙可知CD段为液体,之后继续加热,温度一直上升,到达90 ℃不变,说明液体开始沸腾。

乙 丙

(3)试管内物质在加热过程中,某时刻温度如图乙所示,读数方法正确的是 _(选填“A”“B”或“C”),某同学根据实验记录的数据描绘出该物质的温度随时间变化的图像,则该物质是 (选填“晶体”或“非晶体”),CD段该物质处于 (选填“固态”“液态”或“固液共存态”)。

B

晶体

液态

19.(21-22·新乡原阳期中改编)在“探究物质的熔化规律”的实验时,实验装置如图甲所示,实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。(当地气压为一个标准大气压)

(4)根据描绘的图像,该物质的熔点为 ℃,该物质熔化前升温比熔化后 _____(选填“快”或“慢”)。

解析:(4)根据描绘的图线可知,该物质在50 ℃,吸热温度不再升高,故熔点为50 ℃,该物质熔化前,温度升高30 ℃用了3 min,而熔化后升高40 ℃用了2 min,所以该物质熔化前升温比熔化后升温慢。

甲 乙 丙

50

慢

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(1) 组装实验装置时,要根据 (选填“酒精灯”“酒精灯及其火焰”或“烧瓶”)高度,先固定好 _______(选填“铁夹”或“铁圈”),然后再依次固定好其他器材。

解析:

(1)组装实验装置时,要根据酒精灯及其火焰高度,先固定好铁圈,然后再依次固定好其他器材。

酒精灯及其火焰

铁圈

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(2)点燃酒精灯给烧瓶中的水加热,当水沸腾时,往瓶口的上方倾斜放置一金属盘,一段时间后,观察到金属盘的底部出现 ,这是水蒸气由于 而发生了 (填物态变化名称)。

解析:

(2)点燃酒精灯给烧瓶中的水加热,当水沸腾时,往瓶口的上方倾斜放置一金属盘,一段时间后,观察到金属盘的底部出现小水珠,这是因为水蒸气遇到冷的金属盘降温而发生了液化。

小水珠

降温

液化

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(3)若要使实验效果更加明显,可以在金属盘内盛放适量的 ________(选填“冰块”或“热水”)。

解析:

(3)要使金属盘的温度变低,可加入冰块。冰块熔化吸热,使金属盘变冷,可使实验效果更加明显。

冰块

20.如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图。

(4)实验时,握金属盘的手明显感觉到金属盘的温度 _______(选填“升高”或“降低”),下列生活中的哪个事例与此现象原理一致 (填序号)。

①夏天饮料里加冰块

②北方储存蔬菜的菜窖里常放几大桶水

③蒸笼蒸馒头

④通过洒水,给地面降温

解析:

(4)实验时,握金属盘的手明显感觉到金属盘的温度升高,说明水蒸气液化要放热,蒸馒头时就是利用水蒸气液化放热将馒头蒸熟的。

升高

③

甲 乙

(1)水沸腾前,气泡在上升过程中会逐渐变小,主要原因是气泡中的水蒸气在上升过程中发生了 (填物态变化名称)。

解析:

(1)水沸腾前,气泡在上升过程中会逐渐变小,主要原因是气泡中的水蒸气在上升过程中发生了液化。

21.小军和小华分别利用图甲的相同装置探究水沸腾时温度变化的特点,当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度,并绘制出了如图乙的水温与时间关系的图像。

液化

甲 乙

(2)分析图乙可知,小华将水加热至沸腾的时间明显较长,最有可能的原因是 。两人在探究过程中发现水的沸点未达到100 ℃,原因可能是 。

解析:(2)由图乙可知,将水加热至沸腾,小军用时3 min,小华用时6 min,且水的初温相同,小华加热时间长,最有可能的原因是小华用的水的质量比小军的大;两人在探究过程中发现水的沸点未达到100 ℃,原因可能是水面上方的气压未达到标准大气压。

21.小军和小华分别利用图甲的相同装置探究水沸腾时温度变化的特点,当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度,并绘制出了如图乙的水温与时间关系的图像。

小华加热水的质量较多

水面上方的气压未达到标准大气压

甲 乙

(3)小军在第9 min撤掉酒精灯后,发现有一段时间水温依然保持不变。理论上由于水汽化要吸收热量,且烧杯侧壁向外散热,会使水温下降,但水温却保持不变,说明这段时间内烧杯底部的温度 (选填“高于”“等于”或“低于”)杯内水的温度。

解析:(3)小军在第9 min撤掉酒精灯后,发现有一段时间水温依然保持不变。理论上由于水汽化要吸收热量,且烧杯侧壁向外散热,会使水温下降,但水温却保持不变,说明这段时间内烧杯底部的温度高于杯内水的温度。

21.小军和小华分别利用图甲的相同装置探究水沸腾时温度变化的特点,当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度,并绘制出了如图乙的水温与时间关系的图像。

高于

22.(21-22·许昌襄城期中)小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32 cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6 cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26 cm。求:

(1)温度每升高1 ℃,该温度计玻璃管内的水银柱上升的高度;

22.(21-22·许昌襄城期中)小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32 cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6 cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26 cm。求:

(2)当室温为20 ℃时,水银柱的长度;

解:(2)当室温为20℃时,相对于0 ℃,

水银柱上升的高度是

20 ℃×0.2 cm/℃=4 cm,

所以水银柱的长度为:

4 cm+6 cm=10 cm;

22.(21-22·许昌襄城期中)小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32 cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6 cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26 cm。求:

(3)若玻璃管上面至少要预留4 cm不标注刻度,这支温度计能测量的最高温度。

解:(3)若玻璃管上面至少要预留4 cm不标注刻度,

则水银柱的最大长度为:32 cm-4 cm=28 cm,

设能测量的量大温度为t,相对于0 ℃,水银柱上升的高度是:

t×0.2 cm/℃,所以水银柱的长度为:

t×0.2 cm/℃+6 cm=28 cm,t=110 ℃,

即这支温度计能测量的最高温度为110 ℃。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活