纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动课件((共27张PPT))

文档属性

| 名称 | 纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动课件((共27张PPT)) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 973.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-26 23:30:36 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第2课 诸侯纷争与

变法运动

课标要求:

1、通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

2、了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

新课导入:

比尔·盖茨:公司离破产永远只有18个月。他的意思是说,假如企业无法不断的创新进步,也许 年后就不复存在了。企业如此,国家、社会亦应如此。春秋战国时期,是我国历史上典型的大动荡、大变革时期,在这个历史时期,我国社会的生产、政治、军事和文化等方面都发生了巨大的变化,而这一时期的改革家们也不失时机的推动改革,在努力实现富国强兵的同时,更推动了我国社会发生根本性的变化,引领历史向前发展。本节课我们就一起来学习一下这段历史,看看春秋时期究竟发生了怎样的变化,改革家们顺应时势都作了怎样的的改革,又怎么样推动我国历史向前进步的。

第一篇 春秋战国时期发

生的变化

一、政治的变化

材料一:阅读教材P9页引言。

周王室衰微

依据是什么?

2.材料二:《春秋战国门再吟》年代: 唐 作者: 周昙

周室衰微不共匡,干戈终日互争强。

诸侯若解尊天子,列国何因次第亡。

两则材料反映了什么共同的历史信息?

1、权力下移:“礼乐征伐自天子出”→ “礼乐征伐自诸侯出→ “礼乐征伐自大夫出”

引起怎样的变化?

酿成什么后果?

变化:

2、分封制、宗法制遭到破坏→新的封建制度开始产生

后果:

战争频繁,社会动荡

急剧动荡的社会形势必然导致人口的大流动、大迁徙。这种迁徙往往是两种方式,一种是为了躲避战争,流亡他乡;一种是战胜国对战败国人口的虏掠以及为完成对战败的占领而驻扎军队和迁徙人口。而这种大规模的人口迁徙必然会形成民族杂居,互通婚姻等,进而促进民族融合。

——选自《春秋时期人口流动迁徙问题研究》李汉龙

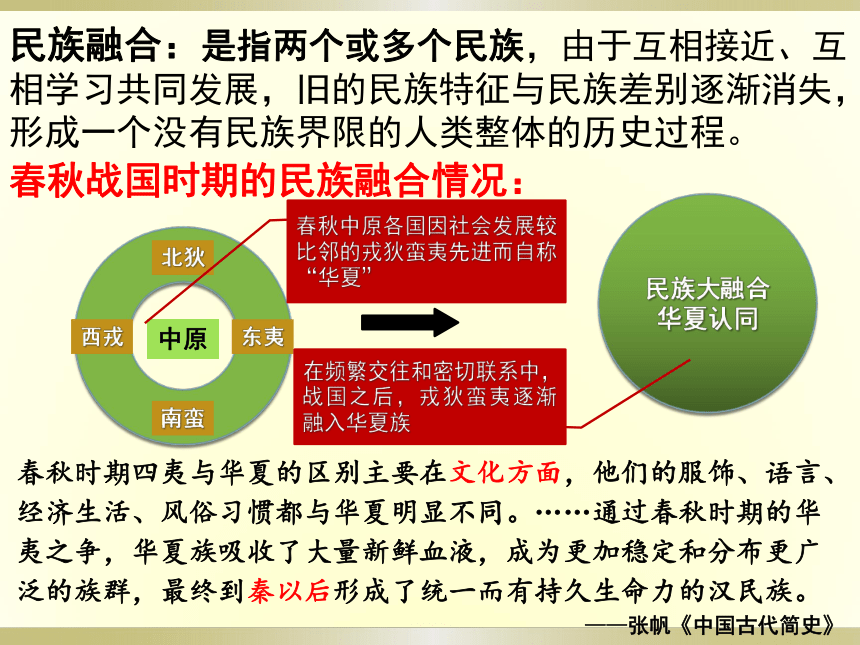

民族融合:是指两个或多个民族,由于互相接近、互相学习共同发展,旧的民族特征与民族差别逐渐消失,形成一个没有民族界限的人类整体的历史过程。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较比邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”

民族大融合华夏认同

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

春秋时期四夷与华夏的区别主要在文化方面,他们的服饰、语言、经济生活、风俗习惯都与华夏明显不同。……通过春秋时期的华夷之争,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——张帆《中国古代简史》

春秋战国时期的民族融合情况:

阅读教材P11,请指出春秋战国时期在政治领域还发生了哪些变化。

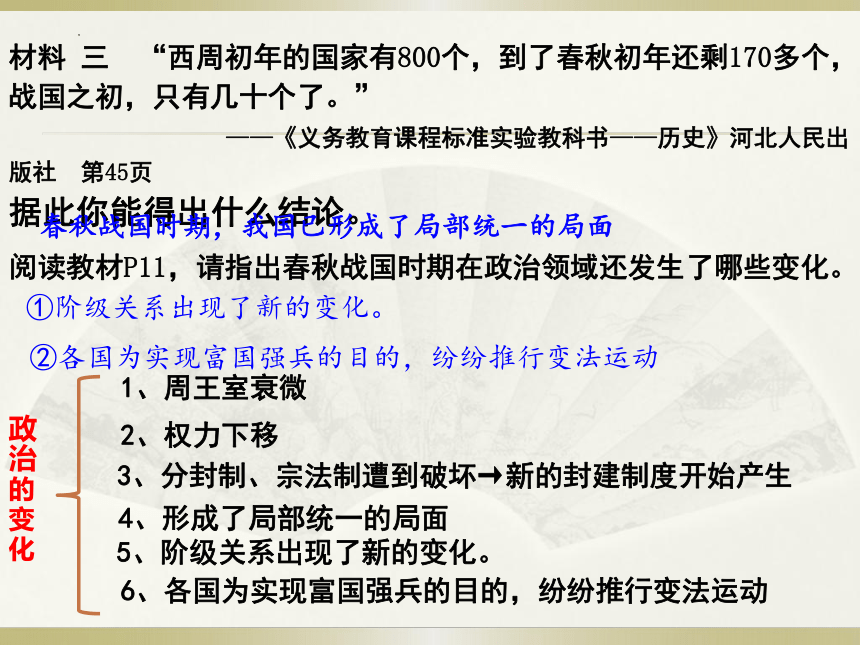

材料 三 “西周初年的国家有800个,到了春秋初年还剩170多个,战国之初,只有几十个了。”

——《义务教育课程标准实验教科书——历史》河北人民出版社 第45页

据此你能得出什么结论。

春秋战国时期,我国已形成了局部统一的局面

①阶级关系出现了新的变化。

②各国为实现富国强兵的目的,纷纷推行变法运动

政治的变化

1、周王室衰微

2、权力下移

3、分封制、宗法制遭到破坏→新的封建制度开始产生

4、形成了局部统一的局面

5、阶级关系出现了新的变化。

6、各国为实现富国强兵的目的,纷纷推行变法运动

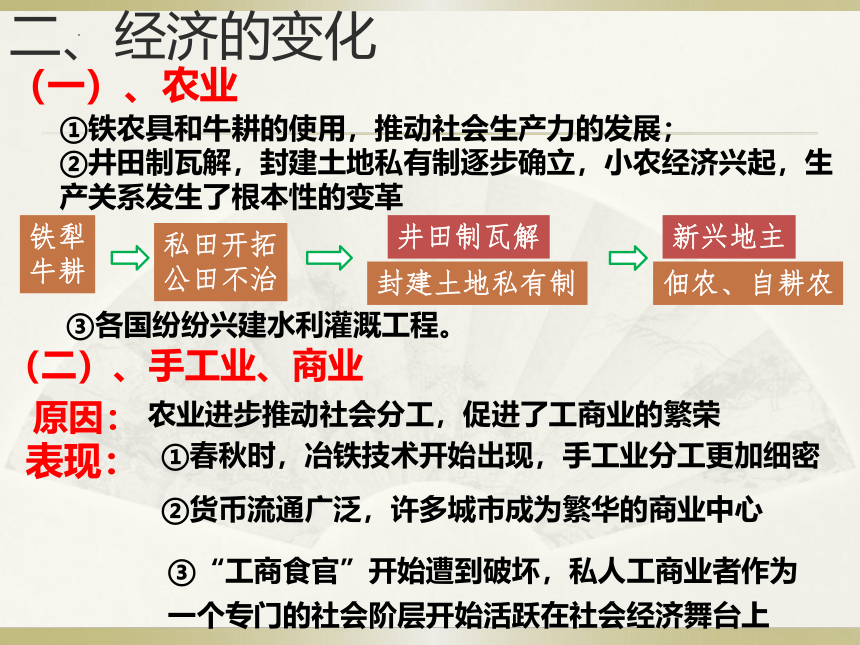

二、经济的变化

①铁农具和牛耕的使用,推动社会生产力的发展;

②井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,小农经济兴起,生产关系发生了根本性的变革

铁犁

牛耕

井田制瓦解

佃农、自耕农

封建土地私有制

新兴地主

私田开拓

公田不治

(一)、农业

③各国纷纷兴建水利灌溉工程。

(二)、手工业、商业

原因:

农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣

表现:

①春秋时,冶铁技术开始出现,手工业分工更加细密

②货币流通广泛,许多城市成为繁华的商业中心

③“工商食官”开始遭到破坏,私人工商业者作为一个专门的社会阶层开始活跃在社会经济舞台上

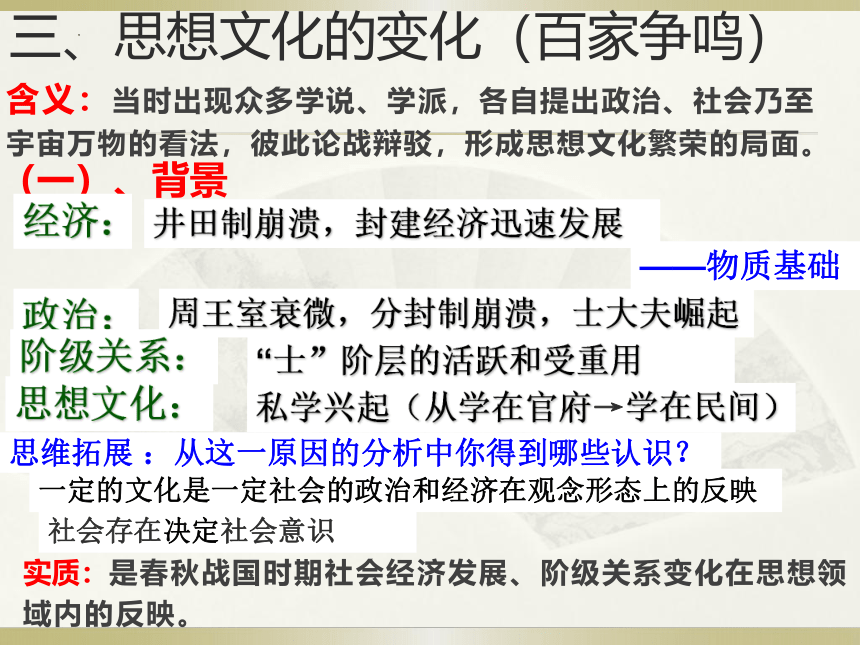

三、思想文化的变化(百家争鸣)

(一)、背景

经济:

井田制崩溃,封建经济迅速发展

周王室衰微,分封制崩溃,士大夫崛起

私学兴起(从学在官府→学在民间)

“士”阶层的活跃和受重用

——物质基础

思维拓展 :从这一原因的分析中你得到哪些认识?

一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映

社会存在决定社会意识

政治:

阶级关系:

思想文化:

含义:当时出现众多学说、学派,各自提出政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成思想文化繁荣的局面。

实质:是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

1. 孔子和早期儒学

春秋晚期鲁国人,名丘,字仲尼,尊称“万世师表”“至圣”。

孔子

(二)、表现

(1)、孔子的思想主张

政治思想

① “仁”的学说 (核心)

要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容。

子曰:“仁者爱人。”(孔子的民本思想) 己所不欲,勿施于人

子曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”

子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”

“请问之?”

曰:“恭、宽、信、敏、惠。……”

如何实行仁:“克己复礼”

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”《论语·为政》

“……子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。” 《论语·颜渊》

“君君、臣臣、父父、子子”

②“为政以德”

统治者爱惜民力,反对苛政和任意刑杀。

③“克己复礼”

希望恢复周礼,维护等级制度。

(进步)

(保守)

如何看待孔子的“仁” “德”“礼” ?

1.进步性:

A、调和社会关系,促进社会稳定

B、提高人民地位,促进生产发展

C、有利于抑制统治者的暴政

2.保守性: 主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治

合作探究一:在春秋时期,孔子为安定社会秩序,开出了 “仁”的处方,但他周游列国十四载,积极推销他的政治方案,为什么未被诸侯们采纳?

社会背景:春秋时期分封制崩溃,诸侯割据,社会秩序相当混乱,统治者为在兼并战争中取胜,热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,

儒家自身:虽然儒家思想符合人民的利益,但在当时未能适应形势,满足统治者兼并战争的需要。

子曰:“有教无类。” (论语·卫灵公)

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(论语·为政);

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政)

教育思想 ①有教无类(作用)

②重视对文化典籍的整理

文学贡献:其言论《论语》,编订整理出《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》等。

孔子开创了儒家学说,儒家思想后来成为我国封建社会的正统思想,也成为我国传统文化的主流思想。

2.战国时期儒家思想的继承发展:

—— 孟子、荀子

① “仁政”

② “民贵君轻”(民本思想)

③ 伦理观 “性本善”

A “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”

B “民为贵,社稷次之,君为轻。”

C “恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;恭敬之心,礼之端也,是非之心,智之端也‥‥‥仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”(四端)

(1)孟子的思想

“亚圣”

孟子,名轲,战国中期邹国人,他自认为是儒家学派的正宗。一生以教书为主,也曾游说于各诸侯国。晚年著书立说,他的言论被整理成《孟子》一书。

(2) 荀子的思想

A“仁义德行,常安之术也。”

B “君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”

C 人之性恶,其善者伪也。

D “天行有常,不为尧存,不为桀亡”。

① “仁义”和“王道”

② “君舟民水”

③ 伦理观 “性本恶”

④朴素的唯物思想

荀子,名况,战国晚期赵国人。荀子有两位有名的学生:一位是杰出的学者韩非子,一位是秦始皇的丞相李斯。

比较孔子、孟子、荀子思想的异同

孔子 孟子 荀子

同 仁的思想

民本思想

异 人性论

仁

爱人

性相近

仁 政

仁 义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,又吸收了一些其他学派的积极合理成份,使儒学体系更加完善,儒学思想更能适应社会的需要。战国后期发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

3.道家、法家和墨家

道家:

①老子:

世界本原是“道”

主张“无为”和“小国寡民”

认为任何事都存在对立面,并相互转化

道家创始人,春秋晚期楚国人,

姓李名耳,号老聃。

——朴素唯物论

——朴素辩证法

消极悲观,代表没落的奴隶主的心态

②庄子:

崇尚逍遥自由。庄子的“道”则是一个几乎不可能发现与渗透的事物,或者说庄子将“道”过分神秘化了,更像是一种凌驾于宇宙万物之中的独立,永恒的绝对精神,倾向于客观唯心主义。

法家代表韩非子

——代表新兴地主积极进取的风貌

主张建立专制主义中央集权

认为今胜于昔,主张变法

(此法乃帝王之法,一人之法)

主张以法治国

符合大一统专制国家发展需要

韩非其人,也称韩非子(约公元前280一前233年)战国末期韩国人,韩王室诸公子之一,他的著作很多,主要收集在《韩非子》一书中。韩非是战国末期带有唯物主义色彩的哲学家,法家思想的集大成者。

以法为本,法不阿贵

——《韩非子》

评价

积极: 法家以主张“以法治国”的“法治”而闻名,而且提出了一整套的理论和方法。这为后来建立的中央集权的秦朝提供了有效的理论依据。

局限:法家也有其不足的地方。如极力夸大法律的作用,强调用重刑来治理国家,“以刑去刑”,而且是对轻罪实行重罚,迷信法律的作用。他们认为人的本性都是追求利益的,没有什么道德的标准可言,所以,就要用利益、荣誉来诱导人民去做。

墨家创始人墨子

——代表小生产者追求公平的愿望

兼爱、非攻、尚贤、节俭

墨子

(约前468年-前376年)

墨子名翟,鲁国人或曰宋国人。是春秋末战国初时期的思想家、学者,墨家学派的创始人。墨子出身平民,是小手工业者。墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,但后来逐渐对儒家的烦琐礼乐感到厌烦,最终舍掉了儒学,形成自己的墨家学派。其成员多为生活艰难的小生产者。

阴阳家代表人物、邹衍

战国末期齐国人(今山东省济南市章丘区相公庄街道郝庄村) 。五行创始人。

(约公元前324年~公元前250年

邹衍的阴阳五行思想对后代哲学,医学,历法,建筑等领域影响很大,尤其是在汉代被董仲舒的新儒学所吸收,成为支持“君权神授”的学说的理论框架

百家争鸣的意义:

P13

第二篇 春秋战国时期

的变法运动

1、春秋时期

诸侯国 措施 实质

齐国 “相地而衰征” (根据土地的好坏和产量多寡征取不同数量的田赋)

承认土地私有

鲁国 “初税亩” (不论公田、私田一律按亩征税) 晋国 “作爰田”以公田赏赐众人 2、战国时期

诸侯国 改革的推行者

燕国 乐毅

齐国 邹忌

赵国 公仲连

魏国 李悝

韩国 申不害

楚国 吴起

秦国 商鞅

其中持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法是商鞅变法

商鞅变法

除旧 布新 目的及作用

经济 废井田 开阡陌

重农抑商、奖励耕织

统一度量衡

政治 废分封 奖励军功

建立县制

推行什伍连坐

文化 燔诗书 “明法令”

加强思想控制

技击旧势力,加强对人民的控制

实行中央集权

推动贵族政治向官僚政治的转变

加强集权制度,便利经济交流和赋税征收

发展农耕、富国强兵

以法律形式确立封建土地私有制

积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

【合作探究二】依据材料并结合所学知识,探究如何评价商鞅变法?

材料一:(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。 ——《史记·商君列传》

材料二 孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。 ——李斯《谏逐客书》

材料三: 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策一》

商鞅变法是新兴的地主阶级为了维护自己的统治、实现富国强兵而进行的一次变法运动(定性)

课堂总结

诸侯纷争与变法运动

经济:

①农业 生产工具、土地制度→小农经济

②手工业 冶铁技术,分工更加细密

③商业 货币流通更广、城市成为商业

中心,“工商食官”局面被打破

政治:

①周王室衰微→权力下移→分封制

瓦解,诸侯纷争,社会动荡;

②士阶层壮大,新兴地主阶级兴起;

③各国纷纷推行变法运动

文化:

①私学兴起,学术下移;

②百家争鸣

诸侯国纷纷推行变法运动。(以商鞅变法为典型)

社

会

大

变

革

时

期

1.新的封建制度开始产生

2、形成了局部统一的局面

为实现富国强兵

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

第2课 诸侯纷争与

变法运动

课标要求:

1、通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

2、了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

新课导入:

比尔·盖茨:公司离破产永远只有18个月。他的意思是说,假如企业无法不断的创新进步,也许 年后就不复存在了。企业如此,国家、社会亦应如此。春秋战国时期,是我国历史上典型的大动荡、大变革时期,在这个历史时期,我国社会的生产、政治、军事和文化等方面都发生了巨大的变化,而这一时期的改革家们也不失时机的推动改革,在努力实现富国强兵的同时,更推动了我国社会发生根本性的变化,引领历史向前发展。本节课我们就一起来学习一下这段历史,看看春秋时期究竟发生了怎样的变化,改革家们顺应时势都作了怎样的的改革,又怎么样推动我国历史向前进步的。

第一篇 春秋战国时期发

生的变化

一、政治的变化

材料一:阅读教材P9页引言。

周王室衰微

依据是什么?

2.材料二:《春秋战国门再吟》年代: 唐 作者: 周昙

周室衰微不共匡,干戈终日互争强。

诸侯若解尊天子,列国何因次第亡。

两则材料反映了什么共同的历史信息?

1、权力下移:“礼乐征伐自天子出”→ “礼乐征伐自诸侯出→ “礼乐征伐自大夫出”

引起怎样的变化?

酿成什么后果?

变化:

2、分封制、宗法制遭到破坏→新的封建制度开始产生

后果:

战争频繁,社会动荡

急剧动荡的社会形势必然导致人口的大流动、大迁徙。这种迁徙往往是两种方式,一种是为了躲避战争,流亡他乡;一种是战胜国对战败国人口的虏掠以及为完成对战败的占领而驻扎军队和迁徙人口。而这种大规模的人口迁徙必然会形成民族杂居,互通婚姻等,进而促进民族融合。

——选自《春秋时期人口流动迁徙问题研究》李汉龙

民族融合:是指两个或多个民族,由于互相接近、互相学习共同发展,旧的民族特征与民族差别逐渐消失,形成一个没有民族界限的人类整体的历史过程。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较比邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”

民族大融合华夏认同

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

春秋时期四夷与华夏的区别主要在文化方面,他们的服饰、语言、经济生活、风俗习惯都与华夏明显不同。……通过春秋时期的华夷之争,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——张帆《中国古代简史》

春秋战国时期的民族融合情况:

阅读教材P11,请指出春秋战国时期在政治领域还发生了哪些变化。

材料 三 “西周初年的国家有800个,到了春秋初年还剩170多个,战国之初,只有几十个了。”

——《义务教育课程标准实验教科书——历史》河北人民出版社 第45页

据此你能得出什么结论。

春秋战国时期,我国已形成了局部统一的局面

①阶级关系出现了新的变化。

②各国为实现富国强兵的目的,纷纷推行变法运动

政治的变化

1、周王室衰微

2、权力下移

3、分封制、宗法制遭到破坏→新的封建制度开始产生

4、形成了局部统一的局面

5、阶级关系出现了新的变化。

6、各国为实现富国强兵的目的,纷纷推行变法运动

二、经济的变化

①铁农具和牛耕的使用,推动社会生产力的发展;

②井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,小农经济兴起,生产关系发生了根本性的变革

铁犁

牛耕

井田制瓦解

佃农、自耕农

封建土地私有制

新兴地主

私田开拓

公田不治

(一)、农业

③各国纷纷兴建水利灌溉工程。

(二)、手工业、商业

原因:

农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣

表现:

①春秋时,冶铁技术开始出现,手工业分工更加细密

②货币流通广泛,许多城市成为繁华的商业中心

③“工商食官”开始遭到破坏,私人工商业者作为一个专门的社会阶层开始活跃在社会经济舞台上

三、思想文化的变化(百家争鸣)

(一)、背景

经济:

井田制崩溃,封建经济迅速发展

周王室衰微,分封制崩溃,士大夫崛起

私学兴起(从学在官府→学在民间)

“士”阶层的活跃和受重用

——物质基础

思维拓展 :从这一原因的分析中你得到哪些认识?

一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映

社会存在决定社会意识

政治:

阶级关系:

思想文化:

含义:当时出现众多学说、学派,各自提出政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成思想文化繁荣的局面。

实质:是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

1. 孔子和早期儒学

春秋晚期鲁国人,名丘,字仲尼,尊称“万世师表”“至圣”。

孔子

(二)、表现

(1)、孔子的思想主张

政治思想

① “仁”的学说 (核心)

要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容。

子曰:“仁者爱人。”(孔子的民本思想) 己所不欲,勿施于人

子曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”

子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”

“请问之?”

曰:“恭、宽、信、敏、惠。……”

如何实行仁:“克己复礼”

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”《论语·为政》

“……子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。” 《论语·颜渊》

“君君、臣臣、父父、子子”

②“为政以德”

统治者爱惜民力,反对苛政和任意刑杀。

③“克己复礼”

希望恢复周礼,维护等级制度。

(进步)

(保守)

如何看待孔子的“仁” “德”“礼” ?

1.进步性:

A、调和社会关系,促进社会稳定

B、提高人民地位,促进生产发展

C、有利于抑制统治者的暴政

2.保守性: 主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治

合作探究一:在春秋时期,孔子为安定社会秩序,开出了 “仁”的处方,但他周游列国十四载,积极推销他的政治方案,为什么未被诸侯们采纳?

社会背景:春秋时期分封制崩溃,诸侯割据,社会秩序相当混乱,统治者为在兼并战争中取胜,热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,

儒家自身:虽然儒家思想符合人民的利益,但在当时未能适应形势,满足统治者兼并战争的需要。

子曰:“有教无类。” (论语·卫灵公)

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(论语·为政);

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政)

教育思想 ①有教无类(作用)

②重视对文化典籍的整理

文学贡献:其言论《论语》,编订整理出《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》等。

孔子开创了儒家学说,儒家思想后来成为我国封建社会的正统思想,也成为我国传统文化的主流思想。

2.战国时期儒家思想的继承发展:

—— 孟子、荀子

① “仁政”

② “民贵君轻”(民本思想)

③ 伦理观 “性本善”

A “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”

B “民为贵,社稷次之,君为轻。”

C “恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;恭敬之心,礼之端也,是非之心,智之端也‥‥‥仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”(四端)

(1)孟子的思想

“亚圣”

孟子,名轲,战国中期邹国人,他自认为是儒家学派的正宗。一生以教书为主,也曾游说于各诸侯国。晚年著书立说,他的言论被整理成《孟子》一书。

(2) 荀子的思想

A“仁义德行,常安之术也。”

B “君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”

C 人之性恶,其善者伪也。

D “天行有常,不为尧存,不为桀亡”。

① “仁义”和“王道”

② “君舟民水”

③ 伦理观 “性本恶”

④朴素的唯物思想

荀子,名况,战国晚期赵国人。荀子有两位有名的学生:一位是杰出的学者韩非子,一位是秦始皇的丞相李斯。

比较孔子、孟子、荀子思想的异同

孔子 孟子 荀子

同 仁的思想

民本思想

异 人性论

仁

爱人

性相近

仁 政

仁 义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,又吸收了一些其他学派的积极合理成份,使儒学体系更加完善,儒学思想更能适应社会的需要。战国后期发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

3.道家、法家和墨家

道家:

①老子:

世界本原是“道”

主张“无为”和“小国寡民”

认为任何事都存在对立面,并相互转化

道家创始人,春秋晚期楚国人,

姓李名耳,号老聃。

——朴素唯物论

——朴素辩证法

消极悲观,代表没落的奴隶主的心态

②庄子:

崇尚逍遥自由。庄子的“道”则是一个几乎不可能发现与渗透的事物,或者说庄子将“道”过分神秘化了,更像是一种凌驾于宇宙万物之中的独立,永恒的绝对精神,倾向于客观唯心主义。

法家代表韩非子

——代表新兴地主积极进取的风貌

主张建立专制主义中央集权

认为今胜于昔,主张变法

(此法乃帝王之法,一人之法)

主张以法治国

符合大一统专制国家发展需要

韩非其人,也称韩非子(约公元前280一前233年)战国末期韩国人,韩王室诸公子之一,他的著作很多,主要收集在《韩非子》一书中。韩非是战国末期带有唯物主义色彩的哲学家,法家思想的集大成者。

以法为本,法不阿贵

——《韩非子》

评价

积极: 法家以主张“以法治国”的“法治”而闻名,而且提出了一整套的理论和方法。这为后来建立的中央集权的秦朝提供了有效的理论依据。

局限:法家也有其不足的地方。如极力夸大法律的作用,强调用重刑来治理国家,“以刑去刑”,而且是对轻罪实行重罚,迷信法律的作用。他们认为人的本性都是追求利益的,没有什么道德的标准可言,所以,就要用利益、荣誉来诱导人民去做。

墨家创始人墨子

——代表小生产者追求公平的愿望

兼爱、非攻、尚贤、节俭

墨子

(约前468年-前376年)

墨子名翟,鲁国人或曰宋国人。是春秋末战国初时期的思想家、学者,墨家学派的创始人。墨子出身平民,是小手工业者。墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,但后来逐渐对儒家的烦琐礼乐感到厌烦,最终舍掉了儒学,形成自己的墨家学派。其成员多为生活艰难的小生产者。

阴阳家代表人物、邹衍

战国末期齐国人(今山东省济南市章丘区相公庄街道郝庄村) 。五行创始人。

(约公元前324年~公元前250年

邹衍的阴阳五行思想对后代哲学,医学,历法,建筑等领域影响很大,尤其是在汉代被董仲舒的新儒学所吸收,成为支持“君权神授”的学说的理论框架

百家争鸣的意义:

P13

第二篇 春秋战国时期

的变法运动

1、春秋时期

诸侯国 措施 实质

齐国 “相地而衰征” (根据土地的好坏和产量多寡征取不同数量的田赋)

承认土地私有

鲁国 “初税亩” (不论公田、私田一律按亩征税) 晋国 “作爰田”以公田赏赐众人 2、战国时期

诸侯国 改革的推行者

燕国 乐毅

齐国 邹忌

赵国 公仲连

魏国 李悝

韩国 申不害

楚国 吴起

秦国 商鞅

其中持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法是商鞅变法

商鞅变法

除旧 布新 目的及作用

经济 废井田 开阡陌

重农抑商、奖励耕织

统一度量衡

政治 废分封 奖励军功

建立县制

推行什伍连坐

文化 燔诗书 “明法令”

加强思想控制

技击旧势力,加强对人民的控制

实行中央集权

推动贵族政治向官僚政治的转变

加强集权制度,便利经济交流和赋税征收

发展农耕、富国强兵

以法律形式确立封建土地私有制

积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

【合作探究二】依据材料并结合所学知识,探究如何评价商鞅变法?

材料一:(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。 ——《史记·商君列传》

材料二 孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。 ——李斯《谏逐客书》

材料三: 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策一》

商鞅变法是新兴的地主阶级为了维护自己的统治、实现富国强兵而进行的一次变法运动(定性)

课堂总结

诸侯纷争与变法运动

经济:

①农业 生产工具、土地制度→小农经济

②手工业 冶铁技术,分工更加细密

③商业 货币流通更广、城市成为商业

中心,“工商食官”局面被打破

政治:

①周王室衰微→权力下移→分封制

瓦解,诸侯纷争,社会动荡;

②士阶层壮大,新兴地主阶级兴起;

③各国纷纷推行变法运动

文化:

①私学兴起,学术下移;

②百家争鸣

诸侯国纷纷推行变法运动。(以商鞅变法为典型)

社

会

大

变

革

时

期

1.新的封建制度开始产生

2、形成了局部统一的局面

为实现富国强兵

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进