纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 -课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 -课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第5课 三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

课标要求:

1.了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

2.掌握三国两晋南北朝时期南方经济的发展

3.认识三国两晋南北朝时期的民族交融

4.了解北魏孝文帝改革的内容,认识其影响。

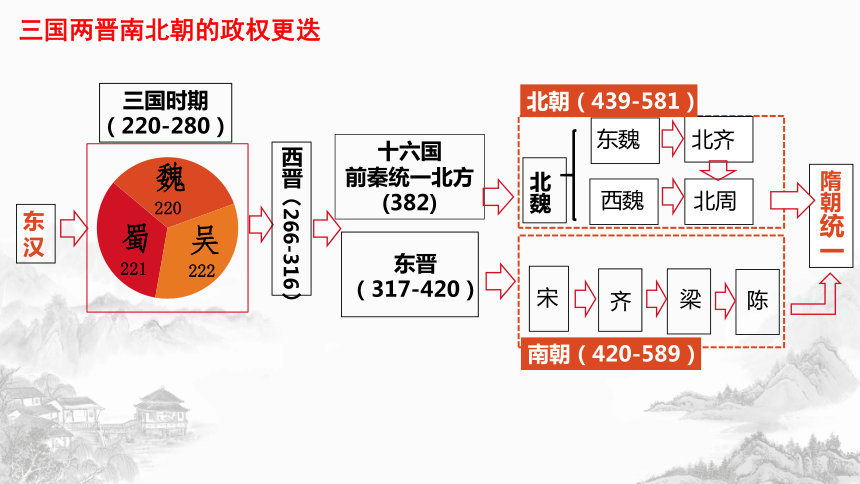

东汉

三国时期

(220-280)

西晋(266-316)

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方(382)

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

南朝(420-589)

魏

220

蜀

221

吴

222

三国两晋南北朝的政权更迭

一统局面的破坏与再现

壹

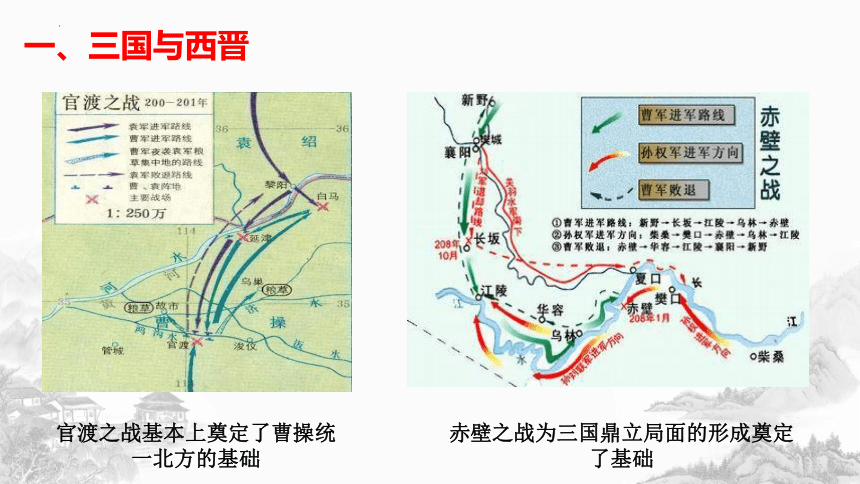

一、三国与西晋

官渡之战基本上奠定了曹操统一北方的基础

赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

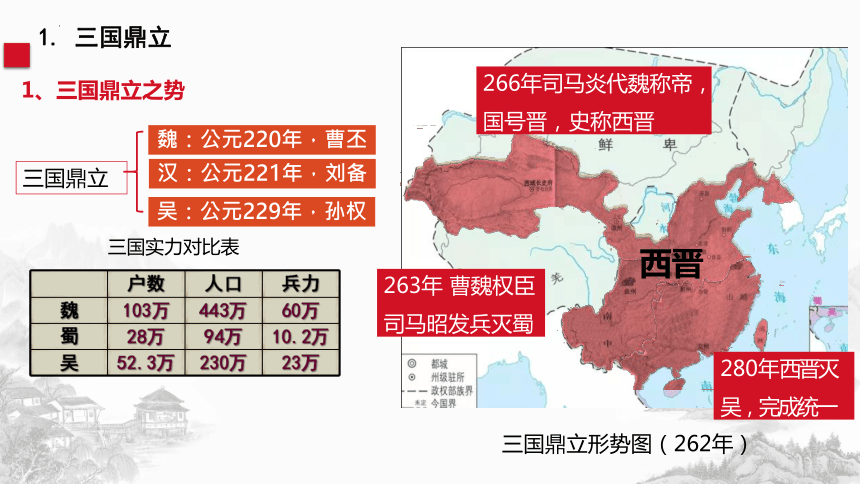

1. 三国鼎立

西晋

三国鼎立形势图(262年)

1、三国鼎立之势

魏:公元220年,曹丕

汉:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

263年 曹魏权臣

司马昭发兵灭蜀

266年司马炎代魏称帝,

国号晋,史称西晋

280年西晋灭

吴,完成统一

三国实力对比表

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

三国鼎立

西晋崩溃与江南偏安

贰

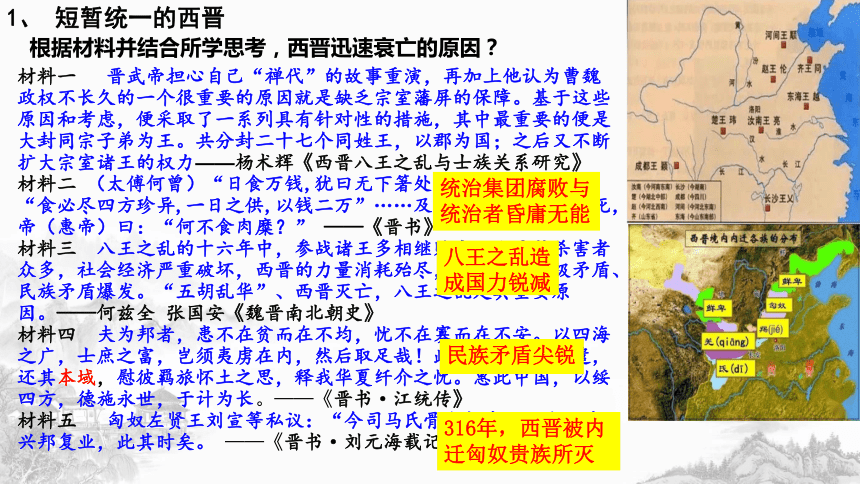

1、 短暂统一的西晋

根据材料并结合所学思考,西晋迅速衰亡的原因?

材料一 晋武帝担心自己“禅代”的故事重演,再加上他认为曹魏政权不长久的一个很重要的原因就是缺乏宗室藩屏的保障。基于这些原因和考虑,便采取了一系列具有针对性的措施,其中最重要的便是大封同宗子弟为王。共分封二十七个同姓王,以郡为国;之后又不断扩大宗室诸王的权力——杨术辉《西晋八王之乱与士族关系研究》

材料二 (太傅何曾)“日食万钱,犹曰无下箸处”;(其子何劭)“食必尽四方珍异,一日之供,以钱二万”……及天下荒乱,百姓饿死,帝(惠帝)曰:“何不食肉糜?” ——《晋书》

材料三 八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀害者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。“五胡乱华”、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。——何兹全 张国安《魏晋南北朝史》

材料四 夫为邦者,患不在贫而在不均,忧不在寡而在不安。以四海之广,士庶之富,岂须夷虏在内,然后取足哉!此等皆可申谕发遣,还其本域,慰彼羁旅怀土之思,释我华夏纤介之忧。惠此中国,以绥四方,德施永世,于计为长。——《晋书·江统传》

材料五 匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。 ——《晋书·刘元海载记》

统治集团腐败与统治者昏庸无能

八王之乱造成国力锐减

民族矛盾尖锐

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

二、东晋与南朝

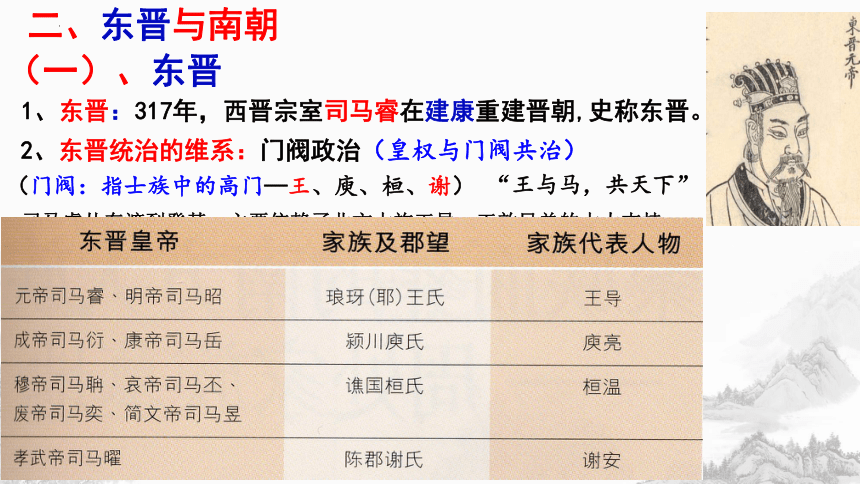

1、东晋:317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

2、东晋统治的维系:门阀政治(皇权与门阀共治)

(门阀:指士族中的高门—王、庾、桓、谢)

司马睿从东渡到登基,主要依赖了北方大族王导、王敦兄弟的大力支持。(教材P30)

“王与马,共天下”

要稳定“共天下”的政治秩序,要取得皇权与士族的平衡和士族之间的平衡,还需要经过一场实力的较量,于是有晋元帝重用刘隗、刁协以抑王氏兄弟之举,由此又引出王 敦与南人钱凤、沈充为援共叛晋室的叛乱。王敦第一次叛乱,以“清君侧”即反对刘隗、刁协为名,得到士族的普遍支持,这 说明士族在东晋的地位和权益,是不容皇权侵犯的。王敦再叛,欲取代司马氏,以士族共同反对而失败,这说明司马氏皇权也不容任何一姓士族擅自废弃。所以王与马、庾与马、桓与 马、谢与马共天下的格局,始终没有大的变动。——周利《简析东晋门阀士族》

(一)、东晋

1)表现:

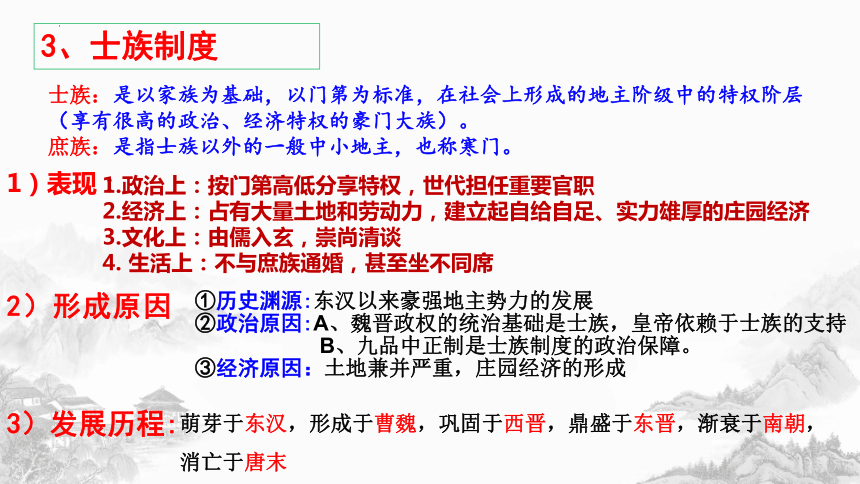

3、士族制度

士族:是以家族为基础,以门第为标准,在社会上形成的地主阶级中的特权阶层(享有很高的政治、经济特权的豪门大族)。

庶族:是指士族以外的一般中小地主,也称寒门。

1.政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职

2.经济上:占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济

3.文化上:由儒入玄,崇尚清谈

4. 生活上:不与庶族通婚,甚至坐不同席

2)形成原因

①历史渊源:东汉以来豪强地主势力的发展

②政治原因:A、魏晋政权的统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持

B、九品中正制是士族制度的政治保障。

③经济原因:土地兼并严重,庄园经济的形成

3)发展历程:

萌芽于东汉,形成于曹魏,巩固于西晋,鼎盛于东晋,渐衰于南朝,消亡于唐末

4、影响

1.经济上:士族田庄经济是封建大土地所有制,士族占有大量劳动力,强化了封建依附关系,在魏晋动荡的政治局势下,编户农民依附于世家大族,有较为保障的生产条件,这对封建经济的发展显然有利;而东晋南朝时期,南方相对安定,作为北方移民核心的士族地主来南方立国创业,客观形势使得他们成为开发南方经济的组织者,他们在南方建立的田庄、山墅,毕竟对江南荒丘山泽地区的开发起了推动作用。

2.政治上:导致统治集团黑暗腐朽,使南北分裂局面长期无法改变。

3.思想、科技文化上:一方面玄学和清谈的风气使得门阀士族消极颓,另一方面,士族生活优裕,有条件从事文化事业,部分士族蔑视礼法,倡导个性自由,思想上富有想象和浪漫色彩,因而东晋南朝时期在哲学、文学、书法、绘画、科学上有较多的成就,并且富有特色。

①原因:统治阶级内部争权夺利,势力衰落

②结果:420年,刘裕夺权建宋,进入南朝时期

5、东晋的衰亡

(二)、南朝

(1)420年 ,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年

间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

刘裕(420-479)

萧道成(479-502)

萧衍(502-557)

陈霸先(557-589)

(2)六朝:南朝加上东吴、东晋的合称,首都都在建康。

*东晋南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐处下风,又退回到淮水一线。到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢掉了四川和荆襄,在南北对峙中处于明显劣势,覆亡大局已定。

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:东晋后期南方的情形是“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。” ——《晋书.食货志》

材料三:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

江南地区,从河姆渡文化的居民就种植水稻,但直到西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展,逐步赶上北方。

(三)、江南的开发

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。 ——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

材料四 “南方民族大融合后,使得至少有数百万劳动力加入封建经济体系,以及少数民族居住的广大地区得到开发,这是隋唐以后我国古代经济区重心开始由北向南转移的重要原因之一。 ——朱大渭《说魏晋南北朝》

材料五 东晋南朝的历代统治者……以农业是否发展作为考核官吏的标准,还特别注意流民的安置和小农因破产而再流亡的问题。 ——朱绍侯《中国古代史》

1.自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件

2. 社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定

3.劳动力与技术:北方人口南迁带去了充足的劳动力和先进的生产技术

4.少数民族与汉族融合,加速了当地经济的发展。

5.统治者对农业的重视,安抚流民。

(1)探究:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

①农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

(2)表现:

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

小麦推广

水稻为主

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

小麦推广

水稻为主

北齐青瓷尊

灌钢法

千里船

③商业:长江沿岸最为活跃,番禺(广州)则是主要的外贸港口

①促进了民族融合(山区的少数民族与汉族交融),为经济重心南移打下基础,为实现全国统一奠定基础。

②影响了政治格局,促成了南北抗衡的政治局面。

(3)意义:

南衰北盛——统一局面的酝酿

叁

一、十六国与北朝

西晋末年到东晋时期,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,历史上称为“十六国”。各国彼此攻战,北方经济遭到了严重破坏,人民颠沛流离。

1、“十六国”

2、五胡乱华:西晋时期塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱,国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与南方政权对峙的时期。“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落。

内迁少数民族政权采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍广泛存在。

匈奴 羯 鲜卑 前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 3、淝水之战

(2)、经过:

公元383年,苻坚率军大举南下。东晋以少胜多赢得了淝水之战。

(3)、影响:

①消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定,为经济的发展创造了条件。

②前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(1)、背景:

公元376年,前秦攻灭前凉与鲜卑拓跋氏的代国,基本统一了北方,与东晋隔淮水对峙。

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北魏前期,吏治混乱,各级官吏贪污现象相当严重,北魏统治者和汉族人民之间的矛盾十分尖锐,北魏的统治举步维艰……面临的最大问题就是如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。 ——节选自:白寿彝《中国通史》

北魏建立后面临着什么样的问题?怎么办?

2、北朝

民族 生产方式 生活方式 政治制度 文化

汉族 农耕为主 定居 比较完备 先进

北魏 鲜卑族 游牧为主 逐水草 而居 相对落后 相对

落后

北魏孝文帝改革

平 城 洛 阳

政治 保守势力强大,改革阻力重重。 远离鲜卑贵族,改革阻力较小。

经济 地处偏僻,产粮有限,供应困难。 地处中原,农业发达。

文化 鲜卑地区,文化落后。 政治文化中心,汉族文化先进。

探究:孝文帝为什么要迁都洛阳?

一、迁都洛阳

便于学习和接受汉族先进文化,进一步加强对黄河流域的统治,

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

二、穿汉服 ,统一说汉语

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

汉族传统服装是上衣下裳,所谓的下裳指的是下衣,不是今天的裤而是裙。裙内的长裤叫绔,无前后裆,类似今天幼童穿的开裆裤。胡人穿的是裤褶服,褶是短外衣,小领紧身窄袖,裤是死裆。这种胡服既便于骑马射箭,又利于保暖。就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来。

——曹文柱、赵世瑜:《飘逝的岁月—中国社会史》

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

原鲜卑姓氏 改称的汉姓

拓拔氏 元

拔拔氏 长孙

乙旃氏 叔孙

达奚氏 奚

丘穆陵氏 穆

步六孤氏 陆

贺赖氏 贺

独孤氏 刘

三、改汉姓

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。血统的交融,加速了鲜卑的汉化。

四、结汉亲

汉族妇女制作少数民族的传统食物蒸馍与烙饼砖画

胡床在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

在生产方式上:少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。(采桑)

文化生活上: 少数民族音乐不断传入中原,胡汉合舞已成为普遍风气

当时其他民族融合的表现:

意义:

①顺应了北方民族交往交流融合的历史趋势;

②大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣(北方少数民族封建化的进程);

③为以后北方统一南方与隋唐盛世的出现打下了基础。

*局限:全面推行汉化改革,使鲜卑族丧失了自己独立性、主体性,失去尚武进取的民族精神,削弱了军事力量

隋朝的统一

探究二:结合所学分析,魏晋分裂局面下孕育了哪些统一的因素?

①局部统一为统一局面形成奠定了基础

②出现民族融合高潮

③南北经济发展不平衡状况逐步缩小

④逐渐形成 北盛南衰的格局;

⑤长期战乱,人民渴望统一

探究一:结合所学分析,北魏政权为什么没能完成全国统一?

①统治集团内部分化;

②迁都洛阳后,统治集团迅速腐化,军队战斗力下降

③未能完全解决内部错综复杂的民族问题

④北方有强大的柔然牵制

⑤与之对峙的南朝政权依然有相当的实力

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—576年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

588年隋灭陈, 统一全国

北朝政权的更迭:

魏

220

蜀

221

吴

222

十六国

(前秦统一北方)

西晋

东晋

(317-420)

东

汉

三国

(220-280)

淝水之战( 383年)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

北朝(439—581)

北魏

宋

齐

梁

陈

统一

南朝(420—589)

(266—316)

少数民族内迁

学习汉制,民族差距缩小

北魏孝文帝改革

北方胡汉交融

加强对西南少数民族区域的治理

北人南迁

江南区域开发

南方蛮汉交融

本课小结:

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

第5课 三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

课标要求:

1.了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

2.掌握三国两晋南北朝时期南方经济的发展

3.认识三国两晋南北朝时期的民族交融

4.了解北魏孝文帝改革的内容,认识其影响。

东汉

三国时期

(220-280)

西晋(266-316)

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方(382)

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

南朝(420-589)

魏

220

蜀

221

吴

222

三国两晋南北朝的政权更迭

一统局面的破坏与再现

壹

一、三国与西晋

官渡之战基本上奠定了曹操统一北方的基础

赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

1. 三国鼎立

西晋

三国鼎立形势图(262年)

1、三国鼎立之势

魏:公元220年,曹丕

汉:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

263年 曹魏权臣

司马昭发兵灭蜀

266年司马炎代魏称帝,

国号晋,史称西晋

280年西晋灭

吴,完成统一

三国实力对比表

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

三国鼎立

西晋崩溃与江南偏安

贰

1、 短暂统一的西晋

根据材料并结合所学思考,西晋迅速衰亡的原因?

材料一 晋武帝担心自己“禅代”的故事重演,再加上他认为曹魏政权不长久的一个很重要的原因就是缺乏宗室藩屏的保障。基于这些原因和考虑,便采取了一系列具有针对性的措施,其中最重要的便是大封同宗子弟为王。共分封二十七个同姓王,以郡为国;之后又不断扩大宗室诸王的权力——杨术辉《西晋八王之乱与士族关系研究》

材料二 (太傅何曾)“日食万钱,犹曰无下箸处”;(其子何劭)“食必尽四方珍异,一日之供,以钱二万”……及天下荒乱,百姓饿死,帝(惠帝)曰:“何不食肉糜?” ——《晋书》

材料三 八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀害者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。“五胡乱华”、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。——何兹全 张国安《魏晋南北朝史》

材料四 夫为邦者,患不在贫而在不均,忧不在寡而在不安。以四海之广,士庶之富,岂须夷虏在内,然后取足哉!此等皆可申谕发遣,还其本域,慰彼羁旅怀土之思,释我华夏纤介之忧。惠此中国,以绥四方,德施永世,于计为长。——《晋书·江统传》

材料五 匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。 ——《晋书·刘元海载记》

统治集团腐败与统治者昏庸无能

八王之乱造成国力锐减

民族矛盾尖锐

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

二、东晋与南朝

1、东晋:317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

2、东晋统治的维系:门阀政治(皇权与门阀共治)

(门阀:指士族中的高门—王、庾、桓、谢)

司马睿从东渡到登基,主要依赖了北方大族王导、王敦兄弟的大力支持。(教材P30)

“王与马,共天下”

要稳定“共天下”的政治秩序,要取得皇权与士族的平衡和士族之间的平衡,还需要经过一场实力的较量,于是有晋元帝重用刘隗、刁协以抑王氏兄弟之举,由此又引出王 敦与南人钱凤、沈充为援共叛晋室的叛乱。王敦第一次叛乱,以“清君侧”即反对刘隗、刁协为名,得到士族的普遍支持,这 说明士族在东晋的地位和权益,是不容皇权侵犯的。王敦再叛,欲取代司马氏,以士族共同反对而失败,这说明司马氏皇权也不容任何一姓士族擅自废弃。所以王与马、庾与马、桓与 马、谢与马共天下的格局,始终没有大的变动。——周利《简析东晋门阀士族》

(一)、东晋

1)表现:

3、士族制度

士族:是以家族为基础,以门第为标准,在社会上形成的地主阶级中的特权阶层(享有很高的政治、经济特权的豪门大族)。

庶族:是指士族以外的一般中小地主,也称寒门。

1.政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职

2.经济上:占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济

3.文化上:由儒入玄,崇尚清谈

4. 生活上:不与庶族通婚,甚至坐不同席

2)形成原因

①历史渊源:东汉以来豪强地主势力的发展

②政治原因:A、魏晋政权的统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持

B、九品中正制是士族制度的政治保障。

③经济原因:土地兼并严重,庄园经济的形成

3)发展历程:

萌芽于东汉,形成于曹魏,巩固于西晋,鼎盛于东晋,渐衰于南朝,消亡于唐末

4、影响

1.经济上:士族田庄经济是封建大土地所有制,士族占有大量劳动力,强化了封建依附关系,在魏晋动荡的政治局势下,编户农民依附于世家大族,有较为保障的生产条件,这对封建经济的发展显然有利;而东晋南朝时期,南方相对安定,作为北方移民核心的士族地主来南方立国创业,客观形势使得他们成为开发南方经济的组织者,他们在南方建立的田庄、山墅,毕竟对江南荒丘山泽地区的开发起了推动作用。

2.政治上:导致统治集团黑暗腐朽,使南北分裂局面长期无法改变。

3.思想、科技文化上:一方面玄学和清谈的风气使得门阀士族消极颓,另一方面,士族生活优裕,有条件从事文化事业,部分士族蔑视礼法,倡导个性自由,思想上富有想象和浪漫色彩,因而东晋南朝时期在哲学、文学、书法、绘画、科学上有较多的成就,并且富有特色。

①原因:统治阶级内部争权夺利,势力衰落

②结果:420年,刘裕夺权建宋,进入南朝时期

5、东晋的衰亡

(二)、南朝

(1)420年 ,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年

间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

刘裕(420-479)

萧道成(479-502)

萧衍(502-557)

陈霸先(557-589)

(2)六朝:南朝加上东吴、东晋的合称,首都都在建康。

*东晋南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐处下风,又退回到淮水一线。到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢掉了四川和荆襄,在南北对峙中处于明显劣势,覆亡大局已定。

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:东晋后期南方的情形是“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。” ——《晋书.食货志》

材料三:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

江南地区,从河姆渡文化的居民就种植水稻,但直到西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展,逐步赶上北方。

(三)、江南的开发

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。 ——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

材料四 “南方民族大融合后,使得至少有数百万劳动力加入封建经济体系,以及少数民族居住的广大地区得到开发,这是隋唐以后我国古代经济区重心开始由北向南转移的重要原因之一。 ——朱大渭《说魏晋南北朝》

材料五 东晋南朝的历代统治者……以农业是否发展作为考核官吏的标准,还特别注意流民的安置和小农因破产而再流亡的问题。 ——朱绍侯《中国古代史》

1.自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件

2. 社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定

3.劳动力与技术:北方人口南迁带去了充足的劳动力和先进的生产技术

4.少数民族与汉族融合,加速了当地经济的发展。

5.统治者对农业的重视,安抚流民。

(1)探究:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

①农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

(2)表现:

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

小麦推广

水稻为主

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

小麦推广

水稻为主

北齐青瓷尊

灌钢法

千里船

③商业:长江沿岸最为活跃,番禺(广州)则是主要的外贸港口

①促进了民族融合(山区的少数民族与汉族交融),为经济重心南移打下基础,为实现全国统一奠定基础。

②影响了政治格局,促成了南北抗衡的政治局面。

(3)意义:

南衰北盛——统一局面的酝酿

叁

一、十六国与北朝

西晋末年到东晋时期,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,历史上称为“十六国”。各国彼此攻战,北方经济遭到了严重破坏,人民颠沛流离。

1、“十六国”

2、五胡乱华:西晋时期塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱,国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与南方政权对峙的时期。“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落。

内迁少数民族政权采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍广泛存在。

匈奴 羯 鲜卑 前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 3、淝水之战

(2)、经过:

公元383年,苻坚率军大举南下。东晋以少胜多赢得了淝水之战。

(3)、影响:

①消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定,为经济的发展创造了条件。

②前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(1)、背景:

公元376年,前秦攻灭前凉与鲜卑拓跋氏的代国,基本统一了北方,与东晋隔淮水对峙。

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北魏前期,吏治混乱,各级官吏贪污现象相当严重,北魏统治者和汉族人民之间的矛盾十分尖锐,北魏的统治举步维艰……面临的最大问题就是如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。 ——节选自:白寿彝《中国通史》

北魏建立后面临着什么样的问题?怎么办?

2、北朝

民族 生产方式 生活方式 政治制度 文化

汉族 农耕为主 定居 比较完备 先进

北魏 鲜卑族 游牧为主 逐水草 而居 相对落后 相对

落后

北魏孝文帝改革

平 城 洛 阳

政治 保守势力强大,改革阻力重重。 远离鲜卑贵族,改革阻力较小。

经济 地处偏僻,产粮有限,供应困难。 地处中原,农业发达。

文化 鲜卑地区,文化落后。 政治文化中心,汉族文化先进。

探究:孝文帝为什么要迁都洛阳?

一、迁都洛阳

便于学习和接受汉族先进文化,进一步加强对黄河流域的统治,

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

二、穿汉服 ,统一说汉语

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

汉族传统服装是上衣下裳,所谓的下裳指的是下衣,不是今天的裤而是裙。裙内的长裤叫绔,无前后裆,类似今天幼童穿的开裆裤。胡人穿的是裤褶服,褶是短外衣,小领紧身窄袖,裤是死裆。这种胡服既便于骑马射箭,又利于保暖。就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来。

——曹文柱、赵世瑜:《飘逝的岁月—中国社会史》

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

原鲜卑姓氏 改称的汉姓

拓拔氏 元

拔拔氏 长孙

乙旃氏 叔孙

达奚氏 奚

丘穆陵氏 穆

步六孤氏 陆

贺赖氏 贺

独孤氏 刘

三、改汉姓

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。血统的交融,加速了鲜卑的汉化。

四、结汉亲

汉族妇女制作少数民族的传统食物蒸馍与烙饼砖画

胡床在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

在生产方式上:少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。(采桑)

文化生活上: 少数民族音乐不断传入中原,胡汉合舞已成为普遍风气

当时其他民族融合的表现:

意义:

①顺应了北方民族交往交流融合的历史趋势;

②大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣(北方少数民族封建化的进程);

③为以后北方统一南方与隋唐盛世的出现打下了基础。

*局限:全面推行汉化改革,使鲜卑族丧失了自己独立性、主体性,失去尚武进取的民族精神,削弱了军事力量

隋朝的统一

探究二:结合所学分析,魏晋分裂局面下孕育了哪些统一的因素?

①局部统一为统一局面形成奠定了基础

②出现民族融合高潮

③南北经济发展不平衡状况逐步缩小

④逐渐形成 北盛南衰的格局;

⑤长期战乱,人民渴望统一

探究一:结合所学分析,北魏政权为什么没能完成全国统一?

①统治集团内部分化;

②迁都洛阳后,统治集团迅速腐化,军队战斗力下降

③未能完全解决内部错综复杂的民族问题

④北方有强大的柔然牵制

⑤与之对峙的南朝政权依然有相当的实力

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—576年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

588年隋灭陈, 统一全国

北朝政权的更迭:

魏

220

蜀

221

吴

222

十六国

(前秦统一北方)

西晋

东晋

(317-420)

东

汉

三国

(220-280)

淝水之战( 383年)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

北朝(439—581)

北魏

宋

齐

梁

陈

统一

南朝(420—589)

(266—316)

少数民族内迁

学习汉制,民族差距缩小

北魏孝文帝改革

北方胡汉交融

加强对西南少数民族区域的治理

北人南迁

江南区域开发

南方蛮汉交融

本课小结:

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进