纲要上第10课 辽夏金元的统治-课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第10课 辽夏金元的统治-课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

辽夏金元的统治

第10课

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用

蒙古史专家,北京大学历史系客座教授杉山正明在他的《疾驰的草原征服者》中这样写到:(从唐朝中期到元朝)的六百年孕育并实现了“中华”从“小中国”变型为“大中国”的“一次漂亮的转身”。此种“变身”初见端倪于契丹建立的辽王朝,而一个完全不一样的“中华的框架是在13到14世纪的蒙古时代一下子扩大起来的”;正是这样一个崭新的建国框架,才真正把中华引上了“通向‘多民族之巨大中国’的道路”。本节课我们便一起来学习一下先贤们的睿智创举。

新课导入:

忽必烈

(1215 -1294)

壹

多民族政权的并立

——辽夏金的统治

一、辽的统治(907-1125)

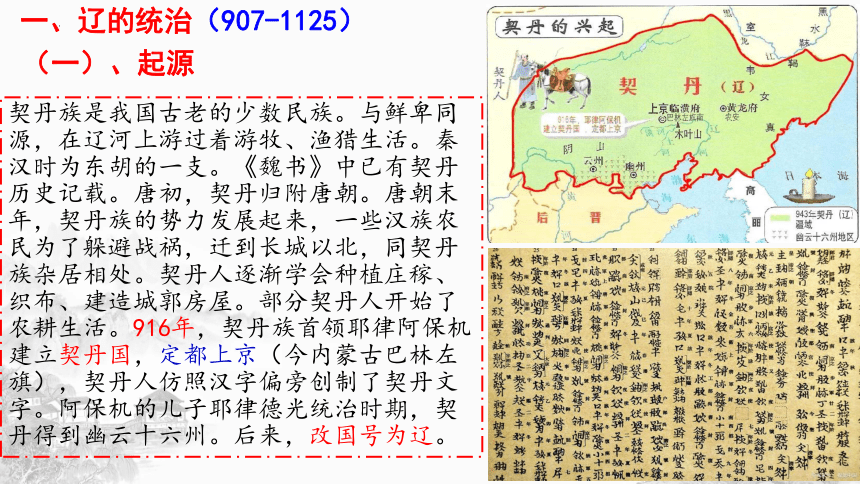

(一)、起源

契丹族是我国古老的少数民族。与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。秦汉时为东胡的一支。《魏书》中已有契丹历史记载。唐初,契丹归附唐朝。唐朝末年,契丹族的势力发展起来,一些汉族农民为了躲避战祸,迁到长城以北,同契丹族杂居相处。契丹人逐渐学会种植庄稼、织布、建造城郭房屋。部分契丹人开始了农耕生活。916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京(今内蒙古巴林左旗),契丹人仿照汉字偏旁创制了契丹文字。阿保机的儿子耶律德光统治时期,契丹得到幽云十六州。后来,改国号为辽。

(二)、辽的统治

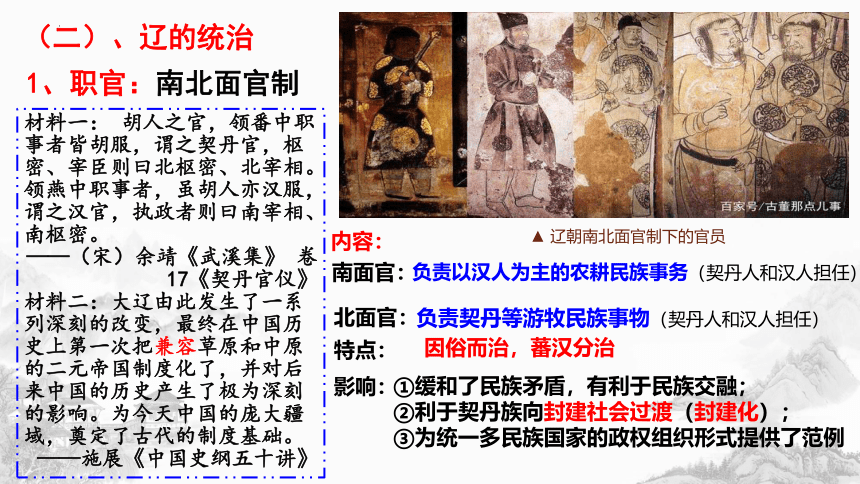

1、职官:南北面官制

材料一: 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——(宋)余靖《武溪集》 卷17《契丹官仪》

材料二:大辽由此发生了一系列深刻的改变,最终在中国历史上第一次把兼容草原和中原的二元帝国制度化了,并对后来中国的历史产生了极为深刻的影响。为今天中国的庞大疆域,奠定了古代的制度基础。

——施展《中国史纲五十讲》

北面官:

因俗而治,蕃汉分治

内容:

负责以汉人为主的农耕民族事务(契丹人和汉人担任)

负责契丹等游牧民族事物(契丹人和汉人担任)

南面官:

特点:

影响:

①缓和了民族矛盾,有利于民族交融;

②利于契丹族向封建社会过渡(封建化);

③为统一多民族国家的政权组织形式提供了范例

▲ 辽朝南北面官制下的官员

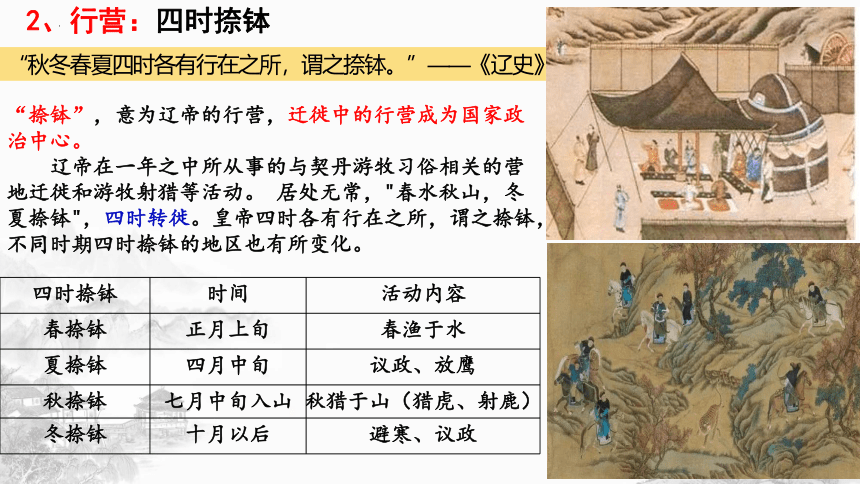

2、行营:四时捺钵

“秋冬春夏四时各有行在之所,谓之捺钵。”——《辽史》

“捺钵”,意为辽帝的行营,迁徙中的行营成为国家政治中心。

辽帝在一年之中所从事的与契丹游牧习俗相关的营地迁徙和游牧射猎等活动。 居处无常,"春水秋山,冬夏捺钵",四时转徙。皇帝四时各有行在之所,谓之捺钵,不同时期四时捺钵的地区也有所变化。

四时捺钵 时间 活动内容

春捺钵 正月上旬 春渔于水

夏捺钵 四月中旬 议政、放鹰

秋捺钵 七月中旬入山 秋猎于山(猎虎、射鹿)

冬捺钵 十月以后 避寒、议政

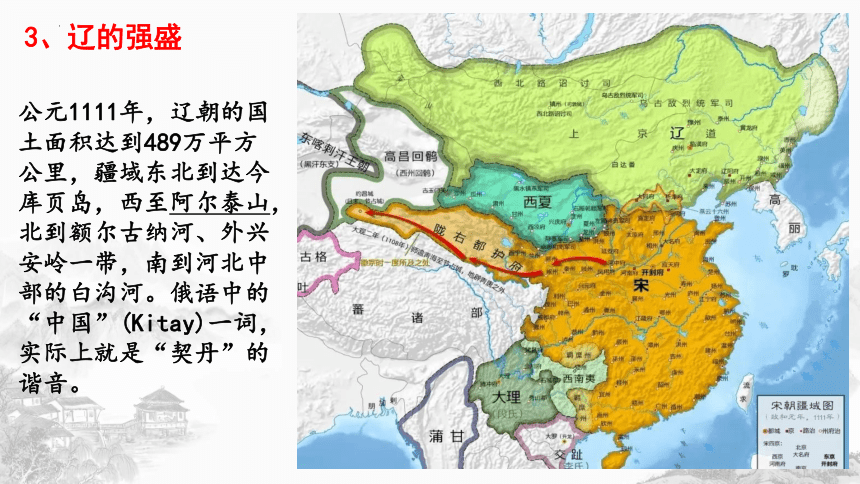

公元1111年,辽朝的国土面积达到489万平方公里,疆域东北到达今库页岛,西至阿尔泰山,北到额尔古纳河、外兴安岭一带,南到河北中部的白沟河。俄语中的“中国”(Kitay)一词,实际上就是“契丹”的谐音。

3、辽的强盛

二、西夏的统治(1038-1227)

(一)、起源

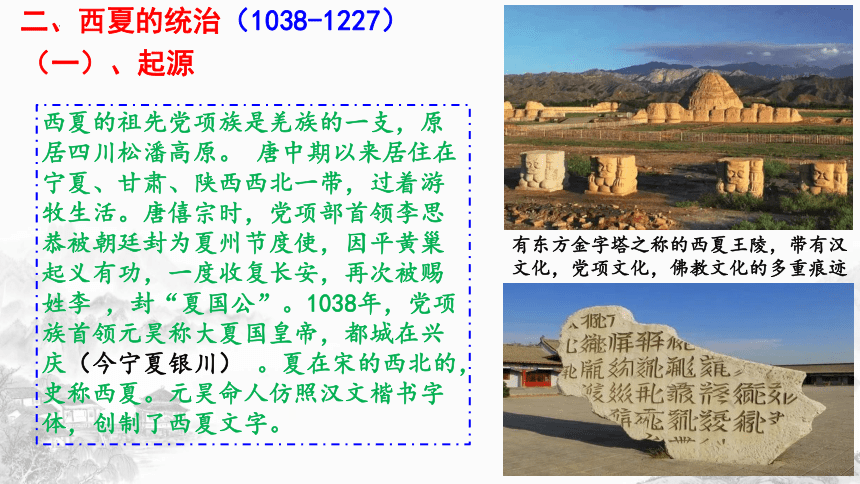

西夏的祖先党项族是羌族的一支,原居四川松潘高原。 唐中期以来居住在宁夏、甘肃、陕西西北一带,过着游牧生活。唐僖宗时,党项部首领李思恭被朝廷封为夏州节度使,因平黄巢起义有功,一度收复长安,再次被赐姓李 ,封“夏国公”。1038年,党项族首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆(今宁夏银川) 。夏在宋的西北的,史称西夏。元昊命人仿照汉文楷书字体,创制了西夏文字。

有东方金字塔之称的西夏王陵,带有汉文化,党项文化,佛教文化的多重痕迹

(二)、西夏的统治

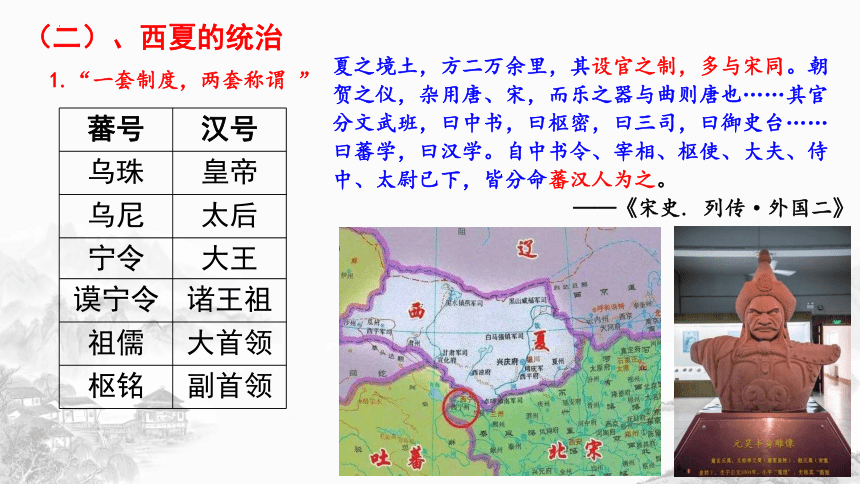

夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也……其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台……曰蕃学,曰汉学。自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。

——《宋史. 列传·外国二》

蕃号 汉号

乌珠 皇帝

乌尼 太后

宁令 大王

谟宁令 诸王祖

祖儒 大首领

枢铭 副首领

1.“一套制度,两套称谓 ”

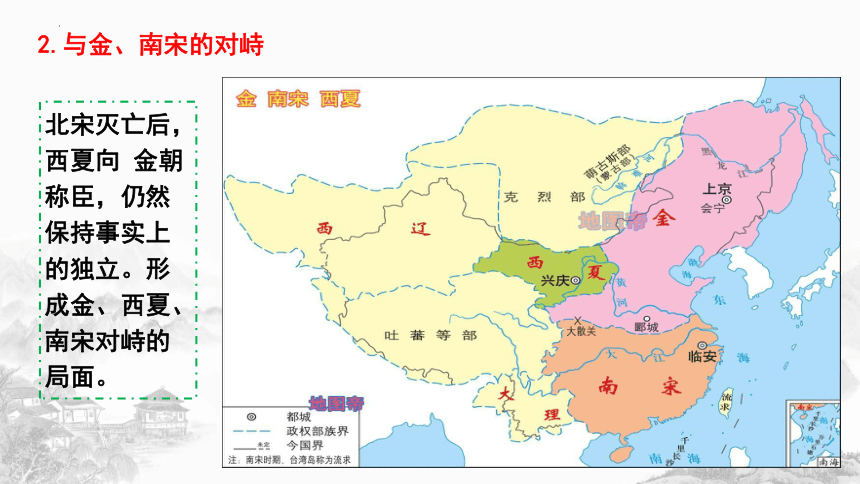

2.与金、南宋的对峙

北宋灭亡后,西夏向 金朝称臣,仍然保持事实上的独立。形成金、西夏、南宋对峙的局面。

三、金的统治(1115-1234)

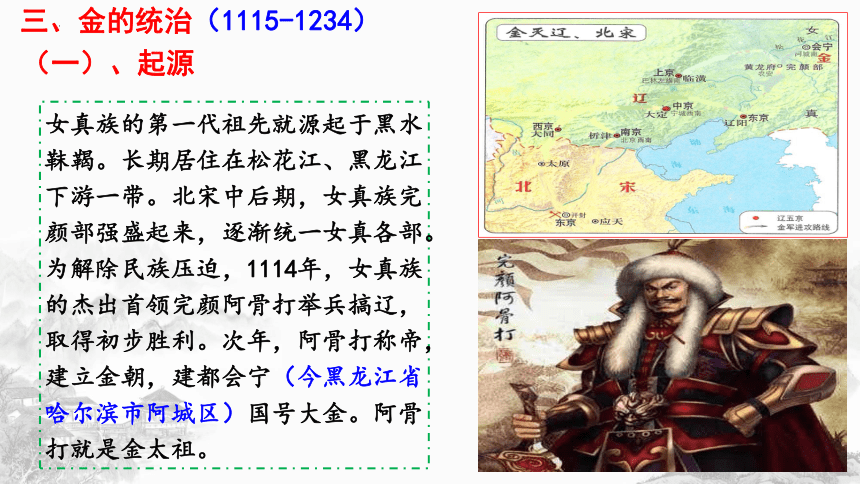

(一)、起源

女真族的第一代祖先就源起于黑水靺鞨。长期居住在松花江、黑龙江下游一带。北宋中后期,女真族完颜部强盛起来,逐渐统一女真各部。为解除民族压迫,1114年,女真族的杰出首领完颜阿骨打举兵搞辽,取得初步胜利。次年,阿骨打称帝,建立金朝,建都会宁(今黑龙江省哈尔滨市阿城区)国号大金。阿骨打就是金太祖。

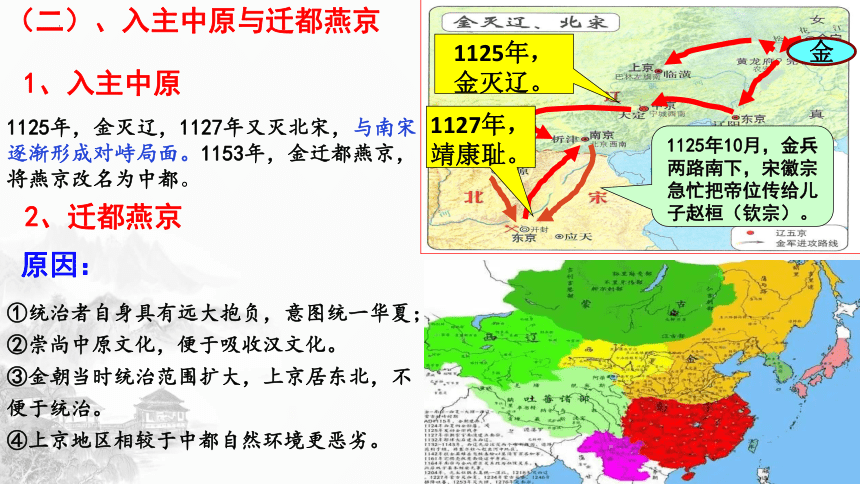

(二)、入主中原与迁都燕京

1、入主中原

1125年,

金灭辽。

1127年,

靖康耻。

金

1125年10月,金兵两路南下,宋徽宗急忙把帝位传给儿子赵桓(钦宗)。

1125年,金灭辽,1127年又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。

2、迁都燕京

原因:

①统治者自身具有远大抱负,意图统一华夏;

②崇尚中原文化,便于吸收汉文化。

③金朝当时统治范围扩大,上京居东北,不便于统治。

④上京地区相较于中都自然环境更恶劣。

(三)、金的统治

材料一: 一日世宗如,问公(耶律履):“朕比读《贞观政要》,见魏徵忠谏,恨不与之同时。近世如徵者独未之见,何也?”公乃感奋上言:“徵辈不难得,特太宗不常有耳……愿陛下惩艾前弊,开忠谏之路,以通下情,则天下幸甚!”

——《尚书右丞耶律公神道碑》

材料二:(金世宗说)亡辽不忘旧俗,朕以为是。……若依国家旧风,四境可以无虞,此长久计也。 ——《金史·移剌子敬传》

“胡汉相劝”:金代在吸取汉族政治制度,效仿汉族统治者治理模式的同时,又很注重保留本民族传统。

1.猛安谋克制

材料三:猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以畋渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

特点:兵农合一(平时耕作,战时出征)

影响:①发展生产,减轻财政负担;

②组织严密规范,保证较强战斗力;

③安定地方,稳定统治;促进女真族封建化进程,促进社会进步。

2.金朝鼎盛:

大定之治: 12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣

材料一 税不及什一,两税之外,一无横敛。不数年间,仓库充实,民物殷富,四夷宾服,以致大定三十年之太平。——赵秉文《闲闲老人滏水文集》卷20

材料二 当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称‘小尧舜’,此其效验也。——《金史·世宗纪》

金世宗完颜雍

怎样认识辽、西夏、金的管理制度?

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制一种不同于纯中原式的国家建构模式。它不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持着平衡,而且提供了比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而也更能持久的一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

王朝 政治制度

辽 南北面官制、四时捺钵制

西夏 一套制度,两种称谓

金 沿袭唐宋制度、猛安谋克制

1、特点:①学习汉族政治制度、同时保留本民族特色;

②蕃汉分治、因俗而治。

2、原因:辽夏等统治北方地区和汉族经济文化发展水平及生活方

式存在差异

3、评价:①是对先进封建文明的肯定;促进少数民族的封建化;

②有利于民族交融;

③为我国管理统一多民族国家提供了宝贵的经验。

少数民族封建化的主要表现

1、经济上:渔猎、游牧→农耕

2、政治上:采用汉族封建王朝的官制、法律

3、文化上:学习汉族文化,主要是儒家思想文化

4、生活上:迁徙→定居

贰

大一统大融合

——元朝的统治

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

招降吐蕃

征服大理

远征亚欧

1279年

灭南宋

一、起源

蒙古族是我国一个历史悠久的民族,长期生活在蒙古高原上。金泰和四年(1204年),蒙古诸部领袖铁木真通过战争统一了蒙古高原各蒙古部落。金泰和六年(1206年),铁木真在斡难河源召开大会,被各部落推举为“成吉思汗”,建立政权于漠北,蒙古汗国成立,国号大蒙古国 。蒙古汗国建立后,成吉思汗发动对周围地区的长期征伐战争。蒙古军队向西一直打到欧亚、俄罗斯,向南达到印度河流域。成吉思汗还不断向南进攻西夏和金。1234年,蒙古灭金。后来又招降吐蕃,征服大理。1271年,成吉思汗的孙子忽必烈改国号为大元。次年,定都燕京,称为大都。元朝的统治中心,完全向中原转移。忽必烈就是元世祖。元军继续向南宋进攻。1276年攻破临安,南宋灭亡。1279年,击败南宋余部,完成统一。

成吉思汗(1162 -1227)

二、元朝巩固统一

元代……的区划“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错集而淮汉之险失,汉中附秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失”。

——朱绍侯等主编《中国古代史》

唐——山川形便

元朝——犬牙交错

以北制南

1.行省制度---地方行政制度

当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务逐渐形成常设机构,称为行(代行、执行)中书省,简称行省。

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)。

①中书省直辖:大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖(腹里)

②行中书省直辖:除了吐蕃、畏兀儿地区之外,全国设10个行省。行省直辖路、府、

州 、县

3)管辖范围

1)含义:

2)性质:

4)特点:

①辖区广阔

②打破“山川形便”,采取“犬牙交错”的政区划分方式

5)影响

①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;

②巩固了多民族国家统一,是我国省制的开端;

③促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;

元朝所设的十个行省当中,岭北、辽阳、甘肃、云南、湖广等都是少数民族聚居区。行省制度的确立,无疑将中央政府的行政管辖范围进一步扩展到了边远地区。元朝通过行省制度,在唐宋设置羁縻府州的民族地区设置了与内地相同的路、府、州、县等行政统治机构,并在这些地区驻军、屯田、征收赋税。

——摘编自段红云《略论元朝的统治政策对中国民族发展的意义》

材料一行省辖区广阔,权力集中,地方军、政、财权无所不统……中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。 ——张帆《中国古代简史》

材料二 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省”“决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。 ——宋濂《元史》

③行省权力大而不专,中央集权与地方分权相结合。

限制了割据的可能

另:行省划分打破山川形便,犬牙交错

2.驿传制度

(1)修筑驿道

(2)设立驿站

(3)设急递铺

以大都为中心修筑了四通八达的驿道。东北至今黑龙江口一带,北达叶尼塞河上游,西南通西藏,南接越南、缅甸。

为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。

元代官方邮递系统,负责传递文书

(4)意义:

①有利于加强中央集权,巩固统一;

②传递军政要情,有利于提高行政效率;

③促进交通运输发展;

④推动经济文化交流。

3.边疆的管理

②西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

①宣政院:管理西藏和全国佛教事务

③台湾:元朝在澎湖岛设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

西藏地区和台湾开始归属中央政权的管理

4.边疆的管理

唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

(1)、回族的形成

(2):四等人制

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回和西域人等

第三等 汉人 原来金统治下的汉族和女真、契丹、渤海、高丽等族以及宋金对峙中四川地区的汉族

第四等 南人 原南宋灭亡后南方的汉族和其它民族

性质:民族歧视和民族压迫

目的:保障蒙古贵族统治利益,维护蒙古贵族的特权,削弱各族人民的反抗

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人制”是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人制”》

影响:

①促进统一多民族国家的发展;

②民族矛盾更加尖锐,加速的元朝的灭亡。

但在人们的日常生活中,民族之间的交融和相互影响才是常态

辽夏金元的制度建设及其整体特征:

政权 制度建设 主要特征

辽 南北面官制、四时捺钵制度 因俗而治

学习汉制

传承创新

西夏 基本模仿北宋,蕃汉两套官称 金 沿袭唐宋制度、猛安谋克制 元 驿传和行省制,边疆治理 三、元朝的灭亡

背景:民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。

概况:1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

结果:14 世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发。1368年元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等逐渐与汉族融合。

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——习近平总书记2019年9月27日在全国民族团结进步大会上的讲话

怎样认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用?

材料一 从辽、金朝起,中原先进的生产技术和文化以空前的规模向北方传入,汉族向北方迁徙也空前增加,极大地改变了草原树海的面貌。辽、夏、金的政治制度也发生一系列变化。游牧部族的制度无法再继续下去,而向着中原农耕民族的组织制度演变。 ——武玉环《中国大通史·西夏》

材料二 分裂与统一,在中国历史上是经常出现的……一次一次统一,一次一次扩大,到清朝的统一,版图最大……这是几千年来历史发展的结果,是几千年来中原地区与边疆地区各民族之间经济、政治各方面密切关系所形成的……而经济文化的密切关系,还需要政治统一来加以巩固……形成这么大的一个中国,少数民族特别是蒙古族、满族对我们的贡献太大了。 ——谭其骧《历史上的中国和中国历代疆域》

材料三 忽必烈一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城(会宁府),孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。这里,物宝天华人文荟萃。

——殷继红《元上都文化》

①促进对边疆地区开发;

③其制度创设对统一多民族国家巩固与发展作出了卓越的贡献;

②促进民族交融,有利于中华民族的整体进步;

④活跃中外交流,促进文化繁荣。

辽夏金元的统治

建立、发展

民族

女真族

课堂小结

制度建设

历史作用

契丹族

党项族

蒙古族

元朝(1271-1368)

辽朝

金朝

行省制度

元朝

主题:

北族立国,采用汉制 → 国家统一,民族交融

创新制度,影响深远

发展生产,开发边疆

学习汉制,民族交融

驿传制度

边疆治理

中央

地方

辽朝(916-1125)

西夏(1038-1227)

金朝(1115-1234)

蒙古(1206年建立)

南北面官

猛安谋克

统治政策

设中书省

四等人制

辽宋夏金的局部统一→元的空前大统一

民族交融谋发展

推陈出新创伟业

感谢观看

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

辽夏金元的统治

第10课

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用

蒙古史专家,北京大学历史系客座教授杉山正明在他的《疾驰的草原征服者》中这样写到:(从唐朝中期到元朝)的六百年孕育并实现了“中华”从“小中国”变型为“大中国”的“一次漂亮的转身”。此种“变身”初见端倪于契丹建立的辽王朝,而一个完全不一样的“中华的框架是在13到14世纪的蒙古时代一下子扩大起来的”;正是这样一个崭新的建国框架,才真正把中华引上了“通向‘多民族之巨大中国’的道路”。本节课我们便一起来学习一下先贤们的睿智创举。

新课导入:

忽必烈

(1215 -1294)

壹

多民族政权的并立

——辽夏金的统治

一、辽的统治(907-1125)

(一)、起源

契丹族是我国古老的少数民族。与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。秦汉时为东胡的一支。《魏书》中已有契丹历史记载。唐初,契丹归附唐朝。唐朝末年,契丹族的势力发展起来,一些汉族农民为了躲避战祸,迁到长城以北,同契丹族杂居相处。契丹人逐渐学会种植庄稼、织布、建造城郭房屋。部分契丹人开始了农耕生活。916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京(今内蒙古巴林左旗),契丹人仿照汉字偏旁创制了契丹文字。阿保机的儿子耶律德光统治时期,契丹得到幽云十六州。后来,改国号为辽。

(二)、辽的统治

1、职官:南北面官制

材料一: 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——(宋)余靖《武溪集》 卷17《契丹官仪》

材料二:大辽由此发生了一系列深刻的改变,最终在中国历史上第一次把兼容草原和中原的二元帝国制度化了,并对后来中国的历史产生了极为深刻的影响。为今天中国的庞大疆域,奠定了古代的制度基础。

——施展《中国史纲五十讲》

北面官:

因俗而治,蕃汉分治

内容:

负责以汉人为主的农耕民族事务(契丹人和汉人担任)

负责契丹等游牧民族事物(契丹人和汉人担任)

南面官:

特点:

影响:

①缓和了民族矛盾,有利于民族交融;

②利于契丹族向封建社会过渡(封建化);

③为统一多民族国家的政权组织形式提供了范例

▲ 辽朝南北面官制下的官员

2、行营:四时捺钵

“秋冬春夏四时各有行在之所,谓之捺钵。”——《辽史》

“捺钵”,意为辽帝的行营,迁徙中的行营成为国家政治中心。

辽帝在一年之中所从事的与契丹游牧习俗相关的营地迁徙和游牧射猎等活动。 居处无常,"春水秋山,冬夏捺钵",四时转徙。皇帝四时各有行在之所,谓之捺钵,不同时期四时捺钵的地区也有所变化。

四时捺钵 时间 活动内容

春捺钵 正月上旬 春渔于水

夏捺钵 四月中旬 议政、放鹰

秋捺钵 七月中旬入山 秋猎于山(猎虎、射鹿)

冬捺钵 十月以后 避寒、议政

公元1111年,辽朝的国土面积达到489万平方公里,疆域东北到达今库页岛,西至阿尔泰山,北到额尔古纳河、外兴安岭一带,南到河北中部的白沟河。俄语中的“中国”(Kitay)一词,实际上就是“契丹”的谐音。

3、辽的强盛

二、西夏的统治(1038-1227)

(一)、起源

西夏的祖先党项族是羌族的一支,原居四川松潘高原。 唐中期以来居住在宁夏、甘肃、陕西西北一带,过着游牧生活。唐僖宗时,党项部首领李思恭被朝廷封为夏州节度使,因平黄巢起义有功,一度收复长安,再次被赐姓李 ,封“夏国公”。1038年,党项族首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆(今宁夏银川) 。夏在宋的西北的,史称西夏。元昊命人仿照汉文楷书字体,创制了西夏文字。

有东方金字塔之称的西夏王陵,带有汉文化,党项文化,佛教文化的多重痕迹

(二)、西夏的统治

夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也……其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台……曰蕃学,曰汉学。自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。

——《宋史. 列传·外国二》

蕃号 汉号

乌珠 皇帝

乌尼 太后

宁令 大王

谟宁令 诸王祖

祖儒 大首领

枢铭 副首领

1.“一套制度,两套称谓 ”

2.与金、南宋的对峙

北宋灭亡后,西夏向 金朝称臣,仍然保持事实上的独立。形成金、西夏、南宋对峙的局面。

三、金的统治(1115-1234)

(一)、起源

女真族的第一代祖先就源起于黑水靺鞨。长期居住在松花江、黑龙江下游一带。北宋中后期,女真族完颜部强盛起来,逐渐统一女真各部。为解除民族压迫,1114年,女真族的杰出首领完颜阿骨打举兵搞辽,取得初步胜利。次年,阿骨打称帝,建立金朝,建都会宁(今黑龙江省哈尔滨市阿城区)国号大金。阿骨打就是金太祖。

(二)、入主中原与迁都燕京

1、入主中原

1125年,

金灭辽。

1127年,

靖康耻。

金

1125年10月,金兵两路南下,宋徽宗急忙把帝位传给儿子赵桓(钦宗)。

1125年,金灭辽,1127年又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。

2、迁都燕京

原因:

①统治者自身具有远大抱负,意图统一华夏;

②崇尚中原文化,便于吸收汉文化。

③金朝当时统治范围扩大,上京居东北,不便于统治。

④上京地区相较于中都自然环境更恶劣。

(三)、金的统治

材料一: 一日世宗如,问公(耶律履):“朕比读《贞观政要》,见魏徵忠谏,恨不与之同时。近世如徵者独未之见,何也?”公乃感奋上言:“徵辈不难得,特太宗不常有耳……愿陛下惩艾前弊,开忠谏之路,以通下情,则天下幸甚!”

——《尚书右丞耶律公神道碑》

材料二:(金世宗说)亡辽不忘旧俗,朕以为是。……若依国家旧风,四境可以无虞,此长久计也。 ——《金史·移剌子敬传》

“胡汉相劝”:金代在吸取汉族政治制度,效仿汉族统治者治理模式的同时,又很注重保留本民族传统。

1.猛安谋克制

材料三:猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以畋渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

特点:兵农合一(平时耕作,战时出征)

影响:①发展生产,减轻财政负担;

②组织严密规范,保证较强战斗力;

③安定地方,稳定统治;促进女真族封建化进程,促进社会进步。

2.金朝鼎盛:

大定之治: 12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣

材料一 税不及什一,两税之外,一无横敛。不数年间,仓库充实,民物殷富,四夷宾服,以致大定三十年之太平。——赵秉文《闲闲老人滏水文集》卷20

材料二 当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称‘小尧舜’,此其效验也。——《金史·世宗纪》

金世宗完颜雍

怎样认识辽、西夏、金的管理制度?

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制一种不同于纯中原式的国家建构模式。它不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持着平衡,而且提供了比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而也更能持久的一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

王朝 政治制度

辽 南北面官制、四时捺钵制

西夏 一套制度,两种称谓

金 沿袭唐宋制度、猛安谋克制

1、特点:①学习汉族政治制度、同时保留本民族特色;

②蕃汉分治、因俗而治。

2、原因:辽夏等统治北方地区和汉族经济文化发展水平及生活方

式存在差异

3、评价:①是对先进封建文明的肯定;促进少数民族的封建化;

②有利于民族交融;

③为我国管理统一多民族国家提供了宝贵的经验。

少数民族封建化的主要表现

1、经济上:渔猎、游牧→农耕

2、政治上:采用汉族封建王朝的官制、法律

3、文化上:学习汉族文化,主要是儒家思想文化

4、生活上:迁徙→定居

贰

大一统大融合

——元朝的统治

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

招降吐蕃

征服大理

远征亚欧

1279年

灭南宋

一、起源

蒙古族是我国一个历史悠久的民族,长期生活在蒙古高原上。金泰和四年(1204年),蒙古诸部领袖铁木真通过战争统一了蒙古高原各蒙古部落。金泰和六年(1206年),铁木真在斡难河源召开大会,被各部落推举为“成吉思汗”,建立政权于漠北,蒙古汗国成立,国号大蒙古国 。蒙古汗国建立后,成吉思汗发动对周围地区的长期征伐战争。蒙古军队向西一直打到欧亚、俄罗斯,向南达到印度河流域。成吉思汗还不断向南进攻西夏和金。1234年,蒙古灭金。后来又招降吐蕃,征服大理。1271年,成吉思汗的孙子忽必烈改国号为大元。次年,定都燕京,称为大都。元朝的统治中心,完全向中原转移。忽必烈就是元世祖。元军继续向南宋进攻。1276年攻破临安,南宋灭亡。1279年,击败南宋余部,完成统一。

成吉思汗(1162 -1227)

二、元朝巩固统一

元代……的区划“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错集而淮汉之险失,汉中附秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失”。

——朱绍侯等主编《中国古代史》

唐——山川形便

元朝——犬牙交错

以北制南

1.行省制度---地方行政制度

当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务逐渐形成常设机构,称为行(代行、执行)中书省,简称行省。

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)。

①中书省直辖:大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖(腹里)

②行中书省直辖:除了吐蕃、畏兀儿地区之外,全国设10个行省。行省直辖路、府、

州 、县

3)管辖范围

1)含义:

2)性质:

4)特点:

①辖区广阔

②打破“山川形便”,采取“犬牙交错”的政区划分方式

5)影响

①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率;

②巩固了多民族国家统一,是我国省制的开端;

③促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;

元朝所设的十个行省当中,岭北、辽阳、甘肃、云南、湖广等都是少数民族聚居区。行省制度的确立,无疑将中央政府的行政管辖范围进一步扩展到了边远地区。元朝通过行省制度,在唐宋设置羁縻府州的民族地区设置了与内地相同的路、府、州、县等行政统治机构,并在这些地区驻军、屯田、征收赋税。

——摘编自段红云《略论元朝的统治政策对中国民族发展的意义》

材料一行省辖区广阔,权力集中,地方军、政、财权无所不统……中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。 ——张帆《中国古代简史》

材料二 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省”“决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。 ——宋濂《元史》

③行省权力大而不专,中央集权与地方分权相结合。

限制了割据的可能

另:行省划分打破山川形便,犬牙交错

2.驿传制度

(1)修筑驿道

(2)设立驿站

(3)设急递铺

以大都为中心修筑了四通八达的驿道。东北至今黑龙江口一带,北达叶尼塞河上游,西南通西藏,南接越南、缅甸。

为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。

元代官方邮递系统,负责传递文书

(4)意义:

①有利于加强中央集权,巩固统一;

②传递军政要情,有利于提高行政效率;

③促进交通运输发展;

④推动经济文化交流。

3.边疆的管理

②西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

①宣政院:管理西藏和全国佛教事务

③台湾:元朝在澎湖岛设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

西藏地区和台湾开始归属中央政权的管理

4.边疆的管理

唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

(1)、回族的形成

(2):四等人制

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回和西域人等

第三等 汉人 原来金统治下的汉族和女真、契丹、渤海、高丽等族以及宋金对峙中四川地区的汉族

第四等 南人 原南宋灭亡后南方的汉族和其它民族

性质:民族歧视和民族压迫

目的:保障蒙古贵族统治利益,维护蒙古贵族的特权,削弱各族人民的反抗

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人制”是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人制”》

影响:

①促进统一多民族国家的发展;

②民族矛盾更加尖锐,加速的元朝的灭亡。

但在人们的日常生活中,民族之间的交融和相互影响才是常态

辽夏金元的制度建设及其整体特征:

政权 制度建设 主要特征

辽 南北面官制、四时捺钵制度 因俗而治

学习汉制

传承创新

西夏 基本模仿北宋,蕃汉两套官称 金 沿袭唐宋制度、猛安谋克制 元 驿传和行省制,边疆治理 三、元朝的灭亡

背景:民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。

概况:1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

结果:14 世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发。1368年元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等逐渐与汉族融合。

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——习近平总书记2019年9月27日在全国民族团结进步大会上的讲话

怎样认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用?

材料一 从辽、金朝起,中原先进的生产技术和文化以空前的规模向北方传入,汉族向北方迁徙也空前增加,极大地改变了草原树海的面貌。辽、夏、金的政治制度也发生一系列变化。游牧部族的制度无法再继续下去,而向着中原农耕民族的组织制度演变。 ——武玉环《中国大通史·西夏》

材料二 分裂与统一,在中国历史上是经常出现的……一次一次统一,一次一次扩大,到清朝的统一,版图最大……这是几千年来历史发展的结果,是几千年来中原地区与边疆地区各民族之间经济、政治各方面密切关系所形成的……而经济文化的密切关系,还需要政治统一来加以巩固……形成这么大的一个中国,少数民族特别是蒙古族、满族对我们的贡献太大了。 ——谭其骧《历史上的中国和中国历代疆域》

材料三 忽必烈一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城(会宁府),孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。这里,物宝天华人文荟萃。

——殷继红《元上都文化》

①促进对边疆地区开发;

③其制度创设对统一多民族国家巩固与发展作出了卓越的贡献;

②促进民族交融,有利于中华民族的整体进步;

④活跃中外交流,促进文化繁荣。

辽夏金元的统治

建立、发展

民族

女真族

课堂小结

制度建设

历史作用

契丹族

党项族

蒙古族

元朝(1271-1368)

辽朝

金朝

行省制度

元朝

主题:

北族立国,采用汉制 → 国家统一,民族交融

创新制度,影响深远

发展生产,开发边疆

学习汉制,民族交融

驿传制度

边疆治理

中央

地方

辽朝(916-1125)

西夏(1038-1227)

金朝(1115-1234)

蒙古(1206年建立)

南北面官

猛安谋克

统治政策

设中书省

四等人制

辽宋夏金的局部统一→元的空前大统一

民族交融谋发展

推陈出新创伟业

感谢观看

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进