3 哈姆莱特经典课件

图片预览

文档简介

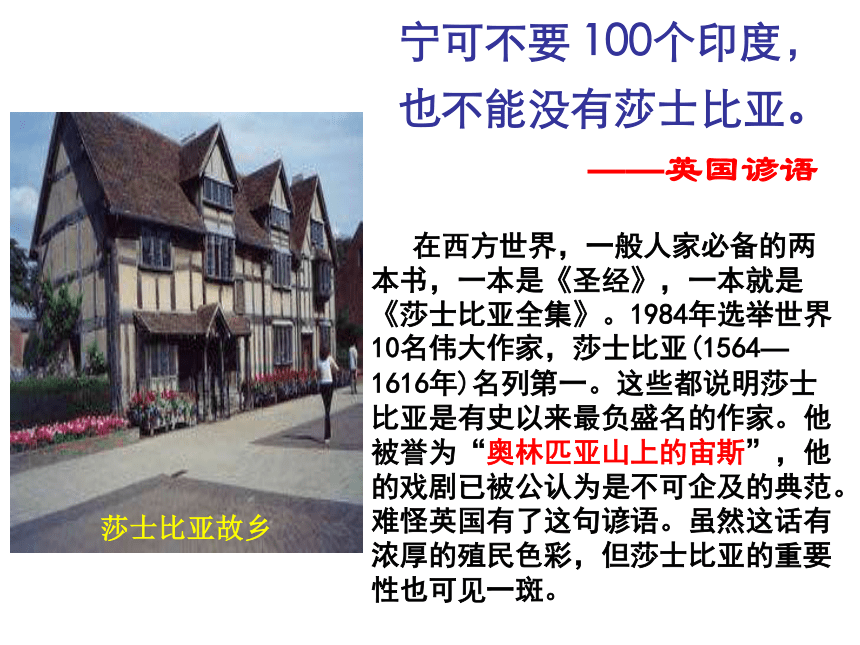

课件90张PPT。哈姆莱特——(英)莎士比亚哈姆莱特莎士比亚莎士比亚William Shakespeare 活着,还是去死,这真是一个值得思虑的问题。——哈姆雷特 有一千个读者,就会有一千个哈姆雷特。——恩格斯William Shakespeare 在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚(1564—1616年)名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他被誉为“奥林匹亚山上的宙斯”,他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。难怪英国有了这句谚语。虽然这话有浓厚的殖民色彩,但莎士比亚的重要性也可见一斑。

宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。——英国谚语莎士比亚故乡莎士比亚美丽的故乡——英国伦敦四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》

《李尔王》《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》《无事生非》 莎士比亚(1564-1616):英国文艺复兴时期伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。

马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

本·琼斯称他是“时代的灵魂”。William Shakespeare莎士比亚作品简介历史剧:《亨利四世》(上下)《亨利五世》

《亨利六世》(上中下)《理查二世》

《理查三世》《约翰王》

传奇剧:《辛白林》《冬天的故事》《暴风雨》William Shakespeare《奥赛罗》舞台剧表演《麦克百》电影剧照经典爱情剧《罗密欧与朱丽叶》戏剧创作最高成就《哈姆莱特》莎士比亚是语言艺术的大师。在他的剧作中充满了诗化的语言,令人回味无穷。他的戏剧以语言丰富著称,有人说他的用词是“千古独步”,他所用的词汇在15000以上,并善于运用比喻、隐喻、双关语,其中许多语言已经成为了英文中的成语和典故,极大地丰富了英语词汇。以《哈姆莱特》为例,莎士比亚在其中写下的许多台词以及戏剧中的诗句广为传诵。比如:“是生存还是毁灭?这是一个问题。” “弱者,你的名字是女人!”等等。 莎士比亚的作品深刻反映了英国由封建制度进入资本主义原始积累时期的社会生活,揭露了资本主义的发展引起的新矛盾,塑造了一系列在世界文学史上具有典型意义的人物形象。 总之,莎士比亚的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极其重要的地位。 莎士比亚戏剧的特点二、时代背景:文艺复兴 欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。返回 ※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※ 1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书 完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

-——俄国著名文学批评家 别林斯基 三、作品简介《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。这出悲剧的情节是这样的: 丹麦王子哈姆莱特在威登堡大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故:父亲暴亡,叔叔克劳狄斯篡位,母亲改嫁给了叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂告诉他自己是被他的叔父毒死的。哈姆莱特认为他现在的为父复仇不只是为了他自己,而是整个社会、国家的问题。他自己要肩负起这个重整乾坤的重任。他考虑问题的各个方面,又怕泄露心事,又怕鬼魂是假的,怕落入坏人的圈套。他心烦意乱,忧郁寡欢,只好装疯卖傻以迷惑仇敌,等待时机复仇。 克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。 莎翁对自己作品的评价 “给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面目,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”William Shakespeare “悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧是将人生无价值的东西撕毁给人看。”

——鲁迅 William Shakespeare学习目标1、体会课文通过跌宕曲折的故事情节、尖锐的戏剧冲突刻画典型人物的写作特点;

2、用心品味课文丰富多彩而又个性化的艺术语言,读懂课文的字面意义和深层含义;

3、学习品评人物的方法。William Shakespeare节选剧情结构 第一部分(从开头到“霍拉旭 不要作声!谁来了?”)回述哈姆莱特逃回丹麦的经过。

第二部分(从“奥斯里克上”到“他们的水泡就破灭了”)哈姆莱特对奥斯里克的嘲讽。

第三部分(从“一贵族上”到结束)哈姆莱特与雷欧提斯比剑决斗,中了克劳狄斯的圈套。William Shakespeare剧中人物关系哈姆莱特(丹麦王子)

克劳狄斯(丹麦国王)

王后(哈姆莱特之母)

霍拉旭(哈姆雷特之友)

奥斯克里(宫廷大臣)

雷欧提斯(宫廷大臣)跌宕曲折的故事情节

尖锐的戏剧冲突欣 赏William Shakespeare跌宕曲折的故事情节问题:节选部分安排了哪些悬念呢?①哈姆莱特从前往英国的途中逃回丹麦,等待他的将是怎样的命运?②哈姆莱特是否答应与雷欧提斯比剑?③哈姆莱特是否已经觉察到雷欧提斯使用的剑有毒?④雷欧提斯是否会按照克劳狄斯事先设计的计划行事?William Shakespeare跌宕曲折的故事情节问题:这样悬念迭生的情节安排有什么好处? 每一个悬念围绕着和克劳狄斯的毒计是否能得逞和哈姆雷特能否避免厄运来展开,这样处理能紧紧扣住读者(观众)的心,使读者(观众)的心始终处于高度紧张状态之中。William Shakespeare尖锐的矛盾冲突问题:“比剑决斗”一共有多少矛盾冲突?哈姆雷特——克劳狄斯(杀父霸母之仇)哈姆雷特——雷欧提斯(杀父“害”妹之仇)William Shakespeare尖锐的矛盾冲突克劳狄斯 ——哈姆雷特 —— 雷欧提斯实行毒计——实现复仇报仇雪恨 两重矛盾冲突产生强烈的碰撞,并紧紧围绕“比剑”(明)和“毒计”(暗)展开,悲剧由此产生!William Shakespeare动作化的语言

个性化的语言欣 赏William Shakespeare动作化的语言哈姆雷特 (二人比剑)又是一剑;你怎么说?雷欧提斯还不能下定决心杀死哈姆雷特,希望从国王那里获得勇气。雷欧提斯 陛下,现在我一定要击中他了。哈姆雷特:得意,纳闷 雷欧提斯:激怒,激起斗志奥斯里克 两边都没有中。体现奥斯里克胆小谨慎的个性。国王 我怕你击不中他。克劳狄斯使用激将法,迫使雷欧提斯下定决心杀死哈姆雷特。动作化的语言哈姆雷特 你怎么一点也不起劲?请你使出全身的本领来吧;我怕你在开我的玩笑哩。哈姆雷特的话激怒了雷欧提斯,使他刺出致命的一剑。William Shakespeare个性化的语言哈姆雷特的语言:

直率,不加掩饰;喜欢用比喻,喜欢嘲弄人,很多话有一针见血的效果。 请同学们在文中找出相应的句子。克劳狄斯的语言:

亲热,和善,阴毒,足见其是一个言不由衷、笑里藏刀的家伙。William Shakespeare名家评论 “看到这些强烈的词句你怎样想?它们是这样出人意料,不是迟缓地吃力地一个跟着一个而来,而是流畅地大量地成千上万蜂拥而来,犹如泉水中涌出无数水泡,簇拥在一起,纷纭杂沓,层出不穷,使人来不及看到它们的扩展,也来不及看到它们的。”

——法·泰纳William Shakespeare莎士比亚剧作语言特点1、语言生动精炼,一方面运用书面语言和口语,一方面也广泛采用民间谚语和俚语,灵活丰富。

2、人物语言具有个性化、形象化。

3、大量运用修辞格,善于形象譬喻,语言具有音韵节奏之美,充满诗意。William Shakespeare人物形象品 评William Shakespeare品评人物的方法 听其言,观其行,

外貌心理和神情。

人物关系要理清,

勿忘体察作者情。William Shakespeare讨 论 在你的眼中,哈姆莱特是一个怎样的人?William Shakespeare善良忧郁的王子

愁容满面 沉默寡言性格也有明朗的一面,诙谐幽默忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断聪明机智,有勇有谋,敢爱敢恨William Shakespeare哈姆雷特悲剧的根源 主观原因:哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。 William Shakespeare名 家 观 点 “从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

哈姆雷特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。 ——苏联·阿尼克斯特 William Shakespeare名 家 观 点 “一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目。” ——歌德William Shakespeare名 家 观 点 “哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果 哈姆雷特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。? 基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。? 哈姆雷特是英国著名的剧作家莎士比来的悲剧《哈姆雷特》中的男主人公。哈姆雷特是丹麦王子,他是个有理想、好思索的人文主义者。??? 现在一般用“哈姆雷特”来比喻那些遇事犹豫不决、顾虑重重的人。 William Shakespeare课外拓展阅读

《哈姆莱特》全剧

《罗密欧与朱丽叶》

《威尼斯商人》

《李尔王》William Shakespeare作 业

俗话说:“一千个观众心目中就有一千个哈姆雷特。”试用语言描绘你心目中的哈姆雷特。(200字左右)William Shakespeare有关戏剧 戏剧是与诗歌、散文、小说并列的文学体裁,是一种综合性的舞台艺术,她借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。表现形式的不同:

话剧、歌剧 《白毛女》

舞剧 《红色娘子军》《天鹅湖》

诗剧、歌舞剧剧情的繁简和结构不同:

多幕剧、独幕剧从情节主题的不同;

悲剧、喜剧、正剧(悲喜剧) 题材反映的时代不同:

历史剧、现代剧 有关戏剧主要人物哈姆莱特:丹麦王子

霍拉旭: 哈姆莱特的朋友

波洛涅斯:御前大臣

奥菲莉亚:波洛涅斯女儿

哈姆莱特心上人

罗森格兰兹:朝臣

吉尔登斯吞:朝臣

国王: 哈姆莱特叔叔,克劳迪亚斯

王后: 哈姆雷特母亲

在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚(1564—1616年)名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他被誉为“奥林匹亚山上的宙斯”,他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。难怪英国有句谚语:“宁可不要 100个印度,也不能没有莎士比亚。”虽然这话有浓厚的殖民色彩,但莎士比亚的重要性也可见一斑。 宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。——英国谚语莎士比亚故乡5 2 年

成就一个时代有关戏剧 戏剧是反映现实生活中的矛盾冲突的。

“没有矛盾冲突就没有戏剧”。 感知作者 1564年4月23日出生,默默无闻。1616年4月23日去世,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。 他的剧本至今还在世界各地演出。在他生日的那天,每年都有许多国家在上演他的剧本纪念他。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。 英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师 。 代表作有历史剧《亨利四世》、《理查三世》等,喜剧有《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》等,悲剧有《罗密欧与朱丽叶》以及“四大悲剧”《哈姆莱特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》等 。 在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他被誉为“奥林匹亚山上的宙斯”,他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。有关戏剧 矛盾冲突,主要体现为剧中人物的思想性格冲突。

人物性格发展又是推动情节发展的决定因素。

“性格决定命运”矛盾冲突性格冲突 ※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※ 1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书 完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

-——俄国著名文学批评家 别林斯基 丹麦王子哈姆雷特的一段复仇的故事。回国奔丧

发现叔叔继位、母亲改嫁

遇到父亲亡魂,得知真相

装疯卖傻,迷惑敌人

排演戏中戏,确认凶手

误杀波洛涅斯,规劝母亲

大难不死,逃回丹麦

奥菲利亚溺水而死,雷欧提斯复仇

叔叔毒计密谋

哈、雷二人相约比剑

母亲误饮毒酒,哈、雷二人中毒剑

哈姆雷特杀死叔叔

大臣以军礼安葬哈姆雷特矛盾冲突哈姆雷特叔叔

皇后雷欧提斯 波洛涅斯奥菲利亚整体把握文章选自第三幕第二场“戏中戏”

部分,阅读课文,回答以下问题:1、哈姆莱特安排“戏中戏”的目的是什么?2、戏上演前,哈姆莱特特特意作了哪些安排?3、奸王看戏时有什么表现?说明了什么?

看戏后呢?基础过关一、读准下列词语的读音:吮舐砧石 哀恸傀儡害臊同衾觊觎憎恶赫卡忒二、注意辨析以下词义2、身无长物1、命运的虐待和恩宠,你都是受之

(坦然;泰然),能够把

感情和理智调整得那么适当。人除自身之外,所拥有的东西极少。

形容贫穷或俭朴。泰然装疯卖傻,对奸王、母亲旁敲侧击2、戏前安排亲自导演;安排好友注视奸王;1、演戏目的: 试探叔父克劳狄斯杀父娶母,篡权夺位之罪行。说明:戏中表现问情节问戏名站起来让人点火把戏后表现奸王:不舒服、发脾气王后:很难过、非常吃惊杀人阴谋被人揭穿合作探究 戏上演前,哈姆莱特对奥菲利娅说的话

有什么特点?为什么? 哈姆莱特故意坐在奥菲利娅身边装出

一副因痴情而精神失常的样子,胡言乱语。 目的是让人们尤其是国王认识到哈姆

莱特是因恋爱失意而疯,从而放松对王子

复仇的警惕。拓展延伸 “一千个读者就会有一千个哈姆莱特”,读完本文后,并请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?矛盾冲突哈姆雷特叔叔

皇后雷欧提斯 波洛涅斯奥菲利亚是个怎样的人?是什么人?又忧郁既勇敢矛盾冲突哈姆雷特叔叔

皇后雷欧提斯 波洛涅斯奥菲利亚是个怎样的人?是什么人?主要矛盾的实质是什么?又忧郁“性格冲突”既勇敢新兴资产阶级

王权、神权专制、腐败、欺诈(付出惨痛代价)(各自身份)人文主义的局限性人文主义新兴资产阶级王权、皇权专制、腐败、欺诈(付出惨痛代价)主题人文主义的局限性(各自身份)所有矛头所向人文主义 作者把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧,通过一个古老的宫廷仇杀的故事,对以克劳狄斯为首的封建专制王朝进行了无情的揭露,对王子哈姆莱特为代表的人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深厚的同情。 主题(与父亲亡魂对话后)

这是一个颠倒混乱的时代,唉,倒楣的我却要负起重整乾坤的责任!英 雄 我的运命在呐喊,使我全身每一根微细的血管都变得像怒狮的筋骨一样坚硬。 (回国奔丧,发现母亲很快改嫁)

上帝啊!一头没有理性的畜生也要悲伤得长久一些——她就嫁给我的叔父,我的父亲的弟弟,……啊,罪恶的匆促,这样迫不及待地钻进了乱伦的衾被!那不是好事,也不会有好结果;可是碎了吧,我的心,因为我必须噤住我的嘴!(怀疑亡魂的话语,之后决定排戏试探)

嗨,我真是个蠢才!我的亲爱的父亲被人谋杀了,鬼神都在鞭策我复仇,我这做儿子的却像一个下流女人似的,只会用空言发发牢骚,学起泼妇骂街的样子来。迟疑、忧郁、孤独(确定叔叔是凶手后)

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死了;睡着了;什么都完了;……这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。迟疑、忧郁、孤独①哈姆雷特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。

基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。父亲给他的责任是复仇,现实要求他的行动。哈姆雷特意识到,他的责任不是单纯地复仇,杀死一个克劳狄斯,而是要重整乾坤,消灭一切罪恶,按照人文主义的理想来改造现实。所以有人称他为上个延宕的王子。有关戏剧 人文主义:

人文主义是文艺复兴活动的思想体系,倡导以人为本,起源于14世纪的意大利,后遍及欧洲各国。

反对神权,反对王权,反对愚昧落后。

要人权,要民主,要个性解放,要进步自由。人是多么了不起的一件作品!理性是多么可贵!力量是多么无穷!仪表和举止是多么端整,多么出色!论行动,多么像天使!论了解,多么像天神!宇宙之华!万物之灵!可是,对于我,这点泥土里提炼出来的玩意儿算得了什么呢?" 你可以疑心星星是火把;你可以疑心真理是谎言,可是我的爱永远没有变。啊,但愿这一个太坚实的肉体会融解、消散,化成一堆露水!或者那永生的真神未曾制定禁止白杀的律法!上帝啊!上帝啊!人世间的一切在我看来是多么可厌、陈腐、乏味而无聊!哼!哼!那是一个荒芜不冶的花园,长满了恶毒的莠草。想不到居然会有这种事情!刚死了两个月!不,两个月还不满!这样好的一个国王,比起当前这个来,简直是天神和丑怪;这样爱我的母亲,甚至于不愿让天风吹痛了她的脸。天地呀!我必须记着吗?嘿,她会偎倚在他的身旁,好像吃了美味的食物,格外促进了食欲一般;可是,只有一个月的时间,我不能再想下去了!脆弱啊,你的名字就是女人!短短的一个月以前,她哭得像个泪人儿似的,送我那可怜的父亲下葬;她在送葬的时候所穿的那双鞋子还没有破旧,她就,她就——“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。”

“死了;睡着了;什么都完了,要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。” 深刻地表现了人文主义者哈姆雷特在进行个人复仇和探索社会变革过程中的心路历程。 (复仇临死之时)仍执著人文主义理想

霍拉旭,我死了,你还活在世上;请你把我的行事的始末根由昭告世人,解除他们的疑惑。我一死

之后,要是世人不明白这一切事情的真相,我的名誉将要永远蒙着怎样的损伤!你倘然爱我,请你暂时牺牲一下天堂上的幸福,留在这一个冷酷的替我人间,传述我的故事吧。

(死之后) 作者对他的肯定

福丁布拉斯 让四个将士把哈姆莱特像一个军人似的抬到台上,因为要是他能够践登王位,一定会成为一个贤明的君主的;为了表示对他的悲悼,我们要用军乐和战地的仪式,向他致敬。 浪漫派批评家——耽于幻想,回避现实,对行动不感兴趣,沉溺于自己心造的世界,是一个忧郁感伤、多愁善感、生性软弱的知识分子 。文艺批评家——哈姆莱特是勇敢的,也是不怕死的;但是,他由于敏感而犹豫不定,由于思索而拖延,精力全花费在做决定上,反而失却了行动的力量。……歌德[(德国诗人,剧作家,思想家]:一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭了,这重担他既不能掮起,也不能放下;每个责任对他都是神圣的,这个责任却是太沉重了。他被要求去做不可能的事,这事本身不是不可能的,对于他却是不可能的。他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去;最后几乎失却他面前的目标。哈姆雷特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

哈姆雷特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。

(苏联·阿尼克斯特)

?????????????????????????????????????????????

哈姆雷特是一位公子,不是一位英雄,报仇的事他不配干,所以迁延不决。(歌德)有关戏剧莎翁悲剧的特点:

①必须以英雄人物的死亡而结束。主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。有关戏剧完整把握剧本的情节 了解剧本展示的矛盾冲突领悟剧作的主题所在分析人物性格品味戏剧语言认清矛盾的实质鲁迅先生说:

悲剧就是将有价值的

东西毁灭给人看,

懂得欣赏悲剧美的人

才能在精神上站立起来!学习质疑对于擅长悲剧创作的西方来说,《哈姆雷特》其实并不能算是一部彻头彻尾的悲剧,至少在其结局上来说,正义得到了捍卫,邪恶得到了惩戒。而“无往而不著此乐天之色彩”的中国人的《红楼梦》却是彻头彻尾的悲剧。两个不同国度,不同时代的文学形象,虽然有质的区别,但也惊人相似:哈姆雷特负载的是英雄人物的命运和性格悲剧,贾宝玉则负载了封建大家族没落的悲剧。透过哈姆雷特、贾宝玉,我们看见了什么?关于比喻修辞明喻:本体、喻体和比喻词都在句中出现。比喻词有:象、好像、活象、如、宛如、仿佛、犹、好似等●我的幻想也像铁匠的砧石一样漆黑一团了(明喻)

——哈姆雷特担心自己的猜测错了暗喻(隐喻)

经常直接把喻体说成本体。

比喻词:是、即、作、成了、成为、变成‘为

●我过的是变色蜥蜴的生活(暗喻)

——内心痛苦,既要探清父王死因,为父报仇,又要隐藏心事,应付周围。借喻:直接用喻体来喻本体,句中本体和比喻词都不出现。

例如:夜色加浓,苍空中的“明灯”越来越多。(明灯是喻体,指星星。而星星这个本体没有出现●给一响空抢吓坏了吗?(借喻)

——借喻奸王因受到剧情的影射而心虚害怕.

博喻:运用两个或者两个以上的喻体来描绘或者说明一个本体。

例如:雨是最寻常的---看,像牛毛,像花针,像细丝。密密地斜织着-- 课文中类似的比喻句还有:

①明喻。如“(开场词很短)正像女人的爱情一样”;讽刺情人奥菲利娅对哈姆莱特感情的背叛。

②借喻:如“而今王位上却坐着——孔雀”,借“孔雀”喻“奸王"。

③ 借喻:让那有毛病的马惊跳退缩吧,我们的肩背都是好好的

——“有毛病的马”喻奸王,哈姆莱特对奸王冷嘲热讽。 修辞手法运用体现了哈姆雷特的机智,幽默,这种语言风格与哈姆莱特装疯卖傻的精神状态相一致附录:莎士比亚语录

▲生存还是死亡,这是一个问题。

▲没有比诚实更珍贵的遗产。

▲放弃时间的人,时间也放弃他。

▲脆弱啊,你的名字叫女人。

▲玫瑰不叫玫瑰,亦无损其芳香。

▲智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。

这一著作不能只读一次;应该一读再读。它和畅销小说不同,它是无穷尽的宝藏。《哈姆莱特》会随你的年纪的增长、人生体验的深刻丰富,而变成另外一个《哈姆莱特》。

--《一生的读书计划》

“放弃时间的人,时间

也放弃他”。“智慧里没有书籍,就

好象鸟儿没有翅膀。”年轻人,你听我说:合作探究2、你认为造成哈姆莱特悲剧的原因是什么? 客观上讲,首先是反动势力过于强大。其次是哈姆莱特性格中的矛盾。 哈姆莱特有美好的理想但不切实际;他受人民爱戴却又不相信群众,而是孤军奋战;他勇敢地担负起扭转乾坤的重任,却只相信自上而下的改良,而反对人民的暴动,

摆脱不了宿命论的束缚。再 见William Shakespeare

也不能没有莎士比亚。——英国谚语莎士比亚故乡莎士比亚美丽的故乡——英国伦敦四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》

《李尔王》《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》《无事生非》 莎士比亚(1564-1616):英国文艺复兴时期伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。

马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

本·琼斯称他是“时代的灵魂”。William Shakespeare莎士比亚作品简介历史剧:《亨利四世》(上下)《亨利五世》

《亨利六世》(上中下)《理查二世》

《理查三世》《约翰王》

传奇剧:《辛白林》《冬天的故事》《暴风雨》William Shakespeare《奥赛罗》舞台剧表演《麦克百》电影剧照经典爱情剧《罗密欧与朱丽叶》戏剧创作最高成就《哈姆莱特》莎士比亚是语言艺术的大师。在他的剧作中充满了诗化的语言,令人回味无穷。他的戏剧以语言丰富著称,有人说他的用词是“千古独步”,他所用的词汇在15000以上,并善于运用比喻、隐喻、双关语,其中许多语言已经成为了英文中的成语和典故,极大地丰富了英语词汇。以《哈姆莱特》为例,莎士比亚在其中写下的许多台词以及戏剧中的诗句广为传诵。比如:“是生存还是毁灭?这是一个问题。” “弱者,你的名字是女人!”等等。 莎士比亚的作品深刻反映了英国由封建制度进入资本主义原始积累时期的社会生活,揭露了资本主义的发展引起的新矛盾,塑造了一系列在世界文学史上具有典型意义的人物形象。 总之,莎士比亚的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极其重要的地位。 莎士比亚戏剧的特点二、时代背景:文艺复兴 欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。返回 ※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※ 1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书 完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

-——俄国著名文学批评家 别林斯基 三、作品简介《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。这出悲剧的情节是这样的: 丹麦王子哈姆莱特在威登堡大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故:父亲暴亡,叔叔克劳狄斯篡位,母亲改嫁给了叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂告诉他自己是被他的叔父毒死的。哈姆莱特认为他现在的为父复仇不只是为了他自己,而是整个社会、国家的问题。他自己要肩负起这个重整乾坤的重任。他考虑问题的各个方面,又怕泄露心事,又怕鬼魂是假的,怕落入坏人的圈套。他心烦意乱,忧郁寡欢,只好装疯卖傻以迷惑仇敌,等待时机复仇。 克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。 莎翁对自己作品的评价 “给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面目,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”William Shakespeare “悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧是将人生无价值的东西撕毁给人看。”

——鲁迅 William Shakespeare学习目标1、体会课文通过跌宕曲折的故事情节、尖锐的戏剧冲突刻画典型人物的写作特点;

2、用心品味课文丰富多彩而又个性化的艺术语言,读懂课文的字面意义和深层含义;

3、学习品评人物的方法。William Shakespeare节选剧情结构 第一部分(从开头到“霍拉旭 不要作声!谁来了?”)回述哈姆莱特逃回丹麦的经过。

第二部分(从“奥斯里克上”到“他们的水泡就破灭了”)哈姆莱特对奥斯里克的嘲讽。

第三部分(从“一贵族上”到结束)哈姆莱特与雷欧提斯比剑决斗,中了克劳狄斯的圈套。William Shakespeare剧中人物关系哈姆莱特(丹麦王子)

克劳狄斯(丹麦国王)

王后(哈姆莱特之母)

霍拉旭(哈姆雷特之友)

奥斯克里(宫廷大臣)

雷欧提斯(宫廷大臣)跌宕曲折的故事情节

尖锐的戏剧冲突欣 赏William Shakespeare跌宕曲折的故事情节问题:节选部分安排了哪些悬念呢?①哈姆莱特从前往英国的途中逃回丹麦,等待他的将是怎样的命运?②哈姆莱特是否答应与雷欧提斯比剑?③哈姆莱特是否已经觉察到雷欧提斯使用的剑有毒?④雷欧提斯是否会按照克劳狄斯事先设计的计划行事?William Shakespeare跌宕曲折的故事情节问题:这样悬念迭生的情节安排有什么好处? 每一个悬念围绕着和克劳狄斯的毒计是否能得逞和哈姆雷特能否避免厄运来展开,这样处理能紧紧扣住读者(观众)的心,使读者(观众)的心始终处于高度紧张状态之中。William Shakespeare尖锐的矛盾冲突问题:“比剑决斗”一共有多少矛盾冲突?哈姆雷特——克劳狄斯(杀父霸母之仇)哈姆雷特——雷欧提斯(杀父“害”妹之仇)William Shakespeare尖锐的矛盾冲突克劳狄斯 ——哈姆雷特 —— 雷欧提斯实行毒计——实现复仇报仇雪恨 两重矛盾冲突产生强烈的碰撞,并紧紧围绕“比剑”(明)和“毒计”(暗)展开,悲剧由此产生!William Shakespeare动作化的语言

个性化的语言欣 赏William Shakespeare动作化的语言哈姆雷特 (二人比剑)又是一剑;你怎么说?雷欧提斯还不能下定决心杀死哈姆雷特,希望从国王那里获得勇气。雷欧提斯 陛下,现在我一定要击中他了。哈姆雷特:得意,纳闷 雷欧提斯:激怒,激起斗志奥斯里克 两边都没有中。体现奥斯里克胆小谨慎的个性。国王 我怕你击不中他。克劳狄斯使用激将法,迫使雷欧提斯下定决心杀死哈姆雷特。动作化的语言哈姆雷特 你怎么一点也不起劲?请你使出全身的本领来吧;我怕你在开我的玩笑哩。哈姆雷特的话激怒了雷欧提斯,使他刺出致命的一剑。William Shakespeare个性化的语言哈姆雷特的语言:

直率,不加掩饰;喜欢用比喻,喜欢嘲弄人,很多话有一针见血的效果。 请同学们在文中找出相应的句子。克劳狄斯的语言:

亲热,和善,阴毒,足见其是一个言不由衷、笑里藏刀的家伙。William Shakespeare名家评论 “看到这些强烈的词句你怎样想?它们是这样出人意料,不是迟缓地吃力地一个跟着一个而来,而是流畅地大量地成千上万蜂拥而来,犹如泉水中涌出无数水泡,簇拥在一起,纷纭杂沓,层出不穷,使人来不及看到它们的扩展,也来不及看到它们的。”

——法·泰纳William Shakespeare莎士比亚剧作语言特点1、语言生动精炼,一方面运用书面语言和口语,一方面也广泛采用民间谚语和俚语,灵活丰富。

2、人物语言具有个性化、形象化。

3、大量运用修辞格,善于形象譬喻,语言具有音韵节奏之美,充满诗意。William Shakespeare人物形象品 评William Shakespeare品评人物的方法 听其言,观其行,

外貌心理和神情。

人物关系要理清,

勿忘体察作者情。William Shakespeare讨 论 在你的眼中,哈姆莱特是一个怎样的人?William Shakespeare善良忧郁的王子

愁容满面 沉默寡言性格也有明朗的一面,诙谐幽默忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断聪明机智,有勇有谋,敢爱敢恨William Shakespeare哈姆雷特悲剧的根源 主观原因:哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。 William Shakespeare名 家 观 点 “从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

哈姆雷特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。 ——苏联·阿尼克斯特 William Shakespeare名 家 观 点 “一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目。” ——歌德William Shakespeare名 家 观 点 “哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果 哈姆雷特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。? 基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。? 哈姆雷特是英国著名的剧作家莎士比来的悲剧《哈姆雷特》中的男主人公。哈姆雷特是丹麦王子,他是个有理想、好思索的人文主义者。??? 现在一般用“哈姆雷特”来比喻那些遇事犹豫不决、顾虑重重的人。 William Shakespeare课外拓展阅读

《哈姆莱特》全剧

《罗密欧与朱丽叶》

《威尼斯商人》

《李尔王》William Shakespeare作 业

俗话说:“一千个观众心目中就有一千个哈姆雷特。”试用语言描绘你心目中的哈姆雷特。(200字左右)William Shakespeare有关戏剧 戏剧是与诗歌、散文、小说并列的文学体裁,是一种综合性的舞台艺术,她借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。表现形式的不同:

话剧、歌剧 《白毛女》

舞剧 《红色娘子军》《天鹅湖》

诗剧、歌舞剧剧情的繁简和结构不同:

多幕剧、独幕剧从情节主题的不同;

悲剧、喜剧、正剧(悲喜剧) 题材反映的时代不同:

历史剧、现代剧 有关戏剧主要人物哈姆莱特:丹麦王子

霍拉旭: 哈姆莱特的朋友

波洛涅斯:御前大臣

奥菲莉亚:波洛涅斯女儿

哈姆莱特心上人

罗森格兰兹:朝臣

吉尔登斯吞:朝臣

国王: 哈姆莱特叔叔,克劳迪亚斯

王后: 哈姆雷特母亲

在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚(1564—1616年)名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他被誉为“奥林匹亚山上的宙斯”,他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。难怪英国有句谚语:“宁可不要 100个印度,也不能没有莎士比亚。”虽然这话有浓厚的殖民色彩,但莎士比亚的重要性也可见一斑。 宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。——英国谚语莎士比亚故乡5 2 年

成就一个时代有关戏剧 戏剧是反映现实生活中的矛盾冲突的。

“没有矛盾冲突就没有戏剧”。 感知作者 1564年4月23日出生,默默无闻。1616年4月23日去世,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。 他的剧本至今还在世界各地演出。在他生日的那天,每年都有许多国家在上演他的剧本纪念他。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。 英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师 。 代表作有历史剧《亨利四世》、《理查三世》等,喜剧有《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》等,悲剧有《罗密欧与朱丽叶》以及“四大悲剧”《哈姆莱特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》等 。 在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他被誉为“奥林匹亚山上的宙斯”,他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。有关戏剧 矛盾冲突,主要体现为剧中人物的思想性格冲突。

人物性格发展又是推动情节发展的决定因素。

“性格决定命运”矛盾冲突性格冲突 ※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※ 1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书 完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

-——俄国著名文学批评家 别林斯基 丹麦王子哈姆雷特的一段复仇的故事。回国奔丧

发现叔叔继位、母亲改嫁

遇到父亲亡魂,得知真相

装疯卖傻,迷惑敌人

排演戏中戏,确认凶手

误杀波洛涅斯,规劝母亲

大难不死,逃回丹麦

奥菲利亚溺水而死,雷欧提斯复仇

叔叔毒计密谋

哈、雷二人相约比剑

母亲误饮毒酒,哈、雷二人中毒剑

哈姆雷特杀死叔叔

大臣以军礼安葬哈姆雷特矛盾冲突哈姆雷特叔叔

皇后雷欧提斯 波洛涅斯奥菲利亚整体把握文章选自第三幕第二场“戏中戏”

部分,阅读课文,回答以下问题:1、哈姆莱特安排“戏中戏”的目的是什么?2、戏上演前,哈姆莱特特特意作了哪些安排?3、奸王看戏时有什么表现?说明了什么?

看戏后呢?基础过关一、读准下列词语的读音:吮舐砧石 哀恸傀儡害臊同衾觊觎憎恶赫卡忒二、注意辨析以下词义2、身无长物1、命运的虐待和恩宠,你都是受之

(坦然;泰然),能够把

感情和理智调整得那么适当。人除自身之外,所拥有的东西极少。

形容贫穷或俭朴。泰然装疯卖傻,对奸王、母亲旁敲侧击2、戏前安排亲自导演;安排好友注视奸王;1、演戏目的: 试探叔父克劳狄斯杀父娶母,篡权夺位之罪行。说明:戏中表现问情节问戏名站起来让人点火把戏后表现奸王:不舒服、发脾气王后:很难过、非常吃惊杀人阴谋被人揭穿合作探究 戏上演前,哈姆莱特对奥菲利娅说的话

有什么特点?为什么? 哈姆莱特故意坐在奥菲利娅身边装出

一副因痴情而精神失常的样子,胡言乱语。 目的是让人们尤其是国王认识到哈姆

莱特是因恋爱失意而疯,从而放松对王子

复仇的警惕。拓展延伸 “一千个读者就会有一千个哈姆莱特”,读完本文后,并请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?矛盾冲突哈姆雷特叔叔

皇后雷欧提斯 波洛涅斯奥菲利亚是个怎样的人?是什么人?又忧郁既勇敢矛盾冲突哈姆雷特叔叔

皇后雷欧提斯 波洛涅斯奥菲利亚是个怎样的人?是什么人?主要矛盾的实质是什么?又忧郁“性格冲突”既勇敢新兴资产阶级

王权、神权专制、腐败、欺诈(付出惨痛代价)(各自身份)人文主义的局限性人文主义新兴资产阶级王权、皇权专制、腐败、欺诈(付出惨痛代价)主题人文主义的局限性(各自身份)所有矛头所向人文主义 作者把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧,通过一个古老的宫廷仇杀的故事,对以克劳狄斯为首的封建专制王朝进行了无情的揭露,对王子哈姆莱特为代表的人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深厚的同情。 主题(与父亲亡魂对话后)

这是一个颠倒混乱的时代,唉,倒楣的我却要负起重整乾坤的责任!英 雄 我的运命在呐喊,使我全身每一根微细的血管都变得像怒狮的筋骨一样坚硬。 (回国奔丧,发现母亲很快改嫁)

上帝啊!一头没有理性的畜生也要悲伤得长久一些——她就嫁给我的叔父,我的父亲的弟弟,……啊,罪恶的匆促,这样迫不及待地钻进了乱伦的衾被!那不是好事,也不会有好结果;可是碎了吧,我的心,因为我必须噤住我的嘴!(怀疑亡魂的话语,之后决定排戏试探)

嗨,我真是个蠢才!我的亲爱的父亲被人谋杀了,鬼神都在鞭策我复仇,我这做儿子的却像一个下流女人似的,只会用空言发发牢骚,学起泼妇骂街的样子来。迟疑、忧郁、孤独(确定叔叔是凶手后)

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死了;睡着了;什么都完了;……这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。迟疑、忧郁、孤独①哈姆雷特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。

基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。父亲给他的责任是复仇,现实要求他的行动。哈姆雷特意识到,他的责任不是单纯地复仇,杀死一个克劳狄斯,而是要重整乾坤,消灭一切罪恶,按照人文主义的理想来改造现实。所以有人称他为上个延宕的王子。有关戏剧 人文主义:

人文主义是文艺复兴活动的思想体系,倡导以人为本,起源于14世纪的意大利,后遍及欧洲各国。

反对神权,反对王权,反对愚昧落后。

要人权,要民主,要个性解放,要进步自由。人是多么了不起的一件作品!理性是多么可贵!力量是多么无穷!仪表和举止是多么端整,多么出色!论行动,多么像天使!论了解,多么像天神!宇宙之华!万物之灵!可是,对于我,这点泥土里提炼出来的玩意儿算得了什么呢?" 你可以疑心星星是火把;你可以疑心真理是谎言,可是我的爱永远没有变。啊,但愿这一个太坚实的肉体会融解、消散,化成一堆露水!或者那永生的真神未曾制定禁止白杀的律法!上帝啊!上帝啊!人世间的一切在我看来是多么可厌、陈腐、乏味而无聊!哼!哼!那是一个荒芜不冶的花园,长满了恶毒的莠草。想不到居然会有这种事情!刚死了两个月!不,两个月还不满!这样好的一个国王,比起当前这个来,简直是天神和丑怪;这样爱我的母亲,甚至于不愿让天风吹痛了她的脸。天地呀!我必须记着吗?嘿,她会偎倚在他的身旁,好像吃了美味的食物,格外促进了食欲一般;可是,只有一个月的时间,我不能再想下去了!脆弱啊,你的名字就是女人!短短的一个月以前,她哭得像个泪人儿似的,送我那可怜的父亲下葬;她在送葬的时候所穿的那双鞋子还没有破旧,她就,她就——“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。”

“死了;睡着了;什么都完了,要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。” 深刻地表现了人文主义者哈姆雷特在进行个人复仇和探索社会变革过程中的心路历程。 (复仇临死之时)仍执著人文主义理想

霍拉旭,我死了,你还活在世上;请你把我的行事的始末根由昭告世人,解除他们的疑惑。我一死

之后,要是世人不明白这一切事情的真相,我的名誉将要永远蒙着怎样的损伤!你倘然爱我,请你暂时牺牲一下天堂上的幸福,留在这一个冷酷的替我人间,传述我的故事吧。

(死之后) 作者对他的肯定

福丁布拉斯 让四个将士把哈姆莱特像一个军人似的抬到台上,因为要是他能够践登王位,一定会成为一个贤明的君主的;为了表示对他的悲悼,我们要用军乐和战地的仪式,向他致敬。 浪漫派批评家——耽于幻想,回避现实,对行动不感兴趣,沉溺于自己心造的世界,是一个忧郁感伤、多愁善感、生性软弱的知识分子 。文艺批评家——哈姆莱特是勇敢的,也是不怕死的;但是,他由于敏感而犹豫不定,由于思索而拖延,精力全花费在做决定上,反而失却了行动的力量。……歌德[(德国诗人,剧作家,思想家]:一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭了,这重担他既不能掮起,也不能放下;每个责任对他都是神圣的,这个责任却是太沉重了。他被要求去做不可能的事,这事本身不是不可能的,对于他却是不可能的。他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去;最后几乎失却他面前的目标。哈姆雷特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

哈姆雷特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。

(苏联·阿尼克斯特)

?????????????????????????????????????????????

哈姆雷特是一位公子,不是一位英雄,报仇的事他不配干,所以迁延不决。(歌德)有关戏剧莎翁悲剧的特点:

①必须以英雄人物的死亡而结束。主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。有关戏剧完整把握剧本的情节 了解剧本展示的矛盾冲突领悟剧作的主题所在分析人物性格品味戏剧语言认清矛盾的实质鲁迅先生说:

悲剧就是将有价值的

东西毁灭给人看,

懂得欣赏悲剧美的人

才能在精神上站立起来!学习质疑对于擅长悲剧创作的西方来说,《哈姆雷特》其实并不能算是一部彻头彻尾的悲剧,至少在其结局上来说,正义得到了捍卫,邪恶得到了惩戒。而“无往而不著此乐天之色彩”的中国人的《红楼梦》却是彻头彻尾的悲剧。两个不同国度,不同时代的文学形象,虽然有质的区别,但也惊人相似:哈姆雷特负载的是英雄人物的命运和性格悲剧,贾宝玉则负载了封建大家族没落的悲剧。透过哈姆雷特、贾宝玉,我们看见了什么?关于比喻修辞明喻:本体、喻体和比喻词都在句中出现。比喻词有:象、好像、活象、如、宛如、仿佛、犹、好似等●我的幻想也像铁匠的砧石一样漆黑一团了(明喻)

——哈姆雷特担心自己的猜测错了暗喻(隐喻)

经常直接把喻体说成本体。

比喻词:是、即、作、成了、成为、变成‘为

●我过的是变色蜥蜴的生活(暗喻)

——内心痛苦,既要探清父王死因,为父报仇,又要隐藏心事,应付周围。借喻:直接用喻体来喻本体,句中本体和比喻词都不出现。

例如:夜色加浓,苍空中的“明灯”越来越多。(明灯是喻体,指星星。而星星这个本体没有出现●给一响空抢吓坏了吗?(借喻)

——借喻奸王因受到剧情的影射而心虚害怕.

博喻:运用两个或者两个以上的喻体来描绘或者说明一个本体。

例如:雨是最寻常的---看,像牛毛,像花针,像细丝。密密地斜织着-- 课文中类似的比喻句还有:

①明喻。如“(开场词很短)正像女人的爱情一样”;讽刺情人奥菲利娅对哈姆莱特感情的背叛。

②借喻:如“而今王位上却坐着——孔雀”,借“孔雀”喻“奸王"。

③ 借喻:让那有毛病的马惊跳退缩吧,我们的肩背都是好好的

——“有毛病的马”喻奸王,哈姆莱特对奸王冷嘲热讽。 修辞手法运用体现了哈姆雷特的机智,幽默,这种语言风格与哈姆莱特装疯卖傻的精神状态相一致附录:莎士比亚语录

▲生存还是死亡,这是一个问题。

▲没有比诚实更珍贵的遗产。

▲放弃时间的人,时间也放弃他。

▲脆弱啊,你的名字叫女人。

▲玫瑰不叫玫瑰,亦无损其芳香。

▲智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。

这一著作不能只读一次;应该一读再读。它和畅销小说不同,它是无穷尽的宝藏。《哈姆莱特》会随你的年纪的增长、人生体验的深刻丰富,而变成另外一个《哈姆莱特》。

--《一生的读书计划》

“放弃时间的人,时间

也放弃他”。“智慧里没有书籍,就

好象鸟儿没有翅膀。”年轻人,你听我说:合作探究2、你认为造成哈姆莱特悲剧的原因是什么? 客观上讲,首先是反动势力过于强大。其次是哈姆莱特性格中的矛盾。 哈姆莱特有美好的理想但不切实际;他受人民爱戴却又不相信群众,而是孤军奋战;他勇敢地担负起扭转乾坤的重任,却只相信自上而下的改良,而反对人民的暴动,

摆脱不了宿命论的束缚。再 见William Shakespeare