第二节 因地制宜的发展农业教案

文档属性

| 名称 | 第二节 因地制宜的发展农业教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2013-11-19 18:04:29 | ||

图片预览

文档简介

新授课“教案、学案一体化设计”案例

课题 第四章第二节 因地制宜的发展农业 课时 1课时 年级 初二 学科 地理 执笔人

教学目标 知识目标:1、说出农业的类型及农业的重要性。2、能够运用资料并联系实际,解释我国农业在地区分布上的差异。能力目标:培养分析、解决问题的能力,理论联系实际的能力,归纳表达能力,动手能力。情感、态度与价值观:1.培养学习地理的兴趣,激发爱国主义情感,增强合作意识、探究意识、创新意识。2.了解我国农业概况,养成爱护环境、节约资源的积极情感和态度。 教法设计 依据1/3课堂模式, 采用读图法、 问题导学法、合作探究法,以学生自主探究学习为主。

教学程序设计 教材处理设计 师生活动设计

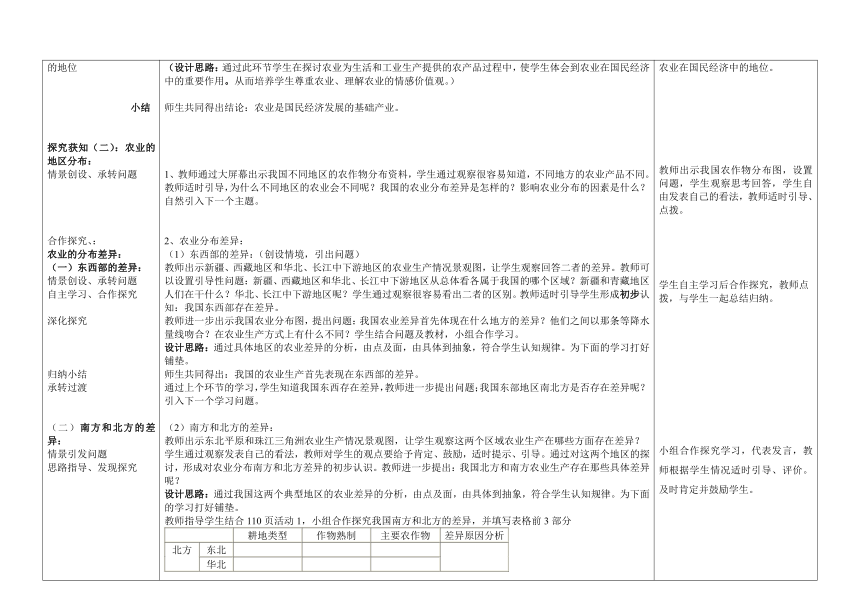

一、情景导入(展示农业图片)过渡二、学习新课:探究获知(一):我们与农业自主探究、体验快乐:(1)农业的概念及部门自学探讨点拨归纳承载过渡(2)农业在国民经济中的地位小结探究获知(二):农业的地区分布:情景创设、承转问题合作探究、:农业的分布差异:(一)东西部的差异:情景创设、承转问题自主学习、合作探究深化探究归纳小结承转过渡(二)南方和北方的差异:情景引发问题思路指导、发现探究适时小结承转过渡质疑再探:影响农业的自然条件:借助地图、问题牵引思路引导、合作探究提升总结迁展、联系三、课堂小结、知识梳理:四、学以致用:分析我们荣成市的部分农业情况五、巩固提高、达标检测: 大屏幕出示关于农业的图片,向学生展示部分农业生产活动,产生视觉效应,激发学习兴趣。老师提出问题:结合图片,联系你平日所了解的,说说你所知道的农业是什么样的?(设计思路:创设情境,引起兴趣.)学生对农业的认识一般来说不够全面,甚至只知道这一产业,但不大清楚什么是农业,因此,教师在学生回答的基础上要适时的归纳、引导:同学们对农业的认识不够全面,那么到底什么叫农业?他主要包括那几个生产部门?大家结合导学提纲问题及教材有关知识,思考回答。由此,引出学习内容。1、农业的概念及部门;这部分内容比较简单,在前面初步探讨的基础上,学生可结合导学提纲自主学习。(设计思路:发挥学生的自主学习的兴趣,提高学生学习的积极性,从而形成对中国农业的初步认识,为下一步学习奠定基础。)教师在学生回答的基础上引导归纳出农业的概念以及农业的生产部门。通过学习,学生了解了什么是农业以及农业的生产部门。教师进一步提出问题:你能说出日常生活中哪些东西是直接或间接来自农业?农业在国民经济中的地位是怎样的?自然进入下一个学习环节。2、农业在国民经济中的地位(设计思路:通过此环节学生在探讨农业为生活和工业生产提供的农产品过程中,使学生体会到农业在国民经济中的重要作用。从而培养学生尊重农业、理解农业的情感价值观。)师生共同得出结论:农业是国民经济发展的基础产业。1、教师通过大屏幕出示我国不同地区的农作物分布资料,学生通过观察很容易知道,不同地方的农业产品不同。教师适时引导,为什么不同地区的农业会不同呢?我国的农业分布差异是怎样的?影响农业分布的因素是什么?自然引入下一个主题。2、农业分布差异:(1)东西部的差异:(创设情境,引出问题)教师出示新疆、西藏地区和华北、长江中下游地区的农业生产情况景观图,让学生观察回答二者的差异。教师可以设置引导性问题:新疆、西藏地区和华北、长江中下游地区从总体看各属于我国的哪个区域?新疆和青藏地区人们在干什么?华北、长江中下游地区呢?学生通过观察很容易看出二者的区别。教师适时引导学生形成初步认知:我国东西部存在差异。教师进一步出示我国农业分布图,提出问题:我国农业差异首先体现在什么地方的差异?他们之间以那条等降水量线吻合?在农业生产方式上有什么不同?学生结合问题及教材,小组合作学习。设计思路:通过具体地区的农业差异的分析,由点及面,由具体到抽象,符合学生认知规律。为下面的学习打好铺垫。师生共同得出:我国的农业生产首先表现在东西部的差异。通过上个环节的学习,学生知道我国东西存在差异,教师进一步提出问题;我国东部地区南北方是否存在差异呢?引入下一个学习问题。(2)南方和北方的差异:教师出示东北平原和珠江三角洲农业生产情况景观图,让学生观察这两个区域农业生产在哪些方面存在差异?学生通过观察发表自己的看法,教师对学生的观点要给予肯定、鼓励,适时提示、引导。通过对这两个地区的探讨,形成对农业分布南方和北方差异的初步认识。教师进一步提出:我国北方和南方农业生产存在那些具体差异呢?设计思路:通过我国这两个典型地区的农业差异的分析,由点及面,由具体到抽象,符合学生认知规律。为下面的学习打好铺垫。教师指导学生结合110页活动1,小组合作探究我国南方和北方的差异,并填写表格前3部分 耕地类型作物熟制主要农作物差异原因分析北方东北 华北 分界线 南 方 (设计思路:通过本环节学习,学生在教师指导下,进行小组合作学习,培养学生的合作、交流的意识,以及读图、析图能力和表达能力。)师生共同得出结论:我国东部和西部,南方和北方存在差异。通过上环节学习,学生明确了我国农业分布的差异,教师适时抛出问题,为什么会有这样的差异呢?影响农业分布的因素有那些?2、影响农业的自然条件:通过前面的学习,学生明确我国农业的地区分布,主要表现为东部与西部(主要农业部门),南方与北方(耕作制度、熟制、主要农作物)的差异,在此基础上,小组进一步合作探究,造成这种差异的主要原因。教师通过大屏幕向学生展示我国农业分布图,指导学生读图(地形、气候、土地资源分布图),结合问题,小组合作,讨论我国的农业地区分布差异的原因。(设计思路:通过问题,地图的引导,让学生进一步分析造成东西、南北差异的原因,引导学生将这部分知识与前面所学的中国的气候、河流、资源、地形等知识紧密结合,加强了学生对前后知识的联系,从而培养了学生的培养学生分析问题和读图能力。)在学生自主探究的基础上,师生共同总结出影响农业生产的自然条件:气候(气温、降水)、地形等。“橘生淮南为橘,生淮北为枳”说明了农业生产具有怎样的特点?给我们以怎样的启示?学生了解了影响农业的自然条件,教师适时引导学生,我们在实际生产中要根据实际情况因地制宜的发展农业,才能不违背自然规律。师生共同通过板书,概括这节课的主要内容。设计思路:学生总结所学到的知识,通过回顾知识来加深对内容的理解和记忆,形成知识体系学生通过学习,对农业的有关知识有了基本认识,教师顺势提出关于我们家乡的农业问题:大家分析一下我们荣成市的农业生产部门都有那些?有那些农产品? 设计思路:运用所学知识,探讨家乡农业情况,实现理论和实践的联系。体现了“学习身边的地理、有用的地理”的教学理念,培养学生热爱家乡之情,激发学生学习地理的兴趣。设计思路:通过做相关的习题。展示学生的成果,激发学生的自信心和成功感,并用激励的语言鼓励学生,让学生感觉学习愉快。 一、填写下表: 耕地类型作物熟制主要农作物差异原因分析北方东北 华北 分界线 南 方 二、填空:1、我国淡水渔业最发达的地区是 。2、牧区与农耕区的分界线大致与我国 毫米等降水量线为界。3、西部主要是 业,有 四大牧区。4、我国粮食作物呈现 格局,油料作物形成 、 两大产区,糖料作物分布呈现 的特点,棉花生产形成 、 、 三大产区。 教师出示图片,提出思考问题,学生思考回答。学生结合提纲自主学习、交流。教师稍做点拨、归纳。教师出示思考题,学生对照思考题,自己阅读课文后,思考然后自由发言。老师适时引导学生自己归纳出农业在国民经济中的地位。教师出示我国农作物分布图,设置问题,学生观察思考回答,学生自由发表自己的看法,教师适时引导、点拨。学生自主学习后合作探究,教师点拨,与学生一起总结归纳。小组合作探究学习,代表发言,教师根据学生情况适时引导、评价。及时肯定并鼓励学生。。小组讨论、交流,存在异议的地方,由组长安排组员甲记录,然后小组讨论,在互动中发表本组的见解。老师进行指导性评价、总结。学生分讨论,教师点拨。先找个别同学归纳,其他同学补充。教师最后做评价性总结、归纳学生结合所学,自由发表意见,教师要对学生的发言给予肯定鼓励,适时引导。教师大屏幕出示练习题,学生做题

板书设计 一、农业与我们1、农业的概念及生产部门:2、农业地位:二、农业的地区分布1、我国农业的地区差异:2、影响农业分布的自然因素: 课后反思 本节课教学注重学生主体参与教学过程、主动学习的积极性。注重对地图为载体的运用,充分运用用地图的直观性。问题的设置具有层次性、启发性。课堂效果交好。不足之处:对课堂预设不够充分,对学生的超出预设的答案处理不是很好,耽搁时间,使课堂任务完成显得紧促。

(

课题 第四章第二节 因地制宜的发展农业 课时 1课时 年级 初二 学科 地理 执笔人

教学目标 知识目标:1、说出农业的类型及农业的重要性。2、能够运用资料并联系实际,解释我国农业在地区分布上的差异。能力目标:培养分析、解决问题的能力,理论联系实际的能力,归纳表达能力,动手能力。情感、态度与价值观:1.培养学习地理的兴趣,激发爱国主义情感,增强合作意识、探究意识、创新意识。2.了解我国农业概况,养成爱护环境、节约资源的积极情感和态度。 教法设计 依据1/3课堂模式, 采用读图法、 问题导学法、合作探究法,以学生自主探究学习为主。

教学程序设计 教材处理设计 师生活动设计

一、情景导入(展示农业图片)过渡二、学习新课:探究获知(一):我们与农业自主探究、体验快乐:(1)农业的概念及部门自学探讨点拨归纳承载过渡(2)农业在国民经济中的地位小结探究获知(二):农业的地区分布:情景创设、承转问题合作探究、:农业的分布差异:(一)东西部的差异:情景创设、承转问题自主学习、合作探究深化探究归纳小结承转过渡(二)南方和北方的差异:情景引发问题思路指导、发现探究适时小结承转过渡质疑再探:影响农业的自然条件:借助地图、问题牵引思路引导、合作探究提升总结迁展、联系三、课堂小结、知识梳理:四、学以致用:分析我们荣成市的部分农业情况五、巩固提高、达标检测: 大屏幕出示关于农业的图片,向学生展示部分农业生产活动,产生视觉效应,激发学习兴趣。老师提出问题:结合图片,联系你平日所了解的,说说你所知道的农业是什么样的?(设计思路:创设情境,引起兴趣.)学生对农业的认识一般来说不够全面,甚至只知道这一产业,但不大清楚什么是农业,因此,教师在学生回答的基础上要适时的归纳、引导:同学们对农业的认识不够全面,那么到底什么叫农业?他主要包括那几个生产部门?大家结合导学提纲问题及教材有关知识,思考回答。由此,引出学习内容。1、农业的概念及部门;这部分内容比较简单,在前面初步探讨的基础上,学生可结合导学提纲自主学习。(设计思路:发挥学生的自主学习的兴趣,提高学生学习的积极性,从而形成对中国农业的初步认识,为下一步学习奠定基础。)教师在学生回答的基础上引导归纳出农业的概念以及农业的生产部门。通过学习,学生了解了什么是农业以及农业的生产部门。教师进一步提出问题:你能说出日常生活中哪些东西是直接或间接来自农业?农业在国民经济中的地位是怎样的?自然进入下一个学习环节。2、农业在国民经济中的地位(设计思路:通过此环节学生在探讨农业为生活和工业生产提供的农产品过程中,使学生体会到农业在国民经济中的重要作用。从而培养学生尊重农业、理解农业的情感价值观。)师生共同得出结论:农业是国民经济发展的基础产业。1、教师通过大屏幕出示我国不同地区的农作物分布资料,学生通过观察很容易知道,不同地方的农业产品不同。教师适时引导,为什么不同地区的农业会不同呢?我国的农业分布差异是怎样的?影响农业分布的因素是什么?自然引入下一个主题。2、农业分布差异:(1)东西部的差异:(创设情境,引出问题)教师出示新疆、西藏地区和华北、长江中下游地区的农业生产情况景观图,让学生观察回答二者的差异。教师可以设置引导性问题:新疆、西藏地区和华北、长江中下游地区从总体看各属于我国的哪个区域?新疆和青藏地区人们在干什么?华北、长江中下游地区呢?学生通过观察很容易看出二者的区别。教师适时引导学生形成初步认知:我国东西部存在差异。教师进一步出示我国农业分布图,提出问题:我国农业差异首先体现在什么地方的差异?他们之间以那条等降水量线吻合?在农业生产方式上有什么不同?学生结合问题及教材,小组合作学习。设计思路:通过具体地区的农业差异的分析,由点及面,由具体到抽象,符合学生认知规律。为下面的学习打好铺垫。师生共同得出:我国的农业生产首先表现在东西部的差异。通过上个环节的学习,学生知道我国东西存在差异,教师进一步提出问题;我国东部地区南北方是否存在差异呢?引入下一个学习问题。(2)南方和北方的差异:教师出示东北平原和珠江三角洲农业生产情况景观图,让学生观察这两个区域农业生产在哪些方面存在差异?学生通过观察发表自己的看法,教师对学生的观点要给予肯定、鼓励,适时提示、引导。通过对这两个地区的探讨,形成对农业分布南方和北方差异的初步认识。教师进一步提出:我国北方和南方农业生产存在那些具体差异呢?设计思路:通过我国这两个典型地区的农业差异的分析,由点及面,由具体到抽象,符合学生认知规律。为下面的学习打好铺垫。教师指导学生结合110页活动1,小组合作探究我国南方和北方的差异,并填写表格前3部分 耕地类型作物熟制主要农作物差异原因分析北方东北 华北 分界线 南 方 (设计思路:通过本环节学习,学生在教师指导下,进行小组合作学习,培养学生的合作、交流的意识,以及读图、析图能力和表达能力。)师生共同得出结论:我国东部和西部,南方和北方存在差异。通过上环节学习,学生明确了我国农业分布的差异,教师适时抛出问题,为什么会有这样的差异呢?影响农业分布的因素有那些?2、影响农业的自然条件:通过前面的学习,学生明确我国农业的地区分布,主要表现为东部与西部(主要农业部门),南方与北方(耕作制度、熟制、主要农作物)的差异,在此基础上,小组进一步合作探究,造成这种差异的主要原因。教师通过大屏幕向学生展示我国农业分布图,指导学生读图(地形、气候、土地资源分布图),结合问题,小组合作,讨论我国的农业地区分布差异的原因。(设计思路:通过问题,地图的引导,让学生进一步分析造成东西、南北差异的原因,引导学生将这部分知识与前面所学的中国的气候、河流、资源、地形等知识紧密结合,加强了学生对前后知识的联系,从而培养了学生的培养学生分析问题和读图能力。)在学生自主探究的基础上,师生共同总结出影响农业生产的自然条件:气候(气温、降水)、地形等。“橘生淮南为橘,生淮北为枳”说明了农业生产具有怎样的特点?给我们以怎样的启示?学生了解了影响农业的自然条件,教师适时引导学生,我们在实际生产中要根据实际情况因地制宜的发展农业,才能不违背自然规律。师生共同通过板书,概括这节课的主要内容。设计思路:学生总结所学到的知识,通过回顾知识来加深对内容的理解和记忆,形成知识体系学生通过学习,对农业的有关知识有了基本认识,教师顺势提出关于我们家乡的农业问题:大家分析一下我们荣成市的农业生产部门都有那些?有那些农产品? 设计思路:运用所学知识,探讨家乡农业情况,实现理论和实践的联系。体现了“学习身边的地理、有用的地理”的教学理念,培养学生热爱家乡之情,激发学生学习地理的兴趣。设计思路:通过做相关的习题。展示学生的成果,激发学生的自信心和成功感,并用激励的语言鼓励学生,让学生感觉学习愉快。 一、填写下表: 耕地类型作物熟制主要农作物差异原因分析北方东北 华北 分界线 南 方 二、填空:1、我国淡水渔业最发达的地区是 。2、牧区与农耕区的分界线大致与我国 毫米等降水量线为界。3、西部主要是 业,有 四大牧区。4、我国粮食作物呈现 格局,油料作物形成 、 两大产区,糖料作物分布呈现 的特点,棉花生产形成 、 、 三大产区。 教师出示图片,提出思考问题,学生思考回答。学生结合提纲自主学习、交流。教师稍做点拨、归纳。教师出示思考题,学生对照思考题,自己阅读课文后,思考然后自由发言。老师适时引导学生自己归纳出农业在国民经济中的地位。教师出示我国农作物分布图,设置问题,学生观察思考回答,学生自由发表自己的看法,教师适时引导、点拨。学生自主学习后合作探究,教师点拨,与学生一起总结归纳。小组合作探究学习,代表发言,教师根据学生情况适时引导、评价。及时肯定并鼓励学生。。小组讨论、交流,存在异议的地方,由组长安排组员甲记录,然后小组讨论,在互动中发表本组的见解。老师进行指导性评价、总结。学生分讨论,教师点拨。先找个别同学归纳,其他同学补充。教师最后做评价性总结、归纳学生结合所学,自由发表意见,教师要对学生的发言给予肯定鼓励,适时引导。教师大屏幕出示练习题,学生做题

板书设计 一、农业与我们1、农业的概念及生产部门:2、农业地位:二、农业的地区分布1、我国农业的地区差异:2、影响农业分布的自然因素: 课后反思 本节课教学注重学生主体参与教学过程、主动学习的积极性。注重对地图为载体的运用,充分运用用地图的直观性。问题的设置具有层次性、启发性。课堂效果交好。不足之处:对课堂预设不够充分,对学生的超出预设的答案处理不是很好,耽搁时间,使课堂任务完成显得紧促。

(