2022粤教版科学三年级上册教学计划、教案及教学总结(表格式)

文档属性

| 名称 | 2022粤教版科学三年级上册教学计划、教案及教学总结(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 575.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教粤科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-27 11:42:12 | ||

图片预览

文档简介

2022粤教版科学三年级上册教学计划、教案及教学总结

教学计划

一、指导思想:

以培养小学生科学素养为宗旨,积极引导学生亲身经历以探究为主的学习活动,注重情感态度与价值观的培养,激发学生的好奇心和探究欲,初步学会科学的探究过程和方法,为他们终身的学习和生活打好基础。

二、教学目标:

通过学习,使学生:

1、知道与周围常见事物有关的浅显的科学知识,并能应用于日常生活,逐渐养成科学的行为习惯和生活习惯。

2、了解科学探究的过程和方法,尝试应用于科学探究活动,逐步学会科学地看问题、想问题。

3、保持和发展对周围世界的好奇心与求知欲,形成大胆自信、尊重证据、敢于创新的科学态度和爱科学、爱家乡、爱祖国的情感。

4、亲近自然、欣赏自然、珍爱生命,积极参与资源和环境的保护。

三、学生情况分析:

1、整体学习状况:三年级学生整体学习比较认真,但缺乏灵活性。不善于设法自主去获取知识并在生活中灵活运用知识。因而学生对基础知识的掌握往往只停留在了解上,理解不甚深刻,运用能力差。

2、已有知识、经验:学生由于各种条件的限制,缺乏基本的科学探究能力。家长和某些教师偏重于语数教学,使学生没有多少时间和机会接触大自然,更没有得到大人和老师及时、周到的指导,使学生没能很好地在观察、实验、调查等实践活动中获取知识、发展能力、培养思想情感。

3、儿童心理分析:在小学阶段,儿童对周围世界有着强烈的好奇心和探究欲望,他们乐于动手操作具体形象的事物,而我们的科学课程内容贴近小学生的的生活,强调用符合小学生年龄特点的方式学习科学,学生必将对科学学科表现出浓厚的兴趣。

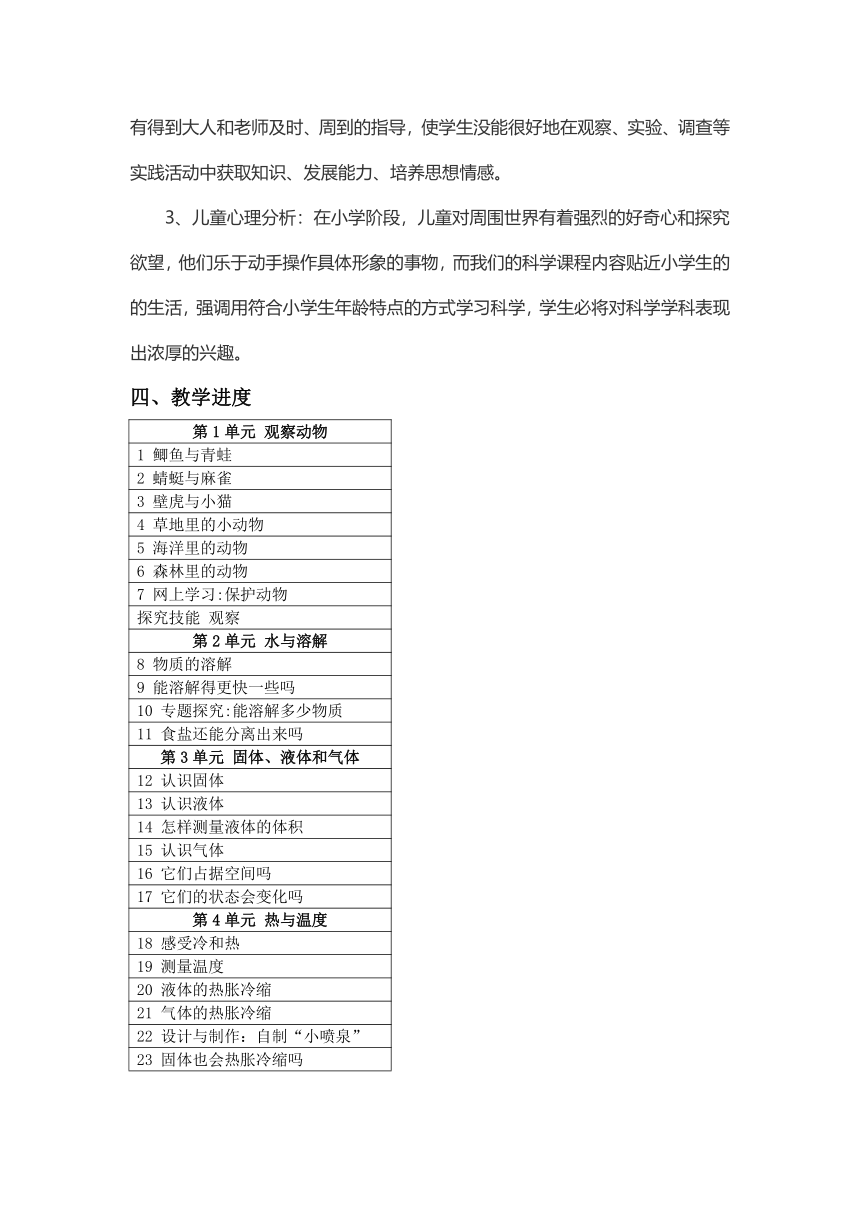

四、教学进度

第1单元 观察动物

1 鲫鱼与青蛙

2 蜻蜓与麻雀

3 壁虎与小猫

4 草地里的小动物

5 海洋里的动物

6 森林里的动物

7 网上学习:保护动物

探究技能 观察

第2单元 水与溶解

8 物质的溶解

9 能溶解得更快一些吗

10 专题探究:能溶解多少物质

11 食盐还能分离出来吗

第3单元 固体、液体和气体

12 认识固体

13 认识液体

14 怎样测量液体的体积

15 认识气体

16 它们占据空间吗

17 它们的状态会变化吗

第4单元 热与温度

18 感受冷和热

19 测量温度

20 液体的热胀冷缩

21 气体的热胀冷缩

22 设计与制作:自制“小喷泉”

23 固体也会热胀冷缩吗

教学设计

课题 1.鲫鱼与青蛙 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 认识两栖类和鱼类,归纳两栖类和鱼类的共同特征。 学习通过研究代表动物而归纳出该类动物一般特征的方法 3.运用对比的方法,了解鲫鱼与青蛙的区别。 4.培养爱护小动物的情操

重点 难点 教学重点:认识两栖类和鱼类,归纳两栖类和鱼类的共同特点 教学难点:学习通过研究代表动物而归纳出该类动物一般特征的方法

课前 准备 课件 鲫鱼与青蛙标本

参 考 教 案 增减

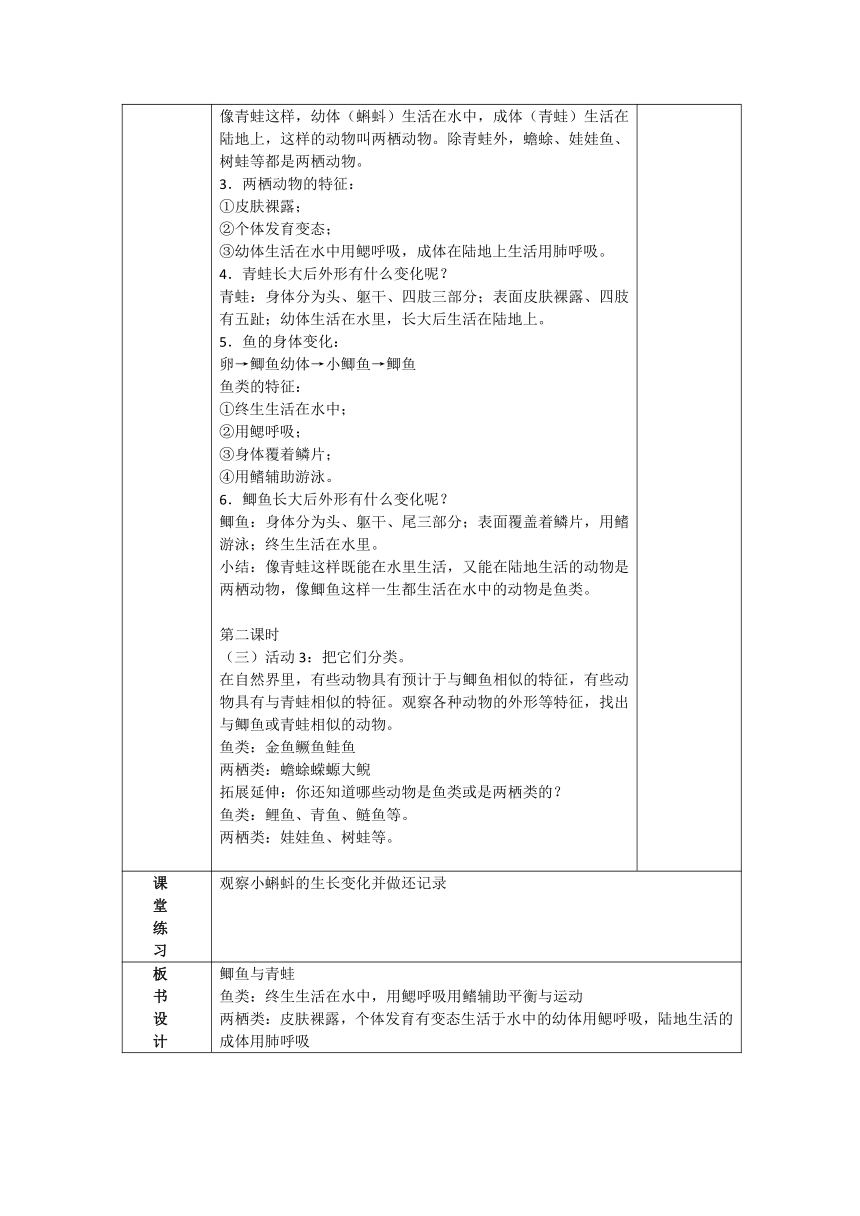

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:观察小鱼和蝌蚪 出示蝌蚪和小鱼的幼体图片,指导学生观察它们是用什么来游泳的,它们的身体有哪些相似的地方? 学生观察、思考。 身体流线外形,光滑的身体表面,能摆而推动身体前进的尾。 相似:它们都生活在水中,都能游泳。 它们都是靠尾部的摆动来游泳的。 (二)活动2:比较鲫鱼和青蛙的特征 动物的幼体经过一段时间的生长发育,逐渐长大为成体。有的动物幼体和成体形态变化不大,有的动物形态发生了显著的变化。 1.小蝌蚪是怎样变成青蛙的? 青蛙妈妈产卵后,经过受精形成的受精卵。 这些卵在水中经过一段时间的孵化,变成小蝌蚪。 小蝌蚪经过进一步发育,先长出两条后腿。 又长出了两条前腿。它虽然长出了四条腿,但还是不能到陆地上去,只能呆在水中,因为它和鱼一样还是用鳃呼吸。 蝌蚪变成幼蛙,鳃和尾逐渐消失,肺逐渐形成,可以浮出水面呼吸空气。它的鳃和尾全部消失,完全靠肺呼吸,它可以在陆地上自由的生活了。 2.由蝌蚪变青蛙,幼体与成体差别巨大:卵→蝌蚪→长后腿的蝌蚪→长四条腿的蝌蚪→带短尾巴的小青蛙 像青蛙这样,幼体(蝌蚪)生活在水中,成体(青蛙)生活在陆地上,这样的动物叫两栖动物。除青蛙外,蟾蜍、娃娃鱼、树蛙等都是两栖动物。 3.两栖动物的特征: ①皮肤裸露; ②个体发育变态; ③幼体生活在水中用鳃呼吸,成体在陆地上生活用肺呼吸。 4.青蛙长大后外形有什么变化呢? 青蛙:身体分为头、躯干、四肢三部分;表面皮肤裸露、四肢有五趾;幼体生活在水里,长大后生活在陆地上。 5.鱼的身体变化: 卵→鲫鱼幼体→小鲫鱼→鲫鱼 鱼类的特征: ①终生生活在水中; ②用鳃呼吸; ③身体覆着鳞片; ④用鳍辅助游泳。 6.鲫鱼长大后外形有什么变化呢? 鲫鱼:身体分为头、躯干、尾三部分;表面覆盖着鳞片,用鳍游泳;终生生活在水里。 小结:像青蛙这样既能在水里生活,又能在陆地生活的动物是两栖动物,像鲫鱼这样一生都生活在水中的动物是鱼类。 第二课时 (三)活动3:把它们分类。 在自然界里,有些动物具有预计于与鲫鱼相似的特征,有些动物具有与青蛙相似的特征。观察各种动物的外形等特征,找出与鲫鱼或青蛙相似的动物。 鱼类:金鱼鳜鱼鲑鱼 两栖类:蟾蜍蝾螈大鲵 拓展延伸:你还知道哪些动物是鱼类或是两栖类的? 鱼类:鲤鱼、青鱼、鲢鱼等。 两栖类:娃娃鱼、树蛙等。

课 堂 练 习 观察小蝌蚪的生长变化并做还记录

板 书 设 计 鲫鱼与青蛙 鱼类:终生生活在水中,用鳃呼吸用鳍辅助平衡与运动 两栖类:皮肤裸露,个体发育有变态生活于水中的幼体用鳃呼吸,陆地生活的成体用肺呼吸

课 后 作 业 观察小蝌蚪的生长变化并做还记录

课题 2.蜻蜓与麻雀 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.通过观察比较,认识蜻蜓与麻雀的翅膀与外形特征。 2.认识昆虫类和鸟类,初步建立昆虫和鸟的概念。 3.感受动物世界的多样性

重点 难点 教学重点:认识昆虫类和鸟类,初步建立昆虫和鸟的概念。 教学难点:通过观察比较,认识蜻蜓与麻雀的翅膀与外形特征

课前 准备 课件 蜻蜓和麻雀标本

参 考 教 案 增减

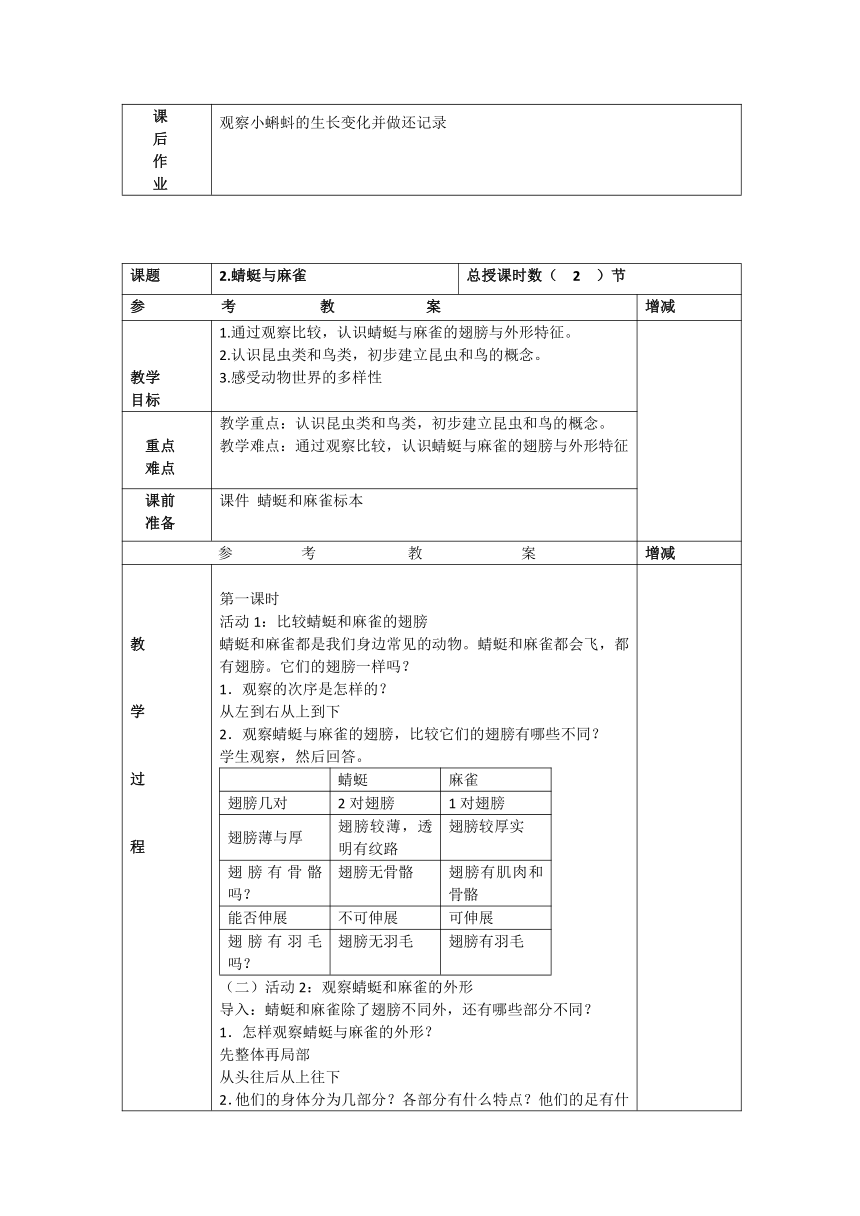

教 学 过 程 第一课时 活动1:比较蜻蜓和麻雀的翅膀 蜻蜓和麻雀都是我们身边常见的动物。蜻蜓和麻雀都会飞,都有翅膀。它们的翅膀一样吗? 1.观察的次序是怎样的? 从左到右从上到下 2.观察蜻蜓与麻雀的翅膀,比较它们的翅膀有哪些不同? 学生观察,然后回答。 蜻蜓麻雀翅膀几对2对翅膀1对翅膀翅膀薄与厚翅膀较薄,透明有纹路翅膀较厚实 翅膀有骨骼吗?翅膀无骨骼 翅膀有肌肉和骨骼能否伸展不可伸展可伸展翅膀有羽毛吗?翅膀无羽毛 翅膀有羽毛

(二)活动2:观察蜻蜓和麻雀的外形 导入:蜻蜓和麻雀除了翅膀不同外,还有哪些部分不同? 1.怎样观察蜻蜓与麻雀的外形? 先整体再局部 从头往后从上往下 2.他们的身体分为几部分?各部分有什么特点?他们的足有什么区别?他们的头部一样吗? 蜻蜓:身体分为头、胸、腹;1对触角眼睛、口器、2对翅膀、3对足。 蜻蜓麻雀头眼睛、口器、触角头眼睛,喙 胸2对翅膀、 3对足躯干外披羽毛,1对足, 1对翅膀腹尾

麻雀:身体分为头(眼睛、喙)、躯干(外披羽毛1对翅膀、1对足)、尾。 比较蜻蜓和麻雀的外形。 3.到户外去观察 到户外进行自然观察,能帮助我们更好地了解动物的外形特征和生活习性。 注意:我们要带上放大镜和望远镜。 户外活动要注意安全。 第二课时 (三)活动3:寻找蜻蜓和麻雀的伙伴 许多动物具有与蜻蜓或麻雀相似的特征。例如。蜜蜂、蝴蝶等与蜻蜓一样,具有三对足,一般有两对翅膀,它们都属于昆虫、。啄木鸟、翠鸟等与麻雀一样,身体表面覆盖羽毛,具有一对翅膀等特征,它们都属于鸟类。 哪些动物与蜻蜓或麻雀相似,你判断的依据是什么? 翠鸟苍蝇、啄木鸟、瓢虫、蜜蜂、家鸡、蝴蝶、太阳鸟、蝗虫、蝙蝠、戴胜 学生思考。 鸟类:翠鸟、啄木鸟、家鸡、太阳鸟、戴胜 依据:身体分为头、躯干、尾;全身披羽毛,用喙捕食、1对翅膀、1对足。 昆虫:苍蝇、瓢虫、蜜蜂、蝴蝶、蝗虫、 身体分为头、胸、腹;1对触角、2对翅膀、3对足。 蝙蝠是脊椎动物中的哺乳类。 拓展延伸: 应用——仿生 美国的研查尔斯·斯塔克·德雷珀实验室和霍华德休斯医学研究所的研究人员制造出一款超小型仿生无人机,命名为“Dragonfl Eye”,是模仿蜻蜓建造的仿生无人机,几乎可以以假乱真。 无人机体积越小,容易飞行的地方越多,越容易隐蔽,用处也就越多,可以穿梭于狭小的通道,到达人力所不能及的地方,可以用于机械故障检测,作战时可以用来侦测敌情,窃取情报等。

板 书 设 计 蜻蜓与麻雀 蜻蜓麻雀翅膀、外形不同

课 后 作 业 说出几条保护动物的宣传标语。

课题 3.壁虎与小猫 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.了解壁虎和小猫运动方式的区别。 2.认识爬行动物和哺乳动物,观察壁虎和小猫的外形。 3.培养爱护小动物的情操

重点 难点 教学重点:了解壁虎和小猫运动方式的区别 教学难点:认识爬行动物和哺乳动物,观察壁虎和小猫的外形

课前 准备 课件 壁虎与小猫标本

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:壁虎和猫是怎样运动的 壁虎和猫是我们生活中常见的动物。它们都在陆地上活动, 它们的运动方式是怎样的? 同学们,如果猫、乌龟、青蛙和壁虎进行赛跑,想象一下结 果会怎样? 学生大胆的预测。 最后的结果:猫第一;青蛙第二;壁虎第三;乌龟第四。 壁虎和猫都是在陆地上用四肢行走的动物,可是它们的运动 方式中有什么不同? 壁虎是爬行的,而且可以在垂直的墙面上行。 小猫喜欢跑喜欢跳,走路声音很轻,从高处落下也不会摔伤。 (二)活动2:观察壁虎和猫的外形 动物的运动方式不一样,其身体的外形往往也具有不同的 特征。观察壁虎和猫,比较它们的外形有哪些相同点和不同点,它们的身体有哪几部分组成,各部分有什么特征? 外形的比较猫壁虎身体部分头、颈、躯干、四肢、尾头、颈、躯干、四肢、尾身体表面有毛有鳞片头部有眼睛、鼻、嘴、明显耳廓有眼睛、鼻、嘴、无明显耳廓足足底有肉垫,利抓足底有褶、趾有吸盘

除了外形和运动方式不同,壁虎和猫还有哪些不同的特征? 学生根据资料,回答。 小壁虎是从蛋里孵出来的。 猫是胎生出来的。 第二课时 (三)活动3:给壁虎和猫找同类 在自然界里,有的动物与壁虎的特征相似,身体表面覆盖鳞 或甲,一般有四肢,能在地上爬行,这些动物大多属于爬行 类;有的动物与猫的特征相似,身体表面长毛,能用四肢支 撑身体在陆地上奏或奔跑、跳跃,这类动物大多属于哺乳类。 观察下列动物,根据特征判断它们属于爬行类还是哺乳类。 蝙蝠、老鼠、长颈鹿、龟、蟒蛇、鳄鱼、牛、金丝猴、海豚。 学生思考。 爬行类:龟、鳄鱼、蟒蛇 哺乳类:蝙蝠、老鼠、长颈鹿、金丝猴、牛、海豚。 拓展延伸: 你还知道哪些动物是爬行类和哺乳类? 蜥蜴、蛇是属于爬行类。 人类、虎、狼、等是哺乳类。

板 书 设 计 壁虎与小猫 壁虎猫运动方式和外形不同

课 后 作 业 通过对壁虎的观察,进一步了解了它们的运动和外形特点。你还想了解它们的哪些方面?找到和你观察同样问题的伙伴,制定研究计划,进行实验。

课题 4.草地里的小动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道草地里和泥土里都生活着多种多样的小动物 2.尝试运用观察和比较的技能探究泥土里小动物适应土壤生活的的外形特征 3.将蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物的共同特征与其所在的土壤环境的特点进行关联 4.知道在观察小动物的过程中,要注意自身安全,同时做到保护动物和环境

重点 难点 教学重点:运用观察和比较的探究技能发现蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物具有适应土壤生活的的外形特征 教学难点:将蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物的共同特征与其所在的土壤环境的特点进行关联

课前 准备 尺子、放大镜、装着蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的昆虫盒(里装适量的土壤)、活动手册、PPT课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)情境导入 1.展示与讲述:波波和彬彬在草地里观察小动物,波波看到了一只蝗虫。彬彬还想知道草丛有没有生活着其他小动物。 媒体:本课情境图片。 2.提出问题:草丛里还生活着哪些小动物? (二)活动探究 1.活动1:藏在草丛里的小动物 问题:怎样可以知道草丛里生活着哪些小动物? 讨论:怎样才能观察到草丛里生活着哪些小动物?在观察过程中要注意什么? 小结:我们可以利用工具扒开草丛进行观察。在活动中,要把观察到的动物记录在活动手册中,同时还要观察它们在草丛里做什么、它们的身体有什么特点。 在观察的过程中还要做到“三不”:不伤害小动物,不破坏绿化,不直接接触小动物。 活动:到草丛里观察小动物。 交流:在草丛里观察到的小动物以及这些小动物的特征和运动方式等。 讨论:生活在草丛里的小动物,它们的身体特有什么共同点? 小结:草丛里生活着各种各样的小动物。这些小动物大多都有翅膀,它们都会爬、跳或飞,运动快速。 第二课时 2.活动2:藏在土壤里的小动物 (1)观察和比较蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物的身体特征。 媒体:装着蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的昆虫盒(里装适量的土壤)。 情景过渡:草丛的下面是阴暗潮湿的土壤,土壤里也生活着许多小动物,如蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇。 问题:这些生活在相同环境中的动物,它们的身体形态有相同的特征吗? 活动:观察和比较蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇身体的外形特征,并将发现记录在活动手册第2个任务的表格中。 交流:蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇在外形的相同特征。 小结:蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的身体都接近棕色,身体外形接近线性,它们的眼睛不明显或没有眼睛,鼠妇和马陆体表有硬壳,蚯蚓和蜗牛的体表都有粘液。 (2)将蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的身体特征与环境特点进行关联 问题:土壤的环境有什么特点?蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的哪些身体特征能够适应土壤 活动:从这些动物的颜色、体型、体表等方面与土壤的特点进行联想,找出能适应土壤生活的身体特征。 交流:蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的哪些身体特征能土壤生活。 小结:生活在土壤中的小动物具有适应土壤生活的身体特征。 总结:在草丛中、土壤里生活着多种多样的小动物。它们具有适应草丛和土壤生活的身体特征。 3.课外实践:寻找小动物的生活痕迹 讲话:许多小动物会在环境中留下一些的生活痕迹。如,蚯蚓会在草地里留下一些像泥土的粪便,蜘蛛会在草丛里留下一些蜘蛛网,有些蜗牛死去之后会留下外壳,这些都是小动物在环境中留下的生活痕迹。

板 书 设 计 草地里的小动物

课 后 作 业 布置课外实践活动:与家长一起到户外观察,寻找草丛里小动物的生活痕迹。

课题 5.海洋里的动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道海洋里生活着种类繁多的动物,感受海洋动物的多样性 2.能通过观察及查阅资料的学习方式,了解各种海洋动物的外形特征和运动方式能适应海洋生活 3.在教师的引导下,能用比较科学的词汇、简图记录不同种类的海洋动物的身体外形、运动方式等特征 4.对探究各种海洋动物的身体外形、运动方式等特征表现出浓厚的兴趣

重点 难点 教学重点:通过观察、分析,探究海洋动物的外形特征和运动方式的多样性,以及对海洋生活的适应 教学难点:利用现有的学习资源探究各种海洋动物如何适应海洋生活

课前 准备 用具:烧杯、酒精灯、铁架台、火柴、筛子等; 材料:盐、醋、小苏打、食油、沙、水、石灰水、蜡烛等。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:认识海洋动物 在浩瀚的海洋里生活着许多种类的动物,如鱼类、哺乳类、爬行类动物等。 1.思考:你认识哪些生活在海洋里的动物? 学生讨论,自由回答。 螃蟹、带鱼、海参等。 2.下列动物它们分别属于哪种动物? 交流:学生根据经验陆续说出所知道的其它海洋动物名称,并进行简单的种类识别。 爬行动物:海龟 软甲动物:龙虾 哺乳动物:海豚 鱼类:小丑鱼 软体动物:砗磲 小结:海洋里生活着多种多样的动物。 3.想一想,你还知道哪些的海洋动物? 学生小组讨论然后回答。 海蛇是生活在海洋里的爬行动物,有毒。 鳄鱼是极其珍贵的动物。鳄鱼不是鱼,是爬行动物。 海贝属软体动物,海贝中很多是珍稀动物,已被列为自然资源保护对象。 第二课时 活动2:它们适应海洋生活 不同种类的动物在海洋里有不同的运动方式,如旗鱼用鳍在水中游动,章鱼可以靠喷水或用腕足移动。其他海洋动物在水中是怎样运动的? (一)播放视频《海洋里的动物的运动》 学生分组开展观察、分析、讨论活动。 A.旗鱼如何适应海洋生活? 1.眼圆口大,上吻突出而尖长 2.旗鱼有两个互相分离的背鳍 3.身体钝圆粗壮,呈纺锤形 4.发达的肌肉,摆动的力量很大 旗鱼是海洋中一种大型的凶猛食肉鱼类。 B.章鱼、海狮又是怎样适应海洋生活的呢? (1)章鱼:1.靠喷水或用腕足移动; 2.改变自身的颜色和构造进行伪装以便靠近猎物; 3.往外喷射墨汁躲避敌害; (2)海狮 情形温和。纺锤状的体型、鱼鳍一样的四肢、趾间具蹼等特征,使得海狮能在水中灵活游动和捕食 。 (二)学生查找资料,介绍螃蟹、海龟、海星、水母、企鹅是如何适应海洋生活的。 教师总结: 螃蟹栖于淡水或住在陆地, 螃蟹靠鳃呼吸。螃蟹胸腔有五对附属肢,称为胸足.位在前方的一对附属肢备有强状的螯,可做来觅食之用,其余的四对附属肢就是螃蟹的脚,螃蟹走路移动要依靠这四对附属肢,它们走路的模样独特而有趣,大多是横着地走而不是往前直行。 海龟没有鱼一样的腮,必须经常浮出水面呼吸空气。海龟早已适应了海洋中的生活,不需要喝淡水,游泳时强劲有力,能够在水中潜游很长时间。 海星利用腕足在水里移动、捕获猎物,以及攀附岩礁。 水母的外形象一把撑开的伞, 伞边缘有许多细线状的触手,这是它的捕食器官。 利用体内喷水反射前进,迅速漂游。 企鹅的身体纺锤形,翅膀像船桨,后肢具有宽大的蹼,这些特征使得企鹅可以像鱼儿一样在水中快速游动。 小结:形形色色的海洋动物都具有适应海洋生活的特征 。 拓展延伸:你还知道哪些海洋动物,它们有哪些特点适应海洋生活的? 鲨鱼、海马、珊瑚等

板 书 设 计 1.5.海洋里的动物 外形特征 运动方式 多种多样 适应海洋生活的方式

课 后 作 业 搜集海洋动物的资料,做一份手抄报和同学们一起分享。

课题 6.森林里的动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 认识在森林里常见的动物种类 2.通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的 3.通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的 4.对森林里的动物产生兴趣

重点 难点 教学重点:通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的 教学难点:通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的

课前 准备 用具:烧杯、酒精灯、铁架台、火柴、筛子等; 材料:盐、醋、小苏打、食油、沙、水、石灰水、蜡烛等。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:认识森林动物 1.思考:你认识这些森林里的动物? 出示松鼠、猕猴、啄木鸟、蛇的图片。 学生说出这些动物的名称。 2.你还认识哪些森林里的动物。 学生思考、交流。 小白兔、熊、狐狸等。 3.你能否简单介绍一下你熟悉的小动物的特征、食物、生活环境等。 小白兔:兔子浑身长满了毛茸茸的白毛,它的一双红眼睛被白毛包住了,嵌在眼窝里。白兔两只长长的耳朵,足有二寸半,鼻子扁扁的,嘴唇分成三瓣。 食物:蔬菜,青草等,兔子喜欢阴凉,通风的地方。 松鼠:松鼠是典型的树栖小动物,身体细长,被柔软的密长毛反衬显得特别小。腹毛白色。四肢细长,后肢更长,指、趾端有尖锐的钩爪。尾毛多而蓬松,常朝背部反卷。它们主要以橡子、栗子、胡桃等坚果为食,也喜欢吃松籽,常到针叶林寻松籽吃,也吃松树的嫩枝叶、树皮、菌类以及昆虫、小鸟等。有贮藏食物的习性。 猴子:猴子好动,自古被视为聪明伶俐的形象。善于行走、攀爬、游泳与跳,行动甚为灵活。爱吃香蕉,枣,松子等。 熊:躯体粗壮肥大,体毛又长又密,脸形像狗,头大嘴长,眼睛与耳朵都较小,臼齿大而发达,咀嚼力强。四肢粗壮有力,脚上长有5只锋利的爪子,用来撕开食物和爬树。尾巴短小。熊平时用脚掌慢吞吞地行走,但是当追赶猎物时,它会跑得很快,而且后腿可以直立起来。大多数熊食性很杂,既食青草、嫩枝芽、苔藓、浆果和坚果,也到溪边捕捉蛙、蟹和鱼,掘食鼠类,掏取鸟卵,更喜欢舔食蚂蚁,盗取蜂蜜,甚至袭击小型鹿、羊或觅食腐尸。 小结:森林里生活着很多种类的动物。 第二课时 活动2:它们生活在哪里 森林里的植物十分丰富,有低矮的草本植物,有茂密的灌木,还有高大的乔木,这些植物为动物提供了丰富的食物和栖息环境。 媒体:出示森林场景图。 1.说一说森林里都有哪些动物? 猫头鹰、大象、梅花鹿、小鸟、啄木鸟、小猴子、熊、蜥蜴、青蛙、蛇、雉鸡、老鼠等。 2.说一说它们生活在在森林的哪些区域中? 学生分组开展观察、分析活动。 猫头鹰、小鸟、猴子生活在树枝 啄木鸟生活在树干 熊树生活在树洞里 蜥蜴、青蛙、蛇生活在地面草丛 老鼠生活在土壤里 大象、梅花鹿、雉鸡生活在树林里。 拓展延伸:播放森林动物的有关视频,让学生进一步了解 森林中的其他动物。

板 书 设 计 森林里的动物 森林生活着 多种多样的动物

课 后 作 业 根据所见所闻把自己印象最深刻、最感兴趣的小动物画在纸上。

课题 7.网上学习:保护动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.能列举出我国的几种珍稀动物。 2.举例说出人类生产、建筑等活动对动物生存产生的影响 3.能爱护我国的珍稀动物,尝试提出更多的保护措施 4.通过搜集资料、交流发现,了解不同地区的珍稀动物以及当地采取的保护措施

重点 难点 教学重点:通过搜集资料、交流发现,了解不同地区的珍稀动物以及当地采取的保护措施 教学难点:通过搜集资料、交流发现,了解不同地区的珍稀动物以及当地采取的保护措施

课前 准备 课件。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 环节1:活动任务 在地球上生活着多种多样的动物,由于各种原因,每年都会有一些动物从地球上消失。随着人类活动的增加,有的动物的栖息地被人类的开发和活动破坏,或者因为人类为了自身利益进行大肆捕杀,动物灭绝的速度也加快了。 1.通过查阅资料或走访调查,了解我国有哪些濒临灭绝的动物? 《中国濒危动物红皮书》 183种鸟类 92种鱼类 13种兽类 10种爬行类 3种两栖类 中国的濒临灭绝动物的种类记录在这本书上。 丹顶鹤——有三长:嘴长、腿长、脖子长。仅见于松嫩平原以东至黑龙江下游和乌苏里江流域的低地沼泽,以及日本北海道的钏路湿原,食水生植物的嫩芽、种子、水生昆虫、软体动物和鱼类等。丹顶鹤数量稀少,全世界大概有1200只,我国有670多只。 藏羚羊——现存种群数量约在10万只以上。它们身材矫健,奔跑如飞,被称为“高原精灵”。 生活在中国青藏高原(青海、西藏和新疆),有少量分布在印度拉达克地区。 华南虎——华南虎亦称“中国虎”,是中国特有的虎种。 生活在中国中南部。华南虎是虎所有种类中最为濒临灭绝的一种,到目前为止,中国存活的圈养华南虎仅为70余只,正在南非野化的7只,野外目前仅存于广东、湖南、江西和福建交界的山区,可能不足25只。 大熊猫——中国的“国宝”。 主要分布在我国四川、陕西、甘肃等地。全世界约一千只。 白鳍豚——我国特有,有“水中熊猫”之称。 生活在我国长江中下游、洞庭湖、钱塘江中。不足三百只。 2.灭绝的原因? 栖息地破坏与丧失;乱捕滥猎;环境污染;自然灾害; 3.目前采取了哪些有效的保护措施? 增强公民保护动物的意识;制定法律法规;建设自然护区;开展人工养育等。 第二课时 环节2:搜集资料 我国是十分重视保护野生动物,通过完善法律法规,建立自然保护区等多项措施对濒临灭绝的动物进行保护。 可以前往图书馆或者登录相关的网站查阅资料,也可以或到自然保护区进行实地调查,了解所在区域有哪些珍稀动物,以及目前当地采取了哪些有效的保护措施。最后将搜集的资料制作成资料卡。 出示:妍妍、小华、琪琪3个同学的珍稀动物资料卡。 活动:学生根据要求完成资料卡。 环节3:上传资料 将制作好的资料卡上传到网络学习平台,如班级的QQ群、微信群等平台,展示自己的调查结果。 活动:学生上传资料卡。 环节4:交流发现 下载其他同学上传的资料,了解不同地区的珍稀动物及当地采取的保护措施,尝试提出更多保护珍稀动物的办法。 根据学生是否能从珍稀动物濒临灭绝的原因等方面分析并提出保护措施进行评价。 拓展:玩活动手册中的“保护动物游戏棋”。

板 书 设 计 网上学习:保护动物 人类活动影响动物→动物濒临灭绝→保护动物 建立栖息地 完善法律法规

课 后 作 业 设计一个保护动物的手抄报

课题 8.物质的溶解 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 知道溶解的三大特点:均匀、分散、透明 知道像茶叶这样生活中的物品既含有可溶解于水的物质,也含有不溶解于水的物质 3.观察并描述食盐、高猛酸钾、茶叶在水中的溶解过程 4.培养仔细观察、类比迁移、综合分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:通过观察食盐、高猛酸钾在水中的溶解过程,知道什么是溶解现象 教学难点:知道像茶叶这样生活中的物品既含有可溶解于水的物质,也含有不溶解于水的物质

课前 准备 课件 烧杯 食盐 面粉

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:海水为什么是咸的呢? 1.海水为什么是咸的? 海水中含有大量的盐分。 2.我们知道,食盐加入水中,很快就溶解了,那么食盐溶解时会有什么现象呢? 实验(1):将食盐加入水中,静置下,观察食盐溶解时会有什么现象,搅拌一下,再观察有什么现象。 食盐从多变少,食盐消失后水还是清澈透明的……。 食盐是均匀分散在水中的吗? 无法清晰地观察到食盐的溶解过程和分散情况。 实验(2):观察高锰酸钾在水中的溶解 步骤: (1)将烧杯装上一定量的水。 (2)将少量高锰酸钾药品放入烧杯里静置一段时间,静观高猛酸钾是如何分散到水中的。 (3)用玻璃棒搅拌,搅拌后观察高猛酸钾的水溶液。 小资料:高锰酸钾,吸入后可引起呼吸道损害;溅落眼睛内,刺激结膜,重者致灼伤;刺激皮肤,浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性,对组织有刺激性易污染皮肤致黑色。 注意事项: (1)注意安全,不要让高猛酸钾接触到皮肤。 (2)搅拌时玻璃棒不要碰到杯底和杯壁。 (3)玻璃仪器,要轻拿轻放。 (4)把观察到的现象记录在活动手册上。 刚进入水中时的状态 搅拌后的状态水溶液的状态慢慢溶解快速溶解整杯水呈均匀的紫色

总结:没有沉淀,也不能用过滤的方法分离。说明高锰酸钾溶解了! 溶解的三大特点:均匀、分散、透明。 观察并描述食盐、沙、面粉和高锰酸钾在水中的溶解情况并做记录。 面粉沙食盐高锰酸钾能否看到颗粒能能否否分布是否均匀否否是是是否有沉淀出现有有否否能否用过滤的方法分离能能否否是否溶解否否是是

通过实验我们发现食盐和高锰酸钾这两种物质在水中溶解了,而面粉和沙这两种物质在水中没有溶解。 讨论:食盐的溶解过程与高猛酸钾的溶解过程一样吗? 食盐的溶解的过程和高猛酸钾的溶解过程类似。 4.我们如何判断物质溶解在水中? 物质在水中看不到颗粒,分布均匀、稳定,静置后不分层,不能用过滤的方法从水中分离出来,就说明物质在水中溶解了。 第二课时 (二)活动2:泡一杯茶 播放视频《泡茶的过程》 1.茶叶在水中的溶解了吗? 实验:用热水泡茶,注意不要被热水烫伤。描述你观察到的现象,判断茶叶是否溶解在水中。 注意事项:①不要被热水烫伤。 ②把观察到的现象记录在活动手册上。 茶叶在热水中的现象是否溶解在水中判断依据慢慢溶解是水的颜色逐渐浓

小结:茶叶既含有可溶解的物质,也含有不溶解的物质。 2.拓张延伸: 生活中还有哪些类似泡茶的例子? 红枣 枸杞

板 书 设 计 探究技能 观察 物质的溶解 特点:均匀 分散 透明

课 后 作 业 红糖和沙子溶解于水,溶解的结果有何不同?

课题 9.能溶解得更快一些吗 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教 学 目 标 1.知道溶解的特点 2.通过对比实验,使学生理解搅拌、加热、捣碎的方法可以加快溶解 3.设计对比实验,懂得控制变量法以确保实验的准确、公平,探究加快加快方糖溶解的方法

重点 难点 教学重点:加快溶解的方法有搅拌、加热、捣碎 教学难点:设计对比实验,明确实验中相同条件、不同条件的控制

课前 准备 教具准备:烧杯、两根玻璃棒、水槽、冷水、热水、方糖、冰糖、水果糖,碾磨器皿、课件。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 1.活动1:加快溶解的方法 问题:有什么方法能够加快糖在水中的溶解? 交流:学生根据生活经验,发表见解。(搅拌、热水) 讨论:要证明搅拌能够加快方糖的溶解,这个实验该怎样做?(对水量、糖量、水温、外界干预、投放时间……作充分分析) 交流: 明确水量、水温、糖量要一样,一个搅拌一个不搅拌,还要同时放糖。 实验:按要求做实验,观察现象并做好记录。 小结:搅拌能够加快方糖的溶解。 问题:利用加热的方法是否也能加快方糖的溶解呢? 讨论:要证明加热也能加快方糖的溶解,这个实验该如何设计呢? 交流: 明确水量、水温、糖量、放糖时间、搅拌时间都要相同,不同的是一个用冷水一个用热水。 活动:做实验证明加热也能加快方糖的溶解,观察实验现象并做好记录。 注意事项:①把之前做实验杯子里的溶液倒掉,洗干净。 ②使用热水时注意安全。 ③把观察到的现象记录在活动手册上。 交流:分享实验现象。 小结:加热能够加快方糖的溶解。 第二课时 活动2:能让冰糖溶解得更快吗? 问题:除了搅拌、加热还有什么方法可以加快冰糖的溶解? 交流:把冰糖捣碎能加快溶解,以及实验的方法步骤。 实验:运用对比实验证明捣碎能加快方糖的溶解。 小结:捣碎能够加快方糖的溶解,完善补充溶解的三种方法。

板 书 设 计 能溶解得更快一些吗 能加快物质在水中溶解的方法有哪些? 物质的溶解

课 后 作 业 比赛:如何使水果糖最快溶解呢?你有哪些方法?课后试一试哪个方法更好快

课题 10.能溶解多少物质 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道一杯水里能溶解的物质是有限的,初步形成饱和溶液的概念 2.亲历“提出问题——作出猜想——制定计划——搜集证据——得出结论”的科学探究过程 3.严格规范地进行实验操作,实事求是地进行观察记录 4.能利用有效的材料设计一杯水中能溶解多少盐或糖的实验

重点 难点 教学重点:加快溶解的方法有搅拌、加热、捣碎 教学难点:能利用有效的材料设计一杯水中能溶解多少盐或糖的实验

课前 准备 教具准备:食盐、白砂糖、水、烧杯、玻璃棒、课件。 学具准备:食盐、白砂糖、水、烧杯、玻璃棒、学习活动手册。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 1.提出问题:在一定量的水中,食盐和白砂糖溶解的量会一样吗? 2.作出猜想:在一定量的水中,食盐和白砂糖溶解的量是一样的,食盐比白砂糖溶解的量大,食盐比白砂糖溶解的量小, 3.制定计划: 讨论:①确定多少水量合适? ②加入第一份盐(白砂糖)后可以立刻加入第二、三份盐(白砂糖)吗? ③什么现象代表水不能再溶解盐(白砂糖)了?可以停止加盐(白砂糖)了。 ④还要注意些什么?(例如:每一份盐都要保障尽可能的相同的量) 实验步骤: 在烧杯中加入30毫升水。 加入一份质量为3克的盐(白砂糖),然后搅拌 待盐(白砂糖)完全溶解后才能再加一份,直至不再溶解为止。计算出投放盐(白砂糖)的总量。 温馨提示: ①计算总量时,最后没有完全溶解的那一份盐(白砂糖)不算。 ②投放盐(白砂糖)要小心,不要撒在桌面上。 ③实验结束后把浓盐水(糖水)放好,留待下一个实验用。 4.收集证据: 活动:按照方案进行实验,观察现象并做好记录。 学生进行实验,教师进行指导。 5.得出结论: 交流:汇报各组在30毫升水中溶解盐或白砂糖的总量。谁溶解得多一些? 小结:在一定量的水中都能溶解一定量的食盐或白砂糖,白砂但糖比食盐溶解的量大。 分析:为什么每个小组的实验结果会不一样,会是什么原因造成呢?【可能是做实验过程中,不小心把水洒出了一些,放入的每份盐(白砂糖)不同等】但如果是非常精确的操作的话,相同水量和水温溶解食盐(白砂糖)的量是非常接近的。

板 书 设 计 能溶解多少物质 组别溶解食盐的总量(克)溶解白砂糖的总量(克)平均值

结论:在一定量的水里,( )溶解得多。

课 后 作 业 食盐(白砂糖)还能从盐水(糖水)里分离出来吗

课题 11.食盐还能分离出来吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.通过实验使学生懂得食盐既能溶解于水,但随着水分的减少,食盐又会析出来 2.通过实验使学生明白用加热的方法能很快使浓盐水中的食盐析出来 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:懂得食盐既能溶解于水,但随着水分的减少,食盐又会析出来 教学难点:懂得食盐既能溶解于水,但随着水分的减少,食盐又会析出来

课前 准备 教具准备:食盐、白砂糖、水、烧杯、玻璃棒、课件。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:浓盐水的变化 思考:浓盐水放置一段时间后发生变化吗? 将一杯50毫升的浓盐水放置在窗台上,一周后观察现象。 就会发现:杯子里的水一天一天继续蒸发减少,液面逐渐的下降了,杯子里会随水的蒸发,出现一些白色颗粒——盐粒。 如果再放久一点会怎样? 白色盐粒会更多。 导语:用蒸发的方法水分减少很慢,我们还可以用加热水的方法来加快水分的蒸发,看一看溶液中水分减少后食盐的变化。 第二课时 (二)活动2:将食盐分离出来 实验器材:不锈钢勺、盐水、蜡烛、打火机 实验过程:用不锈钢小勺取少许浓盐水,放在蜡烛的火焰上加热。当有盐粒出现时,停止加热,观察现象。 注意:做好隔热措施、防止烫伤。 因为时间关系,我们滴入少许的浓盐水即可。 现象:随着加热,水被慢慢的蒸发,盐不会跟着水一起蒸发,就会分离出来的白色颗粒颜色、形状及大小和盐接近,这种白色颗粒放入水中能溶于水,白色颗粒就是原来溶解的盐。 结论:盐被分离出来。 1.想一想,分离溶解在水中的食盐可以用蒸发的方法有哪些? 阳台上暴晒、放在锅子里烧、放在酒精灯上加热 。 2.海水是重要的自然资源,食盐大多数来自于海水。解释食盐是怎样从海水中分离出来的? 人们把海水引入到海滩的晾晒场,经过阳光的照射,海水的蒸发,盐粒渐渐的蒸发出来。 第三课时 (三)拓展延伸 在生产和生活中常需要将混合在一起的物质分离开来。根据盐和沙的特征,尝试将它们分离。 首先,我们将盐和沙溶解在水中,用过滤的发法,将沙子分离出来(沙子不溶于水),然后,用加热的方法,让水分蒸发,这样盐就分离出来了。

板 书 设 计 食盐还能分离出来吗 食盐分离的方法:加热 蒸发

课 后 作 业 食盐和白醋溶解在水中,能分离出来吗?说一说,你的理由。

课题 12.认识固体 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.了解固体具有确定的形状、体积和质量。 2.通过观察比较,发现并归纳固体的特征 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:了解固体具有确定的形状、体积和质量 教学难点:通过观察比较,发现并归纳固体的特征

课前 准备 粉笔、黑板擦、木块、水和饮料。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:摆棋子 我们都知道常见的军棋、飞行棋、象棋等一般都存放在专用的棋盒里。 实践活动: 观察军棋的棋子和棋盒的形状,尝试用不同的摆法将棋子全部放进棋盒里。 要求:1.以小组为单位,将棋子全部摆放在棋盒里。 2.尝试棋子摆放的方向。 3.记录摆放的过程。 摆放情况 摆放根据 按一定方向摆 乱摆(不按一定方向) 结论:棋子、棋盒都有一定的形状(固体有形状),摆放时要注意观察它们的摆放方向。 第二课时 (二)活动2:固体有什么特征 生活中有许多物体由金属、塑料、木材和石头制成,像棋子一样,它们都是固体。 这些固体有什么共同特征? 我们怎样利用尺子来测量固体的大小? 实践活动:测量军棋棋子的大小。 方法:1.将棋子平放在桌面上,尺子平行的靠在棋子上。 2.尺子与棋子的边平行,视线要平行,以免出现偏差。如果测试的时圆柱体,要用软尺,但刻度要重合。 记录: 长cm 宽cm 高cm 棋子 结论:固体是一定体积的。 那么,固体有质量吗? 我们的身边像石子、木块都有一定的重量。我们应该测量,了解它的质量呢? 方法:先用手掂一掂,再利用简易天平测量:把天平调节平衡,在一端放上被测物体,一端放上砝码,达到平衡,砝码数就是物体的质量。 小结:什么是固体?具有一定的 体积和形状的物体,如石头、橡皮、玻璃、塑料等。 固体有确定的形状、体积和质量。 拓展延伸;说一说,教室里哪些东西是固体?

板 书 设 计 认识固体 固体有确定的形状、体积和质量。

课 后 作 业 观察身边的物体并做好记录,感受固体的特征

课题 13.认识液体 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.了解液体没有固定的形状,但是有确定的体积和质量。 2.通过“玩水球”和观察牛奶和食用油等的变化情况尝试归纳液体的特征 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:了解液体没有固定的形状,但是有确定的体积和质量 教学难点:通过“玩水球”和观察牛奶和食用油等的变化情况尝试归纳液体的特征

课前 准备 水一杯、气球和橡皮筋一条

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:能给水变个样吗 水是生活中常见的液体。水是否有确定的形状? 活动器材:水一杯、气球和橡皮筋一条。 活动步骤:把杯中的水倒入气球中并用橡皮筋绑紧气球口,使它变成水球。 尝试通过各种方法改变水球的形状。 观察并描述现象做好记录。 活动要求:在操作的过程中要注意安全,不能把水倒到周围都是。水球不能大力的挤压以免爆裂伤人。 记录: 拉(形状)压(形状)水球变长变扁

小结:水是没有一定形状的物体,所以装入气球中变成水球后会呈现不同的形状。 第二课时 (二)活动2:液体的特征 除了水以外,我们身边还有很多液体,如牛奶、食用油和蜂蜜等,它们有什么共同的特征? 活动材料:牛奶、食用油和集气瓶、烧杯、锥形瓶、量杯。 (一) 活动方法: (1)将牛奶或食用油倒入不同的容器中,观察它们的形状。 记录: 烧杯锥形瓶集气瓶锥形瓶牛奶烧杯形状锥形瓶形状集气瓶形状锥形瓶形状食用油烧杯形状锥形瓶形状集气瓶形状锥形瓶形状

结论:液体都没有固定的形状。 (2)将50毫升的牛奶与50毫升的食用油,分别倒入量杯,观察它们的质量和体积,作好记录。 方法:(1)略倾斜量筒,烧杯口紧挨着量筒口,分别将牛奶和食用油缓缓倒入量筒。 (2)读数时视线与量筒内液体凹面最低处保持水平。 牛奶油50毫升的牛奶与50毫升的食用油重轻

结论:液体有确定的体积和质量。 (三)活动3:用滴管在塑料板上各滴一滴水、食用油和牛奶进行观察。 方法:(1)将水、牛奶和食用油各滴一滴大小相同,并在塑料板同一位置上。 (2)稍微倾斜塑料板,观察它们发生的现象, 做好记录。 记录: 水牛奶食用油是否流动流动流动流动流动快慢快稍快慢

结论:液体不同流动快慢不同,具流动性。 小结:液体具有确定的形状、具有流动性和确定的体积和质量的特征。 第三课时 实践:检查砂锅是否漏水 怎样检查砂锅是否漏水? 方法:将砂锅压入水中,观察内壁是否渗水。如果内壁渗水,说明砂锅有破损,不能使用了。如果不漏水,说明完好,可以使用。 小结:引导学生课后尝试利用这个方法检查家里的砂锅。

板 书 设 计 认识液体 没有固定的形状,有确定的体积和质量

课 后 作 业 课下,同学们可以继续寻找认识液体的方法

课题 14.怎样测量液体的体积 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.认识测量液体体积的仪器,知道体积单位(毫升). 2.懂得正确测量液体体积的方法 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神 4.学习使用仪器测量液体的体积

重点 难点 教学重点:认识测量仪器并学习用它们来测量液体的体积 教学难点:学习使用仪器测量液体的体积

课前 准备 水一杯、气球和橡皮筋一条

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:利用什么来测量 想要知道杯子里的水有多少,可以使用量杯或量筒测量水的体积。 用什么来测量? 讨论:观察量杯和量筒,说一说量杯和量筒有什么不同? 要求:①因为量筒和量杯是玻璃制品观察时要注意安全,轻拿轻放。 ②观察量筒和量杯,找出其相同点和不同点。包括形状、大小、制作材料、刻度、单位。 观察量筒和量杯 记录: 量筒量杯规格100mL 250ml 100mL 250ml 相同不同

不同点: 形状:仔细观察量杯和量筒的形状,会发现量杯的形状是下小上大,而量筒则是一个均匀的圆柱形,上下粗细相同。 刻度:量杯因为下小上大,所以刻度也会有变化,刻度通常是下疏上密;而量筒由于上下均匀,因此刻度也是均匀的。 用途:量杯适合粗略得测量体积大的液体;而量筒适合测量少量液体的体积,测量也比较精确。 体积:量杯和量筒的大小就决定了它们测量体积的大小,量杯容量大,能够测量体积较大的液体;而量筒容量小,只能测量的液体体积较小。 相同点:量筒和量杯都是用来测量液体体积的仪器。 都有刻度,刻度单位是毫升,都没有0刻度。 常用的量筒或量杯有10毫升、50毫升、100毫升和250毫升等规格。 第二课时 (二)活动2:测量水的体积 使用量筒测量水杯中水的体积。 出示:量筒和一杯水。 怎样用量筒测出这杯水的体积是多少毫升吗? 方法:(1)预测液体体积有多少,选择合适量程的量筒。 (2)把液体注入量筒。向量筒注入液体时,应该左手拿住量筒,使量筒略倾斜,右手拿烧杯,使烧杯顶部的槽口紧挨着量筒口,让液体缓缓流入。 (3)量筒要平放到桌面上,刻度面对自己. (4)读出液体的体积数。观察刻度时,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,再读出所取液体的体积数。否则,读数会偏高或偏低。 要求:①量筒是玻璃制品观察时要注意安全,轻拿轻放。 ② 操作如果把水倒入量筒中,并把量筒放在平整的桌面上,观察水面所在的刻度,视线要与水的凹面平行,然后读出刻度读数。 ③A.读数时 俯视:偏大 仰视:偏小 B.量取液体时 俯视:偏小 仰视:偏大 第三课时 (三)活动3:选择合适的量筒或量杯,测量各种容器能盛多少毫升的水。 方法:估计一下容器的盛水量,比如,容器可盛水50多ml,就选择100ml的量杯或量筒,按照正确的方法将水倒入量杯或量筒,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,读出所取液体的体积数,就是该容器的容量。 要求:①明确观察的操作的要求,因为量筒和量杯是玻璃制品观察时要注意安全,轻拿轻放。 ②以小组为单位操作如果把不同容器中的水量按正确的操作方法步骤进行测量,并对不同容器的水量进行记录。 记录: 量筒100ml量杯100ml容器内水量85ml85ml

小结:学会了使用量筒、量杯测量液体体积的方法步骤,知道不同容器装的液体可以用测量体积的工具测量出其体积。 (四)实践:测量水杯的容量 水杯是常用的生活用品,人们会根据需要选用不同容量的水杯。 那你知道你的水杯能装多少毫升的水吗? 出示:水杯一个、量杯或量筒 方法:选取大于水杯的量杯,采取测区容器的方法进行测量。 拓长延伸:课后尝试测量家里各种水杯的容量。

板 书 设 计 怎样测量液体的体积 测量液体体积的工具 量筒量杯 …… 液体体积的单位:毫升 测量液体体积的方法:选、倒、放、看、读、写

课 后 作 业 如何测量出一个小石块的体积?

课题 15.认识气体 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.通过实验探究,知道空气能够流动. 2.通过实验探究,知道空气具有质量 3.观察比较,发现并归纳出气体具有的特征 4.培养细心观察、动手操作、认真比较、注重证据及认真思考的科学态度

重点 难点 教学重点:观察比较,发现并归纳出气体具有的特征 教学难点:选用什么方法来观察比较、发现并归纳气体的特征

课前 准备 篮球 气球

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:给篮球充气 给篮球充气,观察充气的过程中篮球的变化。当篮球鼓起时,停止充气 用手压球,观察现象。 学生思考,然后回答。 当给篮球充气的时候,篮球会慢慢的鼓起来,当我们停止充气,用手压篮球时,篮球会出现一按就瘪一个坑。 继续充气,篮球会有变化吗? 篮球充气到一定程度,充气筒就按不下去了,说明气球中的气体已经到一定程度,充气筒中的气体已无法再流入篮球中。 活动手册: 充气过程中篮球的变化情况,解释原因。 打气筒中的空气到了篮球内部空气占据了篮球内部的空间,所以篮球变圆变大。 小结:通过老师演示对瘪的篮球进行充气到篮球鼓起到空气不能再进入篮球的整个过程,得出空气是会流动的。 第二课时 (二)活动2:气体有质量吗 我们周围的空气,看不见摸不着。空气有质量吗? 猜想:空气有质量。 1.我们可以通过什么办法来证明自己的猜想是否正确呢? 用简易天平称量,证明空气是否有质量。 2.用简易天平测皮球里空气的质量 实验材料:简易天平、皮球、打气筒 实验步骤: (1)将一个没有充气的皮球放在简易天平上,调节天平使其平衡。 (2)将称过的皮球用打气筒充满气后,再次进行测量,再把皮球放回天平上,观察是否平衡。 (3)比较两次称重的数字。 实验记录: 气球较重很轻没有充气√ 充气√

实验结论: 空气有质量,但比较轻。 第三课时 (三)活动3:空气的体积会变吗 1.如果拉动注射器活塞,抽取空气,用橡皮堵住注射器管口,注射器活塞能推地动吗? 实验:空气体积会否改变 实验器材:注射器、橡皮 实验步骤:①拉动注射器活塞,抽取空气,用橡皮堵住注射器管口。尝试推动注射器活塞,观察并解释实验现象。 ②放开压住活塞的手,观察并描述实验现象。试一试再拉动注射器活塞,观察能否拉得动。 ③在学生活动手册上进行记录。 记录: 空气的体积会发生变化 压缩活塞前的体积/毫升压缩活塞后的体积/毫升放手之后结论:

小结:空气的体积可以被压缩,压缩后的空气有弹性(也可以恢复)。 2.空气的体积可以被压缩,也可以恢复,这种特性被广泛应用在生产和生活中。你能举出一些实例吗? 空气的体积是可以被压缩的,也可以恢复,空气的这种特征在生活和生产中常常被应用,如篮球、汽车轮胎、小朋友玩的充气城堡等等。 拓展延伸:你还知道生活中哪些利用空气的体积可以被压缩的实例吗? 打气筒、商场门口的充气广告;娱乐:气枪……

板 书 设 计 认识气体 气体特征 :流动、质量和体积能被压缩

课 后 作 业 自己设计一个实验,来验证空气是有质量的

课题 16.它们占据空间吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道固体、液体和气体都能占据空间. 2.通过观察比较,发现并归纳结论 3.激发学生对物质世界学习的兴趣 4.通过实验探究,观察比较,知道固体、液体和气体都能占据空间

重点 难点 教学重点:通过实验探究,观察比较,知道固体、液体和气体都能占据空间 教学难点:完成证明空气也能占据空间的实验

课前 准备 篮球 气球

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:水位会上升吗 在《乌鸦喝水》的故事中,乌鸦把小石子一颗一颗地投到水瓶里,随着水位慢慢地上升,乌鸦就喝到了水,你是否也想试试看为什么乌鸦能喝到水吗? 下面我们通过实验进行研究。 实验材料:水、塑料瓶和一些小石块 实验过程:往瓶子里加入半瓶水,并在瓶壁上标记水位,在慢慢地往瓶里加入小石子,观察水位的变化情况。 实验要求:①以小组为单位完成把小石块加入装有水的瓶中,并观察记录加入小石块前后水位的变化情况。 ②小组在规定的时间内完成本实验,并注意安全和讲究卫生。 ③在学生活动手册上进行记录。 记录: 加入石子水位变化半瓶水一半石子水位超过半瓶半瓶水全部石子水溢出瓶口

结论:当把小石块加入水中后水位上升了,实验证明固体和液体都能占据空间。 第二课时 (二)活动2:气体也占据空间吗 通过实验我们知道了固体和液体都能占据空间,那气体也能占据空间吗? 实验材料:剪子、塑料瓶、水槽、纸船 实验过程:(1)水槽中成满水,把纸船放在水面上。 (2)用剪去了底部的塑料瓶,罩着浮在水面上的小纸船 , 保持瓶子垂直向下压入水底,观察小纸船的情况的实验。 (3)慢慢拧松瓶盖,观察现象。 实验要求:(1)以小组为单位,在规定的时间内完成实验。 (2)在学生活动手册上进行记录。 实验现象解释用塑料瓶罩着浮在水面上的纸船 , 保持瓶子垂直向下压入水底慢慢拧松瓶盖

结论:除固体、液体外,通过实验证明空气也能占据空间。 第三课时 根据以前的学习和实验,说一说固体、液体和气体的相同点和不同点? 学生思考,然后回答。 固体与液体比较相同点是均有一定的体积不易压缩;不同点是固体有一定的形状但无流动性,而液体无一定的形状但有流动性。气体与液体比较,相同点是均有流动性,不同点是 液体不易压缩,气体易压缩。 实践:小魔术“浸不湿的纸” 利用学到的知识,设计一个小魔术,让塞在杯子里的纸不会被水浸湿。 材料:杯子、水槽、水 、纸。 方法:在塑料杯底粘上一个纸团,把杯子慢慢地竖直倒扣在水槽中。 现象:杯子中的纸没有湿。 说说纸为什么不湿的科学道理? 空气占据了杯子的空间,使得水与纸没有接触,故没有纸没湿。 拓展延伸:在杯底扎一个小孔,再把杯子压入水中。仔细观察有什么变化? 水进入杯中,杯底的纸湿了。

板 书 设 计 它们占据空间吗 固体(小石块) 它们都能占据空间 液体 (水) 气体 (空气)

课 后 作 业 如图所示:怎样做才能利用空气将水挤出来?

课题 17.它们的状态会变化吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 知道水在一定的条件下可以改变状态. 通过观察、实验探究知道在一定的条件下物质的状态会发生改变 3.通过观察比较,发现并归纳水的三态变化的科学道理 4.运用学到知识解决生活中遇到的实际问题

重点 难点 教学重点:通过观察、实验探究知道在一定的条件下物质的状态会发生改变 教学难点:通过实验现象解释物质状态发生改变的原因

课前 准备 冰 水瓶

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:水结冰后的变化 水是常见的液体,在一定条件下会变成冰。水和冰有什么不同?放置一段时间后,冰会发生什么变化? 下面我们通过实验进行研究。 实验材料:水、塑料瓶和冰箱 实验过程:在塑料瓶中加入半瓶水,标记水位并盖紧瓶盖。将塑料瓶放入冰箱冷冻层中,待水结冰后,在进行观察。 实验要求: (1)观察塑料瓶子结冰后,水位的变化 。 (2)交流并发表自己发现,并解释观察到的现象。 (3)在学生活动手册上进行记录。 记录: 放入前放入后现象塑料瓶的水半瓶大半瓶水位升高了结论

结论:水变成冰,他的体积增大了。 讨论:为什么不能把装满水的玻璃瓶放入冰箱的冷冻层? 学生思考,然后回答。 水在温度降到一定程度是会由液态的水结成固态的冰,而且水结成冰后体积会增大,会把玻璃瓶涨碎。 第二课时 (二)活动2:水珠从哪里来 水能从液体变成固体,它能从液体变成气体吗? 实验材料:烧杯、水、器皿盖 实验过程:往烧杯中加入一定量的水,并标记水位,用培养皿盖着杯口,放在阳光下。过一段时间后,观察并解释现象。 实验要求:①以小组为单位往烧杯中加入一定量的水,并标记水位,用培养皿盖着杯口,放在阳光下。 ②小组在规定的时间完成实验,并解释观察到现象。 ③在学生活动手册上进行记录。 记录: 阳光下晒时间现象水30分钟培养皿盖上有水珠结论

结论:在温度升高到一定的情况下,液体会变成气体。 培养皿盖上的水珠是从哪里来的呢? 水在阳光的照射下,有液体变成气体,遇见培养皿盖变凉由气体右变成了液体(水珠)。 第三课时 (三)活动3:观察水的状态变化 从冰箱里拿出来的冰块会融化,烧开水时壶嘴上方会冒“白气”这些都是水的状态变化的现象。 那么在我们的生活中还有哪些水改变状态的例子吗? 水遇冷可以变成固体的冰。 水加热可以变成水蒸气。 观察生活中水的状态变化现象,并尝试做出解释 。 冬天早晨看到树挂。 现象:由于水蒸发变成了水蒸气,水蒸气遇见树杈变冷形成冰花(树挂)。 拓展延伸:想一想,生活中还有哪些水变化的实例? 初春,湖面上冰化成水;夏末,草叶上形成“露珠”; 深秋,树叶上形成“霜” 等等。

板 书 设 计 它们的状态会变化吗 水蒸气 降温 水 升温 水 (降温) 冰(固体)

课 后 作 业 解释一下,冬天窗花上的冰花是怎么回事?

课题 18.感受冷和热 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道冷和热的现象在自然界和人类生活中普遍存在 2.通过描述日常生活中冷和热的现象,学习科学的描述方法。 3.形成乐于观察、善于发现的意识 4.亲身经历用感觉器官判断物体冷与热的过程,体会到科学研究仅凭感觉是不够的

重点 难点 教学重点:亲身经历用感觉器官判断物体冷与热的过程,体会到科学研究仅凭感觉是不够的 教学难点:亲身经历用感觉器官判断物体冷与热的过程,体会到科学研究仅凭感觉是不够的

课前 准备 用具:烧杯、水

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:哪里冷,哪里热 冷和热是常见的自然现象,在生活中普遍存在。 1.在我们家里,你发现了哪些冷和热的现象? 学生思考、讨论然后回答。 学生1:我发现家里吃火锅的锅是热的。 学生2:我知道家里的冰柜是冷的。 学生3:我还发现空调吹出来的风是冷的,刚刚看过的电视后面是热的。 2.自然界中你知道哪个季节热,哪个季节冷吗? 学生1:夏天的气温比较高,天气热,人们穿的衣服较少。 学生2:冬天的天气比较冷,穿的衣服比较多。 3.小组交流:在我们的生活中,你还知道哪些冷热的现象? 热的现象:燃烧的火炉、烧水的电热杯、电褥子、暖气片、沙漠…… 冷的现象:电扇、冰箱、冰川…… 第二课时 (二)活动2:冷热的感觉 在我们身边,有许多冷热程度不同的物体。有时我们可以根据观察到的现象,感知物体的冷热程度。 实验1:判断水的冷与热 实验器材:三杯冷热不同的水 实验过程:把三杯水放在桌子上,通过手、眼等的感觉器官来感觉物体的冷与热。并做好记录。 记录: 第一杯水第二杯水第三杯水摸一摸热凉温看一看冒着水蒸气 ,杯口壁上有水珠 无现象无现象

结论:通过实验,我们可以大致知道物体是冷的还是热的。 实验2:体验冷热的感觉 实验步骤:先把两只手分别放到冷水和热水中,再把两只手同时放到温水里,体验不同环境下的不同感觉。并做好记录。 记录: 冷水热水温水单手凉热温双手凉凉的烫烫的暖暖的。

结论:可以通过观察大致知道物体是冷还是热,但是不能凭观察到的现象就能准确判断物体的冷热程度。 拓展延伸: 我们通过手、眼等感觉器官感觉到的冷热只是大概的,怎样才能准确知道物体的冷热程度呢?

板 书 设 计 感受冷与热 冷热现象 冷热感觉

课 后 作 业 说一说,生活中还有哪些冷热现象?

课题 19.测量温度 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 知道国际上常用摄氏度作为温度的标准单位来表示物体的冷热程度 能正确使用温度计进行测量活动 3.认识到要准确地知道物体的冷热程度,应根据需要选用合适的温度计测量物体的温度。 4.逐步养成严谨的科学态度

重点 难点 教学重点:能正确使用温度计进行测量活动 教学难点:使用温度计测量冰融化成水时的温度变化

课前 准备 教具准备:多媒体教学仪器、实物投影、教学PPT课件。 学具准备:体温计、气温计、实验用温度计、水、烧杯、冰块、铁架台、细绳、记录单、电子温度计(条件允许情况下)

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)任务驱动 设置情境:寒风冷冽下,孩子们都觉得比较冷。妍妍说天气预报上说今天有低温预警。 问题:怎么知道现在的温度是多少呢? 交流:对琪琪提出的问题进行思考。提出可以用温度计测量温度。 任务:要准确地知道物体的冷热程度,需要学会正确地使用温度计测量物体的温度。 (二)活动探究 1.活动1:认识温度计 提示:人们用温度来表示物体的冷热程度。温度计是测量温度的常用仪器。 问题:常用的温度计有哪些? 交流:学生说出自己认识的温度计,教师进行补充。 出示:常用的温度计实物、图片和名称。 任务:观察常用的温度计有什么特点? 活动:学生以小组为单位进行观察活动。 汇报:学生说出温度计具有玻璃泡、玻璃管、刻度、单位等特点。教师及时补充引导。 问题:为什么不能用体温计测量水温? 交流:学生提出体温计的测量温度范围仅在40多摄氏度,但是热水的温度可达到100摄氏度,因此不能用体温计测量水温,只能用实验用温度计测量。 小结:人们根据需要选用不同的温度计进行测量。 第二课时 2.活动2:温度计的使用 提示:掌握温度计正确的操作方法,才能准确测量物体的温度。 示范:测量一杯水的温度的操作规范,读数和记数的方法。 要求:温度计下端垂直进入水中、温度计不接触容器、温度计的液柱稳定后读数、读数时眼睛和温度计的液面保持水平 。 活动:学生以小组为单位进行测量水温的操作练习。 交流:汇报测量到的水温。 评价:根据学生的操作规范、读数、记数等规范进行评价。 提示:生活中常见的温度有人体的正常体温、水沸腾和结冰时的温度分别是多少。 任务:学生活动手册上对3种温度计的结果进行读数和记录。 交流:汇报3种温度计的测量结果。 评价:对学生是否读数正确进行评价。 第三课时 3.活动3:测量冰融化成水的温度变化 提示:冰在常温下会逐渐融化成水,而水的温度会随着时间的变化逐渐趋向于环境温度。 任务:研究冰在融化过程中,温度会怎样变化? 要求:用烧杯盛半杯碎冰,用温度计测量冰的温度。观察冰融化成水的全过程,并测量温度。每隔一段时间记录一次。 出示:实验记录表,测量装置。 活动:学生以小组为单位进行测量活动。 汇报:说出记录表的结果与发现。 小结:当冰没有完全融化成水时,温度稳定;当冰完全融化成后,温度开始上升。 4.实践:用电子温度计测量温度 提示:用数字化设备测量物体的温度,既灵敏、快速,又直观。 任务:用电子温度计,测量水从室温加热到沸腾全过程的温度,了解其温度变化的规律。 活动:学生以小组为单位进行测量活动。 汇报:展示测量结果和变化规律图。 小结:水从室温加热到沸腾的过程中,温度不断上升,一直到100摄氏度水沸腾为止。 5.科学阅读:体温计 任务:了解常见的体温计的种类、特点及使用方法。

板 书 设 计 测量温度

课 后 作 业 每天观察使用温度计

课题 20.液体的热胀冷缩 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.水受热体积膨胀,受冷体积缩小,而重量不变,我们把水体积的这种变化叫做热胀冷缩。许多液体都具有热胀冷缩的性质。 2.经历设计并改进观察水受热(受冷)后体积变化的实验装置,以达到更好的实验效果这一过程。 3.经历用此装置探究其他液体的热胀冷缩现象的过程。 4.从水到其他液体的研究,培养学生严谨的科学探究态度,意识到学习科学知识,要运用到日常的生产和生活。

重点 难点 重点: (1)经历对液体热胀冷缩性质的探究过程。 (2)实验方法完善的讨论。 (3)重实证的科学研究态度。 难点:引导学生设计改进实验装置,使之能提供明显可见变化的实验现象。

课前 准备 用具:烧杯、酒精灯、铁架台、火柴、筛子等; 材料:盐、醋、小苏打、食油、沙、水、石灰水、蜡烛等。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 一、创设生活情境,引导学生猜测 1.播放学生烧满满一壶水的录像,水还没烧开就溢出来了。 2.提出问题:看了烧水的视频,你有什么发现?水为什么自己会跑出来呢? 3.学生根据视频说想法。 [设计意图]:用学生熟悉的生活场景烧开水导入新课,激发学生的探究欲望。 二、水热胀冷缩的探究 冷热会对液体有影响。究竟有怎样的影响呢?你们想知道吗?下面我们就通过实验来找出答案。我们先从大家最熟悉的液体——水开始研究(板书:水)。 1.设计水热胀冷缩实验 (1)上节课我们做的试管气球皮实验,实验现象不明显。 (在试管里装满水,剪一小块气球皮把试管口蒙住,并用橡皮筋扎紧。把试管插在热水杯里,使试管内的水变热,发现气球皮微微鼓起;再把试管插在冷水杯里,使试管内的水变冷,发现气球皮微微瘪下去。) 今天老师给大家提供了以下的材料(一一出示):烧杯、平底烧瓶、瓶塞、细玻璃管、红墨水、滴管。你们能用这些材料来设计一个实验,清楚地看到水受热或受冷后发生的变化吗?等会请小组讨论一下,并思考这两个问题:老师给大家提供的红墨水有什么作用?用一根细管子有什么好处? (2)小组内交流讨论,设计、完善实验方案。 (3)小组派代表全班交流。教师评价学生的实验方案,对不合理的地方适时指导。 (4)课件出示实验方案,指名读,自读实验方案。 [设计意图]:让学生根据材料选择组合,设计实验方案,在讨论交流中发现方案的优缺点,设计出完善可行的实验方案。调动学生的思维,培养学生的创造性。 第二课时 2.水的热胀冷缩实验 (1)提出实验要求 做实验之前,先给大家提几个要求,等会比比哪个组最能按老师的要求做。 (课件: ①小组成员要分工合作。 ②仔细观察玻璃管中的水柱有什么变化?思考是什么引起水柱的变化? ③记录员及时把实验现象记录在表(一)中。 ④注意安全,小心热水。) [设计意图]:让学生有目的、有步骤地去实验,使他们既动手又动脑,提高实验的效率,并使实验后的交流更有效。 大家都明白实验的要求了吗? (2)学生分组实验,观察实验现象,做好记录。教师巡视、指导。(播放背景音乐) (3)小组派代表汇报实验情况。(视频展台展示学生实验记录单) (4)各小组观察到的共同的现象是什么? [设计意图]:放手让学生自己做水的热胀冷缩实验,培养了学生的合作意识、动手操作能力,同时也让学生通过自己动手体验科学实验的乐趣。 师生共同总结:水有热胀冷缩的性质 1.课件演示实验过程。 水柱上升说明水受热后的体积和原来的体积相比有什么变化? 在科学上我们的表述是“体积膨胀”。是什么引起了水的体积膨胀呢? 水柱下降说明水受冷后的体积和原来的体积相比有什么变化? 在科学上我们的表述是“体积缩小”。是什么引起了水的体积缩小呢? 2.能不能用四个字来概括水的这种性质?板书:热胀冷缩 3.谁能用自己的话说说什么是“热胀冷缩”? 设计意图:利用课件演示,清晰再现实验过程,揭示“热胀冷缩”的科学概念。 4.猜一猜:这里有两杯冷热不同的水,你能判断出哪杯水的温度更高一些吗?学生自由发言 。 5.出示温度计,了解温度计原理。 设计意图:了解温度计的原理,加深对液体热胀冷缩的认识。 第三课时 四、探究其他液体的热胀冷缩 1.水具有热胀冷缩的性质,那其他液体有没有这种性质呢?除了水,你还知道有哪些液体? 2.提出实验要求:各小组选择最感兴趣的一种液体来实验。用同样的实验装置和同样的方法来实验,认真观察实验现象并填写记录单(二)。 3.各小组学生选择液体来实验,教师巡视指导。 4.提出汇报要求: 你们组是用什么液体来实验?实验中看到什么现象?说明这种液体有什么性质? 5.归纳总结,板书:液体热胀冷缩 6.补充介绍水的冷胀热缩知识。 五、应用创新,拓展延伸。 1.解决课始的问题:烧满满一壶水,水还没烧开就溢出来了。水为什么自己会跑出来呢?你有什么办法避免这种现象? 2.课件出示许多瓶装液体,你有什么发现?瓶装的液体为什么都没有装满呢? 【设计意图】运用科学知识解决生实际生活中的问题,加深学生对液体热胀冷缩的认识。感受到科学与生活的密切联系。 3.师演示喷泉实验。刚才大家做过这个红水的热胀冷缩实验,老师也来做一次。(师的装置,装半瓶红水,这样会因为空气的作用干扰实验) 在学生惊叫过后,问:你有疑问吗? 留下疑问:为什么老师的这个装置热胀的现象会这么明显呢?我的红水怎么会喷的这么高呢? 【设计意图】是本节课知识的延伸,激发学生的探究热情,为下一课的学习做铺垫。

板 书 设 计 生活中还有哪些热胀冷缩呢?

课 后 作 业 通过对壁虎的观察,进一步了解了它们的运动和外形特点。你还想了解它们的哪些方面?找到和你观察同样问题的伙伴,制定研究计划,进行实验。

课题 21.气体的热胀冷缩 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道气体具有热胀冷缩的性质。。 2.用实验的方法探究气体热胀冷缩的性质,学习科学的观察、记录方法,尝试对实验现象做出合理的解释。 3.体验科学探究的乐趣,养成严谨细致的科学态度 4.通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断空气的体积大小变化会不会受温度影响

重点 难点 教学重点:知道气体具有热胀冷缩的性质 教学难点:通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断空气的体积大小变化会不会受温度影响

课前 准备 气球 课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:乒乓球能鼓起来吗 我们在打乒乓球时容易把乒乓球压瘪。瘪了的乒乓球受热后会重新鼓起来吗? 实验材料:热水、瘪了的乒乓球 实验过程:把瘪了一个小坑的乒乓球放入热水中。观察并描述乒乓球的变化。 注意:不要被热水烫伤。 我的发现:瘪了个小坑的乒乓球在放进热水后慢慢鼓起来了,乒乓球恢复原样。 拓展:如果乒乓球破了,还能重新鼓起来吗? 学生思考。 实验:将瘪了一个坑又破了一个洞的乒乓球放进热水里,观察发生的的变化。 我的发现:乒乓球没有变化。 思考:为什么破的乒乓球不能重新鼓起来? 这是否与乒乓球内的空气有关? 交流、探讨。 没破的乒乓球内的空气受热会膨胀,所以乒乓球会重新鼓起来,破了的乒乓球内的空气受热会流出去了。 第二课时 (二)活动2:会变化的肥皂膜 如果瘪了的乒乓球在热水中能重新鼓起来,是因为乒乓球内空气的体积变大了吗? 实验:探究温度变化时,空气的体积怎样改变。 实验材料:肥皂液、烧杯瓶、热水、冷水 实验过程:把肥皂液抹在烧瓶口,形成肥皂膜。将烧瓶分别放入冷水和热水中,观察肥皂膜的变化(也可以用手捂热烧瓶而不放进热水中),做好记录。 记录: 热水冷水肥皂液抹在烧瓶口的烧杯膨胀凹陷

结论:肥皂膜在烧瓶放进热水时膨胀了起来,放进冷水中会凹陷了下去。 空气具有热胀冷缩的性质。 现在明白视频中瓶子上的气球为什么会鼓起来? 瓶子放进热水后气球鼓起来了,放进冷水后又缩回去了。 空气具有热胀冷缩的性质。 第三课时 生活中,你知道哪些利用气体热胀冷缩的事例? (1)冬天,水瓶塞不能按压太紧,否则瓶胆易爆掉。 这是因为冬天温度低,瓶胆内部分子冷缩,按压过紧,热气放不出来,容易发生炸裂。 (2)买来的罐头很难打开,冷却后容易打开。 这是因为工厂生产时放进去的是热的,气体膨胀,冷却后里面气体体积减小,外面大气压大于内部,所以难打开,而等罐头冷却之后就很容易打开了。 讨论:在夏季,为什么人们给自行车充气时常常不会充得太足? 学生思考、小组交流。 夏季天气炎热,车胎里的空气太多了,会容易受热膨胀而发生爆胎的危险。 (五)拓展延伸:说一说你知道的有关气体热胀冷缩的事例? 灌热水后,暖瓶的塞子有时会跳出来。

板 书 设 计 21.气体的热胀冷缩 受热膨胀 气体 —————热胀冷缩 受冷缩小

课 后 作 业 自己设计一个研究空气热胀冷缩的装置

课题 22.设计与制作:自制“小喷泉” 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.会选择合适的材料制作小喷泉。 2.经历设计、制作、测试、改进的过程制作小喷泉 3.根据设计“小喷泉”需要考虑的因素制定方案 4.在观察或交流的基础上,对他人的想法、草图等提出自己的意见和建议

重点 难点 教学重点:经历设计、制作、测试、改进的过程制作小喷泉 教学难点:根据设计“小喷泉”需要考虑的因素制定方案

课前 准备 气球 课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一):任务 1.喷泉利用什么现象制作的 利用气体的热胀冷缩现象制作。 2.我们可以做什么小制作 选择身边合适的材料,设计并制作一个“小喷泉”。 (二):设计 先要进行设计,考虑哪些因素? 如:选择什么材料、多大的瓶子做容器?选择什么粗细的材料做喷管?瓶子里的水要有多少?浇的水要有多热?…… (三)根据构思,制订设计方案。 我的设计 设计:_______________ 材料:_______________ 设计图:______________ (四):制作 按自己的设计,选择合适的材料进行制作。 播放视频《小喷泉的制作》 (五):测试 制作好的“小喷泉”进行效果的测试,仔细观察测试结果。 注意不要被热水烫伤。 说一说 ,小组轮流进行测试的情况。 小组1:我们的管太粗了,水流不大。 小组2:管太高,需要水量大。 小组3:我们的制作很成功,喷水效果好! 第二课时 (六):评价与改进 利用学生活动手册的评价表,从多方面对“小喷泉”进行评价。反复测试、评价和改进,让“小喷泉”喷得更高。 你从哪些方面进行评价呢? 材料是否合适 装置设计是否合理 瓶子里液体的量是否合适 效果是否明显 成品是否美观

板 书 设 计 设计与制作:自制“小喷泉” 任务 设计 制作 测试 评价与改进

课 后 作 业 自己选择材料设计一个小喷泉

课题 23.固体也会热胀冷缩吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道固体具有热胀冷缩的性质。 2.用实验的方法探究固体热胀冷缩的性质,学习科学的观察、记录方法,尝试对实验现象做出合理的解释 3.体验科学探究的乐趣,养成严谨细致的科学态度 4.通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断铜球的体积大小变化会不会受温度的影响

重点 难点 教学重点:知道固体具有热胀冷缩的性质 教学难点:通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断铜球的体积大小变化会不会受温度的影响

课前 准备 课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:高架桥上的缝隙 出示:高架桥、铁轨等建筑物上的缝隙图片。 思考:生活中,还能在哪里看到这种现象?这和物体的热胀冷缩有关吗? 学生查阅资料、交流;然后回答。 生活中我们看到:马路上的缝隙;家里瓷砖的缝隙;水泥墙面的缝隙…… 温度每变化1℃,1米长的钢轨大约伸缩0.000018米,假如一年中气温变化60℃那么1000千米长的铁路就要伸缩708米。 如果不留缝隙,冬天受冷收缩,就会被冻裂成几段,夏天钢轨受热膨胀,就会变得七扭八歪,有的朝上拱起。 因为有热胀冷缩,所以钢轨之间必须有缝隙。 第二课时 (二)活动2:铜球能穿过铁环吗 1.利用铜球实验装置研究固体是否具有热胀冷缩的性质。 (1)用什么加热和冷却铜球呢? 酒精灯 (2)怎样检测铜球的体积有没有发生改变? 刚好能让铜球通过的金属环 2.酒精灯的使用方法。 (1)左手扶灯体,右手摘下灯罩,将灯罩口朝下倒扣在桌上。 (2)划着火柴,让火焰朝上从侧面接近灯芯点燃酒精灯。不能直接在灯芯的上方点燃。不能用燃烧的酒精灯去点燃另一盏酒精灯。 (3)甩灭火柴,将熄灭的火柴梗投入污物桶。 (4)讲解火焰的分层,指出外焰温度,加热时要使用外焰。 (5)熄灭酒精灯时,左手扶灯体,右手取灯帽,快而轻地盖上,待火焰熄灭后,提起灯帽,再盖一次。 3.实验步骤: (1)将铜球悬挂在铁架台上,让铜球穿过铁环,然后移开铁环,给铜球加热,复位铁环,看铜球能否穿过铁环。 (2)移开铁环,用冷水冷却铜球,复位铁环,看铜球能否穿过铁环。 (3)认真观察,做好记录。 注意不要被烫伤。 记录: 物体名称观察方法加热后现象冷却后现象铜球铜球能否穿过铁环

我发现:铜球被加热后不能穿过铁环,说明铜球受热后体积增大,铜球冷却后能穿过铁环,说明铜球遇冷时体积变小。 小结:固体具有热胀冷缩的性质。 为什么夏天架设电线时候不能太紧?你认为工人师傅这样做的道理是什么呢? 电线在夏天会热胀,冬天会冷缩。如果电线架设的太紧,冬天受冷收缩就会发生断裂。 第三课时 (三)实践:巧开瓶盖 当我们刚从冰箱拿出玻璃瓶时,往往难以打开它的盖子。想一想,这是为什么? 刚从冰箱拿出玻璃瓶时,因为热胀冷缩的原因,瓶盖与瓶口冷缩的很紧,所以很难打开。 我们用热水把瓶盖烫一烫,金属盖受热膨胀,与瓶子产生了缝隙,就能拧下来 (四)拓展延伸: 说一说,生活中有关热胀冷缩的事例? 水泥路面上有缝隙。 因为水泥路面具有热胀冷缩的性质。 夏天被太阳晒的滚烫,受热体积膨胀,就要向四面延伸。有了这些缝隙,留出了延伸的余地。 冬季温度低,水泥路又要收缩。如果没有预先留下整齐的缝隙,那么水泥路面将自己的冷缩得四分五裂,整个路面就要坏掉。

板 书 设 计 固体也会热胀冷缩吗 固体有热胀冷缩的性质

课 后 作 业 你用过家里的酱油吗?酱油为什么没有装满瓶子呢?

教学总结

小学科学课是以培养学生科学素养为宗旨的科学启蒙课程,目前越来越受到各界的重视。我知道,要想提高教学质量,首先要立足课堂,教师要从常规课上要质量。“研在课前、探在课中、思在课后”。创设轻松愉快的情景进行教学,与学生共同学习共同交流共同进步。以下是我对本学期的教学工作总结。

一、基本情况:

本班大部分学生都比较勤学,上进心强,学习目的明确,有良好的学习习惯和科学观念。但仍有小部分学生学习纪律较松散,学习能力较弱。

二、具体措施:

(1)全面贯彻党的教育方针,抓好学生思想教育,培养学生自主探究的能力。针对本班学生的实际情况,开学初,积极做好学生思想教育工作,使其端正学习态度,树立科学意识,提高认识能力,深入了解学生的个性特点,尊重学生的兴趣爱好,细心发掘学生的闪光点,给以评价肯定,正确引导学生的行为,让其树立科学观念。

(2)抓好常规工作,培养学生自主学习的能力。我根据儿童的年龄特点,结合新教材理论知识,课堂上设计新颖、愉快的教学方法,增强趣味性,创设丰富多彩的教学情景,让学生在轻松愉快的学习中掌握知识、技能。发挥学生情感,激发学生求知欲望,减轻了学生的学习负担,培养了学生乐学的兴趣。平时我细心观察本班学生的学习情况,做好调查小结工作,针对不同性质的学生,根据其的情况拟订学习目标,以目标来激励学生进步。此外,我坚持检查后进生的转化情况,做好小结工作,使优生能在原有的基础上再上台阶,进一步培养智力和思维的发展,全面得提高教学质量。经验浅谈:注意做好课前准备,刻苦钻研教材,认真学习大纲和教科书,准备好每节课必要的实验教具,做好先备课,后上课的习惯。坚持理论和实际结合进行教学,使学生容易汲取,从而使教学任务能按计划完成。同时创设良好的教学环境,采用多种形式,多种方法,引导学生学会学习。本学期来,我积累了不少经验,学生的合作意识和合作能力得到大大的增强。

关心学生参与的能力。要在课堂教学中,发挥学生的.自主性,就要让学生参与,让学生在活动中吧感受到的、观察到的、想象到的用自己的话归纳出来,然后在合作、协调、讨论及在教师的引导下,作出正确的判断。要真正让学生参与学习的进程,教师在课前要做好课前准备,也要布置学生按每节课的要求,做好课前准备,带齐实验器具,然而在课堂教学中学生依照提示就能热热闹闹参与到教学活动中去。

激发学生的参与兴趣。在课堂教学中不难发现,兴趣是最好的老师。我认为激发学生的参与兴趣,关键是激发学生做一个积极劳动者、勤动手、动脑、动口。

教学计划

一、指导思想:

以培养小学生科学素养为宗旨,积极引导学生亲身经历以探究为主的学习活动,注重情感态度与价值观的培养,激发学生的好奇心和探究欲,初步学会科学的探究过程和方法,为他们终身的学习和生活打好基础。

二、教学目标:

通过学习,使学生:

1、知道与周围常见事物有关的浅显的科学知识,并能应用于日常生活,逐渐养成科学的行为习惯和生活习惯。

2、了解科学探究的过程和方法,尝试应用于科学探究活动,逐步学会科学地看问题、想问题。

3、保持和发展对周围世界的好奇心与求知欲,形成大胆自信、尊重证据、敢于创新的科学态度和爱科学、爱家乡、爱祖国的情感。

4、亲近自然、欣赏自然、珍爱生命,积极参与资源和环境的保护。

三、学生情况分析:

1、整体学习状况:三年级学生整体学习比较认真,但缺乏灵活性。不善于设法自主去获取知识并在生活中灵活运用知识。因而学生对基础知识的掌握往往只停留在了解上,理解不甚深刻,运用能力差。

2、已有知识、经验:学生由于各种条件的限制,缺乏基本的科学探究能力。家长和某些教师偏重于语数教学,使学生没有多少时间和机会接触大自然,更没有得到大人和老师及时、周到的指导,使学生没能很好地在观察、实验、调查等实践活动中获取知识、发展能力、培养思想情感。

3、儿童心理分析:在小学阶段,儿童对周围世界有着强烈的好奇心和探究欲望,他们乐于动手操作具体形象的事物,而我们的科学课程内容贴近小学生的的生活,强调用符合小学生年龄特点的方式学习科学,学生必将对科学学科表现出浓厚的兴趣。

四、教学进度

第1单元 观察动物

1 鲫鱼与青蛙

2 蜻蜓与麻雀

3 壁虎与小猫

4 草地里的小动物

5 海洋里的动物

6 森林里的动物

7 网上学习:保护动物

探究技能 观察

第2单元 水与溶解

8 物质的溶解

9 能溶解得更快一些吗

10 专题探究:能溶解多少物质

11 食盐还能分离出来吗

第3单元 固体、液体和气体

12 认识固体

13 认识液体

14 怎样测量液体的体积

15 认识气体

16 它们占据空间吗

17 它们的状态会变化吗

第4单元 热与温度

18 感受冷和热

19 测量温度

20 液体的热胀冷缩

21 气体的热胀冷缩

22 设计与制作:自制“小喷泉”

23 固体也会热胀冷缩吗

教学设计

课题 1.鲫鱼与青蛙 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 认识两栖类和鱼类,归纳两栖类和鱼类的共同特征。 学习通过研究代表动物而归纳出该类动物一般特征的方法 3.运用对比的方法,了解鲫鱼与青蛙的区别。 4.培养爱护小动物的情操

重点 难点 教学重点:认识两栖类和鱼类,归纳两栖类和鱼类的共同特点 教学难点:学习通过研究代表动物而归纳出该类动物一般特征的方法

课前 准备 课件 鲫鱼与青蛙标本

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:观察小鱼和蝌蚪 出示蝌蚪和小鱼的幼体图片,指导学生观察它们是用什么来游泳的,它们的身体有哪些相似的地方? 学生观察、思考。 身体流线外形,光滑的身体表面,能摆而推动身体前进的尾。 相似:它们都生活在水中,都能游泳。 它们都是靠尾部的摆动来游泳的。 (二)活动2:比较鲫鱼和青蛙的特征 动物的幼体经过一段时间的生长发育,逐渐长大为成体。有的动物幼体和成体形态变化不大,有的动物形态发生了显著的变化。 1.小蝌蚪是怎样变成青蛙的? 青蛙妈妈产卵后,经过受精形成的受精卵。 这些卵在水中经过一段时间的孵化,变成小蝌蚪。 小蝌蚪经过进一步发育,先长出两条后腿。 又长出了两条前腿。它虽然长出了四条腿,但还是不能到陆地上去,只能呆在水中,因为它和鱼一样还是用鳃呼吸。 蝌蚪变成幼蛙,鳃和尾逐渐消失,肺逐渐形成,可以浮出水面呼吸空气。它的鳃和尾全部消失,完全靠肺呼吸,它可以在陆地上自由的生活了。 2.由蝌蚪变青蛙,幼体与成体差别巨大:卵→蝌蚪→长后腿的蝌蚪→长四条腿的蝌蚪→带短尾巴的小青蛙 像青蛙这样,幼体(蝌蚪)生活在水中,成体(青蛙)生活在陆地上,这样的动物叫两栖动物。除青蛙外,蟾蜍、娃娃鱼、树蛙等都是两栖动物。 3.两栖动物的特征: ①皮肤裸露; ②个体发育变态; ③幼体生活在水中用鳃呼吸,成体在陆地上生活用肺呼吸。 4.青蛙长大后外形有什么变化呢? 青蛙:身体分为头、躯干、四肢三部分;表面皮肤裸露、四肢有五趾;幼体生活在水里,长大后生活在陆地上。 5.鱼的身体变化: 卵→鲫鱼幼体→小鲫鱼→鲫鱼 鱼类的特征: ①终生生活在水中; ②用鳃呼吸; ③身体覆着鳞片; ④用鳍辅助游泳。 6.鲫鱼长大后外形有什么变化呢? 鲫鱼:身体分为头、躯干、尾三部分;表面覆盖着鳞片,用鳍游泳;终生生活在水里。 小结:像青蛙这样既能在水里生活,又能在陆地生活的动物是两栖动物,像鲫鱼这样一生都生活在水中的动物是鱼类。 第二课时 (三)活动3:把它们分类。 在自然界里,有些动物具有预计于与鲫鱼相似的特征,有些动物具有与青蛙相似的特征。观察各种动物的外形等特征,找出与鲫鱼或青蛙相似的动物。 鱼类:金鱼鳜鱼鲑鱼 两栖类:蟾蜍蝾螈大鲵 拓展延伸:你还知道哪些动物是鱼类或是两栖类的? 鱼类:鲤鱼、青鱼、鲢鱼等。 两栖类:娃娃鱼、树蛙等。

课 堂 练 习 观察小蝌蚪的生长变化并做还记录

板 书 设 计 鲫鱼与青蛙 鱼类:终生生活在水中,用鳃呼吸用鳍辅助平衡与运动 两栖类:皮肤裸露,个体发育有变态生活于水中的幼体用鳃呼吸,陆地生活的成体用肺呼吸

课 后 作 业 观察小蝌蚪的生长变化并做还记录

课题 2.蜻蜓与麻雀 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.通过观察比较,认识蜻蜓与麻雀的翅膀与外形特征。 2.认识昆虫类和鸟类,初步建立昆虫和鸟的概念。 3.感受动物世界的多样性

重点 难点 教学重点:认识昆虫类和鸟类,初步建立昆虫和鸟的概念。 教学难点:通过观察比较,认识蜻蜓与麻雀的翅膀与外形特征

课前 准备 课件 蜻蜓和麻雀标本

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:比较蜻蜓和麻雀的翅膀 蜻蜓和麻雀都是我们身边常见的动物。蜻蜓和麻雀都会飞,都有翅膀。它们的翅膀一样吗? 1.观察的次序是怎样的? 从左到右从上到下 2.观察蜻蜓与麻雀的翅膀,比较它们的翅膀有哪些不同? 学生观察,然后回答。 蜻蜓麻雀翅膀几对2对翅膀1对翅膀翅膀薄与厚翅膀较薄,透明有纹路翅膀较厚实 翅膀有骨骼吗?翅膀无骨骼 翅膀有肌肉和骨骼能否伸展不可伸展可伸展翅膀有羽毛吗?翅膀无羽毛 翅膀有羽毛

(二)活动2:观察蜻蜓和麻雀的外形 导入:蜻蜓和麻雀除了翅膀不同外,还有哪些部分不同? 1.怎样观察蜻蜓与麻雀的外形? 先整体再局部 从头往后从上往下 2.他们的身体分为几部分?各部分有什么特点?他们的足有什么区别?他们的头部一样吗? 蜻蜓:身体分为头、胸、腹;1对触角眼睛、口器、2对翅膀、3对足。 蜻蜓麻雀头眼睛、口器、触角头眼睛,喙 胸2对翅膀、 3对足躯干外披羽毛,1对足, 1对翅膀腹尾

麻雀:身体分为头(眼睛、喙)、躯干(外披羽毛1对翅膀、1对足)、尾。 比较蜻蜓和麻雀的外形。 3.到户外去观察 到户外进行自然观察,能帮助我们更好地了解动物的外形特征和生活习性。 注意:我们要带上放大镜和望远镜。 户外活动要注意安全。 第二课时 (三)活动3:寻找蜻蜓和麻雀的伙伴 许多动物具有与蜻蜓或麻雀相似的特征。例如。蜜蜂、蝴蝶等与蜻蜓一样,具有三对足,一般有两对翅膀,它们都属于昆虫、。啄木鸟、翠鸟等与麻雀一样,身体表面覆盖羽毛,具有一对翅膀等特征,它们都属于鸟类。 哪些动物与蜻蜓或麻雀相似,你判断的依据是什么? 翠鸟苍蝇、啄木鸟、瓢虫、蜜蜂、家鸡、蝴蝶、太阳鸟、蝗虫、蝙蝠、戴胜 学生思考。 鸟类:翠鸟、啄木鸟、家鸡、太阳鸟、戴胜 依据:身体分为头、躯干、尾;全身披羽毛,用喙捕食、1对翅膀、1对足。 昆虫:苍蝇、瓢虫、蜜蜂、蝴蝶、蝗虫、 身体分为头、胸、腹;1对触角、2对翅膀、3对足。 蝙蝠是脊椎动物中的哺乳类。 拓展延伸: 应用——仿生 美国的研查尔斯·斯塔克·德雷珀实验室和霍华德休斯医学研究所的研究人员制造出一款超小型仿生无人机,命名为“Dragonfl Eye”,是模仿蜻蜓建造的仿生无人机,几乎可以以假乱真。 无人机体积越小,容易飞行的地方越多,越容易隐蔽,用处也就越多,可以穿梭于狭小的通道,到达人力所不能及的地方,可以用于机械故障检测,作战时可以用来侦测敌情,窃取情报等。

板 书 设 计 蜻蜓与麻雀 蜻蜓麻雀翅膀、外形不同

课 后 作 业 说出几条保护动物的宣传标语。

课题 3.壁虎与小猫 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.了解壁虎和小猫运动方式的区别。 2.认识爬行动物和哺乳动物,观察壁虎和小猫的外形。 3.培养爱护小动物的情操

重点 难点 教学重点:了解壁虎和小猫运动方式的区别 教学难点:认识爬行动物和哺乳动物,观察壁虎和小猫的外形

课前 准备 课件 壁虎与小猫标本

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:壁虎和猫是怎样运动的 壁虎和猫是我们生活中常见的动物。它们都在陆地上活动, 它们的运动方式是怎样的? 同学们,如果猫、乌龟、青蛙和壁虎进行赛跑,想象一下结 果会怎样? 学生大胆的预测。 最后的结果:猫第一;青蛙第二;壁虎第三;乌龟第四。 壁虎和猫都是在陆地上用四肢行走的动物,可是它们的运动 方式中有什么不同? 壁虎是爬行的,而且可以在垂直的墙面上行。 小猫喜欢跑喜欢跳,走路声音很轻,从高处落下也不会摔伤。 (二)活动2:观察壁虎和猫的外形 动物的运动方式不一样,其身体的外形往往也具有不同的 特征。观察壁虎和猫,比较它们的外形有哪些相同点和不同点,它们的身体有哪几部分组成,各部分有什么特征? 外形的比较猫壁虎身体部分头、颈、躯干、四肢、尾头、颈、躯干、四肢、尾身体表面有毛有鳞片头部有眼睛、鼻、嘴、明显耳廓有眼睛、鼻、嘴、无明显耳廓足足底有肉垫,利抓足底有褶、趾有吸盘

除了外形和运动方式不同,壁虎和猫还有哪些不同的特征? 学生根据资料,回答。 小壁虎是从蛋里孵出来的。 猫是胎生出来的。 第二课时 (三)活动3:给壁虎和猫找同类 在自然界里,有的动物与壁虎的特征相似,身体表面覆盖鳞 或甲,一般有四肢,能在地上爬行,这些动物大多属于爬行 类;有的动物与猫的特征相似,身体表面长毛,能用四肢支 撑身体在陆地上奏或奔跑、跳跃,这类动物大多属于哺乳类。 观察下列动物,根据特征判断它们属于爬行类还是哺乳类。 蝙蝠、老鼠、长颈鹿、龟、蟒蛇、鳄鱼、牛、金丝猴、海豚。 学生思考。 爬行类:龟、鳄鱼、蟒蛇 哺乳类:蝙蝠、老鼠、长颈鹿、金丝猴、牛、海豚。 拓展延伸: 你还知道哪些动物是爬行类和哺乳类? 蜥蜴、蛇是属于爬行类。 人类、虎、狼、等是哺乳类。

板 书 设 计 壁虎与小猫 壁虎猫运动方式和外形不同

课 后 作 业 通过对壁虎的观察,进一步了解了它们的运动和外形特点。你还想了解它们的哪些方面?找到和你观察同样问题的伙伴,制定研究计划,进行实验。

课题 4.草地里的小动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道草地里和泥土里都生活着多种多样的小动物 2.尝试运用观察和比较的技能探究泥土里小动物适应土壤生活的的外形特征 3.将蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物的共同特征与其所在的土壤环境的特点进行关联 4.知道在观察小动物的过程中,要注意自身安全,同时做到保护动物和环境

重点 难点 教学重点:运用观察和比较的探究技能发现蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物具有适应土壤生活的的外形特征 教学难点:将蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物的共同特征与其所在的土壤环境的特点进行关联

课前 准备 尺子、放大镜、装着蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的昆虫盒(里装适量的土壤)、活动手册、PPT课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)情境导入 1.展示与讲述:波波和彬彬在草地里观察小动物,波波看到了一只蝗虫。彬彬还想知道草丛有没有生活着其他小动物。 媒体:本课情境图片。 2.提出问题:草丛里还生活着哪些小动物? (二)活动探究 1.活动1:藏在草丛里的小动物 问题:怎样可以知道草丛里生活着哪些小动物? 讨论:怎样才能观察到草丛里生活着哪些小动物?在观察过程中要注意什么? 小结:我们可以利用工具扒开草丛进行观察。在活动中,要把观察到的动物记录在活动手册中,同时还要观察它们在草丛里做什么、它们的身体有什么特点。 在观察的过程中还要做到“三不”:不伤害小动物,不破坏绿化,不直接接触小动物。 活动:到草丛里观察小动物。 交流:在草丛里观察到的小动物以及这些小动物的特征和运动方式等。 讨论:生活在草丛里的小动物,它们的身体特有什么共同点? 小结:草丛里生活着各种各样的小动物。这些小动物大多都有翅膀,它们都会爬、跳或飞,运动快速。 第二课时 2.活动2:藏在土壤里的小动物 (1)观察和比较蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇等小动物的身体特征。 媒体:装着蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的昆虫盒(里装适量的土壤)。 情景过渡:草丛的下面是阴暗潮湿的土壤,土壤里也生活着许多小动物,如蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇。 问题:这些生活在相同环境中的动物,它们的身体形态有相同的特征吗? 活动:观察和比较蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇身体的外形特征,并将发现记录在活动手册第2个任务的表格中。 交流:蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇在外形的相同特征。 小结:蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的身体都接近棕色,身体外形接近线性,它们的眼睛不明显或没有眼睛,鼠妇和马陆体表有硬壳,蚯蚓和蜗牛的体表都有粘液。 (2)将蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的身体特征与环境特点进行关联 问题:土壤的环境有什么特点?蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的哪些身体特征能够适应土壤 活动:从这些动物的颜色、体型、体表等方面与土壤的特点进行联想,找出能适应土壤生活的身体特征。 交流:蚯蚓、马陆、蜗牛、鼠妇的哪些身体特征能土壤生活。 小结:生活在土壤中的小动物具有适应土壤生活的身体特征。 总结:在草丛中、土壤里生活着多种多样的小动物。它们具有适应草丛和土壤生活的身体特征。 3.课外实践:寻找小动物的生活痕迹 讲话:许多小动物会在环境中留下一些的生活痕迹。如,蚯蚓会在草地里留下一些像泥土的粪便,蜘蛛会在草丛里留下一些蜘蛛网,有些蜗牛死去之后会留下外壳,这些都是小动物在环境中留下的生活痕迹。

板 书 设 计 草地里的小动物

课 后 作 业 布置课外实践活动:与家长一起到户外观察,寻找草丛里小动物的生活痕迹。

课题 5.海洋里的动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道海洋里生活着种类繁多的动物,感受海洋动物的多样性 2.能通过观察及查阅资料的学习方式,了解各种海洋动物的外形特征和运动方式能适应海洋生活 3.在教师的引导下,能用比较科学的词汇、简图记录不同种类的海洋动物的身体外形、运动方式等特征 4.对探究各种海洋动物的身体外形、运动方式等特征表现出浓厚的兴趣

重点 难点 教学重点:通过观察、分析,探究海洋动物的外形特征和运动方式的多样性,以及对海洋生活的适应 教学难点:利用现有的学习资源探究各种海洋动物如何适应海洋生活

课前 准备 用具:烧杯、酒精灯、铁架台、火柴、筛子等; 材料:盐、醋、小苏打、食油、沙、水、石灰水、蜡烛等。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:认识海洋动物 在浩瀚的海洋里生活着许多种类的动物,如鱼类、哺乳类、爬行类动物等。 1.思考:你认识哪些生活在海洋里的动物? 学生讨论,自由回答。 螃蟹、带鱼、海参等。 2.下列动物它们分别属于哪种动物? 交流:学生根据经验陆续说出所知道的其它海洋动物名称,并进行简单的种类识别。 爬行动物:海龟 软甲动物:龙虾 哺乳动物:海豚 鱼类:小丑鱼 软体动物:砗磲 小结:海洋里生活着多种多样的动物。 3.想一想,你还知道哪些的海洋动物? 学生小组讨论然后回答。 海蛇是生活在海洋里的爬行动物,有毒。 鳄鱼是极其珍贵的动物。鳄鱼不是鱼,是爬行动物。 海贝属软体动物,海贝中很多是珍稀动物,已被列为自然资源保护对象。 第二课时 活动2:它们适应海洋生活 不同种类的动物在海洋里有不同的运动方式,如旗鱼用鳍在水中游动,章鱼可以靠喷水或用腕足移动。其他海洋动物在水中是怎样运动的? (一)播放视频《海洋里的动物的运动》 学生分组开展观察、分析、讨论活动。 A.旗鱼如何适应海洋生活? 1.眼圆口大,上吻突出而尖长 2.旗鱼有两个互相分离的背鳍 3.身体钝圆粗壮,呈纺锤形 4.发达的肌肉,摆动的力量很大 旗鱼是海洋中一种大型的凶猛食肉鱼类。 B.章鱼、海狮又是怎样适应海洋生活的呢? (1)章鱼:1.靠喷水或用腕足移动; 2.改变自身的颜色和构造进行伪装以便靠近猎物; 3.往外喷射墨汁躲避敌害; (2)海狮 情形温和。纺锤状的体型、鱼鳍一样的四肢、趾间具蹼等特征,使得海狮能在水中灵活游动和捕食 。 (二)学生查找资料,介绍螃蟹、海龟、海星、水母、企鹅是如何适应海洋生活的。 教师总结: 螃蟹栖于淡水或住在陆地, 螃蟹靠鳃呼吸。螃蟹胸腔有五对附属肢,称为胸足.位在前方的一对附属肢备有强状的螯,可做来觅食之用,其余的四对附属肢就是螃蟹的脚,螃蟹走路移动要依靠这四对附属肢,它们走路的模样独特而有趣,大多是横着地走而不是往前直行。 海龟没有鱼一样的腮,必须经常浮出水面呼吸空气。海龟早已适应了海洋中的生活,不需要喝淡水,游泳时强劲有力,能够在水中潜游很长时间。 海星利用腕足在水里移动、捕获猎物,以及攀附岩礁。 水母的外形象一把撑开的伞, 伞边缘有许多细线状的触手,这是它的捕食器官。 利用体内喷水反射前进,迅速漂游。 企鹅的身体纺锤形,翅膀像船桨,后肢具有宽大的蹼,这些特征使得企鹅可以像鱼儿一样在水中快速游动。 小结:形形色色的海洋动物都具有适应海洋生活的特征 。 拓展延伸:你还知道哪些海洋动物,它们有哪些特点适应海洋生活的? 鲨鱼、海马、珊瑚等

板 书 设 计 1.5.海洋里的动物 外形特征 运动方式 多种多样 适应海洋生活的方式

课 后 作 业 搜集海洋动物的资料,做一份手抄报和同学们一起分享。

课题 6.森林里的动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 认识在森林里常见的动物种类 2.通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的 3.通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的 4.对森林里的动物产生兴趣

重点 难点 教学重点:通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的 教学难点:通过观察、分析,探究在森林的不同区域生活着哪些动物,它们是怎么生活的

课前 准备 用具:烧杯、酒精灯、铁架台、火柴、筛子等; 材料:盐、醋、小苏打、食油、沙、水、石灰水、蜡烛等。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:认识森林动物 1.思考:你认识这些森林里的动物? 出示松鼠、猕猴、啄木鸟、蛇的图片。 学生说出这些动物的名称。 2.你还认识哪些森林里的动物。 学生思考、交流。 小白兔、熊、狐狸等。 3.你能否简单介绍一下你熟悉的小动物的特征、食物、生活环境等。 小白兔:兔子浑身长满了毛茸茸的白毛,它的一双红眼睛被白毛包住了,嵌在眼窝里。白兔两只长长的耳朵,足有二寸半,鼻子扁扁的,嘴唇分成三瓣。 食物:蔬菜,青草等,兔子喜欢阴凉,通风的地方。 松鼠:松鼠是典型的树栖小动物,身体细长,被柔软的密长毛反衬显得特别小。腹毛白色。四肢细长,后肢更长,指、趾端有尖锐的钩爪。尾毛多而蓬松,常朝背部反卷。它们主要以橡子、栗子、胡桃等坚果为食,也喜欢吃松籽,常到针叶林寻松籽吃,也吃松树的嫩枝叶、树皮、菌类以及昆虫、小鸟等。有贮藏食物的习性。 猴子:猴子好动,自古被视为聪明伶俐的形象。善于行走、攀爬、游泳与跳,行动甚为灵活。爱吃香蕉,枣,松子等。 熊:躯体粗壮肥大,体毛又长又密,脸形像狗,头大嘴长,眼睛与耳朵都较小,臼齿大而发达,咀嚼力强。四肢粗壮有力,脚上长有5只锋利的爪子,用来撕开食物和爬树。尾巴短小。熊平时用脚掌慢吞吞地行走,但是当追赶猎物时,它会跑得很快,而且后腿可以直立起来。大多数熊食性很杂,既食青草、嫩枝芽、苔藓、浆果和坚果,也到溪边捕捉蛙、蟹和鱼,掘食鼠类,掏取鸟卵,更喜欢舔食蚂蚁,盗取蜂蜜,甚至袭击小型鹿、羊或觅食腐尸。 小结:森林里生活着很多种类的动物。 第二课时 活动2:它们生活在哪里 森林里的植物十分丰富,有低矮的草本植物,有茂密的灌木,还有高大的乔木,这些植物为动物提供了丰富的食物和栖息环境。 媒体:出示森林场景图。 1.说一说森林里都有哪些动物? 猫头鹰、大象、梅花鹿、小鸟、啄木鸟、小猴子、熊、蜥蜴、青蛙、蛇、雉鸡、老鼠等。 2.说一说它们生活在在森林的哪些区域中? 学生分组开展观察、分析活动。 猫头鹰、小鸟、猴子生活在树枝 啄木鸟生活在树干 熊树生活在树洞里 蜥蜴、青蛙、蛇生活在地面草丛 老鼠生活在土壤里 大象、梅花鹿、雉鸡生活在树林里。 拓展延伸:播放森林动物的有关视频,让学生进一步了解 森林中的其他动物。

板 书 设 计 森林里的动物 森林生活着 多种多样的动物

课 后 作 业 根据所见所闻把自己印象最深刻、最感兴趣的小动物画在纸上。

课题 7.网上学习:保护动物 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.能列举出我国的几种珍稀动物。 2.举例说出人类生产、建筑等活动对动物生存产生的影响 3.能爱护我国的珍稀动物,尝试提出更多的保护措施 4.通过搜集资料、交流发现,了解不同地区的珍稀动物以及当地采取的保护措施

重点 难点 教学重点:通过搜集资料、交流发现,了解不同地区的珍稀动物以及当地采取的保护措施 教学难点:通过搜集资料、交流发现,了解不同地区的珍稀动物以及当地采取的保护措施

课前 准备 课件。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 环节1:活动任务 在地球上生活着多种多样的动物,由于各种原因,每年都会有一些动物从地球上消失。随着人类活动的增加,有的动物的栖息地被人类的开发和活动破坏,或者因为人类为了自身利益进行大肆捕杀,动物灭绝的速度也加快了。 1.通过查阅资料或走访调查,了解我国有哪些濒临灭绝的动物? 《中国濒危动物红皮书》 183种鸟类 92种鱼类 13种兽类 10种爬行类 3种两栖类 中国的濒临灭绝动物的种类记录在这本书上。 丹顶鹤——有三长:嘴长、腿长、脖子长。仅见于松嫩平原以东至黑龙江下游和乌苏里江流域的低地沼泽,以及日本北海道的钏路湿原,食水生植物的嫩芽、种子、水生昆虫、软体动物和鱼类等。丹顶鹤数量稀少,全世界大概有1200只,我国有670多只。 藏羚羊——现存种群数量约在10万只以上。它们身材矫健,奔跑如飞,被称为“高原精灵”。 生活在中国青藏高原(青海、西藏和新疆),有少量分布在印度拉达克地区。 华南虎——华南虎亦称“中国虎”,是中国特有的虎种。 生活在中国中南部。华南虎是虎所有种类中最为濒临灭绝的一种,到目前为止,中国存活的圈养华南虎仅为70余只,正在南非野化的7只,野外目前仅存于广东、湖南、江西和福建交界的山区,可能不足25只。 大熊猫——中国的“国宝”。 主要分布在我国四川、陕西、甘肃等地。全世界约一千只。 白鳍豚——我国特有,有“水中熊猫”之称。 生活在我国长江中下游、洞庭湖、钱塘江中。不足三百只。 2.灭绝的原因? 栖息地破坏与丧失;乱捕滥猎;环境污染;自然灾害; 3.目前采取了哪些有效的保护措施? 增强公民保护动物的意识;制定法律法规;建设自然护区;开展人工养育等。 第二课时 环节2:搜集资料 我国是十分重视保护野生动物,通过完善法律法规,建立自然保护区等多项措施对濒临灭绝的动物进行保护。 可以前往图书馆或者登录相关的网站查阅资料,也可以或到自然保护区进行实地调查,了解所在区域有哪些珍稀动物,以及目前当地采取了哪些有效的保护措施。最后将搜集的资料制作成资料卡。 出示:妍妍、小华、琪琪3个同学的珍稀动物资料卡。 活动:学生根据要求完成资料卡。 环节3:上传资料 将制作好的资料卡上传到网络学习平台,如班级的QQ群、微信群等平台,展示自己的调查结果。 活动:学生上传资料卡。 环节4:交流发现 下载其他同学上传的资料,了解不同地区的珍稀动物及当地采取的保护措施,尝试提出更多保护珍稀动物的办法。 根据学生是否能从珍稀动物濒临灭绝的原因等方面分析并提出保护措施进行评价。 拓展:玩活动手册中的“保护动物游戏棋”。

板 书 设 计 网上学习:保护动物 人类活动影响动物→动物濒临灭绝→保护动物 建立栖息地 完善法律法规

课 后 作 业 设计一个保护动物的手抄报

课题 8.物质的溶解 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 知道溶解的三大特点:均匀、分散、透明 知道像茶叶这样生活中的物品既含有可溶解于水的物质,也含有不溶解于水的物质 3.观察并描述食盐、高猛酸钾、茶叶在水中的溶解过程 4.培养仔细观察、类比迁移、综合分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:通过观察食盐、高猛酸钾在水中的溶解过程,知道什么是溶解现象 教学难点:知道像茶叶这样生活中的物品既含有可溶解于水的物质,也含有不溶解于水的物质

课前 准备 课件 烧杯 食盐 面粉

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:海水为什么是咸的呢? 1.海水为什么是咸的? 海水中含有大量的盐分。 2.我们知道,食盐加入水中,很快就溶解了,那么食盐溶解时会有什么现象呢? 实验(1):将食盐加入水中,静置下,观察食盐溶解时会有什么现象,搅拌一下,再观察有什么现象。 食盐从多变少,食盐消失后水还是清澈透明的……。 食盐是均匀分散在水中的吗? 无法清晰地观察到食盐的溶解过程和分散情况。 实验(2):观察高锰酸钾在水中的溶解 步骤: (1)将烧杯装上一定量的水。 (2)将少量高锰酸钾药品放入烧杯里静置一段时间,静观高猛酸钾是如何分散到水中的。 (3)用玻璃棒搅拌,搅拌后观察高猛酸钾的水溶液。 小资料:高锰酸钾,吸入后可引起呼吸道损害;溅落眼睛内,刺激结膜,重者致灼伤;刺激皮肤,浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性,对组织有刺激性易污染皮肤致黑色。 注意事项: (1)注意安全,不要让高猛酸钾接触到皮肤。 (2)搅拌时玻璃棒不要碰到杯底和杯壁。 (3)玻璃仪器,要轻拿轻放。 (4)把观察到的现象记录在活动手册上。 刚进入水中时的状态 搅拌后的状态水溶液的状态慢慢溶解快速溶解整杯水呈均匀的紫色

总结:没有沉淀,也不能用过滤的方法分离。说明高锰酸钾溶解了! 溶解的三大特点:均匀、分散、透明。 观察并描述食盐、沙、面粉和高锰酸钾在水中的溶解情况并做记录。 面粉沙食盐高锰酸钾能否看到颗粒能能否否分布是否均匀否否是是是否有沉淀出现有有否否能否用过滤的方法分离能能否否是否溶解否否是是

通过实验我们发现食盐和高锰酸钾这两种物质在水中溶解了,而面粉和沙这两种物质在水中没有溶解。 讨论:食盐的溶解过程与高猛酸钾的溶解过程一样吗? 食盐的溶解的过程和高猛酸钾的溶解过程类似。 4.我们如何判断物质溶解在水中? 物质在水中看不到颗粒,分布均匀、稳定,静置后不分层,不能用过滤的方法从水中分离出来,就说明物质在水中溶解了。 第二课时 (二)活动2:泡一杯茶 播放视频《泡茶的过程》 1.茶叶在水中的溶解了吗? 实验:用热水泡茶,注意不要被热水烫伤。描述你观察到的现象,判断茶叶是否溶解在水中。 注意事项:①不要被热水烫伤。 ②把观察到的现象记录在活动手册上。 茶叶在热水中的现象是否溶解在水中判断依据慢慢溶解是水的颜色逐渐浓

小结:茶叶既含有可溶解的物质,也含有不溶解的物质。 2.拓张延伸: 生活中还有哪些类似泡茶的例子? 红枣 枸杞

板 书 设 计 探究技能 观察 物质的溶解 特点:均匀 分散 透明

课 后 作 业 红糖和沙子溶解于水,溶解的结果有何不同?

课题 9.能溶解得更快一些吗 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教 学 目 标 1.知道溶解的特点 2.通过对比实验,使学生理解搅拌、加热、捣碎的方法可以加快溶解 3.设计对比实验,懂得控制变量法以确保实验的准确、公平,探究加快加快方糖溶解的方法

重点 难点 教学重点:加快溶解的方法有搅拌、加热、捣碎 教学难点:设计对比实验,明确实验中相同条件、不同条件的控制

课前 准备 教具准备:烧杯、两根玻璃棒、水槽、冷水、热水、方糖、冰糖、水果糖,碾磨器皿、课件。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 1.活动1:加快溶解的方法 问题:有什么方法能够加快糖在水中的溶解? 交流:学生根据生活经验,发表见解。(搅拌、热水) 讨论:要证明搅拌能够加快方糖的溶解,这个实验该怎样做?(对水量、糖量、水温、外界干预、投放时间……作充分分析) 交流: 明确水量、水温、糖量要一样,一个搅拌一个不搅拌,还要同时放糖。 实验:按要求做实验,观察现象并做好记录。 小结:搅拌能够加快方糖的溶解。 问题:利用加热的方法是否也能加快方糖的溶解呢? 讨论:要证明加热也能加快方糖的溶解,这个实验该如何设计呢? 交流: 明确水量、水温、糖量、放糖时间、搅拌时间都要相同,不同的是一个用冷水一个用热水。 活动:做实验证明加热也能加快方糖的溶解,观察实验现象并做好记录。 注意事项:①把之前做实验杯子里的溶液倒掉,洗干净。 ②使用热水时注意安全。 ③把观察到的现象记录在活动手册上。 交流:分享实验现象。 小结:加热能够加快方糖的溶解。 第二课时 活动2:能让冰糖溶解得更快吗? 问题:除了搅拌、加热还有什么方法可以加快冰糖的溶解? 交流:把冰糖捣碎能加快溶解,以及实验的方法步骤。 实验:运用对比实验证明捣碎能加快方糖的溶解。 小结:捣碎能够加快方糖的溶解,完善补充溶解的三种方法。

板 书 设 计 能溶解得更快一些吗 能加快物质在水中溶解的方法有哪些? 物质的溶解

课 后 作 业 比赛:如何使水果糖最快溶解呢?你有哪些方法?课后试一试哪个方法更好快

课题 10.能溶解多少物质 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道一杯水里能溶解的物质是有限的,初步形成饱和溶液的概念 2.亲历“提出问题——作出猜想——制定计划——搜集证据——得出结论”的科学探究过程 3.严格规范地进行实验操作,实事求是地进行观察记录 4.能利用有效的材料设计一杯水中能溶解多少盐或糖的实验

重点 难点 教学重点:加快溶解的方法有搅拌、加热、捣碎 教学难点:能利用有效的材料设计一杯水中能溶解多少盐或糖的实验

课前 准备 教具准备:食盐、白砂糖、水、烧杯、玻璃棒、课件。 学具准备:食盐、白砂糖、水、烧杯、玻璃棒、学习活动手册。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 1.提出问题:在一定量的水中,食盐和白砂糖溶解的量会一样吗? 2.作出猜想:在一定量的水中,食盐和白砂糖溶解的量是一样的,食盐比白砂糖溶解的量大,食盐比白砂糖溶解的量小, 3.制定计划: 讨论:①确定多少水量合适? ②加入第一份盐(白砂糖)后可以立刻加入第二、三份盐(白砂糖)吗? ③什么现象代表水不能再溶解盐(白砂糖)了?可以停止加盐(白砂糖)了。 ④还要注意些什么?(例如:每一份盐都要保障尽可能的相同的量) 实验步骤: 在烧杯中加入30毫升水。 加入一份质量为3克的盐(白砂糖),然后搅拌 待盐(白砂糖)完全溶解后才能再加一份,直至不再溶解为止。计算出投放盐(白砂糖)的总量。 温馨提示: ①计算总量时,最后没有完全溶解的那一份盐(白砂糖)不算。 ②投放盐(白砂糖)要小心,不要撒在桌面上。 ③实验结束后把浓盐水(糖水)放好,留待下一个实验用。 4.收集证据: 活动:按照方案进行实验,观察现象并做好记录。 学生进行实验,教师进行指导。 5.得出结论: 交流:汇报各组在30毫升水中溶解盐或白砂糖的总量。谁溶解得多一些? 小结:在一定量的水中都能溶解一定量的食盐或白砂糖,白砂但糖比食盐溶解的量大。 分析:为什么每个小组的实验结果会不一样,会是什么原因造成呢?【可能是做实验过程中,不小心把水洒出了一些,放入的每份盐(白砂糖)不同等】但如果是非常精确的操作的话,相同水量和水温溶解食盐(白砂糖)的量是非常接近的。

板 书 设 计 能溶解多少物质 组别溶解食盐的总量(克)溶解白砂糖的总量(克)平均值

结论:在一定量的水里,( )溶解得多。

课 后 作 业 食盐(白砂糖)还能从盐水(糖水)里分离出来吗

课题 11.食盐还能分离出来吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.通过实验使学生懂得食盐既能溶解于水,但随着水分的减少,食盐又会析出来 2.通过实验使学生明白用加热的方法能很快使浓盐水中的食盐析出来 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:懂得食盐既能溶解于水,但随着水分的减少,食盐又会析出来 教学难点:懂得食盐既能溶解于水,但随着水分的减少,食盐又会析出来

课前 准备 教具准备:食盐、白砂糖、水、烧杯、玻璃棒、课件。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:浓盐水的变化 思考:浓盐水放置一段时间后发生变化吗? 将一杯50毫升的浓盐水放置在窗台上,一周后观察现象。 就会发现:杯子里的水一天一天继续蒸发减少,液面逐渐的下降了,杯子里会随水的蒸发,出现一些白色颗粒——盐粒。 如果再放久一点会怎样? 白色盐粒会更多。 导语:用蒸发的方法水分减少很慢,我们还可以用加热水的方法来加快水分的蒸发,看一看溶液中水分减少后食盐的变化。 第二课时 (二)活动2:将食盐分离出来 实验器材:不锈钢勺、盐水、蜡烛、打火机 实验过程:用不锈钢小勺取少许浓盐水,放在蜡烛的火焰上加热。当有盐粒出现时,停止加热,观察现象。 注意:做好隔热措施、防止烫伤。 因为时间关系,我们滴入少许的浓盐水即可。 现象:随着加热,水被慢慢的蒸发,盐不会跟着水一起蒸发,就会分离出来的白色颗粒颜色、形状及大小和盐接近,这种白色颗粒放入水中能溶于水,白色颗粒就是原来溶解的盐。 结论:盐被分离出来。 1.想一想,分离溶解在水中的食盐可以用蒸发的方法有哪些? 阳台上暴晒、放在锅子里烧、放在酒精灯上加热 。 2.海水是重要的自然资源,食盐大多数来自于海水。解释食盐是怎样从海水中分离出来的? 人们把海水引入到海滩的晾晒场,经过阳光的照射,海水的蒸发,盐粒渐渐的蒸发出来。 第三课时 (三)拓展延伸 在生产和生活中常需要将混合在一起的物质分离开来。根据盐和沙的特征,尝试将它们分离。 首先,我们将盐和沙溶解在水中,用过滤的发法,将沙子分离出来(沙子不溶于水),然后,用加热的方法,让水分蒸发,这样盐就分离出来了。

板 书 设 计 食盐还能分离出来吗 食盐分离的方法:加热 蒸发

课 后 作 业 食盐和白醋溶解在水中,能分离出来吗?说一说,你的理由。

课题 12.认识固体 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.了解固体具有确定的形状、体积和质量。 2.通过观察比较,发现并归纳固体的特征 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:了解固体具有确定的形状、体积和质量 教学难点:通过观察比较,发现并归纳固体的特征

课前 准备 粉笔、黑板擦、木块、水和饮料。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:摆棋子 我们都知道常见的军棋、飞行棋、象棋等一般都存放在专用的棋盒里。 实践活动: 观察军棋的棋子和棋盒的形状,尝试用不同的摆法将棋子全部放进棋盒里。 要求:1.以小组为单位,将棋子全部摆放在棋盒里。 2.尝试棋子摆放的方向。 3.记录摆放的过程。 摆放情况 摆放根据 按一定方向摆 乱摆(不按一定方向) 结论:棋子、棋盒都有一定的形状(固体有形状),摆放时要注意观察它们的摆放方向。 第二课时 (二)活动2:固体有什么特征 生活中有许多物体由金属、塑料、木材和石头制成,像棋子一样,它们都是固体。 这些固体有什么共同特征? 我们怎样利用尺子来测量固体的大小? 实践活动:测量军棋棋子的大小。 方法:1.将棋子平放在桌面上,尺子平行的靠在棋子上。 2.尺子与棋子的边平行,视线要平行,以免出现偏差。如果测试的时圆柱体,要用软尺,但刻度要重合。 记录: 长cm 宽cm 高cm 棋子 结论:固体是一定体积的。 那么,固体有质量吗? 我们的身边像石子、木块都有一定的重量。我们应该测量,了解它的质量呢? 方法:先用手掂一掂,再利用简易天平测量:把天平调节平衡,在一端放上被测物体,一端放上砝码,达到平衡,砝码数就是物体的质量。 小结:什么是固体?具有一定的 体积和形状的物体,如石头、橡皮、玻璃、塑料等。 固体有确定的形状、体积和质量。 拓展延伸;说一说,教室里哪些东西是固体?

板 书 设 计 认识固体 固体有确定的形状、体积和质量。

课 后 作 业 观察身边的物体并做好记录,感受固体的特征

课题 13.认识液体 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.了解液体没有固定的形状,但是有确定的体积和质量。 2.通过“玩水球”和观察牛奶和食用油等的变化情况尝试归纳液体的特征 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神

重点 难点 教学重点:了解液体没有固定的形状,但是有确定的体积和质量 教学难点:通过“玩水球”和观察牛奶和食用油等的变化情况尝试归纳液体的特征

课前 准备 水一杯、气球和橡皮筋一条

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:能给水变个样吗 水是生活中常见的液体。水是否有确定的形状? 活动器材:水一杯、气球和橡皮筋一条。 活动步骤:把杯中的水倒入气球中并用橡皮筋绑紧气球口,使它变成水球。 尝试通过各种方法改变水球的形状。 观察并描述现象做好记录。 活动要求:在操作的过程中要注意安全,不能把水倒到周围都是。水球不能大力的挤压以免爆裂伤人。 记录: 拉(形状)压(形状)水球变长变扁

小结:水是没有一定形状的物体,所以装入气球中变成水球后会呈现不同的形状。 第二课时 (二)活动2:液体的特征 除了水以外,我们身边还有很多液体,如牛奶、食用油和蜂蜜等,它们有什么共同的特征? 活动材料:牛奶、食用油和集气瓶、烧杯、锥形瓶、量杯。 (一) 活动方法: (1)将牛奶或食用油倒入不同的容器中,观察它们的形状。 记录: 烧杯锥形瓶集气瓶锥形瓶牛奶烧杯形状锥形瓶形状集气瓶形状锥形瓶形状食用油烧杯形状锥形瓶形状集气瓶形状锥形瓶形状

结论:液体都没有固定的形状。 (2)将50毫升的牛奶与50毫升的食用油,分别倒入量杯,观察它们的质量和体积,作好记录。 方法:(1)略倾斜量筒,烧杯口紧挨着量筒口,分别将牛奶和食用油缓缓倒入量筒。 (2)读数时视线与量筒内液体凹面最低处保持水平。 牛奶油50毫升的牛奶与50毫升的食用油重轻

结论:液体有确定的体积和质量。 (三)活动3:用滴管在塑料板上各滴一滴水、食用油和牛奶进行观察。 方法:(1)将水、牛奶和食用油各滴一滴大小相同,并在塑料板同一位置上。 (2)稍微倾斜塑料板,观察它们发生的现象, 做好记录。 记录: 水牛奶食用油是否流动流动流动流动流动快慢快稍快慢

结论:液体不同流动快慢不同,具流动性。 小结:液体具有确定的形状、具有流动性和确定的体积和质量的特征。 第三课时 实践:检查砂锅是否漏水 怎样检查砂锅是否漏水? 方法:将砂锅压入水中,观察内壁是否渗水。如果内壁渗水,说明砂锅有破损,不能使用了。如果不漏水,说明完好,可以使用。 小结:引导学生课后尝试利用这个方法检查家里的砂锅。

板 书 设 计 认识液体 没有固定的形状,有确定的体积和质量

课 后 作 业 课下,同学们可以继续寻找认识液体的方法

课题 14.怎样测量液体的体积 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.认识测量液体体积的仪器,知道体积单位(毫升). 2.懂得正确测量液体体积的方法 3.培养仔细观察、分析的科学探究精神 4.学习使用仪器测量液体的体积

重点 难点 教学重点:认识测量仪器并学习用它们来测量液体的体积 教学难点:学习使用仪器测量液体的体积

课前 准备 水一杯、气球和橡皮筋一条

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 活动1:利用什么来测量 想要知道杯子里的水有多少,可以使用量杯或量筒测量水的体积。 用什么来测量? 讨论:观察量杯和量筒,说一说量杯和量筒有什么不同? 要求:①因为量筒和量杯是玻璃制品观察时要注意安全,轻拿轻放。 ②观察量筒和量杯,找出其相同点和不同点。包括形状、大小、制作材料、刻度、单位。 观察量筒和量杯 记录: 量筒量杯规格100mL 250ml 100mL 250ml 相同不同

不同点: 形状:仔细观察量杯和量筒的形状,会发现量杯的形状是下小上大,而量筒则是一个均匀的圆柱形,上下粗细相同。 刻度:量杯因为下小上大,所以刻度也会有变化,刻度通常是下疏上密;而量筒由于上下均匀,因此刻度也是均匀的。 用途:量杯适合粗略得测量体积大的液体;而量筒适合测量少量液体的体积,测量也比较精确。 体积:量杯和量筒的大小就决定了它们测量体积的大小,量杯容量大,能够测量体积较大的液体;而量筒容量小,只能测量的液体体积较小。 相同点:量筒和量杯都是用来测量液体体积的仪器。 都有刻度,刻度单位是毫升,都没有0刻度。 常用的量筒或量杯有10毫升、50毫升、100毫升和250毫升等规格。 第二课时 (二)活动2:测量水的体积 使用量筒测量水杯中水的体积。 出示:量筒和一杯水。 怎样用量筒测出这杯水的体积是多少毫升吗? 方法:(1)预测液体体积有多少,选择合适量程的量筒。 (2)把液体注入量筒。向量筒注入液体时,应该左手拿住量筒,使量筒略倾斜,右手拿烧杯,使烧杯顶部的槽口紧挨着量筒口,让液体缓缓流入。 (3)量筒要平放到桌面上,刻度面对自己. (4)读出液体的体积数。观察刻度时,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,再读出所取液体的体积数。否则,读数会偏高或偏低。 要求:①量筒是玻璃制品观察时要注意安全,轻拿轻放。 ② 操作如果把水倒入量筒中,并把量筒放在平整的桌面上,观察水面所在的刻度,视线要与水的凹面平行,然后读出刻度读数。 ③A.读数时 俯视:偏大 仰视:偏小 B.量取液体时 俯视:偏小 仰视:偏大 第三课时 (三)活动3:选择合适的量筒或量杯,测量各种容器能盛多少毫升的水。 方法:估计一下容器的盛水量,比如,容器可盛水50多ml,就选择100ml的量杯或量筒,按照正确的方法将水倒入量杯或量筒,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,读出所取液体的体积数,就是该容器的容量。 要求:①明确观察的操作的要求,因为量筒和量杯是玻璃制品观察时要注意安全,轻拿轻放。 ②以小组为单位操作如果把不同容器中的水量按正确的操作方法步骤进行测量,并对不同容器的水量进行记录。 记录: 量筒100ml量杯100ml容器内水量85ml85ml

小结:学会了使用量筒、量杯测量液体体积的方法步骤,知道不同容器装的液体可以用测量体积的工具测量出其体积。 (四)实践:测量水杯的容量 水杯是常用的生活用品,人们会根据需要选用不同容量的水杯。 那你知道你的水杯能装多少毫升的水吗? 出示:水杯一个、量杯或量筒 方法:选取大于水杯的量杯,采取测区容器的方法进行测量。 拓长延伸:课后尝试测量家里各种水杯的容量。

板 书 设 计 怎样测量液体的体积 测量液体体积的工具 量筒量杯 …… 液体体积的单位:毫升 测量液体体积的方法:选、倒、放、看、读、写

课 后 作 业 如何测量出一个小石块的体积?

课题 15.认识气体 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.通过实验探究,知道空气能够流动. 2.通过实验探究,知道空气具有质量 3.观察比较,发现并归纳出气体具有的特征 4.培养细心观察、动手操作、认真比较、注重证据及认真思考的科学态度

重点 难点 教学重点:观察比较,发现并归纳出气体具有的特征 教学难点:选用什么方法来观察比较、发现并归纳气体的特征

课前 准备 篮球 气球

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:给篮球充气 给篮球充气,观察充气的过程中篮球的变化。当篮球鼓起时,停止充气 用手压球,观察现象。 学生思考,然后回答。 当给篮球充气的时候,篮球会慢慢的鼓起来,当我们停止充气,用手压篮球时,篮球会出现一按就瘪一个坑。 继续充气,篮球会有变化吗? 篮球充气到一定程度,充气筒就按不下去了,说明气球中的气体已经到一定程度,充气筒中的气体已无法再流入篮球中。 活动手册: 充气过程中篮球的变化情况,解释原因。 打气筒中的空气到了篮球内部空气占据了篮球内部的空间,所以篮球变圆变大。 小结:通过老师演示对瘪的篮球进行充气到篮球鼓起到空气不能再进入篮球的整个过程,得出空气是会流动的。 第二课时 (二)活动2:气体有质量吗 我们周围的空气,看不见摸不着。空气有质量吗? 猜想:空气有质量。 1.我们可以通过什么办法来证明自己的猜想是否正确呢? 用简易天平称量,证明空气是否有质量。 2.用简易天平测皮球里空气的质量 实验材料:简易天平、皮球、打气筒 实验步骤: (1)将一个没有充气的皮球放在简易天平上,调节天平使其平衡。 (2)将称过的皮球用打气筒充满气后,再次进行测量,再把皮球放回天平上,观察是否平衡。 (3)比较两次称重的数字。 实验记录: 气球较重很轻没有充气√ 充气√

实验结论: 空气有质量,但比较轻。 第三课时 (三)活动3:空气的体积会变吗 1.如果拉动注射器活塞,抽取空气,用橡皮堵住注射器管口,注射器活塞能推地动吗? 实验:空气体积会否改变 实验器材:注射器、橡皮 实验步骤:①拉动注射器活塞,抽取空气,用橡皮堵住注射器管口。尝试推动注射器活塞,观察并解释实验现象。 ②放开压住活塞的手,观察并描述实验现象。试一试再拉动注射器活塞,观察能否拉得动。 ③在学生活动手册上进行记录。 记录: 空气的体积会发生变化 压缩活塞前的体积/毫升压缩活塞后的体积/毫升放手之后结论:

小结:空气的体积可以被压缩,压缩后的空气有弹性(也可以恢复)。 2.空气的体积可以被压缩,也可以恢复,这种特性被广泛应用在生产和生活中。你能举出一些实例吗? 空气的体积是可以被压缩的,也可以恢复,空气的这种特征在生活和生产中常常被应用,如篮球、汽车轮胎、小朋友玩的充气城堡等等。 拓展延伸:你还知道生活中哪些利用空气的体积可以被压缩的实例吗? 打气筒、商场门口的充气广告;娱乐:气枪……

板 书 设 计 认识气体 气体特征 :流动、质量和体积能被压缩

课 后 作 业 自己设计一个实验,来验证空气是有质量的

课题 16.它们占据空间吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道固体、液体和气体都能占据空间. 2.通过观察比较,发现并归纳结论 3.激发学生对物质世界学习的兴趣 4.通过实验探究,观察比较,知道固体、液体和气体都能占据空间

重点 难点 教学重点:通过实验探究,观察比较,知道固体、液体和气体都能占据空间 教学难点:完成证明空气也能占据空间的实验

课前 准备 篮球 气球

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:水位会上升吗 在《乌鸦喝水》的故事中,乌鸦把小石子一颗一颗地投到水瓶里,随着水位慢慢地上升,乌鸦就喝到了水,你是否也想试试看为什么乌鸦能喝到水吗? 下面我们通过实验进行研究。 实验材料:水、塑料瓶和一些小石块 实验过程:往瓶子里加入半瓶水,并在瓶壁上标记水位,在慢慢地往瓶里加入小石子,观察水位的变化情况。 实验要求:①以小组为单位完成把小石块加入装有水的瓶中,并观察记录加入小石块前后水位的变化情况。 ②小组在规定的时间内完成本实验,并注意安全和讲究卫生。 ③在学生活动手册上进行记录。 记录: 加入石子水位变化半瓶水一半石子水位超过半瓶半瓶水全部石子水溢出瓶口

结论:当把小石块加入水中后水位上升了,实验证明固体和液体都能占据空间。 第二课时 (二)活动2:气体也占据空间吗 通过实验我们知道了固体和液体都能占据空间,那气体也能占据空间吗? 实验材料:剪子、塑料瓶、水槽、纸船 实验过程:(1)水槽中成满水,把纸船放在水面上。 (2)用剪去了底部的塑料瓶,罩着浮在水面上的小纸船 , 保持瓶子垂直向下压入水底,观察小纸船的情况的实验。 (3)慢慢拧松瓶盖,观察现象。 实验要求:(1)以小组为单位,在规定的时间内完成实验。 (2)在学生活动手册上进行记录。 实验现象解释用塑料瓶罩着浮在水面上的纸船 , 保持瓶子垂直向下压入水底慢慢拧松瓶盖

结论:除固体、液体外,通过实验证明空气也能占据空间。 第三课时 根据以前的学习和实验,说一说固体、液体和气体的相同点和不同点? 学生思考,然后回答。 固体与液体比较相同点是均有一定的体积不易压缩;不同点是固体有一定的形状但无流动性,而液体无一定的形状但有流动性。气体与液体比较,相同点是均有流动性,不同点是 液体不易压缩,气体易压缩。 实践:小魔术“浸不湿的纸” 利用学到的知识,设计一个小魔术,让塞在杯子里的纸不会被水浸湿。 材料:杯子、水槽、水 、纸。 方法:在塑料杯底粘上一个纸团,把杯子慢慢地竖直倒扣在水槽中。 现象:杯子中的纸没有湿。 说说纸为什么不湿的科学道理? 空气占据了杯子的空间,使得水与纸没有接触,故没有纸没湿。 拓展延伸:在杯底扎一个小孔,再把杯子压入水中。仔细观察有什么变化? 水进入杯中,杯底的纸湿了。

板 书 设 计 它们占据空间吗 固体(小石块) 它们都能占据空间 液体 (水) 气体 (空气)

课 后 作 业 如图所示:怎样做才能利用空气将水挤出来?

课题 17.它们的状态会变化吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 知道水在一定的条件下可以改变状态. 通过观察、实验探究知道在一定的条件下物质的状态会发生改变 3.通过观察比较,发现并归纳水的三态变化的科学道理 4.运用学到知识解决生活中遇到的实际问题

重点 难点 教学重点:通过观察、实验探究知道在一定的条件下物质的状态会发生改变 教学难点:通过实验现象解释物质状态发生改变的原因

课前 准备 冰 水瓶

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:水结冰后的变化 水是常见的液体,在一定条件下会变成冰。水和冰有什么不同?放置一段时间后,冰会发生什么变化? 下面我们通过实验进行研究。 实验材料:水、塑料瓶和冰箱 实验过程:在塑料瓶中加入半瓶水,标记水位并盖紧瓶盖。将塑料瓶放入冰箱冷冻层中,待水结冰后,在进行观察。 实验要求: (1)观察塑料瓶子结冰后,水位的变化 。 (2)交流并发表自己发现,并解释观察到的现象。 (3)在学生活动手册上进行记录。 记录: 放入前放入后现象塑料瓶的水半瓶大半瓶水位升高了结论

结论:水变成冰,他的体积增大了。 讨论:为什么不能把装满水的玻璃瓶放入冰箱的冷冻层? 学生思考,然后回答。 水在温度降到一定程度是会由液态的水结成固态的冰,而且水结成冰后体积会增大,会把玻璃瓶涨碎。 第二课时 (二)活动2:水珠从哪里来 水能从液体变成固体,它能从液体变成气体吗? 实验材料:烧杯、水、器皿盖 实验过程:往烧杯中加入一定量的水,并标记水位,用培养皿盖着杯口,放在阳光下。过一段时间后,观察并解释现象。 实验要求:①以小组为单位往烧杯中加入一定量的水,并标记水位,用培养皿盖着杯口,放在阳光下。 ②小组在规定的时间完成实验,并解释观察到现象。 ③在学生活动手册上进行记录。 记录: 阳光下晒时间现象水30分钟培养皿盖上有水珠结论

结论:在温度升高到一定的情况下,液体会变成气体。 培养皿盖上的水珠是从哪里来的呢? 水在阳光的照射下,有液体变成气体,遇见培养皿盖变凉由气体右变成了液体(水珠)。 第三课时 (三)活动3:观察水的状态变化 从冰箱里拿出来的冰块会融化,烧开水时壶嘴上方会冒“白气”这些都是水的状态变化的现象。 那么在我们的生活中还有哪些水改变状态的例子吗? 水遇冷可以变成固体的冰。 水加热可以变成水蒸气。 观察生活中水的状态变化现象,并尝试做出解释 。 冬天早晨看到树挂。 现象:由于水蒸发变成了水蒸气,水蒸气遇见树杈变冷形成冰花(树挂)。 拓展延伸:想一想,生活中还有哪些水变化的实例? 初春,湖面上冰化成水;夏末,草叶上形成“露珠”; 深秋,树叶上形成“霜” 等等。

板 书 设 计 它们的状态会变化吗 水蒸气 降温 水 升温 水 (降温) 冰(固体)

课 后 作 业 解释一下,冬天窗花上的冰花是怎么回事?

课题 18.感受冷和热 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道冷和热的现象在自然界和人类生活中普遍存在 2.通过描述日常生活中冷和热的现象,学习科学的描述方法。 3.形成乐于观察、善于发现的意识 4.亲身经历用感觉器官判断物体冷与热的过程,体会到科学研究仅凭感觉是不够的

重点 难点 教学重点:亲身经历用感觉器官判断物体冷与热的过程,体会到科学研究仅凭感觉是不够的 教学难点:亲身经历用感觉器官判断物体冷与热的过程,体会到科学研究仅凭感觉是不够的

课前 准备 用具:烧杯、水

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:哪里冷,哪里热 冷和热是常见的自然现象,在生活中普遍存在。 1.在我们家里,你发现了哪些冷和热的现象? 学生思考、讨论然后回答。 学生1:我发现家里吃火锅的锅是热的。 学生2:我知道家里的冰柜是冷的。 学生3:我还发现空调吹出来的风是冷的,刚刚看过的电视后面是热的。 2.自然界中你知道哪个季节热,哪个季节冷吗? 学生1:夏天的气温比较高,天气热,人们穿的衣服较少。 学生2:冬天的天气比较冷,穿的衣服比较多。 3.小组交流:在我们的生活中,你还知道哪些冷热的现象? 热的现象:燃烧的火炉、烧水的电热杯、电褥子、暖气片、沙漠…… 冷的现象:电扇、冰箱、冰川…… 第二课时 (二)活动2:冷热的感觉 在我们身边,有许多冷热程度不同的物体。有时我们可以根据观察到的现象,感知物体的冷热程度。 实验1:判断水的冷与热 实验器材:三杯冷热不同的水 实验过程:把三杯水放在桌子上,通过手、眼等的感觉器官来感觉物体的冷与热。并做好记录。 记录: 第一杯水第二杯水第三杯水摸一摸热凉温看一看冒着水蒸气 ,杯口壁上有水珠 无现象无现象

结论:通过实验,我们可以大致知道物体是冷的还是热的。 实验2:体验冷热的感觉 实验步骤:先把两只手分别放到冷水和热水中,再把两只手同时放到温水里,体验不同环境下的不同感觉。并做好记录。 记录: 冷水热水温水单手凉热温双手凉凉的烫烫的暖暖的。

结论:可以通过观察大致知道物体是冷还是热,但是不能凭观察到的现象就能准确判断物体的冷热程度。 拓展延伸: 我们通过手、眼等感觉器官感觉到的冷热只是大概的,怎样才能准确知道物体的冷热程度呢?

板 书 设 计 感受冷与热 冷热现象 冷热感觉

课 后 作 业 说一说,生活中还有哪些冷热现象?

课题 19.测量温度 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 知道国际上常用摄氏度作为温度的标准单位来表示物体的冷热程度 能正确使用温度计进行测量活动 3.认识到要准确地知道物体的冷热程度,应根据需要选用合适的温度计测量物体的温度。 4.逐步养成严谨的科学态度

重点 难点 教学重点:能正确使用温度计进行测量活动 教学难点:使用温度计测量冰融化成水时的温度变化

课前 准备 教具准备:多媒体教学仪器、实物投影、教学PPT课件。 学具准备:体温计、气温计、实验用温度计、水、烧杯、冰块、铁架台、细绳、记录单、电子温度计(条件允许情况下)

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)任务驱动 设置情境:寒风冷冽下,孩子们都觉得比较冷。妍妍说天气预报上说今天有低温预警。 问题:怎么知道现在的温度是多少呢? 交流:对琪琪提出的问题进行思考。提出可以用温度计测量温度。 任务:要准确地知道物体的冷热程度,需要学会正确地使用温度计测量物体的温度。 (二)活动探究 1.活动1:认识温度计 提示:人们用温度来表示物体的冷热程度。温度计是测量温度的常用仪器。 问题:常用的温度计有哪些? 交流:学生说出自己认识的温度计,教师进行补充。 出示:常用的温度计实物、图片和名称。 任务:观察常用的温度计有什么特点? 活动:学生以小组为单位进行观察活动。 汇报:学生说出温度计具有玻璃泡、玻璃管、刻度、单位等特点。教师及时补充引导。 问题:为什么不能用体温计测量水温? 交流:学生提出体温计的测量温度范围仅在40多摄氏度,但是热水的温度可达到100摄氏度,因此不能用体温计测量水温,只能用实验用温度计测量。 小结:人们根据需要选用不同的温度计进行测量。 第二课时 2.活动2:温度计的使用 提示:掌握温度计正确的操作方法,才能准确测量物体的温度。 示范:测量一杯水的温度的操作规范,读数和记数的方法。 要求:温度计下端垂直进入水中、温度计不接触容器、温度计的液柱稳定后读数、读数时眼睛和温度计的液面保持水平 。 活动:学生以小组为单位进行测量水温的操作练习。 交流:汇报测量到的水温。 评价:根据学生的操作规范、读数、记数等规范进行评价。 提示:生活中常见的温度有人体的正常体温、水沸腾和结冰时的温度分别是多少。 任务:学生活动手册上对3种温度计的结果进行读数和记录。 交流:汇报3种温度计的测量结果。 评价:对学生是否读数正确进行评价。 第三课时 3.活动3:测量冰融化成水的温度变化 提示:冰在常温下会逐渐融化成水,而水的温度会随着时间的变化逐渐趋向于环境温度。 任务:研究冰在融化过程中,温度会怎样变化? 要求:用烧杯盛半杯碎冰,用温度计测量冰的温度。观察冰融化成水的全过程,并测量温度。每隔一段时间记录一次。 出示:实验记录表,测量装置。 活动:学生以小组为单位进行测量活动。 汇报:说出记录表的结果与发现。 小结:当冰没有完全融化成水时,温度稳定;当冰完全融化成后,温度开始上升。 4.实践:用电子温度计测量温度 提示:用数字化设备测量物体的温度,既灵敏、快速,又直观。 任务:用电子温度计,测量水从室温加热到沸腾全过程的温度,了解其温度变化的规律。 活动:学生以小组为单位进行测量活动。 汇报:展示测量结果和变化规律图。 小结:水从室温加热到沸腾的过程中,温度不断上升,一直到100摄氏度水沸腾为止。 5.科学阅读:体温计 任务:了解常见的体温计的种类、特点及使用方法。

板 书 设 计 测量温度

课 后 作 业 每天观察使用温度计

课题 20.液体的热胀冷缩 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.水受热体积膨胀,受冷体积缩小,而重量不变,我们把水体积的这种变化叫做热胀冷缩。许多液体都具有热胀冷缩的性质。 2.经历设计并改进观察水受热(受冷)后体积变化的实验装置,以达到更好的实验效果这一过程。 3.经历用此装置探究其他液体的热胀冷缩现象的过程。 4.从水到其他液体的研究,培养学生严谨的科学探究态度,意识到学习科学知识,要运用到日常的生产和生活。

重点 难点 重点: (1)经历对液体热胀冷缩性质的探究过程。 (2)实验方法完善的讨论。 (3)重实证的科学研究态度。 难点:引导学生设计改进实验装置,使之能提供明显可见变化的实验现象。

课前 准备 用具:烧杯、酒精灯、铁架台、火柴、筛子等; 材料:盐、醋、小苏打、食油、沙、水、石灰水、蜡烛等。

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 一、创设生活情境,引导学生猜测 1.播放学生烧满满一壶水的录像,水还没烧开就溢出来了。 2.提出问题:看了烧水的视频,你有什么发现?水为什么自己会跑出来呢? 3.学生根据视频说想法。 [设计意图]:用学生熟悉的生活场景烧开水导入新课,激发学生的探究欲望。 二、水热胀冷缩的探究 冷热会对液体有影响。究竟有怎样的影响呢?你们想知道吗?下面我们就通过实验来找出答案。我们先从大家最熟悉的液体——水开始研究(板书:水)。 1.设计水热胀冷缩实验 (1)上节课我们做的试管气球皮实验,实验现象不明显。 (在试管里装满水,剪一小块气球皮把试管口蒙住,并用橡皮筋扎紧。把试管插在热水杯里,使试管内的水变热,发现气球皮微微鼓起;再把试管插在冷水杯里,使试管内的水变冷,发现气球皮微微瘪下去。) 今天老师给大家提供了以下的材料(一一出示):烧杯、平底烧瓶、瓶塞、细玻璃管、红墨水、滴管。你们能用这些材料来设计一个实验,清楚地看到水受热或受冷后发生的变化吗?等会请小组讨论一下,并思考这两个问题:老师给大家提供的红墨水有什么作用?用一根细管子有什么好处? (2)小组内交流讨论,设计、完善实验方案。 (3)小组派代表全班交流。教师评价学生的实验方案,对不合理的地方适时指导。 (4)课件出示实验方案,指名读,自读实验方案。 [设计意图]:让学生根据材料选择组合,设计实验方案,在讨论交流中发现方案的优缺点,设计出完善可行的实验方案。调动学生的思维,培养学生的创造性。 第二课时 2.水的热胀冷缩实验 (1)提出实验要求 做实验之前,先给大家提几个要求,等会比比哪个组最能按老师的要求做。 (课件: ①小组成员要分工合作。 ②仔细观察玻璃管中的水柱有什么变化?思考是什么引起水柱的变化? ③记录员及时把实验现象记录在表(一)中。 ④注意安全,小心热水。) [设计意图]:让学生有目的、有步骤地去实验,使他们既动手又动脑,提高实验的效率,并使实验后的交流更有效。 大家都明白实验的要求了吗? (2)学生分组实验,观察实验现象,做好记录。教师巡视、指导。(播放背景音乐) (3)小组派代表汇报实验情况。(视频展台展示学生实验记录单) (4)各小组观察到的共同的现象是什么? [设计意图]:放手让学生自己做水的热胀冷缩实验,培养了学生的合作意识、动手操作能力,同时也让学生通过自己动手体验科学实验的乐趣。 师生共同总结:水有热胀冷缩的性质 1.课件演示实验过程。 水柱上升说明水受热后的体积和原来的体积相比有什么变化? 在科学上我们的表述是“体积膨胀”。是什么引起了水的体积膨胀呢? 水柱下降说明水受冷后的体积和原来的体积相比有什么变化? 在科学上我们的表述是“体积缩小”。是什么引起了水的体积缩小呢? 2.能不能用四个字来概括水的这种性质?板书:热胀冷缩 3.谁能用自己的话说说什么是“热胀冷缩”? 设计意图:利用课件演示,清晰再现实验过程,揭示“热胀冷缩”的科学概念。 4.猜一猜:这里有两杯冷热不同的水,你能判断出哪杯水的温度更高一些吗?学生自由发言 。 5.出示温度计,了解温度计原理。 设计意图:了解温度计的原理,加深对液体热胀冷缩的认识。 第三课时 四、探究其他液体的热胀冷缩 1.水具有热胀冷缩的性质,那其他液体有没有这种性质呢?除了水,你还知道有哪些液体? 2.提出实验要求:各小组选择最感兴趣的一种液体来实验。用同样的实验装置和同样的方法来实验,认真观察实验现象并填写记录单(二)。 3.各小组学生选择液体来实验,教师巡视指导。 4.提出汇报要求: 你们组是用什么液体来实验?实验中看到什么现象?说明这种液体有什么性质? 5.归纳总结,板书:液体热胀冷缩 6.补充介绍水的冷胀热缩知识。 五、应用创新,拓展延伸。 1.解决课始的问题:烧满满一壶水,水还没烧开就溢出来了。水为什么自己会跑出来呢?你有什么办法避免这种现象? 2.课件出示许多瓶装液体,你有什么发现?瓶装的液体为什么都没有装满呢? 【设计意图】运用科学知识解决生实际生活中的问题,加深学生对液体热胀冷缩的认识。感受到科学与生活的密切联系。 3.师演示喷泉实验。刚才大家做过这个红水的热胀冷缩实验,老师也来做一次。(师的装置,装半瓶红水,这样会因为空气的作用干扰实验) 在学生惊叫过后,问:你有疑问吗? 留下疑问:为什么老师的这个装置热胀的现象会这么明显呢?我的红水怎么会喷的这么高呢? 【设计意图】是本节课知识的延伸,激发学生的探究热情,为下一课的学习做铺垫。

板 书 设 计 生活中还有哪些热胀冷缩呢?

课 后 作 业 通过对壁虎的观察,进一步了解了它们的运动和外形特点。你还想了解它们的哪些方面?找到和你观察同样问题的伙伴,制定研究计划,进行实验。

课题 21.气体的热胀冷缩 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道气体具有热胀冷缩的性质。。 2.用实验的方法探究气体热胀冷缩的性质,学习科学的观察、记录方法,尝试对实验现象做出合理的解释。 3.体验科学探究的乐趣,养成严谨细致的科学态度 4.通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断空气的体积大小变化会不会受温度影响

重点 难点 教学重点:知道气体具有热胀冷缩的性质 教学难点:通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断空气的体积大小变化会不会受温度影响

课前 准备 气球 课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:乒乓球能鼓起来吗 我们在打乒乓球时容易把乒乓球压瘪。瘪了的乒乓球受热后会重新鼓起来吗? 实验材料:热水、瘪了的乒乓球 实验过程:把瘪了一个小坑的乒乓球放入热水中。观察并描述乒乓球的变化。 注意:不要被热水烫伤。 我的发现:瘪了个小坑的乒乓球在放进热水后慢慢鼓起来了,乒乓球恢复原样。 拓展:如果乒乓球破了,还能重新鼓起来吗? 学生思考。 实验:将瘪了一个坑又破了一个洞的乒乓球放进热水里,观察发生的的变化。 我的发现:乒乓球没有变化。 思考:为什么破的乒乓球不能重新鼓起来? 这是否与乒乓球内的空气有关? 交流、探讨。 没破的乒乓球内的空气受热会膨胀,所以乒乓球会重新鼓起来,破了的乒乓球内的空气受热会流出去了。 第二课时 (二)活动2:会变化的肥皂膜 如果瘪了的乒乓球在热水中能重新鼓起来,是因为乒乓球内空气的体积变大了吗? 实验:探究温度变化时,空气的体积怎样改变。 实验材料:肥皂液、烧杯瓶、热水、冷水 实验过程:把肥皂液抹在烧瓶口,形成肥皂膜。将烧瓶分别放入冷水和热水中,观察肥皂膜的变化(也可以用手捂热烧瓶而不放进热水中),做好记录。 记录: 热水冷水肥皂液抹在烧瓶口的烧杯膨胀凹陷

结论:肥皂膜在烧瓶放进热水时膨胀了起来,放进冷水中会凹陷了下去。 空气具有热胀冷缩的性质。 现在明白视频中瓶子上的气球为什么会鼓起来? 瓶子放进热水后气球鼓起来了,放进冷水后又缩回去了。 空气具有热胀冷缩的性质。 第三课时 生活中,你知道哪些利用气体热胀冷缩的事例? (1)冬天,水瓶塞不能按压太紧,否则瓶胆易爆掉。 这是因为冬天温度低,瓶胆内部分子冷缩,按压过紧,热气放不出来,容易发生炸裂。 (2)买来的罐头很难打开,冷却后容易打开。 这是因为工厂生产时放进去的是热的,气体膨胀,冷却后里面气体体积减小,外面大气压大于内部,所以难打开,而等罐头冷却之后就很容易打开了。 讨论:在夏季,为什么人们给自行车充气时常常不会充得太足? 学生思考、小组交流。 夏季天气炎热,车胎里的空气太多了,会容易受热膨胀而发生爆胎的危险。 (五)拓展延伸:说一说你知道的有关气体热胀冷缩的事例? 灌热水后,暖瓶的塞子有时会跳出来。

板 书 设 计 21.气体的热胀冷缩 受热膨胀 气体 —————热胀冷缩 受冷缩小

课 后 作 业 自己设计一个研究空气热胀冷缩的装置

课题 22.设计与制作:自制“小喷泉” 总授课时数( 2 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.会选择合适的材料制作小喷泉。 2.经历设计、制作、测试、改进的过程制作小喷泉 3.根据设计“小喷泉”需要考虑的因素制定方案 4.在观察或交流的基础上,对他人的想法、草图等提出自己的意见和建议

重点 难点 教学重点:经历设计、制作、测试、改进的过程制作小喷泉 教学难点:根据设计“小喷泉”需要考虑的因素制定方案

课前 准备 气球 课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一):任务 1.喷泉利用什么现象制作的 利用气体的热胀冷缩现象制作。 2.我们可以做什么小制作 选择身边合适的材料,设计并制作一个“小喷泉”。 (二):设计 先要进行设计,考虑哪些因素? 如:选择什么材料、多大的瓶子做容器?选择什么粗细的材料做喷管?瓶子里的水要有多少?浇的水要有多热?…… (三)根据构思,制订设计方案。 我的设计 设计:_______________ 材料:_______________ 设计图:______________ (四):制作 按自己的设计,选择合适的材料进行制作。 播放视频《小喷泉的制作》 (五):测试 制作好的“小喷泉”进行效果的测试,仔细观察测试结果。 注意不要被热水烫伤。 说一说 ,小组轮流进行测试的情况。 小组1:我们的管太粗了,水流不大。 小组2:管太高,需要水量大。 小组3:我们的制作很成功,喷水效果好! 第二课时 (六):评价与改进 利用学生活动手册的评价表,从多方面对“小喷泉”进行评价。反复测试、评价和改进,让“小喷泉”喷得更高。 你从哪些方面进行评价呢? 材料是否合适 装置设计是否合理 瓶子里液体的量是否合适 效果是否明显 成品是否美观

板 书 设 计 设计与制作:自制“小喷泉” 任务 设计 制作 测试 评价与改进

课 后 作 业 自己选择材料设计一个小喷泉

课题 23.固体也会热胀冷缩吗 总授课时数( 3 )节

参 考 教 案 增减

教学 目标 1.知道固体具有热胀冷缩的性质。 2.用实验的方法探究固体热胀冷缩的性质,学习科学的观察、记录方法,尝试对实验现象做出合理的解释 3.体验科学探究的乐趣,养成严谨细致的科学态度 4.通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断铜球的体积大小变化会不会受温度的影响

重点 难点 教学重点:知道固体具有热胀冷缩的性质 教学难点:通过实验装置进行研究,进行科学的观察、记录,判断铜球的体积大小变化会不会受温度的影响

课前 准备 课件

参 考 教 案 增减

教 学 过 程 第一课时 (一)活动1:高架桥上的缝隙 出示:高架桥、铁轨等建筑物上的缝隙图片。 思考:生活中,还能在哪里看到这种现象?这和物体的热胀冷缩有关吗? 学生查阅资料、交流;然后回答。 生活中我们看到:马路上的缝隙;家里瓷砖的缝隙;水泥墙面的缝隙…… 温度每变化1℃,1米长的钢轨大约伸缩0.000018米,假如一年中气温变化60℃那么1000千米长的铁路就要伸缩708米。 如果不留缝隙,冬天受冷收缩,就会被冻裂成几段,夏天钢轨受热膨胀,就会变得七扭八歪,有的朝上拱起。 因为有热胀冷缩,所以钢轨之间必须有缝隙。 第二课时 (二)活动2:铜球能穿过铁环吗 1.利用铜球实验装置研究固体是否具有热胀冷缩的性质。 (1)用什么加热和冷却铜球呢? 酒精灯 (2)怎样检测铜球的体积有没有发生改变? 刚好能让铜球通过的金属环 2.酒精灯的使用方法。 (1)左手扶灯体,右手摘下灯罩,将灯罩口朝下倒扣在桌上。 (2)划着火柴,让火焰朝上从侧面接近灯芯点燃酒精灯。不能直接在灯芯的上方点燃。不能用燃烧的酒精灯去点燃另一盏酒精灯。 (3)甩灭火柴,将熄灭的火柴梗投入污物桶。 (4)讲解火焰的分层,指出外焰温度,加热时要使用外焰。 (5)熄灭酒精灯时,左手扶灯体,右手取灯帽,快而轻地盖上,待火焰熄灭后,提起灯帽,再盖一次。 3.实验步骤: (1)将铜球悬挂在铁架台上,让铜球穿过铁环,然后移开铁环,给铜球加热,复位铁环,看铜球能否穿过铁环。 (2)移开铁环,用冷水冷却铜球,复位铁环,看铜球能否穿过铁环。 (3)认真观察,做好记录。 注意不要被烫伤。 记录: 物体名称观察方法加热后现象冷却后现象铜球铜球能否穿过铁环

我发现:铜球被加热后不能穿过铁环,说明铜球受热后体积增大,铜球冷却后能穿过铁环,说明铜球遇冷时体积变小。 小结:固体具有热胀冷缩的性质。 为什么夏天架设电线时候不能太紧?你认为工人师傅这样做的道理是什么呢? 电线在夏天会热胀,冬天会冷缩。如果电线架设的太紧,冬天受冷收缩就会发生断裂。 第三课时 (三)实践:巧开瓶盖 当我们刚从冰箱拿出玻璃瓶时,往往难以打开它的盖子。想一想,这是为什么? 刚从冰箱拿出玻璃瓶时,因为热胀冷缩的原因,瓶盖与瓶口冷缩的很紧,所以很难打开。 我们用热水把瓶盖烫一烫,金属盖受热膨胀,与瓶子产生了缝隙,就能拧下来 (四)拓展延伸: 说一说,生活中有关热胀冷缩的事例? 水泥路面上有缝隙。 因为水泥路面具有热胀冷缩的性质。 夏天被太阳晒的滚烫,受热体积膨胀,就要向四面延伸。有了这些缝隙,留出了延伸的余地。 冬季温度低,水泥路又要收缩。如果没有预先留下整齐的缝隙,那么水泥路面将自己的冷缩得四分五裂,整个路面就要坏掉。

板 书 设 计 固体也会热胀冷缩吗 固体有热胀冷缩的性质

课 后 作 业 你用过家里的酱油吗?酱油为什么没有装满瓶子呢?

教学总结

小学科学课是以培养学生科学素养为宗旨的科学启蒙课程,目前越来越受到各界的重视。我知道,要想提高教学质量,首先要立足课堂,教师要从常规课上要质量。“研在课前、探在课中、思在课后”。创设轻松愉快的情景进行教学,与学生共同学习共同交流共同进步。以下是我对本学期的教学工作总结。

一、基本情况:

本班大部分学生都比较勤学,上进心强,学习目的明确,有良好的学习习惯和科学观念。但仍有小部分学生学习纪律较松散,学习能力较弱。

二、具体措施:

(1)全面贯彻党的教育方针,抓好学生思想教育,培养学生自主探究的能力。针对本班学生的实际情况,开学初,积极做好学生思想教育工作,使其端正学习态度,树立科学意识,提高认识能力,深入了解学生的个性特点,尊重学生的兴趣爱好,细心发掘学生的闪光点,给以评价肯定,正确引导学生的行为,让其树立科学观念。

(2)抓好常规工作,培养学生自主学习的能力。我根据儿童的年龄特点,结合新教材理论知识,课堂上设计新颖、愉快的教学方法,增强趣味性,创设丰富多彩的教学情景,让学生在轻松愉快的学习中掌握知识、技能。发挥学生情感,激发学生求知欲望,减轻了学生的学习负担,培养了学生乐学的兴趣。平时我细心观察本班学生的学习情况,做好调查小结工作,针对不同性质的学生,根据其的情况拟订学习目标,以目标来激励学生进步。此外,我坚持检查后进生的转化情况,做好小结工作,使优生能在原有的基础上再上台阶,进一步培养智力和思维的发展,全面得提高教学质量。经验浅谈:注意做好课前准备,刻苦钻研教材,认真学习大纲和教科书,准备好每节课必要的实验教具,做好先备课,后上课的习惯。坚持理论和实际结合进行教学,使学生容易汲取,从而使教学任务能按计划完成。同时创设良好的教学环境,采用多种形式,多种方法,引导学生学会学习。本学期来,我积累了不少经验,学生的合作意识和合作能力得到大大的增强。

关心学生参与的能力。要在课堂教学中,发挥学生的.自主性,就要让学生参与,让学生在活动中吧感受到的、观察到的、想象到的用自己的话归纳出来,然后在合作、协调、讨论及在教师的引导下,作出正确的判断。要真正让学生参与学习的进程,教师在课前要做好课前准备,也要布置学生按每节课的要求,做好课前准备,带齐实验器具,然而在课堂教学中学生依照提示就能热热闹闹参与到教学活动中去。

激发学生的参与兴趣。在课堂教学中不难发现,兴趣是最好的老师。我认为激发学生的参与兴趣,关键是激发学生做一个积极劳动者、勤动手、动脑、动口。

同课章节目录