2.说和做——记闻一多先生言行片段 第1课时课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.说和做——记闻一多先生言行片段 第1课时课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-27 21:28:27 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

2说和做

——记闻一多先生言行片段

(第一课时)

按常规,这位考生绝对与青岛大学无缘。不过,他碰上了一位慧眼识珠的“伯乐”——青岛大学主考官 。他当时是青岛大学文学院的院长。闻一多从这三句诗中发现了这位青年身上非凡的文学潜能,果断予以破格录取。

“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入无底的苦海。”

数学成绩为零分

1930年,国立青岛大学自主招生考试成绩发布:一位20多岁的考生 ,作文也仅仅写了三句时髦的新诗:

闻一多先生

这位青年就是后来享誉我国诗坛的著名诗人 ,也就是本文的作者。闻一多先生遇难后,臧克家于1946年撰写《我的先生闻一多》以示悼念,1980年又写作了本文,介绍了闻先生

后来的事实证明,闻一多先生果然是慧眼识珠,这位青年很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。

作为学者和民主战士的感人事迹。

臧克家

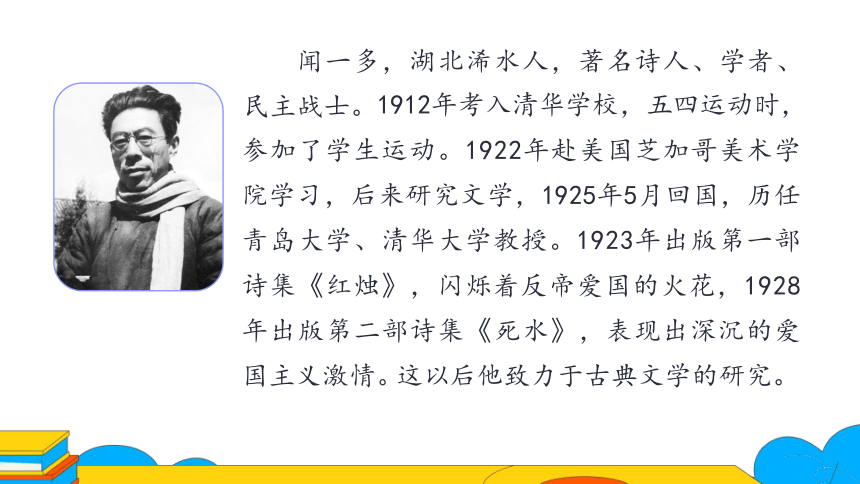

闻一多,湖北浠水人,著名诗人、学者、民主战士。

1912年考入清华学校,五四运动时,参加了学生运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学,1925年5月回国,历任青岛大学、清华大学教授。1923年出版第一部诗集《红烛》,闪烁着反帝爱国的火花,1928年出版第二部诗集《死水》,表现出深沉的爱国主义激情。

这以后他致力于古典文学的研究。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利不剃去,表示了抗战到底的决心。

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,愤然而起,积极参加了反对独裁、争取民主的斗争。

1945年“一二·一”惨案发生后,他更英勇地投身于爱国民主运动中。

1946年7月,著名的爱国民主战士李公朴先生在昆明遇害,闻一多先生不顾别人的劝阻,毅然参加并主持追悼李公仆先生的大会,在会上拍案而起,发表了“最后一次演讲”,使群情为之振奋。

会后,闻先生又到《民主周刊》社参加记者招待会,在返家途中,被国民党特务暗杀。

臧克家(1905~2004),山东潍坊人,我国现代诗坛的泰斗,忠诚的爱国主义者,曾任全国人民代表大会代表,中国作家协会理事、顾问、名誉副主席,中国诗歌学会会长。

作者简介

作者简介

臧克家从小受家庭影响,喜欢古典诗歌和民歌。 1932年开始写作新诗,以一篇《老马》成名。

作者简介

1933年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。其主要代表作有《老马》《有的人》《罪恶的黑手》《泥土的歌》等等。

他为纪念鲁迅而创作的诗歌《有的人》已经成为了我国现代诗坛的经典之作。

梳头

shū

迭起

dié

抱歉

qiàn

澎湃

pài

秩序

zhì

函寄

hán

深宵

xiāo

小楷

kǎi

硕果

shuò

卓越

zhuó

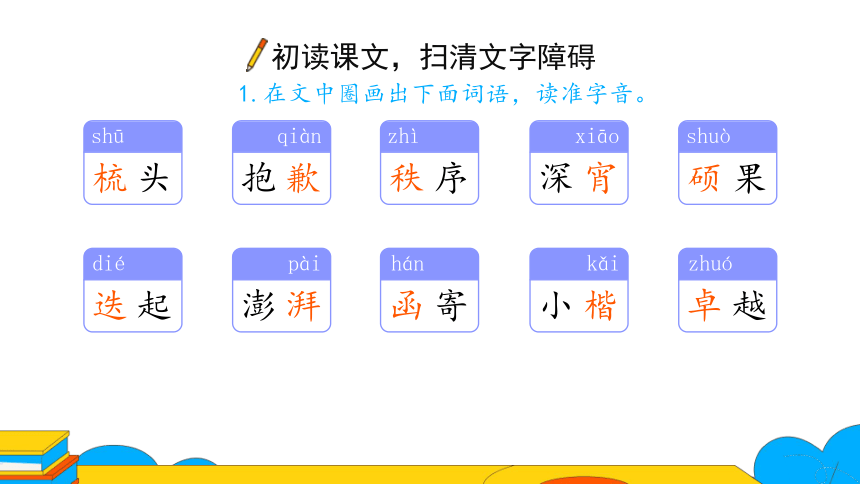

初读课文,扫清文字障碍

1.在文中圈画出下面词语,读准字音。

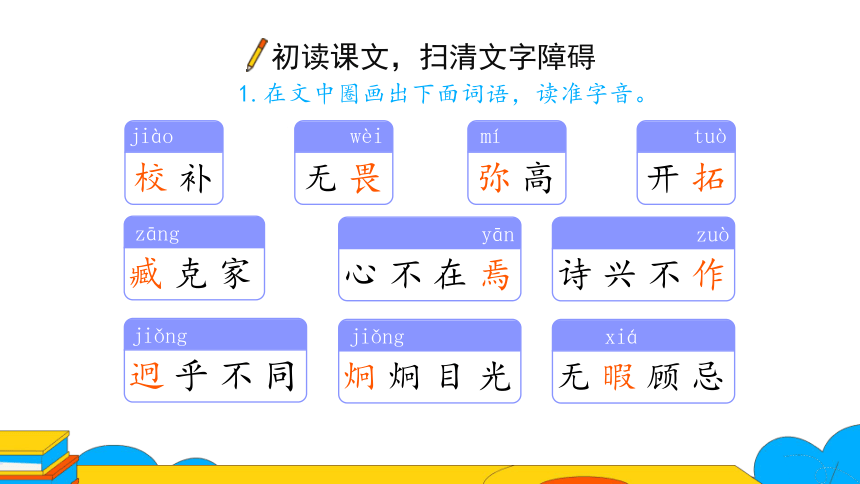

初读课文,扫清文字障碍

1.在文中圈画出下面词语,读准字音。

校补

jiào

无畏

wèi

弥高

mí

开拓

tuò

心不在焉

yān

诗兴不作

zuò

臧克家

zāng

炯炯目光

jiǒng

无暇顾忌

xiá

迥乎不同

jiǒng

【赫然】

醒目的样子。

【锲而不舍】

镂刻不停,比喻有恒心,有毅力。锲,刻。

【目不窥园】

形容埋头读书。窥,从小孔或缝隙处偷看。

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

【慷慨淋漓】

形容情绪、语调十分激动,说话十分畅快。

【一反既往】

与过去完全不同。既,已经;既往,以往,过去。

【气冲斗牛】

形容怒气冲天或者气势很盛。斗、牛,星宿名,借指天空。

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

【群蚁排衙】

整齐地排列。排衙,旧时主官升座,衙署陈设仪仗,僚属依次参拜,分立两旁,称为“排衙”。

【兀兀穷年】

一年到头都用心劳苦。兀兀,劳苦的样子。

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

越仰望越觉得其崇高,越钻研越觉得其艰深,表示极其敬仰之意。弥,更加。

【仰之弥高,钻之弥坚】

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

【沥尽心血】

用尽心思和力量。沥,滴。

1.默读课文,边读边思考:

整体感知,理清文章思路

文章是从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?

根据这个思路,文章可以分为几个部分呢?

这几个部分又是怎样衔接的呢?

本文是从学者和革命家两方面论述闻一多先生的说和做的。

第一部分

第二部分

(01—07)

(08—20)

记述闻一多作为学者方面的“说”和“做”。

记述闻一多作为革命家方面的“说”和“做” 。

整体感知,理清文章思路

上下两部分之间用了两个承上启下的过渡段, “做了再说,做了不说,这仅是闻先生的一个方面,——作为学者的方面”总承上文, “闻一多先生还有另外一个方面,——作为革命家的方面”总起下文,使文章上下文衔接紧密,过渡自然。

整体感知,理清文章思路

治学严谨、成就卓越的学者

勇于担当、言行一致的民主战士

2.作者围绕这两方面分别写了哪几件事呢?从中看出闻一多先生是怎样的一个人?

(1)作为 方面主要围绕闻一多十多年来默默钻研,写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》;作为 方面,主要写了起草政治传单、在群众大会上演说和参加游行示威三件事。

革命家

(2)把这两方面结合起来看,闻一多先生是一位

,一位 。

学者

整体感知,理清文章思路

1. 研读文章的第一部分(1~7自然段),回答下面的问题:

作为学者的闻一多在“说和做”上,主要的特点是什么呢?

为了表现这一特点,作者选取了哪些事例来证明这个观点?

细读课文,深入理解人物

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

三个事例

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

详写

细读课文,深入理解人物

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。

饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。

他从唐诗入手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。

闻先生的书桌,零乱不堪,众物腾怨,闻先生心不在焉,抱歉地道一声:“秩序不在我的范围以内。”

杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。

细读课文,深入理解人物

闻先生也总是头发凌乱,他是无暇及此。

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

三个事例

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

详写

细读课文,深入理解人物

略写

别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。

他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

“做”了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。 ,一部《校补》赫然而出。

十年艰辛

细读课文,深入理解人物

从文化上寻求救国救民的方法。

深入研究古典文化,是要“给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”。运用了 表现了闻一多先生的爱国主义精神,这里的“药方”,指的是

2.诗人闻一多先生诗兴不作,不畏艰辛、废寝忘食,数十年如一日,潜心研究学术的目的又是什么呢?

比喻的修辞手法

文化救国

细读课文,深入理解人物

“望”指的是对病人的观察,“闻”指的是听和嗅,“问”是询问,“切”是切脉。

“望闻问切”是中医诊断疾病的四种基本方法。

3.文中写道,“1930年到1932年,‘望闻问切’也还只是在‘望’的初级阶段”。这句中,‘望’的初级阶段指的是什么呢?

细读课文,深入理解人物

将当时的民族比成一个病人,希望从传统文化中寻找到救国救民的方法。

这里的望闻问切是运用了 。

但对闻一多的整个探究过程而言,1930年到1932年的 ,还仅仅是走出的 。

比喻的修辞手法

探究 第一步

细读课文,深入理解人物

课堂小结

作为学者的闻一多,给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方,是他勤奋钻研的目的。

作为诗人的闻一多,爱国主义精神贯穿于他的全部诗作,成为他诗歌创作的基调。

他从没有躲进小楼书斋,逃避现实喧嚣,而是始终把目光投向现实,关注民生疾苦,关注战乱连绵,关注现实政治,积极勇敢的投身到改造旧世界的运动中去。

再 见

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

2说和做

——记闻一多先生言行片段

(第一课时)

按常规,这位考生绝对与青岛大学无缘。不过,他碰上了一位慧眼识珠的“伯乐”——青岛大学主考官 。他当时是青岛大学文学院的院长。闻一多从这三句诗中发现了这位青年身上非凡的文学潜能,果断予以破格录取。

“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入无底的苦海。”

数学成绩为零分

1930年,国立青岛大学自主招生考试成绩发布:一位20多岁的考生 ,作文也仅仅写了三句时髦的新诗:

闻一多先生

这位青年就是后来享誉我国诗坛的著名诗人 ,也就是本文的作者。闻一多先生遇难后,臧克家于1946年撰写《我的先生闻一多》以示悼念,1980年又写作了本文,介绍了闻先生

后来的事实证明,闻一多先生果然是慧眼识珠,这位青年很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。

作为学者和民主战士的感人事迹。

臧克家

闻一多,湖北浠水人,著名诗人、学者、民主战士。

1912年考入清华学校,五四运动时,参加了学生运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学,1925年5月回国,历任青岛大学、清华大学教授。1923年出版第一部诗集《红烛》,闪烁着反帝爱国的火花,1928年出版第二部诗集《死水》,表现出深沉的爱国主义激情。

这以后他致力于古典文学的研究。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利不剃去,表示了抗战到底的决心。

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,愤然而起,积极参加了反对独裁、争取民主的斗争。

1945年“一二·一”惨案发生后,他更英勇地投身于爱国民主运动中。

1946年7月,著名的爱国民主战士李公朴先生在昆明遇害,闻一多先生不顾别人的劝阻,毅然参加并主持追悼李公仆先生的大会,在会上拍案而起,发表了“最后一次演讲”,使群情为之振奋。

会后,闻先生又到《民主周刊》社参加记者招待会,在返家途中,被国民党特务暗杀。

臧克家(1905~2004),山东潍坊人,我国现代诗坛的泰斗,忠诚的爱国主义者,曾任全国人民代表大会代表,中国作家协会理事、顾问、名誉副主席,中国诗歌学会会长。

作者简介

作者简介

臧克家从小受家庭影响,喜欢古典诗歌和民歌。 1932年开始写作新诗,以一篇《老马》成名。

作者简介

1933年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。其主要代表作有《老马》《有的人》《罪恶的黑手》《泥土的歌》等等。

他为纪念鲁迅而创作的诗歌《有的人》已经成为了我国现代诗坛的经典之作。

梳头

shū

迭起

dié

抱歉

qiàn

澎湃

pài

秩序

zhì

函寄

hán

深宵

xiāo

小楷

kǎi

硕果

shuò

卓越

zhuó

初读课文,扫清文字障碍

1.在文中圈画出下面词语,读准字音。

初读课文,扫清文字障碍

1.在文中圈画出下面词语,读准字音。

校补

jiào

无畏

wèi

弥高

mí

开拓

tuò

心不在焉

yān

诗兴不作

zuò

臧克家

zāng

炯炯目光

jiǒng

无暇顾忌

xiá

迥乎不同

jiǒng

【赫然】

醒目的样子。

【锲而不舍】

镂刻不停,比喻有恒心,有毅力。锲,刻。

【目不窥园】

形容埋头读书。窥,从小孔或缝隙处偷看。

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

【慷慨淋漓】

形容情绪、语调十分激动,说话十分畅快。

【一反既往】

与过去完全不同。既,已经;既往,以往,过去。

【气冲斗牛】

形容怒气冲天或者气势很盛。斗、牛,星宿名,借指天空。

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

【群蚁排衙】

整齐地排列。排衙,旧时主官升座,衙署陈设仪仗,僚属依次参拜,分立两旁,称为“排衙”。

【兀兀穷年】

一年到头都用心劳苦。兀兀,劳苦的样子。

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

越仰望越觉得其崇高,越钻研越觉得其艰深,表示极其敬仰之意。弥,更加。

【仰之弥高,钻之弥坚】

初读课文,扫清文字障碍

2.在文中圈画出下面词语,理解含义。

【沥尽心血】

用尽心思和力量。沥,滴。

1.默读课文,边读边思考:

整体感知,理清文章思路

文章是从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?

根据这个思路,文章可以分为几个部分呢?

这几个部分又是怎样衔接的呢?

本文是从学者和革命家两方面论述闻一多先生的说和做的。

第一部分

第二部分

(01—07)

(08—20)

记述闻一多作为学者方面的“说”和“做”。

记述闻一多作为革命家方面的“说”和“做” 。

整体感知,理清文章思路

上下两部分之间用了两个承上启下的过渡段, “做了再说,做了不说,这仅是闻先生的一个方面,——作为学者的方面”总承上文, “闻一多先生还有另外一个方面,——作为革命家的方面”总起下文,使文章上下文衔接紧密,过渡自然。

整体感知,理清文章思路

治学严谨、成就卓越的学者

勇于担当、言行一致的民主战士

2.作者围绕这两方面分别写了哪几件事呢?从中看出闻一多先生是怎样的一个人?

(1)作为 方面主要围绕闻一多十多年来默默钻研,写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》;作为 方面,主要写了起草政治传单、在群众大会上演说和参加游行示威三件事。

革命家

(2)把这两方面结合起来看,闻一多先生是一位

,一位 。

学者

整体感知,理清文章思路

1. 研读文章的第一部分(1~7自然段),回答下面的问题:

作为学者的闻一多在“说和做”上,主要的特点是什么呢?

为了表现这一特点,作者选取了哪些事例来证明这个观点?

细读课文,深入理解人物

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

三个事例

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

详写

细读课文,深入理解人物

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。

饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。

他从唐诗入手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。

闻先生的书桌,零乱不堪,众物腾怨,闻先生心不在焉,抱歉地道一声:“秩序不在我的范围以内。”

杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。

细读课文,深入理解人物

闻先生也总是头发凌乱,他是无暇及此。

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

三个事例

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

详写

细读课文,深入理解人物

略写

别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。

他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

“做”了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。 ,一部《校补》赫然而出。

十年艰辛

细读课文,深入理解人物

从文化上寻求救国救民的方法。

深入研究古典文化,是要“给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”。运用了 表现了闻一多先生的爱国主义精神,这里的“药方”,指的是

2.诗人闻一多先生诗兴不作,不畏艰辛、废寝忘食,数十年如一日,潜心研究学术的目的又是什么呢?

比喻的修辞手法

文化救国

细读课文,深入理解人物

“望”指的是对病人的观察,“闻”指的是听和嗅,“问”是询问,“切”是切脉。

“望闻问切”是中医诊断疾病的四种基本方法。

3.文中写道,“1930年到1932年,‘望闻问切’也还只是在‘望’的初级阶段”。这句中,‘望’的初级阶段指的是什么呢?

细读课文,深入理解人物

将当时的民族比成一个病人,希望从传统文化中寻找到救国救民的方法。

这里的望闻问切是运用了 。

但对闻一多的整个探究过程而言,1930年到1932年的 ,还仅仅是走出的 。

比喻的修辞手法

探究 第一步

细读课文,深入理解人物

课堂小结

作为学者的闻一多,给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方,是他勤奋钻研的目的。

作为诗人的闻一多,爱国主义精神贯穿于他的全部诗作,成为他诗歌创作的基调。

他从没有躲进小楼书斋,逃避现实喧嚣,而是始终把目光投向现实,关注民生疾苦,关注战乱连绵,关注现实政治,积极勇敢的投身到改造旧世界的运动中去。

再 见

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读