三年级下册音乐教案 第四单元 嘀哩嘀哩人音版(五线谱) (北京)

文档属性

| 名称 | 三年级下册音乐教案 第四单元 嘀哩嘀哩人音版(五线谱) (北京) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-10-27 13:43:03 | ||

图片预览

文档简介

课题:《嘀哩嘀哩》

教学基本信息

课题 《嘀哩嘀哩》

是否属于 地方课程或校本课程

学科 音乐 学段:中 年级 三年级

相关领域 核心内容:歌曲《嘀哩嘀哩》的演唱 相关内容:识读乐谱、乐器演奏、音乐情绪与情感、音乐表现要素

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想 本课遵循音乐是听觉艺术的特点,从听觉入手,与识读乐谱、器乐演奏、音乐表现要素有机结合。运用聆听、对比、视唱、分析音乐要素、竖笛吹奏、合唱等丰富的教学活动为表现形式,掌握歌唱的规律,调动学生主动地参与音乐实践活动,享受参与音乐实践的快乐。 (二)理论依据 音乐听觉应贯穿于音乐教学的始终,本节课根据布鲁纳的认知学习理论,通过研究人的认知过程来探索学习规律的学习理论。强调教师根据学生已有的心理结构,设置恰当的问题情境,激发学生的认知需要,促使学生开展积极主动的探究或实践活动,在解决问题的过程中将新知识纳入自己的认知结构,从而使认知结构获得发展。

二、教学背景分析

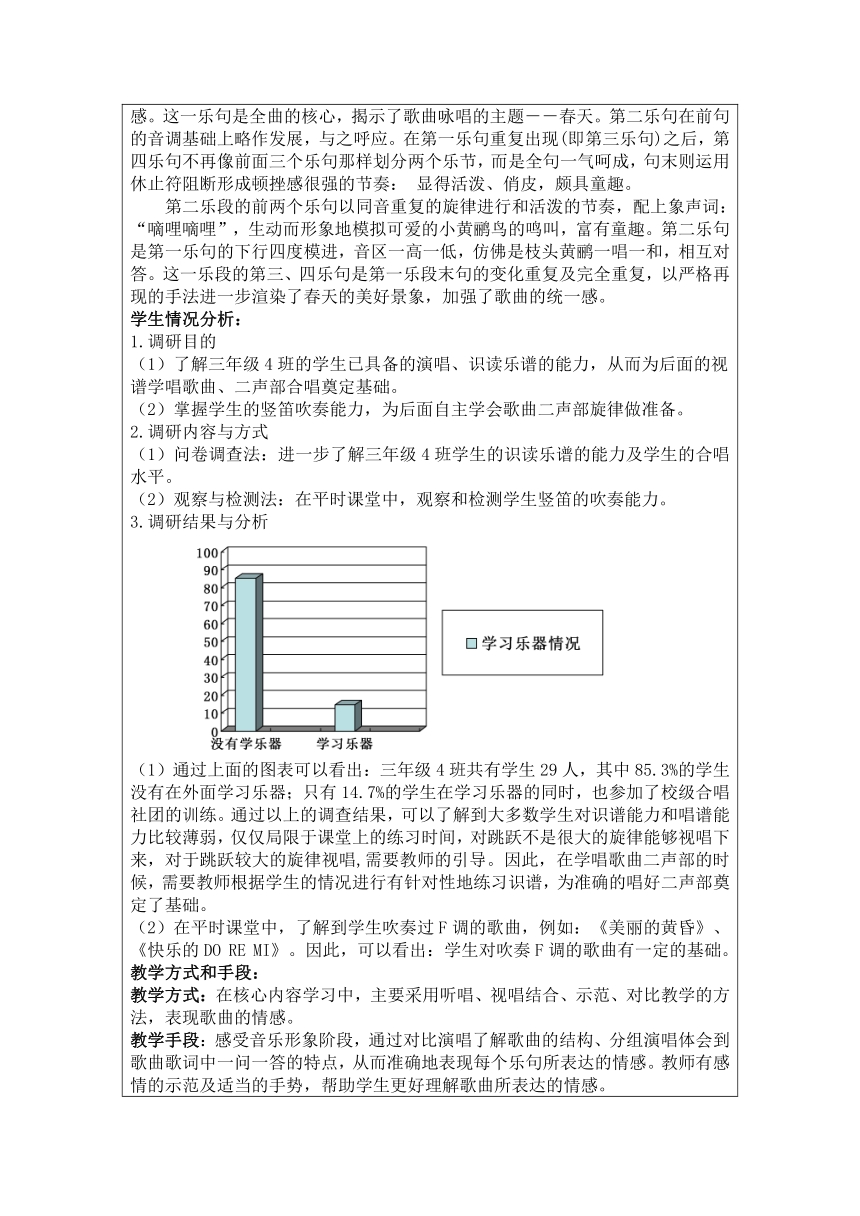

教学内容分析: 《嘀哩嘀哩》选自教育部审定义务教育教材三年级下册第四课中的一首必奏歌曲。是由望安作词、潘振声作曲的儿童歌曲,深受学生的喜爱,它以天真活泼的语气歌唱了美丽的春天,抒发了孩子心中无限欢乐的感情。 歌曲是一首二段体的大调歌曲,歌曲旋律活泼,结构方整,每乐段都是由四个4小节乐句构成。第一乐段的第一乐句由大调主三和弦的三个音do、mi、sol构成,开始时作下行,在明亮的音调中揉入了柔和的色彩,给人以明朗、亲切之感。这一乐句是全曲的核心,揭示了歌曲咏唱的主题--春天。第二乐句在前句的音调基础上略作发展,与之呼应。在第一乐句重复出现(即第三乐句)之后,第四乐句不再像前面三个乐句那样划分两个乐节,而是全句一气呵成,句末则运用休止符阻断形成顿挫感很强的节奏: 显得活泼、俏皮,颇具童趣。 第二乐段的前两个乐句以同音重复的旋律进行和活泼的节奏,配上象声词:“嘀哩嘀哩”,生动而形象地模拟可爱的小黄鹂鸟的鸣叫,富有童趣。第二乐句是第一乐句的下行四度模进,音区一高一低,仿佛是枝头黄鹂一唱一和,相互对答。这一乐段的第三、四乐句是第一乐段末句的变化重复及完全重复,以严格再现的手法进一步渲染了春天的美好景象,加强了歌曲的统一感。 学生情况分析: 调研目的 (1)了解三年级4班的学生已具备的演唱、识读乐谱的能力,从而为后面的视 谱学唱歌曲、二声部合唱奠定基础。 (2)掌握学生的竖笛吹奏能力,为后面自主学会歌曲二声部旋律做准备。 2.调研内容与方式 (1)问卷调查法:进一步了解三年级4班学生的识读乐谱的能力及学生的合唱水平。 (2)观察与检测法:在平时课堂中,观察和检测学生竖笛的吹奏能力。 3.调研结果与分析 (1)通过上面的图表可以看出:三年级4班共有学生29人,其中85.3%的学生没有在外面学习乐器;只有14.7%的学生在学习乐器的同时,也参加了校级合唱社团的训练。通过以上的调查结果,可以了解到大多数学生对识谱能力和唱谱能力比较薄弱,仅仅局限于课堂上的练习时间,对跳跃不是很大的旋律能够视唱下来,对于跳跃较大的旋律视唱,需要教师的引导。因此,在学唱歌曲二声部的时候,需要教师根据学生的情况进行有针对性地练习识谱,为准确的唱好二声部奠定了基础。 (2)在平时课堂中,了解到学生吹奏过F调的歌曲,例如:《美丽的黄昏》、《快乐的DO RE MI》。因此,可以看出:学生对吹奏F调的歌曲有一定的基础。 教学方式和手段: 教学方式:在核心内容学习中,主要采用听唱、视唱结合、示范、对比教学的方法,表现歌曲的情感。 教学手段:感受音乐形象阶段,通过对比演唱了解歌曲的结构、分组演唱体会到歌曲歌词中一问一答的特点,从而准确地表现每个乐句所表达的情感。教师有感情的示范及适当的手势,帮助学生更好理解歌曲所表达的情感。 技术准备: 1.教学资源整理: (1)运用TTComposer简谱作曲软件:制作歌篇 (2)使用(Powerpoint):制作教学课件 (3)Overture 音乐软件编配钢琴伴奏谱。 2.教学用具:钢琴、自制的《嘀哩嘀哩》课件;竖笛 前期教学状况、问题与对策 由于本课的歌曲学生很熟悉,所以每个环节以学生为主体进行教学设计,先由学生唱一唱熟悉的歌曲,对学生进行学习的预测、前测,当学生再出现问题的时候,教师根据问题再进行有针对性的学习。根据学生学习情况,学生可能会出现的状况: 问题1用轻快、明亮的声音表现歌曲意境,唱好歌曲还不到位。 对策1针对前出现的问题,在本课教学中引导学生采用对比唱、教师范唱、分组唱、个别同学唱等不同形式,提高学生对声音的“控制”能力,发自内心的用歌声表现春天的美丽景色,把握歌曲的音乐情感和艺术形象,从而提升学生的歌唱能力。 问题2学生在以往的合唱演唱中,经常会出现音准问题,导致演唱的声部不和谐、音色不统一。 对策2针对出现的问题,为本课通过竖笛吹奏与合唱教学结合,为了引导学生把握音准,教学时可以把学生分成两组,在合唱歌曲环节,部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部旋律,教师给予指导;再到逐渐进行两个声部的合唱,逐层深入,通过不同的演唱、演奏形式,促使学生积极主动、全身心地感知并参与探究实践活动,提高了合唱能力,解决合唱教学中的这一问题。

三、 教学目标

情感·态度·价值观”目标:通过演唱、演奏歌曲,感受春天带来的喜悦之情。 “过程与方法”目标:采用听唱、模唱法学唱歌曲,通过对比、范唱的方式探究歌曲的情感, 并尝试用不同的演唱、演奏形式表现歌曲。 “知识与技能”目标:用轻快、明亮的声音,有感情地演唱歌曲,知道歌曲由两 个乐段构成,借助竖笛吹奏衬词低声部的方式辅助二声部的演唱。

四、教学重点与难点

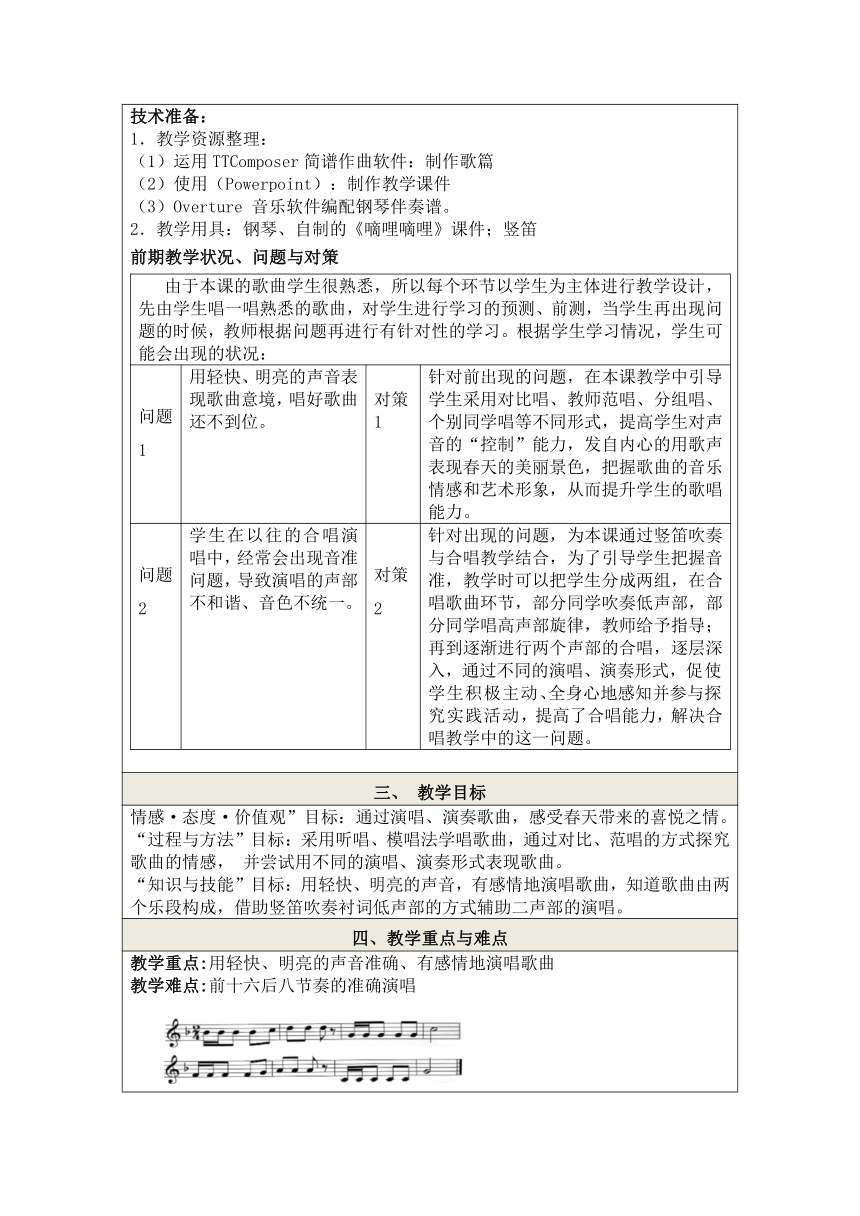

教学重点:用轻快、明亮的声音准确、有感情地演唱歌曲 教学难点:前十六后八节奏的准确演唱

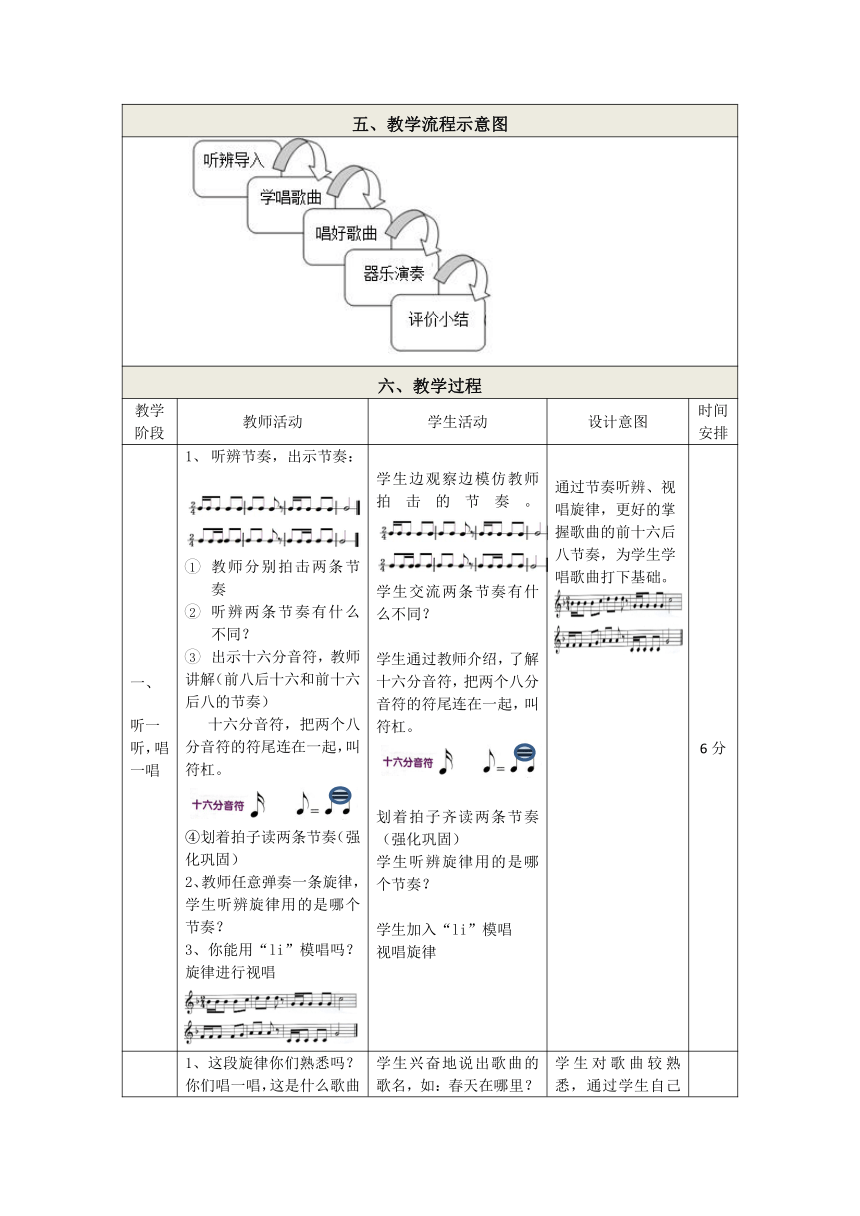

五、教学流程示意图

六、教学过程

教学 阶段 教师活动 学生活动 设计意图 时间安排

一、 听一听,唱一唱 听辨节奏,出示节奏: 教师分别拍击两条节奏 听辨两条节奏有什么不同? 出示十六分音符,教师 讲解(前八后十六和前十六后八的节奏) 十六分音符,把两个八分音符的符尾连在一起,叫符杠。 ④划着拍子读两条节奏(强化巩固) 2、教师任意弹奏一条旋律,学生听辨旋律用的是哪个节奏? 3、你能用“li”模唱吗?旋律进行视唱 学生边观察边模仿教师拍击的节奏。 学生交流两条节奏有什么不同? 学生通过教师介绍,了解十六分音符,把两个八分音符的符尾连在一起,叫符杠。 划着拍子齐读两条节奏(强化巩固) 学生听辨旋律用的是哪个节奏? 学生加入“li”模唱 视唱旋律 通过节奏听辨、视唱旋律,更好的掌握歌曲的前十六后八节奏,为学生学唱歌曲打下基础。 6分

二、 学唱歌曲 这段旋律你们熟悉吗?你们唱一唱,这是什么歌曲呀?(对学生进行前测) 纠正题目《嘀哩嘀哩》,听一听你们的演唱与歌曲有什么不同?对听到的歌曲有哪些了解? 复听(跟着音乐轻唱),找出歌曲中演唱的春天在哪里? 教师唱的形式问春天? 4、跟着琴演唱第一段歌词,谁提建议哪句歌词还能唱的再好听点? 前十六分音符的准确演唱(唇齿动作不大、舌尖灵巧) 4、教师范唱前两句,对比与学生唱的有什么不同? 完整跟琴唱第一段歌词,歌曲的情绪是否有变化 6、对比演唱歌曲的第四乐句、第八乐句,揭示歌曲是严格带再现的二段体结构7、按照第一段歌词的演唱,自学第二、三段歌词 学生兴奋地说出歌曲的歌名,如:春天在哪里? 欢快地演唱歌曲。 学生知道歌曲的名称《嘀哩嘀哩》 认真聆听歌曲并交流听到的音乐信息。 小声学唱歌曲,找出歌曲的春天在哪里? 教师演唱“春天在哪里?”指向哪个组,哪个组演唱回答。 学生完整演唱第一段歌词 学生指出前十六后八节奏的演唱 学生听辨教师的范唱 学生交流:力度有变化、断音、连音变化 学生模仿教师的范唱进行演唱 学生完整演唱第一段歌词,思考情绪的变化 学生对比唱四、八乐句,知道歌曲是严格带再现的二段体结构 学生自学第二、三段歌词 学生对歌曲较熟悉,通过学生自己唱一唱的形式,对学生的演唱进行前测,并结合学生演唱中出现的问题,采用听唱法、模唱 法唱会歌曲。运用对比唱等形式,知道歌曲是带再现的二段体结构。 11分

三、 唱好歌曲 1、歌曲的第一乐段分组进行对唱。歌词一问一答,唱出自豪感觉) 提示:前奏的重要性,进入歌唱的状态,要有表现(眼神、呼吸) 2、教师理解歌曲后的带动范唱歌曲,你能不能把美好的春天唱出来? 清新、惊喜、问句 3、“还有那会唱歌的小黄鹂”唱出发自内心的喜爱之情,谁能唱一唱。 4、有感情地看指挥完整清唱歌曲 5、老师也想唱一唱,听辩教师与学生演唱第一乐段歌词,有什么不同?加入了什么? 6分组唱第一乐段,齐唱第二乐段 引导学生分组演唱歌曲 第一乐段,一问一答唱出自豪感。 关注前奏的重要性,进入歌唱的状态,要有表现(眼神、呼吸) 学生聆听教师范唱, 个别同学示范,用自己的声音唱出发自内心的喜爱之情。 学生看教师指挥完整演唱歌曲 学生交流:在第一乐段,教师加入了“啦”伴唱 如:“春天在哪里”“啦啦啦” 学生练习“啦”的演唱 学生看指挥,分组加入“啦”唱第一乐段,齐唱第二乐段 运用对比、模唱等形式,分析歌曲的力度、声音,了解歌曲第一乐段一问一答的语气,唱出自豪感,以及对美好春天的赞美之情、喜爱之情有感 情地表现歌曲。 10分

四、 器乐演奏 1、出示低声部旋律 2、视唱旋律 3、教师示范指法 4、集体练习吹奏,慢速到快速(提示前十六分节奏吹奏短促、有弹性) 5.出示:二声部旋律 部分同学吹奏低声部,部分同学视唱高声部旋律 部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部歌词 8.两个声部合唱 学生视唱低声部旋律 学生随教师一起唱旋律动指法 集体练习吹奏, 慢速到快速 学生观察二声部旋律并按照分组进行练习 部分同学吹奏低声部,部分同学视唱高声部旋律 部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部歌词 两个声部合唱 通过视唱、竖笛吹奏歌曲衬词处低声部旋律,初步感受歌曲多声部的和声效果。 10分

五、 评价小结 1、分组有感情地背唱歌曲 2、教师介绍作者:潘振声 3、希望同学们也能像潘爷爷学习,做生活中的有心人,用音乐发现生活中的美。 学生分组有感情地背唱歌曲 听教师介绍了解潘振声,知道代表作品:《我在马路边捡到一分钱》、《好妈妈》、《祖国祖国我们爱你》等 通过分组演唱《嘀哩嘀哩》,能熟练掌握歌曲的旋律歌词,并能背唱歌词。 小结本课学习内容,介绍作曲家,激励学生继续学习。 3分

七、学习效果评价设计

评价方式: 教师过程性评价,关注学生学习状态 教师以激励性语言评价为主,通过观察、提问、监听学生的学习状态及时给与肯定评价,并贯穿于整个教学过程中。 学生积极评价他人,鼓励学生主动参与 培养学生认真观看他人的展示,心中有评价的标准,并能够客观地评价对方,从中找到他人的优点和自身不足。

评价量规: 评价等级评 价 标 准A能够自信、有表情地背着演唱歌曲,充分表现了歌曲情感。B能够自信、有表情地演唱歌曲,基本表现了歌曲情感。C能够表现歌曲,情感表达有待提高。

八、教学设计的特点

(一)以学生为主体,围绕听觉体验设计教学 音乐是听觉艺术,本节课将“听”放在首位,以学生为本进行教学内容及活动的设计。例如:由于学生对本课歌曲较熟悉,所以每个环节以学生为主体进行教学设计,运用视听同步方式,依据学生自身的音乐学习经验,先由学生唱一唱熟悉的歌曲,对学生进行学习的预测、前测,当学生的演唱再出现问题的时候,教师根据问题再进行有针对性的学习。由浅入深、逐层深入,引导学生主动建构,突出自主学习的特点,并通过对比聆听演唱,把观察与核心目标中的“唱”有机结合,采用对比、范唱、分组唱、个别同学唱等不同形式,把握歌曲的音乐情感和艺术形象,让学生在听辨节奏、演唱、乐器演奏、合唱等一系列音乐活动中感受音乐,发自内心的用歌声表现春天的美丽景色,从而提升学生的歌唱能力。 (二)遵循“认知学习理论”原则,提高唱歌教学的效率 本节课以课标为依托,遵循“认知学习理论”原则,了解学生的认知基础,根据学生的起点进行分析教材、设计教学。在对歌曲熟悉的基础上,进行合唱的练习。依据学生自身的音乐学习经验,运用聆听、模唱等多种方法,直观、形象的体验音乐形象;通过分析歌曲两个乐段的不同情感,教师有感情地带动唱,让学生亲身加入动作体验一问一答的关系,从而发自内心地表现出对春天的热爱;通过不同的演唱、演奏形式,促使学生积极主动、全身心地感知并参与探究实践活动,感受歌曲轻快地情绪。不仅如此,在每一个评价环节,力争引导学生通过聆听进行实践判断,进而调整,发挥学生的主观能动性,从而实现教学目标。

九、教学反思

《嘀哩嘀哩》这首歌曲对于学生来说并不陌生, 所以每个环节以学生为主体进行教学设计。本首歌曲往往会在演唱衬词部分时唱不清楚,造成这种结果的原因有节奏问题,同时也有吐字、咬字问题存在。所以,在导入环节中,将衬词部分的节奏单提出来,教师拍前十六后八、前八后十六的两条节奏,让学生听辨区分并用“嗒”来读节奏,然后在让学生进行视唱唱名,提示学生演唱时的具体方法,用“舌间”顶住上牙根儿,有弹性轻巧地唱,为后面学唱歌曲打下基础。 再听辨歌曲中出现的是哪条节奏时,学生们判断的很准确,巩固了前十六分音符的节奏,强化区分前八后十六和前十六后八的节奏,这样在教学过程中体验会更加生动实际。 同时,运用视听同步方式,依据学生自身的音乐学习经验,先由学生唱一唱熟悉的歌曲,对学生进行学习的预测、前测,当学生的演唱再出现问题的时候,教师根据问题再进行有针对性的学习。由浅入深、逐层深入,引导学生主动建构,突出自主学习的特点,并通过对比聆听演唱,把观察与核心目标中的“唱”有机结合,采用对比、范唱、分组唱、个别同学唱等不同形式,把握歌曲的音乐情感和艺术形象。 本节课以课标为依托,遵循“认知学习理论”原则,了解学生的认知基础,根据学生的起点进行分析教材、设计教学。所以在教学中引导学生初步唱好歌曲时,运用聆听、模唱等多种方法,直观、形象的体验音乐形象;通过分析歌曲两个乐段的不同情感,教师有感情地带动唱,让学生亲身加入动作体验一问一答的关系,从而发自内心地表现出对春天的热爱。 在合唱歌曲环节,部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部旋律,再到逐渐进行两个声部的合唱,逐层深入,通过不同的演唱、演奏形式,促使学生积极主动、全身心地感知并参与探究实践活动,发自内心的用歌声表现春天的美丽景色,从而提升学生的歌唱能力。不仅如此,在每一个评价环节,力争引导学生通过聆听进行实践判断,进而调整,发挥学生的主观能动性,从而实现教学目标。

教学基本信息

课题 《嘀哩嘀哩》

是否属于 地方课程或校本课程

学科 音乐 学段:中 年级 三年级

相关领域 核心内容:歌曲《嘀哩嘀哩》的演唱 相关内容:识读乐谱、乐器演奏、音乐情绪与情感、音乐表现要素

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想 本课遵循音乐是听觉艺术的特点,从听觉入手,与识读乐谱、器乐演奏、音乐表现要素有机结合。运用聆听、对比、视唱、分析音乐要素、竖笛吹奏、合唱等丰富的教学活动为表现形式,掌握歌唱的规律,调动学生主动地参与音乐实践活动,享受参与音乐实践的快乐。 (二)理论依据 音乐听觉应贯穿于音乐教学的始终,本节课根据布鲁纳的认知学习理论,通过研究人的认知过程来探索学习规律的学习理论。强调教师根据学生已有的心理结构,设置恰当的问题情境,激发学生的认知需要,促使学生开展积极主动的探究或实践活动,在解决问题的过程中将新知识纳入自己的认知结构,从而使认知结构获得发展。

二、教学背景分析

教学内容分析: 《嘀哩嘀哩》选自教育部审定义务教育教材三年级下册第四课中的一首必奏歌曲。是由望安作词、潘振声作曲的儿童歌曲,深受学生的喜爱,它以天真活泼的语气歌唱了美丽的春天,抒发了孩子心中无限欢乐的感情。 歌曲是一首二段体的大调歌曲,歌曲旋律活泼,结构方整,每乐段都是由四个4小节乐句构成。第一乐段的第一乐句由大调主三和弦的三个音do、mi、sol构成,开始时作下行,在明亮的音调中揉入了柔和的色彩,给人以明朗、亲切之感。这一乐句是全曲的核心,揭示了歌曲咏唱的主题--春天。第二乐句在前句的音调基础上略作发展,与之呼应。在第一乐句重复出现(即第三乐句)之后,第四乐句不再像前面三个乐句那样划分两个乐节,而是全句一气呵成,句末则运用休止符阻断形成顿挫感很强的节奏: 显得活泼、俏皮,颇具童趣。 第二乐段的前两个乐句以同音重复的旋律进行和活泼的节奏,配上象声词:“嘀哩嘀哩”,生动而形象地模拟可爱的小黄鹂鸟的鸣叫,富有童趣。第二乐句是第一乐句的下行四度模进,音区一高一低,仿佛是枝头黄鹂一唱一和,相互对答。这一乐段的第三、四乐句是第一乐段末句的变化重复及完全重复,以严格再现的手法进一步渲染了春天的美好景象,加强了歌曲的统一感。 学生情况分析: 调研目的 (1)了解三年级4班的学生已具备的演唱、识读乐谱的能力,从而为后面的视 谱学唱歌曲、二声部合唱奠定基础。 (2)掌握学生的竖笛吹奏能力,为后面自主学会歌曲二声部旋律做准备。 2.调研内容与方式 (1)问卷调查法:进一步了解三年级4班学生的识读乐谱的能力及学生的合唱水平。 (2)观察与检测法:在平时课堂中,观察和检测学生竖笛的吹奏能力。 3.调研结果与分析 (1)通过上面的图表可以看出:三年级4班共有学生29人,其中85.3%的学生没有在外面学习乐器;只有14.7%的学生在学习乐器的同时,也参加了校级合唱社团的训练。通过以上的调查结果,可以了解到大多数学生对识谱能力和唱谱能力比较薄弱,仅仅局限于课堂上的练习时间,对跳跃不是很大的旋律能够视唱下来,对于跳跃较大的旋律视唱,需要教师的引导。因此,在学唱歌曲二声部的时候,需要教师根据学生的情况进行有针对性地练习识谱,为准确的唱好二声部奠定了基础。 (2)在平时课堂中,了解到学生吹奏过F调的歌曲,例如:《美丽的黄昏》、《快乐的DO RE MI》。因此,可以看出:学生对吹奏F调的歌曲有一定的基础。 教学方式和手段: 教学方式:在核心内容学习中,主要采用听唱、视唱结合、示范、对比教学的方法,表现歌曲的情感。 教学手段:感受音乐形象阶段,通过对比演唱了解歌曲的结构、分组演唱体会到歌曲歌词中一问一答的特点,从而准确地表现每个乐句所表达的情感。教师有感情的示范及适当的手势,帮助学生更好理解歌曲所表达的情感。 技术准备: 1.教学资源整理: (1)运用TTComposer简谱作曲软件:制作歌篇 (2)使用(Powerpoint):制作教学课件 (3)Overture 音乐软件编配钢琴伴奏谱。 2.教学用具:钢琴、自制的《嘀哩嘀哩》课件;竖笛 前期教学状况、问题与对策 由于本课的歌曲学生很熟悉,所以每个环节以学生为主体进行教学设计,先由学生唱一唱熟悉的歌曲,对学生进行学习的预测、前测,当学生再出现问题的时候,教师根据问题再进行有针对性的学习。根据学生学习情况,学生可能会出现的状况: 问题1用轻快、明亮的声音表现歌曲意境,唱好歌曲还不到位。 对策1针对前出现的问题,在本课教学中引导学生采用对比唱、教师范唱、分组唱、个别同学唱等不同形式,提高学生对声音的“控制”能力,发自内心的用歌声表现春天的美丽景色,把握歌曲的音乐情感和艺术形象,从而提升学生的歌唱能力。 问题2学生在以往的合唱演唱中,经常会出现音准问题,导致演唱的声部不和谐、音色不统一。 对策2针对出现的问题,为本课通过竖笛吹奏与合唱教学结合,为了引导学生把握音准,教学时可以把学生分成两组,在合唱歌曲环节,部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部旋律,教师给予指导;再到逐渐进行两个声部的合唱,逐层深入,通过不同的演唱、演奏形式,促使学生积极主动、全身心地感知并参与探究实践活动,提高了合唱能力,解决合唱教学中的这一问题。

三、 教学目标

情感·态度·价值观”目标:通过演唱、演奏歌曲,感受春天带来的喜悦之情。 “过程与方法”目标:采用听唱、模唱法学唱歌曲,通过对比、范唱的方式探究歌曲的情感, 并尝试用不同的演唱、演奏形式表现歌曲。 “知识与技能”目标:用轻快、明亮的声音,有感情地演唱歌曲,知道歌曲由两 个乐段构成,借助竖笛吹奏衬词低声部的方式辅助二声部的演唱。

四、教学重点与难点

教学重点:用轻快、明亮的声音准确、有感情地演唱歌曲 教学难点:前十六后八节奏的准确演唱

五、教学流程示意图

六、教学过程

教学 阶段 教师活动 学生活动 设计意图 时间安排

一、 听一听,唱一唱 听辨节奏,出示节奏: 教师分别拍击两条节奏 听辨两条节奏有什么不同? 出示十六分音符,教师 讲解(前八后十六和前十六后八的节奏) 十六分音符,把两个八分音符的符尾连在一起,叫符杠。 ④划着拍子读两条节奏(强化巩固) 2、教师任意弹奏一条旋律,学生听辨旋律用的是哪个节奏? 3、你能用“li”模唱吗?旋律进行视唱 学生边观察边模仿教师拍击的节奏。 学生交流两条节奏有什么不同? 学生通过教师介绍,了解十六分音符,把两个八分音符的符尾连在一起,叫符杠。 划着拍子齐读两条节奏(强化巩固) 学生听辨旋律用的是哪个节奏? 学生加入“li”模唱 视唱旋律 通过节奏听辨、视唱旋律,更好的掌握歌曲的前十六后八节奏,为学生学唱歌曲打下基础。 6分

二、 学唱歌曲 这段旋律你们熟悉吗?你们唱一唱,这是什么歌曲呀?(对学生进行前测) 纠正题目《嘀哩嘀哩》,听一听你们的演唱与歌曲有什么不同?对听到的歌曲有哪些了解? 复听(跟着音乐轻唱),找出歌曲中演唱的春天在哪里? 教师唱的形式问春天? 4、跟着琴演唱第一段歌词,谁提建议哪句歌词还能唱的再好听点? 前十六分音符的准确演唱(唇齿动作不大、舌尖灵巧) 4、教师范唱前两句,对比与学生唱的有什么不同? 完整跟琴唱第一段歌词,歌曲的情绪是否有变化 6、对比演唱歌曲的第四乐句、第八乐句,揭示歌曲是严格带再现的二段体结构7、按照第一段歌词的演唱,自学第二、三段歌词 学生兴奋地说出歌曲的歌名,如:春天在哪里? 欢快地演唱歌曲。 学生知道歌曲的名称《嘀哩嘀哩》 认真聆听歌曲并交流听到的音乐信息。 小声学唱歌曲,找出歌曲的春天在哪里? 教师演唱“春天在哪里?”指向哪个组,哪个组演唱回答。 学生完整演唱第一段歌词 学生指出前十六后八节奏的演唱 学生听辨教师的范唱 学生交流:力度有变化、断音、连音变化 学生模仿教师的范唱进行演唱 学生完整演唱第一段歌词,思考情绪的变化 学生对比唱四、八乐句,知道歌曲是严格带再现的二段体结构 学生自学第二、三段歌词 学生对歌曲较熟悉,通过学生自己唱一唱的形式,对学生的演唱进行前测,并结合学生演唱中出现的问题,采用听唱法、模唱 法唱会歌曲。运用对比唱等形式,知道歌曲是带再现的二段体结构。 11分

三、 唱好歌曲 1、歌曲的第一乐段分组进行对唱。歌词一问一答,唱出自豪感觉) 提示:前奏的重要性,进入歌唱的状态,要有表现(眼神、呼吸) 2、教师理解歌曲后的带动范唱歌曲,你能不能把美好的春天唱出来? 清新、惊喜、问句 3、“还有那会唱歌的小黄鹂”唱出发自内心的喜爱之情,谁能唱一唱。 4、有感情地看指挥完整清唱歌曲 5、老师也想唱一唱,听辩教师与学生演唱第一乐段歌词,有什么不同?加入了什么? 6分组唱第一乐段,齐唱第二乐段 引导学生分组演唱歌曲 第一乐段,一问一答唱出自豪感。 关注前奏的重要性,进入歌唱的状态,要有表现(眼神、呼吸) 学生聆听教师范唱, 个别同学示范,用自己的声音唱出发自内心的喜爱之情。 学生看教师指挥完整演唱歌曲 学生交流:在第一乐段,教师加入了“啦”伴唱 如:“春天在哪里”“啦啦啦” 学生练习“啦”的演唱 学生看指挥,分组加入“啦”唱第一乐段,齐唱第二乐段 运用对比、模唱等形式,分析歌曲的力度、声音,了解歌曲第一乐段一问一答的语气,唱出自豪感,以及对美好春天的赞美之情、喜爱之情有感 情地表现歌曲。 10分

四、 器乐演奏 1、出示低声部旋律 2、视唱旋律 3、教师示范指法 4、集体练习吹奏,慢速到快速(提示前十六分节奏吹奏短促、有弹性) 5.出示:二声部旋律 部分同学吹奏低声部,部分同学视唱高声部旋律 部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部歌词 8.两个声部合唱 学生视唱低声部旋律 学生随教师一起唱旋律动指法 集体练习吹奏, 慢速到快速 学生观察二声部旋律并按照分组进行练习 部分同学吹奏低声部,部分同学视唱高声部旋律 部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部歌词 两个声部合唱 通过视唱、竖笛吹奏歌曲衬词处低声部旋律,初步感受歌曲多声部的和声效果。 10分

五、 评价小结 1、分组有感情地背唱歌曲 2、教师介绍作者:潘振声 3、希望同学们也能像潘爷爷学习,做生活中的有心人,用音乐发现生活中的美。 学生分组有感情地背唱歌曲 听教师介绍了解潘振声,知道代表作品:《我在马路边捡到一分钱》、《好妈妈》、《祖国祖国我们爱你》等 通过分组演唱《嘀哩嘀哩》,能熟练掌握歌曲的旋律歌词,并能背唱歌词。 小结本课学习内容,介绍作曲家,激励学生继续学习。 3分

七、学习效果评价设计

评价方式: 教师过程性评价,关注学生学习状态 教师以激励性语言评价为主,通过观察、提问、监听学生的学习状态及时给与肯定评价,并贯穿于整个教学过程中。 学生积极评价他人,鼓励学生主动参与 培养学生认真观看他人的展示,心中有评价的标准,并能够客观地评价对方,从中找到他人的优点和自身不足。

评价量规: 评价等级评 价 标 准A能够自信、有表情地背着演唱歌曲,充分表现了歌曲情感。B能够自信、有表情地演唱歌曲,基本表现了歌曲情感。C能够表现歌曲,情感表达有待提高。

八、教学设计的特点

(一)以学生为主体,围绕听觉体验设计教学 音乐是听觉艺术,本节课将“听”放在首位,以学生为本进行教学内容及活动的设计。例如:由于学生对本课歌曲较熟悉,所以每个环节以学生为主体进行教学设计,运用视听同步方式,依据学生自身的音乐学习经验,先由学生唱一唱熟悉的歌曲,对学生进行学习的预测、前测,当学生的演唱再出现问题的时候,教师根据问题再进行有针对性的学习。由浅入深、逐层深入,引导学生主动建构,突出自主学习的特点,并通过对比聆听演唱,把观察与核心目标中的“唱”有机结合,采用对比、范唱、分组唱、个别同学唱等不同形式,把握歌曲的音乐情感和艺术形象,让学生在听辨节奏、演唱、乐器演奏、合唱等一系列音乐活动中感受音乐,发自内心的用歌声表现春天的美丽景色,从而提升学生的歌唱能力。 (二)遵循“认知学习理论”原则,提高唱歌教学的效率 本节课以课标为依托,遵循“认知学习理论”原则,了解学生的认知基础,根据学生的起点进行分析教材、设计教学。在对歌曲熟悉的基础上,进行合唱的练习。依据学生自身的音乐学习经验,运用聆听、模唱等多种方法,直观、形象的体验音乐形象;通过分析歌曲两个乐段的不同情感,教师有感情地带动唱,让学生亲身加入动作体验一问一答的关系,从而发自内心地表现出对春天的热爱;通过不同的演唱、演奏形式,促使学生积极主动、全身心地感知并参与探究实践活动,感受歌曲轻快地情绪。不仅如此,在每一个评价环节,力争引导学生通过聆听进行实践判断,进而调整,发挥学生的主观能动性,从而实现教学目标。

九、教学反思

《嘀哩嘀哩》这首歌曲对于学生来说并不陌生, 所以每个环节以学生为主体进行教学设计。本首歌曲往往会在演唱衬词部分时唱不清楚,造成这种结果的原因有节奏问题,同时也有吐字、咬字问题存在。所以,在导入环节中,将衬词部分的节奏单提出来,教师拍前十六后八、前八后十六的两条节奏,让学生听辨区分并用“嗒”来读节奏,然后在让学生进行视唱唱名,提示学生演唱时的具体方法,用“舌间”顶住上牙根儿,有弹性轻巧地唱,为后面学唱歌曲打下基础。 再听辨歌曲中出现的是哪条节奏时,学生们判断的很准确,巩固了前十六分音符的节奏,强化区分前八后十六和前十六后八的节奏,这样在教学过程中体验会更加生动实际。 同时,运用视听同步方式,依据学生自身的音乐学习经验,先由学生唱一唱熟悉的歌曲,对学生进行学习的预测、前测,当学生的演唱再出现问题的时候,教师根据问题再进行有针对性的学习。由浅入深、逐层深入,引导学生主动建构,突出自主学习的特点,并通过对比聆听演唱,把观察与核心目标中的“唱”有机结合,采用对比、范唱、分组唱、个别同学唱等不同形式,把握歌曲的音乐情感和艺术形象。 本节课以课标为依托,遵循“认知学习理论”原则,了解学生的认知基础,根据学生的起点进行分析教材、设计教学。所以在教学中引导学生初步唱好歌曲时,运用聆听、模唱等多种方法,直观、形象的体验音乐形象;通过分析歌曲两个乐段的不同情感,教师有感情地带动唱,让学生亲身加入动作体验一问一答的关系,从而发自内心地表现出对春天的热爱。 在合唱歌曲环节,部分同学吹奏低声部,部分同学唱高声部旋律,再到逐渐进行两个声部的合唱,逐层深入,通过不同的演唱、演奏形式,促使学生积极主动、全身心地感知并参与探究实践活动,发自内心的用歌声表现春天的美丽景色,从而提升学生的歌唱能力。不仅如此,在每一个评价环节,力争引导学生通过聆听进行实践判断,进而调整,发挥学生的主观能动性,从而实现教学目标。

同课章节目录