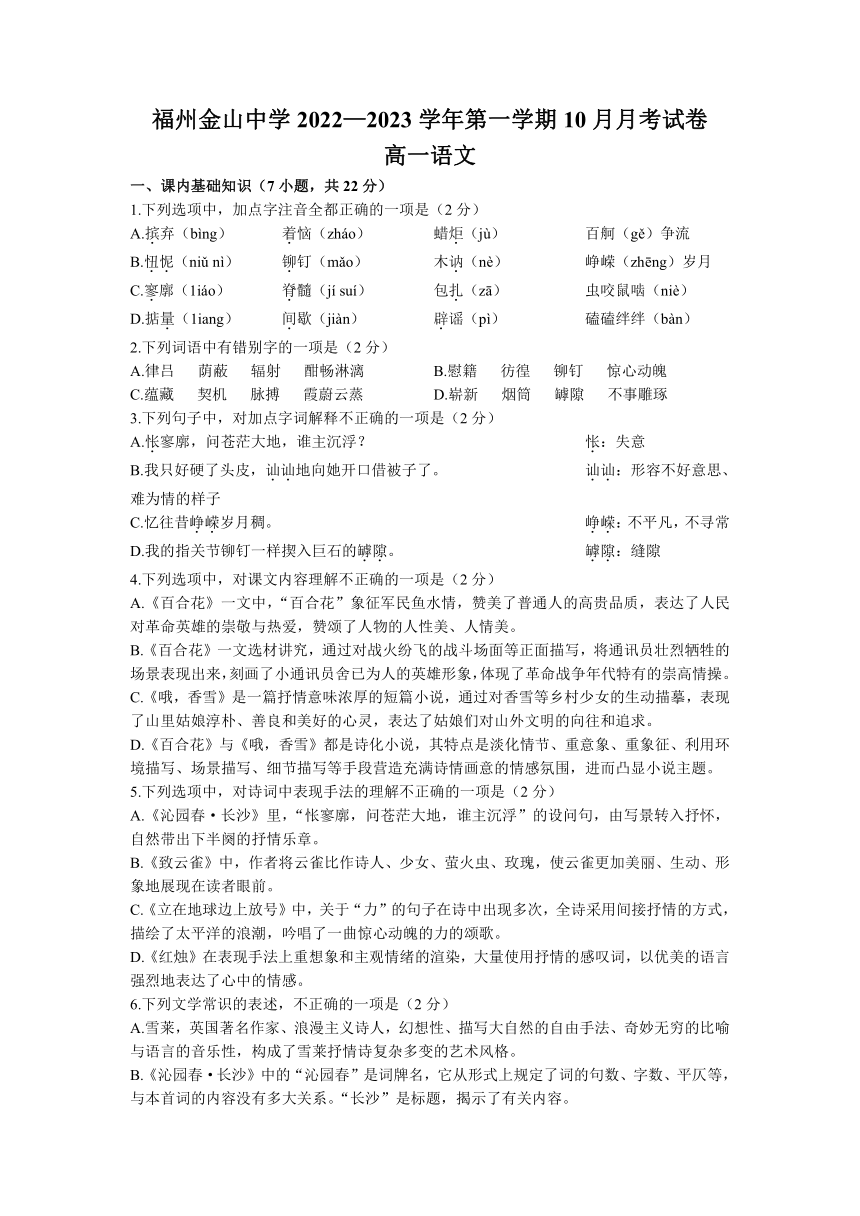

福建省福州市金山中学2022-2023学年高一10月月考语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省福州市金山中学2022-2023学年高一10月月考语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-28 13:20:57 | ||

图片预览

文档简介

福州金山中学2022—2023学年第一学期10月月考试卷

高一语文

一、课内基础知识(7小题,共22分)

1.下列选项中,加点字注音全都正确的一项是(2分)

A.摈弃(bìng) 着恼(zháo) 蜡炬(jù) 百舸(gě)争流

B.忸怩(niǔ nì) 铆钉(mǎo) 木讷(nè) 峥嵘(zhēng)岁月

C.寥廓(1iáo) 脊髓(jí suí) 包扎(zā) 虫咬鼠啮(niè)

D.掂量(1iang) 间歇(jiàn) 辟谣(pì) 磕磕绊绊(bàn)

2.下列词语中有错别字的一项是(2分)

A.律吕 荫蔽 辐射 酣畅淋漓 B.慰籍 彷徨 铆钉 惊心动魄

C.蕴藏 契机 脉搏 霞蔚云蒸 D.崭新 烟筒 罅隙 不事雕琢

3.下列句子中,对加点字词解释不正确的一项是(2分)

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮? 怅:失意

B.我只好硬了头皮,讪讪地向她开口借被子了。 讪讪:形容不好意思、难为情的样子

C.忆往昔峥嵘岁月稠。 峥嵘:不平凡,不寻常

D.我的指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙。 罅隙:缝隙

4.下列选项中,对课文内容理解不正确的一项是(2分)

A.《百合花》一文中,“百合花”象征军民鱼水情,赞美了普通人的高贵品质,表达了人民对革命英雄的崇敬与热爱,赞颂了人物的人性美、人情美。

B.《百合花》一文选材讲究,通过对战火纷飞的战斗场面等正面描写,将通讯员壮烈牺牲的场景表现出来,刻画了小通讯员舍已为人的英雄形象,体现了革命战争年代特有的崇高情操。

C.《哦,香雪》是一篇抒情意味浓厚的短篇小说,通过对香雪等乡村少女的生动描摹,表现了山里姑娘淳朴、善良和美好的心灵,表达了姑娘们对山外文明的向往和追求。

D.《百合花》与《哦,香雪》都是诗化小说,其特点是淡化情节、重意象、重象征、利用环境描写、场景描写、细节描写等手段营造充满诗情画意的情感氛围,进而凸显小说主题。

5.下列选项中,对诗词中表现手法的理解不正确的一项是(2分)

A.《沁园春·长沙》里,“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”的设问句,由写景转入抒怀,自然带出下半阕的抒情乐章。

B.《致云雀》中,作者将云雀比作诗人、少女、萤火虫、玫瑰,使云雀更加美丽、生动、形象地展现在读者眼前。

C.《立在地球边上放号》中,关于“力”的句子在诗中出现多次,全诗采用间接抒情的方式,描绘了太平洋的浪潮,吟唱了一曲惊心动魄的力的颂歌。

D.《红烛》在表现手法上重想象和主观情绪的渲染,大量使用抒情的感叹词,以优美的语言强烈地表达了心中的情感。

6.下列文学常识的表述,不正确的一项是(2分)

A.雪莱,英国著名作家、浪漫主义诗人,幻想性、描写大自然的自由手法、奇妙无穷的比喻与语言的音乐性,构成了雪莱抒情诗复杂多变的艺术风格。

B.《沁园春·长沙》中的“沁园春”是词牌名,它从形式上规定了词的句数、字数、平仄等,与本首词的内容没有多大关系。“长沙”是标题,揭示了有关内容。

C.所谓意境,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,就是融入诗人思想感情的“物象”。而意象是指作品中描绘的生活图景与所表现的思想情感融为一体而形成的艺术境界,特点是景中有情,情中有景,情景交融。

D.闻一多,新月派代表诗人和学者,提出诗歌“三美”主张:诗的实力不单包括音乐的美、绘画的美,还有建筑的美,奠定了新格律诗派的理论基础。

7.名句名篇默写(10分)

(1)《沁园春·长沙》中通过仰望与俯瞰之景展现浩大之志的句子是:__________,__________。

(2)《沁园春·长沙》中表现了词人年轻时意气奔放,强劲有力的两句是__________,__________。

(3)《沁园春·长沙》中表现词人蔑视权贵的句子是:__________。

(4)________________,悠悠我心。(曹操《短歌行》)

(5)山不厌高,________________。________________,天下归心。(曹操《短歌行》)

(6)________________,池鱼思故渊。(陶渊明《归园田居(其一))

(7)狗吠深巷中,________________。(陶渊明《归园田居(其一))

二、现代诗歌鉴赏(3小题,共8分)

阅读下面这首诗,完成8~10题。(8分)

我为少男少女们歌唱 何其芳

我为少男少女们歌唱

我歌唱早晨,

我歌唱希望,

我歌唱那些属于未来的事物

我歌唱那些正在生长的力量

我的歌呵,

你飞吧,

飞到那些年轻人的心中

去找你停留的地方。

所有使我像草一样颤抖过的

快乐或者好的思想,

都变成声音

飞到四方八面去吧,

不管它像一阵微风

或者一片阳光。

轻轻地从我琴弦上

失掉了成年的忧伤,

我重新变得年轻了,

我的血流得很快,

对于生活我又充满了梦想,

充满了渴望。

(选自《解放日报》1941年12月8日)

8.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是(2分)

A.“我的歌呵,你飞吧,飞到那些年轻人的心中/去找你停留的地方”,诗人想象歌会长上翅膀,希望歌在年轻人心里扎根生长。

B.第三节写“我”对新生活的梦想和渴望。诗人奉献给年轻人的“快乐”和“好的思想”从何而来呢?是从革命斗争生活中汲取来的。

C.“轻轻地从我琴弦上/失掉了成年的忧伤”,这是诗人对自己思想感情的转变的形象说明。“琴弦”就是诗句,像弦一样传弹奏乐章。

D.“对于生活我又充满了的梦想,充满了渴望”中一个“又”字,除表达诗人对生活的热爱和追求,也看出作者时而忧伤时而彷徨。

9.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)

A.第一节用“早晨”“希望”等具体可感的形象平淡开篇,预示着在第二节必有妙笔加以转换。

B.第二节出现了“飞到那些年轻人的心中/去找你停留的地方”,使第一节的意境逐渐形成。

C.“轻轻地从我琴弦上/失掉了成年的忧伤”,与起句“歌唱”呼应,构成浑然一体的意境。

D.诗歌表现作者对“少男少女们”的深刻认识,以炽烈的感情感动人,以明快的思想鼓舞人。

10.为什么“我”会“重新变得年轻了”?请结合文本分机。(4分)

三、文学类文本(4小题,共14分)

阅读下面的文字,完成11-14小题。

荷花淀(节选) 孙犁

月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很,白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。

这女人编着席。不久在她的身子下面,就编成了一大片。她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。

但是大门还没关,丈夫还没回来。

很晚丈夫才回来了。这年轻人不过二十五六岁,头戴一硕大草帽,上身穿一件洁白的小褂,黑单裤卷过了膝盖,光着脚。他叫水生,小苇庄的游击组长,党的负责人。今天领着游击组到区上开会去来。女人抬头笑着问:

“今天怎么回来的这么晚?”站起来要去端饭。水生坐在台阶上说:“吃过饭了,你不要去拿。”

女人就又坐在席子上。她望着丈夫的脸,她看出他的脸有些红涨,说话也有些气喘。她问:“他们几个哩?”

水生说:“还在区上。爹哩?”

女人说:“睡了。”

“小华哩?”“和他爷爷去收了半天虾篓,早就睡了。他们几个为什么还不回来?”

水生笑了一下。女人看出他笑的不像平常,“怎么了,你?”

水生小声说:“明天我就到大部队上去了。”

女人的手指震动了一下,像是叫苇屑子划破了手,她把一个手指放在嘴里吮了一下。水生说:“今天县委召集我们开会。假若敌人再在同口安上据点,那和端村就成了一条线,淀里的斗争形势就变了。会上决定成立一个地区队。我第一个举手报了名的。”

女人低着头说:“你总是很积极的。”

水生说:“我是村里的游击组长,是干部,自然要站在头里,他们几个也报了名。他们不敢回来,怕家里的人拖尾巴。公推我代表,回来和家里人们说一说。他们全觉得你还开明一些。”

女人没有说话。过了一会,她才说:“你走,我不拦你,家里怎么办?”

水生指着父亲的小房叫她小声一些。说:“家里,自然有别人照顾。可是咱的庄子小,这一次参军的就有七个。庄上青年人少了,也不能全靠别人,家里的事,你就多做些,爹老了,小华还不懂事。”

女人鼻子里有些酸,但她并没有哭。只说:“你明白家里的难处就好了。”

水生想安慰她。因为要考虑准备的事情还太多,他只说了两句:“千斤的担子你先担吧,打走了鬼子,我回来谢你。”

说罢,他就到别人家里去了,他说回来再和父亲谈。

鸡叫的时候,水生才回来。女人还是呆呆地坐在院子里等他,她说:“你有什么话嘱咐我吧!”

“没有什么话了,我走了,你要不断进步,识字,生产。”

“嗯。”

“什么事也不要落在别人后面!”

“嗯,还有什么?”

“不要叫敌人汉奸捉活的。捉住了要和他拼命。”这才是那最重要的一句,女人流着眼泪答应了他。

第二天,女人给他打点好一个小小的包裹,里面包了一身新单衣,一条新毛巾,一双新鞋子。那几家也是这些东西,交水生带去。一家人送他出了门。父亲一手拉着小华,对他说:“水生,你干的是光荣事情,我不拦你,你放心走吧。大人孩子我给你照顾,什么也不要惦记。”

全庄的男女老少也送他出来,水生对大家笑一笑,上船走了。

11.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)

A.水生嫂听说丈夫要赴前线打击日寇,编席时手指划破、鼻子发酸、为丈夫打点包裹等细节,真实地表现了她把对丈夫的依恋与离别的感伤转化为理解和支持的心理过程。

B.小说描写夫妻二人的对话属于工笔细描,而对水生与其他家人的沟通及水生到别家做工作的情节只是粗线条勾勒,这就使得小说结构疏密相间,章法活泼而不失严谨。

C.作为“荷花淀派”的代表作,小说风格清新淳朴,对薄雾、清风、荷香等有水乡气息的景物的描写,与质朴而真挚的话别语言自然和谐地相互映衬,富有浓郁的乡土气息。

D.小说塑造人物时虚写与实写相结合,详略得当,错落有致:水生及水生嫂是实写,水生父亲及儿子、同村的其他游击队员是虚写;对水生夫妻详写,其他人物着墨不多。

12.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)

A.水生嫂编着芦席,周围是一大片“洁白的芦苇”,淀里是“银白世界”,这些色彩和“干净”的院子搭配得特别和谐。

B.水生嫂听到丈夫参军的消息后内心波澜反映到织席的手上,但她识大体、顾大局,用“吮”的动作迅速平复了自己的情绪。

C.面对水生带着大男子主义意味的嘱咐,水生嫂只有“嗯”的回复,这反映时局危急使得年轻夫妇之间的交流沟通变得艰难。

D.小说以水生嫂为代表的女性视角叙事,纯净的眼睛里过滤了战争的残酷,展现了白洋淀地区的风情美、人性美,乡土气息浓郁。

13.通过传神的细节描写来展现人物的内心世界,是刻画人物常用的手法之一,请从文章举出一例并作简要分析。(4分)

14.小说开头两段文字有什么作用?请结合文本简要分析。(6分)

四、《乡土本色》(3小题,共8分)

阅读第一章中的节选文字,完成15-17小题。

乡土本色(节选)

①从基层上看去。中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

②我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人,那些人的生活怎样,对于我们至多只有一些好奇的兴趣罢了。以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

③靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,“土”是他们的命根。在数量上占着最高地位的神,无疑的是“土地”。“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。我初次出国时,我的奶妈偷偷的把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有这类似的风俗,使我更领略了“土”在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。

④农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之象是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

⑤直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。我遇见过一位在张北一带研究语言的朋友。我问他说在这一带的语言中有没有受蒙古语的影响。他摇了摇头,不但语言上看不出什么影响,其他方面也很少。他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特性之一。我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使象抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的。

15.下列理解和分析,符合原文的一项是(2分)

A.乡土社会是近百年来与东西方接触后产生。

B.在古代的远东大陆上,原始人就开始种地。

C.走出黄河流域农业区的子弟仍采取种地谋生。

D美国朋友和史禄国的两种说法实质是矛盾的。

16.下列推断和分析,不符合原文的一项是(2分)

A.东西方有关土地信仰方面有类似的情况。 B.土地庄稼不能流动,因此农民也很难流动。

C.乡土社会的特性之一就是人口相对固定。 D.只有灾害战争才能使农民舍弃以农为生。

17.近日嫦娥五号从月球带回来2公斤土壤。诸多网友十分关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。对此在央视新闻中,专家解释称月球土壤中不含任何有机养分,不能种菜。请你结合《乡土本色》节选片段,解释网友为何关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。(4分)

五、语言文字运用(3小题,共8分)

李白的想象力 ① ,无拘无束。他能够重重突破现实的束缚,从独到的角度欣赏景色,产生全新的观点见解。诗歌也体现出变幻莫测、丰富多彩的特征,富含新奇的、独一无二的审美观念。例如,他笔下的月亮变化多端,在不同的情境中,呈现出的特征 ② ,有时是一位可靠的朋友,有时成为促膝长谈的知己,有时又成了高高在上、高不可攀的理想的象征。《月下独酌》中,他将明月、影子拟人化,直接邀请它们同自己一起饮酒作乐;《梦游天姥吟留别》中,他将湖中月亮拟人化,化身 ③ 地送别自己的朋友;《古朗月行》中,他又对月亮的来历进行多方猜测,甚至怀疑它是来自瑶台的镜子。李白诗歌中的意象从来不是 ④ 的,而是千变万化。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(4分)

19.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

六、作文(40分)

请以“青春畅想”为题,写一篇文章。

要求:自定文意;不要套作、抄袭,泄露个人信息;不少于600字。

福州金山中学2022—2023学年第一学期10月月考高一语文参考答案

1. D

【详解】A项,“摈弃”的“摈”应读bìn;B项,“忸怩”应读niǔ ní;C项,“脊髓”应读jǐ suǐ。

2. B

【详解】B项,慰籍——慰藉(着意安慰、抚慰)。

3. A

【详解】“怅”字在本词中不能理解为“失意”,这里用来表达由深思而引发的慷慨激昂的心绪。

4. B

【详解】作品将战火纷飞的战斗场面设为背景,将通讯员壮烈牺牲的场景通过担架员的叙述从侧面表现出来。

5. C

【详解】C.“关于‘力’的句子在诗中出现多次,全诗采用间接抒情的方式”分析错误,《立在地球边上放号》中,诗人怀着十分崇敬的心情,由衷地赞美和颂扬劳动和工农大众。描写“力”的句子,采取直接抒情的方式。

6. C

【详解】所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入诗人思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象。而意境是指作品中描绘的生活图景与所表现的思想情感融为一体而形成的艺术境界。特点是景中有情,情中有景,情景交融。

7.

(1)鹰击长空,鱼翔浅底 (2)书生意气,挥斥方遒

(3)粪土当年万户侯 (4)青青子衿

(5)海不厌深。周公吐哺 (6)羁鸟恋旧林

(7)鸡鸣桑树颠

8. D

解析:D项,“也看出作者时而忧伤时而彷徨”错。

9. A

解析:A项,“具体可感的形象”错,“早晨”“希望”等词是观念性的名词。

10.答案:作者歌唱充满活力的青春,同时也深受火热的青年、火热的生活感染,感到青春焕发,因此诗人“失掉了成年的忧伤,重新为心灵注人乐观、向上的激情,对生活、对祖国、对民族充满希望,充满必胜的信心。

11. D

水生父亲及儿子也是实写。

12. D

13.(示例)(例句)女人的手指震动了一下,想是叫苇眉子划破了手,她把一个手指放在嘴里吮了一下。

(分析)运用细节描写,手指“震动”是因为女人听到丈夫明天要参军到大部队上去的消息,出乎她的意料,是其心里震惊的表现。她把一个手指放在嘴里“吮”了一下,她用这个动作迅速平复了自己的情绪,是不想让丈夫看到自己的软弱,体现了她识大体、明大义的坚强性格。

14.参考答案一:

①运用诗化的语言渲染了荷花淀清新宁静、恬静美好的氛围

②运用比喻、拟人的修辞手法,表现了女人的勤劳能干、心灵手巧,烘托了她对平静生活和美好家乡的热爱,为下文夫妻话别,水生等人保卫家乡赴前线的情节做铺垫。

参考答案二;

(1)为故事情节做铺垫。描写荷花淀傍晚的小院,交代故事发生的场景,引出水生嫂织席等待丈夫的故事。

(2)环境描写渲染气氛。描写荷花淀的平静优美,营造了祥和的生活氛围,为下文的日寇侵略做了铺垫。

(3)衬托人物形象。又薄又细的苇眉子在她怀里跳跃着,水生嫂像坐在一片洁白的雪地上,体现了水生嫂的勤快利落,编席手艺好。

(4)暗示小说主题。诗意朦胧的环境,祥和的生活氛围会遭到破坏,引出了保家卫国的主题。

(每点2分。答对三点即可得满分。意思对即可。)

15. C

解析:A.“是近百年来与东西方接触后产生”错误,原文第一段说“我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会”,并不是说乡土社会是和西方接触产生的,而是说和西方接触后“从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会”,但中国基层仍是“乡土”的。

B.“在古代的远东大陆上,原始人就开始种地”过于绝对,原文第二段“在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人……这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了”,是“可能”而非“就开始”。

D.“美国朋友和史禄国的两种说法实质是矛盾的”错误,原文第二段“美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地播种”“史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地”,可见,两人说的都是同样的情况,中国人无论到了哪里,都要“种地”,因此并不矛盾。

16. D

解析:D项“只有灾害战争才能使农民舍弃以农为生”说法太过绝对,原文最后一段说“大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使象抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的”。可见,即使灾害、战争会让他们背井离乡,却也未必能使所以农民都舍弃以农为生,从原文的前文看,无论农民流亡到哪里,都要先试试“能不能种地”。

17.①种地是中国人最普通的谋生办法,靠泥土生存的人才最能明白泥土的可贵。

②种地的习惯一直刻在中国人的基因里,无论是到牧区、西伯利亚,还是飞上月球,中国人都关注着土壤能否种地。

③中国民族与泥土难以分开,从土里长出过光荣历史,也受到土地的束缚,即使飞上天,也依旧关注月壤的“种地”功能。

【解析】

根据《乡土中国》“乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法……”和“靠种地谋生的人才明白泥土的可贵”可知,对于中国人来说,种地是不可割舍的谋生办法,土地对于中国人来说是非常可贵的;

根据《乡土中国》“而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统……远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地”可知,习惯了种地的中国人,无论到哪都关注土地是否能播种,与关注月球土壤的现象不谋而合;

根据《乡土中国》“从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子”可知,中国民族与泥土难以分开,有从土里长出过光荣历史,也受到土地的束缚,即使飞上天,也依旧关注月壤的“种地”功能。

本题考查学生探究文本问题,提出见解的能力。

18.①天马行空 ②大相径庭 ③依依不舍 ④一成不变

【详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,结合“无拘无束”可知此处形容李白的想象力纵横驰骋,不受拘束,可想到“天马行空”。

第二空,结合“变化多端”“在不同的情境中”可知此处说特征很不一样,可以想到“大相径庭”。

第三空,此处形容送别时的情态,可以想到“依依不舍”。

第四空,此处是“千变万化”的反义词,可以想到“一成不变”。

19.第一句改为:他能够突破现实的重重束缚;第三句改为:得出全新的观点见解。

【详解】画线句子有两处语病:

一是“重重突破现实的束缚”语序不当,改为“他能够突破现实的重重束缚”;

二是“产生全新的观点见解”搭配不当,改为“得出全新的观点见解”。

20.略

高一语文

一、课内基础知识(7小题,共22分)

1.下列选项中,加点字注音全都正确的一项是(2分)

A.摈弃(bìng) 着恼(zháo) 蜡炬(jù) 百舸(gě)争流

B.忸怩(niǔ nì) 铆钉(mǎo) 木讷(nè) 峥嵘(zhēng)岁月

C.寥廓(1iáo) 脊髓(jí suí) 包扎(zā) 虫咬鼠啮(niè)

D.掂量(1iang) 间歇(jiàn) 辟谣(pì) 磕磕绊绊(bàn)

2.下列词语中有错别字的一项是(2分)

A.律吕 荫蔽 辐射 酣畅淋漓 B.慰籍 彷徨 铆钉 惊心动魄

C.蕴藏 契机 脉搏 霞蔚云蒸 D.崭新 烟筒 罅隙 不事雕琢

3.下列句子中,对加点字词解释不正确的一项是(2分)

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮? 怅:失意

B.我只好硬了头皮,讪讪地向她开口借被子了。 讪讪:形容不好意思、难为情的样子

C.忆往昔峥嵘岁月稠。 峥嵘:不平凡,不寻常

D.我的指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙。 罅隙:缝隙

4.下列选项中,对课文内容理解不正确的一项是(2分)

A.《百合花》一文中,“百合花”象征军民鱼水情,赞美了普通人的高贵品质,表达了人民对革命英雄的崇敬与热爱,赞颂了人物的人性美、人情美。

B.《百合花》一文选材讲究,通过对战火纷飞的战斗场面等正面描写,将通讯员壮烈牺牲的场景表现出来,刻画了小通讯员舍已为人的英雄形象,体现了革命战争年代特有的崇高情操。

C.《哦,香雪》是一篇抒情意味浓厚的短篇小说,通过对香雪等乡村少女的生动描摹,表现了山里姑娘淳朴、善良和美好的心灵,表达了姑娘们对山外文明的向往和追求。

D.《百合花》与《哦,香雪》都是诗化小说,其特点是淡化情节、重意象、重象征、利用环境描写、场景描写、细节描写等手段营造充满诗情画意的情感氛围,进而凸显小说主题。

5.下列选项中,对诗词中表现手法的理解不正确的一项是(2分)

A.《沁园春·长沙》里,“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”的设问句,由写景转入抒怀,自然带出下半阕的抒情乐章。

B.《致云雀》中,作者将云雀比作诗人、少女、萤火虫、玫瑰,使云雀更加美丽、生动、形象地展现在读者眼前。

C.《立在地球边上放号》中,关于“力”的句子在诗中出现多次,全诗采用间接抒情的方式,描绘了太平洋的浪潮,吟唱了一曲惊心动魄的力的颂歌。

D.《红烛》在表现手法上重想象和主观情绪的渲染,大量使用抒情的感叹词,以优美的语言强烈地表达了心中的情感。

6.下列文学常识的表述,不正确的一项是(2分)

A.雪莱,英国著名作家、浪漫主义诗人,幻想性、描写大自然的自由手法、奇妙无穷的比喻与语言的音乐性,构成了雪莱抒情诗复杂多变的艺术风格。

B.《沁园春·长沙》中的“沁园春”是词牌名,它从形式上规定了词的句数、字数、平仄等,与本首词的内容没有多大关系。“长沙”是标题,揭示了有关内容。

C.所谓意境,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,就是融入诗人思想感情的“物象”。而意象是指作品中描绘的生活图景与所表现的思想情感融为一体而形成的艺术境界,特点是景中有情,情中有景,情景交融。

D.闻一多,新月派代表诗人和学者,提出诗歌“三美”主张:诗的实力不单包括音乐的美、绘画的美,还有建筑的美,奠定了新格律诗派的理论基础。

7.名句名篇默写(10分)

(1)《沁园春·长沙》中通过仰望与俯瞰之景展现浩大之志的句子是:__________,__________。

(2)《沁园春·长沙》中表现了词人年轻时意气奔放,强劲有力的两句是__________,__________。

(3)《沁园春·长沙》中表现词人蔑视权贵的句子是:__________。

(4)________________,悠悠我心。(曹操《短歌行》)

(5)山不厌高,________________。________________,天下归心。(曹操《短歌行》)

(6)________________,池鱼思故渊。(陶渊明《归园田居(其一))

(7)狗吠深巷中,________________。(陶渊明《归园田居(其一))

二、现代诗歌鉴赏(3小题,共8分)

阅读下面这首诗,完成8~10题。(8分)

我为少男少女们歌唱 何其芳

我为少男少女们歌唱

我歌唱早晨,

我歌唱希望,

我歌唱那些属于未来的事物

我歌唱那些正在生长的力量

我的歌呵,

你飞吧,

飞到那些年轻人的心中

去找你停留的地方。

所有使我像草一样颤抖过的

快乐或者好的思想,

都变成声音

飞到四方八面去吧,

不管它像一阵微风

或者一片阳光。

轻轻地从我琴弦上

失掉了成年的忧伤,

我重新变得年轻了,

我的血流得很快,

对于生活我又充满了梦想,

充满了渴望。

(选自《解放日报》1941年12月8日)

8.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是(2分)

A.“我的歌呵,你飞吧,飞到那些年轻人的心中/去找你停留的地方”,诗人想象歌会长上翅膀,希望歌在年轻人心里扎根生长。

B.第三节写“我”对新生活的梦想和渴望。诗人奉献给年轻人的“快乐”和“好的思想”从何而来呢?是从革命斗争生活中汲取来的。

C.“轻轻地从我琴弦上/失掉了成年的忧伤”,这是诗人对自己思想感情的转变的形象说明。“琴弦”就是诗句,像弦一样传弹奏乐章。

D.“对于生活我又充满了的梦想,充满了渴望”中一个“又”字,除表达诗人对生活的热爱和追求,也看出作者时而忧伤时而彷徨。

9.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)

A.第一节用“早晨”“希望”等具体可感的形象平淡开篇,预示着在第二节必有妙笔加以转换。

B.第二节出现了“飞到那些年轻人的心中/去找你停留的地方”,使第一节的意境逐渐形成。

C.“轻轻地从我琴弦上/失掉了成年的忧伤”,与起句“歌唱”呼应,构成浑然一体的意境。

D.诗歌表现作者对“少男少女们”的深刻认识,以炽烈的感情感动人,以明快的思想鼓舞人。

10.为什么“我”会“重新变得年轻了”?请结合文本分机。(4分)

三、文学类文本(4小题,共14分)

阅读下面的文字,完成11-14小题。

荷花淀(节选) 孙犁

月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很,白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。

这女人编着席。不久在她的身子下面,就编成了一大片。她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。

但是大门还没关,丈夫还没回来。

很晚丈夫才回来了。这年轻人不过二十五六岁,头戴一硕大草帽,上身穿一件洁白的小褂,黑单裤卷过了膝盖,光着脚。他叫水生,小苇庄的游击组长,党的负责人。今天领着游击组到区上开会去来。女人抬头笑着问:

“今天怎么回来的这么晚?”站起来要去端饭。水生坐在台阶上说:“吃过饭了,你不要去拿。”

女人就又坐在席子上。她望着丈夫的脸,她看出他的脸有些红涨,说话也有些气喘。她问:“他们几个哩?”

水生说:“还在区上。爹哩?”

女人说:“睡了。”

“小华哩?”“和他爷爷去收了半天虾篓,早就睡了。他们几个为什么还不回来?”

水生笑了一下。女人看出他笑的不像平常,“怎么了,你?”

水生小声说:“明天我就到大部队上去了。”

女人的手指震动了一下,像是叫苇屑子划破了手,她把一个手指放在嘴里吮了一下。水生说:“今天县委召集我们开会。假若敌人再在同口安上据点,那和端村就成了一条线,淀里的斗争形势就变了。会上决定成立一个地区队。我第一个举手报了名的。”

女人低着头说:“你总是很积极的。”

水生说:“我是村里的游击组长,是干部,自然要站在头里,他们几个也报了名。他们不敢回来,怕家里的人拖尾巴。公推我代表,回来和家里人们说一说。他们全觉得你还开明一些。”

女人没有说话。过了一会,她才说:“你走,我不拦你,家里怎么办?”

水生指着父亲的小房叫她小声一些。说:“家里,自然有别人照顾。可是咱的庄子小,这一次参军的就有七个。庄上青年人少了,也不能全靠别人,家里的事,你就多做些,爹老了,小华还不懂事。”

女人鼻子里有些酸,但她并没有哭。只说:“你明白家里的难处就好了。”

水生想安慰她。因为要考虑准备的事情还太多,他只说了两句:“千斤的担子你先担吧,打走了鬼子,我回来谢你。”

说罢,他就到别人家里去了,他说回来再和父亲谈。

鸡叫的时候,水生才回来。女人还是呆呆地坐在院子里等他,她说:“你有什么话嘱咐我吧!”

“没有什么话了,我走了,你要不断进步,识字,生产。”

“嗯。”

“什么事也不要落在别人后面!”

“嗯,还有什么?”

“不要叫敌人汉奸捉活的。捉住了要和他拼命。”这才是那最重要的一句,女人流着眼泪答应了他。

第二天,女人给他打点好一个小小的包裹,里面包了一身新单衣,一条新毛巾,一双新鞋子。那几家也是这些东西,交水生带去。一家人送他出了门。父亲一手拉着小华,对他说:“水生,你干的是光荣事情,我不拦你,你放心走吧。大人孩子我给你照顾,什么也不要惦记。”

全庄的男女老少也送他出来,水生对大家笑一笑,上船走了。

11.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)

A.水生嫂听说丈夫要赴前线打击日寇,编席时手指划破、鼻子发酸、为丈夫打点包裹等细节,真实地表现了她把对丈夫的依恋与离别的感伤转化为理解和支持的心理过程。

B.小说描写夫妻二人的对话属于工笔细描,而对水生与其他家人的沟通及水生到别家做工作的情节只是粗线条勾勒,这就使得小说结构疏密相间,章法活泼而不失严谨。

C.作为“荷花淀派”的代表作,小说风格清新淳朴,对薄雾、清风、荷香等有水乡气息的景物的描写,与质朴而真挚的话别语言自然和谐地相互映衬,富有浓郁的乡土气息。

D.小说塑造人物时虚写与实写相结合,详略得当,错落有致:水生及水生嫂是实写,水生父亲及儿子、同村的其他游击队员是虚写;对水生夫妻详写,其他人物着墨不多。

12.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)

A.水生嫂编着芦席,周围是一大片“洁白的芦苇”,淀里是“银白世界”,这些色彩和“干净”的院子搭配得特别和谐。

B.水生嫂听到丈夫参军的消息后内心波澜反映到织席的手上,但她识大体、顾大局,用“吮”的动作迅速平复了自己的情绪。

C.面对水生带着大男子主义意味的嘱咐,水生嫂只有“嗯”的回复,这反映时局危急使得年轻夫妇之间的交流沟通变得艰难。

D.小说以水生嫂为代表的女性视角叙事,纯净的眼睛里过滤了战争的残酷,展现了白洋淀地区的风情美、人性美,乡土气息浓郁。

13.通过传神的细节描写来展现人物的内心世界,是刻画人物常用的手法之一,请从文章举出一例并作简要分析。(4分)

14.小说开头两段文字有什么作用?请结合文本简要分析。(6分)

四、《乡土本色》(3小题,共8分)

阅读第一章中的节选文字,完成15-17小题。

乡土本色(节选)

①从基层上看去。中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

②我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人,那些人的生活怎样,对于我们至多只有一些好奇的兴趣罢了。以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真象是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

③靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,“土”是他们的命根。在数量上占着最高地位的神,无疑的是“土地”。“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。我初次出国时,我的奶妈偷偷的把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有这类似的风俗,使我更领略了“土”在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。

④农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之象是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

⑤直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。我遇见过一位在张北一带研究语言的朋友。我问他说在这一带的语言中有没有受蒙古语的影响。他摇了摇头,不但语言上看不出什么影响,其他方面也很少。他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特性之一。我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使象抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的。

15.下列理解和分析,符合原文的一项是(2分)

A.乡土社会是近百年来与东西方接触后产生。

B.在古代的远东大陆上,原始人就开始种地。

C.走出黄河流域农业区的子弟仍采取种地谋生。

D美国朋友和史禄国的两种说法实质是矛盾的。

16.下列推断和分析,不符合原文的一项是(2分)

A.东西方有关土地信仰方面有类似的情况。 B.土地庄稼不能流动,因此农民也很难流动。

C.乡土社会的特性之一就是人口相对固定。 D.只有灾害战争才能使农民舍弃以农为生。

17.近日嫦娥五号从月球带回来2公斤土壤。诸多网友十分关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。对此在央视新闻中,专家解释称月球土壤中不含任何有机养分,不能种菜。请你结合《乡土本色》节选片段,解释网友为何关注“月球土壤能不能种菜”这一话题。(4分)

五、语言文字运用(3小题,共8分)

李白的想象力 ① ,无拘无束。他能够重重突破现实的束缚,从独到的角度欣赏景色,产生全新的观点见解。诗歌也体现出变幻莫测、丰富多彩的特征,富含新奇的、独一无二的审美观念。例如,他笔下的月亮变化多端,在不同的情境中,呈现出的特征 ② ,有时是一位可靠的朋友,有时成为促膝长谈的知己,有时又成了高高在上、高不可攀的理想的象征。《月下独酌》中,他将明月、影子拟人化,直接邀请它们同自己一起饮酒作乐;《梦游天姥吟留别》中,他将湖中月亮拟人化,化身 ③ 地送别自己的朋友;《古朗月行》中,他又对月亮的来历进行多方猜测,甚至怀疑它是来自瑶台的镜子。李白诗歌中的意象从来不是 ④ 的,而是千变万化。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(4分)

19.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

六、作文(40分)

请以“青春畅想”为题,写一篇文章。

要求:自定文意;不要套作、抄袭,泄露个人信息;不少于600字。

福州金山中学2022—2023学年第一学期10月月考高一语文参考答案

1. D

【详解】A项,“摈弃”的“摈”应读bìn;B项,“忸怩”应读niǔ ní;C项,“脊髓”应读jǐ suǐ。

2. B

【详解】B项,慰籍——慰藉(着意安慰、抚慰)。

3. A

【详解】“怅”字在本词中不能理解为“失意”,这里用来表达由深思而引发的慷慨激昂的心绪。

4. B

【详解】作品将战火纷飞的战斗场面设为背景,将通讯员壮烈牺牲的场景通过担架员的叙述从侧面表现出来。

5. C

【详解】C.“关于‘力’的句子在诗中出现多次,全诗采用间接抒情的方式”分析错误,《立在地球边上放号》中,诗人怀着十分崇敬的心情,由衷地赞美和颂扬劳动和工农大众。描写“力”的句子,采取直接抒情的方式。

6. C

【详解】所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入诗人思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象。而意境是指作品中描绘的生活图景与所表现的思想情感融为一体而形成的艺术境界。特点是景中有情,情中有景,情景交融。

7.

(1)鹰击长空,鱼翔浅底 (2)书生意气,挥斥方遒

(3)粪土当年万户侯 (4)青青子衿

(5)海不厌深。周公吐哺 (6)羁鸟恋旧林

(7)鸡鸣桑树颠

8. D

解析:D项,“也看出作者时而忧伤时而彷徨”错。

9. A

解析:A项,“具体可感的形象”错,“早晨”“希望”等词是观念性的名词。

10.答案:作者歌唱充满活力的青春,同时也深受火热的青年、火热的生活感染,感到青春焕发,因此诗人“失掉了成年的忧伤,重新为心灵注人乐观、向上的激情,对生活、对祖国、对民族充满希望,充满必胜的信心。

11. D

水生父亲及儿子也是实写。

12. D

13.(示例)(例句)女人的手指震动了一下,想是叫苇眉子划破了手,她把一个手指放在嘴里吮了一下。

(分析)运用细节描写,手指“震动”是因为女人听到丈夫明天要参军到大部队上去的消息,出乎她的意料,是其心里震惊的表现。她把一个手指放在嘴里“吮”了一下,她用这个动作迅速平复了自己的情绪,是不想让丈夫看到自己的软弱,体现了她识大体、明大义的坚强性格。

14.参考答案一:

①运用诗化的语言渲染了荷花淀清新宁静、恬静美好的氛围

②运用比喻、拟人的修辞手法,表现了女人的勤劳能干、心灵手巧,烘托了她对平静生活和美好家乡的热爱,为下文夫妻话别,水生等人保卫家乡赴前线的情节做铺垫。

参考答案二;

(1)为故事情节做铺垫。描写荷花淀傍晚的小院,交代故事发生的场景,引出水生嫂织席等待丈夫的故事。

(2)环境描写渲染气氛。描写荷花淀的平静优美,营造了祥和的生活氛围,为下文的日寇侵略做了铺垫。

(3)衬托人物形象。又薄又细的苇眉子在她怀里跳跃着,水生嫂像坐在一片洁白的雪地上,体现了水生嫂的勤快利落,编席手艺好。

(4)暗示小说主题。诗意朦胧的环境,祥和的生活氛围会遭到破坏,引出了保家卫国的主题。

(每点2分。答对三点即可得满分。意思对即可。)

15. C

解析:A.“是近百年来与东西方接触后产生”错误,原文第一段说“我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会”,并不是说乡土社会是和西方接触产生的,而是说和西方接触后“从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会”,但中国基层仍是“乡土”的。

B.“在古代的远东大陆上,原始人就开始种地”过于绝对,原文第二段“在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人……这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了”,是“可能”而非“就开始”。

D.“美国朋友和史禄国的两种说法实质是矛盾的”错误,原文第二段“美国朋友,他很奇怪的问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原,依旧锄地播种”“史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地”,可见,两人说的都是同样的情况,中国人无论到了哪里,都要“种地”,因此并不矛盾。

16. D

解析:D项“只有灾害战争才能使农民舍弃以农为生”说法太过绝对,原文最后一段说“大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使象抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的”。可见,即使灾害、战争会让他们背井离乡,却也未必能使所以农民都舍弃以农为生,从原文的前文看,无论农民流亡到哪里,都要先试试“能不能种地”。

17.①种地是中国人最普通的谋生办法,靠泥土生存的人才最能明白泥土的可贵。

②种地的习惯一直刻在中国人的基因里,无论是到牧区、西伯利亚,还是飞上月球,中国人都关注着土壤能否种地。

③中国民族与泥土难以分开,从土里长出过光荣历史,也受到土地的束缚,即使飞上天,也依旧关注月壤的“种地”功能。

【解析】

根据《乡土中国》“乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法……”和“靠种地谋生的人才明白泥土的可贵”可知,对于中国人来说,种地是不可割舍的谋生办法,土地对于中国人来说是非常可贵的;

根据《乡土中国》“而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统……远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地”可知,习惯了种地的中国人,无论到哪都关注土地是否能播种,与关注月球土壤的现象不谋而合;

根据《乡土中国》“从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子”可知,中国民族与泥土难以分开,有从土里长出过光荣历史,也受到土地的束缚,即使飞上天,也依旧关注月壤的“种地”功能。

本题考查学生探究文本问题,提出见解的能力。

18.①天马行空 ②大相径庭 ③依依不舍 ④一成不变

【详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,结合“无拘无束”可知此处形容李白的想象力纵横驰骋,不受拘束,可想到“天马行空”。

第二空,结合“变化多端”“在不同的情境中”可知此处说特征很不一样,可以想到“大相径庭”。

第三空,此处形容送别时的情态,可以想到“依依不舍”。

第四空,此处是“千变万化”的反义词,可以想到“一成不变”。

19.第一句改为:他能够突破现实的重重束缚;第三句改为:得出全新的观点见解。

【详解】画线句子有两处语病:

一是“重重突破现实的束缚”语序不当,改为“他能够突破现实的重重束缚”;

二是“产生全新的观点见解”搭配不当,改为“得出全新的观点见解”。

20.略

同课章节目录