分层赋分题 课件(48张PPT)

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

“我”的思维“我”做主

——分层赋分题解题指导

现代文阅读命题的基本原则

(一)基于关键能力

(二)依据文本特质

(三)渗透学法指导

(四)体现高阶思维

(五)规范题干表述

——章新其主编《语文命题技术研究》

2021湖州卷《向前行的小龙虾》

7.“我们只能是衷心祝福他:旅程愉快!”结合全文,探究这句话的内涵。(5分)

8.文本二认为“乡村教师的社会身份使简 爱陷入了物质与精神之间矛盾造成的困境,她开始认真思考在依附于人的衣食无忧与自由自在的贫穷落魄之间该作何种选择”,你如何理解简 爱的困境和选择?写出你的分析。(5分)

2021金华卷

14.阅读散文要理解作者的构思。唐弢引用南宋爱国词人辛弃疾的《汉宫春》全文,丰富了文章的情感意蕴,请结合文章内容及链接材料具体分析。(4分)

2021衢州卷

2021丽水卷

回顾2021年中考

11.剧本写道“少年鲁迅站在柜台前边,面对着这幕喜剧”。读了剧本,你认为整幕剧是喜剧还是悲剧?结合剧本内容,联系阅读积累和生活经验,阐述你的观点与理由。(5分)

2021台州卷《呼 唤》

9.文章中老汉的呼唤出现在梦中,结尾为什么却说“那是一个真实的声音”?请结合文章内容,谈谈你的理解。(6分)

2021宁波卷非连续性文本《太空之问》

17.请在下面人物中选择一位作为采访对象,整合材料四的信息,设计一个采访问题,并说明提问意图。(5分)

A.太空旅行项目策划人 B.旅行爱好者

2021绍兴卷《镇堂之宝》

16.“必读社”网站将本文推荐给读者,评论区留言中,大家认为这篇小说能反映社会生活,内涵丰富。请结合小说内容,谈谈你的理解。(6分)

思维的广度、深度

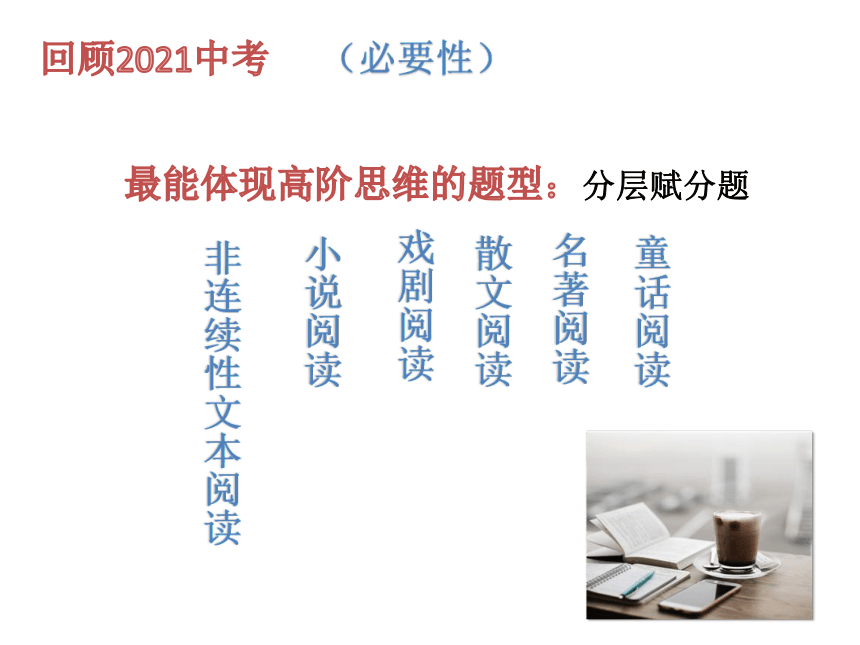

回顾2021中考

最能体现高阶思维的题型:分层赋分题

童话阅读

名著阅读

散文阅读

戏剧阅读

小说阅读

非连续性文本阅读

(必要性)

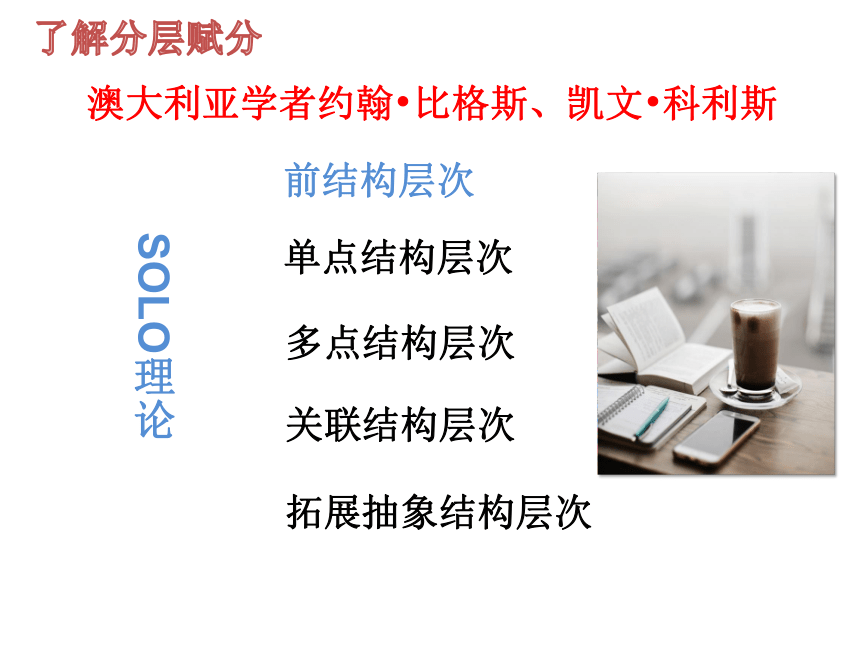

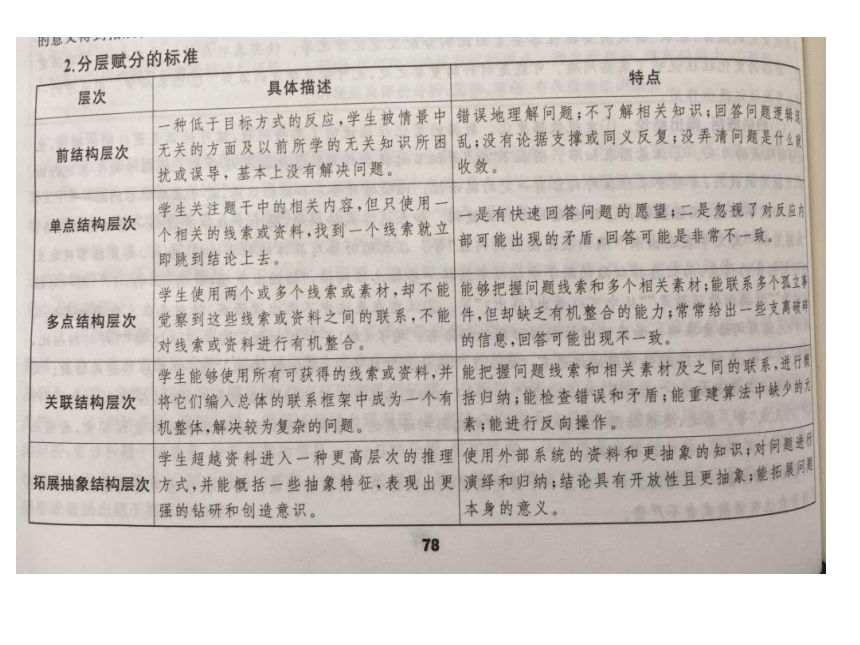

澳大利亚学者约翰 比格斯、凯文 科利斯

单点结构层次

多点结构层次

关联结构层次

拓展抽象结构层次

SOLO理论

前结构层次

了解分层赋分

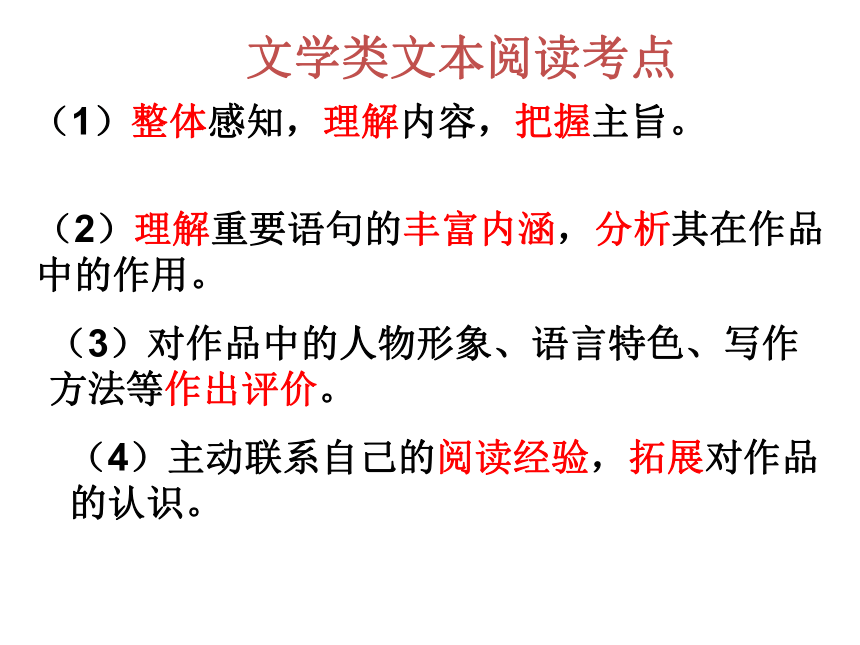

文学类文本阅读考点

(1)整体感知,理解内容,把握主旨。

(2)理解重要语句的丰富内涵,分析其在作品中的作用。

(3)对作品中的人物形象、语言特色、写作方法等作出评价。

(4)主动联系自己的阅读经验,拓展对作品的认识。

SOLO分层赋分的常见试题类型

探究类:写个性化的阅读感悟、引发思考,根据作品内容谈谈理解或看法。

内涵类:对关键语句的赏析理解,理解文章题目的作用或内涵。

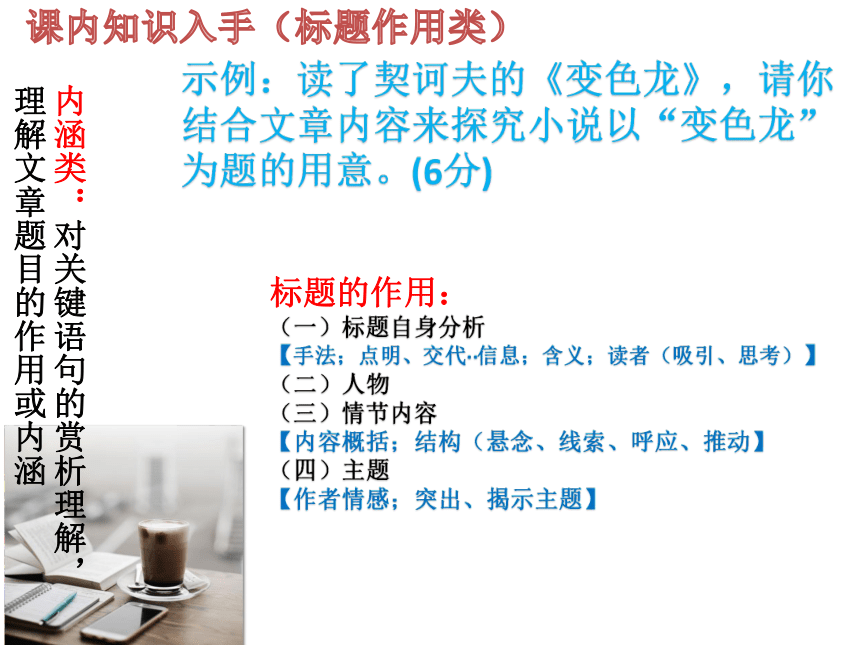

示例:读了契诃夫的《变色龙》,请你结合文章内容来探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

标题的作用:

(一)标题自身分析

【手法;点明、交代··信息;含义;读者(吸引、思考)】

(二)人物

(三)情节内容

【内容概括;结构(悬念、线索、呼应、推动】

(四)主题

【作者情感;突出、揭示主题】

内涵类:对关键语句的赏析理解,理解文章题目的作用或内涵

课内知识入手(标题作用类)

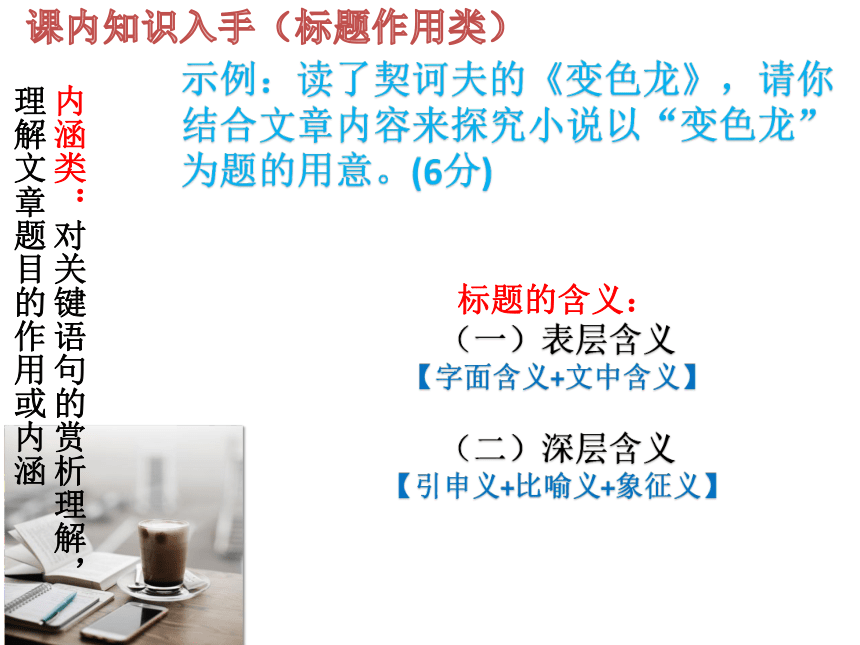

示例:读了契诃夫的《变色龙》,请你结合文章内容来探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

标题的含义:

(一)表层含义

【字面含义+文中含义】

(二)深层含义

【引申义+比喻义+象征义】

内涵类:对关键语句的赏析理解,理解文章题目的作用或内涵

课内知识入手(标题作用类)

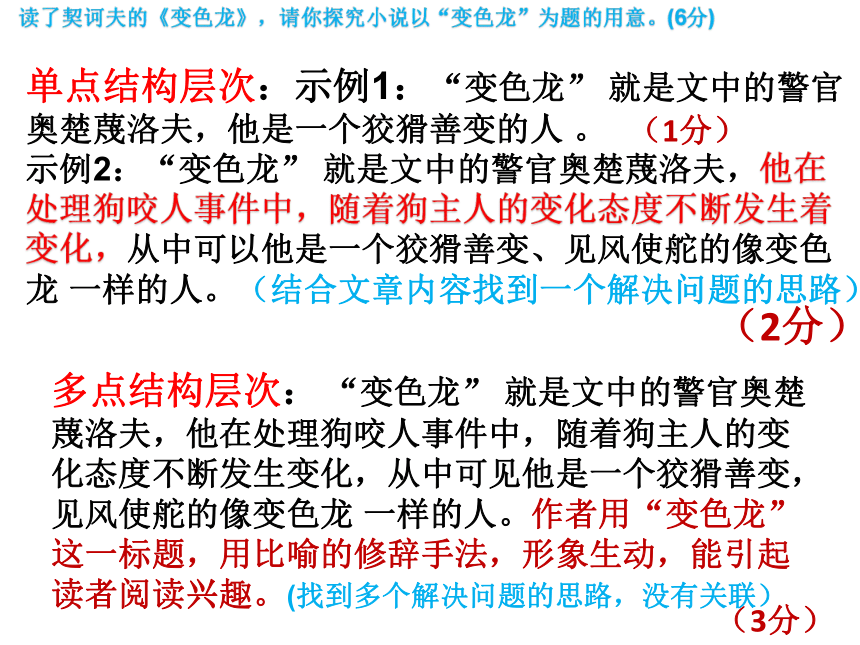

读了契诃夫的《变色龙》,请你探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

单点结构层次:示例1:“变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他是一个狡猾善变的人 。

示例2:“变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生着变化,从中可以他是一个狡猾善变、见风使舵的像变色龙 一样的人。(结合文章内容找到一个解决问题的思路)

多点结构层次: “变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生变化,从中可见他是一个狡猾善变,见风使舵的像变色龙 一样的人。作者用“变色龙” 这一标题,用比喻的修辞手法,形象生动,能引起读者阅读兴趣。(找到多个解决问题的思路,没有关联)

(1分)

(2分)

(3分)

读了契诃夫的《变色龙》,请你探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

关联结构层次: “变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生变化,可见他是一个狡猾善变,见风使舵的人。他的种种变化类似“变色龙” ,所以以此为标题形象生动,引起读者阅读兴趣。

(把多点关联起来)

拓展抽象结构层次: “变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生变化,可见他是一个狡猾善变,见风使舵的人。他的种种变化类似“变色龙” ,所以以此为标题形象生动,引起读者阅读兴趣,更具讽刺效果。 小说也借此题来讽喻了现实生活中那种狡猾善变,欺下媚上,见风使舵的人。

(从理论高度来分析问题,由文本到社会现实)

(4分)

(6分)

“从来没有一件礼物比这朵花更使我高兴过。”

8.文章最后一段意蕴丰富,请联系全文写出你的理解。(5分)

第一层:思维结构单一,理解停留在表面。(1—2分)

示例一:这是母亲用刺绣针点过的纸玫瑰。(1分)

示例二:这是母亲用刺绣针点过的纸玫瑰,它代表着母亲对“我”的爱。(2分)

2019湖州卷《送你一朵玫瑰花》

由课内到课外(关键语句赏析类)

第二层:思维结构多点,并形成关联,理解较全面深入。(3—4分)

示例一:这是母亲送给“我”的玫瑰花,它来自母亲的小客厅。小客厅里有“我”对母亲温馨的回忆,那里回荡着母亲对“我”“小傻瓜”的亲切呼唤。(3分)

示例二:母亲的这朵纸玫瑰端庄淡雅,和父亲大套间里稀奇古怪的东西相比充满了温情。(3分)

示例三:这是母亲送给“我”的纸玫瑰,它来自母亲的小客厅。小客厅里有“我”对母亲温馨的回忆,那里回荡着母亲对“我”“小傻瓜”的亲切呼唤。它跟父亲大套间的稀奇古怪形成鲜明对比。(4分)

第三层:思维全面,形成有意义的联系,理解深入,能上升到社会意义的层面。(5—6分)

示例:这是母亲送给“我”的纸玫瑰,它来自母亲的小客厅。小客厅里有“我”对母亲温馨的回忆,那里回荡着母亲的亲切呼唤,它跟父亲大套间的稀奇古怪形成鲜明对比。“从来没有”突出了玫瑰花对“我”的重要意义,玫瑰花是母爱的象征,更是一种人情味、纯真人性的象征,它代表着人与人之间心灵相通的美好境界,表达了“我”对人类美好情感的召唤。

内容+主题+意义

(1)李汉荣在给朋友的信中说:“我的文字只是追忆逝去的时光,只是怀念一种不该丢失的价值和诗意。”本文中“不该丢失的价值和诗意”是指什么?请结合全文谈谈你的理解。(6分)(2019绍兴市中考《父亲的露珠》)

(2)成长是一个微妙的过程,有时候“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”。结合文本,探究“我”是怎样在无声中成长的。(6分)( 2019宁波市中考《月下看猫头鹰》)

形式一:内涵类:如关键词句的赏析、小说题目的作用或含义。

月下看猫头鹰(19宁波州中考)

成长是一个微妙的过程,有时候“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”。结合文本,探究“我”怎样在无声中成长的。 (6分)

(6分)分三个层级赋分:多个角度理解“无声”和“成长”的内涵,理解深入且形成关联。

第三层级:

“我”在寒冷无声的环境中得到磨练,战胜了寒冷和恐惧。

“我”不断回想父亲和哥哥的话来勉励自己,以父亲无声的陪伴和信任为前进的力量,战胜了种种困难,变得勇敢、坚强。

“我”满怀希望,坚定地追寻着目标,从中学会了忍耐克制。无声的成长就是“我”内心不断丰富的历程。

无声:寒冷无声的环境、父亲无声的陪伴和信任

成长:我变得勇敢坚强,满怀希望寻找自己的目标,

坚定自己的目标,学会了忍耐、克制。

关联:通过“无声”中看猫头鹰,我“成长”了。

归纳解题思路:

1、要有两个以上要点。

2、每个点都要结合文本,而且能得出结论。

3、各个要点能形成内在 关联得出结论。

4、透过现象看本质。

思维的广度(多角度)

深度(文本深层思考)

示例:读《孔乙己》,说说作者借孔乙己要表现什么主题?

单点结构层次:表现孔乙己是一个落魄的读书人,为众人鄙弃、嘲弄,但自己却沉溺于读书高人一等的认识里。

多点结构层次:表现孔乙己是一个落魄的读书人,为众人鄙弃、嘲弄,但自己却沉溺于读书高人一等的认识里;同时也是一个善良的人,他给孩子茴香豆吃,正是他善良的表现。

课内知识入手(探究主题类)

探究类:写个性化的阅读感悟、引发思考,根据作品内容谈谈理解或看法。

关联结构层次:表现孔乙己是一个善良的读书人,但他的善良没有得到别人的尊重和理解,在别人眼中他是一个百无一用的迂腐之人,他却没有意识到自己的生存状态。

(把多点关联起来)

拓展抽象结构层次:表现孔乙己是一个善良的读书人,但他的善良没有得到别人的尊重和理解,在别人眼中他是一个百无一用的迂腐之人,他却没有意识到自己的生存状态。鲁迅先生对其“哀其不幸,怒其不争”,以旁人的眼睛来写孔乙己,从他们的冷漠和麻木中折射出社会的世态炎凉。在这里鲁迅抨击的封建科举制度对读书人的迫害,以及对中国社会普遍存在的看客文化批判。

示例:说说作者借孔乙己要表现什么主题?

读《范进中举》,结合小说人物和主旨你读出了怎样的讽刺意味?

单点结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他中举后喜极而疯就是辛辣的嘲讽(找到一个解决问题的思路)

多点结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他中举后喜极而疯就是辛辣的嘲讽。他中举之前,面对胡屠户的辱骂,甘受屈辱,唯唯诺诺也极具讽刺效果 (找到多个解决问题的思路,没有关联)

课内知识入手(探究写作手法类)

示例:读《范进中举》,结合小说人物和主旨你读出了怎样的讽刺意味?

关联结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他热衷功名,中举前面对胡屠户的辱骂,甘受屈辱,唯唯诺诺极具讽刺效果;中举之后他喜极而疯,胡屠户一掌打醒他后,面对胡屠户和张乡绅表现出逢迎自如和虚伪世故。小说塑造了一个热衷功名的读书人形象,是对受科举制度毒害极深知识分子的辛辣讽刺(把多点关联起来)

拓展抽象结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他热衷功名,中举前面对岳父的辱骂,甘受屈辱,唯唯诺诺极具讽刺效果;中举之后他喜极而疯,胡屠户一掌打醒他后,面对胡屠户和张乡绅表现出逢迎自如和虚伪世故。小说塑造了一个热衷功名的读书人形象,是对受科举制度毒害极深知识分子的辛辣讽刺。更为讽刺的是文中的众乡邻,胡屠户、张乡绅等人对于范进中举前后的前倨后恭的态度变化,讽刺了封建社会趋炎附势的人情世态。(从理论高度来分析问题)

由课内到课外(由教师讲解到学生赋分)

【法】莫泊桑《瓦尔特 施那夫斯奇遇记》

讨论四:讽刺。(6分)

小A:莫泊桑是法国优秀的批判现实主义作家,他的作品常常带有浓厚的讽刺性。

小B:我们学过的《我的叔叔于勒》就讽刺了唯利是图、自私冷酷的菲利普夫妇。

小A:那么,我们能从《瓦尔特 施那夫斯奇遇记》中读出怎样的讽刺意味呢?

我:这个要结合小说的内容和主旨来看,我的理解是这样的:

第一层,只关注表层内容,思维单一肤浅,表述较笼统。(1-2分)

我来打分

关注文本

每当夜幕降临,他裹着大衣躺在地上睡觉,这时,他总要久久地思念着留在家乡的妻子儿女。碰到好吃的东西,他总是细嚼慢咽,仔细品尝。他常这样想,人死,世上一切良辰美景、欢快幸福岂不立即就化为乌有。

施那夫斯起初愣在那里没动,他一时不知所措,竟忘了赶快逃命。随后他才拔腿就逃,但立即又意识到自己慢得像一只乌龟。这时,他看见,在他前方六步开外有一道宽宽的地沟,上面长满荆棘并有枝叶掩盖,他猛然双脚一并,纵身往沟里一跳,正如从桥上往河里一跳那样。

这个普鲁士大兵开始盘算起来:我该怎么办呢?如果回部队的话,那又要去过开战以来那种苦不堪言的生活,每天忧心忡忡,惊恐不安,疲劳难耐!

可是,到底怎么办呢?总不能老待在这条沟里,一直到战争结束。一个人每天都需要吃东西呀! 他突发奇想:“如果我当上俘虏就好了。”此一奇想既出,他的心就兴奋地跳动起来。关在看管严密的牢狱里,有吃有住,枪弹打不着,刺刀碰不上,什么都不用害怕了。

第二层,能结合小说内容或主旨进行分析,理解较深入,表述较有条理。(3-4分)

关注文本

突然,一位军服上镶着金线的胖军官,一脚踩在他的肚子上,大喝一声:"你被俘虏了!投降吧!"这个普鲁士大兵只听懂了"俘虏"这个词,他呻吟着连连应声:"是的,是的,是的!"

他被揪了起来,捆在一把椅子上;战胜了他的那些人,张着大嘴直喘气,用非常好奇的眼光审视着他。其中有几个因为又累又兴奋,已经支撑不住,而坐了下来。

瓦尔特·施那夫斯脸上露出了微笑,他,现在的确是面带微笑,因为他确认自己终于当上了俘虏!

又进来了另一位军官,他通报:

"上校,敌人已经逃跑,他们有些人大概都被我们打伤了。我军已经控制了全局。"

那胖子军官正在擦额头,一听就大声宣布道:"我军胜利了!"

他从袋里掏出一个小小的商用记事本,在上面作了记录:

"经过一场激烈的战斗,普军最后边战边退,携带着伤员仓皇逃走。据不完全估计,敌方有五十余人失去了战斗力,有多人被我军俘获。"

第三层,能结合小说内容和主旨进行分析,理解有深度、多角度,表述有条理。(5—6分)

参考答案示例:

瓦尔特.斯那夫斯随军入侵法国,每天饱受思乡思亲之苦,遭遇伏击时,求生的本能使他成为一名逃兵,由于害怕饿死山野,成为俘虏的念头一直盘踞在他心中。

作为侵略者,他是厌战的,这其实是对发动侵略战争的统治者的嘲讽。

更为讽刺的是,武装到头发的“法军”大张旗鼓抓住俘虏一人,却虚记战功,说“敌方有五十余人失去了战斗力,有多人被我军俘获”

这篇小说既表达了向往和平的主题,又巧妙而尖锐地嘲讽了战争的罪恶与人性的丑陋。

(1)黄永玉先生从巴金的作品中读出了“累”与“美”,你读出了什么?结合本文内容谈谈你的阅读感受。(6分)

(2019金华、丽水中考《在沪县》)

(2)“我”本来可以完成妈妈交代的“任务”,为什么最终放弃了?结合全文探究原因。(6分) (2019杭州市中考《鸡蛋小面包》)

形式二:探究类:个性化阅读感悟、引发的思考;或根据作品内容作出合理推断和想象。

耍面(19年台州中考)

小说的主人公是余师傅还是小福子?请结合作品谈谈你的理解。(6分)

(6分)分三个层级赋分:

第一层级:仅从对人物作简单评判层面理解,理解肤浅、单一,表述笼统。

示例1:因为小说主要写余师傅耍面技术高超,所以余师傅是主人公。

示例2:因为小说主要篇幅写小福子,所以小福子是主人公。

(故事内容)

第二层级:从人物形象层面理解,理解有一定深度,表述较具体。(3~4分)

示例一:小说写余师傅耍面技术高超,利用与小福子比试耍面这一机会,揭穿小福子使用柔面剂的真相,塑造了一位技艺精湛、为人正直的人物形象。所以余师傅是主人公。

示例二:小说通过小福子私下配制采面剂这件事,写小福子想用不正当的手段取代师傅,塑造了一个自私阴险的人物形象。所以小福子是主人公。

故事内容+人物形象(作者情感)

(6分)分三个层级赋分:从小说主题层面理解,理解有深度、多角度,表述有条理。

第三层级:余师傅是一位技艺精湛、富有正义感、坚守行业道德的厨师,他揭穿了小福子使用柔面剂的真相,教育徒弟如何学艺、做人。小说通过塑造这一人物形象,赞美了人性的美好,弘扬了社会正气。所以余师傅是主人公。

故事内容+人物形象(作者情感)+拓展感悟

第三层级:小说写了小福子怀疑师父、不辞而别、配制柔面剂、挑战师父等情节,塑造了一个自私阴险、忘恩负义的人物形象,揭示了人性的弱点,告诚人们投机取巧、走歪门邪道是学不到真功夫的。所以小福子是主人公。

答题角度

1、概括事件内容或情节。

2、联系主题(作者的写作意图、作者要抒发的情感,或要借助事件表达什么愿望。)

3、拓展事件的社会意义或寄寓的深刻哲理。

温馨提示:不停留故事、人事的本身;语言的组织表达须符合题意。

礼拜二午睡时刻

嘴唇就要裂开的时候,背包客突然发现牧民阿拉坦乌拉家的毡房没有上锁。

水壶里早已经没有一滴水,要不是渴得实在难以忍受,背包客是不会有失礼貌地闯进牧民阿拉坦乌拉家的。背包客一推开门就发现炉子上有一壶还冒着热气的奶茶,他犹豫了一下,但是很快他就把茶壶拎了起来,像刚跑了一千里戈壁的老马一样一口气把奶茶喝了个精干。

背包客在桌上放下二十块钱,又觉得不妥,还是觉得应该等主人回来。

这一等就是一天。

阿拉坦乌拉带着他的羊群跑到遥远的乌日更草场去了,直到天完全黑下来才慢悠悠地回了家。

背包客听见屋外的动静,连忙起身走了出来。背包客抱歉地说:“老大爷,实在对不起,我见你家没有锁门,冒昧闯了进来,请你原谅。”

阿拉坦乌拉并不理会背包客的解释,自顾自把羊群赶进羊圈。

背包客以为主人生气了,只能像一棵秋天的马连草一样局促地站在那里。

等安顿好羊群,主人终于说话了:“什么是锁?”

背包客这才发现,主人的门上根本没有锁。

主人的话让背包客彻底震惊了。这简直令人难以置信,人类已经走到二十一世纪,竟然还有人不知道什么是锁。背包客试图给主人解释一番什么是锁,但是他马上陷入了困境,他发现给一个没见过锁的人解释什么是锁无异于给一个没见过马的人解释什么是套马一样困难。他只能勉强解释说,锁是一种工具,把它安在门上别人就进不来,只有用钥匙才能把它打开。一把锁只有一把钥匙,一把钥匙只能打开一把锁。

主人马上摇了摇头:“那怎么行,那肯定不行。”

背包客说:“那怎么不行,那样的话别人就进不来了呀。”

“那怎么能行呢?那路过的牧民们口渴了就没有水喝了呀。万一碰到风雪天,上哪里找马奶酒暖身子去?累了上哪里休息?”主人不解地问背包客。

原来,主人房门大开就是为了方便像背包客这样的口渴者进来“偷”水喝呀。

背包客无言以对,更加无地自容。

“我们早晨从东边出发出去放牧,到了晚上则从西边回来,中间要走很远的路,不饿不渴不疲乏是不可能的,铁打的汉子也不可能。”阿拉坦乌拉比划着说。

“为什么不从同一个方向回来呢?”背包客不解地问。

“成吉思汗说,我们不能在同一天内两次践踏同一片草场。长生天赐给我们辽阔的草原,是赐福给我们,不是用来糟践的。”

主人生起了火,问背包客:“年轻人,在这里住一晚吧?”

“好。谢谢!”背包客兴奋地说,又补了一句,“打搅了。”

吃晚饭的时候,背包客还是不甘心——阿拉坦乌拉老人怎么能没见过锁呢,这简直太让人难以置信了,于是问道:“你们这里所有的牧民都不上锁吗?就不怕东西被偷?”

“为什么要偷呢?每一个哈丹巴特尔草原的蒙古人都有手有脚啊。”主人不解地反问。

“可是你不怕别人进来把你的东西吃光喝光?”

“我也会吃光别人的呀。我今天跑了趟乌日更草场,就在那里饱餐了一顿。”主人哈哈大笑。看起来,他对今天的伙食很满意。

躺在阿拉坦乌拉老人家暖和的床上,背包客失眠了。背包客万万没想到草原上的牧民们竟然不知锁为何物,用阿拉坦乌拉老人的话说——门只是用来抵御风寒而不是用来防贼的,这简直太不可思议了。

第二天早上告别阿拉坦乌拉老人,背包客又不甘心地走了几户牧民家,结果真的像老人说的那样,每一户都是家门洞开!

背包客彻底被眼前的场景震撼了。很快,背包客写的游记《哈丹巴特尔草原上的奇迹》就发表在了全国发行量最大的旅游月刊《旅游者》上。一时间,更多的驴友像蜜蜂一样涌向了哈丹巴特尔草原。

背包客再次来到哈丹巴特尔草原已经是一年以后的事情。这回他看到了更加令人震惊的场面——家家户户都上了锁!

他迫不及待地找到阿拉坦乌拉家,想弄明白这一年来究竟发生了什么。

阿拉坦乌拉老人家里竟然也上了锁——一只油绿的梅花挂锁在阳光下分外刺眼。

“刚开始是朝克图家的茶壶丢了。很快,哈斯额尔敦家传了三代的雕花马鞍也丢了。”中午时分骑马归来的阿拉坦乌拉老人无奈地说,“我的皮靴也丢了,马镫也丢了。”

“家家户户都上了锁。这不,我只好骑马走这么远的路回家吃饭。”老人不高兴地说。

此刻正是哈丹巴特尔草原上的礼拜二午睡时刻,背包客没有一丝困倦,但是比任何时候都要更加口干舌燥。他有一股打人的冲动,但是终于什么也没做。他只是孤独地站在那里,像一个永恒的忏悔者。

《礼拜二午睡时刻》

(丽水中考卷)

“锁”在小说中被赋予了丰富内涵。请联系全文,谈谈你对“锁”的理解。(6分)

(6分)分三个层级赋分:

第一层级:锁”是草原上的人们对外来人防范的工具(表层含义) 。

第二层级:锁”是草原上的人们对外来人防范的工具,因为受到外来人的冲击,草原上的人们由原来敞开心扉热情友好地帮助别人,变成了小心防护别人侵犯自己的财物,也失去了别人对自己的不计回报的帮助。原来坦诚无私自由的人际关系被架上了一把无形 的心“锁”。(深层含义)

(事件现象+事件本质)

事件现象

第三层级:“锁”是草原上的人们对外来人防范的工具,因为受到外来人的冲击,草原上的人们也由原来敞开心扉热情友好地帮助别人,变成了谨慎防护别人侵犯自己的财物,也失去了别人对自己的不计回报的帮助。原来坦诚无私自由的人际关系被架上了一把无形 的心“锁”。从某种意义上说,通过“锁”这一媒介,呼吁我们要摈弃私欲和贪婪,做正直善良无私的人。(6分)

扣题联系文本概括事件,揣摩作者用意,读出隐含的哲理。

(事件现象+事件本质+事件意义)

答题角度

1、概括事件内容或情节。

2、联系主题(作者的写作意图、作者要抒发的情感,或要借助事件表达什么愿望。)

3、拓展事件的社会意义或寄寓的深刻哲理。

温馨提示:不停留故事、人事的本身;语言的组织表达须符合题意。

总结归纳:

1.紧扣题目结合文本找寻答题点。

2.深层理解作者所要表达的主题点。

3.努力拓展形成读者的感悟点。

归纳解题思路

紧扣题意是前提

作者意图要抓牢

整合表述很关键

拓展感悟得高分

结合文本是基本

“我”的思维“我”做主

——分层赋分题解题指导

现代文阅读命题的基本原则

(一)基于关键能力

(二)依据文本特质

(三)渗透学法指导

(四)体现高阶思维

(五)规范题干表述

——章新其主编《语文命题技术研究》

2021湖州卷《向前行的小龙虾》

7.“我们只能是衷心祝福他:旅程愉快!”结合全文,探究这句话的内涵。(5分)

8.文本二认为“乡村教师的社会身份使简 爱陷入了物质与精神之间矛盾造成的困境,她开始认真思考在依附于人的衣食无忧与自由自在的贫穷落魄之间该作何种选择”,你如何理解简 爱的困境和选择?写出你的分析。(5分)

2021金华卷

14.阅读散文要理解作者的构思。唐弢引用南宋爱国词人辛弃疾的《汉宫春》全文,丰富了文章的情感意蕴,请结合文章内容及链接材料具体分析。(4分)

2021衢州卷

2021丽水卷

回顾2021年中考

11.剧本写道“少年鲁迅站在柜台前边,面对着这幕喜剧”。读了剧本,你认为整幕剧是喜剧还是悲剧?结合剧本内容,联系阅读积累和生活经验,阐述你的观点与理由。(5分)

2021台州卷《呼 唤》

9.文章中老汉的呼唤出现在梦中,结尾为什么却说“那是一个真实的声音”?请结合文章内容,谈谈你的理解。(6分)

2021宁波卷非连续性文本《太空之问》

17.请在下面人物中选择一位作为采访对象,整合材料四的信息,设计一个采访问题,并说明提问意图。(5分)

A.太空旅行项目策划人 B.旅行爱好者

2021绍兴卷《镇堂之宝》

16.“必读社”网站将本文推荐给读者,评论区留言中,大家认为这篇小说能反映社会生活,内涵丰富。请结合小说内容,谈谈你的理解。(6分)

思维的广度、深度

回顾2021中考

最能体现高阶思维的题型:分层赋分题

童话阅读

名著阅读

散文阅读

戏剧阅读

小说阅读

非连续性文本阅读

(必要性)

澳大利亚学者约翰 比格斯、凯文 科利斯

单点结构层次

多点结构层次

关联结构层次

拓展抽象结构层次

SOLO理论

前结构层次

了解分层赋分

文学类文本阅读考点

(1)整体感知,理解内容,把握主旨。

(2)理解重要语句的丰富内涵,分析其在作品中的作用。

(3)对作品中的人物形象、语言特色、写作方法等作出评价。

(4)主动联系自己的阅读经验,拓展对作品的认识。

SOLO分层赋分的常见试题类型

探究类:写个性化的阅读感悟、引发思考,根据作品内容谈谈理解或看法。

内涵类:对关键语句的赏析理解,理解文章题目的作用或内涵。

示例:读了契诃夫的《变色龙》,请你结合文章内容来探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

标题的作用:

(一)标题自身分析

【手法;点明、交代··信息;含义;读者(吸引、思考)】

(二)人物

(三)情节内容

【内容概括;结构(悬念、线索、呼应、推动】

(四)主题

【作者情感;突出、揭示主题】

内涵类:对关键语句的赏析理解,理解文章题目的作用或内涵

课内知识入手(标题作用类)

示例:读了契诃夫的《变色龙》,请你结合文章内容来探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

标题的含义:

(一)表层含义

【字面含义+文中含义】

(二)深层含义

【引申义+比喻义+象征义】

内涵类:对关键语句的赏析理解,理解文章题目的作用或内涵

课内知识入手(标题作用类)

读了契诃夫的《变色龙》,请你探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

单点结构层次:示例1:“变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他是一个狡猾善变的人 。

示例2:“变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生着变化,从中可以他是一个狡猾善变、见风使舵的像变色龙 一样的人。(结合文章内容找到一个解决问题的思路)

多点结构层次: “变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生变化,从中可见他是一个狡猾善变,见风使舵的像变色龙 一样的人。作者用“变色龙” 这一标题,用比喻的修辞手法,形象生动,能引起读者阅读兴趣。(找到多个解决问题的思路,没有关联)

(1分)

(2分)

(3分)

读了契诃夫的《变色龙》,请你探究小说以“变色龙”为题的用意。(6分)

关联结构层次: “变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生变化,可见他是一个狡猾善变,见风使舵的人。他的种种变化类似“变色龙” ,所以以此为标题形象生动,引起读者阅读兴趣。

(把多点关联起来)

拓展抽象结构层次: “变色龙” 就是文中的警官奥楚蔑洛夫,他在处理狗咬人事件中,随着狗主人的变化态度不断发生变化,可见他是一个狡猾善变,见风使舵的人。他的种种变化类似“变色龙” ,所以以此为标题形象生动,引起读者阅读兴趣,更具讽刺效果。 小说也借此题来讽喻了现实生活中那种狡猾善变,欺下媚上,见风使舵的人。

(从理论高度来分析问题,由文本到社会现实)

(4分)

(6分)

“从来没有一件礼物比这朵花更使我高兴过。”

8.文章最后一段意蕴丰富,请联系全文写出你的理解。(5分)

第一层:思维结构单一,理解停留在表面。(1—2分)

示例一:这是母亲用刺绣针点过的纸玫瑰。(1分)

示例二:这是母亲用刺绣针点过的纸玫瑰,它代表着母亲对“我”的爱。(2分)

2019湖州卷《送你一朵玫瑰花》

由课内到课外(关键语句赏析类)

第二层:思维结构多点,并形成关联,理解较全面深入。(3—4分)

示例一:这是母亲送给“我”的玫瑰花,它来自母亲的小客厅。小客厅里有“我”对母亲温馨的回忆,那里回荡着母亲对“我”“小傻瓜”的亲切呼唤。(3分)

示例二:母亲的这朵纸玫瑰端庄淡雅,和父亲大套间里稀奇古怪的东西相比充满了温情。(3分)

示例三:这是母亲送给“我”的纸玫瑰,它来自母亲的小客厅。小客厅里有“我”对母亲温馨的回忆,那里回荡着母亲对“我”“小傻瓜”的亲切呼唤。它跟父亲大套间的稀奇古怪形成鲜明对比。(4分)

第三层:思维全面,形成有意义的联系,理解深入,能上升到社会意义的层面。(5—6分)

示例:这是母亲送给“我”的纸玫瑰,它来自母亲的小客厅。小客厅里有“我”对母亲温馨的回忆,那里回荡着母亲的亲切呼唤,它跟父亲大套间的稀奇古怪形成鲜明对比。“从来没有”突出了玫瑰花对“我”的重要意义,玫瑰花是母爱的象征,更是一种人情味、纯真人性的象征,它代表着人与人之间心灵相通的美好境界,表达了“我”对人类美好情感的召唤。

内容+主题+意义

(1)李汉荣在给朋友的信中说:“我的文字只是追忆逝去的时光,只是怀念一种不该丢失的价值和诗意。”本文中“不该丢失的价值和诗意”是指什么?请结合全文谈谈你的理解。(6分)(2019绍兴市中考《父亲的露珠》)

(2)成长是一个微妙的过程,有时候“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”。结合文本,探究“我”是怎样在无声中成长的。(6分)( 2019宁波市中考《月下看猫头鹰》)

形式一:内涵类:如关键词句的赏析、小说题目的作用或含义。

月下看猫头鹰(19宁波州中考)

成长是一个微妙的过程,有时候“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”。结合文本,探究“我”怎样在无声中成长的。 (6分)

(6分)分三个层级赋分:多个角度理解“无声”和“成长”的内涵,理解深入且形成关联。

第三层级:

“我”在寒冷无声的环境中得到磨练,战胜了寒冷和恐惧。

“我”不断回想父亲和哥哥的话来勉励自己,以父亲无声的陪伴和信任为前进的力量,战胜了种种困难,变得勇敢、坚强。

“我”满怀希望,坚定地追寻着目标,从中学会了忍耐克制。无声的成长就是“我”内心不断丰富的历程。

无声:寒冷无声的环境、父亲无声的陪伴和信任

成长:我变得勇敢坚强,满怀希望寻找自己的目标,

坚定自己的目标,学会了忍耐、克制。

关联:通过“无声”中看猫头鹰,我“成长”了。

归纳解题思路:

1、要有两个以上要点。

2、每个点都要结合文本,而且能得出结论。

3、各个要点能形成内在 关联得出结论。

4、透过现象看本质。

思维的广度(多角度)

深度(文本深层思考)

示例:读《孔乙己》,说说作者借孔乙己要表现什么主题?

单点结构层次:表现孔乙己是一个落魄的读书人,为众人鄙弃、嘲弄,但自己却沉溺于读书高人一等的认识里。

多点结构层次:表现孔乙己是一个落魄的读书人,为众人鄙弃、嘲弄,但自己却沉溺于读书高人一等的认识里;同时也是一个善良的人,他给孩子茴香豆吃,正是他善良的表现。

课内知识入手(探究主题类)

探究类:写个性化的阅读感悟、引发思考,根据作品内容谈谈理解或看法。

关联结构层次:表现孔乙己是一个善良的读书人,但他的善良没有得到别人的尊重和理解,在别人眼中他是一个百无一用的迂腐之人,他却没有意识到自己的生存状态。

(把多点关联起来)

拓展抽象结构层次:表现孔乙己是一个善良的读书人,但他的善良没有得到别人的尊重和理解,在别人眼中他是一个百无一用的迂腐之人,他却没有意识到自己的生存状态。鲁迅先生对其“哀其不幸,怒其不争”,以旁人的眼睛来写孔乙己,从他们的冷漠和麻木中折射出社会的世态炎凉。在这里鲁迅抨击的封建科举制度对读书人的迫害,以及对中国社会普遍存在的看客文化批判。

示例:说说作者借孔乙己要表现什么主题?

读《范进中举》,结合小说人物和主旨你读出了怎样的讽刺意味?

单点结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他中举后喜极而疯就是辛辣的嘲讽(找到一个解决问题的思路)

多点结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他中举后喜极而疯就是辛辣的嘲讽。他中举之前,面对胡屠户的辱骂,甘受屈辱,唯唯诺诺也极具讽刺效果 (找到多个解决问题的思路,没有关联)

课内知识入手(探究写作手法类)

示例:读《范进中举》,结合小说人物和主旨你读出了怎样的讽刺意味?

关联结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他热衷功名,中举前面对胡屠户的辱骂,甘受屈辱,唯唯诺诺极具讽刺效果;中举之后他喜极而疯,胡屠户一掌打醒他后,面对胡屠户和张乡绅表现出逢迎自如和虚伪世故。小说塑造了一个热衷功名的读书人形象,是对受科举制度毒害极深知识分子的辛辣讽刺(把多点关联起来)

拓展抽象结构层次:范进是一个受封建科举制度毒害极深的读书人,他热衷功名,中举前面对岳父的辱骂,甘受屈辱,唯唯诺诺极具讽刺效果;中举之后他喜极而疯,胡屠户一掌打醒他后,面对胡屠户和张乡绅表现出逢迎自如和虚伪世故。小说塑造了一个热衷功名的读书人形象,是对受科举制度毒害极深知识分子的辛辣讽刺。更为讽刺的是文中的众乡邻,胡屠户、张乡绅等人对于范进中举前后的前倨后恭的态度变化,讽刺了封建社会趋炎附势的人情世态。(从理论高度来分析问题)

由课内到课外(由教师讲解到学生赋分)

【法】莫泊桑《瓦尔特 施那夫斯奇遇记》

讨论四:讽刺。(6分)

小A:莫泊桑是法国优秀的批判现实主义作家,他的作品常常带有浓厚的讽刺性。

小B:我们学过的《我的叔叔于勒》就讽刺了唯利是图、自私冷酷的菲利普夫妇。

小A:那么,我们能从《瓦尔特 施那夫斯奇遇记》中读出怎样的讽刺意味呢?

我:这个要结合小说的内容和主旨来看,我的理解是这样的:

第一层,只关注表层内容,思维单一肤浅,表述较笼统。(1-2分)

我来打分

关注文本

每当夜幕降临,他裹着大衣躺在地上睡觉,这时,他总要久久地思念着留在家乡的妻子儿女。碰到好吃的东西,他总是细嚼慢咽,仔细品尝。他常这样想,人死,世上一切良辰美景、欢快幸福岂不立即就化为乌有。

施那夫斯起初愣在那里没动,他一时不知所措,竟忘了赶快逃命。随后他才拔腿就逃,但立即又意识到自己慢得像一只乌龟。这时,他看见,在他前方六步开外有一道宽宽的地沟,上面长满荆棘并有枝叶掩盖,他猛然双脚一并,纵身往沟里一跳,正如从桥上往河里一跳那样。

这个普鲁士大兵开始盘算起来:我该怎么办呢?如果回部队的话,那又要去过开战以来那种苦不堪言的生活,每天忧心忡忡,惊恐不安,疲劳难耐!

可是,到底怎么办呢?总不能老待在这条沟里,一直到战争结束。一个人每天都需要吃东西呀! 他突发奇想:“如果我当上俘虏就好了。”此一奇想既出,他的心就兴奋地跳动起来。关在看管严密的牢狱里,有吃有住,枪弹打不着,刺刀碰不上,什么都不用害怕了。

第二层,能结合小说内容或主旨进行分析,理解较深入,表述较有条理。(3-4分)

关注文本

突然,一位军服上镶着金线的胖军官,一脚踩在他的肚子上,大喝一声:"你被俘虏了!投降吧!"这个普鲁士大兵只听懂了"俘虏"这个词,他呻吟着连连应声:"是的,是的,是的!"

他被揪了起来,捆在一把椅子上;战胜了他的那些人,张着大嘴直喘气,用非常好奇的眼光审视着他。其中有几个因为又累又兴奋,已经支撑不住,而坐了下来。

瓦尔特·施那夫斯脸上露出了微笑,他,现在的确是面带微笑,因为他确认自己终于当上了俘虏!

又进来了另一位军官,他通报:

"上校,敌人已经逃跑,他们有些人大概都被我们打伤了。我军已经控制了全局。"

那胖子军官正在擦额头,一听就大声宣布道:"我军胜利了!"

他从袋里掏出一个小小的商用记事本,在上面作了记录:

"经过一场激烈的战斗,普军最后边战边退,携带着伤员仓皇逃走。据不完全估计,敌方有五十余人失去了战斗力,有多人被我军俘获。"

第三层,能结合小说内容和主旨进行分析,理解有深度、多角度,表述有条理。(5—6分)

参考答案示例:

瓦尔特.斯那夫斯随军入侵法国,每天饱受思乡思亲之苦,遭遇伏击时,求生的本能使他成为一名逃兵,由于害怕饿死山野,成为俘虏的念头一直盘踞在他心中。

作为侵略者,他是厌战的,这其实是对发动侵略战争的统治者的嘲讽。

更为讽刺的是,武装到头发的“法军”大张旗鼓抓住俘虏一人,却虚记战功,说“敌方有五十余人失去了战斗力,有多人被我军俘获”

这篇小说既表达了向往和平的主题,又巧妙而尖锐地嘲讽了战争的罪恶与人性的丑陋。

(1)黄永玉先生从巴金的作品中读出了“累”与“美”,你读出了什么?结合本文内容谈谈你的阅读感受。(6分)

(2019金华、丽水中考《在沪县》)

(2)“我”本来可以完成妈妈交代的“任务”,为什么最终放弃了?结合全文探究原因。(6分) (2019杭州市中考《鸡蛋小面包》)

形式二:探究类:个性化阅读感悟、引发的思考;或根据作品内容作出合理推断和想象。

耍面(19年台州中考)

小说的主人公是余师傅还是小福子?请结合作品谈谈你的理解。(6分)

(6分)分三个层级赋分:

第一层级:仅从对人物作简单评判层面理解,理解肤浅、单一,表述笼统。

示例1:因为小说主要写余师傅耍面技术高超,所以余师傅是主人公。

示例2:因为小说主要篇幅写小福子,所以小福子是主人公。

(故事内容)

第二层级:从人物形象层面理解,理解有一定深度,表述较具体。(3~4分)

示例一:小说写余师傅耍面技术高超,利用与小福子比试耍面这一机会,揭穿小福子使用柔面剂的真相,塑造了一位技艺精湛、为人正直的人物形象。所以余师傅是主人公。

示例二:小说通过小福子私下配制采面剂这件事,写小福子想用不正当的手段取代师傅,塑造了一个自私阴险的人物形象。所以小福子是主人公。

故事内容+人物形象(作者情感)

(6分)分三个层级赋分:从小说主题层面理解,理解有深度、多角度,表述有条理。

第三层级:余师傅是一位技艺精湛、富有正义感、坚守行业道德的厨师,他揭穿了小福子使用柔面剂的真相,教育徒弟如何学艺、做人。小说通过塑造这一人物形象,赞美了人性的美好,弘扬了社会正气。所以余师傅是主人公。

故事内容+人物形象(作者情感)+拓展感悟

第三层级:小说写了小福子怀疑师父、不辞而别、配制柔面剂、挑战师父等情节,塑造了一个自私阴险、忘恩负义的人物形象,揭示了人性的弱点,告诚人们投机取巧、走歪门邪道是学不到真功夫的。所以小福子是主人公。

答题角度

1、概括事件内容或情节。

2、联系主题(作者的写作意图、作者要抒发的情感,或要借助事件表达什么愿望。)

3、拓展事件的社会意义或寄寓的深刻哲理。

温馨提示:不停留故事、人事的本身;语言的组织表达须符合题意。

礼拜二午睡时刻

嘴唇就要裂开的时候,背包客突然发现牧民阿拉坦乌拉家的毡房没有上锁。

水壶里早已经没有一滴水,要不是渴得实在难以忍受,背包客是不会有失礼貌地闯进牧民阿拉坦乌拉家的。背包客一推开门就发现炉子上有一壶还冒着热气的奶茶,他犹豫了一下,但是很快他就把茶壶拎了起来,像刚跑了一千里戈壁的老马一样一口气把奶茶喝了个精干。

背包客在桌上放下二十块钱,又觉得不妥,还是觉得应该等主人回来。

这一等就是一天。

阿拉坦乌拉带着他的羊群跑到遥远的乌日更草场去了,直到天完全黑下来才慢悠悠地回了家。

背包客听见屋外的动静,连忙起身走了出来。背包客抱歉地说:“老大爷,实在对不起,我见你家没有锁门,冒昧闯了进来,请你原谅。”

阿拉坦乌拉并不理会背包客的解释,自顾自把羊群赶进羊圈。

背包客以为主人生气了,只能像一棵秋天的马连草一样局促地站在那里。

等安顿好羊群,主人终于说话了:“什么是锁?”

背包客这才发现,主人的门上根本没有锁。

主人的话让背包客彻底震惊了。这简直令人难以置信,人类已经走到二十一世纪,竟然还有人不知道什么是锁。背包客试图给主人解释一番什么是锁,但是他马上陷入了困境,他发现给一个没见过锁的人解释什么是锁无异于给一个没见过马的人解释什么是套马一样困难。他只能勉强解释说,锁是一种工具,把它安在门上别人就进不来,只有用钥匙才能把它打开。一把锁只有一把钥匙,一把钥匙只能打开一把锁。

主人马上摇了摇头:“那怎么行,那肯定不行。”

背包客说:“那怎么不行,那样的话别人就进不来了呀。”

“那怎么能行呢?那路过的牧民们口渴了就没有水喝了呀。万一碰到风雪天,上哪里找马奶酒暖身子去?累了上哪里休息?”主人不解地问背包客。

原来,主人房门大开就是为了方便像背包客这样的口渴者进来“偷”水喝呀。

背包客无言以对,更加无地自容。

“我们早晨从东边出发出去放牧,到了晚上则从西边回来,中间要走很远的路,不饿不渴不疲乏是不可能的,铁打的汉子也不可能。”阿拉坦乌拉比划着说。

“为什么不从同一个方向回来呢?”背包客不解地问。

“成吉思汗说,我们不能在同一天内两次践踏同一片草场。长生天赐给我们辽阔的草原,是赐福给我们,不是用来糟践的。”

主人生起了火,问背包客:“年轻人,在这里住一晚吧?”

“好。谢谢!”背包客兴奋地说,又补了一句,“打搅了。”

吃晚饭的时候,背包客还是不甘心——阿拉坦乌拉老人怎么能没见过锁呢,这简直太让人难以置信了,于是问道:“你们这里所有的牧民都不上锁吗?就不怕东西被偷?”

“为什么要偷呢?每一个哈丹巴特尔草原的蒙古人都有手有脚啊。”主人不解地反问。

“可是你不怕别人进来把你的东西吃光喝光?”

“我也会吃光别人的呀。我今天跑了趟乌日更草场,就在那里饱餐了一顿。”主人哈哈大笑。看起来,他对今天的伙食很满意。

躺在阿拉坦乌拉老人家暖和的床上,背包客失眠了。背包客万万没想到草原上的牧民们竟然不知锁为何物,用阿拉坦乌拉老人的话说——门只是用来抵御风寒而不是用来防贼的,这简直太不可思议了。

第二天早上告别阿拉坦乌拉老人,背包客又不甘心地走了几户牧民家,结果真的像老人说的那样,每一户都是家门洞开!

背包客彻底被眼前的场景震撼了。很快,背包客写的游记《哈丹巴特尔草原上的奇迹》就发表在了全国发行量最大的旅游月刊《旅游者》上。一时间,更多的驴友像蜜蜂一样涌向了哈丹巴特尔草原。

背包客再次来到哈丹巴特尔草原已经是一年以后的事情。这回他看到了更加令人震惊的场面——家家户户都上了锁!

他迫不及待地找到阿拉坦乌拉家,想弄明白这一年来究竟发生了什么。

阿拉坦乌拉老人家里竟然也上了锁——一只油绿的梅花挂锁在阳光下分外刺眼。

“刚开始是朝克图家的茶壶丢了。很快,哈斯额尔敦家传了三代的雕花马鞍也丢了。”中午时分骑马归来的阿拉坦乌拉老人无奈地说,“我的皮靴也丢了,马镫也丢了。”

“家家户户都上了锁。这不,我只好骑马走这么远的路回家吃饭。”老人不高兴地说。

此刻正是哈丹巴特尔草原上的礼拜二午睡时刻,背包客没有一丝困倦,但是比任何时候都要更加口干舌燥。他有一股打人的冲动,但是终于什么也没做。他只是孤独地站在那里,像一个永恒的忏悔者。

《礼拜二午睡时刻》

(丽水中考卷)

“锁”在小说中被赋予了丰富内涵。请联系全文,谈谈你对“锁”的理解。(6分)

(6分)分三个层级赋分:

第一层级:锁”是草原上的人们对外来人防范的工具(表层含义) 。

第二层级:锁”是草原上的人们对外来人防范的工具,因为受到外来人的冲击,草原上的人们由原来敞开心扉热情友好地帮助别人,变成了小心防护别人侵犯自己的财物,也失去了别人对自己的不计回报的帮助。原来坦诚无私自由的人际关系被架上了一把无形 的心“锁”。(深层含义)

(事件现象+事件本质)

事件现象

第三层级:“锁”是草原上的人们对外来人防范的工具,因为受到外来人的冲击,草原上的人们也由原来敞开心扉热情友好地帮助别人,变成了谨慎防护别人侵犯自己的财物,也失去了别人对自己的不计回报的帮助。原来坦诚无私自由的人际关系被架上了一把无形 的心“锁”。从某种意义上说,通过“锁”这一媒介,呼吁我们要摈弃私欲和贪婪,做正直善良无私的人。(6分)

扣题联系文本概括事件,揣摩作者用意,读出隐含的哲理。

(事件现象+事件本质+事件意义)

答题角度

1、概括事件内容或情节。

2、联系主题(作者的写作意图、作者要抒发的情感,或要借助事件表达什么愿望。)

3、拓展事件的社会意义或寄寓的深刻哲理。

温馨提示:不停留故事、人事的本身;语言的组织表达须符合题意。

总结归纳:

1.紧扣题目结合文本找寻答题点。

2.深层理解作者所要表达的主题点。

3.努力拓展形成读者的感悟点。

归纳解题思路

紧扣题意是前提

作者意图要抓牢

整合表述很关键

拓展感悟得高分

结合文本是基本

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首