7.2 第15课 我与地坛(节选) 课件(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.2 第15课 我与地坛(节选) 课件(共65张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-28 18:42:04 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

统编版高一年级必修上册

第15课 我与地坛(节选)

一、作者档案

【简历】 史铁生(1951-2010),生于北京,1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安插队。1972年因双腿瘫痪回到北京。后患肾病,又发展成尿毒症,需要靠肾透析维持生命。2010年12月31日凌晨因突发脑出血逝世 【作品】 中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《我之舞》《命若琴弦》,长篇小说《务虚笔记》等

【评价】 中国电影编剧、中国现代作家

二、背景链接

史铁生21岁时因双腿瘫痪回到北京。双腿瘫痪后,史铁生的脾气变得暴怒无常,并多次产生过自杀的念头,让深爱他的母亲操碎了心。后来在母亲的帮助下,经历了在地坛痛苦的人生思考,史铁生重新找到了活下去的勇气,同时,他将自己这段时期的生活经历写成了《我与地坛》一文。文章写于1989年5月,改定于1990年1月,全文一万三千余字,共分七个部分,从诸多方面写了作者跟地坛的关系,其中主要内容是作者对人生的思考。

三、文化常识

地 坛

地坛坐落在北京东城区安定门外,是明清两代皇帝祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国历史上连续祭祀时间最长的一座祭地之坛。自公元1531年至1911年,先后有明清两代的十五位皇帝在此连续祭地长达381年。

地坛分为内坛和外坛,以祭祀为中心,周围建有皇祇室、斋宫、神库、神马殿、宰牲亭、钟楼等。它的面积不大,占地37.4公顷,仅为天坛的1/8左右。举行祭地大典的方泽坛平面为正方形,上层高1.28米,边长20.5米,下层高1.25米,边长35米,乍一看去,似乎给人以矮小、简单之感。但是,这看似无奇的表象下面,却隐含着象征、对比、透视效果、视错觉、夸大尺度、突出光影等一系列建筑艺术手法,隐含着古代建筑师们的匠心构思。

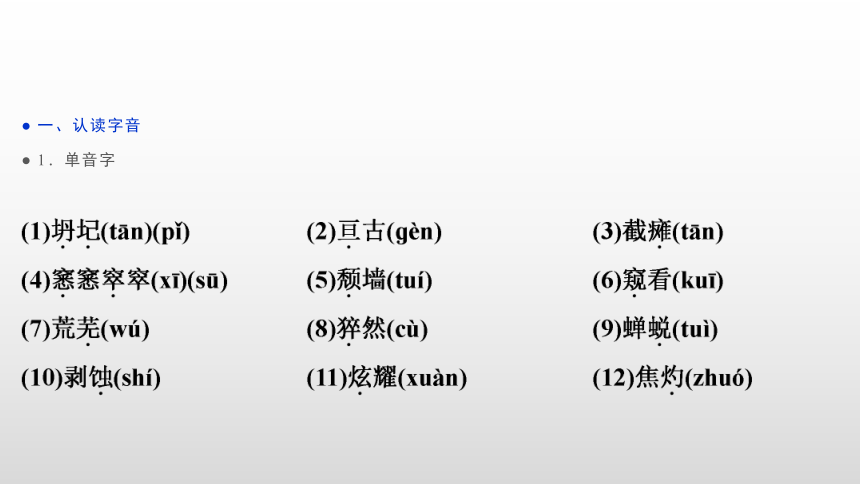

一、认读字音

1.单音字

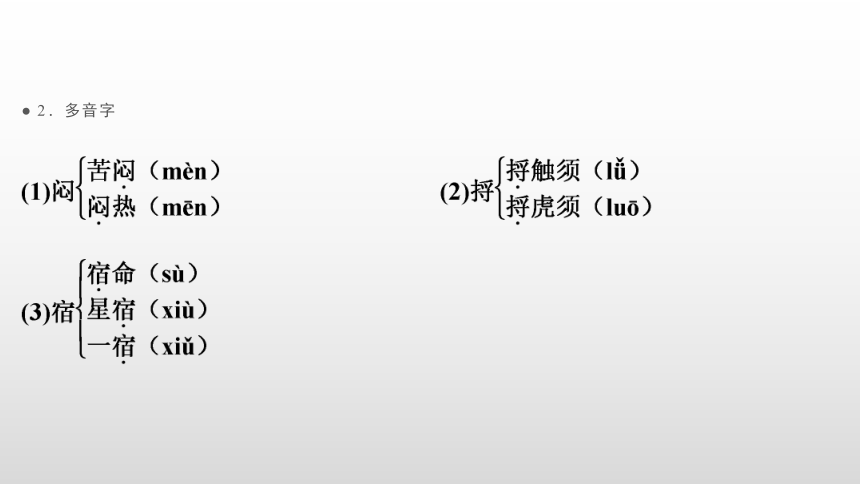

2.多音字

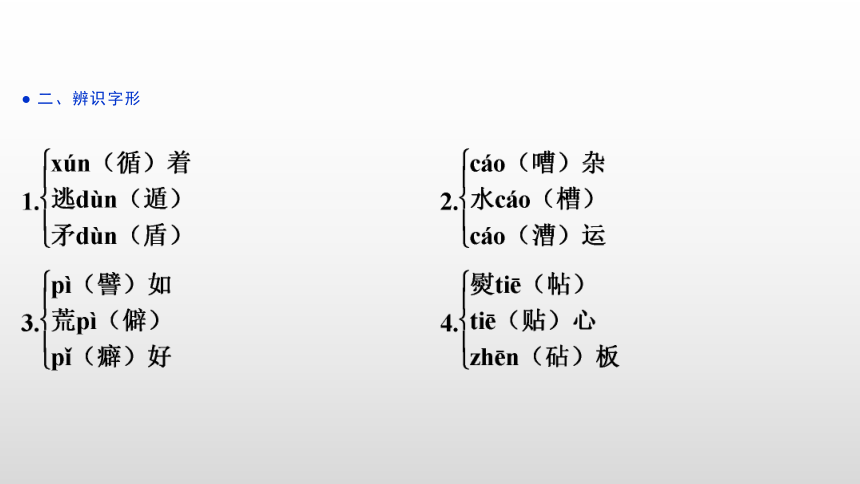

二、辨识字形

三、积累词语

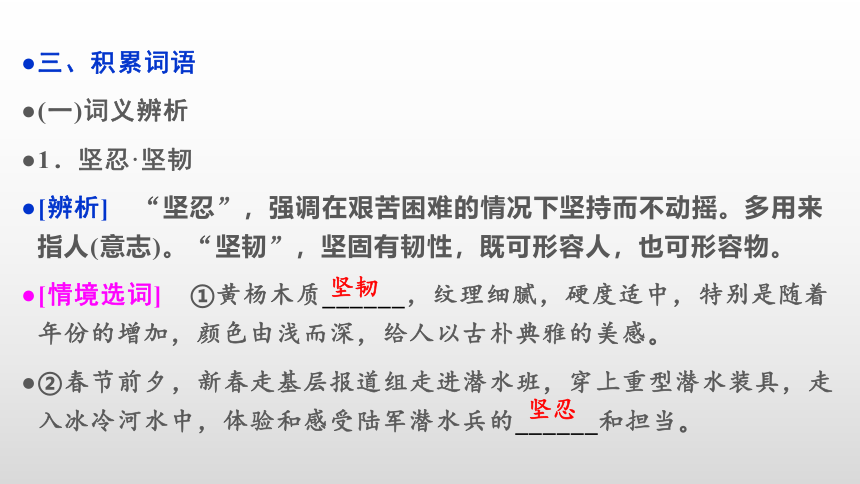

(一)词义辨析

1.坚忍·坚韧

[辨析] “坚忍”,强调在艰苦困难的情况下坚持而不动摇。多用来指人(意志)。“坚韧”,坚固有韧性,既可形容人,也可形容物。

[情境选词] ①黄杨木质______,纹理细腻,硬度适中,特别是随着年份的增加,颜色由浅而深,给人以古朴典雅的美感。

②春节前夕,新春走基层报道组走进潜水班,穿上重型潜水装具,走入冰冷河水中,体验和感受陆军潜水兵的______和担当。

坚韧

坚忍

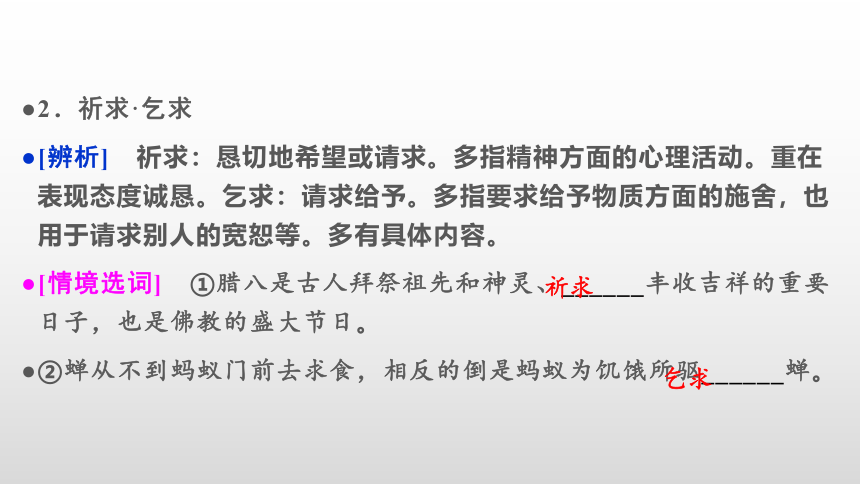

2.祈求·乞求

[辨析] 祈求:恳切地希望或请求。多指精神方面的心理活动。重在表现态度诚恳。乞求:请求给予。多指要求给予物质方面的施舍,也用于请求别人的宽恕等。多有具体内容。

[情境选词] ①腊八是古人拜祭祖先和神灵、______丰收吉祥的重要日子,也是佛教的盛大节日。

②蝉从不到蚂蚁门前去求食,相反的倒是蚂蚁为饥饿所驱______蝉。

祈求

乞求

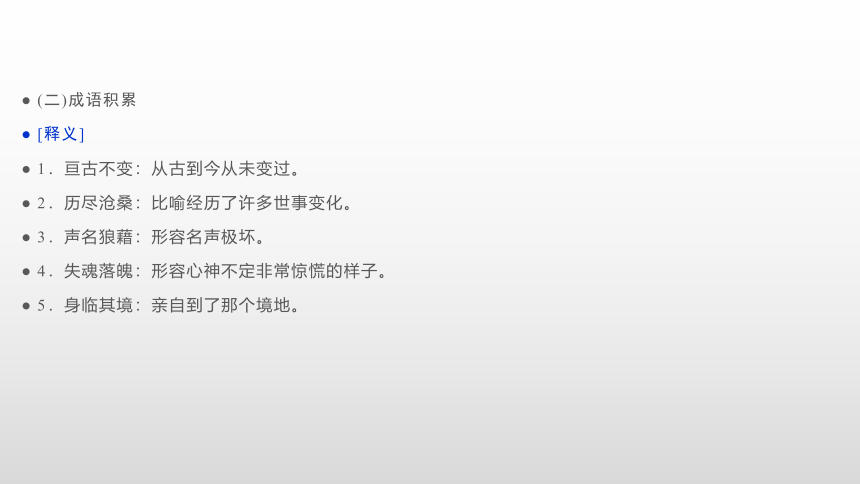

(二)成语积累

[释义]

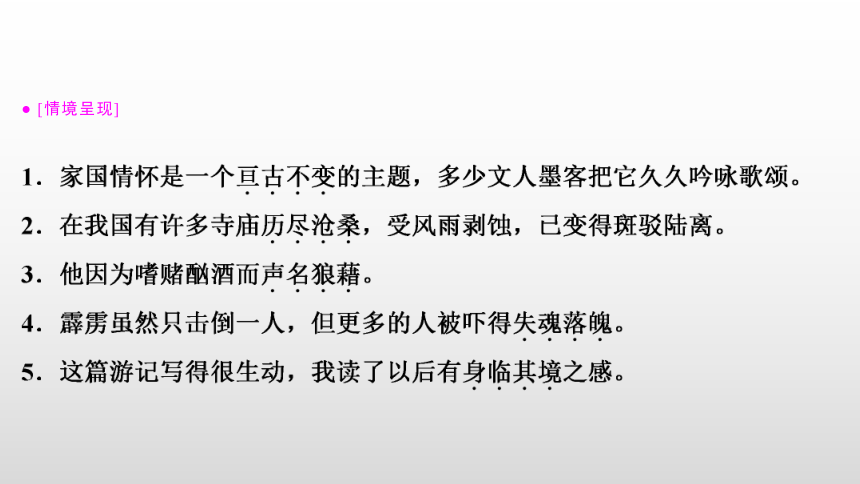

1.亘古不变:从古到今从未变过。

2.历尽沧桑:比喻经历了许多世事变化。

3.声名狼藉:形容名声极坏。

4.失魂落魄:形容心神不定非常惊慌的样子。

5.身临其境:亲自到了那个境地。

[情境呈现]

课堂探究任务 理解与赏析

1.感知内容

课文共有两个部分,第一部分写地坛,第二部分写母亲,二者有什么关联?

[明确] 二者都对鼓舞作者生活起了很大作用。地坛让作者感悟到生命应该乐观、坚强、豁达,母亲用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。他们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生感悟生命的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是“我”的地坛,也是“我”和“母亲”的地坛。

2.思维导图

[明确] ①人与景 ②人与人

3.主旨归纳

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们可以感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟带给我们的启迪和思考。

任务突破一 赏析形象

1.找出文中关于地坛景物描写的语句,并概括其特点,思考作者为什么要描写地坛景物。

[明确] (1)景物描写语句略。

(2)景物的特点:破败、荒芜、古旧;宁静,充满生气、活力,荒芜但并不衰败。

(3)①衬托作者的心境。②为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的环境中,最容易展开对生命的思考。③景物描写本身也是对“生命”和“世界”的解读,让作者借此获得新生。

2.“我”是以怎样的精神状态进入地坛的?我与“地坛”有怎样的关系?

[明确] (1)“我”——颓废、迷惘。(两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。)

(2)关系:①我家离地坛很近。

②“我”与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

③地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

3.在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

[明确] (1)隐忍宽容的形象。容忍儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看自己的儿子在最辉煌的时候遭遇人生重大挫折,母亲想要安慰,但却不愿打扰儿子那敏感又脆弱的心灵。

(2)倔强坚忍的形象。母亲为了儿子不懈地四处奔走;默默关注着儿子,以自己的行动影响儿子,用她那坚忍的性格感染着自己的儿子。

(3)思想深刻、聪慧过人的形象。她充分理解儿子的处境和心态,懂得运用一种智慧的方式去呵护儿子;并且思想深刻,考虑长远。

(4)体贴关怀的形象。母亲心思细腻,注重每个细节;关怀备至,体贴入微,每次“我”消失在她的视线之外,她总是一遍又一遍不停地寻找,坚持不懈。

4.本文是通过哪些描写来展现母爱的?

[明确] (1)行动描写。写母亲默送“我”去地坛、翘首伫望、焦急地寻找以及一时找不到“我”时的步履茫然而急迫……在这重复多年的无声行动中,显示母爱的伟大,使人难以忘怀。

(2)心理描写。借“我”之口,直接写母亲的心理活动,她对残疾的儿子不断地“暗自祷告”“自我安慰”,整日“心神不定坐卧难宁”。这些直接的心理描写,把深挚的母爱写得感人肺腑。

(3)侧面烘托。文中反复抒写“我”对母亲难以遏制的思念、痛悔之情,从侧面烘托出母爱动人的力量。

任务突破二 把握作者的情感态度

5.文章在第二部分中记录了母亲离去后,“我”摇着轮椅在园中度过的一天,当时“我”有什么感受?

[明确] (1)失落与惆怅。这园子的每一个角落,都像往常一样,但是母亲却已经离开了“我”;一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找“我”了。“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。

(2)懂得了母爱的伟大和重要性。“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但是,已经来不及了。

6.地坛带给“我”怎样的思考?

[明确] “我”思考了三个问题:①为什么要出生?“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实。”②要不要死?“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”③怎样活?“剩下的就是怎样活的问题了。”作者描写了地坛荒芜但不衰败、宁静又生机勃勃的景物,感悟到要珍惜生命,热爱生命。

任务突破三 深沉而富有内涵的语言

7.怎样理解“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”这句话?

[明确] “我”所承受的,是“我”自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

8.品味“多年来我头一次意识到……有过母亲的脚印”一句的含意。

[明确] “我”回到园子中意识到园中处处都有过“母亲的脚印”,处处都有母亲的牵挂与关爱。这样的总结,形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性,在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

课后拓展任务 迁移与运用

【课内关联】

文章的关键句或关键段都有其作用,如文中写母亲离去后,“我”摇着轮椅在园中度过一天,“摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨……都有过母亲的脚印”这部分的作用:

句段作用题

(1)从清晨到白昼,从午后到傍晚,从日升到月升,“我”走遍了这园子的每一个角落,一切都像往常一样,但是母亲却已经离开了“我”,一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找“我”了。表现了作者对母亲的思念。(2)“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。到此时“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但是,已经来不及了。作者反复强调母亲已不在了,充满了痛惜悔恨之情。

【技巧指导】

句段的作用是指某些关键语句、语段在表现文章主旨、情感和观点态度上的作用。

具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落、结构上有特殊作用的句子或段落、表达上富有特色的句子或段落。句段作用是散文考查的重点和热点。

解答句段作用题“三步走”

第一步:审清题干要求,明确答题方向

审题要关注四点:①句段位置;②答题方向;③提示或暗示性语言;④变式提问,如“为什么要从……写起”“为什么要引用……”“文章用了较大篇幅叙述……,请谈谈作者这样写的用意”等。其中“答题方向”最重要,如问“有……作用(妙处)”或“为什么要从……写起”,不能笼统回答,需要从内容、结构、表达技巧、读者感受等多角度回答;如只问结构上的作用,则只从结构上作答即可。

第二步:阅读句段本身,抓住位置考虑,明确思维方向

(1)先从思想内容上考虑。①联系本句(段)的含意。②思考该句段突出(强调)了上下文的什么内容。③联系(揭示)本文的中心与作者的态度、感情。

(2)再从篇章结构方面思考。句或段在文中可以起到“统率全文”“承上启下过渡”“照应题目”“前后呼应”等作用。句或段的位置不同,其作用也不同。

(3)两个特殊角度:一是表达角度,看所给句段在表达技巧上有何特点,然后答出其表达作用;二是读者角度,看能给读者带来什么感受。这两个角度不常用,可作为答题时的参考。

第三步:掌握规范的答题模式

答题方向 常见表述方式

内容 写了(强调了)……,抒发了……感情,进一步写出了……(题旨或作者意图)

结构 开头 引起 下文 点题,照应标题

为下文写……埋下伏笔(做铺垫),与下文……形成对比(反衬)

照应下文……

奠定了文章的情感基调

答题方向 常见表述方式

结构 中间 过渡 承接上文……引起下文……

由……过渡到……(物到人,景到情,事到理,实到虚)

由……转而写到……

照应 与标题照应

与上文……照应,与下文……照应

[能力提升] 请做“课下提升任务·落实与巩固”中的相关题目。

答题方向 常见表述方式

结构 结尾 总结 上文 呼应(照应)标题、开头、上文……

点明了全文……的主旨,进一步升华(深化)……

卒章显志,表达了……

表达 注意句段表达上的特点(如设问、比喻、反衬等),形象地突出了(强调了)……,激发了读者的兴趣,引人入胜

【课内关联】

在本文中,作者对地坛的景物描写恰到好处地表达了自己的思想感情。如琉璃剥蚀、朱红淡褪、高墙坍圮、雕栏散落,写出了地坛的荒凉冷落,也衬托出了作者的心境。作者还描写了“蜂儿”“蚂蚁”“瓢虫”“蝉蜕”“露水”等一系列景物,隐含着一种生命的意义。花木鸟虫,各自向作者展示它们缤纷的生命世界,无言地诉说着生命的蕴藉和爱意。这些景物描写很好地表达了作者的感悟,揭示了生命的内涵。

【技巧指导】

写作中运用“以情驭景,情景交融”的方法要注意:

1.细致观察,用心体悟,显现特点

调动我们的各种感官,从形、色、味、质地、动静等方面来描写景物。只有细致入微地观察,才能抓住景物的特点。

如文章第一部分第七段中,作者就调动了视觉、听觉、嗅觉等多种感官,写出了景物的生机盎然、生命的美丽,从而表现出这些景物给作者以心灵的震撼,激发起作者对生活的热爱。

2.融情于景,表达主观感受,产生共鸣

写景贵有情,在描绘客观景物的同时,要把自己的喜怒哀乐等思想感情融入作品,做到情景交融,物我一体,使读者产生共鸣。

如文章第一部分第三段中,作者刚进地坛这个荒废的园子时,看到的是“剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡”,这个荒废残破的园子一如作者自己残疾的命运,史铁生从园子中看到了自己的身影,园子就是自己,自己就是园子,两颗荒凉的心由此靠拢,精神相通,彼此互为寄托。

3.展开联想和想象,运用各种修辞描写景物

描写景物需要绘形、绘色、绘声,使人仿佛看得见、摸得着、听得到,这就需要尽可能选用那些生动形象的语言。因而要善于运用最能表现景物特征的动词和一些恰当的形容词,尤其要善于运用比喻、拟人等修辞手法。

如文章第一部分第五段中,动态与静态巧妙结合,比喻、拟人、夸张等修辞手法综合运用,一切景物,如蚂蚁的摇头晃脑、瓢虫的展翅升空,在作者眼中都变得美妙异常,连小小的露珠也倍增光彩,充满诗意。史铁生在园中目睹万物皆自由,到处充满生机,心灵因此摆脱了死神的纠缠,胸怀大为开阔。

【学以致用】

1.根据诗句“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”进行景物描写,要求恰当使用修辞手法,不少于150字。

[参考示例] 四月细雨霏霏,门前茂密的青竹林已经冒出尖尖的竹笋,微微有些泛寒的春风摇曳过竹林,竹叶被吹出沙沙的声响。那翠绿的缝隙间,一抹妩媚的红若隐若现,原来是有几枝桃花开出了生机盎然的颜色,着急地装扮四月的春光。

微风过处,桃花花瓣伴随几许竹叶飘下,跌落到盈盈湖水中,在春风吹起的小小旋涡中荡漾。这时节,湖水尚寒,唯有湖面上几只嬉戏的鸭伴着空中飘荡的竹叶桃花点缀这山水画卷,真可谓“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”。

2.运用“以情驭景,情景交融”的手法,以“秋雨”为题写一段情景交融的文字。要求:①通过对雨景的描写,表达自己的思想感情。②多角度、多侧面描写。③不少于250字。

[参考示例]

秋 雨

秋雨,它并不似春雨般轻盈,反而显得更加深沉。秋雨,它并不似夏雨般火热,反而显得更加冷静。它从天国而来,将一夏的暑气冲淡;从时空的光轮而来,将秋的钟声叩响;从彩虹的边缘而来,将大地涂成淡淡金黄。一阵阵冷风从背后袭来,使人不觉感到秋雨的冷漠。接着一团团的乌

云将湛蓝的晴空染黑,再接着一颗颗硕大的雨滴从天而降。哗的一声,大地炸开了锅,密密的雨声似珍珠落入玉盘般清脆悦耳。它们用自身丰硕的身躯猛击着大地,在大地上留下一个个烙印,仿佛在告诫着大地,不要因夏的炎热而将自己遗忘。那路边的植被,经过秋雨的洗礼后,早已将自身的色彩褪却,变成了成熟的黄;花园里的菊花,正含着雨水渐渐绽放。泥土的清香夹杂着雨水的冰冷,扩散在四处,可谓别有一番情味。

课下提升任务 落实与巩固

一、语言运用(20分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,

幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;……譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。 ① ,味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。

如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。 ② ,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。要是以这园子里的声响来对应四季呢?那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。因为这园子,我常感恩于自己的命运。

1.文中使用了哪些修辞手法(3分)( )

A.排比 比喻 拟人 B.对偶 比喻 排比

C.对偶 借代 排比 D.排比 借代 夸张

解析:文段中,“仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年”,运用了拟人的修辞手法;“如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚”“要是以这园子里的声响来对应四季呢?……冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声”,运用的是比喻和排比的修辞手法。

√

2.文中画波浪线的句子可改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(3分)

答案:原文运用了拟人的修辞手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

答案:(示例)①味道是最说不清楚的 ②如果以乐器来对应四季

4.著名作家史铁生因突发脑出血逝世。他捐赠的肝脏在天津成功移植给了一位患者。请你以这位患者的名义给史铁生写一段感激的话。要求:①语言简明、连贯、得体;②不写称呼语;③100字左右。(4分)

解析:解答此题,一要严格按照题干要求作答,二要了解史铁生的生平事迹。在写感谢语时要运用第二人称,既不要太客套、啰唆,又不要太空洞,最好运用一定的修辞手法。

答案:(示例)是你,用残缺的身体说出了最为健全而丰满的思想!是你,告诉我,就算肉体充满苦难,而心灵也可以欢笑!是你,用无私的大爱给了我又一次生命!如今你走了,却给我留下了无尽的希望和光明!今后我一定会循着你的精神继续走下去。

5.为下面这幅图片拟写解说词,要求运用比喻修辞手法,能揭示图片的内涵。(不少于45个字)(6分)

答案:这是一幅坐在轮椅上的残疾运动员奋力击球的感人画面。她挥动球拍,展开青春的翅膀;驰骋球场,追逐人生的梦想。

二、阅读提升(15分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

消逝的钟声

史铁生

①站在台阶上张望那条小街的时候,我大约两岁多。

②我记事早。我记事早的一个标记,是斯大林的死。有一天父亲把一个黑色镜框挂在墙上,奶奶抱着我走近看,说:斯大林死了。镜框中是一个陌生的老头儿,突出的特点是胡子都集中在上唇。在奶奶的涿州口音中,“斯”读三声。我心想,既如此还有什么好说,这个“大林”当然是死的呀?我不断重复奶奶的话,把“斯”读成三声,觉得有趣,觉得别人竟然都没有发现这一点可真是奇怪。多年以后我才知道,那是1953年,那年我两岁。

③终于有一天奶奶领我走下台阶,走向小街的东端。我一直猜想那儿就是地的尽头,世界将在那儿陷落、消失——因为太阳从那儿爬上来的时候,它的背后好像什么也没有。谁料,那儿更像是一个喧闹的世界的开端。那儿交叉着另一条小街,那街上有酒馆,有杂货铺,有油坊、粮店和小吃摊;因为有小吃摊,那儿成为我多年之中最向往的去处。那儿还有从城外走来的骆驼队。“什么呀,奶奶?”“啊,骆驼。”“干吗呢,它们?” “驮煤。”“驮到哪儿去呀?”“驮进城里。”驼铃一路丁零当啷丁零当

啷地响,骆驼的大脚趟起尘土,昂首挺胸目空一切,七八头骆驼不紧不慢招摇过市,行人和车马都给它让路。我望着骆驼来的方向问:“那儿是哪儿?”奶奶说:“再往北就出城啦。”“出城了是哪儿呀?”“是城外。” “城外什么样儿?”“行了,别问啦!”我很想去看看城外,可奶奶领我朝另一个方向走。我说“不,我想去城外”,我说“奶奶我想去城外看看”,我不走了,蹲在地上不起来。奶奶拉起我往前走,我就哭。“带你去个更好玩儿的地方不好吗?那儿有好些小朋友……”我不听,一路哭。

④越走越有些荒疏了,房屋零乱,住户也渐渐稀少。沿一道灰色的砖墙走了好一会儿,进了一个大门。啊,大门里豁然开朗完全是另一番景象:大片大片寂静的树林,碎石小路蜿蜒其间。满地的败叶在风中滚动,踩上去吱吱作响。麻雀和灰喜鹊在林中草地上蹦蹦跳跳,坦然觅食。我止住哭声。我平生第一次看见了教堂,细密如烟的树枝后面,夕阳正染红了它的尖顶。

⑤我跟着奶奶进了一座拱门,穿过长廊,走进一间宽大的房子。那儿有很多孩子,他们坐在高大的桌子后面只能露出脸。他们在唱歌。一个穿长袍的大胡子老头儿弹响风琴,琴声飘荡,满屋子里的阳光好像也随之飞扬起来。奶奶拉着我退出去,退到门口。唱歌的孩子里面有我的堂兄,他看见了我们但不走过来,唯努力地唱歌。那样的琴声和歌声我从未听过,宁静又欢欣,一排排古旧的桌椅、沉暗的墙壁、高阔的屋顶也似都活泼起来,与窗外的晴空和树林连成一气。那一刻的感受我终生难忘,仿佛有一

股温柔又强劲的风吹透了我的身体,一下子钻进我的心中。后来奶奶常对别人说:“琴声一响,这孩子就傻了似的不哭也不闹了。”我多么羡慕我的堂兄,羡慕所有那些孩子,羡慕那一刻的光线与声音,有形与无形。我呆呆地站着,徒然地睁大眼睛,其实不能听也不能看了,有个懵懂的东西第一次被惊动了——那也许就是灵魂吧。后来的事都记不大清了,好像那个大胡子的老头儿走过来摸了摸我的头,然后光线就暗下去,屋子里的孩子都没有了,再后来我和奶奶又走在那片树林里了,还有我的堂兄。堂兄把一个纸袋撕开,掏出一个彩蛋和几颗糖果,说是幼儿园给的圣诞礼物。

⑥这时候,晚祈的钟声敲响了——唔,就是这声音,就是他!这就是我曾听到过的那种缥缥缈缈响在天空里的声音啊!

⑦“他在哪儿呀,奶奶?”

⑧“什么?你说什么?”

⑨“这声音啊,奶奶,这声音我听见过。”

⑩“钟声吗?啊,就在那钟楼的尖顶下面。”

这时我才知道,我一来到世上就听到的那种声音就是这教堂的钟声,就是从那尖顶下发出的。暮色浓重了,钟楼的尖顶上已经没有了阳光。风过树林,带走了麻雀和灰喜鹊的欢叫。钟声沉稳、悠扬、飘飘荡荡,连接起晚霞与初月,扩展到天的深处或地的尽头……

不知奶奶那天为什么要带我到那儿去,以及后来为什么再也没去过。

不知何时,天空中的钟声已经停止,并且在这块土地上长久地消逝了。

多年以后我才知道,那教堂和幼儿园在我们去过之后不久便都拆除了。我想,奶奶当年带我到那儿去,必是想在那幼儿园也给我报个名,但未如愿。

再次听见那样的钟声是在40年以后了。那年,我和妻子坐了八九个小时飞机,到了地球另一面,到了一座美丽的城市,一走进那座城市我就听见了他。在清洁的空气里,在透澈的阳光中和涌动的海浪上面,在安静的小街,在那座城市的所有地方,随时都听见他在自由地飘荡。我和妻子在那钟声中慢慢地走,认真地听他,我好像一下子回到了童年,整个世界都好像回到了童年。对于故乡,我忽然有了新的理解:人的故乡,并不止于一块特定的土地,而是一种辽阔无比的心情,不受空间和时间的限制;这心情一经唤起,就是你已经回到了故乡。

A.文章开头用“张望”“终于”“一直猜想”等词,流露出作者幼时对未知世界的好奇与向往,也为下文写自己对外面的世界目不暇接的情形做了铺垫。

B.第 段画线句子通过“带走了麻雀和灰喜鹊的欢叫”“扩展到天的深处或地的尽头”等语句,突出了钟声的洪亮。

C.“琴声一响,这孩子就傻了似的不哭也不闹了。”奶奶的这句话侧面印证了幼时的“我”听到琴声痴迷的情态。

D.本文围绕“听到钟声”的几次感受,表达了作者对童年美好生活的回忆,更将这一种特殊的人生体验上升到对“故乡”新的理解的高度。

解析:B项,“洪亮”显然与画线句中的“沉稳”“悠扬”矛盾。

√

A.运用了比喻、拟人等修辞手法,形象生动。

B.通过环境的侧面烘托、奶奶的话、我的感受写音乐。

C.表达了“我”对宁静欢欣的音乐的喜爱。

D.从结构上照应标题,为下文钟声的出现做铺垫。

解析:D项,“照应标题”错误,画线的文字写音乐,标题是“钟声”,画线文字起不到照应标题的作用。

√

8.(对应一课一考点)本文标题为“消逝的钟声”,①~④段内容与钟声无关,但写得细腻入微。为什么要写这些内容?(3分)

答案:(1)①~④段写童年生活,交代出听到钟声的过程;

(2)为后文在异地听到钟声“好像一下子回到了童年”做铺垫,使“我”对童年的感受更真切;

(3)更好地突出了文章的主题,表达了对故乡的新的理解。

9.(对应一课一考点)作者40年后听到的钟声与以前一样吗?作者为什么要写这一次听到的钟声?请结合文本简要分析。(6分)

答案:(1)不一样。这一钟声饱含了作者对于故乡新的理解:故乡是一种辽阔无比的心情,是超越时空限制的自由的心灵世界。

(2)写成年后的钟声,在内容上丰富了钟声的内涵,与童年的钟声相互呼应;同时也是对“我”小时候懵懂追求的一种确证:钟声是“我”一生都在追寻的内容,突出了钟声对于“我”的意义。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

统编版高一年级必修上册

第15课 我与地坛(节选)

一、作者档案

【简历】 史铁生(1951-2010),生于北京,1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安插队。1972年因双腿瘫痪回到北京。后患肾病,又发展成尿毒症,需要靠肾透析维持生命。2010年12月31日凌晨因突发脑出血逝世 【作品】 中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《我之舞》《命若琴弦》,长篇小说《务虚笔记》等

【评价】 中国电影编剧、中国现代作家

二、背景链接

史铁生21岁时因双腿瘫痪回到北京。双腿瘫痪后,史铁生的脾气变得暴怒无常,并多次产生过自杀的念头,让深爱他的母亲操碎了心。后来在母亲的帮助下,经历了在地坛痛苦的人生思考,史铁生重新找到了活下去的勇气,同时,他将自己这段时期的生活经历写成了《我与地坛》一文。文章写于1989年5月,改定于1990年1月,全文一万三千余字,共分七个部分,从诸多方面写了作者跟地坛的关系,其中主要内容是作者对人生的思考。

三、文化常识

地 坛

地坛坐落在北京东城区安定门外,是明清两代皇帝祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国历史上连续祭祀时间最长的一座祭地之坛。自公元1531年至1911年,先后有明清两代的十五位皇帝在此连续祭地长达381年。

地坛分为内坛和外坛,以祭祀为中心,周围建有皇祇室、斋宫、神库、神马殿、宰牲亭、钟楼等。它的面积不大,占地37.4公顷,仅为天坛的1/8左右。举行祭地大典的方泽坛平面为正方形,上层高1.28米,边长20.5米,下层高1.25米,边长35米,乍一看去,似乎给人以矮小、简单之感。但是,这看似无奇的表象下面,却隐含着象征、对比、透视效果、视错觉、夸大尺度、突出光影等一系列建筑艺术手法,隐含着古代建筑师们的匠心构思。

一、认读字音

1.单音字

2.多音字

二、辨识字形

三、积累词语

(一)词义辨析

1.坚忍·坚韧

[辨析] “坚忍”,强调在艰苦困难的情况下坚持而不动摇。多用来指人(意志)。“坚韧”,坚固有韧性,既可形容人,也可形容物。

[情境选词] ①黄杨木质______,纹理细腻,硬度适中,特别是随着年份的增加,颜色由浅而深,给人以古朴典雅的美感。

②春节前夕,新春走基层报道组走进潜水班,穿上重型潜水装具,走入冰冷河水中,体验和感受陆军潜水兵的______和担当。

坚韧

坚忍

2.祈求·乞求

[辨析] 祈求:恳切地希望或请求。多指精神方面的心理活动。重在表现态度诚恳。乞求:请求给予。多指要求给予物质方面的施舍,也用于请求别人的宽恕等。多有具体内容。

[情境选词] ①腊八是古人拜祭祖先和神灵、______丰收吉祥的重要日子,也是佛教的盛大节日。

②蝉从不到蚂蚁门前去求食,相反的倒是蚂蚁为饥饿所驱______蝉。

祈求

乞求

(二)成语积累

[释义]

1.亘古不变:从古到今从未变过。

2.历尽沧桑:比喻经历了许多世事变化。

3.声名狼藉:形容名声极坏。

4.失魂落魄:形容心神不定非常惊慌的样子。

5.身临其境:亲自到了那个境地。

[情境呈现]

课堂探究任务 理解与赏析

1.感知内容

课文共有两个部分,第一部分写地坛,第二部分写母亲,二者有什么关联?

[明确] 二者都对鼓舞作者生活起了很大作用。地坛让作者感悟到生命应该乐观、坚强、豁达,母亲用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。他们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生感悟生命的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是“我”的地坛,也是“我”和“母亲”的地坛。

2.思维导图

[明确] ①人与景 ②人与人

3.主旨归纳

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们可以感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟带给我们的启迪和思考。

任务突破一 赏析形象

1.找出文中关于地坛景物描写的语句,并概括其特点,思考作者为什么要描写地坛景物。

[明确] (1)景物描写语句略。

(2)景物的特点:破败、荒芜、古旧;宁静,充满生气、活力,荒芜但并不衰败。

(3)①衬托作者的心境。②为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的环境中,最容易展开对生命的思考。③景物描写本身也是对“生命”和“世界”的解读,让作者借此获得新生。

2.“我”是以怎样的精神状态进入地坛的?我与“地坛”有怎样的关系?

[明确] (1)“我”——颓废、迷惘。(两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。)

(2)关系:①我家离地坛很近。

②“我”与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

③地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

3.在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

[明确] (1)隐忍宽容的形象。容忍儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看自己的儿子在最辉煌的时候遭遇人生重大挫折,母亲想要安慰,但却不愿打扰儿子那敏感又脆弱的心灵。

(2)倔强坚忍的形象。母亲为了儿子不懈地四处奔走;默默关注着儿子,以自己的行动影响儿子,用她那坚忍的性格感染着自己的儿子。

(3)思想深刻、聪慧过人的形象。她充分理解儿子的处境和心态,懂得运用一种智慧的方式去呵护儿子;并且思想深刻,考虑长远。

(4)体贴关怀的形象。母亲心思细腻,注重每个细节;关怀备至,体贴入微,每次“我”消失在她的视线之外,她总是一遍又一遍不停地寻找,坚持不懈。

4.本文是通过哪些描写来展现母爱的?

[明确] (1)行动描写。写母亲默送“我”去地坛、翘首伫望、焦急地寻找以及一时找不到“我”时的步履茫然而急迫……在这重复多年的无声行动中,显示母爱的伟大,使人难以忘怀。

(2)心理描写。借“我”之口,直接写母亲的心理活动,她对残疾的儿子不断地“暗自祷告”“自我安慰”,整日“心神不定坐卧难宁”。这些直接的心理描写,把深挚的母爱写得感人肺腑。

(3)侧面烘托。文中反复抒写“我”对母亲难以遏制的思念、痛悔之情,从侧面烘托出母爱动人的力量。

任务突破二 把握作者的情感态度

5.文章在第二部分中记录了母亲离去后,“我”摇着轮椅在园中度过的一天,当时“我”有什么感受?

[明确] (1)失落与惆怅。这园子的每一个角落,都像往常一样,但是母亲却已经离开了“我”;一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找“我”了。“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。

(2)懂得了母爱的伟大和重要性。“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但是,已经来不及了。

6.地坛带给“我”怎样的思考?

[明确] “我”思考了三个问题:①为什么要出生?“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实。”②要不要死?“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”③怎样活?“剩下的就是怎样活的问题了。”作者描写了地坛荒芜但不衰败、宁静又生机勃勃的景物,感悟到要珍惜生命,热爱生命。

任务突破三 深沉而富有内涵的语言

7.怎样理解“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”这句话?

[明确] “我”所承受的,是“我”自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

8.品味“多年来我头一次意识到……有过母亲的脚印”一句的含意。

[明确] “我”回到园子中意识到园中处处都有过“母亲的脚印”,处处都有母亲的牵挂与关爱。这样的总结,形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性,在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

课后拓展任务 迁移与运用

【课内关联】

文章的关键句或关键段都有其作用,如文中写母亲离去后,“我”摇着轮椅在园中度过一天,“摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨……都有过母亲的脚印”这部分的作用:

句段作用题

(1)从清晨到白昼,从午后到傍晚,从日升到月升,“我”走遍了这园子的每一个角落,一切都像往常一样,但是母亲却已经离开了“我”,一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找“我”了。表现了作者对母亲的思念。(2)“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。到此时“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但是,已经来不及了。作者反复强调母亲已不在了,充满了痛惜悔恨之情。

【技巧指导】

句段的作用是指某些关键语句、语段在表现文章主旨、情感和观点态度上的作用。

具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落、结构上有特殊作用的句子或段落、表达上富有特色的句子或段落。句段作用是散文考查的重点和热点。

解答句段作用题“三步走”

第一步:审清题干要求,明确答题方向

审题要关注四点:①句段位置;②答题方向;③提示或暗示性语言;④变式提问,如“为什么要从……写起”“为什么要引用……”“文章用了较大篇幅叙述……,请谈谈作者这样写的用意”等。其中“答题方向”最重要,如问“有……作用(妙处)”或“为什么要从……写起”,不能笼统回答,需要从内容、结构、表达技巧、读者感受等多角度回答;如只问结构上的作用,则只从结构上作答即可。

第二步:阅读句段本身,抓住位置考虑,明确思维方向

(1)先从思想内容上考虑。①联系本句(段)的含意。②思考该句段突出(强调)了上下文的什么内容。③联系(揭示)本文的中心与作者的态度、感情。

(2)再从篇章结构方面思考。句或段在文中可以起到“统率全文”“承上启下过渡”“照应题目”“前后呼应”等作用。句或段的位置不同,其作用也不同。

(3)两个特殊角度:一是表达角度,看所给句段在表达技巧上有何特点,然后答出其表达作用;二是读者角度,看能给读者带来什么感受。这两个角度不常用,可作为答题时的参考。

第三步:掌握规范的答题模式

答题方向 常见表述方式

内容 写了(强调了)……,抒发了……感情,进一步写出了……(题旨或作者意图)

结构 开头 引起 下文 点题,照应标题

为下文写……埋下伏笔(做铺垫),与下文……形成对比(反衬)

照应下文……

奠定了文章的情感基调

答题方向 常见表述方式

结构 中间 过渡 承接上文……引起下文……

由……过渡到……(物到人,景到情,事到理,实到虚)

由……转而写到……

照应 与标题照应

与上文……照应,与下文……照应

[能力提升] 请做“课下提升任务·落实与巩固”中的相关题目。

答题方向 常见表述方式

结构 结尾 总结 上文 呼应(照应)标题、开头、上文……

点明了全文……的主旨,进一步升华(深化)……

卒章显志,表达了……

表达 注意句段表达上的特点(如设问、比喻、反衬等),形象地突出了(强调了)……,激发了读者的兴趣,引人入胜

【课内关联】

在本文中,作者对地坛的景物描写恰到好处地表达了自己的思想感情。如琉璃剥蚀、朱红淡褪、高墙坍圮、雕栏散落,写出了地坛的荒凉冷落,也衬托出了作者的心境。作者还描写了“蜂儿”“蚂蚁”“瓢虫”“蝉蜕”“露水”等一系列景物,隐含着一种生命的意义。花木鸟虫,各自向作者展示它们缤纷的生命世界,无言地诉说着生命的蕴藉和爱意。这些景物描写很好地表达了作者的感悟,揭示了生命的内涵。

【技巧指导】

写作中运用“以情驭景,情景交融”的方法要注意:

1.细致观察,用心体悟,显现特点

调动我们的各种感官,从形、色、味、质地、动静等方面来描写景物。只有细致入微地观察,才能抓住景物的特点。

如文章第一部分第七段中,作者就调动了视觉、听觉、嗅觉等多种感官,写出了景物的生机盎然、生命的美丽,从而表现出这些景物给作者以心灵的震撼,激发起作者对生活的热爱。

2.融情于景,表达主观感受,产生共鸣

写景贵有情,在描绘客观景物的同时,要把自己的喜怒哀乐等思想感情融入作品,做到情景交融,物我一体,使读者产生共鸣。

如文章第一部分第三段中,作者刚进地坛这个荒废的园子时,看到的是“剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡”,这个荒废残破的园子一如作者自己残疾的命运,史铁生从园子中看到了自己的身影,园子就是自己,自己就是园子,两颗荒凉的心由此靠拢,精神相通,彼此互为寄托。

3.展开联想和想象,运用各种修辞描写景物

描写景物需要绘形、绘色、绘声,使人仿佛看得见、摸得着、听得到,这就需要尽可能选用那些生动形象的语言。因而要善于运用最能表现景物特征的动词和一些恰当的形容词,尤其要善于运用比喻、拟人等修辞手法。

如文章第一部分第五段中,动态与静态巧妙结合,比喻、拟人、夸张等修辞手法综合运用,一切景物,如蚂蚁的摇头晃脑、瓢虫的展翅升空,在作者眼中都变得美妙异常,连小小的露珠也倍增光彩,充满诗意。史铁生在园中目睹万物皆自由,到处充满生机,心灵因此摆脱了死神的纠缠,胸怀大为开阔。

【学以致用】

1.根据诗句“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”进行景物描写,要求恰当使用修辞手法,不少于150字。

[参考示例] 四月细雨霏霏,门前茂密的青竹林已经冒出尖尖的竹笋,微微有些泛寒的春风摇曳过竹林,竹叶被吹出沙沙的声响。那翠绿的缝隙间,一抹妩媚的红若隐若现,原来是有几枝桃花开出了生机盎然的颜色,着急地装扮四月的春光。

微风过处,桃花花瓣伴随几许竹叶飘下,跌落到盈盈湖水中,在春风吹起的小小旋涡中荡漾。这时节,湖水尚寒,唯有湖面上几只嬉戏的鸭伴着空中飘荡的竹叶桃花点缀这山水画卷,真可谓“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”。

2.运用“以情驭景,情景交融”的手法,以“秋雨”为题写一段情景交融的文字。要求:①通过对雨景的描写,表达自己的思想感情。②多角度、多侧面描写。③不少于250字。

[参考示例]

秋 雨

秋雨,它并不似春雨般轻盈,反而显得更加深沉。秋雨,它并不似夏雨般火热,反而显得更加冷静。它从天国而来,将一夏的暑气冲淡;从时空的光轮而来,将秋的钟声叩响;从彩虹的边缘而来,将大地涂成淡淡金黄。一阵阵冷风从背后袭来,使人不觉感到秋雨的冷漠。接着一团团的乌

云将湛蓝的晴空染黑,再接着一颗颗硕大的雨滴从天而降。哗的一声,大地炸开了锅,密密的雨声似珍珠落入玉盘般清脆悦耳。它们用自身丰硕的身躯猛击着大地,在大地上留下一个个烙印,仿佛在告诫着大地,不要因夏的炎热而将自己遗忘。那路边的植被,经过秋雨的洗礼后,早已将自身的色彩褪却,变成了成熟的黄;花园里的菊花,正含着雨水渐渐绽放。泥土的清香夹杂着雨水的冰冷,扩散在四处,可谓别有一番情味。

课下提升任务 落实与巩固

一、语言运用(20分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,

幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;……譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。 ① ,味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。

如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。 ② ,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。要是以这园子里的声响来对应四季呢?那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。因为这园子,我常感恩于自己的命运。

1.文中使用了哪些修辞手法(3分)( )

A.排比 比喻 拟人 B.对偶 比喻 排比

C.对偶 借代 排比 D.排比 借代 夸张

解析:文段中,“仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年”,运用了拟人的修辞手法;“如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚”“要是以这园子里的声响来对应四季呢?……冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声”,运用的是比喻和排比的修辞手法。

√

2.文中画波浪线的句子可改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(3分)

答案:原文运用了拟人的修辞手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

答案:(示例)①味道是最说不清楚的 ②如果以乐器来对应四季

4.著名作家史铁生因突发脑出血逝世。他捐赠的肝脏在天津成功移植给了一位患者。请你以这位患者的名义给史铁生写一段感激的话。要求:①语言简明、连贯、得体;②不写称呼语;③100字左右。(4分)

解析:解答此题,一要严格按照题干要求作答,二要了解史铁生的生平事迹。在写感谢语时要运用第二人称,既不要太客套、啰唆,又不要太空洞,最好运用一定的修辞手法。

答案:(示例)是你,用残缺的身体说出了最为健全而丰满的思想!是你,告诉我,就算肉体充满苦难,而心灵也可以欢笑!是你,用无私的大爱给了我又一次生命!如今你走了,却给我留下了无尽的希望和光明!今后我一定会循着你的精神继续走下去。

5.为下面这幅图片拟写解说词,要求运用比喻修辞手法,能揭示图片的内涵。(不少于45个字)(6分)

答案:这是一幅坐在轮椅上的残疾运动员奋力击球的感人画面。她挥动球拍,展开青春的翅膀;驰骋球场,追逐人生的梦想。

二、阅读提升(15分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

消逝的钟声

史铁生

①站在台阶上张望那条小街的时候,我大约两岁多。

②我记事早。我记事早的一个标记,是斯大林的死。有一天父亲把一个黑色镜框挂在墙上,奶奶抱着我走近看,说:斯大林死了。镜框中是一个陌生的老头儿,突出的特点是胡子都集中在上唇。在奶奶的涿州口音中,“斯”读三声。我心想,既如此还有什么好说,这个“大林”当然是死的呀?我不断重复奶奶的话,把“斯”读成三声,觉得有趣,觉得别人竟然都没有发现这一点可真是奇怪。多年以后我才知道,那是1953年,那年我两岁。

③终于有一天奶奶领我走下台阶,走向小街的东端。我一直猜想那儿就是地的尽头,世界将在那儿陷落、消失——因为太阳从那儿爬上来的时候,它的背后好像什么也没有。谁料,那儿更像是一个喧闹的世界的开端。那儿交叉着另一条小街,那街上有酒馆,有杂货铺,有油坊、粮店和小吃摊;因为有小吃摊,那儿成为我多年之中最向往的去处。那儿还有从城外走来的骆驼队。“什么呀,奶奶?”“啊,骆驼。”“干吗呢,它们?” “驮煤。”“驮到哪儿去呀?”“驮进城里。”驼铃一路丁零当啷丁零当

啷地响,骆驼的大脚趟起尘土,昂首挺胸目空一切,七八头骆驼不紧不慢招摇过市,行人和车马都给它让路。我望着骆驼来的方向问:“那儿是哪儿?”奶奶说:“再往北就出城啦。”“出城了是哪儿呀?”“是城外。” “城外什么样儿?”“行了,别问啦!”我很想去看看城外,可奶奶领我朝另一个方向走。我说“不,我想去城外”,我说“奶奶我想去城外看看”,我不走了,蹲在地上不起来。奶奶拉起我往前走,我就哭。“带你去个更好玩儿的地方不好吗?那儿有好些小朋友……”我不听,一路哭。

④越走越有些荒疏了,房屋零乱,住户也渐渐稀少。沿一道灰色的砖墙走了好一会儿,进了一个大门。啊,大门里豁然开朗完全是另一番景象:大片大片寂静的树林,碎石小路蜿蜒其间。满地的败叶在风中滚动,踩上去吱吱作响。麻雀和灰喜鹊在林中草地上蹦蹦跳跳,坦然觅食。我止住哭声。我平生第一次看见了教堂,细密如烟的树枝后面,夕阳正染红了它的尖顶。

⑤我跟着奶奶进了一座拱门,穿过长廊,走进一间宽大的房子。那儿有很多孩子,他们坐在高大的桌子后面只能露出脸。他们在唱歌。一个穿长袍的大胡子老头儿弹响风琴,琴声飘荡,满屋子里的阳光好像也随之飞扬起来。奶奶拉着我退出去,退到门口。唱歌的孩子里面有我的堂兄,他看见了我们但不走过来,唯努力地唱歌。那样的琴声和歌声我从未听过,宁静又欢欣,一排排古旧的桌椅、沉暗的墙壁、高阔的屋顶也似都活泼起来,与窗外的晴空和树林连成一气。那一刻的感受我终生难忘,仿佛有一

股温柔又强劲的风吹透了我的身体,一下子钻进我的心中。后来奶奶常对别人说:“琴声一响,这孩子就傻了似的不哭也不闹了。”我多么羡慕我的堂兄,羡慕所有那些孩子,羡慕那一刻的光线与声音,有形与无形。我呆呆地站着,徒然地睁大眼睛,其实不能听也不能看了,有个懵懂的东西第一次被惊动了——那也许就是灵魂吧。后来的事都记不大清了,好像那个大胡子的老头儿走过来摸了摸我的头,然后光线就暗下去,屋子里的孩子都没有了,再后来我和奶奶又走在那片树林里了,还有我的堂兄。堂兄把一个纸袋撕开,掏出一个彩蛋和几颗糖果,说是幼儿园给的圣诞礼物。

⑥这时候,晚祈的钟声敲响了——唔,就是这声音,就是他!这就是我曾听到过的那种缥缥缈缈响在天空里的声音啊!

⑦“他在哪儿呀,奶奶?”

⑧“什么?你说什么?”

⑨“这声音啊,奶奶,这声音我听见过。”

⑩“钟声吗?啊,就在那钟楼的尖顶下面。”

这时我才知道,我一来到世上就听到的那种声音就是这教堂的钟声,就是从那尖顶下发出的。暮色浓重了,钟楼的尖顶上已经没有了阳光。风过树林,带走了麻雀和灰喜鹊的欢叫。钟声沉稳、悠扬、飘飘荡荡,连接起晚霞与初月,扩展到天的深处或地的尽头……

不知奶奶那天为什么要带我到那儿去,以及后来为什么再也没去过。

不知何时,天空中的钟声已经停止,并且在这块土地上长久地消逝了。

多年以后我才知道,那教堂和幼儿园在我们去过之后不久便都拆除了。我想,奶奶当年带我到那儿去,必是想在那幼儿园也给我报个名,但未如愿。

再次听见那样的钟声是在40年以后了。那年,我和妻子坐了八九个小时飞机,到了地球另一面,到了一座美丽的城市,一走进那座城市我就听见了他。在清洁的空气里,在透澈的阳光中和涌动的海浪上面,在安静的小街,在那座城市的所有地方,随时都听见他在自由地飘荡。我和妻子在那钟声中慢慢地走,认真地听他,我好像一下子回到了童年,整个世界都好像回到了童年。对于故乡,我忽然有了新的理解:人的故乡,并不止于一块特定的土地,而是一种辽阔无比的心情,不受空间和时间的限制;这心情一经唤起,就是你已经回到了故乡。

A.文章开头用“张望”“终于”“一直猜想”等词,流露出作者幼时对未知世界的好奇与向往,也为下文写自己对外面的世界目不暇接的情形做了铺垫。

B.第 段画线句子通过“带走了麻雀和灰喜鹊的欢叫”“扩展到天的深处或地的尽头”等语句,突出了钟声的洪亮。

C.“琴声一响,这孩子就傻了似的不哭也不闹了。”奶奶的这句话侧面印证了幼时的“我”听到琴声痴迷的情态。

D.本文围绕“听到钟声”的几次感受,表达了作者对童年美好生活的回忆,更将这一种特殊的人生体验上升到对“故乡”新的理解的高度。

解析:B项,“洪亮”显然与画线句中的“沉稳”“悠扬”矛盾。

√

A.运用了比喻、拟人等修辞手法,形象生动。

B.通过环境的侧面烘托、奶奶的话、我的感受写音乐。

C.表达了“我”对宁静欢欣的音乐的喜爱。

D.从结构上照应标题,为下文钟声的出现做铺垫。

解析:D项,“照应标题”错误,画线的文字写音乐,标题是“钟声”,画线文字起不到照应标题的作用。

√

8.(对应一课一考点)本文标题为“消逝的钟声”,①~④段内容与钟声无关,但写得细腻入微。为什么要写这些内容?(3分)

答案:(1)①~④段写童年生活,交代出听到钟声的过程;

(2)为后文在异地听到钟声“好像一下子回到了童年”做铺垫,使“我”对童年的感受更真切;

(3)更好地突出了文章的主题,表达了对故乡的新的理解。

9.(对应一课一考点)作者40年后听到的钟声与以前一样吗?作者为什么要写这一次听到的钟声?请结合文本简要分析。(6分)

答案:(1)不一样。这一钟声饱含了作者对于故乡新的理解:故乡是一种辽阔无比的心情,是超越时空限制的自由的心灵世界。

(2)写成年后的钟声,在内容上丰富了钟声的内涵,与童年的钟声相互呼应;同时也是对“我”小时候懵懂追求的一种确证:钟声是“我”一生都在追寻的内容,突出了钟声对于“我”的意义。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读