部编版必修上册15《我与地坛》课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册15《我与地坛》课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 771.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-28 22:39:52 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

我与地坛

——荒芜满园的生命追问

史铁生

我与地坛

初读感受

任务:每人先自主诵读本文,读完后用一句话说说自己的初读感受。

要求:真诚、细腻、个性化(逐级提升)。

时间:3分钟左右。

上页

首页

下页

我与地坛

上页

首页

下页

阅读文章第一部分并思考 :对于作者而言,地坛是_____________。请在横线上填写一个短语。并勾画出文中表达作者对地坛强烈情感的语句,小组讨论概括这些语句所表达的情感。

品我与地坛之真情

(1)我常觉得这中间有着宿命的味道 :仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

(2)我一下子就理解了它的意图。正如我在一篇小说中所说的 :“在人口密聚的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。”

(3)自从那个下午我无意中进了这园子,就再没长久地离开过它。

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

任务:文章中的地坛具有怎样的特点?结合三段具体的景物描写进行赏析。

要求:准确、细腻、深刻(逐级提升)。

时间:8分钟左右 。

上页

首页

下页

赏我与地坛之联系

我与地坛

品读语言

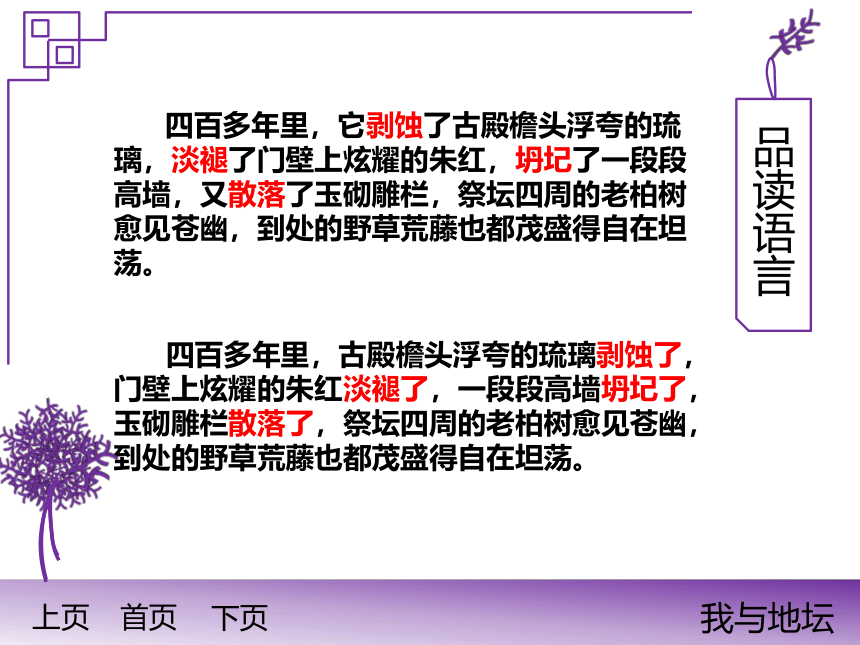

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

四百多年里,古殿檐头浮夸的琉璃剥蚀了,门壁上炫耀的朱红淡褪了,一段段高墙坍圮了,玉砌雕栏散落了,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

上页

首页

下页

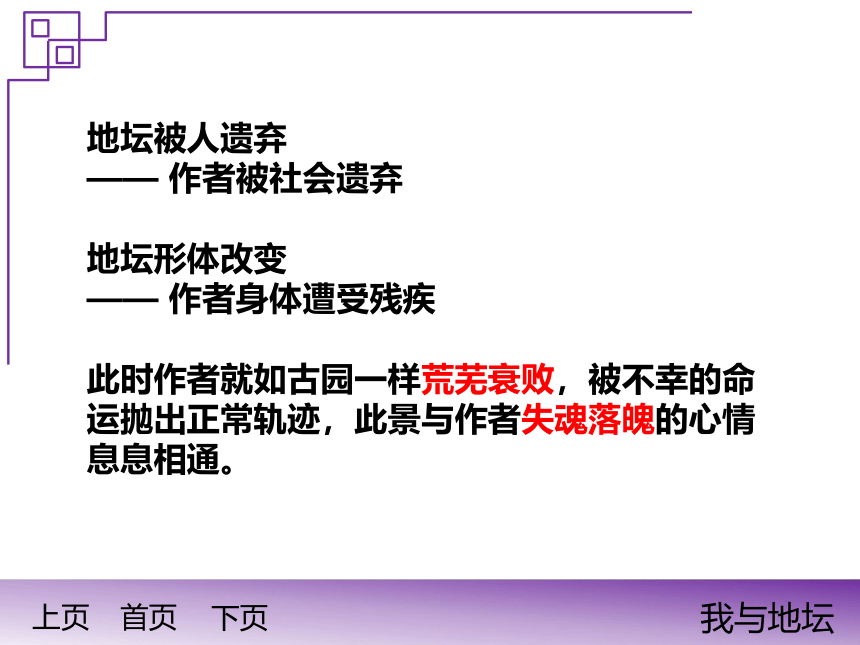

地坛被人遗弃

—— 作者被社会遗弃

地坛形体改变

—— 作者身体遭受残疾

此时作者就如古园一样荒芜衰败,被不幸的命运抛出正常轨迹,此景与作者失魂落魄的心情息息相通。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一会儿便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。

上页

首页

下页

困惑——辛苦——挣扎——修行——顿悟

轰然落地的露珠是否在昭示 :卑小的生命只要积聚力量就足以演绎生命的辉煌?

“园子荒芜但并不衰败。”作者感受到了生命的涌动,促使他思考生与死的问题,促使他与生命抗争 :我虽残疾,却不应颓废。

地坛的生机让作者走出了残疾自伤的阴影,重新燃起了对生活的希望。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋天忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

上页

首页

下页

落日:1.落日预示着第二天日出的开启。

2.再微弱的光也足以点亮灿烂的生命。

3. _________________________________。

雨燕:_____________________________________________。

冬天孩子的脚印:______________________________________。

苍黑的古柏:_________________________________。

暴雨后草木和泥土的气味: __________________________。

早霜中的落叶:_________________________________。

雨燕高歌,消解落寞。天地苍凉,我声高扬

孩子是自然界最活泼的造物,拥有最强大的生命力量

镇定从容,站成永恒

风雨的洗礼锻造出灼烈至纯的香气

坦然向生,摇曳生姿

文章用六个“譬如”描写了六种事物:

“落日、雨燕、脚印、古柏、落叶和气味”,表明了地坛虽然形体被改变,有些东西是不会随着时间的流逝而消失的。它们让作者感受到生命的力量和永恒,更加坚定了他面对苦难顽强生活下去的态度。

这些景物描写烘托了作者的心境,作者从地坛的景物中获得了关于生死、关于生活的启示 ;景物本身就是作者对生命、对世界的形象解读。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

任务:地坛给了作者哪些关于生死的思考?结合具体的语句进行阐述。

要求:准确、细腻、深刻(逐级提升)。

时间:5分钟左右 。

上页

首页

下页

探我于地坛之彻悟

我与地坛

品读语言

1.一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实;上天在交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

2.剩下的就是怎样活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透的,不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终身的魔鬼或恋人。

上页

首页

下页

(1)人为什么要出生——

生是事实,不必刻意辩论。

(2)关于死的事——

死是节日,不必急于求成。

有权决定这一切的是上帝——自然法则,我们能决定的只是生存的方式。

(3)作者思考了生和死的问题,而生死大可坦然面对。但怎么活——需要在地坛中长久地思考。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

上页

首页

下页

生命总有风雨摧折。

生命仍该有所期待。

微苦不足以打败你。

熨帖足以点亮世界。

我与地坛

品读语言

任务:请诵读课文第二部分,把你认为最能感动你的句子或细节找出来,说说你从中看到了一个怎样的母亲。

要求:准确、细腻、深入(逐级提升)。

时间:8分钟左右。

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老待在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

1.只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。现在我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子出了什么事,这苦难也只好我来承担。”

2.那时他的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

3.这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

上页

首页

下页

我与地坛

探究情感

任务:请自主诵读课文,读完后分别用一句话概括我对地坛和对母亲的情感。

要求:简洁、准确、全面(逐级提升)。

时间:3分钟左右 。

上页

首页

下页

地坛是我的精神家园,是我的生命寄托,我在地坛中重新寻找到了生命的意义,我与地坛是心心相印的,对地坛我是怀着一种感激与需求;

而母亲给予了我生命,也给予了我生存下去的希望。正因我年轻时的倔强与不懂事,导致我错失了回报母亲的机会,因此我对母亲是愧疚的,悔恨的。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

探究情感

任务:文章题目为《我与地坛》,可文中第二部分主要写我与母亲之间的故事,那地坛与母亲之间是否有什么联系?

要求:简洁、准确、全 面(逐级提升)。

时间:3分钟左右 。

上页

首页

下页

第一部分写我与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下我与母亲的故事,从主题思想上看,其实浑然一体。

地坛使我平和豁达对待生死,解决了为什么生的问题;母亲使我找到了生存的意义,解决了怎样活的问题。地坛、母亲,都给过我生命 ,给过我生命的真实。

地坛是我虚化了的母亲,母亲是我心中永远的地坛。二者融合统一。一个“与”字更凸显地坛已经不再仅仅是一般的人文景观,而是和我平等的一个生命存在,作者和地坛是一体的,它是作者栖居的精神家园。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

知人论世

此处为作者照片

(点击可放大)

史铁生,生于1951年,北京人,1969年去陕西插队,插队期间因病双腿逐渐麻木,肌肉逐渐萎缩,最后双腿瘫痪,1972年返回北京。1981年又患严重的肾病,1998年开始做透析,直到2010年突发脑出血去世,都靠肾透析维持生命,可谓命途多舛,用他自己的话来说,“职业是生病,业余在写作”。史铁生的作品一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描述。他写伤残者的生活困境和精神困境,超越了对命运的哀怜和自叹,上升为对普遍性生存特别是精神“伤残”现象的关切。其作品平淡质朴而意蕴深沉,具有“散文化”倾向。作品集有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《舞台效果》《命若琴弦》等,长篇小说《务虚笔记》,随笔《病隙碎笔》等。

上页

首页

下页

我与地坛

总结启示

任务:每人说说自己的收获或启示。

要求:收获准确、全面;启示深刻、独到。

时间:3分钟左右。

课外推荐:《我与地坛》其余部分。

上页

首页

下页

谢谢您!

我与地坛

——荒芜满园的生命追问

史铁生

我与地坛

初读感受

任务:每人先自主诵读本文,读完后用一句话说说自己的初读感受。

要求:真诚、细腻、个性化(逐级提升)。

时间:3分钟左右。

上页

首页

下页

我与地坛

上页

首页

下页

阅读文章第一部分并思考 :对于作者而言,地坛是_____________。请在横线上填写一个短语。并勾画出文中表达作者对地坛强烈情感的语句,小组讨论概括这些语句所表达的情感。

品我与地坛之真情

(1)我常觉得这中间有着宿命的味道 :仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

(2)我一下子就理解了它的意图。正如我在一篇小说中所说的 :“在人口密聚的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。”

(3)自从那个下午我无意中进了这园子,就再没长久地离开过它。

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

任务:文章中的地坛具有怎样的特点?结合三段具体的景物描写进行赏析。

要求:准确、细腻、深刻(逐级提升)。

时间:8分钟左右 。

上页

首页

下页

赏我与地坛之联系

我与地坛

品读语言

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

四百多年里,古殿檐头浮夸的琉璃剥蚀了,门壁上炫耀的朱红淡褪了,一段段高墙坍圮了,玉砌雕栏散落了,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

上页

首页

下页

地坛被人遗弃

—— 作者被社会遗弃

地坛形体改变

—— 作者身体遭受残疾

此时作者就如古园一样荒芜衰败,被不幸的命运抛出正常轨迹,此景与作者失魂落魄的心情息息相通。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一会儿便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。

上页

首页

下页

困惑——辛苦——挣扎——修行——顿悟

轰然落地的露珠是否在昭示 :卑小的生命只要积聚力量就足以演绎生命的辉煌?

“园子荒芜但并不衰败。”作者感受到了生命的涌动,促使他思考生与死的问题,促使他与生命抗争 :我虽残疾,却不应颓废。

地坛的生机让作者走出了残疾自伤的阴影,重新燃起了对生活的希望。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋天忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

上页

首页

下页

落日:1.落日预示着第二天日出的开启。

2.再微弱的光也足以点亮灿烂的生命。

3. _________________________________。

雨燕:_____________________________________________。

冬天孩子的脚印:______________________________________。

苍黑的古柏:_________________________________。

暴雨后草木和泥土的气味: __________________________。

早霜中的落叶:_________________________________。

雨燕高歌,消解落寞。天地苍凉,我声高扬

孩子是自然界最活泼的造物,拥有最强大的生命力量

镇定从容,站成永恒

风雨的洗礼锻造出灼烈至纯的香气

坦然向生,摇曳生姿

文章用六个“譬如”描写了六种事物:

“落日、雨燕、脚印、古柏、落叶和气味”,表明了地坛虽然形体被改变,有些东西是不会随着时间的流逝而消失的。它们让作者感受到生命的力量和永恒,更加坚定了他面对苦难顽强生活下去的态度。

这些景物描写烘托了作者的心境,作者从地坛的景物中获得了关于生死、关于生活的启示 ;景物本身就是作者对生命、对世界的形象解读。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

任务:地坛给了作者哪些关于生死的思考?结合具体的语句进行阐述。

要求:准确、细腻、深刻(逐级提升)。

时间:5分钟左右 。

上页

首页

下页

探我于地坛之彻悟

我与地坛

品读语言

1.一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实;上天在交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

2.剩下的就是怎样活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透的,不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终身的魔鬼或恋人。

上页

首页

下页

(1)人为什么要出生——

生是事实,不必刻意辩论。

(2)关于死的事——

死是节日,不必急于求成。

有权决定这一切的是上帝——自然法则,我们能决定的只是生存的方式。

(3)作者思考了生和死的问题,而生死大可坦然面对。但怎么活——需要在地坛中长久地思考。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

上页

首页

下页

生命总有风雨摧折。

生命仍该有所期待。

微苦不足以打败你。

熨帖足以点亮世界。

我与地坛

品读语言

任务:请诵读课文第二部分,把你认为最能感动你的句子或细节找出来,说说你从中看到了一个怎样的母亲。

要求:准确、细腻、深入(逐级提升)。

时间:8分钟左右。

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老待在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。

上页

首页

下页

我与地坛

品读语言

1.只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。现在我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子出了什么事,这苦难也只好我来承担。”

2.那时他的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

3.这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

上页

首页

下页

我与地坛

探究情感

任务:请自主诵读课文,读完后分别用一句话概括我对地坛和对母亲的情感。

要求:简洁、准确、全面(逐级提升)。

时间:3分钟左右 。

上页

首页

下页

地坛是我的精神家园,是我的生命寄托,我在地坛中重新寻找到了生命的意义,我与地坛是心心相印的,对地坛我是怀着一种感激与需求;

而母亲给予了我生命,也给予了我生存下去的希望。正因我年轻时的倔强与不懂事,导致我错失了回报母亲的机会,因此我对母亲是愧疚的,悔恨的。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

探究情感

任务:文章题目为《我与地坛》,可文中第二部分主要写我与母亲之间的故事,那地坛与母亲之间是否有什么联系?

要求:简洁、准确、全 面(逐级提升)。

时间:3分钟左右 。

上页

首页

下页

第一部分写我与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下我与母亲的故事,从主题思想上看,其实浑然一体。

地坛使我平和豁达对待生死,解决了为什么生的问题;母亲使我找到了生存的意义,解决了怎样活的问题。地坛、母亲,都给过我生命 ,给过我生命的真实。

地坛是我虚化了的母亲,母亲是我心中永远的地坛。二者融合统一。一个“与”字更凸显地坛已经不再仅仅是一般的人文景观,而是和我平等的一个生命存在,作者和地坛是一体的,它是作者栖居的精神家园。

我与地坛

上页

首页

下页

我与地坛

知人论世

此处为作者照片

(点击可放大)

史铁生,生于1951年,北京人,1969年去陕西插队,插队期间因病双腿逐渐麻木,肌肉逐渐萎缩,最后双腿瘫痪,1972年返回北京。1981年又患严重的肾病,1998年开始做透析,直到2010年突发脑出血去世,都靠肾透析维持生命,可谓命途多舛,用他自己的话来说,“职业是生病,业余在写作”。史铁生的作品一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描述。他写伤残者的生活困境和精神困境,超越了对命运的哀怜和自叹,上升为对普遍性生存特别是精神“伤残”现象的关切。其作品平淡质朴而意蕴深沉,具有“散文化”倾向。作品集有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《舞台效果》《命若琴弦》等,长篇小说《务虚笔记》,随笔《病隙碎笔》等。

上页

首页

下页

我与地坛

总结启示

任务:每人说说自己的收获或启示。

要求:收获准确、全面;启示深刻、独到。

时间:3分钟左右。

课外推荐:《我与地坛》其余部分。

上页

首页

下页

谢谢您!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读