人教版部编(2019)高中语文必修上册 《整本书阅读教学要求及〈乡土中国〉实施路径》名师课件(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册 《整本书阅读教学要求及〈乡土中国〉实施路径》名师课件(共68张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 19.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-29 19:42:04 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

整本书阅读教学要求及

《乡土中国》实施路径

A. 《普通高中语文课程标准(2017年版)》亮点:

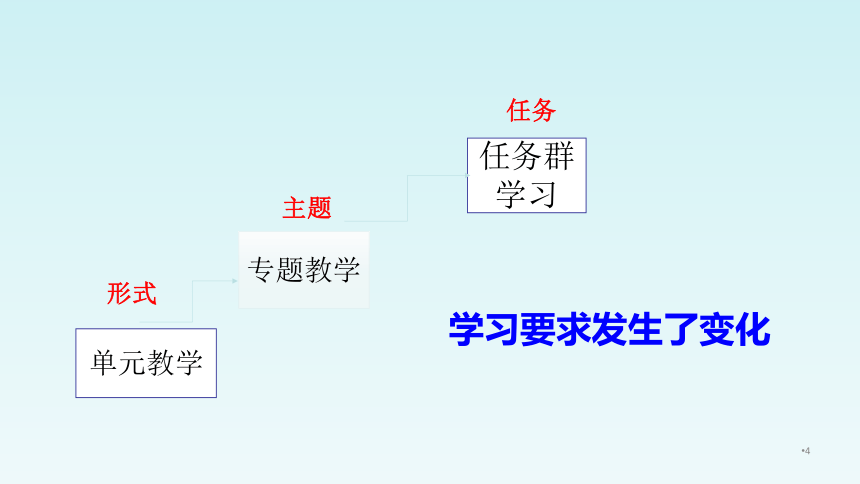

一、规定了18个“学习任务群”

单元教学

专题教学

任务群学习

形式

主题

任务

*

学习要求发生了变化

学习任务群之重点:“整本书阅读”

必修 选择性必修 选修

整本书阅读与研讨 整本书阅读与研讨 整本书阅读与研讨

当代文化参与 当代文化参与 当代文化参与

跨媒介阅读与交流 跨媒介阅读与交流 跨媒介阅读与交流

语言积累梳理与探究 语言、积累梳理与探究 语文文字专题研讨

实用性阅读与交流 现当代作家作品研讨 现当代作家作品研讨

思辨性阅读与表达 革命传统作品研习 革命传统作品研讨

文学阅读与写作 传统经典作品研习 传统经典作品研习

外国作家作品研习 跨文化专题研讨

科学文化著作研习 学术论著专题研讨

“整本书阅读与研讨”是18个任务群的第一个,贯串必修、选修Ⅰ和选修Ⅱ三个阶段,即必修、选择性必修、选修教材必须体现整本书阅读。说明其分量。

什么是“整本书阅读”?

——完整地阅读一本书和又一本书。读整本的书,整本地阅读。

为了这一重要任务得以落实,《课标》规定了相关要求

二、《课标》对整本书阅读的教学要求

1. “整本书阅读”的方向

旨在引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯。

2. 整本书阅读的学习目标与内容

( 1.)在阅读过程中,探索阅读整本书的门径,初步建构自己阅读整本书的经验。

( 2) 在指定范围内选择阅读一部长篇小说,选择阅读一部学术著作。

(3.)利用书中目录、序跋、注释等信息,学习检索作者、作品背景、相关评价、同类作品比较等资料,对作家作品作深入研读。

( 4)联系个人经验,深入理解作品;享受读书的愉悦,从作品中汲取营养,丰富自己的精神世界。用自己的语言撰写全书梗概或提要。撰写读书笔记与作品评介,通过口头、书面或其他媒介与他人分享。

三、“整本书阅读”的落实需要具体的“载体”来实现

必修教材的“载体”就是

《乡土中国》(必修教材上册)

《红楼梦》(必修教材下册)

B. 部编教材必修上《乡土中国》阅读任务

新教材必修上册

新教材必修下册

《红楼梦》整本书阅读任务要求

《乡土中国》 是怎样一本书?

《乡土中国》是社会学大师费孝通的代表作,其中收录了14篇论文,是根据作者20世纪40年代在西南联大和云南大学所讲授的“乡村社会学”课程内容整理而成的。

是一部重要的学术著作。

为什么要让学生阅读《乡土中国》?

1. 让学生了解中国社会特有的乡土伦理关系。

文本涉及了乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、社会规范、社会变迁等各方面,同时解剖了中国乡土社会的结构

2. 让学生更深入地理解中国乡土社会文化传统和文化精神。

3. 让学生树立关注乡村社会的意识,增强社会责任感,促进学生对现实社会的观察和思考。

4. 发展学生的思辨能力,提升思维品质。

5. 让学生在感悟文本特殊语言的过程中,提升语言的修养。

6. 以作者的学术精神去启迪学生,影响学生,为学生今后的学习和工作注入“学术因子”。

普希金:“人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远。”

有空闲的时间就想看书,这是一种精神境界

链接:

新课标下的语文高考

得语文得高考

得阅读得语文

关于温儒敏的有关高考的话:

网传:

“语文高考最后要实现让15%的人做不完。”

实际话语:

语文高考有15%的人做不完是正常的。

让读了书的人多得分

2018年借助文字和题量的增加,考查了阅读速度

全国卷Ⅰ为8800字

全国卷Ⅱ8250字

全国卷Ⅲ7900字

平均约为8300字。

今后试卷总文字量有可能上一万字

体现平时精读、略读、泛读、速读教学效果,同时考查了思维的敏捷性

北京2017年高考名著题

25. 微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。180字左右。 ①《根河之恋》里,鄂温克人从原有的理清楚。 ②请从《红楼梦》中的林黛玉、薛宝钗、史湘云、香菱之中选择一人,用一种花来比喻她,并简要陈述这样比喻的理由。要求:依据原著,自圆其说。 ③如果请你从《边城》里的翠翠、 《红岩》里的江姐、《一件小事》里的人力车夫、《老人与海》里的桑提亚哥之中,选择一个人物,依据某个特定情境,为他(她)设计一尊雕像,你将怎样设计呢?要求:描述雕像的体态、外貌、神情等特征,并依据原著说明设计的意图。

北京2018年高考名著题

23.微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。

①在《红岩》《边城》《老人与海》中,至少选择一部作品,用一组排比比喻句抒写你从中获得的教益。要求:至少写三句,每一句中都有比喻。120字左右。

②从《红楼梦》《呐喊》《平凡的世界》中选择一个既可悲又可叹的人物,简述这个人物形象。要求:符合原著故事情节。150-200字。

③读了《论语》,在孔子的众弟子之中,你喜欢颜回,还是曾参,或者其他哪位 请选择一位,为他写一段评语。要求:符合人物特征。150-200字。

北京2019年高考名著题

阅读量的增多、阅读难度的增加、阅读思维品质的提升摆在我们面前

教材只是在单元中提出了繁重的教学任务,没有配套的权威教材,学生读原著,教师如何指导?

必须面对,该怎么办?

怎样才能达成阅读的目标?

需要搭建阅读的桥梁

选择什么样的书进行阅读?

细“读”右边的画

表面相似

内涵不同

选择有内涵的书

选择阅读能够落地的书

选择学生有用的书

选择教师指导有抓手的书

C、整本书阅读几种途径

一、自由选择型整本书阅读

“连滚带爬的读” “海量阅读”“不动笔墨的阅读”,“不求甚解的阅读”(温儒敏语)

——伴随人生的最持久的阅读方式。几乎所有出版物都可以纳入这个范畴

二、引导型整本书阅读

有一定的导读,但不具体

三、课程化整本书阅读

属于语文课程,因而具备课堂教学一切要素

提问,思考,质疑、研讨、交流分享和测评

给学生的思考提供了方向、框架与抓手,让思维一开始就远离空疏与浮泛,走向具体与落实

D、怎样阅读《乡土中国》?

一、整本书阅读的实施方案

1.如何整体安排阅读计划

比如:阅读前准备、时间建议、推进步骤

如:整体时间规划

课时 时间 内容

1 第1天 整体导读准备课

2 第8天 批读示范指导课

3 第15天 精读探究释疑课

4 第18天 专题研读交流课

5 第25天 成果经验展示课

6 第30天 测试评估拓展课

学生分层制定个性化阅读计划

1. 基本目标:所有学生要达成的目标

(1)用浏览、略读、精读和研读的阅读方法读完《乡土中国》整本书。

(2)能在阅读过程中把握整书文脉,理解书中出现的重要概念和学术观点,读懂整本书。

(3)在完成本书阅读后,能反思、归纳、总结出自己个性化的、有效的阅读方法和技巧以及问题研讨方法,并形成书面成果。

(4)按时完成“自读记录单”。

2.发展目标:多数学生须要达成的阅读目标

(1)能在阅读过程中感知作者在文中主要使用的论证方法,能在自己认为较典型的论述内容旁,用批注方式评价其表达效果。

(2)能在阅读过程中感知作者语言表达的特点,并能对一些自己认为精彩之处用批注的方式作出自己的评价。

(3)在完成本书阅读和研讨活动后,能从作品中汲取作者的论证方法、技巧和语言艺术为自己所用。

3.个性目标:有能力深入研读的学生选择性达成的目标

(1)能调动过去所学知识和生活经验,运用自书中所学知识和学术观点,研讨、解决一定范围和层次内的生活问题和社会问题,以研究报告、小论文等形式形成书面成果。

(2)有兴趣深入探讨本书的学术观点,并形成自己的学术见解,形成书面成果。

(3)拓展阅读范围,选读《生育制度》《江村经济》及其他社会学著作,形成自己的社会学认知。

2.怎样让学生有趣阅读

比如:什么是阅读的兴趣,怎样产生兴趣,怎样保持兴趣,怎样在乐读中走进文本,走进作者。

3.怎样进行整本书阅读过程的指导

落实如何读懂。过程的督促、监控、调控、修正、优化等等。

4. 怎样用好本书的阅读价值

比如视野价值、观察价值、启迪价值、思辨价值、写作价值等等。

5.怎样用好跨媒介阅读

用跨媒介阅读走进作者那个时代,去认识,去感悟,去理解,去读懂。

6.如何体现和用好学生的阅读成果

学生过程的阅读成果如何呈现,学生的终期阅读成果怎样体现,用怎样的活动进行交流,扩大阅读后的经验分享,让学生体会到阅读成功的喜悦,感受到成长过程中阅读的幸福)

7.如何进行名著阅读能力测评

比如:测评目的、测评能力点体现、测评方式、测评效果反馈

二、整本书阅读的四个环节

导读、批读、研读质疑和测评

“导读”:

激发兴趣,对全书的相关信息做一个系统的介。

2.“为什么读(课标要求与该书的价值)”“怎么读(阅读方法)”。

3.帮助和指导学生制定阅读规划。

“批读”:

“批读”侧重对内容的阅读和理解,边读边批,浏览、细读,化整为零,读懂为要

名著阅读方法和技巧指导(融入思维方法的指导):

找准批读点,学会批读方法,体验批读

“研读”:

是以“整合思维”为出发点,打通全书,重点对整本书进行“研讨”,引导学生就自己感兴趣的、值得研讨的“专题”进行深入地探究。

学会选题,提炼观点,合理分析,明确研读路径。

根据不同整本书,或欣赏,或审美,或思辨,或探究,或“质疑”,研究“这一个”。

比如:《乡土中国》三个研读层次

(一) 对《乡土中国》进行整合性研读

1.整体研读梳理

在以下表格中填入各篇的核心概念或主要观点,并从整体上梳理全书逻辑结构。

2. 运用“比较法”阐述乡土社会的特征,是费孝通在《乡土中国》比较突出的论证方法。请选择具体章节的内容,谈一谈作者是如何通过“比较法”来表达对中国乡土社会的特征?

3.阅读《文字下乡》《再论文字下乡》和下面的《白鹿原》节选文字,完成后面的问题。

……

费孝通《乡土中国》中说:“在乡土社会中,不但文字是多余的.....”“乡土社会以语言世代传递经验,用不着文字.....”似乎乡土社会是不需要文化与教育的。乡土社会究竟是否需要文化与教育?结合《白鹿原》中这一段文字,谈谈你对这一问题的思考。

(二)横向研读

与费孝通先生《江村经济》比读

与费孝通先生《中国文化的重建》比读

(三)拓展研读:

《乡土中国》整本书阅读和当代文化参与

比如:

乡村集约化发展的“中国十大亿元村”巡礼

乡村记忆——我们的祠堂

回家的记忆,乡村的忧思

“测评” 轻“测”重“评”, 立足学生阅读《乡土中国》的实际效果,反馈达成情况。

设计的整本书报告单,强化过程评价,

注重个性化的阅读经验的构建与分享

课 时 课 题 目 标

第一课时 导读激趣 读什么 为何读 怎么读

第二课时 批读方法指导 掌握批读方法,为自主阅读做准备

第三课时 批读成果展示 交流分享,体验成功

第四课时

专题研读指导

选择专题,深入质疑探究,论文

第五课时 专题研读成果展示 交流分享,检验成果

第六课时 测评、总结 考试检验,总结提升

三、《乡土中国》具体课型设计

E、落地措施

开展整本书阅读研讨会

名著课型研讨会

名著阅读研读课

名著阅读批读课

教师参与积极性高

过道“席地而坐”

门口 、窗边“委屈”站着倾听

●配合措施

在《中学语文教学参考》杂志社将分段用上旬刊刊发我们对整本书阅读尤其是《乡土中国》的教学论文和课例探讨。

将在《中学语文教学参考》 2019年第7、9、10期,刊发相关文章。第7期刊发了成都市教科院程一凡《〈乡土中国〉的教学目标定位》、重庆三中陆平的《〈乡土中国〉阅读教学案例》、西安教科所副所长贾玲的的《〈乡土中国〉教学策略》。

整本书阅读与课外阅读的区别

主要在于它必须借助精心的课程设计与教学安排,通过具体的教学过程来引导和影响学生的阅读活动,以达成具体的教学目标。

在课外阅读中,教师的角色主要是倡导者、管理者与督促者,而在整本书阅读中,教师则是读写与思辨的教练,是读写结合的示范者,是思想与学术的引领者。

书是一座快乐的富矿,是一座语言的富矿,也是一种精神的富矿,更是一座思想的富矿,整本书更是如此。

引领学生读整本书吧,让他们成为精神富矿的拥有者。

谢谢!

整本书阅读教学要求及

《乡土中国》实施路径

A. 《普通高中语文课程标准(2017年版)》亮点:

一、规定了18个“学习任务群”

单元教学

专题教学

任务群学习

形式

主题

任务

*

学习要求发生了变化

学习任务群之重点:“整本书阅读”

必修 选择性必修 选修

整本书阅读与研讨 整本书阅读与研讨 整本书阅读与研讨

当代文化参与 当代文化参与 当代文化参与

跨媒介阅读与交流 跨媒介阅读与交流 跨媒介阅读与交流

语言积累梳理与探究 语言、积累梳理与探究 语文文字专题研讨

实用性阅读与交流 现当代作家作品研讨 现当代作家作品研讨

思辨性阅读与表达 革命传统作品研习 革命传统作品研讨

文学阅读与写作 传统经典作品研习 传统经典作品研习

外国作家作品研习 跨文化专题研讨

科学文化著作研习 学术论著专题研讨

“整本书阅读与研讨”是18个任务群的第一个,贯串必修、选修Ⅰ和选修Ⅱ三个阶段,即必修、选择性必修、选修教材必须体现整本书阅读。说明其分量。

什么是“整本书阅读”?

——完整地阅读一本书和又一本书。读整本的书,整本地阅读。

为了这一重要任务得以落实,《课标》规定了相关要求

二、《课标》对整本书阅读的教学要求

1. “整本书阅读”的方向

旨在引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯。

2. 整本书阅读的学习目标与内容

( 1.)在阅读过程中,探索阅读整本书的门径,初步建构自己阅读整本书的经验。

( 2) 在指定范围内选择阅读一部长篇小说,选择阅读一部学术著作。

(3.)利用书中目录、序跋、注释等信息,学习检索作者、作品背景、相关评价、同类作品比较等资料,对作家作品作深入研读。

( 4)联系个人经验,深入理解作品;享受读书的愉悦,从作品中汲取营养,丰富自己的精神世界。用自己的语言撰写全书梗概或提要。撰写读书笔记与作品评介,通过口头、书面或其他媒介与他人分享。

三、“整本书阅读”的落实需要具体的“载体”来实现

必修教材的“载体”就是

《乡土中国》(必修教材上册)

《红楼梦》(必修教材下册)

B. 部编教材必修上《乡土中国》阅读任务

新教材必修上册

新教材必修下册

《红楼梦》整本书阅读任务要求

《乡土中国》 是怎样一本书?

《乡土中国》是社会学大师费孝通的代表作,其中收录了14篇论文,是根据作者20世纪40年代在西南联大和云南大学所讲授的“乡村社会学”课程内容整理而成的。

是一部重要的学术著作。

为什么要让学生阅读《乡土中国》?

1. 让学生了解中国社会特有的乡土伦理关系。

文本涉及了乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、社会规范、社会变迁等各方面,同时解剖了中国乡土社会的结构

2. 让学生更深入地理解中国乡土社会文化传统和文化精神。

3. 让学生树立关注乡村社会的意识,增强社会责任感,促进学生对现实社会的观察和思考。

4. 发展学生的思辨能力,提升思维品质。

5. 让学生在感悟文本特殊语言的过程中,提升语言的修养。

6. 以作者的学术精神去启迪学生,影响学生,为学生今后的学习和工作注入“学术因子”。

普希金:“人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远。”

有空闲的时间就想看书,这是一种精神境界

链接:

新课标下的语文高考

得语文得高考

得阅读得语文

关于温儒敏的有关高考的话:

网传:

“语文高考最后要实现让15%的人做不完。”

实际话语:

语文高考有15%的人做不完是正常的。

让读了书的人多得分

2018年借助文字和题量的增加,考查了阅读速度

全国卷Ⅰ为8800字

全国卷Ⅱ8250字

全国卷Ⅲ7900字

平均约为8300字。

今后试卷总文字量有可能上一万字

体现平时精读、略读、泛读、速读教学效果,同时考查了思维的敏捷性

北京2017年高考名著题

25. 微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。180字左右。 ①《根河之恋》里,鄂温克人从原有的理清楚。 ②请从《红楼梦》中的林黛玉、薛宝钗、史湘云、香菱之中选择一人,用一种花来比喻她,并简要陈述这样比喻的理由。要求:依据原著,自圆其说。 ③如果请你从《边城》里的翠翠、 《红岩》里的江姐、《一件小事》里的人力车夫、《老人与海》里的桑提亚哥之中,选择一个人物,依据某个特定情境,为他(她)设计一尊雕像,你将怎样设计呢?要求:描述雕像的体态、外貌、神情等特征,并依据原著说明设计的意图。

北京2018年高考名著题

23.微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。

①在《红岩》《边城》《老人与海》中,至少选择一部作品,用一组排比比喻句抒写你从中获得的教益。要求:至少写三句,每一句中都有比喻。120字左右。

②从《红楼梦》《呐喊》《平凡的世界》中选择一个既可悲又可叹的人物,简述这个人物形象。要求:符合原著故事情节。150-200字。

③读了《论语》,在孔子的众弟子之中,你喜欢颜回,还是曾参,或者其他哪位 请选择一位,为他写一段评语。要求:符合人物特征。150-200字。

北京2019年高考名著题

阅读量的增多、阅读难度的增加、阅读思维品质的提升摆在我们面前

教材只是在单元中提出了繁重的教学任务,没有配套的权威教材,学生读原著,教师如何指导?

必须面对,该怎么办?

怎样才能达成阅读的目标?

需要搭建阅读的桥梁

选择什么样的书进行阅读?

细“读”右边的画

表面相似

内涵不同

选择有内涵的书

选择阅读能够落地的书

选择学生有用的书

选择教师指导有抓手的书

C、整本书阅读几种途径

一、自由选择型整本书阅读

“连滚带爬的读” “海量阅读”“不动笔墨的阅读”,“不求甚解的阅读”(温儒敏语)

——伴随人生的最持久的阅读方式。几乎所有出版物都可以纳入这个范畴

二、引导型整本书阅读

有一定的导读,但不具体

三、课程化整本书阅读

属于语文课程,因而具备课堂教学一切要素

提问,思考,质疑、研讨、交流分享和测评

给学生的思考提供了方向、框架与抓手,让思维一开始就远离空疏与浮泛,走向具体与落实

D、怎样阅读《乡土中国》?

一、整本书阅读的实施方案

1.如何整体安排阅读计划

比如:阅读前准备、时间建议、推进步骤

如:整体时间规划

课时 时间 内容

1 第1天 整体导读准备课

2 第8天 批读示范指导课

3 第15天 精读探究释疑课

4 第18天 专题研读交流课

5 第25天 成果经验展示课

6 第30天 测试评估拓展课

学生分层制定个性化阅读计划

1. 基本目标:所有学生要达成的目标

(1)用浏览、略读、精读和研读的阅读方法读完《乡土中国》整本书。

(2)能在阅读过程中把握整书文脉,理解书中出现的重要概念和学术观点,读懂整本书。

(3)在完成本书阅读后,能反思、归纳、总结出自己个性化的、有效的阅读方法和技巧以及问题研讨方法,并形成书面成果。

(4)按时完成“自读记录单”。

2.发展目标:多数学生须要达成的阅读目标

(1)能在阅读过程中感知作者在文中主要使用的论证方法,能在自己认为较典型的论述内容旁,用批注方式评价其表达效果。

(2)能在阅读过程中感知作者语言表达的特点,并能对一些自己认为精彩之处用批注的方式作出自己的评价。

(3)在完成本书阅读和研讨活动后,能从作品中汲取作者的论证方法、技巧和语言艺术为自己所用。

3.个性目标:有能力深入研读的学生选择性达成的目标

(1)能调动过去所学知识和生活经验,运用自书中所学知识和学术观点,研讨、解决一定范围和层次内的生活问题和社会问题,以研究报告、小论文等形式形成书面成果。

(2)有兴趣深入探讨本书的学术观点,并形成自己的学术见解,形成书面成果。

(3)拓展阅读范围,选读《生育制度》《江村经济》及其他社会学著作,形成自己的社会学认知。

2.怎样让学生有趣阅读

比如:什么是阅读的兴趣,怎样产生兴趣,怎样保持兴趣,怎样在乐读中走进文本,走进作者。

3.怎样进行整本书阅读过程的指导

落实如何读懂。过程的督促、监控、调控、修正、优化等等。

4. 怎样用好本书的阅读价值

比如视野价值、观察价值、启迪价值、思辨价值、写作价值等等。

5.怎样用好跨媒介阅读

用跨媒介阅读走进作者那个时代,去认识,去感悟,去理解,去读懂。

6.如何体现和用好学生的阅读成果

学生过程的阅读成果如何呈现,学生的终期阅读成果怎样体现,用怎样的活动进行交流,扩大阅读后的经验分享,让学生体会到阅读成功的喜悦,感受到成长过程中阅读的幸福)

7.如何进行名著阅读能力测评

比如:测评目的、测评能力点体现、测评方式、测评效果反馈

二、整本书阅读的四个环节

导读、批读、研读质疑和测评

“导读”:

激发兴趣,对全书的相关信息做一个系统的介。

2.“为什么读(课标要求与该书的价值)”“怎么读(阅读方法)”。

3.帮助和指导学生制定阅读规划。

“批读”:

“批读”侧重对内容的阅读和理解,边读边批,浏览、细读,化整为零,读懂为要

名著阅读方法和技巧指导(融入思维方法的指导):

找准批读点,学会批读方法,体验批读

“研读”:

是以“整合思维”为出发点,打通全书,重点对整本书进行“研讨”,引导学生就自己感兴趣的、值得研讨的“专题”进行深入地探究。

学会选题,提炼观点,合理分析,明确研读路径。

根据不同整本书,或欣赏,或审美,或思辨,或探究,或“质疑”,研究“这一个”。

比如:《乡土中国》三个研读层次

(一) 对《乡土中国》进行整合性研读

1.整体研读梳理

在以下表格中填入各篇的核心概念或主要观点,并从整体上梳理全书逻辑结构。

2. 运用“比较法”阐述乡土社会的特征,是费孝通在《乡土中国》比较突出的论证方法。请选择具体章节的内容,谈一谈作者是如何通过“比较法”来表达对中国乡土社会的特征?

3.阅读《文字下乡》《再论文字下乡》和下面的《白鹿原》节选文字,完成后面的问题。

……

费孝通《乡土中国》中说:“在乡土社会中,不但文字是多余的.....”“乡土社会以语言世代传递经验,用不着文字.....”似乎乡土社会是不需要文化与教育的。乡土社会究竟是否需要文化与教育?结合《白鹿原》中这一段文字,谈谈你对这一问题的思考。

(二)横向研读

与费孝通先生《江村经济》比读

与费孝通先生《中国文化的重建》比读

(三)拓展研读:

《乡土中国》整本书阅读和当代文化参与

比如:

乡村集约化发展的“中国十大亿元村”巡礼

乡村记忆——我们的祠堂

回家的记忆,乡村的忧思

“测评” 轻“测”重“评”, 立足学生阅读《乡土中国》的实际效果,反馈达成情况。

设计的整本书报告单,强化过程评价,

注重个性化的阅读经验的构建与分享

课 时 课 题 目 标

第一课时 导读激趣 读什么 为何读 怎么读

第二课时 批读方法指导 掌握批读方法,为自主阅读做准备

第三课时 批读成果展示 交流分享,体验成功

第四课时

专题研读指导

选择专题,深入质疑探究,论文

第五课时 专题研读成果展示 交流分享,检验成果

第六课时 测评、总结 考试检验,总结提升

三、《乡土中国》具体课型设计

E、落地措施

开展整本书阅读研讨会

名著课型研讨会

名著阅读研读课

名著阅读批读课

教师参与积极性高

过道“席地而坐”

门口 、窗边“委屈”站着倾听

●配合措施

在《中学语文教学参考》杂志社将分段用上旬刊刊发我们对整本书阅读尤其是《乡土中国》的教学论文和课例探讨。

将在《中学语文教学参考》 2019年第7、9、10期,刊发相关文章。第7期刊发了成都市教科院程一凡《〈乡土中国〉的教学目标定位》、重庆三中陆平的《〈乡土中国〉阅读教学案例》、西安教科所副所长贾玲的的《〈乡土中国〉教学策略》。

整本书阅读与课外阅读的区别

主要在于它必须借助精心的课程设计与教学安排,通过具体的教学过程来引导和影响学生的阅读活动,以达成具体的教学目标。

在课外阅读中,教师的角色主要是倡导者、管理者与督促者,而在整本书阅读中,教师则是读写与思辨的教练,是读写结合的示范者,是思想与学术的引领者。

书是一座快乐的富矿,是一座语言的富矿,也是一种精神的富矿,更是一座思想的富矿,整本书更是如此。

引领学生读整本书吧,让他们成为精神富矿的拥有者。

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读