5.2大学之道 课件(共45张PPT)

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

《礼记》

1. 理解课文中的重要实词、虚词、特殊句式等文

言基础知识。

2. 了解《礼记》的有关知识,理解并把握《大学

之道》的要旨。

3. 把握本文中的“三纲”“八目”,感受中华优

秀传统文化的魅力。

学习目标

走进《大学》

·壹·

温故知新

四书

五经

六经

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》《乐经》

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作,原本是《礼记》中的一篇,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,后朱熹撰《四书章句集注》,《大学》逐渐被官方认可和推崇,这对中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。“大学之道”是《大学》开篇的第一句。

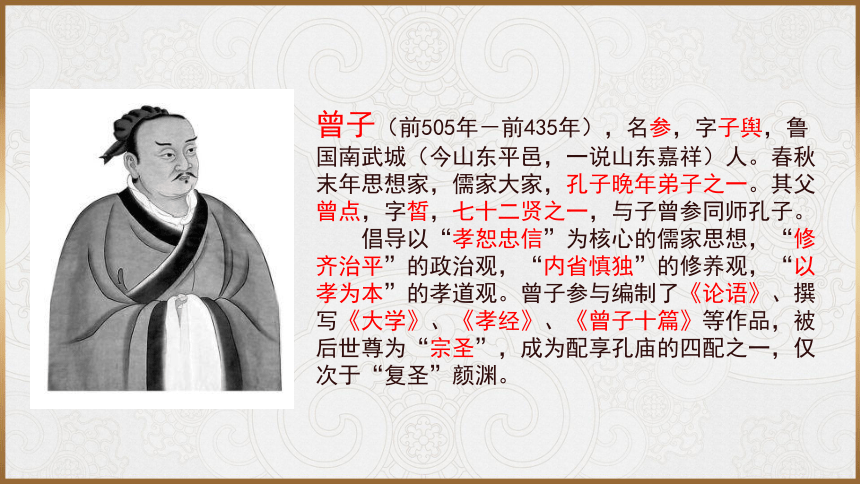

曾子(前505年-前435年),名参,字子舆,鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品,被后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

《礼记》戴圣

字次君,祖籍梁国甾县(今河南省商丘市民权县),生于梁国睢阳县(今河南省商丘市睢阳区)。西汉时期官员、学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。与叔父戴德曾跟随后苍学《礼》,两人被后人合称为“大小戴”。戴圣为“小戴”。著有《礼记》。

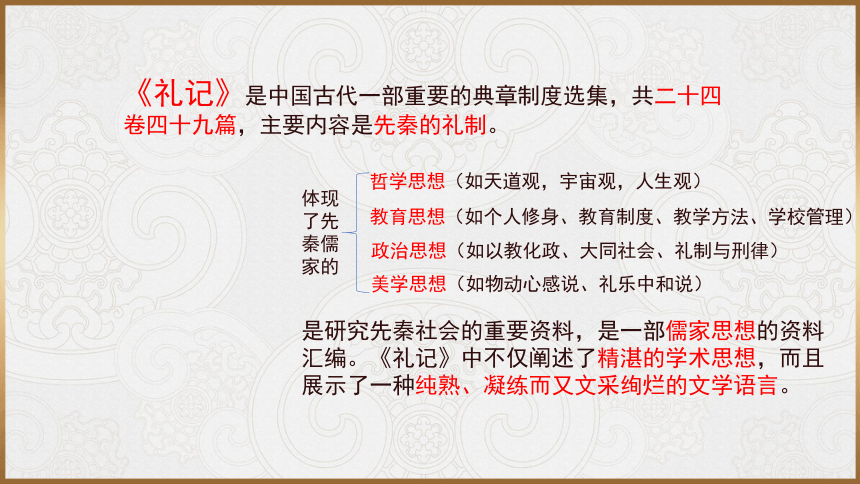

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十四卷四十九篇,主要内容是先秦的礼制。

哲学思想(如天道观,宇宙观,人生观)

教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)

政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)

美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)

体现了先秦儒家的

是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。

格物、致知

诚意、正心

三纲领

(基本原则)

明明德

亲民

止于至善

修身、齐家、

治国、平天下

八条目

(方法步骤)

《大学》内容

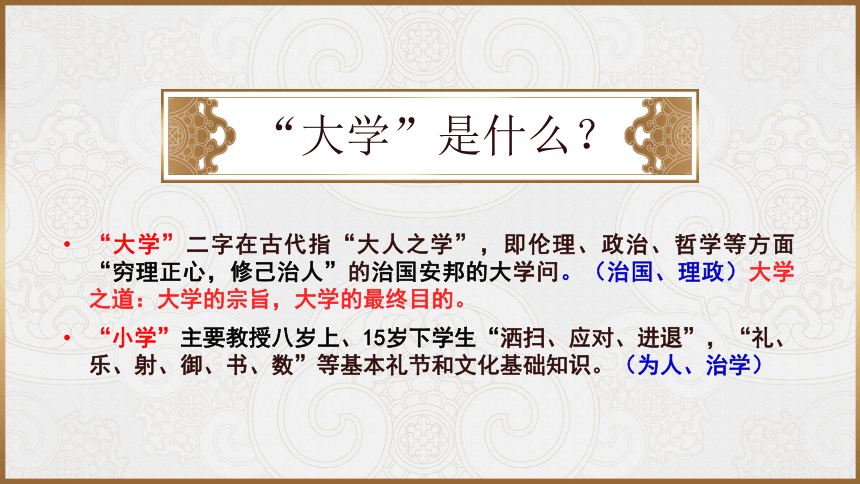

“大学”二字在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面“穷理正心,修己治人”的治国安邦的大学问。(治国、理政)大学之道:大学的宗旨,大学的最终目的。

“小学”主要教授八岁上、15岁下学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识。(为人、治学)

“大学”是什么?

咬文嚼字

·贰·

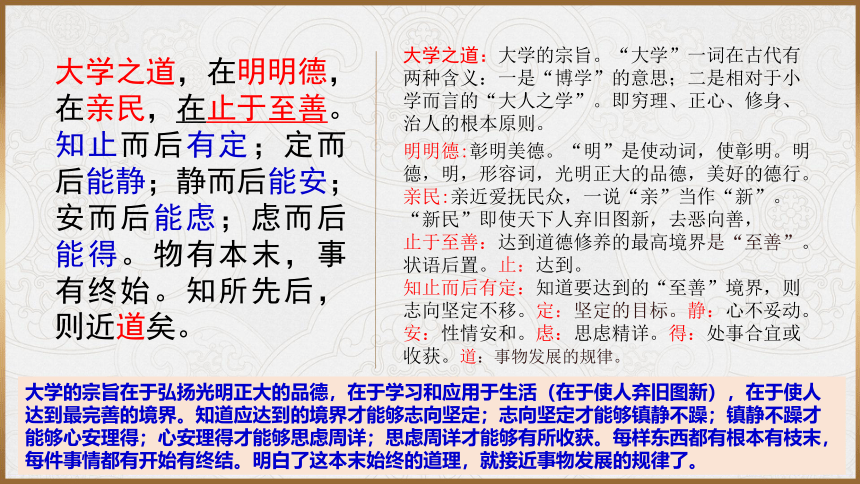

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

大学之道:大学的宗旨。“大学”一词在古代有两种含义:一是“博学”的意思;二是相对于小学而言的“大人之学”。即穷理、正心、修身、治人的根本原则。

明明德:彰明美德。“明”是使动词,使彰明。明德,明,形容词,光明正大的品德,美好的德行。

亲民:亲近爱抚民众,一说“亲”当作“新”。

“新民”即使天下人弃旧图新,去恶向善,

止于至善:达到道德修养的最高境界是“至善”。状语后置。止:达到。

知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则

志向坚定不移。定:坚定的目标。静:心不妥动。

安:性情安和。虑:思虑精详。得:处事合宜或收获。道:事物发展的规律。

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于学习和应用于生活(在于使人弃旧图新),在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够有所收获。每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

合作探究一:任选一个问题进行探究。

1.第一段阐述了儒学追求的“三纲”,三纲是什么?“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

2.第一段阐述了什么道理?

1.第一段阐述的儒学追求的“三纲”是什么?

“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

明明德、亲民、止于至善。

层层递进。“明明德”是人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”是要不断革新、去恶向善,这样才能使美好品德得以弘扬,是过程。“止于至善”是目标。因此三者之间是循序渐进、有始有终的关系。

“明明德”。程颐:“明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也;但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有尝息者,故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”——“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。

“亲民"。程颐:“亲,当作新。朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字'明德’,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”王阳明:“亲民,亲近民众”。——亲民是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

止于至善。朱熹:“止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一亳人之欲之私也。——“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

2.第一段阐述了什么道理?

1、人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

2、要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

古之欲明明德于天下者:状语后置句。

齐其家:使动用法,使家族中各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动用法,使自己的心思端正。

诚:使动用法,使自己的意念真诚。

致其知:使动用法,使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:平民百姓。

壹是:一概,一律。

在古代,意欲将高尚的德行弘扬于天下的人,则先要治理好自己的国家;意欲治理好自己国家的人,则先要调整好自己的家庭;意欲调整好自己家庭的人,则先要修养好自身的品德;意欲修养好自身品德的人,则先要端正自己的心意;意欲端正自己心意的人,则先要使自己的意念真诚;意欲使自己意念真诚的人,则先要获取知识;获取知识的途径则在于探究事理。探究事理后才能获得正确认识,认识正确后才能意念真诚,意念真诚后才能端正心意,心意端正后才能修养好品德,品德修养好后才能调整好家族,家族调整好后才能治理好国家,国家治理好后才能使天下太平。从天子到普通百姓,都要把修养品德作为根本。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

例1:齐家——古人云“积善之家必有余庆”; “卧冰求鲤”;司马光为人温良谦恭,刚正不阿,做事刻苦、勤奋,是儒家教化下的典范,《家范》4卷,列举了很多的例子诠释了怎么治理好家庭和家族;贤内助,当官人的妻子一定要让丈夫清正廉洁,乐羊子的妻子。

例2:修身—— “行有不得,反求诸己”(凡是行为得不到预期的效果,都应该反过来检查自己)

例3:正心——汉 董仲舒《士不遇赋》:“虽矫情而获百利兮,復不如正心而归一善。” 宋 司马光《交趾献奇兽赋》:“吾闻古圣人之治天下也,正心以为本。”

例4:诚意——刘备的“三顾茅庐”还有尊师重教的杨时、游酢两人“程门立雪”

合作探究二:任选一个问题进行探究。

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

格物(认识事物)、致知(获得知识)、诚意(意念真诚)、正心(端正心思);

修身(修养德行)、齐家(管理家庭)、治国(治理国家)、平天下(弘德天下)

格物、致知、 诚意、 正心

修 身

齐家、治国、平天下

目的——内修

基础——外治

独善其身——兼济天下

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

格物:“格,至也。物,犹事也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。“ (朱熹注)格物就是穷究事物之理,探究万物的规律;尊重科学规律,展现实事求是的基本态度,俗称“懂道理,讲道理”。 一个是在身正诚意的行为上用功;一个仅是在知识的累积上用功,内容层次之间相差太远。

致知:意为达到完善的理解。南宋朱熹注:“致,推极也;知,犹识也。推极吾之知识,欲其所知无不尽也。”明王守仁谓“致”即行,以论证其“致良知”和“知行合一”。

诚意:“所谓诚其意者:毋自欺也,如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦,故君子必慎其独也!”(朱熹《大学》传)诚意要求我们要真诚,要自觉地遵循我们天生的“善”。最终要的一种能力便是要“慎独”。

正心:“所谓修身在正其心者,身有所忿嚏(zhi) ,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。”(《大学》传)正心即端正我们的思想,不要被外在的物欲所干扰。

修身:“自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。”修身是八目最重要、最核心的内容,它是从个人走向国家社会的根本要求。没有修身,便没有齐家、治国、平天下的后三目。

齐家、治国:家国天下是古人的基本观点,有家才有国。齐家是治国的基础要求。治国。治国即治理国家。

平天下:即天下太平。

小结

大

学

之

道 三

纲 明明德、亲民、止于至善

知止 定 静 安 虑 得

八

目 国 家 身

修

身 修身的方法:格物、致知、诚意、正心

修身的功用:齐家、治国、平天下

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

修身不是核心地位。

“八目”中“格物、致知、诚意、正心、修身”都是侧重于个人修养的提升,局限于个人。“齐家”是为“治国”服务的,而“平天下”处于终极目标的地位,所以应为核心地位。它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

《大学之道》的现实意义

亲民:

以民为本

止于至善:

人的全面发展

格物致知:

实践出真知

诚意正心:

诚实、求真、

良好的初心

修身、齐家:

自我完善

家庭责任

治国、平天下:

社会责任

普世价值弘扬

明明德:以德治国,立德树人

《大学之道》

“三纲”和“八目”的关系是怎样的?

本文的论证特点:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。总分式论证结构,浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.采用了很多递进论述的方法,有很强的逻辑关系。先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

巩固延伸

·叁·

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,你觉得“大学之道”是讲修身的学问还是传道?请谈谈你的看法。

我认为“大学之道”是讲修身的学问。“明德”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索明了,而“亲民”是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

我认为“大学之道”是指传道。“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

欲齐其家者,先修其身 动词,___________________

乃重修岳阳楼 动词,____________________

外结好孙权,内修政理 动词,____________________

茂林修竹 形容词,____________________

恐修名之不立 形容词,____________________

修

修养

修建

整治,治理

高,大

美好

一词多义

重点词句

古之欲明明德于天下者,先治其国 动词,___________________

国治而后天下平 形容词,____________________

不效则治臣之罪 动词,____________________

此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉 动词,____________________

君有疾在腠理,不治将恐深 动词,____________________

治

治理

社会安定、太平

处理,处治

讲求

医治

虑而后能得 动词,___________________

薪不尽,火不灭,此言得之 形容词,____________________

所识穷乏者得我与 动词,____________________

未得与项羽相见 助动词,____________________

积善成德,而神明自得 动词,____________________

览物之情,得无异乎 副词,__________________________

__________________________

得

处事合宜

适宜,得当

同“德”,感激

能够

提升

与“无”搭配,构成固定

式,表示反问或推测

① 定而后能静 动词,__________________

② 静而后能安 动词, __________________

③ 安而后能虑 动词, __________________

④ 致知在格物 动词, __________________

⑤ 壹是皆以修身为本 名词, __________________

心不妄动

性情安和

根本

思虑精详

推究事物的原理

文言实词

重点词句

①大学之道,在明明德 ______________________________

②欲治其国者,先齐其家 __________________________________

③欲修其身者,先正其心 _________________________________

④欲正其心者,先诚其意 __________________________________

词类活用

形容词用作动词,彰明

形容词使动用法,使……整齐有序

形容词使动用法,使……端正

形容词使动用法,使……真诚

重点词句

1.下列选项中,对加色词语的解释全都正确的一项是( )

A.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的

B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止

C.定而后能静,静而后能安 ①静:心不妄动 ②安:平安

D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

答案:A

解析:B.②止:达到。C.②安:性情安和。D.②知:认识。

基础测试

2.下列各组句子中加色词的意义和用法相同的一组是( )

A.大学之道 学而时习之,不亦说乎

B.虑而后能得 物格而后知至

C.欲治其国者 其孰能讥之乎

D.自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

答案:B

解析:A.之:助词,的/代词,它。B.连词,表承接关系。C.代词,他的/副词,难道。D.连词,无实义/介词,用,把。

3.下列句子中加色词词类活用现象归类正确的一项是( )

①大学之道,在明明德 ②在止于至善 ③欲治其国者,先齐其家

④先正其心 ⑤先诚其意 ⑥必先苦其心志 ⑦南征北战

A.①④/②③/⑤⑥⑦ B.①/②/③/④⑤⑥⑦

C.①/②/③④⑤⑥/⑦ D.①④⑤⑥/②/③/⑦

答案:C

解析:①形容词作动词,彰明。②形容词作名词,完善的境界。③④⑤⑥形容词的使动用法:齐,使……整齐有序;正,使……端正;诚,使……真诚、无私;苦,使……受苦。⑦名词作状语,向南,向北。

4.下列对课文相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.课文着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与治国平天下之间的重要关系。中心思想可以概括为“修己以安百姓”。

B.课文提出的人生观要求注重个人修养,怀抱积极的奋斗目标,这一修养和要求与儒家的关于“入世与出世”的观点是相悖的。

C.朱熹把“明明德、亲民、止于至善”称为“大学之纲领”,把“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”称为“大学之条目”,简称“三纲八目”。

D.本文虽然充满主观唯心主义的哲学思想,却有重要的朴素唯物主义哲学思想的论述,如提出的“物有本末,事有终始”,就认知到事物发展的先和后。

答案:B 解析:课文中提出的人生观与儒家思想有千丝万缕的联系,基本上是儒家人生观的进一步扩展,且这一修养和要求是以儒家的道德观为主要内涵的。

5.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.《论语》由孔子弟子及其再传弟子编写而成。主要记录孔子及其弟子的言行,较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一。

B. “庠序”都是学校,其中,商代叫庠,周代叫序;太学是中国古代的国立大学, 是古代设在京城的全国最高学府。

C. “四书”是《大学》《中庸》《论语》《孟子》的合称,是我国封建社会正统教育的必读书和科举取士的初级教科书。南宋朱熹撰写了《四书章句集注》,“四书”之名由此而来。

D.周朝时期,周天子分给诸侯的地方,叫作“国”;诸侯封给大夫的地方,叫作“家”,也就是“采邑”;而周天子的辖区一般叫“天下”。

答案:B 解析:“商代叫庠,周代叫序”顺序颠倒了,商代叫序,周代叫庠。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《大学之道》中,用“________________, ____________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

(2)《礼记》中《大学之道》一篇中用三句话概括了大学的道理:“________________, ________________ , ________________ 。”

(3)《大学之道》中用“____________________, ____________________”两句,强调上自天子,下至平民,一切都要以修身为做人处世的根本。

家齐而后国治

国治而后天下平

在明明德

在亲民

在止于至善

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

7.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

大学的宗旨,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到善的最高境界。

天地万物皆有本有末,凡事都有开始和终了,能够明白本末、终始的先后次序,就能接近大学所讲的修己治人的道理了。

(3)身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(4)物格而后知至,知至而后意诚。

能够修养德行身体力行,自然一家和睦井然有序;家庭经营得井井有条之后,才能够治理好国家;国家的治理能够上轨道之后,才能进一步使天下太平。

推究事物的原理,然后才能对事物之理认知充分,对事物之理认知充分,然后才能心意真诚。

谢谢

大学之道

《礼记》

1. 理解课文中的重要实词、虚词、特殊句式等文

言基础知识。

2. 了解《礼记》的有关知识,理解并把握《大学

之道》的要旨。

3. 把握本文中的“三纲”“八目”,感受中华优

秀传统文化的魅力。

学习目标

走进《大学》

·壹·

温故知新

四书

五经

六经

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》《乐经》

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作,原本是《礼记》中的一篇,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,后朱熹撰《四书章句集注》,《大学》逐渐被官方认可和推崇,这对中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。“大学之道”是《大学》开篇的第一句。

曾子(前505年-前435年),名参,字子舆,鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品,被后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

《礼记》戴圣

字次君,祖籍梁国甾县(今河南省商丘市民权县),生于梁国睢阳县(今河南省商丘市睢阳区)。西汉时期官员、学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。与叔父戴德曾跟随后苍学《礼》,两人被后人合称为“大小戴”。戴圣为“小戴”。著有《礼记》。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十四卷四十九篇,主要内容是先秦的礼制。

哲学思想(如天道观,宇宙观,人生观)

教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)

政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)

美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)

体现了先秦儒家的

是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。

格物、致知

诚意、正心

三纲领

(基本原则)

明明德

亲民

止于至善

修身、齐家、

治国、平天下

八条目

(方法步骤)

《大学》内容

“大学”二字在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面“穷理正心,修己治人”的治国安邦的大学问。(治国、理政)大学之道:大学的宗旨,大学的最终目的。

“小学”主要教授八岁上、15岁下学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识。(为人、治学)

“大学”是什么?

咬文嚼字

·贰·

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

大学之道:大学的宗旨。“大学”一词在古代有两种含义:一是“博学”的意思;二是相对于小学而言的“大人之学”。即穷理、正心、修身、治人的根本原则。

明明德:彰明美德。“明”是使动词,使彰明。明德,明,形容词,光明正大的品德,美好的德行。

亲民:亲近爱抚民众,一说“亲”当作“新”。

“新民”即使天下人弃旧图新,去恶向善,

止于至善:达到道德修养的最高境界是“至善”。状语后置。止:达到。

知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则

志向坚定不移。定:坚定的目标。静:心不妥动。

安:性情安和。虑:思虑精详。得:处事合宜或收获。道:事物发展的规律。

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于学习和应用于生活(在于使人弃旧图新),在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够有所收获。每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

合作探究一:任选一个问题进行探究。

1.第一段阐述了儒学追求的“三纲”,三纲是什么?“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

2.第一段阐述了什么道理?

1.第一段阐述的儒学追求的“三纲”是什么?

“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

明明德、亲民、止于至善。

层层递进。“明明德”是人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”是要不断革新、去恶向善,这样才能使美好品德得以弘扬,是过程。“止于至善”是目标。因此三者之间是循序渐进、有始有终的关系。

“明明德”。程颐:“明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也;但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有尝息者,故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”——“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。

“亲民"。程颐:“亲,当作新。朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字'明德’,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”王阳明:“亲民,亲近民众”。——亲民是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

止于至善。朱熹:“止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一亳人之欲之私也。——“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

2.第一段阐述了什么道理?

1、人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

2、要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

古之欲明明德于天下者:状语后置句。

齐其家:使动用法,使家族中各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动用法,使自己的心思端正。

诚:使动用法,使自己的意念真诚。

致其知:使动用法,使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:平民百姓。

壹是:一概,一律。

在古代,意欲将高尚的德行弘扬于天下的人,则先要治理好自己的国家;意欲治理好自己国家的人,则先要调整好自己的家庭;意欲调整好自己家庭的人,则先要修养好自身的品德;意欲修养好自身品德的人,则先要端正自己的心意;意欲端正自己心意的人,则先要使自己的意念真诚;意欲使自己意念真诚的人,则先要获取知识;获取知识的途径则在于探究事理。探究事理后才能获得正确认识,认识正确后才能意念真诚,意念真诚后才能端正心意,心意端正后才能修养好品德,品德修养好后才能调整好家族,家族调整好后才能治理好国家,国家治理好后才能使天下太平。从天子到普通百姓,都要把修养品德作为根本。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

例1:齐家——古人云“积善之家必有余庆”; “卧冰求鲤”;司马光为人温良谦恭,刚正不阿,做事刻苦、勤奋,是儒家教化下的典范,《家范》4卷,列举了很多的例子诠释了怎么治理好家庭和家族;贤内助,当官人的妻子一定要让丈夫清正廉洁,乐羊子的妻子。

例2:修身—— “行有不得,反求诸己”(凡是行为得不到预期的效果,都应该反过来检查自己)

例3:正心——汉 董仲舒《士不遇赋》:“虽矫情而获百利兮,復不如正心而归一善。” 宋 司马光《交趾献奇兽赋》:“吾闻古圣人之治天下也,正心以为本。”

例4:诚意——刘备的“三顾茅庐”还有尊师重教的杨时、游酢两人“程门立雪”

合作探究二:任选一个问题进行探究。

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

格物(认识事物)、致知(获得知识)、诚意(意念真诚)、正心(端正心思);

修身(修养德行)、齐家(管理家庭)、治国(治理国家)、平天下(弘德天下)

格物、致知、 诚意、 正心

修 身

齐家、治国、平天下

目的——内修

基础——外治

独善其身——兼济天下

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

格物:“格,至也。物,犹事也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。“ (朱熹注)格物就是穷究事物之理,探究万物的规律;尊重科学规律,展现实事求是的基本态度,俗称“懂道理,讲道理”。 一个是在身正诚意的行为上用功;一个仅是在知识的累积上用功,内容层次之间相差太远。

致知:意为达到完善的理解。南宋朱熹注:“致,推极也;知,犹识也。推极吾之知识,欲其所知无不尽也。”明王守仁谓“致”即行,以论证其“致良知”和“知行合一”。

诚意:“所谓诚其意者:毋自欺也,如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦,故君子必慎其独也!”(朱熹《大学》传)诚意要求我们要真诚,要自觉地遵循我们天生的“善”。最终要的一种能力便是要“慎独”。

正心:“所谓修身在正其心者,身有所忿嚏(zhi) ,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。”(《大学》传)正心即端正我们的思想,不要被外在的物欲所干扰。

修身:“自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。”修身是八目最重要、最核心的内容,它是从个人走向国家社会的根本要求。没有修身,便没有齐家、治国、平天下的后三目。

齐家、治国:家国天下是古人的基本观点,有家才有国。齐家是治国的基础要求。治国。治国即治理国家。

平天下:即天下太平。

小结

大

学

之

道 三

纲 明明德、亲民、止于至善

知止 定 静 安 虑 得

八

目 国 家 身

修

身 修身的方法:格物、致知、诚意、正心

修身的功用:齐家、治国、平天下

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

修身不是核心地位。

“八目”中“格物、致知、诚意、正心、修身”都是侧重于个人修养的提升,局限于个人。“齐家”是为“治国”服务的,而“平天下”处于终极目标的地位,所以应为核心地位。它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

《大学之道》的现实意义

亲民:

以民为本

止于至善:

人的全面发展

格物致知:

实践出真知

诚意正心:

诚实、求真、

良好的初心

修身、齐家:

自我完善

家庭责任

治国、平天下:

社会责任

普世价值弘扬

明明德:以德治国,立德树人

《大学之道》

“三纲”和“八目”的关系是怎样的?

本文的论证特点:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。总分式论证结构,浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.采用了很多递进论述的方法,有很强的逻辑关系。先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

巩固延伸

·叁·

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,你觉得“大学之道”是讲修身的学问还是传道?请谈谈你的看法。

我认为“大学之道”是讲修身的学问。“明德”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索明了,而“亲民”是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

我认为“大学之道”是指传道。“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

欲齐其家者,先修其身 动词,___________________

乃重修岳阳楼 动词,____________________

外结好孙权,内修政理 动词,____________________

茂林修竹 形容词,____________________

恐修名之不立 形容词,____________________

修

修养

修建

整治,治理

高,大

美好

一词多义

重点词句

古之欲明明德于天下者,先治其国 动词,___________________

国治而后天下平 形容词,____________________

不效则治臣之罪 动词,____________________

此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉 动词,____________________

君有疾在腠理,不治将恐深 动词,____________________

治

治理

社会安定、太平

处理,处治

讲求

医治

虑而后能得 动词,___________________

薪不尽,火不灭,此言得之 形容词,____________________

所识穷乏者得我与 动词,____________________

未得与项羽相见 助动词,____________________

积善成德,而神明自得 动词,____________________

览物之情,得无异乎 副词,__________________________

__________________________

得

处事合宜

适宜,得当

同“德”,感激

能够

提升

与“无”搭配,构成固定

式,表示反问或推测

① 定而后能静 动词,__________________

② 静而后能安 动词, __________________

③ 安而后能虑 动词, __________________

④ 致知在格物 动词, __________________

⑤ 壹是皆以修身为本 名词, __________________

心不妄动

性情安和

根本

思虑精详

推究事物的原理

文言实词

重点词句

①大学之道,在明明德 ______________________________

②欲治其国者,先齐其家 __________________________________

③欲修其身者,先正其心 _________________________________

④欲正其心者,先诚其意 __________________________________

词类活用

形容词用作动词,彰明

形容词使动用法,使……整齐有序

形容词使动用法,使……端正

形容词使动用法,使……真诚

重点词句

1.下列选项中,对加色词语的解释全都正确的一项是( )

A.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的

B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止

C.定而后能静,静而后能安 ①静:心不妄动 ②安:平安

D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

答案:A

解析:B.②止:达到。C.②安:性情安和。D.②知:认识。

基础测试

2.下列各组句子中加色词的意义和用法相同的一组是( )

A.大学之道 学而时习之,不亦说乎

B.虑而后能得 物格而后知至

C.欲治其国者 其孰能讥之乎

D.自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

答案:B

解析:A.之:助词,的/代词,它。B.连词,表承接关系。C.代词,他的/副词,难道。D.连词,无实义/介词,用,把。

3.下列句子中加色词词类活用现象归类正确的一项是( )

①大学之道,在明明德 ②在止于至善 ③欲治其国者,先齐其家

④先正其心 ⑤先诚其意 ⑥必先苦其心志 ⑦南征北战

A.①④/②③/⑤⑥⑦ B.①/②/③/④⑤⑥⑦

C.①/②/③④⑤⑥/⑦ D.①④⑤⑥/②/③/⑦

答案:C

解析:①形容词作动词,彰明。②形容词作名词,完善的境界。③④⑤⑥形容词的使动用法:齐,使……整齐有序;正,使……端正;诚,使……真诚、无私;苦,使……受苦。⑦名词作状语,向南,向北。

4.下列对课文相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.课文着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与治国平天下之间的重要关系。中心思想可以概括为“修己以安百姓”。

B.课文提出的人生观要求注重个人修养,怀抱积极的奋斗目标,这一修养和要求与儒家的关于“入世与出世”的观点是相悖的。

C.朱熹把“明明德、亲民、止于至善”称为“大学之纲领”,把“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”称为“大学之条目”,简称“三纲八目”。

D.本文虽然充满主观唯心主义的哲学思想,却有重要的朴素唯物主义哲学思想的论述,如提出的“物有本末,事有终始”,就认知到事物发展的先和后。

答案:B 解析:课文中提出的人生观与儒家思想有千丝万缕的联系,基本上是儒家人生观的进一步扩展,且这一修养和要求是以儒家的道德观为主要内涵的。

5.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.《论语》由孔子弟子及其再传弟子编写而成。主要记录孔子及其弟子的言行,较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一。

B. “庠序”都是学校,其中,商代叫庠,周代叫序;太学是中国古代的国立大学, 是古代设在京城的全国最高学府。

C. “四书”是《大学》《中庸》《论语》《孟子》的合称,是我国封建社会正统教育的必读书和科举取士的初级教科书。南宋朱熹撰写了《四书章句集注》,“四书”之名由此而来。

D.周朝时期,周天子分给诸侯的地方,叫作“国”;诸侯封给大夫的地方,叫作“家”,也就是“采邑”;而周天子的辖区一般叫“天下”。

答案:B 解析:“商代叫庠,周代叫序”顺序颠倒了,商代叫序,周代叫庠。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《大学之道》中,用“________________, ____________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

(2)《礼记》中《大学之道》一篇中用三句话概括了大学的道理:“________________, ________________ , ________________ 。”

(3)《大学之道》中用“____________________, ____________________”两句,强调上自天子,下至平民,一切都要以修身为做人处世的根本。

家齐而后国治

国治而后天下平

在明明德

在亲民

在止于至善

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

7.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

大学的宗旨,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到善的最高境界。

天地万物皆有本有末,凡事都有开始和终了,能够明白本末、终始的先后次序,就能接近大学所讲的修己治人的道理了。

(3)身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(4)物格而后知至,知至而后意诚。

能够修养德行身体力行,自然一家和睦井然有序;家庭经营得井井有条之后,才能够治理好国家;国家的治理能够上轨道之后,才能进一步使天下太平。

推究事物的原理,然后才能对事物之理认知充分,对事物之理认知充分,然后才能心意真诚。

谢谢

大学之道