人教版部编(2019)高中语文必修上册 第五单元学习与测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册 第五单元学习与测试(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 301.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五单元学习与测评

一、语言文字运用(18分)

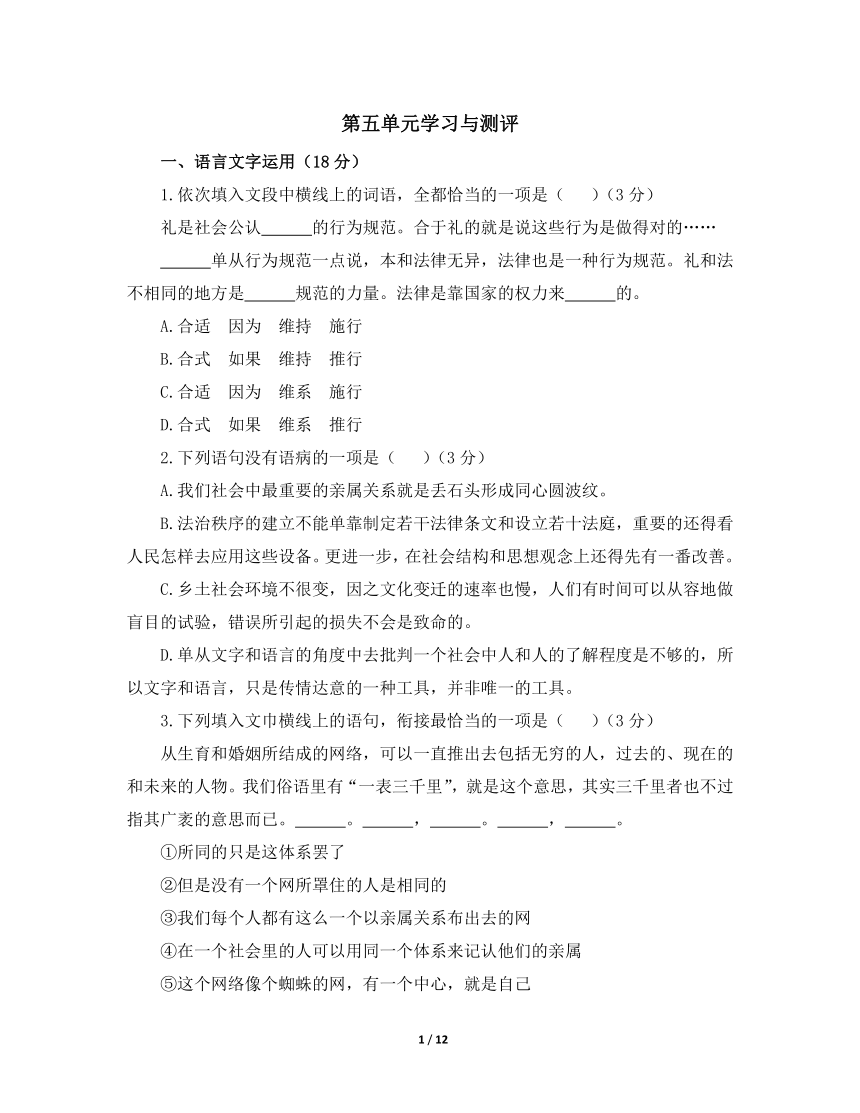

1.依次填入文段中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

礼是社会公认 的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的……

单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是 规范的力量。法律是靠国家的权力来 的。

A.合适 因为 维持 施行

B.合式 如果 维持 推行

C.合适 因为 维系 施行

D.合式 如果 维系 推行

2.下列语句没有语病的一项是( )(3分)

A.我们社会中最重要的亲属关系就是丢石头形成同心圆波纹。

B.法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文和设立若十法庭,重要的还得看人民怎样去应用这些设备。更进一步,在社会结构和思想观念上还得先有一番改善。

C.乡土社会环境不很变,因之文化变迁的速率也慢,人们有时间可以从容地做盲目的试验,错误所引起的损失不会是致命的。

D.单从文字和语言的角度中去批判一个社会中人和人的了解程度是不够的,所以文字和语言,只是传情达意的一种工具,并非唯一的工具。

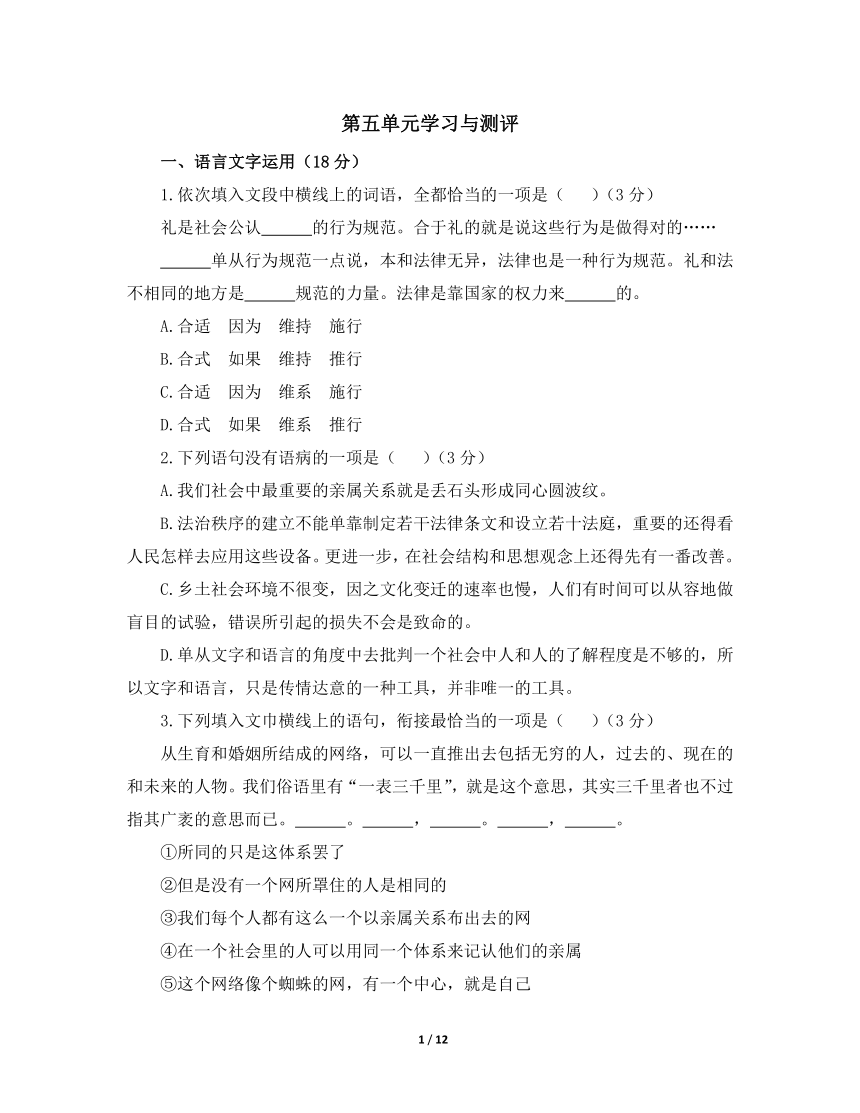

3.下列填入文巾横线上的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“一表三千里”,就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。 。 , 。 , 。

①所同的只是这体系罢了

②但是没有一个网所罩住的人是相同的

③我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网

④在一个社会里的人可以用同一个体系来记认他们的亲属

⑤这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己

A.⑤③②④①

B.⑤③②①④

C.④①③⑤②

D.③⑤②①④

4.费孝通纪念馆中陈列着一本他的代表作《乡土中国》,假如你是纪念馆的志愿讲解员,有个小学生向你询问这本书是关于什么的,你会如何回答?下列回答最合适的一项是( )(3分)

A.这本书对中国基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。

B这本书是对中国乡土社会结构、国民性格以及这种结构和性格的成因进行分析的理论著作。

C.这本书像是对一座大钟的内部体系进行研究的成果,包括它的零部件、组装方式及运行机制等。

D.这本书可以让我们现代的中国人知道从哪里来,到哪里去,以及如何到达。

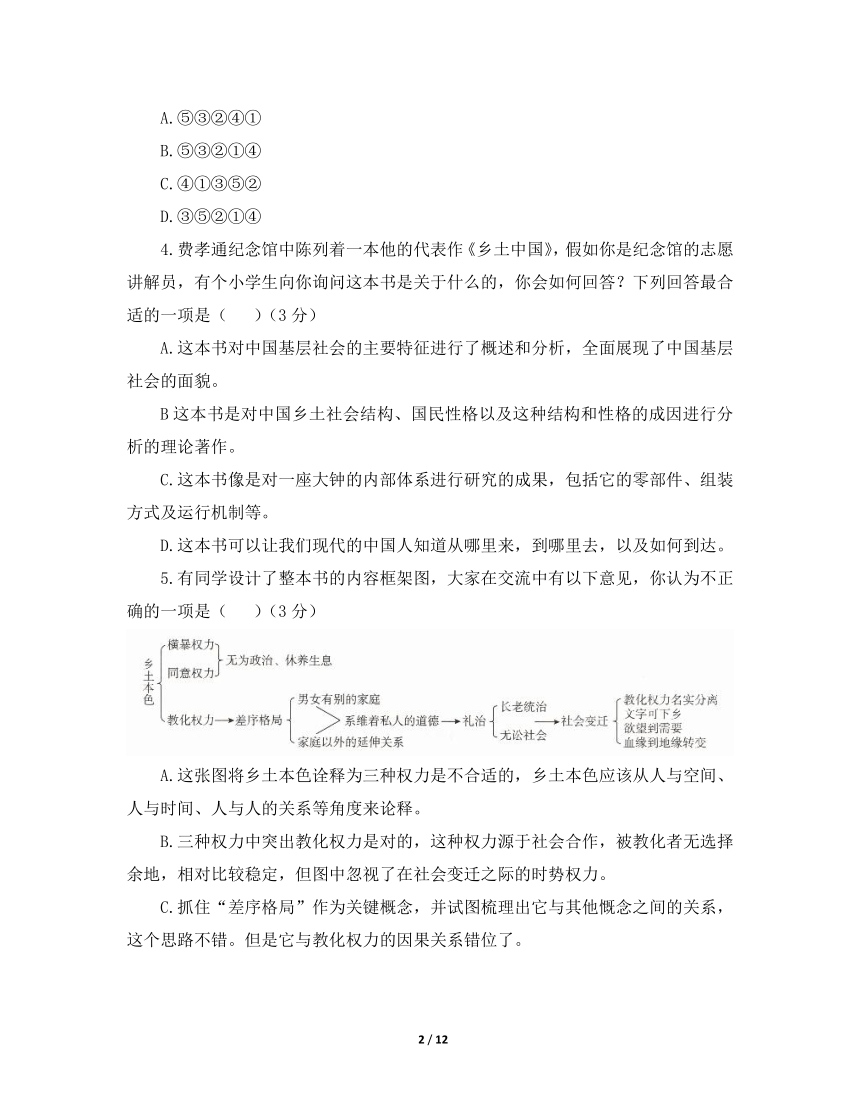

5.有同学设计了整本书的内容框架图,大家在交流中有以下意见,你认为不正确的一项是( )(3分)

A.这张图将乡土本色诠释为三种权力是不合适的,乡土本色应该从人与空间、人与时间、人与人的关系等角度来论释。

B.三种权力中突出教化权力是对的,这种权力源于社会合作,被教化者无选择余地,相对比较稳定,但图中忽视了在社会变迁之际的时势权力。

C.抓住“差序格局”作为关键概念,并试图梳理出它与其他慨念之间的关系,这个思路不错。但是它与教化权力的因果关系错位了。

D.最右边的四项内容不是并列关系,“文字可下乡”与其他三项不是一个维度的,应该是其他三项带来的一个结果。

6.作品中摘引了不少孔孟言论,有同学梳理出以下几条来证明“差序格局中并没有一个超乎私人关系的道德观念”,你认为最合适的一项是( )(3分)

A.司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也切。”曰:“其言也诩,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无诩乎?”

B.子曰:“我未见好仁者,恶不仁者。好仁者,无以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者。盖有之矣,我未之见也。”

C.子贡欲去告朔之饩羊。子曰:“赐也,尔爱其羊,我爱其礼。”

D.桃应问曰:“舜为天子,皋陶为士,瞽瞍杀人,则如之何?”孟子曰:“执之而已矣。”“然则舜不禁与?”曰:“夫舜恶得而禁之?夫有所受之也。”“然则舜如之何?”曰:“舜视弃天下,犹弃敝履也。窃负而逃,遵海滨而处,终身忻然,乐而忘天下。”

二、阅读(52分)

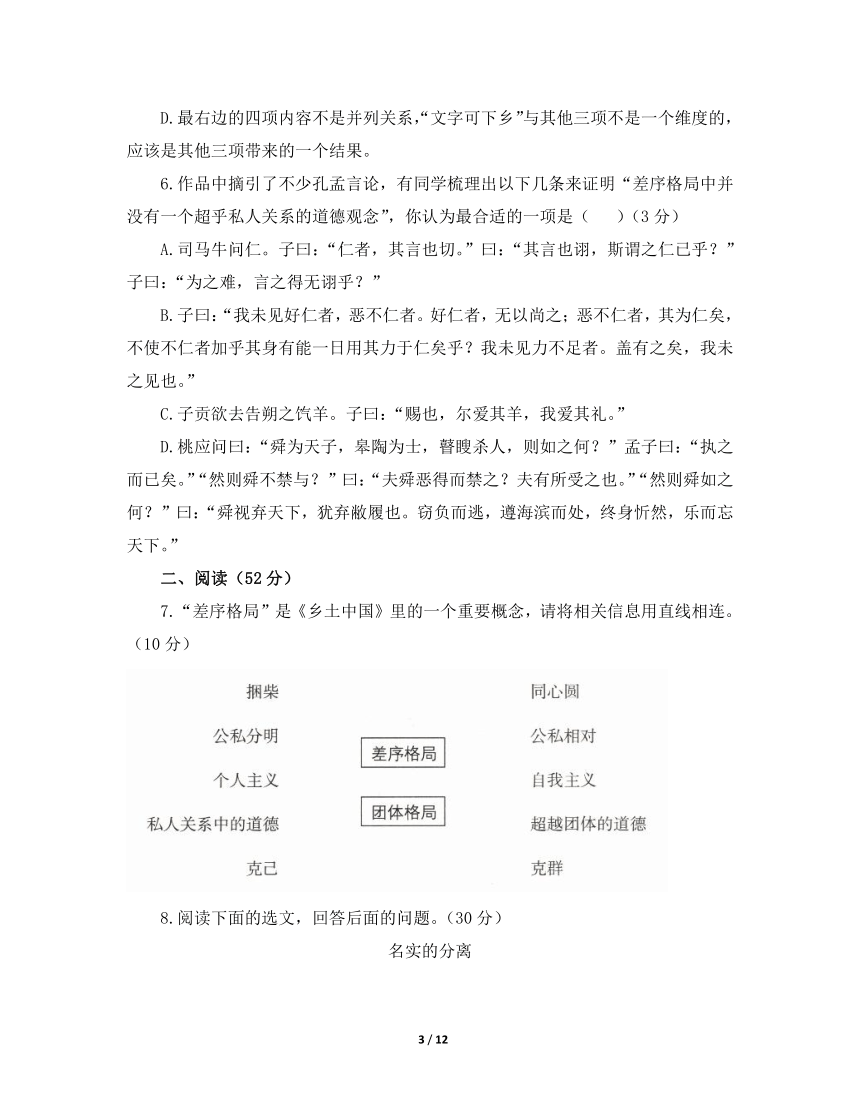

7.“差序格局”是《乡土中国》里的一个重要概念,请将相关信息用直线相连。(10分)

8.阅读下面的选文,回答后面的问题。(30分)

名实的分离

我们把乡土社会看成一个静止的社会不过是为了方便,尤其在和现代社会相比较时,静止是乡土社会的特点,但是事实上完全静止的社会是不存在的,乡土社会不过比现代社会变得慢而已。说变得慢,主要的意思自是指变动的速率,但是不同的速率也引起了变动方式上的殊异。

社会继替是指人物在固定的社会结构中的流动,社会变迁却是指社会结构本身的变动。这两种过程并不是冲突的,而是同时存在的,任何社会决不会有一天突然变出一个和旧有结构完全不同的样式,所谓社会变迁,不论怎样快,也是逐步的,所变的,在一个时候说,总是整个结构中的一小部分。因之从这两种社会过程里所发生出来的两种权力也必然同时存在。但是它们的消长却互相关联。

社会结构自身并没有要变动的需要。社会结构的变动是人要它变的,要它变的原因是在它已不能答复人的需要。好比我们用笔写字,笔和字都是工具,目的是在想用它们来把我们的意思传达给别人。如果我们所要传达的对象是英国人,中文和毛笔就不能是有效的工具了,我们得用别的工具——英文和打字机。

这样说来社会变迁常是发生在旧有社会结构不能应付新环境的时候。新的环境发生了,人们最初遭遇到的是旧方法不能获得有效的结果,生活上发生了困难。人们不会在没有发觉旧方法不适用之前就把它放弃的。旧的生活方法有习惯的惰性,但是如果它已不能答复人们的需要,它终必会失去人们对它的信仰,守住一个没有效力的工具是没有意义的,会引起生活上的不便,甚至蒙受损失。另一方面,新的方法却又不是现存的,必须有人发明,或是有人向别种文化去学习,输入,还得经过试验,才能被人接受完成社会变迁的过程。在新旧交替之际,不免有一个惶惑、无所适从的时期,在这个时期,心理上充满着紧张、犹豫和不安。这里发生了“文化英雄”,他提得出办法,有能力组织新的试验,能获得别人的信任。这种人可以攴配跟从他的群众,发生了一种权力。这种权力和横暴权力并不相同,因为它并不建立在剥削关系之上的;和同意权力又不同,因为它并不是由社会所授权的;和长老权力更不同,因为它并不根据传统的。它是时势所造成的,无以名之,名之曰时势权力。

这种时势权力在初民社会中常可以看到。在荒原上,人们常常遭遇不平常的环境,他们需要有办法的人才,那是英雄。在战争中,也是非常的局面,这类英雄也脱颍而出。现代社会又是一个变迁激烈的社会,这种权力也在抬头了。最有意思的就是一个落后的国家要赶紧现代化的过程中,这种权力表示得也最清楚。我想我们可以从这角度去看苏联的权力性质。英美的学者把它归入横暴权力的一类里,因为它形式上是独裁的;但是从苏联人民的立场来看,这种独裁和沙皇的独裁却不一样,如果我们采用这个时势权力的概念看去,比较容易了解它的本质了。

这种权力最不发达的是在安定的社会中。乡土社会,当它的社会结构能答复人们生活的需要时,是个最容易安定的社会,因之它也是个很少“领袖”和“英雄”的社会。所谓安定是相对的,指变得很慢。如果我单说“很慢”,这句话并不很明朗,一定要说出慢到什么程度。其实孔子已回答过这问题,他的答案是“三年无改于父之道”。换一句话来说,社会变迁可以吸收在社会继替之中的时候,我们可以称这社会是安定的

儒家所注重的“孝”道,其实是维持社会安定的手段,孝的解释是“无违”,那就是承认长老权力。长老代表传统,遵守传统也就可以无违于父之教。但是传统的代表是要死亡的,而且自己在时间过程中也会进入长老的地位。如釆社会变迁的速率幔到可以和世代交替的速率相等,亲子之间,或是两代之间不发生冲突,传统自身慢变,还是可以保持长老的领导权。这种社会也就不需要“革命”了。

从整个社会看,一个领导的阶层如果能追得上社会变迁的速率,这社会也可以避免因社会变迁而发生的混乱。英国是一个很好的例子。很多人羡慕英国能不流血而实行种种富于基本性的改革,但很多忽略了他们所以能这样的条件。英国在过去几个世纪中,以整个世界的文化来说是处于领导地位,它是工业革命的老家。荚国社会中的领导阶层却又是最能适应环境变动的,环境变动的速率和领导阶层适应变动的速率配得上才不致发生流血的革命。英国是否能保持这个纪录,还得看他们是否能保持这种配合。

乡土社会环境固定,在父死三年之后才改变他的道的速率中,社会变迁也不致引起人事的冲突。在人事范围中,长老保持他们的权力,子弟们在无违的标准中接受传统的统治。在这里不发生“反对”,长老权力也不容忍反对。长老权力是建立在教化作用之上的,教化是有知对无知,如果所传递的文化是有效的,被教的自没有反对的必要,如采所传递的文化已经失效,根本也就失去了教化的意义。“反对”在这种关系里是不发生的

容忍,甚至奖励,反对在同意权力中才发生,因为同意权力建立在契约上,执行这权力的人是否遵行契约是一个须随时加以监督的问题。而且反对,也就是异议,是获得同意的必要步骤。在横暴权力之下,没有反对,只有反抗,因为反对早就包含在横暴权力的关系中。因之横暴权力必需压制反抗,不能容忍反对。在时势权力中,反对是发生于对同一问题不同的答案上,但是有时,一个社会不能同时试验多种不同的方案,于是在不同方案之间发生了争斗,也可以称作“冷仗”,宣传战,争取人民的跟从。为了求功,每一个自信可以解决问题的人,会感觉到别种方案会分散群众对自己的方案的注意和拥护,因之产了不能容忍反对的“思想统制”。在思想争斗中,主要的是阵线,反对变成了对垒。

回到长老权力下的乡土社会说,反对被时间冲淡,成了“注释”。注释是维持长老权力的形式而注入变动的内容。在中国的思想史中,除了社会变迁激速的春秋战国这一个时期,有过百家争鸣的思想争斗的场面外,自从定于一尊之后,也就在注释的方式中求和社会的变动谋造应。注释的变动方式可以引起名实之间发生极大的分离。在长老权力下,传统的形式是不准反对的,但是只要表面上承认这形式,内容却可以经注释而改变。结果不免是口是心非。在中国旧式家庭中生长的人都明白家长的意志怎样在表面的无违下,事实上被歪曲的。虚伪在这种情境中不但是无可避免而且是必需的。不能反对而又不切实用的教条或命令只有加以歪曲,只留一个面子。面子就是表面的无违。名实之间的距离跟着社会变迁速率而增加。在一个完全固定的社会结构里不会发生这距离的,但是事实上完全固定的社会并不存在。在变得很慢的社会中发生了长老权力,这种统治不能容忍反对,社会如果加速地变动时,注释式歪曲原意的办法也就免不了。挟天子以令诸侯的结果,位与权,名与实,言与行,话与事,理论与现实,全趋向分离了。

(选自《乡土中国》,有删改)

(1)根据本文和对相关概念的理解,补足空格中的信息。(14分)

权利性质 权力名称 产生原因 掌权者 权力运行基础 对抗权力的方式

同意权力 平等

掌握暴力武装的人 压迫

社会继替

革新 对立

(2)在《乡土中国》这部学术著作中,作者多用类比的方式深人浅出地阐述观点,请从选文中找出相关内容加以说明。(4分)

(3)为了让读者更好地理解,这部著作常常会在中西方对比中突出我们乡土社会的特点,选文中提到苏联和英国,请说说分别有何作用。(6分)

(4)从选文来看,作者对名与实的分离持什么态度?(6分)

9.阅读下面的材料,回答后面的问题。(12分)

2005年4月24日22时38分,费孝通先生辞世。享年95岁。4月28日,费孝通先生去世四日之后,《瞭望东方周刊》在位于北京市王府井大街东厂胡同的民盟中央采访了费皖(费孝通大哥费振东先生的次子,原民盟中央区域规划办公室主任,作为民盟中央的工作人员,费皖多次陪同费老到全国各地调研),得以了解费季通先生人生最后一段岁月的真实生活。以下选段出自该周刊于2005年5月10日刊发的《费孝通:崎岖历尽书生面目》。

事实上,费孝通一直认为,致富的路子就在百姓中间。他是用社会学家的眼光来发现、思考农民摆脱贫困的办法。

费皖认为,费孝通的社会学其实就是中国的乡土社会学,是深深扎根于中国这块土地的,从来没有与中国的实践脱节。在他70多年的学术生涯中,游学东西,求证南北,无不一以贯之地从所从事的专业出发而美注民生,而他的洋洋蓍述也绝少那些空谈性命的空疏之学。

费孝通的乡土情结其实并不仅仅体现在他进行农村田野调查这一环节,事实上,为中国农民找一条出路,“志在富民”——才是他大半个世纪来苦苦追寻的所在。

“我们陪他到定西就去了8次。每次,他竞然都会记住一些细节上的变化,比如,谁家的房子翻新了,谁家又添了新家具,他能从这些细节上看出农民的生活变化了没有,有多大。他一直不服老,80岁还不知老之将至,最多的时侯,一年有166天都在外面跑。直到2000年以后,90岁了,才觉得外出远行有些体力不支。”费皖说。

在这些马不停蹄的考察中,费孝通提出了苏南模式、珠江模式、温州模式等各具特色的地区发展模式;在研究一个个以当地传统为基础的地区性农村发展模式的基础上,20世纪80年代后期,他又提出了区域发展的构想,包括黄河上游、黄河三角洲、长江三角洲、长江经济带、珠江三角洲等影响重大的区域发展问题。

“上世纪80年代,费先生是第一个为温州模式正名的人,温州人对他的感情很深。”民盟中央参政室主任马宝琛说。

1983年11月3日,时任中央领导人的胡耀邦看了费孝通写的《小城镇大问题》以后,曾经把这文章推荐给党内的一些同志看,他在批语中写道:这本小册子是值得一看的,文字将近四万,太长了一点,但是好看。费老毕竟是一位有专长的学者。而这篇东西持之有据,言之成理,能给人一定的思想启迪。

2000年元月,费孝通在《老来缅怀胡耀邦冋志》中回忆这段往事时说:“他(胡耀邦)也不可能想到他这短短几句话却打中了我这个知识分子的心,真的做到了古人所说的‘人之相交,以心换心’。”

费孝通在93岁时,写下了这样的文字:最近一段时期,我把自己多年来的一条基本思考路线打通了,理出了一个框架,就是“江村经济——行行重行行——文化自觉——天下大同”,其中包括了大家比较熟悉的一条具体路线,即“江村经济——小城镇——中小城市——以大中城市为中心的经济区域”。

对自己的学术生涯和坎坷人生,他更有这样一段自述:

“我一生写作自以为是比较随意的,秉笔直书,怎样想就怎样写,写成了也不太计较个人得失和别人的毁誉,这种性格的确曾给我带来过没有预计到的人生打击,但至今不悔。而且今天我还这样做。”

事实上,费孝通始终坚持认为,“用文字来写作是文明时代一个社会成员参与集体生活时应有的一种自主和自由的行动”。

(本文有删改)

(1)下列对文章内容的分析和推断,不正确的一项是( )(3分)

A.费孝通认为致富之路在百姓中,因此他从所从事的专业出发,思考农民摆脱贫困的办法。

B.费孝通关注去了8次的定西农村在细节上的变化,体现了“志在富民”是他苦苦的追寻。

C.中央领导人对费孝通作品的赞许和推荐,使他明确了“志在富民”的理想。

D.费孝通到93岁时才理出框架,说明学术研究的思路常常是在过程中才慢慢清晰的

(2)根据本文内容和对《乡土中国》的理解,下列分析不正确的一项是( )(3分)

A.《乡土中国》与他的《小城镇大问题》一样持之有据,言之成理,能给人一定的思想启迪,虽然约7万字,但并不觉冗长。

B.费孝通所说的写作随意、怎样想就怎样写,与其《乡土中国》来自田野调查并不矛盾,前者强调个性独立,后者强调学术严谨。

C.文中费孝通对文字的态度与“文字下乡”中的观点明显不同,说明随着研究的深入,对一些问题的看法会越来越客观。

D.区域发展的构想与其在“血缘与地缘”中的想法一脉相承,从血缘结合到地缘结合是社会的大转变,也是现代社会的特性

(3)结合《乡土中国》和本文的阅读,概括费孝通先生的治学品质。(6分)

三、写作(30分)

10.班级以“乡土如何走向现代”为主题开展阅读交流会,有同学提到费孝通先生是抱着找到中国近代化道路的执念来进行实地调查和总结的,“把中国人民送到工业社会的彼岸”、探寻一个好社会是他心中最重要的使命。现代中国已经今非昔比,你认为他的愿望实现了吗?就此话题写一篇帖子发布在班级群中,题目自拟,不少于800字。(30分)

参考答案:

1.B

2.C.【解析】A项,搭配不当

圆波纹”后加“的性质”;B项,搭配不当,“改善”应换成“改革”;1项,因果倒置,“所以”改成“因为”。

3.A

4.C.【解析】此题主要体现交际的得体,小学生对形象化的说法更容易理解和接受。

5.B【解析】教化权力源于社会继替,而非社会合作

6.D

7.

8.(1)

权利性质 权力名称 产生原因 掌权者 权力运行基础 对抗权力的方式

契约权力 同意权力 社会合作 共同、代理人 平等 反对

非契约权力 横暴权力 社会冲突 掌握暴力武装的人 压迫 反抗

教化权力 社会继替 掌握教化传统的人 习惯 注释

时势权力 社会变迁 提出摆脱困局方案的人 革新 对立

(2)示例:用中文和毛笔在传达信息时对于英国人来说不是有效的工具而需要换成英文和打字机来进行类比;(2分)论述社会结构变动的原因是在它已不能答复人的需要。这样阐述观点,贴近生活,易于理解。(2分)

(3)①举苏联的例子,是为了说明一个社会从落后到现代化的激烈变迁中出现的权力是时势的需要不能等同于横暴权力。(3分)②举英国的例子,是为了说明一个领导的阶层如果能追得上社会变迁的速率,这社会也可以避免因社会变迁而发生的混乱。(3分)

(4)①名实的分离是以注释的方式寻求与社会的变动相适应的结果。②名实之间的距离跟着社会变迁速率而增加。③社会变动是必然的,名实分离也是注定的,无法跟上时代的观念在社会变革中的瓦解是历史的进步。(每点2分,其他言之成理亦可)

9.(1)C

(2)C

(3)①理想高远,心系国家和人民;②学有专长,眼光敏锐;③注重实际调查,持之有据,绝少空泛的治学;④活到老,硏究到老;⑤结合实际,富于创新思维,富于探索精神;⑥不畏挫折,坚持已心。(每点1分)

10.提示:从乡土社会向现代化变革过程中人们的思想意识、道德观念、礼俗习惯、人伦格局、男女关系、法治建设、权力运行等角度进行辩证分析。可以肯定其进步和成就,可以反思所丢失的优良传统,可以分析变革中存在的弊端,可以提出现代乡土社会的理想图景。

2 / 12

一、语言文字运用(18分)

1.依次填入文段中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

礼是社会公认 的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的……

单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是 规范的力量。法律是靠国家的权力来 的。

A.合适 因为 维持 施行

B.合式 如果 维持 推行

C.合适 因为 维系 施行

D.合式 如果 维系 推行

2.下列语句没有语病的一项是( )(3分)

A.我们社会中最重要的亲属关系就是丢石头形成同心圆波纹。

B.法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文和设立若十法庭,重要的还得看人民怎样去应用这些设备。更进一步,在社会结构和思想观念上还得先有一番改善。

C.乡土社会环境不很变,因之文化变迁的速率也慢,人们有时间可以从容地做盲目的试验,错误所引起的损失不会是致命的。

D.单从文字和语言的角度中去批判一个社会中人和人的了解程度是不够的,所以文字和语言,只是传情达意的一种工具,并非唯一的工具。

3.下列填入文巾横线上的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“一表三千里”,就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。 。 , 。 , 。

①所同的只是这体系罢了

②但是没有一个网所罩住的人是相同的

③我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网

④在一个社会里的人可以用同一个体系来记认他们的亲属

⑤这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己

A.⑤③②④①

B.⑤③②①④

C.④①③⑤②

D.③⑤②①④

4.费孝通纪念馆中陈列着一本他的代表作《乡土中国》,假如你是纪念馆的志愿讲解员,有个小学生向你询问这本书是关于什么的,你会如何回答?下列回答最合适的一项是( )(3分)

A.这本书对中国基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。

B这本书是对中国乡土社会结构、国民性格以及这种结构和性格的成因进行分析的理论著作。

C.这本书像是对一座大钟的内部体系进行研究的成果,包括它的零部件、组装方式及运行机制等。

D.这本书可以让我们现代的中国人知道从哪里来,到哪里去,以及如何到达。

5.有同学设计了整本书的内容框架图,大家在交流中有以下意见,你认为不正确的一项是( )(3分)

A.这张图将乡土本色诠释为三种权力是不合适的,乡土本色应该从人与空间、人与时间、人与人的关系等角度来论释。

B.三种权力中突出教化权力是对的,这种权力源于社会合作,被教化者无选择余地,相对比较稳定,但图中忽视了在社会变迁之际的时势权力。

C.抓住“差序格局”作为关键概念,并试图梳理出它与其他慨念之间的关系,这个思路不错。但是它与教化权力的因果关系错位了。

D.最右边的四项内容不是并列关系,“文字可下乡”与其他三项不是一个维度的,应该是其他三项带来的一个结果。

6.作品中摘引了不少孔孟言论,有同学梳理出以下几条来证明“差序格局中并没有一个超乎私人关系的道德观念”,你认为最合适的一项是( )(3分)

A.司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也切。”曰:“其言也诩,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无诩乎?”

B.子曰:“我未见好仁者,恶不仁者。好仁者,无以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者。盖有之矣,我未之见也。”

C.子贡欲去告朔之饩羊。子曰:“赐也,尔爱其羊,我爱其礼。”

D.桃应问曰:“舜为天子,皋陶为士,瞽瞍杀人,则如之何?”孟子曰:“执之而已矣。”“然则舜不禁与?”曰:“夫舜恶得而禁之?夫有所受之也。”“然则舜如之何?”曰:“舜视弃天下,犹弃敝履也。窃负而逃,遵海滨而处,终身忻然,乐而忘天下。”

二、阅读(52分)

7.“差序格局”是《乡土中国》里的一个重要概念,请将相关信息用直线相连。(10分)

8.阅读下面的选文,回答后面的问题。(30分)

名实的分离

我们把乡土社会看成一个静止的社会不过是为了方便,尤其在和现代社会相比较时,静止是乡土社会的特点,但是事实上完全静止的社会是不存在的,乡土社会不过比现代社会变得慢而已。说变得慢,主要的意思自是指变动的速率,但是不同的速率也引起了变动方式上的殊异。

社会继替是指人物在固定的社会结构中的流动,社会变迁却是指社会结构本身的变动。这两种过程并不是冲突的,而是同时存在的,任何社会决不会有一天突然变出一个和旧有结构完全不同的样式,所谓社会变迁,不论怎样快,也是逐步的,所变的,在一个时候说,总是整个结构中的一小部分。因之从这两种社会过程里所发生出来的两种权力也必然同时存在。但是它们的消长却互相关联。

社会结构自身并没有要变动的需要。社会结构的变动是人要它变的,要它变的原因是在它已不能答复人的需要。好比我们用笔写字,笔和字都是工具,目的是在想用它们来把我们的意思传达给别人。如果我们所要传达的对象是英国人,中文和毛笔就不能是有效的工具了,我们得用别的工具——英文和打字机。

这样说来社会变迁常是发生在旧有社会结构不能应付新环境的时候。新的环境发生了,人们最初遭遇到的是旧方法不能获得有效的结果,生活上发生了困难。人们不会在没有发觉旧方法不适用之前就把它放弃的。旧的生活方法有习惯的惰性,但是如果它已不能答复人们的需要,它终必会失去人们对它的信仰,守住一个没有效力的工具是没有意义的,会引起生活上的不便,甚至蒙受损失。另一方面,新的方法却又不是现存的,必须有人发明,或是有人向别种文化去学习,输入,还得经过试验,才能被人接受完成社会变迁的过程。在新旧交替之际,不免有一个惶惑、无所适从的时期,在这个时期,心理上充满着紧张、犹豫和不安。这里发生了“文化英雄”,他提得出办法,有能力组织新的试验,能获得别人的信任。这种人可以攴配跟从他的群众,发生了一种权力。这种权力和横暴权力并不相同,因为它并不建立在剥削关系之上的;和同意权力又不同,因为它并不是由社会所授权的;和长老权力更不同,因为它并不根据传统的。它是时势所造成的,无以名之,名之曰时势权力。

这种时势权力在初民社会中常可以看到。在荒原上,人们常常遭遇不平常的环境,他们需要有办法的人才,那是英雄。在战争中,也是非常的局面,这类英雄也脱颍而出。现代社会又是一个变迁激烈的社会,这种权力也在抬头了。最有意思的就是一个落后的国家要赶紧现代化的过程中,这种权力表示得也最清楚。我想我们可以从这角度去看苏联的权力性质。英美的学者把它归入横暴权力的一类里,因为它形式上是独裁的;但是从苏联人民的立场来看,这种独裁和沙皇的独裁却不一样,如果我们采用这个时势权力的概念看去,比较容易了解它的本质了。

这种权力最不发达的是在安定的社会中。乡土社会,当它的社会结构能答复人们生活的需要时,是个最容易安定的社会,因之它也是个很少“领袖”和“英雄”的社会。所谓安定是相对的,指变得很慢。如果我单说“很慢”,这句话并不很明朗,一定要说出慢到什么程度。其实孔子已回答过这问题,他的答案是“三年无改于父之道”。换一句话来说,社会变迁可以吸收在社会继替之中的时候,我们可以称这社会是安定的

儒家所注重的“孝”道,其实是维持社会安定的手段,孝的解释是“无违”,那就是承认长老权力。长老代表传统,遵守传统也就可以无违于父之教。但是传统的代表是要死亡的,而且自己在时间过程中也会进入长老的地位。如釆社会变迁的速率幔到可以和世代交替的速率相等,亲子之间,或是两代之间不发生冲突,传统自身慢变,还是可以保持长老的领导权。这种社会也就不需要“革命”了。

从整个社会看,一个领导的阶层如果能追得上社会变迁的速率,这社会也可以避免因社会变迁而发生的混乱。英国是一个很好的例子。很多人羡慕英国能不流血而实行种种富于基本性的改革,但很多忽略了他们所以能这样的条件。英国在过去几个世纪中,以整个世界的文化来说是处于领导地位,它是工业革命的老家。荚国社会中的领导阶层却又是最能适应环境变动的,环境变动的速率和领导阶层适应变动的速率配得上才不致发生流血的革命。英国是否能保持这个纪录,还得看他们是否能保持这种配合。

乡土社会环境固定,在父死三年之后才改变他的道的速率中,社会变迁也不致引起人事的冲突。在人事范围中,长老保持他们的权力,子弟们在无违的标准中接受传统的统治。在这里不发生“反对”,长老权力也不容忍反对。长老权力是建立在教化作用之上的,教化是有知对无知,如果所传递的文化是有效的,被教的自没有反对的必要,如采所传递的文化已经失效,根本也就失去了教化的意义。“反对”在这种关系里是不发生的

容忍,甚至奖励,反对在同意权力中才发生,因为同意权力建立在契约上,执行这权力的人是否遵行契约是一个须随时加以监督的问题。而且反对,也就是异议,是获得同意的必要步骤。在横暴权力之下,没有反对,只有反抗,因为反对早就包含在横暴权力的关系中。因之横暴权力必需压制反抗,不能容忍反对。在时势权力中,反对是发生于对同一问题不同的答案上,但是有时,一个社会不能同时试验多种不同的方案,于是在不同方案之间发生了争斗,也可以称作“冷仗”,宣传战,争取人民的跟从。为了求功,每一个自信可以解决问题的人,会感觉到别种方案会分散群众对自己的方案的注意和拥护,因之产了不能容忍反对的“思想统制”。在思想争斗中,主要的是阵线,反对变成了对垒。

回到长老权力下的乡土社会说,反对被时间冲淡,成了“注释”。注释是维持长老权力的形式而注入变动的内容。在中国的思想史中,除了社会变迁激速的春秋战国这一个时期,有过百家争鸣的思想争斗的场面外,自从定于一尊之后,也就在注释的方式中求和社会的变动谋造应。注释的变动方式可以引起名实之间发生极大的分离。在长老权力下,传统的形式是不准反对的,但是只要表面上承认这形式,内容却可以经注释而改变。结果不免是口是心非。在中国旧式家庭中生长的人都明白家长的意志怎样在表面的无违下,事实上被歪曲的。虚伪在这种情境中不但是无可避免而且是必需的。不能反对而又不切实用的教条或命令只有加以歪曲,只留一个面子。面子就是表面的无违。名实之间的距离跟着社会变迁速率而增加。在一个完全固定的社会结构里不会发生这距离的,但是事实上完全固定的社会并不存在。在变得很慢的社会中发生了长老权力,这种统治不能容忍反对,社会如果加速地变动时,注释式歪曲原意的办法也就免不了。挟天子以令诸侯的结果,位与权,名与实,言与行,话与事,理论与现实,全趋向分离了。

(选自《乡土中国》,有删改)

(1)根据本文和对相关概念的理解,补足空格中的信息。(14分)

权利性质 权力名称 产生原因 掌权者 权力运行基础 对抗权力的方式

同意权力 平等

掌握暴力武装的人 压迫

社会继替

革新 对立

(2)在《乡土中国》这部学术著作中,作者多用类比的方式深人浅出地阐述观点,请从选文中找出相关内容加以说明。(4分)

(3)为了让读者更好地理解,这部著作常常会在中西方对比中突出我们乡土社会的特点,选文中提到苏联和英国,请说说分别有何作用。(6分)

(4)从选文来看,作者对名与实的分离持什么态度?(6分)

9.阅读下面的材料,回答后面的问题。(12分)

2005年4月24日22时38分,费孝通先生辞世。享年95岁。4月28日,费孝通先生去世四日之后,《瞭望东方周刊》在位于北京市王府井大街东厂胡同的民盟中央采访了费皖(费孝通大哥费振东先生的次子,原民盟中央区域规划办公室主任,作为民盟中央的工作人员,费皖多次陪同费老到全国各地调研),得以了解费季通先生人生最后一段岁月的真实生活。以下选段出自该周刊于2005年5月10日刊发的《费孝通:崎岖历尽书生面目》。

事实上,费孝通一直认为,致富的路子就在百姓中间。他是用社会学家的眼光来发现、思考农民摆脱贫困的办法。

费皖认为,费孝通的社会学其实就是中国的乡土社会学,是深深扎根于中国这块土地的,从来没有与中国的实践脱节。在他70多年的学术生涯中,游学东西,求证南北,无不一以贯之地从所从事的专业出发而美注民生,而他的洋洋蓍述也绝少那些空谈性命的空疏之学。

费孝通的乡土情结其实并不仅仅体现在他进行农村田野调查这一环节,事实上,为中国农民找一条出路,“志在富民”——才是他大半个世纪来苦苦追寻的所在。

“我们陪他到定西就去了8次。每次,他竞然都会记住一些细节上的变化,比如,谁家的房子翻新了,谁家又添了新家具,他能从这些细节上看出农民的生活变化了没有,有多大。他一直不服老,80岁还不知老之将至,最多的时侯,一年有166天都在外面跑。直到2000年以后,90岁了,才觉得外出远行有些体力不支。”费皖说。

在这些马不停蹄的考察中,费孝通提出了苏南模式、珠江模式、温州模式等各具特色的地区发展模式;在研究一个个以当地传统为基础的地区性农村发展模式的基础上,20世纪80年代后期,他又提出了区域发展的构想,包括黄河上游、黄河三角洲、长江三角洲、长江经济带、珠江三角洲等影响重大的区域发展问题。

“上世纪80年代,费先生是第一个为温州模式正名的人,温州人对他的感情很深。”民盟中央参政室主任马宝琛说。

1983年11月3日,时任中央领导人的胡耀邦看了费孝通写的《小城镇大问题》以后,曾经把这文章推荐给党内的一些同志看,他在批语中写道:这本小册子是值得一看的,文字将近四万,太长了一点,但是好看。费老毕竟是一位有专长的学者。而这篇东西持之有据,言之成理,能给人一定的思想启迪。

2000年元月,费孝通在《老来缅怀胡耀邦冋志》中回忆这段往事时说:“他(胡耀邦)也不可能想到他这短短几句话却打中了我这个知识分子的心,真的做到了古人所说的‘人之相交,以心换心’。”

费孝通在93岁时,写下了这样的文字:最近一段时期,我把自己多年来的一条基本思考路线打通了,理出了一个框架,就是“江村经济——行行重行行——文化自觉——天下大同”,其中包括了大家比较熟悉的一条具体路线,即“江村经济——小城镇——中小城市——以大中城市为中心的经济区域”。

对自己的学术生涯和坎坷人生,他更有这样一段自述:

“我一生写作自以为是比较随意的,秉笔直书,怎样想就怎样写,写成了也不太计较个人得失和别人的毁誉,这种性格的确曾给我带来过没有预计到的人生打击,但至今不悔。而且今天我还这样做。”

事实上,费孝通始终坚持认为,“用文字来写作是文明时代一个社会成员参与集体生活时应有的一种自主和自由的行动”。

(本文有删改)

(1)下列对文章内容的分析和推断,不正确的一项是( )(3分)

A.费孝通认为致富之路在百姓中,因此他从所从事的专业出发,思考农民摆脱贫困的办法。

B.费孝通关注去了8次的定西农村在细节上的变化,体现了“志在富民”是他苦苦的追寻。

C.中央领导人对费孝通作品的赞许和推荐,使他明确了“志在富民”的理想。

D.费孝通到93岁时才理出框架,说明学术研究的思路常常是在过程中才慢慢清晰的

(2)根据本文内容和对《乡土中国》的理解,下列分析不正确的一项是( )(3分)

A.《乡土中国》与他的《小城镇大问题》一样持之有据,言之成理,能给人一定的思想启迪,虽然约7万字,但并不觉冗长。

B.费孝通所说的写作随意、怎样想就怎样写,与其《乡土中国》来自田野调查并不矛盾,前者强调个性独立,后者强调学术严谨。

C.文中费孝通对文字的态度与“文字下乡”中的观点明显不同,说明随着研究的深入,对一些问题的看法会越来越客观。

D.区域发展的构想与其在“血缘与地缘”中的想法一脉相承,从血缘结合到地缘结合是社会的大转变,也是现代社会的特性

(3)结合《乡土中国》和本文的阅读,概括费孝通先生的治学品质。(6分)

三、写作(30分)

10.班级以“乡土如何走向现代”为主题开展阅读交流会,有同学提到费孝通先生是抱着找到中国近代化道路的执念来进行实地调查和总结的,“把中国人民送到工业社会的彼岸”、探寻一个好社会是他心中最重要的使命。现代中国已经今非昔比,你认为他的愿望实现了吗?就此话题写一篇帖子发布在班级群中,题目自拟,不少于800字。(30分)

参考答案:

1.B

2.C.【解析】A项,搭配不当

圆波纹”后加“的性质”;B项,搭配不当,“改善”应换成“改革”;1项,因果倒置,“所以”改成“因为”。

3.A

4.C.【解析】此题主要体现交际的得体,小学生对形象化的说法更容易理解和接受。

5.B【解析】教化权力源于社会继替,而非社会合作

6.D

7.

8.(1)

权利性质 权力名称 产生原因 掌权者 权力运行基础 对抗权力的方式

契约权力 同意权力 社会合作 共同、代理人 平等 反对

非契约权力 横暴权力 社会冲突 掌握暴力武装的人 压迫 反抗

教化权力 社会继替 掌握教化传统的人 习惯 注释

时势权力 社会变迁 提出摆脱困局方案的人 革新 对立

(2)示例:用中文和毛笔在传达信息时对于英国人来说不是有效的工具而需要换成英文和打字机来进行类比;(2分)论述社会结构变动的原因是在它已不能答复人的需要。这样阐述观点,贴近生活,易于理解。(2分)

(3)①举苏联的例子,是为了说明一个社会从落后到现代化的激烈变迁中出现的权力是时势的需要不能等同于横暴权力。(3分)②举英国的例子,是为了说明一个领导的阶层如果能追得上社会变迁的速率,这社会也可以避免因社会变迁而发生的混乱。(3分)

(4)①名实的分离是以注释的方式寻求与社会的变动相适应的结果。②名实之间的距离跟着社会变迁速率而增加。③社会变动是必然的,名实分离也是注定的,无法跟上时代的观念在社会变革中的瓦解是历史的进步。(每点2分,其他言之成理亦可)

9.(1)C

(2)C

(3)①理想高远,心系国家和人民;②学有专长,眼光敏锐;③注重实际调查,持之有据,绝少空泛的治学;④活到老,硏究到老;⑤结合实际,富于创新思维,富于探索精神;⑥不畏挫折,坚持已心。(每点1分)

10.提示:从乡土社会向现代化变革过程中人们的思想意识、道德观念、礼俗习惯、人伦格局、男女关系、法治建设、权力运行等角度进行辩证分析。可以肯定其进步和成就,可以反思所丢失的优良传统,可以分析变革中存在的弊端,可以提出现代乡土社会的理想图景。

2 / 12

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读