【中学教材全解】2013-2014学年高中化学必修一 专题4 第一单元 含硫化合物的性质和应用 同步练测 (苏教版,含答案解析)

文档属性

| 名称 | 【中学教材全解】2013-2014学年高中化学必修一 专题4 第一单元 含硫化合物的性质和应用 同步练测 (苏教版,含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2013-11-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题4 第一单元 含硫化合物的性质和应用

建议用时

实际用时

满分

实际得分

45分钟

100分

一、选择题(每小题5分,共50分)

1.下列四种有色溶液与SO2作用,均能褪色,其实质相同的是( )

①品红溶液 ②酸性KMnO4溶液 ③滴有酚酞的NaOH溶液 ④淀粉-碘溶液

A.①③

B.①③④

C.②③

D.②④

2.在BaCl2溶液中通入SO2气体,溶液仍澄清;将BaCl2溶液分别盛装在两支试管中,一支加氯水,另一支加烧碱溶液,然后再通入SO2,结果两支试管中都有白色沉淀生成,由此得出下列结论中合理的

是( )

A.BaCl2有两性

B.两支试管的白色沉淀均是亚硫酸钡

C.SO2有还原性和酸性

D.以上说法均不合理

3.若在相同情况下,将1体积SO2和1体积Cl2同时通入品红溶液中,可观察到品红溶液( )

A.立刻褪色

B.慢慢褪色

C.先褪色后复原

D.颜色不褪

4.下列不能用于鉴别SO2和CO2的是( )

A.闻气味

B.通入品红溶液

C.通入澄清石灰水

D.通入酸性高锰酸钾溶液

5.烟尘是物质燃烧时产生的粒状飘浮物,颗粒很小(直径小于10-7 m),不易沉降(可飘浮数小时甚至数年),它与空气中的SO2、O2接触时,SO2会部分被转化为SO3,使空气酸度增加,在此过程中烟尘所起的作用是( )

①氧化剂 ②还原剂 ③吸附剂 ④催化剂

A.①④

B.②④

C.③④

D.①③④

6.工业上以黄铁矿为主要原料制造硫酸的生产过程中按反应先后顺序依次使用的主要设备是( )

A.接触室、沸腾炉、吸收塔

B.吸收塔、沸腾炉、接触室

C.沸腾炉、接触室、吸收塔

D.沸腾炉、吸收塔、接触室

7.能实现下列物质间直接转化的元素是( )

单质氧化物酸或碱盐

A.硅 B.硫

C.铜 D.铁

8.已知98%的浓硫酸的物质的量浓度为

18.4 mol/L,则49%的硫酸溶液的浓度( )

A.等于9.2 mol/L

B.大于9.2 mol/L

C.小于9.2 mol/L

D.不能确定

9.某单质与浓硫酸反应,若参加反应的单质与硫酸的物质的量之比为1∶2,则该元素在生成物中所显示的化合价可能是( )

A.+1 B.+2

C.+3 D.+4

10.下列有关浓H2SO4的叙述正确的是( )

A.浓H2SO4与铜片共热的反应中,浓H2SO4既表现出强氧化性,又表现出酸性

B.浓H2SO4与金属活动性顺序中氢后面的金属反应生成的气体一般为SO2,与氢前面的金属反应生成的气体一般为H2

C.常温下铁或铝不与浓H2SO4反应,所以可用铁制或铝制的容器贮存浓H2SO4

D.浓H2SO4是不挥发性强酸,氢硫酸是挥发性弱酸,所以,可用浓H2SO4与FeS反应制取H2S气体

二、非选择题(共50分)

11.(8分)有一瓶无色气体可能含有H2S、CO2、HBr、SO2、Cl2中的一种或几种,将其通入稀氯水中得到无色透明溶液,将溶液分成两份,向一份中加入用稀HNO3酸化的AgNO3溶液,生成白色沉淀,向另一份中加入用盐酸酸化的BaCl2溶液,也生成白色沉淀。

(1)原气体中肯定含有_________,可能含有___________。

(2)对可能含有的成分,请你设计一套简单合理的实验方案检验其是否存在,并具体说明在此方案中,气体通过的各种装置的作用。

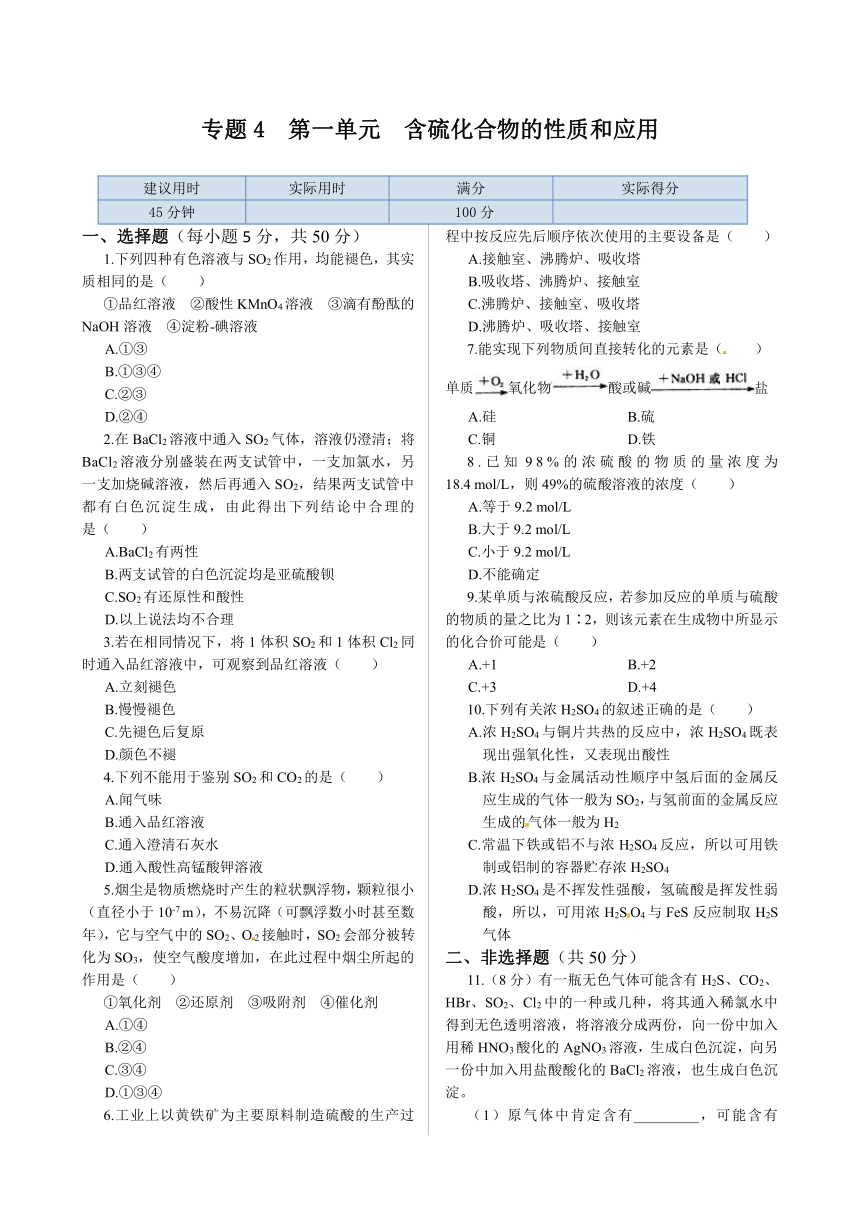

12.(20分)根据下图回答问题:

(1)上述装置中,在反应前用手掌紧贴烧瓶外壁检查装置的气密性,如观察不到明显的现象还可以用什么简单的方法证明该装置不漏气。

(2)写出浓硫酸和木炭粉在加热条件下发生反应的化学方程式:________________

(3)如果用图中的装置检验上述反应的全部产物,写出下面标号所表示的仪器中应加入的试剂的名称及其作用:

A中加入的试剂是______________,作用是____________________。

B中加入的试剂是______________,作用是____________________。

C中加入的试剂是______________,作用是____________________。

D中加入的试剂是______________,作用是____________________。

(4)实验时,C中应观察到的现象是___________________。

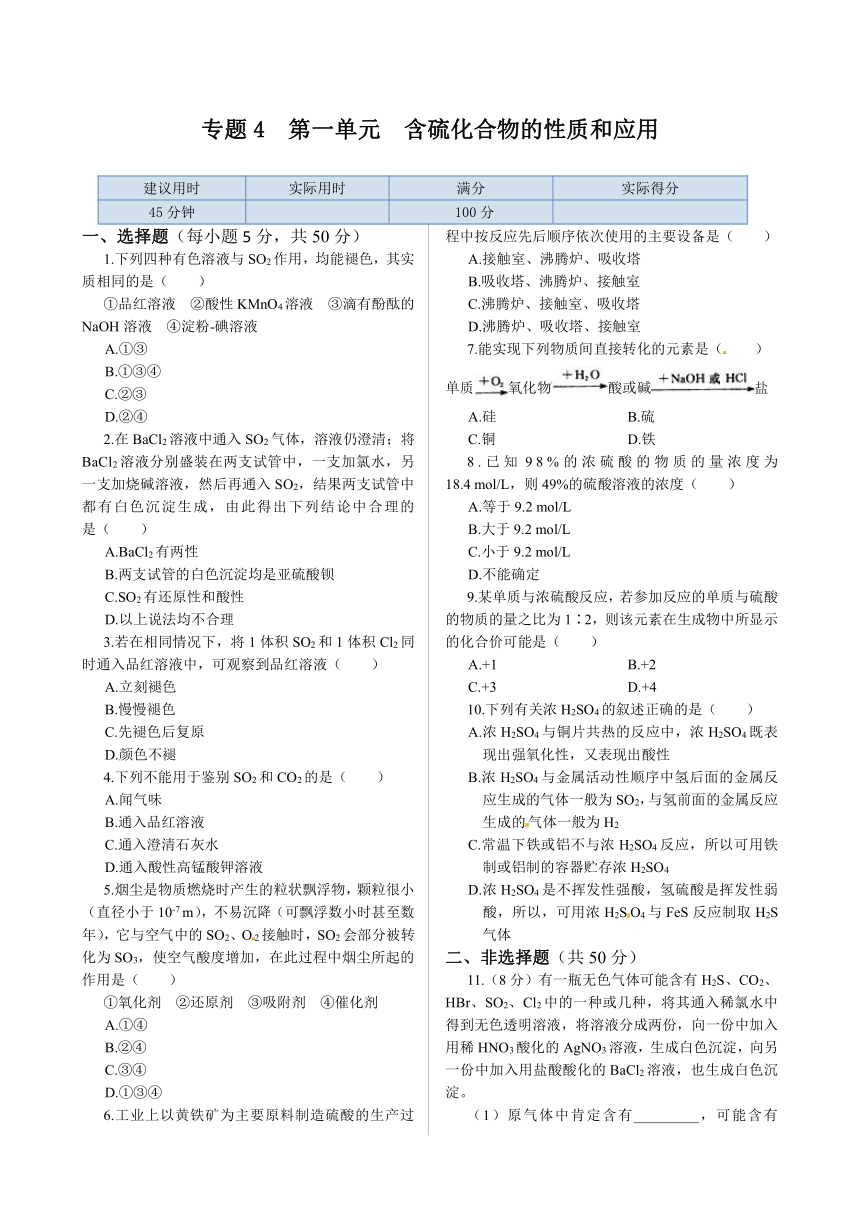

13.(12分)已知A是一种不溶于水的固体,在一定条件下有下列转化关系(部分产物及H2O省略):

试回答:

(1)写出物质的化学式:A________,E_____________;

(2)写出由A生成D的化学方程式:_____________________。

(3)写出D和F的稀溶液反应的离子方程式_________________。

14.(10分)用含FeS2 78%的硫铁矿制硫酸,若煅烧时损失6%的硫元素,由二氧化硫制三氧化硫的转化率为98%,则制取1 t纯硫酸需这种硫铁矿多少吨?

参考答案

1.D 解析:在①②③④中,SO2的角色分别是漂白剂、还原剂、酸性氧化物、还原剂。

2.C 解析:一支试管中SO2被氯水氧化成SO,另一支试管中SO2被NaOH吸收生成Na2SO3,故遇BaCl2溶液均有白色沉淀生成,白色沉淀分别是BaSO4和BaSO3。

3.D 解析:SO2与Cl2在溶液中发生反应生成无漂白性的两种强酸:SO2+Cl2+2H2OH2SO4+2HCl。

4.C 5.C 6.C

7.B 解析:硅、铜、铁的氧化物SiO2、CuO、Fe3O4均不与水反应。

8.C 解析:98%的H2SO449%的H2SO4,即98%的浓H2SO4与水等质量混合,而体积V(H2O)>V(H2SO4),溶液的体积大于原来的2倍,故物质的量浓度小于原来的一半。也可由18.4 mol?L-1/c=ρ1×98%/(ρ2×49%)及ρ1>ρ2,推知c<9.2 mol/L。

9.BD 解析:单质分为金属单质和非金属单质,设金属元素M的化合价为x,非金属元素R的化合价为y,得:

当x、y为偶数时,

M ~ xH2SO4

1∶x=1∶2,则x=2;

R ~ y/2H2SO4

1∶y/2=1∶2,则y=4。

当x、y为奇数时,

2M ~ 2xH2SO4

2∶2x=1∶2,则x=2,矛盾;

2R ~ yH2SO4

2∶y=1∶2,则y=4,矛盾。所以选B、D两项。

10.A 解析:浓H2SO4与Cu片共热反应的化学方程式为2H2SO4(浓)+CuCuSO4+SO2↑+2H2O,由方程式可知,若2 mol H2SO4参加反应,其中1 mol H2SO4作氧化剂,被还原为SO2;另外1 mol H2SO4转化为CuSO4,起酸的作用,故A正确。在浓硫酸中存在的是H2SO4分子,其分子中 +6价的硫易得到电子,它在把金属氧化的同时本身被还原为SO2,即使是遇到活泼金属如Zn、Fe等也同样不产生H2,B项错误。常温下铁或铝不是不与浓H2SO4反应,而是反应使铁、铝表面形成一薄层致密的氧化物保护膜,从而阻止内部金属继续跟浓H2SO4反应,故C错误。浓H2SO4有强氧化性,能将H2S氧化成S或SO2,因此,得不到H2S气体,故D错误。

11.(1)SO2 CO2 (2)气体KMnO4(H+)溶液(除去SO2)品红溶液(检查SO2是否除尽)澄清石灰水(检验有无CO2)

解析:(1)因为气体为无色气体,所以不含Cl2。该气体通入稀氯水中得无色透明溶液,证明不含H2S和HBr。因为如果含H2S或HBr,则发生下列反应:H2S+Cl22HCl+S↓,2HBr+Cl22HCl+Br2,溶液会变浑浊或溶液显橙色。由于气体通入氯水后溶液为无色,说明一定含有能与氯气反应的气体,该气体只能是SO2,发生反应为SO2+Cl2+2H2O2HCl+H2SO4,所得溶液为HCl和H2SO4的混合溶液,加入AgNO3(aq)生成AgCl沉淀。加入BaCl2(aq)生成BaSO4沉淀,由此也能证明原气体肯定含有SO2;CO2的有与无对上述实验过程没有影响。(2)欲验证CO2,可除去SO2,将不含SO2的剩余气体通入足量澄清石灰水中,石灰水变浑浊,证明含CO2;石灰水不变浑浊,证明不含CO2。

12.(1)反应前先用小火加热烧瓶,B、C、D瓶中有气泡冒出,停止加热后,水会升到导管里形成一段水柱,证明装置不漏气。 (2)2H2SO4(浓)+C2H2O+CO2↑+2SO2↑ (3)无水硫酸铜 检验H2O 品红溶液 检验SO2 酸性KMnO4 除去SO2 澄清石灰水 检验CO2 (4)酸性高锰酸钾溶液的颜色不褪尽(或不褪色,或不褪成无色)

解析:2H2SO4(浓)+C2H2O+CO2↑+2SO2↑,要检验反应的全部产物,应在将混合气体通入溶液前用无水硫酸铜检验水蒸气(现象为固体由白色变为蓝色),然后用品红检验SO2(现象为品红褪色),再用酸性高锰酸钾溶液除去SO2(现象为紫色不褪去,说明SO2已经除尽),最后用澄清的石灰水检验CO2(现象为溶液变浑浊)。

13.(1)S SO3 (2)S+FeFeS (3)FeS+2H+Fe2++H2S↑

14.0.85 t

解析:用FeS2制硫酸的反应为:

4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2

2SO2+O22SO3

SO3+H2OH2SO4

此题显然是一个多步反应的计算问题,可以变多步为一步进行计算。根据三步反应的关系或S元素守恒,即得:FeS2~2H2SO4(假设参加反应的FeS2全部生成H2SO4),题中损失6%的硫元素,即为损失6%的FeS2,SO2制SO3的转化率为98%,即可看为参与反应的FeS2,又只利用了98%,设需硫铁矿x , 则真正转化为H2SO4的FeS2为x×78%×(1-6%)×98% ,再依据FeS2~2H2SO4的关系即可求出所需硫铁矿的质量。

FeS2 ~ 2H2SO4

120 t 2×98 t

x×78%×(1-6%)×98% 1 t

x=120 t×1 t/[2×98 t×78%×(1-6%)×98%]=0.85 t。

建议用时

实际用时

满分

实际得分

45分钟

100分

一、选择题(每小题5分,共50分)

1.下列四种有色溶液与SO2作用,均能褪色,其实质相同的是( )

①品红溶液 ②酸性KMnO4溶液 ③滴有酚酞的NaOH溶液 ④淀粉-碘溶液

A.①③

B.①③④

C.②③

D.②④

2.在BaCl2溶液中通入SO2气体,溶液仍澄清;将BaCl2溶液分别盛装在两支试管中,一支加氯水,另一支加烧碱溶液,然后再通入SO2,结果两支试管中都有白色沉淀生成,由此得出下列结论中合理的

是( )

A.BaCl2有两性

B.两支试管的白色沉淀均是亚硫酸钡

C.SO2有还原性和酸性

D.以上说法均不合理

3.若在相同情况下,将1体积SO2和1体积Cl2同时通入品红溶液中,可观察到品红溶液( )

A.立刻褪色

B.慢慢褪色

C.先褪色后复原

D.颜色不褪

4.下列不能用于鉴别SO2和CO2的是( )

A.闻气味

B.通入品红溶液

C.通入澄清石灰水

D.通入酸性高锰酸钾溶液

5.烟尘是物质燃烧时产生的粒状飘浮物,颗粒很小(直径小于10-7 m),不易沉降(可飘浮数小时甚至数年),它与空气中的SO2、O2接触时,SO2会部分被转化为SO3,使空气酸度增加,在此过程中烟尘所起的作用是( )

①氧化剂 ②还原剂 ③吸附剂 ④催化剂

A.①④

B.②④

C.③④

D.①③④

6.工业上以黄铁矿为主要原料制造硫酸的生产过程中按反应先后顺序依次使用的主要设备是( )

A.接触室、沸腾炉、吸收塔

B.吸收塔、沸腾炉、接触室

C.沸腾炉、接触室、吸收塔

D.沸腾炉、吸收塔、接触室

7.能实现下列物质间直接转化的元素是( )

单质氧化物酸或碱盐

A.硅 B.硫

C.铜 D.铁

8.已知98%的浓硫酸的物质的量浓度为

18.4 mol/L,则49%的硫酸溶液的浓度( )

A.等于9.2 mol/L

B.大于9.2 mol/L

C.小于9.2 mol/L

D.不能确定

9.某单质与浓硫酸反应,若参加反应的单质与硫酸的物质的量之比为1∶2,则该元素在生成物中所显示的化合价可能是( )

A.+1 B.+2

C.+3 D.+4

10.下列有关浓H2SO4的叙述正确的是( )

A.浓H2SO4与铜片共热的反应中,浓H2SO4既表现出强氧化性,又表现出酸性

B.浓H2SO4与金属活动性顺序中氢后面的金属反应生成的气体一般为SO2,与氢前面的金属反应生成的气体一般为H2

C.常温下铁或铝不与浓H2SO4反应,所以可用铁制或铝制的容器贮存浓H2SO4

D.浓H2SO4是不挥发性强酸,氢硫酸是挥发性弱酸,所以,可用浓H2SO4与FeS反应制取H2S气体

二、非选择题(共50分)

11.(8分)有一瓶无色气体可能含有H2S、CO2、HBr、SO2、Cl2中的一种或几种,将其通入稀氯水中得到无色透明溶液,将溶液分成两份,向一份中加入用稀HNO3酸化的AgNO3溶液,生成白色沉淀,向另一份中加入用盐酸酸化的BaCl2溶液,也生成白色沉淀。

(1)原气体中肯定含有_________,可能含有___________。

(2)对可能含有的成分,请你设计一套简单合理的实验方案检验其是否存在,并具体说明在此方案中,气体通过的各种装置的作用。

12.(20分)根据下图回答问题:

(1)上述装置中,在反应前用手掌紧贴烧瓶外壁检查装置的气密性,如观察不到明显的现象还可以用什么简单的方法证明该装置不漏气。

(2)写出浓硫酸和木炭粉在加热条件下发生反应的化学方程式:________________

(3)如果用图中的装置检验上述反应的全部产物,写出下面标号所表示的仪器中应加入的试剂的名称及其作用:

A中加入的试剂是______________,作用是____________________。

B中加入的试剂是______________,作用是____________________。

C中加入的试剂是______________,作用是____________________。

D中加入的试剂是______________,作用是____________________。

(4)实验时,C中应观察到的现象是___________________。

13.(12分)已知A是一种不溶于水的固体,在一定条件下有下列转化关系(部分产物及H2O省略):

试回答:

(1)写出物质的化学式:A________,E_____________;

(2)写出由A生成D的化学方程式:_____________________。

(3)写出D和F的稀溶液反应的离子方程式_________________。

14.(10分)用含FeS2 78%的硫铁矿制硫酸,若煅烧时损失6%的硫元素,由二氧化硫制三氧化硫的转化率为98%,则制取1 t纯硫酸需这种硫铁矿多少吨?

参考答案

1.D 解析:在①②③④中,SO2的角色分别是漂白剂、还原剂、酸性氧化物、还原剂。

2.C 解析:一支试管中SO2被氯水氧化成SO,另一支试管中SO2被NaOH吸收生成Na2SO3,故遇BaCl2溶液均有白色沉淀生成,白色沉淀分别是BaSO4和BaSO3。

3.D 解析:SO2与Cl2在溶液中发生反应生成无漂白性的两种强酸:SO2+Cl2+2H2OH2SO4+2HCl。

4.C 5.C 6.C

7.B 解析:硅、铜、铁的氧化物SiO2、CuO、Fe3O4均不与水反应。

8.C 解析:98%的H2SO449%的H2SO4,即98%的浓H2SO4与水等质量混合,而体积V(H2O)>V(H2SO4),溶液的体积大于原来的2倍,故物质的量浓度小于原来的一半。也可由18.4 mol?L-1/c=ρ1×98%/(ρ2×49%)及ρ1>ρ2,推知c<9.2 mol/L。

9.BD 解析:单质分为金属单质和非金属单质,设金属元素M的化合价为x,非金属元素R的化合价为y,得:

当x、y为偶数时,

M ~ xH2SO4

1∶x=1∶2,则x=2;

R ~ y/2H2SO4

1∶y/2=1∶2,则y=4。

当x、y为奇数时,

2M ~ 2xH2SO4

2∶2x=1∶2,则x=2,矛盾;

2R ~ yH2SO4

2∶y=1∶2,则y=4,矛盾。所以选B、D两项。

10.A 解析:浓H2SO4与Cu片共热反应的化学方程式为2H2SO4(浓)+CuCuSO4+SO2↑+2H2O,由方程式可知,若2 mol H2SO4参加反应,其中1 mol H2SO4作氧化剂,被还原为SO2;另外1 mol H2SO4转化为CuSO4,起酸的作用,故A正确。在浓硫酸中存在的是H2SO4分子,其分子中 +6价的硫易得到电子,它在把金属氧化的同时本身被还原为SO2,即使是遇到活泼金属如Zn、Fe等也同样不产生H2,B项错误。常温下铁或铝不是不与浓H2SO4反应,而是反应使铁、铝表面形成一薄层致密的氧化物保护膜,从而阻止内部金属继续跟浓H2SO4反应,故C错误。浓H2SO4有强氧化性,能将H2S氧化成S或SO2,因此,得不到H2S气体,故D错误。

11.(1)SO2 CO2 (2)气体KMnO4(H+)溶液(除去SO2)品红溶液(检查SO2是否除尽)澄清石灰水(检验有无CO2)

解析:(1)因为气体为无色气体,所以不含Cl2。该气体通入稀氯水中得无色透明溶液,证明不含H2S和HBr。因为如果含H2S或HBr,则发生下列反应:H2S+Cl22HCl+S↓,2HBr+Cl22HCl+Br2,溶液会变浑浊或溶液显橙色。由于气体通入氯水后溶液为无色,说明一定含有能与氯气反应的气体,该气体只能是SO2,发生反应为SO2+Cl2+2H2O2HCl+H2SO4,所得溶液为HCl和H2SO4的混合溶液,加入AgNO3(aq)生成AgCl沉淀。加入BaCl2(aq)生成BaSO4沉淀,由此也能证明原气体肯定含有SO2;CO2的有与无对上述实验过程没有影响。(2)欲验证CO2,可除去SO2,将不含SO2的剩余气体通入足量澄清石灰水中,石灰水变浑浊,证明含CO2;石灰水不变浑浊,证明不含CO2。

12.(1)反应前先用小火加热烧瓶,B、C、D瓶中有气泡冒出,停止加热后,水会升到导管里形成一段水柱,证明装置不漏气。 (2)2H2SO4(浓)+C2H2O+CO2↑+2SO2↑ (3)无水硫酸铜 检验H2O 品红溶液 检验SO2 酸性KMnO4 除去SO2 澄清石灰水 检验CO2 (4)酸性高锰酸钾溶液的颜色不褪尽(或不褪色,或不褪成无色)

解析:2H2SO4(浓)+C2H2O+CO2↑+2SO2↑,要检验反应的全部产物,应在将混合气体通入溶液前用无水硫酸铜检验水蒸气(现象为固体由白色变为蓝色),然后用品红检验SO2(现象为品红褪色),再用酸性高锰酸钾溶液除去SO2(现象为紫色不褪去,说明SO2已经除尽),最后用澄清的石灰水检验CO2(现象为溶液变浑浊)。

13.(1)S SO3 (2)S+FeFeS (3)FeS+2H+Fe2++H2S↑

14.0.85 t

解析:用FeS2制硫酸的反应为:

4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2

2SO2+O22SO3

SO3+H2OH2SO4

此题显然是一个多步反应的计算问题,可以变多步为一步进行计算。根据三步反应的关系或S元素守恒,即得:FeS2~2H2SO4(假设参加反应的FeS2全部生成H2SO4),题中损失6%的硫元素,即为损失6%的FeS2,SO2制SO3的转化率为98%,即可看为参与反应的FeS2,又只利用了98%,设需硫铁矿x , 则真正转化为H2SO4的FeS2为x×78%×(1-6%)×98% ,再依据FeS2~2H2SO4的关系即可求出所需硫铁矿的质量。

FeS2 ~ 2H2SO4

120 t 2×98 t

x×78%×(1-6%)×98% 1 t

x=120 t×1 t/[2×98 t×78%×(1-6%)×98%]=0.85 t。