第17课中国工农红军长征课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课中国工农红军长征课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-30 22:26:20 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第17课 中国工农红军长征

第五单元 从国共合作到国共对立

新课导入

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

七律 长征

毛泽东

学习目标

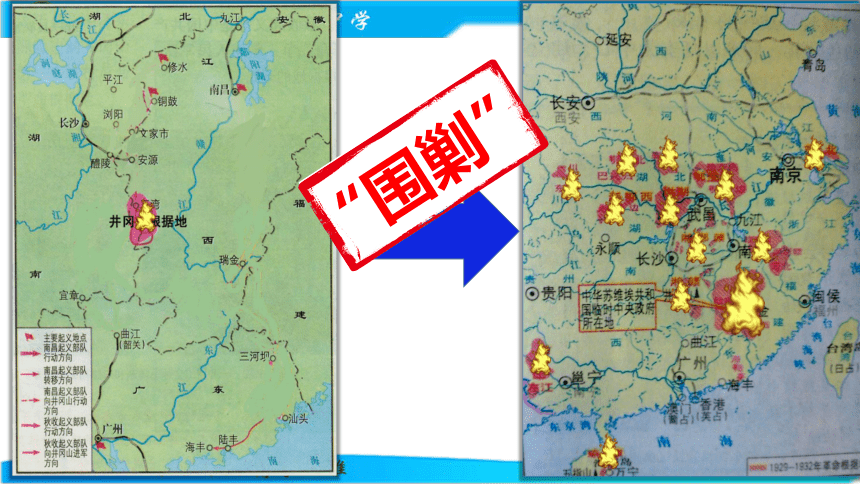

1.说出国民党军队对根据地的“围剿”及红军五次反“围剿”的情况。

2.简述红军长征的原因、开始的时间、路线及胜利的标志,概括红军长征胜利的历史意义,分析红军长征胜利的原因。

3.写出遵义会议召开的时间、主要内容和意义,分析遵义会议是党的生死攸关的转折点的原因。

4.感受长征精神,认识中国革命艰难曲折的历程。

整体感知

1

第二篇章 路在脚下

第一篇章 路在何方

2

第三篇章 路在心中

3

第一篇章 路在何方

——中国工农红军为什么要长征

“围剿”

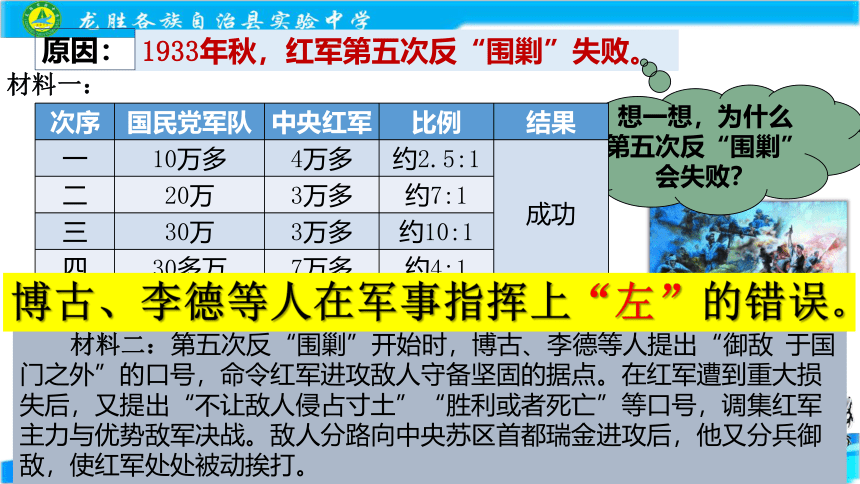

1933年秋,红军第五次反“围剿”失败。

原因:

材料一:

想一想,为什么第五次反“围剿”会失败?

材料二:第五次反“围剿”开始时,博古、李德等人提出“御敌 于国门之外”的口号,命令红军进攻敌人守备坚固的据点。在红军遭到重大损失后,又提出“不让敌人侵占寸土”“胜利或者死亡”等口号,调集红军主力与优势敌军决战。敌人分路向中央苏区首都瑞金进攻后,他又分兵御敌,使红军处处被动挨打。

次序 国民党军队 中央红军 比例 结果

一 10万多 4万多 约2.5:1 成功

二 20万 3万多 约7:1 三 30万 3万多 约10:1 四 30多万 7万多 约4:1 五 50万 8万多 约6:1 失败

博古、李德等人在军事指挥上“左”的错误。

第二篇章 路在脚下

——中国工农红军走长征

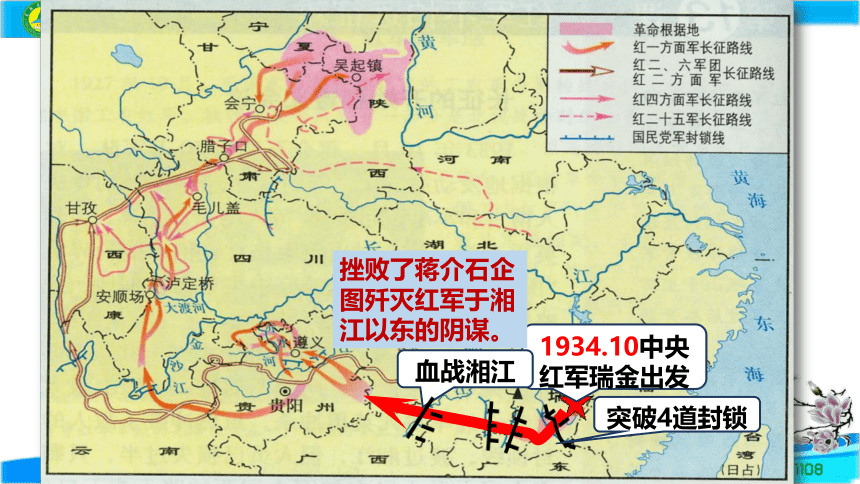

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

挫败了蒋介石企图歼灭红军于湘江以东的阴谋。

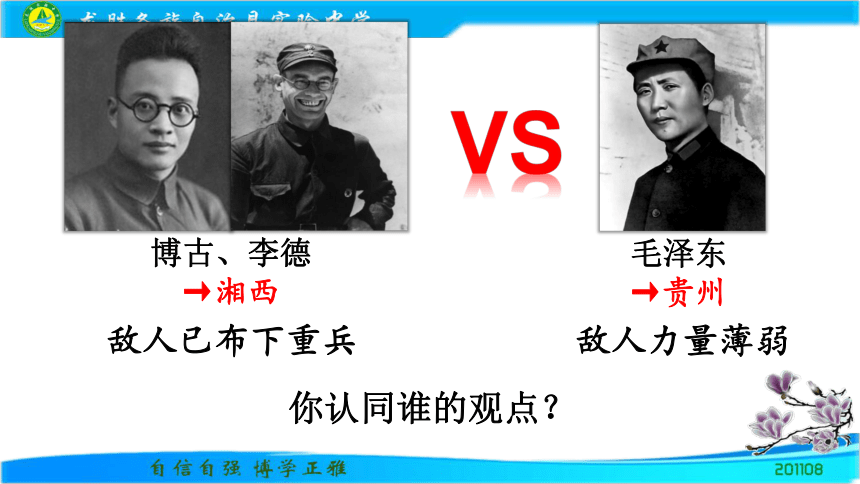

博古、李德

→湘西

毛泽东

→贵州

VS

敌人已布下重兵

敌人力量薄弱

你认同谁的观点?

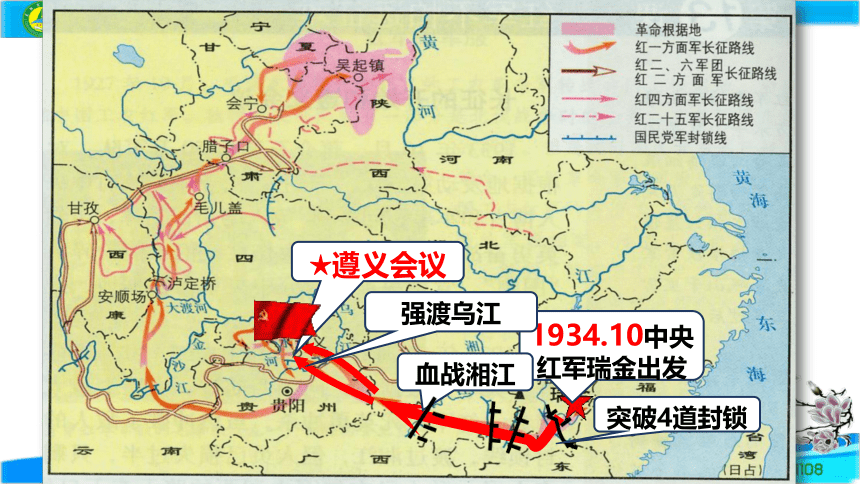

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

★遵义会议

强渡乌江

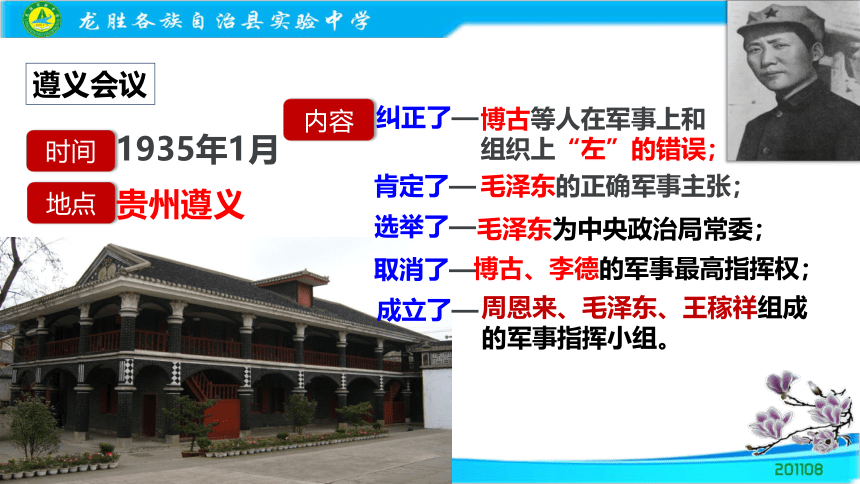

遵义会议

时间

地点

内容

1935年1月

贵州遵义

纠正了—

肯定了—

选举了—

取消了—

博古等人在军事上和组织上“左”的错误;

毛泽东的正确军事主张;

博古、李德的军事最高指挥权;

毛泽东为中央政治局常委;

成立了—

周恩来、毛泽东、王稼祥组成的军事指挥小组。

意义

①确立了以毛泽东为核心的新的党中央的正确领导;

材料:遵义会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误,是完全正确的。这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中共党内最有历史意义的转变。

——摘自《关于若干历史问题的决议》

②挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

★遵义会议

强渡乌江

声东击西,四渡赤水,佯攻贵阳

打乱了敌人的“追剿”计划。

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

★遵义会议

强渡乌江

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

爬雪山

过草地

突破腊子口

1935.10

中央红军到达

陕北吴起镇

1936.10红军三大主力会师

甘肃会宁

四渡赤水

跳出敌人重重包围。

四川·泸定铁索桥

飞夺泸定桥

四川·夹金山

爬雪山

爬雪山

四川·松潘草地

1935年10月陕北吴起镇会师

吴起镇会师留影

会宁会师

纪念碑

1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁胜利会师,宣告长征胜利结束。

材料一:我们党领导红军......胜利完成震撼世界、彪炳史册的长征,宣告了国民党反动派消灭中国共产党和红军的图谋彻底失败,宣告了中国共产党和红军肩负着民族希望胜利实现了北上抗日的战略转移。

——习近平纪念红军长征胜利80周年大会讲话

材料二:红军的西北长征,无疑是一场战略撤退,但不能说是溃退,因为红军终于达到了目的,其核心力量仍完整无损,其军心士气和政治意志的坚强显然一如往昔。

——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

材料三:红军经过的省份有二亿多人民。在战斗的间隙,他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出......在漫长的艰苦征途上,有成千上万的人倒下了,可是另外又有成千上万的人,参加进来充实了行列。

——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图。

②保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

③播下了革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

根据下列材料结合课本84页内容,归纳红军长征有哪些历史意义?

第三章 路在心中

——长征精神

红军在长征途中遇到了哪些困难?长征的胜利给我们留下了哪些宝贵的精神遗产?

敌人的“围剿”

恶劣的天气

残酷的自然环境

粮食短缺

药品缺乏

……

不畏艰险、勇往直前的革命英雄主义精神;

坚定信念、永不言败的革命乐观主义精神;

众志成城、团结互助的革命集体主义精神。

这一惊天动地的革命壮举,是中国共产党和红军谱写的壮丽史诗,是中华民族伟大复兴历史进程中的巍峨丰碑。

——2016年10月21日,习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话

课堂小结

意义:

陕北会师 1935年10月 (吴起镇)

会宁会师 1936年10月

原因:

结果:

经过:

中国工农红军长征

渡过湘江

强渡乌江

遵义会议.生死攸关转折

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

翻雪山

过草地

瑞金出发

突破腊子口

第五次反“围剿”失败,左倾错误被迫进行战略转移。

①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图。

②保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

③播下了革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

1. (2022 广东省中考)20世纪30年代,红军反“围剿”得到广大农民群众的支援。鄂豫皖根据地中的湖北黄安流行一首歌谣:“小小黄安,人人称赞;锣鼓一响,四十八万;男将打仗,女将送饭。”材料描述的是( )

A.根据地的经济发展 B.红军完成战略转移

C.军民团结共同对敌 D.土地革命深入开展

2.(2022 茂名高州月考)红旗飘,军号响。子弟兵,别故乡。王明路线滔天罪,五次“围剿”敌猖狂。红军主力上征途,战略转移去远方。男女老少来相送……材料中的“故乡”指 ( )

A.中央革命根据地 B.贵州遵义

C.陕西吴起镇 D.甘肃会宁

随堂练习

C

A

3. 某同学在一次红色线路的旅游活动中拍摄了一张照片(下图)。如果为它配上一句话,最符合的是( )

A. 中共七大 灯塔指引 B. 南昌起义 军旗升起

C. 开国大典 国旗飘扬 D. 生死攸关 历史转折

4.毛泽东在《七律·长征》这首诗中生动刻画出红军将士不怕困难、勇于奋斗的顽强意志和革命乐观主义精神。1936年10月,红军三大主力的会师,宣告红军二万五千里长征胜利结束。红军三大主力会师的地点是( )

A. 井冈山 B. 贵州遵义 C. 甘肃会宁 D. 陕北吴起镇

随堂练习

C

C

5. “群龙得首自腾翔,路线精通走一行。左右偏差能纠正,天空无限任飞扬。”这首诗是朱德为纪念遵义会议而作。“群龙得首”是指遵义会议确立了谁在党中央的领导地位( )

A.张文天 B. 周恩来

C. 毛泽东 D. 王稼祥

6.1935年3月20日夜,刚刚三渡赤水的红军主力离开隐蔽地,居然又重新向东回头,再次在二郎滩、太平渡等地渡过赤水。”这次军事行动( )

A. 跳出了敌人的重重包围 B. 打乱了敌人的追剿计划

C. 标志着红军长征胜利结束 D. 是党的历史上生死攸关的转折点

随堂练习

C

B

材料一 今天天气阴沉,让人闷得发慌,正如我们心情。老蒋在对我们中央革命根据地发动四次“围剿”没赚到什么便宜后,接着又发动了有史以来规模最大的一次“围剿”。但这次,同志们仗虽打得辛苦,坚持了一年,却未打退敌人。看着身边同志一个个倒下,我们都很难过。为什么这场仗这么难打,我们会胜利吗 我们前途在哪里

——《战地日记》1934年9月6日 阴

(1)“这场仗这么难打”的原因是什么 最终结果如何

随堂练习

博古和李德等人在军事指挥上犯了“左”的错误。

红军第五次反“围剿”失利,党中央被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移。

原因:

结果:

材料二 长征出发前,由于党内“左”倾教条主义的错误领导……面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神,在血与火中趟出了一条走向新生、走向胜利的革命道路。

——习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》

(2)我们党从“失败”到“走向新生、走向胜利”的转折点是什么 用一句话概括其重要的意义。

随堂练习

转折点:

意义:

遵义会议;

遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

材料三 长征胜利启示我们:党的领导是党和人民事业成功的根本保证。毛泽东同志指出:谁使长征胜利的呢 是共产党。

——习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》

(3)根据材料三及所学知识分析“长征胜利”的根本保证。

(4)“伟大长征精神”是我们取之不尽、用之不竭的力量源泉,其内涵是多方面的。请根据你的理解,列举出两个方面。

随堂练习

长征精神:

是中国共产党的领导。

不畏艰险、勇往直前的革命英雄主义精神;

坚定信念、永不言败的革命乐观主义精神;

众志成城、团结互助的革命集体主义精神。

根本保证:

同学们,下节历史课再见!

第17课 中国工农红军长征

第五单元 从国共合作到国共对立

新课导入

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

七律 长征

毛泽东

学习目标

1.说出国民党军队对根据地的“围剿”及红军五次反“围剿”的情况。

2.简述红军长征的原因、开始的时间、路线及胜利的标志,概括红军长征胜利的历史意义,分析红军长征胜利的原因。

3.写出遵义会议召开的时间、主要内容和意义,分析遵义会议是党的生死攸关的转折点的原因。

4.感受长征精神,认识中国革命艰难曲折的历程。

整体感知

1

第二篇章 路在脚下

第一篇章 路在何方

2

第三篇章 路在心中

3

第一篇章 路在何方

——中国工农红军为什么要长征

“围剿”

1933年秋,红军第五次反“围剿”失败。

原因:

材料一:

想一想,为什么第五次反“围剿”会失败?

材料二:第五次反“围剿”开始时,博古、李德等人提出“御敌 于国门之外”的口号,命令红军进攻敌人守备坚固的据点。在红军遭到重大损失后,又提出“不让敌人侵占寸土”“胜利或者死亡”等口号,调集红军主力与优势敌军决战。敌人分路向中央苏区首都瑞金进攻后,他又分兵御敌,使红军处处被动挨打。

次序 国民党军队 中央红军 比例 结果

一 10万多 4万多 约2.5:1 成功

二 20万 3万多 约7:1 三 30万 3万多 约10:1 四 30多万 7万多 约4:1 五 50万 8万多 约6:1 失败

博古、李德等人在军事指挥上“左”的错误。

第二篇章 路在脚下

——中国工农红军走长征

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

挫败了蒋介石企图歼灭红军于湘江以东的阴谋。

博古、李德

→湘西

毛泽东

→贵州

VS

敌人已布下重兵

敌人力量薄弱

你认同谁的观点?

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

★遵义会议

强渡乌江

遵义会议

时间

地点

内容

1935年1月

贵州遵义

纠正了—

肯定了—

选举了—

取消了—

博古等人在军事上和组织上“左”的错误;

毛泽东的正确军事主张;

博古、李德的军事最高指挥权;

毛泽东为中央政治局常委;

成立了—

周恩来、毛泽东、王稼祥组成的军事指挥小组。

意义

①确立了以毛泽东为核心的新的党中央的正确领导;

材料:遵义会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误,是完全正确的。这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中共党内最有历史意义的转变。

——摘自《关于若干历史问题的决议》

②挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

★遵义会议

强渡乌江

声东击西,四渡赤水,佯攻贵阳

打乱了敌人的“追剿”计划。

1934.10中央

红军瑞金出发

血战湘江

突破4道封锁

★遵义会议

强渡乌江

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

爬雪山

过草地

突破腊子口

1935.10

中央红军到达

陕北吴起镇

1936.10红军三大主力会师

甘肃会宁

四渡赤水

跳出敌人重重包围。

四川·泸定铁索桥

飞夺泸定桥

四川·夹金山

爬雪山

爬雪山

四川·松潘草地

1935年10月陕北吴起镇会师

吴起镇会师留影

会宁会师

纪念碑

1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁胜利会师,宣告长征胜利结束。

材料一:我们党领导红军......胜利完成震撼世界、彪炳史册的长征,宣告了国民党反动派消灭中国共产党和红军的图谋彻底失败,宣告了中国共产党和红军肩负着民族希望胜利实现了北上抗日的战略转移。

——习近平纪念红军长征胜利80周年大会讲话

材料二:红军的西北长征,无疑是一场战略撤退,但不能说是溃退,因为红军终于达到了目的,其核心力量仍完整无损,其军心士气和政治意志的坚强显然一如往昔。

——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

材料三:红军经过的省份有二亿多人民。在战斗的间隙,他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出......在漫长的艰苦征途上,有成千上万的人倒下了,可是另外又有成千上万的人,参加进来充实了行列。

——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图。

②保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

③播下了革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

根据下列材料结合课本84页内容,归纳红军长征有哪些历史意义?

第三章 路在心中

——长征精神

红军在长征途中遇到了哪些困难?长征的胜利给我们留下了哪些宝贵的精神遗产?

敌人的“围剿”

恶劣的天气

残酷的自然环境

粮食短缺

药品缺乏

……

不畏艰险、勇往直前的革命英雄主义精神;

坚定信念、永不言败的革命乐观主义精神;

众志成城、团结互助的革命集体主义精神。

这一惊天动地的革命壮举,是中国共产党和红军谱写的壮丽史诗,是中华民族伟大复兴历史进程中的巍峨丰碑。

——2016年10月21日,习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话

课堂小结

意义:

陕北会师 1935年10月 (吴起镇)

会宁会师 1936年10月

原因:

结果:

经过:

中国工农红军长征

渡过湘江

强渡乌江

遵义会议.生死攸关转折

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

翻雪山

过草地

瑞金出发

突破腊子口

第五次反“围剿”失败,左倾错误被迫进行战略转移。

①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图。

②保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

③播下了革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

1. (2022 广东省中考)20世纪30年代,红军反“围剿”得到广大农民群众的支援。鄂豫皖根据地中的湖北黄安流行一首歌谣:“小小黄安,人人称赞;锣鼓一响,四十八万;男将打仗,女将送饭。”材料描述的是( )

A.根据地的经济发展 B.红军完成战略转移

C.军民团结共同对敌 D.土地革命深入开展

2.(2022 茂名高州月考)红旗飘,军号响。子弟兵,别故乡。王明路线滔天罪,五次“围剿”敌猖狂。红军主力上征途,战略转移去远方。男女老少来相送……材料中的“故乡”指 ( )

A.中央革命根据地 B.贵州遵义

C.陕西吴起镇 D.甘肃会宁

随堂练习

C

A

3. 某同学在一次红色线路的旅游活动中拍摄了一张照片(下图)。如果为它配上一句话,最符合的是( )

A. 中共七大 灯塔指引 B. 南昌起义 军旗升起

C. 开国大典 国旗飘扬 D. 生死攸关 历史转折

4.毛泽东在《七律·长征》这首诗中生动刻画出红军将士不怕困难、勇于奋斗的顽强意志和革命乐观主义精神。1936年10月,红军三大主力的会师,宣告红军二万五千里长征胜利结束。红军三大主力会师的地点是( )

A. 井冈山 B. 贵州遵义 C. 甘肃会宁 D. 陕北吴起镇

随堂练习

C

C

5. “群龙得首自腾翔,路线精通走一行。左右偏差能纠正,天空无限任飞扬。”这首诗是朱德为纪念遵义会议而作。“群龙得首”是指遵义会议确立了谁在党中央的领导地位( )

A.张文天 B. 周恩来

C. 毛泽东 D. 王稼祥

6.1935年3月20日夜,刚刚三渡赤水的红军主力离开隐蔽地,居然又重新向东回头,再次在二郎滩、太平渡等地渡过赤水。”这次军事行动( )

A. 跳出了敌人的重重包围 B. 打乱了敌人的追剿计划

C. 标志着红军长征胜利结束 D. 是党的历史上生死攸关的转折点

随堂练习

C

B

材料一 今天天气阴沉,让人闷得发慌,正如我们心情。老蒋在对我们中央革命根据地发动四次“围剿”没赚到什么便宜后,接着又发动了有史以来规模最大的一次“围剿”。但这次,同志们仗虽打得辛苦,坚持了一年,却未打退敌人。看着身边同志一个个倒下,我们都很难过。为什么这场仗这么难打,我们会胜利吗 我们前途在哪里

——《战地日记》1934年9月6日 阴

(1)“这场仗这么难打”的原因是什么 最终结果如何

随堂练习

博古和李德等人在军事指挥上犯了“左”的错误。

红军第五次反“围剿”失利,党中央被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移。

原因:

结果:

材料二 长征出发前,由于党内“左”倾教条主义的错误领导……面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神,在血与火中趟出了一条走向新生、走向胜利的革命道路。

——习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》

(2)我们党从“失败”到“走向新生、走向胜利”的转折点是什么 用一句话概括其重要的意义。

随堂练习

转折点:

意义:

遵义会议;

遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

材料三 长征胜利启示我们:党的领导是党和人民事业成功的根本保证。毛泽东同志指出:谁使长征胜利的呢 是共产党。

——习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》

(3)根据材料三及所学知识分析“长征胜利”的根本保证。

(4)“伟大长征精神”是我们取之不尽、用之不竭的力量源泉,其内涵是多方面的。请根据你的理解,列举出两个方面。

随堂练习

长征精神:

是中国共产党的领导。

不畏艰险、勇往直前的革命英雄主义精神;

坚定信念、永不言败的革命乐观主义精神;

众志成城、团结互助的革命集体主义精神。

根本保证:

同学们,下节历史课再见!

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹