江西省景德镇市2013-2014学年高二上学期期中质量检测语文试题

文档属性

| 名称 | 江西省景德镇市2013-2014学年高二上学期期中质量检测语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 116.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-11-22 15:04:48 | ||

图片预览

文档简介

景德镇市2013-2014学年高二上学期期中质量检测语文试题

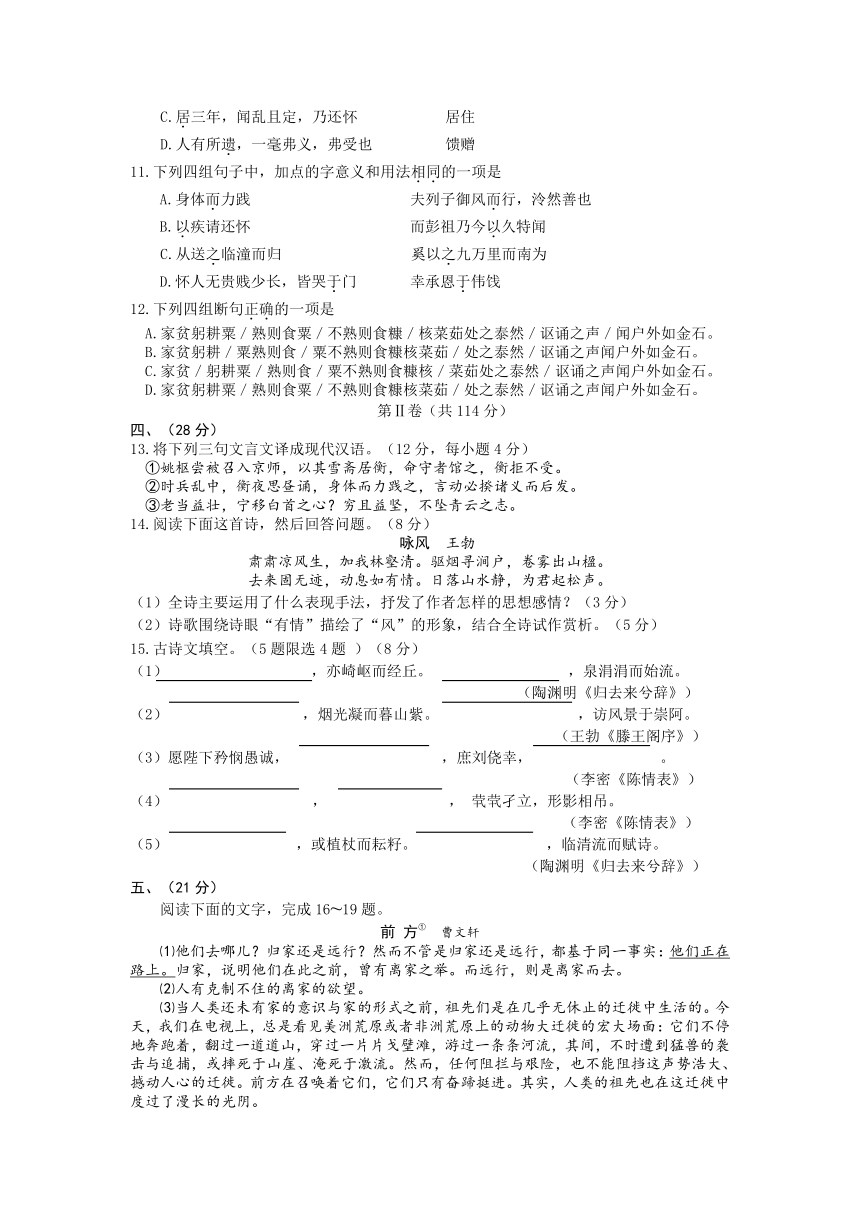

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

本卷共12小题,每小题3分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

一、(18分,每小题3分)

1.下列加点字读音全都正确的一项是

A.迤逦(lǐ) 玷辱(zhān) 酒馔(zhuàn) 搠倒(shuò)

B.连累(lěi) 髭须(zī) 洗漱(shù) 剜心(wān)

C.提防(dī) 彤云(tóng) 庇佑(pì) 仓廒(áo)

D.坍缩(tān) 濒临(bīn) 遄飞(chuán) 潦水(liǎo)

2.下列各组词语中有错别字的一项是

A.窠臼 岛屿 提炼 青天白日 B.整饬 蝉联 吸吮 委曲求全

C.尺牍 毗邻 绵密 苦口婆心 D.刀俎 帷幕 筹划 通货膨涨

3.依次填入下列各句空缺处的词语,最恰当的一组是

①纯粹的抒情诗的 和峰极,在中国诗里出现得异常之早。

②我和他小学同学六年,小学毕业后,他转回了南昌老家, 再无消息。

③如果中国经济变成了如某些国家的零增长或极低增长,任何“均富”的思想都会变成 ,和谐更无从谈起。

④帮助受难的矿工子女走出矿难阴影,把目光投向未来,并解决他们实际的生活困难,政府部门 ,不能随意把他们推到社会上去。

A.精髓 尔后 空中楼阁 责无旁贷 B.精神 而后 海市蜃楼 义不容辞

C.精髓 而后 空中楼阁 义不容辞 D.精神 尔后 海市蜃楼 责无旁贷

4.下列各句中没有语病的一项是

A.但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

B.电信业内人士报料,“高额吸费电话”之所以能大行其道,是因为电信运营商参与了不法垃圾短信公司和声讯服务台的收益分成的结果。

C.近视患者都应当接受专业医师的检查,选择合适的眼镜,切忌不要因为怕麻烦、爱漂亮而不戴眼镜。

D.近年来,随着中国移民的不断增加,中餐馆在美国遍地开花,现在在美国,无论是大城市还是边远小镇,都能找到地地道道的中餐馆。

5.依次填入下列空缺处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是

数学,如果正确地看它,则具有……至高无上的美——正像雕刻的美 , , , , 。一种真实的喜悦的精神,一种精神的亢奋,一种觉得高于人的意识……这些都是至善至美的标准,能够在诗里得到,也能够在数学里得到。

①这种美不是投合我们天性的微弱的方面

②它可以纯净到崇高的地步

③这种美没有绘画或音乐的那些华丽的装饰

④能够达到严格的只有最伟大的艺术才能显示的那种完美的境地

⑤是一种冷而严肃的美

A.③①②④⑤ B.⑤①③②④ C.⑤②④①③ D.②①③④⑤

6.下列关于名著的表述,错误的一项是

A.祖父死后,陈姨太以“血光之灾”为由,不许瑞珏在家生小孩。大家都不愿承担不孝的恶名,纷纷赞同,觉新抗议无果,瑞珏只是一直哭,而觉慧却主张不能屈服,应该反抗。《家》

B.刘备第三次去隆中,正遇诸葛亮昼寝未起,张飞忍无可忍怒气大发要放火烧房,被旁人劝阻。刘备等了一个时辰,诸葛亮才悠悠醒来,又去后堂更衣半晌才出。刘备敞开肺腑,向他请教天下大势。《三国演义》

C.《大卫·科波菲尔》中塑造了一系列劳动人民的正面形象,如大卫的保姆心地善良的佩葛蒂,还有佩葛蒂的哥哥 一位善良的渔民等。《大卫·科波菲尔》

D.唐吉诃德与“白月骑士”加尔拉斯里决斗,败北后不得不服从命令从此停止了游侠活动。回家后一病不起,临终回光返照,承认自己不是骑士唐吉诃德,而是善人吉哈诺。《堂吉诃德》

但新的文化旅游市场的开发,使苗族服饰工艺得到了肯定,服饰工艺的传承不仅关系到苗族服饰文化的保存,也关系到了苗族人谋生技能的延续,因此可以说包括苗族蜡染文化在内的服饰工艺文化比苗族其他文化因子的发展机会更多。

从审美的角度来看,苗族蜡染是苗家人的生活、生产、战争迁徙等场景按照自然的规律和心理活动逻辑进行简体、变形、夸张和抽象而成的“人化自然”的心灵符号。这种“人化”作用沟通了人们的心灵,架起了一座人类共同审美经验的桥梁。它像一条纽带,把不同时代、不同文化传统、不同文化氛围中的人从深层意识中联接起来,使不同的人从不同的角度感受到不同层次的审美愉悦。

综上所述,苗族蜡染在新时代的发展虽然面临着困难和挑战,但同样也存在着机遇。现代的经济价值观、文化价值观正渐渐同化民族文化和民族艺术,这显然是不可逆转的潮流。关键在于,我们如何看待传统的民族文化,是保持发扬,还是任其自生自灭。

7.下列有关蜡染的解说错误的一项是

A.蜡染是将麻、丝、毛、棉等织物用蜡进行点绘,并放入染料缸中浸染,然后除蜡的古老的防染工艺。

B.苗族蜡染作为民族文化的重要文化符号,反映着苗族独特的审美情趣,世代传承,吐故纳新,近年呈退步趋势。

C.蜡染工艺历史悠久,发展到现代,除以蓝白二色为主外,还加染上红、黄、绿等色,形成了丰富多彩的艺术表现风格。

D.蜡染工艺在苗族居住区广泛流行,苗族以蜡染作为主要装饰,苗族妇女是苗族蜡染的继承者和发扬者。

8.下列对苗族蜡染呈现退步趋势的原因,分析正确的一项是

A.原来在苗族生活中广泛使用的头巾、绑腿等日常生活物品,由于市场经济冲击已经不需要手工制作,蜡染工艺品使用范围缩小。

B.苗族不断融入现代社会,人力资源严重流失,蜡染发展得不到应有的人才保障,这将导致蜡染工艺走向消亡。

C.苗族蜡染在新时代的发展面临着被现代的经济价值观、文化价值观逐渐同化的境地,自生自灭显然是不可逆转的潮流。

D.经济时代改变了人们的价值观,人们逐渐变得功利化,近年来画的蜡染大多追求制作速度,笔画粗糙。

9.下列推断,不符合原文内容的一项是

A.我国发现的蜡染文物有的在新疆有的在敦煌,这说明在古代蜡染就有可能广泛流传。

B.苗族蜡染属于非物质文化遗产,它的传承关键是点蜡时构图技能和独特工艺的延续。

C.苗族蜡染呈退步趋势,这体现了苗族人在审视本民族的传统文化时的价值选择和价值判断发生了变化。

D.人们购买苗族蜡染,只需要凭直觉就可以判断是传统工艺还是流水线生产出来的。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面文言文,完成10~12题。

许衡,字仲平,怀之河内人也,世为农。幼有异质,七岁入学,授章句,问其师曰:“读书何为?”师曰:“取科第耳!”曰:“如斯而已乎?”师大奇之。每授书,又能问其旨义。久之,师谓其父母曰:“儿颖悟不凡,他日必有大过人者,吾非其师也。”遂辞去,父母强之不能止。如是者凡更三师。稍长,嗜学如饥渴,然遭世乱,且贫无书。既逃难徂徕山,始得《易》王辅嗣说。时兵乱中,衡夜思昼诵,身体而力践之,言动必揆诸义而后发。尝暑中过河阳,渴甚,道有梨,众争取啖之,衡独危坐树下自若。或问之,曰:“非其有而取之,不可也。”人曰:“世乱,此无主。”曰:“梨无主,吾心独无主乎?”

转鲁留魏,人见其有德,稍从之。居三年,闻乱且定,乃还怀。凡丧祭娶嫁,必征于礼,以倡其乡人,学者浸盛。家贫躬耕粟熟则食粟不熟则食糠核菜茹处之泰然讴诵之声闻户外如金石。财有余,即以分诸族人及诸生之贫者。人有所遗,一毫弗义,弗受也。姚枢尝被召入京师,以其雪斋居衡,命守者馆之,衡拒不受。庭有果熟烂堕地,童子过之,亦不睨视而去,其家人化之如此。

甲寅,世祖出王秦中,思所以化秦人,乃召衡为京兆提学。秦人新脱于兵,欲学无师,闻衡来,人人莫不喜幸来学。郡县皆建学校,民大化之。世祖南征,乃还怀,学者攀留之不得,从送之临潼而归。

中统元年,世祖即皇帝位,召至京师。未几,衡谢病归。至元二年,帝以安童为右丞相,欲衡辅之,复召至京师,命议事中书省。

阿合马为中书平章政事,领尚书省六部事,因擅权,势倾朝野,一时大臣多阿之,衡每与之议,必正言不少让。俄除左丞,衡屡入辞免。

帝久欲开太学,会衡请罢益力,乃从其请。八年,以为集贤大学士,兼国子祭酒,亲为择蒙古弟子俾教之。衡闻命,喜曰:“此吾事也。国人子大朴未散,视听专一,若置之善类中涵养数年,将必为国用。”时所选弟子皆幼稚,衡待之如成人,爱之如子,出入进退,其严若君臣。课诵少暇,即习礼,或习书算。

以疾请还怀。十八年,衡病革。已而卒,年七十三。怀人无贵贱少长,皆哭于门。四方学士闻讣,皆聚哭。有数千里来祭哭墓下者。

10.下列加点字的解释,不正确的一项是

A.师大奇之 对……惊讶

B.稍从之 追随

C.居三年,闻乱且定,乃还怀 居住

D.人有所遗,一毫弗义,弗受也 馈赠

11.下列四组句子中,加点的字意义和用法相同的一项是

A.身体而力践 夫列子御风而行,泠然善也

B.以疾请还怀 而彭祖乃今以久特闻

C.从送之临潼而归 奚以之九万里而南为

D.怀人无贵贱少长,皆哭于门 幸承恩于伟饯

12.下列四组断句正确的一项是

A.家贫躬耕粟/熟则食粟/不熟则食糠/核菜茹处之泰然/讴诵之声/闻户外如金石。

B.家贫躬耕/粟熟则食/粟不熟则食糠核菜茹/处之泰然/讴诵之声闻户外如金石。

C.家贫/躬耕粟/熟则食/粟不熟则食糠核/菜茹处之泰然/讴诵之声闻户外如金石。

D.家贫躬耕粟/熟则食粟/不熟则食糠核菜茹/处之泰然/讴诵之声闻户外如金石。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(28分)

13.将下列三句文言文译成现代汉语。(12分,每小题4分)

①姚枢尝被召入京师,以其雪斋居衡,命守者馆之,衡拒不受。

②时兵乱中,衡夜思昼诵,身体而力践之,言动必揆诸义而后发。

③老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。

14.阅读下面这首诗,然后回答问题。(8分)

咏风 王勃

肃肃凉风生,加我林壑清。驱烟寻涧户,卷雾出山楹。

去来固无迹,动息如有情。日落山水静,为君起松声。

(1)全诗主要运用了什么表现手法,抒发了作者怎样的思想感情?(3分)

(2)诗歌围绕诗眼“有情”描绘了“风”的形象,结合全诗试作赏析。(5分)

15.古诗文填空。(5题限选4题 )(8分)

(1) ,亦崎岖而经丘。 ,泉涓涓而始流。

(陶渊明《归去来兮辞》)

(2) ,烟光凝而暮山紫。 ,访风景于崇阿。

(王勃《滕王阁序》)

(3)愿陛下矜悯愚诚, ,庶刘侥幸, 。

(李密《陈情表》)

(4) , , 茕茕孑立,形影相吊。

(李密《陈情表》)

(5) ,或植杖而耘籽。 ,临清流而赋诗。

(陶渊明《归去来兮辞》)

五、(21分)

阅读下面的文字,完成16~19题。

前 方① 曹文轩

⑴他们去哪儿?归家还是远行?然而不管是归家还是远行,都基于同一事实:他们正在路上。归家,说明他们在此之前,曾有离家之举。而远行,则是离家而去。

⑵人有克制不住的离家的欲望。

⑶当人类还未有家的意识与家的形式之前,祖先们是在几乎无休止的迁徙中生活的。今天,我们在电视上,总是看见美洲荒原或者非洲荒原上的动物大迁徙的宏大场面:它们不停地奔跑着,翻过一道道山,穿过一片片戈壁滩,游过一条条河流,其间,不时遭到猛兽的袭击与追捕,或摔死于山崖、淹死于激流。然而,任何阻拦与艰险,也不能阻挡这声势浩大、撼动人心的迁徙。前方在召唤着它们,它们只有奋蹄挺进。其实,人类的祖先也在这迁徙中度过了漫长的光阴。

⑷后来,人类有了家。然而,先前的习性与欲望依然没有寂灭。人还得离家,甚至是远行。

⑸外面有一个广大无边的世界。这个世界充满艰辛,充满危险,然而又丰富多彩,富有刺激性。外面的世界能够开阔视野,能够壮大和发展自己。它总在诱惑着人走出家门。人会在闯荡世界之中获得生命的快感或满足按捺不住的虚荣心。因此,人的内心总在呐喊:走啊走!

⑹离家也许是出自无奈。家容不得他了,或是他容不得家了。他的心或身抑或是心和身一起受着家的压迫。他必须走,远走高飞。因此,人类自有历史,便留下了无数逃离家园,结伴上路,一路风尘,一路劳顿,一路憔悴的故事。

⑺人的眼中、心里,总有一个前方。前方的情景并不明确,朦胧如雾中之月,闪烁如水中之屑。这种不确定性,反而助长了人们对前方的幻想。前方使他们兴奋,使他们行动,使他们陷入如痴如醉的状态。他们仿佛从苍茫的前方,听到了呼唤他们前往的钟声和激动人心的鼓乐。他们不知疲倦地走着。

⑻因此,这世界上就有了路。为了快速地走向前方和能走向更远的地方,就有了船,有了马车,有了我们眼前这辆破旧而简陋的汽车。

⑼路连接着家与前方。人们借着路,向前流浪。自古以来,人类就喜欢流浪。当然也可以说,人类不得不流浪。流浪不仅是出于天性,也出于命运。是命运把人抛到了路上——形而上一点说。因为,即便是许多人终身未出家门,或未远出家门,但在他们内心深处,他们仍然有无家可归的感觉,他们也在漫无尽头的路上。四野茫茫,八面空空,眼前与心中,只剩下一条通往前方的路。

⑽人们早已发现,人生实质上是一场苦旅。坐在这辆车里的人们,将在这样一辆拥挤不堪的车里,开始他们的旅途。我们可以想像:车吼叫着,在坑洼不平的路面上颠簸,把一车人摇得东歪西倒,使人一路受着皮肉之苦。那位男子手托下巴,望着车窗外,他的眼睛里流露出一个将要开始艰难旅程的人所有的惶惑与茫然。钱钟书先生的《围城》中也出现过这种拥挤的汽车。丰子恺先生有篇散文,也是专写这种老掉牙的汽车的。他的那辆汽车在荒郊野外的半路上抛锚了,并且总是不能修好。他把旅途的不安、无奈与焦躁不宁、索然无味细细地写了出来:真是一番苦旅。当然,在这天底下,在同一时间里,有许多人也许是坐在豪华的游艇上、舒适的飞机或火车上进行他们的旅行的。他们的心情就一定要比在这种沙丁鱼罐头一样的车中的人们要好些吗?如果我们把这种具象化的旅行,抽象化为人生的旅途,我们不分彼此,都是苦旅者。

⑾人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地,而在于走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡。就如同一首歌唱到的那样:回家的心思,总在心头。中国古代诗歌,有许多篇幅是交给思乡之情的:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”(崔颢)“近乡情更怯,不敢问来人。”(宋之问)“还顾望旧乡,长路漫浩浩。”(《古诗十九首》)“家在梦中何日到,春来江上几人还。”(卢纶)“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。”(李益)“未老莫还乡,还乡须断肠。”(韦庄)……悲剧的不可避免在于:人无法还家;更在于:即便是还了家,依然还在无家的感觉之中。那位崔颢,本可以凑足盘缠回家一趟,用不着那样伤感。然而,他深深地知道,他在心中想念的那个家,只是由家的温馨与安宁养育起来的一种抽象的感觉罢了。那个可遮风避雨的实在的家,并不能从心灵深处抹去他无家可归的感觉。他只能望着江上烟波,在心中体味一派苍凉。

⑿这坐在车上的人们,前方到底是家还是无边的旷野呢?

【注】本文是由摄影作品《前方》引发联想而写的“摄影散文”。文中“一辆破旧的汽车”、“坐在车上的人们”、“手托下巴的男子”都是摄影图片中的形象。

16.下列对文章理解和赏析不正确的两项是(4分)

A.本文是一篇哲理散文,视角独特,立意新颖,充满了对人生的形而上的思考。构成

这篇文章最大的艺术魅力,是作者对人类心灵漂泊和流浪感的关怀与悲悯。

B.曹文轩先生在本篇散文中,为我们揭示了人类生存的哲学的共同轨迹:离乡—思乡

—返乡,充满了对形而上的思考。

C.全文既继承了古代文学淡淡的忧愁的美学意蕴,又具有当代人生创新思维的哲理性思考,语言平实通俗,主旨深刻,耐人寻味。

D.第⑾段大量引用古代诗歌中的思乡名句,表现了“人在路上”的愁苦和伤感。

E.结尾用问句,表达出对人类精神渴望归依却又无所归依的理解与感喟。

17.找出文中表明作者立意的一句话,说说作者是如何围绕它展开叙述的。(5分)

18.结合全文理解下列句子含义。(6分)

(1)他们正在路上。

(2)那位男子手托下巴,望着车窗外,他的眼睛里流露出一个将要开始艰难旅程的人所有的惶惑与茫然。

19.概括本文的主旨。并结合本文事件谈谈你的看法。(6分)

六、(15分)

20.语言综合运用。(15分)

描写一个场景,表现出亲人、朋友、教师等对你的关爱。

要求:①要有生动的细节描写;②要有真情实感;③至少用两种修辞手法;

④不少于200字。

七、(50分)

21.阅读下面材料,根据要求作文。(50分)

像很多中国人一样,王亚平的太空梦源自10年前杨利伟飞天那一刻。

那时,23岁的王亚平还是一名加入空军飞行部队刚两年的运输机飞行员。睁大眼睛看直播时,一个念头瞬间击中了她:中国有男飞行员,也有女飞行员;现在中国有了男航天员,什么时候会有女航天员呢?

她没有想到,10年后的自己会以中国女航天员的身份远征太空;仅仅在战友们面前讲过飞行计划的她更没有想到,10年后的自己会成为中国第一位“太空教师”。

为了这一时刻的到来,她经历了千百次训练和两年多的等待。

读了上面这段文字你有些什么联想和感受?请选择一个角度构思写一篇议论文。

要求:(1)立意自定,题目自拟。(2)不少于700字。(3)除诗歌外文体不限。

2013——2014上学期期中考试题

高二语文参考答案

1.B 【A玷辱(diàn) C庇佑(bì) D潦水(lǎo)】

2.D 【通货膨胀】

3.A

4.D 【A成分残缺,“老是包藏着使人怀疑的成分”;B句式杂糅,去掉“的结果”;C“切忌”和“不要”,否定不当。】

5.B

6.A 【觉新没有反抗】

7.C

8.D

9.D

10.C(停留)

11.D 【A表递进;表修饰 B因为;凭借 C代词;动词 D在,介词】

12.B

13(1)姚枢曾经被召入京师,就把自己的雪斋让许衡居住,命令留守的人招待他,许衡坚辞不受。(4分,得分点“其”“居”“馆”) (2)当时正处在战乱时期,许衡晚上思考,白天诵读,亲身体验,努力践行,举止言谈一定要揣度书中的大义然后才实行。(4分,得分点“身体”“动”“揆”“发”)(3)人虽然老了,但志气应当更加旺盛,怎能在白头时改变自己的心志?境遇虽然困苦,但节操应当更加坚定,决不能抛弃自己的凌云壮志。(4分)

14.(1)(3分)托物言志,诗人以风喻人,着意赞美风的高尚品格和勤奋精神。风不舍昼夜,努力做到对人有益。诗人少有才华,而壮志难酬,在此诗人借风咏怀,寄托他的“青云之志”。(2)(5分)a.上面从“有情”写其加林壑以清爽,下面复由“有情”赞其“为君起松声”。通过这种拟人化的艺术手法,把风的形象刻画得栩栩如生。b.首句写风的生起,以“肃肃”状风势之速。风势之缓急,本来是并无目的的,但次句用了一个“加”字,就使之化为有意的行动,仿佛风疾驰而来,正是为了使林壑清爽,有意急人所需似的。C.下面写风的活动,也是抓住“驱烟”、“卷雾”、“起松声”等风中的动态景象进行拟人化的描写。

15.略(8分)

16.BC 【B.离乡—思乡—返乡—离乡。C.语言优美。】(4分)

17.“人有克制不住的离家的愿望。”由人类祖先的迁徙到分析人类迁徙的原因,再又回到摄影作品写人在路上的表现,转入对人生的思考。(5分)

18.(1)A.实指远行的人们正在实实在在的道路上走向前方。B.这“路”也是一条短暂而又漫长的人生之路,虽然有的人欣然逢着顺境,但是绝大多数人免不了坎坷逆境,只好在这条路上苦苦地求索。(3分)

(2)这是作者用细节描写的乘车人的表情。通过这一表情的描述,印证了文章第二小节所说的“人有克制不住的离家的欲望”。(3分)

19.作者针对一幅图片,利用虚实结合的手法,从现实的“家”“路”出发,扣住心灵远游,寻找精神家园来写,表明人在寻找精神家园时的漂泊感和对理想的追求。看法言之成理即可。(6分)

20.略(15分)

21.略(50分)提示:角度一,心若在,梦就在;角度二,榜样的力量;角度三,成功背后的付出。

文言文参考译文:

许衡,字仲平,怀州河内人,世代务农。自幼就有与众不同的气质,七岁入学,老师交给学生剖章析句,许衡问他的老师说:“读书是为了干什么?”老师说:“为了科举考试中举!”许衡说:“就为了这个吗?”老师大为惊讶。每次叫他读书,他都要问书文的旨义。时间长了,老师对他的父母说:“这个孩子聪明非凡,将来有一天肯定能远远超出常人,我不适合当他的老师。”于是告辞离去,许衡的父母极力挽留也没能留住。像这样共换了三任老师。逐渐长大之后,许衡嗜好读书如饥似渴,可当时遭遇天下大乱,且家里贫穷,没有藏书。后来逃难到徂徕山,才开始得到王辅嗣对《易》的解说。当时正处在战乱时期,许衡晚上思考,白天诵读,亲身体验,努力践行,举止言谈一定要揣度书中的大义然后才实行。曾经在酷暑天路过河阳,渴得很厉害,道旁边有棵梨树,大家都争着摘梨吃,唯独许衡在树下正身独坐,神情自若。有人问他为什么不摘梨吃,他回答说:“不是自己的而拿来吃,是不可以的。”那人说:“世道混乱,这棵树是没有主人的。”许衡回答:“梨树无主,我的内心难道也没有主人吗?” 许衡后来迁移到山东,留在了魏州,人们见他道德高尚,逐渐的开始追随他。许衡在魏州呆了三年,听说战乱将要平息,于是又回到了怀州。凡是婚丧娶嫁,他必定要根据礼法,并以此倡导同乡的人如此做,学习的人逐渐多起来。因为家境贫穷,许衡亲自下田耕作,谷物熟了就吃谷物,谷物不熟就吃糠咽菜,处之泰然自若,朗读诗书的声音传到屋子外就如音乐一样优美动听。如果家里财产有余,许衡就把他分给同族人以及贫困的学生。人们如果有所馈赠,只要有一丝一毫不符合礼义,他就不会接受。姚枢曾经被召入京师,就把自己的雪斋让许衡居住,命令留守的人招待他,许衡坚辞不受。庭院中有水果熟透掉到地上,许衡的小孩由此经过,不用睁眼看一下就离开,许衡的家人受他感化如此之深。 甲寅年,世祖出京在秦中为王(受封秦中为王),想用来感化教育秦人的方法,于是征召衡担任京兆提学。秦地百姓刚刚脱离战乱,想要学习没有老师,听说许衡前来主管教育,所有人没有不高高兴兴前来学习的。所属郡县都建起了学校,百姓大受教育感化。世祖率军南征,许衡于是返回怀州,学生们纷纷挽留而没有成功,就跟着送他到临潼才回来。

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

本卷共12小题,每小题3分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

一、(18分,每小题3分)

1.下列加点字读音全都正确的一项是

A.迤逦(lǐ) 玷辱(zhān) 酒馔(zhuàn) 搠倒(shuò)

B.连累(lěi) 髭须(zī) 洗漱(shù) 剜心(wān)

C.提防(dī) 彤云(tóng) 庇佑(pì) 仓廒(áo)

D.坍缩(tān) 濒临(bīn) 遄飞(chuán) 潦水(liǎo)

2.下列各组词语中有错别字的一项是

A.窠臼 岛屿 提炼 青天白日 B.整饬 蝉联 吸吮 委曲求全

C.尺牍 毗邻 绵密 苦口婆心 D.刀俎 帷幕 筹划 通货膨涨

3.依次填入下列各句空缺处的词语,最恰当的一组是

①纯粹的抒情诗的 和峰极,在中国诗里出现得异常之早。

②我和他小学同学六年,小学毕业后,他转回了南昌老家, 再无消息。

③如果中国经济变成了如某些国家的零增长或极低增长,任何“均富”的思想都会变成 ,和谐更无从谈起。

④帮助受难的矿工子女走出矿难阴影,把目光投向未来,并解决他们实际的生活困难,政府部门 ,不能随意把他们推到社会上去。

A.精髓 尔后 空中楼阁 责无旁贷 B.精神 而后 海市蜃楼 义不容辞

C.精髓 而后 空中楼阁 义不容辞 D.精神 尔后 海市蜃楼 责无旁贷

4.下列各句中没有语病的一项是

A.但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

B.电信业内人士报料,“高额吸费电话”之所以能大行其道,是因为电信运营商参与了不法垃圾短信公司和声讯服务台的收益分成的结果。

C.近视患者都应当接受专业医师的检查,选择合适的眼镜,切忌不要因为怕麻烦、爱漂亮而不戴眼镜。

D.近年来,随着中国移民的不断增加,中餐馆在美国遍地开花,现在在美国,无论是大城市还是边远小镇,都能找到地地道道的中餐馆。

5.依次填入下列空缺处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是

数学,如果正确地看它,则具有……至高无上的美——正像雕刻的美 , , , , 。一种真实的喜悦的精神,一种精神的亢奋,一种觉得高于人的意识……这些都是至善至美的标准,能够在诗里得到,也能够在数学里得到。

①这种美不是投合我们天性的微弱的方面

②它可以纯净到崇高的地步

③这种美没有绘画或音乐的那些华丽的装饰

④能够达到严格的只有最伟大的艺术才能显示的那种完美的境地

⑤是一种冷而严肃的美

A.③①②④⑤ B.⑤①③②④ C.⑤②④①③ D.②①③④⑤

6.下列关于名著的表述,错误的一项是

A.祖父死后,陈姨太以“血光之灾”为由,不许瑞珏在家生小孩。大家都不愿承担不孝的恶名,纷纷赞同,觉新抗议无果,瑞珏只是一直哭,而觉慧却主张不能屈服,应该反抗。《家》

B.刘备第三次去隆中,正遇诸葛亮昼寝未起,张飞忍无可忍怒气大发要放火烧房,被旁人劝阻。刘备等了一个时辰,诸葛亮才悠悠醒来,又去后堂更衣半晌才出。刘备敞开肺腑,向他请教天下大势。《三国演义》

C.《大卫·科波菲尔》中塑造了一系列劳动人民的正面形象,如大卫的保姆心地善良的佩葛蒂,还有佩葛蒂的哥哥 一位善良的渔民等。《大卫·科波菲尔》

D.唐吉诃德与“白月骑士”加尔拉斯里决斗,败北后不得不服从命令从此停止了游侠活动。回家后一病不起,临终回光返照,承认自己不是骑士唐吉诃德,而是善人吉哈诺。《堂吉诃德》

但新的文化旅游市场的开发,使苗族服饰工艺得到了肯定,服饰工艺的传承不仅关系到苗族服饰文化的保存,也关系到了苗族人谋生技能的延续,因此可以说包括苗族蜡染文化在内的服饰工艺文化比苗族其他文化因子的发展机会更多。

从审美的角度来看,苗族蜡染是苗家人的生活、生产、战争迁徙等场景按照自然的规律和心理活动逻辑进行简体、变形、夸张和抽象而成的“人化自然”的心灵符号。这种“人化”作用沟通了人们的心灵,架起了一座人类共同审美经验的桥梁。它像一条纽带,把不同时代、不同文化传统、不同文化氛围中的人从深层意识中联接起来,使不同的人从不同的角度感受到不同层次的审美愉悦。

综上所述,苗族蜡染在新时代的发展虽然面临着困难和挑战,但同样也存在着机遇。现代的经济价值观、文化价值观正渐渐同化民族文化和民族艺术,这显然是不可逆转的潮流。关键在于,我们如何看待传统的民族文化,是保持发扬,还是任其自生自灭。

7.下列有关蜡染的解说错误的一项是

A.蜡染是将麻、丝、毛、棉等织物用蜡进行点绘,并放入染料缸中浸染,然后除蜡的古老的防染工艺。

B.苗族蜡染作为民族文化的重要文化符号,反映着苗族独特的审美情趣,世代传承,吐故纳新,近年呈退步趋势。

C.蜡染工艺历史悠久,发展到现代,除以蓝白二色为主外,还加染上红、黄、绿等色,形成了丰富多彩的艺术表现风格。

D.蜡染工艺在苗族居住区广泛流行,苗族以蜡染作为主要装饰,苗族妇女是苗族蜡染的继承者和发扬者。

8.下列对苗族蜡染呈现退步趋势的原因,分析正确的一项是

A.原来在苗族生活中广泛使用的头巾、绑腿等日常生活物品,由于市场经济冲击已经不需要手工制作,蜡染工艺品使用范围缩小。

B.苗族不断融入现代社会,人力资源严重流失,蜡染发展得不到应有的人才保障,这将导致蜡染工艺走向消亡。

C.苗族蜡染在新时代的发展面临着被现代的经济价值观、文化价值观逐渐同化的境地,自生自灭显然是不可逆转的潮流。

D.经济时代改变了人们的价值观,人们逐渐变得功利化,近年来画的蜡染大多追求制作速度,笔画粗糙。

9.下列推断,不符合原文内容的一项是

A.我国发现的蜡染文物有的在新疆有的在敦煌,这说明在古代蜡染就有可能广泛流传。

B.苗族蜡染属于非物质文化遗产,它的传承关键是点蜡时构图技能和独特工艺的延续。

C.苗族蜡染呈退步趋势,这体现了苗族人在审视本民族的传统文化时的价值选择和价值判断发生了变化。

D.人们购买苗族蜡染,只需要凭直觉就可以判断是传统工艺还是流水线生产出来的。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面文言文,完成10~12题。

许衡,字仲平,怀之河内人也,世为农。幼有异质,七岁入学,授章句,问其师曰:“读书何为?”师曰:“取科第耳!”曰:“如斯而已乎?”师大奇之。每授书,又能问其旨义。久之,师谓其父母曰:“儿颖悟不凡,他日必有大过人者,吾非其师也。”遂辞去,父母强之不能止。如是者凡更三师。稍长,嗜学如饥渴,然遭世乱,且贫无书。既逃难徂徕山,始得《易》王辅嗣说。时兵乱中,衡夜思昼诵,身体而力践之,言动必揆诸义而后发。尝暑中过河阳,渴甚,道有梨,众争取啖之,衡独危坐树下自若。或问之,曰:“非其有而取之,不可也。”人曰:“世乱,此无主。”曰:“梨无主,吾心独无主乎?”

转鲁留魏,人见其有德,稍从之。居三年,闻乱且定,乃还怀。凡丧祭娶嫁,必征于礼,以倡其乡人,学者浸盛。家贫躬耕粟熟则食粟不熟则食糠核菜茹处之泰然讴诵之声闻户外如金石。财有余,即以分诸族人及诸生之贫者。人有所遗,一毫弗义,弗受也。姚枢尝被召入京师,以其雪斋居衡,命守者馆之,衡拒不受。庭有果熟烂堕地,童子过之,亦不睨视而去,其家人化之如此。

甲寅,世祖出王秦中,思所以化秦人,乃召衡为京兆提学。秦人新脱于兵,欲学无师,闻衡来,人人莫不喜幸来学。郡县皆建学校,民大化之。世祖南征,乃还怀,学者攀留之不得,从送之临潼而归。

中统元年,世祖即皇帝位,召至京师。未几,衡谢病归。至元二年,帝以安童为右丞相,欲衡辅之,复召至京师,命议事中书省。

阿合马为中书平章政事,领尚书省六部事,因擅权,势倾朝野,一时大臣多阿之,衡每与之议,必正言不少让。俄除左丞,衡屡入辞免。

帝久欲开太学,会衡请罢益力,乃从其请。八年,以为集贤大学士,兼国子祭酒,亲为择蒙古弟子俾教之。衡闻命,喜曰:“此吾事也。国人子大朴未散,视听专一,若置之善类中涵养数年,将必为国用。”时所选弟子皆幼稚,衡待之如成人,爱之如子,出入进退,其严若君臣。课诵少暇,即习礼,或习书算。

以疾请还怀。十八年,衡病革。已而卒,年七十三。怀人无贵贱少长,皆哭于门。四方学士闻讣,皆聚哭。有数千里来祭哭墓下者。

10.下列加点字的解释,不正确的一项是

A.师大奇之 对……惊讶

B.稍从之 追随

C.居三年,闻乱且定,乃还怀 居住

D.人有所遗,一毫弗义,弗受也 馈赠

11.下列四组句子中,加点的字意义和用法相同的一项是

A.身体而力践 夫列子御风而行,泠然善也

B.以疾请还怀 而彭祖乃今以久特闻

C.从送之临潼而归 奚以之九万里而南为

D.怀人无贵贱少长,皆哭于门 幸承恩于伟饯

12.下列四组断句正确的一项是

A.家贫躬耕粟/熟则食粟/不熟则食糠/核菜茹处之泰然/讴诵之声/闻户外如金石。

B.家贫躬耕/粟熟则食/粟不熟则食糠核菜茹/处之泰然/讴诵之声闻户外如金石。

C.家贫/躬耕粟/熟则食/粟不熟则食糠核/菜茹处之泰然/讴诵之声闻户外如金石。

D.家贫躬耕粟/熟则食粟/不熟则食糠核菜茹/处之泰然/讴诵之声闻户外如金石。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(28分)

13.将下列三句文言文译成现代汉语。(12分,每小题4分)

①姚枢尝被召入京师,以其雪斋居衡,命守者馆之,衡拒不受。

②时兵乱中,衡夜思昼诵,身体而力践之,言动必揆诸义而后发。

③老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。

14.阅读下面这首诗,然后回答问题。(8分)

咏风 王勃

肃肃凉风生,加我林壑清。驱烟寻涧户,卷雾出山楹。

去来固无迹,动息如有情。日落山水静,为君起松声。

(1)全诗主要运用了什么表现手法,抒发了作者怎样的思想感情?(3分)

(2)诗歌围绕诗眼“有情”描绘了“风”的形象,结合全诗试作赏析。(5分)

15.古诗文填空。(5题限选4题 )(8分)

(1) ,亦崎岖而经丘。 ,泉涓涓而始流。

(陶渊明《归去来兮辞》)

(2) ,烟光凝而暮山紫。 ,访风景于崇阿。

(王勃《滕王阁序》)

(3)愿陛下矜悯愚诚, ,庶刘侥幸, 。

(李密《陈情表》)

(4) , , 茕茕孑立,形影相吊。

(李密《陈情表》)

(5) ,或植杖而耘籽。 ,临清流而赋诗。

(陶渊明《归去来兮辞》)

五、(21分)

阅读下面的文字,完成16~19题。

前 方① 曹文轩

⑴他们去哪儿?归家还是远行?然而不管是归家还是远行,都基于同一事实:他们正在路上。归家,说明他们在此之前,曾有离家之举。而远行,则是离家而去。

⑵人有克制不住的离家的欲望。

⑶当人类还未有家的意识与家的形式之前,祖先们是在几乎无休止的迁徙中生活的。今天,我们在电视上,总是看见美洲荒原或者非洲荒原上的动物大迁徙的宏大场面:它们不停地奔跑着,翻过一道道山,穿过一片片戈壁滩,游过一条条河流,其间,不时遭到猛兽的袭击与追捕,或摔死于山崖、淹死于激流。然而,任何阻拦与艰险,也不能阻挡这声势浩大、撼动人心的迁徙。前方在召唤着它们,它们只有奋蹄挺进。其实,人类的祖先也在这迁徙中度过了漫长的光阴。

⑷后来,人类有了家。然而,先前的习性与欲望依然没有寂灭。人还得离家,甚至是远行。

⑸外面有一个广大无边的世界。这个世界充满艰辛,充满危险,然而又丰富多彩,富有刺激性。外面的世界能够开阔视野,能够壮大和发展自己。它总在诱惑着人走出家门。人会在闯荡世界之中获得生命的快感或满足按捺不住的虚荣心。因此,人的内心总在呐喊:走啊走!

⑹离家也许是出自无奈。家容不得他了,或是他容不得家了。他的心或身抑或是心和身一起受着家的压迫。他必须走,远走高飞。因此,人类自有历史,便留下了无数逃离家园,结伴上路,一路风尘,一路劳顿,一路憔悴的故事。

⑺人的眼中、心里,总有一个前方。前方的情景并不明确,朦胧如雾中之月,闪烁如水中之屑。这种不确定性,反而助长了人们对前方的幻想。前方使他们兴奋,使他们行动,使他们陷入如痴如醉的状态。他们仿佛从苍茫的前方,听到了呼唤他们前往的钟声和激动人心的鼓乐。他们不知疲倦地走着。

⑻因此,这世界上就有了路。为了快速地走向前方和能走向更远的地方,就有了船,有了马车,有了我们眼前这辆破旧而简陋的汽车。

⑼路连接着家与前方。人们借着路,向前流浪。自古以来,人类就喜欢流浪。当然也可以说,人类不得不流浪。流浪不仅是出于天性,也出于命运。是命运把人抛到了路上——形而上一点说。因为,即便是许多人终身未出家门,或未远出家门,但在他们内心深处,他们仍然有无家可归的感觉,他们也在漫无尽头的路上。四野茫茫,八面空空,眼前与心中,只剩下一条通往前方的路。

⑽人们早已发现,人生实质上是一场苦旅。坐在这辆车里的人们,将在这样一辆拥挤不堪的车里,开始他们的旅途。我们可以想像:车吼叫着,在坑洼不平的路面上颠簸,把一车人摇得东歪西倒,使人一路受着皮肉之苦。那位男子手托下巴,望着车窗外,他的眼睛里流露出一个将要开始艰难旅程的人所有的惶惑与茫然。钱钟书先生的《围城》中也出现过这种拥挤的汽车。丰子恺先生有篇散文,也是专写这种老掉牙的汽车的。他的那辆汽车在荒郊野外的半路上抛锚了,并且总是不能修好。他把旅途的不安、无奈与焦躁不宁、索然无味细细地写了出来:真是一番苦旅。当然,在这天底下,在同一时间里,有许多人也许是坐在豪华的游艇上、舒适的飞机或火车上进行他们的旅行的。他们的心情就一定要比在这种沙丁鱼罐头一样的车中的人们要好些吗?如果我们把这种具象化的旅行,抽象化为人生的旅途,我们不分彼此,都是苦旅者。

⑾人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地,而在于走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡。就如同一首歌唱到的那样:回家的心思,总在心头。中国古代诗歌,有许多篇幅是交给思乡之情的:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”(崔颢)“近乡情更怯,不敢问来人。”(宋之问)“还顾望旧乡,长路漫浩浩。”(《古诗十九首》)“家在梦中何日到,春来江上几人还。”(卢纶)“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。”(李益)“未老莫还乡,还乡须断肠。”(韦庄)……悲剧的不可避免在于:人无法还家;更在于:即便是还了家,依然还在无家的感觉之中。那位崔颢,本可以凑足盘缠回家一趟,用不着那样伤感。然而,他深深地知道,他在心中想念的那个家,只是由家的温馨与安宁养育起来的一种抽象的感觉罢了。那个可遮风避雨的实在的家,并不能从心灵深处抹去他无家可归的感觉。他只能望着江上烟波,在心中体味一派苍凉。

⑿这坐在车上的人们,前方到底是家还是无边的旷野呢?

【注】本文是由摄影作品《前方》引发联想而写的“摄影散文”。文中“一辆破旧的汽车”、“坐在车上的人们”、“手托下巴的男子”都是摄影图片中的形象。

16.下列对文章理解和赏析不正确的两项是(4分)

A.本文是一篇哲理散文,视角独特,立意新颖,充满了对人生的形而上的思考。构成

这篇文章最大的艺术魅力,是作者对人类心灵漂泊和流浪感的关怀与悲悯。

B.曹文轩先生在本篇散文中,为我们揭示了人类生存的哲学的共同轨迹:离乡—思乡

—返乡,充满了对形而上的思考。

C.全文既继承了古代文学淡淡的忧愁的美学意蕴,又具有当代人生创新思维的哲理性思考,语言平实通俗,主旨深刻,耐人寻味。

D.第⑾段大量引用古代诗歌中的思乡名句,表现了“人在路上”的愁苦和伤感。

E.结尾用问句,表达出对人类精神渴望归依却又无所归依的理解与感喟。

17.找出文中表明作者立意的一句话,说说作者是如何围绕它展开叙述的。(5分)

18.结合全文理解下列句子含义。(6分)

(1)他们正在路上。

(2)那位男子手托下巴,望着车窗外,他的眼睛里流露出一个将要开始艰难旅程的人所有的惶惑与茫然。

19.概括本文的主旨。并结合本文事件谈谈你的看法。(6分)

六、(15分)

20.语言综合运用。(15分)

描写一个场景,表现出亲人、朋友、教师等对你的关爱。

要求:①要有生动的细节描写;②要有真情实感;③至少用两种修辞手法;

④不少于200字。

七、(50分)

21.阅读下面材料,根据要求作文。(50分)

像很多中国人一样,王亚平的太空梦源自10年前杨利伟飞天那一刻。

那时,23岁的王亚平还是一名加入空军飞行部队刚两年的运输机飞行员。睁大眼睛看直播时,一个念头瞬间击中了她:中国有男飞行员,也有女飞行员;现在中国有了男航天员,什么时候会有女航天员呢?

她没有想到,10年后的自己会以中国女航天员的身份远征太空;仅仅在战友们面前讲过飞行计划的她更没有想到,10年后的自己会成为中国第一位“太空教师”。

为了这一时刻的到来,她经历了千百次训练和两年多的等待。

读了上面这段文字你有些什么联想和感受?请选择一个角度构思写一篇议论文。

要求:(1)立意自定,题目自拟。(2)不少于700字。(3)除诗歌外文体不限。

2013——2014上学期期中考试题

高二语文参考答案

1.B 【A玷辱(diàn) C庇佑(bì) D潦水(lǎo)】

2.D 【通货膨胀】

3.A

4.D 【A成分残缺,“老是包藏着使人怀疑的成分”;B句式杂糅,去掉“的结果”;C“切忌”和“不要”,否定不当。】

5.B

6.A 【觉新没有反抗】

7.C

8.D

9.D

10.C(停留)

11.D 【A表递进;表修饰 B因为;凭借 C代词;动词 D在,介词】

12.B

13(1)姚枢曾经被召入京师,就把自己的雪斋让许衡居住,命令留守的人招待他,许衡坚辞不受。(4分,得分点“其”“居”“馆”) (2)当时正处在战乱时期,许衡晚上思考,白天诵读,亲身体验,努力践行,举止言谈一定要揣度书中的大义然后才实行。(4分,得分点“身体”“动”“揆”“发”)(3)人虽然老了,但志气应当更加旺盛,怎能在白头时改变自己的心志?境遇虽然困苦,但节操应当更加坚定,决不能抛弃自己的凌云壮志。(4分)

14.(1)(3分)托物言志,诗人以风喻人,着意赞美风的高尚品格和勤奋精神。风不舍昼夜,努力做到对人有益。诗人少有才华,而壮志难酬,在此诗人借风咏怀,寄托他的“青云之志”。(2)(5分)a.上面从“有情”写其加林壑以清爽,下面复由“有情”赞其“为君起松声”。通过这种拟人化的艺术手法,把风的形象刻画得栩栩如生。b.首句写风的生起,以“肃肃”状风势之速。风势之缓急,本来是并无目的的,但次句用了一个“加”字,就使之化为有意的行动,仿佛风疾驰而来,正是为了使林壑清爽,有意急人所需似的。C.下面写风的活动,也是抓住“驱烟”、“卷雾”、“起松声”等风中的动态景象进行拟人化的描写。

15.略(8分)

16.BC 【B.离乡—思乡—返乡—离乡。C.语言优美。】(4分)

17.“人有克制不住的离家的愿望。”由人类祖先的迁徙到分析人类迁徙的原因,再又回到摄影作品写人在路上的表现,转入对人生的思考。(5分)

18.(1)A.实指远行的人们正在实实在在的道路上走向前方。B.这“路”也是一条短暂而又漫长的人生之路,虽然有的人欣然逢着顺境,但是绝大多数人免不了坎坷逆境,只好在这条路上苦苦地求索。(3分)

(2)这是作者用细节描写的乘车人的表情。通过这一表情的描述,印证了文章第二小节所说的“人有克制不住的离家的欲望”。(3分)

19.作者针对一幅图片,利用虚实结合的手法,从现实的“家”“路”出发,扣住心灵远游,寻找精神家园来写,表明人在寻找精神家园时的漂泊感和对理想的追求。看法言之成理即可。(6分)

20.略(15分)

21.略(50分)提示:角度一,心若在,梦就在;角度二,榜样的力量;角度三,成功背后的付出。

文言文参考译文:

许衡,字仲平,怀州河内人,世代务农。自幼就有与众不同的气质,七岁入学,老师交给学生剖章析句,许衡问他的老师说:“读书是为了干什么?”老师说:“为了科举考试中举!”许衡说:“就为了这个吗?”老师大为惊讶。每次叫他读书,他都要问书文的旨义。时间长了,老师对他的父母说:“这个孩子聪明非凡,将来有一天肯定能远远超出常人,我不适合当他的老师。”于是告辞离去,许衡的父母极力挽留也没能留住。像这样共换了三任老师。逐渐长大之后,许衡嗜好读书如饥似渴,可当时遭遇天下大乱,且家里贫穷,没有藏书。后来逃难到徂徕山,才开始得到王辅嗣对《易》的解说。当时正处在战乱时期,许衡晚上思考,白天诵读,亲身体验,努力践行,举止言谈一定要揣度书中的大义然后才实行。曾经在酷暑天路过河阳,渴得很厉害,道旁边有棵梨树,大家都争着摘梨吃,唯独许衡在树下正身独坐,神情自若。有人问他为什么不摘梨吃,他回答说:“不是自己的而拿来吃,是不可以的。”那人说:“世道混乱,这棵树是没有主人的。”许衡回答:“梨树无主,我的内心难道也没有主人吗?” 许衡后来迁移到山东,留在了魏州,人们见他道德高尚,逐渐的开始追随他。许衡在魏州呆了三年,听说战乱将要平息,于是又回到了怀州。凡是婚丧娶嫁,他必定要根据礼法,并以此倡导同乡的人如此做,学习的人逐渐多起来。因为家境贫穷,许衡亲自下田耕作,谷物熟了就吃谷物,谷物不熟就吃糠咽菜,处之泰然自若,朗读诗书的声音传到屋子外就如音乐一样优美动听。如果家里财产有余,许衡就把他分给同族人以及贫困的学生。人们如果有所馈赠,只要有一丝一毫不符合礼义,他就不会接受。姚枢曾经被召入京师,就把自己的雪斋让许衡居住,命令留守的人招待他,许衡坚辞不受。庭院中有水果熟透掉到地上,许衡的小孩由此经过,不用睁眼看一下就离开,许衡的家人受他感化如此之深。 甲寅年,世祖出京在秦中为王(受封秦中为王),想用来感化教育秦人的方法,于是征召衡担任京兆提学。秦地百姓刚刚脱离战乱,想要学习没有老师,听说许衡前来主管教育,所有人没有不高高兴兴前来学习的。所属郡县都建起了学校,百姓大受教育感化。世祖率军南征,许衡于是返回怀州,学生们纷纷挽留而没有成功,就跟着送他到临潼才回来。

同课章节目录