北师大版生物八年级上册 第20章第5节 遗传与环境教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 北师大版生物八年级上册 第20章第5节 遗传与环境教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 46.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-31 16:58:45 | ||

图片预览

文档简介

第 5 节 遗传与环境

一、教材分析

本节内容是《生物的遗传和变异》一章中的第五个课题,通过活动“观察环境条件对生物性状表现的影响”,为学生提供了认识和探索周围事物的素材和线索,使学生观察、搜集和解读数据的技能得到进一步训练。同时通过对实验数据和常见的生命现象的分析,使学生明确表现型是基因型与环境相互作用的结果;通过对变异形成原因的简要分析,建立可遗传变异和不遗传变异的概念,这既是前面章节知识的延伸,也为下一节遗传病就是一种可遗传的变异类型打下了基础。

二、教学目标

1.知识目标

1)举例说明基因型、表现型和环境的关系。

2)区别可遗传变异和不遗传变异。

3)分析环境条件影响生物性状表现的实验数据。

4)举例说出可遗传变异在育种上的利用。

2.能力目标

培养学生分析问题的能力、表达能力、阅读能力、实验设计能力、数据分析能力,以及培养学生合作和探究学习的能力。

3.情感、态度、价值观目标

培养学生对科学实验的兴趣;通过对可遗传变异在育种上的应用,了解生物学的广泛应用前景,激发对生命科学的学习热情,养成乐于探索生命奥秘和实事求是的科学态度。

三、教学重难点的确定及突破途径

1.重点:基因型、表现型与环境的关系;变异的类型和原因。

2.难点:变异的类型和原因。

3.重难点的突破

1)提前分组进行种子在温暖黑暗环境和温暖明亮环境相对比条件下萌发、生长的实验,统计绿叶苗和黄白苗的株数。

2)通过师生合作交流的方式分析实验数据,得出结论。

3)应用大量的直观图片资料强化学生的记忆,通过整理、描述生活中的相关素材,使理论和实践结合。

4)练习反馈,及时巩固新知。

四、学情分析

首先在知识方面:通过前一个阶段的学习,学生已经建立了遗传和变异、基因型和表现型的概念、对遗传的物质基础有了清醒的认识、对性状遗传的规律性也已经初步掌握,而关于阳光是叶绿素形成的条件的知识学生在七年级时就已掌握。

其次在能力方面:八年级的学生已经初步掌握了开展科学探究性实验的思路及方法,具备了一定的合作探究学习能力,对遗传这部分的内容有着浓厚的兴趣;这些都为顺利地进行本课题的学习奠定了基础。

新课程改革理念提出了“面向全体学生,提高生物科学素养,倡导探究性学习”的要求,要求在教学中要发挥教师的主导以及学生的主体作用,提高教学效率,要充分利用现代教育技术,更好地为课堂教学服务。

五、教法分析

实验探究法、练讲式以及启发式教学:在教学过程中引导学生开展好实验,并充分利用现代教育手段,在引入教学、教学实施中通过播放影像资料、各种竟答题等方式,激励大部分学生的参与热情。

六、学法指导

指导学生通过自主学习、探究学习以及合作交流的方式学习。

七、教学流程设计

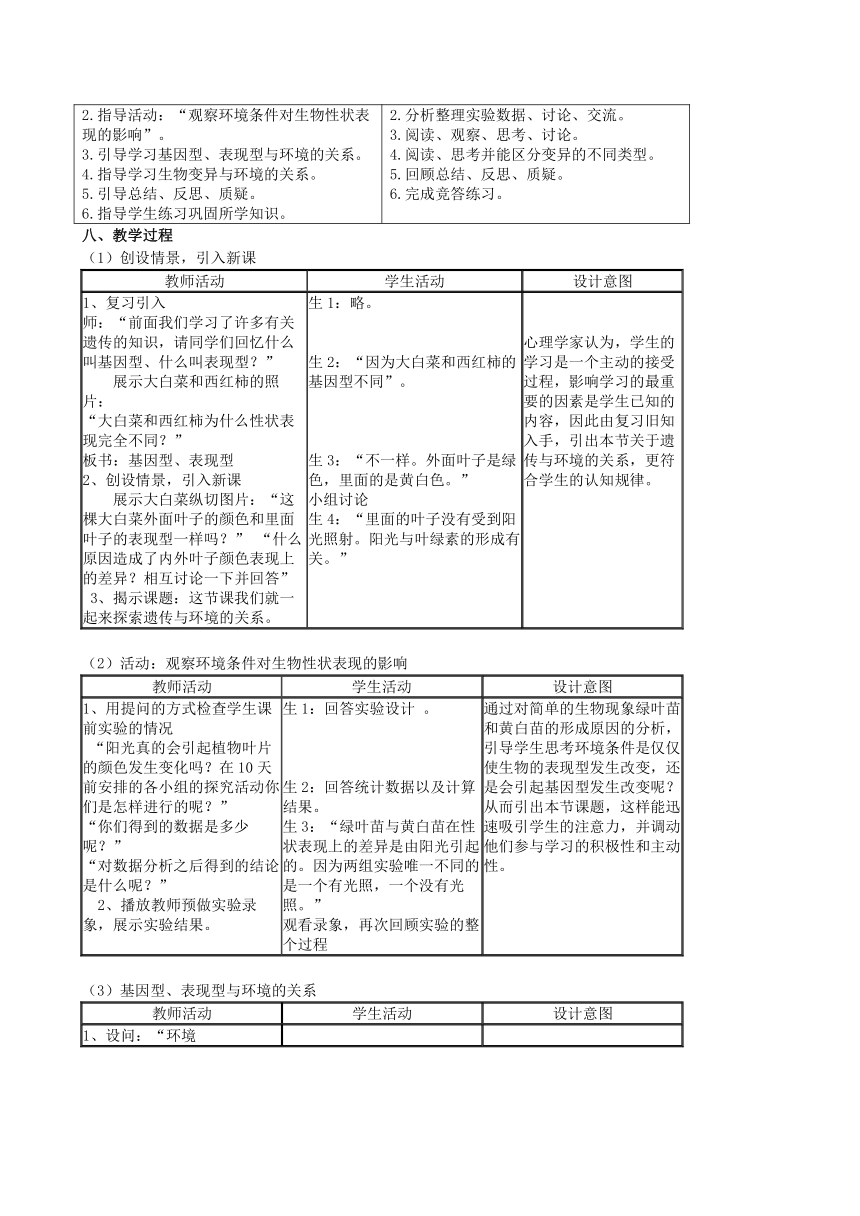

教师活动 学生活动

1.复习提问,创设情景,引入新课。 1.回顾所学内容,激发学习兴趣。

2.指导活动:“观察环境条件对生物性状表现的影响”。3.引导学习基因型、表现型与环境的关系。4.指导学习生物变异与环境的关系。5.引导总结、反思、质疑。6.指导学生练习巩固所学知识。 2.分析整理实验数据、讨论、交流。3.阅读、观察、思考、讨论。 4.阅读、思考并能区分变异的不同类型。5.回顾总结、反思、质疑。6.完成竞答练习。

八、教学过程

(1)创设情景,引入新课

教师活动 学生活动 设计意图

1、复习引入 师:“前面我们学习了许多有关遗传的知识,请同学们回忆什么叫基因型、什么叫表现型?” 展示大白菜和西红柿的照片:“大白菜和西红柿为什么性状表现完全不同?” 板书:基因型、表现型 2、创设情景,引入新课 展示大白菜纵切图片:“这棵大白菜外面叶子的颜色和里面叶子的表现型一样吗?” “什么原因造成了内外叶子颜色表现上的差异?相互讨论一下并回答” 3、揭示课题:这节课我们就一起来探索遗传与环境的关系。 生1:略。生2:“因为大白菜和西红柿的基因型不同”。生3:“不一样。外面叶子是绿色,里面的是黄白色。” 小组讨论 生4:“里面的叶子没有受到阳光照射。阳光与叶绿素的形成有关。” 心理学家认为,学生的学习是一个主动的接受过程,影响学习的最重要的因素是学生已知的内容,因此由复习旧知入手,引出本节关于遗传与环境的关系,更符合学生的认知规律。

(2)活动:观察环境条件对生物性状表现的影响

教师活动 学生活动 设计意图

1、用提问的方式检查学生课前实验的情况 “阳光真的会引起植物叶片的颜色发生变化吗?在10天前安排的各小组的探究活动你们是怎样进行的呢?” “你们得到的数据是多少呢?” “对数据分析之后得到的结论是什么呢?” 2、播放教师预做实验录象,展示实验结果。 生1:回答实验设计 。 生2:回答统计数据以及计算结果。 生3:“绿叶苗与黄白苗在性状表现上的差异是由阳光引起的。因为两组实验唯一不同的是一个有光照,一个没有光照。” 观看录象,再次回顾实验的整个过程 通过对简单的生物现象绿叶苗和黄白苗的形成原因的分析,引导学生思考环境条件是仅仅使生物的表现型发生改变,还是会引起基因型发生改变呢?从而引出本节课题,这样能迅速吸引学生的注意力,并调动他们参与学习的积极性和主动性。

(3)基因型、表现型与环境的关系

教师活动 学生活动 设计意图

1、设问:“环境

条件是仅仅使生物的表现型发生改变,还是会引起基因型发生改变呢?” 展示冬天和夏天的雷鸟图片以及玉米叶片在缺乏氮、磷和钾三类无机盐时与正常状态时的图片。 2、指导学生看教材P109,总结知识点,完成表格内容。 1、观看图片、思考问题,初步交流。 2、看书并总结知识点:一般环境条件的变化不易使基因型发生改变,表现型则容易受到环境条件的影响。 完成表格填空:基因型是性状表现的内因,环境条件是性状表现的外因;表现型是基因型与环境条件共同作用的结果。 建立教与学沟通、合作,互动的师生关系是新课标的要求。

(4)生物变异与环境的关系

教师活动 学生活动 设计意图

1、展示两种变异类型图片,指导学生看教材P110,并提问:(1)变异可以分为哪两种类型? (2)怎样区分两种不同的变异类型?

2、补充:在自然或人工的条件下,化学物质可能发生变化,遗传物质DNA也是一种化学物质,它发生变化后引起的变异就是可遗传的变异。 3、提问:在育种领域,哪种变异类型有利用价值呢?

展示杂交水稻以及太空椒培育的图片。 1、看图片,思考。看教材,讨论交流,并回答。

生1:变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异。 生2:由基因组成改变引起的变异是可遗传的变异;仅仅由环境引起的变异是不可遗传的变异。

2、聆听,并圈点教材P110中知识点。

生3:人们常常利用对人有益的可遗传变异来改良或培育新品种。 通过观察图片,通过指导学生对教材的学习和相互的交流讨论,培养合作探究精神及引导学生对新旧知识进行联系。 培养学生分析问题的能力。 通过对科学工作者的简介,让学生明白很多卓越的成就有时就来自我们身边一些不起眼的小事,对学生进行科学态度的养成教育。

(5)本课小结

教师活动 学生活动 设计意图

1、师:“好,现在我们总结一下这节课都学习了哪些方面的知识呢?” 师:在屏幕上展现本节知识点,再次帮助学生强化对本节重难点知识的理解、记忆。

2、师:关于本节课的内容,同学们还有什么感到疑惑的问题,提出来一起讨论? 1、生1:“表现型是基因型与环境条件共同作用的结果。”

生2:“环境既可以引起可遗传的变异,也可引起不遗传的变异,只有引起遗传物质发生改变的变异才是可遗传的变异。”

2、提出自己感到疑惑的问题,讨论、交流。 由学生参与总结这一环节,既有助于对所学知识的理解记忆,又培养了学生的语言表达能力,促进学生身心的全面健康发展。

(6)练习巩固

教师活动 学生活动 设计意图

积极思维,回答问题。

出示10个小题,激励学生以竟答的方式,检验自己的学习效果。 了解到学生在课堂上对知识的掌握情况,及时地得到反馈信息。利于巩固新知。

板书设计

一、教材分析

本节内容是《生物的遗传和变异》一章中的第五个课题,通过活动“观察环境条件对生物性状表现的影响”,为学生提供了认识和探索周围事物的素材和线索,使学生观察、搜集和解读数据的技能得到进一步训练。同时通过对实验数据和常见的生命现象的分析,使学生明确表现型是基因型与环境相互作用的结果;通过对变异形成原因的简要分析,建立可遗传变异和不遗传变异的概念,这既是前面章节知识的延伸,也为下一节遗传病就是一种可遗传的变异类型打下了基础。

二、教学目标

1.知识目标

1)举例说明基因型、表现型和环境的关系。

2)区别可遗传变异和不遗传变异。

3)分析环境条件影响生物性状表现的实验数据。

4)举例说出可遗传变异在育种上的利用。

2.能力目标

培养学生分析问题的能力、表达能力、阅读能力、实验设计能力、数据分析能力,以及培养学生合作和探究学习的能力。

3.情感、态度、价值观目标

培养学生对科学实验的兴趣;通过对可遗传变异在育种上的应用,了解生物学的广泛应用前景,激发对生命科学的学习热情,养成乐于探索生命奥秘和实事求是的科学态度。

三、教学重难点的确定及突破途径

1.重点:基因型、表现型与环境的关系;变异的类型和原因。

2.难点:变异的类型和原因。

3.重难点的突破

1)提前分组进行种子在温暖黑暗环境和温暖明亮环境相对比条件下萌发、生长的实验,统计绿叶苗和黄白苗的株数。

2)通过师生合作交流的方式分析实验数据,得出结论。

3)应用大量的直观图片资料强化学生的记忆,通过整理、描述生活中的相关素材,使理论和实践结合。

4)练习反馈,及时巩固新知。

四、学情分析

首先在知识方面:通过前一个阶段的学习,学生已经建立了遗传和变异、基因型和表现型的概念、对遗传的物质基础有了清醒的认识、对性状遗传的规律性也已经初步掌握,而关于阳光是叶绿素形成的条件的知识学生在七年级时就已掌握。

其次在能力方面:八年级的学生已经初步掌握了开展科学探究性实验的思路及方法,具备了一定的合作探究学习能力,对遗传这部分的内容有着浓厚的兴趣;这些都为顺利地进行本课题的学习奠定了基础。

新课程改革理念提出了“面向全体学生,提高生物科学素养,倡导探究性学习”的要求,要求在教学中要发挥教师的主导以及学生的主体作用,提高教学效率,要充分利用现代教育技术,更好地为课堂教学服务。

五、教法分析

实验探究法、练讲式以及启发式教学:在教学过程中引导学生开展好实验,并充分利用现代教育手段,在引入教学、教学实施中通过播放影像资料、各种竟答题等方式,激励大部分学生的参与热情。

六、学法指导

指导学生通过自主学习、探究学习以及合作交流的方式学习。

七、教学流程设计

教师活动 学生活动

1.复习提问,创设情景,引入新课。 1.回顾所学内容,激发学习兴趣。

2.指导活动:“观察环境条件对生物性状表现的影响”。3.引导学习基因型、表现型与环境的关系。4.指导学习生物变异与环境的关系。5.引导总结、反思、质疑。6.指导学生练习巩固所学知识。 2.分析整理实验数据、讨论、交流。3.阅读、观察、思考、讨论。 4.阅读、思考并能区分变异的不同类型。5.回顾总结、反思、质疑。6.完成竞答练习。

八、教学过程

(1)创设情景,引入新课

教师活动 学生活动 设计意图

1、复习引入 师:“前面我们学习了许多有关遗传的知识,请同学们回忆什么叫基因型、什么叫表现型?” 展示大白菜和西红柿的照片:“大白菜和西红柿为什么性状表现完全不同?” 板书:基因型、表现型 2、创设情景,引入新课 展示大白菜纵切图片:“这棵大白菜外面叶子的颜色和里面叶子的表现型一样吗?” “什么原因造成了内外叶子颜色表现上的差异?相互讨论一下并回答” 3、揭示课题:这节课我们就一起来探索遗传与环境的关系。 生1:略。生2:“因为大白菜和西红柿的基因型不同”。生3:“不一样。外面叶子是绿色,里面的是黄白色。” 小组讨论 生4:“里面的叶子没有受到阳光照射。阳光与叶绿素的形成有关。” 心理学家认为,学生的学习是一个主动的接受过程,影响学习的最重要的因素是学生已知的内容,因此由复习旧知入手,引出本节关于遗传与环境的关系,更符合学生的认知规律。

(2)活动:观察环境条件对生物性状表现的影响

教师活动 学生活动 设计意图

1、用提问的方式检查学生课前实验的情况 “阳光真的会引起植物叶片的颜色发生变化吗?在10天前安排的各小组的探究活动你们是怎样进行的呢?” “你们得到的数据是多少呢?” “对数据分析之后得到的结论是什么呢?” 2、播放教师预做实验录象,展示实验结果。 生1:回答实验设计 。 生2:回答统计数据以及计算结果。 生3:“绿叶苗与黄白苗在性状表现上的差异是由阳光引起的。因为两组实验唯一不同的是一个有光照,一个没有光照。” 观看录象,再次回顾实验的整个过程 通过对简单的生物现象绿叶苗和黄白苗的形成原因的分析,引导学生思考环境条件是仅仅使生物的表现型发生改变,还是会引起基因型发生改变呢?从而引出本节课题,这样能迅速吸引学生的注意力,并调动他们参与学习的积极性和主动性。

(3)基因型、表现型与环境的关系

教师活动 学生活动 设计意图

1、设问:“环境

条件是仅仅使生物的表现型发生改变,还是会引起基因型发生改变呢?” 展示冬天和夏天的雷鸟图片以及玉米叶片在缺乏氮、磷和钾三类无机盐时与正常状态时的图片。 2、指导学生看教材P109,总结知识点,完成表格内容。 1、观看图片、思考问题,初步交流。 2、看书并总结知识点:一般环境条件的变化不易使基因型发生改变,表现型则容易受到环境条件的影响。 完成表格填空:基因型是性状表现的内因,环境条件是性状表现的外因;表现型是基因型与环境条件共同作用的结果。 建立教与学沟通、合作,互动的师生关系是新课标的要求。

(4)生物变异与环境的关系

教师活动 学生活动 设计意图

1、展示两种变异类型图片,指导学生看教材P110,并提问:(1)变异可以分为哪两种类型? (2)怎样区分两种不同的变异类型?

2、补充:在自然或人工的条件下,化学物质可能发生变化,遗传物质DNA也是一种化学物质,它发生变化后引起的变异就是可遗传的变异。 3、提问:在育种领域,哪种变异类型有利用价值呢?

展示杂交水稻以及太空椒培育的图片。 1、看图片,思考。看教材,讨论交流,并回答。

生1:变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异。 生2:由基因组成改变引起的变异是可遗传的变异;仅仅由环境引起的变异是不可遗传的变异。

2、聆听,并圈点教材P110中知识点。

生3:人们常常利用对人有益的可遗传变异来改良或培育新品种。 通过观察图片,通过指导学生对教材的学习和相互的交流讨论,培养合作探究精神及引导学生对新旧知识进行联系。 培养学生分析问题的能力。 通过对科学工作者的简介,让学生明白很多卓越的成就有时就来自我们身边一些不起眼的小事,对学生进行科学态度的养成教育。

(5)本课小结

教师活动 学生活动 设计意图

1、师:“好,现在我们总结一下这节课都学习了哪些方面的知识呢?” 师:在屏幕上展现本节知识点,再次帮助学生强化对本节重难点知识的理解、记忆。

2、师:关于本节课的内容,同学们还有什么感到疑惑的问题,提出来一起讨论? 1、生1:“表现型是基因型与环境条件共同作用的结果。”

生2:“环境既可以引起可遗传的变异,也可引起不遗传的变异,只有引起遗传物质发生改变的变异才是可遗传的变异。”

2、提出自己感到疑惑的问题,讨论、交流。 由学生参与总结这一环节,既有助于对所学知识的理解记忆,又培养了学生的语言表达能力,促进学生身心的全面健康发展。

(6)练习巩固

教师活动 学生活动 设计意图

积极思维,回答问题。

出示10个小题,激励学生以竟答的方式,检验自己的学习效果。 了解到学生在课堂上对知识的掌握情况,及时地得到反馈信息。利于巩固新知。

板书设计