第五章 区域发展战略 第二节 协调人地关系,实现可持续发展 课件(28页)

文档属性

| 名称 | 第五章 区域发展战略 第二节 协调人地关系,实现可持续发展 课件(28页) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-03-01 09:21:18 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第五章 人地关系与可持续发展

第二节 协调人地关系,实现可持续发展

学习目标

1.识记人地关系思想的演变的概况;

2.能背出土地资源、森林资源、水资源和海洋资源的利用与保护;

3.识记走可持续发展之路。

一、预习检测

背出土地资源、森林资源、水资源和海洋资源的利用与保护。

二、导入

甲山村干部为了带领村民奔小康,想出一个致富的办法:利用当地的草山草坡放养黑山羊,待黑山羊长大后再卖掉。刚开始时,每家只养几只羊。几年后,每家都有了一大群羊,经济收入比以前提高了几十倍。村民手里有了钱,大家都很高兴,由衷地感谢他们的致富带头人。但是,由于过度放牧,该村的草场都被破坏了,造成了严重的水土流失。

乙山村的自然环境与甲山村差不多。该村根据当地自然条件的特点,大力种植中草药,并在山脚下种植优质葡萄。中草药和葡萄都获得了丰收,村民收入比以前大幅度提高了,而且村里的山仍是青的,水还是绿的。村民们纷纷说,这才是脱贫致富的好路子。

上述两种生产致富方式中,哪一种是可持续发展的生产方式?

知识点一:人地关系思想的演变

1.人地关系:人类与地理环境的关系,人类的生存和活动都受一定的地理环境的影响

三、新授内容

农业社会

工业社会

信息社会

采集—狩猎社会

自然

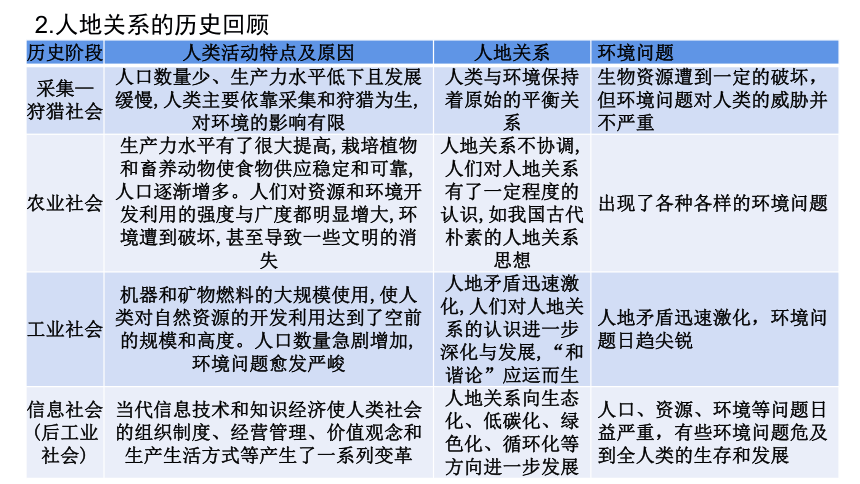

2.人地关系的历史回顾

历史阶段 人类活动特点及原因 人地关系 环境问题

采集— 狩猎社会 人口数量少、生产力水平低下且发展缓慢,人类主要依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限 人类与环境保持着原始的平衡关系 生物资源遭到一定的破坏,但环境问题对人类的威胁并不严重

农业社会 生产力水平有了很大提高,栽培植物和畜养动物使食物供应稳定和可靠,人口逐渐增多。人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失 人地关系不协调,人们对人地关系有了一定程度的认识,如我国古代朴素的人地关系思想 出现了各种各样的环境问题

工业社会 机器和矿物燃料的大规模使用,使人类对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度。人口数量急剧增加,环境问题愈发严峻 人地矛盾迅速激化,人们对人地关系的认识进一步深化与发展,“和谐论”应运而生 人地矛盾迅速激化,环境问题日趋尖锐

信息社会 (后工业社会) 当代信息技术和知识经济使人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革 人地关系向生态化、低碳化、绿色化、循环化等方向进一步发展 人口、资源、环境等问题日益严重,有些环境问题危及到全人类的生存和发展

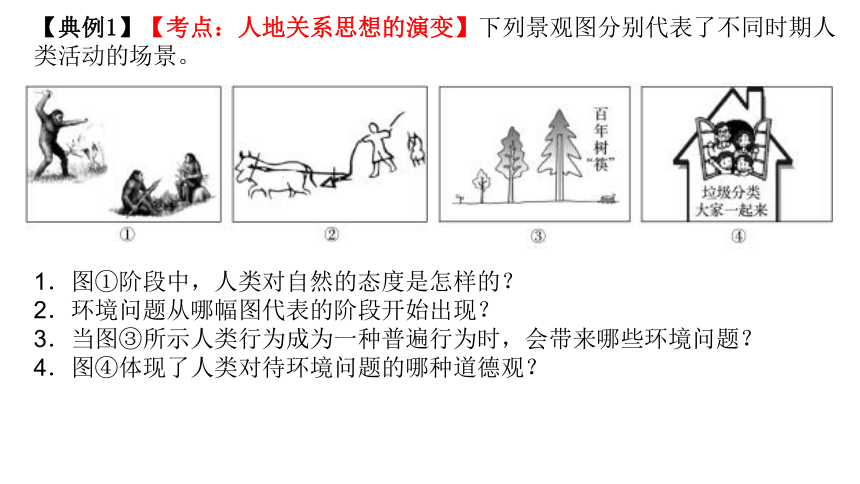

【典例1】【考点:人地关系思想的演变】下列景观图分别代表了不同时期人类活动的场景。

1.图①阶段中,人类对自然的态度是怎样的?

2.环境问题从哪幅图代表的阶段开始出现?

3.当图③所示人类行为成为一种普遍行为时,会带来哪些环境问题?

4.图④体现了人类对待环境问题的哪种道德观?

1.答案 依赖自然(或畏惧自然、崇拜自然)。2.答案 图②。

3.答案 生态环境失衡、环境质量下降、生物多样性减少、水土流失和土地荒漠化等。

4.答案 当人类的眼前利益与长远利益、当代人的利益与后代人的利益发生冲突时,应兼顾当代人与后代人的利益,对当代人与后代人的利益予以同等的重视。(答案合理即可)

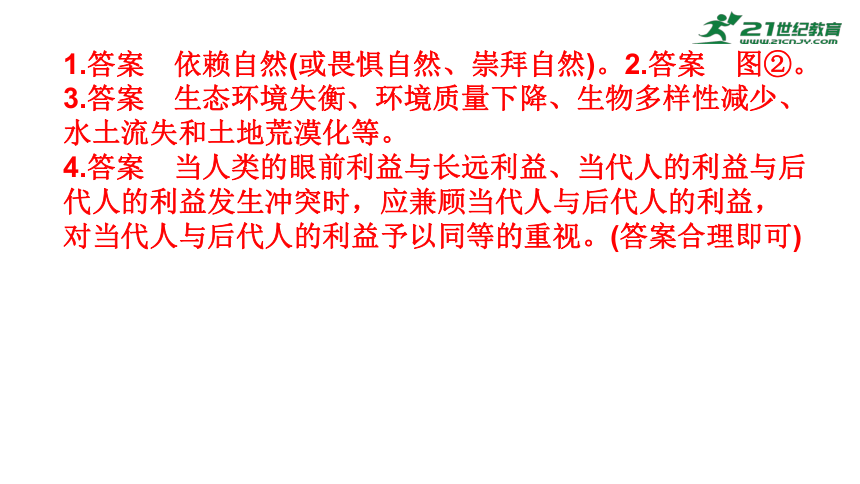

知识点二:1.土地资源、森林资源、水资源和海洋资源的利用与保护

(1)土地资源的可持续利用

不合理的开发利用 产生的环境问题 解决途径

滥垦草地、过度放牧 土地荒漠化 退耕还草,防治土地荒漠化

滥伐森林 水土流失 退耕还林,治理水土流失

不合理灌溉 土地盐渍化 改良灌溉方式

开矿 产生废弃地 覆土复垦

非农用地的扩大 耕地面积减少 保护农田,合理利用每一寸土地

(2)森林的作用及破坏后带来的问题

(3)水资源短缺问题产生的原因和解决措施

(4)海洋资源开发利用中出现的问题、成因及解决措施

问题 成因 解决措施

环境污染 向海洋中倾倒废弃物 减少废弃物的排放

向海洋中排放冷却水 冷却水处理后再排放

杀虫剂随雨水进入海洋 科学施用化肥、农药

海上石油泄漏 清除海上石油污染

生态破坏 过度捕捞 禁止滥捕,实行休渔制度

盲目围海造田 科学论证围海造田

毁坏滩涂 保护滩涂

2.可持续发展的内涵

3.可持续发展的原则

可持续发展的原则包括公平性原则、持续性原则和共同性原则,其具体的内容、要求如下表所示:

原则 内 容 要 求

公平性 原则 同代人之间、代际之间、人类与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平 各国有权根据需要开发本国资源,并确保不对其他国家的环境造成损害;人类需要和子孙后代共享资源和环境

持续性 原则 人类的经济活动和社会发展必须保持在资源环境承载力之内 人类应做到合理利用一切自然资源,保持合理的人口规模,处理好经济发展与环境保护的关系

共同性 原则 发展经济和保护环境是世界各国共同的任务,需要各国的积极参与,这就要求地区的决策和行动,应该有助于实现全球整体的协调 解决全球性环境问题,必须进行国际合作;对于全球共有的资源,需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性政策

4.实施可持续发展的重要途径

含义 特征 产品清洁生产、资源循环利用、废弃物高效回收、综合效益突出、实现良性循环 具体形式 工业:清洁生产 含义 清洁的能源、清洁的生产过程、清洁的产品

生产模式 在原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程中,既能合理利用自然资源,把对人类的危害减至最小,又能充分满足人类的需要,使社会经济效益最大化

农业:生态农业 原理 生态系统原理

方式 调整生产结构,发展大生产、多样化经营,协调经济和环境效益

目的 生态和经济良性循环

典型代表 北京“留民营”模式;南方山区立体农业;珠江三角洲基塘农业

(1)认识传统发展观念

传统发展观念

片面追求经济增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步

地把国内生产总值( GDP )的增长作为衡量经济社会发展的唯一标尺, 忽视人文的、资源的、环境的指标;

把自然界看作人类生存和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

5.传统发展观念

(2)传统发展观念带来的问题

①产生环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题。

②人地关系不协调,人地矛盾激化。

(3)传统发展观念带来的问题

社会进步

GDP

理念

方式

①传统发展模式:以扩大生产规模增加产品产量和提高消费水平为目的。

②传统发展模式带来的问题社会生产多以牺牲资源、环境为代价,形成一种不可持卖发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机。

(4)传统发展模式

项 目 传统发展模式 可持续发展模式

发展目标 扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平 强调环境承载力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

增长方式 粗放式(高投入、低产出、高污染) 集约式(低投入、高产出、低污染)

消费模式 提倡高消费 提倡适度消费、文明消费

环保意识 认识不到或不承认环境本身的价值 发展要与资源环境承载力相协调

环境控制 先污染,后治理 清洁生产、节约能源、减少废弃物

调控手段 依靠市场经济自发调控 强调人的管理调控

发展的 时间尺度 本代人的利益是最大需求 同代人之间、代际之间的公平性原则及持续性原则

6.传统发展模式与可持续发展模式的比较

7.循环经济

8.工业可持续发展的模式——清洁生产

清洁生产在产品生产过程或预期消费中,既能合理利用自然资源,把对环境的危害减至最小,又能充分满足人类需要,是社会经济效益最大化的一种模式。

9.农业可持续发展的模式——生态农业

生态农业是指用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥生态经济效益以促进持续增产的农业经营方式。

农业资源得到再生 生态农业利用生态学理论调整了农业结构,保护了农业资源,使资源再生,永续利用

综合效益突出 生态农业科学地增加物质和技术投入,提高了农业生态系统物质能量的利用率,提高了经济效益、生态效益和社会效益

实现良性循环 生态农业可以优化农业结构,使农、林、牧、副、渔五业合理发展,并可调节气候,减少灾害

【典例2】【考点:走可持续发展之路】

近几年来,江苏华电扬州发电有限公司积极倡导循环经济发展模式,推行绿色清洁生产,既取得了经济效益、社会效益,又取得了生态效益,成为“江苏省循环经济示范单位”。目前,烟气脱硫系统在该公司投入商业化运行,系统脱硫率大于90%,同时,脱硫过程中生成的副产品脱硫石膏也是一种原材料,纯度高,可广泛用于石膏板、水泥缓凝剂的生产。电力生产产生的大量粉煤灰,也成为制造砖瓦和水泥的原料。该电厂清洁生产过程如下图所示。

1.江苏华电扬州发电有限公司是如何在发电过程中推行清洁生产的?

2.清洁生产和传统工业生产的主要区别是什么?

1.答案 该发电企业在生产全过程中推行清洁生产工艺,所有生产环节中出现的“废弃物”都进入到新的生产环节充分利用,成为新的资源,排放量减到最小。

2.答案 清洁生产是从原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程进行控制,体现了循环经济理念;传统工业生产只重视末端治理,对环境影响大。

四、训练检测

9.读“洞庭湖变迁图”,完成下列问题。

(1)乙图与甲图相比,造成洞庭湖发生变化的原因主要是什么?其后果是什么?

(2)为什么要在洞庭湖周边地区设立大片蓄洪区?这体现了哪种人地关系思想?

答案 (1)围湖造田。湖泊面积萎缩,调蓄洪水功能下降,洪水灾害频繁,造成巨大的经济损失,影响当地经济、社会的可持续发展。

(2)洞庭湖面积萎缩,调蓄洪水功能下降,建立蓄洪区是为了调蓄长江洪水。这体现了人地协调论。

解析 迫于人口压力,洞庭湖区经历了多次大规模的围湖造田,致使湖面面积大规模缩小。洞庭湖与长江相通,在调蓄长江洪水方面有着重要的作用。湖面锐减的结果是水灾频繁,损失越来越大。反复的洪水劫难使人们深刻认识到洞庭湖的生态价值,意识到与自然和谐相处是防灾兴利之本。

10.根据以下几组资料,回答有关问题。

A组:据国家统计局公布,2005年11月1日零时,全国总人口为130628万人,年平均增加809万人。

B组:2007年水利部最新调查显示,全国669个城市中有400余个供水不足,32个特大城市中,30个长期受缺水困扰。据国土资源部预计,中国石油开采年限为15年。2005年中国的石油对外依存度达到43。

C组:2006年度《全国环境统计公报》显示,去年全国废水排放总量达到了536.8亿吨,比上一年增加2.3%;二氧化硫达2588.8万吨,比上一年增加1.5%。《2004年中国环境状况公报》显示,全国水土流失面积356万平方千米,占国土面积的37.1%,遍及所有的省、自治区和直辖市。

从上述资料可见,我国面临的生存和发展的压力很大,主要表现在 、 、________几个方面。(2)为了解决上述问题,我们必须走__________的道路,其明确的定义是__________。

答案:(1)庞大的人口压力; 资源短缺令人担忧; 深刻的环境危机;

(2)可持续发展; 既满足当代人需求,又不损害后代人满足其需求的能力的发展;

解析:(1)走可持续发展的原因:从人口、资源和环境三方面分析。(2)考查可持续发展的定义,查课本可得。

五、反思归纳

第五章 人地关系与可持续发展

第二节 协调人地关系,实现可持续发展

学习目标

1.识记人地关系思想的演变的概况;

2.能背出土地资源、森林资源、水资源和海洋资源的利用与保护;

3.识记走可持续发展之路。

一、预习检测

背出土地资源、森林资源、水资源和海洋资源的利用与保护。

二、导入

甲山村干部为了带领村民奔小康,想出一个致富的办法:利用当地的草山草坡放养黑山羊,待黑山羊长大后再卖掉。刚开始时,每家只养几只羊。几年后,每家都有了一大群羊,经济收入比以前提高了几十倍。村民手里有了钱,大家都很高兴,由衷地感谢他们的致富带头人。但是,由于过度放牧,该村的草场都被破坏了,造成了严重的水土流失。

乙山村的自然环境与甲山村差不多。该村根据当地自然条件的特点,大力种植中草药,并在山脚下种植优质葡萄。中草药和葡萄都获得了丰收,村民收入比以前大幅度提高了,而且村里的山仍是青的,水还是绿的。村民们纷纷说,这才是脱贫致富的好路子。

上述两种生产致富方式中,哪一种是可持续发展的生产方式?

知识点一:人地关系思想的演变

1.人地关系:人类与地理环境的关系,人类的生存和活动都受一定的地理环境的影响

三、新授内容

农业社会

工业社会

信息社会

采集—狩猎社会

自然

2.人地关系的历史回顾

历史阶段 人类活动特点及原因 人地关系 环境问题

采集— 狩猎社会 人口数量少、生产力水平低下且发展缓慢,人类主要依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限 人类与环境保持着原始的平衡关系 生物资源遭到一定的破坏,但环境问题对人类的威胁并不严重

农业社会 生产力水平有了很大提高,栽培植物和畜养动物使食物供应稳定和可靠,人口逐渐增多。人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失 人地关系不协调,人们对人地关系有了一定程度的认识,如我国古代朴素的人地关系思想 出现了各种各样的环境问题

工业社会 机器和矿物燃料的大规模使用,使人类对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度。人口数量急剧增加,环境问题愈发严峻 人地矛盾迅速激化,人们对人地关系的认识进一步深化与发展,“和谐论”应运而生 人地矛盾迅速激化,环境问题日趋尖锐

信息社会 (后工业社会) 当代信息技术和知识经济使人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革 人地关系向生态化、低碳化、绿色化、循环化等方向进一步发展 人口、资源、环境等问题日益严重,有些环境问题危及到全人类的生存和发展

【典例1】【考点:人地关系思想的演变】下列景观图分别代表了不同时期人类活动的场景。

1.图①阶段中,人类对自然的态度是怎样的?

2.环境问题从哪幅图代表的阶段开始出现?

3.当图③所示人类行为成为一种普遍行为时,会带来哪些环境问题?

4.图④体现了人类对待环境问题的哪种道德观?

1.答案 依赖自然(或畏惧自然、崇拜自然)。2.答案 图②。

3.答案 生态环境失衡、环境质量下降、生物多样性减少、水土流失和土地荒漠化等。

4.答案 当人类的眼前利益与长远利益、当代人的利益与后代人的利益发生冲突时,应兼顾当代人与后代人的利益,对当代人与后代人的利益予以同等的重视。(答案合理即可)

知识点二:1.土地资源、森林资源、水资源和海洋资源的利用与保护

(1)土地资源的可持续利用

不合理的开发利用 产生的环境问题 解决途径

滥垦草地、过度放牧 土地荒漠化 退耕还草,防治土地荒漠化

滥伐森林 水土流失 退耕还林,治理水土流失

不合理灌溉 土地盐渍化 改良灌溉方式

开矿 产生废弃地 覆土复垦

非农用地的扩大 耕地面积减少 保护农田,合理利用每一寸土地

(2)森林的作用及破坏后带来的问题

(3)水资源短缺问题产生的原因和解决措施

(4)海洋资源开发利用中出现的问题、成因及解决措施

问题 成因 解决措施

环境污染 向海洋中倾倒废弃物 减少废弃物的排放

向海洋中排放冷却水 冷却水处理后再排放

杀虫剂随雨水进入海洋 科学施用化肥、农药

海上石油泄漏 清除海上石油污染

生态破坏 过度捕捞 禁止滥捕,实行休渔制度

盲目围海造田 科学论证围海造田

毁坏滩涂 保护滩涂

2.可持续发展的内涵

3.可持续发展的原则

可持续发展的原则包括公平性原则、持续性原则和共同性原则,其具体的内容、要求如下表所示:

原则 内 容 要 求

公平性 原则 同代人之间、代际之间、人类与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平 各国有权根据需要开发本国资源,并确保不对其他国家的环境造成损害;人类需要和子孙后代共享资源和环境

持续性 原则 人类的经济活动和社会发展必须保持在资源环境承载力之内 人类应做到合理利用一切自然资源,保持合理的人口规模,处理好经济发展与环境保护的关系

共同性 原则 发展经济和保护环境是世界各国共同的任务,需要各国的积极参与,这就要求地区的决策和行动,应该有助于实现全球整体的协调 解决全球性环境问题,必须进行国际合作;对于全球共有的资源,需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性政策

4.实施可持续发展的重要途径

含义 特征 产品清洁生产、资源循环利用、废弃物高效回收、综合效益突出、实现良性循环 具体形式 工业:清洁生产 含义 清洁的能源、清洁的生产过程、清洁的产品

生产模式 在原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程中,既能合理利用自然资源,把对人类的危害减至最小,又能充分满足人类的需要,使社会经济效益最大化

农业:生态农业 原理 生态系统原理

方式 调整生产结构,发展大生产、多样化经营,协调经济和环境效益

目的 生态和经济良性循环

典型代表 北京“留民营”模式;南方山区立体农业;珠江三角洲基塘农业

(1)认识传统发展观念

传统发展观念

片面追求经济增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步

地把国内生产总值( GDP )的增长作为衡量经济社会发展的唯一标尺, 忽视人文的、资源的、环境的指标;

把自然界看作人类生存和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

5.传统发展观念

(2)传统发展观念带来的问题

①产生环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题。

②人地关系不协调,人地矛盾激化。

(3)传统发展观念带来的问题

社会进步

GDP

理念

方式

①传统发展模式:以扩大生产规模增加产品产量和提高消费水平为目的。

②传统发展模式带来的问题社会生产多以牺牲资源、环境为代价,形成一种不可持卖发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机。

(4)传统发展模式

项 目 传统发展模式 可持续发展模式

发展目标 扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平 强调环境承载力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

增长方式 粗放式(高投入、低产出、高污染) 集约式(低投入、高产出、低污染)

消费模式 提倡高消费 提倡适度消费、文明消费

环保意识 认识不到或不承认环境本身的价值 发展要与资源环境承载力相协调

环境控制 先污染,后治理 清洁生产、节约能源、减少废弃物

调控手段 依靠市场经济自发调控 强调人的管理调控

发展的 时间尺度 本代人的利益是最大需求 同代人之间、代际之间的公平性原则及持续性原则

6.传统发展模式与可持续发展模式的比较

7.循环经济

8.工业可持续发展的模式——清洁生产

清洁生产在产品生产过程或预期消费中,既能合理利用自然资源,把对环境的危害减至最小,又能充分满足人类需要,是社会经济效益最大化的一种模式。

9.农业可持续发展的模式——生态农业

生态农业是指用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥生态经济效益以促进持续增产的农业经营方式。

农业资源得到再生 生态农业利用生态学理论调整了农业结构,保护了农业资源,使资源再生,永续利用

综合效益突出 生态农业科学地增加物质和技术投入,提高了农业生态系统物质能量的利用率,提高了经济效益、生态效益和社会效益

实现良性循环 生态农业可以优化农业结构,使农、林、牧、副、渔五业合理发展,并可调节气候,减少灾害

【典例2】【考点:走可持续发展之路】

近几年来,江苏华电扬州发电有限公司积极倡导循环经济发展模式,推行绿色清洁生产,既取得了经济效益、社会效益,又取得了生态效益,成为“江苏省循环经济示范单位”。目前,烟气脱硫系统在该公司投入商业化运行,系统脱硫率大于90%,同时,脱硫过程中生成的副产品脱硫石膏也是一种原材料,纯度高,可广泛用于石膏板、水泥缓凝剂的生产。电力生产产生的大量粉煤灰,也成为制造砖瓦和水泥的原料。该电厂清洁生产过程如下图所示。

1.江苏华电扬州发电有限公司是如何在发电过程中推行清洁生产的?

2.清洁生产和传统工业生产的主要区别是什么?

1.答案 该发电企业在生产全过程中推行清洁生产工艺,所有生产环节中出现的“废弃物”都进入到新的生产环节充分利用,成为新的资源,排放量减到最小。

2.答案 清洁生产是从原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程进行控制,体现了循环经济理念;传统工业生产只重视末端治理,对环境影响大。

四、训练检测

9.读“洞庭湖变迁图”,完成下列问题。

(1)乙图与甲图相比,造成洞庭湖发生变化的原因主要是什么?其后果是什么?

(2)为什么要在洞庭湖周边地区设立大片蓄洪区?这体现了哪种人地关系思想?

答案 (1)围湖造田。湖泊面积萎缩,调蓄洪水功能下降,洪水灾害频繁,造成巨大的经济损失,影响当地经济、社会的可持续发展。

(2)洞庭湖面积萎缩,调蓄洪水功能下降,建立蓄洪区是为了调蓄长江洪水。这体现了人地协调论。

解析 迫于人口压力,洞庭湖区经历了多次大规模的围湖造田,致使湖面面积大规模缩小。洞庭湖与长江相通,在调蓄长江洪水方面有着重要的作用。湖面锐减的结果是水灾频繁,损失越来越大。反复的洪水劫难使人们深刻认识到洞庭湖的生态价值,意识到与自然和谐相处是防灾兴利之本。

10.根据以下几组资料,回答有关问题。

A组:据国家统计局公布,2005年11月1日零时,全国总人口为130628万人,年平均增加809万人。

B组:2007年水利部最新调查显示,全国669个城市中有400余个供水不足,32个特大城市中,30个长期受缺水困扰。据国土资源部预计,中国石油开采年限为15年。2005年中国的石油对外依存度达到43。

C组:2006年度《全国环境统计公报》显示,去年全国废水排放总量达到了536.8亿吨,比上一年增加2.3%;二氧化硫达2588.8万吨,比上一年增加1.5%。《2004年中国环境状况公报》显示,全国水土流失面积356万平方千米,占国土面积的37.1%,遍及所有的省、自治区和直辖市。

从上述资料可见,我国面临的生存和发展的压力很大,主要表现在 、 、________几个方面。(2)为了解决上述问题,我们必须走__________的道路,其明确的定义是__________。

答案:(1)庞大的人口压力; 资源短缺令人担忧; 深刻的环境危机;

(2)可持续发展; 既满足当代人需求,又不损害后代人满足其需求的能力的发展;

解析:(1)走可持续发展的原因:从人口、资源和环境三方面分析。(2)考查可持续发展的定义,查课本可得。

五、反思归纳