四川省资中市第二高级中学2022-2023学年高一上学期10月月考语文试题(图片版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省资中市第二高级中学2022-2023学年高一上学期10月月考语文试题(图片版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-01 11:57:06 | ||

图片预览

文档简介

答案

1. D 本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

A.“我国在党的十八大以后,开始重视工匠精神”理解错误。原文是“我国自古就有尊崇和弘扬工匠精神的传统”;

B.“它和劳模精神、科学精神的内涵是完全一致的”理解错误。由原文“党的十九大报告提出‘弘扬劳模精神和工匠精神’”“党的十九届四中全会《决定》提出‘弘扬科学精神和工匠精神’”可知,它们的内涵不完全一致。

C.“我们已进入世界制造强国之列”理解错误。由原文“我国制造业大而不强”可知。

故选D

2. B 3. C

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

B.“技能人才从古至今一直都能够得到足够的重视”理解错误。依据原文“技能人才在传统社会一直得不到应有重视”可知,技能人才没有引起足够的重视;另外,因果关系错,“因此才会有瓷器、丝绸等精美制品”与技能人才得到足够的重视没有必然的因果。

故选B。

3. C 本题考查学生整合文中信息并进行推断的能力。

A.“在不久的将来,我国一定会成为世界制造业强国”分析错误。原文“精雕细琢、追求完美,实现产品从‘重量’到重质”的提升”只是有助于加快建设制造强国。

B.“技术工人的社会地位会逐渐降低”分析错误。原文“使他们在经济上有保障、发展上有空间、社会上有地位”是说,弘扬工匠精神,能够保障他们的社会地位,有利于提高技术工人的社会地位。

D.“必将”分析错误。健康市场环境和深厚人文素养只能为崇尚工匠精神提供良好的社会环境。

故选C。

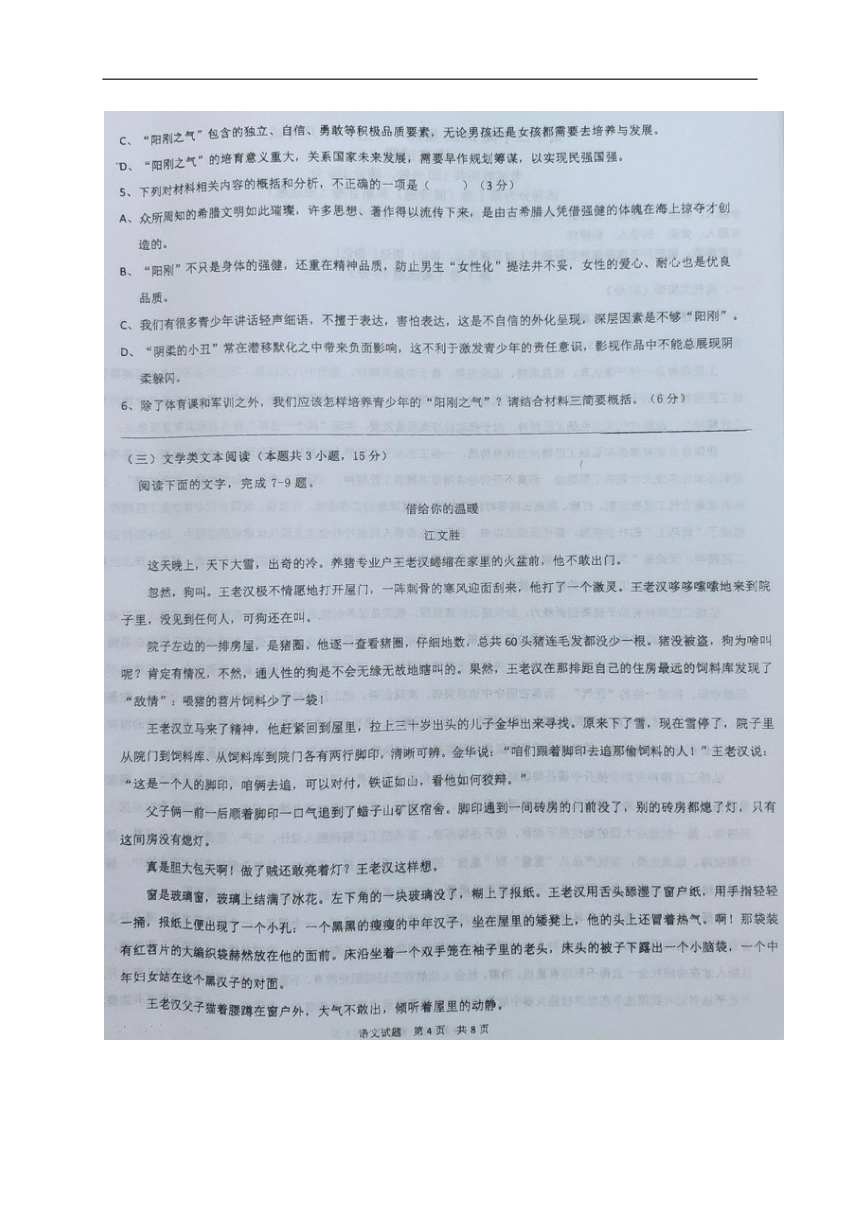

4.B B.“不仅不能用刻板印象制造出气质高低好坏之分,还应更加注重追求‘阳刚之气’”逻辑关系错误,原文为“一方面,每个个体的天生气质和正当喜好不应有贵贱、高低、好坏之分,不应用刻板印象制造出更多的人为约束框架。另一方面,负责任、有担当、明是非、富有同情心和同理心等品质,是每一个人都应学习并追求的‘阳刚之气’”,可知不是递进关系,而是并列关系。

故选B。

5.A

本题考查学生对文本相关内容的概括和分析能力。

A.“是由古希腊人凭借强健的体魄在海上掠夺才创造的”曲解原文,原文为“希腊文明的璀璨众所周知,但鲜为人知的是若不是古希腊人凭借强健的体魄在海上掠夺时,通过腓尼基人学会了书写的艺术,当时的许多思想、著作或许就难以流传下来”,原因是古希腊人凭借强健的体魄在海上掠夺时学会了书写的艺术。

故选A。

6.①学校:设计更丰富的校园环境,提供配套设施,增加学生户外活动量。②教师:在课程学习中多强调一些英雄气,包容学生受挫,积极引导青少年提振自信心。③社会:通过影视媒体等多种渠道展示阳刚榜样,影响青少年。

本题考查学生筛选和概括信息的能力。

注意本题要求结合材料三回答。由材料三第一段“体育课和军训是培养的一种方式,但它们毕竟不可能承担如此多的功能,这就需要教师和学校设计更丰富的校园环境,提供更多的成长模式。同时,也需要教育大环境的配套,比如户外的集体活动能不能更多一些”可知学校可以设计更丰富的校园环境,提供配套设施,增加学生户外活动量。

由材料三第一段“对挫折教育的容忍度能不能更大一点?在文化课的学习中多强调一些英雄气,多讲一些团队合作的故事,等等”,材料三第二段“还有那个老话题,自信心培养很重要……这份自信正是阳刚之气的体现”可知教师可在课程学习中多强调一些英雄气,包容学生受挫,积极引导青少年提振自信心。

由材料三第三段“再说得开一点,在社会生活中,我们通过影视等渠道多给孩子们展示一些刚健质朴的形象,少一些阴柔躲闪的案例,是不是更能激发他们的责任意识呢”可知社会可通过影视媒体等多种渠道展示阳刚榜样,影响青少年。

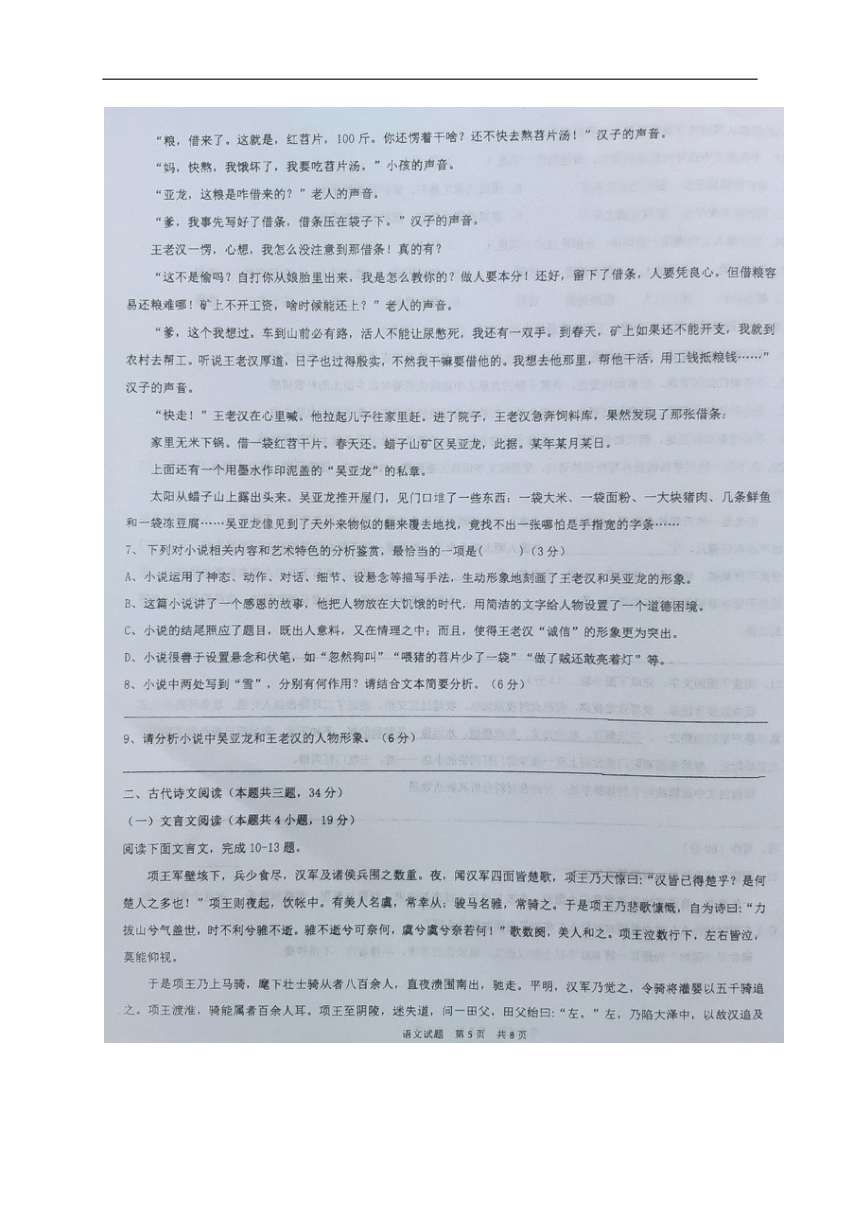

7.D [A项“设悬念”是一种表达技巧,并非“描写手法”。B项小说并非在讲述“感恩的故事”,时代背景也不是“大饥饿时代”。C项不是表现王老汉“诚信”的形象,应是吴亚龙的。]

8.①第一处:“这天晚上,天下大雪,出奇的冷”,渲染气氛,交代了故事发生的背景,引出下文王老汉因冷不出门、吴亚龙留借据拿苕片的故事的叙写。②第二处:“原来下了雪,现在雪停了”,推动了情节的发展,为下文沿着清晰的脚印追寻偷苕片的人做铺垫,也暗指了吴亚龙选择在雪停之夜偷苕片,其实意并不在偷。

9、①吴亚龙一个勤劳、憨厚、淳朴、乐观、诚信的人。②吴亚龙用偷“苕片”留借条、准备靠做帮工来抵粮钱体现出他的憨厚、淳朴、诚信 ;“车到山前必有路,活人不能让尿憋死”欠账后准备用自己的双手偿还,体现出他的勤劳,乐观的心态。③王老汉是一个善良、厚道、有爱心、无私的人。④吴亚龙和父亲的对话中侧面表现出王老汉的的厚道;小说结尾,王老汉送了一大堆东西到吴亚龙家门口,没有留下一张纸条,体现出他有爱心,无私帮助别人不求回报的性格特征。(学生回答言之成理即可)

10、D 购:悬赏征求

11、B

12、A “在刘邦及诸侯的军营四面唱起楚歌”不当,选项对应信息在原文第一段,由“夜,夜,闻汉军四面皆楚歌”可知,是夜晚的时候楚军听到汉军都在唱着楚地的歌谣。

13、(1)项王于是带领着骑兵向东跑,到达东城,这时就只剩下二十八人。

(2)但是今天却终于被困在这里,这是上天要让我灭亡,不是我用兵打仗的错误啊。

14.C“渴望摆脱官场”理解错误,表达的是诗人官场失意,不得不寄情山水的无奈。

15.(1)拟人。“夸”与“斗”赋予漆燕、黄鹂、柳花、榆荚以人的情态,用词生动新颖,表现出春天的生机与情趣。(2)视听结合。春鸟争相鸣叫,柳花、榆荚竞相飞舞,真切描绘出春天的绚烂与美好。

16.书生意气,挥斥方遒。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

水何澹澹,山岛竦峙。

采菊东篱下,悠然见南山。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

青青子衿,悠悠我心。

17.(3 分)D[ 解析]本段文字主要在论述“家”与“国”的关系。

18. (3分)B【解析]源远流长:源头很远,流程很长;比喻历史悠久。绵延不绝:连续不断,一直延续;也 形容相同的自然景观一个接一个不间断地出现 。以己度人:拿自己的心思来衡最或揣度别人。推己及人:用 自己的心意去推想别人的心意 ;指设身处地替别入着想。古已有之:古时候就已经存在了。根深蒂固:比喻 基础稳固,不容易动摇。进程:事物发展变化或进行的过程 。过程:事情进行或事物发展所经过的程序。

19.( 3分)A[ 解析]”更迭”与“世事”搭配不当;” 对……"旬式与后文”对多元一体的国家……”形成统一关系。

20,①而对阳光却不那么在意 ②把自己全副武装起来 ③在适宜的阳光照射下

21.本题考查的是修辞手法。比喻是常见的修辞手法。从题目要求可以确定,答题思路先要找出比喻的地方,然后从相似性(本体和喻体之间)角度对比喻句内容进行分析。对这一句话的理解,要结合前一句子。“我决定步行回家,我喜欢走夜路,何况此时夜凉如冰,我越过立交桥,走进了二环路西侧人行道,这条环路是北京塞车最严重的道路之一。”紧随此句的是题目中的比喻句。“白天黑夜,红尘万丈,车流缓缓,永远像一条黏稠的河。”这一比喻句是用以形容”北京塞车最严重的道路。

比喻句的本体是路,不是车;喻体是”河“。那么”路“为什么像”河“呢?这二者间有什么相似的地方?

细想起来,相似点还不止一处。一是路和河的形状相似,曲折着向前延伸;

二是路上的车流和河中的水流相似,都是流动的,不是静态的;

三是塞车时汽车行驶缓慢,和河水杂质多而黏稠流动缓慢相似;

第三点的相似最为重要,也是这一比喻句所要表达的核心意思——塞车的路像黏稠的河——强调路上车多行进缓慢。综合起来参考答案如下:

【答案】比喻①句中把塞车的路比作黏稠的河;(回答比喻在文段中的体现)②这一比喻的相似性有:路和河的形状相似,车流和水流相似;塞车时汽车行驶缓慢,和河水杂质多而黏稠时流动缓慢相似。(指出比喻中的相似之处) ③生动形象地表现出 北京这条环路塞车之严重。

【思路】比喻+比喻解读(本体和喻体)+相似性解读+效果

1. D 本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

A.“我国在党的十八大以后,开始重视工匠精神”理解错误。原文是“我国自古就有尊崇和弘扬工匠精神的传统”;

B.“它和劳模精神、科学精神的内涵是完全一致的”理解错误。由原文“党的十九大报告提出‘弘扬劳模精神和工匠精神’”“党的十九届四中全会《决定》提出‘弘扬科学精神和工匠精神’”可知,它们的内涵不完全一致。

C.“我们已进入世界制造强国之列”理解错误。由原文“我国制造业大而不强”可知。

故选D

2. B 3. C

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

B.“技能人才从古至今一直都能够得到足够的重视”理解错误。依据原文“技能人才在传统社会一直得不到应有重视”可知,技能人才没有引起足够的重视;另外,因果关系错,“因此才会有瓷器、丝绸等精美制品”与技能人才得到足够的重视没有必然的因果。

故选B。

3. C 本题考查学生整合文中信息并进行推断的能力。

A.“在不久的将来,我国一定会成为世界制造业强国”分析错误。原文“精雕细琢、追求完美,实现产品从‘重量’到重质”的提升”只是有助于加快建设制造强国。

B.“技术工人的社会地位会逐渐降低”分析错误。原文“使他们在经济上有保障、发展上有空间、社会上有地位”是说,弘扬工匠精神,能够保障他们的社会地位,有利于提高技术工人的社会地位。

D.“必将”分析错误。健康市场环境和深厚人文素养只能为崇尚工匠精神提供良好的社会环境。

故选C。

4.B B.“不仅不能用刻板印象制造出气质高低好坏之分,还应更加注重追求‘阳刚之气’”逻辑关系错误,原文为“一方面,每个个体的天生气质和正当喜好不应有贵贱、高低、好坏之分,不应用刻板印象制造出更多的人为约束框架。另一方面,负责任、有担当、明是非、富有同情心和同理心等品质,是每一个人都应学习并追求的‘阳刚之气’”,可知不是递进关系,而是并列关系。

故选B。

5.A

本题考查学生对文本相关内容的概括和分析能力。

A.“是由古希腊人凭借强健的体魄在海上掠夺才创造的”曲解原文,原文为“希腊文明的璀璨众所周知,但鲜为人知的是若不是古希腊人凭借强健的体魄在海上掠夺时,通过腓尼基人学会了书写的艺术,当时的许多思想、著作或许就难以流传下来”,原因是古希腊人凭借强健的体魄在海上掠夺时学会了书写的艺术。

故选A。

6.①学校:设计更丰富的校园环境,提供配套设施,增加学生户外活动量。②教师:在课程学习中多强调一些英雄气,包容学生受挫,积极引导青少年提振自信心。③社会:通过影视媒体等多种渠道展示阳刚榜样,影响青少年。

本题考查学生筛选和概括信息的能力。

注意本题要求结合材料三回答。由材料三第一段“体育课和军训是培养的一种方式,但它们毕竟不可能承担如此多的功能,这就需要教师和学校设计更丰富的校园环境,提供更多的成长模式。同时,也需要教育大环境的配套,比如户外的集体活动能不能更多一些”可知学校可以设计更丰富的校园环境,提供配套设施,增加学生户外活动量。

由材料三第一段“对挫折教育的容忍度能不能更大一点?在文化课的学习中多强调一些英雄气,多讲一些团队合作的故事,等等”,材料三第二段“还有那个老话题,自信心培养很重要……这份自信正是阳刚之气的体现”可知教师可在课程学习中多强调一些英雄气,包容学生受挫,积极引导青少年提振自信心。

由材料三第三段“再说得开一点,在社会生活中,我们通过影视等渠道多给孩子们展示一些刚健质朴的形象,少一些阴柔躲闪的案例,是不是更能激发他们的责任意识呢”可知社会可通过影视媒体等多种渠道展示阳刚榜样,影响青少年。

7.D [A项“设悬念”是一种表达技巧,并非“描写手法”。B项小说并非在讲述“感恩的故事”,时代背景也不是“大饥饿时代”。C项不是表现王老汉“诚信”的形象,应是吴亚龙的。]

8.①第一处:“这天晚上,天下大雪,出奇的冷”,渲染气氛,交代了故事发生的背景,引出下文王老汉因冷不出门、吴亚龙留借据拿苕片的故事的叙写。②第二处:“原来下了雪,现在雪停了”,推动了情节的发展,为下文沿着清晰的脚印追寻偷苕片的人做铺垫,也暗指了吴亚龙选择在雪停之夜偷苕片,其实意并不在偷。

9、①吴亚龙一个勤劳、憨厚、淳朴、乐观、诚信的人。②吴亚龙用偷“苕片”留借条、准备靠做帮工来抵粮钱体现出他的憨厚、淳朴、诚信 ;“车到山前必有路,活人不能让尿憋死”欠账后准备用自己的双手偿还,体现出他的勤劳,乐观的心态。③王老汉是一个善良、厚道、有爱心、无私的人。④吴亚龙和父亲的对话中侧面表现出王老汉的的厚道;小说结尾,王老汉送了一大堆东西到吴亚龙家门口,没有留下一张纸条,体现出他有爱心,无私帮助别人不求回报的性格特征。(学生回答言之成理即可)

10、D 购:悬赏征求

11、B

12、A “在刘邦及诸侯的军营四面唱起楚歌”不当,选项对应信息在原文第一段,由“夜,夜,闻汉军四面皆楚歌”可知,是夜晚的时候楚军听到汉军都在唱着楚地的歌谣。

13、(1)项王于是带领着骑兵向东跑,到达东城,这时就只剩下二十八人。

(2)但是今天却终于被困在这里,这是上天要让我灭亡,不是我用兵打仗的错误啊。

14.C“渴望摆脱官场”理解错误,表达的是诗人官场失意,不得不寄情山水的无奈。

15.(1)拟人。“夸”与“斗”赋予漆燕、黄鹂、柳花、榆荚以人的情态,用词生动新颖,表现出春天的生机与情趣。(2)视听结合。春鸟争相鸣叫,柳花、榆荚竞相飞舞,真切描绘出春天的绚烂与美好。

16.书生意气,挥斥方遒。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

水何澹澹,山岛竦峙。

采菊东篱下,悠然见南山。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

青青子衿,悠悠我心。

17.(3 分)D[ 解析]本段文字主要在论述“家”与“国”的关系。

18. (3分)B【解析]源远流长:源头很远,流程很长;比喻历史悠久。绵延不绝:连续不断,一直延续;也 形容相同的自然景观一个接一个不间断地出现 。以己度人:拿自己的心思来衡最或揣度别人。推己及人:用 自己的心意去推想别人的心意 ;指设身处地替别入着想。古已有之:古时候就已经存在了。根深蒂固:比喻 基础稳固,不容易动摇。进程:事物发展变化或进行的过程 。过程:事情进行或事物发展所经过的程序。

19.( 3分)A[ 解析]”更迭”与“世事”搭配不当;” 对……"旬式与后文”对多元一体的国家……”形成统一关系。

20,①而对阳光却不那么在意 ②把自己全副武装起来 ③在适宜的阳光照射下

21.本题考查的是修辞手法。比喻是常见的修辞手法。从题目要求可以确定,答题思路先要找出比喻的地方,然后从相似性(本体和喻体之间)角度对比喻句内容进行分析。对这一句话的理解,要结合前一句子。“我决定步行回家,我喜欢走夜路,何况此时夜凉如冰,我越过立交桥,走进了二环路西侧人行道,这条环路是北京塞车最严重的道路之一。”紧随此句的是题目中的比喻句。“白天黑夜,红尘万丈,车流缓缓,永远像一条黏稠的河。”这一比喻句是用以形容”北京塞车最严重的道路。

比喻句的本体是路,不是车;喻体是”河“。那么”路“为什么像”河“呢?这二者间有什么相似的地方?

细想起来,相似点还不止一处。一是路和河的形状相似,曲折着向前延伸;

二是路上的车流和河中的水流相似,都是流动的,不是静态的;

三是塞车时汽车行驶缓慢,和河水杂质多而黏稠流动缓慢相似;

第三点的相似最为重要,也是这一比喻句所要表达的核心意思——塞车的路像黏稠的河——强调路上车多行进缓慢。综合起来参考答案如下:

【答案】比喻①句中把塞车的路比作黏稠的河;(回答比喻在文段中的体现)②这一比喻的相似性有:路和河的形状相似,车流和水流相似;塞车时汽车行驶缓慢,和河水杂质多而黏稠时流动缓慢相似。(指出比喻中的相似之处) ③生动形象地表现出 北京这条环路塞车之严重。

【思路】比喻+比喻解读(本体和喻体)+相似性解读+效果

同课章节目录