2.2大气的受热过程课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.2大气的受热过程课件(共34张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

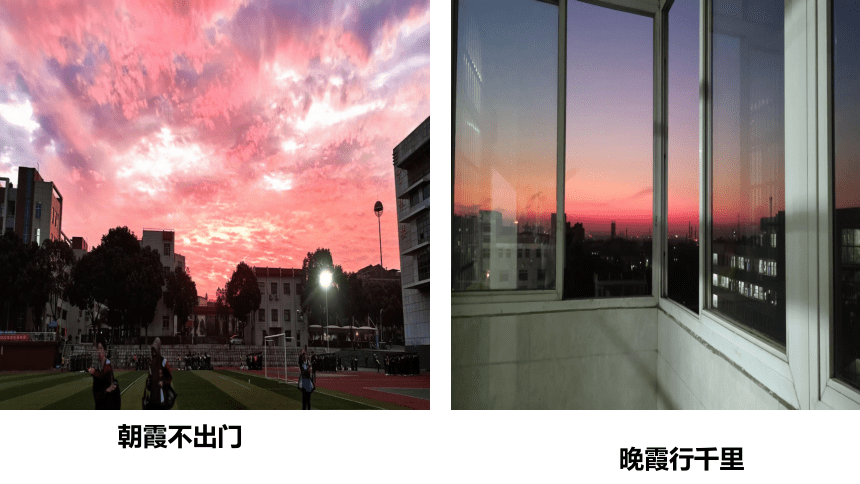

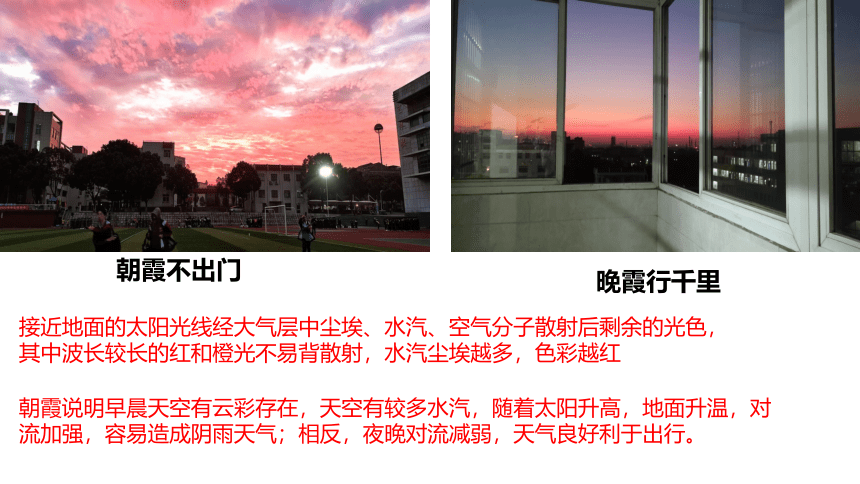

朝霞不出门

晚霞行千里

大气的受热过程

知识背景:

太阳辐射的组成

1.紫外区:波长<0.4

2.可见光区:

波长介于0.4-0.76

太阳辐射能量最集中部分

3.红外区:波长>0.76

太阳辐射为短波辐射

50%

7%

43%

纳米)

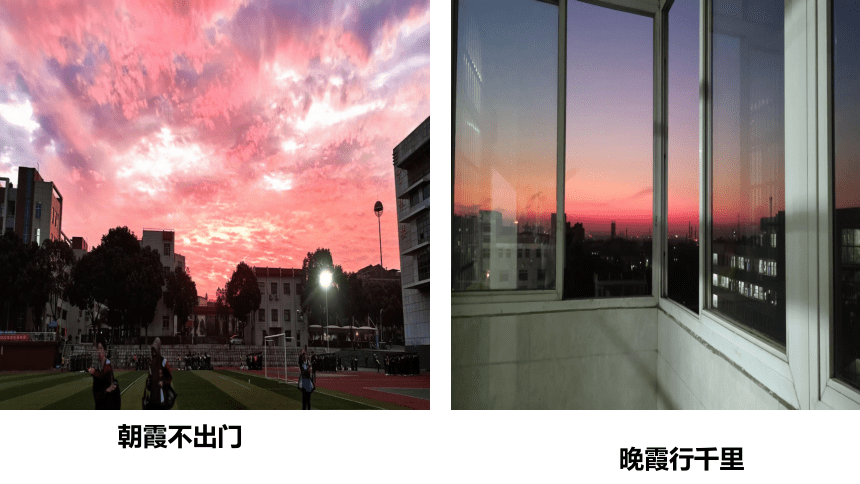

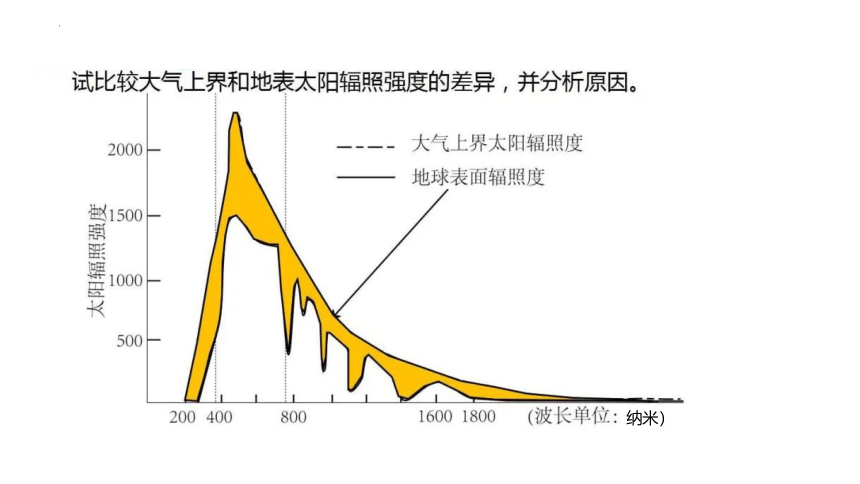

探究一:大气的削弱作用

1.太阳辐射的组成——吸收

参与的大气成分 削弱的太阳辐射 特点

臭氧

紫外线

有选择性

水汽、二氧化碳

红外线

有选择性

2.太阳辐射的组成——反射

参与的大气成分 削弱的太阳辐射 特点

云层

可见光

无选择性

3.太阳辐射的组成——散射

参与的大气成分 削弱的太阳辐射 特点

空气分子、微小尘埃

可见光中波长较短的蓝紫光

有选择性

较大颗粒尘埃

各种波长的太阳辐射

无选择性

灰白色的天空

蔚蓝色色的天空

夏季白天

气温不高

朝霞不出门

晚霞行千里

朝霞说明早晨天空有云彩存在,天空有较多水汽,随着太阳升高,地面升温,对流加强,容易造成阴雨天气;相反,夜晚对流减弱,天气良好利于出行。

接近地面的太阳光线经大气层中尘埃、水汽、空气分子散射后剩余的光色,

其中波长较长的红和橙光不易背散射,水汽尘埃越多,色彩越红

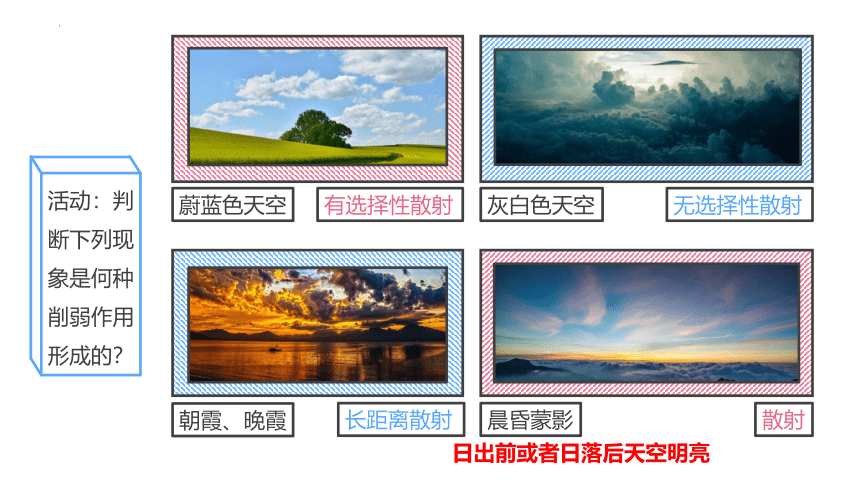

灰白色天空

无选择性散射

蔚蓝色天空

有选择性散射

朝霞、晚霞

长距离散射

晨昏蒙影

散射

活动:判断下列现象是何种削弱作用形成的?

日出前或者日落后天空明亮

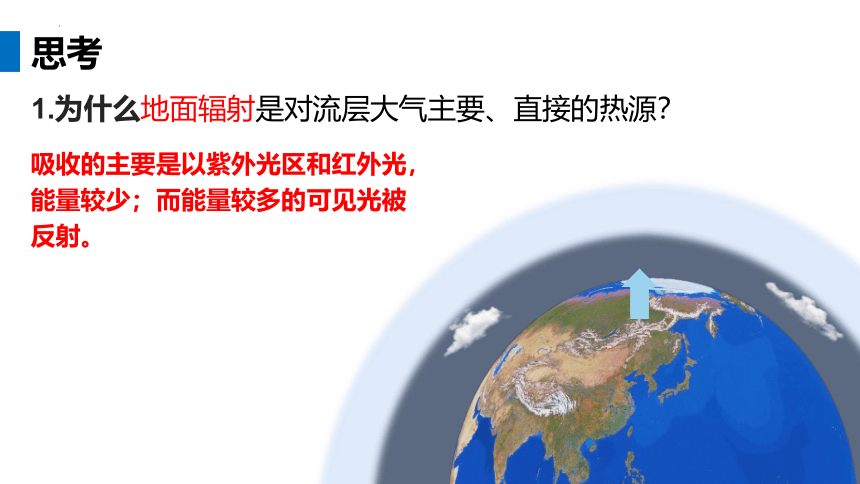

1.为什么地面辐射是对流层大气主要、直接的热源?

吸收的主要是以紫外光区和红外光,能量较少;而能量较多的可见光被反射。

思考

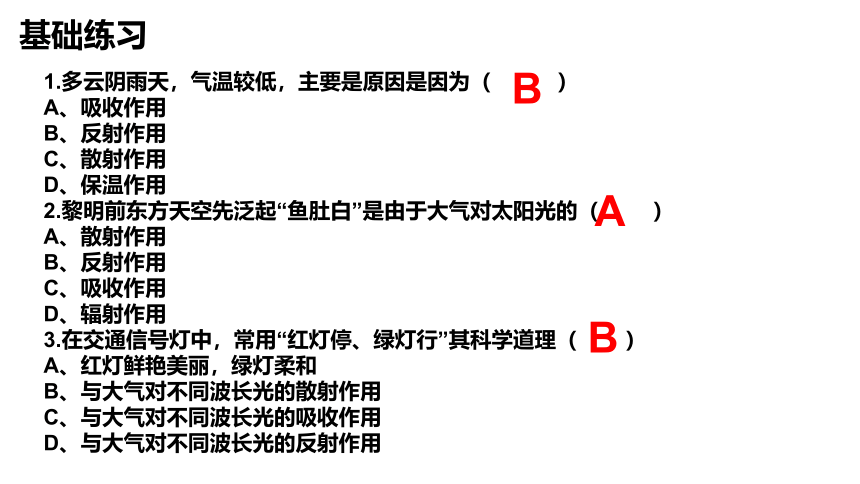

基础练习

1.多云阴雨天,气温较低,主要是原因是因为( )

A、吸收作用

B、反射作用

C、散射作用

D、保温作用

2.黎明前东方天空先泛起“鱼肚白”是由于大气对太阳光的( )

A、散射作用

B、反射作用

C、吸收作用

D、辐射作用

3.在交通信号灯中,常用“红灯停、绿灯行”其科学道理( )

A、红灯鲜艳美丽,绿灯柔和

B、与大气对不同波长光的散射作用

C、与大气对不同波长光的吸收作用

D、与大气对不同波长光的反射作用

B

A

B

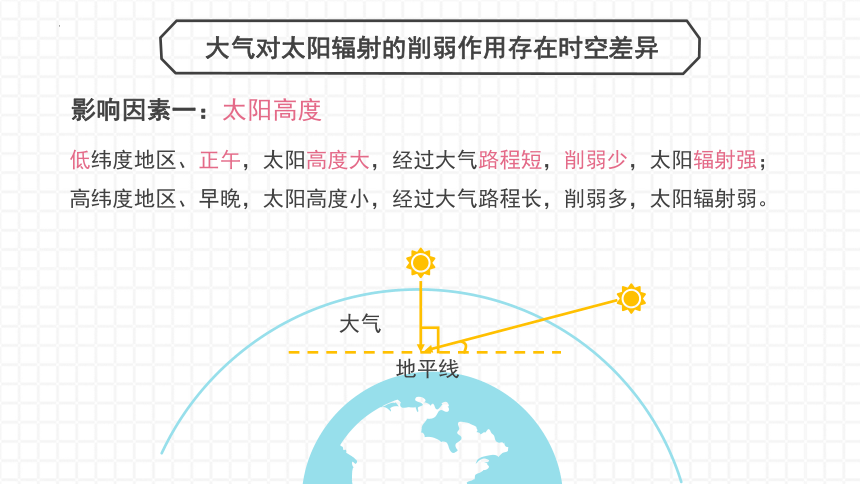

低纬度地区、正午,太阳高度大,经过大气路程短,削弱少,太阳辐射强;高纬度地区、早晚,太阳高度小,经过大气路程长,削弱多,太阳辐射弱。

影响因素一:太阳高度

大气对太阳辐射的削弱作用存在时空差异

大气

地平线

海拔高,空气稀薄,对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多。

影响因素二:海拔

大气对太阳辐射的削弱作用存在时空差异

西藏拉萨被称为“日光城”

大气对太阳辐射的削弱作用存在时空差异

晴天温度高,阴天温度低。

晴天云量少,大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高。

阴天云量多,大气对太阳辐射的削弱强,气温低。

影响因素三:天气

太阳辐射经过大气的削弱作用后到达地表

一部分被地面反射

一部分被地面吸收

吸收部分再次转化为地面辐射,波长较长

1.地表对太阳辐射的作用

地面辐射

太阳辐射

反射

吸收

1.比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

新雪、城市水泥路面、冰反射率较高;

地表不同性质地面的反射率

海洋、耕地、土壤反射率较低。

2.分析地面性质与反射率之间的关系

地面越光滑,反射率越高。

3.分析地面反射与地面吸收之间的关系

地面反射越多,地面吸收越少。

地表不同性质地面的反射率

二、大气对地面的保温作用

地面吸收

大气层

大气吸收

大气反射

太阳短波辐射

地面长波辐射

散

射

大气吸收

大 气 辐 射

大气升温后

大 气 辐 射

大气

逆辐射

保温

作用

(温室效应)

小组合作,探讨以下问题:

用语言描述大气的保温作用原理。

大气的保温作用对地球有什么意义?

H2O

CO2

探究二:大气的保温作用

大气的保温过程

地面

太阳

长波辐射

大气

逆辐射

(直接热源)

(根本热源)

短波辐射

太阳暖大地

大地暖大气

大气还大地

大气通过“截留加补偿”的方式对地球保温,即大气截留了绝大部分的地面辐射,又以大气逆辐射的形式返给地面,故对地面起到保温作用。如果没有这一系列复杂的“接力游戏”,地面的平均温度要低得多。

太阳

辐射

太阳

辐射

大气削弱

地面

辐射

地面反射

大气

逆辐射

大气

辐射

大气上界

短波辐射

长波辐射

小结——大气的保温作用

两种作用 大气对太阳辐射的削弱作用,大气对地面的保温作用

三个过程 太阳暖大地,大地暖大气,大气还大地

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

1.观察图2.10,找出地球比月球多了哪些辐射途径。

2.说明上述辐射途径对地球昼夜温差的影响。

3.说明月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多的原因。

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

1.观察图2.10,找出地球比月球多了哪些辐射途径或环节。

白天:

大气对太阳辐射的反射、吸收等作用;

大气对地面辐射的吸收作用;

射向地面的大气逆辐射。

夜晚:

大气吸收地面辐射;

大气逆辐射

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

2.说明上述辐射途径对地球昼夜温差的影响。

白天:地球大气削弱部分太阳辐射,使其不能全部到达地面,温度不致上升太高。

夜间:近地面大气吸收大部分地面辐射,又以大气逆辐射的方式还给地面,使地表降温速度减慢。

因此能够大幅度降低地球表面

的昼夜温差。

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

3.说明月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多的原因。

月球表面没有大气。

白天,太阳辐射全部到达月面,使月球表面温度迅速升高。

夜晚,月球表面辐射强烈,没有大气的保温作用,温度下降速度很快。所以月球表面温度昼夜变化比地球表面剧烈得多

(127℃—— -183℃)

影响昼夜温差大小的因素

1.天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱

——昼夜温差大

2.地势高低:地势高—大气稀薄——白天大气的削弱作用和夜晚的保温作用都弱

——昼夜温差大

3.下垫面性质:下垫面的比热容大——地面增温和降温速度都慢——昼夜温差小

——如海洋的昼夜温差一般小于陆地

云层厚薄

海拔高低

比热大小

用大气受热的原理解释地理现象

燃烧秸秆增加烟雾,二氧化碳等,增强大气逆辐射,提高温度。

燃烧秸秆

地面是对流层大气的直接热源,离地面越远温度越低。

高处不胜寒

太阳短波辐射可以穿过玻璃,进入温室内;地面吸收转化为地面长波辐射,无法穿过玻璃,大气逆辐射增强。

晴朗的夜晚,大气保温作用弱,地面辐射降温快。

玻璃温室

霜冻,多出现在晴朗的夜晚

思考

1.晚秋或寒冬,霜冻多出现在晴朗的夜晚;谚语“十雾九晴”的道理。

晴朗夜晚,大气逆辐射弱,地面热量散失快,气温低,易出现霜冻及雾等天气现象。

(解决措施:通过点火制造人造

烟雾,加强大气逆辐射)

大 气 辐 射

大气

逆辐射

思考

2.大气逆辐射是否只发生在夜晚?

大气逆辐射是大气辐射的一部分,是始终存在的。白天由于太阳辐射的影响,大气主要对太阳辐射起削弱作用;晚上由于没有太阳辐射,近地面受大气逆辐射的影响显著。

大气的受热过程示意图

思考

3.塑料大棚的保温原理

塑料大棚就像是地球的大气层一样,太阳短波辐射能够穿透大棚进入封闭空间。但地面长波辐射却无法穿透,因而其能量几乎都被截留在大棚空间内,导致温度上升迅速,起到保温作用。

太阳辐射

地面辐射

塑料大棚

大气保温作用原理

1.由于大气的热力作用( )

①霜冻多出现在晚秋多云的夜晚

②夏季多云的夜晚,气温比晴天低

③产生的温室效应,影响人类的生存

④“高处不胜寒”

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

2.气象谚语有:“露重见晴天”的说法,就此观察,下列叙述正确的是:

A.天空云量少,大气保温作用强

B.地面辐射强,地表降温慢

C.空气中水汽少,地表降温慢

D.大气逆辐射弱,地表降温快

练习

电视剧《闯关东》中的场景:“主人公朱开山为了避免所种的庄稼遭受霜冻危害,在深秋的夜晚带领全家及长工们在田间地头点燃了柴草……”。结合大气受热过程示意图,完成。

3.关于图中a、b、c所代表的内容,叙述正确的是( )

A.a代表大气的直接热源

B.a、b、c所代表的辐射波长的长短关系是aC.b代表的辐射主要被大气中的臭氧吸收

D.c代表的辐射与天气状况无关

4.朱开山一家燃烧柴草防御霜冻的做法,有利于( )

A.增强a辐射 B.增强b辐射

C.增强c辐射 D.改变b的辐射方向

a

b

c

大气上界

练习

某学校地理兴趣小组做了如下实验:做两个相同规格的玻璃箱(如图),甲底部放一层土,中午同时把两个玻璃箱放在日光下,十五分钟后,同时测玻璃箱里的气温,结果发现底部放土的比没有放土的足足高了3℃。据此完成:

5.该实验主要目的是测试 ( )

A.大气主要的直接热源 B.大气的热力运动

C.一天中最高气温出现的时刻 D.大气的温室效应

6.甲箱温度比乙箱温度高的原因是( )

A.太阳辐射强弱差异 B.地面辐射强弱差异

C.大气吸热强弱差异 D.大气辐射强弱差异

支架

支架

玻璃箱

土层

乙

甲

练习

朝霞不出门

晚霞行千里

大气的受热过程

知识背景:

太阳辐射的组成

1.紫外区:波长<0.4

2.可见光区:

波长介于0.4-0.76

太阳辐射能量最集中部分

3.红外区:波长>0.76

太阳辐射为短波辐射

50%

7%

43%

纳米)

探究一:大气的削弱作用

1.太阳辐射的组成——吸收

参与的大气成分 削弱的太阳辐射 特点

臭氧

紫外线

有选择性

水汽、二氧化碳

红外线

有选择性

2.太阳辐射的组成——反射

参与的大气成分 削弱的太阳辐射 特点

云层

可见光

无选择性

3.太阳辐射的组成——散射

参与的大气成分 削弱的太阳辐射 特点

空气分子、微小尘埃

可见光中波长较短的蓝紫光

有选择性

较大颗粒尘埃

各种波长的太阳辐射

无选择性

灰白色的天空

蔚蓝色色的天空

夏季白天

气温不高

朝霞不出门

晚霞行千里

朝霞说明早晨天空有云彩存在,天空有较多水汽,随着太阳升高,地面升温,对流加强,容易造成阴雨天气;相反,夜晚对流减弱,天气良好利于出行。

接近地面的太阳光线经大气层中尘埃、水汽、空气分子散射后剩余的光色,

其中波长较长的红和橙光不易背散射,水汽尘埃越多,色彩越红

灰白色天空

无选择性散射

蔚蓝色天空

有选择性散射

朝霞、晚霞

长距离散射

晨昏蒙影

散射

活动:判断下列现象是何种削弱作用形成的?

日出前或者日落后天空明亮

1.为什么地面辐射是对流层大气主要、直接的热源?

吸收的主要是以紫外光区和红外光,能量较少;而能量较多的可见光被反射。

思考

基础练习

1.多云阴雨天,气温较低,主要是原因是因为( )

A、吸收作用

B、反射作用

C、散射作用

D、保温作用

2.黎明前东方天空先泛起“鱼肚白”是由于大气对太阳光的( )

A、散射作用

B、反射作用

C、吸收作用

D、辐射作用

3.在交通信号灯中,常用“红灯停、绿灯行”其科学道理( )

A、红灯鲜艳美丽,绿灯柔和

B、与大气对不同波长光的散射作用

C、与大气对不同波长光的吸收作用

D、与大气对不同波长光的反射作用

B

A

B

低纬度地区、正午,太阳高度大,经过大气路程短,削弱少,太阳辐射强;高纬度地区、早晚,太阳高度小,经过大气路程长,削弱多,太阳辐射弱。

影响因素一:太阳高度

大气对太阳辐射的削弱作用存在时空差异

大气

地平线

海拔高,空气稀薄,对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多。

影响因素二:海拔

大气对太阳辐射的削弱作用存在时空差异

西藏拉萨被称为“日光城”

大气对太阳辐射的削弱作用存在时空差异

晴天温度高,阴天温度低。

晴天云量少,大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高。

阴天云量多,大气对太阳辐射的削弱强,气温低。

影响因素三:天气

太阳辐射经过大气的削弱作用后到达地表

一部分被地面反射

一部分被地面吸收

吸收部分再次转化为地面辐射,波长较长

1.地表对太阳辐射的作用

地面辐射

太阳辐射

反射

吸收

1.比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

新雪、城市水泥路面、冰反射率较高;

地表不同性质地面的反射率

海洋、耕地、土壤反射率较低。

2.分析地面性质与反射率之间的关系

地面越光滑,反射率越高。

3.分析地面反射与地面吸收之间的关系

地面反射越多,地面吸收越少。

地表不同性质地面的反射率

二、大气对地面的保温作用

地面吸收

大气层

大气吸收

大气反射

太阳短波辐射

地面长波辐射

散

射

大气吸收

大 气 辐 射

大气升温后

大 气 辐 射

大气

逆辐射

保温

作用

(温室效应)

小组合作,探讨以下问题:

用语言描述大气的保温作用原理。

大气的保温作用对地球有什么意义?

H2O

CO2

探究二:大气的保温作用

大气的保温过程

地面

太阳

长波辐射

大气

逆辐射

(直接热源)

(根本热源)

短波辐射

太阳暖大地

大地暖大气

大气还大地

大气通过“截留加补偿”的方式对地球保温,即大气截留了绝大部分的地面辐射,又以大气逆辐射的形式返给地面,故对地面起到保温作用。如果没有这一系列复杂的“接力游戏”,地面的平均温度要低得多。

太阳

辐射

太阳

辐射

大气削弱

地面

辐射

地面反射

大气

逆辐射

大气

辐射

大气上界

短波辐射

长波辐射

小结——大气的保温作用

两种作用 大气对太阳辐射的削弱作用,大气对地面的保温作用

三个过程 太阳暖大地,大地暖大气,大气还大地

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

1.观察图2.10,找出地球比月球多了哪些辐射途径。

2.说明上述辐射途径对地球昼夜温差的影响。

3.说明月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多的原因。

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

1.观察图2.10,找出地球比月球多了哪些辐射途径或环节。

白天:

大气对太阳辐射的反射、吸收等作用;

大气对地面辐射的吸收作用;

射向地面的大气逆辐射。

夜晚:

大气吸收地面辐射;

大气逆辐射

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

2.说明上述辐射途径对地球昼夜温差的影响。

白天:地球大气削弱部分太阳辐射,使其不能全部到达地面,温度不致上升太高。

夜间:近地面大气吸收大部分地面辐射,又以大气逆辐射的方式还给地面,使地表降温速度减慢。

因此能够大幅度降低地球表面

的昼夜温差。

活动探究一

说明地球大气的保温作用

地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。

3.说明月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多的原因。

月球表面没有大气。

白天,太阳辐射全部到达月面,使月球表面温度迅速升高。

夜晚,月球表面辐射强烈,没有大气的保温作用,温度下降速度很快。所以月球表面温度昼夜变化比地球表面剧烈得多

(127℃—— -183℃)

影响昼夜温差大小的因素

1.天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱

——昼夜温差大

2.地势高低:地势高—大气稀薄——白天大气的削弱作用和夜晚的保温作用都弱

——昼夜温差大

3.下垫面性质:下垫面的比热容大——地面增温和降温速度都慢——昼夜温差小

——如海洋的昼夜温差一般小于陆地

云层厚薄

海拔高低

比热大小

用大气受热的原理解释地理现象

燃烧秸秆增加烟雾,二氧化碳等,增强大气逆辐射,提高温度。

燃烧秸秆

地面是对流层大气的直接热源,离地面越远温度越低。

高处不胜寒

太阳短波辐射可以穿过玻璃,进入温室内;地面吸收转化为地面长波辐射,无法穿过玻璃,大气逆辐射增强。

晴朗的夜晚,大气保温作用弱,地面辐射降温快。

玻璃温室

霜冻,多出现在晴朗的夜晚

思考

1.晚秋或寒冬,霜冻多出现在晴朗的夜晚;谚语“十雾九晴”的道理。

晴朗夜晚,大气逆辐射弱,地面热量散失快,气温低,易出现霜冻及雾等天气现象。

(解决措施:通过点火制造人造

烟雾,加强大气逆辐射)

大 气 辐 射

大气

逆辐射

思考

2.大气逆辐射是否只发生在夜晚?

大气逆辐射是大气辐射的一部分,是始终存在的。白天由于太阳辐射的影响,大气主要对太阳辐射起削弱作用;晚上由于没有太阳辐射,近地面受大气逆辐射的影响显著。

大气的受热过程示意图

思考

3.塑料大棚的保温原理

塑料大棚就像是地球的大气层一样,太阳短波辐射能够穿透大棚进入封闭空间。但地面长波辐射却无法穿透,因而其能量几乎都被截留在大棚空间内,导致温度上升迅速,起到保温作用。

太阳辐射

地面辐射

塑料大棚

大气保温作用原理

1.由于大气的热力作用( )

①霜冻多出现在晚秋多云的夜晚

②夏季多云的夜晚,气温比晴天低

③产生的温室效应,影响人类的生存

④“高处不胜寒”

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

2.气象谚语有:“露重见晴天”的说法,就此观察,下列叙述正确的是:

A.天空云量少,大气保温作用强

B.地面辐射强,地表降温慢

C.空气中水汽少,地表降温慢

D.大气逆辐射弱,地表降温快

练习

电视剧《闯关东》中的场景:“主人公朱开山为了避免所种的庄稼遭受霜冻危害,在深秋的夜晚带领全家及长工们在田间地头点燃了柴草……”。结合大气受热过程示意图,完成。

3.关于图中a、b、c所代表的内容,叙述正确的是( )

A.a代表大气的直接热源

B.a、b、c所代表的辐射波长的长短关系是a

D.c代表的辐射与天气状况无关

4.朱开山一家燃烧柴草防御霜冻的做法,有利于( )

A.增强a辐射 B.增强b辐射

C.增强c辐射 D.改变b的辐射方向

a

b

c

大气上界

练习

某学校地理兴趣小组做了如下实验:做两个相同规格的玻璃箱(如图),甲底部放一层土,中午同时把两个玻璃箱放在日光下,十五分钟后,同时测玻璃箱里的气温,结果发现底部放土的比没有放土的足足高了3℃。据此完成:

5.该实验主要目的是测试 ( )

A.大气主要的直接热源 B.大气的热力运动

C.一天中最高气温出现的时刻 D.大气的温室效应

6.甲箱温度比乙箱温度高的原因是( )

A.太阳辐射强弱差异 B.地面辐射强弱差异

C.大气吸热强弱差异 D.大气辐射强弱差异

支架

支架

玻璃箱

土层

乙

甲

练习

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里