5.1第五单元 整本书阅读:《乡土中国》 课件(共96张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.1第五单元 整本书阅读:《乡土中国》 课件(共96张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-02 19:21:07 | ||

图片预览

文档简介

(共96张PPT)

统编版高一年级必修上册

第五单元 整本书阅读:《乡土中国》

一、作者简介

费孝通(1910-2005),字彝江。祖籍江苏吴江。著名社会学家。1936年赴英留学,1938年获伦敦大学哲学博士学位,同年回国。先后任云南大学、西南联合大学、清华大学教授,清华大学社会学系主任、副教务长。1949年后历任中央民族学院教授、副院长,中央人民政府民族事务委员会副主任,中国社会科学院民族研究所副所长、社会学研究所所长,北京大学社会学系教授等职。曾获美国马林诺夫斯基纪念奖、英国皇家人类学会的赫胥黎奖章、菲律宾“麦格赛”社会领袖奖等奖项。主要著作有《江村经济》《乡土中国》《生育制度》《民族与社会》《行行重行行》《乡土重建》等。其中,《乡土中国》及《生育制度》是学术界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的代表作。

二、写作背景

《乡土中国》这本书由费孝通先生在二十世纪四十年代应《世纪评论》之约,分期连载的十四篇文章组成,展现了那时作为中国基层社会的乡土中国的面貌。以农业这种生产方式为基础而产生的聚居,导致了群体间“熟悉”的关系;这种“熟悉”再联结血缘和地缘等因素,使乡土社会的结构出现“差序格局”;因为“熟悉”和“差序格局”,所以维持乡土社会结构的就必然是“礼治秩序”;乡土社会的本色——经验性社会决定乡土社会的变迁是很缓慢的。

三、阅读指导——整本书“二步阅读法”

第一步,粗读, 概括每一章主要内容并找出每一章的核心概念。

第二步,研读,反复阅读每一章内容,画出每一章的思维导图并对在阅读中发现的问题进行认真思考和尝试解答。

四、怎样画思维导图

1.确定主体:

(1)核心概念词:如乡土本色、熟人社会、文字下乡等

(2)框架关系:并列、总分、对比、流程等。

2.确定分支:包括分支的数量及图表样式。

3.确定分支的内容。

4.适当改变图形位置,使整体和谐协调。

任务一:内容概括

第一章 乡土本色

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章共17段。这一章是全书的总论,开篇就提出了“__________________”这一论断。中国社会的乡土性有三个特点,概括为:______________、____________________、___________。本篇描述了中国社会的基础,同时也是全书的基础。后文__________、__________之根源,都在于此“乡土性”。

从基层上看去,

离不了泥土

不流动性(聚村而居)

熟人社会

差序格局

礼俗社会

中国社会是乡土性的

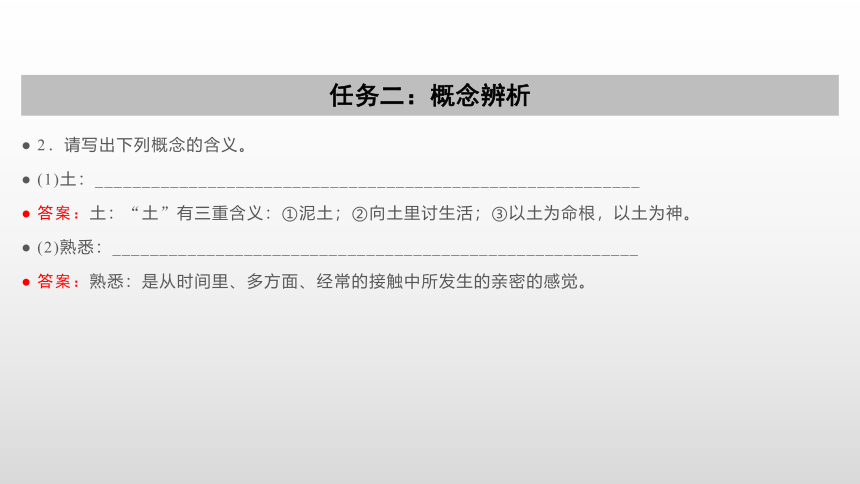

2.请写出下列概念的含义。

(1)土:__________________________________________________________

答案:土:“土”有三重含义:①泥土;②向土里讨生活;③以土为命根,以土为神。

(2)熟悉:________________________________________________________

答案:熟悉:是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

任务二:概念辨析

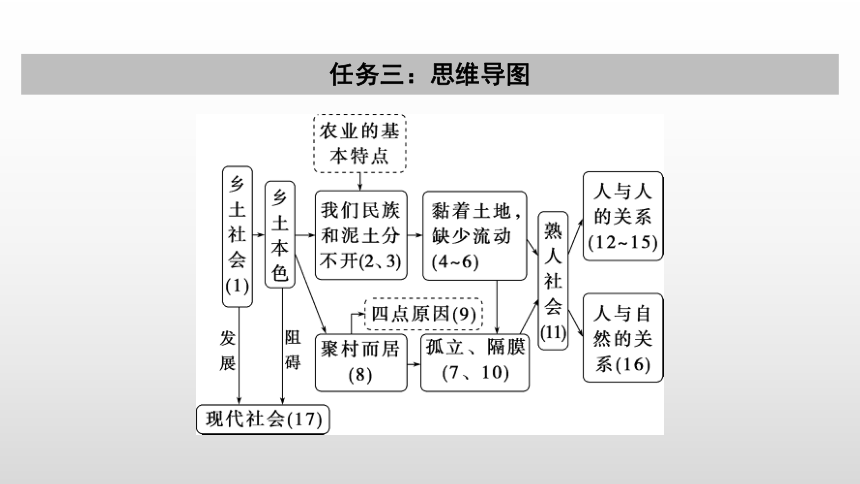

任务三:思维导图

3.乡土社会的诚信与现代社会的诚信的区别是什么?

答案:乡土社会的诚信是对行为规矩的坚守,现代社会的诚信是对契约的遵守。

任务四:学以致用

4.根据原文,乡土社会是一个熟悉的社会,人们之间具有怎样的关联?你认为现代社会生活中人与人之间的关联依然如此吗?为什么?

答案:乡土社会:亲密;自由、规矩、熟知;信任;心安。

现代社会:人与人之间的关联与乡土社会不同。相对而言,显得陌生、有隔膜;人与人之间的关联更多建立在利益之上,地缘、血缘的连接性变弱,人与人之间无法相互理解、信任。

5.文章阐述了乡土社会中人们在生活方式、行为习惯、思想观念方面的种种特征,最后提道:“从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。”你是否认同这一说法?请选择文中所述特征之一,联系生活实际和你的阅读体验,谈谈你对这一说法的认识与思考,字数不限。

答案:(示例)我同意作者的观点。在我们的乡土社会中,熟悉的乡邻之间是充满信任的。举个最简单的例子,左邻右舍之间借钱,一般不用打借条,而在现代社会中,这种相处方式也产生了弊端,一些人不守信用,辜负朋友、亲人的信任,携款逃跑的事件也时有发生,尤其是那种民间借贷现象,让很多家庭辛苦赚来的血汗钱付诸东流。所以在生活中,我们还是要提高警惕,对于乡土社会所养成的生活方式也要取其精华,去其糟粕。

第二章 文字下乡

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章共19段。本章是从______的角度阐述的。文中批驳了“城里人”对“乡下人”不识字的偏见,指出文字本身具有的传情达意的______性,指出在熟人社会中________、________和声音等都能很好地传情达意,得出“乡土中国________________”的结论。

空间

局限

表情

动作

不需要文字

2.写出下列概念的含义。

(1)愚:__________________________________________________________

答案:愚:说乡下人“愚”,不是指他们的智力有问题,知识有局限,而是指他们不识字,是文盲,而文盲并非出于“愚”,而是由于乡下本来无需文字。

(2)特殊语言:____________________________________________________

答案:特殊语言:非文字性的,可以用来传情达意的语言,如表情、肢体语言、行话等。

任务二:概念辨析

3.解释下列概念。

(1)面对面的社群:________________________________________________

答案:面对面的社群:指这种社会的人是在熟人里长大的,生活上互相合作的人都是天天见面的。面对面往来,直接接触,直接说话,相互之间用声气辨人,以眉目传情,指石为证,不需要说太多的话。

(2)借助文字的社会:______________________________________________

答案:借助文字的社会:针对面对面的乡土社会而言的,是现代化的社会。人与人之间用文字传情达意,文字只是一种工具,这工具本身是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

任务三:思维导图

4.文末说“所以提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础”。结合本篇及前一篇内容看,“文字和语言的基础”指什么?

答案:文字和语言的基础:指社会的特性,以及社会中人们交往和表达的特点。

任务四:学以致用

5.在辩论会上,围绕辩题“文字在乡下是多余的”展开辩论。请同学们确定自己的观点,从文中或生活中找到恰当的材料简要陈述。

答案:①乡下社会是 “熟人”社会、面对面的社群,人与人之间相当“熟悉”,足声、声气,甚至气味,都可以是足够的“报名”。他们有自己的“特殊语言”,不必求助于文字。②文字只是传情达意的一种工具,并非唯一的工具;而且这种工具本身是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

任务一:内容概括

第三章 再论文字下乡

1.请概括梳理本章的论证思路。

答案:第1段点明了作者的讨论方向。第2~5段阐述乡土社会是如何打破个人的今昔之隔和社会的世代之隔的。第6~15段从时间格局的角度、从记忆需要、词的两种形式即语言和文字各自的功能回应关系角度阐述了乡土社会没有文字的缘由。第16段是本篇的总结,表达了作者对“文字下乡”的看法。

2.请写出下列概念的内涵。

(1)时间阻隔:____________________________________________________

答案:时间阻隔包含两个方面:一方面是个人的今昔之隔,一方面是社会的世代之隔。

(2)记、忆:______________________________________________________

答案:“记”带有在当前为了将来有用而加以认取的意思。“忆”是为了当前有关而回想到过去经验。

(3)文化:________________________________________________________

答案:依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。

任务二:概念辨析

任务三:思维导图

3.综合《文字下乡》《再论文字下乡》两篇内容,你认为中国乡土社会没有文字的原因是什么?有哪些具体表现?

答案:原因是乡土社会中没有用文字来帮助人们在社会中生活的需要。

具体表现为:①乡土社会中,人与人是面对面的接触,语言是比文字表意功能更加完善的工具,而且还有表情、动作等象征体系帮助表达,根本用不着文字传情达意。②乡土社会中人的生活是定型的,语言足够传递世代经验,根本用不着文字帮助记忆。

任务四:学以致用

4.费孝通先生在《再论文字下乡》中说“乡下人没有文字的需要”,你是否认同这一观点?请联系现实生活或阅读体验,谈谈你的看法。

答案:(示例一)认同。 乡下人所处的乡土社会是历世不移的,人不仅在熟人中长大,而且还在熟悉的地方长大。在这种社会里,语言是足够传递世代间的经验的。当一个人在生活中遇到困难时,他必然能在一个比他年长的人那里得到解决这个困难的有效办法,用不着文字。时间上没有阻隔,全部文化可以在亲子之间传授无缺。

(示例二)不认同。在不流动的中国乡土社会中,虽然世代口耳相传、言传身教能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整地记录和保存。

任务一:内容概括

第四章 差序格局

1.请在横线上填入恰当的内容。

本篇共20段。第1~3段表述对“私”的个人看法。第4~10段提出了西洋社会是“团体格局”而中国社会是“差序格局”的观点,团体格局是________式,特征是__________,西洋家庭就是如此;而差序格局是________式的同心圆格局,特征是__________,中国家庭就是如此;不仅表现为亲属关系还表现在地缘关系上。

柴捆

界限分明

水波纹

伸缩自如

第11~19段从________家重“人伦”的角度阐述了中国社会差序格局结构的特点,指出了其以己为中心的自我主义和__________而无普遍的道德标准的特征,以及在关系上(儒家重人伦,讲究别父子、亲属、远近)、行为上(推己及人,克己复礼)以及政治(为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之)、价值观的次第性(修身齐家治国平天下)等方面的文化表现。第20段既是总结,也提出了下一篇的讨论话题。

这种差序格局的形成有以下几种因素:①血缘;②________;③经济水平;④__________;⑤知识文化水平。

儒

厚近薄远

地缘

政治地位

2.结合文本总结并辨析以下概念。

(1)差序格局:____________________________________________________

答案:由亲属关系和地缘关系所决定的有差等的次序关系。

(2)团体格局:____________________________________________________

答案:由若干人组成的,有一定界限的团体。

(3)私:__________________________________________________________

答案:不是自私,而是在差序格局里,由于缺乏对“公”的共识,而每个人对“公”与“私”划分的伸缩性又极强,所以“私”是一个相对的概念。

任务二:概念辨析

(4)个人主义:____________________________________________________

答案:个人是相对团体而说的,是分子对全体。在个人主义下,一方面是平等观念,指在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;一方面是宪法观念,指团体不能抹杀个人,只能在个人所愿意交出的一份权利上控制个人。

(5)自我主义:____________________________________________________

答案:一切价值是以“己”作为中心的主义,具有相对性和伸缩性。

任务三:思维导图

3.比如传统结构中,每一家以自己的地位为中心,在周围划出一个圈子也就是“街坊”。有喜事要请酒,生了孩子要送红鸡蛋,有丧事要出来助殓、抬棺材。在这个圈子内,发生的事情只与自家有关,超出范围则没有任何联系了。请结合乡土社会中的这些事例,谈谈你对“差序格局”的理解。

“差序格局”的特点:①以____________为中心;②格局中自己与他人的关系____________;③可大可小,_____________;④大小取决于自己(家庭)的社会影响。

任务四:学以致用

自己(家庭)

有亲疏远近

有伸缩性

4.举例论证现在“差序格局”受到的冲击。

答案:首先是城市化。其次,中国特有的生育制度减弱了血缘纽带的人际圈。再者,随着中华人民共和国成立后工业化范围的扩大,农村经济格局发生了很大变化。

任务一:内容概括

第五章 系维着私人的道德

1.请在横线处填入恰当的内容。

(1)本篇共18段。第1~2段阐述差序格局与团体格局是基于_____________而采取的两种不同社会结构,并阐述了社会结构格局差异会引起不同的道德观念的理论。第3~7段旨在阐述__________下的道德体系特征。第8~18段旨在阐释__________下的道德体系特征。

不同生存需要

团体格局

差序格局

(2)差序格局体系特征为:①不存在超越___________的道德观念或曰笼罩性的道德观念;②不同于基督教,没有__________的兼爱;③价值标准不能超脱于差序的________而存在。

(3)团体格局体系特征为:①发生了权利观念,互相尊重权利且团体要保障______的这些权利;②为防止代理人滥权产生________;③形成公务观念,公私事务分明;④讲公道。

私人关系

不分差序

人伦

个人

宪法

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)道德观念:____________________________________________________

答案:道德观念是在社会里生活的人自觉应当遵守社会行为规范的信念。

(2)系维着私人的道德:____________________________________________

答案:系维着私人的道德指一个差序格局的社会由无数私人关系搭成的网络,这网络的每一个结都附着一种道德要素。

(3)系维着人民的宪法:____________________________________________

答案:系维着人民的宪法指在道德体系发生权利的观念下,为防止团体代理人滥用权力而发生的宪法。

任务二:概念辨析

任务三:思维导图

任务四:学以致用

3.贾雨村攀附贾家后得以官复原职,在应天府知府任上审理薛蟠打死冯渊的命案,得知薛蟠属于“护官符”上的四大家族,便胡乱判了此案。这个现象表明了什么?

答案:这表明传统社会并没有超越团体的法律道德。

4.阅读下面的文字,回答下面问题。

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲。纠妻,祭仲女也,知之,谓其母曰:“父与夫孰亲?”母曰:“父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲反杀雍纠,戮之于市。厉公无奈祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏,厉公出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

在父亲和丈夫中,雍纠的妻子选择了谁?为什么?透过这个故事,思考:在乡土社会中,人们的道德行为具有什么特点?

答案:选择了父亲,因为在她看来,父亲与自己的关系更加亲近。在以雍姬为中心的差序格局中,父亲在更靠近中心的一圈。透过这个故事,我们可以发现,在乡土社会中,人们的道德、行为都会因为对象与自己的关系的远近而进行不同的对待。

参考译文:

郑厉公四年,祭仲专擅国家大权。郑厉公害怕祭仲对自己的君位不利,于是暗中派祭仲的女婿雍纠去杀祭仲。雍纠的妻子雍姬是祭仲的女儿,知道此事,对自己母亲说:“父亲与丈夫哪一个更亲近?”母亲说:“父亲只有一个,而任何男子,都可能成为一个女人的丈夫。”雍姬就告诉父亲祭仲雍纠的暗杀计划,祭仲杀死雍纠,并在大街上陈尸示众。郑厉公拿祭仲没办法,对雍纠很生气,说:“大事和妇女商量,死得理所当然。”同年夏天,郑厉公被赶到郑国边界的栎邑居住(一说逃亡到蔡国)。祭仲于是迎回郑昭公,六月二十 日,郑昭公回到郑国重新即位。

5.《孟子·尽心上》桃应问曰:“舜为天子,皋陶为士,瞽瞍(舜的父亲)杀人,则如之何?”孟子曰:“执之而已矣。”“然则舜不禁与?”曰:“夫舜恶得而禁之?夫有所受之也。”“然则舜如之何?”曰:“舜视弃天下,犹弃敝屣也。窃负而逃,遵海滨而处,终身欣然,乐而忘天下。”联系本章内容,说一说这段文字所体现的观点。

答案:本段话是说舜即使做了皇帝,也不能用对待其他国民的态度去对待他的父亲。孟子所回答的是这种冲突的理想解决法,他还是想两全,所以想出逃到海滨不受法律约束的地方去的办法。这说明团体道德的缺乏,在公私的冲突里看得更清楚。就是负有政治责任的君王,也得先完成私人的道德。

任务一:内容概括

第六章 家族

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章旨在阐释中国乡土社会中的基本社群——“________”的性质。作者首先明确了___________与团体格局、___________与团体在乡土社会和西方现代社会中是并存的、各有偏重的。而本章论及的乡土社会中的“__________”应该称为“大家庭”或“________”。

家

差序格局

社会圈子

家

小家族

2.请梳理本章的论证思路。

答案:全篇共14段。第1段作者对自己使用的基本概念进行了说明和区分。在第2~14段中,作者旨在阐述中国、西洋“家”的差异和“家”与“家族”的区别:第2段表达的是要据上述概念说明与区分作为乡土社会基本社群的“家”的性质;第3~4段阐明自己提出的新名词——“小家族”,是为了从结构的原则上说明中西社会里“家”的差异;第5~14段阐述了中西家庭在功能实现、结构形态、亲属原则、基本性质、凝合力量(情感表达与侧重、纪律与规范遵循)上的差异,同时也阐明了“家”与“家族”的区别。

3.在文本中标记以下概念,并在横线上填入恰当的文字。

(1)中国的家:一个按_______系不断扩大的________社群。它赋有政治、经济、宗教等复杂的功能,是一个长期性的________组织,家的大小是依着事业的大小而决定的。

(2)家庭:一个由________关系所构成的生育社群。________的功能是短期的,抚育孩子的目的就在于结束抚育,孩子长成后也就脱离了父母的抚育。它是__________性的,同时也是团体性的。

(3)社会圈子:即__________中所形成的社群。家庭、氏族、邻里、街坊、村落等都属于“社会圈子”。

(4)氏族:根据________亲属原则所组成的社群,在人类学中叫氏族。

任务二:概念辨析

父

氏族

事业

亲子

生育

暂时

差序格局

单系

任务三:思维导图

4.文言文中“人物传记”都有这样的介绍,如《三国演义》第36回徐庶这样介绍诸葛亮:

此人乃琅琊阳都人,复姓诸葛,名亮,字孔明,乃汉司隶校尉诸葛丰之后。其父名跬,字子贡,为泰山郡丞,早卒;亮从其叔玄。

《旧唐书·杜甫传》是这样开头的:

杜甫,字子美,本襄阳人,后徙河南巩县。曾祖依艺,位终巩令。祖审言,位终膳部员外郎,自有传。父闲,终奉天令。

任务四:学以致用

这两段文字,有一个共同点,就是介绍人物先介绍其祖先。这是为什么?

答案:古人介绍人物先介绍其祖先,是因为在传统中国,家是一个按父系不断绵续的事业性社群,承担着教化、祭祀上绵延不绝的任务。先介绍其先祖光辉业绩,是将其视为家族的延续。

5.费孝通先生认为传统乡土社会夫妻感情被抑制是因为家庭是事业性社群。你对这个观点认同吗?

答案:(示例一)认同。传统社会经济形态是以农耕为主,副业为辅。由于生产条件限制,只有集中资源,才能更好地完成生产。因此家是个事业性社群,在家长的主持之下更容易让资源配置合理。为了生存的事业,必须求效率,讲纪律,因而个人感情被抑制。

(示例二)不认同。夫妻感情被抑制的原因可能与传统社会女性地位低下、男女婚姻不自由有关系。

6.林黛玉与贾宝玉是姑舅亲,薛宝钗与贾宝玉是姨表亲,从差序格局角度上说,林黛玉与贾宝玉成亲似乎更亲,可是贾母、王夫人等长辈最后选择薛宝钗而非林黛玉和贾宝玉成婚,为什么?请简要回答,言之成理即可。

答案:他们是从家族作为事业社群具有的复杂功能角度来考虑的。

任务一:内容概括

第七章 男女有别

1.请在横线上填入恰当的内容。

本篇探讨中国传统__________的基本问题,用两种文化模式的对比分析了乡土社会________隔阂的原因。

乡土社会中的感情是_________________式的,现代社会是________式的。乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会联系是________的。因此害怕社会关系的破坏,故男女之间必须有一种安排,使他们之间不发生________的感情,这就是男女有别的原则。

感情定向

男女

亚普罗(阿波罗)

浮士德

稳定

激动性

第六章、第七章都是讨论乡土社会下的________关系,但第六章侧重对家族的功能和特色进行描述,以描述________为主;而第七章则引进阿波罗式与浮士德式这两个人类学概念,借此来分析乡土社会家族是单系主轴的________所在。二者构成因果关系。

群己

现象

原因

任务二:概念辨析

2.在文本中标记以下概念,并在横线上填入恰当的文字。

(1)男女有别:男女只在行为上按着一定的规则经营分工合作的______和生育的事业,他们不向对方希望心理上契合。

(2)感情定向:一个人发展他感情的方向,这个方向受______的规定。

(3)亚普罗式(阿波罗式)的文化:这种文化认定宇宙的安排有一个______的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它。

(4)浮士德式的文化:这种文化把______看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有了阻碍,生命也就失去了意义;把前途看成无尽的______过程,不断的变。

经济

文化

完善

冲突

创造

任务三:思维导图

3.说一说为什么我们现代社会里仍旧有重男轻女现象。

答案:传统社会非常看重家族血统的绵续,几乎所有家庭都以家大业大、子孙繁多为荣,在男婚女嫁的情况下,能延续香火的只有男性后代。因此,重男轻女就成了传统社会的普遍现象。随着时代的变迁,有的人已接触新思想,而有的人仍留有传统思想。所以仍旧会有重男轻女的思想。

任务四:学以致用

4.古诗文中常有类似“李十二(李白)”“刘十九(刘禹锡的族兄刘禹铜)”“《送元二使安西》中的元二”等称谓,这是乡土社会的什么现象,证明了什么观念?请简要回答,言之成理即可。

答案:这是乡土社会的家族中按照父系单向扩大亲属关系的排序现象。

任务一:内容概括

第八章 礼治秩序

1.请在横线处填入恰当的内容。

从第八章至第十一章,阐述的内容都是中国______制度。其中第八章说明了________作为一种行为规范在乡土社会中的必要性和重要性,礼治社会中人们是__________地服从成规。礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从________中养成了个人的敬畏之感,使人服膺。礼是可以为人所好的,所谓“富于好礼”。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是________社会的特色。

宗法

礼

主动

教化

乡土

2.在文本中标记以下概念,并在横线处填写恰当的文字。

(1)礼治:乡土社会是以“______”来维持社会秩序的。是“人们行为不受规律约束”、通过________养成个人敬畏感而“________地服于成规”。

(2)法治:社会上人和人的关系是根据“________”来维持的。是“人依法而治”。

(3)人治:是指有权力的人凭借________的好恶来规定社会上人和人的关系。

(4)礼:是社会________合式的行为规范。

任务二:概念辨析

礼

教化

主动

法律

一己

公认

任务三:思维导图

3.下面的材料证明了什么观点?请简要概括。

曾子寝疾,病。乐正子春坐于床下,曾元、曾申坐于足,童子隅坐而执烛。童子曰:“华而睆(huàn,美好),大夫之箦与?”子春曰:“止!”曾子闻之,瞿然曰:“呼!”曰:“华而睆,大夫之箦与?”曾子曰:“然。斯季孙之赐也,我未之能易也。元,起易箦。”曾元曰:“夫子之病革矣,不可以变。幸而至于旦,请敬易之。”曾子曰:“尔之爱我也不如彼。君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息。吾何求哉?吾得正而毙焉,斯已矣。”举扶而易之。反席未安而没。

答案:克己修身,主动服礼(以“礼”维持社会秩序)。

任务四:学以致用

4.结合下面两则材料,谈谈你对礼治社会的看法。

子贡欲去告朔之饩(xì)羊。子曰:“赐也,尔爱其羊,我爱其礼。”

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

答案:①人们对礼的服膺并非出于本能或天意,而是从教化中养成,即礼治是后天养成;②礼是社会公认合式的行为规范,对礼的主动遵守和维护就是对社会秩序的自觉维护,值得肯定;③礼治也存在不合理之处,如果顽固不化、不知变通,则显得迂腐可笑甚至冷酷无情。

任务一:内容概括

第九章 无讼

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章点明了中国在从乡土社会蜕变的过程中________秩序与________秩序的矛盾,现行的司法制度在乡下发生了很多的________作用。

理想的礼治社会是每个人都能_____地守规矩,不必有外在的监督。法治则并不考虑教化人,而在于保护_____的权利和社会的安全。现行的司法制度在乡间破坏了原有的________,但并不能有效地建立起法治秩序。

法治

礼治

副

自动

个人

礼治秩序

任务二:概念辨析

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)调解体系:____________________________________________________

答案:社会矛盾纠纷主要靠长老的调解,其实是一种教育过程。

(2)司法诉讼体系:________________________________________________

答案:按照法律保护权利不受侵犯的判决。刑罚的用意是保护个人的权利和社会的安全,并不教化人。

任务三:思维导图

3.清人曾说:“两争者,必至之势也,圣人者其然,帮不责人之争,而但讼其曲直。”又有“冤家宜解不宜结”。你认为这说明了传统社会怎样的现象?

答案:这说明传统社会重视道德教化,追求“无讼”的和谐境界。

任务四:学以致用

任务一:内容概括

第十章 无为政治

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章论述了社会冲突中的“________”与社会合作中的“________”,但在农业性的乡土社会中“________”的政治是最现实也是最理想的。在中国传统社会,为了皇权自身的维持,在历史的经验中,找到了“无为”的生存价值,确立了________政治的理想。

横暴权力

同意权力

无为

无为

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)社会冲突:____________________________________________________

答案:权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里。

(2)社会合作:____________________________________________________

答案:社会分工结果使得每个人都不能“不求人”而生活。

(3)横暴权力:____________________________________________________

答案:从社会冲突一方面着眼,权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里,权力是维持这种主从关系所必需的手段,具有压迫性质。

任务二:概念辨析

(4)同意权力:____________________________________________________

答案:从社会合作一方面着眼,社会分工的结果使得每个人都不能“不求人”而生活,其权力的基础是社会契约,是同意,权利与义务要相称。

(5)无为政治:____________________________________________________

答案:权力结构在人民实际生活上看,是松弛的、微弱的,是挂名的,是无为的。

(6)有为政治:____________________________________________________

答案:与无为政治相对应,即权力结构在人民生活实际中是有约束性的,同意权力、横暴权力都属于有为政治。

任务三:思维导图

3.《史记·曹相国世家》:“(曹)参代何为汉相国,举事无所变更,一遵萧何约束。”这则材料反映了本章的什么观点?请做简要回答。

答案:这则材料反映的是“无为政治”的观点。

任务四:学以致用

4.教育部《中小学班主任工作规定》中的教师“批评权”的规定一出,一石激起千层浪,《人民日报》载文《“批评权”为何遭尴尬 师生关系应走向理性正常》,新华网网评《也应关注老师不敢批评学生的苦衷》,《半月谈》刊文《班主任批评权规定引发争议被指让人不知所措》。教师批评学生是教师职务天然蕴含的公权力,何以在当今成为一个问题?教师正常的“批评权”引起主流媒体争相报道和民众广泛议论,从教化的角度,你觉得教师的批评权是“横暴权力”还是“同意权力”? 请根据文本简要分析。

答案:略。言之成理即可。

任务一:内容概括

第十一章 长老统治

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章指明在中国传统乡土社会的权力结构中,与“__________”“同意权力”并存的还有“____________”,中国政治性质用民主或不民主形容都是不合适的,于是作者使用了“____________”一词。

社会中的规律是要人遵守的,规律的内容是要人明白的,这就有了教化式权力的出现。教化式权力虽然在________关系中表现最明显,但扩大到成人之间的关系必须得有个假定的文化,而年长者握有强制年幼的人的________权力。

横暴权力

教化权力

长老统治

亲子

教化

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)社会继替:____________________________________________________

答案:社会成员新陈代谢的过程。

(2)教化权力:____________________________________________________

答案:发生于社会继替的过程中,同爸爸式的权力(或称长老权力),是为了被教化者,而不是为了统治关系。

任务二:概念辨析

(3)长老统治:____________________________________________________

答案:在乡土社会的权力结构中,有一种教化权力(长老权力)与“横暴权力”和“同意权力”并存。它既非民主又异于不民主的专制,难以用民主或不民主的尺度来衡量,这种统治叫“长老统治”。

任务三:思维导图

3.参照示例,分别写出这些诗词曲等文化产物的教化意义(作用)。

示例:到中流击水,浪遏飞舟?(毛泽东《沁园春·长沙》)——树立志向,勇于搏击

(1)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(范仲淹《岳阳楼记》) ——______ _______________

(2)周公吐哺,天下归心。(曹操《短歌行》)——____________________

任务四:学以致用

忧国

忧民,先人后己

思慕贤才,建功立业

4.文本第三段举了“用筷子夹豆腐,穿了高跟鞋跳舞不践别人的脚”的例子,是为了证明什么观点?你还能列举这样的例子吗?

答案:社会中的有些规律是强制的结果。这样的例子很多,如冬天早上起来上学等。

任务一:内容概括

第十二章 血缘和地缘

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章说明血缘是_______社会的基础,而地缘是_______社会的基础,在亲密的________社会中契约是很难生存的。

血缘的意思是人和人的________和义务根据亲属关系来决定,血缘是稳定的力量,地缘不过是血缘的投影。商业是在血缘之外发生的,________是从商业里发展出来的。

身份

契约

血缘

权利

地缘

任务二:概念辨析

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)亲属:________________________________________________________

答案:亲属是由生育和婚姻所构成的关系。

(2)契约:________________________________________________________

答案:契约是指陌生人中所作的约定。

任务三:思维导图

3.同学们,我们在填各种表格时经常遇到“籍贯”一栏,你是怎么填的?为什么这样填写呢?你认为符合本章节的什么观点?请简要回答。

答案:我们一般填的都是所谓的老家,大都取决于父辈。因为籍贯其实就是血缘在空间的投影。

任务四:学以致用

4.人们常说“熟人生意难做”,请从血缘社会角度分析。

答案:因为商业是从地缘社会发展出来的,以陌生人中所作的约定为基础,所以在以人情来维持社会关系的血缘社会中,商业是难以存在的。在熟人那里做生意是很难不欠人情的,如果长时间欠人情,商业就难以发展,所以商业是在血缘外发展的。人们需要在血缘关系之外建立商业基础。这就是熟人的生意难做的原因。

5.中国自古以来就说“亲兄弟,明算账”,又说“打虎亲兄弟,上阵父子兵”,这似乎是互相矛盾的,依据本章观点,简要阐述你的理解。

答案:(示例)①“亲兄弟”是自然法上的身份赋予;“明算账”是契约法上的利益联合与风险共担,强调的是契约,具有现代社会的特征。②“打虎亲兄弟,上阵父子兵”强调亲情永远是解忧脱困最直接、最有效、最有力的方法和路径,强调的是血缘,体现了乡土社会的特征。两者角度并非完全一致,因此不存在完全意义上的矛盾。

任务一:内容概括

第十三章 名实的分离

1.请在横线处填入恰当的内容。

本章论述了在社会变迁快的情况下,会产生________权力;在社会变迁慢的情况下,________权力继续发生作用。注释的变动方式可以引起________之间的极大分离,虚伪在这种情境下是无可避免而且是必需的。

时势

长老

名实

在变动(速率)很慢的乡土社会里,“社会变迁可以吸收在__________之中”“社会变迁也不会引起人事的冲突”,我们可以称这个社会是安定的。在这种安定的社会中,“__________是维持长老权力的形式而注入变动的内容”。“在________权力下,传统的形式是不准反对的,但是只要表面上承认这形式,内容却可以经注释而改变”。“名实之间的距离跟着社会变迁速率而增加”。

社会继替

注释

长老

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)社会变迁:____________________________________________________

答案:社会结构本身的变动。

(2)时势权力:____________________________________________________

答案:在社会变迁之际,在惶惑和无措中能提出方法与方向的人,他可以支配跟从他的群众时所产生的权力。也指从知识里得来的权力。

(3)注释:________________________________________________________

答案:维持长老权力的形式而注入变动的内容。它是乡土社会长老权力谋求与社会变迁相适应的方式。

任务二:概念辨析

任务三:思维导图

3.电影《小猪佩奇过大年》的宣传片《啥是佩奇》刷爆了网络,成为一部“现象级短视频”。视频讲述了一个当代中国故事:

在乡村居住的爷爷盼着城市里的儿子一家回来过年,电话里,孙子说要一个佩奇。没看过动画片的爷爷自然不知何为佩奇,于是问遍全村,得到了诸多令人啼笑皆非的答案,最终,凭着“小猪、粉的”两个词,老人开始为孙子准备这份礼物。可谁知,临近年关,儿子却说不回来了,要接

任务四:学以致用

老人去城里过年。餐桌上,当老人一件件掏出土特产时,观众看到的是儿媳脸上的尴尬,观众也在预期,老人拿不出佩奇时孙子的失望,可短片的精彩之处来了,老人拿出了一个用鼓风机制作的“硬核佩奇”,迎来了孙子和观众的欢呼,老人也成为“硬核爷爷”。

联系本章学习的内容,写出所体现的“乡土中国”观点。

答案:(示例)从事件来看,不变的是“春节团圆”(名),“长者”爷爷面对新的世界时变得“无知”(实),亲情(血缘)因城乡、年龄的差异而产生隔阂(名与实的分离)。

4.家谱是一种以表谱形式来记载一个家族的世系繁衍及重要人物事迹的书。近年来,广大农村地区兴起了一股修缮宗谱之风。你觉得这一文化风气是应该得到必要鼓励,还是要适当抑制?请结合本章观点谈谈你的看法。

答案:略。言之有理即可。

任务一:内容概括

第十四章 从欲望到需要

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章详细区分了欲望和________,在乡土社会中自然已经做好选择,人们只需靠经验按________去行事,而城市却不然。

需要

欲望

从欲望到需要是__________中一个很重要的里程碑。欲望如果要能通过抑制对行为有所控制,它必须是行为者所自觉的。自觉是说行为者知道自己要的是什么。在乡土社会中________经过文化的陶冶可以作为行为的指导,结果是印合于生存的条件。但这种印合不是________的。

随着社会变动________,人们发现欲望并不是最后的动机,而是为了达到生存条件所创下的动机。当把生存条件变为自觉,自觉的生存条件是“________”。

社会变迁

欲望

自觉

加快

需要

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)欲望:________________________________________________________

答案:是人类在取舍之间的根据,是不自觉的本能反应。

(2)需要:________________________________________________________

答案:是人类自觉追求的生存条件,是自觉的、有计划的本能反应。

任务二:概念辨析

(3)功能:________________________________________________________

答案:是从客观地位去看一项行为对于个人生存和社会完整上所发生的作用。

(4)社会计划:____________________________________________________

答案:是指对未来行动的事先安排,社会计划的主要任务,就是根据社会的需要和实力,确定社会在一定时期内的发展目标,通过计划的编制和执行,有效地利用人力、物力和财力等资源,取得最佳的经济效益、社会效益和环境效益。

任务三:思维导图

3.电视纪录片里有一个故事:淘金店老板雇了一群印度人,他们每天都要帮老板干一些非常低级的工作,从泥水里淘出金子。工作辛苦,待遇很差,还时常被老板压榨工资。工人们几十个人挤在一个房间,睡觉就直接躺在水泥地板上。

他们抱怨这样的工作,向老板提出抗议,却没有一个人想着去改变。

任务四:学以致用

只有一个工人,他认为自己需要一个独立的房间,于是想出了一个主意。他决定自己去找被老板垄断的“货源”,赚取自己的“赎身费”。 他的计划并不完美,但是他成功了,并最终搬出了老板的房子,和朋友一起在外面租了一个房子。

“一群人”和“一个人”各代表的是什么“驱动”?“一群人”没有成功,“一个人”成功了,为什么?

答案:(1)“一群人”是“欲望驱动”,“一个人”是“需要驱动”。(2)因为“欲望驱动”依靠的是人本能的对成功的渴望,“需要驱动”依靠的不限于此,以“需要”为驱动的人,有计划、有目标,自我价值认同感高。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

统编版高一年级必修上册

第五单元 整本书阅读:《乡土中国》

一、作者简介

费孝通(1910-2005),字彝江。祖籍江苏吴江。著名社会学家。1936年赴英留学,1938年获伦敦大学哲学博士学位,同年回国。先后任云南大学、西南联合大学、清华大学教授,清华大学社会学系主任、副教务长。1949年后历任中央民族学院教授、副院长,中央人民政府民族事务委员会副主任,中国社会科学院民族研究所副所长、社会学研究所所长,北京大学社会学系教授等职。曾获美国马林诺夫斯基纪念奖、英国皇家人类学会的赫胥黎奖章、菲律宾“麦格赛”社会领袖奖等奖项。主要著作有《江村经济》《乡土中国》《生育制度》《民族与社会》《行行重行行》《乡土重建》等。其中,《乡土中国》及《生育制度》是学术界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的代表作。

二、写作背景

《乡土中国》这本书由费孝通先生在二十世纪四十年代应《世纪评论》之约,分期连载的十四篇文章组成,展现了那时作为中国基层社会的乡土中国的面貌。以农业这种生产方式为基础而产生的聚居,导致了群体间“熟悉”的关系;这种“熟悉”再联结血缘和地缘等因素,使乡土社会的结构出现“差序格局”;因为“熟悉”和“差序格局”,所以维持乡土社会结构的就必然是“礼治秩序”;乡土社会的本色——经验性社会决定乡土社会的变迁是很缓慢的。

三、阅读指导——整本书“二步阅读法”

第一步,粗读, 概括每一章主要内容并找出每一章的核心概念。

第二步,研读,反复阅读每一章内容,画出每一章的思维导图并对在阅读中发现的问题进行认真思考和尝试解答。

四、怎样画思维导图

1.确定主体:

(1)核心概念词:如乡土本色、熟人社会、文字下乡等

(2)框架关系:并列、总分、对比、流程等。

2.确定分支:包括分支的数量及图表样式。

3.确定分支的内容。

4.适当改变图形位置,使整体和谐协调。

任务一:内容概括

第一章 乡土本色

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章共17段。这一章是全书的总论,开篇就提出了“__________________”这一论断。中国社会的乡土性有三个特点,概括为:______________、____________________、___________。本篇描述了中国社会的基础,同时也是全书的基础。后文__________、__________之根源,都在于此“乡土性”。

从基层上看去,

离不了泥土

不流动性(聚村而居)

熟人社会

差序格局

礼俗社会

中国社会是乡土性的

2.请写出下列概念的含义。

(1)土:__________________________________________________________

答案:土:“土”有三重含义:①泥土;②向土里讨生活;③以土为命根,以土为神。

(2)熟悉:________________________________________________________

答案:熟悉:是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

任务二:概念辨析

任务三:思维导图

3.乡土社会的诚信与现代社会的诚信的区别是什么?

答案:乡土社会的诚信是对行为规矩的坚守,现代社会的诚信是对契约的遵守。

任务四:学以致用

4.根据原文,乡土社会是一个熟悉的社会,人们之间具有怎样的关联?你认为现代社会生活中人与人之间的关联依然如此吗?为什么?

答案:乡土社会:亲密;自由、规矩、熟知;信任;心安。

现代社会:人与人之间的关联与乡土社会不同。相对而言,显得陌生、有隔膜;人与人之间的关联更多建立在利益之上,地缘、血缘的连接性变弱,人与人之间无法相互理解、信任。

5.文章阐述了乡土社会中人们在生活方式、行为习惯、思想观念方面的种种特征,最后提道:“从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。”你是否认同这一说法?请选择文中所述特征之一,联系生活实际和你的阅读体验,谈谈你对这一说法的认识与思考,字数不限。

答案:(示例)我同意作者的观点。在我们的乡土社会中,熟悉的乡邻之间是充满信任的。举个最简单的例子,左邻右舍之间借钱,一般不用打借条,而在现代社会中,这种相处方式也产生了弊端,一些人不守信用,辜负朋友、亲人的信任,携款逃跑的事件也时有发生,尤其是那种民间借贷现象,让很多家庭辛苦赚来的血汗钱付诸东流。所以在生活中,我们还是要提高警惕,对于乡土社会所养成的生活方式也要取其精华,去其糟粕。

第二章 文字下乡

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章共19段。本章是从______的角度阐述的。文中批驳了“城里人”对“乡下人”不识字的偏见,指出文字本身具有的传情达意的______性,指出在熟人社会中________、________和声音等都能很好地传情达意,得出“乡土中国________________”的结论。

空间

局限

表情

动作

不需要文字

2.写出下列概念的含义。

(1)愚:__________________________________________________________

答案:愚:说乡下人“愚”,不是指他们的智力有问题,知识有局限,而是指他们不识字,是文盲,而文盲并非出于“愚”,而是由于乡下本来无需文字。

(2)特殊语言:____________________________________________________

答案:特殊语言:非文字性的,可以用来传情达意的语言,如表情、肢体语言、行话等。

任务二:概念辨析

3.解释下列概念。

(1)面对面的社群:________________________________________________

答案:面对面的社群:指这种社会的人是在熟人里长大的,生活上互相合作的人都是天天见面的。面对面往来,直接接触,直接说话,相互之间用声气辨人,以眉目传情,指石为证,不需要说太多的话。

(2)借助文字的社会:______________________________________________

答案:借助文字的社会:针对面对面的乡土社会而言的,是现代化的社会。人与人之间用文字传情达意,文字只是一种工具,这工具本身是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

任务三:思维导图

4.文末说“所以提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础”。结合本篇及前一篇内容看,“文字和语言的基础”指什么?

答案:文字和语言的基础:指社会的特性,以及社会中人们交往和表达的特点。

任务四:学以致用

5.在辩论会上,围绕辩题“文字在乡下是多余的”展开辩论。请同学们确定自己的观点,从文中或生活中找到恰当的材料简要陈述。

答案:①乡下社会是 “熟人”社会、面对面的社群,人与人之间相当“熟悉”,足声、声气,甚至气味,都可以是足够的“报名”。他们有自己的“特殊语言”,不必求助于文字。②文字只是传情达意的一种工具,并非唯一的工具;而且这种工具本身是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

任务一:内容概括

第三章 再论文字下乡

1.请概括梳理本章的论证思路。

答案:第1段点明了作者的讨论方向。第2~5段阐述乡土社会是如何打破个人的今昔之隔和社会的世代之隔的。第6~15段从时间格局的角度、从记忆需要、词的两种形式即语言和文字各自的功能回应关系角度阐述了乡土社会没有文字的缘由。第16段是本篇的总结,表达了作者对“文字下乡”的看法。

2.请写出下列概念的内涵。

(1)时间阻隔:____________________________________________________

答案:时间阻隔包含两个方面:一方面是个人的今昔之隔,一方面是社会的世代之隔。

(2)记、忆:______________________________________________________

答案:“记”带有在当前为了将来有用而加以认取的意思。“忆”是为了当前有关而回想到过去经验。

(3)文化:________________________________________________________

答案:依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。

任务二:概念辨析

任务三:思维导图

3.综合《文字下乡》《再论文字下乡》两篇内容,你认为中国乡土社会没有文字的原因是什么?有哪些具体表现?

答案:原因是乡土社会中没有用文字来帮助人们在社会中生活的需要。

具体表现为:①乡土社会中,人与人是面对面的接触,语言是比文字表意功能更加完善的工具,而且还有表情、动作等象征体系帮助表达,根本用不着文字传情达意。②乡土社会中人的生活是定型的,语言足够传递世代经验,根本用不着文字帮助记忆。

任务四:学以致用

4.费孝通先生在《再论文字下乡》中说“乡下人没有文字的需要”,你是否认同这一观点?请联系现实生活或阅读体验,谈谈你的看法。

答案:(示例一)认同。 乡下人所处的乡土社会是历世不移的,人不仅在熟人中长大,而且还在熟悉的地方长大。在这种社会里,语言是足够传递世代间的经验的。当一个人在生活中遇到困难时,他必然能在一个比他年长的人那里得到解决这个困难的有效办法,用不着文字。时间上没有阻隔,全部文化可以在亲子之间传授无缺。

(示例二)不认同。在不流动的中国乡土社会中,虽然世代口耳相传、言传身教能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整地记录和保存。

任务一:内容概括

第四章 差序格局

1.请在横线上填入恰当的内容。

本篇共20段。第1~3段表述对“私”的个人看法。第4~10段提出了西洋社会是“团体格局”而中国社会是“差序格局”的观点,团体格局是________式,特征是__________,西洋家庭就是如此;而差序格局是________式的同心圆格局,特征是__________,中国家庭就是如此;不仅表现为亲属关系还表现在地缘关系上。

柴捆

界限分明

水波纹

伸缩自如

第11~19段从________家重“人伦”的角度阐述了中国社会差序格局结构的特点,指出了其以己为中心的自我主义和__________而无普遍的道德标准的特征,以及在关系上(儒家重人伦,讲究别父子、亲属、远近)、行为上(推己及人,克己复礼)以及政治(为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之)、价值观的次第性(修身齐家治国平天下)等方面的文化表现。第20段既是总结,也提出了下一篇的讨论话题。

这种差序格局的形成有以下几种因素:①血缘;②________;③经济水平;④__________;⑤知识文化水平。

儒

厚近薄远

地缘

政治地位

2.结合文本总结并辨析以下概念。

(1)差序格局:____________________________________________________

答案:由亲属关系和地缘关系所决定的有差等的次序关系。

(2)团体格局:____________________________________________________

答案:由若干人组成的,有一定界限的团体。

(3)私:__________________________________________________________

答案:不是自私,而是在差序格局里,由于缺乏对“公”的共识,而每个人对“公”与“私”划分的伸缩性又极强,所以“私”是一个相对的概念。

任务二:概念辨析

(4)个人主义:____________________________________________________

答案:个人是相对团体而说的,是分子对全体。在个人主义下,一方面是平等观念,指在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;一方面是宪法观念,指团体不能抹杀个人,只能在个人所愿意交出的一份权利上控制个人。

(5)自我主义:____________________________________________________

答案:一切价值是以“己”作为中心的主义,具有相对性和伸缩性。

任务三:思维导图

3.比如传统结构中,每一家以自己的地位为中心,在周围划出一个圈子也就是“街坊”。有喜事要请酒,生了孩子要送红鸡蛋,有丧事要出来助殓、抬棺材。在这个圈子内,发生的事情只与自家有关,超出范围则没有任何联系了。请结合乡土社会中的这些事例,谈谈你对“差序格局”的理解。

“差序格局”的特点:①以____________为中心;②格局中自己与他人的关系____________;③可大可小,_____________;④大小取决于自己(家庭)的社会影响。

任务四:学以致用

自己(家庭)

有亲疏远近

有伸缩性

4.举例论证现在“差序格局”受到的冲击。

答案:首先是城市化。其次,中国特有的生育制度减弱了血缘纽带的人际圈。再者,随着中华人民共和国成立后工业化范围的扩大,农村经济格局发生了很大变化。

任务一:内容概括

第五章 系维着私人的道德

1.请在横线处填入恰当的内容。

(1)本篇共18段。第1~2段阐述差序格局与团体格局是基于_____________而采取的两种不同社会结构,并阐述了社会结构格局差异会引起不同的道德观念的理论。第3~7段旨在阐述__________下的道德体系特征。第8~18段旨在阐释__________下的道德体系特征。

不同生存需要

团体格局

差序格局

(2)差序格局体系特征为:①不存在超越___________的道德观念或曰笼罩性的道德观念;②不同于基督教,没有__________的兼爱;③价值标准不能超脱于差序的________而存在。

(3)团体格局体系特征为:①发生了权利观念,互相尊重权利且团体要保障______的这些权利;②为防止代理人滥权产生________;③形成公务观念,公私事务分明;④讲公道。

私人关系

不分差序

人伦

个人

宪法

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)道德观念:____________________________________________________

答案:道德观念是在社会里生活的人自觉应当遵守社会行为规范的信念。

(2)系维着私人的道德:____________________________________________

答案:系维着私人的道德指一个差序格局的社会由无数私人关系搭成的网络,这网络的每一个结都附着一种道德要素。

(3)系维着人民的宪法:____________________________________________

答案:系维着人民的宪法指在道德体系发生权利的观念下,为防止团体代理人滥用权力而发生的宪法。

任务二:概念辨析

任务三:思维导图

任务四:学以致用

3.贾雨村攀附贾家后得以官复原职,在应天府知府任上审理薛蟠打死冯渊的命案,得知薛蟠属于“护官符”上的四大家族,便胡乱判了此案。这个现象表明了什么?

答案:这表明传统社会并没有超越团体的法律道德。

4.阅读下面的文字,回答下面问题。

厉公四年,祭仲专国政。厉公患之,阴使其婿雍纠欲杀祭仲。纠妻,祭仲女也,知之,谓其母曰:“父与夫孰亲?”母曰:“父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲反杀雍纠,戮之于市。厉公无奈祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏,厉公出居边邑栎。祭仲迎回昭公忽,六月乙亥,复入郑,即位。

在父亲和丈夫中,雍纠的妻子选择了谁?为什么?透过这个故事,思考:在乡土社会中,人们的道德行为具有什么特点?

答案:选择了父亲,因为在她看来,父亲与自己的关系更加亲近。在以雍姬为中心的差序格局中,父亲在更靠近中心的一圈。透过这个故事,我们可以发现,在乡土社会中,人们的道德、行为都会因为对象与自己的关系的远近而进行不同的对待。

参考译文:

郑厉公四年,祭仲专擅国家大权。郑厉公害怕祭仲对自己的君位不利,于是暗中派祭仲的女婿雍纠去杀祭仲。雍纠的妻子雍姬是祭仲的女儿,知道此事,对自己母亲说:“父亲与丈夫哪一个更亲近?”母亲说:“父亲只有一个,而任何男子,都可能成为一个女人的丈夫。”雍姬就告诉父亲祭仲雍纠的暗杀计划,祭仲杀死雍纠,并在大街上陈尸示众。郑厉公拿祭仲没办法,对雍纠很生气,说:“大事和妇女商量,死得理所当然。”同年夏天,郑厉公被赶到郑国边界的栎邑居住(一说逃亡到蔡国)。祭仲于是迎回郑昭公,六月二十 日,郑昭公回到郑国重新即位。

5.《孟子·尽心上》桃应问曰:“舜为天子,皋陶为士,瞽瞍(舜的父亲)杀人,则如之何?”孟子曰:“执之而已矣。”“然则舜不禁与?”曰:“夫舜恶得而禁之?夫有所受之也。”“然则舜如之何?”曰:“舜视弃天下,犹弃敝屣也。窃负而逃,遵海滨而处,终身欣然,乐而忘天下。”联系本章内容,说一说这段文字所体现的观点。

答案:本段话是说舜即使做了皇帝,也不能用对待其他国民的态度去对待他的父亲。孟子所回答的是这种冲突的理想解决法,他还是想两全,所以想出逃到海滨不受法律约束的地方去的办法。这说明团体道德的缺乏,在公私的冲突里看得更清楚。就是负有政治责任的君王,也得先完成私人的道德。

任务一:内容概括

第六章 家族

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章旨在阐释中国乡土社会中的基本社群——“________”的性质。作者首先明确了___________与团体格局、___________与团体在乡土社会和西方现代社会中是并存的、各有偏重的。而本章论及的乡土社会中的“__________”应该称为“大家庭”或“________”。

家

差序格局

社会圈子

家

小家族

2.请梳理本章的论证思路。

答案:全篇共14段。第1段作者对自己使用的基本概念进行了说明和区分。在第2~14段中,作者旨在阐述中国、西洋“家”的差异和“家”与“家族”的区别:第2段表达的是要据上述概念说明与区分作为乡土社会基本社群的“家”的性质;第3~4段阐明自己提出的新名词——“小家族”,是为了从结构的原则上说明中西社会里“家”的差异;第5~14段阐述了中西家庭在功能实现、结构形态、亲属原则、基本性质、凝合力量(情感表达与侧重、纪律与规范遵循)上的差异,同时也阐明了“家”与“家族”的区别。

3.在文本中标记以下概念,并在横线上填入恰当的文字。

(1)中国的家:一个按_______系不断扩大的________社群。它赋有政治、经济、宗教等复杂的功能,是一个长期性的________组织,家的大小是依着事业的大小而决定的。

(2)家庭:一个由________关系所构成的生育社群。________的功能是短期的,抚育孩子的目的就在于结束抚育,孩子长成后也就脱离了父母的抚育。它是__________性的,同时也是团体性的。

(3)社会圈子:即__________中所形成的社群。家庭、氏族、邻里、街坊、村落等都属于“社会圈子”。

(4)氏族:根据________亲属原则所组成的社群,在人类学中叫氏族。

任务二:概念辨析

父

氏族

事业

亲子

生育

暂时

差序格局

单系

任务三:思维导图

4.文言文中“人物传记”都有这样的介绍,如《三国演义》第36回徐庶这样介绍诸葛亮:

此人乃琅琊阳都人,复姓诸葛,名亮,字孔明,乃汉司隶校尉诸葛丰之后。其父名跬,字子贡,为泰山郡丞,早卒;亮从其叔玄。

《旧唐书·杜甫传》是这样开头的:

杜甫,字子美,本襄阳人,后徙河南巩县。曾祖依艺,位终巩令。祖审言,位终膳部员外郎,自有传。父闲,终奉天令。

任务四:学以致用

这两段文字,有一个共同点,就是介绍人物先介绍其祖先。这是为什么?

答案:古人介绍人物先介绍其祖先,是因为在传统中国,家是一个按父系不断绵续的事业性社群,承担着教化、祭祀上绵延不绝的任务。先介绍其先祖光辉业绩,是将其视为家族的延续。

5.费孝通先生认为传统乡土社会夫妻感情被抑制是因为家庭是事业性社群。你对这个观点认同吗?

答案:(示例一)认同。传统社会经济形态是以农耕为主,副业为辅。由于生产条件限制,只有集中资源,才能更好地完成生产。因此家是个事业性社群,在家长的主持之下更容易让资源配置合理。为了生存的事业,必须求效率,讲纪律,因而个人感情被抑制。

(示例二)不认同。夫妻感情被抑制的原因可能与传统社会女性地位低下、男女婚姻不自由有关系。

6.林黛玉与贾宝玉是姑舅亲,薛宝钗与贾宝玉是姨表亲,从差序格局角度上说,林黛玉与贾宝玉成亲似乎更亲,可是贾母、王夫人等长辈最后选择薛宝钗而非林黛玉和贾宝玉成婚,为什么?请简要回答,言之成理即可。

答案:他们是从家族作为事业社群具有的复杂功能角度来考虑的。

任务一:内容概括

第七章 男女有别

1.请在横线上填入恰当的内容。

本篇探讨中国传统__________的基本问题,用两种文化模式的对比分析了乡土社会________隔阂的原因。

乡土社会中的感情是_________________式的,现代社会是________式的。乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会联系是________的。因此害怕社会关系的破坏,故男女之间必须有一种安排,使他们之间不发生________的感情,这就是男女有别的原则。

感情定向

男女

亚普罗(阿波罗)

浮士德

稳定

激动性

第六章、第七章都是讨论乡土社会下的________关系,但第六章侧重对家族的功能和特色进行描述,以描述________为主;而第七章则引进阿波罗式与浮士德式这两个人类学概念,借此来分析乡土社会家族是单系主轴的________所在。二者构成因果关系。

群己

现象

原因

任务二:概念辨析

2.在文本中标记以下概念,并在横线上填入恰当的文字。

(1)男女有别:男女只在行为上按着一定的规则经营分工合作的______和生育的事业,他们不向对方希望心理上契合。

(2)感情定向:一个人发展他感情的方向,这个方向受______的规定。

(3)亚普罗式(阿波罗式)的文化:这种文化认定宇宙的安排有一个______的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它。

(4)浮士德式的文化:这种文化把______看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有了阻碍,生命也就失去了意义;把前途看成无尽的______过程,不断的变。

经济

文化

完善

冲突

创造

任务三:思维导图

3.说一说为什么我们现代社会里仍旧有重男轻女现象。

答案:传统社会非常看重家族血统的绵续,几乎所有家庭都以家大业大、子孙繁多为荣,在男婚女嫁的情况下,能延续香火的只有男性后代。因此,重男轻女就成了传统社会的普遍现象。随着时代的变迁,有的人已接触新思想,而有的人仍留有传统思想。所以仍旧会有重男轻女的思想。

任务四:学以致用

4.古诗文中常有类似“李十二(李白)”“刘十九(刘禹锡的族兄刘禹铜)”“《送元二使安西》中的元二”等称谓,这是乡土社会的什么现象,证明了什么观念?请简要回答,言之成理即可。

答案:这是乡土社会的家族中按照父系单向扩大亲属关系的排序现象。

任务一:内容概括

第八章 礼治秩序

1.请在横线处填入恰当的内容。

从第八章至第十一章,阐述的内容都是中国______制度。其中第八章说明了________作为一种行为规范在乡土社会中的必要性和重要性,礼治社会中人们是__________地服从成规。礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从________中养成了个人的敬畏之感,使人服膺。礼是可以为人所好的,所谓“富于好礼”。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是________社会的特色。

宗法

礼

主动

教化

乡土

2.在文本中标记以下概念,并在横线处填写恰当的文字。

(1)礼治:乡土社会是以“______”来维持社会秩序的。是“人们行为不受规律约束”、通过________养成个人敬畏感而“________地服于成规”。

(2)法治:社会上人和人的关系是根据“________”来维持的。是“人依法而治”。

(3)人治:是指有权力的人凭借________的好恶来规定社会上人和人的关系。

(4)礼:是社会________合式的行为规范。

任务二:概念辨析

礼

教化

主动

法律

一己

公认

任务三:思维导图

3.下面的材料证明了什么观点?请简要概括。

曾子寝疾,病。乐正子春坐于床下,曾元、曾申坐于足,童子隅坐而执烛。童子曰:“华而睆(huàn,美好),大夫之箦与?”子春曰:“止!”曾子闻之,瞿然曰:“呼!”曰:“华而睆,大夫之箦与?”曾子曰:“然。斯季孙之赐也,我未之能易也。元,起易箦。”曾元曰:“夫子之病革矣,不可以变。幸而至于旦,请敬易之。”曾子曰:“尔之爱我也不如彼。君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息。吾何求哉?吾得正而毙焉,斯已矣。”举扶而易之。反席未安而没。

答案:克己修身,主动服礼(以“礼”维持社会秩序)。

任务四:学以致用

4.结合下面两则材料,谈谈你对礼治社会的看法。

子贡欲去告朔之饩(xì)羊。子曰:“赐也,尔爱其羊,我爱其礼。”

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

答案:①人们对礼的服膺并非出于本能或天意,而是从教化中养成,即礼治是后天养成;②礼是社会公认合式的行为规范,对礼的主动遵守和维护就是对社会秩序的自觉维护,值得肯定;③礼治也存在不合理之处,如果顽固不化、不知变通,则显得迂腐可笑甚至冷酷无情。

任务一:内容概括

第九章 无讼

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章点明了中国在从乡土社会蜕变的过程中________秩序与________秩序的矛盾,现行的司法制度在乡下发生了很多的________作用。

理想的礼治社会是每个人都能_____地守规矩,不必有外在的监督。法治则并不考虑教化人,而在于保护_____的权利和社会的安全。现行的司法制度在乡间破坏了原有的________,但并不能有效地建立起法治秩序。

法治

礼治

副

自动

个人

礼治秩序

任务二:概念辨析

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)调解体系:____________________________________________________

答案:社会矛盾纠纷主要靠长老的调解,其实是一种教育过程。

(2)司法诉讼体系:________________________________________________

答案:按照法律保护权利不受侵犯的判决。刑罚的用意是保护个人的权利和社会的安全,并不教化人。

任务三:思维导图

3.清人曾说:“两争者,必至之势也,圣人者其然,帮不责人之争,而但讼其曲直。”又有“冤家宜解不宜结”。你认为这说明了传统社会怎样的现象?

答案:这说明传统社会重视道德教化,追求“无讼”的和谐境界。

任务四:学以致用

任务一:内容概括

第十章 无为政治

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章论述了社会冲突中的“________”与社会合作中的“________”,但在农业性的乡土社会中“________”的政治是最现实也是最理想的。在中国传统社会,为了皇权自身的维持,在历史的经验中,找到了“无为”的生存价值,确立了________政治的理想。

横暴权力

同意权力

无为

无为

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)社会冲突:____________________________________________________

答案:权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里。

(2)社会合作:____________________________________________________

答案:社会分工结果使得每个人都不能“不求人”而生活。

(3)横暴权力:____________________________________________________

答案:从社会冲突一方面着眼,权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里,权力是维持这种主从关系所必需的手段,具有压迫性质。

任务二:概念辨析

(4)同意权力:____________________________________________________

答案:从社会合作一方面着眼,社会分工的结果使得每个人都不能“不求人”而生活,其权力的基础是社会契约,是同意,权利与义务要相称。

(5)无为政治:____________________________________________________

答案:权力结构在人民实际生活上看,是松弛的、微弱的,是挂名的,是无为的。

(6)有为政治:____________________________________________________

答案:与无为政治相对应,即权力结构在人民生活实际中是有约束性的,同意权力、横暴权力都属于有为政治。

任务三:思维导图

3.《史记·曹相国世家》:“(曹)参代何为汉相国,举事无所变更,一遵萧何约束。”这则材料反映了本章的什么观点?请做简要回答。

答案:这则材料反映的是“无为政治”的观点。

任务四:学以致用

4.教育部《中小学班主任工作规定》中的教师“批评权”的规定一出,一石激起千层浪,《人民日报》载文《“批评权”为何遭尴尬 师生关系应走向理性正常》,新华网网评《也应关注老师不敢批评学生的苦衷》,《半月谈》刊文《班主任批评权规定引发争议被指让人不知所措》。教师批评学生是教师职务天然蕴含的公权力,何以在当今成为一个问题?教师正常的“批评权”引起主流媒体争相报道和民众广泛议论,从教化的角度,你觉得教师的批评权是“横暴权力”还是“同意权力”? 请根据文本简要分析。

答案:略。言之成理即可。

任务一:内容概括

第十一章 长老统治

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章指明在中国传统乡土社会的权力结构中,与“__________”“同意权力”并存的还有“____________”,中国政治性质用民主或不民主形容都是不合适的,于是作者使用了“____________”一词。

社会中的规律是要人遵守的,规律的内容是要人明白的,这就有了教化式权力的出现。教化式权力虽然在________关系中表现最明显,但扩大到成人之间的关系必须得有个假定的文化,而年长者握有强制年幼的人的________权力。

横暴权力

教化权力

长老统治

亲子

教化

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)社会继替:____________________________________________________

答案:社会成员新陈代谢的过程。

(2)教化权力:____________________________________________________

答案:发生于社会继替的过程中,同爸爸式的权力(或称长老权力),是为了被教化者,而不是为了统治关系。

任务二:概念辨析

(3)长老统治:____________________________________________________

答案:在乡土社会的权力结构中,有一种教化权力(长老权力)与“横暴权力”和“同意权力”并存。它既非民主又异于不民主的专制,难以用民主或不民主的尺度来衡量,这种统治叫“长老统治”。

任务三:思维导图

3.参照示例,分别写出这些诗词曲等文化产物的教化意义(作用)。

示例:到中流击水,浪遏飞舟?(毛泽东《沁园春·长沙》)——树立志向,勇于搏击

(1)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(范仲淹《岳阳楼记》) ——______ _______________

(2)周公吐哺,天下归心。(曹操《短歌行》)——____________________

任务四:学以致用

忧国

忧民,先人后己

思慕贤才,建功立业

4.文本第三段举了“用筷子夹豆腐,穿了高跟鞋跳舞不践别人的脚”的例子,是为了证明什么观点?你还能列举这样的例子吗?

答案:社会中的有些规律是强制的结果。这样的例子很多,如冬天早上起来上学等。

任务一:内容概括

第十二章 血缘和地缘

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章说明血缘是_______社会的基础,而地缘是_______社会的基础,在亲密的________社会中契约是很难生存的。

血缘的意思是人和人的________和义务根据亲属关系来决定,血缘是稳定的力量,地缘不过是血缘的投影。商业是在血缘之外发生的,________是从商业里发展出来的。

身份

契约

血缘

权利

地缘

任务二:概念辨析

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)亲属:________________________________________________________

答案:亲属是由生育和婚姻所构成的关系。

(2)契约:________________________________________________________

答案:契约是指陌生人中所作的约定。

任务三:思维导图

3.同学们,我们在填各种表格时经常遇到“籍贯”一栏,你是怎么填的?为什么这样填写呢?你认为符合本章节的什么观点?请简要回答。

答案:我们一般填的都是所谓的老家,大都取决于父辈。因为籍贯其实就是血缘在空间的投影。

任务四:学以致用

4.人们常说“熟人生意难做”,请从血缘社会角度分析。

答案:因为商业是从地缘社会发展出来的,以陌生人中所作的约定为基础,所以在以人情来维持社会关系的血缘社会中,商业是难以存在的。在熟人那里做生意是很难不欠人情的,如果长时间欠人情,商业就难以发展,所以商业是在血缘外发展的。人们需要在血缘关系之外建立商业基础。这就是熟人的生意难做的原因。

5.中国自古以来就说“亲兄弟,明算账”,又说“打虎亲兄弟,上阵父子兵”,这似乎是互相矛盾的,依据本章观点,简要阐述你的理解。

答案:(示例)①“亲兄弟”是自然法上的身份赋予;“明算账”是契约法上的利益联合与风险共担,强调的是契约,具有现代社会的特征。②“打虎亲兄弟,上阵父子兵”强调亲情永远是解忧脱困最直接、最有效、最有力的方法和路径,强调的是血缘,体现了乡土社会的特征。两者角度并非完全一致,因此不存在完全意义上的矛盾。

任务一:内容概括

第十三章 名实的分离

1.请在横线处填入恰当的内容。

本章论述了在社会变迁快的情况下,会产生________权力;在社会变迁慢的情况下,________权力继续发生作用。注释的变动方式可以引起________之间的极大分离,虚伪在这种情境下是无可避免而且是必需的。

时势

长老

名实

在变动(速率)很慢的乡土社会里,“社会变迁可以吸收在__________之中”“社会变迁也不会引起人事的冲突”,我们可以称这个社会是安定的。在这种安定的社会中,“__________是维持长老权力的形式而注入变动的内容”。“在________权力下,传统的形式是不准反对的,但是只要表面上承认这形式,内容却可以经注释而改变”。“名实之间的距离跟着社会变迁速率而增加”。

社会继替

注释

长老

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)社会变迁:____________________________________________________

答案:社会结构本身的变动。

(2)时势权力:____________________________________________________

答案:在社会变迁之际,在惶惑和无措中能提出方法与方向的人,他可以支配跟从他的群众时所产生的权力。也指从知识里得来的权力。

(3)注释:________________________________________________________

答案:维持长老权力的形式而注入变动的内容。它是乡土社会长老权力谋求与社会变迁相适应的方式。

任务二:概念辨析

任务三:思维导图

3.电影《小猪佩奇过大年》的宣传片《啥是佩奇》刷爆了网络,成为一部“现象级短视频”。视频讲述了一个当代中国故事:

在乡村居住的爷爷盼着城市里的儿子一家回来过年,电话里,孙子说要一个佩奇。没看过动画片的爷爷自然不知何为佩奇,于是问遍全村,得到了诸多令人啼笑皆非的答案,最终,凭着“小猪、粉的”两个词,老人开始为孙子准备这份礼物。可谁知,临近年关,儿子却说不回来了,要接

任务四:学以致用

老人去城里过年。餐桌上,当老人一件件掏出土特产时,观众看到的是儿媳脸上的尴尬,观众也在预期,老人拿不出佩奇时孙子的失望,可短片的精彩之处来了,老人拿出了一个用鼓风机制作的“硬核佩奇”,迎来了孙子和观众的欢呼,老人也成为“硬核爷爷”。

联系本章学习的内容,写出所体现的“乡土中国”观点。

答案:(示例)从事件来看,不变的是“春节团圆”(名),“长者”爷爷面对新的世界时变得“无知”(实),亲情(血缘)因城乡、年龄的差异而产生隔阂(名与实的分离)。

4.家谱是一种以表谱形式来记载一个家族的世系繁衍及重要人物事迹的书。近年来,广大农村地区兴起了一股修缮宗谱之风。你觉得这一文化风气是应该得到必要鼓励,还是要适当抑制?请结合本章观点谈谈你的看法。

答案:略。言之有理即可。

任务一:内容概括

第十四章 从欲望到需要

1.请在横线上填入恰当的内容。

本章详细区分了欲望和________,在乡土社会中自然已经做好选择,人们只需靠经验按________去行事,而城市却不然。

需要

欲望

从欲望到需要是__________中一个很重要的里程碑。欲望如果要能通过抑制对行为有所控制,它必须是行为者所自觉的。自觉是说行为者知道自己要的是什么。在乡土社会中________经过文化的陶冶可以作为行为的指导,结果是印合于生存的条件。但这种印合不是________的。

随着社会变动________,人们发现欲望并不是最后的动机,而是为了达到生存条件所创下的动机。当把生存条件变为自觉,自觉的生存条件是“________”。

社会变迁

欲望

自觉

加快

需要

2.在文本中标记以下概念,并辨析概念内涵。

(1)欲望:________________________________________________________

答案:是人类在取舍之间的根据,是不自觉的本能反应。

(2)需要:________________________________________________________

答案:是人类自觉追求的生存条件,是自觉的、有计划的本能反应。

任务二:概念辨析

(3)功能:________________________________________________________

答案:是从客观地位去看一项行为对于个人生存和社会完整上所发生的作用。

(4)社会计划:____________________________________________________

答案:是指对未来行动的事先安排,社会计划的主要任务,就是根据社会的需要和实力,确定社会在一定时期内的发展目标,通过计划的编制和执行,有效地利用人力、物力和财力等资源,取得最佳的经济效益、社会效益和环境效益。

任务三:思维导图

3.电视纪录片里有一个故事:淘金店老板雇了一群印度人,他们每天都要帮老板干一些非常低级的工作,从泥水里淘出金子。工作辛苦,待遇很差,还时常被老板压榨工资。工人们几十个人挤在一个房间,睡觉就直接躺在水泥地板上。

他们抱怨这样的工作,向老板提出抗议,却没有一个人想着去改变。

任务四:学以致用

只有一个工人,他认为自己需要一个独立的房间,于是想出了一个主意。他决定自己去找被老板垄断的“货源”,赚取自己的“赎身费”。 他的计划并不完美,但是他成功了,并最终搬出了老板的房子,和朋友一起在外面租了一个房子。

“一群人”和“一个人”各代表的是什么“驱动”?“一群人”没有成功,“一个人”成功了,为什么?

答案:(1)“一群人”是“欲望驱动”,“一个人”是“需要驱动”。(2)因为“欲望驱动”依靠的是人本能的对成功的渴望,“需要驱动”依靠的不限于此,以“需要”为驱动的人,有计划、有目标,自我价值认同感高。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读