选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往课件(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往课件(共35张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-03 10:17:25 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

中国古代的民族关系和对外交往

第11课

秦汉时期的民族关系

01

隋唐至两宋时期的民族关系

02

元明清时期的民族关系

03

中国古代的对外交往

04

课程标准:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

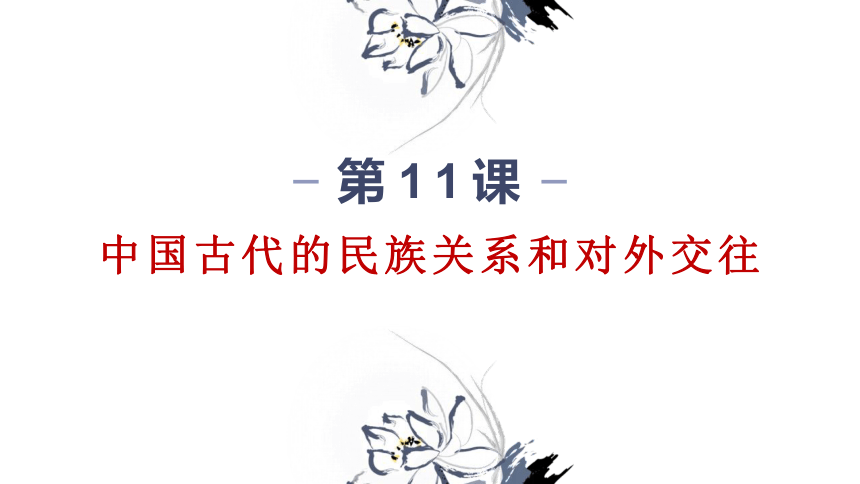

交往扩大,

汉打通陆海通道,甘英到达波斯湾;光武帝赐倭奴国王金印

中外交通继续发展,东晋法显至天竺求法

对外交往规模扩大、交流频繁

隋常骏出使赤土国

唐与东亚、大食的联系

广州成为贸易大港

向西陆路受阻,海陆发达,广州、明州、泉州三大港口

对外交往规模继续扩大,并出现变化

元与欧洲海陆通道都畅通、明清维护朝贡体制、明郑和下西洋、海禁、清签定《尼布楚条约》、闭关锁国

统一多民族国家建立

设典客、大鸿胪

北击匈奴修长城,南征百越设郡县、汉朝屯戍政策

大分裂时期

大迁徙,

五胡内迁、北民南迁

大交融

统一多民族

国家发展

礼部和鸿胪寺

与突厥战、

与吐蕃和亲、册封冼夫人、设羁縻机构、与流求联系

政权并立

澶渊之盟宋夏和议绍兴和议

统一多民族国家巩固发展

元设宣政院和澎湖巡检司、

明修长城筑九边、

清设理藩院、

西南改土归流、西藏册封设官

先秦 秦汉 魏晋南北朝 隋唐 两宋 元明清

华夏认同形成;华夷之别初步形成

华夏文明与域外文明间接交流

中国古代的民族关系

先秦时期

华夏认同、华夷之辩

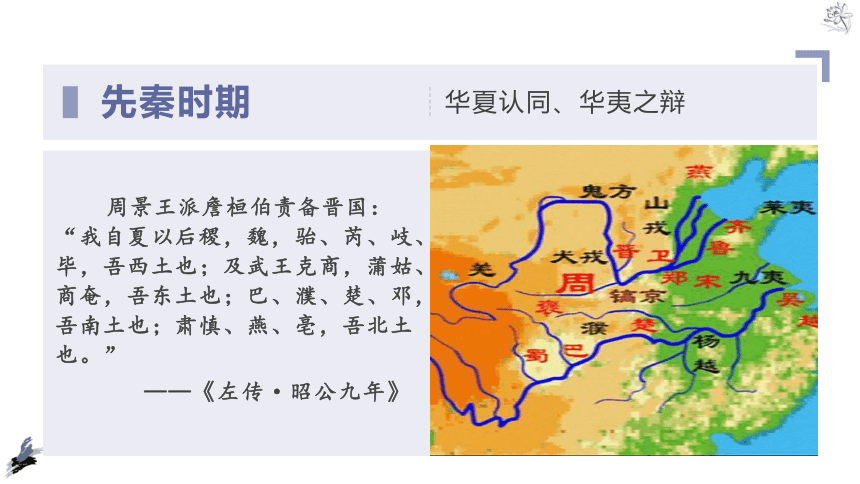

周景王派詹桓伯责备晋国:“我自夏以后稷,魏,骀、芮、岐、毕,吾西土也;及武王克商,蒲姑、商奄,吾东土也;巴、濮、楚、邓,吾南土也;肃慎、燕、亳,吾北土也。”

——《左传·昭公九年》

秦朝

统一多民族国家形成

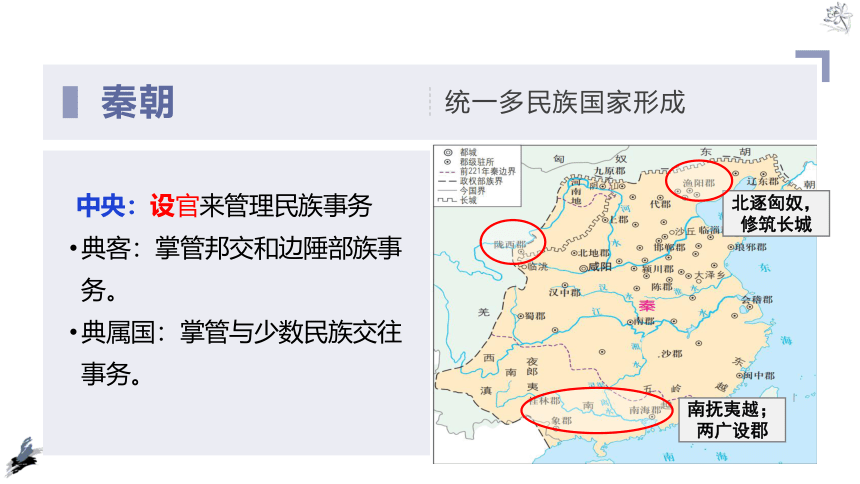

中央:设官来管理民族事务

典客:掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往事务。

北逐匈奴,修筑长城

南抚夷越;两广设郡

汉朝

巩固边疆、拓展疆域

中央机构:设大鸿胪管理民族事务

(北方)汉匈关系:

西汉初和亲;

汉武帝时北击匈奴;

东汉窦宪北击北匈奴

(西北):

汉武帝设河西四郡;

公元前60年,设西域都护府

(东北):汉武帝设护乌桓校尉

护乌桓校尉

屯戍、屯田政策

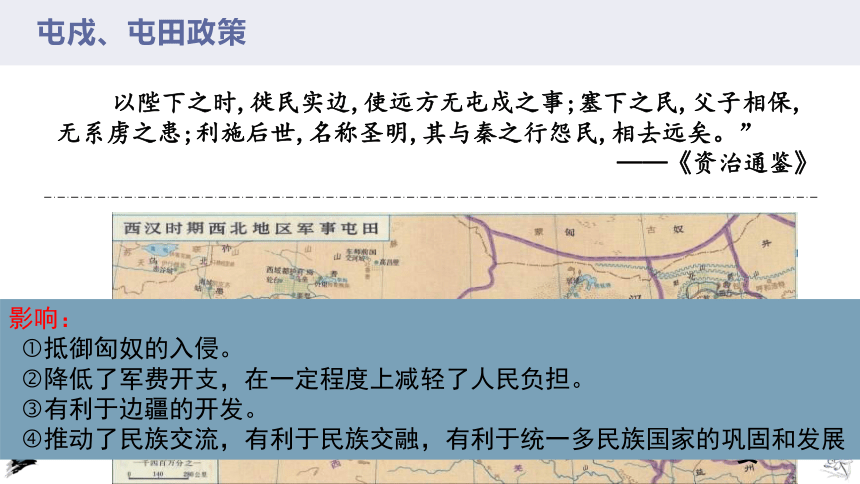

以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患;利施后世,名称圣明,其与秦之行怨民,相去远矣。”

——《资治通鉴》

敦煌

酒泉

张掖

武威

长安

影响:

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流,有利于民族交融,有利于统一多民族国家的巩固和发展

魏晋南北朝

五胡内迁、北民南迁、民族交融

自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——(北魏)杨衔之《洛阳伽蓝记》

异哉,晋氏之有天下也。自雒阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓。于是,斗牛之野,郡有青、徐;吴越之乡,州编冀、豫。”

——(唐)刘知几《史通·邑里》

隋唐时期

大统一、大交融、大发展

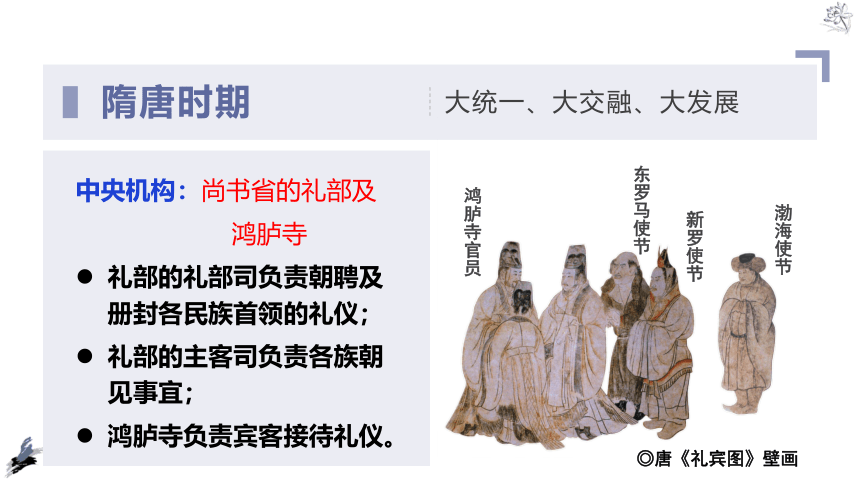

鸿胪寺官员

东罗马使节

新罗使节

渤海使节

◎唐《礼宾图》壁画

中央机构:尚书省的礼部及

鸿胪寺

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪;

礼部的主客司负责各族朝见事宜;

鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

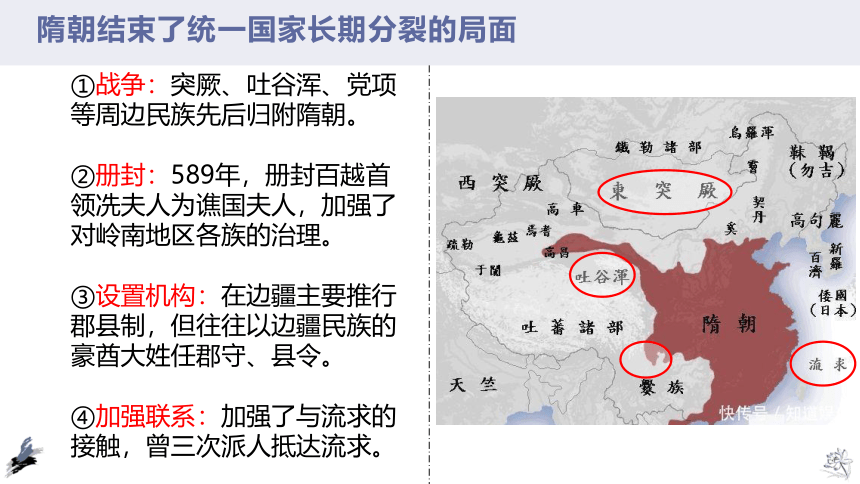

隋朝结束了统一国家长期分裂的局面

①战争:突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝。

②册封:589年,册封百越首领冼夫人为谯国夫人,加强了对岭南地区各族的治理。

③设置机构:在边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

④加强联系:加强了与流求的接触,曾三次派人抵达流求。

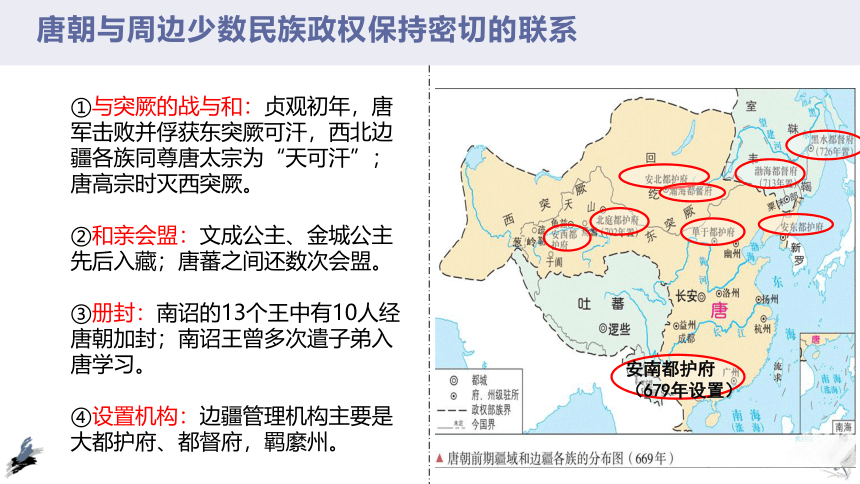

唐朝与周边少数民族政权保持密切的联系

①与突厥的战与和:贞观初年,唐军击败并俘获东突厥可汗,西北边疆各族同尊唐太宗为“天可汗”;唐高宗时灭西突厥。

②和亲会盟:文成公主、金城公主先后入藏;唐蕃之间还数次会盟。

③册封:南诏的13个王中有10人经唐朝加封;南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

④设置机构:边疆管理机构主要是大都护府、都督府,羁縻州。

安南都护府(679年设置)

羁縻政策

“盖闻天子之于夷狄也,其义羁縻勿绝也。”

“羁,马络头也;縻,牛蚓(牛绳)也。”

——司马迁《史记·司马相如列传》

唐朝在总结秦汉边地设置郡县得失的基础上,首创了管理少数民族地区的羁縻府州制度。唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命异族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。羁縻府州赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。

唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。唐王朝设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区,边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约800多个。后来宋代在西南地区设置羁縻州县,明代在边境部分地区设置羁縻卫所。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度》

特点:

以夷制夷、因俗而治

作用:

加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定、民族融合、经济文化交流。

宋朝

与少数民族政权并立

1005,澶渊之盟

1044,宋夏和议

1141,绍兴和议

南北面官制

仿宋建制

榷场贸易

元明清

统一多民族国家得到巩固与发展

各民族之间以彼此交融为主。

例如:大批来自西域的色目人在元朝时进入中原,融入中华民族大家家庭之内。明朝时大批蒙古人、色目人、女真人归附明朝。满族入主中原后,尽管试图保持自己民族的特点,但毫无疑问也继承了明朝的政治与文化。

元朝结束了长期多个政权并存的局面

①民族政策:一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)

②管理西藏:元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务。

③管辖西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

④在东北、云南等地设行省,征发赋役。

⑤经略台湾:设澎湖巡检司,隶属福建省,履行行政管理职能。

北庭都元帅府、宣慰司

在福建晋江设澎湖巡检司经略台湾

明朝重视内陆边疆的管理

中央机构:礼部鸿胪寺、提督四夷馆

①与蒙古时战时和:修筑长城,置“九边”军镇;土木之变;册封鞑靼首领俺答汗为“顺义王”。

②马市:在辽东、宣府、大同等地开放马市。

③卫所制度:在东北设都司、卫、所;在西北设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫。

④土司制度:西南各族酋长世袭任职;

⑤西藏:敕封西藏僧俗领袖为王、法王;

实行羁縻政策,设乌思藏行都指挥使司;

通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

明朝形势图(1433年)

在西藏册封、设都司、茶马贸易

在西南设吐司

马市:指中原王朝以金帛或茶、盐与边疆民族换马的互市场所。

自西汉有互市以来,即有马的交易。唐朝与突厥、吐蕃互市,初“以金帛市马”,后扩大到茶叶。宋与辽、西夏、金之间的榷场互市,物品更广泛,而且将马市范围逐渐推广到西南某些少数民族。

明朝最初在辽东的开元南关、开元北关和北宁三地开设马市,与海西女真、建州女真、蒙古的朵颜三卫进行交易。明朝也通过食物、纺织品、日常生活品及其他手工业制品与蒙古族进行交易,蒙古族提供的商品主要是马,也有牛、肉、羊毛、马鬃、皮张等商品。

思考1:军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

清朝对边疆地区采取因地制宜的政策

①中央机构:理藩院

②与蒙古的关系:满蒙联姻、军事斗争、回归祖国;设盟旗制度

③新疆:平定叛乱,设伊犁将军总领军政事务

③西藏:册封五世达赖与五世班禅、设西宁办事大臣、驻藏办事大臣。

④西南:“改土归流”

清朝疆域图(1820年)

康熙平台湾1684台湾府

中国之一统,始于秦,塞外之一统,始于元,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。

——《清世宗实录》

思考2:结合所学内容,探讨历代各民族之间以哪些方式交往、交流、交融。

第一,政治上的隶属关系,主要是在民族地区设立郡县或者羁縻性质的机构、进行册封、和亲联姻、会盟和议等措施。

第二,经济上的往来,其中最典型的是自唐朝以来的马市,宋代的榷场等,而且受汉族影响,少数民族的生产方式也会发生变化。

第三,在历史上,民族冲突也是民族交往交流交融的一部分。在军事冲突中,斗争与交融是同时并进的,斗争结束的时候也就是交融完成了。而且在民族冲突中,不少民族作为雇佣军也会加速民族交融的进程。

第四,社会文化上的交融,包括各民族之间的大杂居、往来通婚、生活习俗的影响等。

1901年,梁启超发表《中国史叙论》一文,首次提出了“中国民族’的概念。

1902年,在《中国学术思想之变迁之大势》一文中,梁启超写道:“上古时代,我中华民族之有四海思想者厥惟齐,故于期间产生两种观念焉:一曰国家观,二曰世界观。”首次提出了“中华民族”一词。

1905年,梁启超又写了《历史上中国民族之观察》一文,从历史演变的角度,重点分析了中国民族的多元性和混合性,并断然下结论说:“中华民族自始本非一族,是由多民族混合而成。”由此,梁启超真正完成了“中华民族”一词,从形式到内容的革命性创造,这就是中华民族指中国境内的所有民族,汉满蒙回藏等为一家,是多元混合的。

“中华民族”

中国古代的对外交往

对外交往的历程

朝代 交往史实

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

开通海、陆丝绸之路、甘英出使大秦;光武帝赐倭国(日本)国王金印

(西域)裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到达赤土国

与大食接触,造纸术外传阿拉伯地区;海路交通活跃;日本派遣唐使

北方陆路交通阻隔,海路发达;广州、明州、泉州三大港口

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

郑和下西洋;海禁与隆庆开关;民间贸易和走私贸易屡禁不绝

中俄《尼布楚条约》、中英马戛尔尼使团来华、闭关锁国政策。

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

汉朝的对外交往

魏征(唐代名臣):“张骞凿空之开远夷,通绝域,体现出"开"、"通"的成功,动机在于"宏放"的文化追求。”

汉朝是中外关系的开拓时期,中国与外部世界的交往逐渐展开。

汉朝与邻近的朝鲜半岛、日本有直接交往

汉朝已打通了通往西方的陆海两个通道。陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。海路从合浦郡徐闻县出发,经由南海最远可以航行到印度南部。

唐朝的对外交往

这个民族共同体在唐朝近三百年中,又下断地与域外、周边的胡人,以及来唐的外国人融为一体,不断汲取新鲜血液,因而更加生机勃勃,充满活力……缔造出中华文明史上光彩夺目的一页。……唐文化特别是盛唐文化的繁荣昌盛,仰赖于一种积极的文化政策——立足于我、夷为我用,这是必须以充分的自信心为底蕴的。

——樊树志《国史十六讲》

唐朝外交特点:

①唐朝对外交往的范围更加广泛,且有连续性。

②领域全面,同亚洲国家的交往最为密切,唐朝是亚洲文化的中心。

③唐朝对外交往的形式多样,有使节往来、留学生、技术交流、贸易交流、宗教往来、艺术交流等多种形式。

④唐朝频繁的对外交往影响巨大,促进了东亚、亚洲乃至世界文明的进步,形成了中华文化圈,是当时世界上的文明中心,影响具有双向性。

元朝的对外交往

通往欧洲的海陆通道畅通

清朝的闭关锁国

“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。” ——乾隆上谕

“洋船至宁波者甚多,将来帆船云集,留住日久,将又成一粤省之澳门矣”

——梁廷柟《粤海关志》

“浙民习俗易嚣,洋商错处,必致滋事。” ——《清高宗圣训》

乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼

原因:

①封建自然经济的封闭性;

②坚持以农为本、重农抑商的政策;

③天朝上国的观念影响;

④抵御西方列强侵略保护中国的手段。

对外交往的体制

“汉委(倭)奴国王”金印及印文

1784年出土于日本,现藏于日本福冈市博物馆

传统中国……建立的贸易体制不在于贸易而在于其政治性,即“自古帝王临御天下,中国属内以制夷狄,夷狄属外以奉中国”的“华夷秩序”。……在儒家的眼中,天下秩序应该是以“仁”为精神、以“礼”(宗法伦理秩序)为架构。“礼者,天地之序也。’”

——骆昭东《从全球经济发展的视角

看明清对外贸易政策的成败》

原因:彰显政治正统性的需要;自然经济的发展;中国政治经济文化先进对周边国家的吸引,以及儒家天下观的价值追求。

历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

朝贡体制的特点与影响

朝贡体制指以古代中国为核心的朝贡关系网络。朝贡制度建立在双向交往的基础上,包括朝贡一方的“称臣纳贡”和宗主一方的“册封赏赐”双重内容,故称“朝贡——封赏制度”。

——朱汉国、何成刚《新版课程

标准解析与教学指导》

特点:

①以中国为中心、以儒家价值为基础的国际关系体系;

②具有明显君、臣等级色彩:朝贡是地方臣服于中央统治者,或者属国臣服于宗主国的表示;

③形式有“朝贡"与“回赐”,是一种双向需要;

④形成政治经济的双重内涵,包含政治经济和文化的多重制度性联系;

⑤崇尚睦邻友好,结构稳定,持续时间长。

不利影响:以天朝上国自居,视其他国家为朝贡国,按朝贡仪式处理国与国的关系,妨碍了古代中国对外部世界的认识。在明初、清初实行海禁政策后,中国更是力求将对外贸易纳入“朝贡贸易”的范围,即使开放海禁,也会在时间、地点、人数上加以严格限制。统治者盲目自大、故步自封,使中国逐渐落后于世界潮流。

对外交往的特点

1.交往形式以和平为主

汉朝丝绸之路,进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋代海外贸易。

2.由开放走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.由陆路为主转向海路为主

秦汉陆上丝绸之路→隋唐朝对外交通发达,海陆并举→宋元时期(海路为主)。

4.对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋代对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

朝代 中央机构 民族关系 边疆政策 对外

秦 典客、典属国 北逐匈奴,修筑长城;南抚夷越 南海郡、桂林郡、象郡

汉 大鸿胪 北击匈奴;和亲政策 设机构;屯戍政策 甘英出使大秦;海路到达印度南部;汉委奴国王

魏晋 五胡内迁;汉化 汉人南迁加快江南开发

隋 礼部 鸿胪寺 周边民族归附;封谯国夫人 郡县制(豪酋大姓);三次派人抵达琉球 造纸术外传;日本派遣遣唐使;鉴真东渡;长安国际大都会

唐 礼部 鸿胪寺 “天可汗”;和亲、会盟;册封;羁縻州刺史由民族首领担任 大都护府、都护府、羁縻州

宋 礼部、鸿胪寺 少数民族吸收中原制度 陆路受阻,海路发达;泉州

元 宣政院 行汉法;差别对待 东北、云南设行省 马可·波罗

明 礼部 鸿胪寺 提督四夷馆 修长城,设“九边”;贸易 东北设都司、卫、所;西北设卫;西南设土司;敕封 朝贡体系,朝贡贸易体系;《尼布楚条约》;马格尔尼来华

海禁,闭关锁国

清 理藩院 满蒙联姻;军事斗争;册封; 办事大臣;改土归流

民族关系:统一多民族国家进一步巩固与发展

对外交往:由繁荣到“闭关锁国,逐步落后于世界潮流”

题目练习

1. 唐太宗认为:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。……盖德泽洽,则四夷可使如一家。”在这一理念下,为管理少数民族生活的地区,他( )

A.设立西域都护府

B.设置理藩院

C.设立宣政院

D.设置羁縻州

D

题目练习

2. 康熙帝时将理藩院从礼部独立出来。理藩院的主要职责一是管理蒙古、新疆等少数民族地区事务,二是处理与俄国的关系。这反映了当时( )

A.蒙古、新疆的叛乱频繁不易管理

B.满族主要依靠少数民族加强统治

C.理藩院基本承袭元朝宣政院职能

D.清朝统治者的天朝上国观念浓厚

D

题目练习

3. 西汉时期,中国与西亚、欧洲的通商关系能够发展起来的主要原因是( )

A.西汉丝织业的发展

B.张骞沟通了与西域的联系

C.西域都护的设置

D.甘英到达了波斯湾。

B

谢谢

中国古代的民族关系和对外交往

第11课

秦汉时期的民族关系

01

隋唐至两宋时期的民族关系

02

元明清时期的民族关系

03

中国古代的对外交往

04

课程标准:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

交往扩大,

汉打通陆海通道,甘英到达波斯湾;光武帝赐倭奴国王金印

中外交通继续发展,东晋法显至天竺求法

对外交往规模扩大、交流频繁

隋常骏出使赤土国

唐与东亚、大食的联系

广州成为贸易大港

向西陆路受阻,海陆发达,广州、明州、泉州三大港口

对外交往规模继续扩大,并出现变化

元与欧洲海陆通道都畅通、明清维护朝贡体制、明郑和下西洋、海禁、清签定《尼布楚条约》、闭关锁国

统一多民族国家建立

设典客、大鸿胪

北击匈奴修长城,南征百越设郡县、汉朝屯戍政策

大分裂时期

大迁徙,

五胡内迁、北民南迁

大交融

统一多民族

国家发展

礼部和鸿胪寺

与突厥战、

与吐蕃和亲、册封冼夫人、设羁縻机构、与流求联系

政权并立

澶渊之盟宋夏和议绍兴和议

统一多民族国家巩固发展

元设宣政院和澎湖巡检司、

明修长城筑九边、

清设理藩院、

西南改土归流、西藏册封设官

先秦 秦汉 魏晋南北朝 隋唐 两宋 元明清

华夏认同形成;华夷之别初步形成

华夏文明与域外文明间接交流

中国古代的民族关系

先秦时期

华夏认同、华夷之辩

周景王派詹桓伯责备晋国:“我自夏以后稷,魏,骀、芮、岐、毕,吾西土也;及武王克商,蒲姑、商奄,吾东土也;巴、濮、楚、邓,吾南土也;肃慎、燕、亳,吾北土也。”

——《左传·昭公九年》

秦朝

统一多民族国家形成

中央:设官来管理民族事务

典客:掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往事务。

北逐匈奴,修筑长城

南抚夷越;两广设郡

汉朝

巩固边疆、拓展疆域

中央机构:设大鸿胪管理民族事务

(北方)汉匈关系:

西汉初和亲;

汉武帝时北击匈奴;

东汉窦宪北击北匈奴

(西北):

汉武帝设河西四郡;

公元前60年,设西域都护府

(东北):汉武帝设护乌桓校尉

护乌桓校尉

屯戍、屯田政策

以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患;利施后世,名称圣明,其与秦之行怨民,相去远矣。”

——《资治通鉴》

敦煌

酒泉

张掖

武威

长安

影响:

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流,有利于民族交融,有利于统一多民族国家的巩固和发展

魏晋南北朝

五胡内迁、北民南迁、民族交融

自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——(北魏)杨衔之《洛阳伽蓝记》

异哉,晋氏之有天下也。自雒阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓。于是,斗牛之野,郡有青、徐;吴越之乡,州编冀、豫。”

——(唐)刘知几《史通·邑里》

隋唐时期

大统一、大交融、大发展

鸿胪寺官员

东罗马使节

新罗使节

渤海使节

◎唐《礼宾图》壁画

中央机构:尚书省的礼部及

鸿胪寺

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪;

礼部的主客司负责各族朝见事宜;

鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

隋朝结束了统一国家长期分裂的局面

①战争:突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝。

②册封:589年,册封百越首领冼夫人为谯国夫人,加强了对岭南地区各族的治理。

③设置机构:在边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

④加强联系:加强了与流求的接触,曾三次派人抵达流求。

唐朝与周边少数民族政权保持密切的联系

①与突厥的战与和:贞观初年,唐军击败并俘获东突厥可汗,西北边疆各族同尊唐太宗为“天可汗”;唐高宗时灭西突厥。

②和亲会盟:文成公主、金城公主先后入藏;唐蕃之间还数次会盟。

③册封:南诏的13个王中有10人经唐朝加封;南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

④设置机构:边疆管理机构主要是大都护府、都督府,羁縻州。

安南都护府(679年设置)

羁縻政策

“盖闻天子之于夷狄也,其义羁縻勿绝也。”

“羁,马络头也;縻,牛蚓(牛绳)也。”

——司马迁《史记·司马相如列传》

唐朝在总结秦汉边地设置郡县得失的基础上,首创了管理少数民族地区的羁縻府州制度。唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命异族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。羁縻府州赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。

唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。唐王朝设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区,边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约800多个。后来宋代在西南地区设置羁縻州县,明代在边境部分地区设置羁縻卫所。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度》

特点:

以夷制夷、因俗而治

作用:

加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定、民族融合、经济文化交流。

宋朝

与少数民族政权并立

1005,澶渊之盟

1044,宋夏和议

1141,绍兴和议

南北面官制

仿宋建制

榷场贸易

元明清

统一多民族国家得到巩固与发展

各民族之间以彼此交融为主。

例如:大批来自西域的色目人在元朝时进入中原,融入中华民族大家家庭之内。明朝时大批蒙古人、色目人、女真人归附明朝。满族入主中原后,尽管试图保持自己民族的特点,但毫无疑问也继承了明朝的政治与文化。

元朝结束了长期多个政权并存的局面

①民族政策:一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)

②管理西藏:元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务。

③管辖西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

④在东北、云南等地设行省,征发赋役。

⑤经略台湾:设澎湖巡检司,隶属福建省,履行行政管理职能。

北庭都元帅府、宣慰司

在福建晋江设澎湖巡检司经略台湾

明朝重视内陆边疆的管理

中央机构:礼部鸿胪寺、提督四夷馆

①与蒙古时战时和:修筑长城,置“九边”军镇;土木之变;册封鞑靼首领俺答汗为“顺义王”。

②马市:在辽东、宣府、大同等地开放马市。

③卫所制度:在东北设都司、卫、所;在西北设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫。

④土司制度:西南各族酋长世袭任职;

⑤西藏:敕封西藏僧俗领袖为王、法王;

实行羁縻政策,设乌思藏行都指挥使司;

通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

明朝形势图(1433年)

在西藏册封、设都司、茶马贸易

在西南设吐司

马市:指中原王朝以金帛或茶、盐与边疆民族换马的互市场所。

自西汉有互市以来,即有马的交易。唐朝与突厥、吐蕃互市,初“以金帛市马”,后扩大到茶叶。宋与辽、西夏、金之间的榷场互市,物品更广泛,而且将马市范围逐渐推广到西南某些少数民族。

明朝最初在辽东的开元南关、开元北关和北宁三地开设马市,与海西女真、建州女真、蒙古的朵颜三卫进行交易。明朝也通过食物、纺织品、日常生活品及其他手工业制品与蒙古族进行交易,蒙古族提供的商品主要是马,也有牛、肉、羊毛、马鬃、皮张等商品。

思考1:军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

清朝对边疆地区采取因地制宜的政策

①中央机构:理藩院

②与蒙古的关系:满蒙联姻、军事斗争、回归祖国;设盟旗制度

③新疆:平定叛乱,设伊犁将军总领军政事务

③西藏:册封五世达赖与五世班禅、设西宁办事大臣、驻藏办事大臣。

④西南:“改土归流”

清朝疆域图(1820年)

康熙平台湾1684台湾府

中国之一统,始于秦,塞外之一统,始于元,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。

——《清世宗实录》

思考2:结合所学内容,探讨历代各民族之间以哪些方式交往、交流、交融。

第一,政治上的隶属关系,主要是在民族地区设立郡县或者羁縻性质的机构、进行册封、和亲联姻、会盟和议等措施。

第二,经济上的往来,其中最典型的是自唐朝以来的马市,宋代的榷场等,而且受汉族影响,少数民族的生产方式也会发生变化。

第三,在历史上,民族冲突也是民族交往交流交融的一部分。在军事冲突中,斗争与交融是同时并进的,斗争结束的时候也就是交融完成了。而且在民族冲突中,不少民族作为雇佣军也会加速民族交融的进程。

第四,社会文化上的交融,包括各民族之间的大杂居、往来通婚、生活习俗的影响等。

1901年,梁启超发表《中国史叙论》一文,首次提出了“中国民族’的概念。

1902年,在《中国学术思想之变迁之大势》一文中,梁启超写道:“上古时代,我中华民族之有四海思想者厥惟齐,故于期间产生两种观念焉:一曰国家观,二曰世界观。”首次提出了“中华民族”一词。

1905年,梁启超又写了《历史上中国民族之观察》一文,从历史演变的角度,重点分析了中国民族的多元性和混合性,并断然下结论说:“中华民族自始本非一族,是由多民族混合而成。”由此,梁启超真正完成了“中华民族”一词,从形式到内容的革命性创造,这就是中华民族指中国境内的所有民族,汉满蒙回藏等为一家,是多元混合的。

“中华民族”

中国古代的对外交往

对外交往的历程

朝代 交往史实

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流

开通海、陆丝绸之路、甘英出使大秦;光武帝赐倭国(日本)国王金印

(西域)裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到达赤土国

与大食接触,造纸术外传阿拉伯地区;海路交通活跃;日本派遣唐使

北方陆路交通阻隔,海路发达;广州、明州、泉州三大港口

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

郑和下西洋;海禁与隆庆开关;民间贸易和走私贸易屡禁不绝

中俄《尼布楚条约》、中英马戛尔尼使团来华、闭关锁国政策。

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

汉朝的对外交往

魏征(唐代名臣):“张骞凿空之开远夷,通绝域,体现出"开"、"通"的成功,动机在于"宏放"的文化追求。”

汉朝是中外关系的开拓时期,中国与外部世界的交往逐渐展开。

汉朝与邻近的朝鲜半岛、日本有直接交往

汉朝已打通了通往西方的陆海两个通道。陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。海路从合浦郡徐闻县出发,经由南海最远可以航行到印度南部。

唐朝的对外交往

这个民族共同体在唐朝近三百年中,又下断地与域外、周边的胡人,以及来唐的外国人融为一体,不断汲取新鲜血液,因而更加生机勃勃,充满活力……缔造出中华文明史上光彩夺目的一页。……唐文化特别是盛唐文化的繁荣昌盛,仰赖于一种积极的文化政策——立足于我、夷为我用,这是必须以充分的自信心为底蕴的。

——樊树志《国史十六讲》

唐朝外交特点:

①唐朝对外交往的范围更加广泛,且有连续性。

②领域全面,同亚洲国家的交往最为密切,唐朝是亚洲文化的中心。

③唐朝对外交往的形式多样,有使节往来、留学生、技术交流、贸易交流、宗教往来、艺术交流等多种形式。

④唐朝频繁的对外交往影响巨大,促进了东亚、亚洲乃至世界文明的进步,形成了中华文化圈,是当时世界上的文明中心,影响具有双向性。

元朝的对外交往

通往欧洲的海陆通道畅通

清朝的闭关锁国

“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。” ——乾隆上谕

“洋船至宁波者甚多,将来帆船云集,留住日久,将又成一粤省之澳门矣”

——梁廷柟《粤海关志》

“浙民习俗易嚣,洋商错处,必致滋事。” ——《清高宗圣训》

乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼

原因:

①封建自然经济的封闭性;

②坚持以农为本、重农抑商的政策;

③天朝上国的观念影响;

④抵御西方列强侵略保护中国的手段。

对外交往的体制

“汉委(倭)奴国王”金印及印文

1784年出土于日本,现藏于日本福冈市博物馆

传统中国……建立的贸易体制不在于贸易而在于其政治性,即“自古帝王临御天下,中国属内以制夷狄,夷狄属外以奉中国”的“华夷秩序”。……在儒家的眼中,天下秩序应该是以“仁”为精神、以“礼”(宗法伦理秩序)为架构。“礼者,天地之序也。’”

——骆昭东《从全球经济发展的视角

看明清对外贸易政策的成败》

原因:彰显政治正统性的需要;自然经济的发展;中国政治经济文化先进对周边国家的吸引,以及儒家天下观的价值追求。

历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

朝贡体制的特点与影响

朝贡体制指以古代中国为核心的朝贡关系网络。朝贡制度建立在双向交往的基础上,包括朝贡一方的“称臣纳贡”和宗主一方的“册封赏赐”双重内容,故称“朝贡——封赏制度”。

——朱汉国、何成刚《新版课程

标准解析与教学指导》

特点:

①以中国为中心、以儒家价值为基础的国际关系体系;

②具有明显君、臣等级色彩:朝贡是地方臣服于中央统治者,或者属国臣服于宗主国的表示;

③形式有“朝贡"与“回赐”,是一种双向需要;

④形成政治经济的双重内涵,包含政治经济和文化的多重制度性联系;

⑤崇尚睦邻友好,结构稳定,持续时间长。

不利影响:以天朝上国自居,视其他国家为朝贡国,按朝贡仪式处理国与国的关系,妨碍了古代中国对外部世界的认识。在明初、清初实行海禁政策后,中国更是力求将对外贸易纳入“朝贡贸易”的范围,即使开放海禁,也会在时间、地点、人数上加以严格限制。统治者盲目自大、故步自封,使中国逐渐落后于世界潮流。

对外交往的特点

1.交往形式以和平为主

汉朝丝绸之路,进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋代海外贸易。

2.由开放走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.由陆路为主转向海路为主

秦汉陆上丝绸之路→隋唐朝对外交通发达,海陆并举→宋元时期(海路为主)。

4.对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋代对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

朝代 中央机构 民族关系 边疆政策 对外

秦 典客、典属国 北逐匈奴,修筑长城;南抚夷越 南海郡、桂林郡、象郡

汉 大鸿胪 北击匈奴;和亲政策 设机构;屯戍政策 甘英出使大秦;海路到达印度南部;汉委奴国王

魏晋 五胡内迁;汉化 汉人南迁加快江南开发

隋 礼部 鸿胪寺 周边民族归附;封谯国夫人 郡县制(豪酋大姓);三次派人抵达琉球 造纸术外传;日本派遣遣唐使;鉴真东渡;长安国际大都会

唐 礼部 鸿胪寺 “天可汗”;和亲、会盟;册封;羁縻州刺史由民族首领担任 大都护府、都护府、羁縻州

宋 礼部、鸿胪寺 少数民族吸收中原制度 陆路受阻,海路发达;泉州

元 宣政院 行汉法;差别对待 东北、云南设行省 马可·波罗

明 礼部 鸿胪寺 提督四夷馆 修长城,设“九边”;贸易 东北设都司、卫、所;西北设卫;西南设土司;敕封 朝贡体系,朝贡贸易体系;《尼布楚条约》;马格尔尼来华

海禁,闭关锁国

清 理藩院 满蒙联姻;军事斗争;册封; 办事大臣;改土归流

民族关系:统一多民族国家进一步巩固与发展

对外交往:由繁荣到“闭关锁国,逐步落后于世界潮流”

题目练习

1. 唐太宗认为:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。……盖德泽洽,则四夷可使如一家。”在这一理念下,为管理少数民族生活的地区,他( )

A.设立西域都护府

B.设置理藩院

C.设立宣政院

D.设置羁縻州

D

题目练习

2. 康熙帝时将理藩院从礼部独立出来。理藩院的主要职责一是管理蒙古、新疆等少数民族地区事务,二是处理与俄国的关系。这反映了当时( )

A.蒙古、新疆的叛乱频繁不易管理

B.满族主要依靠少数民族加强统治

C.理藩院基本承袭元朝宣政院职能

D.清朝统治者的天朝上国观念浓厚

D

题目练习

3. 西汉时期,中国与西亚、欧洲的通商关系能够发展起来的主要原因是( )

A.西汉丝织业的发展

B.张骞沟通了与西域的联系

C.西域都护的设置

D.甘英到达了波斯湾。

B

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理