纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-03 14:48:54 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

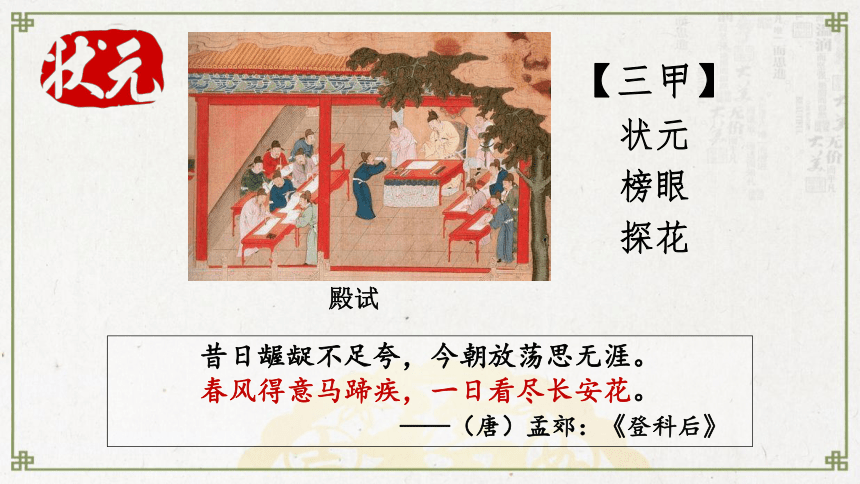

殿试

【三甲】

状元

榜眼

探花

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

——(唐)孟郊:《登科后》

隋唐制度的变化与创新

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

【制度】

包括政治制度、经济制度、军事制度、法律制度、文化制度等。

______

______

为治之要,莫先于用人,而知人之道,圣贤所难也。

—司马光《资治通鉴》

一、统治之基:选官制度

二、政权之形:三省六部

三、税收之源:赋税制度

一、统治之基:选官制度

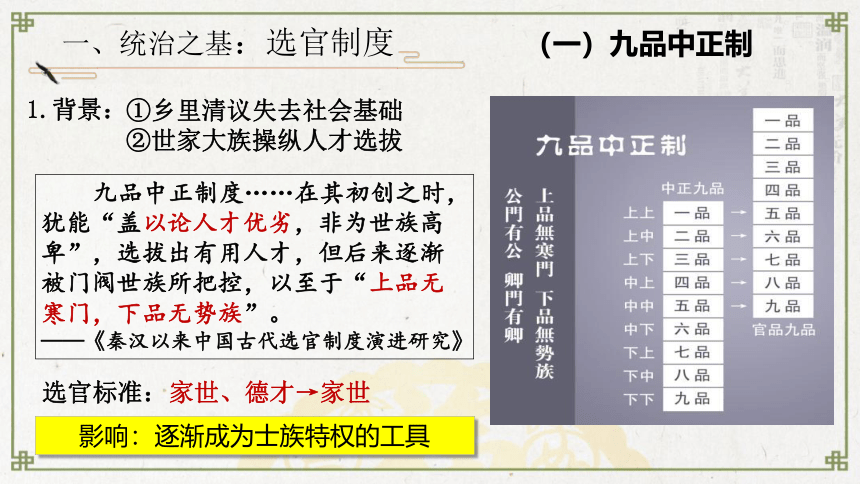

(一)九品中正制

1.背景:

①乡里清议失去社会基础

②世家大族操纵人才选拔

选官标准:

影响:逐渐成为士族特权的工具

家世、德才→家世

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

一、统治之基:选官制度

(二)科举制度

1.发展历程

一、统治之基:选官制度

(二)科举制度

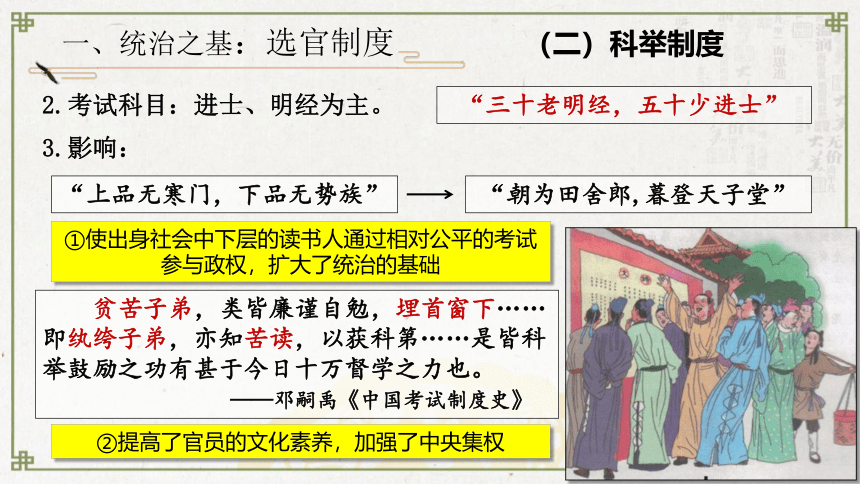

2.考试科目:进士、明经为主。

3.影响:

“三十老明经,五十少进士”

“朝为田舍郎,暮登天子堂”

“上品无寒门,下品无势族”

贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第……是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

①使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础

②提高了官员的文化素养,加强了中央集权

一、统治之基:选官制度

(二)科举制度

消极影响:

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。 ——(明)顾炎武:《日知录》

①科举选拔标准单一,压抑个性,禁锢思想;

②以儒学作为考试内容,忽视科技。

一、统治之基:选官制度

(三)选官制度的演变趋势

世袭制

(夏商周)

科举制

(隋——清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

孝廉

才能→家世

考试成绩

演变趋势

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开。

由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试。

选官制度

选官标准

二、政权之形:三省六部

(二)职能

尚书省

门下省

皇帝

中书省

(草拟)

(执行)

(审核)

户部

礼部

兵部

刑部

工部

决策机构

执行机构

政事堂

中书门下

运作过程:

皇帝

→中书省

→门下省

→尚书省

→六部

二、政权之形:三省六部

(三)评价

(1)三省分工明确,又设政事堂议事,提高了行政效率。

(2)三分相权,相互牵制,加强皇权。

(3)三省集思广益,减少决策失误。

(4)是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

三、税收之源:赋税制度

(一)基本概念

古代王朝依据自己所颁布的法律向臣民征收的实物或货币。

古代民众的义务:

古代王朝强制民众承担的无偿劳动。

粮食、布帛

人头税

田亩税

民年十五以上至五十六出赋钱。——《汉书·高帝纪》

税谓收其田入也。 ——《汉书·食货志》

(力役 、军役、杂役等等)

“赋+役”

轻徭薄赋、赋役繁重

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

1.魏晋:租调制

租:纳粮

调:纳布

收田租亩四升,户出绢二匹、绵二斤。

——《三国志·魏书·武帝纪》

田亩税

人头税

曹操创立租调制

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

2.北魏孝文帝:均田制

受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

赋税

徭役

影响:以庸代役,保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

3.唐初:租庸调制

有田则有租,

有家则有调,

有身则有庸。

——(唐)陆贽

庸:代役税

影响:

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

4.唐德宗:两税法

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。 ——《资治通鉴》卷226

户籍损坏,人口统计少于实际人口

军费加至赋税,任意加收

富者逃税,穷者课税,贫富差距拉大

官吏盘剥严重,逃户变多

(1)背景

——财政收入紧张

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

4.唐德宗:两税法

(2)内容:

每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;

户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利 。——《资治通鉴》

财产税为主;扩大收税对象

取消租庸调和一切杂税、杂役;

简化收税名目;减轻人身控制

一年分夏季和秋季两次纳税。

冬小麦4、5月份收割;

春小麦8、9月份收割。

明确纳税时间

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

4.唐德宗:两税法

(3)影响

唯以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多。 ——陆贽:《陆宣公奏议》

①简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

③消极影响:由于皇帝私欲、官吏盘剥等原因,两税法在执行过程中并没有减轻农民的负担。

三、税收之源:赋税制度

★探究:中国古代赋税制度的演变趋势

征税标准

人身控制

税收种类

征税内容

(租庸调制)以“人丁”为本,不论土地、财产的多少,都要按丁交纳同等数量的绢、粟。

(两税法)“唯以资产为宗,不以丁身为本。”

(均田制)成年男子承担一定的徭役

(租庸调制)“以庸代役”

(两税法)取消租庸调和一切杂役

(两税法)每户缴纳户税和地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。一年分夏季和秋季两次纳税。

③税收种类简化

(租庸调制)纳粮为租;纳布为调;纳布代役为庸

(两税法)户税按户等高低征钱,地税按亩缴纳谷物。

④征税内容变化,实物→货币

①征税标准转变,以人丁为主→以财产为主

②政府对农民的人身控制减弱

一、统治之基:选官制度

(一)九品中正制

背景、内容、影响

(二)科举制度

1.发展历程

2.流程

3.考试科目

4.影响:

①底层参与政权,扩大统治基础

②提高官员化素养,加强中央集权

③消极影响

(三)选官制度的演变趋势

二、政权之形:三省六部

(一)创立

(二)职能

(三)评价

三、税收之源:赋税制度

(一)基本概念

古代民众的义务:赋+役

(二)创新历程

1.魏晋:租调制

2.北魏孝文帝:均田制

3.唐初:租庸调制

4.唐德宗:两税法:背景,内容,影响

(三)赋税制度的演变趋势

殿试

【三甲】

状元

榜眼

探花

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

——(唐)孟郊:《登科后》

隋唐制度的变化与创新

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

【制度】

包括政治制度、经济制度、军事制度、法律制度、文化制度等。

______

______

为治之要,莫先于用人,而知人之道,圣贤所难也。

—司马光《资治通鉴》

一、统治之基:选官制度

二、政权之形:三省六部

三、税收之源:赋税制度

一、统治之基:选官制度

(一)九品中正制

1.背景:

①乡里清议失去社会基础

②世家大族操纵人才选拔

选官标准:

影响:逐渐成为士族特权的工具

家世、德才→家世

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

一、统治之基:选官制度

(二)科举制度

1.发展历程

一、统治之基:选官制度

(二)科举制度

2.考试科目:进士、明经为主。

3.影响:

“三十老明经,五十少进士”

“朝为田舍郎,暮登天子堂”

“上品无寒门,下品无势族”

贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第……是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

①使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础

②提高了官员的文化素养,加强了中央集权

一、统治之基:选官制度

(二)科举制度

消极影响:

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。 ——(明)顾炎武:《日知录》

①科举选拔标准单一,压抑个性,禁锢思想;

②以儒学作为考试内容,忽视科技。

一、统治之基:选官制度

(三)选官制度的演变趋势

世袭制

(夏商周)

科举制

(隋——清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

孝廉

才能→家世

考试成绩

演变趋势

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开。

由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试。

选官制度

选官标准

二、政权之形:三省六部

(二)职能

尚书省

门下省

皇帝

中书省

(草拟)

(执行)

(审核)

户部

礼部

兵部

刑部

工部

决策机构

执行机构

政事堂

中书门下

运作过程:

皇帝

→中书省

→门下省

→尚书省

→六部

二、政权之形:三省六部

(三)评价

(1)三省分工明确,又设政事堂议事,提高了行政效率。

(2)三分相权,相互牵制,加强皇权。

(3)三省集思广益,减少决策失误。

(4)是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

三、税收之源:赋税制度

(一)基本概念

古代王朝依据自己所颁布的法律向臣民征收的实物或货币。

古代民众的义务:

古代王朝强制民众承担的无偿劳动。

粮食、布帛

人头税

田亩税

民年十五以上至五十六出赋钱。——《汉书·高帝纪》

税谓收其田入也。 ——《汉书·食货志》

(力役 、军役、杂役等等)

“赋+役”

轻徭薄赋、赋役繁重

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

1.魏晋:租调制

租:纳粮

调:纳布

收田租亩四升,户出绢二匹、绵二斤。

——《三国志·魏书·武帝纪》

田亩税

人头税

曹操创立租调制

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

2.北魏孝文帝:均田制

受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

赋税

徭役

影响:以庸代役,保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

3.唐初:租庸调制

有田则有租,

有家则有调,

有身则有庸。

——(唐)陆贽

庸:代役税

影响:

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

4.唐德宗:两税法

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。 ——《资治通鉴》卷226

户籍损坏,人口统计少于实际人口

军费加至赋税,任意加收

富者逃税,穷者课税,贫富差距拉大

官吏盘剥严重,逃户变多

(1)背景

——财政收入紧张

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

4.唐德宗:两税法

(2)内容:

每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;

户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利 。——《资治通鉴》

财产税为主;扩大收税对象

取消租庸调和一切杂税、杂役;

简化收税名目;减轻人身控制

一年分夏季和秋季两次纳税。

冬小麦4、5月份收割;

春小麦8、9月份收割。

明确纳税时间

三、税收之源:赋税制度

(二)创新历程

4.唐德宗:两税法

(3)影响

唯以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多。 ——陆贽:《陆宣公奏议》

①简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

③消极影响:由于皇帝私欲、官吏盘剥等原因,两税法在执行过程中并没有减轻农民的负担。

三、税收之源:赋税制度

★探究:中国古代赋税制度的演变趋势

征税标准

人身控制

税收种类

征税内容

(租庸调制)以“人丁”为本,不论土地、财产的多少,都要按丁交纳同等数量的绢、粟。

(两税法)“唯以资产为宗,不以丁身为本。”

(均田制)成年男子承担一定的徭役

(租庸调制)“以庸代役”

(两税法)取消租庸调和一切杂役

(两税法)每户缴纳户税和地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。一年分夏季和秋季两次纳税。

③税收种类简化

(租庸调制)纳粮为租;纳布为调;纳布代役为庸

(两税法)户税按户等高低征钱,地税按亩缴纳谷物。

④征税内容变化,实物→货币

①征税标准转变,以人丁为主→以财产为主

②政府对农民的人身控制减弱

一、统治之基:选官制度

(一)九品中正制

背景、内容、影响

(二)科举制度

1.发展历程

2.流程

3.考试科目

4.影响:

①底层参与政权,扩大统治基础

②提高官员化素养,加强中央集权

③消极影响

(三)选官制度的演变趋势

二、政权之形:三省六部

(一)创立

(二)职能

(三)评价

三、税收之源:赋税制度

(一)基本概念

古代民众的义务:赋+役

(二)创新历程

1.魏晋:租调制

2.北魏孝文帝:均田制

3.唐初:租庸调制

4.唐德宗:两税法:背景,内容,影响

(三)赋税制度的演变趋势

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进