第17课 科学技术的成就(一)

文档属性

| 名称 | 第17课 科学技术的成就(一) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-11-27 07:59:02 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。人教版八年级下第17课科学技术的成就(一)山西省实验中学

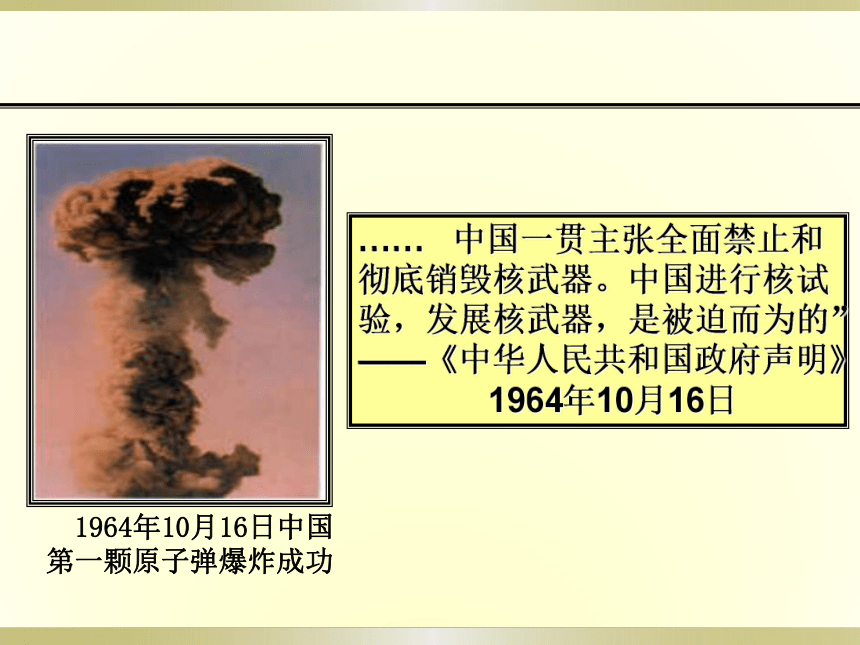

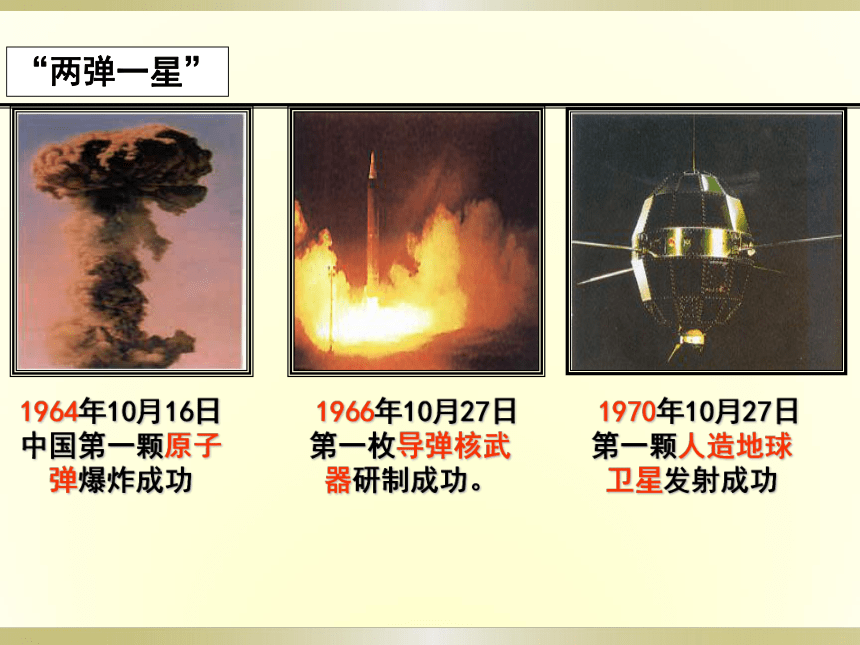

徐雪莲课标相关陈述:了解两弹一星和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用。学案“两弹一星”1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。 1970年10月27日第一颗人造地球卫星发射成功 1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功…… 中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器。中国进行核试验,发展核武器,是被迫而为的”

——《中华人民共和国政府声明》

1964年10月16日观点碰撞:要不要造核武器?“两弹一星”1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。 1970年10月27日第一颗人造地球卫星发射成功 1950年,美国总统杜鲁门在一次记者招待会上发表了美国正积极考虑“在朝鲜战场使用原子弹”的言论。

1955年,艾森豪威尔总统在新闻发布会上宣称,如果远东发生战争,美国“找不到任何理由不使用核武器,就像你在打仗時找不到理由不使用子弹一样”。

——《文史参考》2010年第8期拿什么来保护你,

我的中国? 1954年赫鲁晓夫访华期间,毛泽东提出对原子弹、核武器感兴趣,希望苏联在这方面给予帮助。赫鲁晓夫稍作迟疑后,他劝说毛泽东应集中力量抓经济建设,不要搞这个耗费巨资的东西,并表示只要有苏联的核保护伞就够了。

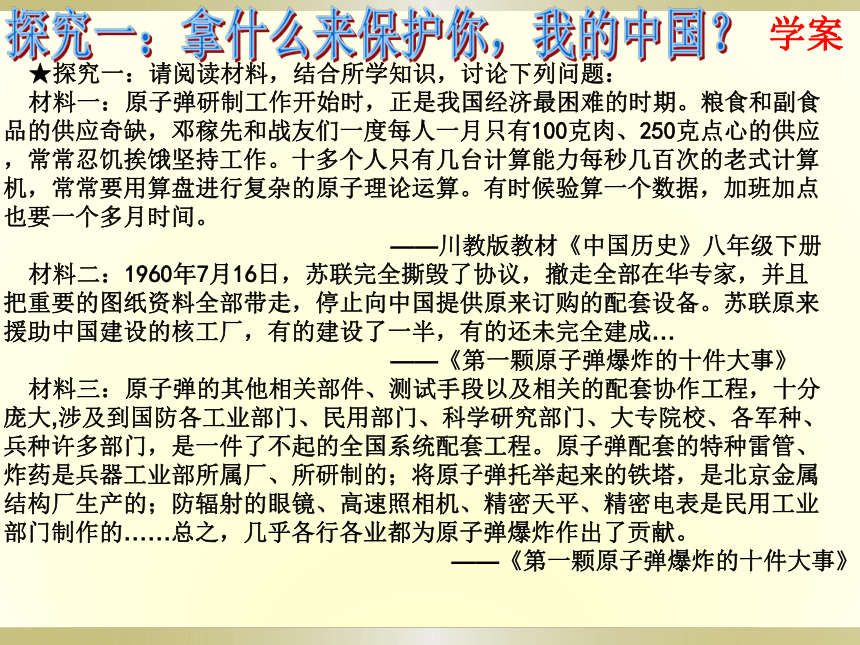

——沈志华《中苏关系史纲》 1956年,毛泽东在最高国务会议上说:“我们要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人欺负,就不能没有这个东西。”拿什么来保护你,我的中国?★探究一:请阅读材料,结合所学知识,讨论下列问题:

材料一:原子弹研制工作开始时,正是我国经济最困难的时期。粮食和副食品的供应奇缺,邓稼先和战友们一度每人一月只有100克肉、250克点心的供应,常常忍饥挨饿坚持工作。十多个人只有几台计算能力每秒几百次的老式计算机,常常要用算盘进行复杂的原子理论运算。有时候验算一个数据,加班加点也要一个多月时间。

——川教版教材《中国历史》八年级下册

材料二:1960年7月16日,苏联完全撕毁了协议,撤走全部在华专家,并且把重要的图纸资料全部带走,停止向中国提供原来订购的配套设备。苏联原来援助中国建设的核工厂,有的建设了一半,有的还未完全建成…

——《第一颗原子弹爆炸的十件大事》

材料三:原子弹的其他相关部件、测试手段以及相关的配套协作工程,十分庞大,涉及到国防各工业部门、民用部门、科学研究部门、大专院校、各军种、兵种许多部门,是一件了不起的全国系统配套工程。原子弹配套的特种雷管、炸药是兵器工业部所属厂、所研制的;将原子弹托举起来的铁塔,是北京金属结构厂生产的;防辐射的眼镜、高速照相机、精密天平、精密电表是民用工业部门制作的……总之,几乎各行各业都为原子弹爆炸作出了贡献。

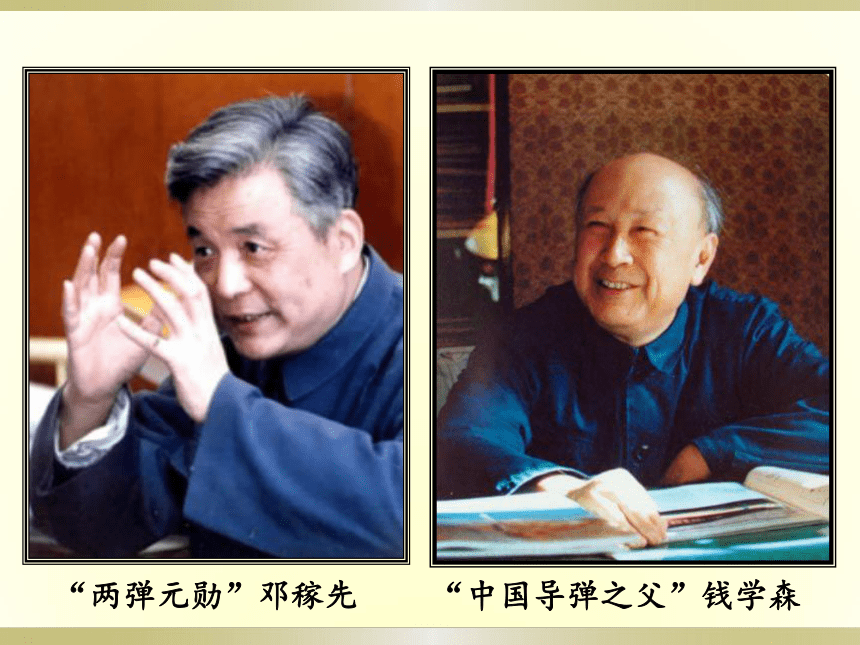

——《第一颗原子弹爆炸的十件大事》学案探究一:拿什么来保护你,我的中国? “两弹元勋”邓稼先“中国导弹之父”钱学森 美国国防部长麦克纳马拉预言:中国五年内不会有运载工具。 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。

“两弹一星”1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。 1970年10月27日第一颗人造地球卫星发射成功 如果60年代以来,中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。

——邓小平094型战略核潜艇东风31A洲际导弹发射车轰-6战略轰炸机北斗导航卫星的战略应用示意图钢铁长城拿什么来保护你,我的中国?数据来源:国家统计局网站 “中国威胁论”

美国学者莱斯特?布朗1994年一份《谁来养活中国》的报告首度提出,称中国必将出现粮食短缺,进而造成世界性的粮食危机。

——《环球时报》谁来养活中国人?★探究二:请阅读92页课文,结合材料说明“中国农民和美国农学家为什么给袁隆平如此高的评价?”

材料一:中国农民说“吃饭靠两平,一靠邓小平,二靠袁隆平。”

材料二:美国著名农学家唐·帕尔伯格赞扬道:“是他(袁隆平)让我们远离饥饿的威胁,引导我们走向一个丰衣足食的世界”。 学案探究二:谁来养活中国人?世界粮食基金会授予袁隆平世界粮食奖谁来养活中国人? 不要努力成为一个成功者,要努力成为一个有价值的人。

——爱因斯坦【课堂巩固】

1. 新中国成立后,标志着打破美国、苏联核垄断的事件是( )

A.提出“科教兴国”战略 B.第一枚中近程导弹试验成功

C.第一颗原子弹爆炸成功 D.第一颗氢弹爆炸成功

2.“当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫……他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。”这份颁奖词赞誉的科学家是( )

A. 钱学森 B. 华罗庚 C. 李四光 D. 袁隆平

3.下列哪项科技成就是改革开放以来取得的( )

第一颗原子弹 “神舟5号 “东方红一号” “中近程导弹”

爆炸成功 发射成功 发射成功 发射成功

A B C D学案

4、请思考:两段材料中“对卫星作用的评价”有何不同?为什么会有这样的不同?

材料一:这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端……给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——1970年新华社电

材料二:“通讯卫星转发器1年的租金就是上百万,一颗卫星有几十甚至上百台转发器,寿命是10年到15年,你想想它能产生多大的效益。”

——2005年《国际太空》杂志主编庞之浩

学案 过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。 ——邓小平探究三:科技的力量载人高温超导磁悬浮实验车壁面清洗机器人转基因抗虫棉微小机器人内窥镜系统可在乳腺中产生药用蛋白的转基因羊 科技的力量【拓展延伸】结合本课学习,联系你的亲身感受,举例说明科学技术的作用。

科技的力量科技是武器。两弹一星壮大了我国的国防能力,提高了中国的国际地位。维护了国家安全,为经济建设提供有力保障。

科技是粮食。籼型杂交水稻不仅解决了中国人民的温饱问题,也为解决世界粮食短缺问题提供了战略思路。

科技是……科技是速度,磁悬浮列车和航天飞机等交通工具大大提高了人民出行的速度,缩短了时间,提高了生活质量。

科技是生命。器官移植技术延续了人类的生命,心脏搭桥手术的成功保障了人类的健康。

科技是破坏,新型武器不断摧毁着人们的家园,战火弥漫,给人类带来了无尽的黑暗。

科技是车辆。车辆性能的逐步更新完善,人们出行更为方便,科技改变了我的生活。

科技是通道,神舟系列飞船飞天成功,天宫一号空间站建立,嫦娥系列探月计划的启动,开启了我们了解空间,了解无尽的宇宙,了解与我们相同的生命,解密太空的通道……

科技是……科技的力量科技的力量 我们必须明确,世界上最先进的技术是买不来的。中国作为一个大国,必须在高科技上自己掌握自己的命运。——江泽民历史进入80年代,和平与发展,成为全世界的两大主题,以高技术为中心的新的技术革命浪潮开始席卷全球。由于高技术对生产力发展和人类创造力的发挥起到了前所未有的巨大作用,在政治、经济、社会、文化、军事等各个方面都引起了一系列深刻的变革,因而越来越多的国家和地区,把主要的人力、物力都集中在了高科技发展领域。高技术及高技术产业,成为一个国家发展战略的重要组成部分,同时也成为国家与国家之间,特别是大国与大国之间最重要的竞争手段。从美国的“星球大战”,到欧洲的“尤里卡”;从苏联的“加速发展”战略,到日本的“今后十年振兴科学技术政策大纲”等等,全是着眼于21世纪的战略计划,全是着眼于下个世纪科学技术的较量与竞争。

毫无疑问,下个100年里,高科技必将成为世界各国争夺的制高点。这既是历史老人送来的一个大好机遇,又是时代提出的一次严峻挑战。科技的力量数据1951年我国的水稻的平均亩产只有141千克,1998年达到450千克。

1976年到1988年,水稻产量累计增产3-5亿吨,按每吨1000元计算,累计增收3500亿元;按人均口粮每年450千克计算,每年解决了500多万人的吃饭问题。

袁隆平杂交水稻与常规稻比较,每公顷年增产1.6吨,迄今已累计种植2.01公顷,累计增产粮食3亿吨,1999年已有美国、日本、巴西等20多个国家引进推广,为解决世界人口的粮食问题发挥了重大作用。20世纪80年代初,美国提出“星球大战计划”。 “星球大战”计划一出笼,立即便在世界掀起了狂涛巨澜。甚至有人比喻 说“里根总统打了一个小小的喷嚏,便在全世界引起了一场大感冒”

首先感冒的苏联提出《高科技发展纲领》。

欧洲 “尤里卡计划”的诞生。

日本提出了“今后十年科学技术振兴基本政策”……

1994年美国经济学家布朗提出“中国威胁论”,指出“到21世纪30年代,中国人口将达16亿,那时谁来养活这么多人!谁来拯救由此引发的全球性粮食危机?”上个世纪九十年代,美国经济学家布朗向世界发问:“21世纪谁来养活中国?”在布朗看来,中国人多地少,而且随着人口增长,以及耕地的消耗,将使这一问题更加突出。饥饿的中国将不仅带给本国众多的社会问题,而且还将影响世界。“中国威胁论”由此产生。

——《历史必修Ⅲ》岳麓书社隐藏首先感冒的苏联,戈尔巴乔夫开始了一系列的部署,随后提出《高科技发展纲领》。

欧洲,法国总统密特朗首先提出了建立“技术欧洲”的计划,即“尤里卡”计划。这个被人称之为法国总统“在洗澡盆里想出来的主意”,(“尤里卡”是希腊语“我发现了”的意思。2000多年前,大科学家在浴盆洗澡时,突然一个强烈的意念使他高兴的衣服都忘了穿就跑出来,如痴如醉地喊着“尤里卡,尤里卡”)得到西欧17国赞同和支持,并发表了联合公报,正式宣布了“尤里卡”计划的诞生。

日本作为一个资源严重缺乏的岛国,深感没有高技术就难以在21世纪立足,美国的“星球大战”计划刚一出笼,日本政府当即便作出积极反应,也提出了“今后十年科学技术振兴基本政策”。从1979年首次走出国门、在美国开花结果开始,目前中国杂交水稻已在世界上30多个国家和地区进行研究和推广,种植面积达到150万公顷。杂交水稻不仅解决了中国人的吃饭问题,对世界减少饥饿作出了卓越的贡献。

从1995年开始,菲律宾把发展杂交水稻作为解决粮食和发展经济的战略决策来抓。2005年种植杂交水稻面积达37万公顷,平均每公顷6.5吨,比其全国水稻平均单产高80%。尝到甜头的菲律宾政府,计划到2007年发展杂交水稻300万公顷,实现粮食自给。

印度尼西亚粮食多年不能自给,是世界最大的大米进口国。2001年,首批中国杂交稻在印尼5个省10个试验点展开,单产普遍达到每公顷8吨以上,最高达12吨,而原来的常规水稻每公顷只有4.5吨。

马来西亚稻米产量多年来增长缓慢,造成大米短缺,自给率只有60%左右,每年需花费巨额外汇进口大米。引进“超级杂交水稻”为马来西亚实现稻米自给带来了希望。

从亚洲到美洲,再到非洲、欧洲,增产优势明显的杂交水稻被冠以“东方魔稻”、“巨人稻”、“瀑布稻”等美称,甚至将之与中国古代四大发明相媲美。 1983年,美国总统里根提出了战略防御计划,也就是所谓的“星球大战”。

“从表面上看,只是个重点针对苏联军事威胁的战略防御计划,但就此计划囊括了大批新兴尖端科学技术这一点看,美国试图通过该计划的实施,促进国防科技发展,进而带动高新技术和国民经济的全面振兴,以确保美国在高科技领域独占鳌头,最终达到抢占21世纪战略制高点的目的。”

——王大珩(863计划提出者之一) 1984年1月6日,里根总统发布了《国家安全决定》第114号文件,正式下令开始执行新的“星球大战”计划,并于次年6月20日,经美国众议院批准,为“星球大战”计划拨款25亿美元!“星球大战”计划一出笼,立即便在世界掀起了狂涛巨澜。甚至有人比喻说:里根总统打了一个小小的喷嚏,便在全世界引起了一场大感冒。

——《强国之基》从《诗经》慨叹的“天降丧乱,饥馑荐臻,无以卒岁”,到清朝《履园丛话》描写的“蝗旱不登,饿殍载道”,饥饿曾经长时间和中国人如影随形。随着农业科学的发展,饥饿的威胁正在退却,他必将引导中国和世界过上不再饥饿的美好生活。”袁老师的“野败”令全国同行一下子处在同一水平线上,全国大协作很快红火起来,袁老师这种崇高无私的境界今天看来愈加珍贵。

上个世纪五六十年代,中国水稻产量平均每亩不到300公斤。粮食的异常紧缺,让几乎所有的中国人品尝了饥饿的滋味。三年自然灾害,更增加了国人对于饥饿的恐惧。直到今天,不少经历过那段岁月的人还心有余悸,吃饱饭成了当时人们的最大心愿。

然而,21世纪早已来到我们面前,布朗的论调却完全没有成为现实,中国人不仅吃得越来越饱,而且吃得越来越好。中国不仅改变了粮食缺口大国的形象,而且成为了第三大粮食援助捐赠国。中国不仅没有成为世界的威胁,而且为世界的发展做出了越来越多的贡献。

全世界,上个世纪中叶,饥饿也无处不在,资料显示,有一半人吃不饱饭。现在,受饥饿的人,已经减到20%%。

是什么因素让布朗的论调失灵?是什么因素使全世界发生如此大的变化?杂交水稻的发明和大面积推广功不可没。然而,21世纪早已来到我们面前,布朗的论调却完全没有成为现实,中国人不仅吃得越来越饱,而且吃得越来越好。中国不仅改变了粮食缺口大国的形象,而且成为了第三大粮食援助捐赠国。中国不仅没有成为世界的威胁,而且为世界的发展做出了越来越多的贡献。 2005年年底,联合国世界粮食计划署在北京正式宣布从2006年起停止对华粮食援助。这标志着中国26年的粮食受捐赠历史画上了句号,并开始成为一个重要的援助捐赠国。中国以占世界不到10%的耕地养活了占世界20%多的人口,其中杂交水稻立下了汗马功劳。——新华网

1981年,袁隆平被授予新中国第一个、迄今为止唯一一个国家特等发明奖。

1982年,国际水稻研究所学术会首次公认:中国科学家袁隆平为世界“杂交水稻之父”。

1970年,他们终于在海南找到了野生稻雄性不育株。袁隆平确认后,将这株珍贵的野生稻命名为“野败”。1971年,袁隆平无私地将“野败”材料提供给全国各地的研究者,大大推进了杂交水稻在全国的研究。全世界有超过8亿饥饿人口,全球平均每天有两万人多人死于饥饿,其中近一半是儿童。解决中国人吃饭问题的袁隆平将目光投向了全世界为饥饿所困的人。

“杂交水稻外交”成为我国重要的外交品牌。那是梦,我梦见我种的水稻长得比高粱还长,比扫帚还长,籽粒比花生米还大,很高兴。我就在稻穗下乘凉。这是我的一个梦,现实还差得远。”“杂交水稻之父”、中国工程院院士袁隆平这样回答网友的提问。在很多人的眼里,袁隆平始终是一个神秘人物,这并不仅仅是因为这位两腿总是沾满泥的科学家,在水稻田里做出了令世界震惊的成果,也是因为他总是刻意地去躲避那些总也躲不开的媒体,这一次的采访我们就是从首都机场一直追到了长城饭店。西方世界称,杂交稻是“东方魔稻”。国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,誉为“第二次绿色革命在湖南安江的一块农田里,一位农民模样的人,安江农校的教师袁隆平带领助手和妻子,先后查验了1.4万株稻穗,找到了6株天然的雄性不育植株。袁隆平与他的助手们利用这些不育植株进行试验,花了6年时间,却没有培育出预期的优良品种。但袁隆平并不气馁,继续进行试验。后来,他又提出利用远缘的野生稻与栽培稻进行杂交的设想。于是开始了天南海北寻找符合条件的野生稻的过程。天道酬勤,1970年,他的助手终于找到了一株天然野生稻,在育种后,袁隆平将谷粒分送给有关单位协同攻关。1973年,终于培育出良种杂交水稻。科学无国界,但科学家有他的祖国。——法国科学家巴斯德在两弹一星的研制过程中,以钱学森为代表的一代科学家作出了,卓越的贡献。1955年秋,钱学森历经曲折,从美国回到祖国。从此,他把自己的一腔报国之情融入中国的导弹和航天事业之中。1956年,钱学森受命草拟《建立我国国防航空工业的意见书》,提出了我国火箭、导弹事业的组织方案和发展计划。同年10月,他受命组建中国第一个火箭、导弹研究院——国防部第五研究院,并担任第一任院长。在他的组织下,1960年11月,中国成功发射第一枚防止火箭,1964年6月我国第一枚自行设计的中近程火箭飞行试验取得成功。1965年,钱学森建议制定人造卫星研制计划,并列入国家任务。1970年,中国成功发射第一颗人造卫星。在我国第一颗原子弹爆炸试验前,钱学森就以自己的远见卓识提出了把导弹和原子弹结合起来的设想。1966年10月,“两弹结合”的核试验取得成功,标志着我国已拥有核打击能力。你如何看待朝鲜核试验问题?材料二:2011年日本福岛核泄漏事件材料一:有人曾经问爱因斯坦,第三次世界大战会使用什么武器?爱因斯坦说,我不知道第三次世界大战使用什么武器,我只知道,第四次世界大战使用的武器一定是石头!科技是动力

科技是财富

科技是破坏

科技是便利

……

1964年第一颗原子弹战略核潜艇解放军东风31A洲际导弹发射车参加2009国庆阅兵 大秦核电站

中国太空第一人──杨利伟 神舟系列飞船

徐雪莲课标相关陈述:了解两弹一星和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用。学案“两弹一星”1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。 1970年10月27日第一颗人造地球卫星发射成功 1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功…… 中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器。中国进行核试验,发展核武器,是被迫而为的”

——《中华人民共和国政府声明》

1964年10月16日观点碰撞:要不要造核武器?“两弹一星”1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。 1970年10月27日第一颗人造地球卫星发射成功 1950年,美国总统杜鲁门在一次记者招待会上发表了美国正积极考虑“在朝鲜战场使用原子弹”的言论。

1955年,艾森豪威尔总统在新闻发布会上宣称,如果远东发生战争,美国“找不到任何理由不使用核武器,就像你在打仗時找不到理由不使用子弹一样”。

——《文史参考》2010年第8期拿什么来保护你,

我的中国? 1954年赫鲁晓夫访华期间,毛泽东提出对原子弹、核武器感兴趣,希望苏联在这方面给予帮助。赫鲁晓夫稍作迟疑后,他劝说毛泽东应集中力量抓经济建设,不要搞这个耗费巨资的东西,并表示只要有苏联的核保护伞就够了。

——沈志华《中苏关系史纲》 1956年,毛泽东在最高国务会议上说:“我们要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人欺负,就不能没有这个东西。”拿什么来保护你,我的中国?★探究一:请阅读材料,结合所学知识,讨论下列问题:

材料一:原子弹研制工作开始时,正是我国经济最困难的时期。粮食和副食品的供应奇缺,邓稼先和战友们一度每人一月只有100克肉、250克点心的供应,常常忍饥挨饿坚持工作。十多个人只有几台计算能力每秒几百次的老式计算机,常常要用算盘进行复杂的原子理论运算。有时候验算一个数据,加班加点也要一个多月时间。

——川教版教材《中国历史》八年级下册

材料二:1960年7月16日,苏联完全撕毁了协议,撤走全部在华专家,并且把重要的图纸资料全部带走,停止向中国提供原来订购的配套设备。苏联原来援助中国建设的核工厂,有的建设了一半,有的还未完全建成…

——《第一颗原子弹爆炸的十件大事》

材料三:原子弹的其他相关部件、测试手段以及相关的配套协作工程,十分庞大,涉及到国防各工业部门、民用部门、科学研究部门、大专院校、各军种、兵种许多部门,是一件了不起的全国系统配套工程。原子弹配套的特种雷管、炸药是兵器工业部所属厂、所研制的;将原子弹托举起来的铁塔,是北京金属结构厂生产的;防辐射的眼镜、高速照相机、精密天平、精密电表是民用工业部门制作的……总之,几乎各行各业都为原子弹爆炸作出了贡献。

——《第一颗原子弹爆炸的十件大事》学案探究一:拿什么来保护你,我的中国? “两弹元勋”邓稼先“中国导弹之父”钱学森 美国国防部长麦克纳马拉预言:中国五年内不会有运载工具。 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。

“两弹一星”1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功 1966年10月27日第一枚导弹核武器研制成功。 1970年10月27日第一颗人造地球卫星发射成功 如果60年代以来,中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。

——邓小平094型战略核潜艇东风31A洲际导弹发射车轰-6战略轰炸机北斗导航卫星的战略应用示意图钢铁长城拿什么来保护你,我的中国?数据来源:国家统计局网站 “中国威胁论”

美国学者莱斯特?布朗1994年一份《谁来养活中国》的报告首度提出,称中国必将出现粮食短缺,进而造成世界性的粮食危机。

——《环球时报》谁来养活中国人?★探究二:请阅读92页课文,结合材料说明“中国农民和美国农学家为什么给袁隆平如此高的评价?”

材料一:中国农民说“吃饭靠两平,一靠邓小平,二靠袁隆平。”

材料二:美国著名农学家唐·帕尔伯格赞扬道:“是他(袁隆平)让我们远离饥饿的威胁,引导我们走向一个丰衣足食的世界”。 学案探究二:谁来养活中国人?世界粮食基金会授予袁隆平世界粮食奖谁来养活中国人? 不要努力成为一个成功者,要努力成为一个有价值的人。

——爱因斯坦【课堂巩固】

1. 新中国成立后,标志着打破美国、苏联核垄断的事件是( )

A.提出“科教兴国”战略 B.第一枚中近程导弹试验成功

C.第一颗原子弹爆炸成功 D.第一颗氢弹爆炸成功

2.“当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫……他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。”这份颁奖词赞誉的科学家是( )

A. 钱学森 B. 华罗庚 C. 李四光 D. 袁隆平

3.下列哪项科技成就是改革开放以来取得的( )

第一颗原子弹 “神舟5号 “东方红一号” “中近程导弹”

爆炸成功 发射成功 发射成功 发射成功

A B C D学案

4、请思考:两段材料中“对卫星作用的评价”有何不同?为什么会有这样的不同?

材料一:这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端……给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——1970年新华社电

材料二:“通讯卫星转发器1年的租金就是上百万,一颗卫星有几十甚至上百台转发器,寿命是10年到15年,你想想它能产生多大的效益。”

——2005年《国际太空》杂志主编庞之浩

学案 过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。 ——邓小平探究三:科技的力量载人高温超导磁悬浮实验车壁面清洗机器人转基因抗虫棉微小机器人内窥镜系统可在乳腺中产生药用蛋白的转基因羊 科技的力量【拓展延伸】结合本课学习,联系你的亲身感受,举例说明科学技术的作用。

科技的力量科技是武器。两弹一星壮大了我国的国防能力,提高了中国的国际地位。维护了国家安全,为经济建设提供有力保障。

科技是粮食。籼型杂交水稻不仅解决了中国人民的温饱问题,也为解决世界粮食短缺问题提供了战略思路。

科技是……科技是速度,磁悬浮列车和航天飞机等交通工具大大提高了人民出行的速度,缩短了时间,提高了生活质量。

科技是生命。器官移植技术延续了人类的生命,心脏搭桥手术的成功保障了人类的健康。

科技是破坏,新型武器不断摧毁着人们的家园,战火弥漫,给人类带来了无尽的黑暗。

科技是车辆。车辆性能的逐步更新完善,人们出行更为方便,科技改变了我的生活。

科技是通道,神舟系列飞船飞天成功,天宫一号空间站建立,嫦娥系列探月计划的启动,开启了我们了解空间,了解无尽的宇宙,了解与我们相同的生命,解密太空的通道……

科技是……科技的力量科技的力量 我们必须明确,世界上最先进的技术是买不来的。中国作为一个大国,必须在高科技上自己掌握自己的命运。——江泽民历史进入80年代,和平与发展,成为全世界的两大主题,以高技术为中心的新的技术革命浪潮开始席卷全球。由于高技术对生产力发展和人类创造力的发挥起到了前所未有的巨大作用,在政治、经济、社会、文化、军事等各个方面都引起了一系列深刻的变革,因而越来越多的国家和地区,把主要的人力、物力都集中在了高科技发展领域。高技术及高技术产业,成为一个国家发展战略的重要组成部分,同时也成为国家与国家之间,特别是大国与大国之间最重要的竞争手段。从美国的“星球大战”,到欧洲的“尤里卡”;从苏联的“加速发展”战略,到日本的“今后十年振兴科学技术政策大纲”等等,全是着眼于21世纪的战略计划,全是着眼于下个世纪科学技术的较量与竞争。

毫无疑问,下个100年里,高科技必将成为世界各国争夺的制高点。这既是历史老人送来的一个大好机遇,又是时代提出的一次严峻挑战。科技的力量数据1951年我国的水稻的平均亩产只有141千克,1998年达到450千克。

1976年到1988年,水稻产量累计增产3-5亿吨,按每吨1000元计算,累计增收3500亿元;按人均口粮每年450千克计算,每年解决了500多万人的吃饭问题。

袁隆平杂交水稻与常规稻比较,每公顷年增产1.6吨,迄今已累计种植2.01公顷,累计增产粮食3亿吨,1999年已有美国、日本、巴西等20多个国家引进推广,为解决世界人口的粮食问题发挥了重大作用。20世纪80年代初,美国提出“星球大战计划”。 “星球大战”计划一出笼,立即便在世界掀起了狂涛巨澜。甚至有人比喻 说“里根总统打了一个小小的喷嚏,便在全世界引起了一场大感冒”

首先感冒的苏联提出《高科技发展纲领》。

欧洲 “尤里卡计划”的诞生。

日本提出了“今后十年科学技术振兴基本政策”……

1994年美国经济学家布朗提出“中国威胁论”,指出“到21世纪30年代,中国人口将达16亿,那时谁来养活这么多人!谁来拯救由此引发的全球性粮食危机?”上个世纪九十年代,美国经济学家布朗向世界发问:“21世纪谁来养活中国?”在布朗看来,中国人多地少,而且随着人口增长,以及耕地的消耗,将使这一问题更加突出。饥饿的中国将不仅带给本国众多的社会问题,而且还将影响世界。“中国威胁论”由此产生。

——《历史必修Ⅲ》岳麓书社隐藏首先感冒的苏联,戈尔巴乔夫开始了一系列的部署,随后提出《高科技发展纲领》。

欧洲,法国总统密特朗首先提出了建立“技术欧洲”的计划,即“尤里卡”计划。这个被人称之为法国总统“在洗澡盆里想出来的主意”,(“尤里卡”是希腊语“我发现了”的意思。2000多年前,大科学家在浴盆洗澡时,突然一个强烈的意念使他高兴的衣服都忘了穿就跑出来,如痴如醉地喊着“尤里卡,尤里卡”)得到西欧17国赞同和支持,并发表了联合公报,正式宣布了“尤里卡”计划的诞生。

日本作为一个资源严重缺乏的岛国,深感没有高技术就难以在21世纪立足,美国的“星球大战”计划刚一出笼,日本政府当即便作出积极反应,也提出了“今后十年科学技术振兴基本政策”。从1979年首次走出国门、在美国开花结果开始,目前中国杂交水稻已在世界上30多个国家和地区进行研究和推广,种植面积达到150万公顷。杂交水稻不仅解决了中国人的吃饭问题,对世界减少饥饿作出了卓越的贡献。

从1995年开始,菲律宾把发展杂交水稻作为解决粮食和发展经济的战略决策来抓。2005年种植杂交水稻面积达37万公顷,平均每公顷6.5吨,比其全国水稻平均单产高80%。尝到甜头的菲律宾政府,计划到2007年发展杂交水稻300万公顷,实现粮食自给。

印度尼西亚粮食多年不能自给,是世界最大的大米进口国。2001年,首批中国杂交稻在印尼5个省10个试验点展开,单产普遍达到每公顷8吨以上,最高达12吨,而原来的常规水稻每公顷只有4.5吨。

马来西亚稻米产量多年来增长缓慢,造成大米短缺,自给率只有60%左右,每年需花费巨额外汇进口大米。引进“超级杂交水稻”为马来西亚实现稻米自给带来了希望。

从亚洲到美洲,再到非洲、欧洲,增产优势明显的杂交水稻被冠以“东方魔稻”、“巨人稻”、“瀑布稻”等美称,甚至将之与中国古代四大发明相媲美。 1983年,美国总统里根提出了战略防御计划,也就是所谓的“星球大战”。

“从表面上看,只是个重点针对苏联军事威胁的战略防御计划,但就此计划囊括了大批新兴尖端科学技术这一点看,美国试图通过该计划的实施,促进国防科技发展,进而带动高新技术和国民经济的全面振兴,以确保美国在高科技领域独占鳌头,最终达到抢占21世纪战略制高点的目的。”

——王大珩(863计划提出者之一) 1984年1月6日,里根总统发布了《国家安全决定》第114号文件,正式下令开始执行新的“星球大战”计划,并于次年6月20日,经美国众议院批准,为“星球大战”计划拨款25亿美元!“星球大战”计划一出笼,立即便在世界掀起了狂涛巨澜。甚至有人比喻说:里根总统打了一个小小的喷嚏,便在全世界引起了一场大感冒。

——《强国之基》从《诗经》慨叹的“天降丧乱,饥馑荐臻,无以卒岁”,到清朝《履园丛话》描写的“蝗旱不登,饿殍载道”,饥饿曾经长时间和中国人如影随形。随着农业科学的发展,饥饿的威胁正在退却,他必将引导中国和世界过上不再饥饿的美好生活。”袁老师的“野败”令全国同行一下子处在同一水平线上,全国大协作很快红火起来,袁老师这种崇高无私的境界今天看来愈加珍贵。

上个世纪五六十年代,中国水稻产量平均每亩不到300公斤。粮食的异常紧缺,让几乎所有的中国人品尝了饥饿的滋味。三年自然灾害,更增加了国人对于饥饿的恐惧。直到今天,不少经历过那段岁月的人还心有余悸,吃饱饭成了当时人们的最大心愿。

然而,21世纪早已来到我们面前,布朗的论调却完全没有成为现实,中国人不仅吃得越来越饱,而且吃得越来越好。中国不仅改变了粮食缺口大国的形象,而且成为了第三大粮食援助捐赠国。中国不仅没有成为世界的威胁,而且为世界的发展做出了越来越多的贡献。

全世界,上个世纪中叶,饥饿也无处不在,资料显示,有一半人吃不饱饭。现在,受饥饿的人,已经减到20%%。

是什么因素让布朗的论调失灵?是什么因素使全世界发生如此大的变化?杂交水稻的发明和大面积推广功不可没。然而,21世纪早已来到我们面前,布朗的论调却完全没有成为现实,中国人不仅吃得越来越饱,而且吃得越来越好。中国不仅改变了粮食缺口大国的形象,而且成为了第三大粮食援助捐赠国。中国不仅没有成为世界的威胁,而且为世界的发展做出了越来越多的贡献。 2005年年底,联合国世界粮食计划署在北京正式宣布从2006年起停止对华粮食援助。这标志着中国26年的粮食受捐赠历史画上了句号,并开始成为一个重要的援助捐赠国。中国以占世界不到10%的耕地养活了占世界20%多的人口,其中杂交水稻立下了汗马功劳。——新华网

1981年,袁隆平被授予新中国第一个、迄今为止唯一一个国家特等发明奖。

1982年,国际水稻研究所学术会首次公认:中国科学家袁隆平为世界“杂交水稻之父”。

1970年,他们终于在海南找到了野生稻雄性不育株。袁隆平确认后,将这株珍贵的野生稻命名为“野败”。1971年,袁隆平无私地将“野败”材料提供给全国各地的研究者,大大推进了杂交水稻在全国的研究。全世界有超过8亿饥饿人口,全球平均每天有两万人多人死于饥饿,其中近一半是儿童。解决中国人吃饭问题的袁隆平将目光投向了全世界为饥饿所困的人。

“杂交水稻外交”成为我国重要的外交品牌。那是梦,我梦见我种的水稻长得比高粱还长,比扫帚还长,籽粒比花生米还大,很高兴。我就在稻穗下乘凉。这是我的一个梦,现实还差得远。”“杂交水稻之父”、中国工程院院士袁隆平这样回答网友的提问。在很多人的眼里,袁隆平始终是一个神秘人物,这并不仅仅是因为这位两腿总是沾满泥的科学家,在水稻田里做出了令世界震惊的成果,也是因为他总是刻意地去躲避那些总也躲不开的媒体,这一次的采访我们就是从首都机场一直追到了长城饭店。西方世界称,杂交稻是“东方魔稻”。国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,誉为“第二次绿色革命在湖南安江的一块农田里,一位农民模样的人,安江农校的教师袁隆平带领助手和妻子,先后查验了1.4万株稻穗,找到了6株天然的雄性不育植株。袁隆平与他的助手们利用这些不育植株进行试验,花了6年时间,却没有培育出预期的优良品种。但袁隆平并不气馁,继续进行试验。后来,他又提出利用远缘的野生稻与栽培稻进行杂交的设想。于是开始了天南海北寻找符合条件的野生稻的过程。天道酬勤,1970年,他的助手终于找到了一株天然野生稻,在育种后,袁隆平将谷粒分送给有关单位协同攻关。1973年,终于培育出良种杂交水稻。科学无国界,但科学家有他的祖国。——法国科学家巴斯德在两弹一星的研制过程中,以钱学森为代表的一代科学家作出了,卓越的贡献。1955年秋,钱学森历经曲折,从美国回到祖国。从此,他把自己的一腔报国之情融入中国的导弹和航天事业之中。1956年,钱学森受命草拟《建立我国国防航空工业的意见书》,提出了我国火箭、导弹事业的组织方案和发展计划。同年10月,他受命组建中国第一个火箭、导弹研究院——国防部第五研究院,并担任第一任院长。在他的组织下,1960年11月,中国成功发射第一枚防止火箭,1964年6月我国第一枚自行设计的中近程火箭飞行试验取得成功。1965年,钱学森建议制定人造卫星研制计划,并列入国家任务。1970年,中国成功发射第一颗人造卫星。在我国第一颗原子弹爆炸试验前,钱学森就以自己的远见卓识提出了把导弹和原子弹结合起来的设想。1966年10月,“两弹结合”的核试验取得成功,标志着我国已拥有核打击能力。你如何看待朝鲜核试验问题?材料二:2011年日本福岛核泄漏事件材料一:有人曾经问爱因斯坦,第三次世界大战会使用什么武器?爱因斯坦说,我不知道第三次世界大战使用什么武器,我只知道,第四次世界大战使用的武器一定是石头!科技是动力

科技是财富

科技是破坏

科技是便利

……

1964年第一颗原子弹战略核潜艇解放军东风31A洲际导弹发射车参加2009国庆阅兵 大秦核电站

中国太空第一人──杨利伟 神舟系列飞船

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 1 中国人民站起来了

- 2 最可爱的人

- 3 土地改革

- 第二单元 社会主义道路的探索

- 4工业化的起步

- 5三大改造

- 6探索建设社会主义的道路

- 7“文化大革命”的十年

- 第三单元 建设有中国特色的社会主义

- 8 伟大的历史转折

- 9 改革开放

- 10 建设有中国特色的社会主义

- 活动课一 社会调研──家乡的昨天和今天

- 第四单元 民族团结与祖国统

- 11 民族团结

- 12 香港和澳门的回归

- 13 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 14 钢铁长城

- 15 独立自主的和平外交

- 16 外交事业的发展

- 活动课二 历史纪实大家谈──新中国的外交

- 第六单元 科技教育与文化

- 17 科学技术的成就(一)

- 18 科学技术的成就(二)

- 19 改革发展中的教育

- 20 百花齐放 推陈出新

- 活动课三 20世纪歌曲中的“历史”

- 第七单元 社会生活

- 21 人们生活方式的变化

- 活动课四 家庭照片