黑龙江省齐齐哈尔市八校联合体2022-2023学年高一上学期期中考试语文试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省齐齐哈尔市八校联合体2022-2023学年高一上学期期中考试语文试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-04 08:29:26 | ||

图片预览

文档简介

期中考试答案

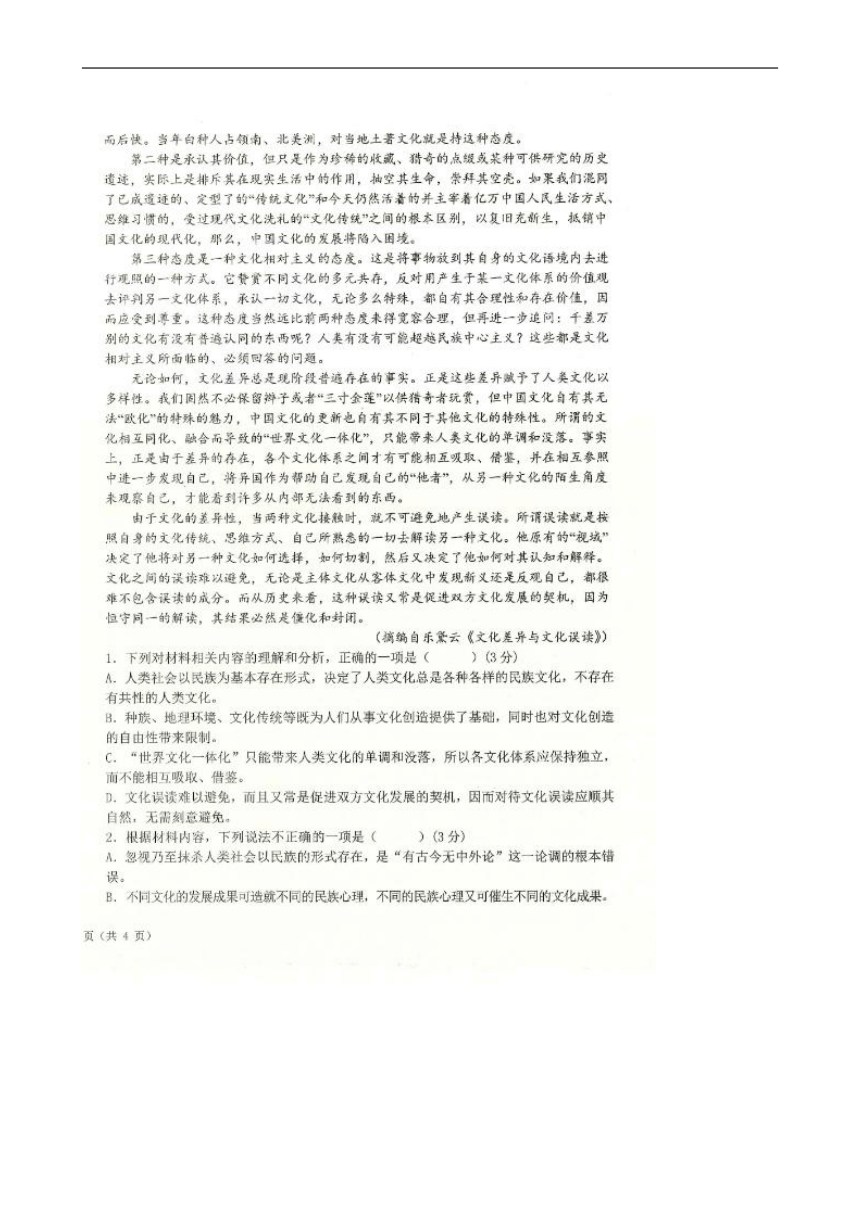

1.B

【解析】本题考查学生筛选并整合文中信息的能力。A.“不存在有共性的人类文化”错误,原文说“人类社会以民族为基本形式这一事实还告诉我们,具体的文化总是各种各样的民族文化,而一般的人类文化只能存在于这些具体的民族文化之中……离开了各种各样具体的民族文化,所谓一般的人类文化只是一种虚构”,可见存在有共性的人类文化。

C.“各文化体系应保持独立,而不能相互吸取、借鉴”错误,根据后文“事实上,正是由于差异的存在,各个文化体系之间才有可能相互吸取、借鉴,并在相互参照中进一步发现自己”可知,各文化之间应相互交流、借鉴。D.“应顺其自然,无需刻意避免”错误,原文是“而从历史来看,这种误读又常是促进双方文化发展的契机,因为恒守同一的解读,其结果必然是僵化和封闭”,可知应理性看待和运用文化误读。

故选B。

2.D

本题考查学生分析概括作者的观点态度的能力。D.“是对待文化差异性的最合理、最正确的态度”错误,原文在其后面一段还指出了“这种态度当然远比前两种态度来得宽容合理,但再进一步追问:千差万别的文化有没有普遍认同的东西呢?人类有没有可能超越民族中心主义?这些都是文化相对主义所面临的、必须回答的问题”,可知作者认为“文化相对主义”也存在未解决的问题,存在不足。

故选D。

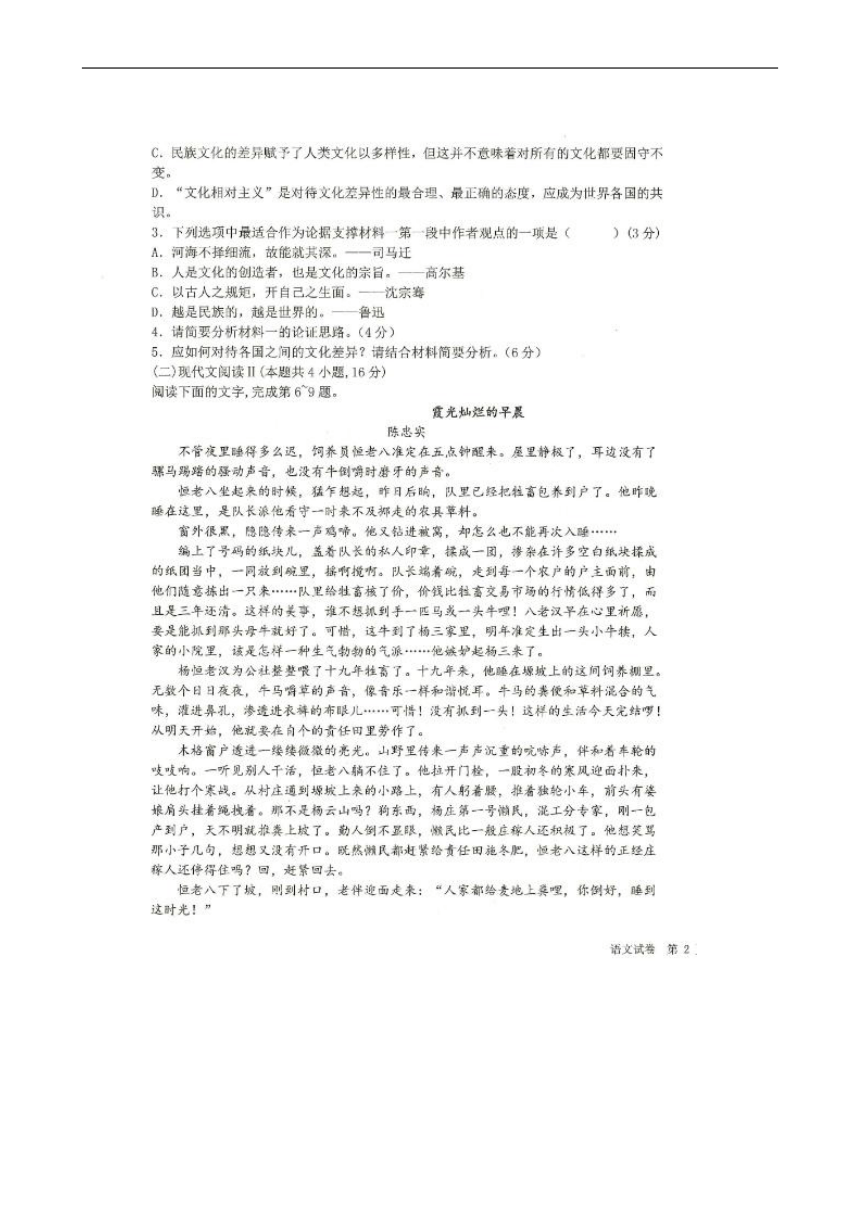

3.D

本题考查学生分析文章的论点、论据和论证手法的能力。材料一第一段观点是:文化“有古今无中外论”既不符合实事求是的基本原则,也违背了一般能通过特殊而存在的辩证法。

A.“河海不择细流,故能就其深” 强调包容,不符合第一段观点。

B.“人是文化的创造者,也是文化的宗旨”意思是真正有文化的人的基本品质,就应该是意识到他对继承人和他的事业的继续者,即对孩子们所负的责任。表现了文化的继承性,不符合第一段观点。C.“以古人之规矩,开自己之生面”强调借鉴,不符合第一段观点。

D.“越是民族的,越是世界的”强调了文化的民族性和世界性的问题,符合第一段观点。

故选D。

4.①首先,指出“有古今无中外论”的根本错误是“忽视乃至抹杀人类社会以民族的形式存在这一历史事实”并加以分析,对“有古今无中外论”进行了直接的批驳。

②然后,从三个方面分析文化差异形成的原因,论述了文化差异存在的客观性和合理性。 (答出一点给2分,两点给4分)

本题考查学生分析文章结构,梳理行文思路的能力。材料一首先指出“五四”以来的文化研究中,曾出现“有古今无中外论”的观点,然后以“这种论调的根本错误,在于忽视乃至抹杀人类社会以民族的形式存在这一历史事实”开端,简要说明这种观点的错误之处。中间对其错误的具体分析,作者主要从“人类社会以民族为基本形式这一事实”这一前提发端,得出了“文化‘有古今无中外论’既不符合实事求是的基本原则,也违背了一般能通过特殊而存在的辩证法”这一结论。而在第二段中,作者首先通过单独成段的“文化差异的形成原因是多方面的、复杂的”,引出对文化差异形成原因的讨论。在第三—五段中,作者采用总分结构,分别从“首先,地理的隔绝机制是民族差异形成的基本条件”“其次,不同文化发展成果对人类自身的不同改造是民族差异的最高表现”“其三,一定范围内自由创造的可能性是民族差异形成的重要机制”这三个方面对原因进行了具体分析。通过这三个原因的具体分析中,作者也于此暗含了文化差异存在有其客观性和合理性这一观点。

5.①具体的文化总是各种各样的民族文化,文化差异性是始终存在的,应当承认文化差异的客观性。

②不同民族的文化都有其合理性和存在价值,应当尊重文化的多元化共存。

③相互吸取、借鉴不同的文化,并在相互参照中进一步发现自己,加强文化交流,尽量减少文化误读。(答出一点给2分,三点给6分。如有其他答案,言之成理可酌情给分)

本题考查学生探究文本中的某些问题、分析文本观点的能力。由材料一第一段“既然人类社会在一定的历史阶段以民族的形式存在,那么,人类文化也一定要以民族文化的形式存在……离开了各种各样具体的民族文化,所谓一般的人类文化只是一种虚构”可知,具体的文化总是各种各样的民族文化,文化差异性是始终存在的,应当承认文化差异的客观性。由材料二中对“文化相对主义态度”的分析“它赞赏不同文化的多元共存,反对用产生于某一文化体系的价值观去评判另一文化体系,承认一切文化,无论多么特殊,都自有其合理性和存在价值,因而应受到尊重……这种态度当然远比前两种态度来得宽容合理”可知,不同民族的文化都有其合理性和存在价值,应当尊重文化的多元化共存。由材料二“正是由于差异的存在,各个文化体系之间才有可能相互吸取、借鉴,并在相互参照中进一步发现自己,将异国作为帮助自己发现自己的‘他者’,从另一种文化的陌生角度来观察自己,看到许多从内部无法看到的东西”“而从历史来看,这种误读又常是促进双方文化发展的契机,因为恒守同一的解读,其结果必然是僵化和封闭”可知,相互吸取、借鉴不同的文化,并在相互参照中进一步发现自己,加强文化交流,尽量减少文化误读。

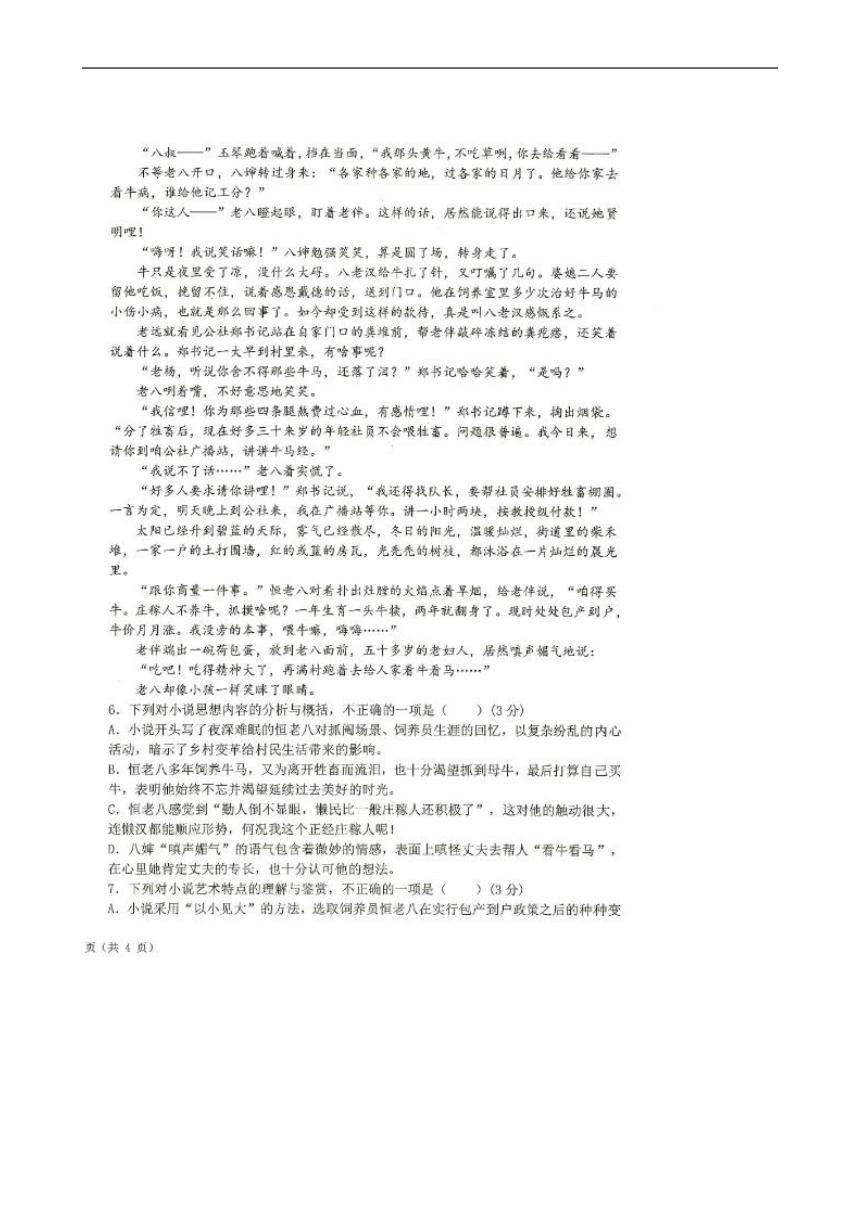

6.B

【解析】本题考查学生对文本思想内容的分析与概括的能力。B.“表明他始终不忘并渴望延续过去美好的时光”对恒老八的形象、小说主题的理解均不恰当。根据原文倒数第四段中“咱得买牛。庄稼人不养牛,抓摸啥呢?一年生育一头牛犊,两年就翻身了。现时处处包产到户,牛价月月涨。我没旁的本事,喂牛嘛,嗨嗨”分析可知,他对牛马很喜爱,同时养牛马也是自己的专长。结合小说的写作内容来看,恒老八在心里祈愿到渴望抓到一头牛,表现从旧生活走出来的恒老八对新生活的渴望。帮人看牛病虽然也体现了他的善良,但目的是为了使他的专长得到人们的认可。最后打算买牛,是为了写他渴望通过专长过上好日子。这些情节,意在反映在乡村生产方式发生变革以后,人们渴望凭借自己的劳动与才干来过上美好生活的积极心态。不是“表明他始终不忘并渴望延续过去美好的时光”,选项曲解文意。

故选B。

7.D

本题考查学生对小说艺术特点的理解与鉴赏的能力。D.“再现了恒老八终于能在强势的老伴面前扬眉吐气、得意扬扬的情形”错误,“强势的老伴”“扬眉吐气”,小说中都无根据。恒老八的笑既是因为老伴的理解,也是因为自己得以施展才能的高兴。

故选D。

8.①村民比原来更积极,更有干劲,充满乐观与自信。

②整个村庄充满了久蛰复苏的活力,隐隐约约的鸡啼、清晨的车轮声,都给人以生机和活力之感。(答对一点给2分,两点4分)

本题考查学生筛选概括文中信息的能力。结合文中的句子“杨庄第一号懒民,混工分专家,刚一包产到户,天不明就推粪上坡了。勤人倒不显眼,懒民比一般庄稼人还积极了”“既然懒民都赶紧给责任田施冬肥,恒老八这样的正经庄稼人还停得住么?回,赶紧回去”可知,村民比原来更积极,更有干劲,充满乐观与自信。“窗外很黑,隐隐传来一声鸡啼”“木格窗户透进一缕缕微微的亮光”“山野里传来一声声沉重的吭哧声,伴和着车轮的吱吱响”, 隐隐约约的鸡啼、清晨的车轮声,整个村庄充满了久蛰复苏的活力,给人以生机和活力之感。

9.①营造氛围,烘托人物形象。夜里的寂静氛围,烘托出恒老八内心的不平静。

②使小说的情节更加连贯。景物的变化反映了时间的推移,也反映了主人公内心的想法渐趋明朗的过程。

③照应题目,象征小说的主题。霞光灿烂的景象,象征着在实行包产到户政策之后,乡村的发展翻开了新的篇章。(答对一点给2分,三点6分。)

本题考查学生分析小说中环境描写的作用的能力。答题时,首先找到穿插在文中的环境描写的句子,然后从氛围营造、情节安排、人物形象的塑造、主旨的表达以及表现手法等角度分析其作用。根据原文第1段中“屋里静极了,耳边没有了骡马踢踏的骚动声音,也没有牛倒嚼时磨牙的声音”,第3段中“窗外很黑,隐隐传来一声鸡啼”,第6段中“木格窗户透出一缕缕微微的亮光”分析可知,以动衬静的环境描写,更突显夜里的寂静氛围,从而从侧面描写出恒老八内心的焦躁。根据第19段“太阳已经升到碧蓝的天际,雾气已经散尽,冬日的阳光,温暖灿烂,街道里的柴禾堆,一家一户的土打围墙,红的或蓝的房瓦,光秃秃的树枝,都沐浴在一片灿烂的晨光里”可知,实行包产到户政策之后,环境也是一派生机勃勃的模样,象征着乡村的发展翻开了新的篇章,景色描写照应标题,象征小说的主题。结构上,景物的变化同时也是时间的推移,使小说的情节更加连贯。同时太阳照彻云雾,光芒洒满人间,景象的变化也体现人物的心理的变化过程,反映了主人公内心的想法渐趋明朗。

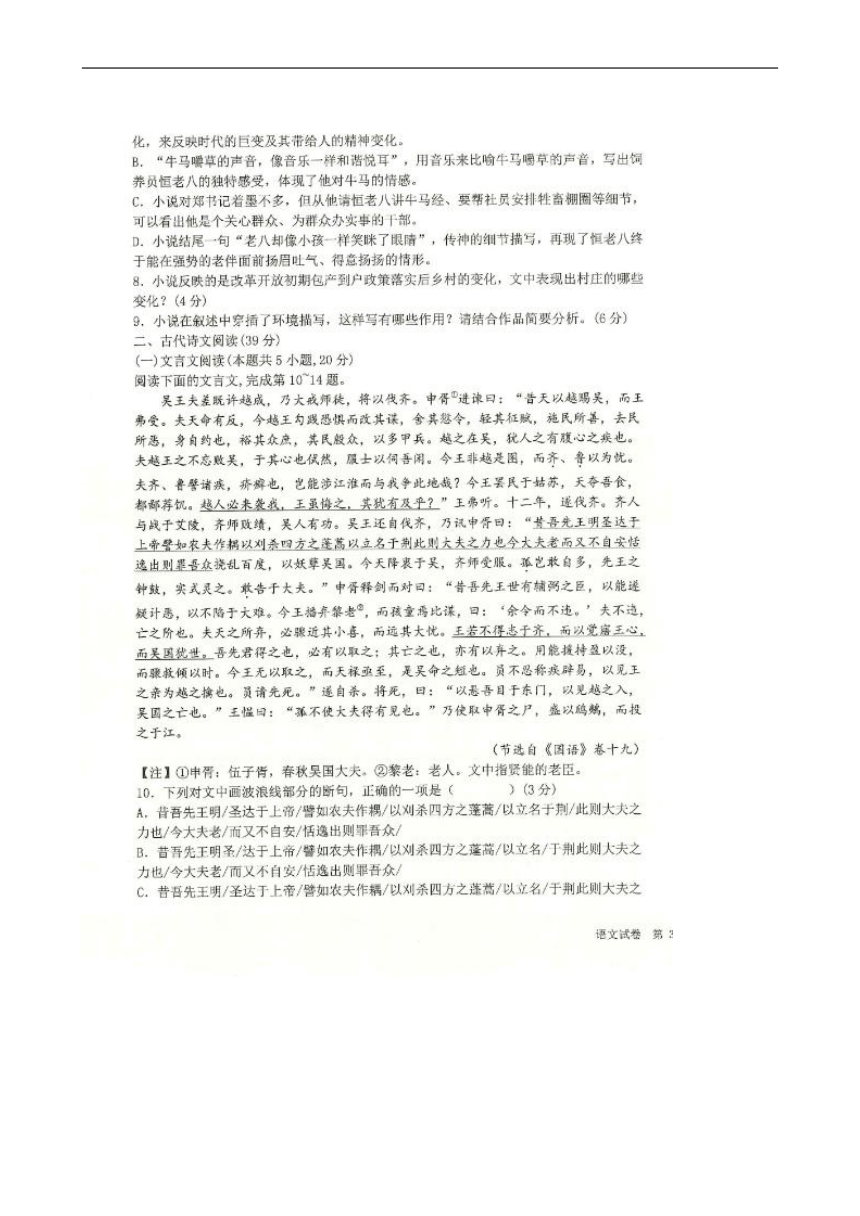

10.D

【解析】本题考查学生文言文断句的能力。句意:过去我的先王德高圣明,通达上天的意旨,就像农夫并排耕作一样,与你一起割除我国四方的蒿草,打败了楚国并在那里立下了威名,这是你出的力。如今你老了,却又不肯自安于闲适的生活,出外使我的部众遭受苦难。“明圣”即“圣明”是称颂之词,中间不宜断开,排除AC;“以立名于荆”中“于荆”作后置状语,其后不宜断开,“此则大夫之力也”为判断句,独立存在,排除B。

故选D。

11.C

本题考查学生识记古代文化常识和一般文言实词的能力。C.“与之相类似的词语还有……哀家等”错,哀家,是太后或皇后在丈夫死后的自称。只有在丈夫去世以后,皇后或太后才可以“哀家”自称。其含义是自称可怜之人,无夫之哀。

故选C。

12.C

本题考查学生分析理解文章内容的能力。C.“居然与儿童谋划国家大事”错,原文“而孩童焉比谋”的意思是去和幼稚的年轻人共商国策;“孩童”是指年轻人,而不是儿童。

故选C。

13.(1)越国人必定会来侵袭我们,那时您即使后悔,还来得及吗?

(2)您如果伐齐不顺利,反而会内心有所觉悟,这样吴国还可以世代延续。

本题考查学生文言文翻译的能力。

(1)“袭”,侵袭;“虽”,即使;“悔”,为……而悔恨;(每个采分点1分,句意1分)

(2)“得志”,顺利;“觉寤”,觉悟;“犹世”,还可以世代延续。(每个采分点1分,句意1分)

14.采用类比的修辞,分别用心腹之患和疥癣对人的威胁类比越国和齐、鲁对吴国的威胁。生动形象的说明了越国对吴国的威胁之大。齐鲁的对吴国的威胁无关紧要。(答出修辞给1分,分析2分)

本题考查学生分析信息,归纳要点的能力。解说越国对于吴国的危害时:原文“越之在吴,犹人之有腹心之疾也”,意思是越国对于吴国,就像一个人有了心腹之患。采用类比的修辞,用心腹之患对人的威胁类比越国对吴国的威胁。生动形象的说明了越国对吴国的威胁之大。

解说齐鲁对于吴国的危害时:原文“夫齐、鲁譬诸疾,疥癣也”,意思是那齐国和鲁国如同诸多疾病中疥癣一类的小病罢了。采用类比的修辞,用疥癣对人的威胁类比齐鲁对吴国的威胁,生动形象的说明,齐鲁的对吴国的威胁无关紧要。

参考译文:

吴王夫差同意越国的求和之后,就大规模地整顿士卒,准备去攻打齐国。伍子胥进谏说:“过去上天把越国送给吴国,而您没有接受。天命也会有反复,现在越王勾践因为恐惧而改变了他的谋略,废弃了错误的法令,减轻民众的税赋,实施民众所喜欢的善行,去除民众所讨厌的法令,自我约束也很注重节俭,而让民众富裕起来。他的民众数量日渐庞大,足以用来壮大军队。越国对于吴国,就像一个人有了心腹之患。越王没有忘记被吴国打败的前鉴,于内心一直怵惕不安并耿耿于怀,他让士兵勤于操练,窥伺对我们报复的时机。现在您不去谋划如何征服越国,却去操心征服齐国和鲁国的事。那齐国和鲁国如同诸多疾病中疥癣一类的小病罢了,怎么可能会渡过长江和淮河来与我们争夺这里的土地呢?现在您使民众为修姑苏台而疲惫不堪。上天又用灾荒夺去了我们的食粮,都城边邑连年饥荒。越国人必定会来侵袭我们,那时您即使后悔,还来得及吗?”吴王不听劝谏。于是在他执政的第十二年,起兵攻打齐国。齐国与吴国军队在艾陵交锋,齐军战败,吴国暂时取得成功。吴王夫差伐齐获胜归来后,便责问伍子胥说:“过去我的先王圣明,通达上天的意旨,就像农夫并排耕作一样,与你一起割除我国四方的蒿草,打败了楚国并在那里立下了威名,这是你出的力。如今你老了,却又不肯自安于闲适的生活,出外使我的部众遭受苦难,扰乱法度,来加害于吴国。现在上天降福吴国,使齐国归顺了。我岂敢自夸,这是因为先王的军队,得到神灵佑助的缘故。我冒昧告诉你这个消息。”伍子胥解下佩剑回答说:“过去我们先王一直有辅佐的贤臣,用来帮助决断疑难,权衡得失,所以没有陷入大难。如今你抛弃老臣,去和幼稚的年轻人共商国策,说:‘我的命令不得违背。’这样的不违背,正是导致败亡的阶梯啊。那上天所要抛弃的,必定在眼前先给它小小的欢喜,而把大的忧患留在后面。您如果伐齐不顺利,反而会内心有所觉悟,这样吴国还可以世代延续。我们先王凡是取得成就,必定有成功的条件;凡是遭到失败,也自有失败的原因。凭借有才能的人辅佐可以保住成业,而且及时挽回危局。现在你没有取得成功的条件,而上天赐给你的福禄却屡屡降临,说明吴国的国运已经很短了。我不忍心称病退避一边,看到你被越国人所生擒,我只有请求先死!”于是就自杀了。临死前,说:“把我的眼睛悬挂在国都的东门上,让我看到越国入侵,吴国的灭亡。”吴王恼怒地说:“我不让他有看到什么的机会。”便派人拿伍子胥的尸体,装到皮口袋中,投入长江。

15.B

【解析】 本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。B.“流露出对辛苦劳作的抱怨”错误。从诗中可以看出诗人虽然劳作艰辛,但这是诗人向往的田园生活,诗人的心情是愉快的。

故选B。

16.陶诗最后两句写诗人不惧农事的劳累,坚定自己躬耕隐居的理想愿望,洋溢着归隐的恬适。钟诗最后两句写农人家庭和美,不羡慕富豪,表现了农人知足常乐的淳朴。(答对一点给3分,两点给6分。如有其他答案,言之成理可酌情给分)

本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。在陶诗中,最后两句“衣沾不足惜,但使愿无违”的意思是衣衫被沾湿并不可惜,只愿我不违背归隐心意。陶渊明是士大夫出身,但其厌倦了官场的黑暗现实,所以自愿归隐乡间。这里作者写劳动中露水沾湿衣服,但作者并不以此为意,表明自己不惧农事的劳累,坚定自己躬耕隐居的理想愿望,诗句中洋溢着归隐的恬适和理想实现的坚定。与陶诗不同的是,钟诗最后两句“夜归醉共妻孥乐,不与陶朱斗富饶”,意思是晚上酒醉归来,与妻子孩子一起享受天伦之乐,这是陶朱之富也比不了的。这句诗写农人家庭和美,不羡慕富豪,表现了农人知足常乐的淳朴。

17、少无适俗韵,性本爱丘山

湖月照我影,送我至剡溪

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面

人生如梦,一尊还酹江月。(一空1分,有错别字不给分)

18. (1)凤毛麟角(寥寥无几、寥寥可数、屈指可数)

(2)一脉相承(一脉相通、一脉相传、异曲同工) (3)万众瞩目(轰动一时、引人注目)

(4)每况愈下(江河日下、日渐式微、千篇一律) (答对一空给1分)

【解析】本题考查学生正确使用成语的能力。第一空,文中是强调熟悉方言的年轻人数量少,可以用“凤毛麟角”,也可以用“寥寥无几、寥寥可数、屈指可数”。凤毛麟角:比喻极其难得而宝贵的东西。也比喻罕见的人才。寥寥无几:形容数量很少,没有几个。寥寥可数、屈指可数:形容数量很少。

第二空,根据语境“其姊妹篇——《姑苏琐记 懒画眉》——在2022年春日已创作完成”可知,文中是说两部作品之间具有内容上的承继关系。可以用“一脉相承、一脉相通、一脉相传”,也可用“异曲同工”。一脉相承、一脉相通、一脉相传:从同一血统、派别世代相承流传下来。比喻某种思想行为或学说之间有继承关系。异曲同工:比喻不同的做法收到同样的效果。

第三空,文中指两部影像作品在观众中引起轰动。可以用“万众瞩目、引人注目”或“轰动一时”,万众瞩目:大家十分关注,目不转睛地注视。引人注目:形容人或事物很具特色,引起人们的注意。轰动一时:形容在一个时期里到处传播,影响很大。

第四空:文中是指方言的传播越来越差,情况越来越糟。可以用“每况愈下、江河日下、日渐式微”,也可用“千篇一律”。每况愈下、江河日下:指越往下越明显,表示情况越来越坏。日渐式微:指事物逐渐地由兴盛而衰落。千篇一律:原指一千篇文章都一个样,现指文章公式化;比喻办事按一个格式,非常机械;泛指事物形式陈旧呆板、呆滞。

19.C

本题考查学生辨析并修改病句的能力。画横线句子共有两处成分残缺的语病:①句子缺少中心词。根据句子特点可知,“城镇化进程……”和“网络技术的发展”应结构相同,故“城镇化进程”改为“城镇化进程的加快”,“……的加快”才能与“……的发展”相对应。②“随着”与“使”的连用,使句子残缺主语,应将“使”或“随着”删除。修改正确的只有C项。故选C。

20.D

本题考查学生正确使用标点符号的能力。 D.应将顿号改为逗号。“活起来、新起来、亮起来”在句中作谓语,因此两个顿号要改为逗号。故选D。

21.①一方面有助于保持身体健康;

②云健身也存在运动风险;

③参与者也要循序渐进/量力而行(意思与“注意运动安全”相关即可)(答对一点给2分,三点给6分。意思贴近可酌情给分。)

【解析】本题考查学生语言表达连贯之情景补写的能力。第①空,此句为横线后面句子的照应句,内容应是直播跳操的好处——强身健体,句式应为“一方面……”;故可填写“一方面有助于保持身体健康”之类的句子。第②空,“当然”,表示对某一行为的确认或肯定,下文的“如果”则是防止出现这一情况的措施,结合下文中的“运动安全”“风险提示”分析可知,云健身是存在一定的风险的,故可填写“云健身也存在运动风险”之类的句子。第③空,为了确保运用安全,“云健身”要求平台“多一些风险提示”“主播多一些细致讲解”;“同时”,表示双方都要采取一定的措施;平台和主播做为一方,另一方应指的是参与者,参与者在运用的时候也不能盲目跟练,故可填写“参与者也要循序渐进/量力而行(意思与“注意运动安全”相关即可)”之类的句子。

22. 立意:

1.既要志向远大,又要目标专一。

2.理想远大,坚持可达。

3.心有目标,奋斗追梦。

【详解】本题考查学生写作的能力。

审题:

这是一道任务驱动型材料作文题。材料一是惠特曼的,“做一个世界的水手,奔赴所有的码头”,在所处领域内不断追求,穷尽自己的一切可能,侧重于眼界与胸怀。“做一个世界的水手”,“世界”强调一个人广阔的眼界与博大的胸怀,要能够突破本位的局限,从更高处放眼世界。具有了广阔的眼界与博大的胸怀,才可能奔赴世界各地不同的码头,才有可能发现世界精彩,取得事业的成功,实现人生的价值。

材料二,塞涅卡的,“如果一个人不知道他要驶向哪个码头,那么任何风都不会是顺风”,格言是通过比喻表意。“风”之于“码头”,即如资源之于目标。直白地说,就是:一个人如果没有明确的目标,一切资源都不能有助于他的发展。侧重于目标,不管是近期还是远期,人生都需要有一个明确的目标。没有明确的目标,就会迷失方向,很难在人生的航程中顺利前行。

第三则材料,是习近平的,“心中有阳光,脚下有力量,为了理想能坚持、不懈怠,才能创造无愧于时代的人生”,侧重于青年人要志存高远,为了理想能坚持不懈。

题干要求“从中任选两则材料作为写作触发点,写一篇不少于800字的文章”,能够针对这三则材料中的任何两则,写出由此而产生的联想、思考和看法,都是符合写作内容的。

如果选取材料一、二分析立意,第二则格言是从利用资源的角度在谈确立目标的重要性。这样,两则格言虽然在“要立志”的大方向上相同,但一者志于多,一者志于一,立意正相反。写作时,可将两种观点作辩证的分析,察其殊途,明其同归,也可以执其一端,一破一立,以破为立。也可以认为,第二则格言是从实践层面在谈如何实现目标。如生活中需要目标;做一个有胸襟的人等。

如果选取材料一、三分析立意,可写眼光与坚持;相信自己,坚持不懈等。如果选取材料二、三分析立意,可以写做一个持之以恒的追梦人;理想与坚持等。结构示例:可以结合名言“世上无难事,只怕有心人”“为中华之崛起而读书”等,引出论点“目标在生活中非常重要”。然后分别分析论述目标的重要性,如有了目标才能为自己定位好;有了目标,一如既往的坚持下去,目标可能会变成现实;有了目标,才能充分利用自己的智慧、勇气等。最后,可以提出自己的期望或做法。如我们需要确定目标,坚持不懈,不断奋斗,成就完美的人生。

1.B

【解析】本题考查学生筛选并整合文中信息的能力。A.“不存在有共性的人类文化”错误,原文说“人类社会以民族为基本形式这一事实还告诉我们,具体的文化总是各种各样的民族文化,而一般的人类文化只能存在于这些具体的民族文化之中……离开了各种各样具体的民族文化,所谓一般的人类文化只是一种虚构”,可见存在有共性的人类文化。

C.“各文化体系应保持独立,而不能相互吸取、借鉴”错误,根据后文“事实上,正是由于差异的存在,各个文化体系之间才有可能相互吸取、借鉴,并在相互参照中进一步发现自己”可知,各文化之间应相互交流、借鉴。D.“应顺其自然,无需刻意避免”错误,原文是“而从历史来看,这种误读又常是促进双方文化发展的契机,因为恒守同一的解读,其结果必然是僵化和封闭”,可知应理性看待和运用文化误读。

故选B。

2.D

本题考查学生分析概括作者的观点态度的能力。D.“是对待文化差异性的最合理、最正确的态度”错误,原文在其后面一段还指出了“这种态度当然远比前两种态度来得宽容合理,但再进一步追问:千差万别的文化有没有普遍认同的东西呢?人类有没有可能超越民族中心主义?这些都是文化相对主义所面临的、必须回答的问题”,可知作者认为“文化相对主义”也存在未解决的问题,存在不足。

故选D。

3.D

本题考查学生分析文章的论点、论据和论证手法的能力。材料一第一段观点是:文化“有古今无中外论”既不符合实事求是的基本原则,也违背了一般能通过特殊而存在的辩证法。

A.“河海不择细流,故能就其深” 强调包容,不符合第一段观点。

B.“人是文化的创造者,也是文化的宗旨”意思是真正有文化的人的基本品质,就应该是意识到他对继承人和他的事业的继续者,即对孩子们所负的责任。表现了文化的继承性,不符合第一段观点。C.“以古人之规矩,开自己之生面”强调借鉴,不符合第一段观点。

D.“越是民族的,越是世界的”强调了文化的民族性和世界性的问题,符合第一段观点。

故选D。

4.①首先,指出“有古今无中外论”的根本错误是“忽视乃至抹杀人类社会以民族的形式存在这一历史事实”并加以分析,对“有古今无中外论”进行了直接的批驳。

②然后,从三个方面分析文化差异形成的原因,论述了文化差异存在的客观性和合理性。 (答出一点给2分,两点给4分)

本题考查学生分析文章结构,梳理行文思路的能力。材料一首先指出“五四”以来的文化研究中,曾出现“有古今无中外论”的观点,然后以“这种论调的根本错误,在于忽视乃至抹杀人类社会以民族的形式存在这一历史事实”开端,简要说明这种观点的错误之处。中间对其错误的具体分析,作者主要从“人类社会以民族为基本形式这一事实”这一前提发端,得出了“文化‘有古今无中外论’既不符合实事求是的基本原则,也违背了一般能通过特殊而存在的辩证法”这一结论。而在第二段中,作者首先通过单独成段的“文化差异的形成原因是多方面的、复杂的”,引出对文化差异形成原因的讨论。在第三—五段中,作者采用总分结构,分别从“首先,地理的隔绝机制是民族差异形成的基本条件”“其次,不同文化发展成果对人类自身的不同改造是民族差异的最高表现”“其三,一定范围内自由创造的可能性是民族差异形成的重要机制”这三个方面对原因进行了具体分析。通过这三个原因的具体分析中,作者也于此暗含了文化差异存在有其客观性和合理性这一观点。

5.①具体的文化总是各种各样的民族文化,文化差异性是始终存在的,应当承认文化差异的客观性。

②不同民族的文化都有其合理性和存在价值,应当尊重文化的多元化共存。

③相互吸取、借鉴不同的文化,并在相互参照中进一步发现自己,加强文化交流,尽量减少文化误读。(答出一点给2分,三点给6分。如有其他答案,言之成理可酌情给分)

本题考查学生探究文本中的某些问题、分析文本观点的能力。由材料一第一段“既然人类社会在一定的历史阶段以民族的形式存在,那么,人类文化也一定要以民族文化的形式存在……离开了各种各样具体的民族文化,所谓一般的人类文化只是一种虚构”可知,具体的文化总是各种各样的民族文化,文化差异性是始终存在的,应当承认文化差异的客观性。由材料二中对“文化相对主义态度”的分析“它赞赏不同文化的多元共存,反对用产生于某一文化体系的价值观去评判另一文化体系,承认一切文化,无论多么特殊,都自有其合理性和存在价值,因而应受到尊重……这种态度当然远比前两种态度来得宽容合理”可知,不同民族的文化都有其合理性和存在价值,应当尊重文化的多元化共存。由材料二“正是由于差异的存在,各个文化体系之间才有可能相互吸取、借鉴,并在相互参照中进一步发现自己,将异国作为帮助自己发现自己的‘他者’,从另一种文化的陌生角度来观察自己,看到许多从内部无法看到的东西”“而从历史来看,这种误读又常是促进双方文化发展的契机,因为恒守同一的解读,其结果必然是僵化和封闭”可知,相互吸取、借鉴不同的文化,并在相互参照中进一步发现自己,加强文化交流,尽量减少文化误读。

6.B

【解析】本题考查学生对文本思想内容的分析与概括的能力。B.“表明他始终不忘并渴望延续过去美好的时光”对恒老八的形象、小说主题的理解均不恰当。根据原文倒数第四段中“咱得买牛。庄稼人不养牛,抓摸啥呢?一年生育一头牛犊,两年就翻身了。现时处处包产到户,牛价月月涨。我没旁的本事,喂牛嘛,嗨嗨”分析可知,他对牛马很喜爱,同时养牛马也是自己的专长。结合小说的写作内容来看,恒老八在心里祈愿到渴望抓到一头牛,表现从旧生活走出来的恒老八对新生活的渴望。帮人看牛病虽然也体现了他的善良,但目的是为了使他的专长得到人们的认可。最后打算买牛,是为了写他渴望通过专长过上好日子。这些情节,意在反映在乡村生产方式发生变革以后,人们渴望凭借自己的劳动与才干来过上美好生活的积极心态。不是“表明他始终不忘并渴望延续过去美好的时光”,选项曲解文意。

故选B。

7.D

本题考查学生对小说艺术特点的理解与鉴赏的能力。D.“再现了恒老八终于能在强势的老伴面前扬眉吐气、得意扬扬的情形”错误,“强势的老伴”“扬眉吐气”,小说中都无根据。恒老八的笑既是因为老伴的理解,也是因为自己得以施展才能的高兴。

故选D。

8.①村民比原来更积极,更有干劲,充满乐观与自信。

②整个村庄充满了久蛰复苏的活力,隐隐约约的鸡啼、清晨的车轮声,都给人以生机和活力之感。(答对一点给2分,两点4分)

本题考查学生筛选概括文中信息的能力。结合文中的句子“杨庄第一号懒民,混工分专家,刚一包产到户,天不明就推粪上坡了。勤人倒不显眼,懒民比一般庄稼人还积极了”“既然懒民都赶紧给责任田施冬肥,恒老八这样的正经庄稼人还停得住么?回,赶紧回去”可知,村民比原来更积极,更有干劲,充满乐观与自信。“窗外很黑,隐隐传来一声鸡啼”“木格窗户透进一缕缕微微的亮光”“山野里传来一声声沉重的吭哧声,伴和着车轮的吱吱响”, 隐隐约约的鸡啼、清晨的车轮声,整个村庄充满了久蛰复苏的活力,给人以生机和活力之感。

9.①营造氛围,烘托人物形象。夜里的寂静氛围,烘托出恒老八内心的不平静。

②使小说的情节更加连贯。景物的变化反映了时间的推移,也反映了主人公内心的想法渐趋明朗的过程。

③照应题目,象征小说的主题。霞光灿烂的景象,象征着在实行包产到户政策之后,乡村的发展翻开了新的篇章。(答对一点给2分,三点6分。)

本题考查学生分析小说中环境描写的作用的能力。答题时,首先找到穿插在文中的环境描写的句子,然后从氛围营造、情节安排、人物形象的塑造、主旨的表达以及表现手法等角度分析其作用。根据原文第1段中“屋里静极了,耳边没有了骡马踢踏的骚动声音,也没有牛倒嚼时磨牙的声音”,第3段中“窗外很黑,隐隐传来一声鸡啼”,第6段中“木格窗户透出一缕缕微微的亮光”分析可知,以动衬静的环境描写,更突显夜里的寂静氛围,从而从侧面描写出恒老八内心的焦躁。根据第19段“太阳已经升到碧蓝的天际,雾气已经散尽,冬日的阳光,温暖灿烂,街道里的柴禾堆,一家一户的土打围墙,红的或蓝的房瓦,光秃秃的树枝,都沐浴在一片灿烂的晨光里”可知,实行包产到户政策之后,环境也是一派生机勃勃的模样,象征着乡村的发展翻开了新的篇章,景色描写照应标题,象征小说的主题。结构上,景物的变化同时也是时间的推移,使小说的情节更加连贯。同时太阳照彻云雾,光芒洒满人间,景象的变化也体现人物的心理的变化过程,反映了主人公内心的想法渐趋明朗。

10.D

【解析】本题考查学生文言文断句的能力。句意:过去我的先王德高圣明,通达上天的意旨,就像农夫并排耕作一样,与你一起割除我国四方的蒿草,打败了楚国并在那里立下了威名,这是你出的力。如今你老了,却又不肯自安于闲适的生活,出外使我的部众遭受苦难。“明圣”即“圣明”是称颂之词,中间不宜断开,排除AC;“以立名于荆”中“于荆”作后置状语,其后不宜断开,“此则大夫之力也”为判断句,独立存在,排除B。

故选D。

11.C

本题考查学生识记古代文化常识和一般文言实词的能力。C.“与之相类似的词语还有……哀家等”错,哀家,是太后或皇后在丈夫死后的自称。只有在丈夫去世以后,皇后或太后才可以“哀家”自称。其含义是自称可怜之人,无夫之哀。

故选C。

12.C

本题考查学生分析理解文章内容的能力。C.“居然与儿童谋划国家大事”错,原文“而孩童焉比谋”的意思是去和幼稚的年轻人共商国策;“孩童”是指年轻人,而不是儿童。

故选C。

13.(1)越国人必定会来侵袭我们,那时您即使后悔,还来得及吗?

(2)您如果伐齐不顺利,反而会内心有所觉悟,这样吴国还可以世代延续。

本题考查学生文言文翻译的能力。

(1)“袭”,侵袭;“虽”,即使;“悔”,为……而悔恨;(每个采分点1分,句意1分)

(2)“得志”,顺利;“觉寤”,觉悟;“犹世”,还可以世代延续。(每个采分点1分,句意1分)

14.采用类比的修辞,分别用心腹之患和疥癣对人的威胁类比越国和齐、鲁对吴国的威胁。生动形象的说明了越国对吴国的威胁之大。齐鲁的对吴国的威胁无关紧要。(答出修辞给1分,分析2分)

本题考查学生分析信息,归纳要点的能力。解说越国对于吴国的危害时:原文“越之在吴,犹人之有腹心之疾也”,意思是越国对于吴国,就像一个人有了心腹之患。采用类比的修辞,用心腹之患对人的威胁类比越国对吴国的威胁。生动形象的说明了越国对吴国的威胁之大。

解说齐鲁对于吴国的危害时:原文“夫齐、鲁譬诸疾,疥癣也”,意思是那齐国和鲁国如同诸多疾病中疥癣一类的小病罢了。采用类比的修辞,用疥癣对人的威胁类比齐鲁对吴国的威胁,生动形象的说明,齐鲁的对吴国的威胁无关紧要。

参考译文:

吴王夫差同意越国的求和之后,就大规模地整顿士卒,准备去攻打齐国。伍子胥进谏说:“过去上天把越国送给吴国,而您没有接受。天命也会有反复,现在越王勾践因为恐惧而改变了他的谋略,废弃了错误的法令,减轻民众的税赋,实施民众所喜欢的善行,去除民众所讨厌的法令,自我约束也很注重节俭,而让民众富裕起来。他的民众数量日渐庞大,足以用来壮大军队。越国对于吴国,就像一个人有了心腹之患。越王没有忘记被吴国打败的前鉴,于内心一直怵惕不安并耿耿于怀,他让士兵勤于操练,窥伺对我们报复的时机。现在您不去谋划如何征服越国,却去操心征服齐国和鲁国的事。那齐国和鲁国如同诸多疾病中疥癣一类的小病罢了,怎么可能会渡过长江和淮河来与我们争夺这里的土地呢?现在您使民众为修姑苏台而疲惫不堪。上天又用灾荒夺去了我们的食粮,都城边邑连年饥荒。越国人必定会来侵袭我们,那时您即使后悔,还来得及吗?”吴王不听劝谏。于是在他执政的第十二年,起兵攻打齐国。齐国与吴国军队在艾陵交锋,齐军战败,吴国暂时取得成功。吴王夫差伐齐获胜归来后,便责问伍子胥说:“过去我的先王圣明,通达上天的意旨,就像农夫并排耕作一样,与你一起割除我国四方的蒿草,打败了楚国并在那里立下了威名,这是你出的力。如今你老了,却又不肯自安于闲适的生活,出外使我的部众遭受苦难,扰乱法度,来加害于吴国。现在上天降福吴国,使齐国归顺了。我岂敢自夸,这是因为先王的军队,得到神灵佑助的缘故。我冒昧告诉你这个消息。”伍子胥解下佩剑回答说:“过去我们先王一直有辅佐的贤臣,用来帮助决断疑难,权衡得失,所以没有陷入大难。如今你抛弃老臣,去和幼稚的年轻人共商国策,说:‘我的命令不得违背。’这样的不违背,正是导致败亡的阶梯啊。那上天所要抛弃的,必定在眼前先给它小小的欢喜,而把大的忧患留在后面。您如果伐齐不顺利,反而会内心有所觉悟,这样吴国还可以世代延续。我们先王凡是取得成就,必定有成功的条件;凡是遭到失败,也自有失败的原因。凭借有才能的人辅佐可以保住成业,而且及时挽回危局。现在你没有取得成功的条件,而上天赐给你的福禄却屡屡降临,说明吴国的国运已经很短了。我不忍心称病退避一边,看到你被越国人所生擒,我只有请求先死!”于是就自杀了。临死前,说:“把我的眼睛悬挂在国都的东门上,让我看到越国入侵,吴国的灭亡。”吴王恼怒地说:“我不让他有看到什么的机会。”便派人拿伍子胥的尸体,装到皮口袋中,投入长江。

15.B

【解析】 本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。B.“流露出对辛苦劳作的抱怨”错误。从诗中可以看出诗人虽然劳作艰辛,但这是诗人向往的田园生活,诗人的心情是愉快的。

故选B。

16.陶诗最后两句写诗人不惧农事的劳累,坚定自己躬耕隐居的理想愿望,洋溢着归隐的恬适。钟诗最后两句写农人家庭和美,不羡慕富豪,表现了农人知足常乐的淳朴。(答对一点给3分,两点给6分。如有其他答案,言之成理可酌情给分)

本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。在陶诗中,最后两句“衣沾不足惜,但使愿无违”的意思是衣衫被沾湿并不可惜,只愿我不违背归隐心意。陶渊明是士大夫出身,但其厌倦了官场的黑暗现实,所以自愿归隐乡间。这里作者写劳动中露水沾湿衣服,但作者并不以此为意,表明自己不惧农事的劳累,坚定自己躬耕隐居的理想愿望,诗句中洋溢着归隐的恬适和理想实现的坚定。与陶诗不同的是,钟诗最后两句“夜归醉共妻孥乐,不与陶朱斗富饶”,意思是晚上酒醉归来,与妻子孩子一起享受天伦之乐,这是陶朱之富也比不了的。这句诗写农人家庭和美,不羡慕富豪,表现了农人知足常乐的淳朴。

17、少无适俗韵,性本爱丘山

湖月照我影,送我至剡溪

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面

人生如梦,一尊还酹江月。(一空1分,有错别字不给分)

18. (1)凤毛麟角(寥寥无几、寥寥可数、屈指可数)

(2)一脉相承(一脉相通、一脉相传、异曲同工) (3)万众瞩目(轰动一时、引人注目)

(4)每况愈下(江河日下、日渐式微、千篇一律) (答对一空给1分)

【解析】本题考查学生正确使用成语的能力。第一空,文中是强调熟悉方言的年轻人数量少,可以用“凤毛麟角”,也可以用“寥寥无几、寥寥可数、屈指可数”。凤毛麟角:比喻极其难得而宝贵的东西。也比喻罕见的人才。寥寥无几:形容数量很少,没有几个。寥寥可数、屈指可数:形容数量很少。

第二空,根据语境“其姊妹篇——《姑苏琐记 懒画眉》——在2022年春日已创作完成”可知,文中是说两部作品之间具有内容上的承继关系。可以用“一脉相承、一脉相通、一脉相传”,也可用“异曲同工”。一脉相承、一脉相通、一脉相传:从同一血统、派别世代相承流传下来。比喻某种思想行为或学说之间有继承关系。异曲同工:比喻不同的做法收到同样的效果。

第三空,文中指两部影像作品在观众中引起轰动。可以用“万众瞩目、引人注目”或“轰动一时”,万众瞩目:大家十分关注,目不转睛地注视。引人注目:形容人或事物很具特色,引起人们的注意。轰动一时:形容在一个时期里到处传播,影响很大。

第四空:文中是指方言的传播越来越差,情况越来越糟。可以用“每况愈下、江河日下、日渐式微”,也可用“千篇一律”。每况愈下、江河日下:指越往下越明显,表示情况越来越坏。日渐式微:指事物逐渐地由兴盛而衰落。千篇一律:原指一千篇文章都一个样,现指文章公式化;比喻办事按一个格式,非常机械;泛指事物形式陈旧呆板、呆滞。

19.C

本题考查学生辨析并修改病句的能力。画横线句子共有两处成分残缺的语病:①句子缺少中心词。根据句子特点可知,“城镇化进程……”和“网络技术的发展”应结构相同,故“城镇化进程”改为“城镇化进程的加快”,“……的加快”才能与“……的发展”相对应。②“随着”与“使”的连用,使句子残缺主语,应将“使”或“随着”删除。修改正确的只有C项。故选C。

20.D

本题考查学生正确使用标点符号的能力。 D.应将顿号改为逗号。“活起来、新起来、亮起来”在句中作谓语,因此两个顿号要改为逗号。故选D。

21.①一方面有助于保持身体健康;

②云健身也存在运动风险;

③参与者也要循序渐进/量力而行(意思与“注意运动安全”相关即可)(答对一点给2分,三点给6分。意思贴近可酌情给分。)

【解析】本题考查学生语言表达连贯之情景补写的能力。第①空,此句为横线后面句子的照应句,内容应是直播跳操的好处——强身健体,句式应为“一方面……”;故可填写“一方面有助于保持身体健康”之类的句子。第②空,“当然”,表示对某一行为的确认或肯定,下文的“如果”则是防止出现这一情况的措施,结合下文中的“运动安全”“风险提示”分析可知,云健身是存在一定的风险的,故可填写“云健身也存在运动风险”之类的句子。第③空,为了确保运用安全,“云健身”要求平台“多一些风险提示”“主播多一些细致讲解”;“同时”,表示双方都要采取一定的措施;平台和主播做为一方,另一方应指的是参与者,参与者在运用的时候也不能盲目跟练,故可填写“参与者也要循序渐进/量力而行(意思与“注意运动安全”相关即可)”之类的句子。

22. 立意:

1.既要志向远大,又要目标专一。

2.理想远大,坚持可达。

3.心有目标,奋斗追梦。

【详解】本题考查学生写作的能力。

审题:

这是一道任务驱动型材料作文题。材料一是惠特曼的,“做一个世界的水手,奔赴所有的码头”,在所处领域内不断追求,穷尽自己的一切可能,侧重于眼界与胸怀。“做一个世界的水手”,“世界”强调一个人广阔的眼界与博大的胸怀,要能够突破本位的局限,从更高处放眼世界。具有了广阔的眼界与博大的胸怀,才可能奔赴世界各地不同的码头,才有可能发现世界精彩,取得事业的成功,实现人生的价值。

材料二,塞涅卡的,“如果一个人不知道他要驶向哪个码头,那么任何风都不会是顺风”,格言是通过比喻表意。“风”之于“码头”,即如资源之于目标。直白地说,就是:一个人如果没有明确的目标,一切资源都不能有助于他的发展。侧重于目标,不管是近期还是远期,人生都需要有一个明确的目标。没有明确的目标,就会迷失方向,很难在人生的航程中顺利前行。

第三则材料,是习近平的,“心中有阳光,脚下有力量,为了理想能坚持、不懈怠,才能创造无愧于时代的人生”,侧重于青年人要志存高远,为了理想能坚持不懈。

题干要求“从中任选两则材料作为写作触发点,写一篇不少于800字的文章”,能够针对这三则材料中的任何两则,写出由此而产生的联想、思考和看法,都是符合写作内容的。

如果选取材料一、二分析立意,第二则格言是从利用资源的角度在谈确立目标的重要性。这样,两则格言虽然在“要立志”的大方向上相同,但一者志于多,一者志于一,立意正相反。写作时,可将两种观点作辩证的分析,察其殊途,明其同归,也可以执其一端,一破一立,以破为立。也可以认为,第二则格言是从实践层面在谈如何实现目标。如生活中需要目标;做一个有胸襟的人等。

如果选取材料一、三分析立意,可写眼光与坚持;相信自己,坚持不懈等。如果选取材料二、三分析立意,可以写做一个持之以恒的追梦人;理想与坚持等。结构示例:可以结合名言“世上无难事,只怕有心人”“为中华之崛起而读书”等,引出论点“目标在生活中非常重要”。然后分别分析论述目标的重要性,如有了目标才能为自己定位好;有了目标,一如既往的坚持下去,目标可能会变成现实;有了目标,才能充分利用自己的智慧、勇气等。最后,可以提出自己的期望或做法。如我们需要确定目标,坚持不懈,不断奋斗,成就完美的人生。

同课章节目录