第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 习题课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 习题课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-04 08:18:39 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立

与民族交融

第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

目录

释疑解难

05

01

素养目标

02

知识梳理

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

通过了解两晋南北朝时期的政权更迭、人口迁徙,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义

素养目标

时空观念:识读《西晋内迁少数民族分布图》,观察北方游牧民族内迁的方向,分析其产生的影响。

史料实证:阅读相关史料,分析西晋的政治局面和社会风气,探究西晋速亡的原因。

家国情怀:认识到中华民族多元一体的格局,是在各族人民的不断交流、交往、交融中形成的。

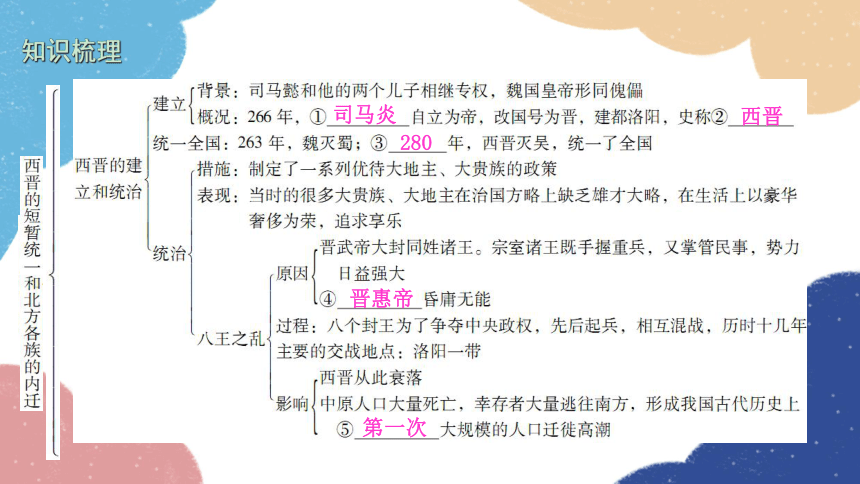

知识梳理

司马炎

西晋

280

晋惠帝

第一次

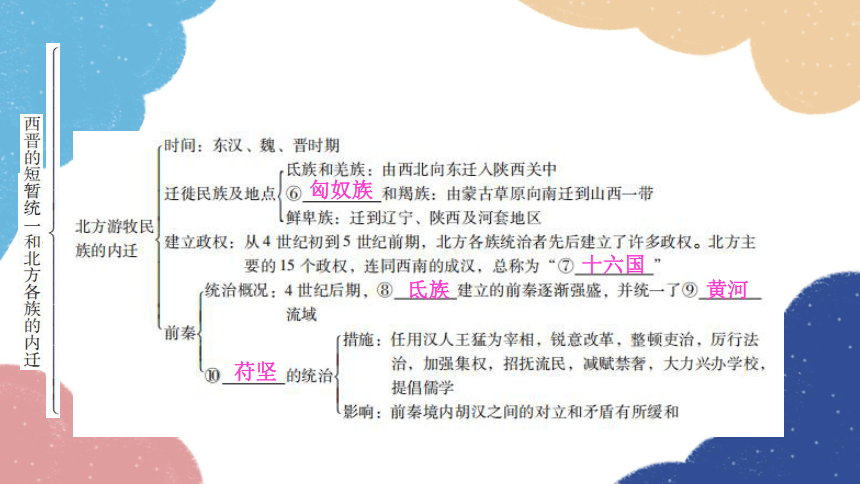

匈奴族

十六国

氐族

黄河

苻坚

看图说史

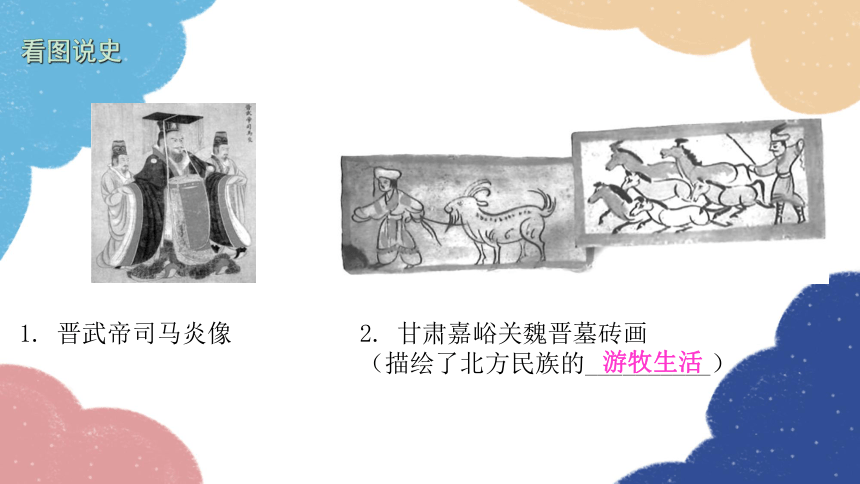

1. 晋武帝司马炎像

2. 甘肃嘉峪关魏晋墓砖画

(描绘了北方民族的__________)

游牧生活

释疑解难

1. 266年,西晋建立时并没有统一全国。280年,西晋灭吴才统一了全国。

2. 周朝、西汉和西晋都曾实行过分封制。分封制的本意是为了捍卫中央政权,保证统治,但也会反过来对中央集权统治造成威胁。由于各诸侯王在封地内拥有绝对的统治权,从而形成大大小小的独立王国。在一定条件下,这些王国势力逐步壮大,引发诸王争霸,征战不断,中央政权衰弱,最终导致国家分裂,阻碍社会经济的发展。

随堂练习

一、单项选择题

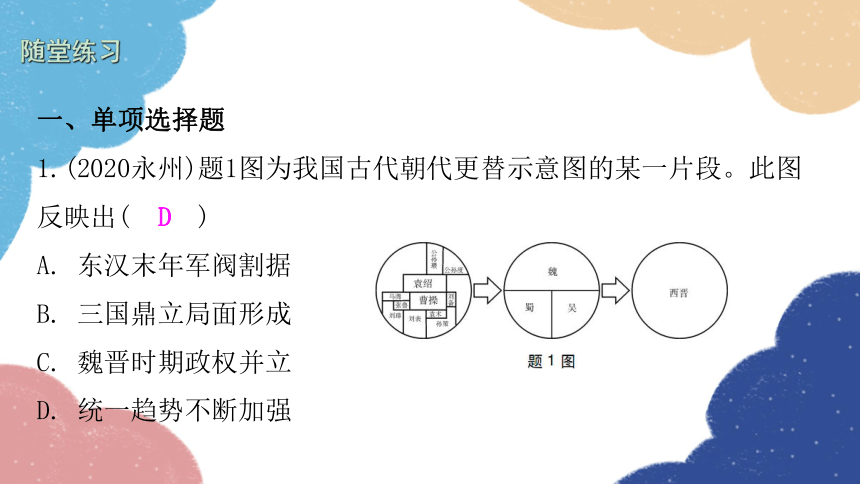

1.(2020永州)题1图为我国古代朝代更替示意图的某一片段。此图反映出( )

A. 东汉末年军阀割据

B. 三国鼎立局面形成

C. 魏晋时期政权并立

D. 统一趋势不断加强

D

2. 从东汉桓帝永寿二年(156年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3 390多万,平均每年减少27万左右。这时期人口大量减少的主要原因是( )

A. 政局动荡,战乱频繁 B. 人口南迁,土地荒芜

C. 北方的自然条件恶劣 D. 经济重心完全南移

3. 西晋的大臣石崇和国舅王恺斗富,王恺用麦糖洗锅,石崇就用白蜡当柴烧;王恺用紫色丝绸做成长40里的步障,石崇就用织锦做出50里的步障。这一现象说明西晋( )

A. 社会经济繁荣 B. 制糖技术发达

C. 统治阶级腐朽 D. 丝织技术高超

A

C

4. 探究不同时期的社会现象,有助于我们加深对历史的认识和理解。匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。”材料中“司马氏骨肉相残”是指( )

A. 八王之乱 B. 七国之乱

C. 牧野之战 D.“国人暴动”

5. 八王之乱严重破坏了社会经济,使西晋人民处于水深火热之中。下列事件与“八王之乱”有因果关系的是( )

A. 外戚、宦官交替专权 B. 北方少数民族内迁

C. 晋武帝大封同姓诸侯王 D. 淝水之战爆发

A

C

6. 西晋统治腐朽,奢侈风气盛行。在位的第二代皇帝昏庸无能,统治集团内部又发生了争夺中央政权的八王之乱,既破坏了西晋的统治秩序,也耗竭了西晋的国力。同时,内迁的少数民族也不断反抗西晋的压迫,于316年灭亡了西晋。材料说明了( )

A. 西晋灭亡的原因 B. 西晋统治时间短暂

C. 西晋社会的混乱 D. 西晋民族矛盾尖锐

A

7. 中华民族的历史是由各族人民共同缔造的。东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。这些游牧民族主要有( )

A. 匈奴、蒙古、女真、满族

B. 匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

C. 匈奴、蒙古、羯、氐、羌

D. 匈奴、鲜卑、蒙古、女真、满族

B

8. 题8表为魏晋南北朝时期的少数民族政权的创立者对其祖先的追述。材料中的记述可以说明( )

C

A. 北魏孝文帝改革推动了民族交融 B. 北方民族共同的民族起源

C. 北方少数民族对华夏文明的认同 D. 北方民族政权的更迭频繁

【解析】根据题干并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期建立的少数民族政权都与汉族关系密切,他们建立政权后都称自己是华夏族的后裔,说明他们对华夏文明的认同,C选项符合题意;题干信息并未反映北魏制度改革的相关史事,排除A选项;北方少数民族的起源各有其渊源,B选项表述错误,排除;北方民族政权的更迭频繁在题干中并未体现,排除D选项。因此,正确答案是A选项。

9. 我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局, 但在魏晋南北朝时, 南方老百姓的餐桌上除了稻米之外, 还有各类北方面食。出现该现象的主要原因是( )

A. 人口南迁和民族交融的影响

B. 面食的营养价值高

C. 南方商品经济的发展

D. 南方适宜各种作物生长

A

10. 十六国时期,前秦苻坚统一北方后,长安再度成为北方的政治中心和交通枢纽。时称,“关、陇清晏,百姓丰乐,自长安至于诸州,皆夹路树槐柳,二十里一亭,四十里一驿,旅行者取给于途,工商贸贩于道。”这表明( )

A. 全国形成完备的交通网 B. 长安是全国的经济中心

C. 南北方形成了对峙之势 D. 稳定是繁荣发展的基础

D

二、综合题

11. 民族团结和国家统一是一个国家繁荣富强的必要前提和重要保证。阅读材料,回答问题。

材料一 公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势……这种寒冷气候继续下来……直到第三世纪后半叶,特别是公元280—289年的十年间达到顶点,当时每年阴历四月(等于阳历五月份)降霜。……那时年平均温度大约比现在低1~2℃。

——竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

材料二 曹操迁徙氐人,是他的徙民政策的一部分。汉末战争频繁,为了不以民资敌,或者如江统所说,为了“弱寇强国”,曹操曾多次徙民……或者是“以实长安及三辅”,或者是“以充河北”……因为“魏初人寡”,需要充实。

——万绳楠《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》

材料三 在以骠悍著称的游牧民族挥兵南进、力图征服中原的时候,民族矛盾曾经发展到民族仇杀的程度……当少数民族在中原建立起政权之后,为了巩固自己的统治,他们不得不思考如何笼

络占据人口大多数的汉族人民。于是,推行汉化政策,就成了他们不约而同的选择……少数民族政权的汉化,迅速地缓和了民族矛盾,直接促成了各族文化与汉族文化的认同感,推动了民族交融的进程。

——摘编自刘宗绪《历史学科专题讲座》

(1)根据材料一、材料二,概括北方各族内迁的原因。(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

气候持续变冷;统治者的移民政策。

(2)根据材料三指出,少数民族统治者为巩固统治采取了什么政策?(2分)这一政策产生了哪些影响?(3分)→侧重考查史料实证、历史解释

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括我国从秦汉到魏晋南北朝时期民族关系的变化。(2分)→侧重考查历史解释

汉化政策。缓和了民族矛盾,促成了各族文化与汉族文化的认同感,推动了民族交融的进程。

从民族间的对抗到出现民族交融现象。

素养提升

魏、晋以降,门阀制度渐次形成,影响及于选举,高位多为贵族所蟠据,起自中下阶层中较有活气的人,参与政治的机会较少,政治自然不免腐败。……若晋朝能引用中下阶层中较有活气的人,则除为国家戡乱以外,更加以民族的敌忾心,必有功效可见。然而大权始终为自北南迁的贵族所把持,使宋武帝一类的人物,直到晋末,才得以出现于政治舞台上,这也是一笔很大的损失。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)根据材料分析,魏晋以来政治腐败的主要原因是什么?(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

(2)根据材料指出,作者认为通过什么方法可改变政治腐败现象?(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

魏晋以来的门阀制度,使得中下阶层参与政治的机会较少。

引用中下阶层中的有识之士,唯才是举。

拓展阅读

外戚之争和宗王之乱导致西晋灭亡

晋武帝平吴之后“怠于政术,耽于游宴,宠爱后党”,其皇后的父亲杨骏基本上控制了朝中大权,外戚专政和夺权的斗争开始出现。290年,晋武帝驾崩,晋惠帝即位,其皇后贾南风一族与杨氏一族的权争,引发了更为残酷的内乱。直至306年东海王司马越毒死惠帝,拥立晋怀帝司马炽,八王之乱才算告一段落。杨、贾之争和八王之乱是晋武帝在晋惠帝“蒙蔽”“不堪政事”的情况下,为挽救君主专制制度的危机所采取的一系列平衡政策失败的原因。晋武帝早在决定立晋惠帝为太子始,已经开始为挽救这种危机作出了很多努力,其中最主要的就是

利用外戚宗王,但又平衡他们的权力,使其互相制约,以确保司马氏政权的长治久安。但是晋武帝对外戚宗室作用的认识是偏颇的,他忽视了外戚宗室专权膨胀的不可遏制性。在晋武帝的统治下,这种局面还能维持,但到了无能而近乎白痴的晋惠帝时,君主专制的力量便失去了权威性。外戚和宗室两股势力各自独立发展,力图取得对皇权的优势,驾驭对方,造成了“民不见德,惟乱是闻,朝为伊周,夕成桀蹠(zhí)”的战乱局面。同室操戈,兵连祸结,各地反叛四起,北方匈奴入侵,西晋政权疲于奔命,连连败北。316年,西晋灭亡。

——摘编自张爱波《西晋士风与诗歌——以“二十四友”研究为中心》

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立

与民族交融

第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

目录

释疑解难

05

01

素养目标

02

知识梳理

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

通过了解两晋南北朝时期的政权更迭、人口迁徙,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义

素养目标

时空观念:识读《西晋内迁少数民族分布图》,观察北方游牧民族内迁的方向,分析其产生的影响。

史料实证:阅读相关史料,分析西晋的政治局面和社会风气,探究西晋速亡的原因。

家国情怀:认识到中华民族多元一体的格局,是在各族人民的不断交流、交往、交融中形成的。

知识梳理

司马炎

西晋

280

晋惠帝

第一次

匈奴族

十六国

氐族

黄河

苻坚

看图说史

1. 晋武帝司马炎像

2. 甘肃嘉峪关魏晋墓砖画

(描绘了北方民族的__________)

游牧生活

释疑解难

1. 266年,西晋建立时并没有统一全国。280年,西晋灭吴才统一了全国。

2. 周朝、西汉和西晋都曾实行过分封制。分封制的本意是为了捍卫中央政权,保证统治,但也会反过来对中央集权统治造成威胁。由于各诸侯王在封地内拥有绝对的统治权,从而形成大大小小的独立王国。在一定条件下,这些王国势力逐步壮大,引发诸王争霸,征战不断,中央政权衰弱,最终导致国家分裂,阻碍社会经济的发展。

随堂练习

一、单项选择题

1.(2020永州)题1图为我国古代朝代更替示意图的某一片段。此图反映出( )

A. 东汉末年军阀割据

B. 三国鼎立局面形成

C. 魏晋时期政权并立

D. 统一趋势不断加强

D

2. 从东汉桓帝永寿二年(156年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3 390多万,平均每年减少27万左右。这时期人口大量减少的主要原因是( )

A. 政局动荡,战乱频繁 B. 人口南迁,土地荒芜

C. 北方的自然条件恶劣 D. 经济重心完全南移

3. 西晋的大臣石崇和国舅王恺斗富,王恺用麦糖洗锅,石崇就用白蜡当柴烧;王恺用紫色丝绸做成长40里的步障,石崇就用织锦做出50里的步障。这一现象说明西晋( )

A. 社会经济繁荣 B. 制糖技术发达

C. 统治阶级腐朽 D. 丝织技术高超

A

C

4. 探究不同时期的社会现象,有助于我们加深对历史的认识和理解。匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。”材料中“司马氏骨肉相残”是指( )

A. 八王之乱 B. 七国之乱

C. 牧野之战 D.“国人暴动”

5. 八王之乱严重破坏了社会经济,使西晋人民处于水深火热之中。下列事件与“八王之乱”有因果关系的是( )

A. 外戚、宦官交替专权 B. 北方少数民族内迁

C. 晋武帝大封同姓诸侯王 D. 淝水之战爆发

A

C

6. 西晋统治腐朽,奢侈风气盛行。在位的第二代皇帝昏庸无能,统治集团内部又发生了争夺中央政权的八王之乱,既破坏了西晋的统治秩序,也耗竭了西晋的国力。同时,内迁的少数民族也不断反抗西晋的压迫,于316年灭亡了西晋。材料说明了( )

A. 西晋灭亡的原因 B. 西晋统治时间短暂

C. 西晋社会的混乱 D. 西晋民族矛盾尖锐

A

7. 中华民族的历史是由各族人民共同缔造的。东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。这些游牧民族主要有( )

A. 匈奴、蒙古、女真、满族

B. 匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

C. 匈奴、蒙古、羯、氐、羌

D. 匈奴、鲜卑、蒙古、女真、满族

B

8. 题8表为魏晋南北朝时期的少数民族政权的创立者对其祖先的追述。材料中的记述可以说明( )

C

A. 北魏孝文帝改革推动了民族交融 B. 北方民族共同的民族起源

C. 北方少数民族对华夏文明的认同 D. 北方民族政权的更迭频繁

【解析】根据题干并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期建立的少数民族政权都与汉族关系密切,他们建立政权后都称自己是华夏族的后裔,说明他们对华夏文明的认同,C选项符合题意;题干信息并未反映北魏制度改革的相关史事,排除A选项;北方少数民族的起源各有其渊源,B选项表述错误,排除;北方民族政权的更迭频繁在题干中并未体现,排除D选项。因此,正确答案是A选项。

9. 我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局, 但在魏晋南北朝时, 南方老百姓的餐桌上除了稻米之外, 还有各类北方面食。出现该现象的主要原因是( )

A. 人口南迁和民族交融的影响

B. 面食的营养价值高

C. 南方商品经济的发展

D. 南方适宜各种作物生长

A

10. 十六国时期,前秦苻坚统一北方后,长安再度成为北方的政治中心和交通枢纽。时称,“关、陇清晏,百姓丰乐,自长安至于诸州,皆夹路树槐柳,二十里一亭,四十里一驿,旅行者取给于途,工商贸贩于道。”这表明( )

A. 全国形成完备的交通网 B. 长安是全国的经济中心

C. 南北方形成了对峙之势 D. 稳定是繁荣发展的基础

D

二、综合题

11. 民族团结和国家统一是一个国家繁荣富强的必要前提和重要保证。阅读材料,回答问题。

材料一 公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势……这种寒冷气候继续下来……直到第三世纪后半叶,特别是公元280—289年的十年间达到顶点,当时每年阴历四月(等于阳历五月份)降霜。……那时年平均温度大约比现在低1~2℃。

——竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

材料二 曹操迁徙氐人,是他的徙民政策的一部分。汉末战争频繁,为了不以民资敌,或者如江统所说,为了“弱寇强国”,曹操曾多次徙民……或者是“以实长安及三辅”,或者是“以充河北”……因为“魏初人寡”,需要充实。

——万绳楠《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》

材料三 在以骠悍著称的游牧民族挥兵南进、力图征服中原的时候,民族矛盾曾经发展到民族仇杀的程度……当少数民族在中原建立起政权之后,为了巩固自己的统治,他们不得不思考如何笼

络占据人口大多数的汉族人民。于是,推行汉化政策,就成了他们不约而同的选择……少数民族政权的汉化,迅速地缓和了民族矛盾,直接促成了各族文化与汉族文化的认同感,推动了民族交融的进程。

——摘编自刘宗绪《历史学科专题讲座》

(1)根据材料一、材料二,概括北方各族内迁的原因。(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

气候持续变冷;统治者的移民政策。

(2)根据材料三指出,少数民族统治者为巩固统治采取了什么政策?(2分)这一政策产生了哪些影响?(3分)→侧重考查史料实证、历史解释

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括我国从秦汉到魏晋南北朝时期民族关系的变化。(2分)→侧重考查历史解释

汉化政策。缓和了民族矛盾,促成了各族文化与汉族文化的认同感,推动了民族交融的进程。

从民族间的对抗到出现民族交融现象。

素养提升

魏、晋以降,门阀制度渐次形成,影响及于选举,高位多为贵族所蟠据,起自中下阶层中较有活气的人,参与政治的机会较少,政治自然不免腐败。……若晋朝能引用中下阶层中较有活气的人,则除为国家戡乱以外,更加以民族的敌忾心,必有功效可见。然而大权始终为自北南迁的贵族所把持,使宋武帝一类的人物,直到晋末,才得以出现于政治舞台上,这也是一笔很大的损失。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)根据材料分析,魏晋以来政治腐败的主要原因是什么?(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

(2)根据材料指出,作者认为通过什么方法可改变政治腐败现象?(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

魏晋以来的门阀制度,使得中下阶层参与政治的机会较少。

引用中下阶层中的有识之士,唯才是举。

拓展阅读

外戚之争和宗王之乱导致西晋灭亡

晋武帝平吴之后“怠于政术,耽于游宴,宠爱后党”,其皇后的父亲杨骏基本上控制了朝中大权,外戚专政和夺权的斗争开始出现。290年,晋武帝驾崩,晋惠帝即位,其皇后贾南风一族与杨氏一族的权争,引发了更为残酷的内乱。直至306年东海王司马越毒死惠帝,拥立晋怀帝司马炽,八王之乱才算告一段落。杨、贾之争和八王之乱是晋武帝在晋惠帝“蒙蔽”“不堪政事”的情况下,为挽救君主专制制度的危机所采取的一系列平衡政策失败的原因。晋武帝早在决定立晋惠帝为太子始,已经开始为挽救这种危机作出了很多努力,其中最主要的就是

利用外戚宗王,但又平衡他们的权力,使其互相制约,以确保司马氏政权的长治久安。但是晋武帝对外戚宗室作用的认识是偏颇的,他忽视了外戚宗室专权膨胀的不可遏制性。在晋武帝的统治下,这种局面还能维持,但到了无能而近乎白痴的晋惠帝时,君主专制的力量便失去了权威性。外戚和宗室两股势力各自独立发展,力图取得对皇权的优势,驾驭对方,造成了“民不见德,惟乱是闻,朝为伊周,夕成桀蹠(zhí)”的战乱局面。同室操戈,兵连祸结,各地反叛四起,北方匈奴入侵,西晋政权疲于奔命,连连败北。316年,西晋灭亡。

——摘编自张爱波《西晋士风与诗歌——以“二十四友”研究为中心》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史