古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》课件(共32张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》课件(共32张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-04 08:28:09 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

城

江

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

苏轼

子

当十八岁意气风发的少年郎遇上了年方二八的聪颖女子,“唤鱼池”三字将两人牵成一线。这位二八芳龄的女子名叫王弗,温柔聪慧的她在事业和生活上都给苏轼带来了极大的帮助,她会在苏轼读书时在旁端茶研磨,红袖添香;会在苏轼科场告捷,得意忘形时从旁提醒“子去亲远,不可以不慎。”会在苏轼误把贿物当成天赐时,轻叹“若婆婆在,必不取之。”……王弗是苏轼的初恋,也是知己。也正是这样一任妻子惊艳了苏轼的年少青春……

新课导入

唤鱼池,在四川省青神县中岩寺。唤鱼池清澈见底,澄潭一泓,为慈姥龙之窟宅,潭畔石壁百仞,立而微俯,水出岩下,莫知深浅,世称“龙湫qiū”。

人拍手潭上,池中游鱼听掌声而出。史载,1051年,苏东坡负笈求学于中岩书院王方门下,三载后,因题“唤鱼池”名,王方器才,以爱女王弗妻之。1054年,二人成亲,时年苏东坡18岁,王弗芳龄16,留下了“唤鱼联姻”的千古佳话。

新课导入

可惜天命无常,王弗二十七岁就去世了。这对东坡是绝大的打击,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。

新课导入

公元1075年(熙宁八年),东坡来到密州,这一年正月二十日,他梦见爱妻王氏,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)且传诵千古的悼亡词。(千古第一悼亡词)

素养目标

语言建构与运用:抓住关键词语,理解诗词内容。

思维发展与提升:体会文章虚实结合的艺术手法。

审美鉴赏与创造:领悟诗歌中蕴含的语言美、表达

美、情感美。

文化传承与理解:能体味人生,珍惜拥有,感受幸福。

第壹章

知人论世

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

了解作者

苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,一字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙 ,汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。

嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

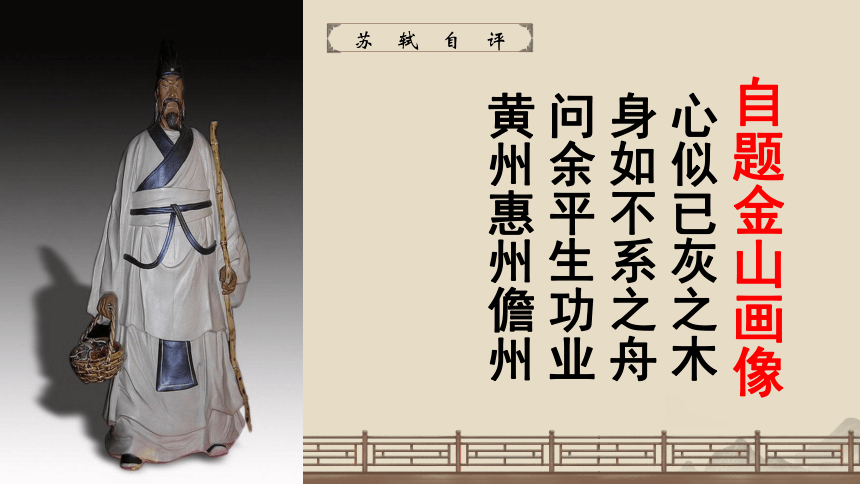

苏轼自评

自题金山画像

心似已灰之木

身如不系之舟

问余平生功业

黄州惠州儋州

才华横溢的苏轼

最浪漫的诗人

最豪放的词家

最超脱的文人

最潇洒的过客

最具人格魅力的大师

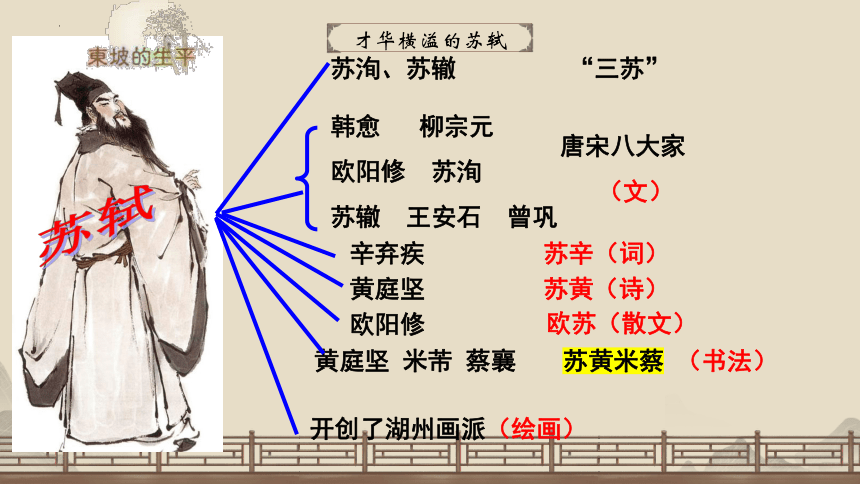

才华横溢的苏轼

苏轼

苏洵、苏辙

韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵

苏辙 王安石 曾巩

唐宋八大家

(文)

辛弃疾

苏辛(词)

黄庭坚 米芾 蔡襄

苏黄米蔡 (书法)

“三苏”

黄庭坚

苏黄(诗)

开创了湖州画派(绘画)

欧阳修

欧苏(散文)

第贰章

读文感悟

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

了解词牌

江城子:

词牌名,又名“村意远”“江神子”“水晶帘”。

朗读诗歌

1.听读,渐融于境。

十年/生死/两/茫茫,不/思量,自/难忘。千里/孤坟,无处/话/凄凉。纵使/相逢/应不识,尘/满面,鬓/如霜。

夜来/幽梦/忽/还乡,小轩窗,正/梳妆。相顾/无言,惟有/泪/千行。料得/年年/肠断处,明月夜,短松冈。

2.自读悟情。

你读出了词人何种感情?

伤心欲绝 痛彻心扉

读后感知

1.标题“记梦”,上阕没写梦,是否可以删除?

不能,是一个情感铺垫。有了上阕的“日有所思”,也就有下阕的“夜有所梦”了。

整体感知

2.“记梦”为贯穿全词的线索,全词按梦前、梦中、梦后可划分为三个层次,请找出来。

梦前:十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟, 无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

梦中:夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言, 惟有泪千行。

梦后:料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

整体感知

第叁章

研读诗歌

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

十年生死两茫茫。

研读梦前

①如何理解“两茫茫” 传达了怎样的情思?

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。

“两茫茫”,就不只是讲诗人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。

这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

“两茫茫”所表现出的感情:凄婉、沉痛,笼罩全篇。

十年生死两茫茫。

研读梦前

②“十年——”这十年,诗人经历了哪些难言的现实之痛?

丧妻之痛:生死无常,恩爱不再,知音难寻。

仕途之痛:多遭贬斥,颠沛流离,沧桑悲凉。

“不思量,自难忘”是否矛盾

研读梦前

不去想她,却又实难忘怀。

“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,即是思量。

因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除” (李清照《一剪梅》 )所以是“不思量,自难忘”。

哀思万缕,盘结于心,解不开,亦拂不去。作者用最平常的语言,做了最真实动人的描绘。

“千里孤坟,无处话凄凉” ,如果坟近在身旁,就“有处”“话凄凉”吗

研读梦前

亡妻之坟在眉州,与诗人所在的密州遥隔千里。

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

至此,作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

这种将无知作有知的写法与首句相同。这是抹杀了生死界限的痴语、情语,因而格外感人。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜”,想象苏轼“尘满面,鬓如霜”的形象,找些词句来概括其特点

研读梦前

一个饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……的老者形象。

一个老者,一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时的苏轼才四十岁,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。熙宁四年(1071),苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说“鬓如霜”却不无夸张,我们也由此可见其生活之艰难、心境之凄凉。

上片小结

写对亡妻的思念之情。

主要手法:直抒胸臆;想象。

上片主要是梦前,写尽了相思之苦,下片即转入写梦。

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”“忽”字换一个字好不好,为什么?主要运用了什么表现手法?

研读梦中

虚实结合,白描。

“忽”是指梦境的恍惚迷离,悲中寓喜。亲切、熟悉,使梦境更具真实感,足见上阕“思量”、“难忘”之言真实不虚。

从这里,才入题 “记梦”。“夜来幽梦忽还乡”,是记叙,写自己梦中忽然回到了思念中的故乡,那个两人曾共度甜蜜岁月的地方。

“小轩窗,正梳妆”这是白描的手法。

小轩窗,是梳妆的环境、背景,那小室,亲切而又熟悉。

梳妆,是王弗做的事情,她情态容貌,依稀当年,正梳妆打扮。

实中有虚,虚中有实,虚实相生。

(借代)

(用典型幸福生活场面的回忆,表思念,反衬死别后的凄凉)

“相顾无言,惟有泪千行。”久别重逢,没有出现卿卿我我的亲昵,而是“相顾无言,惟有泪千行”这是怎样的情景?这样写有什么作用?

研读梦中

此时有千种哀愁,万种凄凉要向对方倾诉,可是,你看着我,我看着你,却连一句话也说不出来。

作用:“此时无声胜有声”,四目相视,两心相映,万千思绪尽在其中了。更显凄凉之情,呼应上片“无处话凄凉”。

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?

研读梦后

“短松冈”长着矮小松树的山冈,承上片“千里孤坟”,指亡妻的坟墓。

“年年”既指已经过去的漫长的十年,亦指未来无尽的岁月。

“肠断处”指孤坟。

为什么“断肠”?

研读梦后

梦中情景,何等真切,醒来却一切化为乌有,便又陷入生死相隔,渺茫不见的深沉的悲痛之中。遥隔千里,松冈之下,亡人长眠地底,冷月清光洒满大地,这是一种何等孤寂凄哀的情景啊?

“呼应标题,总束全词,使感情得到发展、强化,把感情推向高潮 。

“明月夜”有什么作用?

这三句在全词中有什么作用

用凄凉的环境衬托悲凉的心情

下片小结

下片“记梦”,表达沉痛之情。

主要手法:白描,对写,借梦抒情,虚实结合。

全词小结

这首词以“梦前----梦中----梦后”为时间线索,将“现实----梦境----现实”交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的调子。

梦前——此情无计可消除

梦中——此时无声胜有声

梦后——此恨绵绵无绝期

第肆章

课堂小结

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

课堂小结

苏轼一生,有得意,有失意,有登到高处的壮志满怀,有身陷低谷的旷达淡泊,有一举中第的无限风光,有痛失伴侣的孤寂凄清,人生百味,尽数尝遍。

每个人的一生都是百味杂陈,繁纷多变的。但不管境遇如何,人们还是在孜孜不倦地寻觅着、忙碌着。人生话题中,深情是心底最大最深的守望,无论经历几何,情都会在不经意时入心、入梦,或会心一笑,或痛彻心扉。无论将来境况怎样,际遇如何,让我们且行且珍惜。

作业布置

1.背诵并默写全诗。

2.结合本词所学相关内容,尝试以“苏轼”的身份写一封怀念其妻(王弗)的书信。

城

江

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

苏轼

子

当十八岁意气风发的少年郎遇上了年方二八的聪颖女子,“唤鱼池”三字将两人牵成一线。这位二八芳龄的女子名叫王弗,温柔聪慧的她在事业和生活上都给苏轼带来了极大的帮助,她会在苏轼读书时在旁端茶研磨,红袖添香;会在苏轼科场告捷,得意忘形时从旁提醒“子去亲远,不可以不慎。”会在苏轼误把贿物当成天赐时,轻叹“若婆婆在,必不取之。”……王弗是苏轼的初恋,也是知己。也正是这样一任妻子惊艳了苏轼的年少青春……

新课导入

唤鱼池,在四川省青神县中岩寺。唤鱼池清澈见底,澄潭一泓,为慈姥龙之窟宅,潭畔石壁百仞,立而微俯,水出岩下,莫知深浅,世称“龙湫qiū”。

人拍手潭上,池中游鱼听掌声而出。史载,1051年,苏东坡负笈求学于中岩书院王方门下,三载后,因题“唤鱼池”名,王方器才,以爱女王弗妻之。1054年,二人成亲,时年苏东坡18岁,王弗芳龄16,留下了“唤鱼联姻”的千古佳话。

新课导入

可惜天命无常,王弗二十七岁就去世了。这对东坡是绝大的打击,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。

新课导入

公元1075年(熙宁八年),东坡来到密州,这一年正月二十日,他梦见爱妻王氏,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)且传诵千古的悼亡词。(千古第一悼亡词)

素养目标

语言建构与运用:抓住关键词语,理解诗词内容。

思维发展与提升:体会文章虚实结合的艺术手法。

审美鉴赏与创造:领悟诗歌中蕴含的语言美、表达

美、情感美。

文化传承与理解:能体味人生,珍惜拥有,感受幸福。

第壹章

知人论世

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

了解作者

苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,一字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙 ,汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。

嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

苏轼自评

自题金山画像

心似已灰之木

身如不系之舟

问余平生功业

黄州惠州儋州

才华横溢的苏轼

最浪漫的诗人

最豪放的词家

最超脱的文人

最潇洒的过客

最具人格魅力的大师

才华横溢的苏轼

苏轼

苏洵、苏辙

韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵

苏辙 王安石 曾巩

唐宋八大家

(文)

辛弃疾

苏辛(词)

黄庭坚 米芾 蔡襄

苏黄米蔡 (书法)

“三苏”

黄庭坚

苏黄(诗)

开创了湖州画派(绘画)

欧阳修

欧苏(散文)

第贰章

读文感悟

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

了解词牌

江城子:

词牌名,又名“村意远”“江神子”“水晶帘”。

朗读诗歌

1.听读,渐融于境。

十年/生死/两/茫茫,不/思量,自/难忘。千里/孤坟,无处/话/凄凉。纵使/相逢/应不识,尘/满面,鬓/如霜。

夜来/幽梦/忽/还乡,小轩窗,正/梳妆。相顾/无言,惟有/泪/千行。料得/年年/肠断处,明月夜,短松冈。

2.自读悟情。

你读出了词人何种感情?

伤心欲绝 痛彻心扉

读后感知

1.标题“记梦”,上阕没写梦,是否可以删除?

不能,是一个情感铺垫。有了上阕的“日有所思”,也就有下阕的“夜有所梦”了。

整体感知

2.“记梦”为贯穿全词的线索,全词按梦前、梦中、梦后可划分为三个层次,请找出来。

梦前:十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟, 无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

梦中:夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言, 惟有泪千行。

梦后:料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

整体感知

第叁章

研读诗歌

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

十年生死两茫茫。

研读梦前

①如何理解“两茫茫” 传达了怎样的情思?

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。

“两茫茫”,就不只是讲诗人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。

这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

“两茫茫”所表现出的感情:凄婉、沉痛,笼罩全篇。

十年生死两茫茫。

研读梦前

②“十年——”这十年,诗人经历了哪些难言的现实之痛?

丧妻之痛:生死无常,恩爱不再,知音难寻。

仕途之痛:多遭贬斥,颠沛流离,沧桑悲凉。

“不思量,自难忘”是否矛盾

研读梦前

不去想她,却又实难忘怀。

“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,即是思量。

因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除” (李清照《一剪梅》 )所以是“不思量,自难忘”。

哀思万缕,盘结于心,解不开,亦拂不去。作者用最平常的语言,做了最真实动人的描绘。

“千里孤坟,无处话凄凉” ,如果坟近在身旁,就“有处”“话凄凉”吗

研读梦前

亡妻之坟在眉州,与诗人所在的密州遥隔千里。

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

至此,作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

这种将无知作有知的写法与首句相同。这是抹杀了生死界限的痴语、情语,因而格外感人。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜”,想象苏轼“尘满面,鬓如霜”的形象,找些词句来概括其特点

研读梦前

一个饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……的老者形象。

一个老者,一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时的苏轼才四十岁,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。熙宁四年(1071),苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说“鬓如霜”却不无夸张,我们也由此可见其生活之艰难、心境之凄凉。

上片小结

写对亡妻的思念之情。

主要手法:直抒胸臆;想象。

上片主要是梦前,写尽了相思之苦,下片即转入写梦。

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”“忽”字换一个字好不好,为什么?主要运用了什么表现手法?

研读梦中

虚实结合,白描。

“忽”是指梦境的恍惚迷离,悲中寓喜。亲切、熟悉,使梦境更具真实感,足见上阕“思量”、“难忘”之言真实不虚。

从这里,才入题 “记梦”。“夜来幽梦忽还乡”,是记叙,写自己梦中忽然回到了思念中的故乡,那个两人曾共度甜蜜岁月的地方。

“小轩窗,正梳妆”这是白描的手法。

小轩窗,是梳妆的环境、背景,那小室,亲切而又熟悉。

梳妆,是王弗做的事情,她情态容貌,依稀当年,正梳妆打扮。

实中有虚,虚中有实,虚实相生。

(借代)

(用典型幸福生活场面的回忆,表思念,反衬死别后的凄凉)

“相顾无言,惟有泪千行。”久别重逢,没有出现卿卿我我的亲昵,而是“相顾无言,惟有泪千行”这是怎样的情景?这样写有什么作用?

研读梦中

此时有千种哀愁,万种凄凉要向对方倾诉,可是,你看着我,我看着你,却连一句话也说不出来。

作用:“此时无声胜有声”,四目相视,两心相映,万千思绪尽在其中了。更显凄凉之情,呼应上片“无处话凄凉”。

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?

研读梦后

“短松冈”长着矮小松树的山冈,承上片“千里孤坟”,指亡妻的坟墓。

“年年”既指已经过去的漫长的十年,亦指未来无尽的岁月。

“肠断处”指孤坟。

为什么“断肠”?

研读梦后

梦中情景,何等真切,醒来却一切化为乌有,便又陷入生死相隔,渺茫不见的深沉的悲痛之中。遥隔千里,松冈之下,亡人长眠地底,冷月清光洒满大地,这是一种何等孤寂凄哀的情景啊?

“呼应标题,总束全词,使感情得到发展、强化,把感情推向高潮 。

“明月夜”有什么作用?

这三句在全词中有什么作用

用凄凉的环境衬托悲凉的心情

下片小结

下片“记梦”,表达沉痛之情。

主要手法:白描,对写,借梦抒情,虚实结合。

全词小结

这首词以“梦前----梦中----梦后”为时间线索,将“现实----梦境----现实”交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的调子。

梦前——此情无计可消除

梦中——此时无声胜有声

梦后——此恨绵绵无绝期

第肆章

课堂小结

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

课堂小结

苏轼一生,有得意,有失意,有登到高处的壮志满怀,有身陷低谷的旷达淡泊,有一举中第的无限风光,有痛失伴侣的孤寂凄清,人生百味,尽数尝遍。

每个人的一生都是百味杂陈,繁纷多变的。但不管境遇如何,人们还是在孜孜不倦地寻觅着、忙碌着。人生话题中,深情是心底最大最深的守望,无论经历几何,情都会在不经意时入心、入梦,或会心一笑,或痛彻心扉。无论将来境况怎样,际遇如何,让我们且行且珍惜。

作业布置

1.背诵并默写全诗。

2.结合本词所学相关内容,尝试以“苏轼”的身份写一封怀念其妻(王弗)的书信。