2022-2023学年部编版语文九年级上册第三单元《课外古诗词诵读》课件(共80张ppt)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年部编版语文九年级上册第三单元《课外古诗词诵读》课件(共80张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 44.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-04 19:12:12 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

月

夜

忆

舍

弟

杜甫

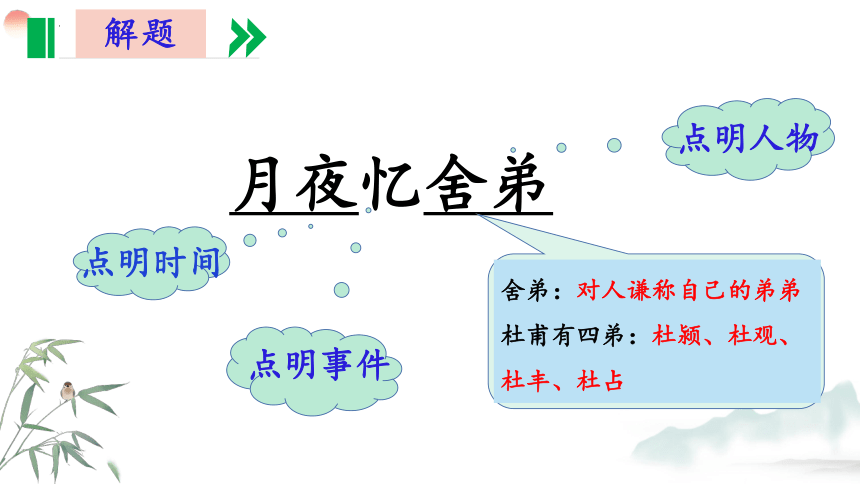

月夜忆舍弟

点明时间

点明事件

点明人物

解题

舍弟:对人谦称自己的弟弟

杜甫有四弟:杜颍、杜观、杜丰、杜占

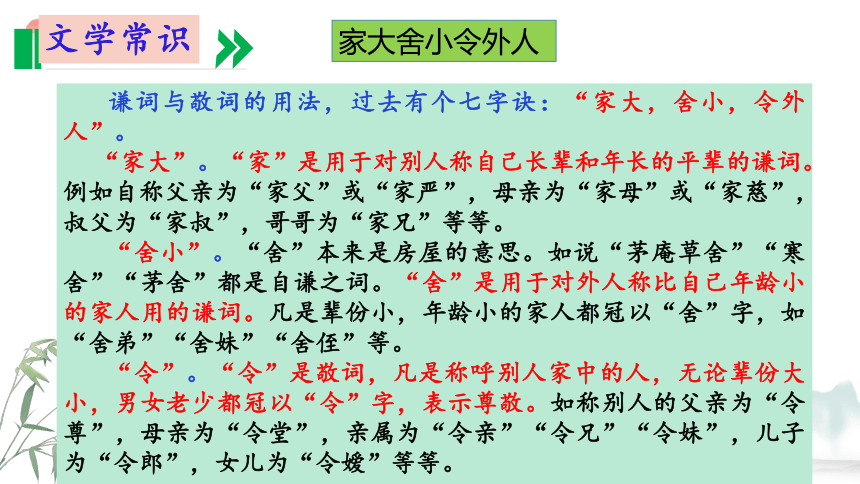

文学常识

家大舍小令外人

谦词与敬词的用法,过去有个七字诀:“家大,舍小,令外人”。

“家大”。“家”是用于对别人称自己长辈和年长的平辈的谦词。例如自称父亲为“家父”或“家严”,母亲为“家母”或“家慈”,叔父为“家叔”,哥哥为“家兄”等等。

“舍小”。“舍”本来是房屋的意思。如说“茅庵草舍”“寒舍”“茅舍”都是自谦之词。“舍”是用于对外人称比自己年龄小的家人用的谦词。凡是辈份小,年龄小的家人都冠以“舍”字,如“舍弟”“舍妹”“舍侄”等。

“令”。“令”是敬词,凡是称呼别人家中的人,无论辈份大小,男女老少都冠以“令”字,表示尊敬。如称别人的父亲为“令尊”,母亲为“令堂”,亲属为“令亲”“令兄”“令妹”,儿子为“令郎”,女儿为“令嫒”等等。

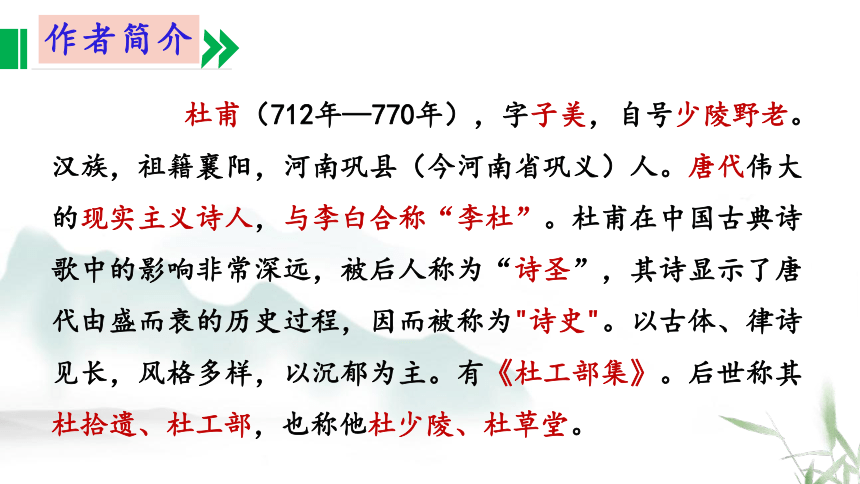

作者简介

杜甫(712年—770年),字子美,自号少陵野老。汉族,祖籍襄阳,河南巩县(今河南省巩义)人。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,其诗显示了唐代由盛而衰的历史过程,因而被称为"诗史"。以古体、律诗见长,风格多样,以沉郁为主。有《杜工部集》。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

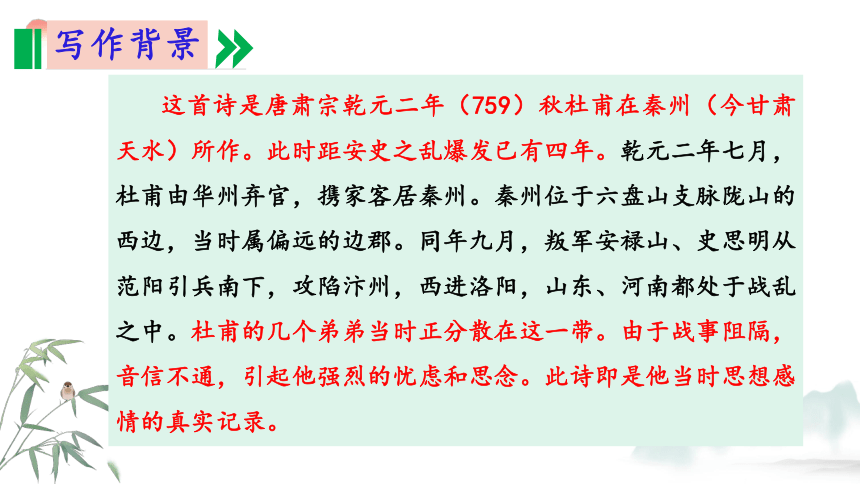

写作背景

这首诗是唐肃宗乾元二年(759)秋杜甫在秦州(今甘肃天水)所作。此时距安史之乱爆发已有四年。乾元二年七月,杜甫由华州弃官,携家客居秦州。秦州位于六盘山支脉陇山的西边,当时属偏远的边郡。同年九月,叛军安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。杜甫的几个弟弟当时正分散在这一带。由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。此诗即是他当时思想感情的真实记录。

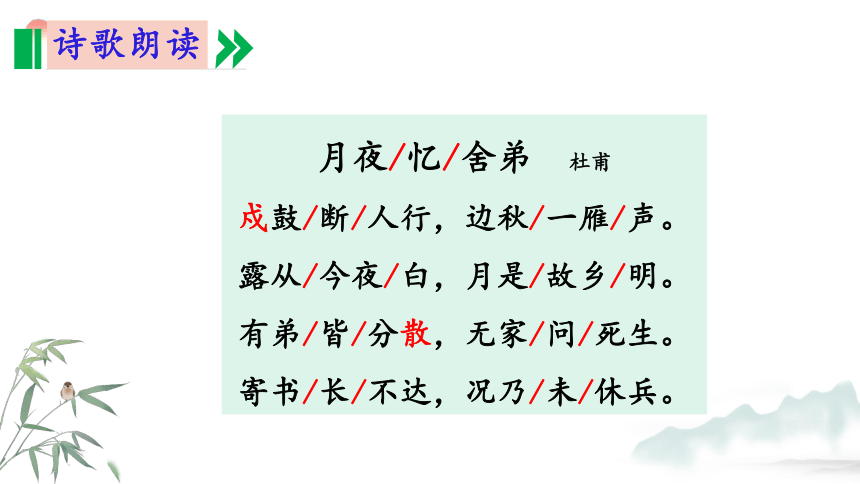

诗歌朗读

月夜/忆/舍弟 杜甫

戍鼓/断/人行,边秋/一雁/声。

露从/今夜/白,月是/故乡/明。

有弟/皆/分散,无家/问/死生。

寄书/长/不达,况乃/未/休兵。

戍鼓断人行,边秋一雁声。

边防驻军的鼓声。

指实行宵禁,禁止行人行走。

一作“秋边”,秋天的边地,边塞的秋天。

诗意:边防驻军的鼓声禁止人行走,边塞的秋天里有孤雁在鸣叫。

孤雁。古人以雁行比喻兄弟,一雁,比喻兄弟分散

诗歌赏析

首联交代背景,渲染气氛。“断人行”交代背景,表明战事频繁;“边秋一雁声”从视觉、听觉的角度写边塞凄凉景象,为“月夜”渲染一种压抑气氛。

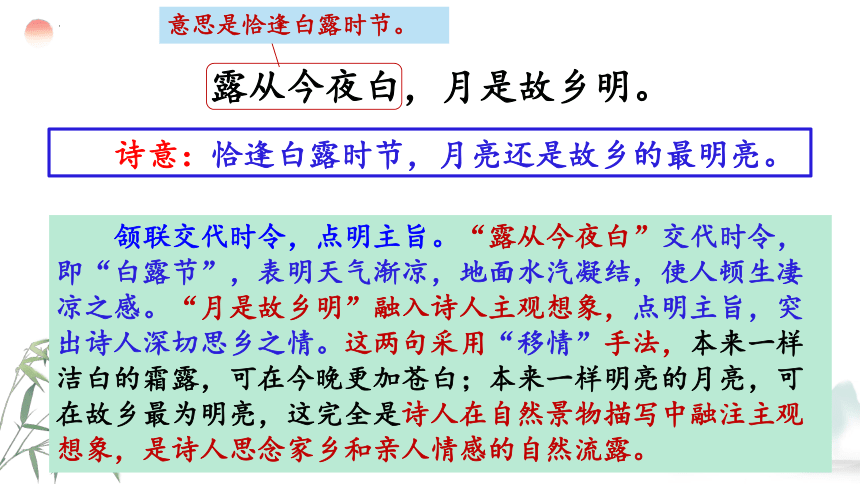

露从今夜白,月是故乡明。

意思是恰逢白露时节。

诗意:恰逢白露时节,月亮还是故乡的最明亮。

颔联交代时令,点明主旨。“露从今夜白”交代时令,即“白露节”,表明天气渐凉,地面水汽凝结,使人顿生凄凉之感。“月是故乡明”融入诗人主观想象,点明主旨,突出诗人深切思乡之情。这两句采用“移情”手法,本来一样洁白的霜露,可在今晚更加苍白;本来一样明亮的月亮,可在故乡最为明亮,这完全是诗人在自然景物描写中融注主观想象,是诗人思念家乡和亲人情感的自然流露。

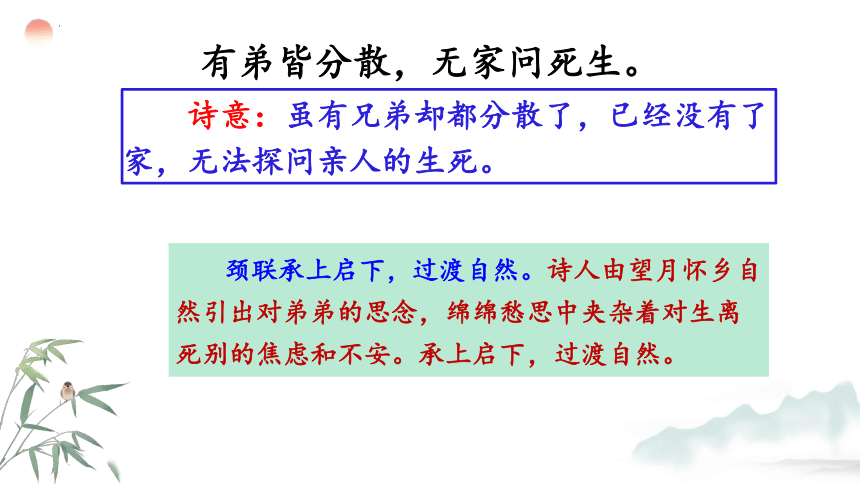

有弟皆分散,无家问死生。

诗意:虽有兄弟却都分散了,已经没有了家,无法探问亲人的生死。

颈联承上启下,过渡自然。诗人由望月怀乡自然引出对弟弟的思念,绵绵愁思中夹杂着对生离死别的焦虑和不安。承上启下,过渡自然。

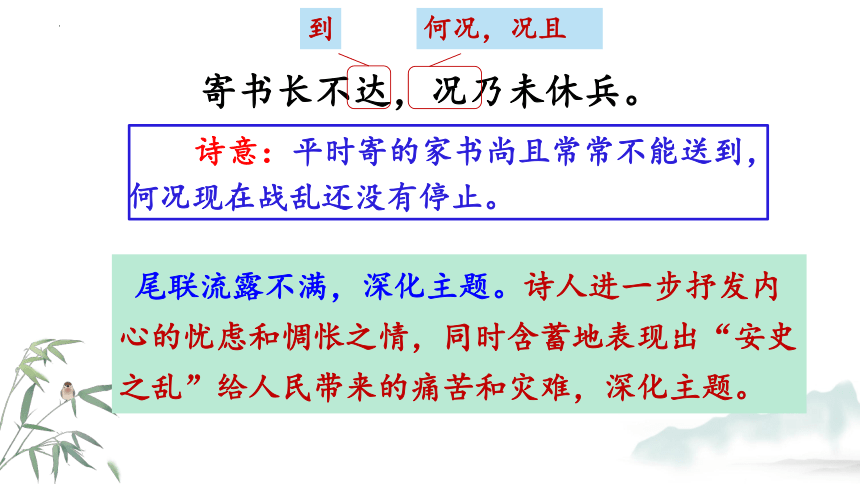

寄书长不达,况乃未休兵。

到

何况,况且

诗意:平时寄的家书尚且常常不能送到,何况现在战乱还没有停止。

尾联流露不满,深化主题。诗人进一步抒发内心的忧虑和惆怅之情,同时含蓄地表现出“安史之乱”给人民带来的痛苦和灾难,深化主题。

颔联

首联

颈联

尾联

边塞秋景

边关月夜

白露月明

思乡念人

兄弟分离

家破人散

家书难达

渴望和平

(凄凉氛围)

(借景抒情)

(意蕴深刻)

(深化主旨)

感情悲怆深沉

风格沉郁顿挫

月夜忆舍弟

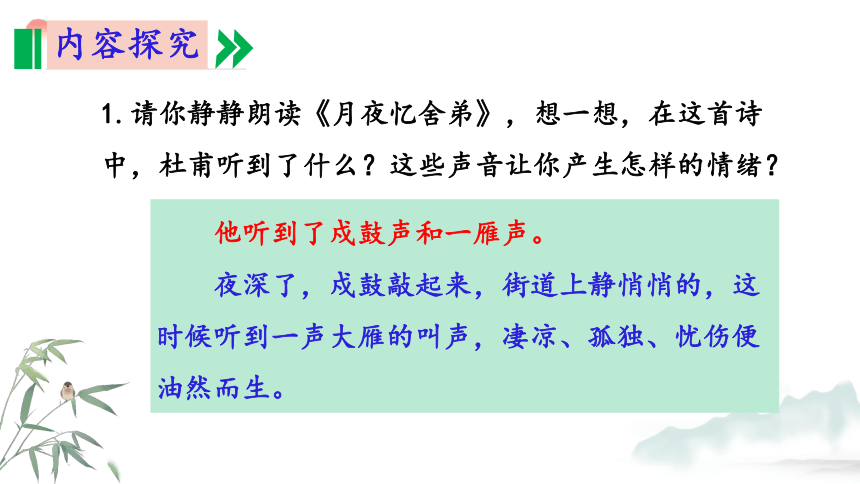

1.请你静静朗读《月夜忆舍弟》,想一想,在这首诗中,杜甫听到了什么?这些声音让你产生怎样的情绪?

他听到了戍鼓声和一雁声。

夜深了,戍鼓敲起来,街道上静悄悄的,这时候听到一声大雁的叫声,凄凉、孤独、忧伤便油然而生。

内容探究

2.请简析首联“戍鼓断人行,边秋一雁声”在诗中的作用。

①含蓄点明正值战乱、时局动荡、民不聊生的社会背景。

②渲染浓重的悲凉气氛。

③烘托人物沉郁的心情。

④为下文表达对弟弟的忧思奠定感情基调。

3.在《月夜忆舍弟》中的这个“雁”有什么样的象征意义呢?

①触发乡情、亲情,抒写游子思归的绵绵思念。因为题目就叫《月夜忆舍弟》,这是一篇怀念亲人的诗歌。

②比拟自身,表现落寞孤单之苦。杜甫此时很寂寞,没有弟弟在身边,觉得自己就是离群的大雁。

③渲染气氛,写悲壮凄凉之景。因为诗歌是写他思念弟弟,所以要先渲染气氛,然后才能将他的思念写出来。

④状写景物高远寥廓,人在辽阔的环境中容易感受到忧伤。

4.那夜,杜甫看到了什么?这些景物有什么特别的?

看到了露水和月亮。

“白露既降,天气转凉,思念亲人,徒增悲伤。”

过了立秋,已经到了白露节气。白露秋风夜,一夜凉一夜,凉的是天气,凉的更是诗人的心。

5.请从景与情关系的角度,简要赏析“露从今夜白,月是故乡明”。

这句采用移情于景的手法,本一样的月亮,诗人偏觉得故乡的最为明亮,这是在自然景物的描述中融入主观感受,写景生情,景随情变,是诗人深切思念家乡和亲人的真情实感的自然流露。

6.谈谈你对”有弟皆分散,无家问死生”的理解。

这句由望月转入抒情,过渡自然。在“有”“无”的对比中,由望月怀乡引出对舍弟的思念,绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,抒发了思亲之情。另外,这句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

7.谈谈你对”寄书长不达,况乃未休兵”的理解。

这句进一步抒发了诗人内心的忧虑和惆怅之情,同时含蓄地表现出安史之乱给人民带来的痛苦和苦难,表达了对战争停止的期盼,寄予了诗人无限的人生感慨。

诗歌表达了什么情感?

①怀念家乡,思念亲人,夹杂着生离死别的焦虑;

②忧国忧民,不满现状,渴望社会安定。

主旨归纳

1.理解性默写。

(1)杜甫《月夜忆舍弟》中“ , ”

与他的《春望》中“烽火连三月,家书抵万金”有异曲同工之妙。

(2)诗中浸润着作者主观感受的写景诗句是: ,

。

(3)《月夜忆舍弟》感叹离乱所造成的的亲人离散的诗句是 , 。

寄书长不达

况乃未休兵

露从今夜白

月是故乡明

有弟皆分散

无家问死生

当堂训练

长沙过贾谊宅

刘长卿

贾生

李商隐

宣室求贤访逐臣,

贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,

不问苍生问鬼神。

刘长卿(?—789),字文房,河间人,今属河北。天宝年间登进士第,肃宗时为长洲尉,摄海盐令,因事下狱,贬为藩州南巴(今广东电白)尉。后为转运使判官、淮西转运留后。被诬,贬睦洲(今浙江建德)司马,迁随州刺史,死于任上。世称刘随州。有《刘随州集》。刘长卿善写五律,以“五言长城”自负。

作者简介

写作背景

诗的内容,与作者的迁谪生涯有关。刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次迁谪在公元773年至777年间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。

从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于第二次迁谪来到长沙的时候。在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。贾谊,是汉文帝时著名的政论家、文学家,因被权贵中伤,出为长沙王太傅三年。后虽被召回京城,但不得大用,抑郁而死。类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,而吟出这首律诗。

诗歌朗读

长沙过贾谊宅

刘长卿(唐)

三年/谪宦/此栖迟,万古/惟留/楚客悲。

秋草/独寻/人去后,寒林/空见/日斜时。

汉文/有道/恩犹薄,湘水/无情/吊岂知?

寂寂/江山/摇落处,怜君/何事/到天涯!

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

贾谊被贬至长沙三年

停留,居留

这里指客居

楚地的贾谊

诗意:贾谊当初被贬长沙停留了三年,千秋万代只留下他的悲哀。

诗歌赏析

1.本诗用了哪个典故,如何借古抒怀?

三年谪宦此栖迟,

万古惟留楚客悲。

暗含贾谊

被贬时间长

暗指贾谊

的身世

像鸟儿那样敛翅歇息。暗喻贾谊失意。

暗含贾谊被贬对历代文人士大夫精神上的深远影响

指贾谊的

客居身份

一个“悲”字,只贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调。明写贾谊的不幸,暗寓自身迁谪之悲。

作者借贾谊政治失意,抑郁而死,留下千古悲怆忧愤的典故,表现自己迁谪的悲苦命运。

诗歌赏析

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

只见

诗意:我踏着秋草独自寻觅贾谊离去后的足迹,寒冷的树林里只见夕阳缓缓倾斜。

2.颔联是如何在情景交融中表现诗人的情感的?

“秋草”“寒林”“人去”“日斜”渲染了贾谊故宅一片萧条冷落的景色,而在这样的氛围中,诗人还要去“独寻”,一种仰慕之情、寂寞兴叹之情,油然而生;另外,寒林日斜不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,更是李唐王朝危殆形式的写照。

3.颔联中的“独”“空”二字用得十分传神,请简要赏析。

“独”字意为“孤独”,表现了诗人对贾谊的景仰之情和落寞之感;“空”字渲染了物是人非的黯然气氛,表现了诗人的惆怅之情。二者共同营造出了一种悲凉伤感的意境氛围。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

指汉文帝刘恒

凭吊。贾谊在长沙曾写《吊屈原赋》凭吊屈原

诗意:汉文帝重才,恩德尚且淡薄,湘江水无情,凭吊又有谁知道?

诗歌赏析

4.颈联中的“有道”和“无情”应如何理解?表达了诗人怎样的感情?

运用反语和双关的手法,以“汉文有道”反衬贾谊被贬的凄凉,以“湘水无情”烘托贾谊的痴心,道出了千古文人的悲剧命运。表达了对贾谊的痛惜,暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也借贾谊的遭遇,抒发自己被贬的悲愤与对李唐王朝不重视人才的愤懑。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

诗意:寂寞冷落的深山里落叶纷纷,可怜你不知因何天涯飘零!

诗歌赏析

5.尾联通过哪些景象抒发了作者什么情感?

暮色沉沉,江山寂寥,秋风吹过,黄叶飘零,既写自然景色的萧瑟凄凉,同时更象征着李唐王朝的衰败局势,末句作者用与贾谊对话的方式,既有对贾谊悲惨身世的感慨,同时也衬托出自己抑郁悲凉,痛苦无奈的心境。

一切景语皆情语:以悲景衬悲情

合作探究

6.这首怀古诗表面上咏的是古人古事,实际上着眼于今人今事,字里行间处处有诗人的自我存在,请结合具体诗句简要分析。

长沙过贾谊宅

首联

表写贾谊的一生,实则暗寓自己迁谪的悲苦命运。

颔联

看似写是眼前所见,实也正是李唐王朝危殆形势的写照。

颈联

表写文帝与贾谊, 实写自己一贬再贬,沉沦坎坷,更是必然。

尾联

由古及今表明自己和贾谊、甚至屈原都是无罪而遭受不公的处罚!

主旨归纳

这首诗借古讽今,诗人经过长沙贾谊宅时所见景象和悲凉心情,抒发了对贾谊的凭吊、悲慨、哀怜、惋惜之情,暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也借怜贾以自怜,表现自己无罪被贬的悲愤和痛苦与对李唐王朝不重视人才的愤懑。

1.《长沙过贾谊宅》诗中渲染出贾谊故宅萧条冷落之景,抒写出寂寞、怅惘的痛苦、无奈之情的诗句是:

, 。

2.在《长沙过贾谊宅》诗人把自己的遭遇同贾谊屈原两位先哲联系在一起的诗句是: , 。

3.《长沙过贾谊宅》中写诗人步入贾谊故宅所见之景,渲染了寂寥氛围的句子: , 。

当堂训练

秋草独寻人去后 寒林空见日斜时

汉文有道恩犹薄 湘水无情吊岂知

秋草独寻人去后 寒林空见日斜时

4.《长沙过贾谊宅》一诗以设问的手法发出了愤怒的质问的句子: , 。

5.《长沙过贾谊宅》中,道出了千古文人的悲剧命运,以及欲求解脱而不可得的苦闷的诗句是:

, 。

寂寂江山摇落处 怜君何事到天涯

汉文有道恩犹薄 湘水无情吊岂知

左迁至蓝关示侄孙湘

韩 愈

解题

左迁至蓝关示侄孙湘

贬官

教导、指示

在蓝田县南

韩愈的侄孙韩湘,字北渚,韩愈之侄,韩老成的长子,长庆三年(823年)进士,任大理丞。韩湘此时27岁,尚未登科第,远道赶来从韩愈南迁。

作者简介

韩愈(768~824),唐代文学家、哲学家。字退之,河南河阳(今河南孟州)人。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。贞元八年(792年)进士。曾任国子博士、刑部侍郎等职,因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。后官至吏部侍郎。卒谥“文”。倡导古文运动,其散文被列为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。其诗力求新奇,有时流于险怪,对宋诗影响颇大。有《昌黎先生集》。

写作背景

唐宪宗元和十四年,当时韩愈担任刑部侍郎。唐宪宗要“迎佛骨入大内”,韩愈上《论佛骨表》劝谏,结果触怒了唐宪宗,几乎被定为死罪,后经他人说情,才由刑部侍郎被贬为潮州刺史。

当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘赶来送行。韩愈当时悲歌当哭,慷慨激昂地写了这首名篇送给韩湘 。学

诗歌朗读

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封/朝奏/九重天,夕贬/潮州/路八千。

欲为/圣明/除弊事,肯将/衰朽/惜残年!

云横/秦岭/家何在?雪拥/蓝关/马不前。

知汝/远来/应有意,好收/吾骨/瘴江边。

凄凉

悲愤

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

诗意:一篇进谏书早晨上奏给皇帝,晚上就被贬到路途遥远 的潮州。

早晨上奏。

这里指皇帝。

这里指韩愈的谏书《论佛骨表》。

泛指路途遥远。

首联写被贬的原因

诗歌赏析

1、试赏析首联“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。”

“朝奏”与“夕贬”对比鲜明,突出时间之短,极言获罪之快;“九重天”,可知君心难测;“路八千”,极言行程遥远。突出反映了作者命运急剧变化的处境,表现了诗人对自己忠心为国却惨遭贬谪的怨愤之情。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

诗意:本想替皇上除去那些有害的事,哪能以衰老为理由吝惜残余的生命呢!

指皇帝。

有害的事,指迎奉佛骨的事。

岂肯、哪能。

颔联坦陈心志,不辞衰老,不惜残年,

忠君之心不改。

诗人心情

2.颔联表明诗人怎样的心迹?试着据此分析诗人的形象。

欲为圣明除弊事

忠而遭贬的愤慨

肯将衰朽惜残年

坚持真理的倔强

诗人形象:老而弥坚 刚正不阿

坚持真理 无怨无悔

愿望:表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国家效力的愿望。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

诗意:云雾遮住秦岭,我的家如今在何处?大雪拥塞蓝关,马儿也不肯前行。

拥塞。

颈联借景抒情,流露出对家乡的眷恋以及前途未卜的忧虑。

示例一:回头望长安,看到的只是浮云隔断的秦岭,不知家在那里?立马蓝关,马儿都裹步不前。大雪阻拦,前途艰危,心中感慨万分。

示例二:巍巍秦岭云海茫茫,身家何处是归宿?皑皑白雪拥堵蓝关,马儿都裹步不前。

展开联想与想像,生动描述“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”所展现的画面。

“一切景语皆情语”

家何在

对亲人、对国都的眷恋

马不前

前路的艰辛

归路渺渺

前途茫茫

3.颈联是本诗唯一写景的一联,写景的作用是什么?

借景抒情,通过对壮阔景色的描绘,渲染出严峻冷酷的气氛,与孤苦渺小的个人形成强烈的对比,暗示前路的艰辛,露出英雄失路之悲。

4.试赏析颈联“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。”

“云横秦岭”“雪拥蓝关”,语意双关,明写天气寒冷,环境恶劣,暗写政治气候恶劣,表达了英雄失路的悲慨之情。表现了诗人对亲人、对国都的眷恋以及对前途未卜的忧虑。

“横”“拥”分别从广度和高度两个层面形象生动地描绘了诗人贬谪途中大雪阻路,马难前行的艰苦情景,同时也委婉含蓄地表达了英雄失路的悲慨之情。表现了诗人对亲人、对国都的眷恋以及对前途未卜的忧虑。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

诗意:我知道你远道而来应该有所打算,正好在岭南收殓我的尸骨。

应该有所打算。

指岭南。潮州在岭南,古时说岭南多瘴气。

尾联韩愈向侄孙交代后事,照应诗题。

尾联写韩愈向侄孙交代后事,照应诗题。“应有意”有三重意思:理解韩愈因忠被贬,冤屈伤怀;了解韩愈年老体弱,路途艰难遥远;知道潮州多瘴气,环境险恶,此去凶多吉少。

5.试赏析尾联“知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”

运用典故,借用老臣骞叔哭师的故事,照应诗题,把侄孙探望之意归结为“好收吾骨瘴江边”,显得沉痛而又凄凉。

“蹇叔哭师”出自于【左传·蹇叔哭师(僖公三十二年)】,本文记叙了秦国老臣蹇叔在大军出征郑国之前劝阻的一篇哭谏。秦国在得知郑国可窃取时,派兵前往,蹇叔深知其中利害,劝阻不成,在秦师出兵之时哭告他的儿子此行之险。后秦兵盗取郑国不成,回国途中又被晋国所劫,损兵折将。

左迁至蓝关示侄孙湘

首联:直言进谏,获罪被贬。

颔联:忠心国事,抑郁难平。

颈联:忧国思亲,悲壮怨愤。

(借景抒情)

尾联:话别侄孙,交代后事。

忠而获罪的愤慨

为国除弊的决心

眷恋朝廷的心情

前途未卜的忧虑

诗歌脉络

主旨归纳

本诗通过书写诗人因忠而遭罪的不幸遭遇,表达诗人思亲念家、对长安故园的留念;对自己忠而获罪,英雄失路的惆怅悲愤;对自己前途渺茫的担忧惆怅。

当堂练习

1.诗中表明韩愈效忠朝廷的态度和决心的诗句是:

________________________________________________ 。

2.诗中即景抒情的诗句是: ___________________________ 。

3.诗中“ ________________________________ ”与李白《行路难》(其一)里的“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”有异曲同工之妙。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

当堂练习

4.诗中表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国效力的愿望的诗句是: __________________________________________ 。

5.诗中韩愈被“左迁”的缘由是:_________________。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

一封朝奏九重天

商山早行

温庭筠

作者简介

温庭筠(约801年-约866年),本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县)人。他是唐代诗人,又是花间词派的重要作家之一。精通音律,词风浓绮艳丽,语言工炼,格调清俊,他的诗与李商隐齐名,有“温李”之称。他当时与李商隐、段成式文笔齐名,号称“三十六体”。

文学常识

(1)有才

温庭筠有一外号“温八叉”。相传他才思敏捷,下笔可谓神速。在考试时,押官韵作赋,叉八次手,十六句的八韵贴诗就写完了。在古代,文思敏捷者,有数步成诗的曹植,而像他这样八叉手八韵成者再无第二人了。

(2)不幸

虽很有才气,但奇丑,且是个不幸的诗人,属于屡战屡败的考生,从四十岁到五十六岁一直考不了进士,真不知是上帝的公平还是不公平。

(3)失败原因

第一是曾卷入政治斗争之中;

第二是名声不好,平时不修边幅,随随便便,时常和歌妓们厮混在一起,要不然就和纨绔子弟在一起喝得酩酊大醉,然后借着酒意即兴吹拉弹唱,他极富音乐天分,有孔即吹,有弦即弹,根本用不着什么好琴名笛就能奏出美妙的音乐来。在民间,他的确是个大红人,相当于现在的“超男”;

第三,他太狂傲。是个狂人,有点目中无人,得罪了不少权贵,他瞧不起别人,别人也看不惯他;

第四是考试作弊,他在考试中代人答卷,帮助他人作弊,并强行索取报酬,并且还大闹过考场,这一恶劣行径引起了一些公愤,成为他考学中的巨大障碍。

总之,他是一个穷困潦倒,仕途失意的文人。

写作背景

这首诗准确写作年代已不可考,但联系温庭筠生平,他曾任隋县尉;徐商镇襄阳,他被辟为巡官。据夏承焘《温飞卿系年》,这两件事均发生在公元859年(唐宣宗大中十三年),当年温庭筠五十八岁。自长安赴隋县,当道出商山。此诗当是温庭筠此次离开长安赴襄阳投奔徐商经过商山时所作。温庭筠虽是山西人,而久居杜陵,已视之为故乡。他久困科场,年近五十又为生计所迫出为一县尉,说不上有太好心绪,且去国怀乡之情在所难免。

诗歌朗读

商山/早行

温庭筠

晨起/动/征铎,客行/悲/故乡。

鸡声/茅店/月,人迹/板桥/霜。

槲叶/落/山路,枳花/明/驿墙。

因思/杜陵/梦,凫雁/满/回塘。

诗歌赏析

晨起动征铎,客行悲故乡

诗意:黎明起床,车马的铃铎已震动;踏上遥遥征途,游子悲思故乡。

首联写晨起早行,故乡渐远。

“悲”字奠定全诗的感情基调,点明诗歌主旨,是全诗文眼。

“悲”

离乡思乡念亲之悲

旅途不便之悲

仕途失意之悲

前途未卜之悲

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

诗意:鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;板桥弥漫清霜,先行客人足迹行行。

颔联写景——荒山早行图

颔联写景。选取“鸡声、茅店、月、人迹、板桥、霜”六种景物,构成典型环境,鲜明地描绘出一幅立体荒山早行图。写出了环境的凄清、冷寂,烘托出出行的艰辛,衬托出思乡的深切。

发挥联想和想象,用自己的话描述“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”这两句诗所展现的画面。

鸡鸣之声从朦胧残月下的茅店中传出,行人的足迹印在那板桥凄清的白霜上。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

诗意:枯败的槲叶,落满了荒山的野路;枳花鲜艳地开放在驿站的泥墙边。

颈联写刚上路的景色

颈联写刚上路的景色 。

“落”“明”二字,生动传神,点染事物,赋情于景。进一步充实了上联所描绘的典型环境,使气氛更显寂静、悲凉。

“枳花明驿墙”一句中的“明”用得很妙,请说出妙在何处。

“明”原为形容词,这里用作动词,为“照亮”之意。枳树白花照亮驿墙,衬托出拂晓前的暗,突出了行之“早”。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

诗意:回想昨夜梦见杜陵的美好情景,一群群鸭雁,正嬉戏在岸边的湖塘里。

尾联与 “客行悲故乡”照应,抒发思乡之情。

尾联与 “客行悲故乡”照应,抒发思乡之情。

才离开家乡不久,却梦回家乡池塘。梦中故乡景色与旅途上的景色形成鲜明对照,虚实相映,丰富了诗歌的意蕴。

1.尾联诗人为什么要写热闹、生机而温馨的家乡图?

以乐景衬哀情,将眼前的凄凉、萧条、冷寂的异乡图和生机、热闹、温馨的家乡图形成鲜明的对比。把梦境中的故乡写得越美好,越能反衬出羁旅在外的艰辛和思乡的浓烈。

2.尾联在全诗的内容和结构上的作用是什么?

内容:点明思乡之情,反映了诗人留恋故乡的真挚感情。

结构:与首联中的“客行悲故乡”照应。

3.这首诗展现了两幅不同的画面,一幅是异乡的画面,一幅是故乡的画面,请你找出相应的诗句。并分析这两幅画面运用了什么表现手法?

异乡:鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。

故乡:因思杜陵梦,凫雁满回塘。

这两幅画面运用了虚实结合的表现手法。一个以哀景写哀情,一个以乐景反衬哀情,一实一虚,虚实结合,虚实相生。实写异乡,虚写故乡, 表现了作者旅途中的孤独寂寞和对家乡的思念之情。

主旨归纳

这首五言律诗描写了旅途中寒冷凄清的早行景色,抒发了游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。

谢

谢

细长的枝条上缀满瑰丽的花朵,花红如火。蕊黄如焰,英姿勃发

去年今日此门中,人面桃花相映红

看

观

月

夜

忆

舍

弟

杜甫

月夜忆舍弟

点明时间

点明事件

点明人物

解题

舍弟:对人谦称自己的弟弟

杜甫有四弟:杜颍、杜观、杜丰、杜占

文学常识

家大舍小令外人

谦词与敬词的用法,过去有个七字诀:“家大,舍小,令外人”。

“家大”。“家”是用于对别人称自己长辈和年长的平辈的谦词。例如自称父亲为“家父”或“家严”,母亲为“家母”或“家慈”,叔父为“家叔”,哥哥为“家兄”等等。

“舍小”。“舍”本来是房屋的意思。如说“茅庵草舍”“寒舍”“茅舍”都是自谦之词。“舍”是用于对外人称比自己年龄小的家人用的谦词。凡是辈份小,年龄小的家人都冠以“舍”字,如“舍弟”“舍妹”“舍侄”等。

“令”。“令”是敬词,凡是称呼别人家中的人,无论辈份大小,男女老少都冠以“令”字,表示尊敬。如称别人的父亲为“令尊”,母亲为“令堂”,亲属为“令亲”“令兄”“令妹”,儿子为“令郎”,女儿为“令嫒”等等。

作者简介

杜甫(712年—770年),字子美,自号少陵野老。汉族,祖籍襄阳,河南巩县(今河南省巩义)人。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,其诗显示了唐代由盛而衰的历史过程,因而被称为"诗史"。以古体、律诗见长,风格多样,以沉郁为主。有《杜工部集》。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

写作背景

这首诗是唐肃宗乾元二年(759)秋杜甫在秦州(今甘肃天水)所作。此时距安史之乱爆发已有四年。乾元二年七月,杜甫由华州弃官,携家客居秦州。秦州位于六盘山支脉陇山的西边,当时属偏远的边郡。同年九月,叛军安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。杜甫的几个弟弟当时正分散在这一带。由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。此诗即是他当时思想感情的真实记录。

诗歌朗读

月夜/忆/舍弟 杜甫

戍鼓/断/人行,边秋/一雁/声。

露从/今夜/白,月是/故乡/明。

有弟/皆/分散,无家/问/死生。

寄书/长/不达,况乃/未/休兵。

戍鼓断人行,边秋一雁声。

边防驻军的鼓声。

指实行宵禁,禁止行人行走。

一作“秋边”,秋天的边地,边塞的秋天。

诗意:边防驻军的鼓声禁止人行走,边塞的秋天里有孤雁在鸣叫。

孤雁。古人以雁行比喻兄弟,一雁,比喻兄弟分散

诗歌赏析

首联交代背景,渲染气氛。“断人行”交代背景,表明战事频繁;“边秋一雁声”从视觉、听觉的角度写边塞凄凉景象,为“月夜”渲染一种压抑气氛。

露从今夜白,月是故乡明。

意思是恰逢白露时节。

诗意:恰逢白露时节,月亮还是故乡的最明亮。

颔联交代时令,点明主旨。“露从今夜白”交代时令,即“白露节”,表明天气渐凉,地面水汽凝结,使人顿生凄凉之感。“月是故乡明”融入诗人主观想象,点明主旨,突出诗人深切思乡之情。这两句采用“移情”手法,本来一样洁白的霜露,可在今晚更加苍白;本来一样明亮的月亮,可在故乡最为明亮,这完全是诗人在自然景物描写中融注主观想象,是诗人思念家乡和亲人情感的自然流露。

有弟皆分散,无家问死生。

诗意:虽有兄弟却都分散了,已经没有了家,无法探问亲人的生死。

颈联承上启下,过渡自然。诗人由望月怀乡自然引出对弟弟的思念,绵绵愁思中夹杂着对生离死别的焦虑和不安。承上启下,过渡自然。

寄书长不达,况乃未休兵。

到

何况,况且

诗意:平时寄的家书尚且常常不能送到,何况现在战乱还没有停止。

尾联流露不满,深化主题。诗人进一步抒发内心的忧虑和惆怅之情,同时含蓄地表现出“安史之乱”给人民带来的痛苦和灾难,深化主题。

颔联

首联

颈联

尾联

边塞秋景

边关月夜

白露月明

思乡念人

兄弟分离

家破人散

家书难达

渴望和平

(凄凉氛围)

(借景抒情)

(意蕴深刻)

(深化主旨)

感情悲怆深沉

风格沉郁顿挫

月夜忆舍弟

1.请你静静朗读《月夜忆舍弟》,想一想,在这首诗中,杜甫听到了什么?这些声音让你产生怎样的情绪?

他听到了戍鼓声和一雁声。

夜深了,戍鼓敲起来,街道上静悄悄的,这时候听到一声大雁的叫声,凄凉、孤独、忧伤便油然而生。

内容探究

2.请简析首联“戍鼓断人行,边秋一雁声”在诗中的作用。

①含蓄点明正值战乱、时局动荡、民不聊生的社会背景。

②渲染浓重的悲凉气氛。

③烘托人物沉郁的心情。

④为下文表达对弟弟的忧思奠定感情基调。

3.在《月夜忆舍弟》中的这个“雁”有什么样的象征意义呢?

①触发乡情、亲情,抒写游子思归的绵绵思念。因为题目就叫《月夜忆舍弟》,这是一篇怀念亲人的诗歌。

②比拟自身,表现落寞孤单之苦。杜甫此时很寂寞,没有弟弟在身边,觉得自己就是离群的大雁。

③渲染气氛,写悲壮凄凉之景。因为诗歌是写他思念弟弟,所以要先渲染气氛,然后才能将他的思念写出来。

④状写景物高远寥廓,人在辽阔的环境中容易感受到忧伤。

4.那夜,杜甫看到了什么?这些景物有什么特别的?

看到了露水和月亮。

“白露既降,天气转凉,思念亲人,徒增悲伤。”

过了立秋,已经到了白露节气。白露秋风夜,一夜凉一夜,凉的是天气,凉的更是诗人的心。

5.请从景与情关系的角度,简要赏析“露从今夜白,月是故乡明”。

这句采用移情于景的手法,本一样的月亮,诗人偏觉得故乡的最为明亮,这是在自然景物的描述中融入主观感受,写景生情,景随情变,是诗人深切思念家乡和亲人的真情实感的自然流露。

6.谈谈你对”有弟皆分散,无家问死生”的理解。

这句由望月转入抒情,过渡自然。在“有”“无”的对比中,由望月怀乡引出对舍弟的思念,绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,抒发了思亲之情。另外,这句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

7.谈谈你对”寄书长不达,况乃未休兵”的理解。

这句进一步抒发了诗人内心的忧虑和惆怅之情,同时含蓄地表现出安史之乱给人民带来的痛苦和苦难,表达了对战争停止的期盼,寄予了诗人无限的人生感慨。

诗歌表达了什么情感?

①怀念家乡,思念亲人,夹杂着生离死别的焦虑;

②忧国忧民,不满现状,渴望社会安定。

主旨归纳

1.理解性默写。

(1)杜甫《月夜忆舍弟》中“ , ”

与他的《春望》中“烽火连三月,家书抵万金”有异曲同工之妙。

(2)诗中浸润着作者主观感受的写景诗句是: ,

。

(3)《月夜忆舍弟》感叹离乱所造成的的亲人离散的诗句是 , 。

寄书长不达

况乃未休兵

露从今夜白

月是故乡明

有弟皆分散

无家问死生

当堂训练

长沙过贾谊宅

刘长卿

贾生

李商隐

宣室求贤访逐臣,

贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,

不问苍生问鬼神。

刘长卿(?—789),字文房,河间人,今属河北。天宝年间登进士第,肃宗时为长洲尉,摄海盐令,因事下狱,贬为藩州南巴(今广东电白)尉。后为转运使判官、淮西转运留后。被诬,贬睦洲(今浙江建德)司马,迁随州刺史,死于任上。世称刘随州。有《刘随州集》。刘长卿善写五律,以“五言长城”自负。

作者简介

写作背景

诗的内容,与作者的迁谪生涯有关。刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次迁谪在公元773年至777年间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。

从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于第二次迁谪来到长沙的时候。在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。贾谊,是汉文帝时著名的政论家、文学家,因被权贵中伤,出为长沙王太傅三年。后虽被召回京城,但不得大用,抑郁而死。类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,而吟出这首律诗。

诗歌朗读

长沙过贾谊宅

刘长卿(唐)

三年/谪宦/此栖迟,万古/惟留/楚客悲。

秋草/独寻/人去后,寒林/空见/日斜时。

汉文/有道/恩犹薄,湘水/无情/吊岂知?

寂寂/江山/摇落处,怜君/何事/到天涯!

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

贾谊被贬至长沙三年

停留,居留

这里指客居

楚地的贾谊

诗意:贾谊当初被贬长沙停留了三年,千秋万代只留下他的悲哀。

诗歌赏析

1.本诗用了哪个典故,如何借古抒怀?

三年谪宦此栖迟,

万古惟留楚客悲。

暗含贾谊

被贬时间长

暗指贾谊

的身世

像鸟儿那样敛翅歇息。暗喻贾谊失意。

暗含贾谊被贬对历代文人士大夫精神上的深远影响

指贾谊的

客居身份

一个“悲”字,只贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调。明写贾谊的不幸,暗寓自身迁谪之悲。

作者借贾谊政治失意,抑郁而死,留下千古悲怆忧愤的典故,表现自己迁谪的悲苦命运。

诗歌赏析

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

只见

诗意:我踏着秋草独自寻觅贾谊离去后的足迹,寒冷的树林里只见夕阳缓缓倾斜。

2.颔联是如何在情景交融中表现诗人的情感的?

“秋草”“寒林”“人去”“日斜”渲染了贾谊故宅一片萧条冷落的景色,而在这样的氛围中,诗人还要去“独寻”,一种仰慕之情、寂寞兴叹之情,油然而生;另外,寒林日斜不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,更是李唐王朝危殆形式的写照。

3.颔联中的“独”“空”二字用得十分传神,请简要赏析。

“独”字意为“孤独”,表现了诗人对贾谊的景仰之情和落寞之感;“空”字渲染了物是人非的黯然气氛,表现了诗人的惆怅之情。二者共同营造出了一种悲凉伤感的意境氛围。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

指汉文帝刘恒

凭吊。贾谊在长沙曾写《吊屈原赋》凭吊屈原

诗意:汉文帝重才,恩德尚且淡薄,湘江水无情,凭吊又有谁知道?

诗歌赏析

4.颈联中的“有道”和“无情”应如何理解?表达了诗人怎样的感情?

运用反语和双关的手法,以“汉文有道”反衬贾谊被贬的凄凉,以“湘水无情”烘托贾谊的痴心,道出了千古文人的悲剧命运。表达了对贾谊的痛惜,暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也借贾谊的遭遇,抒发自己被贬的悲愤与对李唐王朝不重视人才的愤懑。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

诗意:寂寞冷落的深山里落叶纷纷,可怜你不知因何天涯飘零!

诗歌赏析

5.尾联通过哪些景象抒发了作者什么情感?

暮色沉沉,江山寂寥,秋风吹过,黄叶飘零,既写自然景色的萧瑟凄凉,同时更象征着李唐王朝的衰败局势,末句作者用与贾谊对话的方式,既有对贾谊悲惨身世的感慨,同时也衬托出自己抑郁悲凉,痛苦无奈的心境。

一切景语皆情语:以悲景衬悲情

合作探究

6.这首怀古诗表面上咏的是古人古事,实际上着眼于今人今事,字里行间处处有诗人的自我存在,请结合具体诗句简要分析。

长沙过贾谊宅

首联

表写贾谊的一生,实则暗寓自己迁谪的悲苦命运。

颔联

看似写是眼前所见,实也正是李唐王朝危殆形势的写照。

颈联

表写文帝与贾谊, 实写自己一贬再贬,沉沦坎坷,更是必然。

尾联

由古及今表明自己和贾谊、甚至屈原都是无罪而遭受不公的处罚!

主旨归纳

这首诗借古讽今,诗人经过长沙贾谊宅时所见景象和悲凉心情,抒发了对贾谊的凭吊、悲慨、哀怜、惋惜之情,暗含着作者对汉文帝的强烈不满,也借怜贾以自怜,表现自己无罪被贬的悲愤和痛苦与对李唐王朝不重视人才的愤懑。

1.《长沙过贾谊宅》诗中渲染出贾谊故宅萧条冷落之景,抒写出寂寞、怅惘的痛苦、无奈之情的诗句是:

, 。

2.在《长沙过贾谊宅》诗人把自己的遭遇同贾谊屈原两位先哲联系在一起的诗句是: , 。

3.《长沙过贾谊宅》中写诗人步入贾谊故宅所见之景,渲染了寂寥氛围的句子: , 。

当堂训练

秋草独寻人去后 寒林空见日斜时

汉文有道恩犹薄 湘水无情吊岂知

秋草独寻人去后 寒林空见日斜时

4.《长沙过贾谊宅》一诗以设问的手法发出了愤怒的质问的句子: , 。

5.《长沙过贾谊宅》中,道出了千古文人的悲剧命运,以及欲求解脱而不可得的苦闷的诗句是:

, 。

寂寂江山摇落处 怜君何事到天涯

汉文有道恩犹薄 湘水无情吊岂知

左迁至蓝关示侄孙湘

韩 愈

解题

左迁至蓝关示侄孙湘

贬官

教导、指示

在蓝田县南

韩愈的侄孙韩湘,字北渚,韩愈之侄,韩老成的长子,长庆三年(823年)进士,任大理丞。韩湘此时27岁,尚未登科第,远道赶来从韩愈南迁。

作者简介

韩愈(768~824),唐代文学家、哲学家。字退之,河南河阳(今河南孟州)人。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。贞元八年(792年)进士。曾任国子博士、刑部侍郎等职,因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。后官至吏部侍郎。卒谥“文”。倡导古文运动,其散文被列为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。其诗力求新奇,有时流于险怪,对宋诗影响颇大。有《昌黎先生集》。

写作背景

唐宪宗元和十四年,当时韩愈担任刑部侍郎。唐宪宗要“迎佛骨入大内”,韩愈上《论佛骨表》劝谏,结果触怒了唐宪宗,几乎被定为死罪,后经他人说情,才由刑部侍郎被贬为潮州刺史。

当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘赶来送行。韩愈当时悲歌当哭,慷慨激昂地写了这首名篇送给韩湘 。学

诗歌朗读

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封/朝奏/九重天,夕贬/潮州/路八千。

欲为/圣明/除弊事,肯将/衰朽/惜残年!

云横/秦岭/家何在?雪拥/蓝关/马不前。

知汝/远来/应有意,好收/吾骨/瘴江边。

凄凉

悲愤

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

诗意:一篇进谏书早晨上奏给皇帝,晚上就被贬到路途遥远 的潮州。

早晨上奏。

这里指皇帝。

这里指韩愈的谏书《论佛骨表》。

泛指路途遥远。

首联写被贬的原因

诗歌赏析

1、试赏析首联“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。”

“朝奏”与“夕贬”对比鲜明,突出时间之短,极言获罪之快;“九重天”,可知君心难测;“路八千”,极言行程遥远。突出反映了作者命运急剧变化的处境,表现了诗人对自己忠心为国却惨遭贬谪的怨愤之情。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

诗意:本想替皇上除去那些有害的事,哪能以衰老为理由吝惜残余的生命呢!

指皇帝。

有害的事,指迎奉佛骨的事。

岂肯、哪能。

颔联坦陈心志,不辞衰老,不惜残年,

忠君之心不改。

诗人心情

2.颔联表明诗人怎样的心迹?试着据此分析诗人的形象。

欲为圣明除弊事

忠而遭贬的愤慨

肯将衰朽惜残年

坚持真理的倔强

诗人形象:老而弥坚 刚正不阿

坚持真理 无怨无悔

愿望:表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国家效力的愿望。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

诗意:云雾遮住秦岭,我的家如今在何处?大雪拥塞蓝关,马儿也不肯前行。

拥塞。

颈联借景抒情,流露出对家乡的眷恋以及前途未卜的忧虑。

示例一:回头望长安,看到的只是浮云隔断的秦岭,不知家在那里?立马蓝关,马儿都裹步不前。大雪阻拦,前途艰危,心中感慨万分。

示例二:巍巍秦岭云海茫茫,身家何处是归宿?皑皑白雪拥堵蓝关,马儿都裹步不前。

展开联想与想像,生动描述“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”所展现的画面。

“一切景语皆情语”

家何在

对亲人、对国都的眷恋

马不前

前路的艰辛

归路渺渺

前途茫茫

3.颈联是本诗唯一写景的一联,写景的作用是什么?

借景抒情,通过对壮阔景色的描绘,渲染出严峻冷酷的气氛,与孤苦渺小的个人形成强烈的对比,暗示前路的艰辛,露出英雄失路之悲。

4.试赏析颈联“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。”

“云横秦岭”“雪拥蓝关”,语意双关,明写天气寒冷,环境恶劣,暗写政治气候恶劣,表达了英雄失路的悲慨之情。表现了诗人对亲人、对国都的眷恋以及对前途未卜的忧虑。

“横”“拥”分别从广度和高度两个层面形象生动地描绘了诗人贬谪途中大雪阻路,马难前行的艰苦情景,同时也委婉含蓄地表达了英雄失路的悲慨之情。表现了诗人对亲人、对国都的眷恋以及对前途未卜的忧虑。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

诗意:我知道你远道而来应该有所打算,正好在岭南收殓我的尸骨。

应该有所打算。

指岭南。潮州在岭南,古时说岭南多瘴气。

尾联韩愈向侄孙交代后事,照应诗题。

尾联写韩愈向侄孙交代后事,照应诗题。“应有意”有三重意思:理解韩愈因忠被贬,冤屈伤怀;了解韩愈年老体弱,路途艰难遥远;知道潮州多瘴气,环境险恶,此去凶多吉少。

5.试赏析尾联“知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”

运用典故,借用老臣骞叔哭师的故事,照应诗题,把侄孙探望之意归结为“好收吾骨瘴江边”,显得沉痛而又凄凉。

“蹇叔哭师”出自于【左传·蹇叔哭师(僖公三十二年)】,本文记叙了秦国老臣蹇叔在大军出征郑国之前劝阻的一篇哭谏。秦国在得知郑国可窃取时,派兵前往,蹇叔深知其中利害,劝阻不成,在秦师出兵之时哭告他的儿子此行之险。后秦兵盗取郑国不成,回国途中又被晋国所劫,损兵折将。

左迁至蓝关示侄孙湘

首联:直言进谏,获罪被贬。

颔联:忠心国事,抑郁难平。

颈联:忧国思亲,悲壮怨愤。

(借景抒情)

尾联:话别侄孙,交代后事。

忠而获罪的愤慨

为国除弊的决心

眷恋朝廷的心情

前途未卜的忧虑

诗歌脉络

主旨归纳

本诗通过书写诗人因忠而遭罪的不幸遭遇,表达诗人思亲念家、对长安故园的留念;对自己忠而获罪,英雄失路的惆怅悲愤;对自己前途渺茫的担忧惆怅。

当堂练习

1.诗中表明韩愈效忠朝廷的态度和决心的诗句是:

________________________________________________ 。

2.诗中即景抒情的诗句是: ___________________________ 。

3.诗中“ ________________________________ ”与李白《行路难》(其一)里的“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”有异曲同工之妙。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

当堂练习

4.诗中表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国效力的愿望的诗句是: __________________________________________ 。

5.诗中韩愈被“左迁”的缘由是:_________________。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

一封朝奏九重天

商山早行

温庭筠

作者简介

温庭筠(约801年-约866年),本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县)人。他是唐代诗人,又是花间词派的重要作家之一。精通音律,词风浓绮艳丽,语言工炼,格调清俊,他的诗与李商隐齐名,有“温李”之称。他当时与李商隐、段成式文笔齐名,号称“三十六体”。

文学常识

(1)有才

温庭筠有一外号“温八叉”。相传他才思敏捷,下笔可谓神速。在考试时,押官韵作赋,叉八次手,十六句的八韵贴诗就写完了。在古代,文思敏捷者,有数步成诗的曹植,而像他这样八叉手八韵成者再无第二人了。

(2)不幸

虽很有才气,但奇丑,且是个不幸的诗人,属于屡战屡败的考生,从四十岁到五十六岁一直考不了进士,真不知是上帝的公平还是不公平。

(3)失败原因

第一是曾卷入政治斗争之中;

第二是名声不好,平时不修边幅,随随便便,时常和歌妓们厮混在一起,要不然就和纨绔子弟在一起喝得酩酊大醉,然后借着酒意即兴吹拉弹唱,他极富音乐天分,有孔即吹,有弦即弹,根本用不着什么好琴名笛就能奏出美妙的音乐来。在民间,他的确是个大红人,相当于现在的“超男”;

第三,他太狂傲。是个狂人,有点目中无人,得罪了不少权贵,他瞧不起别人,别人也看不惯他;

第四是考试作弊,他在考试中代人答卷,帮助他人作弊,并强行索取报酬,并且还大闹过考场,这一恶劣行径引起了一些公愤,成为他考学中的巨大障碍。

总之,他是一个穷困潦倒,仕途失意的文人。

写作背景

这首诗准确写作年代已不可考,但联系温庭筠生平,他曾任隋县尉;徐商镇襄阳,他被辟为巡官。据夏承焘《温飞卿系年》,这两件事均发生在公元859年(唐宣宗大中十三年),当年温庭筠五十八岁。自长安赴隋县,当道出商山。此诗当是温庭筠此次离开长安赴襄阳投奔徐商经过商山时所作。温庭筠虽是山西人,而久居杜陵,已视之为故乡。他久困科场,年近五十又为生计所迫出为一县尉,说不上有太好心绪,且去国怀乡之情在所难免。

诗歌朗读

商山/早行

温庭筠

晨起/动/征铎,客行/悲/故乡。

鸡声/茅店/月,人迹/板桥/霜。

槲叶/落/山路,枳花/明/驿墙。

因思/杜陵/梦,凫雁/满/回塘。

诗歌赏析

晨起动征铎,客行悲故乡

诗意:黎明起床,车马的铃铎已震动;踏上遥遥征途,游子悲思故乡。

首联写晨起早行,故乡渐远。

“悲”字奠定全诗的感情基调,点明诗歌主旨,是全诗文眼。

“悲”

离乡思乡念亲之悲

旅途不便之悲

仕途失意之悲

前途未卜之悲

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

诗意:鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;板桥弥漫清霜,先行客人足迹行行。

颔联写景——荒山早行图

颔联写景。选取“鸡声、茅店、月、人迹、板桥、霜”六种景物,构成典型环境,鲜明地描绘出一幅立体荒山早行图。写出了环境的凄清、冷寂,烘托出出行的艰辛,衬托出思乡的深切。

发挥联想和想象,用自己的话描述“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”这两句诗所展现的画面。

鸡鸣之声从朦胧残月下的茅店中传出,行人的足迹印在那板桥凄清的白霜上。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

诗意:枯败的槲叶,落满了荒山的野路;枳花鲜艳地开放在驿站的泥墙边。

颈联写刚上路的景色

颈联写刚上路的景色 。

“落”“明”二字,生动传神,点染事物,赋情于景。进一步充实了上联所描绘的典型环境,使气氛更显寂静、悲凉。

“枳花明驿墙”一句中的“明”用得很妙,请说出妙在何处。

“明”原为形容词,这里用作动词,为“照亮”之意。枳树白花照亮驿墙,衬托出拂晓前的暗,突出了行之“早”。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

诗意:回想昨夜梦见杜陵的美好情景,一群群鸭雁,正嬉戏在岸边的湖塘里。

尾联与 “客行悲故乡”照应,抒发思乡之情。

尾联与 “客行悲故乡”照应,抒发思乡之情。

才离开家乡不久,却梦回家乡池塘。梦中故乡景色与旅途上的景色形成鲜明对照,虚实相映,丰富了诗歌的意蕴。

1.尾联诗人为什么要写热闹、生机而温馨的家乡图?

以乐景衬哀情,将眼前的凄凉、萧条、冷寂的异乡图和生机、热闹、温馨的家乡图形成鲜明的对比。把梦境中的故乡写得越美好,越能反衬出羁旅在外的艰辛和思乡的浓烈。

2.尾联在全诗的内容和结构上的作用是什么?

内容:点明思乡之情,反映了诗人留恋故乡的真挚感情。

结构:与首联中的“客行悲故乡”照应。

3.这首诗展现了两幅不同的画面,一幅是异乡的画面,一幅是故乡的画面,请你找出相应的诗句。并分析这两幅画面运用了什么表现手法?

异乡:鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。

故乡:因思杜陵梦,凫雁满回塘。

这两幅画面运用了虚实结合的表现手法。一个以哀景写哀情,一个以乐景反衬哀情,一实一虚,虚实结合,虚实相生。实写异乡,虚写故乡, 表现了作者旅途中的孤独寂寞和对家乡的思念之情。

主旨归纳

这首五言律诗描写了旅途中寒冷凄清的早行景色,抒发了游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。

谢

谢

细长的枝条上缀满瑰丽的花朵,花红如火。蕊黄如焰,英姿勃发

去年今日此门中,人面桃花相映红

看

观

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)