第7课 战国时期的社会变化 习题课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 战国时期的社会变化 习题课件(17张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 671.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-04 14:58:57 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第二单元 夏商周时期:早期国家

与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

1. “上古竞于道德,中古逐于智谋,当今争于气力。”从时代特征看,下列选项中与“当今”最契合的是( )

A. 夏朝 B. 商朝

C. 西周时期 D. 战国时期

2. 春秋战国之际,姬姓封国晋国逐渐被异姓的韩、赵、魏三家新兴的大夫瓜分。公元前403年,周王室正式封三家为诸侯。“三家分晋”实质上反映了( )

A. 中央集权体制已崩溃 B. 分封制度遭到破坏

C. 贵族世袭特权被废除 D. 周王室权威得到加强

D

B

能力提升

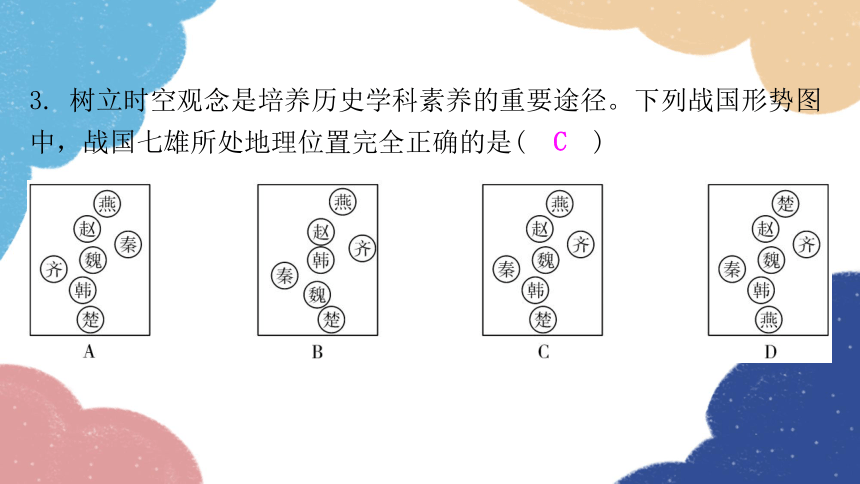

3. 树立时空观念是培养历史学科素养的重要途径。下列战国形势图中,战国七雄所处地理位置完全正确的是( )

C

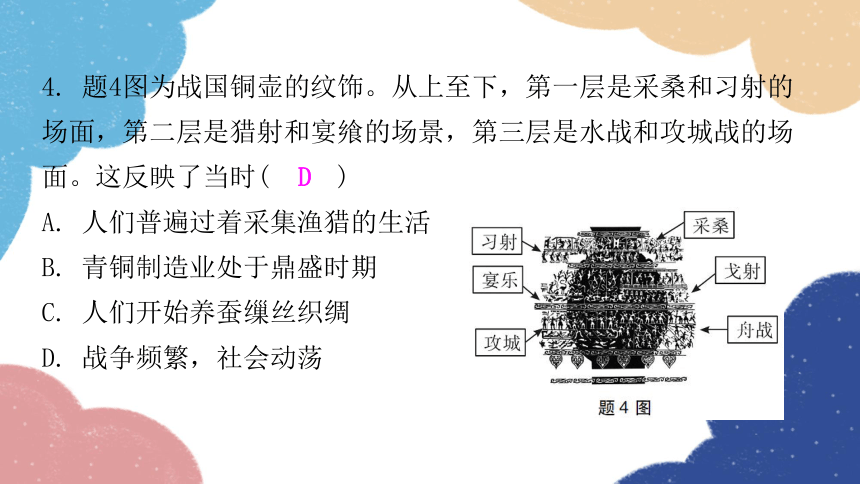

4. 题4图为战国铜壶的纹饰。从上至下,第一层是采桑和习射的场面,第二层是猎射和宴飨的场景,第三层是水战和攻城战的场面。这反映了当时( )

A. 人们普遍过着采集渔猎的生活

B. 青铜制造业处于鼎盛时期

C. 人们开始养蚕缫丝织绸

D. 战争频繁,社会动荡

D

5. “现代考古在战国时期的秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950—1951年,河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括镢、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。”材料说明( )

A. 生铁铸造由秦、魏两国垄断经营

B. 铁制农具最早出现于河南辉县

C. 铁制农具在战国时期已经比较成熟

D. 铁制农具在战国时期是陪葬必需品

C

6. 春秋时期,齐桓公任用有一箭之仇的管仲,秦穆公任用奴隶百里奚;战国时期,秦孝公下求贤令,燕昭王筑黄金台求士。这些举措是为了( )

A. 彰显国君权威 B. 维护贵族特权

C. 强化中央集权 D. 适应社会变化

7. 战国时期,魏国最早提出“食有劳而禄有功”,不再以“亲故”而以“功劳”作为赏赐的标准。此后,各国相继效仿并不断推陈出新。由此产生的深层影响是( )

A. 贵族竞相追逐利禄 B. 军队战斗力提高

C. 新的政治秩序确立 D. 分封制得到发展

D

C

8. 商鞅变法规定,“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,“民有余粮,使民以粟出官爵,官爵必以其力,则农不怠”。变法还规定了相同的租税,“舍地而税人”。这些做法( )

A. 刺激了农民对土地的追求 B. 使秦国确立中央集权制度

C. 以利益调节刺激农业发展 D. 阻碍了秦国社会经济发展

C

9. 《史记·商君列传》记载:“各以差次名田宅(差次:等级差别;名田宅:占有土地、房产),臣妾衣服以家次(以家次:按照各家爵位等级决定)。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。”材料反映了商鞅变法( )

A. 确立县制 B. 严明法度

C. 鼓励耕织 D. 奖励军功

D

10. 都江堰工程就地取材、因陋就简,采用竹笼装填卵石保护河堤、堵塞决水口,并且充分地利用了河流的弯道、崖壁的角度所形成的冲力,自然地控制着水量和水流方向。由此可见,都江堰工程的建设( )

A. 顺应自然 B. 耗费巨大

C. 注重生态 D. 影响深远

A

11. 大事年表是学习历史知识的重要辅助材料,它是把以往发生过的较大事件根据某一主题按年代排列起来的一种参考资料。以下古代战役大事年表可以帮助我们了解( )

A. 西周分封 B. 春秋争霸

C. 战国形势 D. “国人暴动”

C

难题突破

12. 下列对题12图所示秦国有关信息的理解,正确的是( )

A. 分封制基本瓦解 B. 商鞅变法成效显著

C. 诸侯混战破坏经济 D. 改革图强成为风潮

B

【解析】根据题干并结合所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,军队战斗力提高,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。根据图示,商鞅变法后秦国在对魏国的战争中取得了一系列的胜利,表明了商鞅变法使秦国实力增强。因此,正确答案是B选项。

13. 都江堰是一座综合性的水利枢纽,历经2 200多年仍在发挥着作用,是世界水利史上绝无仅有的宏大水利工程。以下关于都江堰的叙述中,不正确的是( )

A. 消除了黄河流域的水患

B. 是秦国蜀郡郡守李冰主持修建

C. 都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成

D. 内江用于灌溉,外江用于分洪

A

14. 战国时期,战事连年,干戈不息,社会经历了巨大的变革。阅读材料,回答问题。

【时代纷争乱不停】

材料一 七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。

——[唐]胡曾《咏史诗·流沙》

【励精图治谋大业】

材料二 由七国割据走向统一,在当时是历史发展的必然。……铁制农具的推广,耕作、施肥、灌溉等技术的提高,使得农业劳

史料研读

动生产率有较大上升,进而推动了社会分工的发展和商品经济的发达。经济的发展使各地区联系加强,实际上为统一奠定了基础。而长期兼并战争对生产力的打击使人们普遍要求结束战乱。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 商鞅之法良法也。今试一披吾国四千余年之纪(记)载,而求其利国福民伟大之政治家,商鞅不首屈一指乎?

——毛泽东《商鞅徙木立信论》

材料四 贵族们竭力反对商鞅变法。太子的老师公孙虔和公孙贾在幕后唆使太子故意触犯新法。商鞅表示,无论什么人犯法都必

须惩办。太子是国君的继承人,不能施刑,那么就惩办纵容、教唆太子的两位老师。公孙虔被处脸上刻字,公孙贾因屡教不改被割掉鼻子。从此,再也没有人与新法作对了。秦孝公死后,商鞅遭到诬陷,便起兵反抗,后失败被车裂。商鞅虽然惨遭不幸,但新法仍继续推行。

(1)材料一中的诗句反映了哪个时期怎样的一种社会状况?(2分)结合所学知识指出,当时有哪些比较著名的战役?(3分)→侧重考查史料运用

战国时期;七雄争霸。长平之战、桂陵之战、马陵之战。

(2)根据材料二,概括战国时期从割据走向统一的有利条件。(3分)→侧重考查历史解释

(3)根据材料三并结合所学知识,说说毛泽东称赞商鞅为“利国福民伟大之政治家”的原因。(4分)→侧重考查史料运用、历史解释

生产工具和生产技术的革新推动了经济的发展;经济的发展促使各地区联系更为紧密,奠定了统一的基础;长期的兼并战争使人心思定,渴望统一。

经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(4)材料四中,从两位老师教唆太子犯法,到商鞅惨遭车裂,再到商鞅虽死但新法仍继续推行,你对此有何认识?(4分)→侧重考查历史解释、唯物史观

改革会受到旧势力的反对;改革不是一帆风顺的,有时甚至要付出生命的代价;要坚定改革的信念,不怕挫折,不怕牺牲;改革要执法必严,坚定走依法治国的道路;等等。(言之有理即可)

第二单元 夏商周时期:早期国家

与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

1. “上古竞于道德,中古逐于智谋,当今争于气力。”从时代特征看,下列选项中与“当今”最契合的是( )

A. 夏朝 B. 商朝

C. 西周时期 D. 战国时期

2. 春秋战国之际,姬姓封国晋国逐渐被异姓的韩、赵、魏三家新兴的大夫瓜分。公元前403年,周王室正式封三家为诸侯。“三家分晋”实质上反映了( )

A. 中央集权体制已崩溃 B. 分封制度遭到破坏

C. 贵族世袭特权被废除 D. 周王室权威得到加强

D

B

能力提升

3. 树立时空观念是培养历史学科素养的重要途径。下列战国形势图中,战国七雄所处地理位置完全正确的是( )

C

4. 题4图为战国铜壶的纹饰。从上至下,第一层是采桑和习射的场面,第二层是猎射和宴飨的场景,第三层是水战和攻城战的场面。这反映了当时( )

A. 人们普遍过着采集渔猎的生活

B. 青铜制造业处于鼎盛时期

C. 人们开始养蚕缫丝织绸

D. 战争频繁,社会动荡

D

5. “现代考古在战国时期的秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950—1951年,河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括镢、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。”材料说明( )

A. 生铁铸造由秦、魏两国垄断经营

B. 铁制农具最早出现于河南辉县

C. 铁制农具在战国时期已经比较成熟

D. 铁制农具在战国时期是陪葬必需品

C

6. 春秋时期,齐桓公任用有一箭之仇的管仲,秦穆公任用奴隶百里奚;战国时期,秦孝公下求贤令,燕昭王筑黄金台求士。这些举措是为了( )

A. 彰显国君权威 B. 维护贵族特权

C. 强化中央集权 D. 适应社会变化

7. 战国时期,魏国最早提出“食有劳而禄有功”,不再以“亲故”而以“功劳”作为赏赐的标准。此后,各国相继效仿并不断推陈出新。由此产生的深层影响是( )

A. 贵族竞相追逐利禄 B. 军队战斗力提高

C. 新的政治秩序确立 D. 分封制得到发展

D

C

8. 商鞅变法规定,“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,“民有余粮,使民以粟出官爵,官爵必以其力,则农不怠”。变法还规定了相同的租税,“舍地而税人”。这些做法( )

A. 刺激了农民对土地的追求 B. 使秦国确立中央集权制度

C. 以利益调节刺激农业发展 D. 阻碍了秦国社会经济发展

C

9. 《史记·商君列传》记载:“各以差次名田宅(差次:等级差别;名田宅:占有土地、房产),臣妾衣服以家次(以家次:按照各家爵位等级决定)。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。”材料反映了商鞅变法( )

A. 确立县制 B. 严明法度

C. 鼓励耕织 D. 奖励军功

D

10. 都江堰工程就地取材、因陋就简,采用竹笼装填卵石保护河堤、堵塞决水口,并且充分地利用了河流的弯道、崖壁的角度所形成的冲力,自然地控制着水量和水流方向。由此可见,都江堰工程的建设( )

A. 顺应自然 B. 耗费巨大

C. 注重生态 D. 影响深远

A

11. 大事年表是学习历史知识的重要辅助材料,它是把以往发生过的较大事件根据某一主题按年代排列起来的一种参考资料。以下古代战役大事年表可以帮助我们了解( )

A. 西周分封 B. 春秋争霸

C. 战国形势 D. “国人暴动”

C

难题突破

12. 下列对题12图所示秦国有关信息的理解,正确的是( )

A. 分封制基本瓦解 B. 商鞅变法成效显著

C. 诸侯混战破坏经济 D. 改革图强成为风潮

B

【解析】根据题干并结合所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,军队战斗力提高,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。根据图示,商鞅变法后秦国在对魏国的战争中取得了一系列的胜利,表明了商鞅变法使秦国实力增强。因此,正确答案是B选项。

13. 都江堰是一座综合性的水利枢纽,历经2 200多年仍在发挥着作用,是世界水利史上绝无仅有的宏大水利工程。以下关于都江堰的叙述中,不正确的是( )

A. 消除了黄河流域的水患

B. 是秦国蜀郡郡守李冰主持修建

C. 都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成

D. 内江用于灌溉,外江用于分洪

A

14. 战国时期,战事连年,干戈不息,社会经历了巨大的变革。阅读材料,回答问题。

【时代纷争乱不停】

材料一 七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。

——[唐]胡曾《咏史诗·流沙》

【励精图治谋大业】

材料二 由七国割据走向统一,在当时是历史发展的必然。……铁制农具的推广,耕作、施肥、灌溉等技术的提高,使得农业劳

史料研读

动生产率有较大上升,进而推动了社会分工的发展和商品经济的发达。经济的发展使各地区联系加强,实际上为统一奠定了基础。而长期兼并战争对生产力的打击使人们普遍要求结束战乱。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 商鞅之法良法也。今试一披吾国四千余年之纪(记)载,而求其利国福民伟大之政治家,商鞅不首屈一指乎?

——毛泽东《商鞅徙木立信论》

材料四 贵族们竭力反对商鞅变法。太子的老师公孙虔和公孙贾在幕后唆使太子故意触犯新法。商鞅表示,无论什么人犯法都必

须惩办。太子是国君的继承人,不能施刑,那么就惩办纵容、教唆太子的两位老师。公孙虔被处脸上刻字,公孙贾因屡教不改被割掉鼻子。从此,再也没有人与新法作对了。秦孝公死后,商鞅遭到诬陷,便起兵反抗,后失败被车裂。商鞅虽然惨遭不幸,但新法仍继续推行。

(1)材料一中的诗句反映了哪个时期怎样的一种社会状况?(2分)结合所学知识指出,当时有哪些比较著名的战役?(3分)→侧重考查史料运用

战国时期;七雄争霸。长平之战、桂陵之战、马陵之战。

(2)根据材料二,概括战国时期从割据走向统一的有利条件。(3分)→侧重考查历史解释

(3)根据材料三并结合所学知识,说说毛泽东称赞商鞅为“利国福民伟大之政治家”的原因。(4分)→侧重考查史料运用、历史解释

生产工具和生产技术的革新推动了经济的发展;经济的发展促使各地区联系更为紧密,奠定了统一的基础;长期的兼并战争使人心思定,渴望统一。

经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(4)材料四中,从两位老师教唆太子犯法,到商鞅惨遭车裂,再到商鞅虽死但新法仍继续推行,你对此有何认识?(4分)→侧重考查历史解释、唯物史观

改革会受到旧势力的反对;改革不是一帆风顺的,有时甚至要付出生命的代价;要坚定改革的信念,不怕挫折,不怕牺牲;改革要执法必严,坚定走依法治国的道路;等等。(言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史