记承天寺夜游

图片预览

文档简介

课件37张PPT。记承天寺夜游

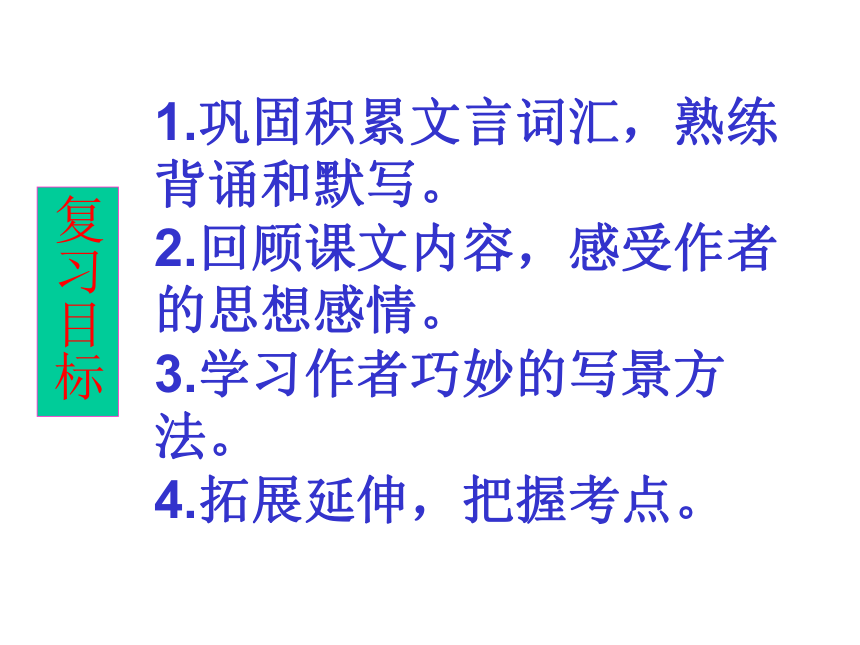

[北宋]苏轼1.巩固积累文言词汇,熟练 背诵和默写。

2.回顾课文内容,感受作者的思想感情。

3.学习作者巧妙的写景方法。?

4.拓展延伸,把握考点。复习目标苏轼苏轼(1037—1101)

字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋文学家、书画家。,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,“唐宋八大家”之一。一生积极入世,达则兼济天下,穷则独善其身,百折不回。其作品风格多样,尤以豪放、旷达见长。

记承天寺夜游(苏 轼)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念 无与为乐者,

遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,

相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。何夜无月?

何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

高兴地想没有共同游乐的人于是睡一起清澈透明水草交叉错杂原来是只是古今异义

(1)户,古义:。 例:“木兰当户织。”(《木兰诗》)

今义:住户、人家

(2)但,古义: 例:“但闻屏帐中抚尺一下。”(《口技》)

今义:但是,表转折关系的连词。

(3)盖,古义: 例“盖大苏泛赤壁云。”(《核舟记》)

今义:盖子;遮盖。多指门只;只是。 原来是,表推测原因。一词多义

(1)遂:遂至承天寺寻张怀民。( )

遂迷,不复得路( ) (《桃花源记》)

(2)至:遂至承天寺。 ( )

寡助之至。 ( )(《得道多助,失道寡助》)

(3)寻:寻张怀民。( )

未果,寻病终。( )(《桃花源记》)

于是终于到极点寻找不久 记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

(记叙)

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 (描写)

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (抒情、议论)回顾探究1、课文叙述部分写了什么内容?2、作者笔下的月色具有什么特点呢?请你任选一个角度进行赏析。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏? 但少闲人如吾两人者耳。何夜无月?何处无竹柏? 但少闲人如吾两人者耳。哪一夜没有月光呢?哪里没有竹子和松柏呢?只是缺少像我们俩这样的闲人罢了。 美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。

——罗丹3、如何理解文中“闲人”的含义?此时苏轼的心境如何?

贬谪的悲凉

人生的感慨

赏月的欣喜

漫步的悠闲

自我排遣的达观“苏轼成就了黄州,黄州成就了苏轼。”

----余秋雨 面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“谁怕?一蓑烟雨任平生”

《记承天寺夜游》中考链接文言文阅读(13分)(2011年山东省临沂市)

阅读下面【甲】【乙】两个文言选段,做6-9题

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (选自《记承天寺夜游》)

【乙】然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉?

(节选自袁宏道《西湖游记·晚游六桥待月记》)《记承天寺夜游》中考链接6.解释下列句中加点的字(2分)

⑴月色入户。 户 ⑵盖竹柏影也。 盖

⑶止午、未、申三时。 止 ⑷其实湖光染翠之工。 工

参考答案:⑴门⑵原来⑶仅仅,只是⑷美妙

7. 用现代汉语翻译下列句子。(4分)

⑴但少闲人如吾两人者耳。

⑵安可为俗士道哉?

参考答案:⑴只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。⑵怎么能讲给那些世俗的人听呢?《记承天寺夜游》中考链接8.【甲】【乙】两文中描写月色的句子分别是什么?同是描写月色,两文在写法上有什么不同?(5分)

⑴写月语句 ⑵描写方法

《记承天寺夜游》中考链接参考答案:

⑴【甲】庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。【乙】月影尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。

⑵【甲】直接描写与间接描写相结合,通过比喻描写出了月光的清澈透明,又通过竹柏的影子,间接地写出了月光的明亮。【乙】文通过对月下景物的描写,间接表现了月光的别样趣味。《记承天寺夜游》中考链接9.【甲】【乙】两文篇末的议论分别表露了作者怎样的人生态度或感情?(2分)

《记承天寺夜游》中考链接9.【甲】【乙】两文篇末的议论分别表露了作者怎样的人生态度或感情?(2分)

参考答案:【甲】文表现出作者豪放旷达的人生态度,也隐含着被贬后内心的悲凉与自慰。【乙】文表现出作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。

翻译: 然而杭州人游览西湖,却仅仅在午、未、申三个时辰(上午十一时至下午五时);其实翠绿染着湖光的美妙,山中雾气染上彩色的美妙,都在朝日初升、夕阳未下的时候才最浓丽! 有月的夜景,其美更是难以形容。那花的姿态、柳的情调,山的容颜、水的意境,更是别有一番情趣意味。这种乐趣,只能留给山中的僧人和识趣的游客享用,怎能够和凡夫俗子去说呢? 谢谢合作

再 见

[北宋]苏轼1.巩固积累文言词汇,熟练 背诵和默写。

2.回顾课文内容,感受作者的思想感情。

3.学习作者巧妙的写景方法。?

4.拓展延伸,把握考点。复习目标苏轼苏轼(1037—1101)

字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋文学家、书画家。,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,“唐宋八大家”之一。一生积极入世,达则兼济天下,穷则独善其身,百折不回。其作品风格多样,尤以豪放、旷达见长。

记承天寺夜游(苏 轼)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念 无与为乐者,

遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,

相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。何夜无月?

何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

高兴地想没有共同游乐的人于是睡一起清澈透明水草交叉错杂原来是只是古今异义

(1)户,古义:。 例:“木兰当户织。”(《木兰诗》)

今义:住户、人家

(2)但,古义: 例:“但闻屏帐中抚尺一下。”(《口技》)

今义:但是,表转折关系的连词。

(3)盖,古义: 例“盖大苏泛赤壁云。”(《核舟记》)

今义:盖子;遮盖。多指门只;只是。 原来是,表推测原因。一词多义

(1)遂:遂至承天寺寻张怀民。( )

遂迷,不复得路( ) (《桃花源记》)

(2)至:遂至承天寺。 ( )

寡助之至。 ( )(《得道多助,失道寡助》)

(3)寻:寻张怀民。( )

未果,寻病终。( )(《桃花源记》)

于是终于到极点寻找不久 记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

(记叙)

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 (描写)

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (抒情、议论)回顾探究1、课文叙述部分写了什么内容?2、作者笔下的月色具有什么特点呢?请你任选一个角度进行赏析。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏? 但少闲人如吾两人者耳。何夜无月?何处无竹柏? 但少闲人如吾两人者耳。哪一夜没有月光呢?哪里没有竹子和松柏呢?只是缺少像我们俩这样的闲人罢了。 美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。

——罗丹3、如何理解文中“闲人”的含义?此时苏轼的心境如何?

贬谪的悲凉

人生的感慨

赏月的欣喜

漫步的悠闲

自我排遣的达观“苏轼成就了黄州,黄州成就了苏轼。”

----余秋雨 面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“谁怕?一蓑烟雨任平生”

《记承天寺夜游》中考链接文言文阅读(13分)(2011年山东省临沂市)

阅读下面【甲】【乙】两个文言选段,做6-9题

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (选自《记承天寺夜游》)

【乙】然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉?

(节选自袁宏道《西湖游记·晚游六桥待月记》)《记承天寺夜游》中考链接6.解释下列句中加点的字(2分)

⑴月色入户。 户 ⑵盖竹柏影也。 盖

⑶止午、未、申三时。 止 ⑷其实湖光染翠之工。 工

参考答案:⑴门⑵原来⑶仅仅,只是⑷美妙

7. 用现代汉语翻译下列句子。(4分)

⑴但少闲人如吾两人者耳。

⑵安可为俗士道哉?

参考答案:⑴只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。⑵怎么能讲给那些世俗的人听呢?《记承天寺夜游》中考链接8.【甲】【乙】两文中描写月色的句子分别是什么?同是描写月色,两文在写法上有什么不同?(5分)

⑴写月语句 ⑵描写方法

《记承天寺夜游》中考链接参考答案:

⑴【甲】庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。【乙】月影尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。

⑵【甲】直接描写与间接描写相结合,通过比喻描写出了月光的清澈透明,又通过竹柏的影子,间接地写出了月光的明亮。【乙】文通过对月下景物的描写,间接表现了月光的别样趣味。《记承天寺夜游》中考链接9.【甲】【乙】两文篇末的议论分别表露了作者怎样的人生态度或感情?(2分)

《记承天寺夜游》中考链接9.【甲】【乙】两文篇末的议论分别表露了作者怎样的人生态度或感情?(2分)

参考答案:【甲】文表现出作者豪放旷达的人生态度,也隐含着被贬后内心的悲凉与自慰。【乙】文表现出作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。

翻译: 然而杭州人游览西湖,却仅仅在午、未、申三个时辰(上午十一时至下午五时);其实翠绿染着湖光的美妙,山中雾气染上彩色的美妙,都在朝日初升、夕阳未下的时候才最浓丽! 有月的夜景,其美更是难以形容。那花的姿态、柳的情调,山的容颜、水的意境,更是别有一番情趣意味。这种乐趣,只能留给山中的僧人和识趣的游客享用,怎能够和凡夫俗子去说呢? 谢谢合作

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》