第5课《秋天的怀念》课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 第5课《秋天的怀念》课件(共38张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-05 16:36:49 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

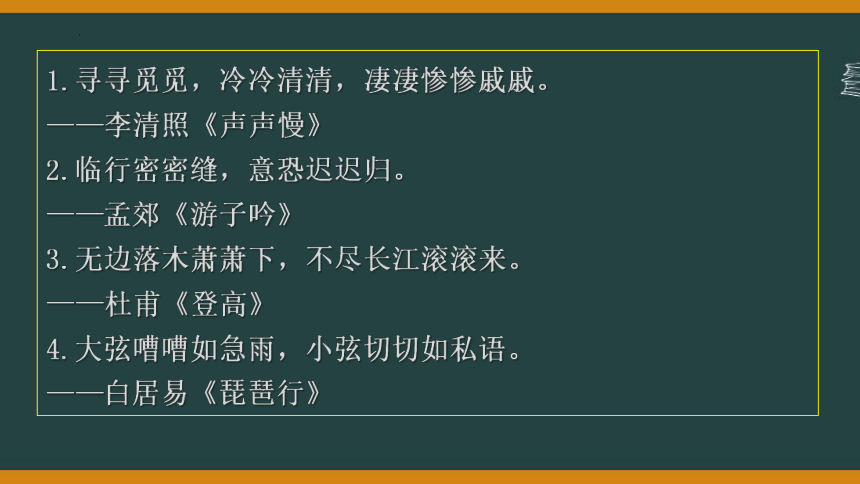

1.寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

——李清照《声声慢》

2.临行密密缝,意恐迟迟归。

——孟郊《游子吟》

3.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

4.大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

——白居易《琵琶行》

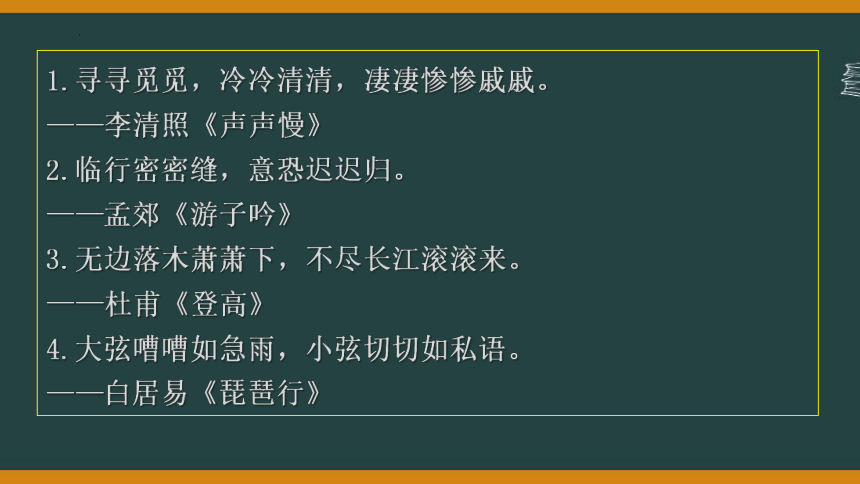

乡愁

余光中

小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。

长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。

后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。

而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。

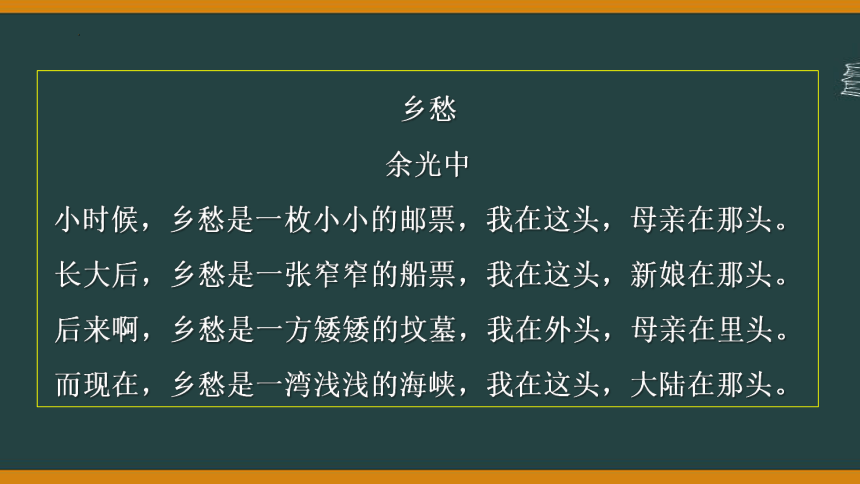

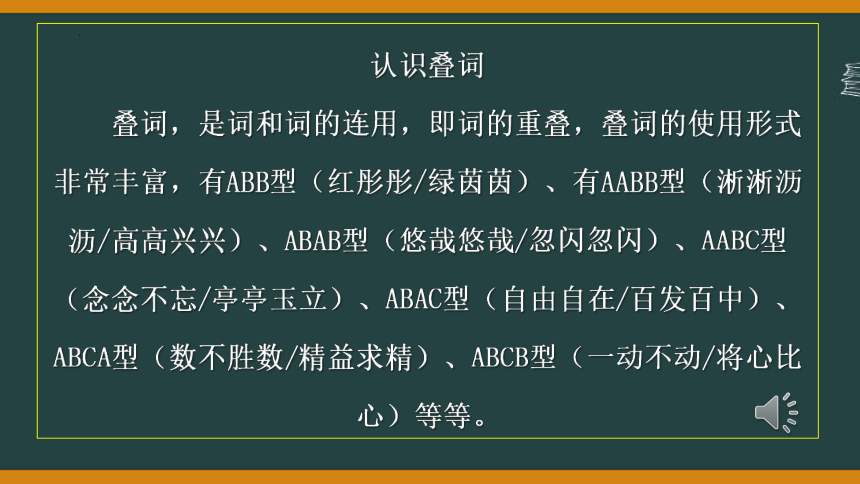

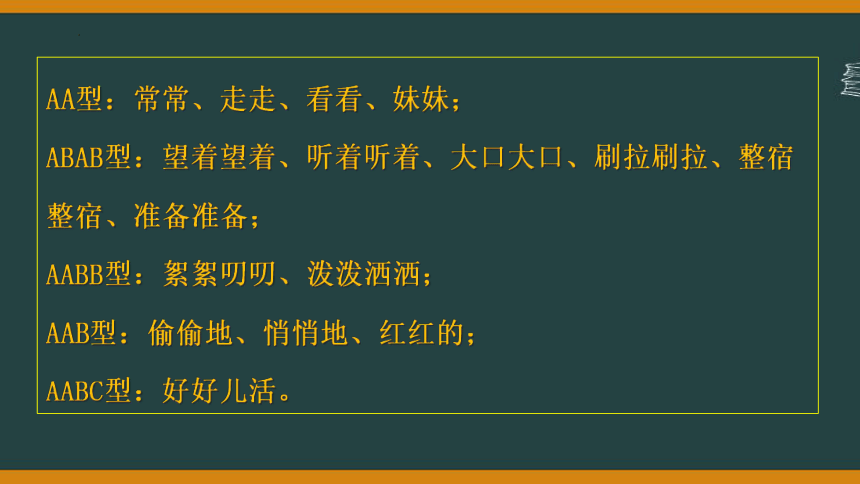

认识叠词

叠词,是词和词的连用,即词的重叠,叠词的使用形式非常丰富,有ABB型(红彤彤/绿茵茵)、有AABB型(淅淅沥沥/高高兴兴)、ABAB型(悠哉悠哉/忽闪忽闪)、AABC型(念念不忘/亭亭玉立)、ABAC型(自由自在/百发百中)、ABCA型(数不胜数/精益求精)、ABCB型(一动不动/将心比心)等等。

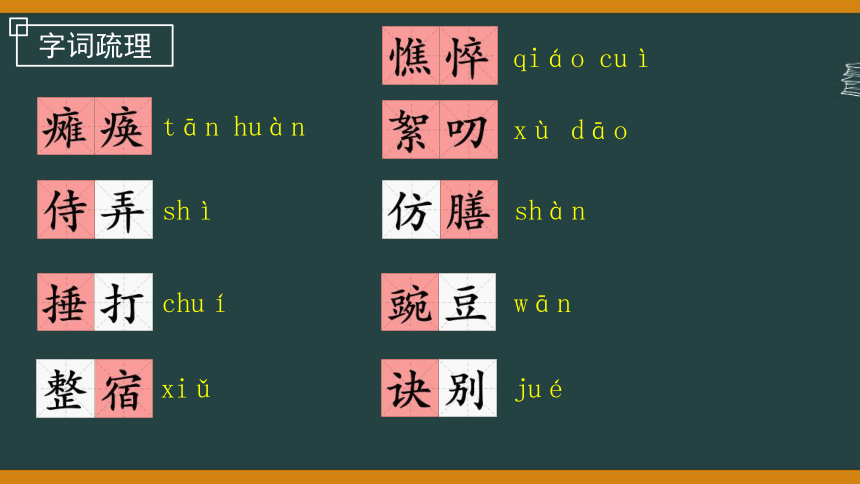

字词疏理

tān huàn

shì

chuí

xiǔ

qiáo cuì

xù dāo

shàn

wān

jué

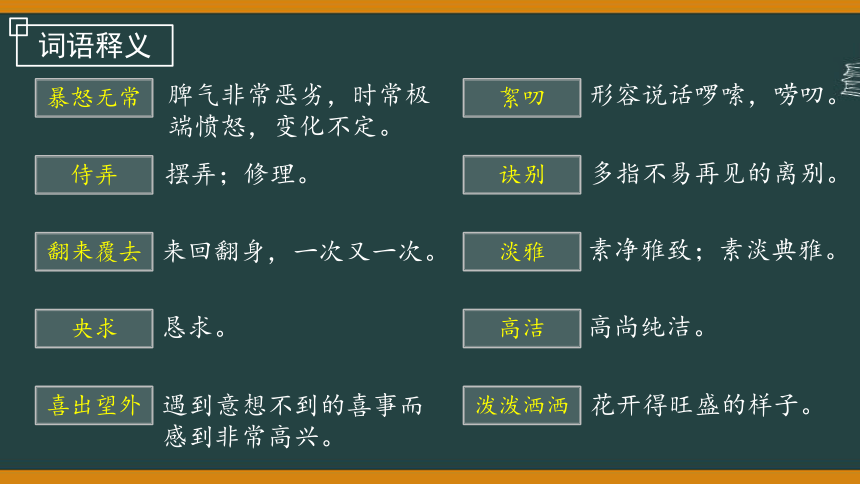

词语释义

脾气非常恶劣,时常极端愤怒,变化不定。

暴怒无常

侍弄

翻来覆去

央求

喜出望外

絮叨

诀别

淡雅

高洁

泼泼洒洒

摆弄;修理。

来回翻身,一次又一次。

恳求。

遇到意想不到的喜事而感到非常高兴。

形容说话啰嗦,唠叨。

多指不易再见的离别。

素净雅致;素淡典雅。

高尚纯洁。

花开得旺盛的样子。

AA型:常常、走走、看看、妹妹;

ABAB型:望着望着、听着听着、大口大口、刷拉刷拉、整宿整宿、准备准备;

AABB型:絮絮叨叨、泼泼洒洒;

AAB型:偷偷地、悄悄地、红红的;

AABC型:好好儿活。

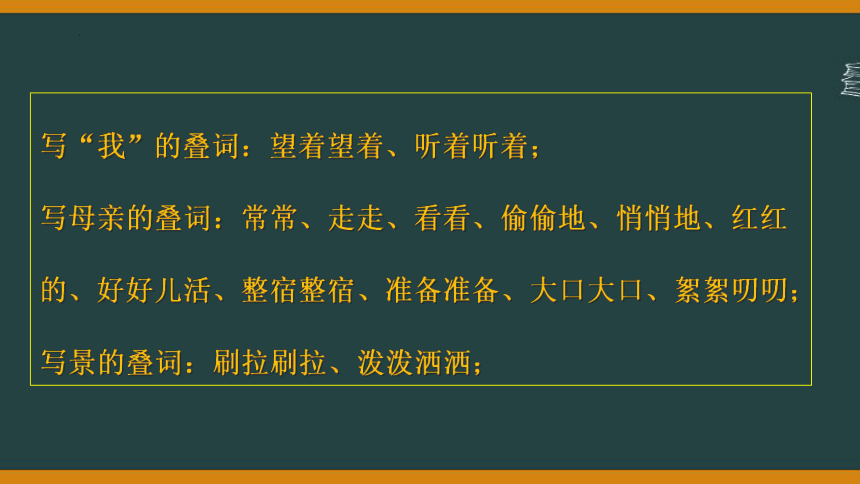

写“我”的叠词:望着望着、听着听着;

写母亲的叠词:常常、走走、看看、偷偷地、悄悄地、红红的、好好儿活、整宿整宿、准备准备、大口大口、絮絮叨叨;

写景的叠词:刷拉刷拉、泼泼洒洒;

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;

听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

史铁生,

16岁毕业于清华大学附属中学;

18岁自愿去陕北延安一带插队;

20岁因腰疼加重,回北京治病;

21岁双腿瘫痪,开始轮椅生涯。

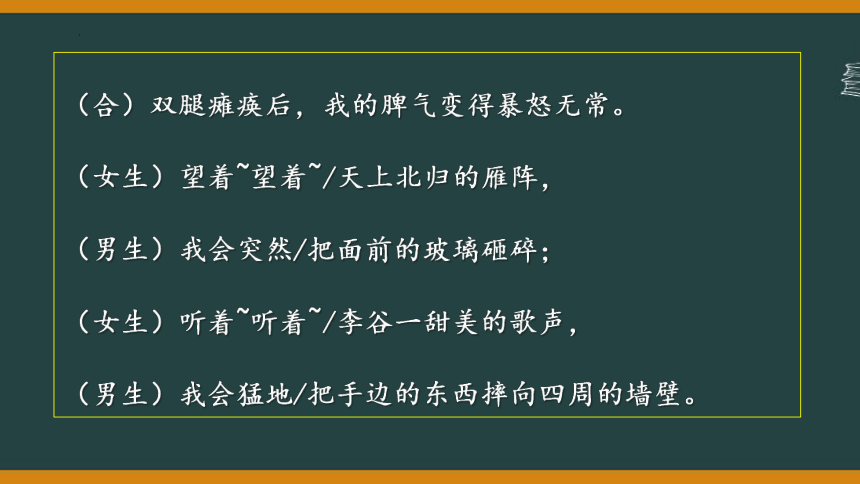

(合)双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

(女生)望着~望着~/天上北归的雁阵,

(男生)我会突然/把面前的玻璃砸碎;

(女生)听着~听着~/李谷一甜美的歌声,

(男生)我会猛地/把手边的东西摔向四周的墙壁。

母亲的病——

1.可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

2.邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

母亲的病——

1.可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

2.邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

1.母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。

2.她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她从来没有对我说过:“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

......只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。

——史铁生《我与地坛》

我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

母亲:恳求着儿子坚强起来,珍惜生命。

儿子:理解母亲,无论遭遇怎样的厄运,无论选择怎样的人生之路,都要活得坚韧,活出尊严、个性与美丽。

又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

(女生)又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。

(师)黄色的花——

(生)淡雅,

(师)白色的花——

(生)高洁,

(师)紫红色的花——

(生)热烈而深沉,

(合)泼泼洒洒,

(合)秋风中正开得烂漫。

他自称:职业是生病,业余在写作。

历任中国作家协会全国委员会委员,

北京作家协会副主席,

中国残疾人联合会副主席。

小说《我的遥远的清平湾》获得1983年全国优秀短篇小说奖。

散文《我与地坛》被公认为中国近50年来最优秀的散文之一。

小说《老屋小记》获首届鲁迅文学奖。

2002 年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

苦难既然把我推到了悬崖的边缘,那么就让我在这悬崖边坐下来,顺便看看悬崖下的流岚雾霭,唱支歌给你听。

—— 史铁生《我与地坛》

又是秋天,

你看到了母亲让你看的菊花,

冷霜中,西风里,

那些花,

正开得烂漫。

原来——

人生如秋,

不仅有唰唰拉拉的凋零,

也有泼泼洒洒的怒放!

部编教材七年级上

5 秋天的怀念(史铁生)

听读思考

文章为什么以“秋天的怀念”为题目呢?

回忆的往事发生在秋天

母亲在秋天离开人世的

对母亲的怀念

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

“听说北海的花都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”

那天,我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落……

“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。

“什么时候?”……“好吧,就明天。”我说。

她出去了,就再也没回来。

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

我俩在一块儿,要好好儿活……

听读思考

为什么取题为《秋天的怀念》?

点明秋天时令

表层含义

秋天常隐喻生命的成熟,思想感情的沉淀

深层含义

暗示作者经受命运打击,经历过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,云淡风轻的秋天,菊花绽放的时节,真正体会了母爱的坚忍、伟大,懂得了母亲的期望,悟出生命的意义。

的怀念

表达对母亲的怀念

品味文意

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

——《我与地坛》史铁生

寸草难报三春晖——孝亲要趁早

品味文意

我慢慢地、慢慢地了解到:所谓父女母子一场,只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影中渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影告诉你:不必追。——龙应台《目送》

寸草难报三春晖——孝亲要趁早

我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。——《我与地坛》史铁生

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

“听说北海的花都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”

那天,我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落……

“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。

“什么时候?”……“好吧,就明天。”我说。

她出去了,就再也没回来。

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

我俩在一块儿,要好好儿活……

成长类作文构思:

简叙一笔——交代背景,引出下文。

对比一笔——精心设计一个情节,突出人物在此情节发展过程中的变化,形成对比,体现成长。

渲染一笔——放大细描主要人物的语言、动作、神态、外貌、心理等,渲染主人物“必须要突出的”形象特点。

触动一笔——写出波澜,事件/人物情感变化,为抒情/说理作准备。

深化一笔——在升华中确立主题。

当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

……

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

对话描写是写作中一种常见的描写形式。一般包括两部分:说话内容和提示语。说话的内容,就是指某人说的某话。提示语,就是告诉读者,这话是谁说的,在什么情况下说的,怎样说的等内容,它在句中起到提示作用。

根据提示语在句中的位置,对话的形式常见有以下四种:

1.提示语在前,说话内容在后,我们可以形象地称之为“拉车式”。

例如:母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

2.提示语在后,说话内容在前,我们可以形象地称之为“推车式”。

例如:“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

3.提示语在中间,说话内容在前后两部分,我们可以形象地称之为“挑担式”。

例如:“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”

这种对话形式常用于人物说的话比较长或是说话内容前后两部分意思上有转折。它更适合插入说话人的动作、表情等。

4.省略提示语,仅有说话内容。

例如:“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。

此句中,第一句对话就省略了提示语。

这种对话形式一般用在读者已比较熟知人物身份和对话情景的情况,且对话人物较少。

1.让“说”不单一。我们可以将“说”换成其它同义词,比如“喊”“吼”“嘀咕”“吆喝”“央求”“窃窃私语”“脱口而出”“絮絮叨叨”……这些词汇比“说”更具体、更生动,更有表现力。

2.恰当变换提示语的位置。可以让对话形式显得更丰富、活泼。对于上文提到的提示语的四种对话形式,大家可以穿插使用,避免单调乏味。

3.在提示语中添加人物的动作、神态、心理活动等描写,既能增强对话的表现力,又能更好地刻画人物性格。

例如:

母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸现出央求般的神色。

此句提示语中,“憔悴”“央求”属于神态上的细节描写,十分贴切地描写出了重病在身的母亲很想让“我”快点走出绝望又怕自己无法等到那一天的矛盾心理。

4.在提示语中添加说话人的语气语调或是一些表现声音特征的描写。

例如:“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

此句提示语中,“总是”强调母亲经常说这句话,表现出了母亲对我的关爱与不放弃。

再如:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。

一个“忽然”让母亲的话戛然而止,表现出了母亲的敏感,母爱的细腻。

当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

……

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

原文:

我忐忑不安地走回家里,打开门,把书包放下,拿出我那张考砸了的试卷递给妈妈看,正当我递时,妈妈关心地说:“你的胳膊怎么了?是不是在外面摔的呀?”我有点害怕地点了点头,以为妈妈会说我,可结果,她却从药柜里拿出消毒水和棉签为我的伤口消毒,说道:“走路要看路,要小心点,下次可别又摔着了,不要走路时看书,或想别的东西太过于入迷。”为我消完毒后,她又拿起了那张卷子。

1.寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

——李清照《声声慢》

2.临行密密缝,意恐迟迟归。

——孟郊《游子吟》

3.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

4.大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

——白居易《琵琶行》

乡愁

余光中

小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。

长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。

后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。

而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。

认识叠词

叠词,是词和词的连用,即词的重叠,叠词的使用形式非常丰富,有ABB型(红彤彤/绿茵茵)、有AABB型(淅淅沥沥/高高兴兴)、ABAB型(悠哉悠哉/忽闪忽闪)、AABC型(念念不忘/亭亭玉立)、ABAC型(自由自在/百发百中)、ABCA型(数不胜数/精益求精)、ABCB型(一动不动/将心比心)等等。

字词疏理

tān huàn

shì

chuí

xiǔ

qiáo cuì

xù dāo

shàn

wān

jué

词语释义

脾气非常恶劣,时常极端愤怒,变化不定。

暴怒无常

侍弄

翻来覆去

央求

喜出望外

絮叨

诀别

淡雅

高洁

泼泼洒洒

摆弄;修理。

来回翻身,一次又一次。

恳求。

遇到意想不到的喜事而感到非常高兴。

形容说话啰嗦,唠叨。

多指不易再见的离别。

素净雅致;素淡典雅。

高尚纯洁。

花开得旺盛的样子。

AA型:常常、走走、看看、妹妹;

ABAB型:望着望着、听着听着、大口大口、刷拉刷拉、整宿整宿、准备准备;

AABB型:絮絮叨叨、泼泼洒洒;

AAB型:偷偷地、悄悄地、红红的;

AABC型:好好儿活。

写“我”的叠词:望着望着、听着听着;

写母亲的叠词:常常、走走、看看、偷偷地、悄悄地、红红的、好好儿活、整宿整宿、准备准备、大口大口、絮絮叨叨;

写景的叠词:刷拉刷拉、泼泼洒洒;

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;

听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

史铁生,

16岁毕业于清华大学附属中学;

18岁自愿去陕北延安一带插队;

20岁因腰疼加重,回北京治病;

21岁双腿瘫痪,开始轮椅生涯。

(合)双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

(女生)望着~望着~/天上北归的雁阵,

(男生)我会突然/把面前的玻璃砸碎;

(女生)听着~听着~/李谷一甜美的歌声,

(男生)我会猛地/把手边的东西摔向四周的墙壁。

母亲的病——

1.可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

2.邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

母亲的病——

1.可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

2.邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

1.母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。

2.她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她从来没有对我说过:“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

......只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。

——史铁生《我与地坛》

我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

母亲:恳求着儿子坚强起来,珍惜生命。

儿子:理解母亲,无论遭遇怎样的厄运,无论选择怎样的人生之路,都要活得坚韧,活出尊严、个性与美丽。

又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

(女生)又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。

(师)黄色的花——

(生)淡雅,

(师)白色的花——

(生)高洁,

(师)紫红色的花——

(生)热烈而深沉,

(合)泼泼洒洒,

(合)秋风中正开得烂漫。

他自称:职业是生病,业余在写作。

历任中国作家协会全国委员会委员,

北京作家协会副主席,

中国残疾人联合会副主席。

小说《我的遥远的清平湾》获得1983年全国优秀短篇小说奖。

散文《我与地坛》被公认为中国近50年来最优秀的散文之一。

小说《老屋小记》获首届鲁迅文学奖。

2002 年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

苦难既然把我推到了悬崖的边缘,那么就让我在这悬崖边坐下来,顺便看看悬崖下的流岚雾霭,唱支歌给你听。

—— 史铁生《我与地坛》

又是秋天,

你看到了母亲让你看的菊花,

冷霜中,西风里,

那些花,

正开得烂漫。

原来——

人生如秋,

不仅有唰唰拉拉的凋零,

也有泼泼洒洒的怒放!

部编教材七年级上

5 秋天的怀念(史铁生)

听读思考

文章为什么以“秋天的怀念”为题目呢?

回忆的往事发生在秋天

母亲在秋天离开人世的

对母亲的怀念

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

“听说北海的花都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”

那天,我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落……

“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。

“什么时候?”……“好吧,就明天。”我说。

她出去了,就再也没回来。

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

我俩在一块儿,要好好儿活……

听读思考

为什么取题为《秋天的怀念》?

点明秋天时令

表层含义

秋天常隐喻生命的成熟,思想感情的沉淀

深层含义

暗示作者经受命运打击,经历过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,云淡风轻的秋天,菊花绽放的时节,真正体会了母爱的坚忍、伟大,懂得了母亲的期望,悟出生命的意义。

的怀念

表达对母亲的怀念

品味文意

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

——《我与地坛》史铁生

寸草难报三春晖——孝亲要趁早

品味文意

我慢慢地、慢慢地了解到:所谓父女母子一场,只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影中渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影告诉你:不必追。——龙应台《目送》

寸草难报三春晖——孝亲要趁早

我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。——《我与地坛》史铁生

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。

“听说北海的花都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”

那天,我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落……

“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。

“什么时候?”……“好吧,就明天。”我说。

她出去了,就再也没回来。

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

我俩在一块儿,要好好儿活……

成长类作文构思:

简叙一笔——交代背景,引出下文。

对比一笔——精心设计一个情节,突出人物在此情节发展过程中的变化,形成对比,体现成长。

渲染一笔——放大细描主要人物的语言、动作、神态、外貌、心理等,渲染主人物“必须要突出的”形象特点。

触动一笔——写出波澜,事件/人物情感变化,为抒情/说理作准备。

深化一笔——在升华中确立主题。

当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

……

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

对话描写是写作中一种常见的描写形式。一般包括两部分:说话内容和提示语。说话的内容,就是指某人说的某话。提示语,就是告诉读者,这话是谁说的,在什么情况下说的,怎样说的等内容,它在句中起到提示作用。

根据提示语在句中的位置,对话的形式常见有以下四种:

1.提示语在前,说话内容在后,我们可以形象地称之为“拉车式”。

例如:母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

2.提示语在后,说话内容在前,我们可以形象地称之为“推车式”。

例如:“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

3.提示语在中间,说话内容在前后两部分,我们可以形象地称之为“挑担式”。

例如:“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”

这种对话形式常用于人物说的话比较长或是说话内容前后两部分意思上有转折。它更适合插入说话人的动作、表情等。

4.省略提示语,仅有说话内容。

例如:“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。

此句中,第一句对话就省略了提示语。

这种对话形式一般用在读者已比较熟知人物身份和对话情景的情况,且对话人物较少。

1.让“说”不单一。我们可以将“说”换成其它同义词,比如“喊”“吼”“嘀咕”“吆喝”“央求”“窃窃私语”“脱口而出”“絮絮叨叨”……这些词汇比“说”更具体、更生动,更有表现力。

2.恰当变换提示语的位置。可以让对话形式显得更丰富、活泼。对于上文提到的提示语的四种对话形式,大家可以穿插使用,避免单调乏味。

3.在提示语中添加人物的动作、神态、心理活动等描写,既能增强对话的表现力,又能更好地刻画人物性格。

例如:

母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸现出央求般的神色。

此句提示语中,“憔悴”“央求”属于神态上的细节描写,十分贴切地描写出了重病在身的母亲很想让“我”快点走出绝望又怕自己无法等到那一天的矛盾心理。

4.在提示语中添加说话人的语气语调或是一些表现声音特征的描写。

例如:“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。

此句提示语中,“总是”强调母亲经常说这句话,表现出了母亲对我的关爱与不放弃。

再如:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。

一个“忽然”让母亲的话戛然而止,表现出了母亲的敏感,母爱的细腻。

当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

……

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

原文:

我忐忑不安地走回家里,打开门,把书包放下,拿出我那张考砸了的试卷递给妈妈看,正当我递时,妈妈关心地说:“你的胳膊怎么了?是不是在外面摔的呀?”我有点害怕地点了点头,以为妈妈会说我,可结果,她却从药柜里拿出消毒水和棉签为我的伤口消毒,说道:“走路要看路,要小心点,下次可别又摔着了,不要走路时看书,或想别的东西太过于入迷。”为我消完毒后,她又拿起了那张卷子。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首