湖北省黄冈市黄梅县育才高中2022-2023学年高一上学期期中考试地理试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 湖北省黄冈市黄梅县育才高中2022-2023学年高一上学期期中考试地理试题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 746.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-05 07:02:08 | ||

图片预览

文档简介

育才高中2022-2023学年高一上学期期中考试

地理试卷

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

电影《流浪地球》讲述了在不久的将来太阳即将毁灭,人类开启“流浪地球”计划。该计划分为三步:第一步,中止地球自转;第二步,将地球推入木星轨道,弹射出太阳系;第三步,地球泊入比邻星系统到达新家园。根据材料完成下面小题。

“流浪地球”计划第一步的成功实施,地球上存在生命的条件将发生巨大变化的是( )

安全的宇宙环境 B. 适宜的温度条件

C. 适中的日地距离 D. 稳定的太阳光照

有人称木星为“地球的盾牌”,保护地球生命。你认为较合理的解释是( )

A. 距离太阳更近,削弱了太阳射向地球的紫外线辐射

B. 公转轨道在地球与小行星带之间,阻挡小行星撞击

C. 公转方向与地球一致,构成了安全稳定的宇宙环境

D. 体积、质量巨大,吸引部分可能撞向地球的小天体

读地球圈层结构示意图,完成下列题。

关于图中各圈层的叙述,正确的是( )

A. A,B,C,D为地球外部圈层,C为生物圈

B. D是地球外部圈层中唯一的连续但不规则的圈层

C. A,B,C,D,E共同形成了人类赖以生存的地理环境

D. 地震波在F、G交界面上,传播速度减为0

一般认为,可能是岩浆主要发源地的是( )

A. 图中C层 B. 图中G层 C. 软流层 D. 下地幔

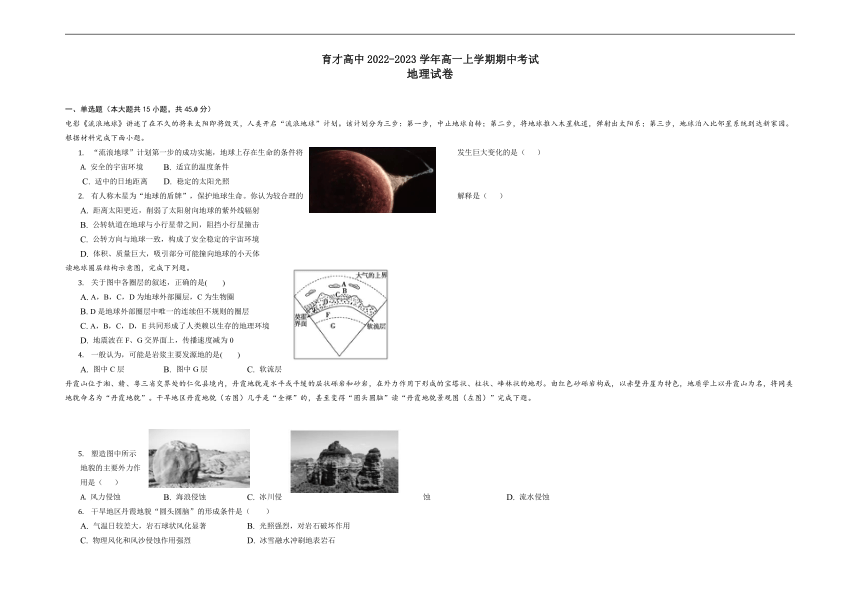

丹霞山位于湘、赣、粤三省交界处的仁化县境内,丹霞地貌是水平或平缓的层状砾岩和砂岩,在外力作用下形成的宝塔状、柱状、峰林状的地形。由红色砂砾岩构成,以赤壁丹崖为特色,地质学上以丹霞山为名,将同类地貌命名为“丹霞地貌”。干旱地区丹霞地貌(右图)几乎是“全裸”的,甚至变得“圆头圆脑”读“丹霞地貌景观图(左图)”完成下题。

塑造图中所示地貌的主要外力作用是( )

风力侵蚀 B. 海浪侵蚀 C. 冰川侵蚀 D. 流水侵蚀

干旱地区丹霞地貌“圆头圆脑”的形成条件是( )

A. 气温日较差大,岩石球状风化显著 B. 光照强烈,对岩石破坏作用

C. 物理风化和风沙侵蚀作用强烈 D. 冰雪融水冲刷地表岩石

图为我国①、②两地区的典型地貌景观示意图。读图,完成下列各题。

图示①、②两地区典型地貌分别属于( )

风成地貌、河流地貌 B. 海岸地貌、喀斯特地貌

C. 海岸地貌、冰川地貌 D. 冰川地貌、风成作用

图示①、②两地区典型地貌形成的主要外力作用是( )

A. 风化 B. 侵蚀 C. 搬运 D. 堆积

下列地形区中,最可能广泛分布图示②地貌的是( )

A. 江南丘陵 B. 黄土高原 C. 华北平原 D. 青藏高原

最新研究发现,鸟粪可以影响北极气温变化。每年迁徙至北极地区的鸟类,所产生的鸟粪被微生物分解后,会释放约4万公吨的氨,氨与海水浪花喷洒出的硫酸盐及水分子混合后,形成大量悬浮在空气中的尘埃颗粒。这些尘埃颗粒物不仅集中在鸟群附近,在整个北极均有分布。下面左图是拍摄到的北极地区海鸟,右图为大气受热过程示意图。读图完成下列题。

鸟粪对北极地区气温的影响及其原理是( )

A. 升高,④增强 B. 升高,③增强 C. 降低,②增强 D. 降低,①增强

臭氧层保护是当今全球最重要的环保议题之一,臭氧总量减少直接导致( )

A. 太阳紫外线辐射减少 B. 平流层气温降低 C. 酸雨区面积缩小 D. 地面辐射强度减弱

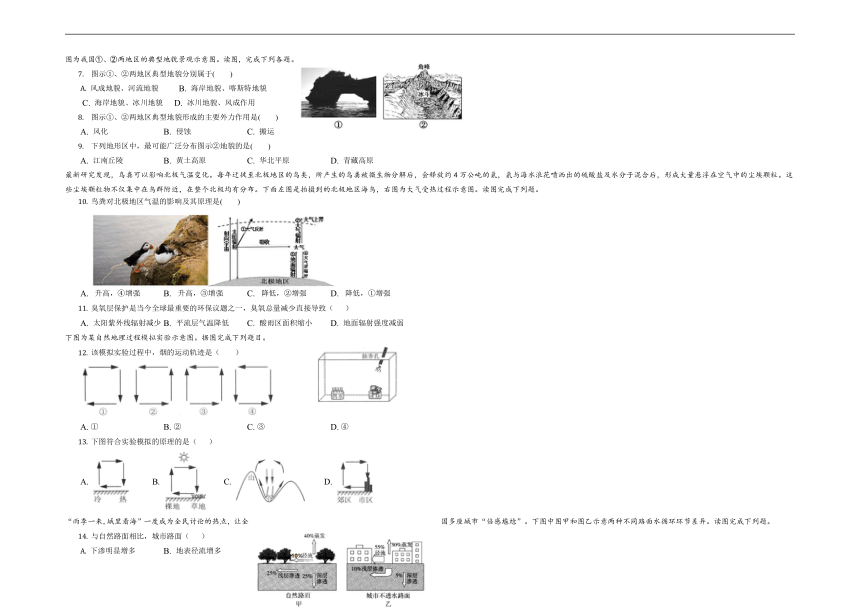

下图为某自然地理过程模拟实验示意图。据图完成下列题目。

该模拟实验过程中,烟的运动轨迹是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

下图符合实验模拟的原理的是( )

A. B. C. D.

“雨季一来,城里看海”一度成为全民讨论的热点,让全国多座城市“倍感尴尬”。下图中图甲和图乙示意两种不同路面水循环环节差异。读图完成下列题。

与自然路面相比,城市路面( )

下渗明显增多 B. 地表径流增多

C. 地面蒸发增多 D. 地下径流增多

缓解“城里看海”现象,下列措施不可取的是( )

A. 加大对地下水的利用 B. 改造升级排水系统 C. 加快城市绿地建设 D. 提高透水路面比例

二、综合题(本大题共3小题,共55.0分)

阅读图文资料,完成下列问题。(19分)

如图为我国东部某沿海地区水循环示意图。

(1)分别指出图中字母A、C和D代表的水循环的环节。(6分)

(2)“百川东到海,何时复西归”。入海的河水可通过图中______(填字母),实现西归。(2分)

(3)简述水循环D环节对地表形态的影响。(6分)

(4)如果该地区植被遭到破坏,湖泊开垦为耕地,分析该地水循环环节将发生哪些变化。(5分)

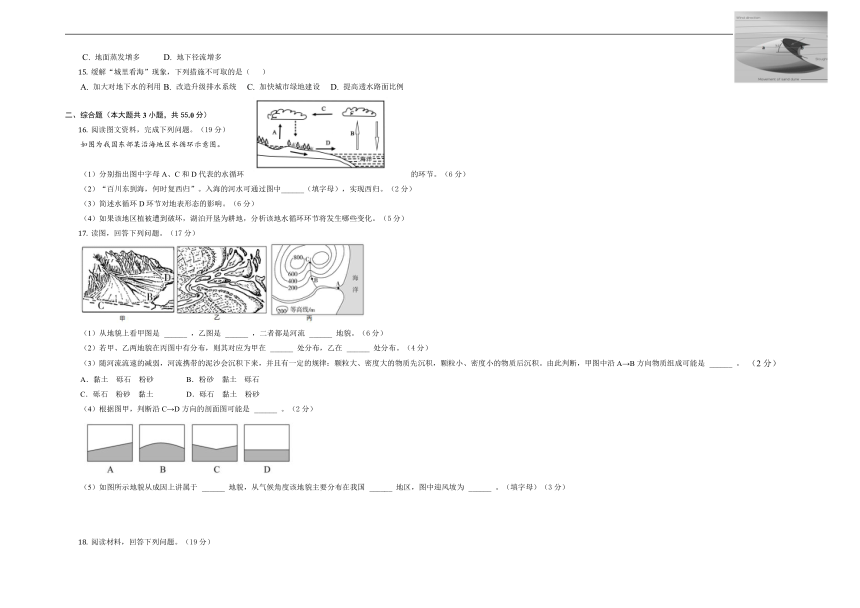

读图,回答下列问题。(17分)

(1)从地貌上看甲图是 ______ ,乙图是 ______ ,二者都是河流 ______ 地貌。(6分)

(2)若甲、乙两地貌在丙图中有分布,则其对应为甲在 ______ 处分布,乙在 ______ 处分布。(4分)

(3)随河流流速的减弱,河流携带的泥沙会沉积下来,并且有一定的规律:颗粒大、密度大的物质先沉积,颗粒小、密度小的物质后沉积。由此判断,甲图中沿A→B方向物质组成可能是 ______ 。 (2分)

A.黏土 砾石 粉砂 B.粉砂 黏土 砾石

C.砾石 粉砂 黏土 D.砾石 黏土 粉砂

(4)根据图甲,判断沿C→D方向的剖面图可能是 ______ 。(2分)

(5)如图所示地貌从成因上讲属于 ______ 地貌,从气候角度该地貌主要分布在我国 ______ 地区,图中迎风坡为 ______ 。(填字母)(3分)

阅读材料,回答下列问题。(19分)

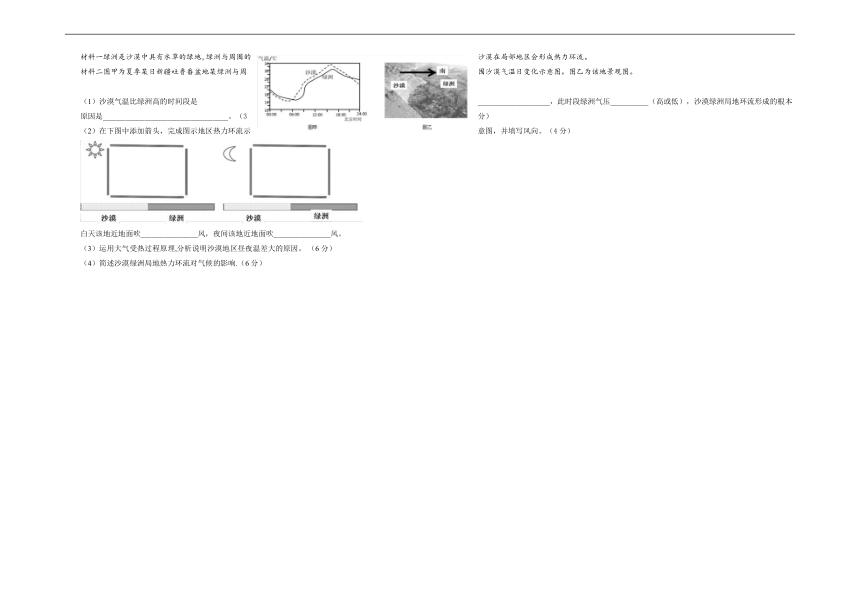

材料一绿洲是沙漠中具有水草的绿地,绿洲与周围的沙漠在局部地区会形成热力环流。

材料二图甲为夏季某日新疆吐鲁番盆地某绿洲与周围沙漠气温日变化示意图。图乙为该地景观图。

(1)沙漠气温比绿洲高的时间段是___________________,此时段绿洲气压__________(高或低),沙漠绿洲局地环流形成的根本原因是_________________________________。(3分)

(2)在下图中添加箭头,完成图示地区热力环流示意图,并填写风向。(4分)

白天该地近地面吹_______________风,夜间该地近地面吹_______________风。

(3)运用大气受热过程原理,分析说明沙漠地区昼夜温差大的原因。 (6分)

(4)简述沙漠绿洲局地热力环流对气候的影响.(6分)

答案和解析

一、选择题

1~2.【答案】B、D

【解析】

1. 【分析】 本题考查中止地球自转的影响,旨在考查学生调动相关知识的能力。解题关键在于熟练掌握地球自转的影响。

【解答】 “流浪地球”计划第一步的成功实施,地球自转停止,地球所处的宇宙环境不会发生变化, A 选项排除;地球自转停止,昼夜长短将发生变化,昼夜交替的周期将变成一年,地球表面获得的太阳辐射能发生很大变化,地表温度在白昼期过高,黑夜期过低,地表不再适宜生物的生存, B 选项正确;地球自转停止,日地距离不会发生变化, C 选项排除;地球自转与否,太阳均处在壮年期,有稳定的太阳光照, D 选项排除。

故选 B 。

2. 【分析】 本题考查太阳系的特点,旨在考查学生调动和运用知识的能力以及获取和解读信息的能力。本题解答的关键在于掌握太阳系的特征。

【解答】 木星是地外行星,距离太阳更远, A 错误;公转轨道在小行星带之外,不能阻挡小行星撞击地球, B 错误; 公转方向与地球一致,是八大行星的共同特征, C 错误。称木星为巨行星,体积、质量巨大,可吸引部分可能撞向地球的小天体,从而保护地球上生命, D 正确。

故选 D 。

3~4.【答案】C、C

【解析】

3. 【分析】 本题考查地球的圈层结构。旨在考查学生读图分析能力。据图可知, A 为大气圈, B 为生物圈, C 为水圈, D 为地壳, E 为软流层以上的地幔部分, F 为地幔, G 为地核。

【解答】 结合选项可知, A 、 B 、 C 为地球的外部圈层, A 错误;地球内部圈层由 D 、 E 、 F 、 G 四部分组成, B 错误; D 、 E 合为岩石圈,大气圈、生物圈、水圈、岩石圈四大圈层相互作用,共同形成了人类赖以生存的地理环境, C 正确; F 和 G 交界面为古登堡界面,横波经过时速度减为 0 ,纵波波速下降, D 错误。

故选 C 。

4. 【分析】 本题考查岩浆的发源地。旨在考查学生读图分析能力。一般人为岩石圈是岩浆的主要发源地。

【解答】 据图可知, D 层为地壳, G 层为地核。而在地幔上部存在一个由塑性物质组成的软流层,一般认为是岩浆的主要发源地之一, C 正确, ABD 均错误。

故选 C 。

5~6.【答案】D、C

【解析】

【分析】 本题主要考查塑造图中所示地貌的主要外力作用,旨在考查学生获取、解读图示信息及运用所学知识解答问题能力。掌握常见地貌类型及其成因是解题的关键。

【解答】 左图为丹霞地貌景观图,丹霞地貌是由红色砂砾岩在水的作用下,沿垂直节理面不断侵蚀、搬运、磨蚀、风化后形成的一种独特的地貌,所以塑造左图中所示地貌的主要外力作用是流水侵蚀, D 正确, ABC 错误。

故选 D 。

6. 【分析】 本题主要考查干旱地区丹霞地貌“圆头圆脑”的形成条件,旨在考查学生获取、解读图示信息及运用所学知识解答问题能力。掌握干旱地区的自然地理环境特征是解题的关键。

【解答】 “圆头圆脑”的形成条件应该是物理风化和风沙侵蚀作用的共同作用结果;仅有光照,无法拂去岩石表层碎屑,不足以形成“圆头圆脑”;球状风化是花岗岩地貌景观;融水侵蚀会形成切割地貌;故 C 正确, ABD 错误。

故选 C 。

7~9.【答案】C、B、D

【解析】 7. 略 8. 略 9. 略

10~11.【答案】D、B

【解析】

10. 【分析】 本题考查大气的受热过程,旨在考查学生读图分析能力。掌握大气的受热过程是解决本题的关键。

【解答】 读图可知,①为大气对太阳辐射的反射,②为到达大气上界的大气辐射,③为地面辐射,④为大气逆辐射。由材料分析可知,鸟类产生的鸟粪被微生物分解后,会释放约 4 万公吨的氨,氨与海水浪花喷洒出的硫酸盐及水分子混合后,形成大量悬浮在空气中的尘埃颗粒,尘埃颗粒增多,大气对太阳辐射的反射作用①会增强,导致到达地面的太阳辐射减弱,温度较低。故 D 正确, ABC 错误。

故选 D 。

11. 【分析】

本题考查臭氧对地理环境的影响,旨在考查学生调动和运用知识能力。熟练掌握臭氧对地理环境的影响是解题的关键。

【解答】

臭氧可以吸收波长较短的紫外线,臭氧减少,到达地面紫外线增加,地面辐射加强;与酸雨的形成没有关系;臭氧主要分布在平流层,臭氧减少,平流层吸取太阳辐射的能量减少,从而导致平流层温度降低;臭氧总量减少,不会导致太阳紫外线辐射减少,故 B 正确, ACD 错误。

故选 B 。

12~13.【答案】A、B

【解析】 12. 空气受热上升,近地面形成低压,高空形成高压;冷却下沉,近地面形成高压,高空形成低压;在同一水平面上,风总从高压吹向低压。读图,热水处温度高,空气上升,冰块处温度低,空气下沉,在同一水平面上,空气总是从高压吹向低压,故 A 对, BCD 错。选 A 。

13. 空气受热上升,冷却下沉, A 错;白天,裸地升温比草地快,温度比草地高,裸地空气上升,草地下沉, B 对;山和谷的温度昼夜高低会变化,空气的上升或下沉会随昼夜发生变化, C 错;城市为热岛,气温总比郊区高,城市空气受热上升,郊区下沉, D 错;故选 B 。

14~15.【答案】B、A

【解析】

【分析】 本题考查城市路面对水循环的影响,旨在考查学生获取和解读图形信息和调动、运用知识能力。掌握城市路面对水循环的影响是解决本题的关键。

【解答】 由图可知,与自然的路面相比,城市路面下渗量明显减少,导致地下径流减少。地面蒸腾作用减弱,蒸发量减少,地表径流量增加。故 B 正确, ACD 错误。

15. 【分析】 本题考查缓解城市内涝的措施,旨在考查学生获取和解读图形信息和调动、运用知识能力。掌握缓解城市内涝的措施是解决本题的关键。

【解答】 加大对地下水的利用,不能缓解城市内涝。故 A 说法错误,符合题意;改造升级排水系统,可以加快地表水的排放,可以缓解城市内涝。故 B 说法正确,不符合题意;加快城市绿地建设,可以增加地表水的下渗,可以缓解城市内涝。故 C 说法正确,不符合题意;提高透水砖路面的比率,可以增加地表水的下渗,可以缓解城市内涝。故 D 说法正确,不符合题意。故选 A 。

二、综合题

16.【答案】(1)蒸发或者植物蒸腾;水汽输送;地表径流。

(2)C。

(3)流水侵蚀地表起伏;流水堆积使地表变得平坦;不断地塑造地表形态。

(4)蒸发减少;降水减少;地下径流减少;地表径流增加;洪涝灾害增加。

【解析】 ( 1 )海陆间水循环的环节主要有蒸发、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流。读图可知,图中 A 为湖面的蒸发或者植物蒸腾; C 的箭头在高空有海洋指向陆地,为水汽输送; D 为地表径流。

( 2 )地表水主要通过地表径流流回海洋,海洋水主要通过水汽输送到达陆地。“百川东到海,何时复西归”,入海的河水可通过图中水汽输送即 C 实现西归。

( 3 )植被遭到破坏,涵养水源能力降低,湖泊开垦为耕地,气候变得干旱,形成恶性循环。地表径流主要塑造地表形态,是地表趋于平坦。读图可知,图中水循环 D 环节为地表径流,地表径流属于外力作用,流水侵蚀地表起伏,使地表崎岖不平;但流水堆积在低处,使地表变得平坦;从而不断地塑造地表形态。

( 4 )该地区植被遭到破坏,湖泊开垦为耕地,水域面积萎缩,则蒸发和蒸腾作用减少,空气变得干燥,降水减少;植被破坏下渗作用丧失,地下径流减少,则地表径流增加;洪涝灾害增加。

17.【答案】(1)洪(冲)积扇;三角洲;堆积。

(2)B;A。

(3)C。

(4)B。

(5)沙丘;西北;a。

【解析】 ( 1 )本题主要考查地貌的成因,解题的关键是获取图中有效信息。从地貌景观示意图上可判断甲位于河流出山口处,为洪(冲)积扇,乙位于河流入海口处,是三角洲,都是河流堆积而成的堆积地貌。

( 2 )本题主要考查地貌的成因,解题的关键是获取图中有效信息。根据等高线地形图可确定 C 、 B 处应是发育在山谷中的一条河流, B 位于山口处,可能会形成洪(冲)积扇; A 在河流入海口处,可能会形成三角洲。

( 3 )本题主要考查流水沉积作用沉积物的特点,解题的关键是获取图中有效信息。由 A 到 B ,地势逐渐变得更加平坦和开阔,因此流速变得更慢,沉积物颗粒更细小。选项中黏土、砾石、粉砂这三种沉积物,砾石颗粒最大、黏土次之、粉砂最小,因此由 A 到 B ,沉积物颗粒由大到小的排序为砾石、粉砂、黏土。

( 4 )本题主要考查冲积扇剖面图,解题的关键是获取图中有效信息。由景观示意图可以看出从洪(冲)积扇的顶端到边缘地势逐渐降低,其剖面图应与 B 图符合。

( 5 )本题主要考查沙丘的成因、形态特点以及地区分布,解题的关键是获取图中有效信息。从图中可以看出,该地貌为沙丘地貌,迎风一侧为缓坡,背风一侧为陡坡。主要分布于风沙较大的西北地区。

18.【答案】(1)06:00~21:00 高 地面冷热不均/下垫面热力性质差异

(2)偏南风 偏北风

(3)沙漠多晴天,白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高;夜晚大气逆辐射弱,气温低,,所以温差大。

(4) 绿洲和沙漠之间进行热量交换,可以降低沙漠边缘温度;绿洲和沙漠之间进行水汽交换,可以增加沙漠边缘湿度;绿洲具有消减风力的作用。

【解析】 ( 1 )本题考查气温曲线图的判读,旨在考查学生获取和解读图像信息的能力及调动和运用地理知识的能力。准确获取图中信息,掌握热力环流的原理是解题的关键。结合图可知沙漠气温比绿洲高的时间段是 6 点到 21 点,此时段绿洲气温较低,气压较高,地面冷热不均或者下垫面热力性质差异形成了沙漠绿洲局地环流。

( 2 )本题考查沙漠和绿洲之间的热力环流,旨在考查学生调动和运用地理知识的能力。掌握热力环流的原理是解体的关键。白天沙漠气温较高,气压较低,绿洲气温较低,气压较高,因此白天风从绿洲吹向沙漠,根据指向标可知吹西南风;夜晚的风向和白天相反,吹东北风。见下图。

( 3 )本题考查大气受热过程相关知识,旨在考查学生调动相关知识的能力。漠多晴天 , 白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高;夜晚大气逆辐射弱 , 气温低 , 所以温差大 .

( 4 )本题考查沙漠绿洲局地热力环流对气候的影响,旨在考查学生调动和运用地理知识的能力。绿洲和沙漠之间进行热量交换,可以降低温度;绿洲和沙漠之间进行水汽交换,可以增加湿度;绿洲具有消减风力的作用。

地理试卷

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

电影《流浪地球》讲述了在不久的将来太阳即将毁灭,人类开启“流浪地球”计划。该计划分为三步:第一步,中止地球自转;第二步,将地球推入木星轨道,弹射出太阳系;第三步,地球泊入比邻星系统到达新家园。根据材料完成下面小题。

“流浪地球”计划第一步的成功实施,地球上存在生命的条件将发生巨大变化的是( )

安全的宇宙环境 B. 适宜的温度条件

C. 适中的日地距离 D. 稳定的太阳光照

有人称木星为“地球的盾牌”,保护地球生命。你认为较合理的解释是( )

A. 距离太阳更近,削弱了太阳射向地球的紫外线辐射

B. 公转轨道在地球与小行星带之间,阻挡小行星撞击

C. 公转方向与地球一致,构成了安全稳定的宇宙环境

D. 体积、质量巨大,吸引部分可能撞向地球的小天体

读地球圈层结构示意图,完成下列题。

关于图中各圈层的叙述,正确的是( )

A. A,B,C,D为地球外部圈层,C为生物圈

B. D是地球外部圈层中唯一的连续但不规则的圈层

C. A,B,C,D,E共同形成了人类赖以生存的地理环境

D. 地震波在F、G交界面上,传播速度减为0

一般认为,可能是岩浆主要发源地的是( )

A. 图中C层 B. 图中G层 C. 软流层 D. 下地幔

丹霞山位于湘、赣、粤三省交界处的仁化县境内,丹霞地貌是水平或平缓的层状砾岩和砂岩,在外力作用下形成的宝塔状、柱状、峰林状的地形。由红色砂砾岩构成,以赤壁丹崖为特色,地质学上以丹霞山为名,将同类地貌命名为“丹霞地貌”。干旱地区丹霞地貌(右图)几乎是“全裸”的,甚至变得“圆头圆脑”读“丹霞地貌景观图(左图)”完成下题。

塑造图中所示地貌的主要外力作用是( )

风力侵蚀 B. 海浪侵蚀 C. 冰川侵蚀 D. 流水侵蚀

干旱地区丹霞地貌“圆头圆脑”的形成条件是( )

A. 气温日较差大,岩石球状风化显著 B. 光照强烈,对岩石破坏作用

C. 物理风化和风沙侵蚀作用强烈 D. 冰雪融水冲刷地表岩石

图为我国①、②两地区的典型地貌景观示意图。读图,完成下列各题。

图示①、②两地区典型地貌分别属于( )

风成地貌、河流地貌 B. 海岸地貌、喀斯特地貌

C. 海岸地貌、冰川地貌 D. 冰川地貌、风成作用

图示①、②两地区典型地貌形成的主要外力作用是( )

A. 风化 B. 侵蚀 C. 搬运 D. 堆积

下列地形区中,最可能广泛分布图示②地貌的是( )

A. 江南丘陵 B. 黄土高原 C. 华北平原 D. 青藏高原

最新研究发现,鸟粪可以影响北极气温变化。每年迁徙至北极地区的鸟类,所产生的鸟粪被微生物分解后,会释放约4万公吨的氨,氨与海水浪花喷洒出的硫酸盐及水分子混合后,形成大量悬浮在空气中的尘埃颗粒。这些尘埃颗粒物不仅集中在鸟群附近,在整个北极均有分布。下面左图是拍摄到的北极地区海鸟,右图为大气受热过程示意图。读图完成下列题。

鸟粪对北极地区气温的影响及其原理是( )

A. 升高,④增强 B. 升高,③增强 C. 降低,②增强 D. 降低,①增强

臭氧层保护是当今全球最重要的环保议题之一,臭氧总量减少直接导致( )

A. 太阳紫外线辐射减少 B. 平流层气温降低 C. 酸雨区面积缩小 D. 地面辐射强度减弱

下图为某自然地理过程模拟实验示意图。据图完成下列题目。

该模拟实验过程中,烟的运动轨迹是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

下图符合实验模拟的原理的是( )

A. B. C. D.

“雨季一来,城里看海”一度成为全民讨论的热点,让全国多座城市“倍感尴尬”。下图中图甲和图乙示意两种不同路面水循环环节差异。读图完成下列题。

与自然路面相比,城市路面( )

下渗明显增多 B. 地表径流增多

C. 地面蒸发增多 D. 地下径流增多

缓解“城里看海”现象,下列措施不可取的是( )

A. 加大对地下水的利用 B. 改造升级排水系统 C. 加快城市绿地建设 D. 提高透水路面比例

二、综合题(本大题共3小题,共55.0分)

阅读图文资料,完成下列问题。(19分)

如图为我国东部某沿海地区水循环示意图。

(1)分别指出图中字母A、C和D代表的水循环的环节。(6分)

(2)“百川东到海,何时复西归”。入海的河水可通过图中______(填字母),实现西归。(2分)

(3)简述水循环D环节对地表形态的影响。(6分)

(4)如果该地区植被遭到破坏,湖泊开垦为耕地,分析该地水循环环节将发生哪些变化。(5分)

读图,回答下列问题。(17分)

(1)从地貌上看甲图是 ______ ,乙图是 ______ ,二者都是河流 ______ 地貌。(6分)

(2)若甲、乙两地貌在丙图中有分布,则其对应为甲在 ______ 处分布,乙在 ______ 处分布。(4分)

(3)随河流流速的减弱,河流携带的泥沙会沉积下来,并且有一定的规律:颗粒大、密度大的物质先沉积,颗粒小、密度小的物质后沉积。由此判断,甲图中沿A→B方向物质组成可能是 ______ 。 (2分)

A.黏土 砾石 粉砂 B.粉砂 黏土 砾石

C.砾石 粉砂 黏土 D.砾石 黏土 粉砂

(4)根据图甲,判断沿C→D方向的剖面图可能是 ______ 。(2分)

(5)如图所示地貌从成因上讲属于 ______ 地貌,从气候角度该地貌主要分布在我国 ______ 地区,图中迎风坡为 ______ 。(填字母)(3分)

阅读材料,回答下列问题。(19分)

材料一绿洲是沙漠中具有水草的绿地,绿洲与周围的沙漠在局部地区会形成热力环流。

材料二图甲为夏季某日新疆吐鲁番盆地某绿洲与周围沙漠气温日变化示意图。图乙为该地景观图。

(1)沙漠气温比绿洲高的时间段是___________________,此时段绿洲气压__________(高或低),沙漠绿洲局地环流形成的根本原因是_________________________________。(3分)

(2)在下图中添加箭头,完成图示地区热力环流示意图,并填写风向。(4分)

白天该地近地面吹_______________风,夜间该地近地面吹_______________风。

(3)运用大气受热过程原理,分析说明沙漠地区昼夜温差大的原因。 (6分)

(4)简述沙漠绿洲局地热力环流对气候的影响.(6分)

答案和解析

一、选择题

1~2.【答案】B、D

【解析】

1. 【分析】 本题考查中止地球自转的影响,旨在考查学生调动相关知识的能力。解题关键在于熟练掌握地球自转的影响。

【解答】 “流浪地球”计划第一步的成功实施,地球自转停止,地球所处的宇宙环境不会发生变化, A 选项排除;地球自转停止,昼夜长短将发生变化,昼夜交替的周期将变成一年,地球表面获得的太阳辐射能发生很大变化,地表温度在白昼期过高,黑夜期过低,地表不再适宜生物的生存, B 选项正确;地球自转停止,日地距离不会发生变化, C 选项排除;地球自转与否,太阳均处在壮年期,有稳定的太阳光照, D 选项排除。

故选 B 。

2. 【分析】 本题考查太阳系的特点,旨在考查学生调动和运用知识的能力以及获取和解读信息的能力。本题解答的关键在于掌握太阳系的特征。

【解答】 木星是地外行星,距离太阳更远, A 错误;公转轨道在小行星带之外,不能阻挡小行星撞击地球, B 错误; 公转方向与地球一致,是八大行星的共同特征, C 错误。称木星为巨行星,体积、质量巨大,可吸引部分可能撞向地球的小天体,从而保护地球上生命, D 正确。

故选 D 。

3~4.【答案】C、C

【解析】

3. 【分析】 本题考查地球的圈层结构。旨在考查学生读图分析能力。据图可知, A 为大气圈, B 为生物圈, C 为水圈, D 为地壳, E 为软流层以上的地幔部分, F 为地幔, G 为地核。

【解答】 结合选项可知, A 、 B 、 C 为地球的外部圈层, A 错误;地球内部圈层由 D 、 E 、 F 、 G 四部分组成, B 错误; D 、 E 合为岩石圈,大气圈、生物圈、水圈、岩石圈四大圈层相互作用,共同形成了人类赖以生存的地理环境, C 正确; F 和 G 交界面为古登堡界面,横波经过时速度减为 0 ,纵波波速下降, D 错误。

故选 C 。

4. 【分析】 本题考查岩浆的发源地。旨在考查学生读图分析能力。一般人为岩石圈是岩浆的主要发源地。

【解答】 据图可知, D 层为地壳, G 层为地核。而在地幔上部存在一个由塑性物质组成的软流层,一般认为是岩浆的主要发源地之一, C 正确, ABD 均错误。

故选 C 。

5~6.【答案】D、C

【解析】

【分析】 本题主要考查塑造图中所示地貌的主要外力作用,旨在考查学生获取、解读图示信息及运用所学知识解答问题能力。掌握常见地貌类型及其成因是解题的关键。

【解答】 左图为丹霞地貌景观图,丹霞地貌是由红色砂砾岩在水的作用下,沿垂直节理面不断侵蚀、搬运、磨蚀、风化后形成的一种独特的地貌,所以塑造左图中所示地貌的主要外力作用是流水侵蚀, D 正确, ABC 错误。

故选 D 。

6. 【分析】 本题主要考查干旱地区丹霞地貌“圆头圆脑”的形成条件,旨在考查学生获取、解读图示信息及运用所学知识解答问题能力。掌握干旱地区的自然地理环境特征是解题的关键。

【解答】 “圆头圆脑”的形成条件应该是物理风化和风沙侵蚀作用的共同作用结果;仅有光照,无法拂去岩石表层碎屑,不足以形成“圆头圆脑”;球状风化是花岗岩地貌景观;融水侵蚀会形成切割地貌;故 C 正确, ABD 错误。

故选 C 。

7~9.【答案】C、B、D

【解析】 7. 略 8. 略 9. 略

10~11.【答案】D、B

【解析】

10. 【分析】 本题考查大气的受热过程,旨在考查学生读图分析能力。掌握大气的受热过程是解决本题的关键。

【解答】 读图可知,①为大气对太阳辐射的反射,②为到达大气上界的大气辐射,③为地面辐射,④为大气逆辐射。由材料分析可知,鸟类产生的鸟粪被微生物分解后,会释放约 4 万公吨的氨,氨与海水浪花喷洒出的硫酸盐及水分子混合后,形成大量悬浮在空气中的尘埃颗粒,尘埃颗粒增多,大气对太阳辐射的反射作用①会增强,导致到达地面的太阳辐射减弱,温度较低。故 D 正确, ABC 错误。

故选 D 。

11. 【分析】

本题考查臭氧对地理环境的影响,旨在考查学生调动和运用知识能力。熟练掌握臭氧对地理环境的影响是解题的关键。

【解答】

臭氧可以吸收波长较短的紫外线,臭氧减少,到达地面紫外线增加,地面辐射加强;与酸雨的形成没有关系;臭氧主要分布在平流层,臭氧减少,平流层吸取太阳辐射的能量减少,从而导致平流层温度降低;臭氧总量减少,不会导致太阳紫外线辐射减少,故 B 正确, ACD 错误。

故选 B 。

12~13.【答案】A、B

【解析】 12. 空气受热上升,近地面形成低压,高空形成高压;冷却下沉,近地面形成高压,高空形成低压;在同一水平面上,风总从高压吹向低压。读图,热水处温度高,空气上升,冰块处温度低,空气下沉,在同一水平面上,空气总是从高压吹向低压,故 A 对, BCD 错。选 A 。

13. 空气受热上升,冷却下沉, A 错;白天,裸地升温比草地快,温度比草地高,裸地空气上升,草地下沉, B 对;山和谷的温度昼夜高低会变化,空气的上升或下沉会随昼夜发生变化, C 错;城市为热岛,气温总比郊区高,城市空气受热上升,郊区下沉, D 错;故选 B 。

14~15.【答案】B、A

【解析】

【分析】 本题考查城市路面对水循环的影响,旨在考查学生获取和解读图形信息和调动、运用知识能力。掌握城市路面对水循环的影响是解决本题的关键。

【解答】 由图可知,与自然的路面相比,城市路面下渗量明显减少,导致地下径流减少。地面蒸腾作用减弱,蒸发量减少,地表径流量增加。故 B 正确, ACD 错误。

15. 【分析】 本题考查缓解城市内涝的措施,旨在考查学生获取和解读图形信息和调动、运用知识能力。掌握缓解城市内涝的措施是解决本题的关键。

【解答】 加大对地下水的利用,不能缓解城市内涝。故 A 说法错误,符合题意;改造升级排水系统,可以加快地表水的排放,可以缓解城市内涝。故 B 说法正确,不符合题意;加快城市绿地建设,可以增加地表水的下渗,可以缓解城市内涝。故 C 说法正确,不符合题意;提高透水砖路面的比率,可以增加地表水的下渗,可以缓解城市内涝。故 D 说法正确,不符合题意。故选 A 。

二、综合题

16.【答案】(1)蒸发或者植物蒸腾;水汽输送;地表径流。

(2)C。

(3)流水侵蚀地表起伏;流水堆积使地表变得平坦;不断地塑造地表形态。

(4)蒸发减少;降水减少;地下径流减少;地表径流增加;洪涝灾害增加。

【解析】 ( 1 )海陆间水循环的环节主要有蒸发、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流。读图可知,图中 A 为湖面的蒸发或者植物蒸腾; C 的箭头在高空有海洋指向陆地,为水汽输送; D 为地表径流。

( 2 )地表水主要通过地表径流流回海洋,海洋水主要通过水汽输送到达陆地。“百川东到海,何时复西归”,入海的河水可通过图中水汽输送即 C 实现西归。

( 3 )植被遭到破坏,涵养水源能力降低,湖泊开垦为耕地,气候变得干旱,形成恶性循环。地表径流主要塑造地表形态,是地表趋于平坦。读图可知,图中水循环 D 环节为地表径流,地表径流属于外力作用,流水侵蚀地表起伏,使地表崎岖不平;但流水堆积在低处,使地表变得平坦;从而不断地塑造地表形态。

( 4 )该地区植被遭到破坏,湖泊开垦为耕地,水域面积萎缩,则蒸发和蒸腾作用减少,空气变得干燥,降水减少;植被破坏下渗作用丧失,地下径流减少,则地表径流增加;洪涝灾害增加。

17.【答案】(1)洪(冲)积扇;三角洲;堆积。

(2)B;A。

(3)C。

(4)B。

(5)沙丘;西北;a。

【解析】 ( 1 )本题主要考查地貌的成因,解题的关键是获取图中有效信息。从地貌景观示意图上可判断甲位于河流出山口处,为洪(冲)积扇,乙位于河流入海口处,是三角洲,都是河流堆积而成的堆积地貌。

( 2 )本题主要考查地貌的成因,解题的关键是获取图中有效信息。根据等高线地形图可确定 C 、 B 处应是发育在山谷中的一条河流, B 位于山口处,可能会形成洪(冲)积扇; A 在河流入海口处,可能会形成三角洲。

( 3 )本题主要考查流水沉积作用沉积物的特点,解题的关键是获取图中有效信息。由 A 到 B ,地势逐渐变得更加平坦和开阔,因此流速变得更慢,沉积物颗粒更细小。选项中黏土、砾石、粉砂这三种沉积物,砾石颗粒最大、黏土次之、粉砂最小,因此由 A 到 B ,沉积物颗粒由大到小的排序为砾石、粉砂、黏土。

( 4 )本题主要考查冲积扇剖面图,解题的关键是获取图中有效信息。由景观示意图可以看出从洪(冲)积扇的顶端到边缘地势逐渐降低,其剖面图应与 B 图符合。

( 5 )本题主要考查沙丘的成因、形态特点以及地区分布,解题的关键是获取图中有效信息。从图中可以看出,该地貌为沙丘地貌,迎风一侧为缓坡,背风一侧为陡坡。主要分布于风沙较大的西北地区。

18.【答案】(1)06:00~21:00 高 地面冷热不均/下垫面热力性质差异

(2)偏南风 偏北风

(3)沙漠多晴天,白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高;夜晚大气逆辐射弱,气温低,,所以温差大。

(4) 绿洲和沙漠之间进行热量交换,可以降低沙漠边缘温度;绿洲和沙漠之间进行水汽交换,可以增加沙漠边缘湿度;绿洲具有消减风力的作用。

【解析】 ( 1 )本题考查气温曲线图的判读,旨在考查学生获取和解读图像信息的能力及调动和运用地理知识的能力。准确获取图中信息,掌握热力环流的原理是解题的关键。结合图可知沙漠气温比绿洲高的时间段是 6 点到 21 点,此时段绿洲气温较低,气压较高,地面冷热不均或者下垫面热力性质差异形成了沙漠绿洲局地环流。

( 2 )本题考查沙漠和绿洲之间的热力环流,旨在考查学生调动和运用地理知识的能力。掌握热力环流的原理是解体的关键。白天沙漠气温较高,气压较低,绿洲气温较低,气压较高,因此白天风从绿洲吹向沙漠,根据指向标可知吹西南风;夜晚的风向和白天相反,吹东北风。见下图。

( 3 )本题考查大气受热过程相关知识,旨在考查学生调动相关知识的能力。漠多晴天 , 白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,气温高;夜晚大气逆辐射弱 , 气温低 , 所以温差大 .

( 4 )本题考查沙漠绿洲局地热力环流对气候的影响,旨在考查学生调动和运用地理知识的能力。绿洲和沙漠之间进行热量交换,可以降低温度;绿洲和沙漠之间进行水汽交换,可以增加湿度;绿洲具有消减风力的作用。

同课章节目录