(基础篇)23 月光曲同步分层作业(有答案)

文档属性

| 名称 | (基础篇)23 月光曲同步分层作业(有答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 34.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-05 17:32:11 | ||

图片预览

文档简介

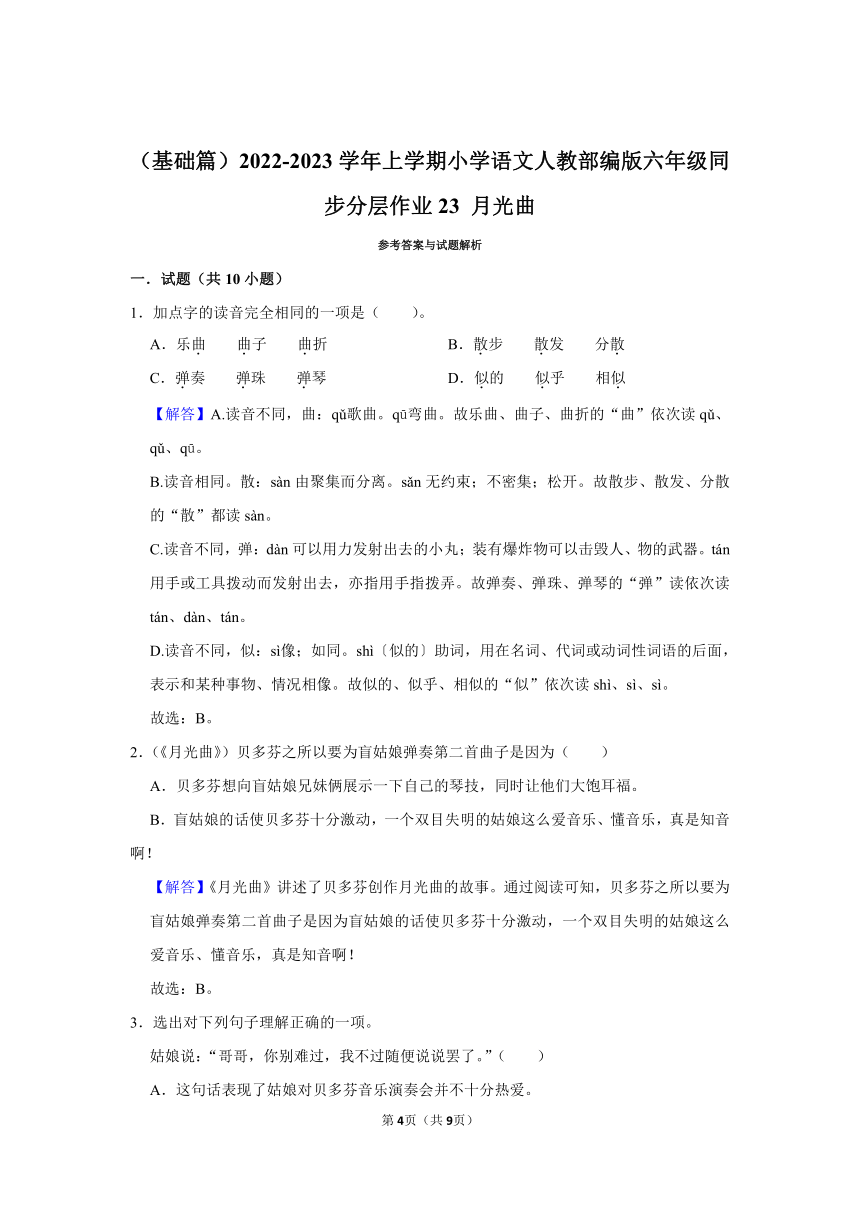

(基础篇)2022-2023学年上学期小学语文人教部编版六年级同步分层作业23 月光曲

一.试题(共10小题)

1.加点字的读音完全相同的一项是( )。

A.乐曲 曲子 曲折 B.散步 散发 分散

C.弹奏 弹珠 弹琴 D.似的 似乎 相似

2.(《月光曲》)贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子是因为( )

A.贝多芬想向盲姑娘兄妹俩展示一下自己的琴技,同时让他们大饱耳福。

B.盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

3.选出对下列句子理解正确的一项。

姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。”( )

A.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐演奏会并不十分热爱。

B.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐的痴迷和热爱。

C.这句话让我们感受到了盲姑娘的善解人意也感受到淡淡的凄楚和酸涩,同时也可以看出姑娘对音乐的热爱。

4.选出对下列句子理解正确的一项。

月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。( )

A.描写月光下的茅屋,主要突出了盲姑娘兄妹的穷困和凄凉。

B.此情此景,深深打动了贝多芬,他“望了望”兄妹俩,同情之心油然而生。

C.贝多芬瞧不起穷苦的兄妹俩。

5.贝多芬一进茅屋就为兄妹俩弹奏了一曲《月光曲》。 (判断对错)

6.“他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来”是比喻句。 (判断对错)

7.选词填空。

幽静 恬静 安静

(1)月光照在盲姑娘 的脸上。

(2)一天夜晚,贝多芬在 的小路上散步。

(3)教室里 极了,只能听见孩子们呼吸的声音。

8.一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着 的月光,按起了琴键。

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从 的地方升起来。 的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过 轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那 的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的 的大海。

(1)按原文填空。

(2)下面不是比喻句的一句是 。(填序号)

①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱

②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云

③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象

(3)用“ ”在文中画出实在事物,用“ ”画出联想的内容。

(4)皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是:① ;② ; ③ 。

(5)为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象?

(6)借助皮鞋匠的联想,我仿佛听到了贝多芬的《月光曲》:时而 ,时而 ,时而 ,时而 。

9.课外阅读。

贝多芬永远只有一个

1807年,贝多芬正住在维也纳李希诺夫斯基公爵家中。

有一天,公爵家里来了一大批客人,他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。公爵想请客人们听音乐,就派人去请贝多芬。贝多芬不明就里,带着自己新写完的《热情奏鸣曲》兴致勃勃地赶来。进客厅一看,竟是一帮占领军,贝多芬当即拒绝。公爵恼羞成怒,竟然板起面孔对贝多芬下了演奏的命令。贝多芬对李希诺夫斯基的无耻卖国行径愤怒到了极点,他不顾夜中的滂沱大雨,拿起乐谱愤然离去,并把公爵以前送给他的尊塑像摔了个粉碎。

第二天,公爵接到了这样的一封信:“公爵,你之所以成为公爵,只不过由于你偶然的出身;而我之所以成为贝多芬,却全靠我自己。公爵在过去有的是,现在有的是,将来也有的是,而我——贝多芬——永远只有一个!”

这情景不正与贝多芬在茅屋里为穷皮鞋匠和盲姑娘弹奏形成了鲜明的对比吗?

(有删改)

(1)公爵请来的是什么样的客人?用“ ”在短文中画出相关语句。

(2)贝多芬去演奏时的心情是 ,离开时的心情是 ,这里采用了 的写法。

(3)“而我——贝多芬——永远只有一个!”这句话中有两个破折号表示 ,表达了贝多芬 的感情。

10.贝多芬回到客店,他在记录月光曲的过程中联想到了一些什么情节促使他完成了这个不朽的乐曲,展开联想写一写贝多芬创作的场景?300字即可。

(基础篇)2022-2023学年上学期小学语文人教部编版六年级同步分层作业23 月光曲

参考答案与试题解析

一.试题(共10小题)

1.加点字的读音完全相同的一项是( )。

A.乐曲 曲子 曲折 B.散步 散发 分散

C.弹奏 弹珠 弹琴 D.似的 似乎 相似

【解答】A.读音不同,曲:qǔ歌曲。qū弯曲。故乐曲、曲子、曲折的“曲”依次读qǔ、qǔ、qū。

B.读音相同。散:sàn由聚集而分离。sǎn无约束;不密集;松开。故散步、散发、分散的“散”都读sàn。

C.读音不同,弹:dàn可以用力发射出去的小丸;装有爆炸物可以击毁人、物的武器。tán用手或工具拨动而发射出去,亦指用手指拨弄。故弹奏、弹珠、弹琴的“弹”读依次读tán、dàn、tán。

D.读音不同,似:sì像;如同。shì〔似的〕助词,用在名词、代词或动词性词语的后面,表示和某种事物、情况相像。故似的、似乎、相似的“似”依次读shì、sì、sì。

故选:B。

2.(《月光曲》)贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子是因为( )

A.贝多芬想向盲姑娘兄妹俩展示一下自己的琴技,同时让他们大饱耳福。

B.盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

【解答】《月光曲》讲述了贝多芬创作月光曲的故事。通过阅读可知,贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子是因为盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

故选:B。

3.选出对下列句子理解正确的一项。

姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。”( )

A.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐演奏会并不十分热爱。

B.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐的痴迷和热爱。

C.这句话让我们感受到了盲姑娘的善解人意也感受到淡淡的凄楚和酸涩,同时也可以看出姑娘对音乐的热爱。

【解答】《月光曲》是一篇精读课文,讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。结合课文内容可知,这句话我让们感受到了盲姑娘的善解人意也感受到淡淡的凄楚和酸涩,同时也可以看出姑娘对音乐的热爱。

故选:C。

4.选出对下列句子理解正确的一项。

月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。( )

A.描写月光下的茅屋,主要突出了盲姑娘兄妹的穷困和凄凉。

B.此情此景,深深打动了贝多芬,他“望了望”兄妹俩,同情之心油然而生。

C.贝多芬瞧不起穷苦的兄妹俩。

【解答】《月光曲》是一篇精读课文,讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。结合“月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽”可知,此情此景,深深打动了贝多芬,他“望了望”兄妹俩,同情之心油然而生。

故选:B。

5.贝多芬一进茅屋就为兄妹俩弹奏了一曲《月光曲》。 × (判断对错)

【解答】结合课文句子:姑娘连忙站起来让座。贝多芬坐在钢琴前面,弹起肓姑娘刚才弹的那首曲子。可知刚开始弹的不是《月光曲》。

故答案为:×

6.“他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来”是比喻句。 × (判断对错)

【解答】比喻要有把什么比作什么,有比喻词“好像”,结合句子看没有本体和喻体,“好像”后面只是“他”的想象的内容,不是比喻句。

故答案为:×

7.选词填空。

幽静 恬静 安静

(1)月光照在盲姑娘 恬静 的脸上。

(2)一天夜晚,贝多芬在 幽静 的小路上散步。

(3)教室里 安静 极了,只能听见孩子们呼吸的声音。

【解答】幽静:清幽寂静,指一个地方幽冷寂静。

恬静:形容为人闲适,安静。

安静:没有声音,没有吵闹和喧哗。

(1)盲姑娘的脸上是闲适,安静的,选“恬静”。

(2)小路是清幽寂静的,选“幽静”。

(3)教室里没有吵闹声,选“安静”。

故答案为:

(1)恬静

(2)幽静

(3)安静

8.一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着 清幽 的月光,按起了琴键。

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从 水天相接 的地方升起来。 微波粼粼 的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过 一缕一缕 轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那 恬静 的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的 波涛汹涌 的大海。

(1)按原文填空。

(2)下面不是比喻句的一句是 ③ 。(填序号)

①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱

②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云

③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象

(3)用“ ”在文中画出实在事物,用“ ”画出联想的内容。

(4)皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是:① 月亮升起 ;② 月亮穿过微云 ; ③ 浪花用来 。

(5)为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象? 因为盲姑娘什么也看不到,所以只能根据她的表情想象了。

(6)借助皮鞋匠的联想,我仿佛听到了贝多芬的《月光曲》:时而 舒缓 ,时而 柔和 ,时而 快速 ,时而 有力 。

【解答】(1)主要考查了课文内容填空。

(2)主要考查比喻句的判断。①把月光比作微云。②把微云比作轻纱。③没有本体和喻体,所以不是比喻句。

(3)主要考查联想的理解。实在的事物就是实实在在存在的事物。联想的内容就是通过看到的事物所想象的事物。

(4)主要考查了内容概括能力。

(5)主要考查了句子分析理解能力。

(6)主要考查了想象能力。根据文中描绘的景物,展开想象即可。

故答案为:(1)清幽 水天相接 微波粼粼 一缕一缕 恬静 波涛汹涌

(2)③

(3)实在的事物有:月光照进窗子 月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。 联想的内容:茅屋里的一切好像披上了银纱 他好像面对着大海,…一个连一个朝着岸边涌过来 看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的波涛汹涌的大海。

(4)月亮升起 月亮穿过微云 浪花涌来

(5)因为盲姑娘什么也看不到,所以只能根据她的表情想象了。

(6)舒缓 柔和 快速 有力

9.课外阅读。

贝多芬永远只有一个

1807年,贝多芬正住在维也纳李希诺夫斯基公爵家中。

有一天,公爵家里来了一大批客人,他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。公爵想请客人们听音乐,就派人去请贝多芬。贝多芬不明就里,带着自己新写完的《热情奏鸣曲》兴致勃勃地赶来。进客厅一看,竟是一帮占领军,贝多芬当即拒绝。公爵恼羞成怒,竟然板起面孔对贝多芬下了演奏的命令。贝多芬对李希诺夫斯基的无耻卖国行径愤怒到了极点,他不顾夜中的滂沱大雨,拿起乐谱愤然离去,并把公爵以前送给他的尊塑像摔了个粉碎。

第二天,公爵接到了这样的一封信:“公爵,你之所以成为公爵,只不过由于你偶然的出身;而我之所以成为贝多芬,却全靠我自己。公爵在过去有的是,现在有的是,将来也有的是,而我——贝多芬——永远只有一个!”

这情景不正与贝多芬在茅屋里为穷皮鞋匠和盲姑娘弹奏形成了鲜明的对比吗?

(有删改)

(1)公爵请来的是什么样的客人?用“ ”在短文中画出相关语句。

(2)贝多芬去演奏时的心情是 兴致勃勃 ,离开时的心情是 愤怒 ,这里采用了 对比 的写法。

(3)“而我——贝多芬——永远只有一个!”这句话中有两个破折号表示 解释说明和停顿 ,表达了贝多芬 悲愤、不向权贵低头。 的感情。

【解答】(1)考查了学生对文章内容的理解,由原文“公爵家里来了一大批客人,他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。”可知公爵请的客人都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官,故在这一句下面画线。

(2)考查了对文章内容的理解,贝多芬去演奏时的心情由原文“贝多芬不明就里,带着自己新写完的《热情奏鸣曲》兴致勃勃地赶来。”可知是兴致勃勃的,离开时的心情由原文“他不顾夜中的滂沱大雨,拿起乐谱愤然离去”可知是愤怒的,这里采用了对比的写法。

(3)考查了学生对标点符号的理解,“而我——贝多芬——永远只有一个!”这句话中两个破折号表示解释说明和停顿,表达了贝多芬悲愤、不向权贵低头的感情。

故答案为:

(1)他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。

(2)兴致勃勃 愤怒 对比;

(3)解释说明和停顿 悲愤、不向权贵低头。

10.贝多芬回到客店,他在记录月光曲的过程中联想到了一些什么情节促使他完成了这个不朽的乐曲,展开联想写一写贝多芬创作的场景?300字即可。

《月光曲》的问世

那是一个月色如洗的夜晚,贝多芬演出结束后在幽静的小路上散步,心情悠闲,就像“微波粼粼的海面上洒遍了银光”。忽然,他听到断断续续的钢琴声从茅屋里传出来,这正是他谱的乐曲,一股无形的力量推动他走进茅屋。他看到了穷兄妹俩,听到了他们的谈话,同情、爱怜之感油然而生。他的心中仿佛是幽静的海空,穿过缕缕微云,并情不自禁地弹了一曲。盲姑娘听得入了神。尤其是她立刻判断出弹琴的就是贝多芬先生!

贝多芬走出盲人兄妹的家,心情久久不能平静。可怜的兄妹俩,他们是多么热爱音乐啊。多可爱的盲姑娘!她虽然穷,却这样爱好音乐,而且竟有这样高的音乐理解水平、欣赏能力!这时,贝多芬激动不已,感情的波涛终于冲开闸门,奔腾翻滚。贝多芬疾步奔回客店,拿起纸和笔,把胸中翻滚的巨浪记录下来,然后在钢琴前面,以彭拜的激情谈起了这支曲子,“海面上刮起了大风,卷起了巨浪……朝着岸边涌过来”,听到这支曲子的人都有这样的感觉,而这与正形象地表达了贝多芬当时胸中激荡不平的心情。

就这样,著名的《月光曲》问世了。

【解答】范文:

《月光曲》的问世

那是一个月色如洗的夜晚,贝多芬演出结束后在幽静的小路上散步,心情悠闲,就像“微波粼粼的海面上洒遍了银光”。忽然,他听到断断续续的钢琴声从茅屋里传出来,这正是他谱的乐曲,一股无形的力量推动他走进茅屋。他看到了穷兄妹俩,听到了他们的谈话,同情、爱怜之感油然而生。他的心中仿佛是幽静的海空,穿过缕缕微云,并情不自禁地弹了一曲。盲姑娘听得入了神。尤其是她立刻判断出弹琴的就是贝多芬先生!

贝多芬走出盲人兄妹的家,心情久久不能平静。可怜的兄妹俩,他们是多么热爱音乐啊。多可爱的盲姑娘!她虽然穷,却这样爱好音乐,而且竟有这样高的音乐理解水平、欣赏能力!这时,贝多芬激动不已,感情的波涛终于冲开闸门,奔腾翻滚。贝多芬疾步奔回客店,拿起纸和笔,把胸中翻滚的巨浪记录下来,然后在钢琴前面,以彭拜的激情谈起了这支曲子,“海面上刮起了大风,卷起了巨浪……朝着岸边涌过来”,听到这支曲子的人都有这样的感觉,而这与正形象地表达了贝多芬当时胸中激荡不平的心情。

就这样,著名的《月光曲》问世了。

第1页(共1页)

一.试题(共10小题)

1.加点字的读音完全相同的一项是( )。

A.乐曲 曲子 曲折 B.散步 散发 分散

C.弹奏 弹珠 弹琴 D.似的 似乎 相似

2.(《月光曲》)贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子是因为( )

A.贝多芬想向盲姑娘兄妹俩展示一下自己的琴技,同时让他们大饱耳福。

B.盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

3.选出对下列句子理解正确的一项。

姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。”( )

A.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐演奏会并不十分热爱。

B.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐的痴迷和热爱。

C.这句话让我们感受到了盲姑娘的善解人意也感受到淡淡的凄楚和酸涩,同时也可以看出姑娘对音乐的热爱。

4.选出对下列句子理解正确的一项。

月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。( )

A.描写月光下的茅屋,主要突出了盲姑娘兄妹的穷困和凄凉。

B.此情此景,深深打动了贝多芬,他“望了望”兄妹俩,同情之心油然而生。

C.贝多芬瞧不起穷苦的兄妹俩。

5.贝多芬一进茅屋就为兄妹俩弹奏了一曲《月光曲》。 (判断对错)

6.“他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来”是比喻句。 (判断对错)

7.选词填空。

幽静 恬静 安静

(1)月光照在盲姑娘 的脸上。

(2)一天夜晚,贝多芬在 的小路上散步。

(3)教室里 极了,只能听见孩子们呼吸的声音。

8.一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着 的月光,按起了琴键。

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从 的地方升起来。 的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过 轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那 的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的 的大海。

(1)按原文填空。

(2)下面不是比喻句的一句是 。(填序号)

①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱

②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云

③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象

(3)用“ ”在文中画出实在事物,用“ ”画出联想的内容。

(4)皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是:① ;② ; ③ 。

(5)为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象?

(6)借助皮鞋匠的联想,我仿佛听到了贝多芬的《月光曲》:时而 ,时而 ,时而 ,时而 。

9.课外阅读。

贝多芬永远只有一个

1807年,贝多芬正住在维也纳李希诺夫斯基公爵家中。

有一天,公爵家里来了一大批客人,他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。公爵想请客人们听音乐,就派人去请贝多芬。贝多芬不明就里,带着自己新写完的《热情奏鸣曲》兴致勃勃地赶来。进客厅一看,竟是一帮占领军,贝多芬当即拒绝。公爵恼羞成怒,竟然板起面孔对贝多芬下了演奏的命令。贝多芬对李希诺夫斯基的无耻卖国行径愤怒到了极点,他不顾夜中的滂沱大雨,拿起乐谱愤然离去,并把公爵以前送给他的尊塑像摔了个粉碎。

第二天,公爵接到了这样的一封信:“公爵,你之所以成为公爵,只不过由于你偶然的出身;而我之所以成为贝多芬,却全靠我自己。公爵在过去有的是,现在有的是,将来也有的是,而我——贝多芬——永远只有一个!”

这情景不正与贝多芬在茅屋里为穷皮鞋匠和盲姑娘弹奏形成了鲜明的对比吗?

(有删改)

(1)公爵请来的是什么样的客人?用“ ”在短文中画出相关语句。

(2)贝多芬去演奏时的心情是 ,离开时的心情是 ,这里采用了 的写法。

(3)“而我——贝多芬——永远只有一个!”这句话中有两个破折号表示 ,表达了贝多芬 的感情。

10.贝多芬回到客店,他在记录月光曲的过程中联想到了一些什么情节促使他完成了这个不朽的乐曲,展开联想写一写贝多芬创作的场景?300字即可。

(基础篇)2022-2023学年上学期小学语文人教部编版六年级同步分层作业23 月光曲

参考答案与试题解析

一.试题(共10小题)

1.加点字的读音完全相同的一项是( )。

A.乐曲 曲子 曲折 B.散步 散发 分散

C.弹奏 弹珠 弹琴 D.似的 似乎 相似

【解答】A.读音不同,曲:qǔ歌曲。qū弯曲。故乐曲、曲子、曲折的“曲”依次读qǔ、qǔ、qū。

B.读音相同。散:sàn由聚集而分离。sǎn无约束;不密集;松开。故散步、散发、分散的“散”都读sàn。

C.读音不同,弹:dàn可以用力发射出去的小丸;装有爆炸物可以击毁人、物的武器。tán用手或工具拨动而发射出去,亦指用手指拨弄。故弹奏、弹珠、弹琴的“弹”读依次读tán、dàn、tán。

D.读音不同,似:sì像;如同。shì〔似的〕助词,用在名词、代词或动词性词语的后面,表示和某种事物、情况相像。故似的、似乎、相似的“似”依次读shì、sì、sì。

故选:B。

2.(《月光曲》)贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子是因为( )

A.贝多芬想向盲姑娘兄妹俩展示一下自己的琴技,同时让他们大饱耳福。

B.盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

【解答】《月光曲》讲述了贝多芬创作月光曲的故事。通过阅读可知,贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子是因为盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

故选:B。

3.选出对下列句子理解正确的一项。

姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。”( )

A.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐演奏会并不十分热爱。

B.这句话表现了姑娘对贝多芬音乐的痴迷和热爱。

C.这句话让我们感受到了盲姑娘的善解人意也感受到淡淡的凄楚和酸涩,同时也可以看出姑娘对音乐的热爱。

【解答】《月光曲》是一篇精读课文,讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。结合课文内容可知,这句话我让们感受到了盲姑娘的善解人意也感受到淡淡的凄楚和酸涩,同时也可以看出姑娘对音乐的热爱。

故选:C。

4.选出对下列句子理解正确的一项。

月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。( )

A.描写月光下的茅屋,主要突出了盲姑娘兄妹的穷困和凄凉。

B.此情此景,深深打动了贝多芬,他“望了望”兄妹俩,同情之心油然而生。

C.贝多芬瞧不起穷苦的兄妹俩。

【解答】《月光曲》是一篇精读课文,讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。结合“月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽”可知,此情此景,深深打动了贝多芬,他“望了望”兄妹俩,同情之心油然而生。

故选:B。

5.贝多芬一进茅屋就为兄妹俩弹奏了一曲《月光曲》。 × (判断对错)

【解答】结合课文句子:姑娘连忙站起来让座。贝多芬坐在钢琴前面,弹起肓姑娘刚才弹的那首曲子。可知刚开始弹的不是《月光曲》。

故答案为:×

6.“他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来”是比喻句。 × (判断对错)

【解答】比喻要有把什么比作什么,有比喻词“好像”,结合句子看没有本体和喻体,“好像”后面只是“他”的想象的内容,不是比喻句。

故答案为:×

7.选词填空。

幽静 恬静 安静

(1)月光照在盲姑娘 恬静 的脸上。

(2)一天夜晚,贝多芬在 幽静 的小路上散步。

(3)教室里 安静 极了,只能听见孩子们呼吸的声音。

【解答】幽静:清幽寂静,指一个地方幽冷寂静。

恬静:形容为人闲适,安静。

安静:没有声音,没有吵闹和喧哗。

(1)盲姑娘的脸上是闲适,安静的,选“恬静”。

(2)小路是清幽寂静的,选“幽静”。

(3)教室里没有吵闹声,选“安静”。

故答案为:

(1)恬静

(2)幽静

(3)安静

8.一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着 清幽 的月光,按起了琴键。

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从 水天相接 的地方升起来。 微波粼粼 的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过 一缕一缕 轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那 恬静 的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的 波涛汹涌 的大海。

(1)按原文填空。

(2)下面不是比喻句的一句是 ③ 。(填序号)

①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱

②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云

③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象

(3)用“ ”在文中画出实在事物,用“ ”画出联想的内容。

(4)皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是:① 月亮升起 ;② 月亮穿过微云 ; ③ 浪花用来 。

(5)为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象? 因为盲姑娘什么也看不到,所以只能根据她的表情想象了。

(6)借助皮鞋匠的联想,我仿佛听到了贝多芬的《月光曲》:时而 舒缓 ,时而 柔和 ,时而 快速 ,时而 有力 。

【解答】(1)主要考查了课文内容填空。

(2)主要考查比喻句的判断。①把月光比作微云。②把微云比作轻纱。③没有本体和喻体,所以不是比喻句。

(3)主要考查联想的理解。实在的事物就是实实在在存在的事物。联想的内容就是通过看到的事物所想象的事物。

(4)主要考查了内容概括能力。

(5)主要考查了句子分析理解能力。

(6)主要考查了想象能力。根据文中描绘的景物,展开想象即可。

故答案为:(1)清幽 水天相接 微波粼粼 一缕一缕 恬静 波涛汹涌

(2)③

(3)实在的事物有:月光照进窗子 月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。 联想的内容:茅屋里的一切好像披上了银纱 他好像面对着大海,…一个连一个朝着岸边涌过来 看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的波涛汹涌的大海。

(4)月亮升起 月亮穿过微云 浪花涌来

(5)因为盲姑娘什么也看不到,所以只能根据她的表情想象了。

(6)舒缓 柔和 快速 有力

9.课外阅读。

贝多芬永远只有一个

1807年,贝多芬正住在维也纳李希诺夫斯基公爵家中。

有一天,公爵家里来了一大批客人,他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。公爵想请客人们听音乐,就派人去请贝多芬。贝多芬不明就里,带着自己新写完的《热情奏鸣曲》兴致勃勃地赶来。进客厅一看,竟是一帮占领军,贝多芬当即拒绝。公爵恼羞成怒,竟然板起面孔对贝多芬下了演奏的命令。贝多芬对李希诺夫斯基的无耻卖国行径愤怒到了极点,他不顾夜中的滂沱大雨,拿起乐谱愤然离去,并把公爵以前送给他的尊塑像摔了个粉碎。

第二天,公爵接到了这样的一封信:“公爵,你之所以成为公爵,只不过由于你偶然的出身;而我之所以成为贝多芬,却全靠我自己。公爵在过去有的是,现在有的是,将来也有的是,而我——贝多芬——永远只有一个!”

这情景不正与贝多芬在茅屋里为穷皮鞋匠和盲姑娘弹奏形成了鲜明的对比吗?

(有删改)

(1)公爵请来的是什么样的客人?用“ ”在短文中画出相关语句。

(2)贝多芬去演奏时的心情是 兴致勃勃 ,离开时的心情是 愤怒 ,这里采用了 对比 的写法。

(3)“而我——贝多芬——永远只有一个!”这句话中有两个破折号表示 解释说明和停顿 ,表达了贝多芬 悲愤、不向权贵低头。 的感情。

【解答】(1)考查了学生对文章内容的理解,由原文“公爵家里来了一大批客人,他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。”可知公爵请的客人都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官,故在这一句下面画线。

(2)考查了对文章内容的理解,贝多芬去演奏时的心情由原文“贝多芬不明就里,带着自己新写完的《热情奏鸣曲》兴致勃勃地赶来。”可知是兴致勃勃的,离开时的心情由原文“他不顾夜中的滂沱大雨,拿起乐谱愤然离去”可知是愤怒的,这里采用了对比的写法。

(3)考查了学生对标点符号的理解,“而我——贝多芬——永远只有一个!”这句话中两个破折号表示解释说明和停顿,表达了贝多芬悲愤、不向权贵低头的感情。

故答案为:

(1)他们都是当时侵入维也纳的拿破仑手下的军官。

(2)兴致勃勃 愤怒 对比;

(3)解释说明和停顿 悲愤、不向权贵低头。

10.贝多芬回到客店,他在记录月光曲的过程中联想到了一些什么情节促使他完成了这个不朽的乐曲,展开联想写一写贝多芬创作的场景?300字即可。

《月光曲》的问世

那是一个月色如洗的夜晚,贝多芬演出结束后在幽静的小路上散步,心情悠闲,就像“微波粼粼的海面上洒遍了银光”。忽然,他听到断断续续的钢琴声从茅屋里传出来,这正是他谱的乐曲,一股无形的力量推动他走进茅屋。他看到了穷兄妹俩,听到了他们的谈话,同情、爱怜之感油然而生。他的心中仿佛是幽静的海空,穿过缕缕微云,并情不自禁地弹了一曲。盲姑娘听得入了神。尤其是她立刻判断出弹琴的就是贝多芬先生!

贝多芬走出盲人兄妹的家,心情久久不能平静。可怜的兄妹俩,他们是多么热爱音乐啊。多可爱的盲姑娘!她虽然穷,却这样爱好音乐,而且竟有这样高的音乐理解水平、欣赏能力!这时,贝多芬激动不已,感情的波涛终于冲开闸门,奔腾翻滚。贝多芬疾步奔回客店,拿起纸和笔,把胸中翻滚的巨浪记录下来,然后在钢琴前面,以彭拜的激情谈起了这支曲子,“海面上刮起了大风,卷起了巨浪……朝着岸边涌过来”,听到这支曲子的人都有这样的感觉,而这与正形象地表达了贝多芬当时胸中激荡不平的心情。

就这样,著名的《月光曲》问世了。

【解答】范文:

《月光曲》的问世

那是一个月色如洗的夜晚,贝多芬演出结束后在幽静的小路上散步,心情悠闲,就像“微波粼粼的海面上洒遍了银光”。忽然,他听到断断续续的钢琴声从茅屋里传出来,这正是他谱的乐曲,一股无形的力量推动他走进茅屋。他看到了穷兄妹俩,听到了他们的谈话,同情、爱怜之感油然而生。他的心中仿佛是幽静的海空,穿过缕缕微云,并情不自禁地弹了一曲。盲姑娘听得入了神。尤其是她立刻判断出弹琴的就是贝多芬先生!

贝多芬走出盲人兄妹的家,心情久久不能平静。可怜的兄妹俩,他们是多么热爱音乐啊。多可爱的盲姑娘!她虽然穷,却这样爱好音乐,而且竟有这样高的音乐理解水平、欣赏能力!这时,贝多芬激动不已,感情的波涛终于冲开闸门,奔腾翻滚。贝多芬疾步奔回客店,拿起纸和笔,把胸中翻滚的巨浪记录下来,然后在钢琴前面,以彭拜的激情谈起了这支曲子,“海面上刮起了大风,卷起了巨浪……朝着岸边涌过来”,听到这支曲子的人都有这样的感觉,而这与正形象地表达了贝多芬当时胸中激荡不平的心情。

就这样,著名的《月光曲》问世了。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地