第七单元 人民解放战争 单元检测卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第七单元 人民解放战争 单元检测卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-05 14:46:38 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版历史八年级上册单元检测卷

检测范围:第七单元 满分:100分

一、单项选择(本大题共13小题,每小题4分,共52分。)

1.重庆谈判从8月29日开始,到10月10日结束。在此期间,毛泽东直接同蒋介石就国共两党关系的重大问题进行多次商谈;有关国内和平问题的具体谈判,是在周恩来、张群等人之间进行的。这一谈判( )

A.实现了国共两党的第一次合作 B.推进了实现和平民主的进程

C.为打败日本帝国主义准备条件 D.国共双方没能达成任何协议

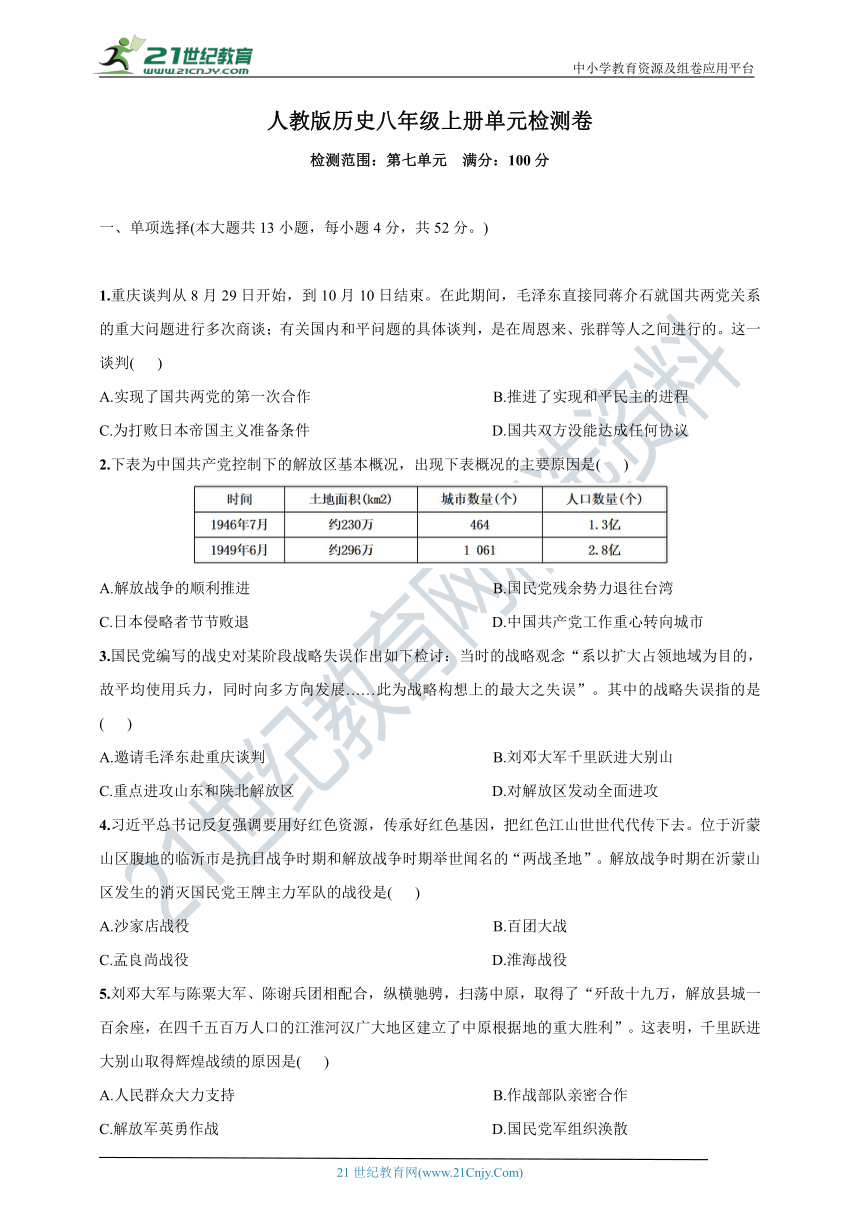

2.下表为中国共产党控制下的解放区基本概况,出现下表概况的主要原因是( )

A.解放战争的顺利推进 B.国民党残余势力退往台湾

C.日本侵略者节节败退 D.中国共产党工作重心转向城市

3.国民党编写的战史对某阶段战略失误作出如下检讨:当时的战略观念“系以扩大占领地域为目的,故平均使用兵力,同时向多方向发展……此为战略构想上的最大之失误”。其中的战略失误指的是( )

A.邀请毛泽东赴重庆谈判 B.刘邓大军千里跃进大别山

C.重点进攻山东和陕北解放区 D.对解放区发动全面进攻

4.习近平总书记反复强调要用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去。位于沂蒙山区腹地的临沂市是抗日战争时期和解放战争时期举世闻名的“两战圣地”。解放战争时期在沂蒙山区发生的消灭国民党王牌主力军队的战役是( )

A.沙家店战役 B.百团大战

C.孟良尚战役 D.淮海战役

5.刘邓大军与陈粟大军、陈谢兵团相配合,纵横驰骋,扫荡中原,取得了“歼敌十九万,解放县城一百余座,在四千五百万人口的江淮河汉广大地区建立了中原根据地的重大胜利”。这表明,千里跃进大别山取得辉煌战绩的原因是( )

A.人民群众大力支持 B.作战部队亲密合作

C.解放军英勇作战 D.国民党军组织涣散

6.“……改革已经将解放军攻势所及地区的数百万农民吸引进人民解放军的阵营,国民党后方的成千上万的农民也纷纷武装起义,反抗国民党军和国民党政权。”这段话强调了( )

A.国家前途的预见性 B.农业发展的必要性

C.内战胜利的可能性 D.土地政策的重要性

7.1947年5月9日,中共中央军委电令:“面向蒋管区,把战争引向更远的敌后。”随后,晋冀鲁豫野战军渡过黄河南下。符合该战局的诗词是( )

A.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒 B.千里挥师大别行,中原逐鹿任纵横

C.徐州淮海战中心,西到商丘至海州 D.钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江

8.在中国革命战争史上,辽沈、淮海、平津三大战役成为最能展现中国革命历史规律和毛泽东军事思想的经典战役,生动回答了“中国共产党为什么能”“中国人民解放军为什么赢”等重大命题。这些“经典战役”的胜利使( )

A.解放战争转入战略进攻阶段 B.国民党军队主力基本被消灭

C.国民党在大陆的统治结束了 D.国民党的重点进攻被粉碎了

9.1945年8月,重庆《大公报》发表社评:“毛泽东先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事,抗战胜利后,我们再能做到和平、民主与团结,这岂不是国家喜上加喜的大喜事。”这反映了重庆谈判( )

①中国共产党尽一切可能争取和平②抗战胜利后人民渴望和平③为实现和平建国带来了曙光④有效地避免了内战的爆发

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

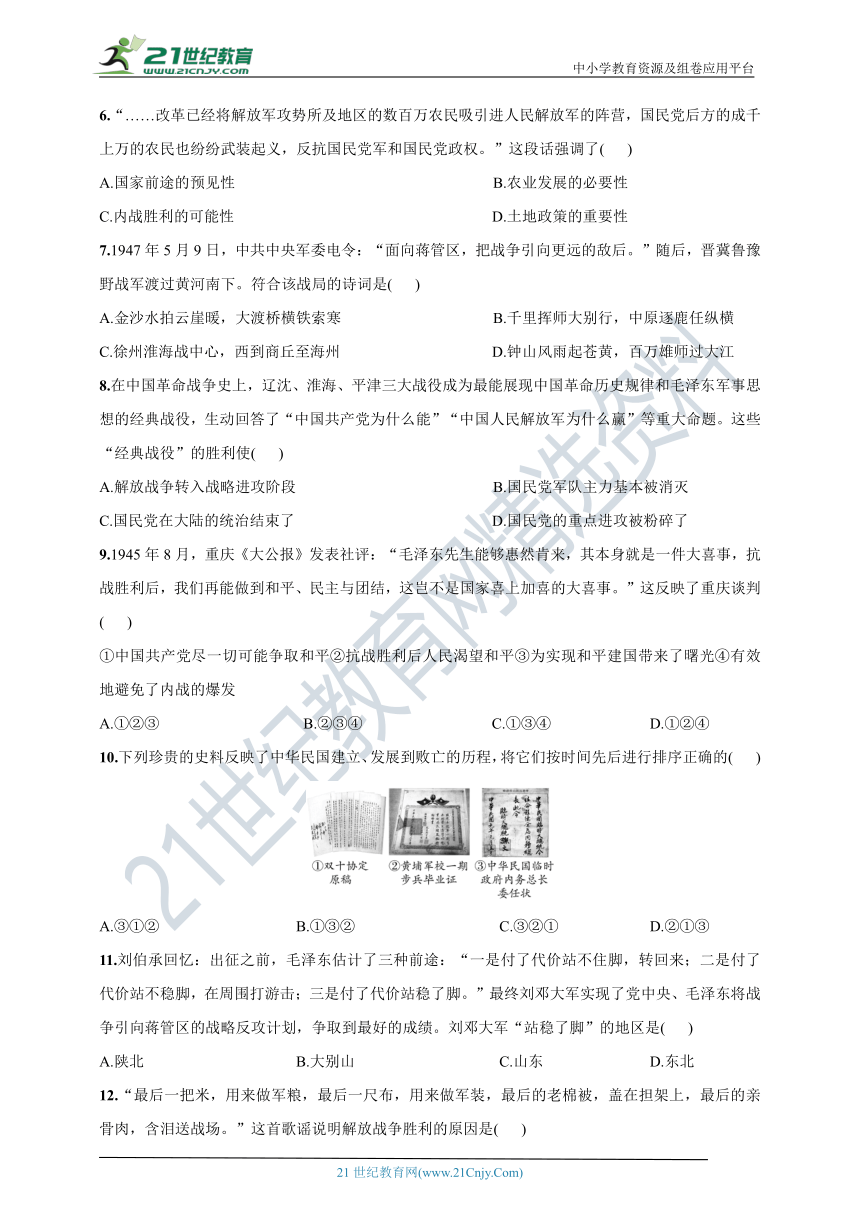

10.下列珍贵的史料反映了中华民国建立、发展到败亡的历程,将它们按时间先后进行排序正确的( )

A.③①② B.①③② C.③②① D.②①③

11.刘伯承回忆:出征之前,毛泽东估计了三种前途:“一是付了代价站不住脚,转回来;二是付了代价站不稳脚,在周围打游击;三是付了代价站稳了脚。”最终刘邓大军实现了党中央、毛泽东将战争引向蒋管区的战略反攻计划,争取到最好的成绩。刘邓大军“站稳了脚”的地区是( )

A.陕北 B.大别山 C.山东 D.东北

12.“最后一把米,用来做军粮,最后一尺布,用来做军装,最后的老棉被,盖在担架上,最后的亲骨肉,含泪送战场。”这首歌谣说明解放战争胜利的原因是( )

A.人民的支持 B.高超的战术

C.充足的物资 D.歌谣的鼓励

13.以下正确反映我国新民主主义革命历程的是( )

A.五四运动→土地革命→国民革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

B.新文化运动→国民革命→土地革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

C.五四运动→国民革命→土地革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

D.新文化运动→土地革命→国民革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

二、非选择题(48分)

14.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:没收地主豪绅的财产及土地,同时必须消灭口头的及书面的一切佃租契约,取消农民对这些财产与土地的义务或债务,并宣布一切高利贷债务无效。所有旧地主与农民约定自愿偿还的企图,应以革命的法律加以严禁,并不准农民部分的退还地主豪绅的土地或偿还一部分的债务。

——中华苏维埃共和国土地法令

(1)根据上述材料,指出中国共产党分别在哪些地区实行的这些土地政策。(6分)

材料二:减租减息政策的目的是扶助农民,减轻封建剥削,改善农民生活,提高农民抗日和生产的积极性;实行减租减息后,须实行交租交息,保障地主的地权、财权和人权,以联合地主阶级一致抗日。

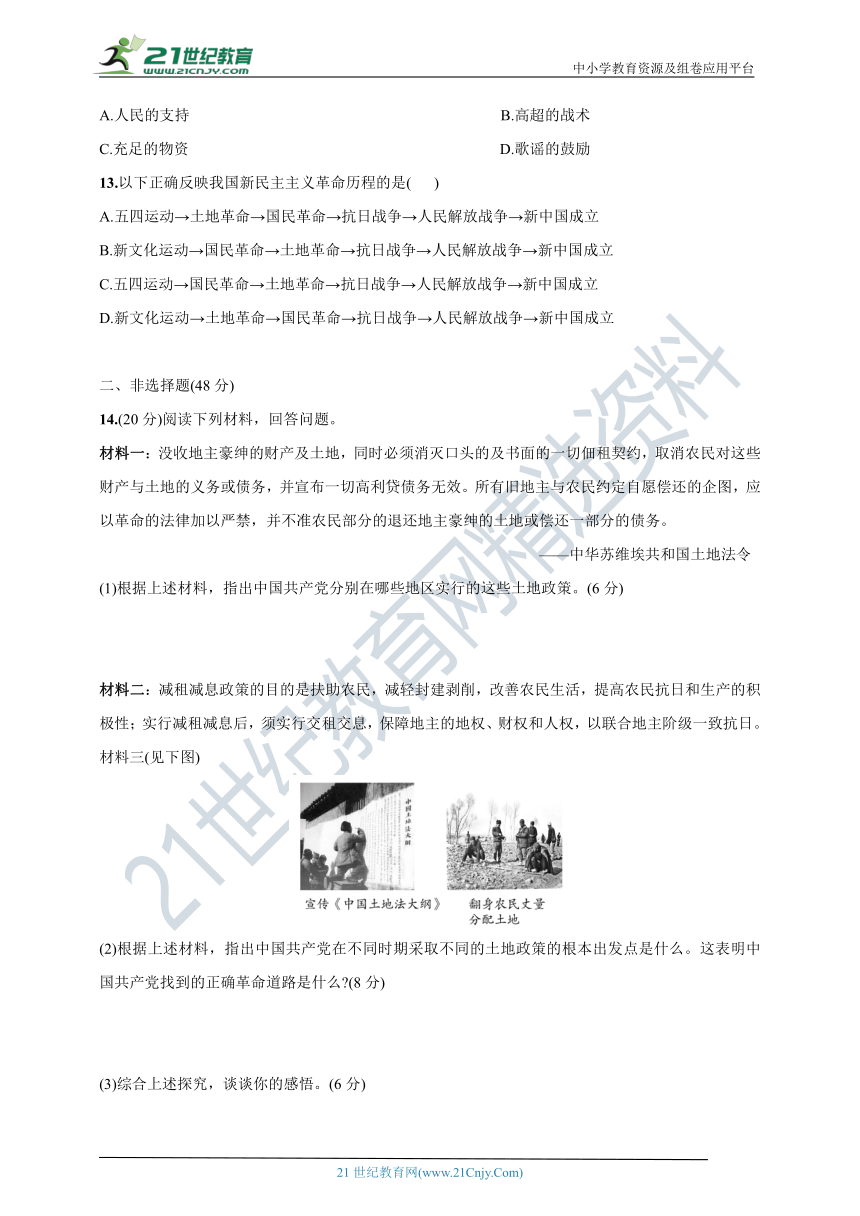

材料三(见下图)

(2)根据上述材料,指出中国共产党在不同时期采取不同的土地政策的根本出发点是什么。这表明中国共产党找到的正确革命道路是什么 (8分)

(3)综合上述探究,谈谈你的感悟。(6分)

15.(28分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:抗日战争胜利后,国民党阴谋发动内战,全国人民渴望和平和民主。面对这种形势,蒋介石的谋士陶希圣说:“利用谈判拖一拖也好。共产党拒绝谈判,我们更有文章好做。”1945年8月,蒋介石在短短的十天之内三次电邀毛泽东“共同商讨国家大计”。

(1)据材料一并结合所学知识,说说蒋介石电邀毛泽东“共同商谈国家大计”的真实目的。毛泽东明知谈判是假,为什么还要冒生命危险参加重庆谈判呢 (6分)

材料二:蒋介石把他的主要兵力集中于陕北、山东,搞“重点进攻”,好比两个拳头一张,胸膛就露出来了。这样的兵力部署很像一个哑铃,两头粗,中间细......我们就攻其薄弱部分,从中央突破,像一把尖刀,插入敌人胸膛。

——毛泽东

(2)根据材料二并结合所学知识分析,材料中的“尖刀”比喻哪一事件 并简述该事件的战略意义。(6分)

材料三:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东

(3)材料三中的诗歌描述的是哪一战役 这一战役有何历史意义 (6分)

材料四:华北有近百万农民参加解放军,东北解放区有160万人参军......1946年7月到1948年9月,山东有580万农民支援前线......在辽沈战役、平津战役和淮海战役中,有539万民工支前,并送了担架107 700副、大车389 820辆、牲畜1 009 300头、粮食9.5亿斤以及大量的其他物资。

——摘编自莫宏伟、张成洁《新区农村的土地改革》

(4)根据材料四,说出人民群众为解放战争胜利所作的贡献。(6分)

(5)结合材料和所学知识,谈谈人民解放军迅速取得胜利给我们的启示是什么。(4分)

参考答案

1.B 2.A 3.D 4.C 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C 11.B 12.A 13.C

14.答:(1)农村革命根据地;敌后抗日根据地;解放区。

(2)维护广大农民的根本利益。农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。

(3)土地政策的制定体现了一切从实际出发的原则;不同时期的土地政策都调动了人民的积极性,促进了生产的发展;不同时期的土地政策为中国共产党领导新民主主义革命的胜利奠定了基础;体现了中国共产党勇于改革与创新等。(任答一点,言之有理即可)

15.答:(1)真实目的:为发动内战争取时间,并想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。原因:为了尽一切可能争取和平。

(2)刘邓大军千里跃进大别山。揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(3)渡江战役。历史意义:人民解放军横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治,标志着统

治中国22年的南京国民政府覆亡。

(4)人民群众踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障推动了解放战争的胜利。

(5)得民心者得天下,失民心者失天下;没有中国共产党就没有新中国。

21世纪教育网 www.21Cnjy.Com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21Cnjy.Com)

人教版历史八年级上册单元检测卷

检测范围:第七单元 满分:100分

一、单项选择(本大题共13小题,每小题4分,共52分。)

1.重庆谈判从8月29日开始,到10月10日结束。在此期间,毛泽东直接同蒋介石就国共两党关系的重大问题进行多次商谈;有关国内和平问题的具体谈判,是在周恩来、张群等人之间进行的。这一谈判( )

A.实现了国共两党的第一次合作 B.推进了实现和平民主的进程

C.为打败日本帝国主义准备条件 D.国共双方没能达成任何协议

2.下表为中国共产党控制下的解放区基本概况,出现下表概况的主要原因是( )

A.解放战争的顺利推进 B.国民党残余势力退往台湾

C.日本侵略者节节败退 D.中国共产党工作重心转向城市

3.国民党编写的战史对某阶段战略失误作出如下检讨:当时的战略观念“系以扩大占领地域为目的,故平均使用兵力,同时向多方向发展……此为战略构想上的最大之失误”。其中的战略失误指的是( )

A.邀请毛泽东赴重庆谈判 B.刘邓大军千里跃进大别山

C.重点进攻山东和陕北解放区 D.对解放区发动全面进攻

4.习近平总书记反复强调要用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去。位于沂蒙山区腹地的临沂市是抗日战争时期和解放战争时期举世闻名的“两战圣地”。解放战争时期在沂蒙山区发生的消灭国民党王牌主力军队的战役是( )

A.沙家店战役 B.百团大战

C.孟良尚战役 D.淮海战役

5.刘邓大军与陈粟大军、陈谢兵团相配合,纵横驰骋,扫荡中原,取得了“歼敌十九万,解放县城一百余座,在四千五百万人口的江淮河汉广大地区建立了中原根据地的重大胜利”。这表明,千里跃进大别山取得辉煌战绩的原因是( )

A.人民群众大力支持 B.作战部队亲密合作

C.解放军英勇作战 D.国民党军组织涣散

6.“……改革已经将解放军攻势所及地区的数百万农民吸引进人民解放军的阵营,国民党后方的成千上万的农民也纷纷武装起义,反抗国民党军和国民党政权。”这段话强调了( )

A.国家前途的预见性 B.农业发展的必要性

C.内战胜利的可能性 D.土地政策的重要性

7.1947年5月9日,中共中央军委电令:“面向蒋管区,把战争引向更远的敌后。”随后,晋冀鲁豫野战军渡过黄河南下。符合该战局的诗词是( )

A.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒 B.千里挥师大别行,中原逐鹿任纵横

C.徐州淮海战中心,西到商丘至海州 D.钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江

8.在中国革命战争史上,辽沈、淮海、平津三大战役成为最能展现中国革命历史规律和毛泽东军事思想的经典战役,生动回答了“中国共产党为什么能”“中国人民解放军为什么赢”等重大命题。这些“经典战役”的胜利使( )

A.解放战争转入战略进攻阶段 B.国民党军队主力基本被消灭

C.国民党在大陆的统治结束了 D.国民党的重点进攻被粉碎了

9.1945年8月,重庆《大公报》发表社评:“毛泽东先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事,抗战胜利后,我们再能做到和平、民主与团结,这岂不是国家喜上加喜的大喜事。”这反映了重庆谈判( )

①中国共产党尽一切可能争取和平②抗战胜利后人民渴望和平③为实现和平建国带来了曙光④有效地避免了内战的爆发

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

10.下列珍贵的史料反映了中华民国建立、发展到败亡的历程,将它们按时间先后进行排序正确的( )

A.③①② B.①③② C.③②① D.②①③

11.刘伯承回忆:出征之前,毛泽东估计了三种前途:“一是付了代价站不住脚,转回来;二是付了代价站不稳脚,在周围打游击;三是付了代价站稳了脚。”最终刘邓大军实现了党中央、毛泽东将战争引向蒋管区的战略反攻计划,争取到最好的成绩。刘邓大军“站稳了脚”的地区是( )

A.陕北 B.大别山 C.山东 D.东北

12.“最后一把米,用来做军粮,最后一尺布,用来做军装,最后的老棉被,盖在担架上,最后的亲骨肉,含泪送战场。”这首歌谣说明解放战争胜利的原因是( )

A.人民的支持 B.高超的战术

C.充足的物资 D.歌谣的鼓励

13.以下正确反映我国新民主主义革命历程的是( )

A.五四运动→土地革命→国民革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

B.新文化运动→国民革命→土地革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

C.五四运动→国民革命→土地革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

D.新文化运动→土地革命→国民革命→抗日战争→人民解放战争→新中国成立

二、非选择题(48分)

14.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:没收地主豪绅的财产及土地,同时必须消灭口头的及书面的一切佃租契约,取消农民对这些财产与土地的义务或债务,并宣布一切高利贷债务无效。所有旧地主与农民约定自愿偿还的企图,应以革命的法律加以严禁,并不准农民部分的退还地主豪绅的土地或偿还一部分的债务。

——中华苏维埃共和国土地法令

(1)根据上述材料,指出中国共产党分别在哪些地区实行的这些土地政策。(6分)

材料二:减租减息政策的目的是扶助农民,减轻封建剥削,改善农民生活,提高农民抗日和生产的积极性;实行减租减息后,须实行交租交息,保障地主的地权、财权和人权,以联合地主阶级一致抗日。

材料三(见下图)

(2)根据上述材料,指出中国共产党在不同时期采取不同的土地政策的根本出发点是什么。这表明中国共产党找到的正确革命道路是什么 (8分)

(3)综合上述探究,谈谈你的感悟。(6分)

15.(28分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:抗日战争胜利后,国民党阴谋发动内战,全国人民渴望和平和民主。面对这种形势,蒋介石的谋士陶希圣说:“利用谈判拖一拖也好。共产党拒绝谈判,我们更有文章好做。”1945年8月,蒋介石在短短的十天之内三次电邀毛泽东“共同商讨国家大计”。

(1)据材料一并结合所学知识,说说蒋介石电邀毛泽东“共同商谈国家大计”的真实目的。毛泽东明知谈判是假,为什么还要冒生命危险参加重庆谈判呢 (6分)

材料二:蒋介石把他的主要兵力集中于陕北、山东,搞“重点进攻”,好比两个拳头一张,胸膛就露出来了。这样的兵力部署很像一个哑铃,两头粗,中间细......我们就攻其薄弱部分,从中央突破,像一把尖刀,插入敌人胸膛。

——毛泽东

(2)根据材料二并结合所学知识分析,材料中的“尖刀”比喻哪一事件 并简述该事件的战略意义。(6分)

材料三:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东

(3)材料三中的诗歌描述的是哪一战役 这一战役有何历史意义 (6分)

材料四:华北有近百万农民参加解放军,东北解放区有160万人参军......1946年7月到1948年9月,山东有580万农民支援前线......在辽沈战役、平津战役和淮海战役中,有539万民工支前,并送了担架107 700副、大车389 820辆、牲畜1 009 300头、粮食9.5亿斤以及大量的其他物资。

——摘编自莫宏伟、张成洁《新区农村的土地改革》

(4)根据材料四,说出人民群众为解放战争胜利所作的贡献。(6分)

(5)结合材料和所学知识,谈谈人民解放军迅速取得胜利给我们的启示是什么。(4分)

参考答案

1.B 2.A 3.D 4.C 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C 11.B 12.A 13.C

14.答:(1)农村革命根据地;敌后抗日根据地;解放区。

(2)维护广大农民的根本利益。农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。

(3)土地政策的制定体现了一切从实际出发的原则;不同时期的土地政策都调动了人民的积极性,促进了生产的发展;不同时期的土地政策为中国共产党领导新民主主义革命的胜利奠定了基础;体现了中国共产党勇于改革与创新等。(任答一点,言之有理即可)

15.答:(1)真实目的:为发动内战争取时间,并想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。原因:为了尽一切可能争取和平。

(2)刘邓大军千里跃进大别山。揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(3)渡江战役。历史意义:人民解放军横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治,标志着统

治中国22年的南京国民政府覆亡。

(4)人民群众踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障推动了解放战争的胜利。

(5)得民心者得天下,失民心者失天下;没有中国共产党就没有新中国。

21世纪教育网 www.21Cnjy.Com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21Cnjy.Com)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹