海南师范大学附属中学2014届第三次月考历史试题

文档属性

| 名称 | 海南师范大学附属中学2014届第三次月考历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 477.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-11-28 08:38:06 | ||

图片预览

文档简介

海南师范大学附属中学2014届第三次月考历史试题

(本试卷满分100分,时间90分钟)

第Ⅰ卷

一、单项选择题(共25题,50分)

宿

州

角亢氐

兖州

房心

豫州

尾箕

幽州

室壁

并州

虚危

青州

宿

国

角亢氐

郑

房心

宋

尾箕

燕

室壁

卫

虚危

齐

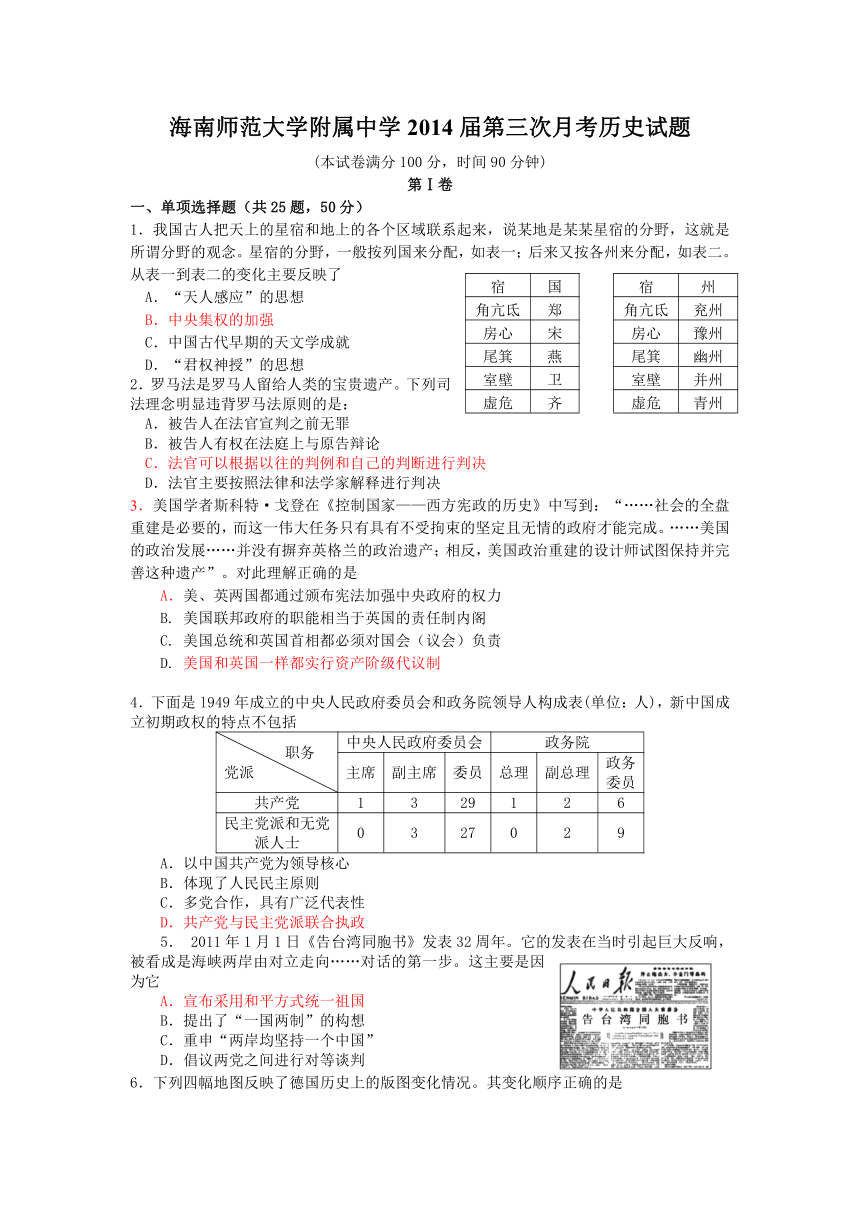

1.我国古人把天上的星宿和地上的各个区域联系起来,说某地是某某星宿的分野,这就是所谓分野的观念。星宿的分野,一般按列国来分配,如表一;后来又按各州来分配,如表二。从表一到表二的变化主要反映了

A.“天人感应”的思想

B.中央集权的加强

C.中国古代早期的天文学成就

D.“君权神授”的思想

2.罗马法是罗马人留给人类的宝贵遗产。下列司法理念明显违背罗马法原则的是:

A.被告人在法官宣判之前无罪

B.被告人有权在法庭上与原告辩论

C.法官可以根据以往的判例和自己的判断进行判决

D.法官主要按照法律和法学家解释进行判决

3.美国学者斯科特·戈登在《控制国家——西方宪政的历史》中写到:“……社会的全盘重建是必要的,而这一伟大任务只有具有不受拘束的坚定且无情的政府才能完成。……美国的政治发展……并没有摒弃英格兰的政治遗产;相反,美国政治重建的设计师试图保持并完善这种遗产”。对此理解正确的是

A.美、英两国都通过颁布宪法加强中央政府的权力

B. 美国联邦政府的职能相当于英国的责任制内阁

C. 美国总统和英国首相都必须对国会(议会)负责

D. 美国和英国一样都实行资产阶级代议制

4.下面是l949年成立的中央人民政府委员会和政务院领导人构成表(单位:人),新中国成立初期政权的特点不包括

职务

党派

中央人民政府委员会

政务院

主席

副主席

委员

总理

副总理

政务

委员

共产党

1

3

29

1

2

6

民主党派和无党

派人士

0

3

27

0

2

9

A.以中国共产党为领导核心

B.体现了人民民主原则

C.多党合作,具有广泛代表性

D.共产党与民主党派联合执政

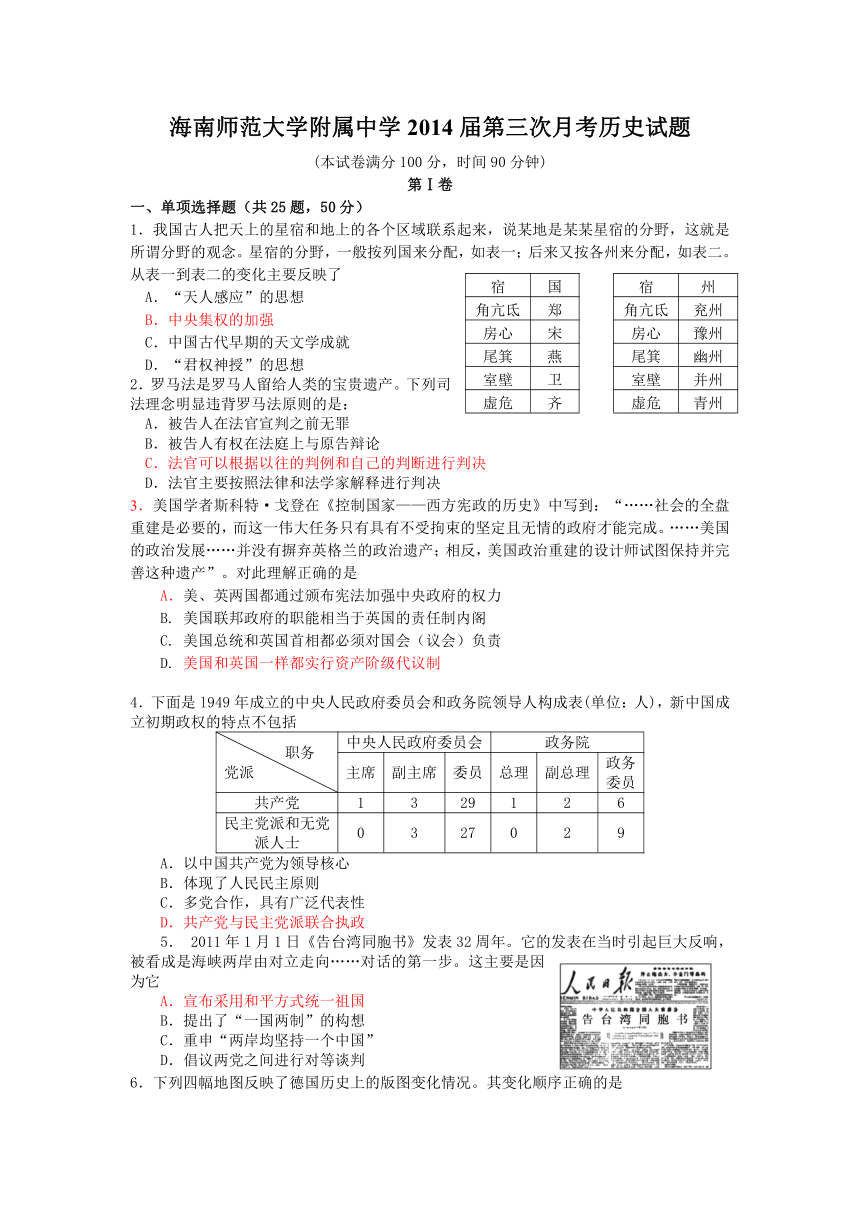

5. 2011年1月1日《告台湾同胞书》发表32周年。它的发表在当时引起巨大反响,被看成是海峡两岸由对立走向……对话的第一步。这主要是因为它

A.宣布采用和平方式统一祖国

B.提出了“一国两制”的构想

C.重申“两岸均坚持一个中国”

D.倡议两党之间进行对等谈判

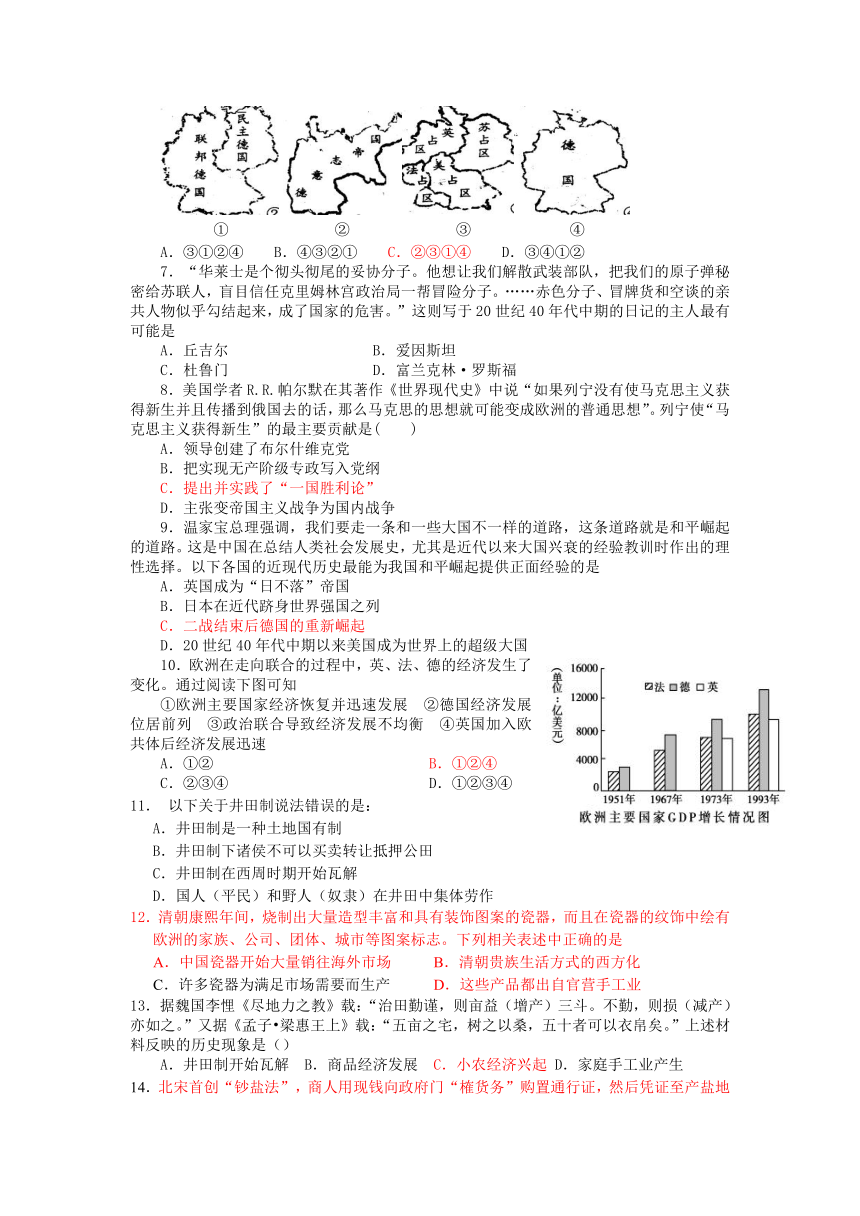

6.下列四幅地图反映了德国历史上的版图变化情况。其变化顺序正确的是

① ② ③ ④

A.③①②④ B.④③②① C.②③①④ D.③④①②

7.“华莱士是个彻头彻尾的妥协分子。他想让我们解散武装部队,把我们的原子弹秘密给苏联人,盲目信任克里姆林宫政治局一帮冒险分子。……赤色分子、冒牌货和空谈的亲共人物似乎勾结起来,成了国家的危害。”这则写于20世纪40年代中期的日记的主人最有可能是

A.丘吉尔 B.爱因斯坦

C.杜鲁门 D.富兰克林·罗斯福

8.美国学者R.R.帕尔默在其著作《世界现代史》中说“如果列宁没有使马克思主义获得新生并且传播到俄国去的话,那么马克思的思想就可能变成欧洲的普通思想”。列宁使“马克思主义获得新生”的最主要贡献是( )

A.领导创建了布尔什维克党

B.把实现无产阶级专政写入党纲

C.提出并实践了“一国胜利论”

D.主张变帝国主义战争为国内战争

9.温家宝总理强调,我们要走一条和一些大国不一样的道路,这条道路就是和平崛起的道路。这是中国在总结人类社会发展史,尤其是近代以来大国兴衰的经验教训时作出的理性选择。以下各国的近现代历史最能为我国和平崛起提供正面经验的是

A.英国成为“日不落”帝国

B.日本在近代跻身世界强国之列

C.二战结束后德国的重新崛起

D.20世纪40年代中期以来美国成为世界上的超级大国

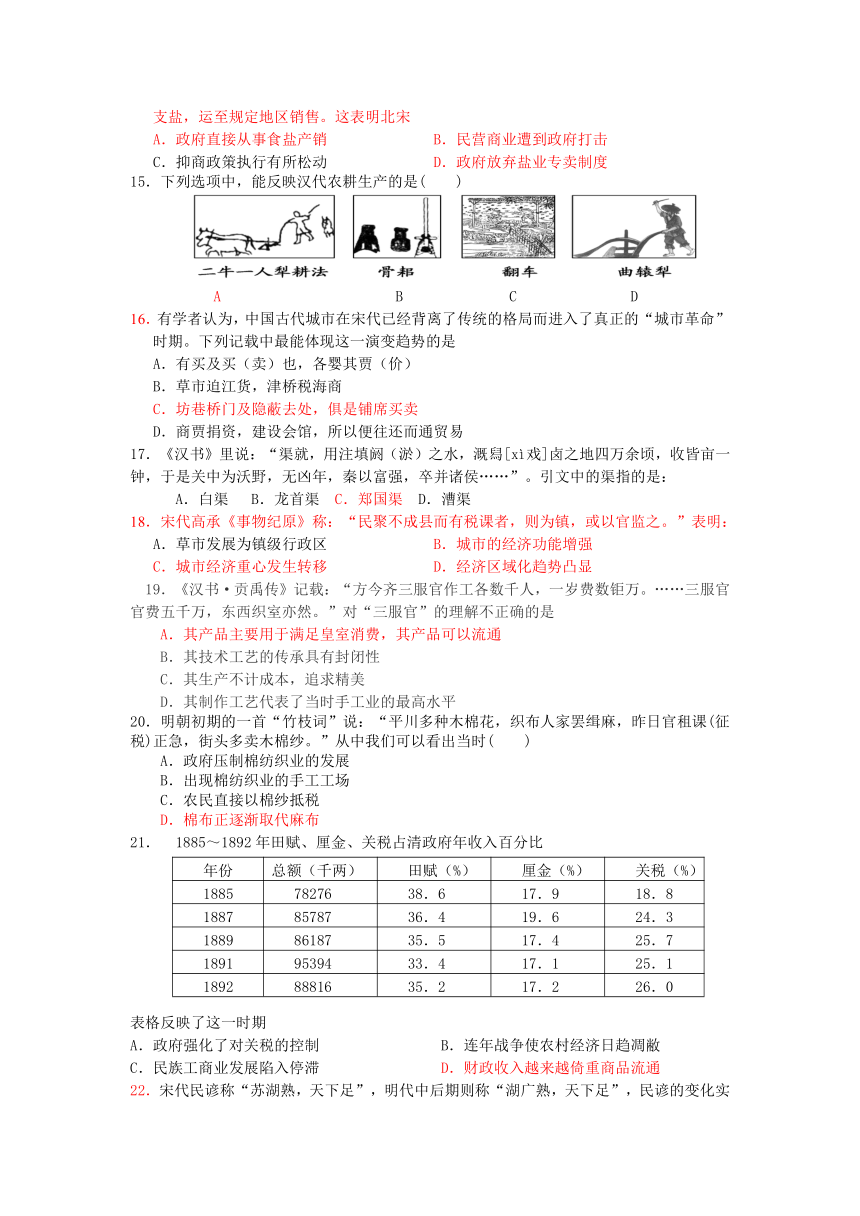

10.欧洲在走向联合的过程中,英、法、德的经济发生了变化。通过阅读下图可知

①欧洲主要国家经济恢复并迅速发展 ②德国经济发展位居前列 ③政治联合导致经济发展不均衡 ④英国加入欧共体后经济发展迅速

A.①② B.①②④

C.②③④ D.①②③④

11. 以下关于井田制说法错误的是:

A.井田制是一种土地国有制

B.井田制下诸侯不可以买卖转让抵押公田

C.井田制在西周时期开始瓦解

D.国人(平民)和野人(奴隶)在井田中集体劳作

12.清朝康熙年间,烧制出大量造型丰富和具有装饰图案的瓷器,而且在瓷器的纹饰中绘有欧洲的家族、公司、团体、城市等图案标志。下列相关表述中正确的是

A.中国瓷器开始大量销往海外市场 B.清朝贵族生活方式的西方化

C.许多瓷器为满足市场需要而生产 D.这些产品都出自官营手工业

13.据魏国李悝《尽地力之教》载:“治田勤谨,则亩益(增产)三斗。不勤,则损(减产)亦如之。”又据《孟子?梁惠王上》载:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。”上述材料反映的历史现象是()

A.井田制开始瓦解 B.商品经济发展 C.小农经济兴起 D.家庭手工业产生

14.北宋首创“钞盐法”,商人用现钱向政府门“榷货务”购置通行证,然后凭证至产盐地支盐,运至规定地区销售。这表明北宋

A.政府直接从事食盐产销 B.民营商业遭到政府打击

C.抑商政策执行有所松动 D.政府放弃盐业专卖制度

15.下列选项中,能反映汉代农耕生产的是( )

A B C D

16.有学者认为,中国古代城市在宋代已经背离了传统的格局而进入了真正的“城市革命”时期。下列记载中最能体现这一演变趋势的是

A.有买及买(卖)也,各婴其贾(价)

B.草市迫江货,津桥税海商

C.坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖

D.商贾捐资,建设会馆,所以便往还而通贸易

17.《汉书》里说:“渠就,用注填阏(淤)之水,溉舄[xì戏]卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯……”。引文中的渠指的是:

A.白渠 B.龙首渠 C.郑国渠 D.漕渠

18.宋代高承《事物纪原》称:“民聚不成县而有税课者,则为镇,或以官监之。”表明:

A.草市发展为镇级行政区 B.城市的经济功能增强

C.城市经济重心发生转移 D.经济区域化趋势凸显

19.《汉书·贡禹传》记载:“方今齐三服官作工各数千人,一岁费数钜万。……三服官官费五千万,东西织室亦然。”对“三服官”的理解不正确的是

A.其产品主要用于满足皇室消费,其产品可以流通

B.其技术工艺的传承具有封闭性

C.其生产不计成本,追求精美

D.其制作工艺代表了当时手工业的最高水平

20.明朝初期的一首“竹枝词”说:“平川多种木棉花,织布人家罢缉麻,昨日官租课(征税)正急,街头多卖木棉纱。”从中我们可以看出当时( )

A.政府压制棉纺织业的发展

B.出现棉纺织业的手工工场

C.农民直接以棉纱抵税

D.棉布正逐渐取代麻布

21. 1885~1892年田赋、厘金、关税占清政府年收入百分比

年份

总额(千两)

田赋(%)

厘金(%)

关税(%)

1885

78276

38.6

17.9

18.8

1887

85787

36.4

19.6

24.3

1889

86187

35.5

17.4

25.7

1891

95394

33.4

17.1

25.1

1892

88816

35.2

17.2

26.0

表格反映了这一时期

A.政府强化了对关税的控制 B.连年战争使农村经济日趋凋敝

C.民族工商业发展陷入停滞 D.财政收入越来越倚重商品流通

22.宋代民谚称“苏湖熟,天下足”,明代中后期则称“湖广熟,天下足”,民谚的变化实际上折射了(换了此题)

A.经济重心的不断南移 B.江浙地区的经济衰退

C.湖广经济超越了江浙 D.江浙经济结构的变动

23.成语“朝秦暮楚”有多种解释,如比喻立场不坚定。假如用在商业上,该成语可以从侧面反映中国古代:①商人为获利而往来奔波 ②商业交通比较发达 ③长途贩运的商业现象 ④秦楚两地商业最发达

A.①②③ B.①④

C.①②③④ D.②③④

24.顺治二年(1645),清政府宣布“除豁直省匠籍,免征京班匠银”;康熙三年(1664)规定班匠银(班匠银,手工业者缴纳的徭役替代税)改入条鞭内征收,从三十六年起,以浙江为始,各省又陆续将其摊入地亩。随着代役银负担的解除,匠籍制度实际不再存在。这表明

A 社会各阶层已经取得了政治上的平等地位

B.国家对民众的人身控制进一步减弱

C.国家不再经办官营手工业

D.人头税正式废除

25.“洪武四年十二月,‘诏吴王左相靖海侯吴桢,籍方国珍所部温、台、庆三府军士……隶各卫为军,仍禁濒海民不得私出海’。”下述对材料中政策理解不正确的是( )

A.妨碍了海外市场的开拓和资本主义萌芽的滋长

B.促进了官方朝贡贸易的发展

C.严格禁止了对外贸易

D.使中国逐渐落后于世界潮流

第Ⅱ卷

二、非选择题(共4题,50分)

26.(12分)阅读相关材料,回答下列问题:

材料一:50年代中期,中共对苏共二十大的方针路线,特别是对赫鲁晓夫作的《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,全盘否定斯大林表示不满和震惊。同时赫鲁晓夫对中国的大跃进、人民公社化等社会主义探索问题及炮击金门等横加指责。对华关系施展家长式作风,并且在试图利用联合舰队、长波电台等控制中国。1960年苏联政府召回在华工作的1390名苏联专家。 1969年大批苏联军队两次入侵珍宝岛,制造了“珍宝岛事件”的边境冲突。

材料二:1965年美国对越战争升级,直接出动地面部队攻击北越,直接威胁到中国西南方向的安全,又与台湾国民党勾结对大陆不断进行高空侦察。

1962年10月后引发了一场大规模的中印边界武装冲突。1967年8月22日晚,造反派红卫兵冲入英国代办处放火,制造了一起严重的外交事件。1966年后,中国同建交或半建交的40多个国家中的近30个国家发生了外交纠纷。毛泽东在一次会议上感慨地说:“我们现在孤立了,没有人理我们了”。

材料三 在20世纪60年代到70年代,中国一方面拒绝各种形式的外来援助,另一方面则对阿尔巴尼亚、越南等国给予了大规模的全面援助。在1961年-1969年间,中国总共向阿尔巴尼亚提供了15.5亿人民币的无息贷款。越战升级后中国领导人对此作出强烈反应,全力支持越共的反美斗争,截止越战结束我国援越耗费200亿美元。

结合材料一及所学知识分析六十年代中苏关系恶化的原因?(8分)

苏联的大国作风损害中国国家利益(或者国家利益冲突);中苏两党在意识形态领域的分歧(或者在对斯大林的评价方面意见不同);赫鲁晓夫的个人因素;冷战因素影响(言之有理即可得分)

据材料一、二概括指出当时“我们现在孤立了,没有人理我们了”的依据是什么?(3分)

苏联对华采取敌对政策,美国依然敌视中国,文革“左”的错误深入外交领域

(3)据材料三概括总结六十年代我国对外援助的特点。(3分)

不依国情,超出国力;援外行动盲目;受意识形态的束缚。

27. 阅读相关材料,回答下列问题:

材料一 二战临近结束时,这种共同的危险促成的合作开始动摇。合作者们为了各自心目中的国家利益宁愿牺牲团结。因此,随着和平的到来,大同盟内部不和而分裂了,两、三年内便为时常想要变成热战的冷战所取代。

——《全球通史》

“一道铁幕已经在整个欧洲大陆降下。”和平鸽无法穿越这道铁幕,世界被划分为东方和西方。

——《大国崛起》

材料二 战后欧洲合作与发展,是一个让人心动的选项。合作是从……这两个欧洲中西部面积最大的国家开始的,这两国是宿怨深厚的邻居,在二战前的1100多年中,他们一共打了200多场战争,平均5年就开战一次。……历史给这两个持续对抗了几个世纪的国家两败俱伤的惨痛教训,也启迪了他们相逢一笑泯恩仇的政治智慧。

——《大国崛起》

(1)材料1中“东方和西方”的核心国家各是谁?两国关系发生了怎样的变化?举出反映两国关系新变化的两个事例。

苏联和美国。(1分)美苏由战时的盟友变为战后的对手。(1分)冷战,北约组织、华约组织成立,柏林墙修建,古巴导弹危机。(2分)

(2)材料2中“相逢一笑泯恩仇”指的是哪两个国家?两国关系发生了怎样的变化?举出反映两国关系新变化的两个事例。

法、德。(1分)由千年的宿敌走向合作。(1分)煤钢共同体成立、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体成立(《欧洲煤钢联营条约》、《罗马条约》签订),欧共体形成。(2分)

(3)结合材料说明导致大国关系发生变化的根本原因。以上大国关系的变化对当时世界格局产生了怎样的影响?

国家利益。(2分)美苏冷战使战后两极对峙格局形成;欧共体的形成是对美国霸权的挑战,也对美苏两极格局产生了冲击。(2分)

28.阅读相关材料,回答下列问题:

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 福建泉州在南宋地位特殊,许多皇族在此居住,数量仅次京城临安,为南宋陪都。进出口贸易繁华,入口税高达100万缗,政府鼓励对外贸易,阿拉伯商人蒲寿庚,因招外商成绩显著,被任命泉州市舶使。

材料二 元初,元世祖忽必烈委任弃宋投元的阿拉伯人蒲寿庚招徕蕃商互市。泉州与98个国家和地区进行经济贸易文化联系,“海上丝绸之路”达到鼎盛时期。马可·波罗以及摩洛哥旅行家伊本·白图泰都盛赞泉州港与亚历山大港并驾齐驱。

材料三 到了明清时期,泉州港由盛转衰。以致后来渐不为人所知。19世纪时,马可·波罗《游记》提到的世界最大港口ZAITUN究竟在哪里?是不是在泉州?外国学者为此地名争论不休,竟不知刺桐即是泉州的别称。

(1)据材料一,概括指出南宋泉州特殊地位形成的原因。(3分)

原因:政治重心南移;经济重心南移;对外贸易发达。(1点1分,共3分,采点与采意相结合给分,若答金兵南下等言之成理的答案也可酌情给分

(2)依据材料二,归纳泉州港在元代繁荣的具体表现。(3分)

对外贸易范围广,海上丝绸之路畅通,具有国际声誉

(3)依据材料三并结合所学知识分析泉州港在明清衰落的原因。从泉州港的衰落总结影响港口兴衰的因素。(6分)

海禁政策,迁界;南京条约没有进入五口通商之列;港口淤泥导致水浅。

国家政策、港口自身条件、港口联系范围、港口周边商品经济发展状况。

29.阅读相关材料,回答下列问题:

唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐朝推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。(6分)

土地兼并严重,户口不实,贫富两极分化,国家财政紧张,均田制遭到破坏,租庸调无法实施,国家财政收入减少.

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。(6分)

从以人丁为主到以土地财产为主,赋税负担相对公平;简化了税制,扩大了纳税的面;朝廷收入增加;人身依附有所松弛。(任一点给2分,共6分)

(本试卷满分100分,时间90分钟)

第Ⅰ卷

一、单项选择题(共25题,50分)

宿

州

角亢氐

兖州

房心

豫州

尾箕

幽州

室壁

并州

虚危

青州

宿

国

角亢氐

郑

房心

宋

尾箕

燕

室壁

卫

虚危

齐

1.我国古人把天上的星宿和地上的各个区域联系起来,说某地是某某星宿的分野,这就是所谓分野的观念。星宿的分野,一般按列国来分配,如表一;后来又按各州来分配,如表二。从表一到表二的变化主要反映了

A.“天人感应”的思想

B.中央集权的加强

C.中国古代早期的天文学成就

D.“君权神授”的思想

2.罗马法是罗马人留给人类的宝贵遗产。下列司法理念明显违背罗马法原则的是:

A.被告人在法官宣判之前无罪

B.被告人有权在法庭上与原告辩论

C.法官可以根据以往的判例和自己的判断进行判决

D.法官主要按照法律和法学家解释进行判决

3.美国学者斯科特·戈登在《控制国家——西方宪政的历史》中写到:“……社会的全盘重建是必要的,而这一伟大任务只有具有不受拘束的坚定且无情的政府才能完成。……美国的政治发展……并没有摒弃英格兰的政治遗产;相反,美国政治重建的设计师试图保持并完善这种遗产”。对此理解正确的是

A.美、英两国都通过颁布宪法加强中央政府的权力

B. 美国联邦政府的职能相当于英国的责任制内阁

C. 美国总统和英国首相都必须对国会(议会)负责

D. 美国和英国一样都实行资产阶级代议制

4.下面是l949年成立的中央人民政府委员会和政务院领导人构成表(单位:人),新中国成立初期政权的特点不包括

职务

党派

中央人民政府委员会

政务院

主席

副主席

委员

总理

副总理

政务

委员

共产党

1

3

29

1

2

6

民主党派和无党

派人士

0

3

27

0

2

9

A.以中国共产党为领导核心

B.体现了人民民主原则

C.多党合作,具有广泛代表性

D.共产党与民主党派联合执政

5. 2011年1月1日《告台湾同胞书》发表32周年。它的发表在当时引起巨大反响,被看成是海峡两岸由对立走向……对话的第一步。这主要是因为它

A.宣布采用和平方式统一祖国

B.提出了“一国两制”的构想

C.重申“两岸均坚持一个中国”

D.倡议两党之间进行对等谈判

6.下列四幅地图反映了德国历史上的版图变化情况。其变化顺序正确的是

① ② ③ ④

A.③①②④ B.④③②① C.②③①④ D.③④①②

7.“华莱士是个彻头彻尾的妥协分子。他想让我们解散武装部队,把我们的原子弹秘密给苏联人,盲目信任克里姆林宫政治局一帮冒险分子。……赤色分子、冒牌货和空谈的亲共人物似乎勾结起来,成了国家的危害。”这则写于20世纪40年代中期的日记的主人最有可能是

A.丘吉尔 B.爱因斯坦

C.杜鲁门 D.富兰克林·罗斯福

8.美国学者R.R.帕尔默在其著作《世界现代史》中说“如果列宁没有使马克思主义获得新生并且传播到俄国去的话,那么马克思的思想就可能变成欧洲的普通思想”。列宁使“马克思主义获得新生”的最主要贡献是( )

A.领导创建了布尔什维克党

B.把实现无产阶级专政写入党纲

C.提出并实践了“一国胜利论”

D.主张变帝国主义战争为国内战争

9.温家宝总理强调,我们要走一条和一些大国不一样的道路,这条道路就是和平崛起的道路。这是中国在总结人类社会发展史,尤其是近代以来大国兴衰的经验教训时作出的理性选择。以下各国的近现代历史最能为我国和平崛起提供正面经验的是

A.英国成为“日不落”帝国

B.日本在近代跻身世界强国之列

C.二战结束后德国的重新崛起

D.20世纪40年代中期以来美国成为世界上的超级大国

10.欧洲在走向联合的过程中,英、法、德的经济发生了变化。通过阅读下图可知

①欧洲主要国家经济恢复并迅速发展 ②德国经济发展位居前列 ③政治联合导致经济发展不均衡 ④英国加入欧共体后经济发展迅速

A.①② B.①②④

C.②③④ D.①②③④

11. 以下关于井田制说法错误的是:

A.井田制是一种土地国有制

B.井田制下诸侯不可以买卖转让抵押公田

C.井田制在西周时期开始瓦解

D.国人(平民)和野人(奴隶)在井田中集体劳作

12.清朝康熙年间,烧制出大量造型丰富和具有装饰图案的瓷器,而且在瓷器的纹饰中绘有欧洲的家族、公司、团体、城市等图案标志。下列相关表述中正确的是

A.中国瓷器开始大量销往海外市场 B.清朝贵族生活方式的西方化

C.许多瓷器为满足市场需要而生产 D.这些产品都出自官营手工业

13.据魏国李悝《尽地力之教》载:“治田勤谨,则亩益(增产)三斗。不勤,则损(减产)亦如之。”又据《孟子?梁惠王上》载:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。”上述材料反映的历史现象是()

A.井田制开始瓦解 B.商品经济发展 C.小农经济兴起 D.家庭手工业产生

14.北宋首创“钞盐法”,商人用现钱向政府门“榷货务”购置通行证,然后凭证至产盐地支盐,运至规定地区销售。这表明北宋

A.政府直接从事食盐产销 B.民营商业遭到政府打击

C.抑商政策执行有所松动 D.政府放弃盐业专卖制度

15.下列选项中,能反映汉代农耕生产的是( )

A B C D

16.有学者认为,中国古代城市在宋代已经背离了传统的格局而进入了真正的“城市革命”时期。下列记载中最能体现这一演变趋势的是

A.有买及买(卖)也,各婴其贾(价)

B.草市迫江货,津桥税海商

C.坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖

D.商贾捐资,建设会馆,所以便往还而通贸易

17.《汉书》里说:“渠就,用注填阏(淤)之水,溉舄[xì戏]卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯……”。引文中的渠指的是:

A.白渠 B.龙首渠 C.郑国渠 D.漕渠

18.宋代高承《事物纪原》称:“民聚不成县而有税课者,则为镇,或以官监之。”表明:

A.草市发展为镇级行政区 B.城市的经济功能增强

C.城市经济重心发生转移 D.经济区域化趋势凸显

19.《汉书·贡禹传》记载:“方今齐三服官作工各数千人,一岁费数钜万。……三服官官费五千万,东西织室亦然。”对“三服官”的理解不正确的是

A.其产品主要用于满足皇室消费,其产品可以流通

B.其技术工艺的传承具有封闭性

C.其生产不计成本,追求精美

D.其制作工艺代表了当时手工业的最高水平

20.明朝初期的一首“竹枝词”说:“平川多种木棉花,织布人家罢缉麻,昨日官租课(征税)正急,街头多卖木棉纱。”从中我们可以看出当时( )

A.政府压制棉纺织业的发展

B.出现棉纺织业的手工工场

C.农民直接以棉纱抵税

D.棉布正逐渐取代麻布

21. 1885~1892年田赋、厘金、关税占清政府年收入百分比

年份

总额(千两)

田赋(%)

厘金(%)

关税(%)

1885

78276

38.6

17.9

18.8

1887

85787

36.4

19.6

24.3

1889

86187

35.5

17.4

25.7

1891

95394

33.4

17.1

25.1

1892

88816

35.2

17.2

26.0

表格反映了这一时期

A.政府强化了对关税的控制 B.连年战争使农村经济日趋凋敝

C.民族工商业发展陷入停滞 D.财政收入越来越倚重商品流通

22.宋代民谚称“苏湖熟,天下足”,明代中后期则称“湖广熟,天下足”,民谚的变化实际上折射了(换了此题)

A.经济重心的不断南移 B.江浙地区的经济衰退

C.湖广经济超越了江浙 D.江浙经济结构的变动

23.成语“朝秦暮楚”有多种解释,如比喻立场不坚定。假如用在商业上,该成语可以从侧面反映中国古代:①商人为获利而往来奔波 ②商业交通比较发达 ③长途贩运的商业现象 ④秦楚两地商业最发达

A.①②③ B.①④

C.①②③④ D.②③④

24.顺治二年(1645),清政府宣布“除豁直省匠籍,免征京班匠银”;康熙三年(1664)规定班匠银(班匠银,手工业者缴纳的徭役替代税)改入条鞭内征收,从三十六年起,以浙江为始,各省又陆续将其摊入地亩。随着代役银负担的解除,匠籍制度实际不再存在。这表明

A 社会各阶层已经取得了政治上的平等地位

B.国家对民众的人身控制进一步减弱

C.国家不再经办官营手工业

D.人头税正式废除

25.“洪武四年十二月,‘诏吴王左相靖海侯吴桢,籍方国珍所部温、台、庆三府军士……隶各卫为军,仍禁濒海民不得私出海’。”下述对材料中政策理解不正确的是( )

A.妨碍了海外市场的开拓和资本主义萌芽的滋长

B.促进了官方朝贡贸易的发展

C.严格禁止了对外贸易

D.使中国逐渐落后于世界潮流

第Ⅱ卷

二、非选择题(共4题,50分)

26.(12分)阅读相关材料,回答下列问题:

材料一:50年代中期,中共对苏共二十大的方针路线,特别是对赫鲁晓夫作的《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,全盘否定斯大林表示不满和震惊。同时赫鲁晓夫对中国的大跃进、人民公社化等社会主义探索问题及炮击金门等横加指责。对华关系施展家长式作风,并且在试图利用联合舰队、长波电台等控制中国。1960年苏联政府召回在华工作的1390名苏联专家。 1969年大批苏联军队两次入侵珍宝岛,制造了“珍宝岛事件”的边境冲突。

材料二:1965年美国对越战争升级,直接出动地面部队攻击北越,直接威胁到中国西南方向的安全,又与台湾国民党勾结对大陆不断进行高空侦察。

1962年10月后引发了一场大规模的中印边界武装冲突。1967年8月22日晚,造反派红卫兵冲入英国代办处放火,制造了一起严重的外交事件。1966年后,中国同建交或半建交的40多个国家中的近30个国家发生了外交纠纷。毛泽东在一次会议上感慨地说:“我们现在孤立了,没有人理我们了”。

材料三 在20世纪60年代到70年代,中国一方面拒绝各种形式的外来援助,另一方面则对阿尔巴尼亚、越南等国给予了大规模的全面援助。在1961年-1969年间,中国总共向阿尔巴尼亚提供了15.5亿人民币的无息贷款。越战升级后中国领导人对此作出强烈反应,全力支持越共的反美斗争,截止越战结束我国援越耗费200亿美元。

结合材料一及所学知识分析六十年代中苏关系恶化的原因?(8分)

苏联的大国作风损害中国国家利益(或者国家利益冲突);中苏两党在意识形态领域的分歧(或者在对斯大林的评价方面意见不同);赫鲁晓夫的个人因素;冷战因素影响(言之有理即可得分)

据材料一、二概括指出当时“我们现在孤立了,没有人理我们了”的依据是什么?(3分)

苏联对华采取敌对政策,美国依然敌视中国,文革“左”的错误深入外交领域

(3)据材料三概括总结六十年代我国对外援助的特点。(3分)

不依国情,超出国力;援外行动盲目;受意识形态的束缚。

27. 阅读相关材料,回答下列问题:

材料一 二战临近结束时,这种共同的危险促成的合作开始动摇。合作者们为了各自心目中的国家利益宁愿牺牲团结。因此,随着和平的到来,大同盟内部不和而分裂了,两、三年内便为时常想要变成热战的冷战所取代。

——《全球通史》

“一道铁幕已经在整个欧洲大陆降下。”和平鸽无法穿越这道铁幕,世界被划分为东方和西方。

——《大国崛起》

材料二 战后欧洲合作与发展,是一个让人心动的选项。合作是从……这两个欧洲中西部面积最大的国家开始的,这两国是宿怨深厚的邻居,在二战前的1100多年中,他们一共打了200多场战争,平均5年就开战一次。……历史给这两个持续对抗了几个世纪的国家两败俱伤的惨痛教训,也启迪了他们相逢一笑泯恩仇的政治智慧。

——《大国崛起》

(1)材料1中“东方和西方”的核心国家各是谁?两国关系发生了怎样的变化?举出反映两国关系新变化的两个事例。

苏联和美国。(1分)美苏由战时的盟友变为战后的对手。(1分)冷战,北约组织、华约组织成立,柏林墙修建,古巴导弹危机。(2分)

(2)材料2中“相逢一笑泯恩仇”指的是哪两个国家?两国关系发生了怎样的变化?举出反映两国关系新变化的两个事例。

法、德。(1分)由千年的宿敌走向合作。(1分)煤钢共同体成立、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体成立(《欧洲煤钢联营条约》、《罗马条约》签订),欧共体形成。(2分)

(3)结合材料说明导致大国关系发生变化的根本原因。以上大国关系的变化对当时世界格局产生了怎样的影响?

国家利益。(2分)美苏冷战使战后两极对峙格局形成;欧共体的形成是对美国霸权的挑战,也对美苏两极格局产生了冲击。(2分)

28.阅读相关材料,回答下列问题:

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 福建泉州在南宋地位特殊,许多皇族在此居住,数量仅次京城临安,为南宋陪都。进出口贸易繁华,入口税高达100万缗,政府鼓励对外贸易,阿拉伯商人蒲寿庚,因招外商成绩显著,被任命泉州市舶使。

材料二 元初,元世祖忽必烈委任弃宋投元的阿拉伯人蒲寿庚招徕蕃商互市。泉州与98个国家和地区进行经济贸易文化联系,“海上丝绸之路”达到鼎盛时期。马可·波罗以及摩洛哥旅行家伊本·白图泰都盛赞泉州港与亚历山大港并驾齐驱。

材料三 到了明清时期,泉州港由盛转衰。以致后来渐不为人所知。19世纪时,马可·波罗《游记》提到的世界最大港口ZAITUN究竟在哪里?是不是在泉州?外国学者为此地名争论不休,竟不知刺桐即是泉州的别称。

(1)据材料一,概括指出南宋泉州特殊地位形成的原因。(3分)

原因:政治重心南移;经济重心南移;对外贸易发达。(1点1分,共3分,采点与采意相结合给分,若答金兵南下等言之成理的答案也可酌情给分

(2)依据材料二,归纳泉州港在元代繁荣的具体表现。(3分)

对外贸易范围广,海上丝绸之路畅通,具有国际声誉

(3)依据材料三并结合所学知识分析泉州港在明清衰落的原因。从泉州港的衰落总结影响港口兴衰的因素。(6分)

海禁政策,迁界;南京条约没有进入五口通商之列;港口淤泥导致水浅。

国家政策、港口自身条件、港口联系范围、港口周边商品经济发展状况。

29.阅读相关材料,回答下列问题:

唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐朝推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。(6分)

土地兼并严重,户口不实,贫富两极分化,国家财政紧张,均田制遭到破坏,租庸调无法实施,国家财政收入减少.

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。(6分)

从以人丁为主到以土地财产为主,赋税负担相对公平;简化了税制,扩大了纳税的面;朝廷收入增加;人身依附有所松弛。(任一点给2分,共6分)

同课章节目录