3.2.3 酸碱中和滴定 课件 2022-2023学年高二上学期化学人教版(2019)选择性必修1(42张)

文档属性

| 名称 | 3.2.3 酸碱中和滴定 课件 2022-2023学年高二上学期化学人教版(2019)选择性必修1(42张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 232.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.3 酸碱中和滴定

第三章 水溶液中的离子反应与平衡

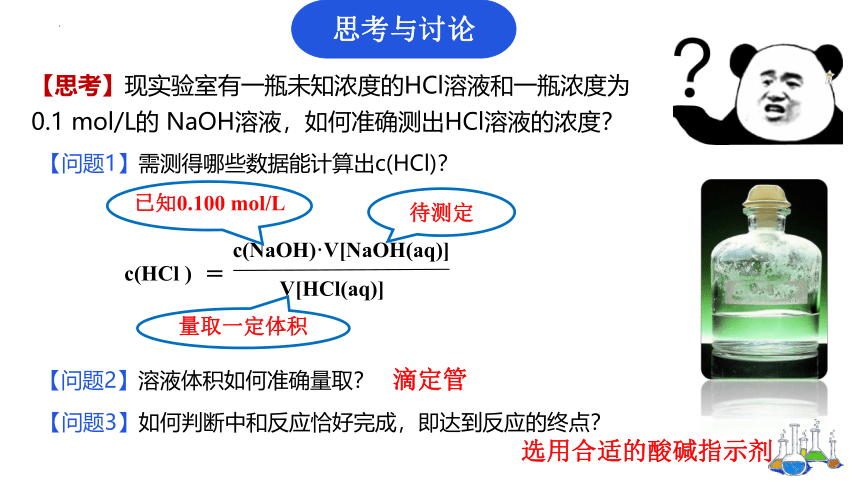

思考与讨论

【思考】现实验室有一瓶未知浓度的HCl溶液和一瓶浓度为0.1 mol/L的 NaOH溶液,如何准确测出HCl溶液的浓度?

c(NaOH)·V[NaOH(aq)]

V[HCl(aq)]

=

c(HCl )

【问题1】需测得哪些数据能计算出c(HCl)?

已知0.100 mol/L

量取一定体积

待测定

【问题2】溶液体积如何准确量取?

【问题3】如何判断中和反应恰好完成,即达到反应的终点?

滴定管

选用合适的酸碱指示剂

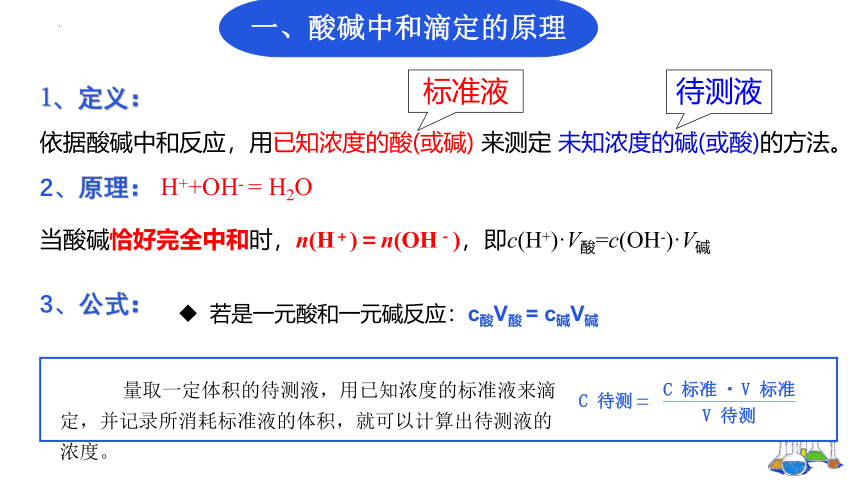

1、定义:

依据酸碱中和反应,用已知浓度的酸(或碱) 来测定 未知浓度的碱(或酸)的方法。

标准液

待测液

2、原理: H++OH- = H2O

当酸碱恰好完全中和时,n(H+)=n(OH-),即c(H+)·V酸=c(OH-)·V碱?

若是一元酸和一元碱反应:c酸V酸 = c碱V碱

一、酸碱中和滴定的原理

量取一定体积的待测液,用已知浓度的标准液来滴定,并记录所消耗标准液的体积,就可以计算出待测液的浓度。

C 待测

C 标准

V 标准

V 待测

3、公式:

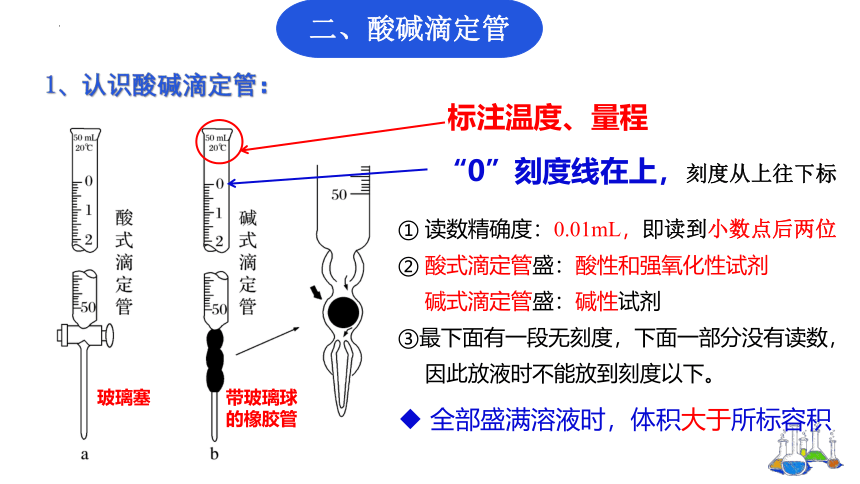

玻璃塞

带玻璃球的橡胶管

标注温度、量程

“0”刻度线在上,刻度从上往下标

① 读数精确度:0.01mL,即读到小数点后两位

② 酸式滴定管盛:酸性和强氧化性试剂

碱式滴定管盛:碱性试剂

③最下面有一段无刻度,下面一部分没有读数,

因此放液时不能放到刻度以下。

全部盛满溶液时,体积大于所标容积

1、认识酸碱滴定管:

二、酸碱滴定管

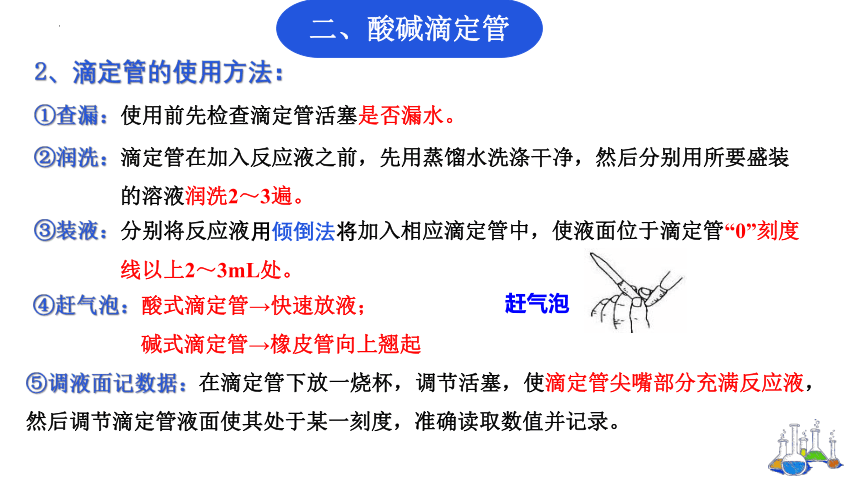

①查漏:使用前先检查滴定管活塞是否漏水。

②润洗:滴定管在加入反应液之前,先用蒸馏水洗涤干净,然后分别用所要盛装

的溶液润洗2~3遍。

③装液:分别将反应液用倾倒法将加入相应滴定管中,使液面位于滴定管“0”刻度

线以上2~3mL处。

⑤调液面记数据:在滴定管下放一烧杯,调节活塞,使滴定管尖嘴部分充满反应液,然后调节滴定管液面使其处于某一刻度,准确读取数值并记录。

④赶气泡:酸式滴定管→快速放液;

碱式滴定管→橡皮管向上翘起

二、酸碱滴定管

2、滴定管的使用方法:

赶气泡

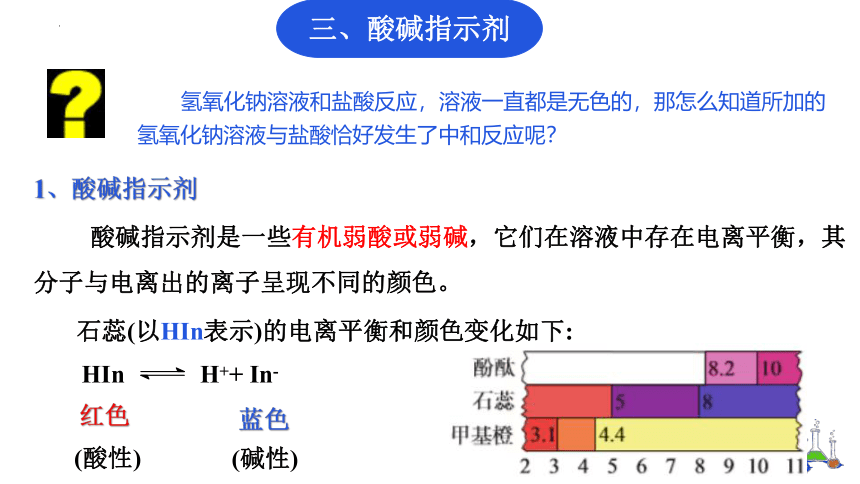

酸碱指示剂是一些有机弱酸或弱碱,它们在溶液中存在电离平衡,其分子与电离出的离子呈现不同的颜色。

1、酸碱指示剂

石蕊(以HIn表示)的电离平衡和颜色变化如下:

HIn H++ In-

红色

蓝色

(碱性)

(酸性)

三、酸碱指示剂

氢氧化钠溶液和盐酸反应,溶液一直都是无色的,那怎么知道所加的氢氧化钠溶液与盐酸恰好发生了中和反应呢?

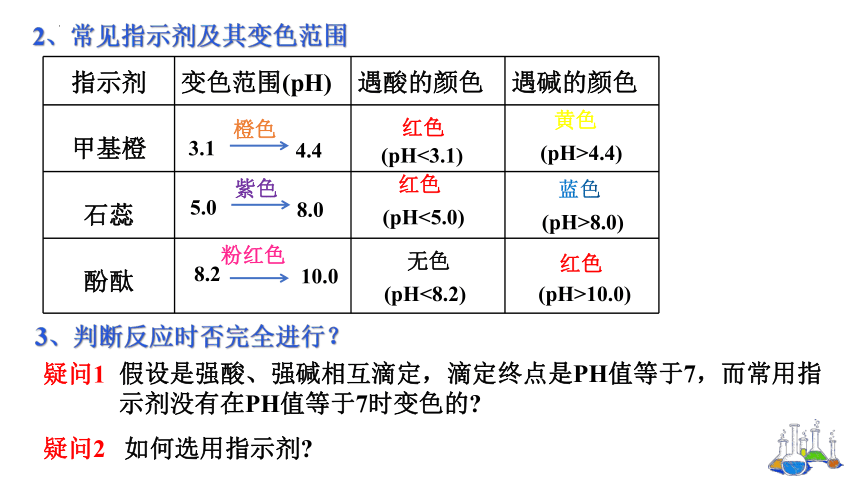

2、常见指示剂及其变色范围

3、判断反应时否完全进行?

假设是强酸、强碱相互滴定,滴定终点是PH值等于7,而常用指示剂没有在PH值等于7时变色的?

疑问1

疑问2

如何选用指示剂?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}指示剂

变色范围(pH)

遇酸的颜色

遇碱的颜色

甲基橙

石蕊

酚酞

3.1

4.4

橙色

红色

(pH<3.1)

黄色

(pH>4.4)

5.0

8.0

紫色

红色

(pH<5.0)

蓝色

(pH>8.0)

8.2

10.0

粉红色

无色

(pH<8.2)

红色

(pH>10.0)

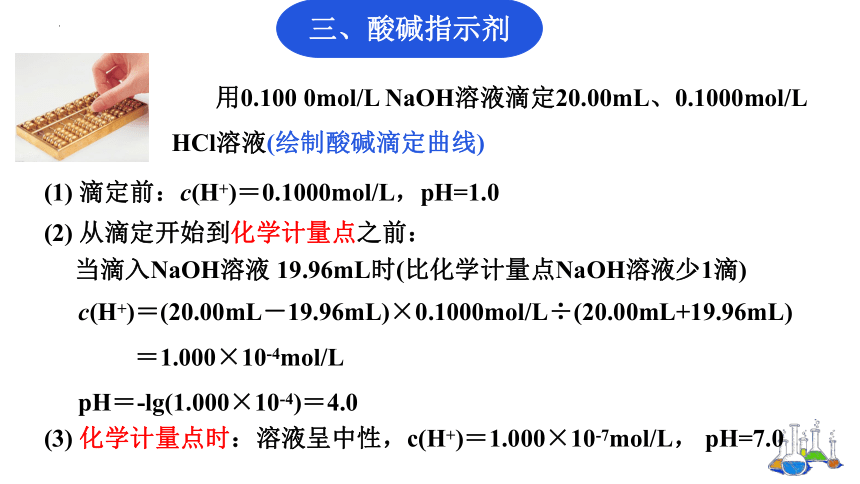

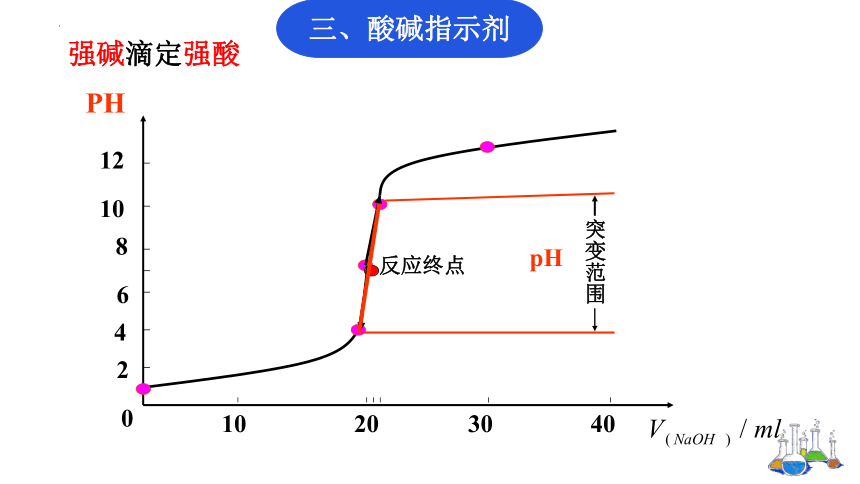

用0.100 0mol/L NaOH溶液滴定20.00mL、0.1000mol/L HCl溶液(绘制酸碱滴定曲线)

(1) 滴定前:c(H+)=0.1000mol/L,pH=1.0

(2) 从滴定开始到化学计量点之前:

当滴入NaOH溶液 19.96mL时(比化学计量点NaOH溶液少1滴)

c(H+)=(20.00mL-19.96mL)×0.1000mol/L÷(20.00mL+19.96mL)

=1.000×10-4mol/L

pH=-lg(1.000×10-4)=4.0

(3) 化学计量点时:溶液呈中性,c(H+)=1.000×10-7mol/L, pH=7.0

三、酸碱指示剂

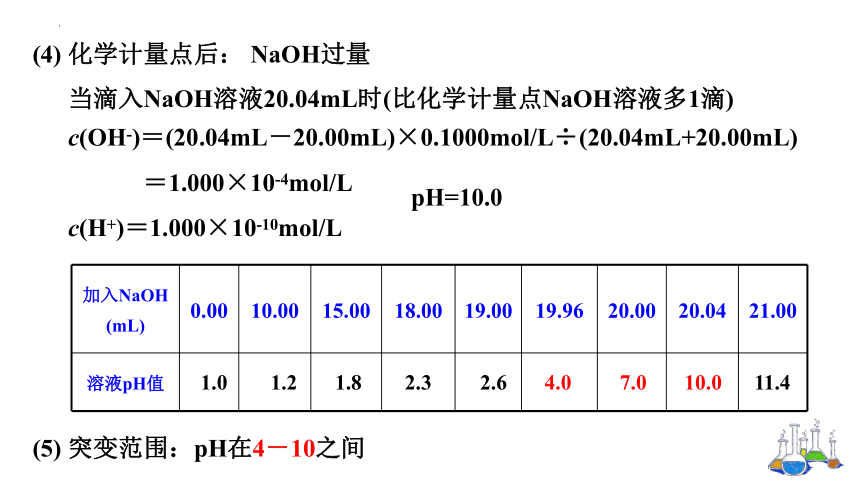

(4) 化学计量点后: NaOH过量

当滴入NaOH溶液20.04mL时(比化学计量点NaOH溶液多1滴)

c(OH-)=(20.04mL-20.00mL)×0.1000mol/L÷(20.04mL+20.00mL)

=1.000×10-4mol/L

c(H+)=1.000×10-10mol/L

pH=10.0

(5) 突变范围:pH在4-10之间

加入NaOH

(mL)

0.00

10.00

15.00

18.00

19.00

19.96

20.00

20.04

21.00

溶液pH值

1.0 1.2 1.8 2.3 2.6 4.0 7.0 10.0 11.4

PH

12

10

8

6

4

2

10

20

30

40

突变范围

反应终点

0

pH

强碱滴定强酸

三、酸碱指示剂

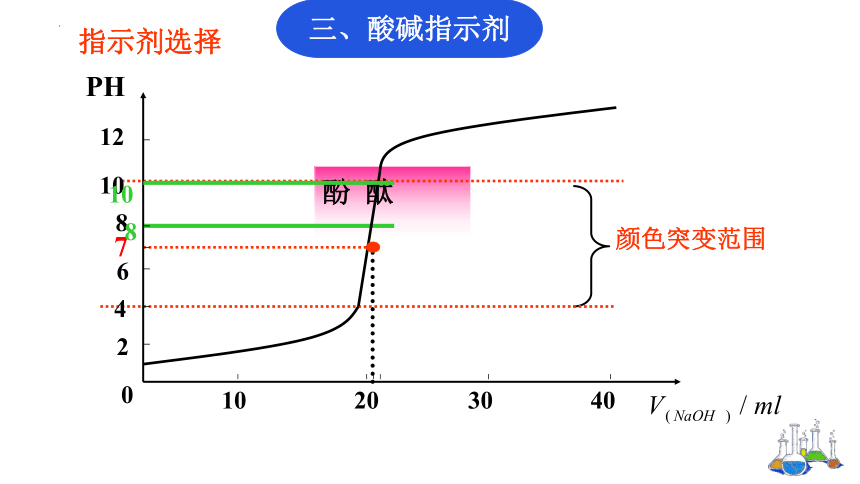

颜色突变范围

7

酚 酞

指示剂选择

PH

12

10

8

6

4

2

10

20

30

40

0

8

10

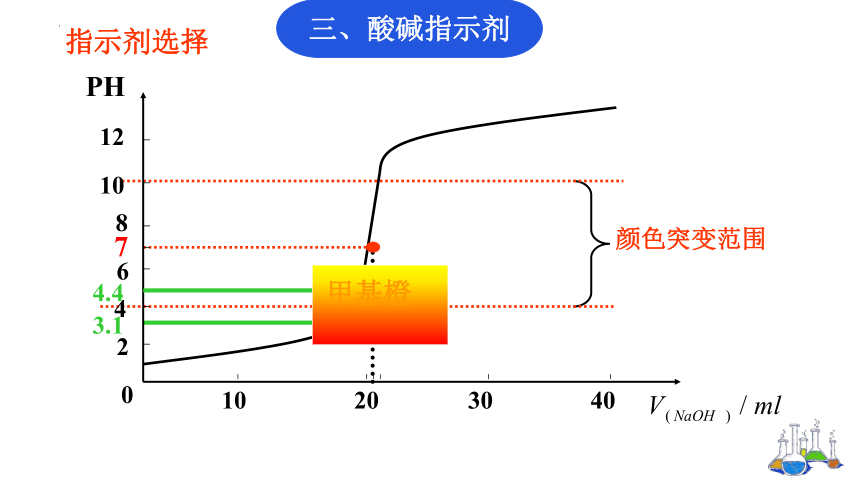

三、酸碱指示剂

颜色突变范围

7

PH

12

10

8

6

4

2

10

20

30

40

0

甲基橙

3.1

4.4

指示剂选择

三、酸碱指示剂

(1)选择指示剂:一般要求变色明显

4、指示剂的选择和滴定终点的判断

石蕊因没有明显的单一颜色变换,通常不用作指示剂通常不用作指示剂。

(2)使变色范围尽量与滴定终点溶液的酸碱性一致

强碱滴定强酸

强酸滴定强碱

酚 酞

无→粉红

粉红→无

甲基橙

橙→黄

黄→橙

① 强酸—强碱:选酚酞或甲基橙都可以

② 强酸滴定弱碱:滴定终点为酸性,选甲基橙

③ 强碱滴定弱酸:滴定终点为碱性,选酚酞

指示剂的用量:一般滴加2~3滴即可,不可多加

三、酸碱指示剂

四、酸碱中和滴定

1、实验仪器

仪器:酸式滴定管、碱式滴定管、锥形瓶、 铁架台、滴定管夹、烧杯、白纸

(有时还需要移液管)

四、酸碱中和滴定

(1)待测液 ?

(2)标准液 ?

(3)指示剂 ?

2、主要试剂

以P91实验为例:

锥形瓶用水洗干净即可,不能用待测液润洗

⑴滴定前准备:

①检查:先检查酸、碱滴定管是否漏水。

②润洗:先用水将滴定管洗涤干净,再分别用待装液润洗2~3次。

③装液:将酸、碱分别装入滴定管,使液面位于0刻度以上2~3 mL处。

④调液:调节活塞或玻璃球,赶气泡,使液面处于0刻度或0刻度以下。

⑤放液:从碱式滴定管中放出20mL的NaOH溶液于锥形瓶中,并滴2~3滴指示剂(甲基橙或酚酞)。

垫一张白纸

3、实验步骤:

四、酸碱中和滴定

滴速:先快后慢,当接近终点时,应一滴一摇。利用锥形瓶内壁承接尖嘴处悬挂的半滴溶液。

终点判断:当滴入最后半滴标准液时,刚好使锥形瓶中的溶液由粉红色变为无色,且半分钟内不变色,即到滴定终点。读数并记录。

⑵滴定:

四、酸碱中和滴定

1、用 0.1032mol/L的HCl溶液滴定25.00mL未知浓度的NaOH溶液,滴定完成时,用去HCl溶液27.84mL。通过中和滴定测得NaOH的物质的量浓度是多少?

【解析】一元酸和一元碱的中和滴定,有:

c(HCl) V[HCl(aq)]

V[NaOH(aq)]

=

c(NaOH )

=

0.1032 mol/L×0.02784 L

0.02500 L

= 0.1149mol/L

答:测得NaOH的物质的量浓度为0.1149mol/L

c酸.V酸=c碱.V碱

2、下面是一段关于酸碱中和实验操作的叙述:

①取一锥形瓶,用待测NaOH溶液润洗两次

②在锥形瓶中加入25.00 mL待测NaOH溶液

③加入几滴石蕊试液作指示剂

④取一支酸式滴定管,洗涤干净

⑤直接往酸式滴定管中注入标准酸溶液,进行滴定

⑥左手旋转滴定管的玻璃活塞,右手不停摇动锥形瓶

⑦两眼注视着滴定管内盐酸溶液液面下降,直至滴定终点。

文中所述操作有错误的序号为 ( )

A.④⑥⑦ B.①⑤⑥⑦

C.③⑤⑦ D.①③⑤⑦

D

学科网原创

【实验】用标准盐酸滴定未知浓度的氢氧化钠溶液

C待测=

c标准 · V标准

V待测

已知,定值

已知,定值

读数

五、误差分析

则:c待测的误差主要来自V标准

V标准偏大则c待测偏高;

V标准偏小则c待测偏低

1、读数引起的误差:

偏高

(1)滴定时起始读数正确,达到终点后仰视刻度线

五、误差分析

(2)滴定时起始读数正确,达到终点后俯视刻度线

偏低

五、误差分析

1、读数引起的误差:

(3)滴定前仰视刻度线,滴定后俯视刻度线

先偏大

后偏小

V=V(后)-V(前),读数偏小

偏低

先仰后俯

0

实际读数

正确读数

五、误差分析

1、读数引起的误差:

V=V(后)-V(前),读数偏大

(4)滴定前俯视刻度线,滴定后仰视刻度线

先偏小

后偏大

偏高

先俯后仰

0

实际读数

正确读数

五、误差分析

1、读数引起的误差:

【思考】用标准盐酸滴定未知浓度的氢氧化钠溶液(氢氧化钠放于锥形瓶中),下列操作对氢氧化钠溶液浓度有什么影响?

关于酸式滴定管(装有标准液)

1.未用标准液(HCl)润洗酸式滴定管( )

2.滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失( )

3.滴定操作时,有少量盐酸滴于锥形瓶外( )

4.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度( )

偏高

偏高

偏高

偏低

五、误差分析

关于碱式滴定管(量取待测液)

8.碱式滴定管用水洗后,未用待测液润洗( )

9.取待测液时,未将盛待测液的碱式滴定管尖嘴的气泡排除。取液后滴定管尖嘴充满溶液( )

偏低

偏低

关于锥形瓶(装有待测液)

5. 锥形瓶内用蒸馏水洗涤后,再用待测氢氧化钠润洗2-3次,将润洗液倒掉,再装NaOH溶液( )

6. 锥形瓶用蒸馏水洗后未倒尽即装NaOH溶液( )

7. 滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分( )

偏高

无影响

偏低

五、误差分析

1、下列实验操作不会引起误差的是( )

A. 酸碱中和滴定时,用待测液润洗锥形瓶

B. 酸碱中和滴定时,用冲洗干净的滴定管盛装标准溶液

C. 用NaOH标准溶液测定未知浓度的盐酸时,选用酚酞作指示剂,实验时不小心多加了几滴

D. 用标准盐酸测定未知浓度的NaOH溶液,实验结束时,酸式滴定管尖嘴部分有气泡,开始实验时无气泡

C

2、当用酸滴定碱时,下列操作中会使测定结果(碱的浓度)偏低的是( )

A.酸式滴定管滴至终点后,俯视读数

B.碱液移入锥形瓶后,加了10 mL蒸馏水再滴定

C.酸式滴定管用蒸馏水润洗后,未用标准液润洗

D.酸式滴定管注入酸液后,尖嘴留有气泡即开始滴定,滴定终点时气泡消失

A

3、用酚酞作指示剂,以0.100 mol·L-1的NaOH溶液测定锥形瓶中一定体积的盐酸的物质的量浓度。下列操作将导致测定值高于实际值的是( )

A.标准液在“0”刻度线以上,未予调整就开始滴定

B.滴定过程中振荡时,锥形瓶中有液滴溅出

C.观察记录滴定管内液面刻度时滴定前俯视,滴定后仰视

D.酚酞指示剂由无色变为红色时立即停止滴定

C

拓展:氧化还原滴定

一、原理

依据物质间的氧化还原反应,采用与酸碱中和滴定相同的实验操作,以氧化剂(或还原剂)为滴定剂,直接滴定一些具有还原性(或氧化性)的物质,或者间接滴定一些本身并没有还原性或氧化性,但能与某些还原剂或氧化剂反应的物质,依据化学反应中的物质间的定量关系进行定量分析的方法。

二、试剂

常见用于滴定的氧化剂有KMnO4、K2Cr2O7等;

常见用于滴定的还原剂有亚铁盐、草酸H2C2O4、维生素C等。

自身指示剂:有些标准溶液或被滴定物质本身有颜色,而滴定产物为无色,则滴定时就无需另加指示剂,自身颜色变化可以起指示剂的作用,此类指示剂称为自身指示剂。

如:KMnO4本身在溶液中显紫红色,还原后的产物Mn2+接近无色,所以用高锰酸钾溶液滴定时,不需要另加指示剂。

拓展:氧化还原滴定

三、滴定指示剂的选择

显色指示剂:有些物质本身并没有颜色,但它能与滴定剂或被测物质反应产生特殊的颜色,或开始有特殊颜色,滴定后变为无色,因而可指示滴定终点。

如:滴定前溶液中无单质碘I2,滴定后有单质碘生成等,可用淀粉等作为指示剂。

(1)酸性KMnO4为标准溶液的氧化还原滴定

酸性KMnO4溶液有强氧化性,且自身的颜色可指示滴定终点,当滴入最后半滴酸性高锰酸钾溶液后,溶液由无色变为浅紫红色,且半分钟内不褪色,说明到达滴定终点。

常用于滴定含H2C2O4、HC2O4-、C2O42-、H2O2、Fe2+的溶液,通过消耗的KMnO4的量进行相关计算。

拓展:氧化还原滴定

四、常见的氧化还原滴定

酸性环境中,MnO4-对应的还原产物为Mn2+。

2MnO4-+5H2O2+6H+===2Mn2++8H2O+5O2↑

2MnO4-+5H2C2O4 + 6H+===10CO2↑+2Mn2++8H2O

MnO4-+5Fe2+ + 8H+=== 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

2MnO4- ~ 5H2C2O4 (HC2O4-、C2O42- )/ 5H2O2

1MnO4- ~ 5Fe2+

Cr2O72-+6Fe2++ 14H+=== 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

1 Cr2O72- ~ 6 Fe2+

拓展:氧化还原滴定

(2)酸性K2Cr2O7为标准溶液的氧化还原滴定

酸性K2Cr2O7溶液氧化性很强,可以氧化大部分有机物、Fe2+、Cl-、H2O2等还原剂。以K2Cr2O7为氧化剂,加入特殊的指示剂(如试亚铁灵指示剂),通过氧化还原滴定可间接计算水样的化学需氧量、烟气中NOx的含量等。

酸性K2Cr2O7溶液作氧化剂,对应的还原产物是Cr3+。

四、常见的氧化还原滴定

碘量法应用于测定浓度,纯度,含量等定量分析。氧化剂能与I-反应生成I2或还原剂能与I2反应消耗,I2都可通过Na2S2O3测定I2的量来计算生成或消耗的I2的物质的量进行相关的定量计算。

Na2S2O3标准溶液滴定碘液

原理:2Na2S2O3+I2 = Na2S4O6+2NaI。

指示剂:用淀粉作指示剂,当滴入最后半滴Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去,且半分钟内不恢复原色,说明达到滴定终点。

拓展:氧化还原滴定

四、常见的氧化还原滴定

(3)碘量法

测定加碘食盐中KIO3的含量

取样,溶解,加入适量的H2SO4和足量的KI溶液,用Na2S2O3标准溶液滴定。

IO3-+5I-+6H+ = 3H2O+3I2

2Na2S2O3+I2 = Na2S4O6+2NaI

1IO3- ~ 3I2 ~ 6S2O32-

1、乙二酸(HOOC—COOH)俗名草酸,是一种有还原性的有机弱酸,在化学上有广泛应用。①配制250 mL溶液:准确称量5.000 g乙二酸样品,配成250 mL溶液。

②取所配溶液25.00 mL于锥形瓶中,加入少量硫酸酸化,用0.1000 mol·L-1

KMnO4溶液滴定至草酸恰好全部氧化成二氧化碳,共消耗KMnO4溶液20.00 mL。

回答下列问题:

(1)KMnO4标准液装入________(填“酸式”或“碱式”)滴定管。

(2)KMnO4溶液滴定草酸根过程中发生反应的离子方程式为:

;滴定终点的现象为:

(3)计算此样品的纯度为________。

2MnO4-+5H2C2O4 + 6H+===10CO2↑ + 2Mn2+ + 8H2O

当滴入最后半滴酸性KMnO4溶液,溶液由无色变为浅紫红色,且半分钟内不褪色

90.00%

酸式

(4)误差分析:下列操作会导致测定结果偏高的是______(填字母)。

a.未用KMnO4标准溶液润洗滴定管

b.滴定前锥形瓶内有少量水

c.滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后气泡消失

d.观察读数时,滴定前仰视,滴定后俯视

ac

1、乙二酸(HOOC—COOH)俗名草酸,是一种有还原性的有机弱酸,在化学上有广泛应用。①配制250 mL溶液:准确称量5.000 g乙二酸样品,配成250 mL溶液。

②取所配溶液25.00 mL于锥形瓶中,加入少量硫酸酸化,用0.1000 mol·L-1

KMnO4溶液滴定至草酸恰好全部氧化成二氧化碳,共消耗KMnO4溶液20.00 mL。

回答下列问题:

2、Na2S2O3·5H2O是重要的化工原料,易溶于水,在中性或碱性环境中比较稳定。

某化学兴趣小组利用滴定法测定某化工厂中生产的Na2S2O3·5H2O产品的纯度;

准确称取W g产品,用适量蒸馏水溶解,以淀粉作指示剂,用0.1000 mol·L-1碘的标准溶液滴定。(反应原理:2S2O32-+I2===S4O62- +2I-)

(1)滴定至终点时,溶液颜色的变化:

(2)滴定起始和终点的液面位置如图,

则消耗碘的标准溶液体积为_________ mL,

产品的纯度为____________________________ (设Na2S2O3·5H2O相对分子质量为M)。

由无色变为蓝色

18.10

????.????????????×?????????????????????×????????????%

?

3、某学习小组用“间接碘量法”测定CuCl2·2H2O晶体的纯度(杂质不参与反应),过程如下:取1.90g试样溶于水,加入过量KI固体,充分反应,生成白色沉淀(CuI)。过滤,将滤液稀释为100 mL,取20.00mL于锥形瓶中,滴加指示剂,用0.1000mol/LNa2S2O3标准溶液进行滴定,消耗体积为20.00mL。己知:I2+2S2O32- =S4O62- +2I-。下列说法错误的是 ( )

A、该实验中指示剂为淀粉溶液

B、加入过量KI固体发生的反应为:2Cu2+ + 4I- = 2CuI↓+I2

C、该样品CuCl2·2H2O晶体的纯度为:90%

D、Na2S2O3标准溶液应该装在酸式滴定管中

D

酸

碱

中

和

滴

定

定义

已知物质的量的浓度的酸(或碱)来测定未知浓度的碱(或酸)

原理

c酸v酸=c碱v碱 (一元酸和一元碱)

仪器及试剂

酸、碱式滴定管等

标准液、待测液、 酸碱指示剂

步骤

查漏

洗涤、润洗

装液、调液和取液(记下读数)

滴定操作

记录(记下读数)并计算

误差分析

c酸v酸=c碱v碱 (一元酸和一元碱)

课堂小结

1、若以盐酸标准液滴定未知浓度的NaOH溶液,常见的误差分析如下:

步骤

操作

V标准

c待测

洗涤

酸式滴定管未用标准溶液润洗

碱式滴定管未用标准溶液润洗

锥形瓶用待测溶液润洗

锥形瓶洗净后还留有蒸馏水

变大

偏高

变小

偏低

变大

偏高

不变

无影响

取液

放出碱液的滴定管开始有气泡,放出液体后气泡消失

变小

偏低

五、误差分析

1、若以盐酸标准液滴定未知浓度的NaOH溶液,常见的误差分析如下:

步骤

操作

V标准

c待测

滴定

酸式滴定管滴定前有气泡,滴定终点时气泡消失

振荡锥形瓶时部分液体溅出

部分酸液滴出锥形瓶外

溶液颜色较浅时滴入酸液过快,停止滴定后再加一滴NaOH溶液无变化

变大

偏高

变小

偏低

变大

偏高

变大

偏高

读数

滴定前读数正确,滴定后俯视读数(或前仰后俯)

滴定前读数正确,滴定后仰视读数(或前俯后仰)

变小

偏低

变大

偏高

五、误差分析

2、若先配制NaOH标准液,滴定未知浓度的盐酸,配制NaOH标准液时:

步骤

操作

V标准

c待测

配制NaOH

标准液

NaOH固体部分潮解

NaOH固体中含有不与酸反应的杂质

NaOH固体中含有与酸反应的杂质(Na2CO3)

NaOH固体中含有与酸反应的杂质(Na2O)

变大

偏高

变大

偏高

变大

偏高

变小

偏低

五、误差分析

第三章 水溶液中的离子反应与平衡

思考与讨论

【思考】现实验室有一瓶未知浓度的HCl溶液和一瓶浓度为0.1 mol/L的 NaOH溶液,如何准确测出HCl溶液的浓度?

c(NaOH)·V[NaOH(aq)]

V[HCl(aq)]

=

c(HCl )

【问题1】需测得哪些数据能计算出c(HCl)?

已知0.100 mol/L

量取一定体积

待测定

【问题2】溶液体积如何准确量取?

【问题3】如何判断中和反应恰好完成,即达到反应的终点?

滴定管

选用合适的酸碱指示剂

1、定义:

依据酸碱中和反应,用已知浓度的酸(或碱) 来测定 未知浓度的碱(或酸)的方法。

标准液

待测液

2、原理: H++OH- = H2O

当酸碱恰好完全中和时,n(H+)=n(OH-),即c(H+)·V酸=c(OH-)·V碱?

若是一元酸和一元碱反应:c酸V酸 = c碱V碱

一、酸碱中和滴定的原理

量取一定体积的待测液,用已知浓度的标准液来滴定,并记录所消耗标准液的体积,就可以计算出待测液的浓度。

C 待测

C 标准

V 标准

V 待测

3、公式:

玻璃塞

带玻璃球的橡胶管

标注温度、量程

“0”刻度线在上,刻度从上往下标

① 读数精确度:0.01mL,即读到小数点后两位

② 酸式滴定管盛:酸性和强氧化性试剂

碱式滴定管盛:碱性试剂

③最下面有一段无刻度,下面一部分没有读数,

因此放液时不能放到刻度以下。

全部盛满溶液时,体积大于所标容积

1、认识酸碱滴定管:

二、酸碱滴定管

①查漏:使用前先检查滴定管活塞是否漏水。

②润洗:滴定管在加入反应液之前,先用蒸馏水洗涤干净,然后分别用所要盛装

的溶液润洗2~3遍。

③装液:分别将反应液用倾倒法将加入相应滴定管中,使液面位于滴定管“0”刻度

线以上2~3mL处。

⑤调液面记数据:在滴定管下放一烧杯,调节活塞,使滴定管尖嘴部分充满反应液,然后调节滴定管液面使其处于某一刻度,准确读取数值并记录。

④赶气泡:酸式滴定管→快速放液;

碱式滴定管→橡皮管向上翘起

二、酸碱滴定管

2、滴定管的使用方法:

赶气泡

酸碱指示剂是一些有机弱酸或弱碱,它们在溶液中存在电离平衡,其分子与电离出的离子呈现不同的颜色。

1、酸碱指示剂

石蕊(以HIn表示)的电离平衡和颜色变化如下:

HIn H++ In-

红色

蓝色

(碱性)

(酸性)

三、酸碱指示剂

氢氧化钠溶液和盐酸反应,溶液一直都是无色的,那怎么知道所加的氢氧化钠溶液与盐酸恰好发生了中和反应呢?

2、常见指示剂及其变色范围

3、判断反应时否完全进行?

假设是强酸、强碱相互滴定,滴定终点是PH值等于7,而常用指示剂没有在PH值等于7时变色的?

疑问1

疑问2

如何选用指示剂?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}指示剂

变色范围(pH)

遇酸的颜色

遇碱的颜色

甲基橙

石蕊

酚酞

3.1

4.4

橙色

红色

(pH<3.1)

黄色

(pH>4.4)

5.0

8.0

紫色

红色

(pH<5.0)

蓝色

(pH>8.0)

8.2

10.0

粉红色

无色

(pH<8.2)

红色

(pH>10.0)

用0.100 0mol/L NaOH溶液滴定20.00mL、0.1000mol/L HCl溶液(绘制酸碱滴定曲线)

(1) 滴定前:c(H+)=0.1000mol/L,pH=1.0

(2) 从滴定开始到化学计量点之前:

当滴入NaOH溶液 19.96mL时(比化学计量点NaOH溶液少1滴)

c(H+)=(20.00mL-19.96mL)×0.1000mol/L÷(20.00mL+19.96mL)

=1.000×10-4mol/L

pH=-lg(1.000×10-4)=4.0

(3) 化学计量点时:溶液呈中性,c(H+)=1.000×10-7mol/L, pH=7.0

三、酸碱指示剂

(4) 化学计量点后: NaOH过量

当滴入NaOH溶液20.04mL时(比化学计量点NaOH溶液多1滴)

c(OH-)=(20.04mL-20.00mL)×0.1000mol/L÷(20.04mL+20.00mL)

=1.000×10-4mol/L

c(H+)=1.000×10-10mol/L

pH=10.0

(5) 突变范围:pH在4-10之间

加入NaOH

(mL)

0.00

10.00

15.00

18.00

19.00

19.96

20.00

20.04

21.00

溶液pH值

1.0 1.2 1.8 2.3 2.6 4.0 7.0 10.0 11.4

PH

12

10

8

6

4

2

10

20

30

40

突变范围

反应终点

0

pH

强碱滴定强酸

三、酸碱指示剂

颜色突变范围

7

酚 酞

指示剂选择

PH

12

10

8

6

4

2

10

20

30

40

0

8

10

三、酸碱指示剂

颜色突变范围

7

PH

12

10

8

6

4

2

10

20

30

40

0

甲基橙

3.1

4.4

指示剂选择

三、酸碱指示剂

(1)选择指示剂:一般要求变色明显

4、指示剂的选择和滴定终点的判断

石蕊因没有明显的单一颜色变换,通常不用作指示剂通常不用作指示剂。

(2)使变色范围尽量与滴定终点溶液的酸碱性一致

强碱滴定强酸

强酸滴定强碱

酚 酞

无→粉红

粉红→无

甲基橙

橙→黄

黄→橙

① 强酸—强碱:选酚酞或甲基橙都可以

② 强酸滴定弱碱:滴定终点为酸性,选甲基橙

③ 强碱滴定弱酸:滴定终点为碱性,选酚酞

指示剂的用量:一般滴加2~3滴即可,不可多加

三、酸碱指示剂

四、酸碱中和滴定

1、实验仪器

仪器:酸式滴定管、碱式滴定管、锥形瓶、 铁架台、滴定管夹、烧杯、白纸

(有时还需要移液管)

四、酸碱中和滴定

(1)待测液 ?

(2)标准液 ?

(3)指示剂 ?

2、主要试剂

以P91实验为例:

锥形瓶用水洗干净即可,不能用待测液润洗

⑴滴定前准备:

①检查:先检查酸、碱滴定管是否漏水。

②润洗:先用水将滴定管洗涤干净,再分别用待装液润洗2~3次。

③装液:将酸、碱分别装入滴定管,使液面位于0刻度以上2~3 mL处。

④调液:调节活塞或玻璃球,赶气泡,使液面处于0刻度或0刻度以下。

⑤放液:从碱式滴定管中放出20mL的NaOH溶液于锥形瓶中,并滴2~3滴指示剂(甲基橙或酚酞)。

垫一张白纸

3、实验步骤:

四、酸碱中和滴定

滴速:先快后慢,当接近终点时,应一滴一摇。利用锥形瓶内壁承接尖嘴处悬挂的半滴溶液。

终点判断:当滴入最后半滴标准液时,刚好使锥形瓶中的溶液由粉红色变为无色,且半分钟内不变色,即到滴定终点。读数并记录。

⑵滴定:

四、酸碱中和滴定

1、用 0.1032mol/L的HCl溶液滴定25.00mL未知浓度的NaOH溶液,滴定完成时,用去HCl溶液27.84mL。通过中和滴定测得NaOH的物质的量浓度是多少?

【解析】一元酸和一元碱的中和滴定,有:

c(HCl) V[HCl(aq)]

V[NaOH(aq)]

=

c(NaOH )

=

0.1032 mol/L×0.02784 L

0.02500 L

= 0.1149mol/L

答:测得NaOH的物质的量浓度为0.1149mol/L

c酸.V酸=c碱.V碱

2、下面是一段关于酸碱中和实验操作的叙述:

①取一锥形瓶,用待测NaOH溶液润洗两次

②在锥形瓶中加入25.00 mL待测NaOH溶液

③加入几滴石蕊试液作指示剂

④取一支酸式滴定管,洗涤干净

⑤直接往酸式滴定管中注入标准酸溶液,进行滴定

⑥左手旋转滴定管的玻璃活塞,右手不停摇动锥形瓶

⑦两眼注视着滴定管内盐酸溶液液面下降,直至滴定终点。

文中所述操作有错误的序号为 ( )

A.④⑥⑦ B.①⑤⑥⑦

C.③⑤⑦ D.①③⑤⑦

D

学科网原创

【实验】用标准盐酸滴定未知浓度的氢氧化钠溶液

C待测=

c标准 · V标准

V待测

已知,定值

已知,定值

读数

五、误差分析

则:c待测的误差主要来自V标准

V标准偏大则c待测偏高;

V标准偏小则c待测偏低

1、读数引起的误差:

偏高

(1)滴定时起始读数正确,达到终点后仰视刻度线

五、误差分析

(2)滴定时起始读数正确,达到终点后俯视刻度线

偏低

五、误差分析

1、读数引起的误差:

(3)滴定前仰视刻度线,滴定后俯视刻度线

先偏大

后偏小

V=V(后)-V(前),读数偏小

偏低

先仰后俯

0

实际读数

正确读数

五、误差分析

1、读数引起的误差:

V=V(后)-V(前),读数偏大

(4)滴定前俯视刻度线,滴定后仰视刻度线

先偏小

后偏大

偏高

先俯后仰

0

实际读数

正确读数

五、误差分析

1、读数引起的误差:

【思考】用标准盐酸滴定未知浓度的氢氧化钠溶液(氢氧化钠放于锥形瓶中),下列操作对氢氧化钠溶液浓度有什么影响?

关于酸式滴定管(装有标准液)

1.未用标准液(HCl)润洗酸式滴定管( )

2.滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失( )

3.滴定操作时,有少量盐酸滴于锥形瓶外( )

4.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度( )

偏高

偏高

偏高

偏低

五、误差分析

关于碱式滴定管(量取待测液)

8.碱式滴定管用水洗后,未用待测液润洗( )

9.取待测液时,未将盛待测液的碱式滴定管尖嘴的气泡排除。取液后滴定管尖嘴充满溶液( )

偏低

偏低

关于锥形瓶(装有待测液)

5. 锥形瓶内用蒸馏水洗涤后,再用待测氢氧化钠润洗2-3次,将润洗液倒掉,再装NaOH溶液( )

6. 锥形瓶用蒸馏水洗后未倒尽即装NaOH溶液( )

7. 滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分( )

偏高

无影响

偏低

五、误差分析

1、下列实验操作不会引起误差的是( )

A. 酸碱中和滴定时,用待测液润洗锥形瓶

B. 酸碱中和滴定时,用冲洗干净的滴定管盛装标准溶液

C. 用NaOH标准溶液测定未知浓度的盐酸时,选用酚酞作指示剂,实验时不小心多加了几滴

D. 用标准盐酸测定未知浓度的NaOH溶液,实验结束时,酸式滴定管尖嘴部分有气泡,开始实验时无气泡

C

2、当用酸滴定碱时,下列操作中会使测定结果(碱的浓度)偏低的是( )

A.酸式滴定管滴至终点后,俯视读数

B.碱液移入锥形瓶后,加了10 mL蒸馏水再滴定

C.酸式滴定管用蒸馏水润洗后,未用标准液润洗

D.酸式滴定管注入酸液后,尖嘴留有气泡即开始滴定,滴定终点时气泡消失

A

3、用酚酞作指示剂,以0.100 mol·L-1的NaOH溶液测定锥形瓶中一定体积的盐酸的物质的量浓度。下列操作将导致测定值高于实际值的是( )

A.标准液在“0”刻度线以上,未予调整就开始滴定

B.滴定过程中振荡时,锥形瓶中有液滴溅出

C.观察记录滴定管内液面刻度时滴定前俯视,滴定后仰视

D.酚酞指示剂由无色变为红色时立即停止滴定

C

拓展:氧化还原滴定

一、原理

依据物质间的氧化还原反应,采用与酸碱中和滴定相同的实验操作,以氧化剂(或还原剂)为滴定剂,直接滴定一些具有还原性(或氧化性)的物质,或者间接滴定一些本身并没有还原性或氧化性,但能与某些还原剂或氧化剂反应的物质,依据化学反应中的物质间的定量关系进行定量分析的方法。

二、试剂

常见用于滴定的氧化剂有KMnO4、K2Cr2O7等;

常见用于滴定的还原剂有亚铁盐、草酸H2C2O4、维生素C等。

自身指示剂:有些标准溶液或被滴定物质本身有颜色,而滴定产物为无色,则滴定时就无需另加指示剂,自身颜色变化可以起指示剂的作用,此类指示剂称为自身指示剂。

如:KMnO4本身在溶液中显紫红色,还原后的产物Mn2+接近无色,所以用高锰酸钾溶液滴定时,不需要另加指示剂。

拓展:氧化还原滴定

三、滴定指示剂的选择

显色指示剂:有些物质本身并没有颜色,但它能与滴定剂或被测物质反应产生特殊的颜色,或开始有特殊颜色,滴定后变为无色,因而可指示滴定终点。

如:滴定前溶液中无单质碘I2,滴定后有单质碘生成等,可用淀粉等作为指示剂。

(1)酸性KMnO4为标准溶液的氧化还原滴定

酸性KMnO4溶液有强氧化性,且自身的颜色可指示滴定终点,当滴入最后半滴酸性高锰酸钾溶液后,溶液由无色变为浅紫红色,且半分钟内不褪色,说明到达滴定终点。

常用于滴定含H2C2O4、HC2O4-、C2O42-、H2O2、Fe2+的溶液,通过消耗的KMnO4的量进行相关计算。

拓展:氧化还原滴定

四、常见的氧化还原滴定

酸性环境中,MnO4-对应的还原产物为Mn2+。

2MnO4-+5H2O2+6H+===2Mn2++8H2O+5O2↑

2MnO4-+5H2C2O4 + 6H+===10CO2↑+2Mn2++8H2O

MnO4-+5Fe2+ + 8H+=== 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

2MnO4- ~ 5H2C2O4 (HC2O4-、C2O42- )/ 5H2O2

1MnO4- ~ 5Fe2+

Cr2O72-+6Fe2++ 14H+=== 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

1 Cr2O72- ~ 6 Fe2+

拓展:氧化还原滴定

(2)酸性K2Cr2O7为标准溶液的氧化还原滴定

酸性K2Cr2O7溶液氧化性很强,可以氧化大部分有机物、Fe2+、Cl-、H2O2等还原剂。以K2Cr2O7为氧化剂,加入特殊的指示剂(如试亚铁灵指示剂),通过氧化还原滴定可间接计算水样的化学需氧量、烟气中NOx的含量等。

酸性K2Cr2O7溶液作氧化剂,对应的还原产物是Cr3+。

四、常见的氧化还原滴定

碘量法应用于测定浓度,纯度,含量等定量分析。氧化剂能与I-反应生成I2或还原剂能与I2反应消耗,I2都可通过Na2S2O3测定I2的量来计算生成或消耗的I2的物质的量进行相关的定量计算。

Na2S2O3标准溶液滴定碘液

原理:2Na2S2O3+I2 = Na2S4O6+2NaI。

指示剂:用淀粉作指示剂,当滴入最后半滴Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去,且半分钟内不恢复原色,说明达到滴定终点。

拓展:氧化还原滴定

四、常见的氧化还原滴定

(3)碘量法

测定加碘食盐中KIO3的含量

取样,溶解,加入适量的H2SO4和足量的KI溶液,用Na2S2O3标准溶液滴定。

IO3-+5I-+6H+ = 3H2O+3I2

2Na2S2O3+I2 = Na2S4O6+2NaI

1IO3- ~ 3I2 ~ 6S2O32-

1、乙二酸(HOOC—COOH)俗名草酸,是一种有还原性的有机弱酸,在化学上有广泛应用。①配制250 mL溶液:准确称量5.000 g乙二酸样品,配成250 mL溶液。

②取所配溶液25.00 mL于锥形瓶中,加入少量硫酸酸化,用0.1000 mol·L-1

KMnO4溶液滴定至草酸恰好全部氧化成二氧化碳,共消耗KMnO4溶液20.00 mL。

回答下列问题:

(1)KMnO4标准液装入________(填“酸式”或“碱式”)滴定管。

(2)KMnO4溶液滴定草酸根过程中发生反应的离子方程式为:

;滴定终点的现象为:

(3)计算此样品的纯度为________。

2MnO4-+5H2C2O4 + 6H+===10CO2↑ + 2Mn2+ + 8H2O

当滴入最后半滴酸性KMnO4溶液,溶液由无色变为浅紫红色,且半分钟内不褪色

90.00%

酸式

(4)误差分析:下列操作会导致测定结果偏高的是______(填字母)。

a.未用KMnO4标准溶液润洗滴定管

b.滴定前锥形瓶内有少量水

c.滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后气泡消失

d.观察读数时,滴定前仰视,滴定后俯视

ac

1、乙二酸(HOOC—COOH)俗名草酸,是一种有还原性的有机弱酸,在化学上有广泛应用。①配制250 mL溶液:准确称量5.000 g乙二酸样品,配成250 mL溶液。

②取所配溶液25.00 mL于锥形瓶中,加入少量硫酸酸化,用0.1000 mol·L-1

KMnO4溶液滴定至草酸恰好全部氧化成二氧化碳,共消耗KMnO4溶液20.00 mL。

回答下列问题:

2、Na2S2O3·5H2O是重要的化工原料,易溶于水,在中性或碱性环境中比较稳定。

某化学兴趣小组利用滴定法测定某化工厂中生产的Na2S2O3·5H2O产品的纯度;

准确称取W g产品,用适量蒸馏水溶解,以淀粉作指示剂,用0.1000 mol·L-1碘的标准溶液滴定。(反应原理:2S2O32-+I2===S4O62- +2I-)

(1)滴定至终点时,溶液颜色的变化:

(2)滴定起始和终点的液面位置如图,

则消耗碘的标准溶液体积为_________ mL,

产品的纯度为____________________________ (设Na2S2O3·5H2O相对分子质量为M)。

由无色变为蓝色

18.10

????.????????????×?????????????????????×????????????%

?

3、某学习小组用“间接碘量法”测定CuCl2·2H2O晶体的纯度(杂质不参与反应),过程如下:取1.90g试样溶于水,加入过量KI固体,充分反应,生成白色沉淀(CuI)。过滤,将滤液稀释为100 mL,取20.00mL于锥形瓶中,滴加指示剂,用0.1000mol/LNa2S2O3标准溶液进行滴定,消耗体积为20.00mL。己知:I2+2S2O32- =S4O62- +2I-。下列说法错误的是 ( )

A、该实验中指示剂为淀粉溶液

B、加入过量KI固体发生的反应为:2Cu2+ + 4I- = 2CuI↓+I2

C、该样品CuCl2·2H2O晶体的纯度为:90%

D、Na2S2O3标准溶液应该装在酸式滴定管中

D

酸

碱

中

和

滴

定

定义

已知物质的量的浓度的酸(或碱)来测定未知浓度的碱(或酸)

原理

c酸v酸=c碱v碱 (一元酸和一元碱)

仪器及试剂

酸、碱式滴定管等

标准液、待测液、 酸碱指示剂

步骤

查漏

洗涤、润洗

装液、调液和取液(记下读数)

滴定操作

记录(记下读数)并计算

误差分析

c酸v酸=c碱v碱 (一元酸和一元碱)

课堂小结

1、若以盐酸标准液滴定未知浓度的NaOH溶液,常见的误差分析如下:

步骤

操作

V标准

c待测

洗涤

酸式滴定管未用标准溶液润洗

碱式滴定管未用标准溶液润洗

锥形瓶用待测溶液润洗

锥形瓶洗净后还留有蒸馏水

变大

偏高

变小

偏低

变大

偏高

不变

无影响

取液

放出碱液的滴定管开始有气泡,放出液体后气泡消失

变小

偏低

五、误差分析

1、若以盐酸标准液滴定未知浓度的NaOH溶液,常见的误差分析如下:

步骤

操作

V标准

c待测

滴定

酸式滴定管滴定前有气泡,滴定终点时气泡消失

振荡锥形瓶时部分液体溅出

部分酸液滴出锥形瓶外

溶液颜色较浅时滴入酸液过快,停止滴定后再加一滴NaOH溶液无变化

变大

偏高

变小

偏低

变大

偏高

变大

偏高

读数

滴定前读数正确,滴定后俯视读数(或前仰后俯)

滴定前读数正确,滴定后仰视读数(或前俯后仰)

变小

偏低

变大

偏高

五、误差分析

2、若先配制NaOH标准液,滴定未知浓度的盐酸,配制NaOH标准液时:

步骤

操作

V标准

c待测

配制NaOH

标准液

NaOH固体部分潮解

NaOH固体中含有不与酸反应的杂质

NaOH固体中含有与酸反应的杂质(Na2CO3)

NaOH固体中含有与酸反应的杂质(Na2O)

变大

偏高

变大

偏高

变大

偏高

变小

偏低

五、误差分析