诗四首

图片预览

文档简介

课件54张PPT。不为五斗米折腰

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日授印去职。离开官场回到家园,从事耕读。 归园田居是古体诗,一共有五首,写于隐居后的第二年,这是第三首。其一∶

少无适俗韵,性本爱丘山。 误落尘网中,一去十三年。 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。 开荒南野际,抱拙归园田。 方宅十馀亩,草屋八九间。 榆柳荫後檐,桃李罗堂前。 暧暧远人村,依依墟里烟。 狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。 户庭无尘杂,虚室有馀闲。 久在樊笼里,复得返自然。

归园田居(其三)归园田居 -------陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

陶渊明辞官归隐,是对黑暗现实的有力反抗。这篇文章语言清新.朴素自然.叙事、写景、抒情有机地结合在一起,感情真实充沛,富有抒情意味。宋代著名作家欧阳修曾赞扬说:“晋无文章,惟陶渊明《归去来辞》而已。”陶渊明在《归田园居·少无适俗韵》中写道:“误落尘网中,一去三十年。”

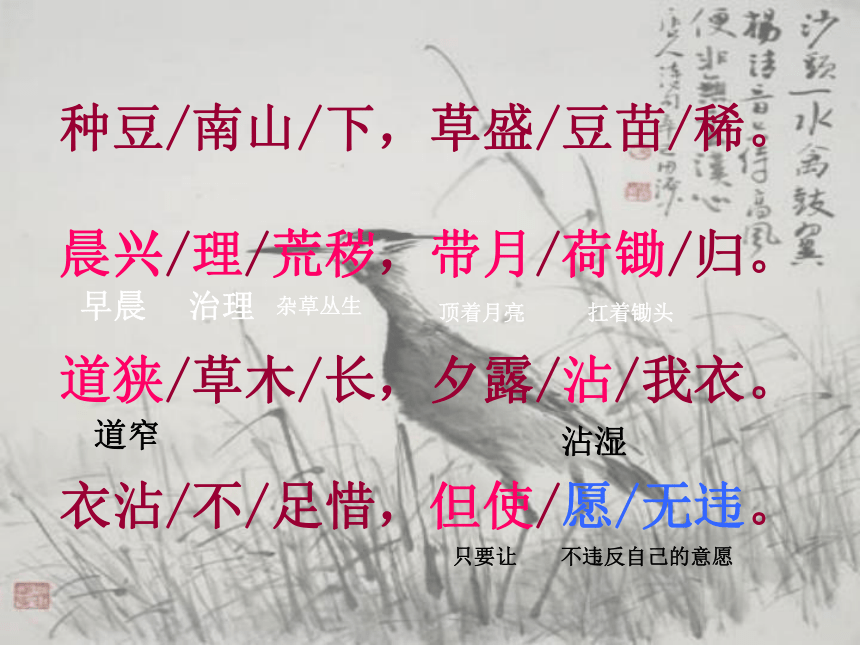

种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。早晨治理杂草丛生顶着月亮扛着锄头道窄沾湿只要让不违反自己的意愿意 译: 在南山脚下种豆,草长得很茂盛,豆苗却很稀疏。早晨起来到田里清除野草,晚间顶着月亮扛着锄头回来。道路狭窄,草木丛生,晚上的露水沾湿了我的衣裳。衣服沾湿不值得惋惜,只要不违背自己的意愿就行了。 写诗人披星戴月辛勤耕耘,写出了作者的勤劳与执着。2.衣沾不足惜,但使愿无违两句表达了作者怎样的思想感情? 表达了作者对田园生活的喜爱及享受田园之乐的惬意,闲适的心情。3.但使愿无违的愿具体指什么?指自己隐居躬耕,不与丗俗同流合污的愿望。问题探究1.诗的首联和颔联写了什么内容?解说 陶渊明生活在东晋时期,他不愿在黑暗的官场中生活,回到了农村田园。这首诗便描写了他每天早出晚归、辛勤劳动的生活。劳动十分艰辛,露水打湿了衣衫,但诗人说:只有坚持自己的理想才是最珍贵的。

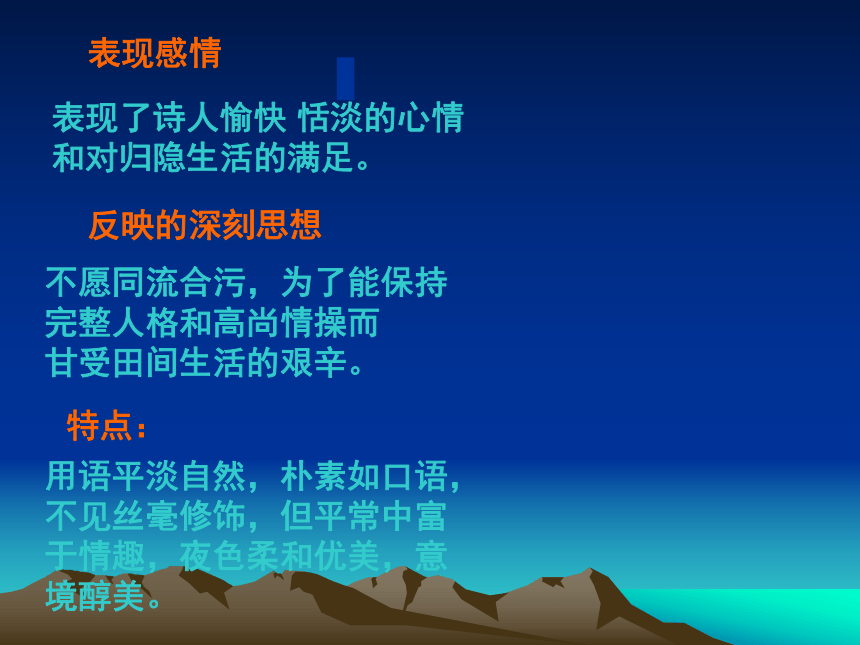

诗的末句“但使愿无违”的“愿”具体指什么? 这里的“愿”具体按照自己的意愿生活,不在污浊的现实世界中失去自我。即使做一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。问题研讨1表现了诗人愉快 恬淡的心情

和对归隐生活的满足。用语平淡自然,朴素如口语,

不见丝毫修饰,但平常中富

于情趣,夜色柔和优美,意

境醇美。反映的深刻思想不愿同流合污,为了能保持

完整人格和高尚情操而

甘受田间生活的艰辛。表现感情特点:DB背景资料: 唐代自开国以来,各方的番夷部落不断侵入,唐政府不得不加强边防,以应站事。有时也趁胜逐北,有扩张领土之意.开元天宝年间,有许多诗人参加了边塞高级将领的幕府,做他们的参军记事。这些诗人把他们在边塞的见闻写成诗。于是边塞风光和军中生活成为唐代诗人的新题材,这一类诗,在文学史上称为边塞诗。今天,我们学习的《使至塞上》就是一首边塞诗。使至塞上唐·王维作 者 简 介 :王维,字摩诘,与孟浩然齐名,并称“王孟”。是山水田园诗派的代表人物。 开元二十五年(737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。 使至塞上 王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢侯骑,都护在燕然。单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。 一“征”一“归” ,一“出” 一“入” ,构成了鲜明的对比,既是写景,也是叙事,以“蓬”自喻,暗示自己在朝廷受到排挤,仕途不顺的苦闷心情。以“雁”自喻,抒发了远离家乡异地飘泊的愁绪,情感复杂。

揣摩语句征蓬出汉塞,归雁入胡天。 我轻车简从,要前往边境慰问将士,一直要到远在西北边塞的居延。

山高路远,我觉得自己像飘飞的蓬草一样出了汉家边塞,又似北归的大雁一般飞入胡天的上空。

只见那苍茫无际的沙漠,没山没树远处烽火台一缕白烟直上云霄,杳无尽头的黄河横贯其间,天空中挂着一轮圆圆的落日。

终于碰到了骑马的兵士,一问才知道将官正在燕然前线呢!

一、感知

1、朗读

2、思考:出使人是谁?在什么情况下出使的?出使的目的是什么?

二、赏析

1、说说“征蓬出汉塞,归雁入胡天”一句的含意,蕴涵了作者怎样的感情?

自己过了居延,就象“征蓬”一样,飞出了汉塞,又象北归的大雁一样飞入胡天的上空。蕴涵了作者被排挤出朝廷的愁怅,暗写了自己内心的激愤和忧郁。

2、赏析“大漠孤烟直,长河落日圆”一句。

大漠茫茫无际,在这纯然一色,荒凉无边的背景上,那烽火台上燃起的一缕白烟直上云霄,显得非常醒目。“孤烟”两字能状其神韵,一“直”字,使景物显得简单纯净,“长河落日圆” 写出了苍茫的沙漠,没有山,没有树,只有黄河横贯其中。视野所及,大漠无边无际,黄河杳无尽头。笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔。将自己的孤寂情绪巧妙地融化在对广阔的自然景色的描绘中。

大 漠 孤 烟 直长 河 落 日 圆构图美:线条美:色彩美:近处烽烟、远处夕阳、大漠无边、

长河奔流纵的是烟,横的是河,圆的是落日黄沙漫漫、夕辉橘红、白烟一缕、河水闪闪——空间阔大——层次丰富——鲜明优美 这句话笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,被赞为“千古壮观”的名句。品味佳句大漠风光渡荆门送别 李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。 月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。 渡 荆 门 送 别

李 白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。【诗文解释】 远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。山随着低平的原野地出现逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 ? 一、整体感知思考:

(1)说说《渡荆门送别》一诗的主要内容:

写作者出蜀至荆门来到楚地时所见到的景色及自己的感受.

(2)抒发作者乡愁的是哪一句?

仍怜故乡水,万里送行舟.二、研读欣赏1、写景的句子是哪句?是按什么顺序描绘的?

流山随平野尽,江入大荒.

由远到近的顺序.

2、找出自己喜欢的诗句,并说说理由.

例:“山随平野尽,江入大荒流”,前句形象描述了船出三峡,渡过荆门后长江两岸的特有景色:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野.巧妙地将静止的山岭描绘出充满动感与空间感的活动画面来.后句写出江水奔腾直泻的气勢,写荆门一带平原旷野辽阔高远的景色.这两句把生活在蜀中的人初次出三峡,见到广阔的平原时的新鲜感受极其真切地写了出来.景中蕴藏着诗人喜悦开朗的心情和青春的蓬勃的朝气.

☆ “山随平野尽,江入大荒流”,写得逼真如画。 “随”字写出了群山渐渐远去、消失的样子,给人们以空间感和流动感。一个“入”字气势磅礴,形象生动。

亮点探究 诗人采用正面描写,展现出映入眼帘的雄阔景象:苍茫起伏的群山,随着船行不断消失,眼前出现了广阔无垠的平原。一泻千里的江水,流入辽阔无边的荒原,滚滚东流。 “月下飞天镜”是月夜俯视所见,描绘近景,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,犹如天上飞下的一面明镜。“云生结海楼”是日间仰视所见,描绘远景,仰望天空,变幻无穷的云彩在日光下结成了海市蜃楼般的奇景。景观壮阔,远近景结合;给人空间感和流动感。

☆“月下飞天镜,云生结海楼”:“飞”“结”是用拟人化手法,写出江水的平静和江岸辽阔、天空高远的画面,生动而优美、令人神往。

再如:“月下飞天镜,云生结海楼” :先以水中明月如圆镜反衬江水的平静,再以天上的云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔,天空的高远.诗人以移步换景的手法,从不同的角度描绘出长江的近景和远景,奇妙多姿,艺术效果十分强烈.

“仍怜故乡水,万里送行舟”,不直接说出对故乡的思念的之情,而是说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,怀着深情厚意,万里送行舟,从另一方面写来,越发显出自己思乡情深.怎样理解本诗的尾联 这两句诗的妙处在于,明明是诗人有离乡惜别的情思,而又不直说,反而说“故乡水”对自己怀有深情,不辞劳苦,从四川一直送他到荆门外,即“万里送行舟”。诗人采用了拟人化的手法,比直抒胸臆,陈述离乡之情,显得更曲折含蓄,更有诗味和情趣。 【诗文赏析】 诗人远渡荆门,眼望一派壮丽的大好河山,心生豪放。抒发了自己的胸怀与进取精神,生气勃勃,意气风发。诗的前三联描写的是渡过荆门山时诗人所看到的奇妙美景。最后一联写的是诗人在欣赏荆门一带的风光时,对那流经故乡的滔滔江水,所产生的思乡之情。诗人没有直接说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 全诗想像瑰丽,意境高远,充满了生活的光彩。 登岳阳楼宋·陈与义登岳阳楼 陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。 万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。朗读:jīngxǐyǐ图景欣赏登岳阳楼 陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。 万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。注释:酒店或茶馆的幌子 缓慢 瓜分 徘徊 靠着 高处 登楼 “夕阳迟” 由近及远的视角,暮色苍茫,写出楼上冷清闲寂的环境。

“洞庭之东江水西” 写登临的岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。“吴蜀横分地”,流露出厚重的历史感;

“徙倚”以行动,“欲暮”以时间暗示自己怅惘、沉重的心情。意 译: 在洞庭湖的东边,长江的西边,酒店和茶馆的幌子一动不动,夕阳缓缓地下沉.在这当年吴国和蜀国瓜分的地方登上城楼,黄昏时,徘徊在湖光山色中.不远万里,来此游赏,登楼远望,三年来的逃难生活,登上高楼更觉苍凉.满头白发在多变的世界中凭吊古人,更增加了我的无限伤悲. 陈与义身处两宋之交这样一个国事多艰、时局动荡的时代。该诗写于“靖康之变”的第三年。此时诗人正处于南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所的苦涩生活中。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌以记其事,本课所选的就是其中的一首。

写作背景“诗眼”悲“万里来游还望远,三年多难更凭危” 以近于直呼的方式,发出了最高亢最强烈的呐喊,道出了一个亡国之臣心中的愤懑。 顾影自怜,以无限悲凉的身世之慨收束全篇。“白头”、“吊古”、“老木”、“沧波”1.诗的首联和颔联是景物描写,对下面诗句的情感表达有什么作用? 首联写岳阳楼的地理位置, 从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中推出岳阳楼。颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而为强烈的抒情。经过前面的蓄势,诗的颈联终于发出了最高亢,最强烈的呐喊。2.万里来游还望远,三年多难更凭危.两句表达了诗人怎样的感情? 表达了诗人国破家亡,流离失所,天涯沦落的憤懑与伤悲.游 山 西 村

陆游莫笑/农家/腊酒/浑,丰年/留客/足/鸡豚。

山重/水复/疑/无路,柳暗/花明/又/一村。

箫鼓/追随/春社/近,衣冠/简朴/古风/存。

从今/若许/闲/乘月,拄杖/无时/夜/叩门。 在一个丰收的年景,我受到邀请去山西村。

在途中,看到美好的景致,山重水复,路疑无而实有,柳暗花明,景似绝而复出,终于来到了山西村。

现在正临近社日,村民们衣着简朴吹萧打鼓,结队往来,热闹非凡。

今后如再有时间乘月色出游,说不定会随时拄着手杖来敲门拜访的。“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”两句诗应作怎样的理解?我们能从中受到什么启发?

答:写山西村山环水绕,柳暗花明,一派花团锦簇的景象,用来说明困境中仍然蕴涵着希望。 在遇到挫折,身处逆境时,要充满信心,振作起来,就能摆脱困境,迎来光明和希望。 这首七言律诗描写身边的田园风光 农村习俗,写得清新自然,情景交融。 特别是三、四两句,不仅描写村庄的自 然景物,而且富有生活哲理。 艺术特色 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”诗句

写的是山绕水绕、柳暗花明,一派花团锦簇

的景象。还蕴含着生活的哲理,比喻困境中

往往蕴含着希望。 诗歌写了诗人在山西村的所见、所闻、所

感,展现了农村的人情美、风物美、民俗美,

从而表达了诗人的陶醉、恋恋不舍之情。 《游山西村》选自《 》,作者是 ,字务观,自号 , 朝著名诗人,现存诗 首。

《游山西村》的千古名句是“ , ”;写农村一片富足景象的句子是“ , ”。

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日授印去职。离开官场回到家园,从事耕读。 归园田居是古体诗,一共有五首,写于隐居后的第二年,这是第三首。其一∶

少无适俗韵,性本爱丘山。 误落尘网中,一去十三年。 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。 开荒南野际,抱拙归园田。 方宅十馀亩,草屋八九间。 榆柳荫後檐,桃李罗堂前。 暧暧远人村,依依墟里烟。 狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。 户庭无尘杂,虚室有馀闲。 久在樊笼里,复得返自然。

归园田居(其三)归园田居 -------陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

陶渊明辞官归隐,是对黑暗现实的有力反抗。这篇文章语言清新.朴素自然.叙事、写景、抒情有机地结合在一起,感情真实充沛,富有抒情意味。宋代著名作家欧阳修曾赞扬说:“晋无文章,惟陶渊明《归去来辞》而已。”陶渊明在《归田园居·少无适俗韵》中写道:“误落尘网中,一去三十年。”

种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。早晨治理杂草丛生顶着月亮扛着锄头道窄沾湿只要让不违反自己的意愿意 译: 在南山脚下种豆,草长得很茂盛,豆苗却很稀疏。早晨起来到田里清除野草,晚间顶着月亮扛着锄头回来。道路狭窄,草木丛生,晚上的露水沾湿了我的衣裳。衣服沾湿不值得惋惜,只要不违背自己的意愿就行了。 写诗人披星戴月辛勤耕耘,写出了作者的勤劳与执着。2.衣沾不足惜,但使愿无违两句表达了作者怎样的思想感情? 表达了作者对田园生活的喜爱及享受田园之乐的惬意,闲适的心情。3.但使愿无违的愿具体指什么?指自己隐居躬耕,不与丗俗同流合污的愿望。问题探究1.诗的首联和颔联写了什么内容?解说 陶渊明生活在东晋时期,他不愿在黑暗的官场中生活,回到了农村田园。这首诗便描写了他每天早出晚归、辛勤劳动的生活。劳动十分艰辛,露水打湿了衣衫,但诗人说:只有坚持自己的理想才是最珍贵的。

诗的末句“但使愿无违”的“愿”具体指什么? 这里的“愿”具体按照自己的意愿生活,不在污浊的现实世界中失去自我。即使做一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。问题研讨1表现了诗人愉快 恬淡的心情

和对归隐生活的满足。用语平淡自然,朴素如口语,

不见丝毫修饰,但平常中富

于情趣,夜色柔和优美,意

境醇美。反映的深刻思想不愿同流合污,为了能保持

完整人格和高尚情操而

甘受田间生活的艰辛。表现感情特点:DB背景资料: 唐代自开国以来,各方的番夷部落不断侵入,唐政府不得不加强边防,以应站事。有时也趁胜逐北,有扩张领土之意.开元天宝年间,有许多诗人参加了边塞高级将领的幕府,做他们的参军记事。这些诗人把他们在边塞的见闻写成诗。于是边塞风光和军中生活成为唐代诗人的新题材,这一类诗,在文学史上称为边塞诗。今天,我们学习的《使至塞上》就是一首边塞诗。使至塞上唐·王维作 者 简 介 :王维,字摩诘,与孟浩然齐名,并称“王孟”。是山水田园诗派的代表人物。 开元二十五年(737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。 使至塞上 王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢侯骑,都护在燕然。单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。 一“征”一“归” ,一“出” 一“入” ,构成了鲜明的对比,既是写景,也是叙事,以“蓬”自喻,暗示自己在朝廷受到排挤,仕途不顺的苦闷心情。以“雁”自喻,抒发了远离家乡异地飘泊的愁绪,情感复杂。

揣摩语句征蓬出汉塞,归雁入胡天。 我轻车简从,要前往边境慰问将士,一直要到远在西北边塞的居延。

山高路远,我觉得自己像飘飞的蓬草一样出了汉家边塞,又似北归的大雁一般飞入胡天的上空。

只见那苍茫无际的沙漠,没山没树远处烽火台一缕白烟直上云霄,杳无尽头的黄河横贯其间,天空中挂着一轮圆圆的落日。

终于碰到了骑马的兵士,一问才知道将官正在燕然前线呢!

一、感知

1、朗读

2、思考:出使人是谁?在什么情况下出使的?出使的目的是什么?

二、赏析

1、说说“征蓬出汉塞,归雁入胡天”一句的含意,蕴涵了作者怎样的感情?

自己过了居延,就象“征蓬”一样,飞出了汉塞,又象北归的大雁一样飞入胡天的上空。蕴涵了作者被排挤出朝廷的愁怅,暗写了自己内心的激愤和忧郁。

2、赏析“大漠孤烟直,长河落日圆”一句。

大漠茫茫无际,在这纯然一色,荒凉无边的背景上,那烽火台上燃起的一缕白烟直上云霄,显得非常醒目。“孤烟”两字能状其神韵,一“直”字,使景物显得简单纯净,“长河落日圆” 写出了苍茫的沙漠,没有山,没有树,只有黄河横贯其中。视野所及,大漠无边无际,黄河杳无尽头。笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔。将自己的孤寂情绪巧妙地融化在对广阔的自然景色的描绘中。

大 漠 孤 烟 直长 河 落 日 圆构图美:线条美:色彩美:近处烽烟、远处夕阳、大漠无边、

长河奔流纵的是烟,横的是河,圆的是落日黄沙漫漫、夕辉橘红、白烟一缕、河水闪闪——空间阔大——层次丰富——鲜明优美 这句话笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,被赞为“千古壮观”的名句。品味佳句大漠风光渡荆门送别 李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。 月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。 渡 荆 门 送 别

李 白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。【诗文解释】 远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。山随着低平的原野地出现逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 ? 一、整体感知思考:

(1)说说《渡荆门送别》一诗的主要内容:

写作者出蜀至荆门来到楚地时所见到的景色及自己的感受.

(2)抒发作者乡愁的是哪一句?

仍怜故乡水,万里送行舟.二、研读欣赏1、写景的句子是哪句?是按什么顺序描绘的?

流山随平野尽,江入大荒.

由远到近的顺序.

2、找出自己喜欢的诗句,并说说理由.

例:“山随平野尽,江入大荒流”,前句形象描述了船出三峡,渡过荆门后长江两岸的特有景色:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野.巧妙地将静止的山岭描绘出充满动感与空间感的活动画面来.后句写出江水奔腾直泻的气勢,写荆门一带平原旷野辽阔高远的景色.这两句把生活在蜀中的人初次出三峡,见到广阔的平原时的新鲜感受极其真切地写了出来.景中蕴藏着诗人喜悦开朗的心情和青春的蓬勃的朝气.

☆ “山随平野尽,江入大荒流”,写得逼真如画。 “随”字写出了群山渐渐远去、消失的样子,给人们以空间感和流动感。一个“入”字气势磅礴,形象生动。

亮点探究 诗人采用正面描写,展现出映入眼帘的雄阔景象:苍茫起伏的群山,随着船行不断消失,眼前出现了广阔无垠的平原。一泻千里的江水,流入辽阔无边的荒原,滚滚东流。 “月下飞天镜”是月夜俯视所见,描绘近景,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,犹如天上飞下的一面明镜。“云生结海楼”是日间仰视所见,描绘远景,仰望天空,变幻无穷的云彩在日光下结成了海市蜃楼般的奇景。景观壮阔,远近景结合;给人空间感和流动感。

☆“月下飞天镜,云生结海楼”:“飞”“结”是用拟人化手法,写出江水的平静和江岸辽阔、天空高远的画面,生动而优美、令人神往。

再如:“月下飞天镜,云生结海楼” :先以水中明月如圆镜反衬江水的平静,再以天上的云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔,天空的高远.诗人以移步换景的手法,从不同的角度描绘出长江的近景和远景,奇妙多姿,艺术效果十分强烈.

“仍怜故乡水,万里送行舟”,不直接说出对故乡的思念的之情,而是说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,怀着深情厚意,万里送行舟,从另一方面写来,越发显出自己思乡情深.怎样理解本诗的尾联 这两句诗的妙处在于,明明是诗人有离乡惜别的情思,而又不直说,反而说“故乡水”对自己怀有深情,不辞劳苦,从四川一直送他到荆门外,即“万里送行舟”。诗人采用了拟人化的手法,比直抒胸臆,陈述离乡之情,显得更曲折含蓄,更有诗味和情趣。 【诗文赏析】 诗人远渡荆门,眼望一派壮丽的大好河山,心生豪放。抒发了自己的胸怀与进取精神,生气勃勃,意气风发。诗的前三联描写的是渡过荆门山时诗人所看到的奇妙美景。最后一联写的是诗人在欣赏荆门一带的风光时,对那流经故乡的滔滔江水,所产生的思乡之情。诗人没有直接说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 全诗想像瑰丽,意境高远,充满了生活的光彩。 登岳阳楼宋·陈与义登岳阳楼 陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。 万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。朗读:jīngxǐyǐ图景欣赏登岳阳楼 陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。 万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。注释:酒店或茶馆的幌子 缓慢 瓜分 徘徊 靠着 高处 登楼 “夕阳迟” 由近及远的视角,暮色苍茫,写出楼上冷清闲寂的环境。

“洞庭之东江水西” 写登临的岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。“吴蜀横分地”,流露出厚重的历史感;

“徙倚”以行动,“欲暮”以时间暗示自己怅惘、沉重的心情。意 译: 在洞庭湖的东边,长江的西边,酒店和茶馆的幌子一动不动,夕阳缓缓地下沉.在这当年吴国和蜀国瓜分的地方登上城楼,黄昏时,徘徊在湖光山色中.不远万里,来此游赏,登楼远望,三年来的逃难生活,登上高楼更觉苍凉.满头白发在多变的世界中凭吊古人,更增加了我的无限伤悲. 陈与义身处两宋之交这样一个国事多艰、时局动荡的时代。该诗写于“靖康之变”的第三年。此时诗人正处于南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所的苦涩生活中。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌以记其事,本课所选的就是其中的一首。

写作背景“诗眼”悲“万里来游还望远,三年多难更凭危” 以近于直呼的方式,发出了最高亢最强烈的呐喊,道出了一个亡国之臣心中的愤懑。 顾影自怜,以无限悲凉的身世之慨收束全篇。“白头”、“吊古”、“老木”、“沧波”1.诗的首联和颔联是景物描写,对下面诗句的情感表达有什么作用? 首联写岳阳楼的地理位置, 从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中推出岳阳楼。颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而为强烈的抒情。经过前面的蓄势,诗的颈联终于发出了最高亢,最强烈的呐喊。2.万里来游还望远,三年多难更凭危.两句表达了诗人怎样的感情? 表达了诗人国破家亡,流离失所,天涯沦落的憤懑与伤悲.游 山 西 村

陆游莫笑/农家/腊酒/浑,丰年/留客/足/鸡豚。

山重/水复/疑/无路,柳暗/花明/又/一村。

箫鼓/追随/春社/近,衣冠/简朴/古风/存。

从今/若许/闲/乘月,拄杖/无时/夜/叩门。 在一个丰收的年景,我受到邀请去山西村。

在途中,看到美好的景致,山重水复,路疑无而实有,柳暗花明,景似绝而复出,终于来到了山西村。

现在正临近社日,村民们衣着简朴吹萧打鼓,结队往来,热闹非凡。

今后如再有时间乘月色出游,说不定会随时拄着手杖来敲门拜访的。“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”两句诗应作怎样的理解?我们能从中受到什么启发?

答:写山西村山环水绕,柳暗花明,一派花团锦簇的景象,用来说明困境中仍然蕴涵着希望。 在遇到挫折,身处逆境时,要充满信心,振作起来,就能摆脱困境,迎来光明和希望。 这首七言律诗描写身边的田园风光 农村习俗,写得清新自然,情景交融。 特别是三、四两句,不仅描写村庄的自 然景物,而且富有生活哲理。 艺术特色 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”诗句

写的是山绕水绕、柳暗花明,一派花团锦簇

的景象。还蕴含着生活的哲理,比喻困境中

往往蕴含着希望。 诗歌写了诗人在山西村的所见、所闻、所

感,展现了农村的人情美、风物美、民俗美,

从而表达了诗人的陶醉、恋恋不舍之情。 《游山西村》选自《 》,作者是 ,字务观,自号 , 朝著名诗人,现存诗 首。

《游山西村》的千古名句是“ , ”;写农村一片富足景象的句子是“ , ”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》