第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-06 21:29:06 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

必修 中外历史纲要 (上)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临

的挑战

第 13 课 从明朝建立到清军入关

目

录

壹

明朝政治制度的变化

贰

海上交通与沿海形势

叁

内陆边疆与明清易代

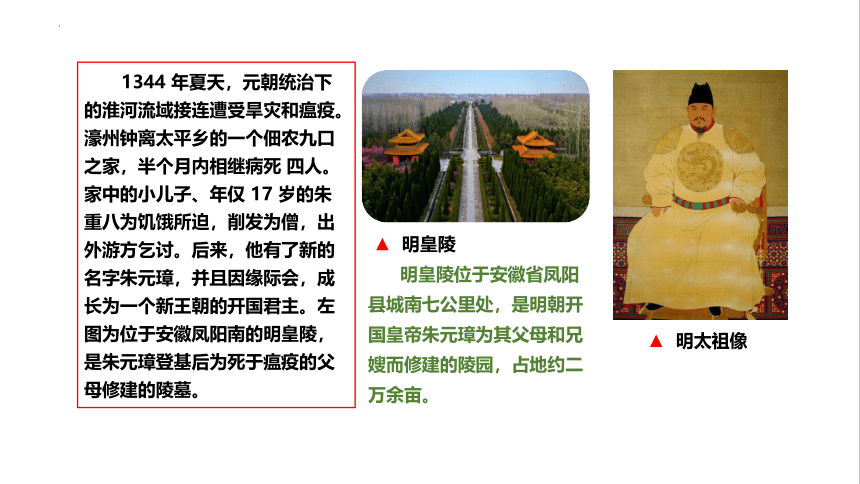

1344 年夏天,元朝统治下的淮河流域接连遭受旱灾和瘟疫。濠州钟离太平乡的一个佃农九口之家,半个月内相继病死 四人。家中的小儿子、年仅 17 岁的朱重八为饥饿所迫,削发为僧,出外游方乞讨。后来,他有了新的名字朱元璋,并且因缘际会,成长为一个新王朝的开国君主。左图为位于安徽凤阳南的明皇陵,是朱元璋登基后为死于瘟疫的父母修建的陵墓。

▲ 明皇陵

明皇陵位于安徽省凤阳县城南七公里处,是明朝开国皇帝朱元璋为其父母和兄嫂而修建的陵园,占地约二万余亩。

▲ 明太祖像

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立:

(1)1351年:元朝爆发农民起义

(2)1368年:朱元璋称帝

朱元璋幼时贫穷,曾为刘德地主放牛。1344年入皇觉寺,25岁时参加郭子兴领导的红巾军起义反抗元朝, 1356年攻占集庆路,将其改为应天府。1367年命徐达、常遇春以“驱逐胡虏,恢复中华”为号召,举兵北伐,以推翻元朝统治。

不管是官方记载还是人物画像都对老祖宗的相貌进行人为改变,这些都不是为了丑化老朱,反而是强调人家有一脸的帝王相!您别看人家长得丑,这是说明人家生来就是当皇帝的,你个老百姓就老老实实的听话呗!

一、明朝政治制度的变化

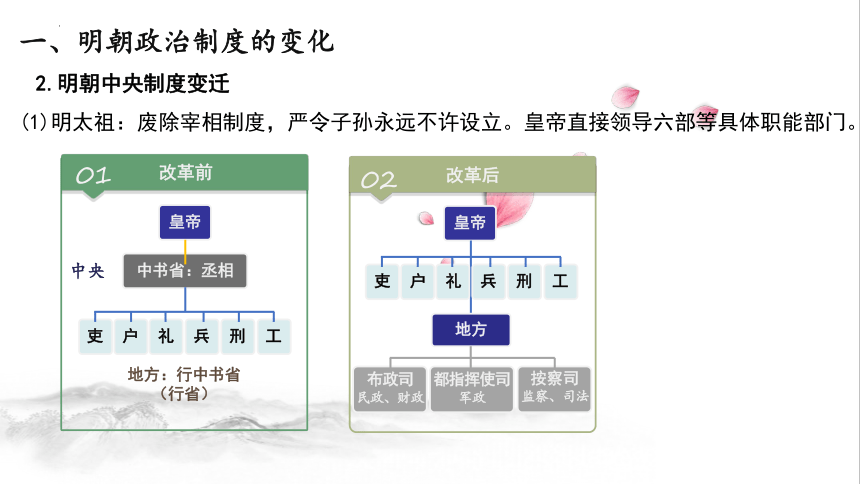

2.明朝中央制度变迁

01

改革前

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

地方:行中书省

(行省)

中央

02

改革后

皇帝

地方

布政司

民政、财政

都指挥使司

军政

按察司

监察、司法

吏

户

礼

兵

刑

工

吏

户

礼

(1)明太祖:废除宰相制度,严令子孙永远不许设立。皇帝直接领导六部等具体职能部门。

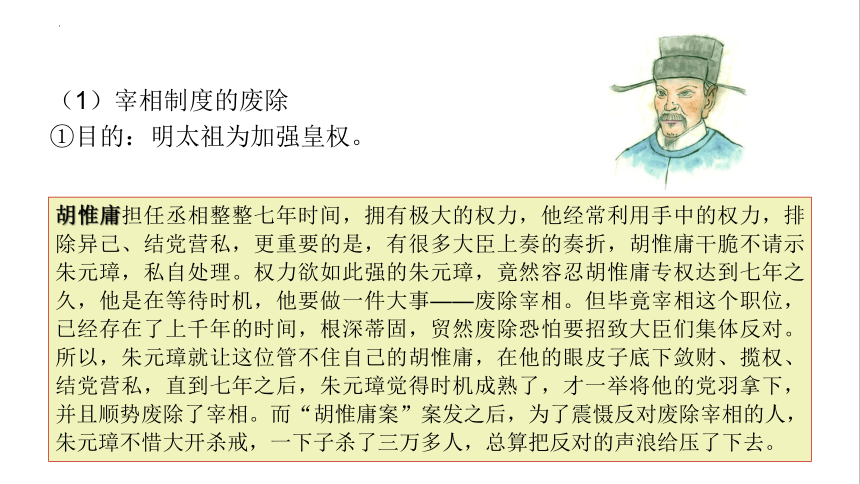

(1)宰相制度的废除

①目的:明太祖为加强皇权。

胡惟庸担任丞相整整七年时间,拥有极大的权力,他经常利用手中的权力,排除异己、结党营私,更重要的是,有很多大臣上奏的奏折,胡惟庸干脆不请示朱元璋,私自处理。权力欲如此强的朱元璋,竟然容忍胡惟庸专权达到七年之久,他是在等待时机,他要做一件大事——废除宰相。但毕竟宰相这个职位,已经存在了上千年的时间,根深蒂固,贸然废除恐怕要招致大臣们集体反对。所以,朱元璋就让这位管不住自己的胡惟庸,在他的眼皮子底下敛财、揽权、结党营私,直到七年之后,朱元璋觉得时机成熟了,才一举将他的党羽拿下,并且顺势废除了宰相。而“胡惟庸案”案发之后,为了震慑反对废除宰相的人,朱元璋不惜大开杀戒,一下子杀了三万多人,总算把反对的声浪给压了下去。

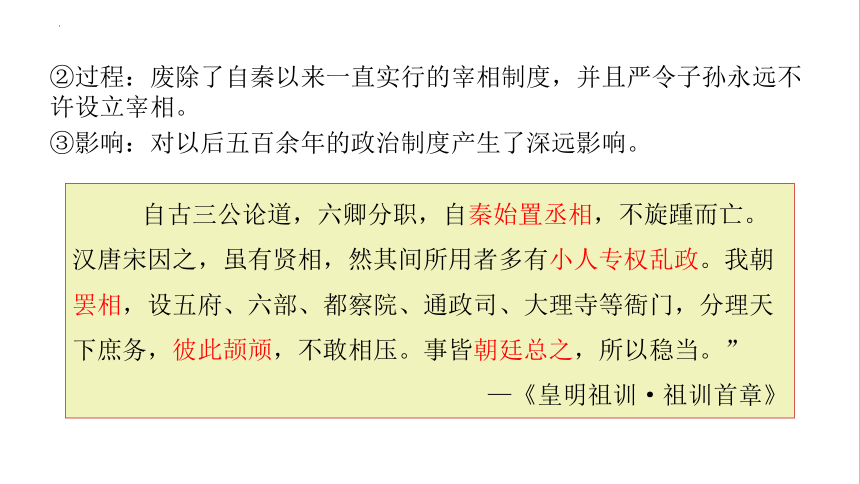

②过程:废除了自秦以来一直实行的宰相制度,并且严令子孙永远不许设立宰相。

③影响:对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

自古三公论道,六卿分职,自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。”

—《皇明祖训·祖训首章》

一、明朝政治制度的变化

2.明朝中央制度变迁

【课堂探究】宰相制度因何被废?

(1)历史原因:在专制主义中央集权制度中,君权与相权之间的矛盾由来已久。

(2)前朝教训:明太祖鉴于元朝丞相权势过重,认为丞相的使用妨碍皇权的高度集中,会导致社会动荡。

(3)现实原因:明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

(4)直接原因:胡惟庸骄横擅权。

◎诛杀胡惟庸

阅读上述材料,体会明太祖与黄宗羲两人对废宰相做法的不同理解。你认为明太祖所阐述的废除宰相的理由充分吗?黄宗羲又是从哪些角度来批评废宰相之举的?

问题探究

材料一 明太祖阐述废宰相的原因说:

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(xié háng),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

材料二 明清之际,思想家黄宗羲则对明初废宰相的做法进行了尖锐批评。他说:

有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦汉以后,废而不讲。然丞相进,天子御坐为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎?古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相辅救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

——《明夷待访录·置相》

发展:明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

◆皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专权(严嵩)

思考:内阁首辅=宰相吗?

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之弄权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非“大臣”。故虽如张居正之循名责实,起衰振弊,为明代有数能臣,而不能逃众议。

──钱穆《国史大纲》

结论: 内阁首辅≠宰相

内阁制≠宰相制

内阁制与宰相制比较:

宰相

内阁

权力来源

制度赋予

皇帝信任

职责/性质

中央决策者

内侍机构

对皇权影响

制约皇权

君主专制强化产物,

一、明朝政治制度的变化

3.宦官专权

明朝中后期出现了宦官专权的局面。司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责提督东厂和控制锦衣卫,对官员的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

◎锦衣卫

◎锦衣卫腰牌及木印

魏忠贤

二、海上交通与沿海形势

1、郑和下西洋

(1)时间:15世纪前期

(2)目的:“耀兵异域,示中国富强”

(3)概况:明成祖派遣宦官郑和远航海外。郑和先后七次率领船队出海,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(4)评价:①积极方面:郑和下西洋是世界历史上空前规模的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后欧洲远洋航海家的航行。②消极方面:给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

郑和下西洋前后历时二十八年时间,曾经留下大量珍贵而繁复的档案文献资料。然而,这些档案资料,竟然在几十年后的明朝档案库中不翼而飞,并且从发现档案丢失的那一刻开始,时至今日已经过去五百多年,郑和下西洋的档案资料依然石沉大海、不见踪影。

2、戚继光抗倭

(1)背景:从元朝末年起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰,被称为“倭寇”。明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

明代倭寇侵扰地区

从明代“倭寇”侵扰范围图可以看出,所谓“倭寇”侵扰的地区,范围极广,且深入内地。更公允地说,明朝倭寇尤其是嘉靖时期的倭寇,乃是一场由残暴海禁而激起的中国沿海激烈民变和巨大动乱,而不是一场“外敌入侵”的战争。

(2)过程:明廷派遣大将戚继光等人平倭。

(3)结果:东南沿海形势稳定下来,朝廷放松了对私人海外贸易的限制。

戚继光(1528年11月12日-1588年1月5日),山东蓬莱人。明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄。

戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全;后又在北方抗击蒙古部族内犯十余年,保卫了北部疆域的安全,促进了蒙汉民族的和平发展。

史料阅读

明朝后期人沈德符在《万历野获编》中将荷兰称为“红毛夷”,并且记载当时荷兰的火器制造技术已经明显领先于中国:红毛夷自古不通中国, 亦不知其国何名, 其地在何所……当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮者相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一镞,而官军死者已无算。海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云……自此夷通市,遂得彼所用诸炮,因仿其式并方制造,即未能尽传其精奥,已足凭为长城矣。

▲ 17世纪荷兰海外殖民地形势图

“17世纪海上马车夫”——荷兰

荷兰

新阿姆斯特丹

好望角

斯里兰卡

马六甲

台湾

马

来

群

岛

三、内陆边疆与明清易代

1、明朝与蒙古的关系

(1)战:明朝重修长城;明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防;

(2)和:1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面。

2、明朝与西藏的关系

明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,并设立了行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

3、明朝对东北地区的管辖

明朝前期,派人到东北招抚,在黑龙江流域设立了奴儿干都司,并对东北女真各部落首领封授官号。

三、内陆边疆与明清易代

3.满洲崛起

(1)16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。1616年,他在赫图阿拉称汗,国号大金(史称“后金”),并对明朝展开进攻。

(2)1636年,其子皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。

◎清太祖努尔哈赤

◎赫图阿拉城

◎清沈阳故宫

◎清太宗皇太极

三、内陆边疆与明清易代

3.明清易代

(1)在清朝崛起之际,明朝政治黑暗,天灾流行,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠。

(2)1644年,农民军首领李自成在西安建立“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗(即“崇祯皇帝”)自缢,明朝灭亡。

朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。

——明思宗朱由检

◎李自成进京

三、内陆边疆与明清易代

3.明清易代

【历史趣闻】明朝的十六位奇葩皇帝

皇帝 奇葩之处 皇帝 奇葩之处

朱元璋 布衣皇帝——姓名昭示朝代命运 朱祐樘 凄惨皇帝——年至六岁认祖归宗

朱允炆 革新皇帝——革新削藩反被拿下 朱厚照 玩乐皇帝——任皇宫动物园园长

朱 棣 暴力皇帝——夺位迁都编书远洋 朱厚熜 求仙皇帝——忠于炼丹不爱上朝

朱高炽 美食皇帝——一不小心肥胖猝死 朱载垕 重色皇帝——惨死于身体被掏空

朱瞻基 蟋蟀皇帝——爱斗蟋蟀施行仁政 朱翊钧 罢工皇帝——罢工三十年不上朝

朱祁镇 俘虏皇帝——御驾亲征惨被俘虏 朱常洛 泻肚皇帝——被下泻药不幸死亡

朱祁钰 捡漏皇帝——哥哥被俘弟弟上位 朱由校 木匠皇帝——酷爱木匠溺水吓死

朱见深 专情皇帝——缺母爱热心姐弟恋 朱由检 上吊皇帝——农民起义被逼上吊

◎注:以上内容均为基于史实编纂,只为博君一笑。

学思之窗

清太宗天聪年间,汉族降官宁完我上奏说:我国六部之名,原是照蛮子家立的……必如此,庶日后得了蛮子地方,不致手忙脚乱。然《大明会典》虽是好书,我国今日全照他行不得。他家天下二三百年,他家疆域横亘万里,他家财赋不可计数,况会典一书自洪武到今,不知增减改易了几番。何我今日,不敢把《会典》打动他一字?

——《天聪朝臣工奏议·宁完我请变通

〈大明会典〉设立六部通事奏》

《大明会奏》是明朝的行政法典,这段上奏提出了什么主张?

学习拓展

明朝科举考试的主要内容是八股文,清朝沿袭其制。特点主要有:从儒家经书中命题作文,写作时必须遵循程朱理学的有关解释;需要模仿古代“圣贤”口吻写作,不许发挥个人见解;作文的骨干部分是四段对偶排比文字。

查找并阅读一两篇明清八股文,初步了解它的特点。

课堂总结

从明朝的建立到清军入关

明朝的建立与统一

明太祖

明成祖

明朝中央制度变迁

郑和下西洋:概况、影响

东南沿海的“倭乱”:起因、结果

欧洲殖民者在中国沿海的侵夺

内陆边疆与明清易代

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

宦官专权

明朝经略边疆的举措:蒙古、藏族、东北

满洲崛起

明清易代

(2018·全国Ⅰ卷·27)图6的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的珍奇异兽,明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖遂厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

链接高考

B

中国古代史上,有许多少数民族如氐族、鲜卑族、吐蕃族、契丹族、党项族、女真族、蒙古族、满族等都建立过自己的政权,他们治国的共同之处是( )

A. 推广本民族的管理办法

B. 全面推行汉化政策

C. 学习汉族先进管理办法

D. 全面启用汉族官员

原创练习

C

下列属于明朝政府巩固统一多民族国家措施的有( )

①与鞑靼和议 ②设奴儿干都司

③派戚继光抗倭 ④郑成功收复台湾

A. 只有①

B. ②和④

C. ①②③

D. ①②③④

原创练习

C

必修 中外历史纲要 (上)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临

的挑战

第 13 课 从明朝建立到清军入关

目

录

壹

明朝政治制度的变化

贰

海上交通与沿海形势

叁

内陆边疆与明清易代

1344 年夏天,元朝统治下的淮河流域接连遭受旱灾和瘟疫。濠州钟离太平乡的一个佃农九口之家,半个月内相继病死 四人。家中的小儿子、年仅 17 岁的朱重八为饥饿所迫,削发为僧,出外游方乞讨。后来,他有了新的名字朱元璋,并且因缘际会,成长为一个新王朝的开国君主。左图为位于安徽凤阳南的明皇陵,是朱元璋登基后为死于瘟疫的父母修建的陵墓。

▲ 明皇陵

明皇陵位于安徽省凤阳县城南七公里处,是明朝开国皇帝朱元璋为其父母和兄嫂而修建的陵园,占地约二万余亩。

▲ 明太祖像

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立:

(1)1351年:元朝爆发农民起义

(2)1368年:朱元璋称帝

朱元璋幼时贫穷,曾为刘德地主放牛。1344年入皇觉寺,25岁时参加郭子兴领导的红巾军起义反抗元朝, 1356年攻占集庆路,将其改为应天府。1367年命徐达、常遇春以“驱逐胡虏,恢复中华”为号召,举兵北伐,以推翻元朝统治。

不管是官方记载还是人物画像都对老祖宗的相貌进行人为改变,这些都不是为了丑化老朱,反而是强调人家有一脸的帝王相!您别看人家长得丑,这是说明人家生来就是当皇帝的,你个老百姓就老老实实的听话呗!

一、明朝政治制度的变化

2.明朝中央制度变迁

01

改革前

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

地方:行中书省

(行省)

中央

02

改革后

皇帝

地方

布政司

民政、财政

都指挥使司

军政

按察司

监察、司法

吏

户

礼

兵

刑

工

吏

户

礼

(1)明太祖:废除宰相制度,严令子孙永远不许设立。皇帝直接领导六部等具体职能部门。

(1)宰相制度的废除

①目的:明太祖为加强皇权。

胡惟庸担任丞相整整七年时间,拥有极大的权力,他经常利用手中的权力,排除异己、结党营私,更重要的是,有很多大臣上奏的奏折,胡惟庸干脆不请示朱元璋,私自处理。权力欲如此强的朱元璋,竟然容忍胡惟庸专权达到七年之久,他是在等待时机,他要做一件大事——废除宰相。但毕竟宰相这个职位,已经存在了上千年的时间,根深蒂固,贸然废除恐怕要招致大臣们集体反对。所以,朱元璋就让这位管不住自己的胡惟庸,在他的眼皮子底下敛财、揽权、结党营私,直到七年之后,朱元璋觉得时机成熟了,才一举将他的党羽拿下,并且顺势废除了宰相。而“胡惟庸案”案发之后,为了震慑反对废除宰相的人,朱元璋不惜大开杀戒,一下子杀了三万多人,总算把反对的声浪给压了下去。

②过程:废除了自秦以来一直实行的宰相制度,并且严令子孙永远不许设立宰相。

③影响:对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

自古三公论道,六卿分职,自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。”

—《皇明祖训·祖训首章》

一、明朝政治制度的变化

2.明朝中央制度变迁

【课堂探究】宰相制度因何被废?

(1)历史原因:在专制主义中央集权制度中,君权与相权之间的矛盾由来已久。

(2)前朝教训:明太祖鉴于元朝丞相权势过重,认为丞相的使用妨碍皇权的高度集中,会导致社会动荡。

(3)现实原因:明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

(4)直接原因:胡惟庸骄横擅权。

◎诛杀胡惟庸

阅读上述材料,体会明太祖与黄宗羲两人对废宰相做法的不同理解。你认为明太祖所阐述的废除宰相的理由充分吗?黄宗羲又是从哪些角度来批评废宰相之举的?

问题探究

材料一 明太祖阐述废宰相的原因说:

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(xié háng),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

材料二 明清之际,思想家黄宗羲则对明初废宰相的做法进行了尖锐批评。他说:

有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦汉以后,废而不讲。然丞相进,天子御坐为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎?古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相辅救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

——《明夷待访录·置相》

发展:明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

◆皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专权(严嵩)

思考:内阁首辅=宰相吗?

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之弄权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非“大臣”。故虽如张居正之循名责实,起衰振弊,为明代有数能臣,而不能逃众议。

──钱穆《国史大纲》

结论: 内阁首辅≠宰相

内阁制≠宰相制

内阁制与宰相制比较:

宰相

内阁

权力来源

制度赋予

皇帝信任

职责/性质

中央决策者

内侍机构

对皇权影响

制约皇权

君主专制强化产物,

一、明朝政治制度的变化

3.宦官专权

明朝中后期出现了宦官专权的局面。司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责提督东厂和控制锦衣卫,对官员的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

◎锦衣卫

◎锦衣卫腰牌及木印

魏忠贤

二、海上交通与沿海形势

1、郑和下西洋

(1)时间:15世纪前期

(2)目的:“耀兵异域,示中国富强”

(3)概况:明成祖派遣宦官郑和远航海外。郑和先后七次率领船队出海,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(4)评价:①积极方面:郑和下西洋是世界历史上空前规模的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后欧洲远洋航海家的航行。②消极方面:给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

郑和下西洋前后历时二十八年时间,曾经留下大量珍贵而繁复的档案文献资料。然而,这些档案资料,竟然在几十年后的明朝档案库中不翼而飞,并且从发现档案丢失的那一刻开始,时至今日已经过去五百多年,郑和下西洋的档案资料依然石沉大海、不见踪影。

2、戚继光抗倭

(1)背景:从元朝末年起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰,被称为“倭寇”。明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

明代倭寇侵扰地区

从明代“倭寇”侵扰范围图可以看出,所谓“倭寇”侵扰的地区,范围极广,且深入内地。更公允地说,明朝倭寇尤其是嘉靖时期的倭寇,乃是一场由残暴海禁而激起的中国沿海激烈民变和巨大动乱,而不是一场“外敌入侵”的战争。

(2)过程:明廷派遣大将戚继光等人平倭。

(3)结果:东南沿海形势稳定下来,朝廷放松了对私人海外贸易的限制。

戚继光(1528年11月12日-1588年1月5日),山东蓬莱人。明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄。

戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全;后又在北方抗击蒙古部族内犯十余年,保卫了北部疆域的安全,促进了蒙汉民族的和平发展。

史料阅读

明朝后期人沈德符在《万历野获编》中将荷兰称为“红毛夷”,并且记载当时荷兰的火器制造技术已经明显领先于中国:红毛夷自古不通中国, 亦不知其国何名, 其地在何所……当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮者相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一镞,而官军死者已无算。海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云……自此夷通市,遂得彼所用诸炮,因仿其式并方制造,即未能尽传其精奥,已足凭为长城矣。

▲ 17世纪荷兰海外殖民地形势图

“17世纪海上马车夫”——荷兰

荷兰

新阿姆斯特丹

好望角

斯里兰卡

马六甲

台湾

马

来

群

岛

三、内陆边疆与明清易代

1、明朝与蒙古的关系

(1)战:明朝重修长城;明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防;

(2)和:1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面。

2、明朝与西藏的关系

明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,并设立了行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

3、明朝对东北地区的管辖

明朝前期,派人到东北招抚,在黑龙江流域设立了奴儿干都司,并对东北女真各部落首领封授官号。

三、内陆边疆与明清易代

3.满洲崛起

(1)16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。1616年,他在赫图阿拉称汗,国号大金(史称“后金”),并对明朝展开进攻。

(2)1636年,其子皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。

◎清太祖努尔哈赤

◎赫图阿拉城

◎清沈阳故宫

◎清太宗皇太极

三、内陆边疆与明清易代

3.明清易代

(1)在清朝崛起之际,明朝政治黑暗,天灾流行,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠。

(2)1644年,农民军首领李自成在西安建立“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗(即“崇祯皇帝”)自缢,明朝灭亡。

朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。

——明思宗朱由检

◎李自成进京

三、内陆边疆与明清易代

3.明清易代

【历史趣闻】明朝的十六位奇葩皇帝

皇帝 奇葩之处 皇帝 奇葩之处

朱元璋 布衣皇帝——姓名昭示朝代命运 朱祐樘 凄惨皇帝——年至六岁认祖归宗

朱允炆 革新皇帝——革新削藩反被拿下 朱厚照 玩乐皇帝——任皇宫动物园园长

朱 棣 暴力皇帝——夺位迁都编书远洋 朱厚熜 求仙皇帝——忠于炼丹不爱上朝

朱高炽 美食皇帝——一不小心肥胖猝死 朱载垕 重色皇帝——惨死于身体被掏空

朱瞻基 蟋蟀皇帝——爱斗蟋蟀施行仁政 朱翊钧 罢工皇帝——罢工三十年不上朝

朱祁镇 俘虏皇帝——御驾亲征惨被俘虏 朱常洛 泻肚皇帝——被下泻药不幸死亡

朱祁钰 捡漏皇帝——哥哥被俘弟弟上位 朱由校 木匠皇帝——酷爱木匠溺水吓死

朱见深 专情皇帝——缺母爱热心姐弟恋 朱由检 上吊皇帝——农民起义被逼上吊

◎注:以上内容均为基于史实编纂,只为博君一笑。

学思之窗

清太宗天聪年间,汉族降官宁完我上奏说:我国六部之名,原是照蛮子家立的……必如此,庶日后得了蛮子地方,不致手忙脚乱。然《大明会典》虽是好书,我国今日全照他行不得。他家天下二三百年,他家疆域横亘万里,他家财赋不可计数,况会典一书自洪武到今,不知增减改易了几番。何我今日,不敢把《会典》打动他一字?

——《天聪朝臣工奏议·宁完我请变通

〈大明会典〉设立六部通事奏》

《大明会奏》是明朝的行政法典,这段上奏提出了什么主张?

学习拓展

明朝科举考试的主要内容是八股文,清朝沿袭其制。特点主要有:从儒家经书中命题作文,写作时必须遵循程朱理学的有关解释;需要模仿古代“圣贤”口吻写作,不许发挥个人见解;作文的骨干部分是四段对偶排比文字。

查找并阅读一两篇明清八股文,初步了解它的特点。

课堂总结

从明朝的建立到清军入关

明朝的建立与统一

明太祖

明成祖

明朝中央制度变迁

郑和下西洋:概况、影响

东南沿海的“倭乱”:起因、结果

欧洲殖民者在中国沿海的侵夺

内陆边疆与明清易代

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

宦官专权

明朝经略边疆的举措:蒙古、藏族、东北

满洲崛起

明清易代

(2018·全国Ⅰ卷·27)图6的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的珍奇异兽,明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖遂厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

链接高考

B

中国古代史上,有许多少数民族如氐族、鲜卑族、吐蕃族、契丹族、党项族、女真族、蒙古族、满族等都建立过自己的政权,他们治国的共同之处是( )

A. 推广本民族的管理办法

B. 全面推行汉化政策

C. 学习汉族先进管理办法

D. 全面启用汉族官员

原创练习

C

下列属于明朝政府巩固统一多民族国家措施的有( )

①与鞑靼和议 ②设奴儿干都司

③派戚继光抗倭 ④郑成功收复台湾

A. 只有①

B. ②和④

C. ①②③

D. ①②③④

原创练习

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进