第十一章三角形全章导学案

文档属性

| 名称 | 第十一章三角形全章导学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 252.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2013-12-01 15:45:39 | ||

图片预览

文档简介

11.1.1三角形的边

活动一:三角形的有关概念

1.【读中学】阅读课本P2页“思考”以上的内容.

要求:请将看到课本中的重点概念做上记号,并整理到笔记本上.

2.【导中学】

3. 【习中学】

1.做课本P4页练习1.

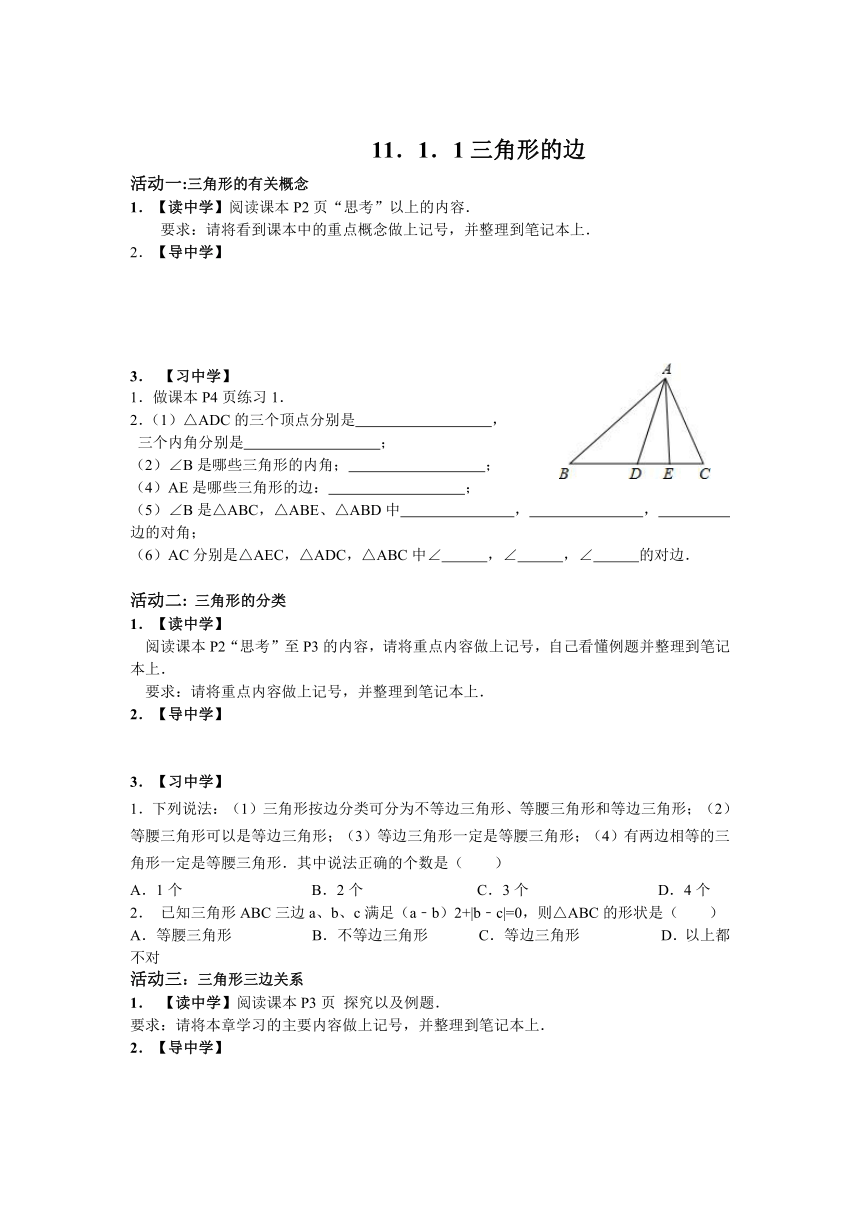

2.(1)△ADC的三个顶点分别是 ,

三个内角分别是 ;

(2)∠B是哪些三角形的内角; ;

(4)AE是哪些三角形的边: ;

(5)∠B是△ABC,△ABE、△ABD中 , , 边的对角;

(6)AC分别是△AEC,△ADC,△ABC中∠ ,∠ ,∠ 的对边.

活动二: 三角形的分类

1.【读中学】

阅读课本P2“思考”至P3的内容,请将重点内容做上记号,自己看懂例题并整理到笔记本上.

要求:请将重点内容做上记号,并整理到笔记本上.

2.【导中学】

3.【习中学】

1.下列说法:(1)三角形按边分类可分为不等边三角形、等腰三角形和等边三角形;(2)等腰三角形可以是等边三角形;(3)等边三角形一定是等腰三角形;(4)有两边相等的三角形一定是等腰三角形.其中说法正确的个数是( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

2. 已知三角形ABC三边a、b、c满足(a﹣b)2+|b﹣c|=0,则△ABC的形状是( )

A.等腰三角形 B.不等边三角形 C.等边三角形 D.以上都不对

活动三:三角形三边关系

1. 【读中学】阅读课本P3页 探究以及例题.

要求:请将本章学习的主要内容做上记号,并整理到笔记本上.

2.【导中学】

3. 【习中学】

1.课本P4练习2

2.课本P8习题11.1,第2、6、7题

【当堂检测】

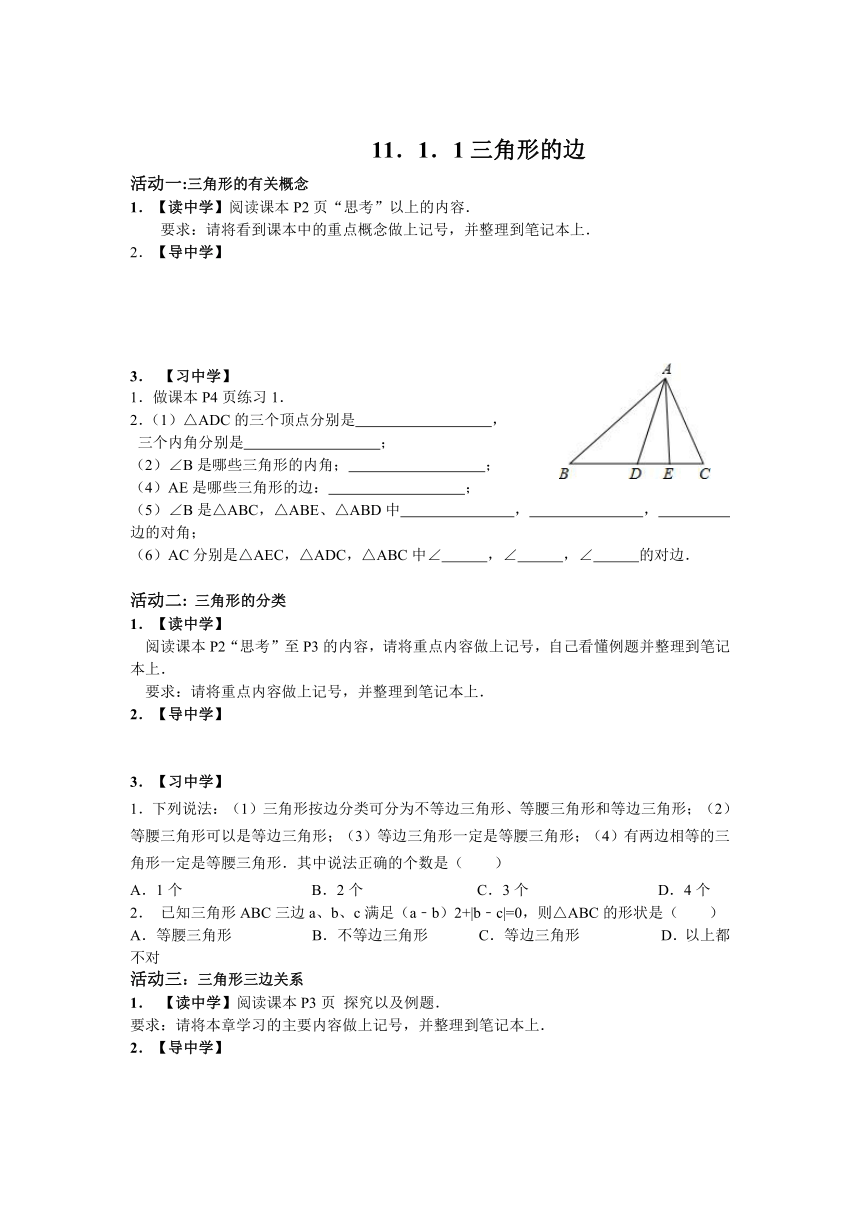

1.如图所示:

(1)图中共有 个三角形;

(2)△ABE的顶点是 ,三个内角是 ;

(3)∠B是哪些三角形的内角; ;

(4)AC是哪些三角形的边: ;

(5)∠B是△ABC,△DBC中 , 边的对角;

(6)AC分别是△AOC,△ADC,△AEC,△ABC中∠ ,∠ ,∠ ,

∠ 的对边.

第1题 第2题

2.已知△ABC三边a,b,c,满足(a-b)(b-c)=0,则△ABC的形状是( )

A、等腰三角形 B、等边三角形 C、不等边三角形 D、以上都不对

3.一个三角形的三边长分别为4,7,x,求x的取值范围.

4(1)等腰三角形一边等于5,另一边等于8,求这个三角形的周长.

(2)已知,三角形三边的比是3:4:5,且最大边长与最小边长的差是4,求这个三角形的三条边的长.

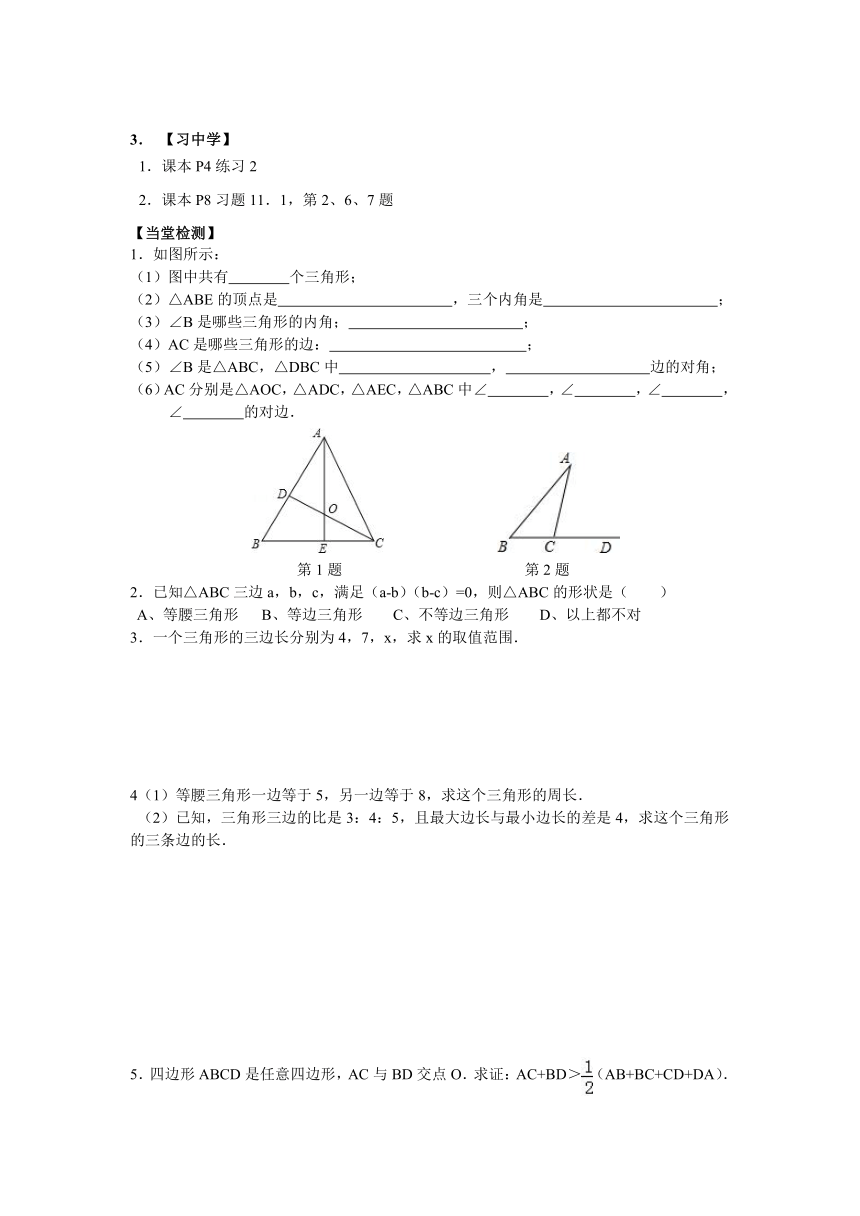

5.四边形ABCD是任意四边形,AC与BD交点O.求证:AC+BD>(AB+BC+CD+DA).

证明:在△OAB中有OA+OB>AB

在△OAD中有 ,

在△ODC中有 ,

在△ 中有 ,

∴OA+OB+OA+OD+OD+OC+OC+OB>AB+BC+CD+DA

即: ,

即:AC+BD>(AB+BC+CD+DA)

【拓宽延伸】

1.若a,b,c是△ABC的三边的长,化简|a﹣b﹣c|+|b﹣c﹣a|+|c+a﹣b|.

2.两根木棒的长度分别是5cm和7cm,要选择第三根木棒,将它们钉成一个三角形,

如果第三根木棒的长为偶数,那么这个三角形的周长为多少?

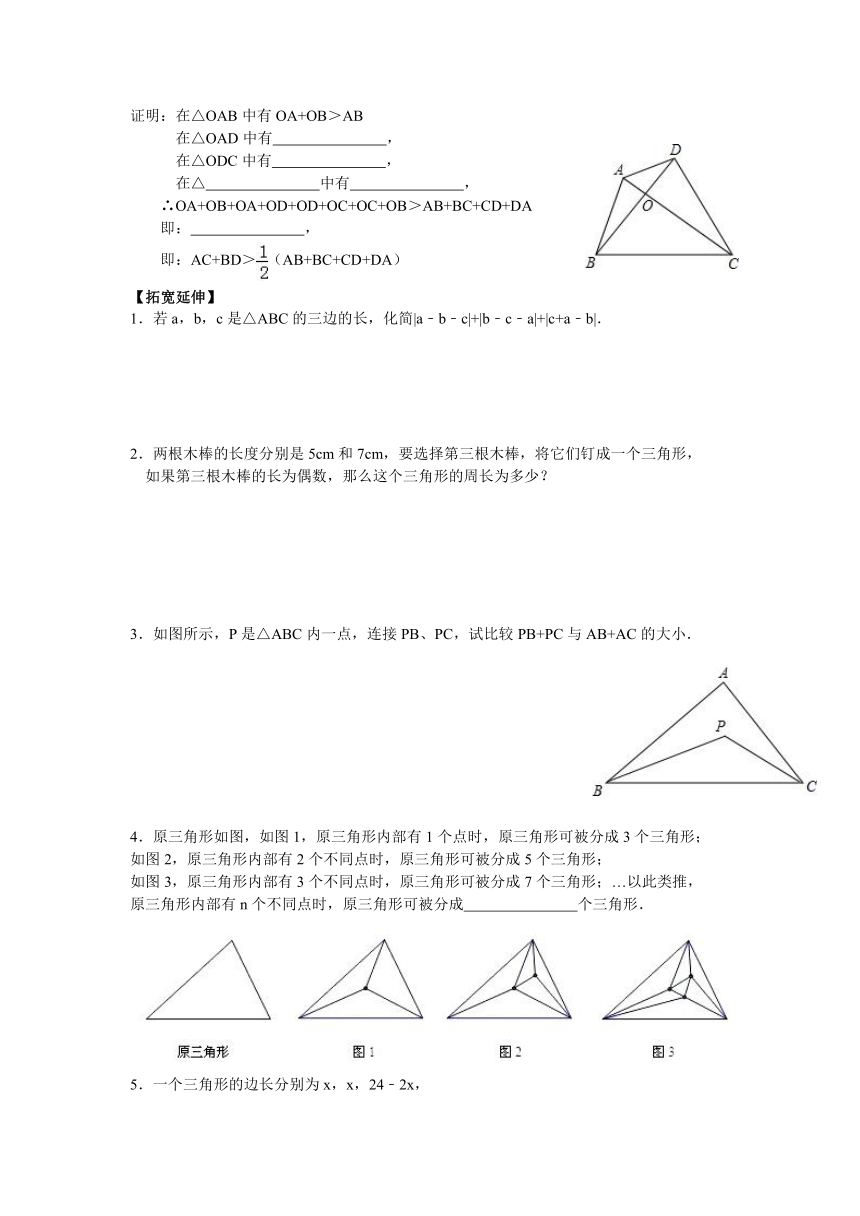

3.如图所示,P是△ABC内一点,连接PB、PC,试比较PB+PC与AB+AC的大小.

4.原三角形如图,如图1,原三角形内部有1个点时,原三角形可被分成3个三角形;

如图2,原三角形内部有2个不同点时,原三角形可被分成5个三角形;

如图3,原三角形内部有3个不同点时,原三角形可被分成7个三角形;…以此类推,

原三角形内部有n个不同点时,原三角形可被分成 个三角形.

5.一个三角形的边长分别为x,x,24﹣2x,

(1)求x可能的取值范围;(2)如果x是整数,那么x可取哪些值?

11.1.2三角形的高、中线、角平分线

11.2.3三角形的稳定性

活动一:三角形的高

1.【读中学】阅读课本P4页三角形高的定义的部分,将本章学习的主要内容做上记号,

并整理到笔记本上.

2.【导中学】

3. 【习中学】

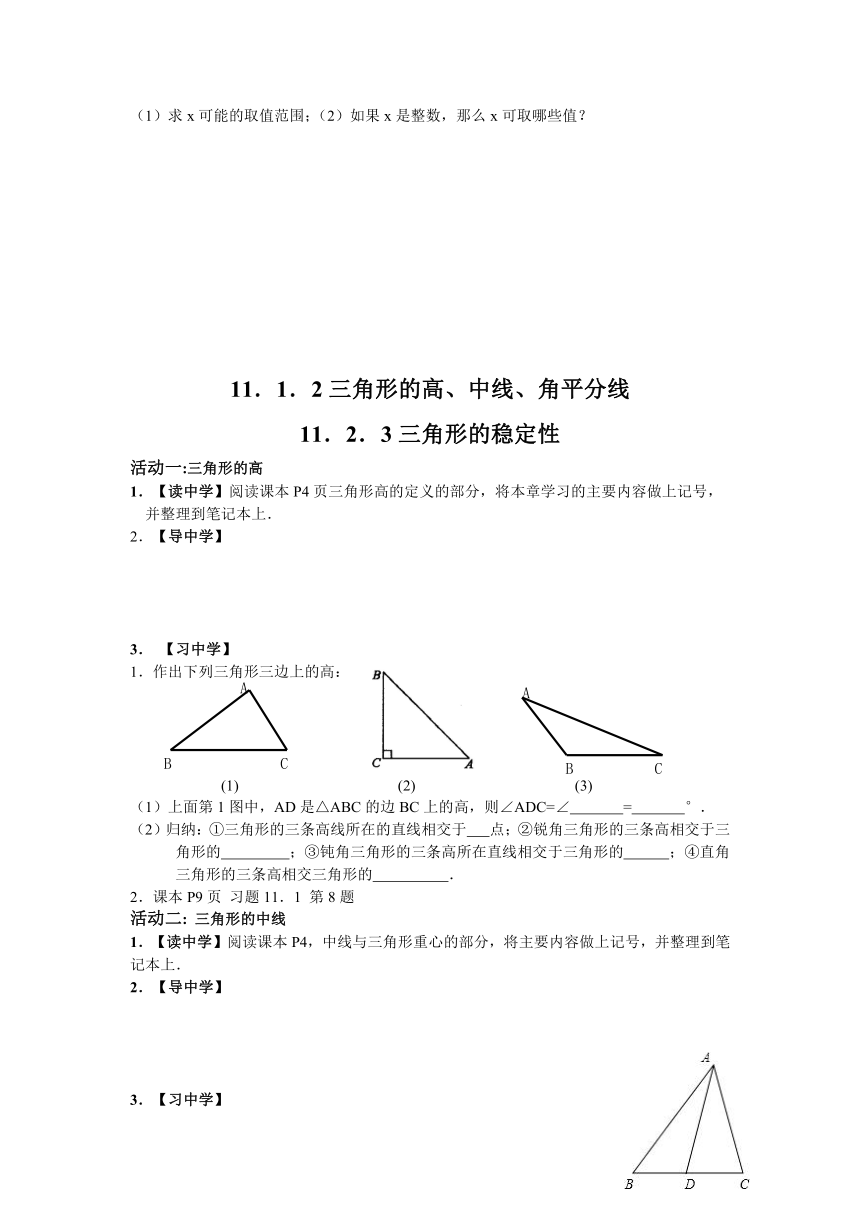

1.作出下列三角形三边上的高:

(1) (2) (3)

(1)上面第1图中,AD是△ABC的边BC上的高,则∠ADC=∠ = °.

(2)归纳:①三角形的三条高线所在的直线相交于 点;②锐角三角形的三条高相交于三角形的 ;③钝角三角形的三条高所在直线相交于三角形的 ;④直角三角形的三条高相交三角形的 .

2.课本P9页 习题11.1 第8题

活动二: 三角形的中线

1.【读中学】阅读课本P4,中线与三角形重心的部分,将主要内容做上记号,并整理到笔记本上.

2.【导中学】

3.【习中学】

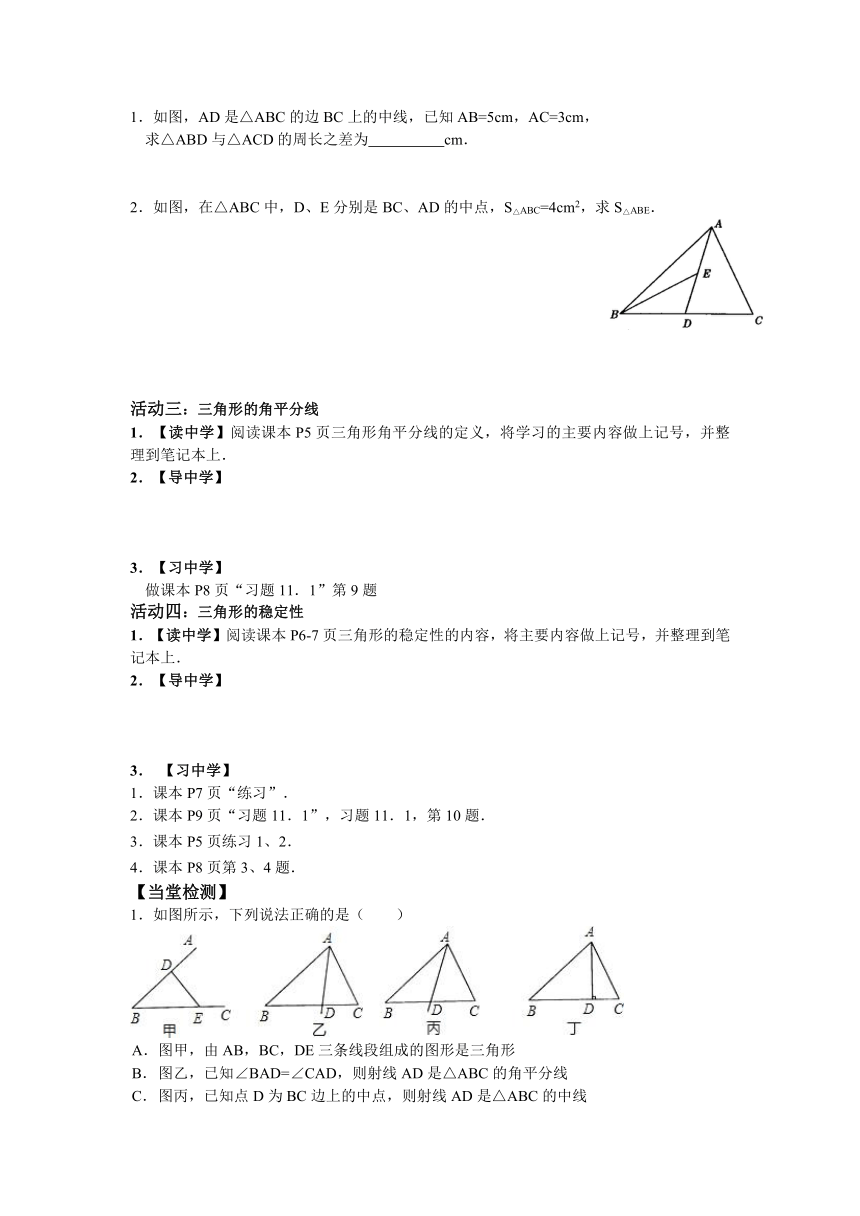

1.如图,AD是△ABC的边BC上的中线,已知AB=5cm,AC=3cm,

求△ABD与△ACD的周长之差为 cm.

2.如图,在△ABC中,D、E分别是BC、AD的中点,S△ABC=4cm2,求S△ABE.

活动三:三角形的角平分线

1.【读中学】阅读课本P5页三角形角平分线的定义,将学习的主要内容做上记号,并整理到笔记本上.

2.【导中学】

3.【习中学】

做课本P8页“习题11.1”第9题

活动四:三角形的稳定性

1.【读中学】阅读课本P6-7页三角形的稳定性的内容,将主要内容做上记号,并整理到笔记本上.

2.【导中学】

3. 【习中学】

1.课本P7页“练习”.

2.课本P9页“习题11.1”,习题11.1,第10题.

3.课本P5页练习1、2.

4.课本P8页第3、4题.

【当堂检测】

1.如图所示,下列说法正确的是( )

A.

图甲,由AB,BC,DE三条线段组成的图形是三角形

B.

图乙,已知∠BAD=∠CAD,则射线AD是△ABC的角平分线

C.

图丙,已知点D为BC边上的中点,则射线AD是△ABC的中线

D.

图丁,已知△ABC中,AD⊥BC于D,则线段AD是△ABC的高线

2.如图,△ABC的角平分线AD、中线BE相交于点O,则①AO是△ABE的角平分线;②BO是△ABD的中线;③DE是△ADC的中线;④ED是△EBC的角平分线的结论中正确的有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

第4题 第5题

3.如图,AD、BE、CF是△ABC的三条中线,若△ABC的周长是 cm.则AE+CD+BF= cm.

4.下列图形中具有稳定性是 ;(只填图形序号)

5.△ABC的边BC上的高为AF,AC边上的高为BG,中线为AC,已知AF=6,BC=10,BG=5.

(1)求△ABC的面积; (2)求AC的长;(3)说明△ABC和△ACD的面积的关系.

6.在等腰三角形ABC中,AB=AC,一腰上的中线BD将这个等腰三角形的周长分为15和6两部分,求该等腰三角形的腰长及底边长.

【拓展延伸】

1.如图,AD为△ABC的中线,BE为△ABD的中线.(1)在△BED中作BD边上的高,垂足为F;

(2)若△ABC的面积为40,BD=5,则△BDE中BD边上的高为多少?(3)过点E作EG∥BC,连接EC、DG且相交于点O,若S△ABC=a,S△COD=b,求S△GOC.(用含a、b的代数式表示).

2.探索在如图(1)(2)(3)中,△ABC的面积为a.

(1)如图(1),延长△ABC的边BC到点D,使CD=BC,连接DA.若△ACD的面积为S1,则S1=__________(用含a的代数式表示);

(1) (2) (3)

(2)如图(2),延长△ABC的边BC到点D,延长边CA到点E,使CD=BC,AE=CA,连接DE.若△DEC的面积为S2,则S2=________(用含a的代数式表示),并写出理由;

(3)在图(3)的基础上延长AB到点F,使BF=AB,连接FD,FE,得到△DEF(如图(3)).若阴影部分的面积为S3,则S3=__________(用含a的代数式表示).

11.2.1三角形的内角

活动一:三角形内角和定理的证明

1.【读中学】 阅读课本P11到P12例1上面的,体会三角形内角和定理的证明思想,思考是否还有其他方法证明三角形内角和定理。

2.【导中学】

3. 【习中学】

1.如图1,在三角形ABC中,∠B,∠BAC和∠C是它的三个内角.在学习了平行线的性质以后,我们可以用几何推理的方法去证明“三角形的内角的和等于180°”.请在以下给出的证明过程中填空或填写理由.

证明:如图2,延长BA,过点A作AE∥BC.

∵AE∥BC(已作)

∴∠1=∠ ,( )

又∵AE∥BC(已作)

∴∠2=∠ ,( )

∵∠1+∠2+∠BAC=180° (平角定义)

∴∠B+∠C+∠BAC=180° ( ),即,三角形的内角的和等于180°.

2.课本P16,习题11.2,第1题

活动二: 三角形内角和定理的几何应用

1.【读中学】阅读课本P12页“例1”,按要求做标记、整理笔记.

2.【导中学】

3.【习中学】

1.课本P13页练习1.

2.课本P16-17页“习题11.2”第3题、第9题.

活动三: 三角形内角和定理在实际问题中的应用

1.【读中学】

阅读课本P12页“例2”,例2,按要求做标记、整理笔记页

2.【导中学】

3.【习中学】

1.课本P13练页习2

活动四:直角三角形的性质与判定

1.【读中学】

阅读课本P13-14中直角三角形的性质和判定,按要求做标记、整理笔记.

2.【导中学】

3.【习中学】

1.课本P14页练习1,练习2

2.课本P16页“习题11.2”第4题,第10题.

【当堂检测】

1.课本P17页“习题11.2”第7题

2.课本P28-29页“复习题11”第6、7、8、11、12题

【拓宽延伸】

如图,△ABC中,BP、CP分别是∠ABC与∠ACB的平分线,BP、CP交△ABC内一点P.

(1)当∠A=50°时,求∠P的度数;

(2)当∠1=∠ABC,∠2=∠ACB时,你能说明∠P=90°+∠A成立吗?

(3)当∠1=∠ABC;∠2=∠ACB时,猜猜看:∠P与∠A又是什么关系?请说明理由;

(4)当∠1=∠ABC,∠2=∠ACB时,再猜猜,∠P与∠A又是什么关系?请直接写出∠P与∠A的关系式是: .

11.2.2三角形的外角

活动一:三角形的外角的定义

1.【读中学】

阅读课本P14到P15例4上面,请将重点内容做上记号,并整理到笔记本上

2.【导中学】

3.【习中学】

1.如图所示,过点C作CF∥AB,且△ABC的一边BC延长到D,得到∠ACD,∠ACD为△ABC的一

个外角,请问:

(1)∠ACD与∠ACB有什么关系;

(2)∠ACD与∠A、∠B有什么数量关系与大小关系?

解:(1)∠ACD与∠ACB的关系是互补,即∠ACD+∠ACB=;

(2)由题目已知有∠ACD=∠A+∠B

因为CF∥AB

所以∠1= ;( )

∠2= ;( )

因为∠1+∠2=∠ACD;

所以∠ACD= + ;( )

结论:三角形的一个外角等于 的两个内角之和,且三角形的一个外角 与它不相邻的任何一个内角;

2.做课本P15页练习.

活动二: 三角形外角的应用

1. 读中学】阅读课本P15,例4,按要求做标记、整理笔记.

2.【导中学】

3.【习中学】

1.做课本P17页,第5题、第6题,第8题、第11题.

【当堂检测】

1.如图,x=______.

2.如图,于,,,那么= ,= ;

第1题 第2题

3.△ABC的三个内角度数之比是2:3:4,求它们对应的外角度数之比为____ __.

4.已知如图,∠A=32°,∠B=45°,∠C=38°,则求∠DFE的度数为____ __.

第4题 第5题

5.如图所示,AE∥BD,∠1=95°,∠2=28°,求∠C的度数为____ __.

6.如图,D是△ABC的BC边上一点,且∠1=∠2,∠3=∠4,∠BAC=63°,求∠DAC的度数.

7.已知:如图,△ABC中,∠A=70°,∠ABC=48°,BD⊥AC于D,CE是∠ACB的平分线,

BD与CE交于点F,求∠CBD、∠EFD的度数.

【拓展延伸】

1.如图,AC、BD相交于O,BE、CE分别平分∠ABD、∠ACD,且相交于点E.

求证:.

2.如图,在△ABC中,∠A=α.∠ABC与∠ACD的平分线交于点A1,得∠A1;∠A1BC与∠A1CD

的平分线相交于点A2,得∠A2; …;∠A2013BC与∠A2013CD的平分线相交于点A2013,得∠A2013,

则∠A2013= .