选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理课件(共25张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-07 23:01:41 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

《国家制度与社会治理》第六单元 基层治理与社会保障

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

2020年人口普查数据

古代社会如何管理人口与治理基层?

.

目录

一、历代户籍制度的演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

课标

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝社会救济与优抚方面采取的重要措施。

赋役是国家财政的根本,户籍是赋役征发的依据

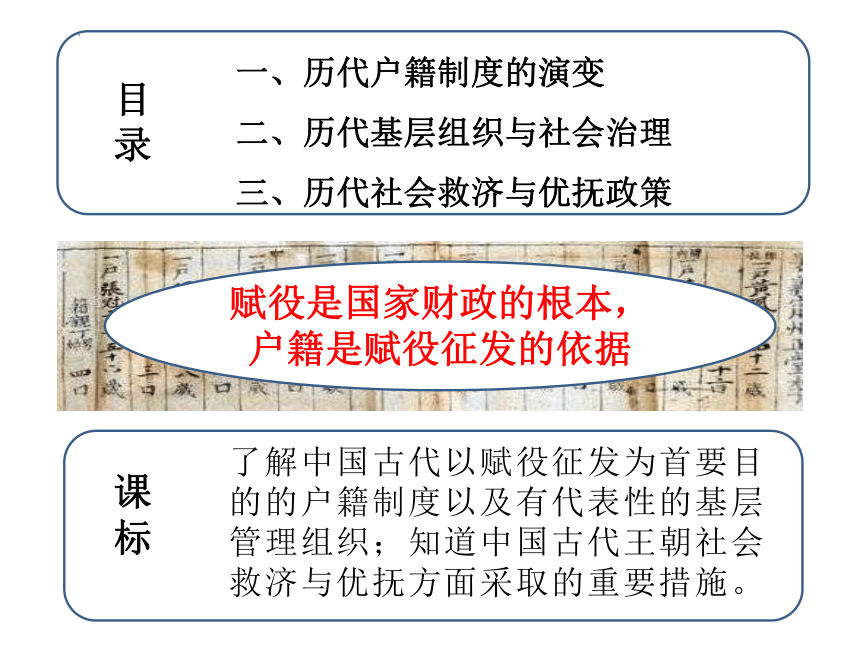

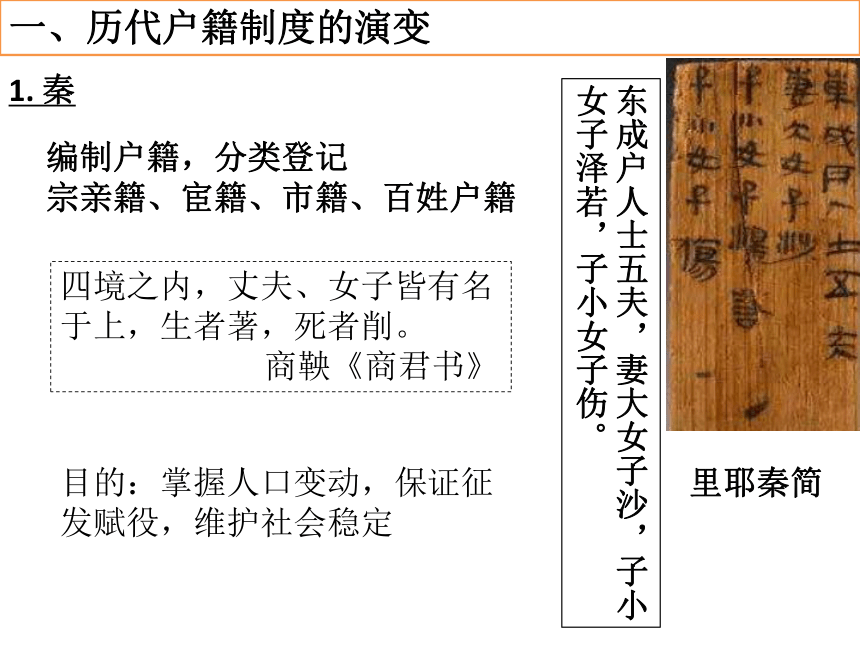

一、历代户籍制度的演变

里耶秦简

东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。

1. 秦

编制户籍,分类登记

宗亲籍、宦籍、市籍、百姓户籍

四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。

商鞅《商君书》

目的:掌握人口变动,保证征发赋役,维护社会稳定

徐伟长论“……人数者,庶事之所自出也,莫不取正焉。以分田里,以令贡赋,以造器用,以制禄食,以起田役,以作军旅,国以建典,家以立度,五礼用修,九刑用措,其唯审人数乎?”

——杜佑《通典·卷三》

一、历代户籍制度的演变

2. 汉朝

丞相主管户籍 。 百姓编户入籍,编户齐民

一、历代户籍制度的演变

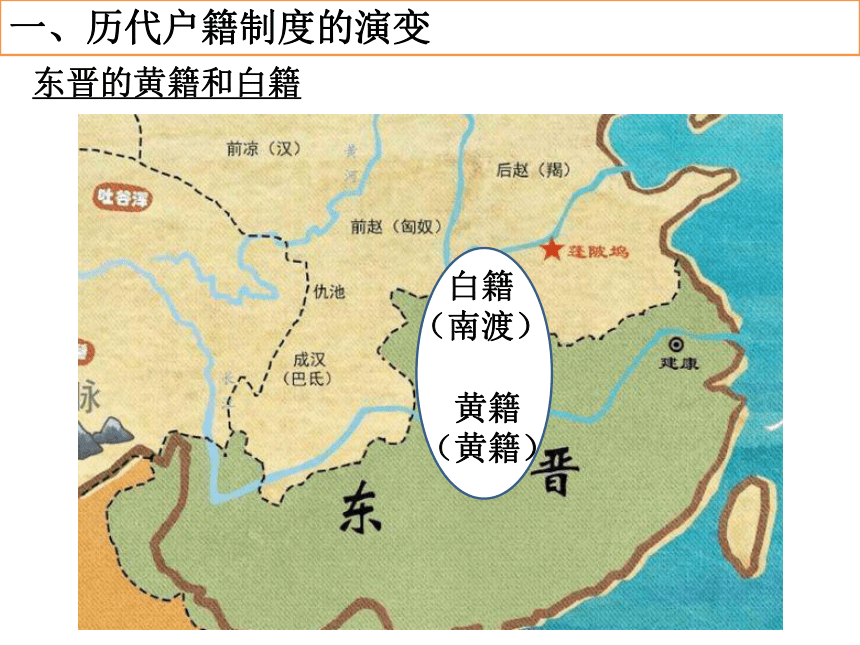

东晋的黄籍和白籍

白籍(南渡)

黄籍(黄籍)

一、历代户籍制度的演变

3. 隋唐

开皇三年(583年),文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍薄上登记的年龄,来核对本人体貌,以防诈老讹小逃避租役。一旦查出户口不实者,里正、党长流配远方,同时,还鼓励百姓互相检举,告发不实之户。 ——

摘编朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史上册》

大索貌阅 人口体貌与户籍登记比较,重新核定

唐承隋制 每份户口册都有三份,一份存在县,一份存在州,还有一份存在中央户部。户籍三年一造

一、历代户籍制度的演变

4. 宋朝

宋朝户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户。客户指没有土地

的佃户。

居留1年落户京城可能吗?穿越到宋朝就可实现。

一、历代户籍制度的演变

5. 元朝

元王朝将其全部人户以职业、民族、宗教信仰的不同,而划分为多达数十种户计, … …民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担着。

——高树林《元朝民户研究》

“诸色户计” 按职业分为军户、民户、匠户、站户等。一旦定籍,世代相袭,不得变动。

一、历代户籍制度的演变

5. 明朝

“太祖籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居地。籍上户部,帖给之民。”

——《明史·食货志一》

一户倪小礼,系湖州府安吉县太平乡一二三管民户,计四口。男子二口,成丁一口,本身三十五岁;不成丁一口,添三年三岁。妇女二口,母张天娘,年七十岁;妻沈三娘,三十岁。

——嘉靖《安吉州志》卷之二·疆域·乡都

按职业定户籍,分为民籍、军籍、匠籍等。

黄册,以里甲制为基础,每里一册,人口、田土、

房屋。

一、历代户籍制度的演变

6. 清朝

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

清袭明制,因固定丁银、摊丁入亩,户籍作用削弱,乾隆永停编审

一、历代户籍制度的演变

战国 编排民户

秦朝

西汉

东汉 豪强争民,户籍散乱

东晋 黄籍、白籍

隋朝

唐朝 三年一造

宋朝

元朝

明朝

清朝 相对松弛、永停编审

分类登记

编户齐民

大索貌阅

主户客户

诸色户计

职业户籍、黄册

战国

唐宋

明清

加强

松弛

小农经济的分散性,加强管控

商品经济发展的流动性,放松管控

二、历代基层组织与社会治理

基层是社会的基础,基层治理是社会治理的基石。

(政令、治安)

?

“皇权不下县”

朝代 基层组织 社会治理

秦汉 乡里制度 什伍组织

唐 乡里制度 邻保制度

北宋 乡里制度 保甲制

明 里甲制 十家牌法

清 里甲制到保甲制——兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与社会治理

基层组织任务:征发赋役、维护社会稳定;

县下设直接管理民众的基层组织

建立基层群众的自我管理与相互监督机制

国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱

二、历代基层组织与社会治理

《史记·商君列传渗》:“令民为什伍,而相收司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌同赏,匿奸者与降敌同罚。”

十家牌法,是古代乡间管理方法,由明朝中期王阳明创造。十家牌法规定每十家为一牌,牌上注明各家的丁口、籍贯、职业,轮流巡查。一家隐匿盗贼,其余九家连坐。如有人口变动,需向官府申报。

(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

二、历代基层组织与社会治理

根据材料,概括清代基层治理的特点。

(1)组织严密(层级分明);(2)职责清晰;(3)乡绅发挥较大作用;(4)“三长”(基层管理人员)定期更换;(5)乡里制与保甲制合一。

二、历代社会救济与优抚政策

范仲淹

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

— —《礼记· 王制》

二、历代社会救济与优抚政策

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 义田、义学、义宅、义冢

慈善组织 辅助,明清兴起 善堂、善会

1. 社会救济

朱子社仓

二、历代社会救济与优抚政策

1、中国古代为什么要实行社会救济和优抚政策,其作用

有哪些?

2、历代社会救济的主体是谁?救济重点和核心是什么?

为此采取哪些措施?

3、民间救济活动处于什么地位?侧重于哪些方面?

一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。

——《习近平谈治国理政》

二、历代社会救济与优抚政策

内容 朝代 措施

尊敬、赡养老人 秦汉 鸠杖

明初 米五斗、酒三斗、肉五斤

保障鳏寡孤独的生活 唐朝 养病坊

宋朝 福田院

元朝 众济院

明清 养济院

北宋哲宗颁布诏令,在淮东路设官房,居养鳏寡孤独、贫困不能自存者,月给口粮,病者给医药。……南宋时期,各州府基本上都设立一处的居养院。居养院大多依靠地方官府拨款、绅商捐款筹备基金。 ——摘编自《宋史》等

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

里甲制

编制严密的保甲制

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

鸠杖

养病坊

福田院

众济院

养济院

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

小结

1.春秋时期,各诸侯国常以村、社为单位统计土地和人口。战国后期,各国实行以家户为单位的户籍制度,并以此作为国家管理基层的主要办法。这一变化说明( )

A. 宗法血缘关系的强化

B. 小农经济普遍确立

C. 专制皇权向基层延伸

D. 土地兼并现象严重

B

2.(2019·广东广州二模)明代初期实行了严格的户籍制度,人们不得随意改动户籍,不得擅自流动,外出百里之外时必须有官府发给的“路引”(通行证)。明代中期以后,政府允许流动人口在当地入户占籍。这一变化反映了( )

A.科举取士范围的扩大

B.社会经济的发展

C.君主专制的空前强化

D.等级制度的解体

B

3. 521年,梁武帝曾下诏:“凡民有单老孤稚不能自存,主者郡县咸加收养,赡给衣食,每令周足,以终其身。”并多次责令郡县置孤独园,收养孤儿和单身老人,使“孤幼有归,华发不匮”。这反映当时政府( )

A.采取无为而治保护弱势群体

B.践行民本思想防止贫富分化

C.重视基层治理维护社会稳定

D.形成了完备的社会保障体系

C

当代基层如何治理?

《国家制度与社会治理》第六单元 基层治理与社会保障

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

2020年人口普查数据

古代社会如何管理人口与治理基层?

.

目录

一、历代户籍制度的演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

课标

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝社会救济与优抚方面采取的重要措施。

赋役是国家财政的根本,户籍是赋役征发的依据

一、历代户籍制度的演变

里耶秦简

东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。

1. 秦

编制户籍,分类登记

宗亲籍、宦籍、市籍、百姓户籍

四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。

商鞅《商君书》

目的:掌握人口变动,保证征发赋役,维护社会稳定

徐伟长论“……人数者,庶事之所自出也,莫不取正焉。以分田里,以令贡赋,以造器用,以制禄食,以起田役,以作军旅,国以建典,家以立度,五礼用修,九刑用措,其唯审人数乎?”

——杜佑《通典·卷三》

一、历代户籍制度的演变

2. 汉朝

丞相主管户籍 。 百姓编户入籍,编户齐民

一、历代户籍制度的演变

东晋的黄籍和白籍

白籍(南渡)

黄籍(黄籍)

一、历代户籍制度的演变

3. 隋唐

开皇三年(583年),文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍薄上登记的年龄,来核对本人体貌,以防诈老讹小逃避租役。一旦查出户口不实者,里正、党长流配远方,同时,还鼓励百姓互相检举,告发不实之户。 ——

摘编朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史上册》

大索貌阅 人口体貌与户籍登记比较,重新核定

唐承隋制 每份户口册都有三份,一份存在县,一份存在州,还有一份存在中央户部。户籍三年一造

一、历代户籍制度的演变

4. 宋朝

宋朝户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户。客户指没有土地

的佃户。

居留1年落户京城可能吗?穿越到宋朝就可实现。

一、历代户籍制度的演变

5. 元朝

元王朝将其全部人户以职业、民族、宗教信仰的不同,而划分为多达数十种户计, … …民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担着。

——高树林《元朝民户研究》

“诸色户计” 按职业分为军户、民户、匠户、站户等。一旦定籍,世代相袭,不得变动。

一、历代户籍制度的演变

5. 明朝

“太祖籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居地。籍上户部,帖给之民。”

——《明史·食货志一》

一户倪小礼,系湖州府安吉县太平乡一二三管民户,计四口。男子二口,成丁一口,本身三十五岁;不成丁一口,添三年三岁。妇女二口,母张天娘,年七十岁;妻沈三娘,三十岁。

——嘉靖《安吉州志》卷之二·疆域·乡都

按职业定户籍,分为民籍、军籍、匠籍等。

黄册,以里甲制为基础,每里一册,人口、田土、

房屋。

一、历代户籍制度的演变

6. 清朝

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

清袭明制,因固定丁银、摊丁入亩,户籍作用削弱,乾隆永停编审

一、历代户籍制度的演变

战国 编排民户

秦朝

西汉

东汉 豪强争民,户籍散乱

东晋 黄籍、白籍

隋朝

唐朝 三年一造

宋朝

元朝

明朝

清朝 相对松弛、永停编审

分类登记

编户齐民

大索貌阅

主户客户

诸色户计

职业户籍、黄册

战国

唐宋

明清

加强

松弛

小农经济的分散性,加强管控

商品经济发展的流动性,放松管控

二、历代基层组织与社会治理

基层是社会的基础,基层治理是社会治理的基石。

(政令、治安)

?

“皇权不下县”

朝代 基层组织 社会治理

秦汉 乡里制度 什伍组织

唐 乡里制度 邻保制度

北宋 乡里制度 保甲制

明 里甲制 十家牌法

清 里甲制到保甲制——兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与社会治理

基层组织任务:征发赋役、维护社会稳定;

县下设直接管理民众的基层组织

建立基层群众的自我管理与相互监督机制

国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱

二、历代基层组织与社会治理

《史记·商君列传渗》:“令民为什伍,而相收司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌同赏,匿奸者与降敌同罚。”

十家牌法,是古代乡间管理方法,由明朝中期王阳明创造。十家牌法规定每十家为一牌,牌上注明各家的丁口、籍贯、职业,轮流巡查。一家隐匿盗贼,其余九家连坐。如有人口变动,需向官府申报。

(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

二、历代基层组织与社会治理

根据材料,概括清代基层治理的特点。

(1)组织严密(层级分明);(2)职责清晰;(3)乡绅发挥较大作用;(4)“三长”(基层管理人员)定期更换;(5)乡里制与保甲制合一。

二、历代社会救济与优抚政策

范仲淹

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

— —《礼记· 王制》

二、历代社会救济与优抚政策

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 义田、义学、义宅、义冢

慈善组织 辅助,明清兴起 善堂、善会

1. 社会救济

朱子社仓

二、历代社会救济与优抚政策

1、中国古代为什么要实行社会救济和优抚政策,其作用

有哪些?

2、历代社会救济的主体是谁?救济重点和核心是什么?

为此采取哪些措施?

3、民间救济活动处于什么地位?侧重于哪些方面?

一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。

——《习近平谈治国理政》

二、历代社会救济与优抚政策

内容 朝代 措施

尊敬、赡养老人 秦汉 鸠杖

明初 米五斗、酒三斗、肉五斤

保障鳏寡孤独的生活 唐朝 养病坊

宋朝 福田院

元朝 众济院

明清 养济院

北宋哲宗颁布诏令,在淮东路设官房,居养鳏寡孤独、贫困不能自存者,月给口粮,病者给医药。……南宋时期,各州府基本上都设立一处的居养院。居养院大多依靠地方官府拨款、绅商捐款筹备基金。 ——摘编自《宋史》等

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

里甲制

编制严密的保甲制

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

鸠杖

养病坊

福田院

众济院

养济院

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

小结

1.春秋时期,各诸侯国常以村、社为单位统计土地和人口。战国后期,各国实行以家户为单位的户籍制度,并以此作为国家管理基层的主要办法。这一变化说明( )

A. 宗法血缘关系的强化

B. 小农经济普遍确立

C. 专制皇权向基层延伸

D. 土地兼并现象严重

B

2.(2019·广东广州二模)明代初期实行了严格的户籍制度,人们不得随意改动户籍,不得擅自流动,外出百里之外时必须有官府发给的“路引”(通行证)。明代中期以后,政府允许流动人口在当地入户占籍。这一变化反映了( )

A.科举取士范围的扩大

B.社会经济的发展

C.君主专制的空前强化

D.等级制度的解体

B

3. 521年,梁武帝曾下诏:“凡民有单老孤稚不能自存,主者郡县咸加收养,赡给衣食,每令周足,以终其身。”并多次责令郡县置孤独园,收养孤儿和单身老人,使“孤幼有归,华发不匮”。这反映当时政府( )

A.采取无为而治保护弱势群体

B.践行民本思想防止贫富分化

C.重视基层治理维护社会稳定

D.形成了完备的社会保障体系

C

当代基层如何治理?

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理