浙教版2022-2023学年上学期九年级科学精讲精练(十九):营养物质的消化与吸收【word,含解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版2022-2023学年上学期九年级科学精讲精练(十九):营养物质的消化与吸收【word,含解析】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 563.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-08 20:44:43 | ||

图片预览

文档简介

1.消化腺:消化道外的唾液腺、肝脏、胰腺和消化道壁上的胃腺和肠腺,主要功能是分泌消化液,参与食物的消化。

名称 分泌消化液 消化液作用 消化液起作用部位

唾液腺 唾液 消化淀粉 口腔

胃腺 胃液 消化蛋白质 胃

肠腺 肠液 消化糖类、蛋白质、脂肪 小肠

肝 胆汁 乳化脂肪 小肠

胰 胰液 消化糖类、蛋白质、脂肪 小肠

2.消化道:是一条中通的管道,从上到下有口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠和肛门,主要是能进行食物的消化和吸收。

消化道 口腔 牙齿咀嚼食物,舌搅拌食物

咽 食物的通路

食道 能蠕动,将食物推入胃里

胃 通过蠕动搅磨食物,使食物和胃液充分混合

小肠 通过蠕动,促进消化、吸收营养物质,并将剩余物质推入大肠

大肠 通过蠕动,将食物残渣推向肛门,粪便通过肛门排出体外

3.淀粉、脂肪和蛋白质的消化过程:

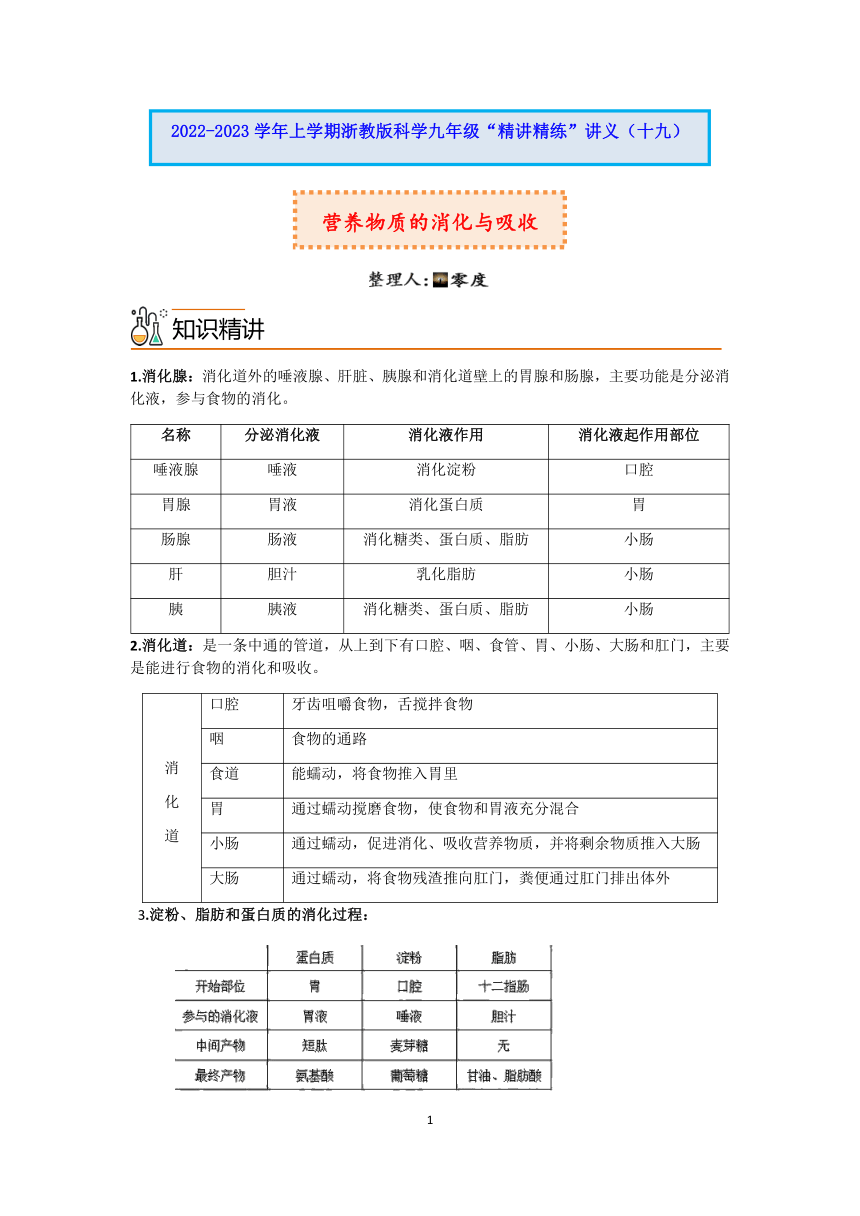

4.营养吸收的位置

5.酶的性质:不同的酶催化体内不同的化学反应。

酶具有高效性:可以使体内的化学反应迅速进行,保证各项生命活动的正常进行。

酶具有专一性:一种酶只能催化某种或者某一类化学反应。

例1、根据生物体的结构与功能相适应的观点,下列有关小肠的说法不正确的是( )

A.小肠长约5-6米,是消化系统中最长的一段有利于营养物质的消化和吸收

B.小肠绒毛使得小肠内表面积增加了600倍大幅度增加了消化和吸收的面积

C.小肠肠壁含有平滑肌层,能使小肠蠕动有利于食物和消化液充分混合

D.小肠壁上含有丰富的消化腺,能分泌出多种消化液,有利于食物的消化和吸收

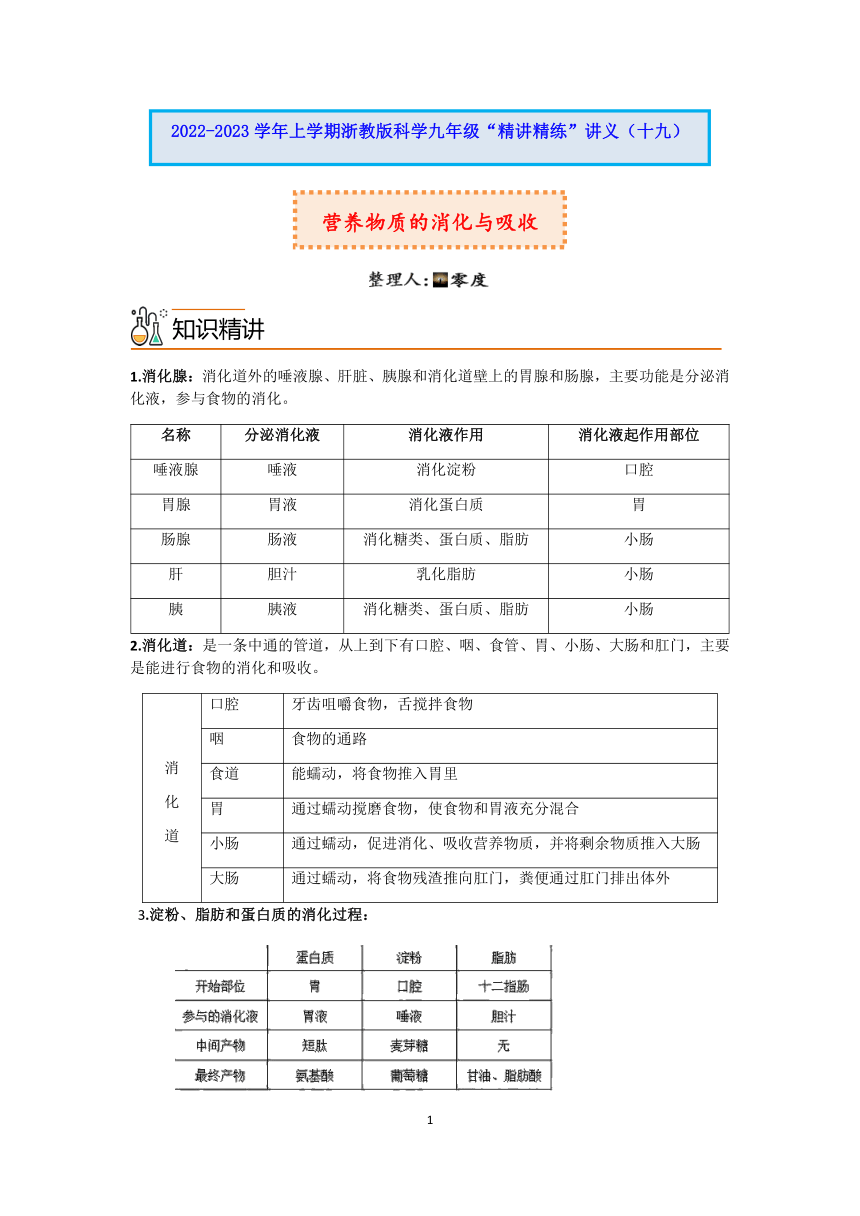

例2、如图表示的是pH值对植物和人的淀粉酶活性的影响;题图表示的是3种脱氢酶(A、B、C)的活性受温度影响的情况。下列叙述正确的是( )

A.从题图中可以知道pH=6左右时植物淀粉酶的活性达到最大

B.从题图中知道酶C活性会随着温度的升高不断增强

C.从题图中可知若细胞由酸性变成碱性时,淀粉酶活性逐渐升高

D.从题图中可知活性温度的范围最广的酶是B

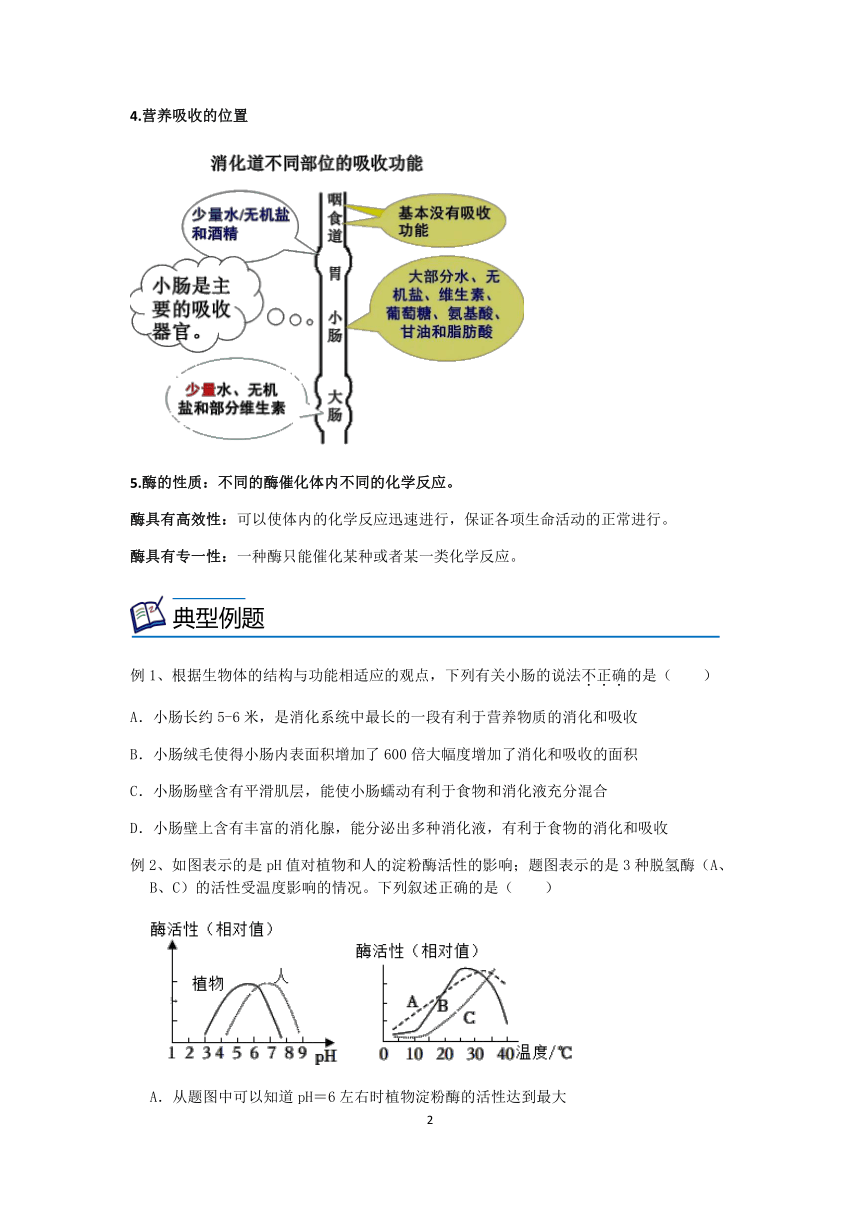

例3、图1表示淀粉在消化道内逐步分解的示意图,图2曲线分别表示三大营养物质在消化道中各部位(依次用A、B、C、D、E表示)被消化的过程。

图1中,淀粉经过①和②过程,最终分解为葡萄糖被人体吸收,这属于代谢中的

(选填“同化”或“异化”)作用,参与此消化过程的消化液是 。

(2)图2中表示蛋白质消化过程的曲线是 (选填“X”、“Y”或“Z”)。

(3)从曲线X、Y、Z可知,消化的主要场所是D,D适应消化的结构特点 (写出一条)。

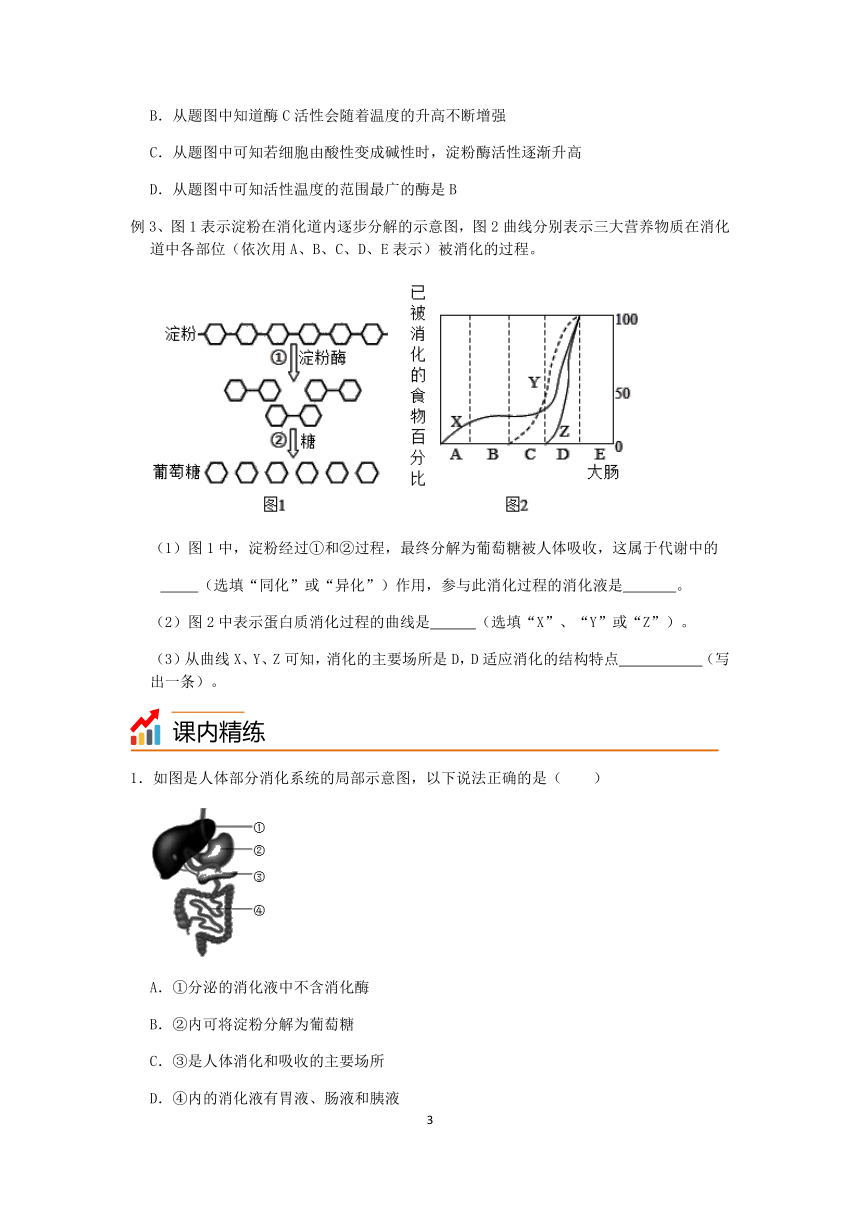

1.如图是人体部分消化系统的局部示意图,以下说法正确的是( )

A.①分泌的消化液中不含消化酶

B.②内可将淀粉分解为葡萄糖

C.③是人体消化和吸收的主要场所

D.④内的消化液有胃液、肠液和胰液

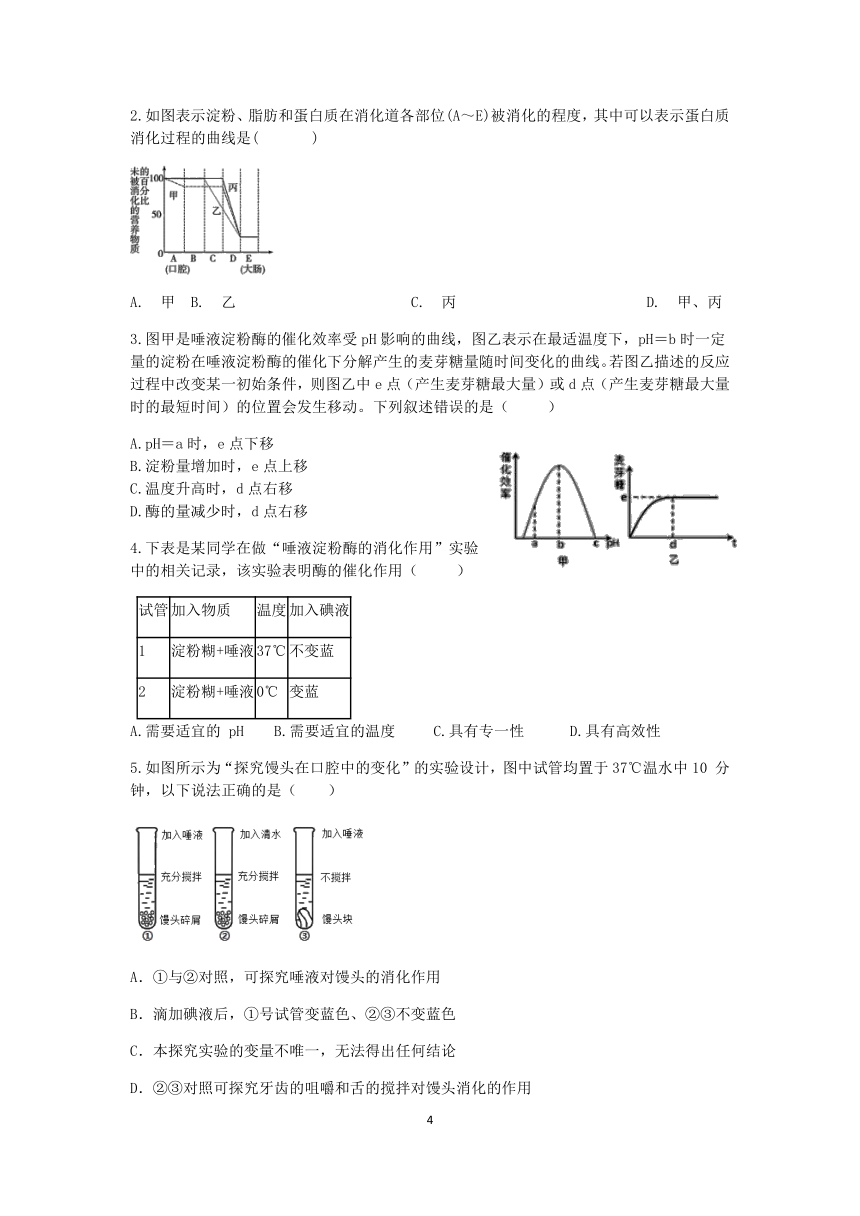

2.如图表示淀粉、脂肪和蛋白质在消化道各部位(A~E)被消化的程度,其中可以表示蛋白质消化过程的曲线是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 甲、丙

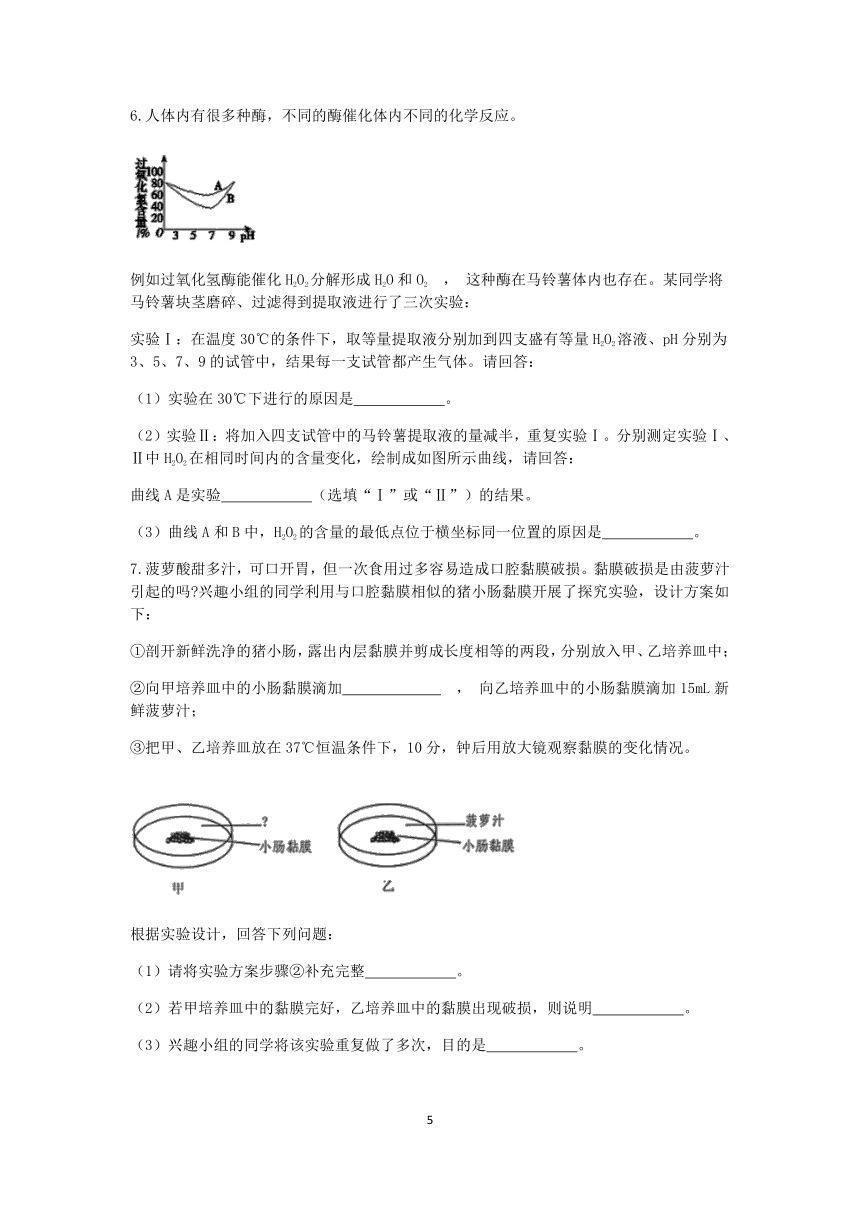

3.图甲是唾液淀粉酶的催化效率受pH影响的曲线,图乙表示在最适温度下,pH=b时一定量的淀粉在唾液淀粉酶的催化下分解产生的麦芽糖量随时间变化的曲线。若图乙描述的反应过程中改变某一初始条件,则图乙中e点(产生麦芽糖最大量)或d点(产生麦芽糖最大量时的最短时间)的位置会发生移动。下列叙述错误的是( )

A.pH=a时,e点下移

B.淀粉量增加时,e点上移

C.温度升高时,d点右移

D.酶的量减少时,d点右移

4.下表是某同学在做“唾液淀粉酶的消化作用”实验中的相关记录,该实验表明酶的催化作用( )

试管 加入物质 温度 加入碘液

1 淀粉糊+唾液 37℃ 不变蓝

2 淀粉糊+唾液 0℃ 变蓝

A.需要适宜的 pH B.需要适宜的温度 C.具有专一性 D.具有高效性

5.如图所示为“探究馒头在口腔中的变化”的实验设计,图中试管均置于37℃温水中10 分钟,以下说法正确的是( )

A.①与②对照,可探究唾液对馒头的消化作用

B.滴加碘液后,①号试管变蓝色、②③不变蓝色

C.本探究实验的变量不唯一,无法得出任何结论

D.②③对照可探究牙齿的咀嚼和舌的搅拌对馒头消化的作用

6.人体内有很多种酶,不同的酶催化体内不同的化学反应。

例如过氧化氢酶能催化H2O2分解形成H2O和O2 , 这种酶在马铃薯体内也存在。某同学将马铃薯块茎磨碎、过滤得到提取液进行了三次实验:

实验Ⅰ:在温度30℃的条件下,取等量提取液分别加到四支盛有等量H2O2溶液、pH分别为3、5、7、9的试管中,结果每一支试管都产生气体。请回答:

(1)实验在30℃下进行的原因是 。

(2)实验Ⅱ:将加入四支试管中的马铃薯提取液的量减半,重复实验Ⅰ。分别测定实验Ⅰ、Ⅱ中H2O2在相同时间内的含量变化,绘制成如图所示曲线,请回答:

曲线A是实验 (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)的结果。

(3)曲线A和B中,H2O2的含量的最低点位于横坐标同一位置的原因是 。

7.菠萝酸甜多汁,可口开胃,但一次食用过多容易造成口腔黏膜破损。黏膜破损是由菠萝汁引起的吗 兴趣小组的同学利用与口腔黏膜相似的猪小肠黏膜开展了探究实验,设计方案如下:

①剖开新鲜洗净的猪小肠,露出内层黏膜并剪成长度相等的两段,分别放入甲、乙培养皿中;

②向甲培养皿中的小肠黏膜滴加 , 向乙培养皿中的小肠黏膜滴加15mL新鲜菠萝汁;

③把甲、乙培养皿放在37℃恒温条件下,10分,钟后用放大镜观察黏膜的变化情况。

根据实验设计,回答下列问题:

(1)请将实验方案步骤②补充完整 。

(2)若甲培养皿中的黏膜完好,乙培养皿中的黏膜出现破损,则说明 。

(3)兴趣小组的同学将该实验重复做了多次,目的是 。

1.根据生物体的结构与功能相适应的观点,下列有关小肠的说法不正确的是( )

A. 小肠长约5-6米,是消化系统中最长的一段,有利于营养物质的消化和吸收

B. 小肠绒毛使得小肠内表面积增加了600倍,大幅度增加了消化和吸收的面积

C. 小肠肠壁含有平滑肌层,能使小肠蠕动,有利于食物和消化液充分混合

D. 小肠壁上含有丰富的消化腺,能分泌出多种消化液,有利于食物的消化和吸收

2.下面是人体消化吸收图,其中⑤是肠液,a、b、c分别是淀粉、蛋白质、脂肪的最终消化产物,则( )

A.④和⑤发挥作用的场所都是小肠

B.①是唾液,能把淀粉分解为葡萄糖

C.②和③都只含一种酶,但种类不同

D.X 表示大肠,是a、b、c被吸收的主要场所

3.某营养物质在口腔内的消化过程如图所示,则①②③分别是( )

A.淀粉、淀粉酶、麦芽糖 B.蛋白质、蛋白酶、氨基酸

C.淀粉、葡萄糖酶、葡萄糖 D.脂肪、胆汁、甘油和脂肪酸

4.下图是人体内某化学反应的图解,其中英文字母代表物质,数字表示反应前、中、后的过程。

(1)图中代表酶的是________ .

(2)从图中1和2可以反映出酶具有________性。

5.胰酶肠溶片是一种助消化药,含多种消化酶,用于胰液缺乏导致的消化不良症。为了不影响疗效,本品需要在4℃左右的低温条件下保存。小明和同学们以胰酶肠溶片和蛋清为原材料,探究“胰液对蛋白质的消化作用”。实验方法如下:

①将胰酶肠溶片处理后,获得胰酶液备用;

②将蛋清加入沸水搅拌,配成蛋花液,冷却备用;

③取三支试管,分别标为1号、2号、3号,按下表进行处理后,结果如下:

处理方法

1号 2号 3号

加入蛋花液 5毫升 5毫升 5毫升

加入不同液体后摇匀 5毫升清水 5毫升胰酶液 5毫升煮沸过的胰酶液

静置60分钟 37℃ 37℃ 37℃

现象 不变 蛋花液消失、澄清 不变

请分析回答下列问题:

(1)人体的胰液是由胰腺分泌的,在________(填器官名称)里发挥消化作用;

(2)比较________(填试管编号) 两支试管,说明胰蛋白酶具有消化作用;

(3)与2号试管比较,3号试管没有明显变化,说明________;

(4)本实验中,蛋花液还可以换成 (选填字母)。

A.米汤 B.豆浆 C.花生油 D.牛奶

参考答案

例1、D

【解析】

A.小肠长约5-6米,是消化系统中最长的一段,有利于营养物质的消化和吸收,正确。

B.小肠绒毛使得小肠内表面积增加了600倍,大幅度增加了消化和吸收的面积,正确。

C.小肠肠壁含有平滑肌层,能使小肠蠕动,有利于食物和消化液充分混合,正确。

D.小肠内有肠腺,能分泌肠液,肠液中有多种消化酶,与小肠消化功能有关,与吸收无关,错误。

例2、解:A、从左图中可以知道pH=5时,植物淀粉酶活性最高,A错误。

B、从右图中可以看出酶C的活性随着温度的升高还在继续上升,B正确。

C、由左图可知,若酶未失活的情况下,pH由酸性变成碱性时淀粉酶的活性先升高,后降低,C错误。

D、根据右图曲线变化趋势,酶活性温度范围最广的酶是C,D错误。

故选:B。

例3、解:(1)淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,当淀粉和麦芽糖进入小肠后,由于小肠中的胰液和肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,因此,淀粉等糖类物质在小肠内被彻底消化为葡萄糖,并被小肠吸收进入血液循环,这个过程属于代谢中的同化作用。

(2)蛋白质的消化是从C胃开始的,因此Y曲线表示蛋白质的消化过程。胃液中含有胃蛋白酶,能够初步消化蛋白质。

(3)X、Y、Z曲线都在D小肠中被消化,小肠是食物消化、吸收主要场所。小肠的长度很长,含有多种消化液,具有皱襞和绒毛,大大增加了消化的面积。

故答案为:(1)同化;唾液、胰液和肠液;

(2)Y;

(3)小肠的长度很长(含有多种消化液;具有皱襞和绒毛)。

1.解:A、图中①肝脏分泌胆汁,胆汁不含消化酶,故正确;

B、②是胃,可以将蛋白质初步消化为多肽,然后在小肠内彻底消化为氨基酸,故错误;

C、③是胰腺,分泌的消化液胰液中含有消化酶,对食物进行化学性消化,④是小肠,是消化和吸收的主要场所,故错误;

D、④是小肠,是消化和吸收的主要场所,有肠液、胰液、胆汁这几种消化液,没有胃液,故错误。

故选:A。

2.B

【解析】淀粉、蛋白质、脂肪在消化道中开始化学消化的器官依次是口腔、胃、小肠。

【解答】淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,最终在小肠内被彻底消化为葡萄糖;蛋白质的消化是从胃开始的,最终在小肠内蛋白质被彻底消化为氨基酸;脂肪的消化开始于小肠,在胰液和肠液及胆汁的作用下被彻底分解为甘油和脂肪酸。所以,图中的乙曲线为蛋白质消化过程,B符合题意。

故答案为:B

3. A

【解析】影响酶活性的因素主要是温度和PH,在最适PH前,随着PH的升高,酶活性增强,到达最适

PH时,酶活性最强,超过最适PH后,随着PH的升高,酶活性降低,低温酶不会变性失活,高温、PH过高或过低都会使酶变性失活。

【解答】A、由于b点对应的PH是麦芽糖酶的最适温度,而a点位置酶的催化效率较慢,产生麦芽糖的量不会改变,由于催化效率慢,因此时间会增加,因此pH=a时,e点不会改变,A符合题意;

B、当淀粉量增加时,e点会上移,即麦芽糖量会增加,B不符合题意;

C、当高温时,会使酶变性失活,导致产生麦芽糖最大量时的最短时间会增加,d点会右移,C不符合题意;

D、由于淀粉是在唾液淀粉酶的催化下分解产生麦芽糖,因此若酶的量减少时,麦芽糖的量相应减少,d点右移,D不符合题意。

故答案为:A

4. B

【解析】实验中试管1和试管2作对照,其他条件都相同,控制唯一的变量就是温度,该实验为探究温度对酶的催化作用的影响。

【解答】由表格可知,试管1加入淀粉不变蓝,而淀粉遇到碘液会变成蓝色,但试管1不变蓝,说明试管1中已经不存在淀粉,试管2会变蓝,说明试管2中含有淀粉,经过两个试管的对比,它们唯一不同的变量为温度的不同,实验结论为酶的催化作用需要适宜的温度,B符合题意。

故答案为:B

5.A

【解析】

A.①与②对照,只有唾液的有无这一变量,其他条件均相同,所以可探究唾液对馒头的消化作用,A正确。

B.滴加碘液后,①号试管内的淀粉被分解了,不变蓝色;②号试管中清水不能消化淀粉,变蓝;③号试管是馒头块,不能与唾液完全混合,所以淀粉未被完全分解变成蓝色,B错误。

C.本实验探究“馒头在口腔中的变化”,①②号对照,变量是唾液;①③号对照,变量是牙齿的咀嚼和舌的搅拌,可以得出结论,C错误。

D.②③对照,出现唾液的有无、舌的搅拌、牙齿的咀嚼等多个变量,对照试验要求变量唯一,所以②、③号试管不能构成对照试验,D错误。

6.(1)30℃是过氧化氢酶的适宜温度[排除温度变化(或无关变量)对实验结果的影响]

(2)Ⅱ

(3)同一种酶的最适pH值是一定的,不会由于浓度的不同而改变(或过氧化氢酶的最适pH为7,不会由于酶浓度的不同而改变)。

【解析】(1)任何一种酶的生物活性都有适宜的温度,而30℃是过氧化氢酶活性最强的适宜温度;

(2)马铃薯提取液数量减半,那么它们对过氧化氢的催化作用效果减小。即在相同的pH溶液中分解的过氧化氢数量减小,而溶液中过氧化氢的含量会增大,据此分析;

(3)根据酶的生物活性和溶液pH的关系分析解答。

【解答】(1)实验在30℃下进行的原因是:30℃是过氧化氢酶的适宜温度[排除温度变化(或无关变量)对实验结果的影响]。

(2)实验Ⅱ:将加入四支试管中的马铃薯提取液的量减半,重复实验Ⅰ。分别测定实验Ⅰ、Ⅱ中H2O2在相同时间内的含量变化,绘制成如图所示曲线,请回答:曲线A的含量更高,应该是实验II的结果。

(3)曲线A和B中,H2O2的含量的最低点位于横坐标同一位置的原因是:同一种酶的最适pH值是一定的,不会由于浓度的不同而改变(或过氧化氢酶的最适pH为7,不会由于酶浓度的不同而改变)。

7.(1)15mL 生理盐水或等体积的生理盐水

(2)黏膜破损是由菠萝汁引起的或菠萝汁会引起黏膜破损

(3)减小偶然性,提高实验可信度或减小偶然性、 避免偶然性。

【解析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其它条件都相同的实验。

【解答】(1)对照试验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此探究口腔黏膜破损是由新鲜菠萝汁引起的吗?实验中的变量是新鲜菠萝汁。除有无新鲜菠萝汁外其它条件都相同,因此实验方案步骤②“向甲培养皿中的小肠黏膜滴加15mL生理盐水”,向乙培养皿中的小肠黏膜滴加15mL新鲜菠萝汁。

(2)“若甲培养皿中黏膜完好,乙培养皿中黏膜出现破损”,则说明黏膜破损是由菠萝汁引起的。“若甲、乙培养皿中黏膜均完好”,则说明黏膜破损不是由菠萝汁引起的。

(3) 一次实验存在一定的偶然性和误差,设置重复组,可以减少实验误差,确保实验严密准确。所以“兴趣小组的同学将该实验重复做了多次”,目的是避免偶然性、减少误差,提高实验可信度。

故答案为:(1)15mL 生理盐水或等体积的生理盐水 (2)黏膜破损是由菠萝汁引起的或菠萝汁会引起黏膜破损 (3)减小偶然性,提高实验可信度或减小偶然性、 避免偶然性。

1.D

【解析】 消化系统由消化道和消化腺组成,消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门,其中,小肠是消化食物和吸收营养物质的主要器官,其特点是小肠是消化道中最长的一段,约5-6米,有许多皱襞和小肠绒毛,增加了消化和吸收的面积,有肠腺分泌肠液,肠液中含有多种消化酶,小肠绒毛壁和小肠毛细血管壁都很薄,都只有一层细胞组成有利于营养物质的吸收。

【解答】 A、小肠是消化道中最长的一段,约5-6米,增加了吸收的面积;不符合题意;

B、 小肠内表面有皱襞和小肠绒毛,增加了吸收的面积;不符合题意;

C、 小肠壁内有平滑肌,收缩能够引起小肠蠕动,利于消化 ,不符合题意;

D、 小肠内有肠腺,能分泌肠液,肠液中有多种消化酶, 有利于食物的消化和吸收;符合题意。

故答案为:D

2.解:A、④胰液和⑤肠液都通过导管进入十二指肠后,对三大营养物质进行消化,因此它们发挥作用的场所是小肠,A正确。

B、①是唾液,唾液中的唾液淀粉酶只能将淀粉分解为麦芽糖,B错误。

C、②胃液中只含有胃蛋白酶,对蛋白质有初步的消化作用,③是胆汁,不含消化酶,但对脂肪有乳化作用,能促进脂肪的消化;C错误。

D、X表示小肠,小肠是吸收营养物质的主要场所,D错误。

故选:A。

3.解:淀粉的消化开始于口腔,在唾液淀粉酶的作用下初步分解成麦芽糖,进入小肠在肠液和胰液的作用下被分解成葡萄糖。

A、淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,所以图中①②③三种物质分别是淀粉、淀粉酶、麦芽糖,A正确;

B、蛋白质先在胃内初步消化,最后在小肠内被彻底消化,B错误;

C、淀粉在唾液淀粉酶的作用下初步分解成麦芽糖,在小肠内将麦芽糖分解为葡萄糖,C错误;

D、脂肪的消化开始于小肠,D错误。

故选:A。

4. (1)A(2)专一

【解析】酶的作用特性有高效性和专一性,各种酶只有在最适宜条件下活性最高。过酸、过碱、高温都能使酶分子结构破坏而丧失活性,从酶的特点方面切入解题。

【解答】(1)酶是一类生物催化剂,只改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质不变,从图中可以看出A反应前后不发生改变,所以A是酶。

(2)从图可以看出,A对B、C、D进行了选择,只对D物质的分解起催化作用,所以酶具有专一性。

故答案为:(1)A(2)专一

5.(1)小肠(2)1. 2(3)煮沸的胰酶液失去了活性(4)B,D

【解析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)胰液是在小肠里发挥作用的;

(2)结论是胰蛋白酶具有消化作用,说明变量是胰蛋白酶,即1号和2号试管的变量是对比可以得出结论;

(3)对比2号和3号试管,变量是酶有没有被煮沸过,由实验结果可知,被煮沸过的胰酶失去作用;

(4)蛋花液的主要成分是蛋白质;

A、米汤主要成分是淀粉; B、豆浆主要成分是蛋白质;

C、花生油主要成分是脂肪; D、牛奶的主要成分是蛋白质;

故答案为:(1)小肠;(2)1、2;(3) 煮沸的胰酶液失去了活性;(4)BD

2022-2023学年上学期浙教版科学九年级“精讲精练”讲义(十九)

营养物质的消化与吸收

知识精讲

典型例题

课内精练

课后提分

典型例题

课内精练

课后提分

名称 分泌消化液 消化液作用 消化液起作用部位

唾液腺 唾液 消化淀粉 口腔

胃腺 胃液 消化蛋白质 胃

肠腺 肠液 消化糖类、蛋白质、脂肪 小肠

肝 胆汁 乳化脂肪 小肠

胰 胰液 消化糖类、蛋白质、脂肪 小肠

2.消化道:是一条中通的管道,从上到下有口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠和肛门,主要是能进行食物的消化和吸收。

消化道 口腔 牙齿咀嚼食物,舌搅拌食物

咽 食物的通路

食道 能蠕动,将食物推入胃里

胃 通过蠕动搅磨食物,使食物和胃液充分混合

小肠 通过蠕动,促进消化、吸收营养物质,并将剩余物质推入大肠

大肠 通过蠕动,将食物残渣推向肛门,粪便通过肛门排出体外

3.淀粉、脂肪和蛋白质的消化过程:

4.营养吸收的位置

5.酶的性质:不同的酶催化体内不同的化学反应。

酶具有高效性:可以使体内的化学反应迅速进行,保证各项生命活动的正常进行。

酶具有专一性:一种酶只能催化某种或者某一类化学反应。

例1、根据生物体的结构与功能相适应的观点,下列有关小肠的说法不正确的是( )

A.小肠长约5-6米,是消化系统中最长的一段有利于营养物质的消化和吸收

B.小肠绒毛使得小肠内表面积增加了600倍大幅度增加了消化和吸收的面积

C.小肠肠壁含有平滑肌层,能使小肠蠕动有利于食物和消化液充分混合

D.小肠壁上含有丰富的消化腺,能分泌出多种消化液,有利于食物的消化和吸收

例2、如图表示的是pH值对植物和人的淀粉酶活性的影响;题图表示的是3种脱氢酶(A、B、C)的活性受温度影响的情况。下列叙述正确的是( )

A.从题图中可以知道pH=6左右时植物淀粉酶的活性达到最大

B.从题图中知道酶C活性会随着温度的升高不断增强

C.从题图中可知若细胞由酸性变成碱性时,淀粉酶活性逐渐升高

D.从题图中可知活性温度的范围最广的酶是B

例3、图1表示淀粉在消化道内逐步分解的示意图,图2曲线分别表示三大营养物质在消化道中各部位(依次用A、B、C、D、E表示)被消化的过程。

图1中,淀粉经过①和②过程,最终分解为葡萄糖被人体吸收,这属于代谢中的

(选填“同化”或“异化”)作用,参与此消化过程的消化液是 。

(2)图2中表示蛋白质消化过程的曲线是 (选填“X”、“Y”或“Z”)。

(3)从曲线X、Y、Z可知,消化的主要场所是D,D适应消化的结构特点 (写出一条)。

1.如图是人体部分消化系统的局部示意图,以下说法正确的是( )

A.①分泌的消化液中不含消化酶

B.②内可将淀粉分解为葡萄糖

C.③是人体消化和吸收的主要场所

D.④内的消化液有胃液、肠液和胰液

2.如图表示淀粉、脂肪和蛋白质在消化道各部位(A~E)被消化的程度,其中可以表示蛋白质消化过程的曲线是( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 甲、丙

3.图甲是唾液淀粉酶的催化效率受pH影响的曲线,图乙表示在最适温度下,pH=b时一定量的淀粉在唾液淀粉酶的催化下分解产生的麦芽糖量随时间变化的曲线。若图乙描述的反应过程中改变某一初始条件,则图乙中e点(产生麦芽糖最大量)或d点(产生麦芽糖最大量时的最短时间)的位置会发生移动。下列叙述错误的是( )

A.pH=a时,e点下移

B.淀粉量增加时,e点上移

C.温度升高时,d点右移

D.酶的量减少时,d点右移

4.下表是某同学在做“唾液淀粉酶的消化作用”实验中的相关记录,该实验表明酶的催化作用( )

试管 加入物质 温度 加入碘液

1 淀粉糊+唾液 37℃ 不变蓝

2 淀粉糊+唾液 0℃ 变蓝

A.需要适宜的 pH B.需要适宜的温度 C.具有专一性 D.具有高效性

5.如图所示为“探究馒头在口腔中的变化”的实验设计,图中试管均置于37℃温水中10 分钟,以下说法正确的是( )

A.①与②对照,可探究唾液对馒头的消化作用

B.滴加碘液后,①号试管变蓝色、②③不变蓝色

C.本探究实验的变量不唯一,无法得出任何结论

D.②③对照可探究牙齿的咀嚼和舌的搅拌对馒头消化的作用

6.人体内有很多种酶,不同的酶催化体内不同的化学反应。

例如过氧化氢酶能催化H2O2分解形成H2O和O2 , 这种酶在马铃薯体内也存在。某同学将马铃薯块茎磨碎、过滤得到提取液进行了三次实验:

实验Ⅰ:在温度30℃的条件下,取等量提取液分别加到四支盛有等量H2O2溶液、pH分别为3、5、7、9的试管中,结果每一支试管都产生气体。请回答:

(1)实验在30℃下进行的原因是 。

(2)实验Ⅱ:将加入四支试管中的马铃薯提取液的量减半,重复实验Ⅰ。分别测定实验Ⅰ、Ⅱ中H2O2在相同时间内的含量变化,绘制成如图所示曲线,请回答:

曲线A是实验 (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)的结果。

(3)曲线A和B中,H2O2的含量的最低点位于横坐标同一位置的原因是 。

7.菠萝酸甜多汁,可口开胃,但一次食用过多容易造成口腔黏膜破损。黏膜破损是由菠萝汁引起的吗 兴趣小组的同学利用与口腔黏膜相似的猪小肠黏膜开展了探究实验,设计方案如下:

①剖开新鲜洗净的猪小肠,露出内层黏膜并剪成长度相等的两段,分别放入甲、乙培养皿中;

②向甲培养皿中的小肠黏膜滴加 , 向乙培养皿中的小肠黏膜滴加15mL新鲜菠萝汁;

③把甲、乙培养皿放在37℃恒温条件下,10分,钟后用放大镜观察黏膜的变化情况。

根据实验设计,回答下列问题:

(1)请将实验方案步骤②补充完整 。

(2)若甲培养皿中的黏膜完好,乙培养皿中的黏膜出现破损,则说明 。

(3)兴趣小组的同学将该实验重复做了多次,目的是 。

1.根据生物体的结构与功能相适应的观点,下列有关小肠的说法不正确的是( )

A. 小肠长约5-6米,是消化系统中最长的一段,有利于营养物质的消化和吸收

B. 小肠绒毛使得小肠内表面积增加了600倍,大幅度增加了消化和吸收的面积

C. 小肠肠壁含有平滑肌层,能使小肠蠕动,有利于食物和消化液充分混合

D. 小肠壁上含有丰富的消化腺,能分泌出多种消化液,有利于食物的消化和吸收

2.下面是人体消化吸收图,其中⑤是肠液,a、b、c分别是淀粉、蛋白质、脂肪的最终消化产物,则( )

A.④和⑤发挥作用的场所都是小肠

B.①是唾液,能把淀粉分解为葡萄糖

C.②和③都只含一种酶,但种类不同

D.X 表示大肠,是a、b、c被吸收的主要场所

3.某营养物质在口腔内的消化过程如图所示,则①②③分别是( )

A.淀粉、淀粉酶、麦芽糖 B.蛋白质、蛋白酶、氨基酸

C.淀粉、葡萄糖酶、葡萄糖 D.脂肪、胆汁、甘油和脂肪酸

4.下图是人体内某化学反应的图解,其中英文字母代表物质,数字表示反应前、中、后的过程。

(1)图中代表酶的是________ .

(2)从图中1和2可以反映出酶具有________性。

5.胰酶肠溶片是一种助消化药,含多种消化酶,用于胰液缺乏导致的消化不良症。为了不影响疗效,本品需要在4℃左右的低温条件下保存。小明和同学们以胰酶肠溶片和蛋清为原材料,探究“胰液对蛋白质的消化作用”。实验方法如下:

①将胰酶肠溶片处理后,获得胰酶液备用;

②将蛋清加入沸水搅拌,配成蛋花液,冷却备用;

③取三支试管,分别标为1号、2号、3号,按下表进行处理后,结果如下:

处理方法

1号 2号 3号

加入蛋花液 5毫升 5毫升 5毫升

加入不同液体后摇匀 5毫升清水 5毫升胰酶液 5毫升煮沸过的胰酶液

静置60分钟 37℃ 37℃ 37℃

现象 不变 蛋花液消失、澄清 不变

请分析回答下列问题:

(1)人体的胰液是由胰腺分泌的,在________(填器官名称)里发挥消化作用;

(2)比较________(填试管编号) 两支试管,说明胰蛋白酶具有消化作用;

(3)与2号试管比较,3号试管没有明显变化,说明________;

(4)本实验中,蛋花液还可以换成 (选填字母)。

A.米汤 B.豆浆 C.花生油 D.牛奶

参考答案

例1、D

【解析】

A.小肠长约5-6米,是消化系统中最长的一段,有利于营养物质的消化和吸收,正确。

B.小肠绒毛使得小肠内表面积增加了600倍,大幅度增加了消化和吸收的面积,正确。

C.小肠肠壁含有平滑肌层,能使小肠蠕动,有利于食物和消化液充分混合,正确。

D.小肠内有肠腺,能分泌肠液,肠液中有多种消化酶,与小肠消化功能有关,与吸收无关,错误。

例2、解:A、从左图中可以知道pH=5时,植物淀粉酶活性最高,A错误。

B、从右图中可以看出酶C的活性随着温度的升高还在继续上升,B正确。

C、由左图可知,若酶未失活的情况下,pH由酸性变成碱性时淀粉酶的活性先升高,后降低,C错误。

D、根据右图曲线变化趋势,酶活性温度范围最广的酶是C,D错误。

故选:B。

例3、解:(1)淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,当淀粉和麦芽糖进入小肠后,由于小肠中的胰液和肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,因此,淀粉等糖类物质在小肠内被彻底消化为葡萄糖,并被小肠吸收进入血液循环,这个过程属于代谢中的同化作用。

(2)蛋白质的消化是从C胃开始的,因此Y曲线表示蛋白质的消化过程。胃液中含有胃蛋白酶,能够初步消化蛋白质。

(3)X、Y、Z曲线都在D小肠中被消化,小肠是食物消化、吸收主要场所。小肠的长度很长,含有多种消化液,具有皱襞和绒毛,大大增加了消化的面积。

故答案为:(1)同化;唾液、胰液和肠液;

(2)Y;

(3)小肠的长度很长(含有多种消化液;具有皱襞和绒毛)。

1.解:A、图中①肝脏分泌胆汁,胆汁不含消化酶,故正确;

B、②是胃,可以将蛋白质初步消化为多肽,然后在小肠内彻底消化为氨基酸,故错误;

C、③是胰腺,分泌的消化液胰液中含有消化酶,对食物进行化学性消化,④是小肠,是消化和吸收的主要场所,故错误;

D、④是小肠,是消化和吸收的主要场所,有肠液、胰液、胆汁这几种消化液,没有胃液,故错误。

故选:A。

2.B

【解析】淀粉、蛋白质、脂肪在消化道中开始化学消化的器官依次是口腔、胃、小肠。

【解答】淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,最终在小肠内被彻底消化为葡萄糖;蛋白质的消化是从胃开始的,最终在小肠内蛋白质被彻底消化为氨基酸;脂肪的消化开始于小肠,在胰液和肠液及胆汁的作用下被彻底分解为甘油和脂肪酸。所以,图中的乙曲线为蛋白质消化过程,B符合题意。

故答案为:B

3. A

【解析】影响酶活性的因素主要是温度和PH,在最适PH前,随着PH的升高,酶活性增强,到达最适

PH时,酶活性最强,超过最适PH后,随着PH的升高,酶活性降低,低温酶不会变性失活,高温、PH过高或过低都会使酶变性失活。

【解答】A、由于b点对应的PH是麦芽糖酶的最适温度,而a点位置酶的催化效率较慢,产生麦芽糖的量不会改变,由于催化效率慢,因此时间会增加,因此pH=a时,e点不会改变,A符合题意;

B、当淀粉量增加时,e点会上移,即麦芽糖量会增加,B不符合题意;

C、当高温时,会使酶变性失活,导致产生麦芽糖最大量时的最短时间会增加,d点会右移,C不符合题意;

D、由于淀粉是在唾液淀粉酶的催化下分解产生麦芽糖,因此若酶的量减少时,麦芽糖的量相应减少,d点右移,D不符合题意。

故答案为:A

4. B

【解析】实验中试管1和试管2作对照,其他条件都相同,控制唯一的变量就是温度,该实验为探究温度对酶的催化作用的影响。

【解答】由表格可知,试管1加入淀粉不变蓝,而淀粉遇到碘液会变成蓝色,但试管1不变蓝,说明试管1中已经不存在淀粉,试管2会变蓝,说明试管2中含有淀粉,经过两个试管的对比,它们唯一不同的变量为温度的不同,实验结论为酶的催化作用需要适宜的温度,B符合题意。

故答案为:B

5.A

【解析】

A.①与②对照,只有唾液的有无这一变量,其他条件均相同,所以可探究唾液对馒头的消化作用,A正确。

B.滴加碘液后,①号试管内的淀粉被分解了,不变蓝色;②号试管中清水不能消化淀粉,变蓝;③号试管是馒头块,不能与唾液完全混合,所以淀粉未被完全分解变成蓝色,B错误。

C.本实验探究“馒头在口腔中的变化”,①②号对照,变量是唾液;①③号对照,变量是牙齿的咀嚼和舌的搅拌,可以得出结论,C错误。

D.②③对照,出现唾液的有无、舌的搅拌、牙齿的咀嚼等多个变量,对照试验要求变量唯一,所以②、③号试管不能构成对照试验,D错误。

6.(1)30℃是过氧化氢酶的适宜温度[排除温度变化(或无关变量)对实验结果的影响]

(2)Ⅱ

(3)同一种酶的最适pH值是一定的,不会由于浓度的不同而改变(或过氧化氢酶的最适pH为7,不会由于酶浓度的不同而改变)。

【解析】(1)任何一种酶的生物活性都有适宜的温度,而30℃是过氧化氢酶活性最强的适宜温度;

(2)马铃薯提取液数量减半,那么它们对过氧化氢的催化作用效果减小。即在相同的pH溶液中分解的过氧化氢数量减小,而溶液中过氧化氢的含量会增大,据此分析;

(3)根据酶的生物活性和溶液pH的关系分析解答。

【解答】(1)实验在30℃下进行的原因是:30℃是过氧化氢酶的适宜温度[排除温度变化(或无关变量)对实验结果的影响]。

(2)实验Ⅱ:将加入四支试管中的马铃薯提取液的量减半,重复实验Ⅰ。分别测定实验Ⅰ、Ⅱ中H2O2在相同时间内的含量变化,绘制成如图所示曲线,请回答:曲线A的含量更高,应该是实验II的结果。

(3)曲线A和B中,H2O2的含量的最低点位于横坐标同一位置的原因是:同一种酶的最适pH值是一定的,不会由于浓度的不同而改变(或过氧化氢酶的最适pH为7,不会由于酶浓度的不同而改变)。

7.(1)15mL 生理盐水或等体积的生理盐水

(2)黏膜破损是由菠萝汁引起的或菠萝汁会引起黏膜破损

(3)减小偶然性,提高实验可信度或减小偶然性、 避免偶然性。

【解析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其它条件都相同的实验。

【解答】(1)对照试验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此探究口腔黏膜破损是由新鲜菠萝汁引起的吗?实验中的变量是新鲜菠萝汁。除有无新鲜菠萝汁外其它条件都相同,因此实验方案步骤②“向甲培养皿中的小肠黏膜滴加15mL生理盐水”,向乙培养皿中的小肠黏膜滴加15mL新鲜菠萝汁。

(2)“若甲培养皿中黏膜完好,乙培养皿中黏膜出现破损”,则说明黏膜破损是由菠萝汁引起的。“若甲、乙培养皿中黏膜均完好”,则说明黏膜破损不是由菠萝汁引起的。

(3) 一次实验存在一定的偶然性和误差,设置重复组,可以减少实验误差,确保实验严密准确。所以“兴趣小组的同学将该实验重复做了多次”,目的是避免偶然性、减少误差,提高实验可信度。

故答案为:(1)15mL 生理盐水或等体积的生理盐水 (2)黏膜破损是由菠萝汁引起的或菠萝汁会引起黏膜破损 (3)减小偶然性,提高实验可信度或减小偶然性、 避免偶然性。

1.D

【解析】 消化系统由消化道和消化腺组成,消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门,其中,小肠是消化食物和吸收营养物质的主要器官,其特点是小肠是消化道中最长的一段,约5-6米,有许多皱襞和小肠绒毛,增加了消化和吸收的面积,有肠腺分泌肠液,肠液中含有多种消化酶,小肠绒毛壁和小肠毛细血管壁都很薄,都只有一层细胞组成有利于营养物质的吸收。

【解答】 A、小肠是消化道中最长的一段,约5-6米,增加了吸收的面积;不符合题意;

B、 小肠内表面有皱襞和小肠绒毛,增加了吸收的面积;不符合题意;

C、 小肠壁内有平滑肌,收缩能够引起小肠蠕动,利于消化 ,不符合题意;

D、 小肠内有肠腺,能分泌肠液,肠液中有多种消化酶, 有利于食物的消化和吸收;符合题意。

故答案为:D

2.解:A、④胰液和⑤肠液都通过导管进入十二指肠后,对三大营养物质进行消化,因此它们发挥作用的场所是小肠,A正确。

B、①是唾液,唾液中的唾液淀粉酶只能将淀粉分解为麦芽糖,B错误。

C、②胃液中只含有胃蛋白酶,对蛋白质有初步的消化作用,③是胆汁,不含消化酶,但对脂肪有乳化作用,能促进脂肪的消化;C错误。

D、X表示小肠,小肠是吸收营养物质的主要场所,D错误。

故选:A。

3.解:淀粉的消化开始于口腔,在唾液淀粉酶的作用下初步分解成麦芽糖,进入小肠在肠液和胰液的作用下被分解成葡萄糖。

A、淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,所以图中①②③三种物质分别是淀粉、淀粉酶、麦芽糖,A正确;

B、蛋白质先在胃内初步消化,最后在小肠内被彻底消化,B错误;

C、淀粉在唾液淀粉酶的作用下初步分解成麦芽糖,在小肠内将麦芽糖分解为葡萄糖,C错误;

D、脂肪的消化开始于小肠,D错误。

故选:A。

4. (1)A(2)专一

【解析】酶的作用特性有高效性和专一性,各种酶只有在最适宜条件下活性最高。过酸、过碱、高温都能使酶分子结构破坏而丧失活性,从酶的特点方面切入解题。

【解答】(1)酶是一类生物催化剂,只改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质不变,从图中可以看出A反应前后不发生改变,所以A是酶。

(2)从图可以看出,A对B、C、D进行了选择,只对D物质的分解起催化作用,所以酶具有专一性。

故答案为:(1)A(2)专一

5.(1)小肠(2)1. 2(3)煮沸的胰酶液失去了活性(4)B,D

【解析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)胰液是在小肠里发挥作用的;

(2)结论是胰蛋白酶具有消化作用,说明变量是胰蛋白酶,即1号和2号试管的变量是对比可以得出结论;

(3)对比2号和3号试管,变量是酶有没有被煮沸过,由实验结果可知,被煮沸过的胰酶失去作用;

(4)蛋花液的主要成分是蛋白质;

A、米汤主要成分是淀粉; B、豆浆主要成分是蛋白质;

C、花生油主要成分是脂肪; D、牛奶的主要成分是蛋白质;

故答案为:(1)小肠;(2)1、2;(3) 煮沸的胰酶液失去了活性;(4)BD

2022-2023学年上学期浙教版科学九年级“精讲精练”讲义(十九)

营养物质的消化与吸收

知识精讲

典型例题

课内精练

课后提分

典型例题

课内精练

课后提分

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿