人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册《学习任务三:典范之笔——复兴之路的时代书写》名师单元教学课件(3课时)(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册《学习任务三:典范之笔——复兴之路的时代书写》名师单元教学课件(3课时)(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-08 18:06:29 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

典范之笔—复兴之路的时代书写

学习任务设计说明

本学习任务的情境是布置三类展台中的文学展台。文学展台旨在通过布展,呈现第2、3、4两课的五篇文章的文体特点和写作个性。要布置好文学展台,同学们需回顾和梳理回忆录新闻报道和人物通讯的文体特点,探究这四篇文章独特的写作个性,并进行一定的写作尝试。

第四课时

学习目标

学习重难点

1.联读两篇回忆录,把握回忆录的写作共性。

2.从“大事件显小喜乐”和“小事件显大情怀”两个角度切入,探究两篇回忆录的写作个性。

把握两篇回忆录的写作个性。

学习活动一:寻找共性下定义

02

学习活动二:对比差异创新文

03

目 录

导入

01

作业

04

透过战争亲历者的叙述,我们能够看到革命的不同侧面。回忆录为我们打开了一扇亲近历史的窗户。今天,我们将一起走近回忆录这种特别的历史记录形式,以回忆录的文体特点和这两篇回忆录的写作个性作为学习的重点。

导入

01

学习活动一:寻找共性下定义

02

参考学习任务二中的资料卡片,浏览两篇回忆录,寻找共性,尝试给回忆录下定义。

回忆录是__________的一种文体,

它的特点是__________。

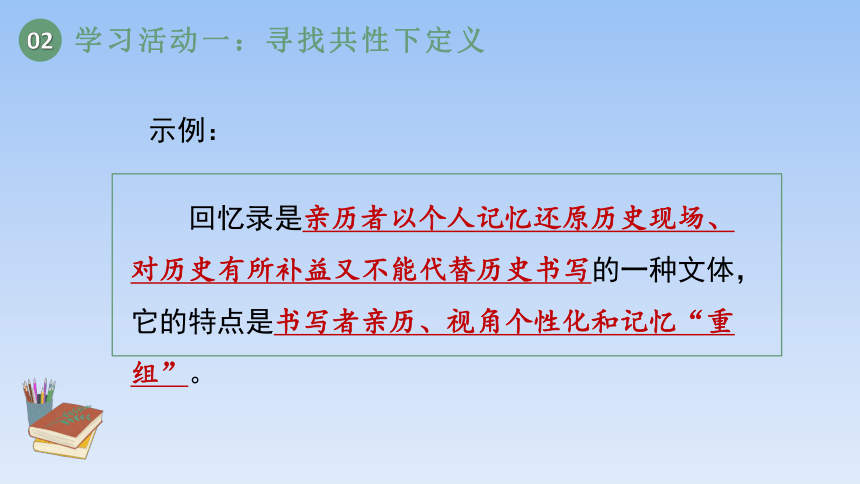

学习活动一:寻找共性下定义

02

示例:

回忆录是亲历者以个人记忆还原历史现场、对历史有所补益又不能代替历史书写的一种文体,它的特点是书写者亲历、视角个性化和记忆“重组”。

学习活动二:对比差异创新文

03

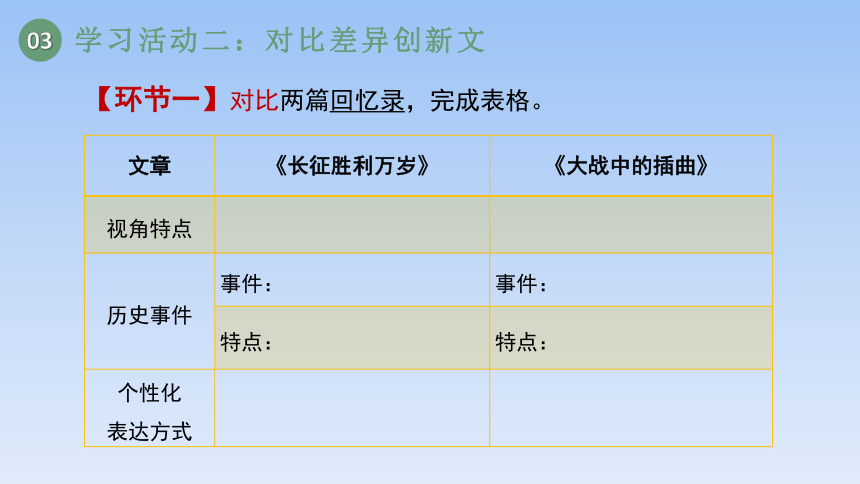

【环节一】对比两篇回忆录,完成表格。

文章 《长征胜利万岁》 《大战中的插曲》

视角特点

历史事件 事件: 事件:

特点: 特点:

个性化 表达方式

学习活动二:对比差异创新文

03

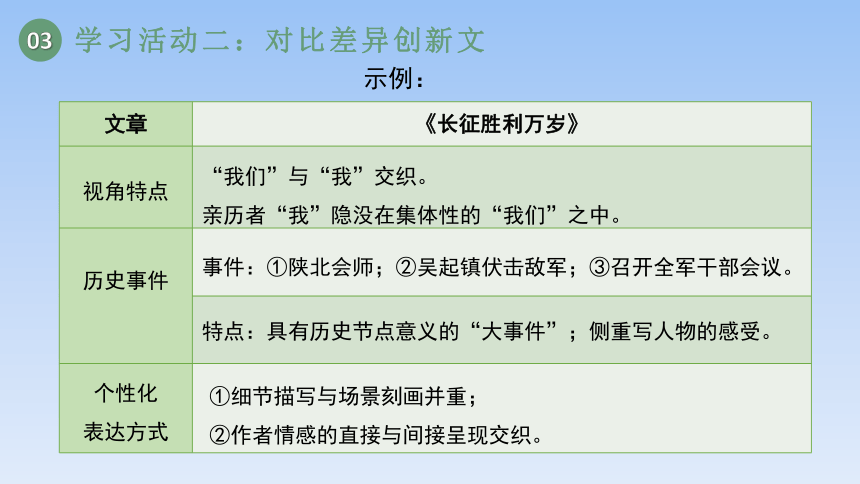

示例:

文章 《长征胜利万岁》

视角特点

历史事件

个性化 表达方式

“我们”与“我”交织。

亲历者“我”隐没在集体性的“我们”之中。

事件:①陕北会师;②吴起镇伏击敌军;③召开全军干部会议。

特点:具有历史节点意义的“大事件”;侧重写人物的感受。

①细节描写与场景刻画并重;

②作者情感的直接与间接呈现交织。

学习活动二:对比差异创新文

03

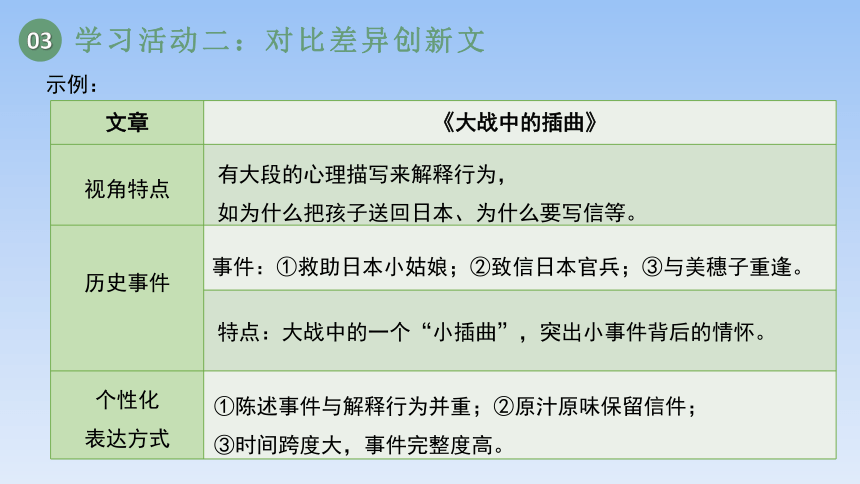

示例:

文章 《大战中的插曲》

视角特点

历史事件

个性化 表达方式

有大段的心理描写来解释行为,

如为什么把孩子送回日本、为什么要写信等。

事件:①救助日本小姑娘;②致信日本官兵;③与美穗子重逢。

特点:大战中的一个“小插曲”,突出小事件背后的情怀。

①陈述事件与解释行为并重;②原汁原味保留信件;

③时间跨度大,事件完整度高。

学习活动二:对比差异创新文

03

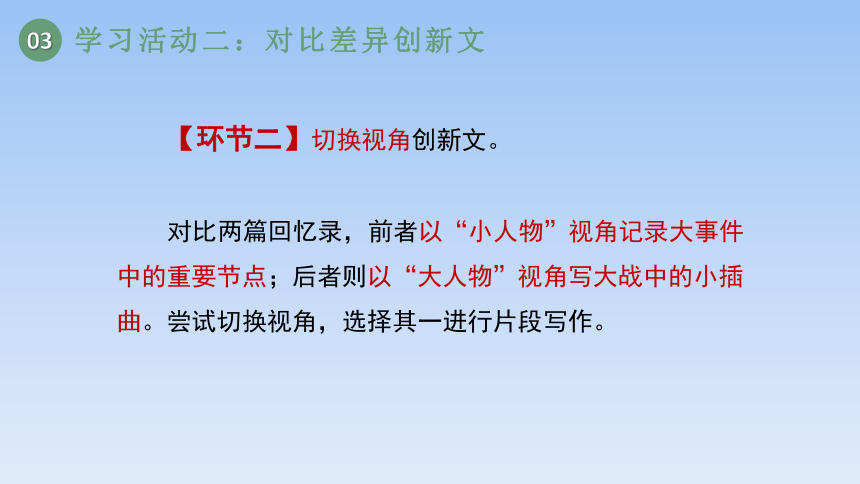

【环节二】切换视角创新文。

对比两篇回忆录,前者以“小人物”视角记录大事件中的重要节点;后者则以“大人物”视角写大战中的小插曲。尝试切换视角,选择其一进行片段写作。

学习活动二:对比差异创新文

03

1.以革命将领的视角写《长征胜利万岁》中同样的历史事件。

2.以聂荣臻将军身边的警卫兵的视角来写《大战中的插曲》中同样的历史事件。

1.结合课堂上对两篇文章的解读,为这两篇回忆录写一段解说词。

2.查阅这一时期的其他回忆录作品,丰富文学展台的回忆录栏目。

作业

04

第五课时

学习目标

学习重难点

1.与BBC报道对读,关注新闻的写作立场。

2.与《人民日报》新闻稿对读,鉴赏本文的巧妙标题和准确用词。

把握本文的立场、巧妙标题和准确用词。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

目 录

导入

01

作业

04

从纸媒时代到网媒时代,新闻报道是我们了解一个时期的历史文化的重要窗口。今天我们将要走进一篇新闻界的重量级作品,它以独特的方式记录了中华民族前进道路上的一个重要历史时刻——香港回归。我们的文学展台将如何展出这一篇独具魅力的新闻报道呢?让我们用对比阅读的方式一起来探究。

导入

01

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

关于香港回归当天的情况,BBC(英国广播公司)也做了视频报道。与教材中的课文一样,这篇报道也多次运用“最后”一词,请在文中圈画出来,并分析这两篇报道中的“最后”有什么不同。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

BBC香港1997年7月1日报道

他们在回荡珠江两岸的号角声中离开,用挥手画下悠长告别的句点。这是“不列颠尼亚”号的最后一次航行,大英帝国的最终章。

雨并没有造成太大影响。这位最后的香港总督离开总督府时,现场弥漫着情绪。这一刻他准备已久。当降旗的《最后岗位》号角声最后一次响起时,最后一任总督彭定康勉力维持住情绪。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

这位总督是苏格兰风笛的爱好者,这首《高地教堂》是他最喜欢的曲调。他必须离开代表这座城市的住所,象征这位最后总督的国旗也将随他回国。他的女儿们专注地见证这一历史性的一刻。总督离开时,他遵循传统,坐车绕行总督府三圈。这是中国人的传统,代表着承诺“我会回来”。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

英国占领香港,是在维多利亚女王统治之时。今晚,她的后代将把香港交还。

夜空紧接着被点亮,伴随着隆隆的烟花声。帝国主义的最后一程在节庆般的烟花中画下句点。

午夜来到,历史将香港从英国的怀抱中移开。英国国旗降下,一个半世纪的大英帝国统治随之结束。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

登上“不列颠尼亚”号,他给女儿温柔的碰触。

看着今晚在我身后航行的“不列颠尼亚”号,很难想象英国人靠着木造船航行过半个世纪的时代。那时候,香港是个荒凉寂寞的地方,英国人的帝国主义冒险最不可能发生于此。当时香港还没有成为大英帝国最有价值的战利品。(有删改)

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

香港回归作为国内外共同关注的重大历史事件,相关报道非常多。由新华社四位记者合作完成的这篇《别了,“不列颠尼亚”》成为其中最别致的一篇,并在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖。这篇新闻的独特之处在哪里呢?

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

【环节一】结合角度明表达特色。

阅读《人民日报》1997年第1版关于这一事件的报道,结合对比角度,赏析课文在表达上的特点,完成下边的表格。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

角度 《别了,“不列颠尼亚”》

《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》

标题

时序

细节

其他

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

示例:

角度 《别了,不列颠尼亚”》

标题

时序

细节

其他

以典型场景命名;双关象征

以时间闪回的方式组织材料;倒叙

重视对环境的描绘;注重环境的烘托

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

示例:

角度 《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》

标题

时序

细节

其他

涵盖行为主体、事件、地点;以事件命题

按时间顺序记叙事件;导语概括 + 详细展开

有对参会人的全景式描绘和特写式刻画

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

本报香港7月1日凌晨电 新华社记者、本报记者报道:1997年7月1日零点,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权。

1997年6月30日午夜至7月1日凌晨,香港会议展览中心新翼灯火辉煌,举世瞩目的中英两国政府香港政权交接仪式在这里的五楼大会堂隆重举行。

附:

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

历史的时钟指在1997年7月1日零点那一刻,大会堂全场肃立,几千双眼睛向鲜艳的五星红旗和紫荆区旗行注目礼。这是中华民族长久期盼的一个瞬间,这是永载世界史册的一个瞬间。

零时4分,中华人民共和国主席江泽民在这里庄严宣告:根据中英关于香港问题的联合声明,两国政府如期举行了香港交接仪式,宣告中国对香港恢复行使主权。

附:

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

中华人民共和国香港特别行政区正式成立。经历了百年沧桑的香港回归祖国,标志着香港同胞从此成为祖国这块土地上的真正主人,香港的发展从此进入一个崭新的时代。

这一庄严宣告在大会堂4000多位中外嘉宾中激起经久不息的掌声。这一宣告通过电波传向祖国的长城内外、大江南北、澳门和台湾,传向世界的四面八方。

中英两国政府香港政权交接仪式于6月30日午夜举行。23时42分,交接仪式正式开始。

在中英仪仗队入场后,双方礼号手吹响礼号。23时46分,国家主席江泽民、国务院总理李鹏、国务院副总理兼外交部长钱其琛、中央军委副主席张万年和香港特别行政区首任行政长官董建华步入会场登上主席台主礼台。荚国方面同时入场并登上主席台主礼台的有查尔斯王子、首相布莱尔、外交大臣库克、离任港督彭定康、国防参谋长查尔斯·格愿里。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

在仪仗队行举枪礼之后,查尔斯王子讲话。他说,这一重要而特殊的仪式标志着香港在150多年英国统治之后,交还给中华人民共和国。他向那些把“一国两制”构想变为《中英联合声明》的人致敬,并对那些为谈判《联合声明》的实施细节而辛勤工作的人们表示敬意。

查尔斯说,香港向世界表明,生机勃勃和稳定可以成为成功社会的明显特征。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

他说,香港将从此交还给中国,在“一国两制”的框架下,香港将继续拥有其明显的特征,继续成为世界上许多国家的重要国际伙伴。1984年的《联合声明》对全世界做出庄严承诺,保证香港继续她的生活方式。对英国来说,她将继续坚定不移地支持《联合声明》。

23时56分,中英双方护旗手入场,象征两国政府香港政权交接的降旗、升旗仪式开始。出席仪式的中外来宾全体起立。全场的目光都集中到竖立在主席台主礼台前东西两侧的旗杆上。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

23时59分,英国国旗和香港旗在英国国歌乐曲声中缓缓降落。随着“米字旗”的降下,英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

这时,距零点只差几秒,全场一片肃穆。

7月1日零点整,激动人心的神圣时刻到来了:中国人民解放军军乐队奏起雄壮的中华人民共和国国歌,中国国旗和香港特区区旗一起徐徐升起。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

全场沸腾了,许多人眼睛里噙满激动的泪花,雷鸣般的掌声经久不息。照相机、摄像机的镜头不停地闪动,记录下这一庄严的历史时刻。

接着,江泽民主席走到镶嵌着中华人民共和国国徽的讲台前发表讲话。他说,中华人民共和国香港特别行政区正式成立。这是中华民族的盛事,也是世界和平与正义事业的胜利。1997年7月1日这一天,将作为值得人们永远纪念的日子载入史册。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

江泽民主席的讲话,激起全场6次长时间的热烈掌声。

随后,中英两国领导人走到主席台前,握手合影。

凌晨0时12分,香港政权交接仪式结束。

中国政府代表团成员出席了交接仪式并在主席台上就座。出席交接仪式的还有观礼团成员。

出席交接仪式的有40多个国家和地区的代表,30个国际和地区组织的负责人以及国际知名政界人士,90多个国家驻香港领事机构的代表和一些国家的民间组织、地区与国际组织驻港办事处的代表。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

香港各界人士,澳门、台湾同胞,以及来自30多个国家和地区的华侨、华人也出席了交接仪式。

来自世界各国700多家新闻媒体的800多名记者采访报道了这历史性的一幕。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

【环节二】突出特色写颁奖致词。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

《别了,“不列颠尼亚”》在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖,请归纳梳理它的语言特色,拟写一段颁奖词。

颁奖词示例:

以时间闪回的方式组织材料,失去与收回跨越156年的时间长河织就的欣喜与希望,在一个个场景的渲染中久久回旋:《别了,“不列颠尼亚”》是告别,更是崭新的开端。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

李凌燕在《新闻叙事:客观真实性与主观倾向性间的博弈》一文中说:“新闻叙事是叙述者对新近发生的事件重塑的产物,新闻叙事不是事件‘脉脉的自我显示’,而是叙述者通过叙事话语对原事件的‘指称’和‘命名’。”

请你从新闻读者和新闻写作者的角度谈谈你对这句话的看法。

作业

04

第六课时

学习目标

1.聚焦两篇通讯的写作目的,分析这两篇通讯在选取事例和刻画形象方面所用方法的异同。

2.阅读拓展材料,重返《县委书记的榜样——焦裕禄》写作现场,了解人物通讯的写作方法,品析本篇人物通讯从时代特征的高度表现人物精神风貌的写法。

学习重难点

1.对比聚焦人物个像和呈现人事群像两种通讯在写法上的不同。

2.品析人物通讯从时代特征高度表现人物精神风貌的写法。

学习活动一:比较选材赏异同

02

学习活动二:重返现场悟方法

03

目 录

导入

01

作业

04

同学们,为了筹备这次主题展览,我们演绎过伟人的跨时代演讲,跟随战士、将领的回忆录感受过胜利的喜悦和人道主义的力量,在旧报纸的报道中了解过重大的历史事件。今天,我们将走进一种以纪实笔法写人记事的实用性文体——通讯。本单元的两篇通讯各具特色,我们的文学展台该如何呈现这两篇作品,沿着时间之河,延续这一份感动呢?

导入

01

学习活动一:比较选材赏异同

02

《县委书记的榜样——焦裕禄》和《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》都展现了特定时代背景下的英雄人物和时代品格。

但前者聚焦于焦裕禄这一时代英雄,后者则着力展现在党中央号召下的抗疫人物群像。请同学们圈画出两篇文章中刻画英雄个像或群像的语句,并完成表格。

学习活动一:比较选材赏异同

02

选取事例 语言和手法

人物 个像

人物 群像

学习活动一:比较选材赏异同

02

示例:

选取事例 语言与手法

人物个像

甫到兰考,视察灾情,谈计划诉愿景

站在激流中忍着肝痛绘制洪水流向图;

强忍肝痛听取工作汇报

风雪夜布置救援工作;

雪天送粮,走访困难贫农

语言描写、以言见人

心理描写、动作描写

侧面烘托、语言描写

语言描写、环境描写

侧面烘托、心理描写

学习活动一:比较选材赏异同

02

(续表)

人物群像 选取事例 语言与手法

人物群像

习近平总书记亲自指挥、亲自部署

钟南山院士的感慨,身患渐冻症的金银潭

医院院长张定宇、28岁药师宋英杰等抗疫英雄

武汉人民、白衣战士、无数普通人等

略去姓名,合并共性

简洁陈列事迹,结合凝练的议论、抒情性语言

跨时间空间的概括性描述,列地点明成效

学习活动一:比较选材赏异同

02

思考:两篇文章在选材和刻画方法及语言上有何异同?

学习活动一:比较选材赏异同

02

同:

①选材真实,选取的事例均还原了事实原貌;

②选材典型,选取的事例均能体现人物或者事件的特点。

异:

①前者选取典型事件细致刻画,聚焦人物,以叙述性语言为主,语言生动;

②后者罗列人与事,多角度多层次呈现抗疫大场景之下的群像,语言凝练,叙述、议论、抒情结合,全面立体。

学习活动二:重返现场悟方法

03

【环节一】

请根据下边的流程图,

介绍人物通讯写作的流程和步骤。

学习活动二:重返现场悟方法

03

学习活动二:重返现场悟方法

03

写作流程图示例:

人物通讯写作需先确定书写对象,然后通过座谈会、实地参观、采访、访谈等方式进行考察调研,再撰写文稿,初稿完成后经过讨论修改,根据需要再进行补充调研,完善相关内容,最后定稿刊发。

讨论:人物通讯写作为什么要采取这样的流程?这给你带来了怎样的启示?

学习活动二:重返现场悟方法

03

【环节二】

《〈县委书记的榜样——焦裕禄〉诞生记》中写到,当周原那1.2万字的人物通讯初稿写出来时,穆青看了,却直摇头。因为悲而不壮,泪太多了。穆青说:“不能把焦裕禄简单地写成一部‘好人好事录’。要高瞻远瞩地提炼出能够反映时代特征的主题,并以这个高度来表现焦裕禄的革命精神和思想风貌,这是决定这篇人物通讯成败、优劣的关键。”这篇通讯很好地贯彻了这一观点。

学习活动二:重返现场悟方法

03

小组讨论:

这篇通讯提炼的反映时代特征的主题是什么?通讯的这几个部分是怎么体现这一主题的?

学习活动二:重返现场悟方法

03

主题:共产党员的精神和情怀。

这篇通讯以小标题为界,分成五个部分。这五个部分以共产党员的精神情怀贯穿又各有侧重。《“吃别人嚼过的馍没味道”》中,焦裕禄坚决贯彻党“没有调查就没有发言权”的教导,深入一线,体现了共产党人的求实作风;

示例:

学习活动二:重返现场悟方法

03

《当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前》体现的是共产党员廉洁奉公、心系人民的无私奉献精神,通过焦裕禄的行动,共产党员的奋斗精神鼓舞了千千万万兰考群众;《他心里装着全体人民,唯独没有他自己》《“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!”》则体现了共产党员无私忘我的公仆精神;

学习活动二:重返现场悟方法

03

在《他没有死,他还活着》中我们看到了共产党员与人民的深厚情谊,人民会永远铭记党的好干部、人民的好儿子——焦裕禄同志。

这五个部分串联结合,让我们看到党的精神在贫瘠的土地上扎根、生长,茂盛成林,结出硕果。

《〈县委书记的榜样——焦裕禄〉诞生记》中写道:“(穆青)走到周原的屋里,拿起刚写出的一页稿纸,当看到‘他心里装着全体人民,唯独没有他自己’这句话时,竟喜形于色,拍案叫好:‘这样的话多来两句!’”

为什么穆青觉得这句话好?找出文中这类让人拍案叫绝的语句,仔细品读。

作业

04

典范之笔—复兴之路的时代书写

学习任务设计说明

本学习任务的情境是布置三类展台中的文学展台。文学展台旨在通过布展,呈现第2、3、4两课的五篇文章的文体特点和写作个性。要布置好文学展台,同学们需回顾和梳理回忆录新闻报道和人物通讯的文体特点,探究这四篇文章独特的写作个性,并进行一定的写作尝试。

第四课时

学习目标

学习重难点

1.联读两篇回忆录,把握回忆录的写作共性。

2.从“大事件显小喜乐”和“小事件显大情怀”两个角度切入,探究两篇回忆录的写作个性。

把握两篇回忆录的写作个性。

学习活动一:寻找共性下定义

02

学习活动二:对比差异创新文

03

目 录

导入

01

作业

04

透过战争亲历者的叙述,我们能够看到革命的不同侧面。回忆录为我们打开了一扇亲近历史的窗户。今天,我们将一起走近回忆录这种特别的历史记录形式,以回忆录的文体特点和这两篇回忆录的写作个性作为学习的重点。

导入

01

学习活动一:寻找共性下定义

02

参考学习任务二中的资料卡片,浏览两篇回忆录,寻找共性,尝试给回忆录下定义。

回忆录是__________的一种文体,

它的特点是__________。

学习活动一:寻找共性下定义

02

示例:

回忆录是亲历者以个人记忆还原历史现场、对历史有所补益又不能代替历史书写的一种文体,它的特点是书写者亲历、视角个性化和记忆“重组”。

学习活动二:对比差异创新文

03

【环节一】对比两篇回忆录,完成表格。

文章 《长征胜利万岁》 《大战中的插曲》

视角特点

历史事件 事件: 事件:

特点: 特点:

个性化 表达方式

学习活动二:对比差异创新文

03

示例:

文章 《长征胜利万岁》

视角特点

历史事件

个性化 表达方式

“我们”与“我”交织。

亲历者“我”隐没在集体性的“我们”之中。

事件:①陕北会师;②吴起镇伏击敌军;③召开全军干部会议。

特点:具有历史节点意义的“大事件”;侧重写人物的感受。

①细节描写与场景刻画并重;

②作者情感的直接与间接呈现交织。

学习活动二:对比差异创新文

03

示例:

文章 《大战中的插曲》

视角特点

历史事件

个性化 表达方式

有大段的心理描写来解释行为,

如为什么把孩子送回日本、为什么要写信等。

事件:①救助日本小姑娘;②致信日本官兵;③与美穗子重逢。

特点:大战中的一个“小插曲”,突出小事件背后的情怀。

①陈述事件与解释行为并重;②原汁原味保留信件;

③时间跨度大,事件完整度高。

学习活动二:对比差异创新文

03

【环节二】切换视角创新文。

对比两篇回忆录,前者以“小人物”视角记录大事件中的重要节点;后者则以“大人物”视角写大战中的小插曲。尝试切换视角,选择其一进行片段写作。

学习活动二:对比差异创新文

03

1.以革命将领的视角写《长征胜利万岁》中同样的历史事件。

2.以聂荣臻将军身边的警卫兵的视角来写《大战中的插曲》中同样的历史事件。

1.结合课堂上对两篇文章的解读,为这两篇回忆录写一段解说词。

2.查阅这一时期的其他回忆录作品,丰富文学展台的回忆录栏目。

作业

04

第五课时

学习目标

学习重难点

1.与BBC报道对读,关注新闻的写作立场。

2.与《人民日报》新闻稿对读,鉴赏本文的巧妙标题和准确用词。

把握本文的立场、巧妙标题和准确用词。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

目 录

导入

01

作业

04

从纸媒时代到网媒时代,新闻报道是我们了解一个时期的历史文化的重要窗口。今天我们将要走进一篇新闻界的重量级作品,它以独特的方式记录了中华民族前进道路上的一个重要历史时刻——香港回归。我们的文学展台将如何展出这一篇独具魅力的新闻报道呢?让我们用对比阅读的方式一起来探究。

导入

01

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

关于香港回归当天的情况,BBC(英国广播公司)也做了视频报道。与教材中的课文一样,这篇报道也多次运用“最后”一词,请在文中圈画出来,并分析这两篇报道中的“最后”有什么不同。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

BBC香港1997年7月1日报道

他们在回荡珠江两岸的号角声中离开,用挥手画下悠长告别的句点。这是“不列颠尼亚”号的最后一次航行,大英帝国的最终章。

雨并没有造成太大影响。这位最后的香港总督离开总督府时,现场弥漫着情绪。这一刻他准备已久。当降旗的《最后岗位》号角声最后一次响起时,最后一任总督彭定康勉力维持住情绪。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

这位总督是苏格兰风笛的爱好者,这首《高地教堂》是他最喜欢的曲调。他必须离开代表这座城市的住所,象征这位最后总督的国旗也将随他回国。他的女儿们专注地见证这一历史性的一刻。总督离开时,他遵循传统,坐车绕行总督府三圈。这是中国人的传统,代表着承诺“我会回来”。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

英国占领香港,是在维多利亚女王统治之时。今晚,她的后代将把香港交还。

夜空紧接着被点亮,伴随着隆隆的烟花声。帝国主义的最后一程在节庆般的烟花中画下句点。

午夜来到,历史将香港从英国的怀抱中移开。英国国旗降下,一个半世纪的大英帝国统治随之结束。

学习活动一:围绕“最后”析立场

02

登上“不列颠尼亚”号,他给女儿温柔的碰触。

看着今晚在我身后航行的“不列颠尼亚”号,很难想象英国人靠着木造船航行过半个世纪的时代。那时候,香港是个荒凉寂寞的地方,英国人的帝国主义冒险最不可能发生于此。当时香港还没有成为大英帝国最有价值的战利品。(有删改)

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

香港回归作为国内外共同关注的重大历史事件,相关报道非常多。由新华社四位记者合作完成的这篇《别了,“不列颠尼亚”》成为其中最别致的一篇,并在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖。这篇新闻的独特之处在哪里呢?

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

【环节一】结合角度明表达特色。

阅读《人民日报》1997年第1版关于这一事件的报道,结合对比角度,赏析课文在表达上的特点,完成下边的表格。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

角度 《别了,“不列颠尼亚”》

《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》

标题

时序

细节

其他

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

示例:

角度 《别了,不列颠尼亚”》

标题

时序

细节

其他

以典型场景命名;双关象征

以时间闪回的方式组织材料;倒叙

重视对环境的描绘;注重环境的烘托

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

示例:

角度 《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》

标题

时序

细节

其他

涵盖行为主体、事件、地点;以事件命题

按时间顺序记叙事件;导语概括 + 详细展开

有对参会人的全景式描绘和特写式刻画

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

本报香港7月1日凌晨电 新华社记者、本报记者报道:1997年7月1日零点,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权。

1997年6月30日午夜至7月1日凌晨,香港会议展览中心新翼灯火辉煌,举世瞩目的中英两国政府香港政权交接仪式在这里的五楼大会堂隆重举行。

附:

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

历史的时钟指在1997年7月1日零点那一刻,大会堂全场肃立,几千双眼睛向鲜艳的五星红旗和紫荆区旗行注目礼。这是中华民族长久期盼的一个瞬间,这是永载世界史册的一个瞬间。

零时4分,中华人民共和国主席江泽民在这里庄严宣告:根据中英关于香港问题的联合声明,两国政府如期举行了香港交接仪式,宣告中国对香港恢复行使主权。

附:

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

中华人民共和国香港特别行政区正式成立。经历了百年沧桑的香港回归祖国,标志着香港同胞从此成为祖国这块土地上的真正主人,香港的发展从此进入一个崭新的时代。

这一庄严宣告在大会堂4000多位中外嘉宾中激起经久不息的掌声。这一宣告通过电波传向祖国的长城内外、大江南北、澳门和台湾,传向世界的四面八方。

中英两国政府香港政权交接仪式于6月30日午夜举行。23时42分,交接仪式正式开始。

在中英仪仗队入场后,双方礼号手吹响礼号。23时46分,国家主席江泽民、国务院总理李鹏、国务院副总理兼外交部长钱其琛、中央军委副主席张万年和香港特别行政区首任行政长官董建华步入会场登上主席台主礼台。荚国方面同时入场并登上主席台主礼台的有查尔斯王子、首相布莱尔、外交大臣库克、离任港督彭定康、国防参谋长查尔斯·格愿里。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

在仪仗队行举枪礼之后,查尔斯王子讲话。他说,这一重要而特殊的仪式标志着香港在150多年英国统治之后,交还给中华人民共和国。他向那些把“一国两制”构想变为《中英联合声明》的人致敬,并对那些为谈判《联合声明》的实施细节而辛勤工作的人们表示敬意。

查尔斯说,香港向世界表明,生机勃勃和稳定可以成为成功社会的明显特征。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

他说,香港将从此交还给中国,在“一国两制”的框架下,香港将继续拥有其明显的特征,继续成为世界上许多国家的重要国际伙伴。1984年的《联合声明》对全世界做出庄严承诺,保证香港继续她的生活方式。对英国来说,她将继续坚定不移地支持《联合声明》。

23时56分,中英双方护旗手入场,象征两国政府香港政权交接的降旗、升旗仪式开始。出席仪式的中外来宾全体起立。全场的目光都集中到竖立在主席台主礼台前东西两侧的旗杆上。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

23时59分,英国国旗和香港旗在英国国歌乐曲声中缓缓降落。随着“米字旗”的降下,英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

这时,距零点只差几秒,全场一片肃穆。

7月1日零点整,激动人心的神圣时刻到来了:中国人民解放军军乐队奏起雄壮的中华人民共和国国歌,中国国旗和香港特区区旗一起徐徐升起。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

全场沸腾了,许多人眼睛里噙满激动的泪花,雷鸣般的掌声经久不息。照相机、摄像机的镜头不停地闪动,记录下这一庄严的历史时刻。

接着,江泽民主席走到镶嵌着中华人民共和国国徽的讲台前发表讲话。他说,中华人民共和国香港特别行政区正式成立。这是中华民族的盛事,也是世界和平与正义事业的胜利。1997年7月1日这一天,将作为值得人们永远纪念的日子载入史册。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

江泽民主席的讲话,激起全场6次长时间的热烈掌声。

随后,中英两国领导人走到主席台前,握手合影。

凌晨0时12分,香港政权交接仪式结束。

中国政府代表团成员出席了交接仪式并在主席台上就座。出席交接仪式的还有观礼团成员。

出席交接仪式的有40多个国家和地区的代表,30个国际和地区组织的负责人以及国际知名政界人士,90多个国家驻香港领事机构的代表和一些国家的民间组织、地区与国际组织驻港办事处的代表。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

香港各界人士,澳门、台湾同胞,以及来自30多个国家和地区的华侨、华人也出席了交接仪式。

来自世界各国700多家新闻媒体的800多名记者采访报道了这历史性的一幕。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

【环节二】突出特色写颁奖致词。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

《别了,“不列颠尼亚”》在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖,请归纳梳理它的语言特色,拟写一段颁奖词。

颁奖词示例:

以时间闪回的方式组织材料,失去与收回跨越156年的时间长河织就的欣喜与希望,在一个个场景的渲染中久久回旋:《别了,“不列颠尼亚”》是告别,更是崭新的开端。

学习活动二:对比撰写颁奖词

03

李凌燕在《新闻叙事:客观真实性与主观倾向性间的博弈》一文中说:“新闻叙事是叙述者对新近发生的事件重塑的产物,新闻叙事不是事件‘脉脉的自我显示’,而是叙述者通过叙事话语对原事件的‘指称’和‘命名’。”

请你从新闻读者和新闻写作者的角度谈谈你对这句话的看法。

作业

04

第六课时

学习目标

1.聚焦两篇通讯的写作目的,分析这两篇通讯在选取事例和刻画形象方面所用方法的异同。

2.阅读拓展材料,重返《县委书记的榜样——焦裕禄》写作现场,了解人物通讯的写作方法,品析本篇人物通讯从时代特征的高度表现人物精神风貌的写法。

学习重难点

1.对比聚焦人物个像和呈现人事群像两种通讯在写法上的不同。

2.品析人物通讯从时代特征高度表现人物精神风貌的写法。

学习活动一:比较选材赏异同

02

学习活动二:重返现场悟方法

03

目 录

导入

01

作业

04

同学们,为了筹备这次主题展览,我们演绎过伟人的跨时代演讲,跟随战士、将领的回忆录感受过胜利的喜悦和人道主义的力量,在旧报纸的报道中了解过重大的历史事件。今天,我们将走进一种以纪实笔法写人记事的实用性文体——通讯。本单元的两篇通讯各具特色,我们的文学展台该如何呈现这两篇作品,沿着时间之河,延续这一份感动呢?

导入

01

学习活动一:比较选材赏异同

02

《县委书记的榜样——焦裕禄》和《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》都展现了特定时代背景下的英雄人物和时代品格。

但前者聚焦于焦裕禄这一时代英雄,后者则着力展现在党中央号召下的抗疫人物群像。请同学们圈画出两篇文章中刻画英雄个像或群像的语句,并完成表格。

学习活动一:比较选材赏异同

02

选取事例 语言和手法

人物 个像

人物 群像

学习活动一:比较选材赏异同

02

示例:

选取事例 语言与手法

人物个像

甫到兰考,视察灾情,谈计划诉愿景

站在激流中忍着肝痛绘制洪水流向图;

强忍肝痛听取工作汇报

风雪夜布置救援工作;

雪天送粮,走访困难贫农

语言描写、以言见人

心理描写、动作描写

侧面烘托、语言描写

语言描写、环境描写

侧面烘托、心理描写

学习活动一:比较选材赏异同

02

(续表)

人物群像 选取事例 语言与手法

人物群像

习近平总书记亲自指挥、亲自部署

钟南山院士的感慨,身患渐冻症的金银潭

医院院长张定宇、28岁药师宋英杰等抗疫英雄

武汉人民、白衣战士、无数普通人等

略去姓名,合并共性

简洁陈列事迹,结合凝练的议论、抒情性语言

跨时间空间的概括性描述,列地点明成效

学习活动一:比较选材赏异同

02

思考:两篇文章在选材和刻画方法及语言上有何异同?

学习活动一:比较选材赏异同

02

同:

①选材真实,选取的事例均还原了事实原貌;

②选材典型,选取的事例均能体现人物或者事件的特点。

异:

①前者选取典型事件细致刻画,聚焦人物,以叙述性语言为主,语言生动;

②后者罗列人与事,多角度多层次呈现抗疫大场景之下的群像,语言凝练,叙述、议论、抒情结合,全面立体。

学习活动二:重返现场悟方法

03

【环节一】

请根据下边的流程图,

介绍人物通讯写作的流程和步骤。

学习活动二:重返现场悟方法

03

学习活动二:重返现场悟方法

03

写作流程图示例:

人物通讯写作需先确定书写对象,然后通过座谈会、实地参观、采访、访谈等方式进行考察调研,再撰写文稿,初稿完成后经过讨论修改,根据需要再进行补充调研,完善相关内容,最后定稿刊发。

讨论:人物通讯写作为什么要采取这样的流程?这给你带来了怎样的启示?

学习活动二:重返现场悟方法

03

【环节二】

《〈县委书记的榜样——焦裕禄〉诞生记》中写到,当周原那1.2万字的人物通讯初稿写出来时,穆青看了,却直摇头。因为悲而不壮,泪太多了。穆青说:“不能把焦裕禄简单地写成一部‘好人好事录’。要高瞻远瞩地提炼出能够反映时代特征的主题,并以这个高度来表现焦裕禄的革命精神和思想风貌,这是决定这篇人物通讯成败、优劣的关键。”这篇通讯很好地贯彻了这一观点。

学习活动二:重返现场悟方法

03

小组讨论:

这篇通讯提炼的反映时代特征的主题是什么?通讯的这几个部分是怎么体现这一主题的?

学习活动二:重返现场悟方法

03

主题:共产党员的精神和情怀。

这篇通讯以小标题为界,分成五个部分。这五个部分以共产党员的精神情怀贯穿又各有侧重。《“吃别人嚼过的馍没味道”》中,焦裕禄坚决贯彻党“没有调查就没有发言权”的教导,深入一线,体现了共产党人的求实作风;

示例:

学习活动二:重返现场悟方法

03

《当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前》体现的是共产党员廉洁奉公、心系人民的无私奉献精神,通过焦裕禄的行动,共产党员的奋斗精神鼓舞了千千万万兰考群众;《他心里装着全体人民,唯独没有他自己》《“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!”》则体现了共产党员无私忘我的公仆精神;

学习活动二:重返现场悟方法

03

在《他没有死,他还活着》中我们看到了共产党员与人民的深厚情谊,人民会永远铭记党的好干部、人民的好儿子——焦裕禄同志。

这五个部分串联结合,让我们看到党的精神在贫瘠的土地上扎根、生长,茂盛成林,结出硕果。

《〈县委书记的榜样——焦裕禄〉诞生记》中写道:“(穆青)走到周原的屋里,拿起刚写出的一页稿纸,当看到‘他心里装着全体人民,唯独没有他自己’这句话时,竟喜形于色,拍案叫好:‘这样的话多来两句!’”

为什么穆青觉得这句话好?找出文中这类让人拍案叫绝的语句,仔细品读。

作业

04