2023届高考语文文言文复习:文学常识之官职任免 课件(共97张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文文言文复习:文学常识之官职任免 课件(共97张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-09 14:18:02 | ||

图片预览

文档简介

(共97张PPT)

文言文文化常识之

官职变动常用词

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

进门测

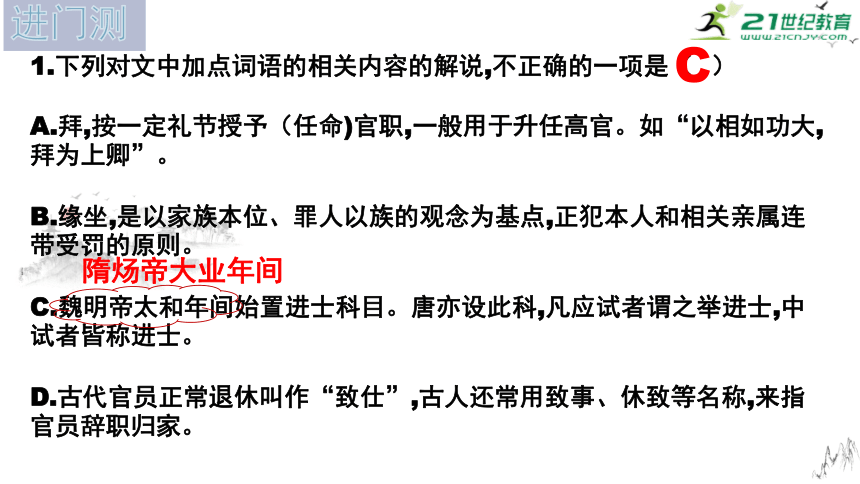

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.拜,按一定礼节授予(任命)官职,一般用于升任高官。如“以相如功大,拜为上卿”。

B.缘坐,是以家族本位、罪人以族的观念为基点,正犯本人和相关亲属连带受罚的原则。

C.魏明帝太和年间始置进士科目。唐亦设此科,凡应试者谓之举进士,中试者皆称进士。

D.古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、休致等名称,来指官员辞职归家。

C

隋炀帝大业年间

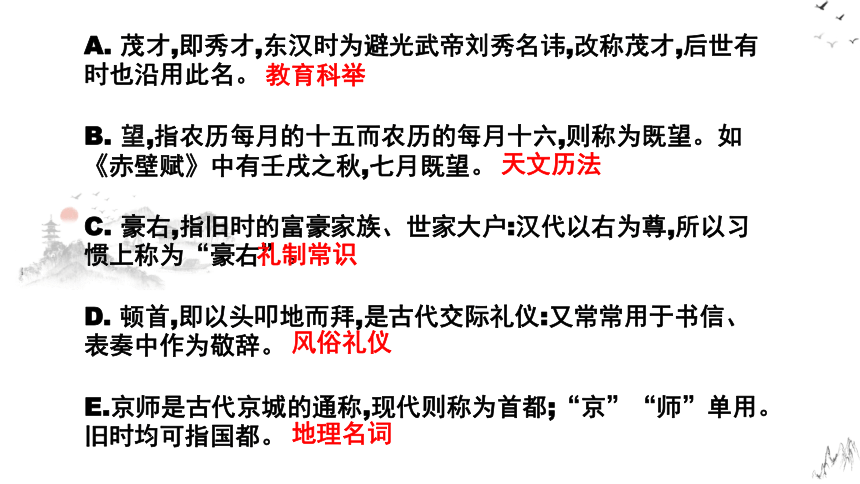

A. 茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

B. 望,指农历每月的十五而农历的每月十六,则称为既望。如《赤壁赋》中有壬戌之秋,七月既望。

C. 豪右,指旧时的富豪家族、世家大户:汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

D. 顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪:又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

E.京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用。旧时均可指国都。

教育科举

天文历法

风俗礼仪

地理名词

礼制常识

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

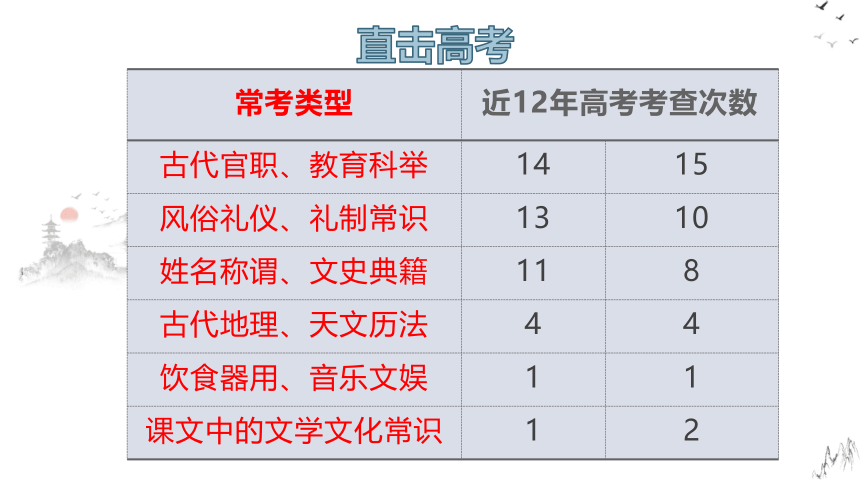

常考类型 近12年高考考查次数 古代官职、教育科举 14 15

风俗礼仪、礼制常识 13 10

姓名称谓、文史典籍 11 8

古代地理、天文历法 4 4

饮食器用、音乐文娱 1 1

课文中的文学文化常识 1 2

直击高考

目录

01

02

03

考情分析

常用官职变动词

真题演练

一、

古代官职

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

一、古代官职

(一)官职爵位名

(二)官职变动词

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

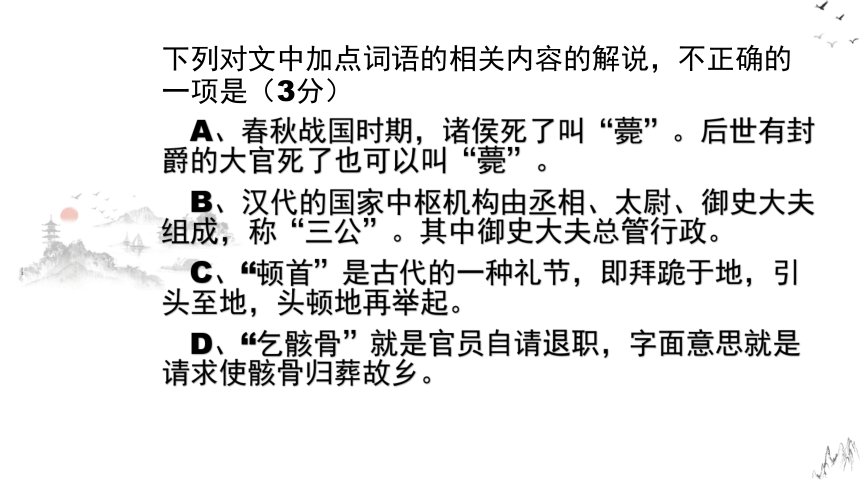

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A、春秋战国时期,诸侯死了叫“薨”。后世有封爵的大官死了也可以叫“薨”。

B、汉代的国家中枢机构由丞相、太尉、御史大夫组成,称“三公”。其中御史大夫总管行政。

C、“顿首”是古代的一种礼节,即拜跪于地,引头至地,头顿地再举起。

D、“乞骸骨”就是官员自请退职,字面意思就是请求使骸骨归葬故乡。

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A、春秋战国时期,诸侯死了叫“薨”。后世有封爵的大官死了也可以叫“薨”。

B、汉代的国家中枢机构由丞相、太尉、御史大夫组成,称“三公”。其中御史大夫总管行政。

C、“顿首”是古代的一种礼节,即拜跪于地,引头至地,头顿地再举起。

D、“乞骸骨”就是官员自请退职,字面意思就是请求使骸骨归葬故乡。

【B】丞相总管行政,御史大夫主管监察和秘书工作。

一、古代官职

(一)官职爵位名

1.三公九卿

2.常见官职爵位名

3.三省六部制

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

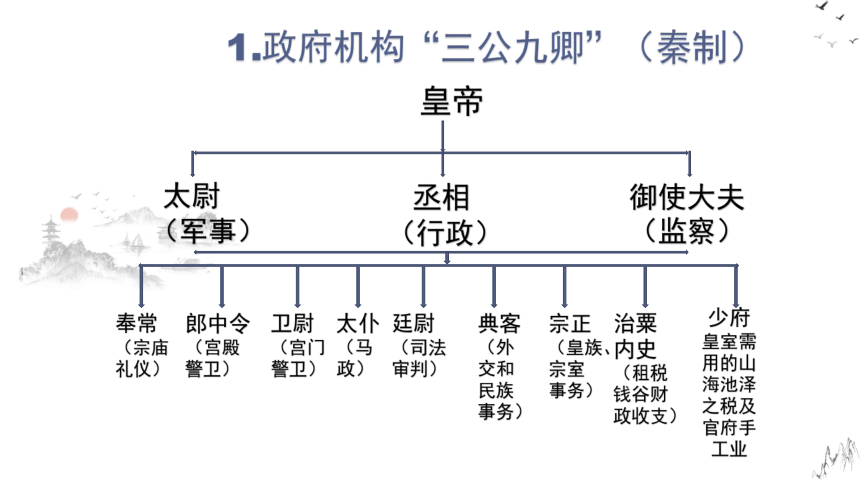

皇帝

太尉

(军事)

丞相

(行政)

御使大夫

(监察)

1.政府机构“三公九卿”(秦制)

奉常

(宗庙

礼仪)

郎中令

(宫殿

警卫)

卫尉(宫门

警卫)

太仆

(马政)

廷尉

(司法

审判)

典客

(外交和民族事务)

宗正

(皇族、宗室

事务)

治粟内史

(租税钱谷财政收支)

少府

皇室需用的山海池泽之税及官府手工业

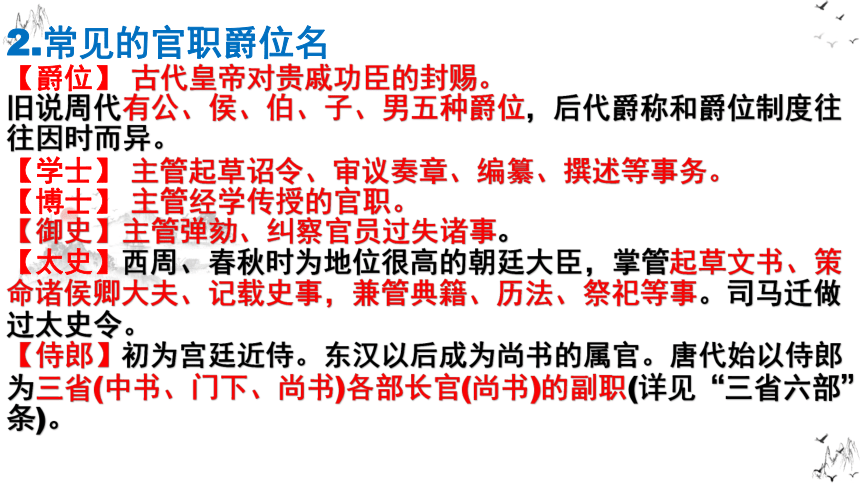

2.常见的官职爵位名

【爵位】 古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

旧说周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

【学士】 主管起草诏令、审议奏章、编纂、撰述等事务。

【博士】 主管经学传授的官职。

【御史】主管弹劾、纠察官员过失诸事。

【太史】西周、春秋时为地位很高的朝廷大臣,掌管起草文书、策命诸侯卿大夫、记载史事,兼管典籍、历法、祭祀等事。司马迁做过太史令。

【侍郎】初为宫廷近侍。东汉以后成为尚书的属官。唐代始以侍郎为三省(中书、门下、尚书)各部长官(尚书)的副职(详见“三省六部”条)。

【令尹】

战国时楚国执掌军政大权的长官,相当于丞相。

【军机大臣】清代辅佐皇帝的政务机构。

【军机章京】是军机处的办事人员,军机大臣的属官,被称为“小军机”。

【枢密使】枢密院是管理军国要政的最高国务机构之一

【巡抚】明初指京官巡察地方。清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”、“抚台”、“抚军”。

【知府】即“太守”,又称“知州”。

【县令】一县的行政长官,又称“知县”。

【里正】古代的乡官,即一里之长。

【里胥】管理乡里事务的公差。

【太尉】是辅佐皇帝的最高武官,汉代称大司马。

【司马】各个朝代所指官位不尽相同。战国时为掌管军政、军赋的副官,隋唐时是州郡太守(刺史:监察之职)的属官

【节度使】唐代总揽数州军政事务的总管

【经略使】唐宋时期为边防军事长官,与都督并置。

【刺史】东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

【太守】州郡最高行政长官。

【都尉】、【校尉】两汉时期次于将军的官职。

【教头】宋代军中教练武艺的军官。

【提辖】宋代州郡武官的官名。

【从事】中央或地方长官自己任用的僚属

1下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是

A. 刑部,古代掌管刑法、诉讼、军令等事务的官署,与吏、户、礼、兵、工并称“六部”。主官是尚书,副官是侍郎。此官职最早出现于隋,明、清两代沿袭此制。

B. 帑廪,指国库与粮仓。帑,古代指收藏钱财的府库或钱财;廪,旧指米仓,亦指储藏的米。类似词汇还有收藏兵器和兵车的处所叫库,露天的谷仓叫庾。

C. 宣麻,唐、宋任免宰相、对外战争等重大事件,皆由翰林学士以白麻纸书写皇帝诏令,然后在朝廷上宣布,称之为“宣麻”,后来以此作为诏拜将相之称。

D. 典故,原指旧制、旧例,也是汉代掌管札乐制度等史实者的官名。后常指关于历史人物、典章制度等的故事或传说,也指诗文里所引古书中的故事或词句。

A

题中A项,军令为兵部所管。故选A。

三省六部制是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制。它始于隋朝五省六曹制,确立于唐朝,此后一直到清末,六部制基本沿袭未改。三省指中书省、门下省、尚书省,六部指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。每部各辖四司,共为二十四司。

在发展过程中,组织形式和权力各有演变,至隋,才整齐划一为三省六部,主要掌管中央政令和政策的制定、审核与贯彻执行。各不同时期的统治者做过一些有利于加强君主专制的调整和补充。

三省六部制

中书省:决策机构,负责草拟和颁发皇帝的诏令。

尚书省:最高行政机构,负责执行国家的重要政令;

门下省:审议机构,负责审核政令;

中书省主要负责与皇帝讨论法案的起草,草拟皇帝诏令。门下省负责审查诏令内容,并根据情况退回给中书省。这两个部门是决策机构,通过审查的法令交由尚书省执行。

三省六部制

吏部:为管理文职官员的机关,负责考核、任免四品以下官员 。户部:掌全国疆土、田地、户籍、赋税、俸饷及一切财政事宜。

礼部:负责科举、祭祀、典礼、学校等。

兵部: 明职掌全国军卫、武官选授、简练之政令,清职掌全国绿营兵籍及武职官员的机构。

刑部:负责司法、审计事务。具体审判事务另有大理寺负责。重大案件组织刑部、御史台、大理寺会审,谓三司审。

工部:为管理全国工程事务的机关。负责工程、屯田、水利、交通等事。

三省六部制

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

皇帝

中书省

(起草政令)

尚书省

(执行政令)

门下省

(审核政令)

吏部

(主管

文职

官员)

户部

(掌管户籍、疆土、田地、财政事宜)

礼部

(主管典礼、教育、科举之事)

兵部

(军队、武官选用、训练)

刑部

(主管刑罚、审核案件)

工部

(管理全国工程事物)

中书令

尚书令

侍中

3.政府机构“三省六部”

(隋唐建立)

2中国隋唐以后的官职实行“三省六部制”,是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制。三省六部制分工明确,效率高,三省长官之间互相牵制,把相权一分为三,削弱了相权,间接加强了皇权。三省是:中书省、门下省、尚书省。六部是:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。其中“三省”中负责执行国家的重要政令的机构和“六部”中负责军事、军政事务的机构分别是:( )

A尚书省、兵部B、门下省、吏部

C、中书省、刑部 D、尚书省、工部

A

一、古代官职

(一)官职爵位名

(二)官职变动词

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

下列解说中不正确的一项是( )

A.迁,调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。为易于区分,人们常在“迁”字的前面或后面加一个字,升级叫迁升、迂授:降级叫迁削、迁谪、右迁;平级转调叫转迁、迁官、迁调,离职后调复原职叫迁复。

B.檄,古代最初写在木简上的官方文书,用于晓谕、征召、声讨,也可特指声讨的文告,著名的如骆宾王的《讨武瞾檄》。在本文中是指用檄文晓谕的意思。

C.践阼,特指皇帝登临皇位。君主即位也可叫“践祚”、。‘登极”、“登庸”、“御极”。

D.卒,“死”的很多种说法,古代天子、太后之死称崩、百岁、千秋、山陵崩等;对公、侯、伯的世爵之死,称为“薨”;有官职,有名望的人死日“卒”;只有平民之死,才直言不讳地通称“死”。

A

东汉时期伟大的文学家和科学家——张衡讲述他的一生。

姓名:张衡

字:平子

籍贯:南阳西鄂人

《张衡传》

“永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。”

地方官向中央推荐品行端正的人

中央公署征召有才能的人

公车特征拜郎中

授予官职

皇帝亲自征召有才能的人去中央做官

征、辟、举、荐、拜、

选 除、授、赏、封、起

授予官职

官职任免之授予官职

1.征:由皇帝征聘社会知名人士充任官职。如:公车特征拜郎中。(《张衡传》)

2.辟[bì]:由中央官署征聘,然后向上举荐,任以官职。如:连辟公府不就。(《张衡传》)

3.举、荐:由地方官向中央举荐品行端正的人,任以官职。如:举其偏,不为党。(《左转·襄公三年》)韩琦镇长安,荐知陉阳县。(《宋史·侯可传》)

4.拜:授予官职。如:拜相如为上大夫。(《廉颇蔺相如列传》)

5.选:通过推荐或科举选拔任以官职。如:泰定初......选丞相东曹掾 。(《元史·贾鲁传》)

官职任免之授予官职

6.除:免去旧职而授予新职。如:予除右丞相兼枢密使。(《指南录后续》)

7.授:授予官职。如:泰定初,恩授东平路儒学教授。(《元史·贾鲁传》)

8.赏:皇帝特意赐给官衔或爵位。如:八月初一日,上召见袁世凯。(《谭嗣同传》)

9.封:帝王将爵位或土地赐给臣子。如:劳苦而功高如此,未有封侯之赏。(《鸿门宴》)

10.起:停职再用,任以官职。如:鲁居丧服阙,起为太医院都事。(《元史·贾鲁传》)

再迁为太史令

一般指官职升迁

升、擢、拔、迁、陟、加

提升官职

官职任免之提升官职

1.升:升官。如:升(鲁)台都事。(《张衡传》)

2.擢[zhuó]:在原官上提拔。如:擢为后将军。(《汉书·赵充国传》)超擢:越级破格提升。

3.拔:提升本来没有官职的人。如:山涛作冀州,甄拔三十余人。(《与韩荆州书》)

4.迁:一般指提升。如:孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。(《史记》)

5.陟(zhì):提升、提拔。如:陟罚臧否,不宜异同。(《出师表》)“陟”常和“黜”连用表示人材的进退,

6.加:加封,即在原来的官衔上增加荣衔。如:平剧盗赖文政有功,加秘阁修撰。(《宋史·辛弃疾传》)

再转复为太史令。

官职调动

徙、调、转、补、

改、出、入

调动官职

官职任免之调动官职

1.迁:调动官职,一般指升官。如:迁东郡太守。(《汉书·王尊传》)

2.转、调、徙:调动官职。【徙边】流放到边远地区去服刑。《汉书·陈汤传》 “其免汤为庶人,徙边。

3.补:补充官职空缺。如:太守察尊廉,补辽西盐官长。(《汉书·王尊传》)

4.改:改任官职。如:改任刑部详覆官。(《宋史·王济传》)

5.出、出宰:京官外放担任地方官。如:永和初,出为河间相。(《张衡传》)

6.入:进入朝廷。地方官调任京官。如:由和州刺史入为主客郎,复作《游玄都》诗。(《新唐书·刘禹锡传》)

7.去:不再担任原来的职务。《后汉书·张衡传》:“自去史职,五载复还。”

8.复:恢复旧职。《书博鸡者事》中“为复守官而黜臧使者”中的“复”指重新任命,恢复旧职的意思。

后迁侍中,帝引在帷幄

“迁”字指升迁还是贬谪呢?

永和初,出为河间相。

京官外放出任地方官

视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书。

自请退职

“征”“拜”二字指的是什么来着?

悬车、解官、致仕

乞骸骨、移疾、告老

辞去官职

官职任免之辞去官职

1.悬车:辞官居家。如:时年已七十,遂隐丘山,悬车告老。(《陈太丘碑文序》)

2.解官:辞去官职。如:得监和州税,父母又不欲行,拯即解官归养。(《宋史·包拯传》)

3.致仕:官员退休或辞官归家。如:举其偏,不为党。(《左转·襄公三年》)韩琦镇长安,荐知陉阳县。(《宋史·侯可传》)

4.乞骸骨:自请退职或因年老请求退职。如:上书乞骸骨,征拜尚书。(《张衡传》)

滕子京谪守巴陵郡

获罪被贬

谪、贬、左迁

降低官职

罢、黜、废、免、夺

罢免官职

1.贬:降职。《旧唐书·刘禹锡传》“贬连州刺史。”

2.谪:①动词,被罚流放或降职。范仲淹《岳阳楼记》“滕子京谪守巴陵郡。”

② 名词,被罚罪的人。《史记·秦始皇本纪》“徙谪实之初县。”

3.夺:罢官免职。如《书博鸡者事》“使者遂逮守,胁服夺其官”。

4.出:离开京城外调。屈原《九歌·国殇》“出不入兮往不反。”

5.罢、免:罢免、罢黜、免去官职。《汉书·贡禹传》:“免官削爵。”

6.黜、废:废弃不用。 柳宗元《封建论》“有罪得以黜,有能得以赏。”《管子·明法解》“不胜其任者废免。”

7.放:放逐、流放。如《史记 屈原列传》“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放”“放”有时也指京官调任外地,如《谭嗣同》“即放宁夏知府,旋升为宁夏道”中的“放”就是“委任、委派”的意思。

官职任免之罢免官职

兼、摄、守、领

署、权、判、行

兼、代官职

官职任免之兼、代官职

1.兼:兼任。如:予除右丞相兼枢密使。(《指南录后序》)

2.摄:暂代官职。如:俄检校侍中,摄吏部尚书。(《新唐书·杜如晦传》)

3.守:暂时署理职务,多指官阶低的人署理官阶高的职务。如:初平中,北海孔融召以为主簿,守高密令。(《三国志·魏书·王修传》)

4.领:兼任较低的官职。如:桓温镇江口,复引为司马,领广陵相。(《晋书·袁乔传》)

5.行:代理官职。如:太祖行奋武将军。(《三国志·魏书·武帝纪》)

6.署:代理、暂任。如:太守奇之,除补书佐,署守署监狱。(《汉书·王尊传》)

7.权:暂代官职。如:时韩愈吏部权兆尹。(《刘公嘉话》)

8.判:高位兼低职或出任地方官。如:除镇安武胜军节度使、司徒兼侍中、判相州。(《宋史·韩琦传》)

古代官职任免

提升官职

降低官职

调动官职

辞去官职

兼、代官职

罢免官职

征、辟、举、荐、拜、选、除、授、赏、封、起

授予官职

罢、黜、免、夺、废

升、擢、拔、迁、陟、加

贬、谪、左迁、左除、左降、左授、左宦

迁、徙、调、转、补、改、出、入

兼、摄、守、领、行、署、权、判

悬车、解官、致仕、乞骸骨

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

3.文言传记常见官场词汇

文

言

传

记

常

识

词

汇

典

劝

课

按

案

劾

构

党

短

收系

坐

到任:下车、视事、听事(处理政事)

言事:疏、奏、表、谏、白、矫(假托,假传)

(主持、主管)

(鼓励,奖励)

(考核、督促)

(巡视,巡行)

(考察,核实,巡行,巡视)

(弹劾,检举)

(构害,诬陷)

(偏袒,结党)

(进谗言,说坏话)

(逮捕)

(①因……而获罪;②牵连,定罪)

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

休假、因事离职或再次任职

⑴休沐、出沐、归沐:例行休假

⑵丁忧、丁艰:父母去世离职回家守丧

⑶服阙、服除、免丧:守丧期满可以回朝任职

⑷起:起用

填空题

1.“举、辟、征、拜”四个字指的是官职的 。

2.“迁”指的是 ,“左迁”指的是 。

3.京官外调出任地方官即“ ”,与之意思相反的实词是 。

4.“擢”“拔”“迁”“升”指的是 官职。

填空题

1.“举、辟、征、拜”四个字指的是官职的 授予 。

2.“迁”指的是 升官 ,“左迁”指的是 贬官 。

3.京官外调出任地方官即“ 出 ”,与之意思相反的实词是 “入” 。

4.“擢”“拔”“迁”“升”指的是 提升 官职。

判断题

1.“领”指的是兼任较高的官职。 ( )

2.“征”指的是由中央官署征聘,然后向上举荐,任以官职。 ( )

判断题

1.“领”指的是兼任较高的官职。 ( × )

2.“征”指的是由中央官署征聘,然后向上举荐,任以官职。 ( × )

较低的

由皇帝征聘社会知名人士充任官职

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.受禅,也叫禅让制,是中国上古时期以来推举首领的一种方式,即群体中个人表决,以多数决定。

B.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:"诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。

D.乞骸骨,自请退职的意思,即请求使骸骨归葬故乡。

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.受禅,也叫禅让制,是中国上古时期以来推举首领的一种方式,即群体中个人表决,以多数决定。

B.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:"诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。

C“嫡长子”继承制,而非“最年长的儿子继承” 。继承地位的不一定是最年长的儿子。

D.乞骸骨,自请退职的意思,即请求使骸骨归葬故乡。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.牙门与牙旗一样,源起都有古人借猛兽利牙的图案彰显荣耀和威武之意。

B.丁母丧是指遭逢母亲丧事。旧制,父母死后,子女要守丧,谓之“丁忧

C.征、辟指征召布衣出仕,与“察茂才”“举孝廉”一样,是自上而下选拔官吏的制度。

D.乡、闾在古代各指一种行政区域名,合在一起还可以泛指家乡故里、父老乡亲。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.牙门与牙旗一样,源起都有古人借猛兽利牙的图案彰显荣耀和威武之意。

B.丁母丧是指遭逢母亲丧事。旧制,父母死后,子女要守丧,谓之“丁忧

C.征、辟指征召布衣出仕,与“察茂才”“举孝廉”一样,是自上而下选拔官吏的制度。

C“察茂才”“举孝廉”, 是自下而上。

D.乡、闾在古代各指一种行政区域名,合在一起还可以泛指家乡故里、父老乡亲。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.每月的初一称为“望日”,“夏四月之望”是指初夏的四月一日。

B.野史,是私家编撰的史书,“野史氏”在文中是作者自谓。

C.古代科举殿试及第者称为进士,武侯是丁丑年的进士。

D.“庙社”指宗庙和社稷,古人在春季和秋季祭祀社神。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.每月的初一称为“望日”,“夏四月之望”是指初夏的四月一日。A在农历的每月十五日称为“望日”,每月的初一称为“朔”。“夏四月之望”是指夏历(农历)的四月十五日。

B.野史,是私家编撰的史书,“野史氏”在文中是作者自谓。

C.古代科举殿试及第者称为进士,武侯是丁丑年的进士。

D.“庙社”指宗庙和社稷,古人在春季和秋季祭祀社神。

4.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是:

A.赐姓:古代天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。多指以国姓赐与功臣, 以示褒宠。

B.持节:古代官名。汉末与魏晋南北朝时,掌地方军政的官员往往有使持节、持节、假节、假使节等称号。使持节得诛杀中级以下官吏;持节得杀无官职的人;假节得杀犯军令者。

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。

D.薨:古人对身故有多种方式的描述,古代称诸侯或有爵位的高官死去为薨。也可用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。

4.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是:

A.赐姓:古代天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。多指以国姓赐与功臣, 以示褒宠。

B.持节:古代官名。汉末与魏晋南北朝时,掌地方军政的官员往往有使持节、持节、假节、假使节等称号。使持节得诛杀中级以下官吏;持节得杀无官职的人;假节得杀犯军令者。

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。 C践政、践莅:当政在任之意。践事:供职、充役之意。践袭:蹈袭,沿用之意。

D.薨:古人对身故有多种方式的描述,古代称诸侯或有爵位的高官死去为薨。也可用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。

5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“明道”是宋仁宗赵祯年号。所谓“年号”,是从汉朝初年开始使用的、封建王朝用来纪年的一种名号。

B.“礼部”是古代“六部”之一,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.“立生祠”是古代一种民俗,即老百姓自发地为活人修建祠堂并加以奉祀。其对象都是深得民心的官员。

D.“御史”是古代一种官名,其职责多有变化。自秦朝开始,御史专为监察性质的官职,一直延续到清朝。

5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“明道”是宋仁宗赵祯年号。所谓“年号”,是从汉朝初年开始使用的、封建王朝用来纪年的一种名号。

B.“礼部”是古代“六部”之一,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.“立生祠”是古代一种民俗,即老百姓自发地为活人修建祠堂并加以奉祀。其对象都是深得民心的官员。

C“自发地”、“其对象都是深得民心的官员”的说法不正确。有的朝代,也可能谄媚者或慑于其势焰者所为;奉祀的对象也不一定是“深得民心的官员”。

D.“御史”是古代一种官名,其职责多有变化。自秦朝开始,御史专为监察性质的官职,一直延续到清朝。

6.下列对文中相关内容的解说,不正确一项的是:

A.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

B.“母艰”,就是“母忧”,指母亲的丧事。

C.“河北”在古代指的是黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.“自号”,旧时给自己取的号,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心,各有所爱所好。

6.下列对文中相关内容的解说,不正确一项的是:

A.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

A“左迁”必是降职。

B.“母艰”,就是“母忧”,指母亲的丧事。

C.“河北”在古代指的是黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.“自号”,旧时给自己取的号,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心,各有所爱所好。

7.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:

A.太学:古代设在京城的最高学府。

B.上林苑:古代帝王打猎的地方。

C.床:古代的坐具。

D.肃宗:皇帝的谥号,肃,恭敬、肃穆之意。

7.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:

A.太学:古代设在京城的最高学府。

B.上林苑:古代帝王打猎的地方。

C.床:古代的坐具。

D.肃宗:皇帝的谥号,肃,恭敬、肃穆之意。

D皇帝的庙号。

8.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“迁”在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。也指贬谪,放逐,如“迁谪” 指贬官远地,“迁客”指流迁或被贬谪到外地的官。

B.原文“宣德二年”中的“宣德”是年号。习惯上,唐朝以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝,而不称庙号;唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等,到了明清两代才用年号来称呼,文中的年号还有“英宗”。

C.“明年进都督佥事”中,“明年“指“第二年”,而在现代汉语中,“明年”指“今年的后一年”,古今意义不同。“进”在文中指“晋升”“提拔任用”。

D.文中“谥武勇”的“ 谥”是谥号。古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号,一般根据他们的生平事迹与品德修养,进行一种褒扬的评价,也有表贬抑的评价。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公。

8.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“迁”在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。也指贬谪,放逐,如“迁谪” 指贬官远地,“迁客”指流迁或被贬谪到外地的官。

B.原文“宣德二年”中的“宣德”是年号。习惯上,唐朝以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝,而不称庙号;唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等,到了明清两代才用年号来称呼,文中的年号还有“英宗”。

B“英宗”是庙号,不是年号。

C.“明年进都督佥事”中,“明年“指“第二年”,而在现代汉语中,“明年”指“今年的后一年”,古今意义不同。“进”在文中指“晋升”“提拔任用”。

D.文中“谥武勇”的“ 谥”是谥号。古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号,一般根据他们的生平事迹与品德修养,进行一种褒扬的评价,也有表贬抑的评价。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公。

9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.日中,表时间,中午12点,又名日正、中午,是一天的太阳正中时。

B.表是古代测日影的器具,漏是古代滴水计时的仪器。

C.节是符节,古代使者所持以作凭证,如苏武“持节送匈奴使”。

D.左骏指古代驾车三马中左边的马。后用四马,亦指四马中左边的马。

9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.日中,表时间,中午12点,又名日正、中午,是一天的太阳正中时。

A(不是中午12点)中国古时把一天划分为十二个时辰,每个时辰相等於现在的两小时。日中是十二时之一,又名日正、中午等:(上午11时正至下午 1 时正)。

B.表是古代测日影的器具,漏是古代滴水计时的仪器。

C.节是符节,古代使者所持以作凭证,如苏武“持节送匈奴使”。

D.左骏指古代驾车三马中左边的马。后用四马,亦指四马中左边的马。

10.下列对文中加点内容的解说,不正确的一项是:

A.丁卯、己巳、戊申,为古时天干地支纪时的术语,可以用来纪日、纪月和纪年,古人常将之与五行结合预测人的运命。

B.三公是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,具体说法不一,一般认为是指司马、司徒、司空。

C.薨是古人对帝后之死的描述,后世有封爵的大官之死也称薨。一般人死则称之为“卒”。

D.幸通常指封建帝王到达某地,也叫巡幸。召幸特指皇帝对嫔妃的召见。近幸则多指帝王对臣下而言。

10.下列对文中加点内容的解说,不正确的一项是:

A.丁卯、己巳、戊申,为古时天干地支纪时的术语,可以用来纪日、纪月和纪年,古人常将之与五行结合预测人的运命。

B.三公是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,具体说法不一,一般认为是指司马、司徒、司空。

C.薨是古人对帝后之死的描述,后世有封爵的大官之死也称薨。一般人死则称之为“卒”。C“薨”是古人对诸侯之死的一种描述,后世有封爵的大官之死也可称薨。帝后的死当称为“崩”。

D.幸通常指封建帝王到达某地,也叫巡幸。召幸特指皇帝对嫔妃的召见。近幸则多指帝王对臣下而言。

真题演练

赵熹字伯阳,南阳宛人也。少有节操。从兄为人所杀,无子,熹年十五,常思报之。乃挟兵结客,后遂往复仇。而仇家皆疾病,无相距者。熹以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。顾谓仇日“尔曹若健,远相避也。”更始即位,舞阴大姓李氏拥城不下。更始遣柱天将军李宝降之,不肯,云,闻宛之赵氏有孤孙熹,信义著名,愿得降之。更始乃征熹。熹年未二十,既引见,即除为郎中,行偏将军事,使诣舞阴,而李氏遂降。

第四关 真题演练

任命、授职

代理官职

光武破寻、邑,熹被创,有战劳,还拜中郎将,封勇功候。邓奉反于南阳,熹素与奉善,数遗书切责之,而谗者因言熹与奉合谋,帝以为疑。及奉败,帝得熹书,乃惊日:“赵熹真长者也。”后拜怀令。大姓李子春先为琅邪相,豪猾并兼,为人所患。熹下车,闻其二孙杀人事未发觉,即穷诘其奸,收考子春,二孙自杀。京师为请者数十,终不听。时赵王良疾病将终,车驾亲临王,问所欲言。

授予官职

帝王将爵位或土地赐给臣子

授予官职

官员初到任

王日:“素与李子春厚,今犯罪,怀今赵熹欲杀之,愿乞其命。”帝日:“吏奉法,律不可枉也,更道它所欲。”王无复言。其年,迁熹平原太守。时平原多盗贼,意与诸郡讨捕,斩其渠帅,余党当坐者数千人。熹上言:“恶恶止其身,可一切徙京师近郡”帝从之,乃悉移置颍川、陈留。于是擢举义行,诛锄奸恶。后青州大煌,侵入平原界辄死, 岁屡有年,百姓歌之。二十七年,拜太尉,赐爵关内候。时南单于称臣、乌桓、鲜卑并来入朝,帝令熹典边事,思为久长规。建初五年,熹疾病,帝亲幸视。及薨,车驾往临吊。时年八十四,谥曰正侯。

一般指提升

在原官上提拔

授予官职

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.下车,古代可以代指新任官吏卸职,后来又常用“下车伊始”表示官吏刚辞去职务。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指国都。

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.下车,古代可以代指新任官吏卸职×,后来又常用“下车伊始”表示官吏刚辞去职务×。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指国都。

A

答案:A “下车”指新官就任,“下车伊始”指官吏初到任就职。

许将字冲元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初,选人调拟,先南曹,次考功,综核无法,吏得缘文为奸,选者又不得诉长吏,将奏罢南曹,辟公舍以待来诉者,士无留难。契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对日:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。万一北人言及代州事,不有以折之,则伤国体。”遂命将诣枢密院阅文书。及至北境,居人跨屋栋聚观,曰:“看南朝状元。”

任命、授职

上疏言:“治兵有制,名虽不同,从而横之,方而圆之,使万众犹一人。”及西方用兵,神宗遣近侍问兵马之数,将立具上之;明日,访枢臣,不能对也。绍圣初,入为吏部尚书,章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。哲宗以问将,对日:” 发人之墓,非盛德事。”知颍昌府,移大名。在大名六年,数告老,召为佑神观使。政和初,卒,年七十五。赠开府仪同三司,谥日文定。

(选自《宋史·许将传》)

地方官调任京官

因罪被降职或流放

因年老而辞去职务

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.状元是我国古代科举制度中的一种称号,指在最高级别的殿试中获得第一名的人。

B.上元是我国传统节日,即农历正月十五日元宵节,是春节后的第一个重要节日。

C.近侍是指接近并随侍帝王左右的人,他们不仅职位很高,对帝王的影响也很大。

D.告老本指古代社会官员因年老辞去职务,有时也是官员因故辞职的一种借口。

C

答案:C 近侍职位并不高。

翻译句子

绍圣初,入为吏部尚书,章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。

陈登云,字从龙,唐山人。万历五年进士。除鄢陵知县,征授御史。出按辽东,疏陈安攘十策,又请速首功之赏,改巡山西。还朝,会廷臣方争建储。登云谓议不早决,由贵妃家阴沮之。十六年六月遂因灾异抗疏,劾妃父郑承宪,言:“承宪怀祸藏奸,窥觊储贰且广结术士之流,曩陛下重惩科场冒籍。承宪妻每扬言事由己发,用以恐喝勋贵,簧鼓朝绅。不但惠安遭其虐焰,即中宫与太后家亦谨避其锋矣。

任命、授职

授予官职

京官外放出任地方官

其间岂无刚直之人,而弗胜龃龉,多不能安其身。二十年来,以刚直擢京卿者百止一二耳。背公植党,逐嗜乞怜,如所谓‘七豺’‘八狗’者,言路顾居其半。夫台谏为天下持是非,而使人贱辱至此,安望其抗颜直绳,为国家锄大奸、歼巨蠹哉!与其误用而斥之,不若慎于始进。”因条数事以献。出按河南。岁大饥,人相食。副使崔应麟见民啖泽中雁矢,囊示登云,登云即进之于朝。帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之。登云巡方者三,风裁峻厉。以久次当擢京卿,累寝不下,遂移疾归。寻卒。

(节选自《明史●陈登云传》)

在原官上提拔

在原官上提拔

京官外放出任地方官

称病退休

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.中宫是皇后所居之宫,后来又可以借指皇后,这与东宫又可

借指太子是同样道理。

B.陛下指宫殿中立有护卫的台阶下,因群臣不可直呼帝王,于

是借用为对帝王的尊称。

C.吏部是古代六部之一 ,掌管文官任免、考核、升降调动等,长

官为吏部尚书。

D.移疾指官员上书称病,实际是官员受到权臣诋毁,不得不请

求退职的委婉说法。

D

答案:D 移疾:犹言“移病”,古代官员上书称病。是为官者要

求隐退的委婉用语。

傅珪,字邦瑞,清苑人。成化二十三年进士。改庶吉士。弘治中,授编修,寻兼司经局校书。与修《大明会典》成,迁左中允。武宗立,以东宫恩,进左谕德,充讲官,纂修《孝宗实录》。时词臣不附刘瑾,瑾恶之。谓《会典》成于刘健等,多所糜费,镌与修者官,降珪修撰。俄以《实录》成,进左中允,再迁翰林学士,历吏部左、右侍郎。正德六年代费宏为礼部尚书。礼部事视他部为简,自珪数有执争,章奏遂多。

(节选自《明史·傅珪传》)

改任官职

兼任

授予官职

一般指升职

一般指升职

翻译句子

改庶吉士。弘治中,授编修,寻兼司经局校书。与修《大明会典》成,迁左中允。

登崇宁五年进士第,对策斥章惇误国。累官为河南洛阳令,宰相吴敏知其能,擢为开封士曹。金人陷太原,朝廷议割三镇地,鼎日:“祖宗之地不可以与人,何庸议 ”已而京师失守,二帝北行。金人议立张邦昌,鼎与胡寅、张浚逃太学中,不书议状。高宗即位,除权户部员外郎。擢右司谏。刘光世部将王德擅杀韩世忠之将,而世忠亦率部曲夺建康守府廨。鼎言:“德总兵在外,专杀无忌,此而不治,孰不可为 ”命鼎鞫甲德。鼎又请下诏切责世忠,而指取其将吏付有司治罪,诸将肃然。上日:“肃宗兴灵武得一李勉,朝廷始尊。今朕得卿,无愧昔人矣。”中丞范宗尹言,故事无自司谏迁殿中者,上日:“鼎在言路极举职,所言四十事,已施行三十有六。遂迁侍御史。

(节选自《宋史·赵鼎传》)

除去旧职,

授予新职

升官

升官

升官

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.对策,在中国古代科举中是殿试考试的主要内容。“策问"“对策”分别指应试与出题两个部分,内容主要是治国安邦、国计民生的政治大事。

B.太学,中国古代的国立大学。上古的大学,称为成均、上庠。汉武帝时,采纳董仲舒的建议,于京师长安设立。

C.除权,古代用来表示官职任免的术语,单纯指授予官职×,在这里指让赵鼎暂时代理户部员外郎。

D.宸衷,皇帝的心意。宸,北极星(北辰)的所在、星天之枢。后借指帝王所居,又引申为王位、帝王的代称。

C

答案:C “除”指除去旧职,授予新职。

太祖平河东,赠保周南郢州刺史,欢周仪同三司。深归葬其父,负土成坟。大统十五年,行下封县事。太祖置学东馆,教诸将子弟,以深为博士。深经学通赡,每解书,尝多引汉、魏以来诸家义而说之。故后生听其言者,不能晓悟。皆背而讥之日:“樊生讲书多门户,不可解。”然儒者推其博物。性好学,老而不怠,朝暮还往,常据鞍读书,至马惊坠地,损折支体,终亦不改,后除国子博士,赐姓万纽于氏。六官建,拜太学助教。建德元年,表乞骸骨,诏许之。朝廷有疑义,常召问焉。后以疾卒。深既专经,又读诸史及《苍雅》、篆籀、阴阳、卜筮之书。学虽博赡,讷于辞辩,故不为当时所称。撰《孝级(问疑)》《丧服问疑》各一卷,撰《七经异同说》三卷、《义纲略论》并《目录》三十一卷,并行于世。

(节选自《周书●樊深传》)

兼、代官职

授予新官职

授予官职

自请退职

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.弱冠,指男子二十岁。古代男子二十岁举行冠礼,表示已长大成人。

B.经学,是训解或阐述儒家经典的学问。它形成于汉代,汉武帝后成为封建文化的正统。

C.六官,即天官家宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官司空,又称六卿。

D.乞骸骨,古代官吏因年老请求退职的用语,有时也指游子企盼返归故乡安度晚年。

D

答案:D “有时也指游子企盼返回故乡安度晚年”错,无中生有。

裴庄字端己,阆州阆中人。以明经登第。归宋,历虹县尉、高陵主簿,本府召权司理操。转运使雷德骧以威望自任,尝巡按至境,官属皆出迎候。庄独视事本局,徐谒道周,德骧称其有守。徙权忻州录事参军先是,并州待积军储,条制甚峻,掌出纳者常十余人,及庄代之,独任其事。擢授绛州防御推官。雍熙三年,通判忻州,未上道,会魏咸信出镇澶州,改命为通判。未逾年,咸信表其能,迁太子中允。端拱初,契丹掠赵、深,边将无功,庄上书以为“周世宗谈樊爱能何微二将,遂取淮南,克巴蜀。愿陛下中明纪律,无使玩意”。会诏建方田,虚复上言“大役兵师,虑生事于边鄙。”上善之。

代理官职

调动官职

调动官职

提升官职

提升官职

代理官职

未几,移知苏州。大中祥符初,东封,改鸿胪少卿,入判登闻鼓院。六年,出知襄州。明年,车驾幸南京,庄以逮事太宗恩例,授太府卿,权判西京留司御史台。天禧二年卒,年八十一。

(选自《宋史.裴庄传》,有删改)

调动官职

授予官职

京官外调

地方官调到京城

兼、代官职

翻译句子

大中祥符初,东封,改鸿胪少卿,入判登闻鼓院。六年,出知襄州。明年,车驾幸南京,庄以逮事太宗恩例,授太府卿,权判西京留司御史台。

国学

再会

CHOICE IS THE BEGINNING OF HAPPINESS

Early in the day it was whispered that we should sail in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would know of this

宁/静/平/和/境/界/致/远

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

文言文文化常识之

官职变动常用词

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

进门测

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.拜,按一定礼节授予(任命)官职,一般用于升任高官。如“以相如功大,拜为上卿”。

B.缘坐,是以家族本位、罪人以族的观念为基点,正犯本人和相关亲属连带受罚的原则。

C.魏明帝太和年间始置进士科目。唐亦设此科,凡应试者谓之举进士,中试者皆称进士。

D.古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、休致等名称,来指官员辞职归家。

C

隋炀帝大业年间

A. 茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

B. 望,指农历每月的十五而农历的每月十六,则称为既望。如《赤壁赋》中有壬戌之秋,七月既望。

C. 豪右,指旧时的富豪家族、世家大户:汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

D. 顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪:又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

E.京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用。旧时均可指国都。

教育科举

天文历法

风俗礼仪

地理名词

礼制常识

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

常考类型 近12年高考考查次数 古代官职、教育科举 14 15

风俗礼仪、礼制常识 13 10

姓名称谓、文史典籍 11 8

古代地理、天文历法 4 4

饮食器用、音乐文娱 1 1

课文中的文学文化常识 1 2

直击高考

目录

01

02

03

考情分析

常用官职变动词

真题演练

一、

古代官职

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

一、古代官职

(一)官职爵位名

(二)官职变动词

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A、春秋战国时期,诸侯死了叫“薨”。后世有封爵的大官死了也可以叫“薨”。

B、汉代的国家中枢机构由丞相、太尉、御史大夫组成,称“三公”。其中御史大夫总管行政。

C、“顿首”是古代的一种礼节,即拜跪于地,引头至地,头顿地再举起。

D、“乞骸骨”就是官员自请退职,字面意思就是请求使骸骨归葬故乡。

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A、春秋战国时期,诸侯死了叫“薨”。后世有封爵的大官死了也可以叫“薨”。

B、汉代的国家中枢机构由丞相、太尉、御史大夫组成,称“三公”。其中御史大夫总管行政。

C、“顿首”是古代的一种礼节,即拜跪于地,引头至地,头顿地再举起。

D、“乞骸骨”就是官员自请退职,字面意思就是请求使骸骨归葬故乡。

【B】丞相总管行政,御史大夫主管监察和秘书工作。

一、古代官职

(一)官职爵位名

1.三公九卿

2.常见官职爵位名

3.三省六部制

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

皇帝

太尉

(军事)

丞相

(行政)

御使大夫

(监察)

1.政府机构“三公九卿”(秦制)

奉常

(宗庙

礼仪)

郎中令

(宫殿

警卫)

卫尉(宫门

警卫)

太仆

(马政)

廷尉

(司法

审判)

典客

(外交和民族事务)

宗正

(皇族、宗室

事务)

治粟内史

(租税钱谷财政收支)

少府

皇室需用的山海池泽之税及官府手工业

2.常见的官职爵位名

【爵位】 古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

旧说周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

【学士】 主管起草诏令、审议奏章、编纂、撰述等事务。

【博士】 主管经学传授的官职。

【御史】主管弹劾、纠察官员过失诸事。

【太史】西周、春秋时为地位很高的朝廷大臣,掌管起草文书、策命诸侯卿大夫、记载史事,兼管典籍、历法、祭祀等事。司马迁做过太史令。

【侍郎】初为宫廷近侍。东汉以后成为尚书的属官。唐代始以侍郎为三省(中书、门下、尚书)各部长官(尚书)的副职(详见“三省六部”条)。

【令尹】

战国时楚国执掌军政大权的长官,相当于丞相。

【军机大臣】清代辅佐皇帝的政务机构。

【军机章京】是军机处的办事人员,军机大臣的属官,被称为“小军机”。

【枢密使】枢密院是管理军国要政的最高国务机构之一

【巡抚】明初指京官巡察地方。清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”、“抚台”、“抚军”。

【知府】即“太守”,又称“知州”。

【县令】一县的行政长官,又称“知县”。

【里正】古代的乡官,即一里之长。

【里胥】管理乡里事务的公差。

【太尉】是辅佐皇帝的最高武官,汉代称大司马。

【司马】各个朝代所指官位不尽相同。战国时为掌管军政、军赋的副官,隋唐时是州郡太守(刺史:监察之职)的属官

【节度使】唐代总揽数州军政事务的总管

【经略使】唐宋时期为边防军事长官,与都督并置。

【刺史】东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

【太守】州郡最高行政长官。

【都尉】、【校尉】两汉时期次于将军的官职。

【教头】宋代军中教练武艺的军官。

【提辖】宋代州郡武官的官名。

【从事】中央或地方长官自己任用的僚属

1下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是

A. 刑部,古代掌管刑法、诉讼、军令等事务的官署,与吏、户、礼、兵、工并称“六部”。主官是尚书,副官是侍郎。此官职最早出现于隋,明、清两代沿袭此制。

B. 帑廪,指国库与粮仓。帑,古代指收藏钱财的府库或钱财;廪,旧指米仓,亦指储藏的米。类似词汇还有收藏兵器和兵车的处所叫库,露天的谷仓叫庾。

C. 宣麻,唐、宋任免宰相、对外战争等重大事件,皆由翰林学士以白麻纸书写皇帝诏令,然后在朝廷上宣布,称之为“宣麻”,后来以此作为诏拜将相之称。

D. 典故,原指旧制、旧例,也是汉代掌管札乐制度等史实者的官名。后常指关于历史人物、典章制度等的故事或传说,也指诗文里所引古书中的故事或词句。

A

题中A项,军令为兵部所管。故选A。

三省六部制是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制。它始于隋朝五省六曹制,确立于唐朝,此后一直到清末,六部制基本沿袭未改。三省指中书省、门下省、尚书省,六部指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。每部各辖四司,共为二十四司。

在发展过程中,组织形式和权力各有演变,至隋,才整齐划一为三省六部,主要掌管中央政令和政策的制定、审核与贯彻执行。各不同时期的统治者做过一些有利于加强君主专制的调整和补充。

三省六部制

中书省:决策机构,负责草拟和颁发皇帝的诏令。

尚书省:最高行政机构,负责执行国家的重要政令;

门下省:审议机构,负责审核政令;

中书省主要负责与皇帝讨论法案的起草,草拟皇帝诏令。门下省负责审查诏令内容,并根据情况退回给中书省。这两个部门是决策机构,通过审查的法令交由尚书省执行。

三省六部制

吏部:为管理文职官员的机关,负责考核、任免四品以下官员 。户部:掌全国疆土、田地、户籍、赋税、俸饷及一切财政事宜。

礼部:负责科举、祭祀、典礼、学校等。

兵部: 明职掌全国军卫、武官选授、简练之政令,清职掌全国绿营兵籍及武职官员的机构。

刑部:负责司法、审计事务。具体审判事务另有大理寺负责。重大案件组织刑部、御史台、大理寺会审,谓三司审。

工部:为管理全国工程事务的机关。负责工程、屯田、水利、交通等事。

三省六部制

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

皇帝

中书省

(起草政令)

尚书省

(执行政令)

门下省

(审核政令)

吏部

(主管

文职

官员)

户部

(掌管户籍、疆土、田地、财政事宜)

礼部

(主管典礼、教育、科举之事)

兵部

(军队、武官选用、训练)

刑部

(主管刑罚、审核案件)

工部

(管理全国工程事物)

中书令

尚书令

侍中

3.政府机构“三省六部”

(隋唐建立)

2中国隋唐以后的官职实行“三省六部制”,是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制。三省六部制分工明确,效率高,三省长官之间互相牵制,把相权一分为三,削弱了相权,间接加强了皇权。三省是:中书省、门下省、尚书省。六部是:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。其中“三省”中负责执行国家的重要政令的机构和“六部”中负责军事、军政事务的机构分别是:( )

A尚书省、兵部B、门下省、吏部

C、中书省、刑部 D、尚书省、工部

A

一、古代官职

(一)官职爵位名

(二)官职变动词

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

下列解说中不正确的一项是( )

A.迁,调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。为易于区分,人们常在“迁”字的前面或后面加一个字,升级叫迁升、迂授:降级叫迁削、迁谪、右迁;平级转调叫转迁、迁官、迁调,离职后调复原职叫迁复。

B.檄,古代最初写在木简上的官方文书,用于晓谕、征召、声讨,也可特指声讨的文告,著名的如骆宾王的《讨武瞾檄》。在本文中是指用檄文晓谕的意思。

C.践阼,特指皇帝登临皇位。君主即位也可叫“践祚”、。‘登极”、“登庸”、“御极”。

D.卒,“死”的很多种说法,古代天子、太后之死称崩、百岁、千秋、山陵崩等;对公、侯、伯的世爵之死,称为“薨”;有官职,有名望的人死日“卒”;只有平民之死,才直言不讳地通称“死”。

A

东汉时期伟大的文学家和科学家——张衡讲述他的一生。

姓名:张衡

字:平子

籍贯:南阳西鄂人

《张衡传》

“永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。”

地方官向中央推荐品行端正的人

中央公署征召有才能的人

公车特征拜郎中

授予官职

皇帝亲自征召有才能的人去中央做官

征、辟、举、荐、拜、

选 除、授、赏、封、起

授予官职

官职任免之授予官职

1.征:由皇帝征聘社会知名人士充任官职。如:公车特征拜郎中。(《张衡传》)

2.辟[bì]:由中央官署征聘,然后向上举荐,任以官职。如:连辟公府不就。(《张衡传》)

3.举、荐:由地方官向中央举荐品行端正的人,任以官职。如:举其偏,不为党。(《左转·襄公三年》)韩琦镇长安,荐知陉阳县。(《宋史·侯可传》)

4.拜:授予官职。如:拜相如为上大夫。(《廉颇蔺相如列传》)

5.选:通过推荐或科举选拔任以官职。如:泰定初......选丞相东曹掾 。(《元史·贾鲁传》)

官职任免之授予官职

6.除:免去旧职而授予新职。如:予除右丞相兼枢密使。(《指南录后续》)

7.授:授予官职。如:泰定初,恩授东平路儒学教授。(《元史·贾鲁传》)

8.赏:皇帝特意赐给官衔或爵位。如:八月初一日,上召见袁世凯。(《谭嗣同传》)

9.封:帝王将爵位或土地赐给臣子。如:劳苦而功高如此,未有封侯之赏。(《鸿门宴》)

10.起:停职再用,任以官职。如:鲁居丧服阙,起为太医院都事。(《元史·贾鲁传》)

再迁为太史令

一般指官职升迁

升、擢、拔、迁、陟、加

提升官职

官职任免之提升官职

1.升:升官。如:升(鲁)台都事。(《张衡传》)

2.擢[zhuó]:在原官上提拔。如:擢为后将军。(《汉书·赵充国传》)超擢:越级破格提升。

3.拔:提升本来没有官职的人。如:山涛作冀州,甄拔三十余人。(《与韩荆州书》)

4.迁:一般指提升。如:孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。(《史记》)

5.陟(zhì):提升、提拔。如:陟罚臧否,不宜异同。(《出师表》)“陟”常和“黜”连用表示人材的进退,

6.加:加封,即在原来的官衔上增加荣衔。如:平剧盗赖文政有功,加秘阁修撰。(《宋史·辛弃疾传》)

再转复为太史令。

官职调动

徙、调、转、补、

改、出、入

调动官职

官职任免之调动官职

1.迁:调动官职,一般指升官。如:迁东郡太守。(《汉书·王尊传》)

2.转、调、徙:调动官职。【徙边】流放到边远地区去服刑。《汉书·陈汤传》 “其免汤为庶人,徙边。

3.补:补充官职空缺。如:太守察尊廉,补辽西盐官长。(《汉书·王尊传》)

4.改:改任官职。如:改任刑部详覆官。(《宋史·王济传》)

5.出、出宰:京官外放担任地方官。如:永和初,出为河间相。(《张衡传》)

6.入:进入朝廷。地方官调任京官。如:由和州刺史入为主客郎,复作《游玄都》诗。(《新唐书·刘禹锡传》)

7.去:不再担任原来的职务。《后汉书·张衡传》:“自去史职,五载复还。”

8.复:恢复旧职。《书博鸡者事》中“为复守官而黜臧使者”中的“复”指重新任命,恢复旧职的意思。

后迁侍中,帝引在帷幄

“迁”字指升迁还是贬谪呢?

永和初,出为河间相。

京官外放出任地方官

视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书。

自请退职

“征”“拜”二字指的是什么来着?

悬车、解官、致仕

乞骸骨、移疾、告老

辞去官职

官职任免之辞去官职

1.悬车:辞官居家。如:时年已七十,遂隐丘山,悬车告老。(《陈太丘碑文序》)

2.解官:辞去官职。如:得监和州税,父母又不欲行,拯即解官归养。(《宋史·包拯传》)

3.致仕:官员退休或辞官归家。如:举其偏,不为党。(《左转·襄公三年》)韩琦镇长安,荐知陉阳县。(《宋史·侯可传》)

4.乞骸骨:自请退职或因年老请求退职。如:上书乞骸骨,征拜尚书。(《张衡传》)

滕子京谪守巴陵郡

获罪被贬

谪、贬、左迁

降低官职

罢、黜、废、免、夺

罢免官职

1.贬:降职。《旧唐书·刘禹锡传》“贬连州刺史。”

2.谪:①动词,被罚流放或降职。范仲淹《岳阳楼记》“滕子京谪守巴陵郡。”

② 名词,被罚罪的人。《史记·秦始皇本纪》“徙谪实之初县。”

3.夺:罢官免职。如《书博鸡者事》“使者遂逮守,胁服夺其官”。

4.出:离开京城外调。屈原《九歌·国殇》“出不入兮往不反。”

5.罢、免:罢免、罢黜、免去官职。《汉书·贡禹传》:“免官削爵。”

6.黜、废:废弃不用。 柳宗元《封建论》“有罪得以黜,有能得以赏。”《管子·明法解》“不胜其任者废免。”

7.放:放逐、流放。如《史记 屈原列传》“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放”“放”有时也指京官调任外地,如《谭嗣同》“即放宁夏知府,旋升为宁夏道”中的“放”就是“委任、委派”的意思。

官职任免之罢免官职

兼、摄、守、领

署、权、判、行

兼、代官职

官职任免之兼、代官职

1.兼:兼任。如:予除右丞相兼枢密使。(《指南录后序》)

2.摄:暂代官职。如:俄检校侍中,摄吏部尚书。(《新唐书·杜如晦传》)

3.守:暂时署理职务,多指官阶低的人署理官阶高的职务。如:初平中,北海孔融召以为主簿,守高密令。(《三国志·魏书·王修传》)

4.领:兼任较低的官职。如:桓温镇江口,复引为司马,领广陵相。(《晋书·袁乔传》)

5.行:代理官职。如:太祖行奋武将军。(《三国志·魏书·武帝纪》)

6.署:代理、暂任。如:太守奇之,除补书佐,署守署监狱。(《汉书·王尊传》)

7.权:暂代官职。如:时韩愈吏部权兆尹。(《刘公嘉话》)

8.判:高位兼低职或出任地方官。如:除镇安武胜军节度使、司徒兼侍中、判相州。(《宋史·韩琦传》)

古代官职任免

提升官职

降低官职

调动官职

辞去官职

兼、代官职

罢免官职

征、辟、举、荐、拜、选、除、授、赏、封、起

授予官职

罢、黜、免、夺、废

升、擢、拔、迁、陟、加

贬、谪、左迁、左除、左降、左授、左宦

迁、徙、调、转、补、改、出、入

兼、摄、守、领、行、署、权、判

悬车、解官、致仕、乞骸骨

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

3.文言传记常见官场词汇

文

言

传

记

常

识

词

汇

典

劝

课

按

案

劾

构

党

短

收系

坐

到任:下车、视事、听事(处理政事)

言事:疏、奏、表、谏、白、矫(假托,假传)

(主持、主管)

(鼓励,奖励)

(考核、督促)

(巡视,巡行)

(考察,核实,巡行,巡视)

(弹劾,检举)

(构害,诬陷)

(偏袒,结党)

(进谗言,说坏话)

(逮捕)

(①因……而获罪;②牵连,定罪)

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

休假、因事离职或再次任职

⑴休沐、出沐、归沐:例行休假

⑵丁忧、丁艰:父母去世离职回家守丧

⑶服阙、服除、免丧:守丧期满可以回朝任职

⑷起:起用

填空题

1.“举、辟、征、拜”四个字指的是官职的 。

2.“迁”指的是 ,“左迁”指的是 。

3.京官外调出任地方官即“ ”,与之意思相反的实词是 。

4.“擢”“拔”“迁”“升”指的是 官职。

填空题

1.“举、辟、征、拜”四个字指的是官职的 授予 。

2.“迁”指的是 升官 ,“左迁”指的是 贬官 。

3.京官外调出任地方官即“ 出 ”,与之意思相反的实词是 “入” 。

4.“擢”“拔”“迁”“升”指的是 提升 官职。

判断题

1.“领”指的是兼任较高的官职。 ( )

2.“征”指的是由中央官署征聘,然后向上举荐,任以官职。 ( )

判断题

1.“领”指的是兼任较高的官职。 ( × )

2.“征”指的是由中央官署征聘,然后向上举荐,任以官职。 ( × )

较低的

由皇帝征聘社会知名人士充任官职

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.受禅,也叫禅让制,是中国上古时期以来推举首领的一种方式,即群体中个人表决,以多数决定。

B.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:"诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。

D.乞骸骨,自请退职的意思,即请求使骸骨归葬故乡。

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.受禅,也叫禅让制,是中国上古时期以来推举首领的一种方式,即群体中个人表决,以多数决定。

B.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:"诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。

C“嫡长子”继承制,而非“最年长的儿子继承” 。继承地位的不一定是最年长的儿子。

D.乞骸骨,自请退职的意思,即请求使骸骨归葬故乡。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.牙门与牙旗一样,源起都有古人借猛兽利牙的图案彰显荣耀和威武之意。

B.丁母丧是指遭逢母亲丧事。旧制,父母死后,子女要守丧,谓之“丁忧

C.征、辟指征召布衣出仕,与“察茂才”“举孝廉”一样,是自上而下选拔官吏的制度。

D.乡、闾在古代各指一种行政区域名,合在一起还可以泛指家乡故里、父老乡亲。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.牙门与牙旗一样,源起都有古人借猛兽利牙的图案彰显荣耀和威武之意。

B.丁母丧是指遭逢母亲丧事。旧制,父母死后,子女要守丧,谓之“丁忧

C.征、辟指征召布衣出仕,与“察茂才”“举孝廉”一样,是自上而下选拔官吏的制度。

C“察茂才”“举孝廉”, 是自下而上。

D.乡、闾在古代各指一种行政区域名,合在一起还可以泛指家乡故里、父老乡亲。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.每月的初一称为“望日”,“夏四月之望”是指初夏的四月一日。

B.野史,是私家编撰的史书,“野史氏”在文中是作者自谓。

C.古代科举殿试及第者称为进士,武侯是丁丑年的进士。

D.“庙社”指宗庙和社稷,古人在春季和秋季祭祀社神。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.每月的初一称为“望日”,“夏四月之望”是指初夏的四月一日。A在农历的每月十五日称为“望日”,每月的初一称为“朔”。“夏四月之望”是指夏历(农历)的四月十五日。

B.野史,是私家编撰的史书,“野史氏”在文中是作者自谓。

C.古代科举殿试及第者称为进士,武侯是丁丑年的进士。

D.“庙社”指宗庙和社稷,古人在春季和秋季祭祀社神。

4.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是:

A.赐姓:古代天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。多指以国姓赐与功臣, 以示褒宠。

B.持节:古代官名。汉末与魏晋南北朝时,掌地方军政的官员往往有使持节、持节、假节、假使节等称号。使持节得诛杀中级以下官吏;持节得杀无官职的人;假节得杀犯军令者。

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。

D.薨:古人对身故有多种方式的描述,古代称诸侯或有爵位的高官死去为薨。也可用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。

4.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是:

A.赐姓:古代天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。多指以国姓赐与功臣, 以示褒宠。

B.持节:古代官名。汉末与魏晋南北朝时,掌地方军政的官员往往有使持节、持节、假节、假使节等称号。使持节得诛杀中级以下官吏;持节得杀无官职的人;假节得杀犯军令者。

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。 C践政、践莅:当政在任之意。践事:供职、充役之意。践袭:蹈袭,沿用之意。

D.薨:古人对身故有多种方式的描述,古代称诸侯或有爵位的高官死去为薨。也可用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。

5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“明道”是宋仁宗赵祯年号。所谓“年号”,是从汉朝初年开始使用的、封建王朝用来纪年的一种名号。

B.“礼部”是古代“六部”之一,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.“立生祠”是古代一种民俗,即老百姓自发地为活人修建祠堂并加以奉祀。其对象都是深得民心的官员。

D.“御史”是古代一种官名,其职责多有变化。自秦朝开始,御史专为监察性质的官职,一直延续到清朝。

5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“明道”是宋仁宗赵祯年号。所谓“年号”,是从汉朝初年开始使用的、封建王朝用来纪年的一种名号。

B.“礼部”是古代“六部”之一,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.“立生祠”是古代一种民俗,即老百姓自发地为活人修建祠堂并加以奉祀。其对象都是深得民心的官员。

C“自发地”、“其对象都是深得民心的官员”的说法不正确。有的朝代,也可能谄媚者或慑于其势焰者所为;奉祀的对象也不一定是“深得民心的官员”。

D.“御史”是古代一种官名,其职责多有变化。自秦朝开始,御史专为监察性质的官职,一直延续到清朝。

6.下列对文中相关内容的解说,不正确一项的是:

A.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

B.“母艰”,就是“母忧”,指母亲的丧事。

C.“河北”在古代指的是黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.“自号”,旧时给自己取的号,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心,各有所爱所好。

6.下列对文中相关内容的解说,不正确一项的是:

A.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

A“左迁”必是降职。

B.“母艰”,就是“母忧”,指母亲的丧事。

C.“河北”在古代指的是黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.“自号”,旧时给自己取的号,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心,各有所爱所好。

7.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:

A.太学:古代设在京城的最高学府。

B.上林苑:古代帝王打猎的地方。

C.床:古代的坐具。

D.肃宗:皇帝的谥号,肃,恭敬、肃穆之意。

7.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:

A.太学:古代设在京城的最高学府。

B.上林苑:古代帝王打猎的地方。

C.床:古代的坐具。

D.肃宗:皇帝的谥号,肃,恭敬、肃穆之意。

D皇帝的庙号。

8.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“迁”在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。也指贬谪,放逐,如“迁谪” 指贬官远地,“迁客”指流迁或被贬谪到外地的官。

B.原文“宣德二年”中的“宣德”是年号。习惯上,唐朝以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝,而不称庙号;唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等,到了明清两代才用年号来称呼,文中的年号还有“英宗”。

C.“明年进都督佥事”中,“明年“指“第二年”,而在现代汉语中,“明年”指“今年的后一年”,古今意义不同。“进”在文中指“晋升”“提拔任用”。

D.文中“谥武勇”的“ 谥”是谥号。古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号,一般根据他们的生平事迹与品德修养,进行一种褒扬的评价,也有表贬抑的评价。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公。

8.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.“迁”在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。也指贬谪,放逐,如“迁谪” 指贬官远地,“迁客”指流迁或被贬谪到外地的官。

B.原文“宣德二年”中的“宣德”是年号。习惯上,唐朝以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝,而不称庙号;唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等,到了明清两代才用年号来称呼,文中的年号还有“英宗”。

B“英宗”是庙号,不是年号。

C.“明年进都督佥事”中,“明年“指“第二年”,而在现代汉语中,“明年”指“今年的后一年”,古今意义不同。“进”在文中指“晋升”“提拔任用”。

D.文中“谥武勇”的“ 谥”是谥号。古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号,一般根据他们的生平事迹与品德修养,进行一种褒扬的评价,也有表贬抑的评价。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公。

9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.日中,表时间,中午12点,又名日正、中午,是一天的太阳正中时。

B.表是古代测日影的器具,漏是古代滴水计时的仪器。

C.节是符节,古代使者所持以作凭证,如苏武“持节送匈奴使”。

D.左骏指古代驾车三马中左边的马。后用四马,亦指四马中左边的马。

9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:

A.日中,表时间,中午12点,又名日正、中午,是一天的太阳正中时。

A(不是中午12点)中国古时把一天划分为十二个时辰,每个时辰相等於现在的两小时。日中是十二时之一,又名日正、中午等:(上午11时正至下午 1 时正)。

B.表是古代测日影的器具,漏是古代滴水计时的仪器。

C.节是符节,古代使者所持以作凭证,如苏武“持节送匈奴使”。

D.左骏指古代驾车三马中左边的马。后用四马,亦指四马中左边的马。

10.下列对文中加点内容的解说,不正确的一项是:

A.丁卯、己巳、戊申,为古时天干地支纪时的术语,可以用来纪日、纪月和纪年,古人常将之与五行结合预测人的运命。

B.三公是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,具体说法不一,一般认为是指司马、司徒、司空。

C.薨是古人对帝后之死的描述,后世有封爵的大官之死也称薨。一般人死则称之为“卒”。

D.幸通常指封建帝王到达某地,也叫巡幸。召幸特指皇帝对嫔妃的召见。近幸则多指帝王对臣下而言。

10.下列对文中加点内容的解说,不正确的一项是:

A.丁卯、己巳、戊申,为古时天干地支纪时的术语,可以用来纪日、纪月和纪年,古人常将之与五行结合预测人的运命。

B.三公是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。周代已有此词,具体说法不一,一般认为是指司马、司徒、司空。

C.薨是古人对帝后之死的描述,后世有封爵的大官之死也称薨。一般人死则称之为“卒”。C“薨”是古人对诸侯之死的一种描述,后世有封爵的大官之死也可称薨。帝后的死当称为“崩”。

D.幸通常指封建帝王到达某地,也叫巡幸。召幸特指皇帝对嫔妃的召见。近幸则多指帝王对臣下而言。

真题演练

赵熹字伯阳,南阳宛人也。少有节操。从兄为人所杀,无子,熹年十五,常思报之。乃挟兵结客,后遂往复仇。而仇家皆疾病,无相距者。熹以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。顾谓仇日“尔曹若健,远相避也。”更始即位,舞阴大姓李氏拥城不下。更始遣柱天将军李宝降之,不肯,云,闻宛之赵氏有孤孙熹,信义著名,愿得降之。更始乃征熹。熹年未二十,既引见,即除为郎中,行偏将军事,使诣舞阴,而李氏遂降。

第四关 真题演练

任命、授职

代理官职

光武破寻、邑,熹被创,有战劳,还拜中郎将,封勇功候。邓奉反于南阳,熹素与奉善,数遗书切责之,而谗者因言熹与奉合谋,帝以为疑。及奉败,帝得熹书,乃惊日:“赵熹真长者也。”后拜怀令。大姓李子春先为琅邪相,豪猾并兼,为人所患。熹下车,闻其二孙杀人事未发觉,即穷诘其奸,收考子春,二孙自杀。京师为请者数十,终不听。时赵王良疾病将终,车驾亲临王,问所欲言。

授予官职

帝王将爵位或土地赐给臣子

授予官职

官员初到任

王日:“素与李子春厚,今犯罪,怀今赵熹欲杀之,愿乞其命。”帝日:“吏奉法,律不可枉也,更道它所欲。”王无复言。其年,迁熹平原太守。时平原多盗贼,意与诸郡讨捕,斩其渠帅,余党当坐者数千人。熹上言:“恶恶止其身,可一切徙京师近郡”帝从之,乃悉移置颍川、陈留。于是擢举义行,诛锄奸恶。后青州大煌,侵入平原界辄死, 岁屡有年,百姓歌之。二十七年,拜太尉,赐爵关内候。时南单于称臣、乌桓、鲜卑并来入朝,帝令熹典边事,思为久长规。建初五年,熹疾病,帝亲幸视。及薨,车驾往临吊。时年八十四,谥曰正侯。

一般指提升

在原官上提拔

授予官职

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.下车,古代可以代指新任官吏卸职,后来又常用“下车伊始”表示官吏刚辞去职务。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指国都。

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.下车,古代可以代指新任官吏卸职×,后来又常用“下车伊始”表示官吏刚辞去职务×。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指国都。

A

答案:A “下车”指新官就任,“下车伊始”指官吏初到任就职。

许将字冲元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初,选人调拟,先南曹,次考功,综核无法,吏得缘文为奸,选者又不得诉长吏,将奏罢南曹,辟公舍以待来诉者,士无留难。契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对日:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。万一北人言及代州事,不有以折之,则伤国体。”遂命将诣枢密院阅文书。及至北境,居人跨屋栋聚观,曰:“看南朝状元。”

任命、授职

上疏言:“治兵有制,名虽不同,从而横之,方而圆之,使万众犹一人。”及西方用兵,神宗遣近侍问兵马之数,将立具上之;明日,访枢臣,不能对也。绍圣初,入为吏部尚书,章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。哲宗以问将,对日:” 发人之墓,非盛德事。”知颍昌府,移大名。在大名六年,数告老,召为佑神观使。政和初,卒,年七十五。赠开府仪同三司,谥日文定。

(选自《宋史·许将传》)

地方官调任京官

因罪被降职或流放

因年老而辞去职务

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.状元是我国古代科举制度中的一种称号,指在最高级别的殿试中获得第一名的人。

B.上元是我国传统节日,即农历正月十五日元宵节,是春节后的第一个重要节日。

C.近侍是指接近并随侍帝王左右的人,他们不仅职位很高,对帝王的影响也很大。

D.告老本指古代社会官员因年老辞去职务,有时也是官员因故辞职的一种借口。

C

答案:C 近侍职位并不高。

翻译句子

绍圣初,入为吏部尚书,章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。

陈登云,字从龙,唐山人。万历五年进士。除鄢陵知县,征授御史。出按辽东,疏陈安攘十策,又请速首功之赏,改巡山西。还朝,会廷臣方争建储。登云谓议不早决,由贵妃家阴沮之。十六年六月遂因灾异抗疏,劾妃父郑承宪,言:“承宪怀祸藏奸,窥觊储贰且广结术士之流,曩陛下重惩科场冒籍。承宪妻每扬言事由己发,用以恐喝勋贵,簧鼓朝绅。不但惠安遭其虐焰,即中宫与太后家亦谨避其锋矣。

任命、授职

授予官职

京官外放出任地方官

其间岂无刚直之人,而弗胜龃龉,多不能安其身。二十年来,以刚直擢京卿者百止一二耳。背公植党,逐嗜乞怜,如所谓‘七豺’‘八狗’者,言路顾居其半。夫台谏为天下持是非,而使人贱辱至此,安望其抗颜直绳,为国家锄大奸、歼巨蠹哉!与其误用而斥之,不若慎于始进。”因条数事以献。出按河南。岁大饥,人相食。副使崔应麟见民啖泽中雁矢,囊示登云,登云即进之于朝。帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之。登云巡方者三,风裁峻厉。以久次当擢京卿,累寝不下,遂移疾归。寻卒。

(节选自《明史●陈登云传》)

在原官上提拔

在原官上提拔

京官外放出任地方官

称病退休

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.中宫是皇后所居之宫,后来又可以借指皇后,这与东宫又可

借指太子是同样道理。

B.陛下指宫殿中立有护卫的台阶下,因群臣不可直呼帝王,于

是借用为对帝王的尊称。

C.吏部是古代六部之一 ,掌管文官任免、考核、升降调动等,长

官为吏部尚书。

D.移疾指官员上书称病,实际是官员受到权臣诋毁,不得不请

求退职的委婉说法。

D

答案:D 移疾:犹言“移病”,古代官员上书称病。是为官者要

求隐退的委婉用语。

傅珪,字邦瑞,清苑人。成化二十三年进士。改庶吉士。弘治中,授编修,寻兼司经局校书。与修《大明会典》成,迁左中允。武宗立,以东宫恩,进左谕德,充讲官,纂修《孝宗实录》。时词臣不附刘瑾,瑾恶之。谓《会典》成于刘健等,多所糜费,镌与修者官,降珪修撰。俄以《实录》成,进左中允,再迁翰林学士,历吏部左、右侍郎。正德六年代费宏为礼部尚书。礼部事视他部为简,自珪数有执争,章奏遂多。

(节选自《明史·傅珪传》)

改任官职

兼任

授予官职

一般指升职

一般指升职

翻译句子

改庶吉士。弘治中,授编修,寻兼司经局校书。与修《大明会典》成,迁左中允。

登崇宁五年进士第,对策斥章惇误国。累官为河南洛阳令,宰相吴敏知其能,擢为开封士曹。金人陷太原,朝廷议割三镇地,鼎日:“祖宗之地不可以与人,何庸议 ”已而京师失守,二帝北行。金人议立张邦昌,鼎与胡寅、张浚逃太学中,不书议状。高宗即位,除权户部员外郎。擢右司谏。刘光世部将王德擅杀韩世忠之将,而世忠亦率部曲夺建康守府廨。鼎言:“德总兵在外,专杀无忌,此而不治,孰不可为 ”命鼎鞫甲德。鼎又请下诏切责世忠,而指取其将吏付有司治罪,诸将肃然。上日:“肃宗兴灵武得一李勉,朝廷始尊。今朕得卿,无愧昔人矣。”中丞范宗尹言,故事无自司谏迁殿中者,上日:“鼎在言路极举职,所言四十事,已施行三十有六。遂迁侍御史。

(节选自《宋史·赵鼎传》)

除去旧职,

授予新职

升官

升官

升官

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.对策,在中国古代科举中是殿试考试的主要内容。“策问"“对策”分别指应试与出题两个部分,内容主要是治国安邦、国计民生的政治大事。

B.太学,中国古代的国立大学。上古的大学,称为成均、上庠。汉武帝时,采纳董仲舒的建议,于京师长安设立。

C.除权,古代用来表示官职任免的术语,单纯指授予官职×,在这里指让赵鼎暂时代理户部员外郎。

D.宸衷,皇帝的心意。宸,北极星(北辰)的所在、星天之枢。后借指帝王所居,又引申为王位、帝王的代称。

C

答案:C “除”指除去旧职,授予新职。

太祖平河东,赠保周南郢州刺史,欢周仪同三司。深归葬其父,负土成坟。大统十五年,行下封县事。太祖置学东馆,教诸将子弟,以深为博士。深经学通赡,每解书,尝多引汉、魏以来诸家义而说之。故后生听其言者,不能晓悟。皆背而讥之日:“樊生讲书多门户,不可解。”然儒者推其博物。性好学,老而不怠,朝暮还往,常据鞍读书,至马惊坠地,损折支体,终亦不改,后除国子博士,赐姓万纽于氏。六官建,拜太学助教。建德元年,表乞骸骨,诏许之。朝廷有疑义,常召问焉。后以疾卒。深既专经,又读诸史及《苍雅》、篆籀、阴阳、卜筮之书。学虽博赡,讷于辞辩,故不为当时所称。撰《孝级(问疑)》《丧服问疑》各一卷,撰《七经异同说》三卷、《义纲略论》并《目录》三十一卷,并行于世。

(节选自《周书●樊深传》)

兼、代官职

授予新官职

授予官职

自请退职

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.弱冠,指男子二十岁。古代男子二十岁举行冠礼,表示已长大成人。

B.经学,是训解或阐述儒家经典的学问。它形成于汉代,汉武帝后成为封建文化的正统。

C.六官,即天官家宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官司空,又称六卿。

D.乞骸骨,古代官吏因年老请求退职的用语,有时也指游子企盼返归故乡安度晚年。

D

答案:D “有时也指游子企盼返回故乡安度晚年”错,无中生有。

裴庄字端己,阆州阆中人。以明经登第。归宋,历虹县尉、高陵主簿,本府召权司理操。转运使雷德骧以威望自任,尝巡按至境,官属皆出迎候。庄独视事本局,徐谒道周,德骧称其有守。徙权忻州录事参军先是,并州待积军储,条制甚峻,掌出纳者常十余人,及庄代之,独任其事。擢授绛州防御推官。雍熙三年,通判忻州,未上道,会魏咸信出镇澶州,改命为通判。未逾年,咸信表其能,迁太子中允。端拱初,契丹掠赵、深,边将无功,庄上书以为“周世宗谈樊爱能何微二将,遂取淮南,克巴蜀。愿陛下中明纪律,无使玩意”。会诏建方田,虚复上言“大役兵师,虑生事于边鄙。”上善之。

代理官职

调动官职

调动官职

提升官职

提升官职

代理官职

未几,移知苏州。大中祥符初,东封,改鸿胪少卿,入判登闻鼓院。六年,出知襄州。明年,车驾幸南京,庄以逮事太宗恩例,授太府卿,权判西京留司御史台。天禧二年卒,年八十一。

(选自《宋史.裴庄传》,有删改)

调动官职

授予官职

京官外调

地方官调到京城

兼、代官职

翻译句子

大中祥符初,东封,改鸿胪少卿,入判登闻鼓院。六年,出知襄州。明年,车驾幸南京,庄以逮事太宗恩例,授太府卿,权判西京留司御史台。

国学

再会

CHOICE IS THE BEGINNING OF HAPPINESS

Early in the day it was whispered that we should sail in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would know of this

宁/静/平/和/境/界/致/远

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1